3 調査研究結果

アンケート収集における回収数(回収率)は、475(21%)であった。

また、回収したアンケートについては、同一法人内の事業で集計を行った。定義は以下のとおりである。

図表2 同一法人内の事業

| 同一法人内の事業 | Q15_同一法人内の事業 | 説明 |

|---|---|---|

| 住まいと相談 | 1-4+9 | 1.共同生活介護(ケアホーム)・共同生活援助(グループホーム) 2.宿泊型自立訓練 3.住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 4.福祉ホーム 5.指定相談支援事業 |

| 日中活動系 | 5-6+8 | 5.日中活動系サービス(介護給付:療養介護、生活介護、児童デイサービス) 6.日中活動系サービス(訓練等給付:自立訓練(宿泊型除く)、就労移行支援、就労継続支援) 8.旧体系の身体障害者・知的障害者通所施設訪問系サービス |

| 訪問系サービス | 7 |

7.訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援) |

調査項目ごとの調査結果は次ページ以降のとおりである。

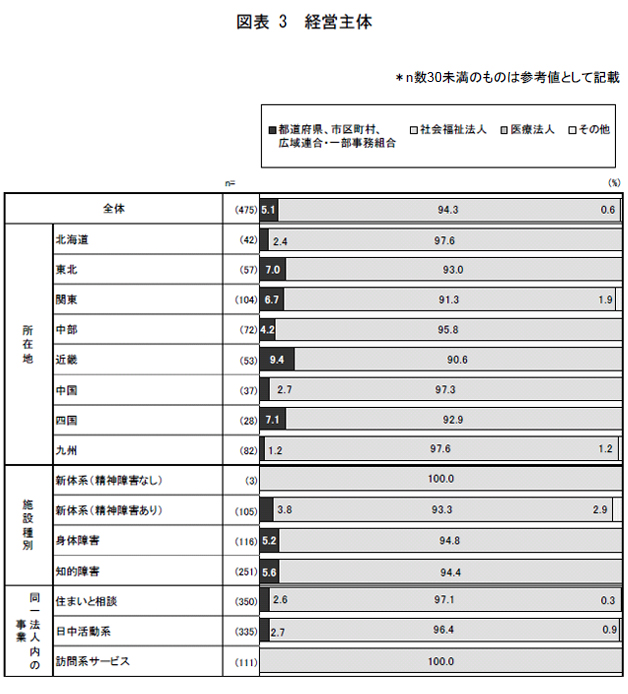

1)経営主体

経営主体は9 割以上が「社会福祉法人」であった。

(1)所在地

近畿では「都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合」が9%と約1 割を占める。

(2)施設種別

身体障害、知的障害でみても、大きな差はみられない。ともに9 割以上は「社会福祉法人」である。

(3)同一法人内の事業

住まいと相談、日中活動系各実施施設には「都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合」もわずかにみられるが、96~97%が「社会福祉法人」。訪問系サービス実施施設は「社会福祉法人」が100%であった。

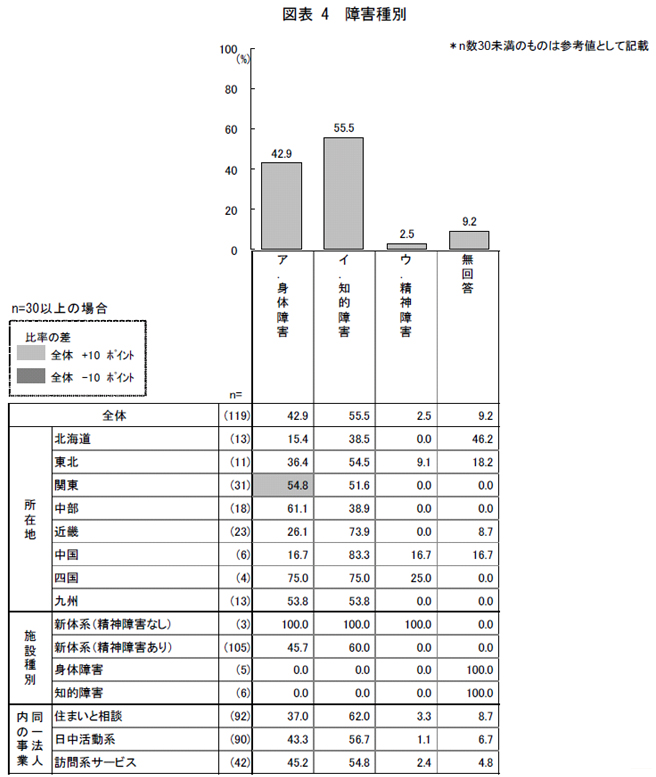

2)障害種別

「知的障害」が56%、「身体障害」が43%。「精神障害」は3%とわずかであった。

(1)所在地

関東と九州では「身体障害」と「知的障害」がほぼ同程度となっている。中部では「身体障害」、近畿では「知的障害」の割合がやや高い。

(2)同一法人内の事業

住まいと相談実施施設では「知的障害」が6 割以上とやや高く、「身体障害」は4 割を下回る。

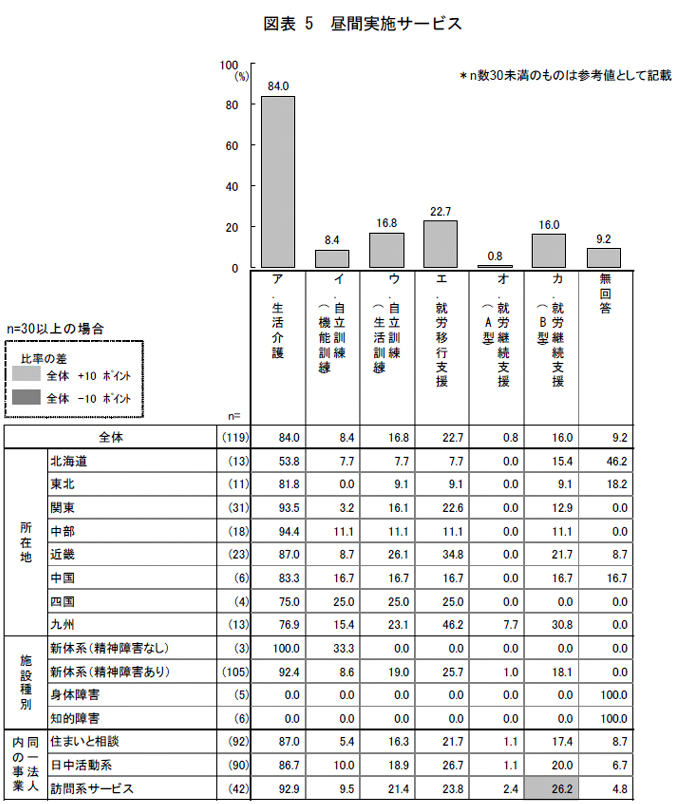

3)昼間実施サービス

昼間実施サービスは「生活介護」が中心(84%)、次いで「就労移行支援」(23%)、「自立訓練(生活訓練)」や「就労継続支援(B 型)」が16~17%であった。

1)所在地

関東では「生活介護」が9 割前後と高い。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では「生活介護」が9 割強に達する。

(3)同一法人内の事業

訪問系サービス実施施設では「生活介護」が9 割以上。「就労継続支援(B 型)」も26%とやや高い。

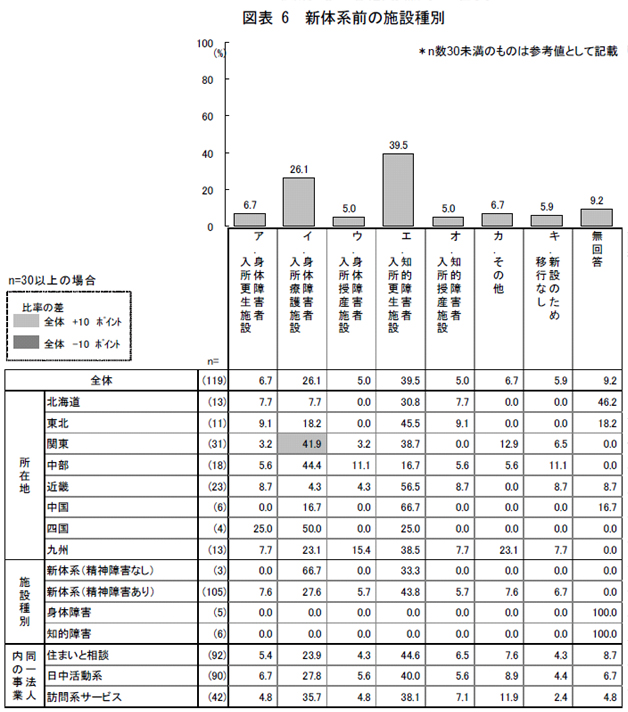

4)新体系前の施設種別

新体系移行前は「知的障害者入所更生施設」(40%)、「身体障害者入所療護施設」(26%)が主であった。

(1)所在地

関東では「知的障害者入所更生施設」よりも「身体障害者入所療護施設」の割合が高い。

(2)同一法人内の事業

住まいと相談、日中活動系実施施設では「知的障害者入所更生施設」が4 割以上で、全体とほぼ同様の傾向。訪問系サービス実施施設では「知的障害者入所更生施設」と「身体障害者入所療護施設」が4 割弱でほぼ同程度。

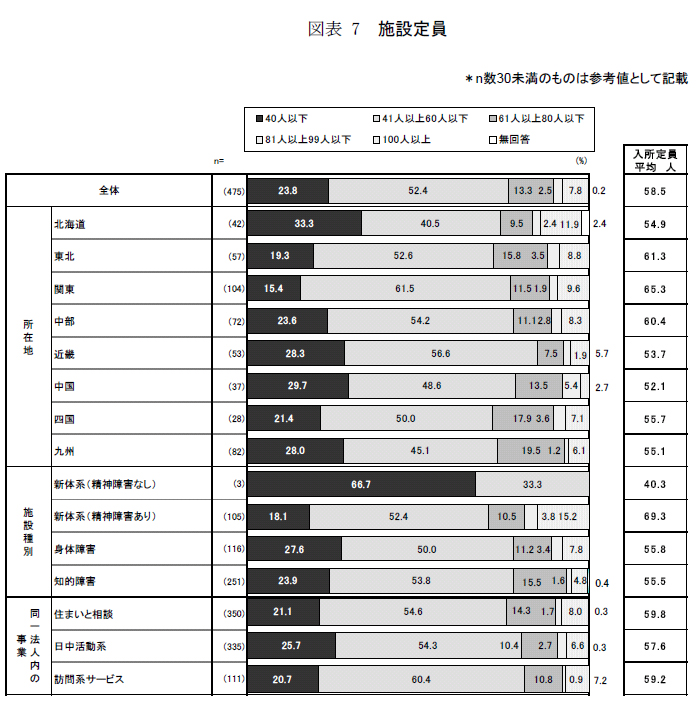

5)施設定員

入所定員は「41 人以上60 人以下」が5 割強。定員平均は58.5 人であった。

(1)所在地

関東は「41 人以上60 人以下」(62%)が6 割以上を占め、平均人数も65.3 人と、8 エリア中最多となっている。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では「40 人以下」の割合が低く、「100 人以上」が15%とやや多い。定員平均も69.3 人に達する。

(3)同一法人内の事業

特に大きな差はみられないが、日中活動系実施施設では「40 人以下」の割合が26%とやや高い。住まいと相談実施施設では「61 人以上」の占める割合がやや高くなっている。

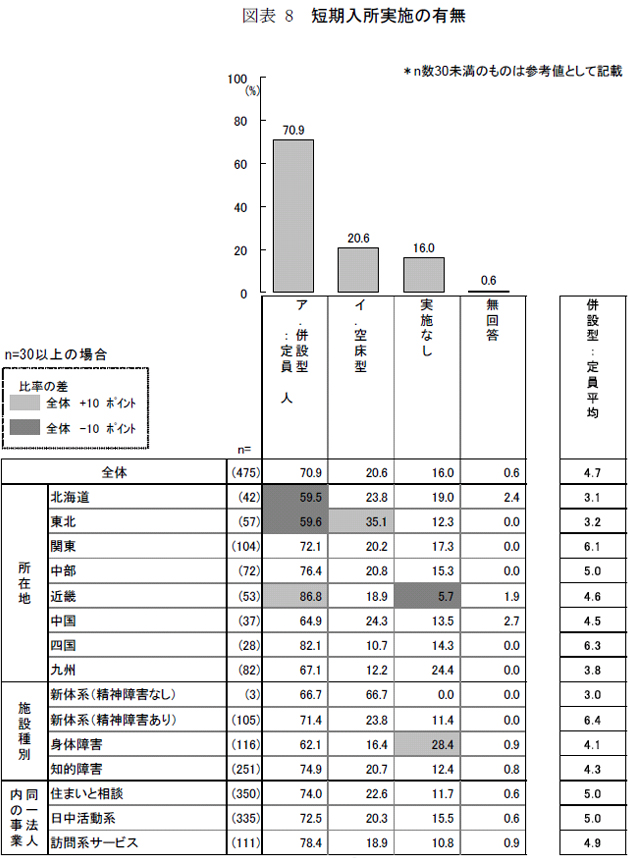

6)短期入所実施の有無

短期入所は8 割以上が実施。併設型で実施率が高かった。

(1)所在地

実施率が特に高いのは近畿で、9 割以上に達する。併設型では実施率が87%と9 割近い。北海道と東北では併設型の実施率が6 割とやや低いが、東北は空床型で35%と高い実施率となっている。実施率が低いのは九州で、「実施なし」が24%を占める。

(2)施設種別

身体障害で実施率がやや低く、「実施なし」(28%)が3 割弱を占める。

(3)同一法人内の事業

訪問系サービスでは実施率が高く、併設型では78%と8 割弱。「実施なし」は11%にとどまる。

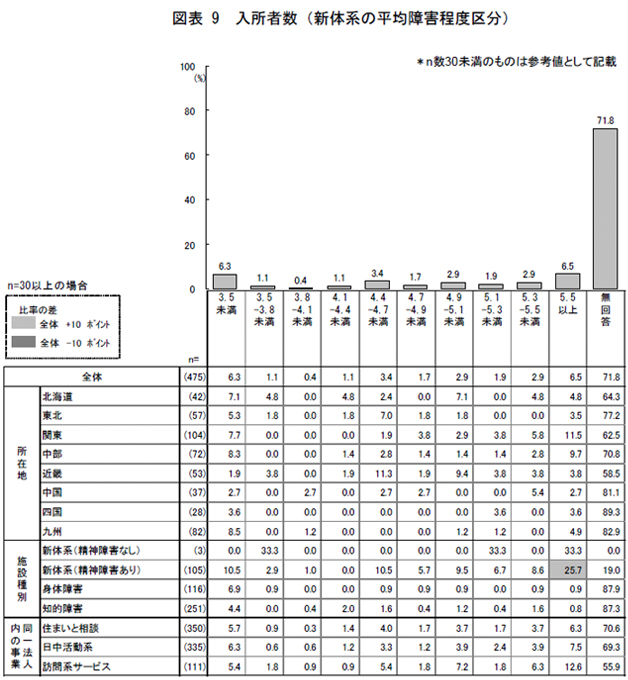

7)入所者数(新体系の平均障害程度区分)

入所者の平均障害程度は「3.5 未満」と「5.5 以上」がともに6%以上であった。

(1)所在地

いずれも「無回答」が多く、全体の把握は難しいが、関東や中部では「5.5 以上」が1 割前後とやや高くなっている。近畿では「4.4-4.7 未満」や「4.9-5.1 未満」が高めで1 割前後。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では「5.5 以上」が26%と3 割近い。

(3)同一法人内の事業

訪問系サービス実施施設では「5.5 以上」が13%とやや高い。

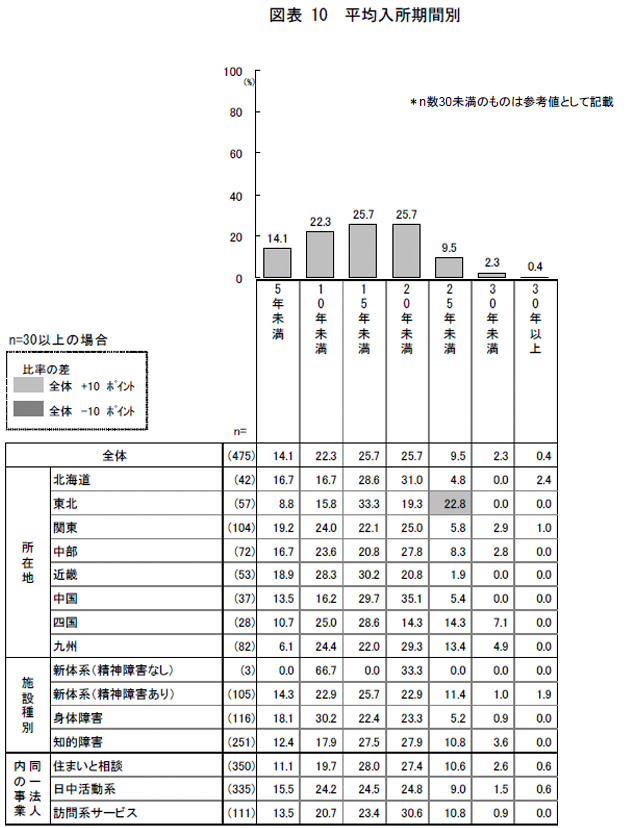

8)平均入所期間

全体の半数以上が「10 年以上20 年未満」であった。

(1)所在地

東北では「20 年以上25 年未満」が2 割強と他エリアより高いのが目立つ。

(2)施設種別

身体障害では「5 年以上10 年未満」(30%)が最多。知的障害では「15 年以上20 年未満」や「10年以上15 年未満」がともに3 割弱で、身体障害に比べて入所期間が長かった。

(3)同一法人内の事業

特に大きな差はみられないが、訪問系サービス実施施設では「15 年以上20 年未満」が3 割に達する。

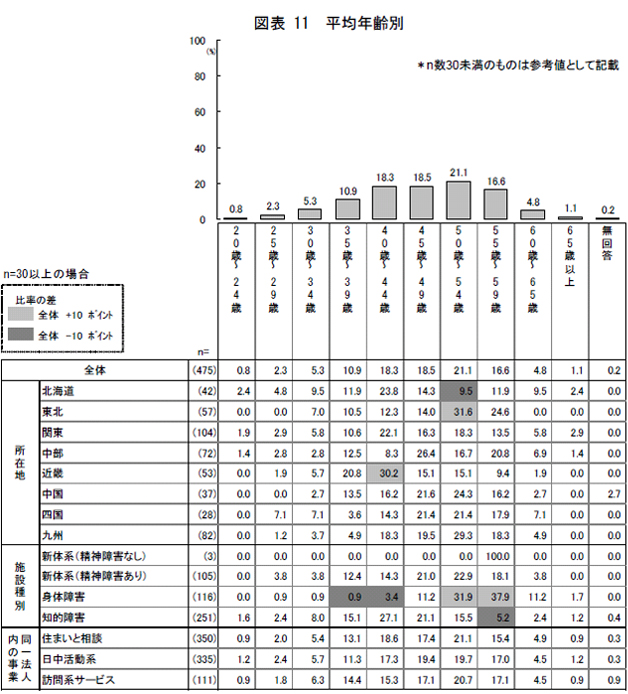

9)平均年齢別

平均年齢は「50~54 歳」が最も多く、2 割以上を占めていた。

(1)所在地

東北では「50~54 歳」が3 割強と高いほか、「55~59 歳」も25%と、他エリアに比べると50 歳代の占める割合が高い。近畿では50 歳代の占める割合が低く、「40~44 歳」(30%)や「35~39 歳」(21%)が高くなっている。

(2)施設種別

身体障害では「50~54 歳」「55~59 歳」の占める割合がそれぞれ3 割以上と目立つ。知的障害では50 歳代は少なめで、「40~44 歳」が最も高くなっている(27%)。

(3)同一法人内の事業

いずれも「50~54 歳」が2 割前後を占めているが、大きな差はみられない。

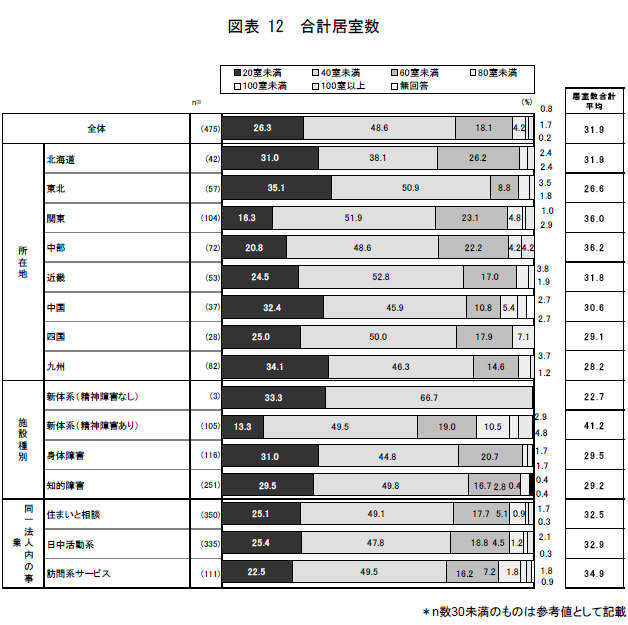

10)合計居室数と一人部屋の数(1)

全体の5 割弱が「40 室未満」の回答で、合計居室数の平均はおよそ32 室であった。

(1)所在地

関東や中部、北海道で「60室未満」以上の割合が高く、合計居室数の平均は関東と中部では36室に及ぶ。東北や九州では「20 室未満」や「40 室未満」の回答が8 割以上を占め、合計居室数の平均も30 室を下回る。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では全般に居室数が多く、「60 室未満」以上が3 割以上を占める。合計居室数の平均も41 室に及ぶ。

(3)同一法人内の事業

特に大きな差はみられない。

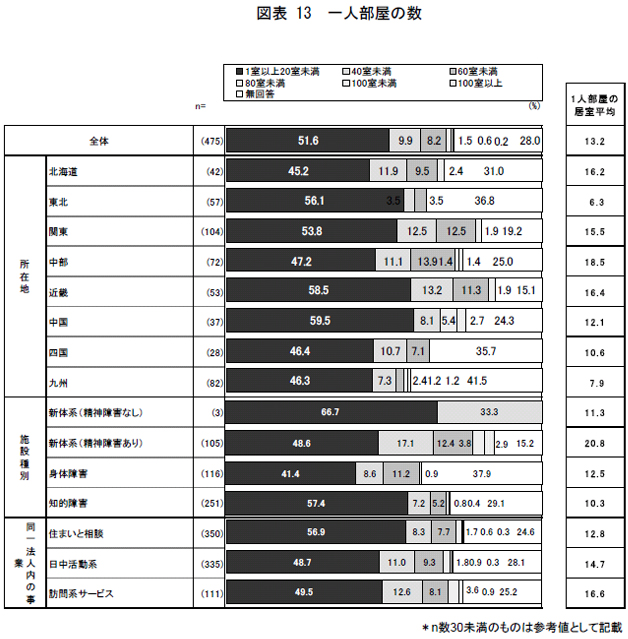

11)合計居室数と一人部屋の数(2)

1 人部屋の数は平均でおよそ13 室であった。

(1)所在地

1 人部屋の数が比較的多いのは中部で、平均19 室。逆に少ないのは東北と九州となっている。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では1 人部屋数平均が20 室と多い。

(3)同一法人内の事業

1 人部屋数平均は日中活動系と訪問系サービス各実施施設では15 室程度。住まいと相談実施施設ではやや少なく13 室程度。

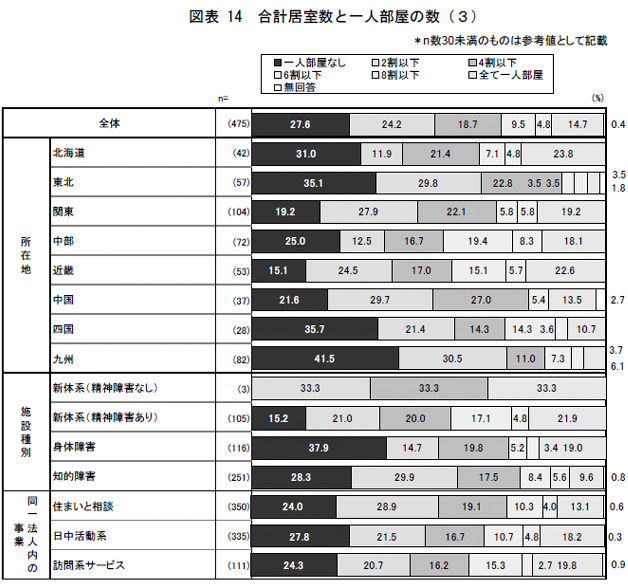

12)合計居室数と一人部屋の数(3)

計居室数のうち、1 人部屋の占める割合は極めて低く、「一人部屋なし」が3 割近かった。

(1)所在地

北海道、近畿、関東、中部ではやや高くなり、「全て一人部屋」が2 割前後を占めるが、九州では「一人部屋なし」が4 割強と、1 人部屋の占める割合は非常に少ない。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)層では回答が分散しており、施設による差がみられる。身体障害では「1人部屋」の占める割合が低く、「一人部屋なし」が4 割弱を占める。

(3)同一法人内の事業

特に大きな差はみられない。

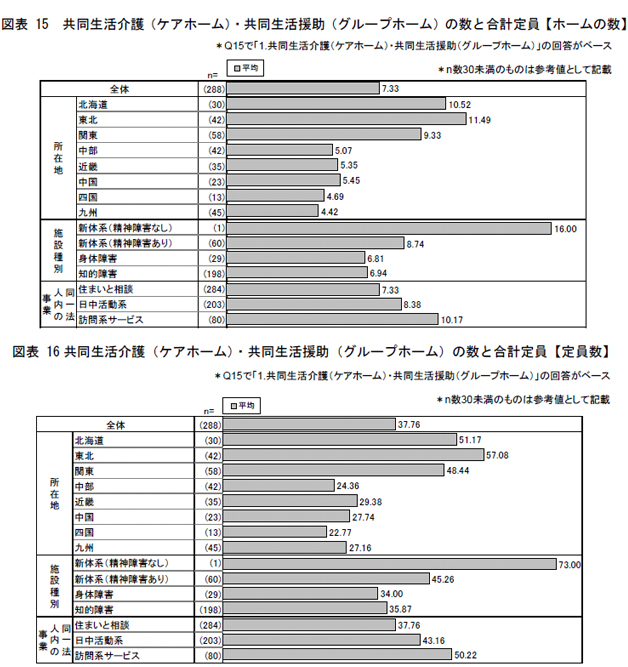

13)共同生活介護・共同生活援助の数と人数

ケアホーム・グループホームは平均で7.3 か所、合計定員の平均は約38 人であった。

(1)所在地

東北や関東、北海道で施設数、定員人数ともに多く、最も多い東北では約12 か所で57 人に達する(いずれも平均数)。中部以西は4~5 か所で定員平均も20 人台となっている。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では平均9 か所で、合計定員平均はおよそ45 人。身体障害、知的障害ではともに平均7 か所程度で合計定員は34~36 人。

(3)同一法人内の事業

訪問系サービス実施施設では、約10 か所で合計定員平均は50 人に達する。

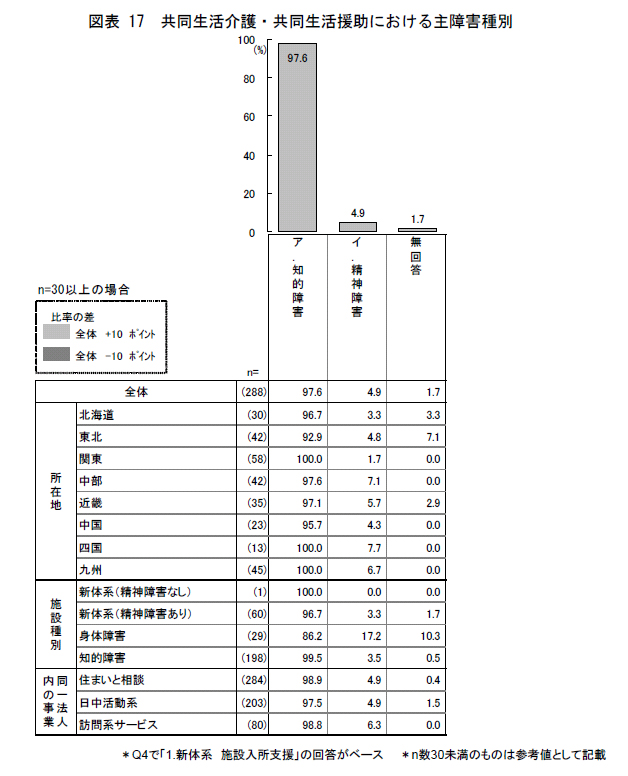

14)共同生活介護・共同生活援助における主障害種別

ケアホーム・グループホームでは「知的障害」が主な対象であった。

(1)所在地

中部や九州では「精神障害」も7%程度とやや高いが、いずれのエリアも9 割以上が「知的障害」を対象としている。

(2)施設種別

「知的障害」が100%近いが、特に大きな違いはみられない。

(3)同一法人内の事業

「知的障害」が100%近いが、特に大きな違いはみられない。

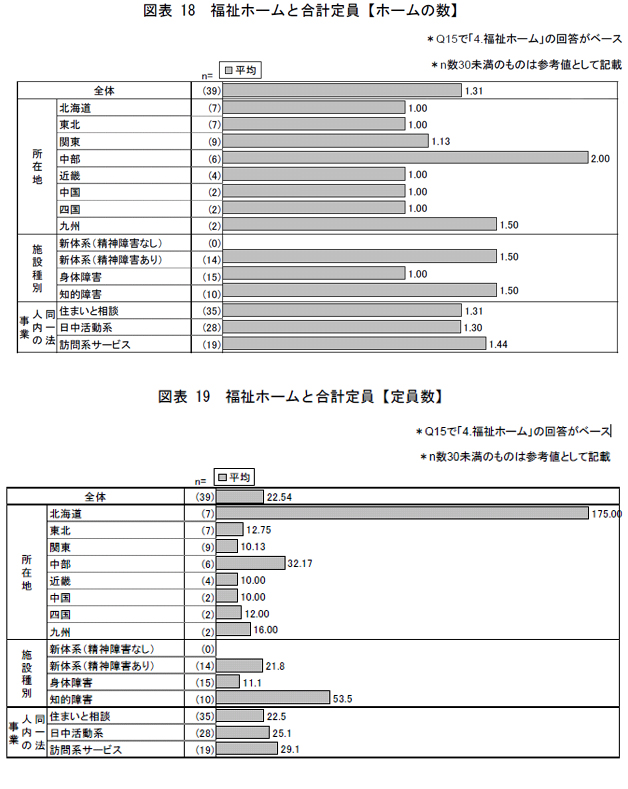

15)福祉ホームと定員数

福祉ホームは平均で1.3 か所、合計定員の平均は約23 人であった。

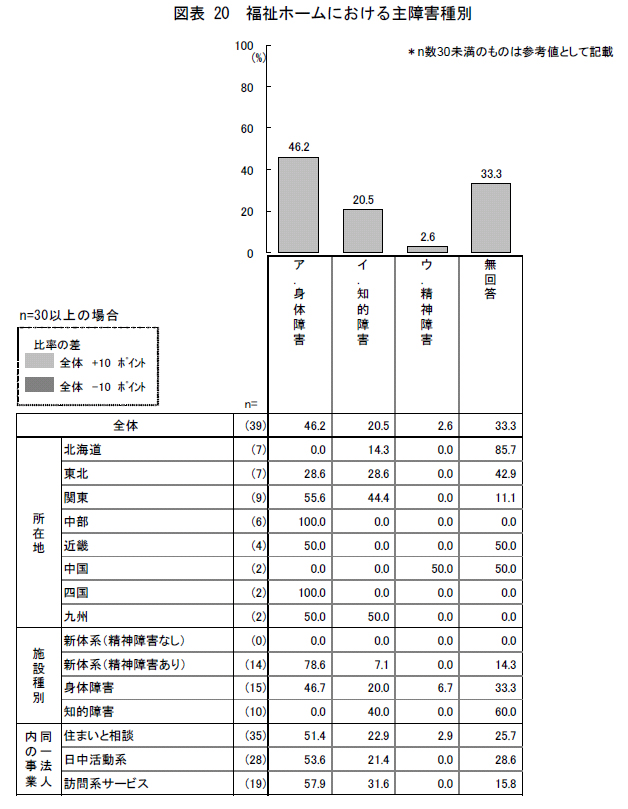

16)福祉ホームにおける主障害種別

福祉ホームでは5 割弱が「身体障害」を対象。「知的障害」対象は2 割程度であった。

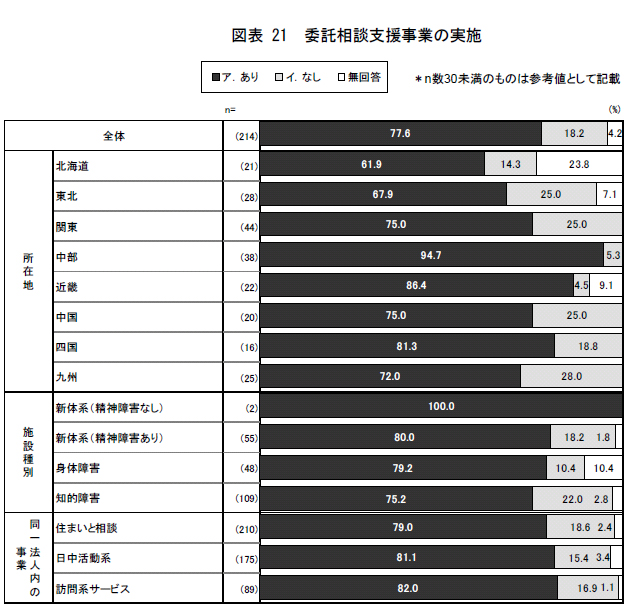

(1)委託相談支援事業の実施

委託相談支援事業は約8 割が実施していた。

(2)所在地

実施率が高いのは中部で95%に達する。

(3)施設種別

新体系(精神障害あり)では80%の実施率。知的障害では「なし」が22%と2 割強を占める。

(4)同一法人内の事業

いずれも8 割程度の実施率となっており、大きな差はみられない。

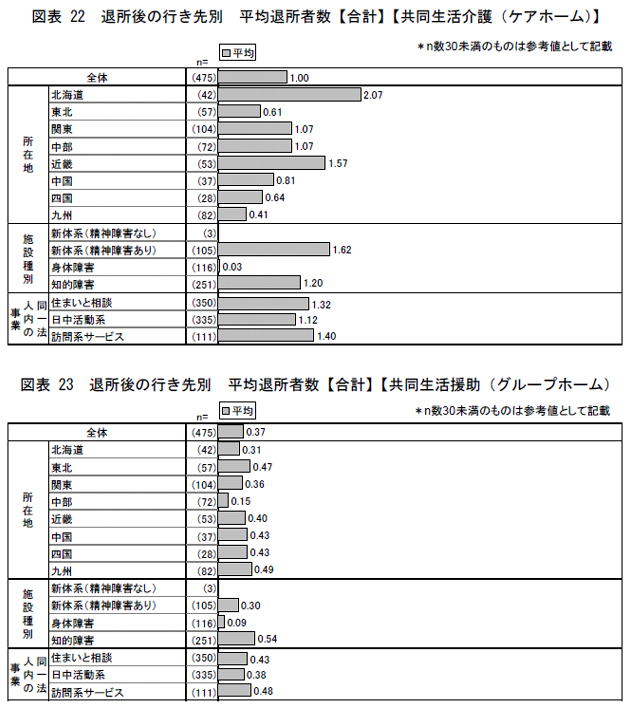

17)退所後の行き先別退所者数【合計】(1)

退所後の行き先は、ケアホームが平均1.0 人、グループホームはやや少なく平均0.4 人であった。

(1)所在地

北海道でケアホームが平均2.1 人と他エリアに比べて多い。中部はグループホームに行くケースが他エリアに比べて少ない。

(2)施設種別

ケアホームは新体系(精神障害あり)や知的障害で平均1 人以上となっている。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても、特に大きな違いはみられない

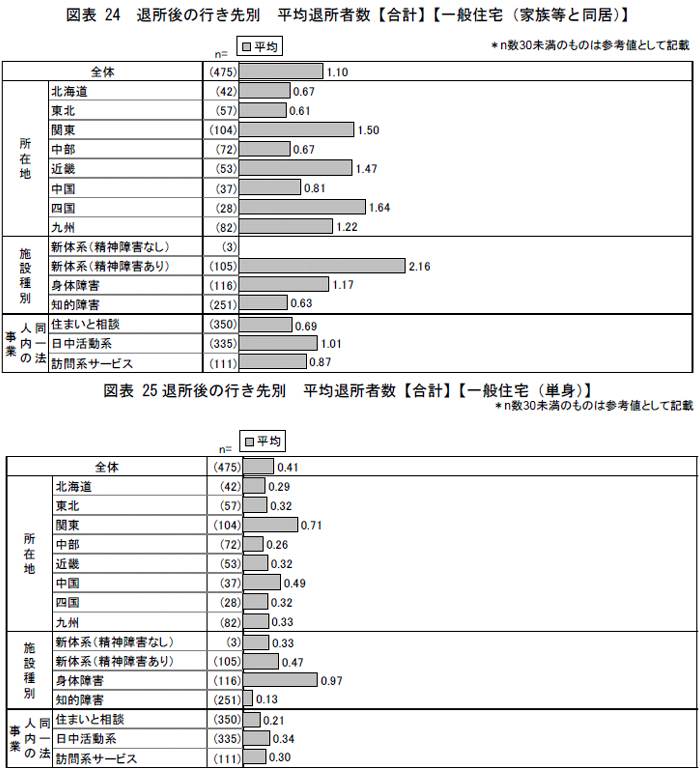

18)退所後の行き先別退所者数【合計】(2)

退所後の行き先は、ケアホームが平均1.0 人、グループホームはやや少なく平均0.4 人であった。

(1)所在地

関東と近畿では家族等との同居が平均1人以上と、他エリアに比べて多い。関東は一般住宅(単身)のケースも他エリアに比べてやや多い。

(2)施設種別

家族等との同居は新体系(精神障害あり)では平均2 人以上、身体障害で平均1 人以上となっている。一般住宅(単身)は身体障害で平均1 人となったが、その他の種別では非常に少ない。

(3)同一法人内の事業

家族等との同居は日中活動系実施施設で平均1 人みられる程度。

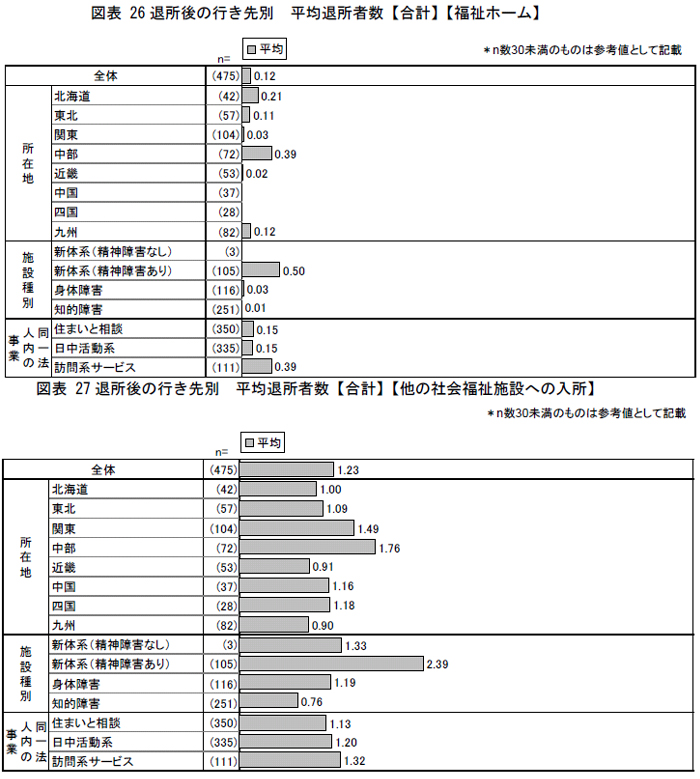

19)退所後の行き先別退所者数【合計】(3)

退所後の行き先として、福祉ホームは平均で0.1 人と非常に少ない。他の社会福祉施設へ入所は平均で1.2 人である。

(1)所在地

福祉ホームは中部で平均0.4 人と、他エリアに比べてやや多くみられる。中部は他の社会福祉施設 への入所もやや多い。関東も他の社会福祉施設への入所が中部についでやや多くみられる。

ア 施設種別

新体系(精神障害あり)では福祉ホームや他の社会福祉施設への入所もやや多くみられる。

(2)同一法人内の事業

訪問系サービス実施施設では福祉ホームのケースもやや多くなっている。

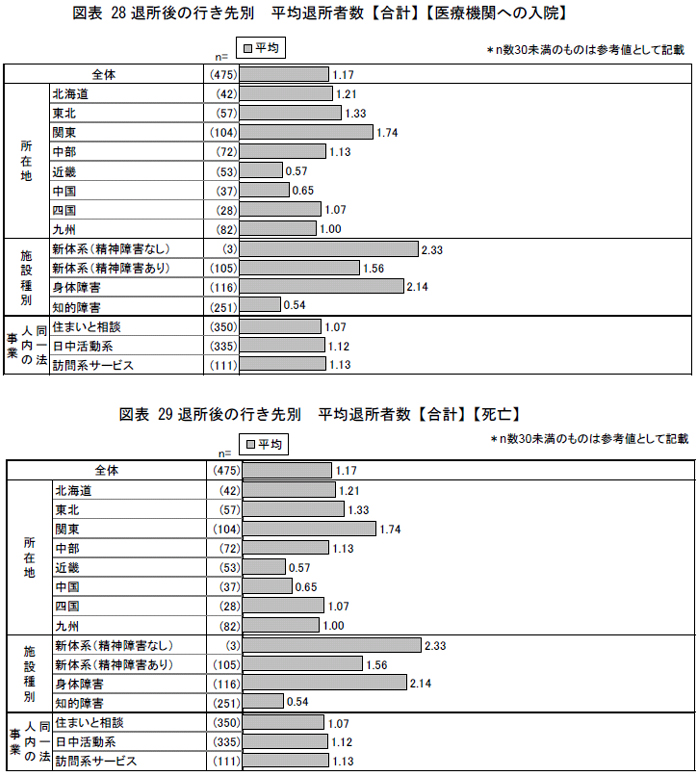

20)退所後の行き先別退所者数【合計】(4)

退所後、医療機関への入院は平均で0.7 人。死亡は平均で1.2 人である。

(1)所在地

医療機関への入院はほとんどのエリアにおいて1 人以下で、特に近畿で少ない。

一方、死亡のケースは関東でやや多くなっている。

(2)施設種別

身体障害では医療機関への入院がやや多く、平均1.4 人。死亡は身体障害で平均2 人を超える。新 体系(精神障害あり)でも平均1.6 人となっている。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても、特に大きな違いはみられない。

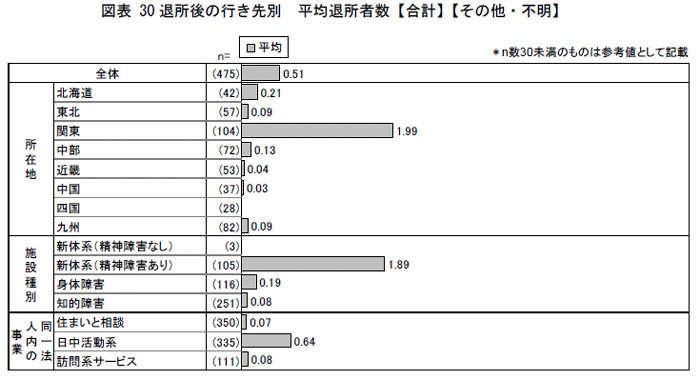

21)退所後の行き先別退所者数【合計】(5)

退所後、その他・不明は平均で0.5 人である。

(1)所在地

関東ではその他・不明が多く平均2.0 人。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)でも平均1.9 人と多い。

(3)同一法人内の事業

日中活動系実施施設で平均0.6 人とやや多くなっている。

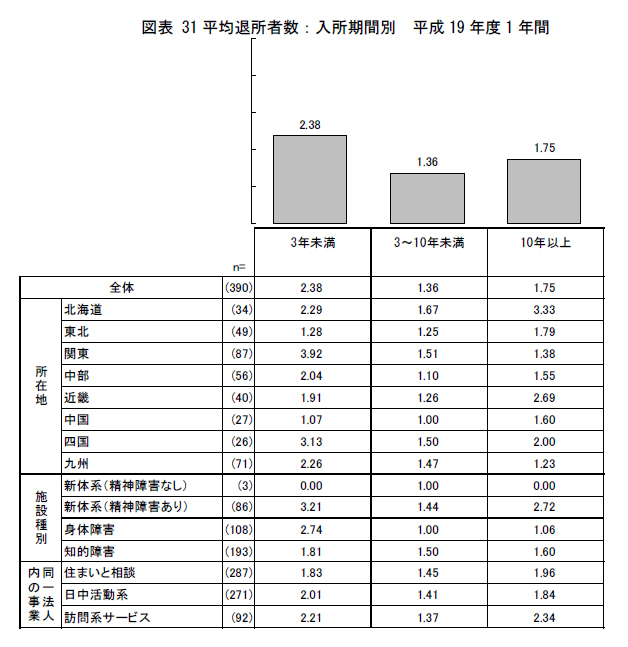

22)退所者数(入所期間:平成19 年度)

3 年未満では平均で2 人を超えるが、3 年以上になると、平均人数は2 人を下回る

(1)所在地

関東では3 年未満の平均退所者数が3.92 人と他エリアに比べて多い。北海道や九州、中部も3 年未満での退所者数が2 人以上となっている。3~10 年未満の退所者数はエリアによる差があまりみられないが、10 年以上では、北海道や近畿では平均人数が3 人前後と比較的多い。九州や関東は平均を下回り、1 人強となっている。

(2)施設種別

身体障害では3 年未満での平均退所者数が2.74 人と知的障害に比べて多くなっている。3 年以上にると、知的障害の平均退所者数が身体障害に比べて多くみられる。

(3)同一法人内の事業

日中活動系や訪問系サービス実施施設では3 年未満の平均退所者数が2 人程度と同じだが、10 年以上になると、訪問系サービスの方が2 人以上となり、日中活動系に比べて多くなっている。

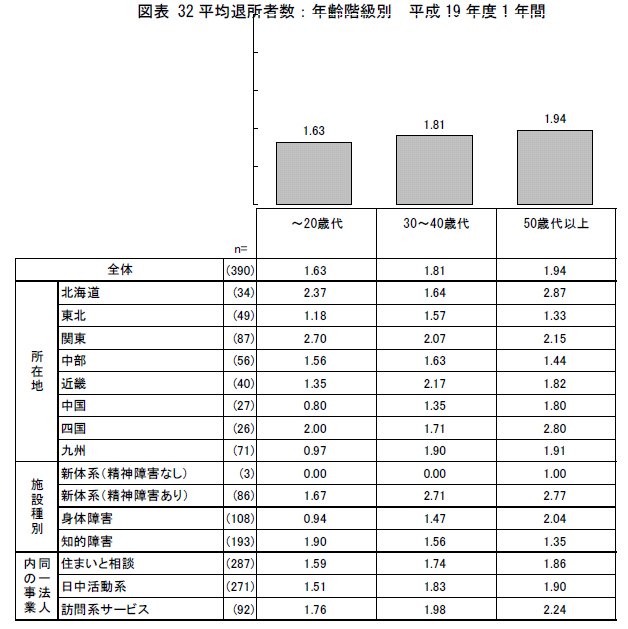

23)退所者数(年齢:平成19 年度)

高年齢層ほど退所者数は多くなる傾向であった。

(1)所在地

関東や北海道では20 歳代以下の平均退所者数が2 人を超え、他エリアに比べて多くなっている。30~40 歳代は近畿や関東で2 人を超えるが、多くのエリアでは1.5 人程度。50 歳代以上は北海道で平均2.87 人と3 人近い。一方で東北や中部では1.4 人程度で北海道の半数程度にとどまる。関東は20 歳代以下で平均2.70 人と最も多く、また30~40 歳代、50 歳代以上ともに2 人程度と、全般に人数が多め。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では30~40 歳代や50 歳代以上の平均退所者数が3 人近くに達する。身体障害では年代が高くなるほど平均退所者数が多くなり、20 歳代以下では1 人いるかどうかだが、50歳代以上では2 人程度となっている。一方知的障害では、年代が若いほど平均退所者数が多くなっている。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても特に大きな差はみられないが、訪問系サービス実施施設では、50 歳代以上が2人以上となっている。

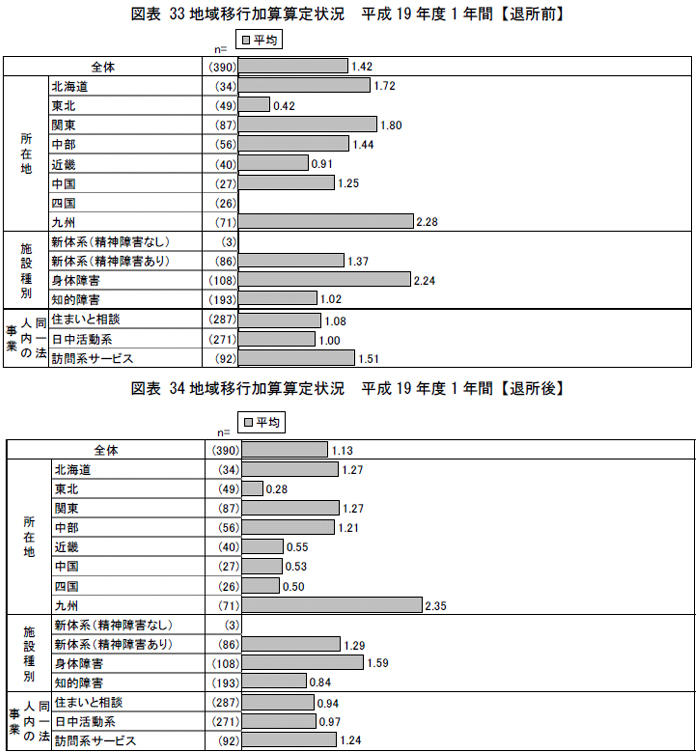

24)地域移行加算算定状況(平成19 年度)

平成19 年度の1 年間では、退所前が1.42 に対して、退所後は1.13

(1)所在地

退所前、退所後ともに九州で平均が高く、それぞれ2.28、2.35 に達する。東北はいずれも0.5 を下回る低い水準にある。

(2)施設種別

身体障害では退所前2.24 から、退所後1.59 に大きく低下している。

(3)同一法人内の事業

特に大きな変化はみられない。

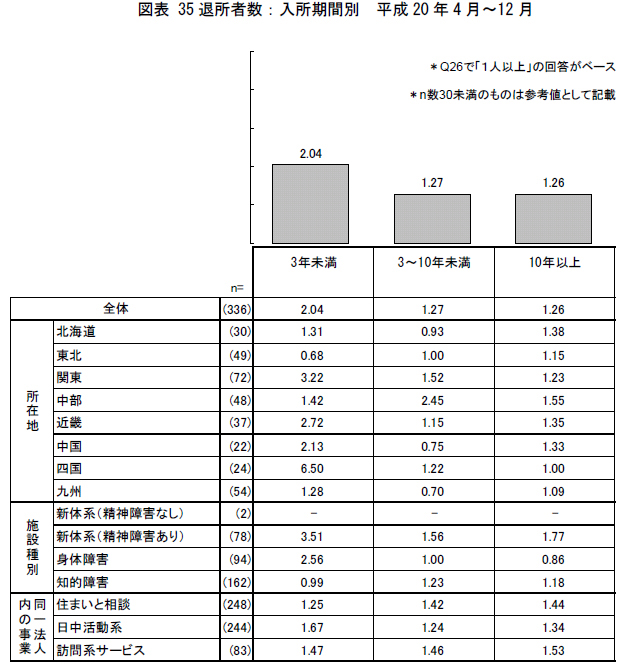

25)退所者数(入所期間:平成20 年度4 月から12 月)

(1)所在地

関東では3 年未満の平均退所者数が3.22 人と他エリアに比べて多いが、近畿も2.72 人と比較的多くなっている。3~10 年未満は中部で多く、平均2.45 人。10年以上ではいずれのエリアも平均1.5人前後と、特に大きな差はみられない。東北や九州は全般に平均退所者数が少なく、いずれの入所期間でも1 人程度。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では3 年未満の平均退所者数が3.51 人と、3 人を大きく上回る。身体障害でも3 年未満での退所が平均2.56 人と多くみられる。知的障害では入所期間の長さにかかわらず少なめで、1 人程度となっている。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても特に大きな差はみられない。

26)退所者数(年齢:平成20 年度4 月~12 月)

高年齢層ほど退所者数は多くなり、その傾向は19 年度と比べるとさらに顕著となっている

(1)所在地

関東ではいずれの年代も2人以上と、他エリアに比べて平均退所者数が多い。ほぼ全てのエリアで、高年齢層ほど平均退所者数が多くなっているが、近畿のみ、30~40 歳代が2.22 人で最多となっている。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では、30~40 歳代で平均2.10 人、50 歳代以上で2.84 人と平均退所者数が比較的多い。知的障害ではいずれの年代も平均1 人程度となっている。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても特に大きな差はみられないが、訪問系サービス実施施設では、50 歳代以上が2 人近い。

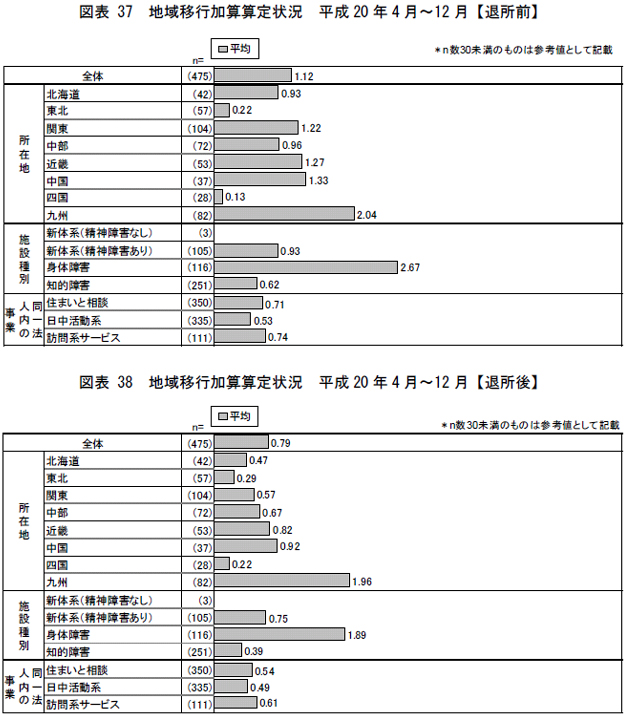

27)地域移行加算算定状況(平成20 年4 月~12 月)

平成20 年の4 月~12 月では、退所前が1.1 に対して、退所後は0.8 であった。

(1)所在地

九州を始め関東、近畿、中国で平均1.0 を超えているが、退所後ではいずれも低下し、九州で2.0と平均1.00 を超えた程度であった。

(2)施設種別

身体障害で退所前2.7 から、退所後1.9 に大きく低下している。

(3)同一法人内の事業

特に大きな変化はみられない。

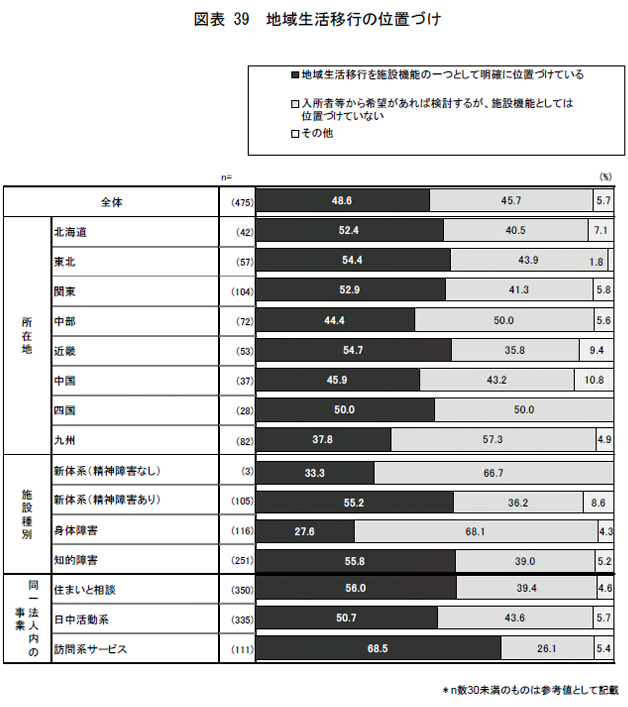

28)地域生活移行の位置づけ

地域生活移行については「施設機能の一つとして明確に位置づけ」の意識が僅かに多かった。

(1)所在地

いずれのエリアでも非常に僅差の結果となっているが、近畿、東北、関東、北海道では「施設機 能の一つとして明確に位置づけ」が5 割を超える。一方で九州や中部では「施設機能としては位置 づけていない」が5 割以上を占める。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)と知的障害では「明確に位置づけ」が55%と過半数を占める。身体障害 では7 割弱が「施設機能としては位置づけていない」となっている。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても「明確に位置づけ」が5 割を超えるが、訪問系サービスでは7 割弱に達し、特 に意識が強くなっている。

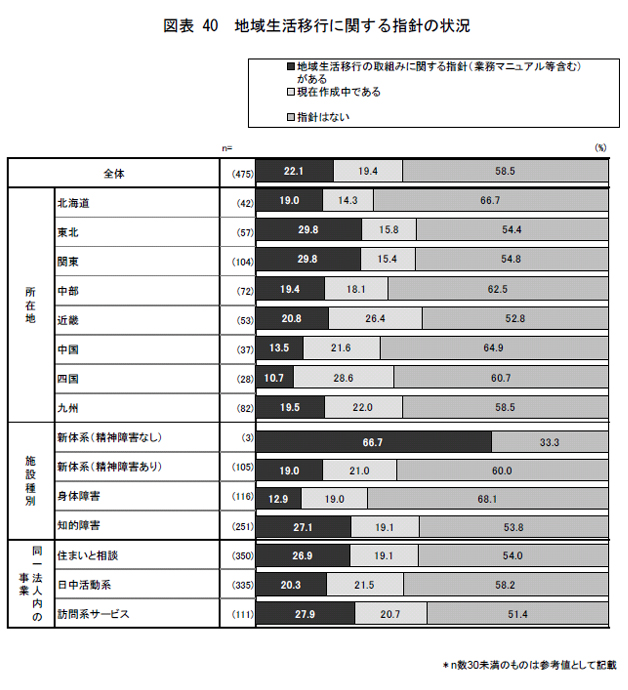

29)地域生活移行に関する指針の状況

地域生活移行に関する指針については、約6 割が「指針はない」という状況であった。

(1)所在地

いずれのエリアも「指針はない」が5 割を超え、まだ整備されていないのが明らかとなっている。

その中で比較的整備が進んでいるのは東北、関東、ならびに近畿で、東北と関東は「指針がある」が3 割、近畿は「現在作成中である」が26%と3 割近かった。

(2)施設種別

知的障害では、3 割弱は「指針がある」、約2 割が「現在作成中である」で、「指針はない」は5割強にとどまっていた。身体障害では7 割弱が「指針はない」で、知的障害とやや差が大きい。

(3)同一法人内の事業

いずれにおいても「指針はない」が5 割以上を占めるが、訪問系サービスや住まいと相談実施施設で「指針がある」の割合がやや高い。

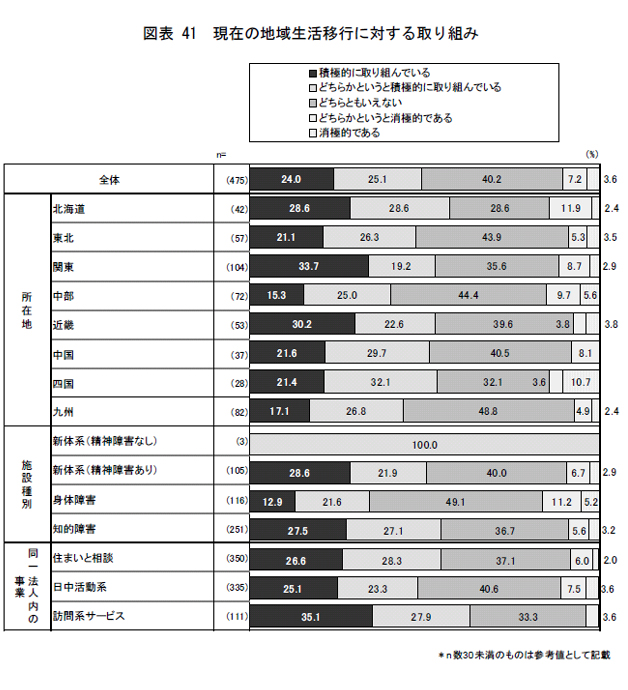

30)現在の地域生活移行に対する取り組み

地域生活移行に対しては、半数が「積極的」な姿勢であった。

(1)所在地

北海道、関東、近畿、中国などでは半数以上が積極的な取り組みをみせており、特に関東と近畿では3 割以上が「積極的に取り組んでいる」の回答。一方、中部は4 割程度にとどまり、「どちらともいえない」(44%)や「消極的」が高くなっている。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では51%、知的障害では55%が「積極的」な取組み姿勢となっているが、身体障害では「どちらともいえない」が約5 割を占める。「消極的」な回答も16%とやや高い。

(3)同一法人内の事業

訪問系サービス実施施設では「積極的に取り組んでいる」が35%を占め、「どちらかといえば積極的」(28%)も合わせると、63%が積極的に取り組んでいる。日中活動系実施施設はやや低く、5割を下回る。

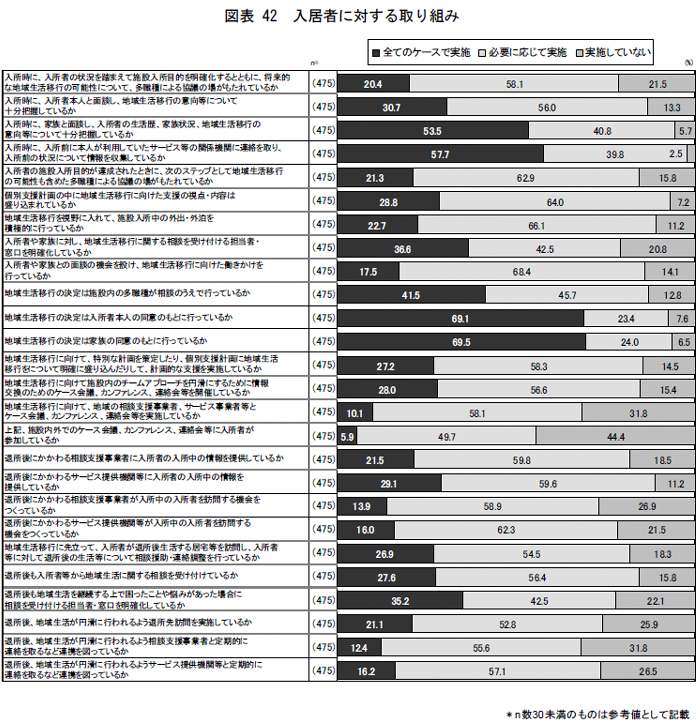

31)入居者に対する取り組み

「地域生活移行の決定は入所者本人の同意のもとに行っている」や「家族の同意のもとに行ってい る」については約7 割が取組んでいた。 逆に取り組み率が低いのは「地域生活移行に向けて、地域の相談支援事業者、サービス事業者等と ケース会議、カンファレンス、連絡会等を実施している」や、前述の会議などに「入所者が参加して いるか」で1 割程度にとどまる。

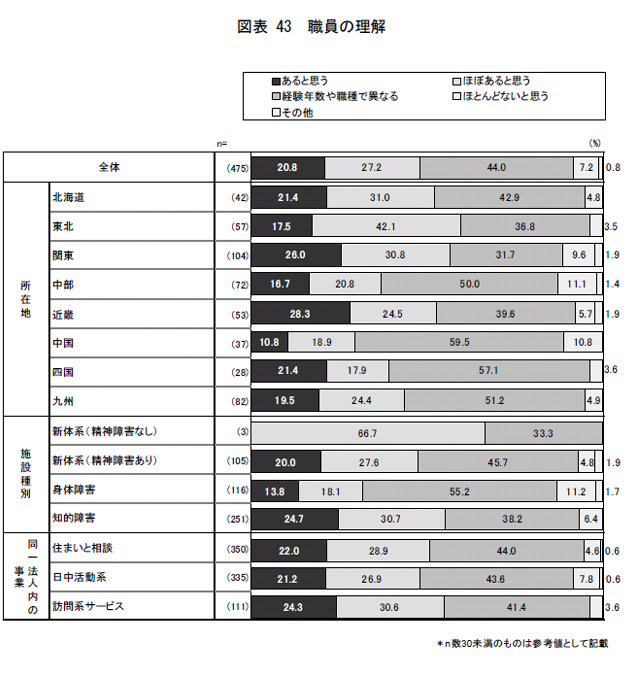

32)職員の理解

職員の共通の理解については約5 割が「あると思う」であった。「経験年数や職種で異なる」は4割強であった。

(1)所在地

東北、関東、近畿、北海道で「あると思う」や「ほぼあると思う」が多くなっている。中国、九州、中部では「経験年数や職種で異なる」が5 割以上を占める。

(2)施設種別

身体障害では「経験年数や職種で異なる」が55%と過半数を占め、また「ほとんどないと思う」も11%とやや多い。

(3)同一法人内の事業

特に大きな差はみられないが、訪問系サービス実施施設や住まいと相談実施施設では「あると思う」や「ほぼあると思う」が5 割以上を占める。

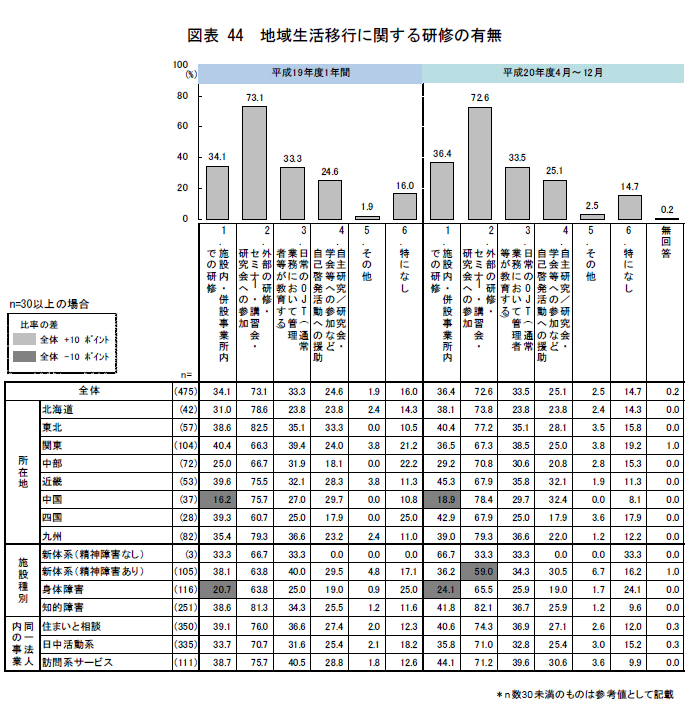

33)地域生活移行に関する研修の有無

19 年度、20 年度ともに、「外部の研修・セミナー・講習会・研究会への参加」が最も多かった。

(1)所在地

中国では「施設内・併設事業所内での研修」が他エリアに比べて低い。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)は平成20 年度の「外部の研修・セミナー・講習会・研究会への参加」が平成19 年度に比べて低くなっている。身体障害では「施設内・併設事業所内での研修」が低い。

(3)同一法人内の事業

特に大きな差はみられない。

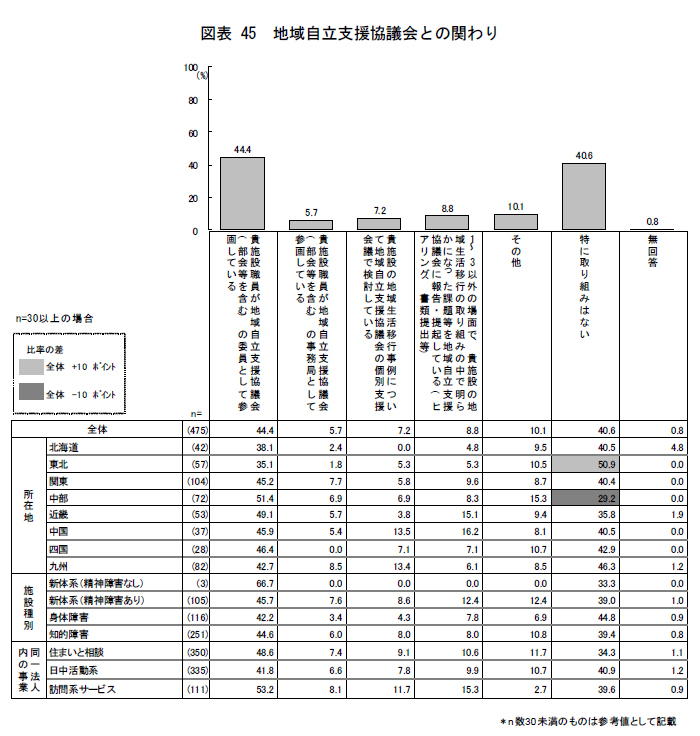

34)地域自立支援協議会との関わり

所在市町村とは「地域自立支援協議会の委員として参画」が4 割強で最も高い。一方で「特に取り組みはない」も4 割と、関わり方は施設による差が大きかった。

(1)所在地

所在市町村との関わりが多くみられるのは中部で、「地域自立支援協議会の委員として参画」は51%と、唯一5 割を超える。一方で東北は「特に取り組みはない」が5 割と高い。

(2)施設種別

身体障害に比べて、知的障害で比較的取り組みが多岐に渡っている傾向がみられる。

(3)同一法人内の事業

日中活動系実施施設では他に比べて取り組みの割合がやや低めとなっている。

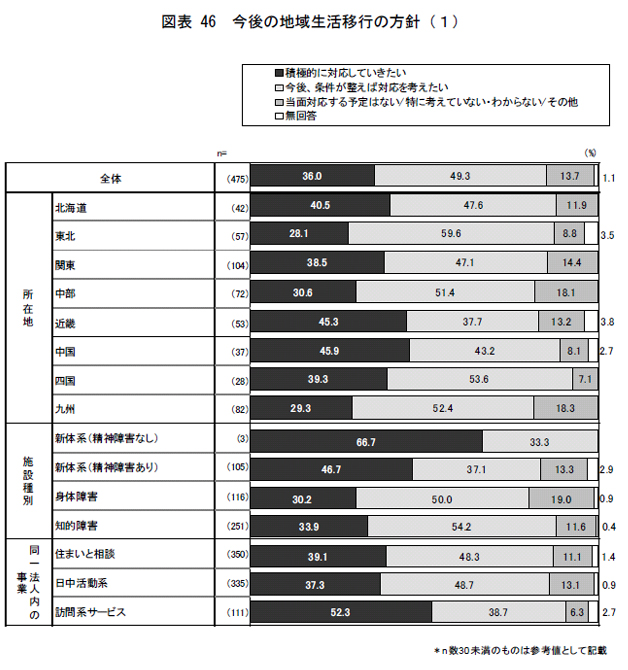

35)今後の地域生活移行の方針(1)

今後については、約5 割が「条件が整えば対応を考えたい」であった。「積極的に対応」も3 分の1 以上を占めていた。

(1)所在地

東北や九州、中部では5~6割が「今後条件が整えば対応を考えたい」となったが、中国、近畿では「積極的に対応していきたい」が4 割台半ばを占め、比較的高くなっている。

(2)施設種別

新体系(精神障害あり)では「積極的に対応していきたい」が47%と5 割弱を占める。身体障害や知的障害では「今後、条件が整えば対応を考えたい」が5 割以上を占める。

(3)同一法人内の事業

訪問系サービス実施施設では「積極的に対応していきたい」が5 割以上を占める。

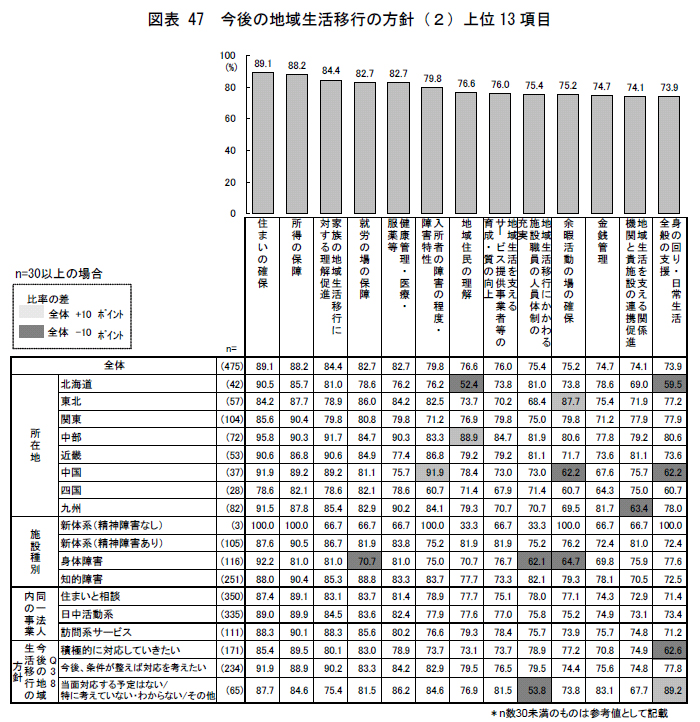

36)今後の地域生活移行の方針(2)上位13 項目

「住まいの確保」「所得の保障」「家族の理解促進」が地域生活移行のための優先課題であった。

(1)所在地

中国では「入所者の障害の程度・障害特性」が「住まいの確保」と並んで最も多くあげられている。同様に、東北では「余暇活動の場の確保」が「所得の保障」と並んで高くなっている。中部では「地域住民の理解」(89%)が他エリアに比べて高く、上位になっている。

(2)施設種別

身体障害では「就労の場の保障」は低く、「身の回り・日常生活・全般の支援」が上位に入る。

(3)今後の地域生活移行の方針

当面対応する予定はない等層では「身の回り・日常生活・全般の支援」や「食生活の援助」が最優先課題となっている。

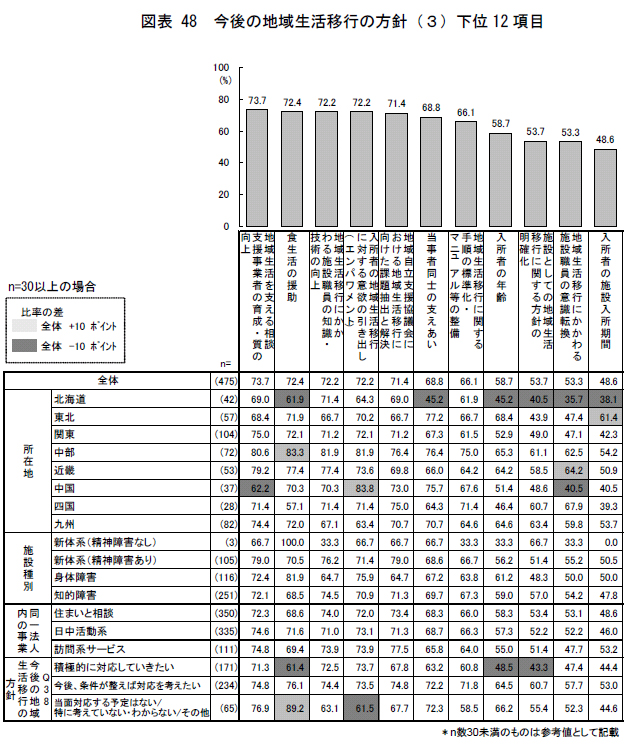

37)今後の地域生活移行の方針(3)下位12 項目