第2章 研究事業の概要

第1項 本研究における生活訓練(訪問型)の定義

本項では、本研究事業の調査対象である「アウトリーチとしての『訪問型生活訓練』」の内容を定義する。本研究事業で取り扱う「アウトリーチとしての『訪問型生活訓練』」は障害者自立支援法に規定する「自立訓練(生活訓練 訪問型)」と同一のものを指すのではなく、同サービスだけでは補いきれないが、利用者にとって必要なサービスがあることを想定している。そのため、まずは、本事業で提供している事業で提案しているサービス内容を定義したい。

第1節 アウトリーチ

「アウトリーチ」という言葉は、さまざまな場面で活用されている。芸術に接する機会がない人々に芸術への興味と関心を持たせようとするのも「アウトリーチ」であるし、行政が本庁舎だけではなく、出先機関でサービスを提供することも「アウトリーチ」という表現をしている。それ以外にも様々な場面で「アウトリーチ」という用語は目にすることがある。このように、「アウトリーチ」という表現は一般的な定義がないあいまいな用語であるということができる。

福祉の分野では、子育て支援における出前型の保育なども「アウトリーチ」という表現が使われている。特に「アウトリーチ」という用語に関して、高齢者福祉の分野では生活支援を行う在宅介護支援センターにおける「アウトリーチ」の定義として、座間(1998)iはアメリカでのアウトリーチに関する先行研究を参考に次のようにしている(表2-1)。

| ① | ニーズを掘り起こすこと インテーク過程で、潜在化されているニーズを顕在化させることをさす。また、支援者がそれに基づく、必要なサービス申請や関係機関とつながりを持つように働きかけることも含まれる。特に、サービス申請に関しては、サービスを利用することに抵抗感を減らしていくように動機づけをすることも含まれる。 |

| ② | 情報提供を行うこと 支援内容に関する情報提供を行うことをさす。具体的には、PRや講演会、介護教室等への支援を含む。 |

| ③ | サービスを提供すること 「サービスを利用するように本人に促すこと」「インテークを行って関係機関との連絡調整を行うこと」「サービス内容が多岐にわたる場合は連絡調整を行うこと」をさす。 |

| ④ | 地域づくりの過程の中で示される積極的な取り組みを行うこと |

ここにもあるように、「(情報収集をした上で)ニーズを掘り起こし」「必要な情報提供を行い」「サービスを提供する」ことが基本的な「アウトリーチ」の捉え方ということができる。また、地域資源の開拓や活用を積極的に行うことも「アウトリーチ」の概念に含まれているといえる。

精神保健の分野でも、「それまでの病院を中心とした精神科診療から、脱施設化・脱病院化の流れに乗り、病院からスタッフが地域に出てサポートすること」を指して、アウトリーチ型サービスとして捉えられることが多いようである。羽藤(2003)iiは現在の地域での診療行為の限界から、医療機関や支援スタッフが地域に出向いて支援を行う支援の重要性を説いている。彼が必要だと提案している支援の特徴をあげると主に次の2点になる。

① 訪問活動(アウトリーチ型サポート)

訪問して、患者本人に助言や指導を行うことである。患者の権利への配慮を考慮した上で、十分な情報提供を行うことが必要である。また、安易に訪問するだけではなく不測の事態も想定した上での訪問を検討する。

② 包括的サポート

患者を訪問して、「医療」「日常生活」「住まい」「就職」「必要な危機介入」を包括的に行うことである。支援の在り方としては、患者やその家族に密着して支援を行う「コーチ型」と必要な関係機関に患者をつなげる「つなぎ型」の支援の2つに分類される。患者個々に担当者を設定し、それを他職種協働チームが支援するスタイルが望ましい。

以上のような指摘は、澤他(2004)iii・國芳(2004)iv・川室(2003)vなどにあるように、複数の精神科医療機関から指摘がなされている。また、アウトリーチという視点から、国立精神・神経センター国府台地区における試行的な取り組み、ACTプログラム1についても、羽藤(2003)が指摘する「アウトリーチとして」の活動ととらえることができる。

このような支援が機能的に発揮される事例として、伊藤他(2003)viは「ひきこもり」を呈する人々の事例を挙げている。「ひきこもり」を呈する人々の中には、実際に行動を起こすモチベーションはあっても、社会経験の乏しさや、未知の体験への不安感など、行動を引き起こすまでの障壁がさまざまに存在することが予想される。そのため、関係機関の単なる紹介だけではうまくいかないことも多い。また、日常生活スキルも地域社会との間に開きがあることから、なかなかうまくいかないこともある。そういった人々に対し、同行支援や訪問活動を行う「アウトリーチ」は実際の体験に近い場で、本人のモチベーションを後押しする機能を持つことが指摘されている。

また、もう一つのポイントとして、羽藤(2003)が指摘するように、個々の事業所が独立して動くわけではなく、トータルに支援を行うことが重要であるとしている。そのためには個々の支援者をマネジメントする機能が必要であるということができる。

以上の先行事例を踏まえて、本事業で使用する「アウトリーチ」の用語は次のように定義したい(表2‐2)。

表2-2 本研究事業における「アウトリーチ」の定義

| 実際の体験に近い場(入院者であれば病院、在宅者であれば自宅)に訪問し、本人のモチベーションを後押ししつつ、「(情報収集をした上で)ニーズを掘り起こし」「必要な情報提供を行い」「サービスを提供する」こと。同時に現場での情報を直に収集できることから、支援内容に関するケアマネジメントを実施すること |

1 ACT(assertive Community Treatment)は厚生労働科学研究費補助金(心の健康科学事業)の女性により平成14年度から基盤整備が進められ、平成15年から臨床活動が開始された活動である。長期在院患者の退院支援ではなく、重い精神障害を持つ精神医療の頻回利用者ができる限り安定した質の高い生活を地域で送り続けられるように支援することを目的とした活動である。詳細は次の資料を参照されたい。

西尾雅明(2004)『ACT入門 精神障害者のための包括型地域生活支援プログラム』金剛出版

西尾雅明(2004)「国府台地区におけるACT(ACT-J)の現状と課題」『日精協誌23(11)』54-58

i 座間太郎(1998)「在宅介護支援センターにおけるアウトリーチ実践に関する研究」『ソーシャルワーカー(6)』59-70

ii 羽藤邦利(2003)「日本にACTのような仕組みがひつようであること‐精神科診療所の経験から‐」『病院・地域精神医学45(4)』66-73

iii 澤温、澤潔(2004)「精神科アウトリーチサービス-往診を中心に・その歴史、意味、機能」『日精協誌23(11)』18-23

iv 國芳雅広(2004)「アウトリーチ型心理教育への道筋」『日精協誌23(11)』36-41

v 川室優(2003)「地域生活支援センターと市町村における連携の課題」『日精協誌22(9)』47-52

vi 伊藤順一郎、吉田光爾、野口博文他(2003)「『ひきこもり』状態を呈する者に対する精神保健サービスに関する実証的研究」『研究助成論集39』244-251 明治安田こころの健康財団

第2節 生活訓練

「生活訓練」を精神福祉関連の用語として整理すると主に次の2つに整理することができる。

一つは障害者自立支援法上の「自立訓練(生活訓練)」である。地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者に対し、支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行うことを指す。その支援の場所から、「通所型」「宿泊型」「訪問型」の3形態が存在する。ただし、通所による支援が原則となっており、報酬単価も通所が668単位なのに対し、訪問型は187単位となっている(厚生労働省 2008)(平成20年度時点)vii。自立訓練(生活訓練・訪問型)は支援の定義上、日常生活を行う上での相談助言が中心となっており、前節で指摘しているような「アウトリーチ」的な活動は特に求めているとは言えない。 もう一つの生活訓練は、精神障害者を対象とした生活訓練施設である。旧援護寮の位置付けとして精神保健福祉法の中で規定されている施設である。精神障害者の社会復帰施設として、当該施設は自立支援法に定める介護給付、訓練等給付への移行が進められているサービスである。在宅で生活している精神障害者や入院中の精神障害者が、地域での生活を営めるように、一定期間(原則として2年間)、低額な料金で居室その他の施設を利用させ、必要な訓練及び指導を行う施設のことを指す。施設を利用することにより、精神障害者の社会復帰を目的としており、精神障害者社会復帰施設の一つと位置付けられている。 両者に共通しているのは、障害者が地域で生活するための「訓練」をする場であるということである。したがって、両者とも期限を区切って支援することを前提としている。前の状態(入院中であったり、ひきこもりの状態であったり)を解消するための支援を行い、次の地域生活の安定のための支援につなげていくのが本来の支援の在り方と捉えることができる。

vii 厚生労働省(2008)www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0501-3f_0004.pdf

第3節 「アウトリーチとしての『訪問型生活訓練』」の定義と研究目的

本研究事業では、ここまで議論してきたように、ケアマネジメントを主眼として、支援スタッフが入院中の病院や在宅に訪問し、地域資源につないでいくための支援を『アウトリーチとしての「訪問型生活訓練」』と定義している。

入院中やこれまで地域資源とうまくつながってこなかったケースの場合、地域で生活する際に発生する諸問題を、受け皿となる支援機関が十分に想定しきれないことがある。これは受け皿となる支援機関が、入院中や在宅での生活がうまくつながっていなかった時期の情報を十分に把握していないために、十分なケアマネジメントがなされていないことに起因することが多い。そのため、充実した地域での生活のための地域資源につなげていくためには、地域生活を想定しうるだけの情報収集とそれに基づいたケアマネジメントが必要であるといえる。特に、地域生活を想定した試行的な支援を行った上で、地域生活に移行させる情報収集と実践を行う中間的な支援プログラムが必要であると考えられる。本研究では、このような支援の在り方を整理し、支援の効果性について明らかにする。

第2項 本研究における事業実態

第1節 活動について

大阪府下3市4団体(枚方市:NPO陽だまりの会、社福フォレスト倶楽部、寝屋川市: 社福みつわ会、東大阪市:社福鴻池福祉会)の地域活動支援センターおよび生活訓練事業所が名乗りをあげ、生活訓練(訪問型)モデル事業を実施することとなった。

既存のサービス提供機関とも連携・連動しながら、以下のような活動を行った。

① 入院中の対象者については、入院先を訪問し、対象者やその家族・関係者と相談、退院後の暮らしについて希望を聞き話し合う。院内での面会やOTへの参加を共に行い、外出や外泊時には、地域の通所施設等の試行利用など入院中から関係作りを行う。

② 在宅生活の対象者へは、自宅を訪問し、在宅生活に必要な家事技術の習得のための練習や本人の希望やニーズに沿う形での外出支援等行い、既存の社会資源の利用へ繋がるような関わりを提供する。

第2節 支援者の役割

対象者には、ケアマネジメント従事者と地域移行支援員(以下「支援員」)が支援を行ってきた。

ケアマネジメント従事者は、主に精神保健福祉士が担い、支援員は、精神保健福祉士や社会福祉士、ホームヘルパー、看護師、介護福祉士等といった職種のものが担った。

ケアマネジメント従事者は、アセスメント・モニタリング・プランニング等を行うほか、入院中の対象者や在宅の対象者で既に他機関との関わりがある場合でも、調整の中心役として意識し、その機関との調整に当たった。そして新たなサービスへのつなぎとしての調整も意識的に行った。すなわちケアマネジメント機能を他機関に求めず、この研究事業の主要機能とした。また時として支援員へのスーパーバイズを行うこともあった。

一方支援員は、対象者への訪問・外出・同行等といった直接的な支援、すなわち生活訓練を目的とした支援を行った。

第3節 実施法人について

3ヶ所の地域活動支援センターと生活訓練事業所の計4団体が実施。

これらの地域活動支援センターは設置されている市から相談支援事業所としての委託を受け、相談支援専門員が配置されている。どのセンターでも通所者を対象とした相談支援やアウトリーチ支援の必要性を感じていたが、人員の配置上それは不可能であった。

また生活訓練事業所は平成20年4月より通所生活訓練を行っている事業所である。上記センターと同様にアウトリーチの必要性を感じており、どういう形の事業を展開していくかを模索していた。

第3項 本研究事業の対象者

本研究は平成20年4月~平成20年12月にかけて、以下のニーズが発生していると考えられる精神障害者を選定し、「アウトリーチとしての『訪問型生活訓練』」を実施した(表2-3)。

表2-3 調査対象者選定条件

| ① | 中長期入院者で環境的な要因のために在院生活をしている人で、地域で安定した生活を望んでいる人 |

| ② | 在宅生活をしているものの、社会資源につながらない、または、従来のサービスだけでは安定した生活を送ることが出来ずに、入退院を繰り返している人 |

| ③ | 日中活動の場や福祉サービス等に登録や利用はしているが、利用中断などの不安定な利用状況で、いわゆる「ひきこもり」の生活をしている人 |

上記条件をもとに以下の調査対象者を選出した(表2-4-1、表2-4-2、表2-4-3)。

表2-4-1 調査対象者(入院者)

| 事例名 | 性別 | 年代 | 疾病名 | 期間 (週) |

コンタクト数 | 家族状況 | 住居・収入の状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N1 | 女性 | 20代 | 広汎性発達障害 | 38 | 77 | 両親離婚 母精神科 父弟 同居 |

生活保護 障害基礎年金 |

| N2 | 女性 | 20代 | 統合失調症他 | 26 | 52 | 父 C型肝炎 治療中 母 発達障害 過干渉 |

世帯で生活保護受給 家族から金銭授受 |

| N3 | 男性 | 50代 | 統合失調症他 | 22 | 16 | 父 死亡 継母 疎遠 | 障害基礎年金、 単身生活保護受給 |

| N4 | 男性 | 20代 | 統合失調症 知的障害 |

31 | 42 | 両親 死亡 叔母 後見人 |

障害基礎年金 生活保護 |

表1-4-2 調査対象者(自宅在住者)

| 事例名 | 性別 | 年代 | 疾病名 | 期間 (週) |

コンタクト数 | 家族状況 | 住居・収入の状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Z1 | 男性 | 50代 | 統合失調症 | 28 | 10 | 両親死亡 妹 独立 |

無収入 両親の遺産 |

| Z2 | 女性 | 40代 | 統合失調症知的障害 | 28 | 67 | 両親・弟とは別居 | 生活保護 障害基礎年金 |

| Z3 | 男性 | 60代 | 統合失調症 | 21 | 42 | 母死亡 (私生児) | 生活保護 障害基礎年金 |

| Z4 | 女性 | 30代 | 統合失調症 | 26 | 138 | 父 膠原病 母 死亡 弟独立 |

父年金 障害基礎年金 |

| Z5 | 女性 | 30代 | 統合失調症 | 22 | 21 | 両親同居 無職 祖父 同居要介護 |

父年金 障害基礎年金 |

| Z6 | 男性 | 40代 | てんかん性精神病 | 29 | 58 | 父 死亡 母 腎臓病同居 姉 MR同居 |

障害基礎年金 母年金収入 |

| Z7 | 男性 | 30代 | 統合失調症 軽度知的障害 |

28 | 59 | 両親同居 | 障害基礎年金 母年金援助 負債あり |

| Z8 | 男性 | 40代 | 統合失調症身体障害 | 31 | 45 | 父 身体障害 母 姉 死亡 |

障害基礎年金 家族の年金収入 |

| Z9 | 男性 | 30代 | 統合失調症 | 30 | 29 | 両親離婚 現在父と同居 |

生活保護 |

| Z10 | 女性 | 30代 | 統合失調症 | 32 | 21 | 両親同居 姉独立 |

障害基礎年金 家族の年金収入 |

| Z11 | 女性 | 30代 | 統合失調症 | 12 | 3 | 祖母 同居 父 アルコール常習 同居 |

祖母 年金 本人 障害基礎年金 |

| Z12 | 女性 | 30代 | 統合失調症 | 14 | 9 | 両親 兄別居も週末一緒に食事 |

家族の収入 |

| Z13 | 男性 | 40代 | 自閉症 発達障害 |

28 | 6 | 父 死亡 母 弟宅に同居 |

障害基礎年金 財産あり |

表1-4-3 調査対象者(今年度調査からは除外)

| 事例名 | 性別 | 年代 | 疾病名 | 期間 (週) |

コンタクト数 | 家族状況 | 住居・収入の状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| J1 | 男性 | 50代 | 統合失調症 | 3 | 3 | 兄 協力的 | 兄が管理 住居資産あり |

| J2 | 男性 | 30代 | 知的障害 心因反応 |

1 | 1 | 父 アルコール問題 同居 兄 面倒みている 同居 |

父 年金 兄 就労収入 本人 障害基礎年金 |

| J3 | 女性 | 30代 | 統合失調症 | 6 | 6 | 両親 姉独立 |

家族の収入 |

以上の調査対象者に対し、後述するコンタクトシートは接点を持つごとに記入して集計した。記入はサービス分類ごとの頻度とコンタクトごとに要した時間を集計した。

調査対象者は、今回の研究事業に同意いただいた方だけを対象とした。また、調査期間のはじめからかかわっている場合と、調査期間の途中からかかわっている場合とがあるため、支援の進捗状況に違いがある。なお、活動期間が短い(10週間未満)調査対象は集計から外した。

表2-5 調査対象分類

| 入院 | 自宅在住者 | 対象外 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 4名 | 13名(内再入院1名) | 3名 | 20名 |

第4項 本研究事業の実施方法

第1節 調査方法

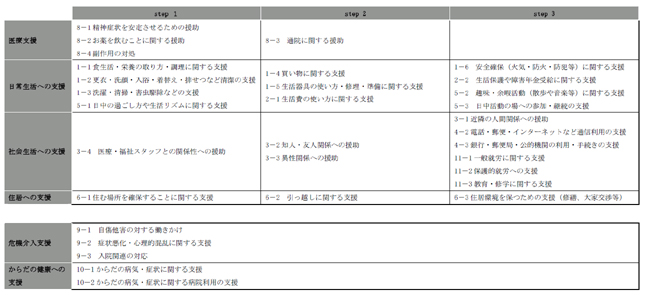

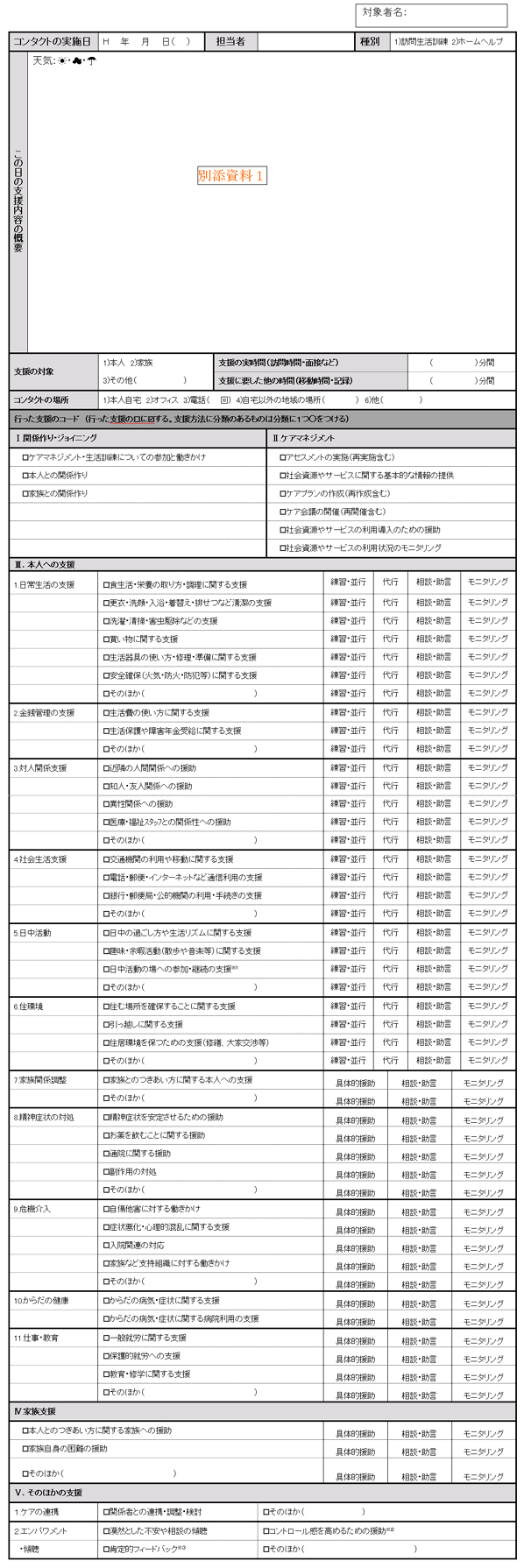

サービス提供量を測定するために、本研究事業では2003年より千葉県市川市国府台地区において実施されているACTプログラムでのサービス区分を活用した。当プログラムでは、電子サービスコード記録と呼ばれる臨床記録を用いている。これは、精神障害者の地域生活支援を記述するサービスコード体系を、既存尺度やガイドライン、資料、これまでの経験を参考に作成したもので、サービスを23分類(9カテゴリー)し、コード化し、これらのコードとともに、サービスの提供者、利用者、場所、日時などを電子的に記録・蓄積するシステムである。なお、サービス提供をコード化電子化することにより、「コンタクト数とケース数の推移」「コンタクトが行われた場所ごとのコンタクト数の推移(単位は時間)」「コンタクトが行われた場所と時間帯」「コンタクトが行われた場所と曜日」「提供サービスの内訳」「職種ごとのコンタクト回数の推移」「職種ごとの提供サービス内容」「各ケースの退院後の期間にもとづくコンタクト回数」を集計することができる(園他 2008)viii。 上記コンタクトシートに、前述した「アウトリーチ」の視点を加えて、コンタクトシートを設計した3。

コンタクトシートは、サービス内容を定義するにあたり、特定非営利活動法人ほっとハート(2008)ixで活用されているものを参考にした。特定非営利活動法人ほっとハート(2008)は先述したコンタクトシートを活用して分析を行っている。本研究事業でも同様の定義を準用した。コンタクトシートのチェック内容は次の2点で整理している(表2-6)。

3 コンタクトシートの詳細は別添資料1へ

viii 園環樹、大島巌、贄川信幸他(2008)「ACTの利用者に提供されたサービス量と内容:サービスコードデータを用いた分析」『厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)重度精神障害者に対する包括型地域生活支援プログラムの開発に関する研究』

ix 特定非営利活動法人ほっとハート(2008)『生活訓練(とりわけ訪問型モデル)のモデル事業実施とそのアウトカムの検討。他サービス(ディケア、ホームヘルプ、訪問看護など)との比較検討』平成19年度訪問型生活訓練モデル事業報告書

表2-6 コンタクトシートの構成

| ① 5つの大分類で支援内容を整理している ② 「本人への支援」について何をしたという「行為」で整理している。 |

①に関しては、以下のように整理した(表2-7)

表2-7 コンタクトシートの大分類

| 大分類 | 内容 |

|---|---|

| 関係作り・ジョイニング | 利用者や家族との関係作りを行い、ケアマネジメント、生活訓練への参加と働きかけ |

| ケアマネジメント | アセスメント、情報収集、ケアプラン作成、ケア会議の開催、モニタリングといった一連のケアマネジメント活動を行う項目 |

| 本人への支援 | 詳細は付属資料1参照 |

| 家族支援 | 本人の家族との付き合い方、家族への援助 |

| ケアの連携 | 関係機関との調整 |

②の「行為」とは、表1-6における「本人への支援」について支援者が何をしたのかということをさす。分類内容は次のとおり(表1-8)。

表2-8 「本人への」に関する行為の内容

| 「行為」内容 | 定義 |

|---|---|

| 1 練習/並行 | 利用者と一緒に練習、並行を行っている行為。 |

| 2 代行 | 利用者の代わりに行っている行為 |

| 3 相談/助言 | 利用者からの問い合わせや相談に対応している行為、また助言している行為 |

| 4 モニタリング | 利用者の行為をモニタリングしている行為 |

毎月1回、4団体および大阪府こころの健康総合センターで集まり、定例会議を開催。実施方法に関する確認や意見交換、データーの分析・考察を行ってきた。また、各市において地域自立支援協議会の部会や、退院促進実務担当者会議等で報告検討の場をもちながら対象者を選定し、支援方針等の確認検討を行ってきた。

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

第2節 各市の取り組みの状況

《1》枚方市における生活訓練(訪問型)試行事業の取組について

1.枚方市における経過

〔1〕枚方市状況

| 1) | 人口 410,112人(平成20年4月1日現在) | |

| 2) | 精神科病院病床数: | 府立精神科単科病院 470床、総合病院精神科 178床 民間精神科単科 208床、クリニック 5 総合病院(精神外来のみ)2 |

| 3) | 社会資源 4法人 | |

| 相談支援・地域活動センターⅠ型:2、地域活動センターⅡ型:1 就労継続B型:3、小規模通所授産:2、 授産産施設:1 生活訓練:1、ケアホーム・グループホーム:7 |

||

枚方市では、大正15年設立の府下唯一の精神科単科病院を抱えている。他の大規模病院と同様に、1970年代には長期入院者で入院継続の必要ない人たちの病院周辺へのアパート退院が、最高 200人を数えることとなった。このことにより、医療機関からの訪問看護が始まり、関係機関の連絡会議が設置された。しかしながら、この動きは退院者と医療機関を線でつなぐ関係以上のものとはならず、地域の中で精神障害者の生活の場の拡がりを作ることには至っていない。

精神衛生法から精神保健法に改正された1988年は、医療機関以外地域に行き場のなかった精神障害者にとっては大きな変化の年となった。

精神以外の障害者運動が既に盛んに動いていた中で、遅まきながら地域に精神障害者の居場所・働く場・地域住民との交流の場等を作ろうとする動きが、現4法人(前身は家族会・市民団体等)により進められていった。精神障害当事者・家族・市民が必要と思われる場を作り、障害者が力をつけ、理解を示してくれる地域住民が徐々に増えていく、地域でのこれらの動きは、大きく評価できることと思われる。 一方で、精神科病院及び在院中の人たちとの関わりは、地域の場を利用する人たちを巡って当該医療機関との関係はあったものの、地域の側から積極的に医療機関に対して働きかけ出向いていくものとはなっていなかった。(時間的、人的問題)

2000年からの退院促進支援事業は、保健所が軸となり医療も含め関係機関が顔合わせを行ない、生活支援センターに配置されたケアマネジメント従事者が医療機関に出向き、入院中の対象者に生活定着に向けた動きをすることになった。しかしながら、この動きも、大阪府 ―― 復帰協 ―― 保健所 ―― 医療機関 ―― ケアマネ個人 の関係以上のものとはなっておらず、地域全体の動きには至っていない。

枚方市では、2006年10月に自立支援法が成立する前から、市内の3障害の生活支援センター連絡会がもたれた。法が成立後は、枚方市担当課も加わり“在り方検討会“として具体的な施策作りを検討してきた。この中で、特に立ち遅れている精神障害者の地域移行も含めた施策を検討していくものとして、2007年6月に地域移行ワーキング会議が始まった。

2007年12月に市の自立支援協議会が立ち上がる中で、これまでの在り方検討会は幹事会に、ワーキング部会は地域移行支援部会に移行していった。

| 部会の構成 | ┬─ ├─ ├─ ├─ └─ |

枚方市障害福祉室 相談支援事業者 2 市内 指定事業者 1 市内 3医療機関 幹事会会長 |

部会の位置付け

・社会的入院者の地域移行を軸にしながらも、広く立ち遅れている精神障害者の施策について検討

・施策化に向けての提案等を行う

〔2〕地域移行支援部会の具体的な動き

部会では、部会員でもある3つの医療機関から「社会的入院者」の状況について説明を受けた。この中で、府の退院促進支援事業が始まった頃とは違った医療及び入院者の状況について知ることが出来た。

(1)高齢化

(2)高齢化+合併症

(3)長期とは云えないが、家族状況等により退院が困難となっている

(4)症状が流動的

(5)対応困難事例

いくつかの問題を持っていて、本人・家族・医療従事者が退院への方向付けが出来ないまま、入院を継続していることがわかる。

部会の中では、地域移行 ⇒ 地域における生活作りへの支援 ⇒ 個々に応じた支援の仕組み作りと位置付け、既存の制度の見直しも含め、必要な施策の検討を行なっていくこととなる。

一方で、地域の支援を担う機関や行政の、これまでの医療部分への関係作りの弱さや取り組みの不十分さといういわゆる社会的な問題が、現在の医療状況を作り出していることを共通認識とした。そして、地域から出向いていく支援を繰り返し行っていくことで、医療機関や入院中の人との関係作りを行うことの必要性について話し合った。

具体的な動きには“生活訓練(訪問型)福祉サービスの調査研究事業”を活用することとなる。

具体的な動き

・行政の担当課・幹事会会長・部会長が中心となり、医療機関への事業の説明・協力依頼を行う

・対象者の決定に医療機関と協議

・病棟での茶話会

・医療従事者への説明会 等

入院中の人を対象としたこれらの動きと別に、在宅で訪問型の福祉サービスが有効と思われる人の推薦をしていただいた。

〔3〕枚方市でアウトリーチ訪問型に取組むことになったきっかけ

他の地域と同様に精神障害分野においては、地域生活支援センターが地域で生活する障害者の生活支援の拠点として活動をしてきた。一方で、地域の資源につながることが困難な人の家族や入院中の方に対しては殆んど手つかずの状態であった。

自立支援法になり、市から委託された相談支援事業者として動く中で、相談内容の多様化と本人ではない家族からの相談を受けることが多くなった。

相談支援に関わる中で、来所している人たちの日常的な生活相談だけではなく、潜在的なニーズを持っている方々に対し、何らかの関わりのきっかけを求めていた。

一方、ぱうんどケーキ村は、市内で一番新しい精神障害者施設であり、他施設とは少し離れた地域にある。市内精神障害者施設で唯一自立訓練(生活訓練)事業を実施している。退院促進支援事業等を進めるに当たり、地域の資源中での位置付け、対象者を明確にし、活動内容を充実させなければならないと考えている。

今回の調査研究事業では、未だ本人のモチベーションになっていない人たちへの後押しをし、本人の想いや状態にきめ細かな対応をしていくことで、何らかの変化のきっかけとなり、既存の地域の資源につないだり、新たな資源作りの提案へとなっていくことを願っている。

又、医療と福祉という本来ならば分けて考えることの出来ない分野との情報交換や相互理解を深め、各々の立場での連携が出来ていくきっかけとなればと考えている。

〔4〕対象者として、取り上げることになった理由

入院中のケース

事例N1

傷害事件を起こした後入院となり、年月が経過。入院への経過から退院への家族の了解がとれず、本人も半ば諦めていた。

地域から医療機関にこの事業の説明を繰り返す中で、訪問型福祉サービスの対象とする。

事例N2

10代で発病した頃から支援センターとの関わりがあったが、状態が不安定で地域の資源への安定した利用につながっていなかった。

家族状況の変化もあり、家族以外の支援を家族が強く望んだため、入院中からの関わりとなる。

事例N3

長年にわたり支援センター、ホームヘルプ等を利用し在宅生活をしてきたが、状態悪化により入院。初めての医療機関と入院生活がもたらす影響もあり病的部分が拡大。

医療スタッフと本人との関係の調整も含め訪問型で関わっていくことを申し入れる。

事例N4

数年前まで支援センターやホームヘルプを利用し、家族と地域で生活していたが状態悪化による入院、家族の急死等で入院が長期化していた。今回状態が安定し地域への移行支援に取り組むこととなる。

事例J1

今後、この診断名の方々の利用が増えることが予想されるが、従来の統合失調症の方へ対する手法では対応できないため、新たなアプローチが必要である。

今回、入院中からの関係作り→グループホームへの入居への準備→グループホーム入居後の生活訓練(訪問型)を通じ、支援方法について検証する。

在宅のケース

事例Z4

利用できる社会資源はほぼ利用しているが、病的こだわりのため在宅生活にかなり支障をきたし、家族関係も悪化。双方の暴力行為も頻回となり、介入が必要であった。

今回の生活訓練(訪問型)により、今まで表面化されていなかった問題を整理し、既存の制度では対応できない支援を行なうことで問題解決を図る。

事例Z5

家族同居で家族以外との関わりがなかったが、ガイドヘルプの利用を機に少しでも多くの人との関わりを望む。母親の要望で始まる。

事例Z11

10代前半に発病し、治療にのれず3年前までまったくの引きこもりで暮らしてきた。保健所相談員の訪問に加えて、訪問型サービスを加えることで関わりの広がりを期待して始める。保健所相談員からの推薦。

事例Z13

高齢の母親との二人暮らし。母親亡き後の生活を思って、母親の来所相談を繰り返してきた。訪問型サービスを利用し、本人との関係作りを始める。

事例J2

家族(兄)を中心に特定の人との関係しか持てていない現状に、地域から出向く関わりを行なうことで、関わりの拡がりを目指す。医療機関PSWからの推薦。

2.取り組みの中で見えること

① 働きかけ・出向く関わりを持たなければ、そのままとなっていた事例に対し、対象者の気持ちや状態に合わせた柔軟で継続的な関わりが可能であった。そのことにより、ゆるやかにではあるが関係の拡がりが見られた。

② 入院中の対象者に対して訪問型の関わりを行うことで、医療スタッフ・他の入院中の人への影響 も見られた。また、地域のスタッフにとっても、医療スタッフとの相互理解のきっかけとなって いる。

③ 在宅の対象者にとって、家族のみで維持してきた中に支援機関のスタッフが入りこませていただく事で、当初の戸惑いと共に安心へと変化し、家族と本人の一定の距離を置くことが可能になった。

3. 今後の課題

① 市町村の障害者計画の中で、対象者の抽出、地域移行・生活定着の内実について、一定の基準が必要である。

② 対象者の抽出・支援の方向の決定・モニタリング等、具体的な動きをするための仕組みを、市が主体になり構築する。

③ 大阪府退院促進支援事業との関係の調整。医療と地域の支援機関との日常的な関係作りのために、訪問型支援の動きをする人の確保とコーディネーターの配置について検討する必要がある。

《2》寝屋川市における生活訓練(訪問型)試行事業の取り組みについて

1.寝屋川市における経過

〔1〕地域の概略

1) 人口 243,232人(平成20年4月1日現在)

2) 精神科病床数 267床、精神科病院:1、精神科外来のある病院:1、診療所:5

3) 社会資源(精神) 相談支援事業所:2、地域活動支援センターⅠ型:1、Ⅱ型:1、小規模通所授産施設:3、生活訓練施設:1、グループホーム:2

〔2〕地域のネットワークの特徴

| 1993年 | 作業所運営員会を月1回開催。 構成員は保健所・病院・クリニック・家族会など。これにより地域の関係機関が集まる素地が出来ていた。 |

| 1996年 | 寝屋川市精神保健福祉合同委員会発足 上記の作業所運営委員会を2部構成とし、地域の精神保健福祉の問題を討議する場を整備した。 |

| 2000年 | 寝屋川市域精神障害者自立支援促進会議発足 上記の委員会を自立支援促進会議として正式に発足した。 寝屋川市実務者連絡会発足 市の窓口への相談業務一部移管を控え、市が実務者の連絡会を発足した。 |

| 2002年 | 精神保健福祉市内実務担当者連絡会発足 上記の連絡会を基盤として正式に立ち上げた。自立支援促進会議よりも少人数で共催事業、広報、精神保健福祉の課題などについて検討を行う。 |

| 2005年 | 退院促進支援システム整備検討会発足 自立支援促進会議の作業部会として、事例検討等を通して地域に必要なシステムを検討する場として立ち上げた。退院促進支援事業の事例検討はこの場で行なわれている。 |

上記のような歴史的経過の中で、寝屋川市には精神保健福祉関係者が集まる土壌が出来ていた。また、1市1圏域というコンパクトな地域状況であり、関係機関のスタッフはお互いに顔を見知っており、過去、共催行事なども数多く実践していた。

このような中、2007年、市が自立支援協議会を立ち上げた。自立支援促進会議は、この中の地域生活支援部会の退院促進ワーキング機能を持つものとして位置付けられた。

〔3〕モデル事業実施の背景

事業を実施する当生活支援センターは、平成18年に国庫採択され、活動を本格スタートした。同年、自立支援法が成立し、支援センターとしての実践が少ないまま、相談支援事業所と地域活動支援センターⅠ型として運営することになった。支援センターの母体である当法人は、他に3つの小規模通所授産施設を運営している。

支援センターの設立は利用者のニーズ(ゆっくりできる場・相談できる場がほしい)を元に作られたニーズ先行型の支援センターであった。スタッフには訪問経験が少なく、相談支援におけるアウトリーチの必要性を感じながらも、マンパワーの問題や経験不足からアウトリーチを積極的に展開できないという課題があった。同時に退院促進支援事業のケアマネジメント従事者を受託しており、退院後、安心して生活できるサポート体制を地域に作る必要性も感じていた。そのサポートの一つとして福祉職による頻回なアウトリーチがあるのではという思いをもっていた。また、精神保健福祉市内実務担当者連絡会において、市内の日中活動の場についての検討がされた際、日中活動の場を充実させていくことは大切なことであるが、精神障害のある人は、なかなか自ら出かけていくことが難しい。そういう人たちを訪問し、関係作りを行なった上で、一緒に同伴するなどして日中活動につなげていく動きをする「人」の配置が必要であるという課題が出た。また、小規模通所授産施設の利用者の中には、家族の高齢化による介護のためや、自身の高齢化のために施設への通所が困難になり、家に引きこもりがちになる人もあらわれてきたが、現在の小規模通所授産施設のスタッフ体制では、訪問して支援を継続することが困難であるという課題も生じてきた。

こうした複数の課題から、生活訓練(訪問型)という手法を使い福祉職によるアウトリーチについて実践・検証するモデル事業に取り組むことになった。

事業の取り組みにおいては、研究成果を相談支援事業所のみのものにするのではなく、地域の種々の課題解消に答える一つのモデルとして提案し、事業や制度につなげていくためにも市の自立支援協議会に提出していくこととするという関係機関の同意を得た。また推薦事例を関係機関から挙げてもらうこととし、事例を複数の機関で共有することで関心度を高め、研究の経過報告や成果については、保健所での自立支援促進会議及びシステム整備検討会、精神保健福祉市内実務担当者連絡会において報告することとした。

〔4〕具体的な取り組み

自立支援促進会議及びシステム整備検討会、精神保健福祉市内実務担当者連絡会において、当センターより本事業の趣旨と目的を説明し、対象者として推薦したいケースを関係機関より紹介していただいた。紹介事例は全7例あり、それぞれについて精神保健福祉市内実務担当者連絡会にて検討した結果、うち5事例(在宅ケースのみ)をモデル事業として実施することになった。

事例Z6

過去に地域生活支援センターの利用登録はしていたものの、家に引きこもりがちで通所利用が出来ず、登録も途切れてしまっていた。本人は就職希望をもっているが生活リズムが整わず、在宅にて過食気味に過ごしていた。集団への参加が苦手なため、1対1の個別支援により家から引き出す支援があれば場につながる可能性が高くなると考えられ、支援を開始することとなった。

事例Z7

てんかんの発作を抑える投薬によりふらつきがあり、歩行に不安を感じ、外に出歩くことができず、家でじっとしていた。そのため膝関節が動かしにくくなりさらに歩行困難になっていた。訪問看護が入り、精神状態の見守りは行なっていたが、サービスの範囲内で外出支援をすることは難しく、このままでは引きこもりが進んでしまうことから、頻回な訪問と外出支援を行なうことで状態の好転が望まれるのではと考えられ、支援を開始することとなった。

事例Z8

病院の治療は往診と訪問看護のみで、季節や寒暖を問わず、一年中裸体かそれに近い格好で過ごしていた。ホームヘルプサービスを受けており、たびたびヘルパーから日中活動の場につなげる働きかけを行なっていたが実現しなかった。本人に直接働きかけ、外出同行する支援を行なうことで場につながる可能性が高くなると考えられ、支援を開始することとなった。

事例Z9

過去にデイケアや小規模通所授産施設を利用していたこともあるが、現在は多飲水と過食による嘔吐の繰り返しと昼夜逆転の生活で、日中サービスにつながることが出来なくなっていた。また網膜色素変性症による視野狭窄のために外出が困難になっており、将来的には身体障害者のサービスも含めた支援をマネジメントしていく必要性が考えられた。そうしたサービスのマネジメントと訪問とを一体化した支援を行うことを期待され、支援を開始することとなった。

事例Z10

7年間の入院から在宅になるも、退院後、デイケアに通うことが出来ずに再び引きこもりになるのではないかという強い不安を家族が抱えていた。デイケアへの送り出しも含めて家族と本人への訪問による見守り支援が必要と考えられ、支援を開始することとなった。

2.取り組みを通して感じたこと

①頻回かつ定期的な訪問により、対象者との関係作りが着実に行なえた。このことにより、本人の来所を中心とした相談よりも、やる気を引き出しやすいことがわかった。

②支援の内容が、他の訪問サービスに比べて柔軟に設定されていることから、対象者のその日の状態に合わせて相談・外出・代行・練習平行など臨機応変に組み替えることができた。結果、タイムリーな支援を行なうことが可能であった。

③対象者の中には、漠然と「どこかへ行きたいと思っているけれど、どこに行けばいいのかわからない」と感じていたり、現状の生活にそれほど不満を感じていない場合もあった。しかし、地域の情報をもっている支援員が訪問し、「こんなサービスがある」と情報提供することで気持ちの変化を起こし、サービスにつなげることが出来た。情報提供を通して、ニーズを顕在化することが出来たといえる。

④関係機関からの推薦ケースの共通項は、「問題が長期にわたっている」「家族の支援機能が弱い」「生活の現状維持は出来ているが、次の展開を望みたい」というものであった。反対に、単一の支援機関で支援出来る事例については推薦がなかった。このことから、「短期間では問題の解決が困難で、一定期間集中して支援の必要のある対象者に対し、生活の向上に必要なサービスの検討や情報提供が、訪問などの直接的支援をともなって展開されるサービス」に対しての需要のあることがわかった。また、モデル事業実施後半時期に、在宅のサービス未利用者に対し、既存の他サービスへつなぐ見極めのために一定期間集中訪問をしてほしいという依頼を受けた。モデル事例の進捗状況や変化を知った上での依頼であり、アセスメント機能をもつ中間的サービスに対する期待のあることが伺えた。

3.今後の課題

①圏域の病院は1箇所であり、退院促進に力を入れている病院であることと、退院の困難事例をシステム整備検討会ではかるという流れが地域に出来ていることから、今回、推薦事例は入院中のものが挙がらず、在宅事例のみとなった。しかし、上記のような取り組みの中で見えてきたモデル事業の効果から、大阪府が推進する寄り添い型の支援員を利用する退院促進支援事業とは違う、情報提供力やプランの提案力をもったモデル事業の支援員による地域移行の事例にも取り組んでいきたい。

②訪問の実施により、ある程度の生活の変化をもたらすことは可能であった。しかし、その後つなげられる既存のサービスがなかったり、訪問が途切れることで再度引きこもりになる可能性のある事例もある。このように長期的な訪問が必要な事例に対しては、今後どこが支援を行なっていくのか検討することが必要である。(現在の相談支援事業所にはその経済的措置がない。) あわせて、すでに他のサービスが入っている場合は、そのサービスとの調整も必要となってくることから、相談支援事業所との連携の在り方も含めて検討していきたい。

③日中活動の場につながりにくい事例の場合、対象者がピア支援員と知り合う機会が殆どない。退院促進支援事業におけるピア支援員の活躍などを参考にし、こうした事例に対するピア訪問員(仮称)の可能性を考えたい。

《3》東大阪市における生活訓練(訪問型)試行事業の取り組みについて

1.東大阪市における経過

〔1〕地域の概略

1) 人口:511,422人(平成20年4月1日現在)

2) 精神科病床数:1,083床、 精神科病院:2、 総合病院精神科:1、 診療所:15

3) 社会資源(精神):相談支援事業所:2、地域活動支援センターI型:2、就労継続B:2、小規模通所授産施設:8、小規模作業所:1、グループホーム・ケアホーム:11

〔2〕地域のネットワークの特徴

平成6年から10年にかけて、こころの健康を考える市民フォーラムという地域交流イベントを実施するため、地域の関係機関(医療・福祉・行政・当事者)が集まり、実行委員会を開催していた。その後活動は停滞し、関係機関が一堂に会して地域の精神保健福祉について検討するような場はなかった。しかし、東大阪市新障害者プラン策定の中に精神障害者への施策化を反映することを目的として、平成14年、関係機関が集まり、東大阪市内の精神障害者に係る課題を話し合う場としてHSWの会(東大阪ソーシャルワーカーの会)が発足した。平成15年には、就労支援に特化したネットワーク「ジョブねっと」が活動を始める。その後、平成16年7月、行政、医療・保健・福祉の関係者が集まり、退院促進支援事業の受け皿として、東大阪市こころの健康推進連絡協議会および実務担当者会議が発足。平成 17年7月には、市民フォーラム以降、継続的に研修やイベント等の活動を実施していた小規模通所授産施設の会が部会となり、またアルコール問題予防部会および就労支援部会としてジョブねっとが位置付けられた。 一方自立支援法の施行をひかえ、平成17年から、当時、行政と身体・知的の支援センターで開催されていた東大阪市障害児者生活支援センター連絡会に精神障害者地域生活支援センター(2ヶ所)が加わり、8支援センターと行政とで障害種別に関わらず、共通の課題について、障害のある人たちの生活をどう支えるかをテーマに情報交換や課題の検討などを行なってきた。平成19年1月、東大阪市自立支援協議会が発足、と同時に上記の連絡会を中心に支援センターは事務局を担うこととなった。

先にあげた東大阪市心の健康推進連絡協議会実務担当者会議は、当初退院促進支援事業についての話し合いに焦点がおかれていたが、20年度より東大阪市自立支援協議会へ精神保健福祉の課題やニーズを提言していく課題整理の場としてその役割が明確になったことは、精神保健福祉に携わる関係機関の中に、ようやく大きな基盤が出来たといえる。21年度には、この会議を自立支援協議会の部会や関連会議等への出席者選出母体として位置付ける方向で協議が進んでいる。

〔3〕モデル事業実施の背景

今回モデル事業を実施することとなった理由としては、大きく3点挙げられる。

従来、精神障害者地域生活支援センターは、「生活相談」「日常生活支援」「地域交流」を柱として活動をしてきた。ここでいう「生活相談」とは、対象者を支援センターに通所をする利用者とし、様々な生活上の相談を行なうことである。

当支援センターは「相談支援事業」と「地域活動支援センター事業I型」を東大阪市より委託を受け運営をしているが、平成18年10月自立支援法への移行後は、従来の相談対象者(地活の利用登録者)に加え、東大阪市内の関係機関(特に中・東地区)より、未だ全く社会資源につながっていない、あるいは不安定な社会資源の利用になっている精神障害者や、時に、医療にもつながっていない方々への支援を依頼されることが非常に多くなってきた。これらの方々は、地活の利用登録へつながるというよりは、「相談支援」を利用することで、何らかの資源やサービスへつながることが予想される人たちである。地活に登録はするものの安定して利用出来ない人を含め、このような方々への新たな相談支援へのニーズが高まるなか、これまでの「来所(を待つ)」というスタイルの支援には限界を感じており、継続的なアウトリーチを行なうことが必須だと考えるようになった。しかしながら、委託料が少なすぎることからマンパワー不足を生じ、継続的なアウトリーチ支援の必要性を感じながらも実行出来ないという壁にぶつかっていた。

東大阪市内には、精神障害者の通所系の資源として、デイケアや授産施設などの施設があり、また訪問系の支援としては、介護ではホームヘルプ・ガイドヘルプサービス、医療では訪問看護や医療機関のPSWによる訪問がある。また、保健所精神保健福祉相談員による訪問や、福祉では相談支援専門員による訪問、授産施設職員の訪問も挙げられるが、上記に述べたように、マンパワー不足や報酬が保障されていないため、福祉職によるアウトリーチはほとんど行なわれていない実情がある。そして、通所系および訪問系の社会資源が存在はするものの、精神障害を持った方々が、これらのサービスをうまく利用できるようなコーディネート機能(ケアマネ的支援)がないことが、実務担当者会議準備会にて課題として挙げられた。

最後に、当支援センターの運営母体である法人は授産施設の運営も行なっているが、この地区には精神障害者の社会資源が他にはない。そのため、授産施設として、はたらく場、憩いの場、相談できる場、一人暮らしの手伝いなど自立した生活のための支援を提供する場などの機能を担わねばならず、21年4月には「生活訓練・通所型」への移行を検討していた。

上記のような経過の中で、生活訓練・訪問型のモデル事業への取り組みへと至った。

なお、今回の研究結果や成果は、実務担当者会議で他機関と共有する予定である。

〔4〕具体的な取り組み

当初、精神障害者の地域移行について、東大阪市の関係機関の中で検討する場がなく、支援センター職員と医療機関のPSWとで話し合いながら対象者を選定することとなった。

事例Z1

大学在籍時に宗教活動にのめり込み、厳しい修行の結果幻聴などの症状が発現。また、最終的に栄養失調状態で家族に発見されたこともあり、その後長年両親が家でご本人の世話をし、ご本人も社会に出ないまま自宅で暮らす生活を続けてきた。しかし父が亡くなり、通院に付き添っていた母も認知症になり通院が途絶えたことから、H15.7(50歳時)に妹の付き添いで再入院するに至る(それまでに3度の入院歴あり)。この入院が長期化したため、H19.9(54歳時)に退院促進支援事業の対象となり、当支援センターもケアマネジメント従事者として関り始めることとなった。他者に心を開くのに時間がかかるという医療機関からの情報や、入院中に一緒に暮らしていた母親が亡くなり、退院後初めての単身生活を始めることから密接な支援が必要と判断し、H20.6(55歳時)にモデル事業の対象に選定するに至った。

事例Z2

統合失調症および知的障害(療育手帳B1)の40歳女性。これまで授産施設や支援センターといった通所型の施設しか利用したことがなく、怠薬をして状態が悪化し入院する、ということを繰り返してきた。在宅サービス(訪問看護やホームヘルプサービスなど)の利用は勧められても拒否をしてきたが、繰り返される入退院を改善する為にも、かねてより支援者の間では、在宅サービスの導入や、通所サービスとこれらの複数のサービスをマネジメントする機能が本人への支援には必要と話されていた。支援センター担当PSWおよび授産施設職員からの推薦で、H20.6月よりモデル事業の対象者となった。

事例Z3

61歳、統合失調症の男性。3年前まで就労をしており、これまでは通院のみの、社会資源の利用はなかったケースである。高齢化の問題、そしてまた、身寄りがなく、金銭管理能力に乏しいことから、今後の生活全般を細やかにサポートする必要があるとのことで、通院先の精神科病院のPSWの推薦があり、H20.7月よりモデル事業の対象者となった。

2. 取り組みの中で見えてきたこと

①これまで地活や相談支援事業所では、マンパワー不足など環境的な要因から担いきれなかった方々(来所することが出来ず、訪問を必要とするような方々)に対して、時間をかけ丁寧に関わることで地域生活の定着や社会資源へのつなぎを図ることが出来る。

(ア)支援 員は、対象者が訪問を必要とする理由は様々であるため、特定の知識や技法を持った者よりは、アセスメントを通して対象者の生活の向上に必要なサービスを検討・導入したり、その場その場で必要な支援を展開させたりするような、マネジメントできる能力のあるソーシャルワーカー等が望ましい。

(イ)支援 員としてホームヘルパーが入院中から関わりを開始することでスムーズに地域移行が出来る。またホームヘルパーとPSWが連携し、それぞれの専門性を生かした関わりを行うことでより重層的な支援が可能である。

(ウ)ある 程度の期間をかけてアセスメントが必要な場合など、適切なアセスメント(振り分けの判断も含める)を誰が行なうかについては、相談支援事業所が行なうのが望ましい。また、複数のサービスが必要なケースなど、支援員だけではサポートしきれない支援について、コーディネーターやSV機能を持った相談支援事業との連携が望ましい。

3.今後の課題

(ア)地域 の中に、精神障害を持つ方々への「夜間支援」をできる資源がない。訪問型で夜間支援を行なう体制が作れるのかどうか、訪問型のあり方について更に検討し実践を重ねる。

(イ)来年 度から自立支援協議会に「地域移行部会(3障害)」を設置する予定である。その中で精神障害者の地域移行を検討していく際に、この事業で得られた結果等を、どのように取り上げ、他障害の関係機関とも共有化し、地域の中に定着するようなシステム化を図っていくか。

(ウ) 中・ 長期の入院からの事例が5事例中2事例だった。今後、市内の医療機関と連携し、医療機関の取り組む地域移行ケースとどのように役割分担をしながら事例を増やしていくか。