第3章 分析結果

第1項 仮説

本研究では、ブール代数アプローチを用いて分析を行う。このアプローチを活用することで、効果に対する複雑な因果関係を、客観的に比較できると考えられる。

<ブール代数アプローチ>

ブール代数アプローチはブール代数の理論をもとにReigan(1987)によって、社会科学における質的比較方法として考案された分析手法である。ブール代数による論理式は論理変数(logical variable)、論理記号などによって表記する。論理変数は、アルファベット文字で表記して集合をあらわす。論理定数は「全体集合と空集合φ」あるいは「真(true)と偽(false)」を数値「1と0」であらわしたものである。「かつ(AND)」をあらわす論理積は乗算、「または(OR)」をあらわす論理和は加算であらわす。否定は、Reiganの表記に合わせ小文字であらわす。

ブール代数分析では論理変数を「1と0」の真理表(truth table)であらわす。その上で、結果をもたらす独立変数(原因条件)を論理変数として、結果現象である従属変数を出力変数としてあらわす。独立変数と従属変数の組み合わせと、実際の事例の発生状況により、論理式を構築し、その式が理論的な仮説の論理式と照らし合わせて、合致するかどうかを比較するものである(鹿又ら 2001)x。

<原因条件の整理(独立変数の説明)>

これまでの先行研究及び研究会での議論から、6つの条件変数を整理した。

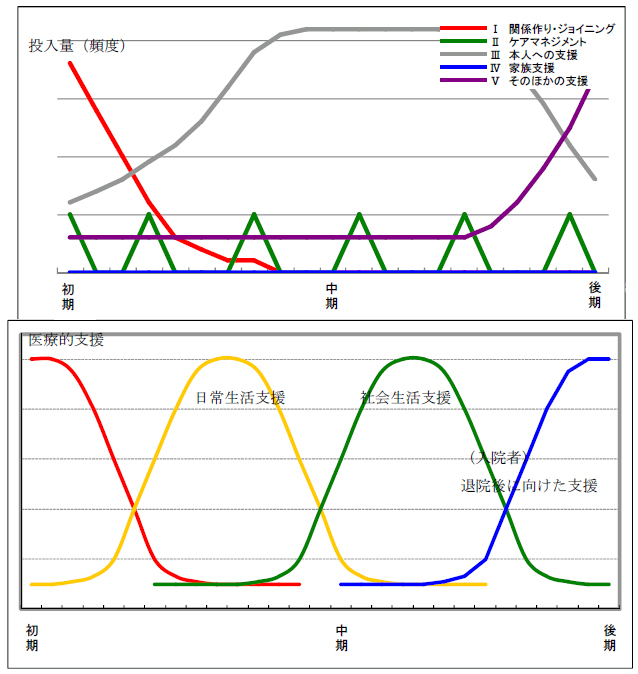

① 初期段階での「関係作り・ジョイニング」への投入量が多くなり、「本人への支援」が一定程度落ち着く、支援後期には「その他支援(ケアの連携)」が増加する。

(R;Relation-building)

アウトリーチによるアプローチでは初めの関係づくりが重要となる。それまで、入院中、「引きこもり状態」の状況下で、それまで外部との接触が少ない状況であったことから、まず初めの段階で、情報収集を兼ねた当事者との関係作りが重要になるということができる。

今回の事業が「入院または『引きこもり』を解消するための中間的支援」であることから、「本人への支援」は他機関に移行することが必要となる。したがって、「本人への支援」が一定程度落ち着いてくると、その他の機関につなぐために「その他支援(ケアの連携)が増加すると想定される。

次の条件が認められる場合に、真とした。

R = R1R2 [1]

R1;支援開始時期にほかの支援と比較して「関係作り・ジョイニングの頻度」が多い

R2;支援後期に「本人への支援」の頻度が一定数あり、その上で一定または減少し、「その他の支援(ケアの連携)」が増加している。

② 「関係作り・ジョイニング」が一定程度落ち着くと、「本人への支援」が増加する。「本人への支援」は地域生活に向けて段階的に展開されている。 (S;Support)

中間的な支援を行う場合、まずは「関係作り・ジョイニング」により情報収集を行い、その上で、支援内容を判断することが想定される。したがって、支援内容は「関係作り・ジョイニング」が一定程度落ち着いた段階で「本人への支援」へとサービスの投入量は変化すると想定される(S1)。また、「本人への支援」に関しては、本人が地域で定着するための支援が段階的展開されると想定される。具体的には、サービス提供内容の変化(S2)、サービス提供ステップの変化(S3)、サービス内容に関する「行為」の変化が発生すると想定される(S4)。ただし、当事者の状況により支援の優先度が違うことが想定されることから、ケースによっては、特定のサービス提供内容(S2)を集中的に行うことも想定されるため、S2S3S4が同時に発生しなくてもよいと考えられる。

次の条件が認められる場合に、真とした。

S = S1 ( S2 + S3 + S4 ) [2]

S1;「関係作り・ジョイニング」の頻度が減少し、「本人への支援」が増加している

S2;「1 医療支援」「2 日常生活支援」「3 社会生活支援」「4 住居に関する支援」の2つの組み合わせの中で、支援内容が序列的に発生している。具体的には次の組み合わせが一つでもある。

1→2 1→3 1→4 2→3 2→4 3→4

S3;4つのサービス提供内容に設定されたSTEP1、STEP2、STEP3の各段階の2つの組み合わせについて、段階的な支援がなされている。具体的には次の組み合わせが一つでもある。

STEP1→STEP2 STEP1→STEP3 STEP2→STEP3

S4;今回のコンタクトシートであげられた行為「a 練習・並行・代行」「b 相談・助言」「c モニタリング」の2つの組み合わせについて、段階的な支援がなされている。具体的には次の組み合わせが一つでもある。

a → b a → c b → c

③ 「ケアマネジメント」が行われると支援内容が変化する。 (M;Management)

「アウトリーチとしての『訪問型生活訓練』」では、ケアマネジメントが十分に機能していることが重要であることを先に述べた。そのデータ上の変化として、ケアマネジメント前後の支援内容の変化があげられる。経過確認のためのケアマネジメントもあることから、ケアマネジメントを行うとすべからく変化するわけではないが、支援内容の転換期にはケアマネジメントが行われていることが理想である。

したがって、ケアマネジメントが行われた後に支援内容が変化している次の条件のとき真とした。

M = M1 ( S1 + S2 + S3 +S4 + R1 +R2 )

M1;ケアマネジメントを実施した事実がある。

④ 収入と住居 (I;Income-house)

当事者が地域で生活するためには、生活保護、障害者年金や家族からの仕送りを含めた何らかの収入があることが条件となる。また、住居がある場合とない場合とでは支援の形態が変わってくることが想定される。両者がある場合に地域での生活がしやすくなると想定される

I = I1I2 [4]

I1;収入がある

I2;住居がある

⑤ 家族支援 (F;Family)

本人への支援に合わせて、家族支援が必要な場合は、支援方法に変化が表われると考えられる。家族支援を行った場合を真とする

⑥ 危機への介入 (C;Crisis intervention)

容体が急変したことに対する対応をした場合、支援方法に変化が表われると考えられる。危機への介入を行った場合を真とする。

<結果条件の整理 (従属変数の説明)>

今回の研究対象である「アウトリーチとしての訪問型生活訓練」の定義を考えると、それまでの非活動的な入院中や在宅でのいわゆる引きこもりから解消され、地域社会で生活しているという状態になることが、最終的に求める姿といえる。具体的には、「アウトリーチとしての訪問型生活訓練」を一定程度投入することで、最終的には地域の社会資源(ここでは、日中活動支援事業所や相談支援事業所)につなぐことができる状態を指す。この状態に到達することで、ゴールに到達したということができる。

ここで示したようなゴールに到達するためには、「アウトリーチとしての訪問型生活訓練」を一定期間投入することが必要である。自立支援法に定める自立訓練(生活訓練)の期間が2年以内を原則としていることを鑑みると、今回の研究実施期間は平成20年4月~12月の9ヶ月であるが、実際に今回の調査対象ケースは3ヶ月から6ヶ月程度となっている。そのため、前述したゴールまで到達するのは時間的に難しいと判断された。したがって、本研究ではゴールに向けて、プレスの変化が確認できた場合に、その効果として位置付けて分析を行った。

従属変数 ;地域の社会資源(ここでは、日中活動支援事業所や相談支援事業所)につなぐことができる状態に向けた変化が生じた (Z)

ここでいう変化の具体的な内容をここに示す(表3-1)。下表に示したような介入前と介入後の変化が生じた場合に支援内容に変化が生じていると判断した。

| 入院ケースの場合 | 変化例 | ||

|---|---|---|---|

| テーマ | 介入前の状態 | 介入後の状態 | |

| ①コミュニケーション | 支援者、看護師に対し会話をしない。返事をしない。 | 支援者、看護師の問いかけに返事をする。 | |

| ②活動の変化 | 公共交通機関を利用していた。 | 公共交通機関を利用している。 | |

| 病室に閉じこもっている。 | 病棟から作業棟まで移動している。 | ||

| ③家族関係 | 一緒に外出をする機会がない。 | 一緒に外出するようになる。 | |

| 在宅ケースの場合 | ①社会生活 | 人が集まる場所にいられない。そのため、買い物ができない。 | 人が集まる場所で一定時間をすごしている。買い物、交通機関を利用して外出している。 |

| いわゆる「引きこもり」。 | 短時間だが外出している。 | ||

| 自宅内での活動がほとんど。 | 支援センターまで外出している。 | ||

| ②生活リズム | 不規則な生活となり、嘔吐を繰り返す。 | 生活リズムが安定し、嘔吐回数が減る。 | |

| 昼寝をしている。 | 昼寝をしなくなり、定期的な活動(地域活動支援センター、保健所等での活動)をしている。 | ||

| ③コミュニケーション | 支援者、仲間に対し会話をしない。返事をしない。 | 支援者、仲間の問いかけに返事をする。会話をする。 | |

第2項 研究(仮説イメージ)

原因条件の整理(独立変数の説明)と結果条件の整理 (従属変数の説明)のイメージを整理すると、次のようになると考えられる。「アウトリートとしての訪問型生活訓練」は、入院者や在宅で引きこもり状態にある者に対し介入し、何らかの変化を与え、最終的には地域社会で生活するという一連の支援プログラムということができる。その一つの支援プロセスとして、下図に示すような支援フローが存在すると考えられる。

本研究では、前節でも示した通り、「結果条件の整理 (従属変数の説明)」を最終ゴールではなく、介入前と介入後でプラスの変化が生じたことと捉えていることから、上図を完全に実証するわけではない。ただし、「原因条件の整理(独立変数の説明)」は上図に示された内容を捉えるための変数設定をしていることから、上図の仮説に基づいたプラスの変化にかかわる原因を捉えることが出来ると考えられる。