第2章「計画書の活用」に関する地域移行推進員を対象としたフォーカスグループインタビュー

1 研究方法

本調査では、主に身体障害領域、知的障害領域、精神障害領域の施設・病院に勤務する推進員を調査対象とし、障害種別を越えた計画書活用に関する課題や必要な視点について検討した。

2 データの収集方法

収集法はフォーカスグループインタビューとし、半構成的面接法を用いた。調査技法は、才木1)、萱間2)の文献に基づく方法により実施した。

調査は、外部からの騒音等が影響されにくい会議室で行い、調査時間は、身体障害領域は115分、知的障害領域は110分、精神障害領域は108分であった。

役割としては、司会者1名、司会者補助1名、記録者2名で実施し、調査対象者からの了承を得て、ICレコーダーに発言内容を記録した。

3 調査内容

先行文献やWGにおいて協議された内容を踏まえ、①「計画書」について評価できる点、②「利用者の願いや夢」を把握するため、コミュニケーションを図るうえで工夫している点、③「計画書」について「こうなれば使いやすい」と考える点、④計画書」活用の普及啓発に向けての工夫する点を質問項目とした。

なお、「障害種別を越えた『計画書』の効果測定および妥当性」という研究目的等に鑑み、障害種別の特性や支援に関する質問項目は設けなかった。

4 分析方法

ICレコーダーに録音された内容を逐語録として起こした後、データを切片化し、質問項目に関する発言にラベル名をつけた。

次に、ラベルをカテゴリーに分類し、理論的比較を行った後、質問項目毎にカテゴリーの関連図を作成した。なお、カテゴリーの分類に関してはWGが中心に行ったが、助言者として、フォーカスグループインタビューを用いた研究経験のある大学教員に指導を依頼した。

5 調査対象

県内の知的、身体、精神の障害者施設、精神科病院の地域移行推進員から無作為抽出し、同意を得られた者とした。インフォーマントは表1のとおりである。

倫理的配慮として、県担当課から対象者及び対象者の所属長あてに、調査目的、方法、成果の公開方法、守秘義務に係る内容記載した文書による依頼を行い、調査当日に対象者から口頭で同意を得た。

表1-1 身体障害領域

| 所属機関 | 資格 | 性 別 |

年 齢 |

経験 年数 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 就労継続B型 | 相談支援専門員、サービス管理責任者 | 男 | 36 | 6 |

| 2 | 相談支援事業所 | 相談支援専門員 | 男 | 72 | 10 |

| 3 | 相談支援事業所 | 相談支援専門員 | 女 | 50 | 8 |

| 4 | 相談支援事業所 | 社会福祉士、介護支援専門員、相談支援専門員 | 男 | 52 | 29 |

表1-2 知的障害領域

| 所属機関 | 資格 | 性 別 |

年 齢 |

経験 年数 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 相談支援事業所 | 社会福祉士、相談支援専門員 | 男 | 29 | 5 |

| 2 | 相談支援事業所 | 社会福祉士、相談支援専門員、サービス管理責任 | 男 | 51 | 23 |

| 3 | 相談支援事業所 | 社会福祉士、相談支援専門員、サービス管理責任 | 男 | 51 | 29 |

| 4 | 相談支援事業所 | 相談支援専門員、サービス管理責任者 | 男 | 39 | 19 |

表1-3 精神障害領域

| 所属機関 | 資格 | 性 別 |

年 齢 |

経験 年数 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 相談支援事業所 | 精神保健福祉士、介護福祉士、相談支援専門員 | 男 | 32 | 8 |

| 2 | 相談支援事業所 | 相談支援専門員 | 男 | 40 | 7 |

| 3 | 相談支援事業所 | 社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員 | 女 | 59 | 16 |

| 4 | 精神科病院 | 社会福祉士、精神保健福祉士 | 男 | 26 | 5 |

※ 表1-1、1-2、1-3 共に対象者の基本属性は、平成20 年9 月1 日時点のもの。

6 結果

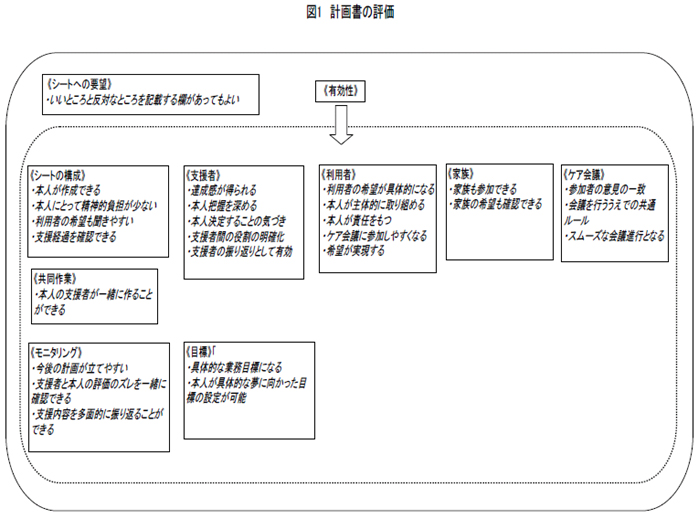

分析の結果、コーディングした概念を図1~図4 のとおり分類した。

インフォーマントの具体的な発言を例にあげながら、主たる各カテゴリーとそれぞれの概念について説明する。なお、()内にある♯は発言者の番号を示しており、どの発 言が同一の参加者によってなされたのかを示すために記載している。

(1) 計画書の評価

計画書の評価については、図1 のとおりに分類した。

① シートの構成

シートの構成として、「支援の振り返りができること」「具体的な業務目標となる」等の概念が抽出された。支援者は「利用者の『希望』『願い』に向けた支援を行うこと」が「具体的な支援目標」になるという認識を持つようになっている。

使う人によって使い方はいろいろあっていいと思うのです。最終的にはそれを使う利用者さんが、自分の希望するところに行ければいいだけの話なので、そのためのツールとして「私の希望するくらし」が標準例としてできたのであればそこに向かって、使いやすいというのもあるのでやっていきましょうというところです。(♯1)

昨日、話をさせてもらった方なのですが、そこで目標に挙げさせてもらった「僕、海に行きたいよ」なんて、ぽろっと最後に漏らして、シートに落としていいという、「希望めいたこと」とか、「したいこと」や「やりたいこと」というのが、すごい私にとっても印象に残ったところです。(♯2)

② 共同作業

利用者と一緒に作成するシートである概念が抽出された。利用者と支援者が「願いの実現」のために「共に歩む」という姿勢を持っている。

今までは、私たちが書いていたのですけれど、一緒に書けるっていうか、こうやって二人で書けるという、共同作業というようなところでやっていけるのだなあと。(♯3)

何て言ったらいいのですかね、難しいのですけど。その、利用者さんの評価と、支援者の評価っていうのが必ずしも一致するときだけじゃないですよね。こうなった時に、本人さんは「こう思った」、でも「こういうところもあったよね」とか本人と一緒に書いていけるところかな。(♯4)

③ 支援者

支援者として、「計画書作成による達成感」「支援者間の役割の明確化」等の概念が『抽出された。「利用者の願い」を計画書に反映させることにより、支援者の達成感や努力につながる。

「できない」って言ってしまえば簡単だけども、「できないことをできるようにやっていくためにどう支援していくか」ということを、今いろんな方法を使ってやっていくのが僕らの使命じゃないかなって思って頑張っているんですけれども。(♯5)

「とりあえず何をしたいのですか」という希望するご本人の聞き取りということでたぶん皆さん戸惑われました。「何を聞かれているんだろう」「しゃべっていいのかな、こんなこと」みたいなことです。「関係性ができているのか」「本当にこうでいいのかな」と戸惑いながらも、希望をBシートに落ちる希望が出されて、終わった後の感触として、これまでの個別支援計画の立案に意見を求められた時と比較し、「気持ちが良かった」というのがあります。聞き取りの場面設定とかで、割と積極性が見られたなぁと。利用者が「今度、いつやるの」とか振り返りなどがわかりました。(♯2)

④ 利用者

利用者の視点として考えた場合、「利用者の希望が具体的になる」「本人が主体的に取り組める」等の概念が抽出された。支援内容を具体化することで、利用者が積極的になることが示されている。

自分の希望はこれまでも語ってきたんですけども、じゃあ、周りの人で「何々どうする」と言ったとき、「仕事しなきゃいけない」「何々しなきゃいけない」ということで引いてしまっていたのですけど、具体化するとですね。ただ、一応こういうものがあるのでという中で、本人が結構、身を乗り出してくれた部分があるんでその点は良かったかなあ。(♯6)

本人と一緒に作っていって、今、現在の時点でどんな感じか、「『本当はこうなりたい』思っているのは、こういうところですね」ということを確認しながら進めていけるというのがいいシートだなと思います。(♯4)

⑤ 家族

家族の視点として考えた場合、「家族も参加できる」「家族の希望も確認できる」との概念が抽出された。これまでは、利用者本人の意向よりも、家族や支援する側の意向を優先してきたことが多い。まずは、利用者本人の意向をもとに、家族や支援者ができる支援を考える必要性が示されている。

その方と顔を合わせるのがケア会議の時ということで、その時、はじめて、その方の希望をそこで聞くみたいな、関係者からの情報だけでしたね。親御さんが当然ケア会議に一緒に入ってもらっていますので、親の考えがその場で本人とかなり乖離するのですね。初めて、親御さんが本人の意見を聞いたということがありました。そこで親御さん自身の考えが当然また別にあってですね。そこで、やり取りがあって。そういう意味ではね、本人にとって、初めて、正式に自分の気持ちを公の場で言えるというのがかなりメリットだと思いましたね。(♯7)

⑥ ケア会議

ケア会議の実施に際し、「参加者の意見が一致」「会議を行ううえでの共通ルール」等の概念が抽出された。計画書の活用は、ケア会議を行う際の共通ツールとなることが示されている。

「希望するくらし」というようなシートは良かったかなあと思っています。もしそれがなかったらば、多分ケア会議も開けなかったと思うし、今の人たちを集めてやれるということにもならなかったと思うので。(♯5)

ケア会議は何のためにケア会議するかということの、なんと言うか、ご本人にも家族にも「あなたのために、希望するこれから良い楽しい生活をするために会議を開くべしね」って言えるようになったということ。(♯8)

⑦ シートへの要望

シートへの要望としては、「本人のいいところと反対なところを記載する欄があってもよい」との概念が抽出された。Bシートの「今のくらし」について、「本人の現状」いわゆる「本人のいいところ」と反対の状態についても記載する部分となるが、支援者自身が記載方法について十分に理解していない現状にあった。

B シートで、私のいいところや得意なところと、その反対のところがあってもいいと思うのですよ。そこの気づきも必要かなっていう。(♯9)

(2) 利用者の夢や希望、コミュニケーションの工夫

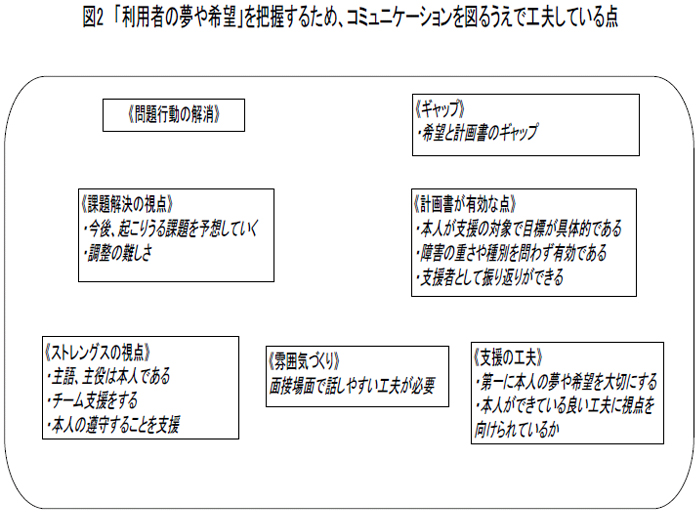

計画書の作成に際し、支援者が「利用者の夢や希望」を把握するためのコミュニケーションの工夫について、図2のとおりに分類した。

① 雰囲気づくり

「面接場面で話しやすい工夫が必要」との概念が抽出された。利用者の「願い」「希望」を聞きながら支援ができる反面、「願い」「希望」をどのように引き出すかということに苦慮している発言もあった。

聞き方というのは「希望するくらし」でガラッと変わって、本当にしたいことをストレートに聞けたと言うのが、大きなところですかね。(♯7)

面と向かい合って話してしまうと、なかなか、たとえば、「将来は一般就労したい」という話をしても、たとえばそれが長期入院している人であったら、なかなか、言い出しにくかったりすることも、「まず、退院だ」みたいなこともあるじゃないですか。なので、なかなかそういった場面で言いにくいところも、「本当は俺、働きたいんだ」みたいな、そういう話が、なかなか面接とかでは出てきにくかったり、聞き方も悪いんでしょうけど。(♯2)

② ストレンスグスの視点

「ストレングス」は、インタビュー全体で、数多く語られた言葉であり、その概念については「主役は本人である」等が抽出された。

いざご本人さんが参加してケア会議やってみたら、ストレングスモデルに着目しているというのもあって、本人さんも抵抗なくケア会議に入ってこれたということで、すごくいい計画がたてられたと思っています。(♯2)

具体的に言えば、「本人はできる、やれるというか、わかる」と言うか、そう言った意味で、「本人ができない」ということの確認にもなったし。本人の言葉と気持ちで記入しているものなので、本人が自分で決め、本人が言っていたスキルアップとか、自分自身で考えたことを、自分のところで確認できることがすごく有効なのかな。(♯7)

③ 支援の工夫

前述の「ストレングスの視点」に類似するが、まずは、「本人の夢や希望を大切にする」「本人ができている良い工夫に視点を向けられているか」等の概念が抽出された。

やっぱりお茶のみというか、フラッと通所の施設の帰りに寄って語ったのが、本人たちの中でいろんな話をして、そして最終的な彼の究極の目標っていうのが、ネクタイを締めてステージに上がって自分がシンポジストの形で喋るとか、そういうふうなところが夢というかですね。(♯6)

ただ僕らとしてはどうしても本人の希望を添ってやりたいと、それを近づけるためのコーディネートというか、それが一番大切だったなあというふうに。アパートに1 時間でも入っただけで自分の希望は達成されたと。「あとは、もうどうでもいい」と思っているのじゃないかなあというので、「アパートに入った」だけで一つの希望が達成される。(♯5)

④ 課題解決の視点

「今後、起こりうる課題を予測していく」「希望と計画書とのギャップ」「問題行動の解消」等の概念が抽出された。「できない」ということから始まる支援ではなく、まずは、「できていること」を伸ばす支援を行う必要性が述べられていた。

たとえば「お金使いすぎてどうしようもない」という状況の中で、節約のために、外食も一切せずに、「ヘルパーさんの作ってくれたものだけを食べて、何とかやっている」と言ったりするのです。でも、実際はその人は外に行って、ご飯を食べてきて、3人前、4人前とか食べてるような方で、「外に行って、安いところとか、美味しいところとか、探すのが上手いじゃない」という風に話をしたりするんですよね。そうなってくると、話がもっともっとこう、出てくるのではないかなあという気がします。(♯4)

最初シートを見てこれは「精神用のシートなのかな」と言葉がね。精神系だし。知的の世界にすれば特にかかわりのないものだとか、いろいろと、話を聞く中で、施設の担当者は、施設というのは希望というのをどちらかというと奪ってきたというか、要するにいろいろな希望を、その施設の枠に押し込めてきたという経緯の中で、「今、一番の希望と聞かれても困るよな」という話があって、その希望を言えるだけの支援をしていないというのを今突きつけられているのかなということですよね。ですから、その体験の幅も狭められてきて、だからその方の言う希望というのが、本来、言えるのかという希望という言葉で収められることを捉えていいのかと。その辺りが、少しは納得できますし、日常的な対話と計画書にはギャップがあって、「希望するくらし」の部分では、そのまま反映されるのでギャップは狭まれたかな。(♯7)

(3) こうなれば使いやすい点

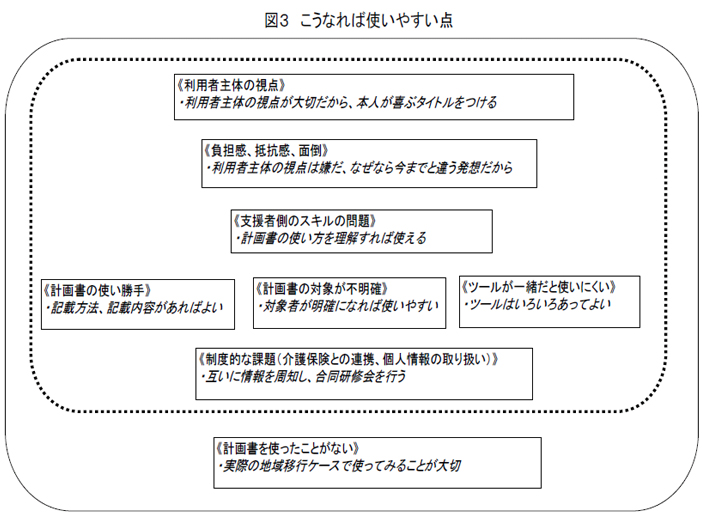

計画書の作成に際し、改善点等について、図3のとおりに分類した。インフォーマントの発言において、計画書の改善点や修正点は出されず、支援者側の視点や記載に係る研修等、具体的な啓発普及に係る意見のみであった。

① 利用者主体の視点

本計画書の理念である「利用者主体の視点が大切だから、本人の喜ぶタイトルをつける」という概念が抽出された。利用者の「やる気」や「主体性」を生かすという意見が多かった。

サブタイトルを利用者さんに買ってもらえるサブタイトルを、施設が見て魅力的な商品であったり様式であったりする。一番は利用者さんが、感じてもらって目の当たりにしてもらうことがいいのではないのかな。(♯10)

② 負担感、抵抗感、面倒

利用者の「願い」「希望」に添った支援への抵抗感、「計画書を記載の負担」等の概念が抽出された。反面、利用者を理解するためには、必要な作業であることから、「量が多い」、「量が少ない」という問題ではないと述べる意見もあった。

まったく視点が違うので、やりづらい。今までの流れと、やっぱり変わるじゃないですか。すごくやりづらいのだけど、これはこれで理解しているつもりでしたので、時間がかかるんですよ。慣れないっていうのもある。言葉を選ばなければいけないのと、こちらのイメージが、逆になるわけなので、何を連想させるか、いろいろ、時間がかかる。(♯9)

このシートは視点が全く逆だという視点を私たちは持って訪問しているので、それを全て受け入れるという形で作っていく。だから、今までのプランニングみたいなところとはまた逆の発想だなっていう。最初からシートにのっとってやろうと思うと絶対無理で、チャンスとかこれだっていう時がちょっと自分にはあって、全面的に「これを使って下さい」と言われるのに対しても、私も一概にはちょっとそういう時期が・・・。(♯8)

シートは以前から示したものがいろいろあって、その当時から周りの人は「面倒くさい」と言っていたのだと思いますけど、シートそのものよりは会議自体が開けるかどうか、誰が召集するのかそのようなことがありましたね。(♯6)

面倒。面倒もありますね、やっぱり、面倒も大きな理由になりますし、その面倒に見合う効果が得られるのかと初めて作る。量が多い、シートの。みんなが思っているんだけど、書く量が多くて大変だって。(♯9)

シート自体の量は、確かに、いっぱい書いていったら量は多かった。まあ、自分が対象者を理解するためには書かなければいけない情報なので、それでいいと思っています。3障害を網羅するためのシートになっているので、項目も多くなっちゃいますよね。そこは、関係するところだけ書いていけばいいんだけど、身体の方も知的の方もこう全部が書き込めるようになっているので、やむを得ないだろうなって思っていました。(♯11)

③ 支援者のスキルの問題

計画書作成に際し、「支援者が活用について理解すること」の概念が抽出された。支援者自身が、計画書の活用方法について充分に理解していない。

出て時間がたっていないというのもあって、なかなか使い勝手がわからないという方が多いので、地道にやっていく。当てはまりそうなケースの方であればどんどん使っていって、その中で実際に使ってもらうのもいいのかなと思ったりします。(♯3)

④ 計画書の使い勝手

「具体的な記載方法、記載内容がわかれば使いやすい」との概念が抽出された。各施設等から、県主催の研修等を受講する者は少なく、記載要領に記載例を掲載することで解決できるとのことであった。

後は、実際に「施設から研修に出てきて」というのは難しい。出て来られない人もいるので、「行って、やって見せて」そこの施設の事例を行ってやって見せるとか。(♯2)

⑤ 計画書の対象が不明確

「対象者が明確になれば使いやすい」という概念が抽出された。ケアマネジメントの対象者は、「地域生活において、複数のサービス(2 つ以上)を総合的かつ継続的に利用する方々」であり、「複雑で重複した問題や障がいを長期にわたって抱える方々」となる。しかしながら、支援者自身が、「ケアマネジメント」に関する知識について充分に 理解していない。

このシートに、僕なりに思うのは、急ぎの人に全然使えない。ただ、ある程度落ち着いて、長期目標を持っているような方にはいいと思うのだけれども、急いでいる人には、このシート落とし込んで対応が難しい、使えないのではないかというのが気持ち的にある。(♯9)

⑥ ツールが一種類だと使いにくい

「ツールはいろいろあってよい」という概念が抽出された。計画書は、あくまでも「一例として県が標準例を示したもの」という主旨が十分に行き渡っていない。また、活用の主旨については記載要領に示しているが、支援者が充分に目を通していない現状であった。

「誰に使わせたくてできたものかな」というあたりはどうなのですかね。基本的に携わる人皆にこれを基にということなのでしょうか。それともこれが一本あって、いろいろな支援を組んでいったときに、それぞれの事業毎に当然つくるわけなのですけれども、それを「私の希望するくらし」の中にどう組み込んでいくかというあたりの、手続きみたいなところが、かなり混乱していると思います。今度、その圏域のサビ管の合宿研修というのを計画しているのですけれども、そこで、「この使い方を少し話し合いましょう」とで企画しているのですけれども、そこでどんなことが出てくるかは、私も未知数なのですが。(♯7)

⑦ 制度的な問題

「相互に情報周知」「研修会の開催」の概念が抽出された。

医療職とか、教育関係とかあるいは労働関係とか、そういった圏域、職域をまたいだ研修会を開催、研修会や情報交換会ような機会を自立支援協議会という場を借りてちょっとチームで集まって活動する。(♯8)

研修の部分ですね、まあ、研修。共通の理解をしないところで共通の土台に立てない。一番、研修に来てもらうのが確かにいいのでしょうが、みんながみんな研修するわけでもないし、市町村職員は全部異動していく。(♯9)

⑧ 計画書を使ったことがない

「実際の地域移行ケースで使ってみることが大切」という概念が抽出された。支援者自身、今回の調査に合わせて2 事例を作成した経験のみである。そのことから、「使いこなすこと」が必要なことは理解しているが、「気分的に乗らない」「作成する自信がない」ことが障害になっていることが明らかになった。

まず、使いこなすのがたぶん大事だろうなと思うのだけれども、使いこなすまでに私たちがそれをやらなきゃいけないっていうのがあって、そこがね、気分的に、「まだ乗らないっていう」ところがある。(♯9)

使いこなしたら素晴らしいものになるんじゃないかなあ。それこそ、応援する人たちも1 枚のシートの中に入るわけだから。まだ自分に自信が無いから出せないだけで、自信があればみんなに渡しているのではないかな。作る側に自信が無いっていうか、僕自身、まだ出せていないのではないかな。(♯5)

成功事例を持つ事、やってみて効果を知る事が一番近道だと思うんですけれども、本当にかなり発想を変えないと実用としては使われないと。(♯2)

(4) 計画書活用の普及啓発に向けて工夫している点

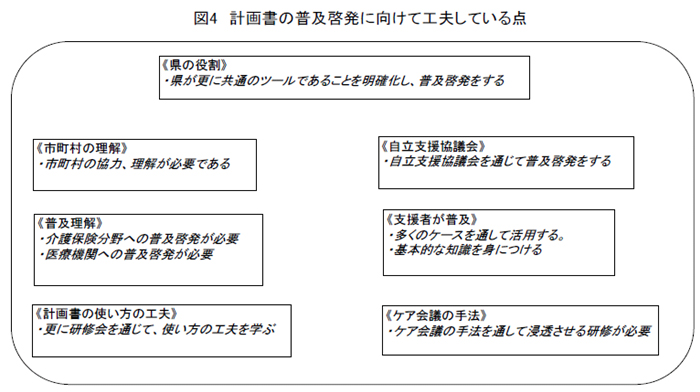

計画書の活用に際し、普及啓発に向けて工夫している点について、図4のとおりに分類した。「行政機関」と「支援者」が行うことに大別された。

① 県の役割

「県が更に共通のツールであることを明確化し普及啓発をする」という概念が抽出された。自立支援協議会等で関係者が参集した際に計画書が県共通のツールであること、また、計画書の入手方法や活用の工夫について、関係者が理解できるような周知の工夫が県として必要との指摘があった。

集まったときに共通でこれをわかっていることが一つだと思うのです。(♯4)

県のホームページからダウンロードできるのはワードファイルでダウンロードできるじゃないですか。ただ、私は、ワードはあまり使い勝手がよくないので、エクセルに落とそうかってエクセルに落としたりとかですね、もうちょっと書きたいときにシートを増やして自分でつけ加えたりとかですね、いろいろやり繰りしている。だから、使う人によって使い方はいろいろあっていいと思う。(♯1)

② 市町村の役割

相談窓口である「市町村の協力・理解が必要であること」の概念が抽出された。まずは、市町村担当者が計画書の必要性を把握し、支援者と市町村の連携の重要性も指摘されている。

市町村が納得しないとこれは使えない。いずれケア会議で、「こんなわけのわかんないもの使うよりも今までやっていたのを出して」と言われたら、これ全く使えない。だから、まず、市町村を理解させないと、このシート自体は、まったく意味を成さないシートになる。市町村の活動と支援者が結びついていないということ。(♯9)

③ 自立支援協議会

地域の相談支援の核となる「地域自立支援協議会を通じて普及啓発をする」ことの概念が抽出された。

多少時代も変わって、今、声かけによって会議も開けるようになって、自立支援協議会もできたと。それでもまだ支援会議をしっかりと開ける状況にはなっていないですね。雰囲気としてはそういう形ができればいいなというところで。(♯6)

市町村だと、地域によって違うと思うのですけど、多分、協議会が一番いいんじゃないかな。(♯9)

④ 普及理解

「介護保険分野への普及啓発の活動が必要」「医療機関への普及啓発の活動が必要」との概念が抽出された。障害保健福祉と連携することが多い、「介護保険」「医療」関係機関(者)への理解を図る必要性が明らかになった。

介護保険のケアマネさんにもホームヘルパーさんにも共通したテーブルに座れるようになればすごく役に立っていくかなというふうに考えております。(♯8)

介護保険に引き継ぐには、介護保険のケアマネージャーが使っているプランというかアセスメントのシートに落とし込んでやらないと、引き継ぎ資料として渡せない。(♯9)

早く、病院の方に早く浸透してほしい。主治医の先生との関係であるとか、治療方針であるとか、そういったところを密に、本当にやっていかなければ、「外の方ではこうして」「病院の方ではこうして」という方針というか、こちら側の計画と、病院の治療の方針が食い違って進んでいった場合には、非常に、本人への負担が、多くなってくるのではないかという心配もあります。(♯3)

⑤ 支援者が普及

「支援者が多くのケースを通して活用する」との概念が抽出された。インフォーマントが使用してみて、「使ってみてよかった」と感じていた。反面、「これまでのシートとかなり違う」ということによる難しさを感じる意見もあった。

「難しいなぁ」とすごく感じるのです。これまでやってきたものと、今のシートというかなり違う。一応ご本人のためという方向性は一緒なのかもしれないですけれど、ここに、「私の希望する暮らし」になるにはかなりの努力が必要なのかな。私もハードルは感じましたし、やってみた後の感想はまったく違うのですけれど、よかったなぁと思います。取り掛かるまでは、道のりは長いのかな。(♯2)

スキルアップしてもらって、自身の生活の計画とか、立てられるようになれる人もいるのではと思います。あのシートを活用し、自身の生活に活用できるようにするアイテムとして、支援員が目標を持って、活用できるシートかな。この個別支援計画っていうのはすごいなと僕は思いますね。希望っていうのは比較じゃなくてその人の個別の希望だと思うので、やはり個別支援計画っていうのは大切なのだと。(♯5)

⑥ 支援者

「基本的な知識を身につける」という概念が抽出された。相談支援従事者初任者、現任者研修、サービス管理責任者研修会等を受講しているにも関わらず、基本的な知識や技術が身についていないことがある。また、施設等に勤務する職員の資格、経験、支援技術の幅が大きい現状を解消するため、各施設において模索している現状にあった。

業界の全体の資質というか、福祉が今ここに来て、専門職といわれつつ、専門性がほとんど保障されていない。いろいろ研修会とか、いろんな研修会に出ている職員が何処にもいると思うのですが、話は聞いてきても、実践できる人は半分もいない。三分の一もいないかもしれない。(♯12)

Q&Aにもありましたが、「ニーズって何なの」というあたりの説明がどこかで丁寧にしないと、その「私の希望するくらし」と言う名前で、デマンドという頭で混乱している人たちが結構いるのですよね。そういうデマンドをきちんと整理するかというのは、かなり大きなテーマだと思いもあって、そのことさえすっきりできれば、これはもっといい形で、使えそうな気はしている。施設自体は、ちょっといま過度期なのかな。そして施設自体も「利用者主体」の支援にシフトする必要があるかも。(♯7)

⑦ 計画書の使い方

「更に研修会を通じて、使い方について周知する工夫が必要」という概念が抽出された。従来の障害者自立支援法に基づく相談支援従事者初任者、現任者研修、サービス管理責任者研修会の他に、障害保健福祉圏域や地域自立支援協議会単位の研修会、施設へ出向いての研修会の実施、併せて、圏域毎に計画書に関する指導を行うアドバイザーの配置についての意見があった。

まだ、私も教えられる位の力を持っていないので、研修に行きながらという言う感じで話をしていたのですけれども、行ける人も決まっているし、難しいと思ったんですが、やっぱり施設に出て来てもらって、施設の中で研修として集中してやるというのが手をつけやすいかなと思っていました。(♯10)

盛岡まで来るのも、結構距離があるので、やっぱり限られた人しか、まだ、その研修を受けていないということがありまして、正直普及はしていません。来月、圏域でもやる予定なのですけれども、研修会で、実際に作ってみるという、その研修会を通して普及していけばいいかなとは思っています。(♯11)

推進員が窓口になって、そういう問い合わせとかには答えるようにはしているので、それを継続していければいいのかな。(♯3)

圏域の研修的なシステムということを、きちんとするということだと思うんですけれどもアドバイザーを圏域の業務ときちっと位置づけてもらって。(♯7)

⑧ ケア会議

「ケア会議の手法を通して浸透させる研修が必要」との概念が抽出された。

本研究において、「障害者自立支援法に基づく研修の見直し」を併せて検証しているところである。今年度については、受講者への「計画書」の理解や普及啓発を目的に、演習はケアマネジメントの「ストレングスモデル」による手法を用いているところであり、そのケア会議の手法を施設や地域へ更に浸透させる必要性を指摘する意見があった。

ケア会議の数は、そのストレングスモデルでやるというのはある程度、関係者の間では浸透してきているのですが、このシートのところまで、まだいってなくて、「シートはあるよね」という程度で、もし皆さんが、いろんな使ってみて、もっと早く皆さんに「大体、こういうものだよ」ということを伝えて、話し合えていけたらいいなと思っています。(♯3)

7 考察

本調査は、身体障害領域、知的障害領域、精神障害領域の施設等に勤務する推進員を調査対象にグループインタビューを行い、計画書活用に関する課題や必要な視点について検証し、以下のとおりまとめた。

(1)利用者主体の支援

計画書の理念は「利用者主体の支援」が貫かれていることである。計画書は、利用者自身が希望する地域で、自分らしく生活することを応援するための利用者と支援者が共に歩むための共通のツールとなる。

あるインフォーマントは「施設の担当者は、希望をどちらかというと奪ってきたというか、施設の枠に押し込めてきたという経緯の中で、希望と聞かれても困るよなという話があって、その希望を言えるだけの支援をしていないことを今、突きつけられているのかな」と発言している。「利用者主体」の支援の必要性を頭で理解していても、実際は、サービスという枠組みに利用者を当てはめていく支援を行っているという現状を示唆している。半面、他のインフォーマントは「『できない』と言ってしまえば簡単だけども、『できないことをできるようにやっていくためにどう支援していくか』をいろいろな方法を使ってやっていくのが僕らの使命じゃないかと思い頑張っている」と発言している。

これらのことから、まずは、支援者が利用者の「願い」に耳を傾け、その「願い」の実現のために関係機関と連携しながら、真剣に取り組む姿勢が必要とされる。

(2)支援者の姿勢

今回のインフォーマントは、各地域自立支援協議会から委嘱された推進員である。しかしながら、発言内容から鑑みると「シートの記載量が多い」「記載が面倒」「面倒に見合う効果が得られるか」等、計画書作成に係る負担や抵抗感を訴える意見があった。

その背景として、①「ストレングス視点」の必要性、②支援者自身の資質の向上の2点が考えられる。

① 「ストレングス視点」の必要性

「ストレングス(strength)」とは、「利用者の潜在能力、長所など本来持っている『強い部分」』」3)を意味する。具体的には、能力・発達・成長・知恵・行動力・可能性・長所・持ち味・潜在能力・才能・知識などを「ストレングス」とし、利用者がそれらの変化の可能性をもつ主体的な生活者と捉えるものである。

従来の支援は、例をあげると、「早起きできないと退院できない」等、利用者の欠点や短所を修正する支援が多く、ストレングス視点による支援と相反するものである。

前述したとおり、計画書の理念は「利用者主体の支援」を行うことであり、支援目標として、「利用者の願い」を実現することである。利用者のストレングスに着目することは、利用者の問題解決力、適応能力、生活の質や自主性を高める支援につながることを、支援者自身が理解し、実際の支援に結びつける姿勢が求められる。

② 支援者自身の資質の向上

インフォーマントの発言から、計画書作成に際し、支援者に必要なスキルとして「知識」と「援助技術」が求められている。

「知識」という視点からは、「相談支援従事者初任者研修会等を受講しているにも関わらず、基本的な知識が身についていないこと」が指摘されている。また、インフォーマント自身が「ケアマネジメント」に関する理解が不十分と推測される発言があった。併せて、計画書の活用に際し、記載要領において「Q&Aの充実」及び「記載例を盛り込む」等の具体的な意見もあった。そのことから、活用する支援者が円滑に活用できるよう記載要領の見直しを行う必要がある。

「援助技術」という視点からは、ケアマネジメントは援助技法の1 つ(間接援助技術)で、どんなに素晴らしいプランを作成したとしても、担当する支援者の技量(直接援助技術)が低ければ、支援の進捗が伴わない現実もある。

インフォーマントの発言においても、「利用者の希望を引き出すことの難しさ」との意見があり、利用者の「ニーズ」を引き出し、即した支援を行うための技量が不足していることがいえる。つまり、支援者には、直接援助技術と間接援助技術の双方について、研修受講等により知識と技術を自己研鑽していく姿勢が求められよう。

(3)啓発普及の推進

インフォーマントの発言において、計画書の活用について、県として、研修会等で説明を重ねているが、施設や病院全体への浸透は不十分なところが大きい。研修については、可能な限り、圏域、地域自立支援協議会単位、また施設に出向いて実施してほしいとの意見があった。施設等において、研修受講できるのは一部の職員であり、計画書の理念や活用について普及させる仕組みづくりとして、地域の支援者が、身近な地域で研修受講できる機会を増やす必要がある。

また、医療や介護分野への周知についても、併せて行う必要があるという意見があった。そのことから、県や自立支援協議会においては、障害保健福祉関係者以外にも研修受講を促す必要がある。併せて、地域のケア会議等において、支援者同士が計画書の活用方法を通じて、情報交換や連携を図る必要があろう。

8 まとめ

本調査では、主に身体障害領域、知的障害領域、精神障害領域の施設・病院に勤務する推進員を調査対象とし、障害種別を越えた計画書活用に関する課題や必要な視点について焦点をあて検討を行った。

以上のことから、計画書の活用に際しては、①利用者主体の支援、②支援者の資質の向上、③啓発普及の推進が明らかになった。

1)才木グレイグヒル滋子.質的研究方法ゼミナール増補版.才木グレイグヒル滋子,

編.インタビューによるデータ収集.東京:医学書院,2008;21-46.

2)萱間真美.質的研究実践ノート.東京:医学書院,2007;17-49.

3)杉本敏夫編著.ケアマネジメント用語辞典.東京:ミネルヴァ書房,2005;275-276.