第3章 「計画書の有効性及び妥当性」に関する利用者を対象としたアンケート調査

1 研究方法

「計画書」の効果測定および妥当性について検証を行うため、自記式質問表により、「計画書」の評価指標を点数化し、支援前後の満足度について効果検討を行った。

調査実施に際し、調査実施の概ね2ヶ月前に、県が主催する推進員を対象とした意見交換会において、調査の主旨、留意事項について説明を行った。

調査は2 回実施し、第1回目の調査は支援開始時、第2 回目の調査は支援から概ね3ヶ月後と定め、対象者に調査票への記載を依頼した。第1回調査は平成20 年9 月16日~9 月30 日、第2回調査は平成20 年12 月10 日~平成21 年1 月29 日に実施した。

2 データの収集方法

推進員から、調査対象者に「調査票」と「岩手県障がい保健福祉課」が宛先となっている封筒を手渡し、記載した調査票を封筒に入れて返送してもらった。身体的事情等により、対象者が直接記載することが困難な場合は、推進員による聞き取りも可能としたが、誘導するような質問等は控えるよう指示した。

3 調査内容

計画書の評価指標に該当する、①満足度4)(今の気分はどんな感じ)、②達成度(夢にどこまで近づいたかな)については、支援前後の共通項目とした。

支援後の調査については、先行調査や特別アドバイザーからの指導を受け、利用者満足度評価5)(Client Satisfaction Questionnaire:以下「CSQ-8」)を加え、計画書の評価指標と比較検討できるようにした。

4 分析方法

調査票に記載された項目をエクセル表に取り込み、単純集計した。

5 調査対象

平成20 年9 月1 日現在、各地域移行推進員が支援を行っている障害者のうち2 名をとし、各自立支援協議会等において、ケア会議を実施する順位が高い者を対象とした。

倫理的配慮として、担当する地域移行推進員から調査目的、方法、成果の公開方法、守秘義務に係る内容等を説明し、調査票の記入をもって協力の同意を得たものとした。

6 結果

(1) 地域移行推進員の基本属性

表1に地域移行推進員属性を示す。回収されたアンケートは41。有効回答数は35(有効回率85.4%)。男性21 人(60.0%)、女性14 人(40,0%)。平均年齢は40,9 歳、経験年数は8.4 年であった。回答者の障害領域(重複回答あり)では、身体障害7 人(17.5%)、知的障害19 人(47.5%)、精神障害14 人(25.0%)であった。国家資格(重複回答あり)は、社会福祉士15 人(31.9%)、介護福祉士5 人(10.6%)、精神保健福祉士12人(25.6%)、なし15 人(31.9%)であった。障害者支援資格(重複回答あり)は、サービス管理責任者13 人(30.2%)、相談支援専門員24 人(55.8%)、なし6 人(14.0%)であった。

表1 地域移行推進員の基本属性

〔人(%)〕

| 有効回答 | 35(回答率85.4%) | |

| 性別 | 男性 | 21(60.0) |

| 女性 | 14(40.0) | |

| 平均年齢 | 40.9歳 | |

| 経験年数 | 8.4年 | |

| 障害領域 (重複回答あり) |

身体障害 | 7(17.5) |

| 知的障害 | 19(47.5) | |

| 精神障害 | 14(35.0) | |

| 国家資格 (重複回答あり) |

社会福祉士 | 15(31.9) |

| 介護福祉士 | 5(10.6) | |

| 精神保健福祉士 | 12(25.6) | |

| なし | 15(31.9) | |

| 障害者支援の資格 (重複回答あり) |

サービス管理責任者 | 13(30.2) |

| 相談支援専門員 | 24(55.8) | |

| なし | 6(14.0) | |

(2) 調査対象者

① 基本属性

表2 に調査対象者の基本属性を示す。回収されたアンケートは82。うち有効回答数は57(有効回答率69.5%)。男性35 人(61.4%)、女性22 人(38.6%)。平均年齢は40.5歳であった。障害種別(重複回答あり)では、身体障害5 人(8.7%)、知的障害28 人(49.1%)、精神障害17 人(29.9%)、重複障害7 人(12.3%)であった。病名は統合失調症19 名(39.6%)、てんかん3 名(6.3%)、その他12 名(25.0%)、なし14 名(29.1%)であった。利用施設(重複回答あり)では、就労継続11 人(20.0%)、就労移行7 人(12.7%)、生活介護2 名(1.6%)、自立訓練5 人(9.1%)、共同生活援助3 人(5.5%)、共同生活介護2 人(3.6%)、居宅介護1 人(2.1%)、地域活動支援センター6 人(10.9%)、精神科病院6 人(10.9%)、旧法施設(通所)2 人(1.6%)、旧法施設2 人(1.6%)、なし8 人(14.4%)であった。

療育手帳は、A3 人(10.0%)、B27 人(90.0%)、身体障害者手帳は、1 種1 級5 人(50.0%)、1 種2 級1 人(10.0%)、1 種3 級1 人(10.0%)、2 種3 級2 人(20.0%)、2 種4 級1人(10.0%)、精神障害者保健福祉手帳は、1 級12 人(66.7%)、2 級5 人(27.8%)、3級1 人(5.5%)であった。障害者年金受給は、1 級21 人(44.8%)、2 級22 人(51.2%)であった。障害程度区分では、区分1は7 人(25.9%)、区分2 は9 人(33,3%)、区分3 は6 人(22.2%)、区分4 は5 人(18.6%)であった。ケアマネジメント利用では、あり8 人(31.6%)、なし39 人(68.4%)、ケア会議参加では、あり20 人(35.1%)、なし37人(64.9%)であった。

表2 調査対象者の基本属性

〔人(%)〕

| 有効回答 | 57(回答率69.5%) | |

| 性別 | 男性 | 35(61.4) |

| 女性 | 22(38.6) | |

| 平均年齢 | 40.5歳 | |

| 障害種別 (重複回答あり) |

身体障害 | 5(8.7) |

| 知的障害 | 28(49.1) | |

| 精神障害 | 17(29.9) | |

| 重複障害 | 7(12.3) | |

| 病名 (重複回答あり) |

統合失調症 | 19(39.6) |

| てんかん | 3(6.3) | |

| その他 | 12(25.0) | |

| なし | 14(29.1) | |

| 利用施設 (重複回答あり) |

就労継続 | 11(20.0) |

| 就労移行 | 7(12.7) | |

| 生活介護 | 2(3.6) | |

| 自立訓練 | 5(9.1) | |

| 共同生活援助 | 3(5.5) | |

| 共同生活介護 | 2(3.6) | |

| 居宅介護 | 1(2.1) | |

| 地域活動支援センター | 6(10.9) | |

| 精神科病院 | 6(10.9) | |

| 旧法施設(通所) | 2(3.6) | |

| 旧法施設(入所) | 2(3.6) | |

| なし | 8(14.4) | |

| 療育手帳 | A | 3(10.0) |

| B | 27(90.0) | |

| 身体障害者手帳 | 1種1級 | 5(50.0) |

| 1種2級 | 1(10.0) | |

| 1種3級 | 1(10.0) | |

| 2種3級 | 2(20.0) | |

| 2種4級 | 1(10.0) | |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 12(66.7) |

| 2級 | 5(27.8) | |

| 3級 | 1(5.5) | |

| 障害者年金 | 1級 | 21(48.8) |

| 2級 | 22(51.2) | |

| 障害程度区分 | 区分1 | 7(25.9) |

| 区分2 | 9(33.3) | |

| 区分3 | 6(22.2) | |

| 区分4 | 5(18.6) | |

| 区分5 | 0 | |

| 区分6 | 0 | |

| ケアマネジメント利用 | あり | 18(31.6) |

| なし | 39(68.4) | |

| ケア会議参加 | あり | 20(35.1) |

| なし | 37(64.9) | |

② 目標達成度

計画書の評価指標に該当する目標達成度(夢にどこまで近づいたかな)については、支援前後の共通項目とした。支援開始前に立てた目標を達成できた場合100 として、支援前後の達成度について尋ねたところ、支援開始前は平均で29.1%、支援後は平均で48.8%であった。

表3 目標に対する達成度

〔人(%)〕

| 支援 | 達成度 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ~10 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 平均 | |

| 前 | 16(28.0) | 5(8.8) | 9(15.9) | 5(8.8) | 19(33.2) | 1(1.8) | 0 | 2(3.5) | 0 | 0 | 29,1% |

| 後 | 4(6.9) | 6(10.5) | 6(10.5) | 1(1.8) | 19(33.2) | 7(12.3) | 3(5.3) | 8(14.2) | 2(3.5) | 1(1.8) | 48,8% |

③ 支援に対する満足度

(ア)計画書の評価指標

計画書の評価指標に該当する満足度(今の気分はどんな感じ)については、支援前後の共通項目とした。支援に関する満足度を「1非常に不満」、「2 不満」、「3 やや不満」、「4 どちらでもない」、「5 だいたい満足」、「6 満足」、「7 大変満足」の7 段階で評価してもらった。支援前後の満足度について尋ねたところ、支援開始前は平均で4.0 点、支援後は平均で5.0 点であった。

表4 支援満足度

〔人(%)〕

| 支援 | 達成度 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 非常に不満 | 2 不満 | 3 やや不満 | 4 どちらでもない | 5 だいたい満足 | 6 満足 | 7 大変満足 | 平均 | |

| 前 | 6(10.5) | 6(10.5) | 5(8.7) | 19(33.2) | 8(14.2) | 11(19.4) | 2(3.5) | 4.0 |

| 後 | 0 | 0 | 3(5.3) | 16(28.0) | 22(38.6) | 11(19.4) | 5(8.7) | 5.0 |

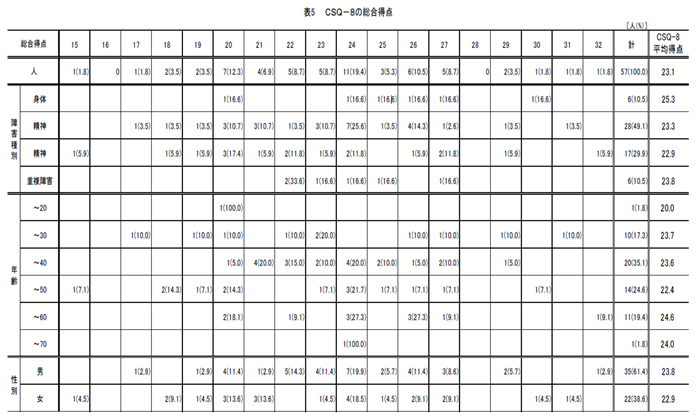

(イ)利用者満足度評価(Client Satisfaction Questionnaire:CSQ-8)

計画書の評価指標の他に加えて支援の満足度について、支援後にCSQ-8 による8 項目を、それぞれ「1 よくない」、「2 よい」、「3 まあまあよい」、「4 とてもよい」の4段階で評価をしてもらった。

全体平均点は23.1 点、障害種別では、身体障害25.3 点、知的障害23.3 点、精神障害22.9 点、重複障害23.8 点であった。年齢別では、20 歳までは20.0 点、21 歳~30 歳23.7点、31 歳~40 歳23.6 点、41 歳~50 歳22.4 点、51 歳~60 歳24.6 点、61 歳~70 歳24.0点であった。性別では、男性23.8 点、女性22.9 点であった。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

7 考察

計画書は、ケアマネジメントの「ストレングスモデル」の考え方に基づき作成されたものであり、一連の支援内容について、利用者自身が評価する仕組みが重要視されている。

Wing6)によれば、評価の目的は、①精神的及び身体的障害の種類と程度を明らかにする、②発達しうる潜在的能力を発見する、③短期及び長期の目標を明確に定め、④それをもとに適切な専門的なサービスの援助と場所を決める、⑤進歩を定期的にモニターしてリハビリテーションプログラムを必要に応じて修正することとある。

また角谷7)は、リハビリテーションの実践場面においては、対象者のニーズを把握し、対象者の持つ資質や環境の力を育むようなプログラムをプランし、それを実施しつつ有効に機能しているかどうかチェックし、終了時にはプログラムにより、どのようなアウトカムがもたらされていたのかを確認するという、「当たり前の個別のケアが、実施者と対象者との間で常に行われていること」の重要性を述べている。

今回、各推進員が計画書を用い、利用者の「願い」や「希望」の実現のための「ケアマネジメントの技法」を用いた支援を行い、利用者からの評価を受けた。言い換えれば、支援者と利用者が共に支援計画を作成し、利用者の抱える問題ばかりではなく、「長所」や「強み」を生かした支援を行い、利用者からの評価を受けたことは、Wingや角谷が述べる一連の支援プログラムを実践したことになる。

その結果、計画書の評価指標である「目標達成度」は、支援前29.1%から48.8%に上昇し、「支援満足度」についても、支援前平均4.0 点から支援後5.0 点と上昇している。また、CSQ-8 による満足度評価については、全体平均点23.1 点であった。伊藤5)らのCSQ-8 の信頼性・妥当性についての調査によると、総合得点の平均は22.3 点であった。

以上のことから、計画書の活用に基づく支援を行うことによる効果及び妥当性に関する有効性について明らかになったと言える。

8 本研究の限界と課題

今回の調査については、各推進員による、支援開始後3 ヶ月後の目標達成度及び支援満足度に関する調査を行ったものである。

今後、県内において、更なる計画書の活用や利用者の支援満足度の向上のため、推進員以外の支援者による支援内容についても評価を行うことを課題とし、今後の検証の対象に加えたい。

9 まとめ

「計画書」の効果測定および妥当性について検証を行うため、自記式質問表により、「計画書」の評価指標を点数化し、支援前後の満足度について効果検討を行ったところ、「目標達成度」及び「支援満足度」がいずれも上昇した。また、支援満足度については、先行研究5)による調査結果と一致した。

以上のことから、計画書の活用に基づく支援の効果及び妥当性に関する有効性が明らかになった。

4)角谷慶子.精神障害者におけるQOL測定の試み:生活満足度スケールの開発.京 都府立医科大学雑誌1995;104:1413-1424.

5)伊藤弘人,小澤恵美.サービス満足度の評価.精神障害とリハビリテーション2001;

5(10):128-132.

6)Wing.J.k.and Morris,B.精神科リハビリテーション.東京:岩崎学術出版社,1989

7)角谷慶子.リハビリテーション実践場面における統合失調症の社会機能.精神科治療学2003;18(10):165-1171.

8)D.L.Kirkpatrick and J.D Kirkpatrick.Evaluating.Training Program:The four levels(3rd edition)2006;21-26.

9)八幡紕芦史.〔図解〕会議の技術.東京:PHP研究所,2004;198-199.