Ⅰ 「私の希望するくらし」とは

1 目的

「私の希望するくらし」は、障がいを抱える方(以下「本人」という)が、その人が希望する地域で、その人らしく生活することを応援するための「個別支援計画書」です。「私の希望するくらし」を、本人と支援者が共に考え、共に作成し、共に実行していくことを目的とするものです。

| 【参考】「個別支援計画書とは?」 |

|---|

| 一般的に「個別支援計画書」(以下、「計画書」という)は、利用者の医学的機能(病名、障がい、病歴・治療歴等)、社会的機能(教育歴・職歴、日常生活における活動、家族との関係等)に基づき、利用者本人の意向を優先し個別に立案される支援計画を指します。 計画書には様々な書式があり、また、ケアプラン、ケア計画、支援計画など様々な名称で呼ばれています。共通する定義としては、利用者や家族との面接・相談や他の支援者から得た情報を文書化し、支援者間で共有するツールとなるものです。 計画書には、利用者が抱える課題、2~3ヶ月後の短期目標、6ヶ月後の長期目標に加えて、必要なサービスが、いつ、誰によって、どこで、どのくらいの頻度で行われるかが明示されます。 併せて、作成に際しては、単なるサービスの割り振りにならないよう、利用者の問題解決を最優先し、利用者の力(できること)を十分に引き出せるような技術や配慮が、支援者には求められます。 |

2 対象者

精神科病院または障がい者施設(以下「施設等」という)から、地域での生活を希望する方や既に地域で生活をしている方が対象となります。

3 特徴

「わたしの希望するくらし」の特徴は、2 つあります。

1 つは、ケアマネジメントの手法を用いて、関係する機関がケアチームを作り、本人の「希望」を支援する点にあります。もう1 つは、本人が得意なこと、生得的な才能、獲得した能力やスキル、潜在的能力等に支援の焦点を向けている(ストレングス視点)ことです。

これらは、本人や家族はもちろん、それを応援する支援者にも、わかりやすく表記できるよう工夫されています。

| 【参考】「エンパワメント」と「ストレングス」 |

|---|

| 「エンパワメント(empowerment)」とは、「利用者自身の病理や欠陥ではなく、利用者の強さ・生き抜く力を重視し、利用者と利用者をとりまく環境の持つ潜在的な強さ・能力を引き出し、増強させていく行動ができるよう支援すること」1)を意味しています。(すなわち、何らかの課題を抱えた利用者が自らのニーズを充足させ、生活の質を高め、主体的に行動できること、そして、よりよい環境を構築するために地域の社会資源の開発や利用を可能とする支援方法の一つです。 「ストレングス(strength)」とは、「利用者の潜在能力、長所など本来持っている『強い部分』」2)を意味します。具体的には、能力・発達・成長・知恵・行動力・可能性・長所・持ち味・潜在能力・才能・知識などを「ストレングス」とし、利用者がそれらの変化の可能性をもつ主体的な生活者と捉えるものです利用者のストレングスに着目することは、利用者の問題解決力、適応能力、生活の質や自主性を高める支援につながります。 |

1) 成清美治編著.現代社会福祉用語の基礎知識.東京:学文社,2007;26.

2) 杉本敏夫編著.ケアマネジメント用語辞典.東京:ミネルヴァ書房,2005;275-276.

4 支援者の姿勢

支援者には、本人の希望や願いに充分に耳を傾ける姿勢が要求されます。例えば、「海外旅行に行きたい」「タレントになりたい」など、今の時点では無理であると思われる「希望」を本人が話された場合でも、「できない」と否定するのではなく、まずは、その希望を受け止めることが重要です。夢を実現するために「今からできることは何だろう」「取り組めることはどんなことがあるだろう」等々、共に考えていこうとする姿勢がとても重要になります。

5 期待される効果

この計画書を用いることによって、本人の「希望」や「願い」、あるいは具体的な支援方法等やこれまでの支援の経緯を関係者間で共有することが可能になります。また、施設等の所在する市町村以外への移行を希望する場合に、その市町村への申し送りに係る共通のツールとして活用することもできるでしょう。

更に、ケアマネジメントにおける「評価」を行うことにより、個々別々の事例の課題であったものが、ある種の共通した課題として見えてくる場合があります。たとえば、①支援している人たちは障害基礎年金だけで生活していた、②生活介護の量がもう少し手厚く入っていれば、施設入所には至らなかった、③仕事に就きたいといっている人が多かった等々です。

それらをよく調べてみると、①の場合は、本人が生活保護のことを知らなかった、②の場合は、ヘルパーの供給量が不足していた、③の場合は、就労支援事業所の量や質が不十分だった等々ということが、市町村の課題として見えてくる場合があります。

これらの課題を、市町村の障害福祉計画に反映することができれば、個々の事例の課題を市町村の普遍的な課題として、建設的に把握することが可能になります。これは、ミクロな課題をマクロな課題へと発展させる「地域自立支援協議会」の重要な機能の1 つでもあります。

6 「私の希望するくらし」の活用例について

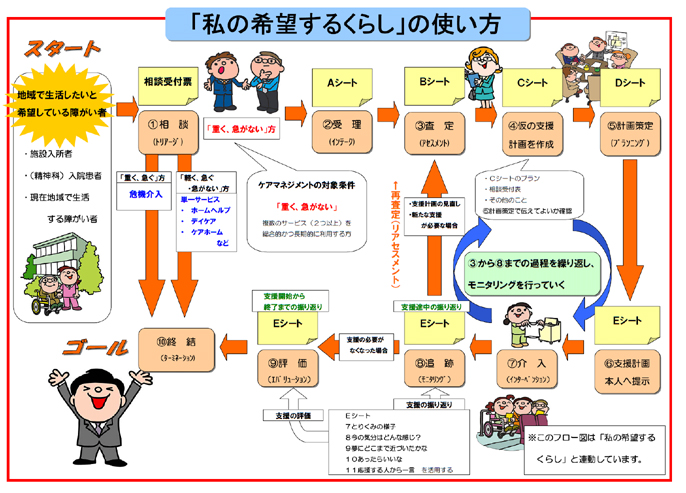

記載方法等については、次頁以降で説明します。また、活用に際しての流れは、次頁に例を示しています。

利用者の状態、施設等の事情により、様々な工夫をしながら活用してみましょう。

| 《「私の希望するくらし」を用いた事業者の声》 |

| 「私の希望するくらし」を使うことで、利用者・支援者ともに大きな変化が表れてきました。その中で特に大きな変化について2つ紹介したいと思います。 1つめは、「利用者の希望や願い、得意なこと」を活かし支援していくことで、支援以外の生活場面に変化が表れてきたことです。支援の例をひとつ挙げると、表情が硬く、あまり言葉を発さないある利用者が得意な手作業を行うことで、対人交流の場面にも変化がでてきたのです。手作業を熱心に取り組んでいる中、作業の合間や休憩時間、周りの声掛けに、にこやかな表情をしたり、返す言葉の数が多くなってきました。 2つめは、利用者や支援者が身近に感じられ、支援チームとして連帯感が生まれてきたことです。支援計画を作る一連の作業を、利用者と支援者が共同して行うことで、お互いの関係に変化が出てきました。以前は、利用者・支援者ともに遠慮しがちで緊張した雰囲気がありました。しかし今では、進んで夢や希望を語ったり、にこにこしながら支援計画を確認するような、明るく楽しい雰囲気に変わっています。また、何かあれば、面談をしたり、打ち合わせや会議をしたりと頻繁にかつ気軽に行えるようになっています。 「私の希望するくらし」を使い、支援を重ねることで、さらに新たな変化が見えてくると思います。みなさんも「私の希望するくらし」を使ってみませんか? |

| [地域活動支援センター星雲 吉田 展泰] |

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。