Ⅱ ケアマネジメントの進め方

1 ケアマネジメントとは何か?

(1)定義

ケアマネジメントには数多く定義がありますが、「地域における生活のなかでサービスを提供する際に、利用者の生活全般にわたるにニーズと公私にわたるさまざまな社会資源との間に立って、複数のサービスを適切に結びつけ、調整をはかりつつ、包括的にかつ継続的にサービス提供を確保する援助方法」3)となります。

(2)目的

利用者の「自立と生活の質(QOL)の向上」を目的に、地域の多職種がチームとして、個々のニーズに応じて必要とされるサービスを適切に結びつけ、調整を図りつつ、包括的かつ継続的にサービス供給を確保する機能が「ケアマネジメント」となります。

(3)対象者

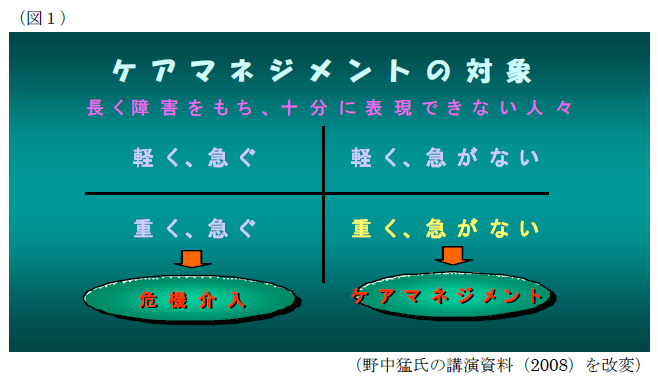

ケアマネジメントの対象者は、地域生活において、複数のサービス(2 つ以上)を総合的かつ継続的に利用する方々であり、複雑で重複した問題や障がいを長期にわたって抱える方々を想定しています。

図に示すと、下記のとおりとなります。「急がない」は、「障がいや疾患が急性期から脱し長期化・慢性化している」、「重い障がい」は、「地域生活の中で複数のサービスを利用する必要性が高い」ことを意味するものです。

3) 高橋清久,大島巌.ケアガイドラインに基づく精神障害者ケアマネジメントの進め方(改 訂新版).東京:精神障害者社会復帰促進センター,2001;7.

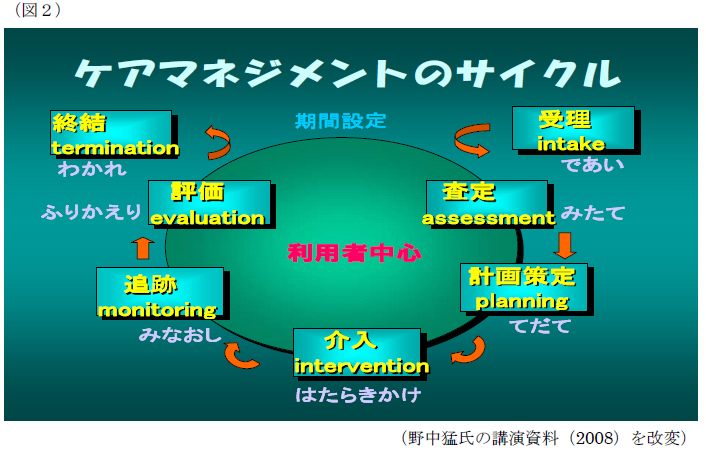

(4)ケアマネジメントのサイクル

ケアマネジメントは下記のサイクルで行われます。

① アセスメント:「査定」

広辞苑によれば「査定」とは、「調べて決定すること」とあります。つまり、利用者や家族の“現在の生活状況”を把握することを指します。生活状況を把握するために、障害や生活状況に関する多面的な情報を集め、「現在のニーズは何か」「どのような支援が必要か」等々を“とりあえず決める”ことです。

② プランニング:「計画」

必要な支援が決まったら、課題を解決するための「計画」を立てることになります。また、それを担当する者、実施日、頻度、関係者の連絡方法等も、ここで決めます。いわゆる「支援の設計図」を描くことです。

③ インターベンション:「介入」

「計画」に基づいて利用者の生活に「介入」していくことになります。いわゆる「支援」や「サービス」と呼ばれるものです。ここでいう「支援」や「サービス」は、一般論でいうものではなく、「その利用者に“個別”なもの」を指します。

「介入」には、直接的なものと間接的なものがあります。ホームヘルプやショートステイのように、利用者に直接的にかかわる支援を「直接介入」といいます。ケアマネージャーがケアパッケージ全体を調整することを「間接介入」といいます。

④ モニタリング:「追跡」

支援(=介入)が開始された後、①計画通りに個別的・具体的なサービスが提供されているか、②目標の達成状況はどうか、③新たなニーズは発生していないか等々を確認する作業を行います。これがモニタリング(追跡)といわれるものです。アセスメントの段階で“とりあえず決めた”内容について、自分達が支援してきたことを、今一度、振り返ってみるのです。この作業を行わないと、支援の進捗状況がつかめないばかりでなく、支援によって利用者の生活がどの程度変化したのかが分からなくなるのです。

「追跡」の頻度は、設定した目標や利用者の生活の変化によって異なります。支援をスタートさせて間のない時期は、頻回に行うことが望ましいでしょう。この「追跡」は、支援の直接担当者が行う場合もありますが、ケアチーム全員で行う場合もあります。直接的な支援効果を把握する場合は前者、ケアパッケージ全体の支援効果を把握する場合は後者が適しているでしょう。

⑤ エバリュエーション:「評価」

ケアマネジメントにおける「評価」とは、エバリュエーションのことを指します。アセスメント時の評価(実は査定)と混同されがちなので、注意が必要です。理論的には、ケアマネジメントのプロセスを終えるとき、つまり、利用者の支援をチームで提供する必要がなくなった時に行います。支援の最初から最後までを見渡して、何がどう変わったかを評価します。

「追跡」つまりモニタリングの場合は、支援途中の「その時点での振り返り」ですが、「評価」つまりエバリュエーションは、「支援の開始から終了までを振り返る」ことになります。

2 ケア会議とは何か?

(1)定義

「ケア会議」は、実施する機関等により、事例検討会、ケース会議、サービス調整会議、処遇会議など、様々な名称で呼ばれています。

今回、ここで定義するケア会議は、「複数のニーズを抱える利用者のケアマネジメントを進めていく上で、地域の多領域の支援者が集まり、利用者に関する共通理解や役割分担、支援の方針、目標、評価について決めていくための会議」とします。

ケア会議の目的を理解せずに支援を進めた場合、支援者個々が持っている技量を十分に活かすことができず、引いては支援者自身のやる気も失せてしまいます。そのことからも、私たち支援者は、共通する目的・目標に向かうための一つの手段として、ケア会議を十分に機能させ、活用する必要があります。

(2)効果

ケア会議には大きく2つの効果があります。

一つは、利用者の「自立と生活の質(QOL)の向上」に向けた支援策や支援者個々の役割を明らかにすることです。地域の支援者が一同に介し、様々な視点から、支援の方向性や課題等について共に考え、総合的に適切な判断を行うことができます。

もう一つは、各支援者がケア会議の過程に参加することにより、支援の方向性や課題解決に向けた意味や目標を正しく理解し、共通の目的に向けた支援の方向性等について「合意形成」を行う場となります。

(3)ケア会議の進め方

ケア会議には、様々な技術や手法による進め方があります。

共通する進め方として、まずは、会議開催の経緯、状況、課題を明らかにし、開催の必然性を参加者間で確認します。次に、支援の目的・目標を決め、目標達成に必要となる具体的で実行可能な解決策を検討し、実行に移す段取りを行います。

また、会議の運営にあたっては、事例提出者、司会者、書記(記録)などの役割をあらかじめ決めておくと進行の効率化が図られます。所要時間としては、1 時間半から2 時間位を目安とするとよいでしょう。

| 《「私の希望するくらし」を用いた事業者の声》 |

|---|

| 「私の希望するくらし」を利用する前、作成に際し、利用者の「できないところ」や「問題行動を抑えるために」という視点に立ったものではなかったですか。支援者側に立って「どうにかしなきゃ」という思いで計画書を考え作られてきた思いはありませんか。 今回、計画書を活用して思えることは、利用者を主体に支援しようという支援者の姿勢が明確になったことです。人にはたくさんの能力、いいところがあり、障害の部分よりも先に見つけてみようということです。その人(利用者)を支援する際に「何ができればいいか」ではなく、「できることがたくさんある」とか「どんな生活(人生)を送りたいか」という利用者中心の考え方に方向転換することができました。そういう気持ちで接することによって、その「小さなよいところ」を汲み取り、増やしていけたらと思います。そうすることにより、利用者の小さな変化を見逃さず一緒に向き合い、共に歩んでいくという気持ちを繰り返して支援していくことが望ましいと思います。 この計画書を使って利用者から、「これからのことが何か楽しくなってきた」という話を聞きました。この言葉は、逆に私たち支援者が励まされ次の一歩になり、利用者の可能性を信じさせてくれた気がします。 |

| [[ウィリー 沢田 勝] |