Ⅷ 私のくらし応援プランの話し合い〔Dシート〕

1 「私のくらし応援プランの話し合い〔Dシート〕」について

Dシートは、いわゆる「ケア会議」にあたり、このシートは本人への報告書となります。

A、B、Cシートをもとに開催される話し合いの結果について記載されます。

本人の今の様子と具体的な支援により、今のくらしがどのように変化していくのか、視覚的にも理解できやすくなっています。また、話し合いの結果に基づき、修正点や変更点なども併せて記載され、具体的な支援が決まります。

2 「私のくらし応援プランの話し合い〔Dシート〕」の構成

Dシートは、以下の8項目により構成されています。

| ◎ 話し合いの日時・集まった人たち ◎ 私を応援する人 ◎ 私のくらしをどのように変えていくか ◎ 私のくらし応援プランのつけ足したいこと、変えてほしいこと、直してほしいこと ◎ そのほかのこと ◎ 次の話し合いの日時 ◎ 「私のくらし応援プランの話し合い」は書いてあるとおりにおこなわれました。 ○ 年月日・サイン ○ 代理人・代筆人 ◎ 「私のくらし応援プラン」をつくるために、私のことについて知っている人から聞いたり調べたりしてかまいません。 ○ 調べる人 ○ 相手の人 ○ 調べること |

3 記載要領

◎ 話し合いの日時・集まった人たち

○ 日時・場所

実施した日時と開催場所を記載します。

○ 集まった人たち

参加者の所属、職名、氏名を記載します。

○ 私が参加できなかった理由

本人が参加できなかった場合、その理由を記載します。

○ 参加してほしい人が参加できなかった理由

本人が参加を希望した機関等が参加できなかった場合、参加予定者の所属、職名、氏名、参加できなかった理由を記載します。

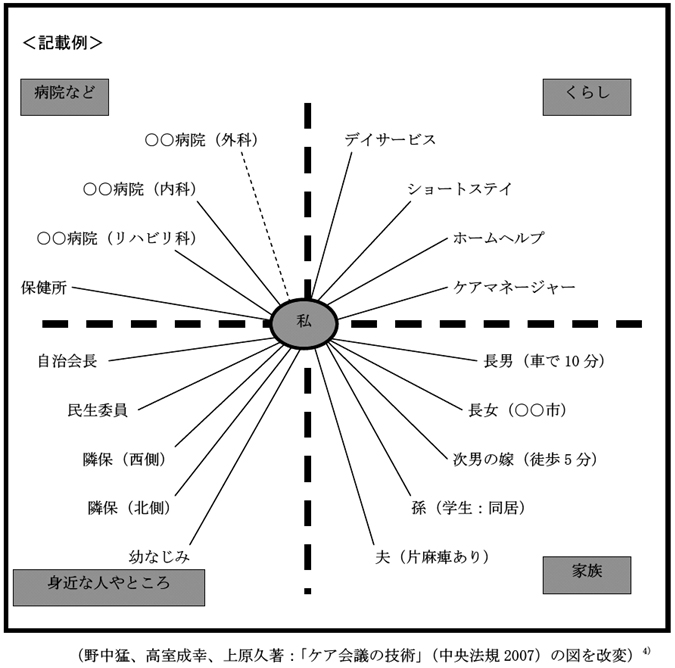

◎ 私を応援する人

本人を中心に、現在使用しているサービスや過去に使用していたサービスなどを書き込みます。現在使用しているサービスは実線で、過去に使用していたサービスは点線で記載するなどの工夫もよいでしょう。

関わりはあるが関係性が悪いものは波線で表現するなどの工夫をすることは必要ですが、それらの記号がどういう意味をもつかは参加者全員で把握しておく必要があります。

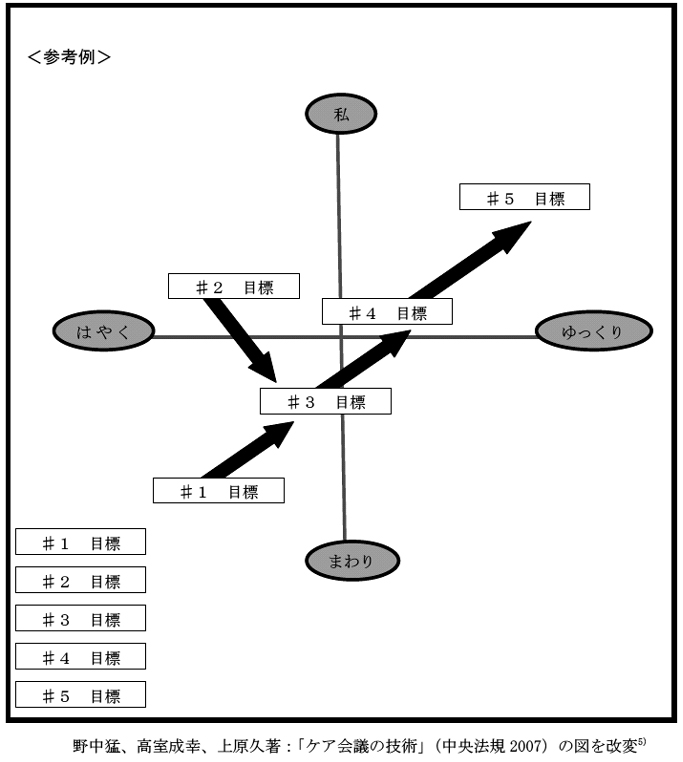

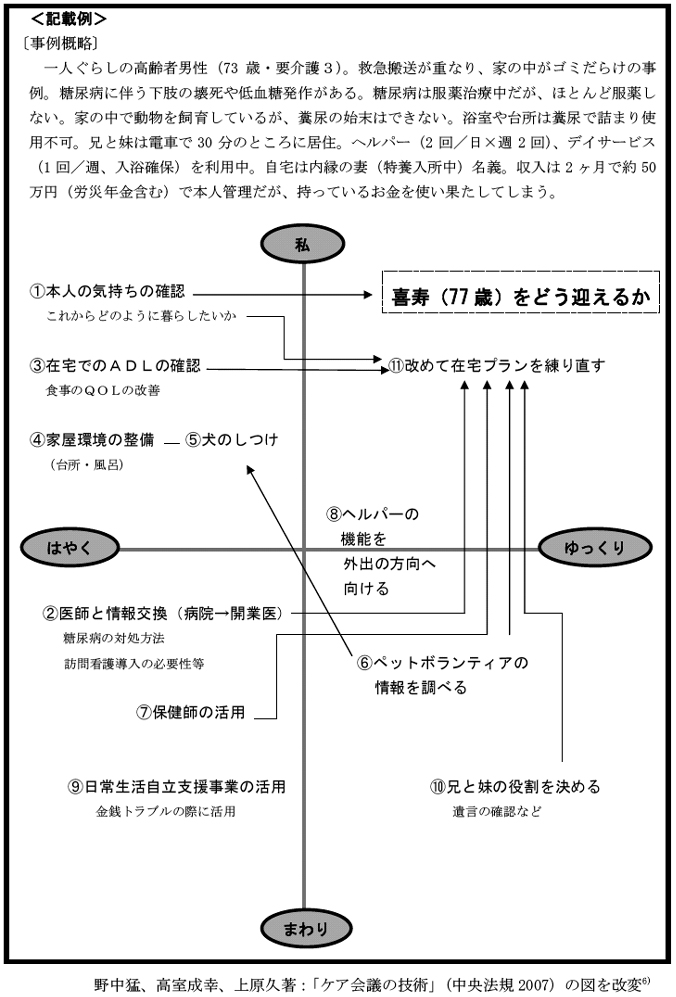

◎ 私のくらしをどのように変えていくか

実現可能な目標を実行する順に並び替えます。「はやく(急いで行うもの)→ゆっくり(ゆっくりでもよいもの)」、「まわり(関係機関の調整等を図るもの)→私(本人が主体的に動くもの)」の軸で分けた十文字表を使うと、支援展開を体系的に把握できます。

この際、実際の支援展開や本人や家族の生活がどのように変化するのかをイメージすることが可能です。

4) 野中猛,高室成幸,上原久.ケア会議の技術.東京:中央法規出版,2007;98.

5) 野中猛,高室成幸,上原久.前掲;103.

6) 野中猛,高室成幸,上原久.前掲;232.

◎ 私のくらし応援プランにつけ足したいこと、変えてほしいこと、直してほしいこと

話し合いの結果、Cシートの修正点、変更点、追加事項等について記載します。

◎ そのほかのこと

各項目に該当しない特記事項などを記載します。

◎ 次の話し合いの日時

次回開催の話し合いの開催予定日時と場所を記載します。

| ☆ポイント | |

| ・ | 「私のくらし応援プランの話し合い」には本人の参加を原則とし、その上で、他の参加者についての調整をします。 |

| ・ | 開催場所は、本人が落ち着いて会議に参加できるよう配慮します。 |

◎ 「私のくらし応援プランの話し合い」は書いてあるとおりにおこなわれました。

「私のくらし応援プランの話し合い」についての同意となります。

○ 年月日・サイン

同意欄にあたり、本人が同意した年月日を記載します。本人からサイン(署名)を受けます。

○ 代理人・代筆人

本人の状況によりサイン(署名)が困難な場合、代理人もしくは代筆人が署名します。この場合、本人との関係、サイン(署名)できない理由を記載します。

| ☆ポイント | |

| ・ | 代筆者は、本人が指名した者が代筆をすることが原則です。指名された代筆者が本人と利害相反関係(例えば、本人が利用している施設等の職員)にある場合、その旨を本人に説明し別の代筆者を指名してもらいます。 |

| ・ | 代理人は、本人が利用している施設等の本人の身元引受人もしくは民法上の代理人にあたるものとします。 |

| ・ | 本人の状況により同意の確認が得られない場合、代理人に説明します。代理人の同意後にサインをいただきます。 |

◎ 「私のくらし応援プラン」をつくるために、私のことについて知っている人から聞いたり調べたりしてかまいません

本人の個人情報等の確認に係る同意欄となります。

| ☆ポイント | |

| ・ | 医療や福祉サービス等に係る情報について、関係機関等から確認する必要がある場合、相手方、理由等を本人に説明し、同意を得ます。 |

| ・ | 各施設等で個人情報の確認に関する様式等がある場合は、この欄を使用せずに各施設等の様式を使用してもかまいません。 |

| 《「私の希望するくらし」を用いた事業者の声》 |

|---|

| 「私の希望するくらし」を使って、利用者から話を聞いた時の言葉です。 恥ずかしそうに、そして照れくさそうに「私、アパートでくらしてみたい」と話してくれました。 今まで、計画書を作成する際、利用者の思いに寄り添い支援していたつもりでした。しかし、実際には、利用者の苦手な部分を改善する支援を行いつつ、「これでよいのだろうか?」と考える日々でした。そんな時、「私の希望するくらし」に出会ったのです。 この計画書を使うことで変化を感じたのは、「利用者のよいところ」「興味や関心」「本来持っている強さやスキル」に目を向けることにより、利用者が「そこまでだったらやってみようかな?」、「これくらいならできる」と前向きな方向にすすんでいくことです。さらに、「利用者の言葉を大切にすること」、「利用者にわかりやすい目標をたてること」により、利用者と支援者が「目標を共有できること」ことにもつながります。 私自身、初めて「私の希望するくらし」を使うときは不安でした。けれど、利用者から「頑張れそうだよ」、「ここまでできたよ」と聞くとうれしくなってくるのです。利用者も支援者も元気になれる「私の希望するくらし」を広く普及していきたいと思っています。 |

| [愛護会障害者相談支援センター 佐々木利昌] |