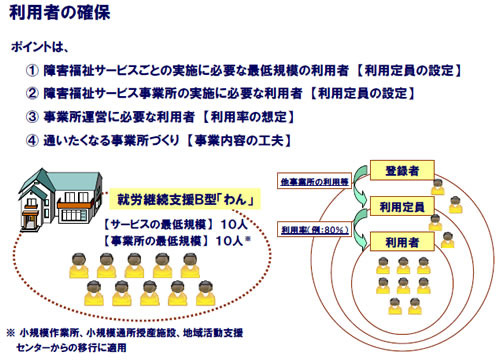

4.(4-2)利用者の確保

利用者の確保については、小規模作業所での利用者人数のままでは事業が実施できない場合がある。利用者にどのようなサービスがふさわしいのかを検討するとともに、事業所運営のための適正な規模を確保する観点も必要である。主に、障害福祉サービス事業への移行を前提に基本的な考え方をまとめる。

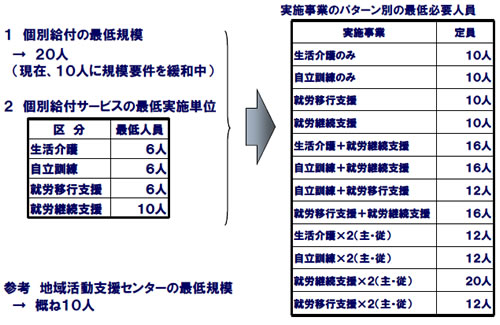

① 事業実施規模を設定する。

障害福祉サービス事業の実施にあたっては、障害福祉サービス事業所を運営するための最低利用定員(規模)が定められていると同時に、それぞれのサービスごとに最低実施単位(規模)が定められている。

障害福祉サービスの最低規模については、原則として利用定員20名となっているが、兵庫県内では、小規模作業所(小規模通所授産施設を含む)、地域活動支援センターから移行して事業を実施する場合について、平成24年3月末までの間は、最低規模を利用定員10名に緩和している。

また、実施するサービスメニューごと、例えば、生活介護や自立訓練であれば6名が最低実施単位と定められているが、事業所としての運営は10名が最低規模となるなど、サービスメニューの組み合わせと事業所運営に必要な人員の確保が必要となる。

② 利用定員を設定する。

小規模作業所から移行した事業所が、地域の障害者の活動の場として機能するためには、小規模作業所時代からの利用者を対象とすることはもちろんのこと、地域の新たな利用者を受け入れていくことが必要である。利用定員の設定にあたっては、将来的な事業所の姿を描き、地域の中でどのような役割を担っていくのかを関係者で合意していくことが必要である。

③ 利用率を想定する。

障害福祉サービス事業に係る報酬算定が日割で行われることから、利用者として想定した者のうち、どれほどの人数が実際に利用するのかを検討しておく必要がある。

小規模作業所の運営実績から利用率を算定するとともに、移行後に取り組もうとしている生産活動等に必要な人員の確保等のためには、利用率を前提にした利用定員の設定を行うことも考えなければならない。

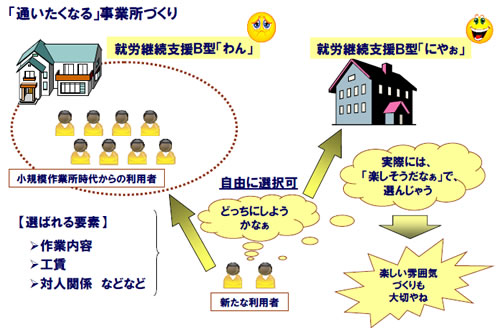

④ 通いたくなる事業所づくり

小規模作業所からの継続利用者が多いと想定されるとしても、障害福祉サービス事業所を継続して運営していくためには、事業所の第一の顧客である障害者から選ばれることが最も大切である。

選ばれる要素は、生産活動の内容、作業工賃の多寡、事業所の仲間関係などさまざまであるが、事業所の運営者、利用者、保護者、関係者に事業所の運営方針が浸透し、目標に向かって一致団結して活動していることが求められる。「楽しそうな」事業所は、関係者の手で必ず創りあげられるものである。