第2章 開発しようとしているシステムの概要

本事業は、現在パソコン要約筆記で用いられている連携入力システムを手書き入力でも可能にするシステムを実現しようとするものである。

この研究で考えているシステム構成は、

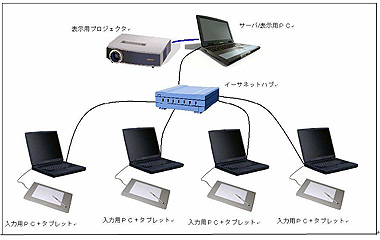

- [1]タブレット付きノートパソコン数台がLANで連結されたもの(図1)

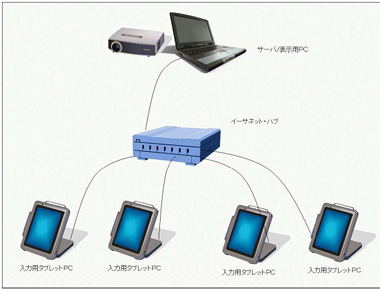

- [2]タブレットPC数台がLANで連結されたもの(図2)

の2種である。

[2]のタブレットPCの方が、コンパクトで、持ち運びには便利と言えるが、電子ペン付きタブレットと比し、高価である。

各入力者は、電子ペンでタブレットに書き込んでいくが、全ての人の入力をLAN経由で、それぞれのパソコンで見ることができる。

連携入力については、いくつかの方法が考えられる。

- a)文単位で、担当を交代する方法 - 一般に20~30文字で交代

- b)句読点で、担当を交代する方法 - 一般に10文字以下で交代

現在OHPを用いて行われている通常の手書き要約筆記の場合、交代は10~20分間隔で行われ、a)、b)よりずっと長い数十の文単位で交代している。ただ、手書き要約筆記の二人書き場合は、b)に相当する長さで交代している。パソコン要約筆記の場合も、この程度の長さ(b)で交代する場合が多い。

a)の場合は、1つの文毎に担当が交代するから、自分の担当範囲が分かり易い。筆記者Aが書いている間に、筆記者Bは、筆記者Aが終わるところを推定して、その次の文を書き始めるが、その推定は容易である。ただ、一つの文を正確に書くというより、やや要約して書く形となろう。構成は、[1]でも[2]でもよい。

b)の場合は、更に2種類の方法が考えられる。

[イ]タブレットを左右2つに分けて、左を筆記者A、右を筆記者Bが担当して書いていく。この場合、現在手書きの二人書きで行われているように、筆記者Aが主となり、筆記者Bは筆記者Aから指示された通りに書くというのも一つの方法である。もう一つは、パソコン要約筆記のように、筆記者Aの書き始めたものを見て、筆記者Bはどこから自分が担当するかを以心伝心で判断し、書いていく方法である。この場合は、筆記者Aが書いているものも、筆記者Bが書いているものも、常にスクリーンには表示される。文章の一部が抜けた形の途中過程が見えるので、読みにくいという点はある。今書いている部分より少し前の完成された部分を読んでいくなどの工夫が利用者に要求されよう。構成は、[2]の方が使いやすいであろう。[1]なら液晶タブレットを使った形で行うことになる。

[ロ]それぞれの筆記者が書いた短冊状のものを、レンガを積み上げるような方法で、一つの文を構成し、表示する方法である。この場合は、パソコン要約筆記の場合と似ており、お互いが書いたものを自分のパソコンで見ながら、自分の分担する部分を判断して、書いていくことになる。長さに関係なく、一人の入力は一行単位で処理することにすれば、処理は簡単である。構成は、[1]でも[2]でもよいが、[2]の方が、使いやすいであろう。

a)もb)も、筆記者は2人から数人で担当することができる。こうした方法が一人書きと違うのは、何人かが同時に書いているという点である。そのため書くことができる文字数が増え、大切なことを書き落とすことが減る。こうした点は、a)よりもb)の方が、より効果的に発揮される。

さらにパソコン要約筆記で用いられている単語登録の機能も盛り込むことが可能である。予め高い頻度で使用されることが予想される長い単語や団体名などは、手書き文字で登録しておき、クリックやドラッグなどで、簡単に引き出す機能である。

すでにノートパソコンを持っている要約筆記者の場合は、普通のペンタブレットまたは液晶タブレットだけを購入してノートパソコンに連結して行う図1の方式が適している。しかし、新たにノートパソコンも購入する場合は、タブレットPCの方が適している。これはパソコンと液晶方式のペンタブレットが一緒になったもので、ノートパソコンを購入する必要がない。この場合の構成図は、図2の通りである。このタブレットPCは、特に上記の[2]の方式に向いている。

以上の方式が可能なシステムを構築するために、用いられるプログラミング言語は、C++、Java、Visual Basic などになる。実際にできあがったシステムを要約筆記者に使ってもらうことが重要である。問題点を出してもらって改善していくことで、実用に耐えるシステムが構築できる。[1][2]の方式の長所、短所を明確にして、どのような場合に、どの方法を用いるとよいかを整理し、マニュアルの作成につなげていく。

システムが完成した後は、システム構築の方法、マニュアル、ソフトウェアは公開し、自由にダウンロードできる形で提供していく。

図1.ペンタブレット付きノートパソコンでLANを構築した場合

図2.タブレットPCでLANを構築した場合