調査報告巡回展および障害者アート養成講座

調査報告巡回展

全国障害者アート展『生命(いのち)のかたち』

in 東京/大阪/仙台

調査報告巡回展実施概要

- ○東京会場

- 2月17日(火)~2月22日(日)

- エコギャラリー新宿

- 東京都新宿区西新宿2-11-4(新宿中央公園内)

- ○大阪会場

- 2月25日(水)~3月3日(火)

- NHK大阪放送会館アトリウム

- 大阪市中央区大手前4丁目1番20号

- ○仙台会場

- 3月10日(火)~3月15日(日)

- AERアトリウム(2F)

- 仙台市青葉区中央一丁目3番1号

主催/財団法人 日本チャリティ協会

共催/社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会(大阪会場)

財団法人 仙台市身体障害者福祉協会(仙台会場)

後援/NHK厚生文化事業団(東京会場)

NHK厚生文化事業団近畿支局(大阪会場)

宮城県仙台市(仙台会場)

■調査報告絵画展出展までの経緯

厚生労働省平成20年度 障害者保健福祉事業「障害者自立支援調査研究プロジェクト」、『障害者の芸術文化活動の普及と作品の評価向上に関する調査研究』の成果をふまえた調査報告絵画展を実施するにあたり、障害者のアート展および絵画展等の実施状況を把握するため、各都道府県にメールよるアンケート調査を試みた。質問項目は次のとおり。

|

1)貴都道府県では障害者の絵画展等を実施なさっていますか? 2)①とお答えになった方、その名称をお書き下さい。 3)始まった年をご記入ください。 4)①とお答えになった方、主催団体の名称と連絡先をご記入ください。 5)②とお答えになった方、今後、障害者の絵画展等の実施をお考えになっています。 6)Aとお答えになった方、いつごろ実施の予定ですか。 |

40都道府県より回答をいただいた。(8県は回答なし。障害者の絵画展等を担当する部署に調査票が届かなかったことが推測される。回答のなかった8県に関しては調査班が独自調べた。問い3の開始年月日をみると、各都道府県が障害者の芸術文化活動に関わりはじめたきっかけとして、1982年(昭和57年)の第37回国際連合総会における「障害者に関する世界行動計画」の採択があったように思われる。

この前後に始まった絵画展には、埼玉県の「障害者週間障害者絵画展」(昭和56年)、東京都の「東京都障害者総合美術展」(昭和60年)、大分県の「大分県障がい者施設作品展示及び即売会」(昭和61年)などがあげられる。

次いで多かったのが1995年(平成7年)6月27日に障害者施策推進本部が「障害者週間」の制定を決定した年の前後。宮城県の「ピュア・アーツアート展」(平成8年)、栃木県の「栃木障害者文化祭」(平成7年)、千葉県の「障害者週間・記念のつどい」(平成6年)、富山県の「障害者ふれあいフェスティバル」(平成7年)、石川県の「障害者ふれあいフェスティバル」(平成8年)、京都府の「京都とっておきの芸術祭」(平成7年)、山口県の「山口県障害者芸術文化祭」(平成7年)、徳島県の「徳島障害者芸術祭 エナジー」(平成7年)と「ぽいんせちあフェスティバル」(平成8年)、高知県の「スピリットアート」(平成7年)、熊本県の「県内の障がい者芸術祭」(平成8年)などがみられる。

県が把握する障害者アート展、あるいはこれに相当する展覧会が「ない」と回答した5県と無回答の3県を除く都道府県でも、なんらか障害者の芸術文化活動のなかに絵画展等を取り入れている。

今回の全国障害者アート展「生命のかたち」には、このうち公募展の上位入賞作品を中心に、公募展以外の委嘱展においては主催団体が推薦する作品を展示することができた。

■報告巡回絵画展/東京展

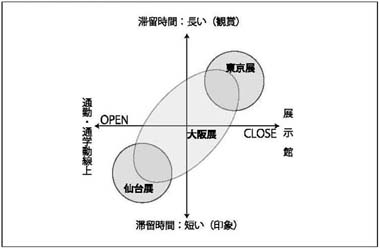

東京展6日間における総入場者数は約1000名。日常の通勤・通学の動線上にはなく目的を持って来場する人に限られる立地を選択。全国からの出品作品65点に東京都障害者総合美術展の入選作品4点、豊島区障害者美術展入賞作品2点、それに地元東京都の作品44点を加え、計115点を展示した。近隣以外に、作家の関係者、東京都や新宿区、豊島区など自治体の担当者たちに加え、福祉施設の関係者の来場も目立ったほか、初めて全国のアート展入賞作品が一堂に展示さということもあって、地方自治体や各主催団体からも視察者があった。作家やその家族、多数が来場され会期中は暖かい雰囲気につつまれた。東京展展覧会は何よりも作品の鑑賞に主眼を置きじっくりと作品と対話することを主眼としたものであった、従って既に障害者のアートを見たことがある方々が過半数であった。展示は壁面90mに115点、平均すると78cm幅に1点を架けたことになる。(100cmを越えるものもあり、小品は上下二段架けをおこなった)全国からの入賞作品ゾーンと東京の作品群の2ゾーンで会場を構成した。

■報告巡回絵画展/大阪展

大阪展7日間における総入場者数は約1700名。日常の通勤・通学の動線上にありなおかつ歴史博物館、音楽ホールといった目的集客の出来る立地を選択。全国からの出品作品64点に、大阪手をつなぐ育成会さんの協力により、大阪府内の作品51点を加え計114点を展示。ここでも作家やその家族、多数が来場された。熊本県や石川県からの来場者もあった。作品購入希望の声も10件近く寄せられた。大阪展では展示会場にインスタントカメラでお気に入りの作品の前で記念撮影する他、スケッチブック(落書帳)を置くなど、作品鑑賞に加えて、見る人の参加意識を高める工夫をした。バルーンアートの作家さんの参加もあった。初めて障害者アートを見る人がほぼ半数と、ロケーションが生かされた形となった。じっくりと作品と対話出来るよう展示区画をロープで囲い通行者が混じらないよう区分けした。展示は幅90cmのパネル49枚両面で壁面88mに114点を架けた。全国からの入賞作品ゾーンと大阪の作品群の2ゾーンで会場を構成した。展示会場でのアンケートには作品に対して感動の声、展覧会継続の声が多数寄せられた。

■報告巡回絵画展/仙台展

仙台展5日間における閲覧者総数は4000名、駅ビルの通勤・通学動線を反映したものである。電車の始発から終電まで開場した。ただし、土曜日と日曜日は半減した。全国作品64点、地元作品は写真12点と絵画10点の合計22点を通路に対し両面使いで14枚と7枚×3列:21枚、以上計35枚(幅90cm)のパネルで展示壁を作った。

駅側通路入り口から最初に見える部分に島根県出品の『ゴッホの星月夜』を置きアイキャッチとした。この作品はゴッホの作品を模した共同制作で、布絵というか、様々な布の端切れを丸めて張り付けたものだ。

通行者の多い動線上に展示する場合は、入り口から最初に目に入る部分に大きさ・色彩等、目を引く作品を置くのは展示法のルールと言えよう。ただし、作品と対話できるような真理的な余裕を作るためには囲われた空間が必要となる。大阪展で行ったような仕切りロープがあるだけでも安心感が生まれる。多くの人々の目に触れることは大事であるし、ゆったりと作品に触れる機会を作ることも必要だ。作品の認知度に応じた立地計画が必要である。

■展覧会のまとめ

ロケーションの異なる3回の展覧会を行って以下のようなポイント6点が抽出できた。

1、作品選出にあたっては各都道府県福祉部門に問い合わせる手順をとったが、作品の移送手配は施設もしくは作家本人とのやりとりが必要となる。

2、展示作品のサイズを30号(91cm)以下とした場合、1点あたり78cmの展示壁面が必要となる。

※実際には30号より大きいものも小さいものも集まってしまう。

3、認知度がまだまだ高くはない障害者アートの展示立地は大阪展のような日常の動線上にあり、なおかつ落ち着いて観賞出来る程度の閉鎖性を持つロケーション(ロープで仕切る程度でも可)が望まれる。認知度が高まってくれば当然作品の価値に重点を置く美術館等での展示が望ましい。

4、展覧会の場は交流の場であり、多くの生きた情報が収集可能である。さらに、作家本人が見に来ることが多いので参加型のミニイベントを開催するなど工夫の余地がある。大阪展ではインスタントカメラでお気に入り作品との記念撮影を行なうことで、どの作品に人気があるのかを具体的に把握することが出来た。また、そういった空気の中に、地元のバルーンアーチストが会場で作品ライブで披露してくれる場面もあった。

5、来場者にアンケートを協力いただく場合にもインスタントカメラはきっかけとして有効であった。

6、覧会の記録を残す上でも、作家活動の履歴となることでも出品作品の図録・パンフレットは必要。

◎3展示場の立地特性区分

(拡大図・テキストデータ)

(拡大図・テキストデータ)

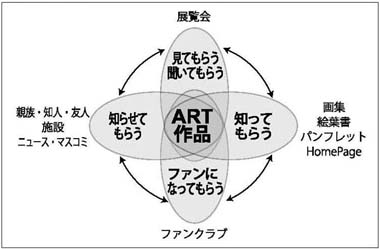

◎アート作品はコミュニケーションの要

(拡大図・テキストデータ)

(拡大図・テキストデータ)

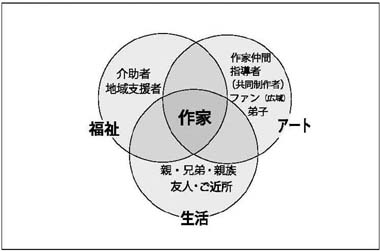

◎障害者作家のコミュニケーションリンク

(拡大図・テキストデータ)

(拡大図・テキストデータ)

障害者アート養成講座(セミナー・シンポジウム)

『障害者アートはどこへ?』

in東京/大阪/仙台

障害者アートセミナー実施概要

調査報告巡回絵画展を実施した東京・大阪・仙台の3会場において絵画展期間中に「障害者アートセミナー」を開催した。このセミナーは、障害者施設における指導者の養成、障害者アートの啓発などを目的に実施した。

実施に際しては、東京会場は財団法人日本チャリティ協会、大阪会場は社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会、仙台会場は財団法人仙台市身体障害者福祉協会にそれぞれパネリストの人選を依頼した。

実施は3部構成とし、第一部では、調査を担当した財団法人日本チャリティ協会のダイジェスト版を使ったDVDによる報告、第二部は発達障害者の指導を行っている社会福祉法人 嬉泉 袖ヶ浦ひかりの学園 アトリエAUTOS指導員 戸屋 隆氏の講演、第三部はシンポジウムを行った。第一部と第二部は3会場とも共通とし、第三部ではそれぞれの地域で人選のパネリストに参加していただいた。

■東京会場

司会進行:藤原 嗣治 氏(財団法人 日本チャリティ協会 調査担当)

パネリスト:関根 幹司 氏(社会福祉法人 湘南福祉センター 平塚・工房「絵」施設長)

前島 芳隆 氏(高崎市 NPO法人 工房あかね 指導員 画家)

戸屋 隆 氏(社会福祉法人 嬉泉 袖ヶ浦ひかりの学園 アトリエAUTOS指導員)

北村 真征 氏(前NHK厚生文化事業団理事長)

■大阪会場

司会進行:藤田 光司 氏(社会福祉法人 大阪手つなぐ育成会理事長)

パネリスト:二口 圭子 氏(元養護学校美術教師 銅版画家)

植田 剛司 氏(大阪府障がい保健福祉室自立支援課課長)

服部 正 氏(兵庫県立美術館キュレーター)

戸屋 隆 氏(社会福祉法人 嬉泉 袖ヶ浦ひかりの学園 アトリエAUTOS指導員)

■仙台会場

司会進行 :大城 泰造 氏(NPO法人 芸術療法学会・東北福祉大教授)

パネリスト:三井 信義 氏(社会福祉法人 光林会 ルンビニー苑苑長 るんびにい美術館 管理者)

登藤 修一 氏(社会福祉法人 千代福祉会 アトリエ造形指導員)

戸屋 隆 氏(社会福祉法人 嬉泉 袖ヶ浦ひかりの学園 アトリエAUTOS指導員)

■東京会場(養成講座・セミナー・シンポジウム)~障害は個性である~

東京会場の参加者はチラシを発送して呼びかけた施設関係者、インターネットのホームページで知った人、絵画展出品者およびその関係者等、40名余。石川県から参加した特別支援学校関係者などもあった。

□第一部ではダイジェスト版DVDを使った訪問調査報告。

□第二部は、発達障害者の指導を行っている社会福祉法人 嬉泉 袖ヶ浦ひかりの学園 アトリエAUTOS指導員の戸屋隆氏により7名のアーティストの指導経過とその作品の解説。同学園は自閉症者を対象とした施設だが、数字以外にまったく興味を示さなかったひとりの自閉症者が、ランダムに並ぶクレヨンのカラーナンバーからしだいに色に興味を示し、やがて絵を描きはじめるまでのプロセスを語ってもらった。アトリエAUTOSのアート指導は、教えることではなく個人のなかに眠る内なるものをいかにして発見し、目覚めさせるかに重点を置いているという。さらに指導者は共同制作者としても関わっていることが伺え、例えば、音楽のようにデュオやバンドが成り立つ可能性を秘めていることを感じさせた。

□第三部、シンポジウムには4名のパネリストが参加。工房「絵(かい)」の関根幹司氏よりアートマネージメントについて、工房あかねで健常者と障害者とを同じアトリエで指導している前島芳隆氏にはアート指導方法の実際や出前指導について、袖ヶ浦ひかりの学園アトリエAUTOS指導員の戸屋隆氏には自閉症者の潜在能力の発見法と指導法を、NHK教育テレビで「日曜美術館」を担当した経験があり、NHK厚生文化事業団の前理事長である北村真征氏にはマスコミの視点から、それぞれ「障害者アートのこれから」について討議していただいた。

□関根幹司氏、「日本には障害者アートのマーケットがないが、芸術として成立させたい」という。

□前島芳隆氏、「障害者は賞をとりたいとか、作品を売りたいとか考えてアートをしてはいない。彼らは生と向かい合って描いている。したがって、われわれは、そうした障害者が生きていることを実感できる環境を整えてあげたい」という。

□戸屋隆氏は、「障害者のアートを語るとき、ともするとわれわれは障害を飛び越えて善し悪しを語ってしまう。そうではなくて作品に込められた障害者の心をしっかりとみて欲しい。彼らがなにを考え、なにを語りかけたいのか、それが重要なのであって、売れるとか売らないとかは作品の向こう側の人たちの問題でしかない。これからの障害者アートがどこへいくかは、ひとえに取り巻きの理解が深められるかどうかにかかっている」

□北村真征氏は、「障害は個性である」というのは最近の言葉だが、これがあたりまえの世界になることを期待したい。

■大阪会場(養成講座・セミナー・シンポジウム)

~アートを活かした障がい者の就労支援~

大阪会場は、2月25日(水曜日)、13時30分から、ホテル プリムローズ大阪「高砂」の間で開催。参加者はおよそ50名。施設の指導者のほかに特別支援学校関係者が目立った。第一部、第二部は東京会場と同内容、第三部のシンポジウムは、平成20年10月、大阪府・橋下知事のもと発足した11名の委員たちによる「アートを活かした障がい者の就労支援懇話会」のメンバーも含まれていた。司会進行役は、社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会理事長の藤田光司氏、パネリストは、特別支援学校美術教師で現在銅版画家として活動している二口圭子氏、大阪府障がい保健福祉室自立支援課課長の植田剛司氏。以上3名はいずれも懇話会の関係者。兵庫県立美術館のキュレーター服部正氏、それに戸屋隆氏が加わり5名で開催された。

シンポジウムは、障がい者の就労支援をメインテーマに進められた。大阪府のアトリエ・インカーブが事例としてあがった。障害をおったアーティストたちの共同アトリエスタイルのこの施設は、現在25名のアーティストを擁し、うち5名は作家として自立、あとの20名は全員がグッズなどの制作をしながら、その収益を分配しつつ自立を目指している。

大阪府ではこれを手本とし、障害者の自立を支援しようと、懇話会がスタートしたという。「大阪府には50万人の障害者がいる。もしアトリエ・インカーブ方式がとれれば、25名の内5名が自立できているのだから20パーセントの障害者が自立できる可能性があるという計算になる」

こんな大胆な植田剛司氏の発言も飛び出した。

これに対して、服部正氏はこう警鐘を鳴らす。

「福祉が美術に期待を寄せるすぎるのは誤りだ」と。

いわゆるプロを標榜する画家たちのなかで、実際に絵を売って自活できる画家は1パーセントにも満たない。あとの多くは、美術講師をしたりアトリエで絵画教室を開きながら細々と絵を描いているにすぎないというのがその理由だ。

さらに、二口啓子氏からは「30年近く美術指導をしているが、優れた才能をもった学生でも卒業したらその才能が埋もれてしまうケースが多い。こうした人たちを支援するためにも、大阪府として引き続きアート活動ができる環境を整えて欲しい」との声があがった。

■仙台会場(養成講座・セミナー・シンポジウム)

~盛岡を拠点に燃える東北地方の障害者の芸術文化活動~

仙台会場は、3月14日(日曜日)、絵画展が開催されている「AER」の6階セミナールームで開催された。参加者はおよそ30名。第一部、第二部は東京会場と同内容。第三部シンポジウムは、NPO法人芸術療法学会会員で東北福祉大学准教授の大城泰造氏が司会進行。パネリストには、社会福祉法人光林会 ルンビニー苑苑長で、岩手県初の知的障害者の美術作品を常設展示する「るんびにい美術館」開設者、三井(みい)信義氏、社会福祉法人千代福祉会のアトリエで造形指導をしている陶芸家の登藤修一氏、それに社会福祉法人嬉泉 袖ヶ浦ひかりの学園 アトリエAUTOSの指導員、戸屋隆氏が参加。

巡回絵画展は集客への配慮から仙台市で行われたが、東北地方の障害者の芸術文化活動の拠点は岩手県の盛岡市を中心に広がりをみせているようだ。

以下、三井信義氏の発言より。平成8年(1997年)、岩手県では盛岡市を中心に、美術館関係者、行政、親の会、施設関係者に呼びかけて「いわて・きららアート協会」が設立された。協会の主な活動は、絵画教室と音楽教室。いずれも専門の指導者を配して障害者の支援を行っている。これと平行して「きらら研究会」を立ち上げ、アートサポーターの養成にものりだした。年に数回、講師を招いて講習会を開き、秋にはワークショップも開催。障害者アートの普及と啓発活動をしている。さらに「きららの町岩手」を合い言葉に、商店街の一角、銀行のロビーなどを利用して「町角美術館」運動も展開している。こうした運動を展開するうちに、どこに行ったら障害者アートをみることができるかという声に応えるため、平成19年11月には、焼き物や漆器のギャラリーだった建物を譲り受けて内部を改造、「るんびにい美術館」をオープンした。

三井氏はいう。「施設をかわったり、施設の所長がかわると、これまでアート活動をしていた人がやめる、などといった事例が聞かれるようになりました。このままではいけないと思い啓発活動に乗り出しました」

福祉は人づくり、町づくりだと三井氏はいう。美術館は情報発信基地だともいう。岩手県を中心に東北地方のネットワークをつくるのが三井氏の夢だ。

仙台市の施設の陶芸教室で指導している登藤(ととう)修一氏は、障害者アートのこれからについて、「障害者の作品だというだけで身構えてしまうような感じがあるが、そうではなく、さり気なく、気軽に接してもらえ、それでいて胸の奥に届くようなものになって欲しい」

司会進行の大城氏は、これまでのパネリストたちの話を聞いて「3つの共通点がある」とまとめた。

1)障害者の意思を尊重すること。

2)障害者が安心してアート活動ができる環境の整備。

3)作品発表の場の提供。

障害者アートのこれからは、以上3点を心がけながら進めていきたいと締めくくった。