訪問調査の部

厚生労働省 平成20年度 障害者保健福祉事業 「障害者自立支援調査研究プロジェクト」

『障害者の芸術文化活動の普及と作品の評価向上に関する調査研究』

訪問調査先

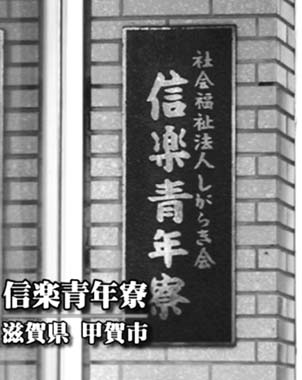

- ■社会福祉法人 しがらき会 信楽青年寮

- 〒529-1812 滋賀県甲賀市信楽町神山534-8

- 電話:0748-82-0588

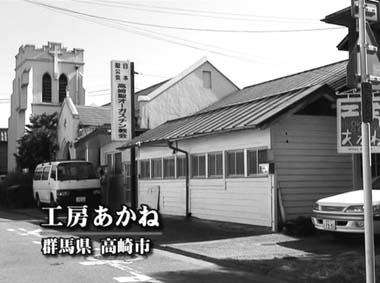

- ■NPO法人 工房あかね(群馬県)

- 〒370-0066 高崎市山田町8 聖オーガスチン教会内

- 電話:027-321-7020

- ■社会福祉法人 湘南福祉センター 工房「絵」 製作室

- 〒254-0042 神奈川県平塚市明石町15-16

- 電話:0463-24-5800

- ■社会福祉法人 素王会 アトリエ・インカーブ

- 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南1-1-18

- 電話:06-6707-0165

- ■財団法人 日本チャリティ協会 障害者カルチャースクール

- 〒160-0003 東京都新宿区本塩町1-7千陽ビル5階

- 電話:03-3341-0803(代)

この訪問調査の内容は添付「障害者アートのいま」DVD(25分)に収録されています。

訪問調査

障害者の自立を目指して活動する施設

はじめに

今回の訪問調査のテーマは、障害者・児を対象とした福祉施設のアート活動がいまどのような状況にあるかに絞った。

明治24年に石井亮一が、東京の瀧野川に日本初の知的障害者施設をつくって以来、各地に同様の施設が誕生したがこれらの多くは“療育”を主眼としていた。一方、戦後まもなく滋賀県大津市に糸賀一雄の手により開設された近江学園は、当初から“自立”を目指していた。この近江学園の流れをくむ滋賀県甲賀市信楽町にある信楽青年寮から調査を開始した

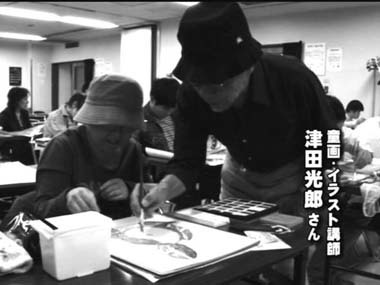

社会福祉法人 しがらき会 信楽青年寮 (群馬県)

昭和30年4月、設立。戦後まもなく、就労の場を求めて焼き物の町、信楽にやって来た「信楽学園」の成人施設として開設。昭和30年代に汽車土瓶を考案。当時の国鉄米原駅で販売して大ヒット。昭和60年代、寮生が余暇に描いていた絵画が絵本作家の田島征三氏の目にとまり3冊の絵本となって世に出たことから、昭和初期の山下清画伯デビュー以来の第二次障害者アートブームを起こす。

施設利用者数 合計80名 県内33名 県外52名 男性78名 女性7名

■半世紀に渡って社会参加を維持してきた陶器工場

信楽青年寮の前身である信楽学園は、信楽の町並みのなかにある。戦後まもない昭和21年、戦災孤児や生活困窮者、精神薄弱者(当時の呼称でいまは知的障害者と呼ぶ)を集めてはじめられた近江学園は、食うために働き、働きながら学ぶことを基本に設立された。ドイツの福祉の町べーテルに残っていた昭和30年代に日本で制作されたドキュメンタリーフィルムを見ると、鍬を担いだ子どもたちが列をなして畑に向かう姿が記録されている。

その近江学園から労働の場を求めて焼き物の町:信楽にやってきたのが信楽学園だった。特徴的だったのは、信楽進出に際し、町内の陶器工場とその土地を買い取り、そこに学園をつくったことだ。障害児の職業訓練をより実践的なかたちで実施するためだった。

寮生が手にする汽車土瓶

首相官邸にも贈られたという椅子・テーブル

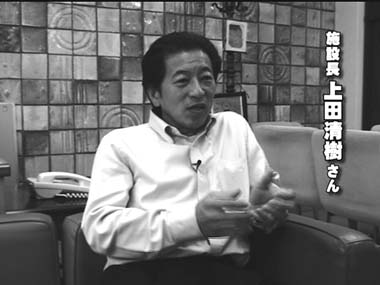

■施設長の植田清樹氏はいう。

「池田太郎所長兼寮長の指導のもと、昭和27年にこの町にやってくるわけですが、15歳から18歳までの3年間ここで学んだ寮生たちは焼き物の技術や労働力を身につけて全国各地に行って働きましたが、悲しいかな障害者であることがネックとなって職場に馴染むことができずに舞い戻ってくる者が多かったそうです。そこで池田先生は、このままではいけないというので青年寮を設立し、彼らの生活の場をつくったそうです」

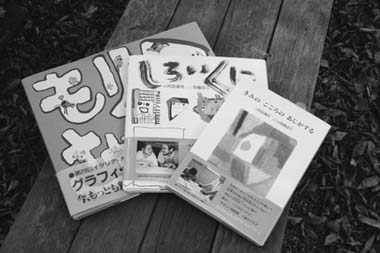

信楽青年寮はこうして誕生した。昭和30年、寮生たちの手で汽車土瓶がつくられ、米原駅で駅弁とともに販売されたのを契機として大ヒットをする。信楽学園、信楽青年寮ともに、労働教育の一方、基礎的学習として造形や絵画が取り入れられ、情緒的、精神的安定のために推進されていた。これがやがて造形は生活雑器以外の陶芸品として就労に結びつき、絵画は余暇を楽しむものとして定着していった。「そんなとき、たまたま自分の作品を描くための和紙を探していた絵本作家の田島征三さんがやって来て、余暇として楽しんでいた寮生たちの作品を目にし、奇抜な発想と構成に驚き、世に紹介することになります」1991年(平成3年)、村田清司さんの絵と田島征三さんの文とのコラボレーションで3冊の本が出版されたことにより、一躍、障害者のアート活動が注目を浴びるようになる。これを昭和初期の山下清画伯デビュー以来の第二次障害者アートブームとする見方がある。

田島征三さんと村田清司さんとがコラボレーションして出した3冊の絵本

「障害者の方が描いた絵が注目されるようになったからといって、絵画を就労に結びつけようとは考えていません。というか、しようとしてできるものではないので、信楽青年寮はあくまでも陶芸が主。絵はあいかわらず趣味であり、余暇を楽しく過ごすものです」

陶芸を通じてすでに社会参加ができている信楽青年寮では、障害者の芸術文化活動は地味ではるが着実に営まれていた。

一日の作業を終え、家路につく人たちグループホームで生活している人も

NPO法人工房あかね(群馬県)

平成12年、設立。「’98アートパラリンピック長野」を見て感動した両親が現代美術を目指すアーティストの協力を得て障害をもった息子たちの生きる場として開設。既成概念にとらわれることのない“飛ばし”という画法で自由奔放なアートを展画。音楽や演劇などのパフォーマンスともコラボレート。独特の活動を続けている。

■誰でも自由に表現できるアートスペース

「工房あかね」は、高崎市内の大正時代に建てられた古い教会に併設された元保育園の建物を利用して開設されている。知的障害者の福祉施設というより、町の絵画教室といったほうが相応しい。障害者だけでなく健常者もやって来てアート活動をしていた。

設立者の小柏桂子さんは「工房あかね」開設の経緯を次のように語る。「生まれてまもなく長男はダウン症と診断されました。治せるものなら治してやりたいと、私たち夫婦は可能な限りの努力をしました。しかし、結果はかんばしくありませんでした。その後、養護学校に通うようになり、高等部を卒業するころになると社会に出て自立するために実習が行われますが、障害者がやる仕事というと、ホッチキスの針の箱詰めのような単純な作業しかないんです。それでも仕事を得られるだけいいといえばそれまでですが、私の目にはそう見えませんでした」

アトリエは高崎市でもっとも古い教会に併設された保育園跡地。

親の欲目といえばそれまでだが、小柏さんは納得しなかった。障害者だからといって、障害者らしい生き方しかできないのだろうか。そんな疑問を抱きながら、長野県で行われていた「’98アートパラリンピック長野」の巡回展を見に行った。そのとき、展示されていた作品を見ているうちに、障害をもっていてもこんな生き方があるのかと感動する。以来、長男の生きる場を模索しはじめる。

「障害者のアートは関西が進んでいると聞き、どこかに長男が生きられる場所はないかと、あちこちを訪ね歩きました。ところが、なかなか理想的なところがありませんでした。それなら自分でつくるほかないと思っていたとき、ひとりの現代アートの作家と出会います。それが地元の高崎市に住む前島芳隆さんでした」すぐに前島さんの絵画教室に連れて行く。アートにこそ息子の生きる場があるのではないかと小柏さんは考えた。

「息子にとって得意なところを好きにやれる場所がなかったんです」

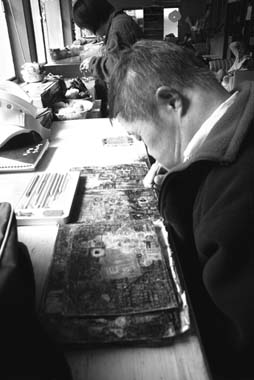

「やって来た龍太郎、小柏さんの息子ですが、そのころは絵なんかまったく描けませんでした。そこで好きにさせていたら、あるとき手にした絵の具を紙の上に搾り出して喜んでいるんです。高い絵の具なのでもったいないと思いましたが、それでも楽しんでいるんだからいいやと思い、好きにやらせていました。そのうちに、こぼれた絵の具を手で掃き散らしている。それがまたいい具合に、つまりアートになっている。そうこうするうちに、言葉がなかった龍太郎が、~飛ばしィやりてえな~というようになりました」指導した前島さんは、龍太郎くんのやりかたを“飛ばし”と名づけて彼の画法と認めた。

「教えないんです、何をしたいか見つける」

以来、前島さんと龍太郎くんの二人三脚のアート活動が開始される。やがて小柏さんは、自分の子どもだけでなく、多くの障害をもった子どもたちのために前島さんの協力を得てNPO法人を立ち上げ、現在の場所に絵画教室を開設する。教室を始めてまもなく、この話を聞いたほかの施設からも指導をして欲しいという依頼がきた。

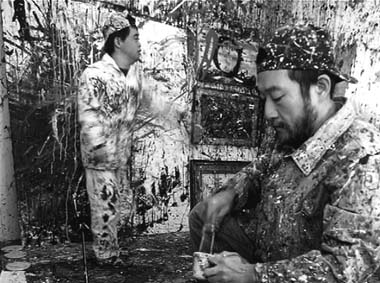

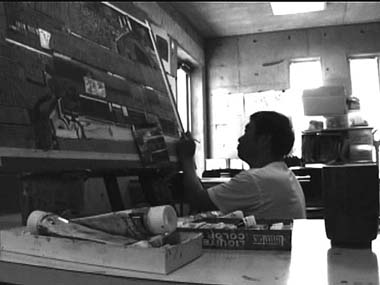

龍太郎と前島さんの作品制作現場は、いたるところに絵の具が飛び散っている”とばし”の画法

現在、「工房あかね」では、2か所の福祉施設で出前教室を開いている。企業から貰う作業ができない障害者たちにアートを指導することで、精神的・情緒的安定をはかろうとしている。専属の指導者をもたない施設では、こうした外部の指導者の手を借りアート活動を始める傾向にある。この傾向はますます増えることだろうと前島さんたちは見ている。こうした「工房あかね」の活動は、障害者の自立や社会参加とは直接結びつくものではないが、障害者の生き方に一石を投じるものである。

出前絵画教室。龍太郎と前島芳隆さんの来るのをみんなが待ちかねていた。

社会福祉法人 湘南福祉センター 工房「絵(かい)」(神奈川県)

施設利用者 40名

平成4年設立。一般的な授産施設としてスタートしたが、作品を売ることのコンセプトは最初からあった。少数の入所者たちが進めてきたアート活動が注目され、作品の著作権管理から販売までを行うようになる。現在、絵画、陶芸、詩、童話などあらゆる芸術・文化のジャンルにたずさわるアーティストたちおよそ40人が通所しながら創作活動に励んでいる。

「福祉の場から出ようと考えた」

■自立を目指してアートする福祉施設

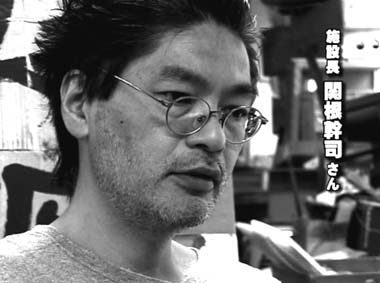

JR平塚駅にほど近い住宅街の一隅に3階建ての小さなビルがある。1階が保育園、1階おいて3階が障害者の通所施設として使用されている。施設長の関根幹司さんから手渡された名刺の裏には、湘南福祉センター工房絵、デザイン・制作室と書かれていた。「もともと地域作業所で働いていたんですが、民間の施設ですからお金がありません。いくら福祉のためという美名をもってしても働いてくれる人が集まらない。最初のうちは福祉に燃えてやって来ますが、金がなければ自分たちの生活がなりたたないわけですから、これはなんとかしなければいけないと、なんとか法人格をとろうと自治体に日参していたとき、保育園経営をしている社会福祉法人の理事長を紹介され、意気投合して始めたのが今の施設です」

1992年(平成4年)、社会福祉法人湘南福祉センターの一部門として障害者福祉施設をスタートさせた。「当初、養護学校を終えた子たちを受け入れてやってくに際して、学校で陶芸を学んだり織物を学んだ子に、うちの施設に来たら引き続きできますよ、といって募集をスタートさせました。ところが、実際に面接をしてみると、誰も陶芸や織物をしたいという子はいないんです。何がやりたいかというと、企業からもらってくる軽作業でした。それは社会に出るため、学校時代に企業研修に行くんですが、それがボールペンの組み立てっだったりするんで、子どもたちは卒業したら当然のようにそういう仕事をしないといけないと思っているんでしょう」そこで設立当初、企業からもらってきた軽作業を中心に仕事をしてきた。ところが、研修と違って仕事となるとミスは許されない。次々と挫折していった。そのたびに、なんでもいいからやってなさいと陶芸や絵画や織物などをやらせているうちに、ひとり加わり、ふたり加わりして、いつしか当初の予定どおりアートする工房らしさが出てきた。「なんでもいいよ、好きなものを描きなさい、あるいは作りなさいといってやらせているうちに、われわれでは思いつかないような作品ができてきたんです。そこで、おもしろいから展覧会でもやろうかという話になります」

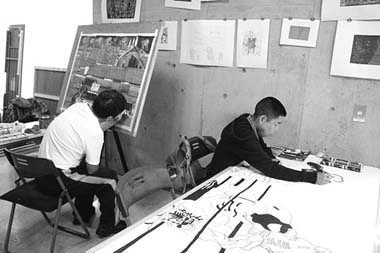

このアーティストは、来てから帰るまで、ただひたすら切り絵に励む。

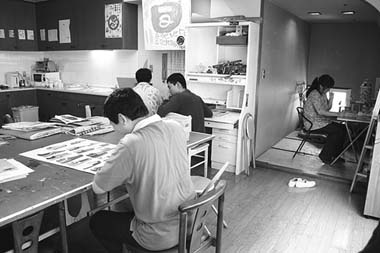

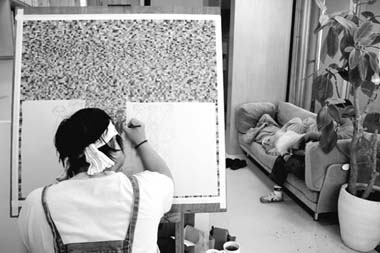

アーティストたちは思いおもいに自分たちの好きな場所にすわって制作に励む。誰もじゃまをする者はいない。

障害者の作品だからというので、福祉センターだとか、市役所のロビーだとか、誰でもが考えるような場所ではやらなかった。福祉の場から出ようと考えた。選んだのは東京の原宿のギャラリー。

「多くの人に見てもらうという考え方もありましたが、そうではなく、たとえ見に来てくれる人は多くなくても、最初からアートとして訪れてくれる人たちを期待しました」結果、来場者は多くなかった。しかし、効果は大きかった。新しいデザインや、おもしろいアート作品を探しているデザイナーや雑誌編集者たちのようなプロフェッショナルが中にいた。

雑誌に紹介された。デザインとして採用の話も舞い込んできた。スタッフたちは喜んだ。家族たちも喜んだ。そんな喜ぶ顔を見て当然のように入所者たちも喜んだ。工房全体が活気づいてきた。

障害者のつくったおもしろい作品があるという話が広がると、様々な人たちが見学にやって来るようになる。そのうちに、販売してはどうかという話がもちあがる。しだいに作品が商品化されるようになった。ところが、いいことばかりではなかった。

「やっと、当初の計画どおりアートする工房らしくなってきました。ところが、作品が売れるようになればなるほど、こんなデザインにしてくれとか、色はこうしてくれとか、注文もおおくなり、これまで自由奔放に描いていた作品がこぢんまりとまとまってきて、これまでのような、面白みがなくなってきたんです」

給料日がきた!

本来なら嬉しい悩みだ。しかし、障害者の場合には、教えてそのとおりにできるものではない。持って生まれた才能だとかセンスで作品を仕上げている。ところが、商売となるとそうはいかない。これが関根さんの目下の悩みだ。しかし、希望もある。クライアントの要求に応じようとする意志があるということは、いい方向に変わることができるということでもある。関根さんは可能性を信じる。

机の上には好きなタレントの写真が飾ってあった。彼女たちはこの小さな世界で創作活動をする。

社会福祉法人素王会アトリエ・インカーブ(大阪府)

施設利用者 25名

平成14年、創設。最初は口コミで集まってきた障害者アーティストたちの任意団体としてスタート。5年後、福祉は民間にゆだねるものではないと社会福祉法人格を取得。障害者のアートは現代美術の一ジャンルと位置づけるが国内では受け入れられず世界に飛び出して高評価を受けたものが逆上陸。障害者の手による障害者のための、アートに特化したアトリエとして活動。

まだ田んぼの残る大阪市の郊外。アートする環境としては申し分ない。

■たまたま芸術家が障害をおっていたプロフェッショナル集団

大阪市平野区の郊外。周囲にまだ水田の残る一角にアートするビルがぽつねんと建つ。25人の芸術家集団が活動する、これがアトリエ・インカーブだ。

代表者は100万人にひとりという障害をおった今中博之さん。

「ぼくは見た目はっきりと分かる障害をおっていて、大学を卒業して就職した会社では障害を隠しながら、といっても隠せる障害ではないんですが、デザイナーとして働いていました。ところが、30歳を過ぎたあたりから膝や股関節が痛みはじめ、デザイン制作においてもオリジナリティの面で壁に突き当たってきました」

今中さんの障害は軟骨無形成障害といい、座高はふつうだが腕や足が極端に短く、いわゆる小人症とも呼ばれている。

そこで会社に休暇をもらい、オリジナリティを探るため海外へ旅に出た。そのときスペインで見たシュヴァルという郵便配達夫が築いた「シュヴァルの理想宮」という建物を見て感動させられた。

「われわれのように建築の勉強をしたわけでもないし、デザインを学んだわけでもないのに、われわれには思いもつかないような建物ができあがっている。デザインとはなんだ、オリジナリティとはなんだと、このとき真剣に考えさせられました」

誰に教わったわけでもない、専門知識もない、そんな人がつくったものをアートと呼ぼう。今中さんはそう考えることにした。

その後、帰国してしばらくしたころ、ひとりの障害をおいながらアーティストを目指している人と知り合う。彼と話すうち、障害者がアートを続けることがいかにむずかしいかを知らされる。そこで彼らとある会社の倉庫を借りてアトリエを開き、ともにアート活動をすることにした。平成9年ごろのことだった。

「そのころは、いわゆる二足の草鞋をはいていたわけですが、いつまでもこんなことを続けていてはいけないというので会社を辞めて社会福祉法人の認可をうけ、障害者が思いきりアート活動ができるようにとアトリエ・インカーブを設立しました」

共鳴する会社の仲間たちも協力してくれた。2002年(平成14年)、開所した。ところが、優秀なアーティストたちがどんなに作品を描いても日本では評価されない。歴史的なものがない、美術教育を受けていない、どこかの派閥にはいっていない、発表の機会がまったくない、そういう意味で評価ができないと美術関係者にいわれた。

そこで今中さんたちはスタッフとともにインターネットで海外の美術館の傾向を調べた。そのなかで障害に関係なく作品を評価してくれそうな美術館に、所属アーティストたちの作品を記録したCDロムをアートの本場であるニューヨークのギャラリーに送った。そのうちのひとつ、フィリス・カインド・ギャラリのオーナーであるフィリス・カインド女史からオファーがあり、彼らの作品はニューヨークに渡って高い評価をうけ、たちまち海外で取引されるようになった。いまでは1点が数10万円から、なかには数100万円の値がつくものもある。

「しかし、それはごく一部。いま25人のアーティストが所属していますが、売れているのはそのうちの5名。あとは月に数1000円しか売れない人が大半です。そんな仲間のために協力しあってグッズをつくったり絵はがきをつくって売り、その売り上げを等分に分配して補っています」

障害者のアートがすべて売れるというものではない。むしろ、売れる人のほうが少ないと今中さんはいう。しかし、描かなければそれは評価のしようがない。いかに持続してアート活動をしていける環境をつくることができるかが問題だ。

「その意味で、われわれのような団体がなければいけない。でも、だからといって、あちこちにできても、これはまたいけい」

もっとも進んだ障害者アートの施設だといわれているが、かならずしもその道のりは容易ではなかった。アトリエ・インカーブは障害者アートの世界にひとつの風穴を開けたが、だからといって真似をすればいいかというと、かならずしもうまくいくとは限らない。それがアートの世界だ。それは健常者であっても、障害者でもあっても変わることはない。

アーティストたちにノルマはない。好きなだけ仕事をして好きな時間に帰る。まさにアトリエ。自分だけの空間がここにはある。

彼らは、ふたりとも世界的なアーティストだが、日本ではほとんどまだ知られていない。だから仕事がしやすいのだと彼らはいう。

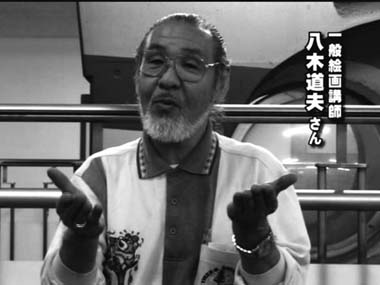

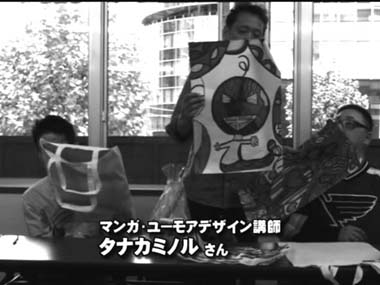

障害者カルチャースクール(東京都)

受講者数 100名

開校して22年になろうとしている。前の4つの施設とは異なったポジショニングにある。障害者にアート体験を広めるために始まったものだ。

漫画ユーモアデザイン教室、童画イラスト教室、書道教室、一般絵画教室の4つに分かれており、受講期間は4月から1年間全18回、隔週日曜日の講座と夏季特別講習が港区芝の東京都障害者福祉会館で実施されている。毎年3月には受講生の修了作品展が行われている。

毎年東京都が主催する障害者アート展への出品はもちろん、優秀な作品を画集として出版する受講生も生まれるなど良好なプラットホームとなっている。前出4施設のように頂点を目指すような個性的な施設が望まれる一方、趣味としてアートを楽しみたい“入門者”向けの裾野を拡げるような施設・サービスは今後も必要である。