特別支援学校の部

厚生労働省 平成20年度 障害者保健福祉事業 「障害者自立支援調査研究プロジェクト」

『障害者の芸術文化活動の普及と作品の評価向上に関する調査研究』

定量調査結果

特別支援学校アンケートまとめ

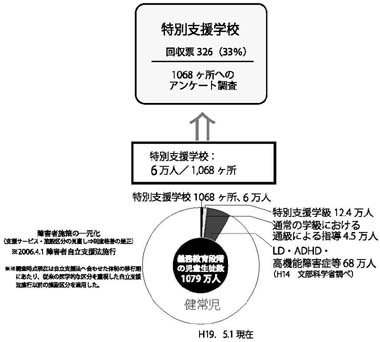

アンケート票配布数1068票、回収票数は326、回収率33%。

施設像:1、調査対象学校の職員は40~59名が最も多い

2、生徒数では幼稚園部は10名未満が最も多い:52.8%

小学校部では10~19名が最も多い:23.6%

中学部では10~19名が最も多い:29%

高等部では20~39名が最も多い:30%

3、対象障害区分では知的障害が最も多い:38.9%

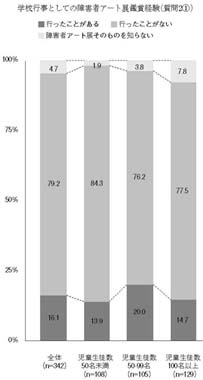

4、学校行事として16%の学校が障害者アート展に行ったことがあり、内容は絵画が93%

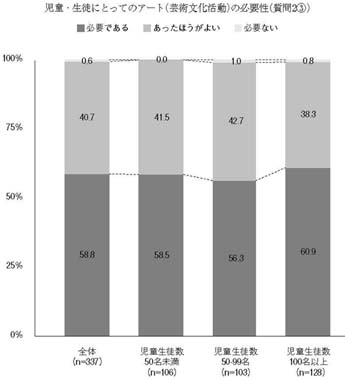

5、アート教育を「必要ない」とする学校は1%にも満たない

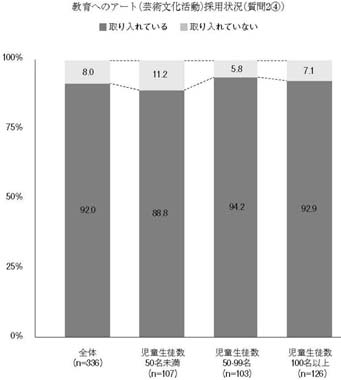

6、アートは既に教育に取り入れられている:92%

7、カリキュラムの内訳を見ると絵画、演奏、歌唱、造形、陶芸が上位5位まで

8、作品は校外へ発表が78%、公募展参加が54%、その受賞率は95%と高い公募展の詳細等今後の追跡の必要があるだろう。

9、アート作品は一定期間学校で保管が78.3%、仮に全国障害児アート展を開くとすると特別支援学校へ作品貸出要請をすることで実現可能と思われる。

10、指導者の経験は20~24年が最も多いほぼ:2割

音楽教員、その他の科目の教員では他の科目よりも1~4年の経験者が多い

音楽教員(1~4年)26.4%、その他の教員(1~4年)34.3%

11、指導者養成はしていない:97.6%、指導者は内部者:99.3%

12、アート教育担当責任者は28%が自分の作品を創り発表しているが、43.8%は創っていない。これは将来へ向けての課題となるだろう。

アート創作の面白さを知らない人がアートを教えることは出来ないであろう。

☆アンケート結果として記述されていないが、支援学校からのメールアドレスとアートの責任者のお名前が集計できたことは今後、容易に質問・問い合わせが出来る基礎ががつくられたことを意味している。

1.調査対象学校の職員数

■質問1⑨:常勤職員数最大40~59名(19.3%)

■質問1⑨:非常勤職員数最大1~4名(45.9%)

2.調査対象学校の児童・生徒数

■幼稚園部(質問1⑩):10名未満が52.8%

■小学部(質問1⑩):10-19名が23.6%

■中等部(質問1⑩):10-19名が29.0%

■高等部(質問1⑩):20-39名が30%

3.調査対象学校の対象者障害種別

■主たる種別としては全体で「知的障害者」がもっとも多く、ついで「障害児」「身体障害」の順である。「知的障害者」では児童生徒100人以上の大規模学校の比率が高い。

■重複回答の場合も上記主たる種別とほぼ同様の傾向である。

4.学校行事としての障害者アート展について

■全体で16%が学校行事として障害者アート展に行ったたことがあるとしている。

■中規模学校の経験率が高いが、学校規模による一定の傾向は認められない。

■鑑賞経験のあるアート展の内容は「絵画」がもっとも高く93%の経験率である。以下「陶芸」「造形」となる。

■この場合も学校規模による一定の傾向はみられない。

5.アート教育の必要性

■約6割の学校が「児童・生徒にとって芸術文化活動は必」と考えている。また41%は「あったほうがよい」と消極的ながら必要性を認めており、全体としてほとんど全ての学校が肯定的な反応を示している。

■「必要ない」とするのは1%にも満たない。

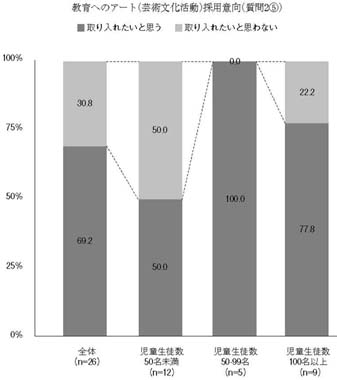

6.教育へのアート採用状況と採用意向

■ほとんどがアートを教育に取り入れている。規模別にみると小規模の学校で相対的に若干低い。

■取りいれてない学校の7割は今後取りいれたいと考えており、全体として芸術文化活動に対しては肯定的である。

7.アート科目カリキュラム

■芸術文化活動をカリキュラムとして採用している率は、全体でみると上図のような形となっている。学校規模によって採用率が異なる科目もあるが、一定の傾向があるわけではない。

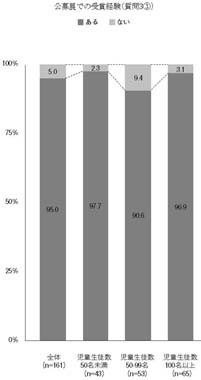

8.アート科目の発表方法と公募展受賞経験

■学習したアート科目について97%は校内発表をおこなっており、加えて校外発表(78%)・公募に応募(54%)などで発表している。

■公募した学校の95%は公募展での受賞経験があり、受賞率は非常に高いといえる。

9.アート作品の保管方法と処理方法

■アート作品は一定期間学校で保管するケースがもっとも多く、78%に達している。学校で保管しないで本人に返却するのは23%である。

■一定期間学校で保管したあとは本人に返却するケースがほとんど全部である。

10.指導経験年数

■美術学校・大学を出た教員の指導経験年数(学校・民間を問わず)は20~24年がもっとも多いが、1~4年というケースも比較的高い。

■音楽教員の場合もほぼ同様の傾向である。

注.回答が「○人~○人」と記入しているケースが多いので「最小人数」「最大人数」に分けて集計した。「○人」と数字を記入している場合は「最小」にも最大にもカウントした。

■音楽教員の場合は1~4年という少ない経験年数の率が他の科目教員と比べて高いといえる。

■その他の科目の教員では1~4年の率がもっとも高いのが特徴である。

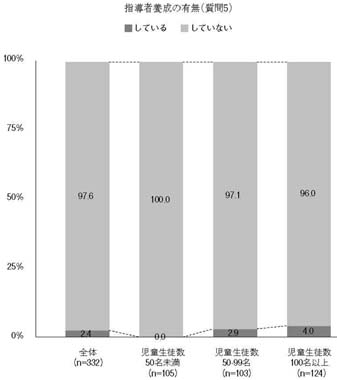

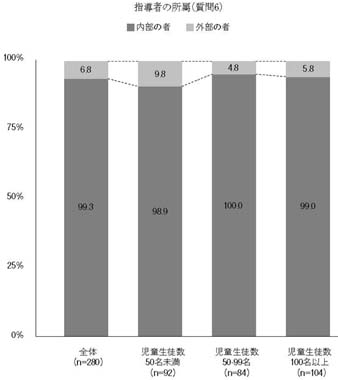

11.指導者養成の有無と指導者の所属

■芸術・文化活動の指導者は特に養成していない、というのが現状である。

■ほとんどが指導者は内部の者となっている。

■規模の小さい学校では指導者が外部である比率が高い。

12.アート教育担当責任者について

■アート教育担当責任者に対しての質問であるが、全体で60%の人が話題の展覧会には行っており、35%が身近な展覧会にも行くとしている。

■全体で、アート教育担当責任者の28%が自身で作品を作り発表している。この比率は大規模学校の方が小規模学校よりもかなり高い。

■作品を作っているが発表はしていないというケースが全体で28%であり、発表をしているというケースと同率である。これは発表の場がないという要因も影響していると推測される。

2)自由回答結果:(学校の部)

以下は自由回答「芸術文化教育についての抱負」を、大都市と地方をサンプルとして抽出し事例としてその回答をまとめたものである。抽出した事例は以下の地域であるが、当該地域については質問に記入のあった全校の回答をまとめた。この場合、できるだけ元回答のニュアンスをそこなわないように配慮したが、スペース制限や表現統一などの理由で変更・カットしたケースもある。

①大都市圏主要地域

■東京都の特別支援学校

*図工・美術の授業で扱う。美術鑑賞・創作などをとおして生徒の感性と個性を高める。

*障害者児童・生徒にとって芸術文化活動は重要。視覚障害者には情報を補い想像力を高めることができる。心の深さ、広さを育成していきたい。

*子供たちの精神を安定させ楽しくさせるよう内容を、教員が用意することが重要。心身ともに充分なときは専門的なことを教えればよい。

*健常者と同じように美的体験により感性を高め情操をやしなうため支援・指導を模索し、多角的に芸術文化教育をおこなってきたい。

*鑑賞教育の機会を増やしたい。

*途神の立地を理活用して美術館鑑賞などに行きたいが、全体計画が必要なためまだ実施していない。当面は構内展示に留まっている。

*子供の実態にあった素材あそび、子供の表情が引き出せる音楽活動・リズム運動。

*ピクチャートレイン美術館、伸び行く子供展、総合文化祭、都展への出品。

*アート活動に重きをおいている。楽器なども本物に触れる機会を。プロの演奏家による音楽会を年1回実施。

*図工・美術部会で指導事例の情報交換をおこなっている。

*生徒の豊かな人間形成をめざす。

*いろいろ実施したいが時間の確保が難しい。音楽では太鼓に力をいれている。

*芸術文化教育は特別支援学校教育にはとても大切。今後情報を入手しながら積極的に指導していきたい。

■大阪府の特別支援学校

*ユニバーサル的観点で、生きる力の糧として指導していきたい。

*美術・音楽の強化で実施。美術は校内外の作品展への展示、演奏は校外イベントでの発表をおこなっている。

*生徒の作品を見てもらうことは障害の理解にもつながる。

*財政上の理由で思うような活動はできていないが、可能な範囲で実施したい。

*在学中から校内だけでなく地域のサークルに参加人が多い。卒業生も活躍している。今後も個々のアートの芽を育てたい。

*さまざまな芸術体験を通じて情緒・感性を豊かにしたい。美術は最近のものを鑑賞させ、学校内外での時差が生じないように配慮している。またコンクールなどに出品して社会的評価を得ることが自信につながると思う。

■京都府の特別支援学校

*自分の思いを立体や平面に表現する楽しさを味わえるようにする。生涯、芸術に触れるように鑑賞の指導に力を入れる。音や作品を五感で味わいQOLを高める。

*重度・重複児が多い学校なのでカリキュラムを受ける生徒は少ないが、文化のある教育をめざしている。今後も多くの文化・芸術に触れさせ、重度・重複児が文化を感じるようにしていきたい。

*児童・生徒の実態にあった指導ができるよう指導者の研修を大切にしたい。

*児童・生徒がアートに関心をもつことを目標にしている。美術系大学との連携・日本画家のアドバイスなどのシステム整備。また校内に「アートギャラリーin呉竹」を立ち上げた。これをさらに発展させたい。

■埼玉県の特別支援学校

*本校は理療科のみなので教育目標は国家試験合格である。したがってアート教育は重要と思うがあまり盛り込むことはできない。

*校外での芸術鑑賞は時間的制約から年に1回の芸術鑑賞会である。予算面で難しい面もあるが、できるだけ本物日触れる機会をもちたいと思っている。

■神奈川県の特別支援学校

*自分や友達の作品のすばらしさを感じたがいを認めあう喜びを味わって欲しい。

*知的にハンディがあっても芸術的感性は健常者よりすぐれている場合が多く、それを引き出す取り組みをしていく。特に発表の機会を大切にしていきたい。

*校内を生徒の作品でいっぱいにしていきたい。

*児童・生徒間で大きな差があるので一斉事業授業の中で芸術性を高めるのは難しい。芸術活動に触れていくことで情操教育がなされるようにしたい。高等部では卒業後の余暇につながるような取り組みをしたい。

*芸術活動を通して、生きる喜びを感じながら社会参加できるようになってもらいたい。

*障害を持った子供に芸術文化教育は非常に大切なので、それを体験する環境を整え、指導者の研修に留意したい。

■兵庫県の特別支援学校

*地域に広めるために公民館・役場のサロンなどに展示を依頼。

*卒業後も継続して芸術活動を続けられる力量を育てたい。だが個性の伸張より教科をとおしての発達を目的としているので、芸術教育まで高めるのは無理がある。

*学校教育では個人の自己表現を大切にした美術教育をめざすべきで、一部の評価の高い作品を創出するのが目的ではない。必要なことは卒業後でも美術に親しめる場所づくりと、美術愛好製品を育むことである。

*児童・生徒が障害において楽しむことができるように取り組んでいる。

*本校には「総合芸術」というカリキュラムがある。ここでは1年間を通じて、文化発表会での創作劇の年収をしている。一般の人にも広く鑑賞してもらいたい。

*障害者に芸術文化活動は必要である。各々すばらしい感性をもっており、その力を引き出す努力が重要である。

*本校は1~5歳の幼児のみなので教科としての芸術文化教育は難しい面がある。したがって保育授業の中で絵・造形・音楽を通して、子供たちの感性を豊かにしていきたい。

■愛知県の特別支援学校

*余暇の楽しみをもつため、造形・演奏活動や鑑賞活動にも力をいれたい。レベルに差があるので学部単位では難しいが、学年やグループ単位で展覧会・コンサートなどに連れていくことはできると思う。他校の実践を知りたい。

*幅広いジャンルで美術作品を制作させ、公募に積極的に応募していきたい。また校内展示や鑑賞教育を充実したい。

*ゆとりある生活をおくるために、心の豊かさを育む創造活動や鑑賞活動などをおこなっていきたい。

*教育課程の中で時間を確保しながら、継続的に活動していきたい。

*「生きる力」につながる芸術文化教育をおこないたい。

*児童・生徒がもの作りや絵を楽しいと感じることができるアート教育をしていきたい。また趣味や生涯教育につながるアート教育をしていきたい。さらに作品発表の場を多く設定したい。

*卒後も芸術文化活動に自主的に参加できるよう、芸術文化活動の楽しさを感じていける授業をおこなっていきたい。

②その他の地域

■北海道の特別支援学校

*盲学校という実態から、音楽活動やコンサートには積極的に参加している。また「触れる芸術活動」などにも参加している。今後もさまざまな芸術活動に取り組んでいきたい。

*教育課程の中での取り組みも大切だが、部活動や地域のサークルなどを活用して芸術文化教育の充実を図る。

*自己表現の手段として幼児・児童・生徒の日常に根づくような芸術活動をおこないたい。

*楽しく取り組めて、生活を豊かにするものになって欲しい。

*児童・生徒の実態や教育課程のバランスから、現状の芸術文化活動で充分だと考えている。作品の出典は2つの作品展へ出し、年に1~2回演劇鑑賞をおこなっている。

*公募展への出典など積極的におこなっていきたい。

*児童・生徒がのびのびと制作・表現できるよう、実態に応じた手立てを講じていきたい。

*小・中・高と一貫して造形・音楽・ダンスを実施。高等部では芸術性より趣味に近くすることで余暇活動として将来につなげたい。

*子供たちは絵画のコンクール出展に意欲的で毎年ほぼ全員が何らかの賞を受賞している。コンクールのためではないが、楽しめることと完成の喜びを最優先している。努力が受賞で認められれば何よりも子供たちの自信になる。

*芸術文化活動は「表現活動」と考え、自己表現の一手段としている。将来の余暇活動につなげる大切な分野である。

*本校の教育活動を地域によりいっそう理解してもらい啓発したい。

*校内で児童・教職員および地域の関係機関からの作品展し、また生の演奏を聴くなど芸術に触れる機会をつくっている。

■青森県の特別支援学校

*子供たちの個性を生かしながら美術の基礎を教育し、美術展を鑑賞する機会を多く設定しものを見る目を養う。

*生徒の個々の表現に対する意欲を引き出せるように努めたい。

*児童・生徒の作品を地域に展示して住民の理解を得る。芸術文化は重要な自己表現であり、教職員だけでなく地域の人材も活用した教育をおこなっていきたい。

■秋田県の特別支援学校

*子供たちの個性が輝くよう、のびのびとした活動を展開していきたい。

*児童・生徒のいきいきとした表現活動の一環として、芸術文化活動に取り組んでいきたい。

*手・耳・振動などいろいろな感覚を使って楽しめる芸術が身近にたくさんあることを、授業を通して児童に伝えていきたい。

■岩手県の特別支援学校

*高校生活を充実させ卒後も芸術文化に触れて生活を豊かにさせたい。また障害者アートを支援し可能性を広げたい。

*ヒト・モノ・社会とのコミュニケーションの幅を広げていけるように取り組みたい。

*部活や行事で忙しく制作する時間があまりないが、公募展への応募意欲は強い。普通校の子供の作品に触れる機会をつくりたい。

■新潟県の特別支援学校

*小学部から高等部まで絵が好きな児童・生徒がいるので、活躍の場を提供するよう展覧会などの情報に注意していきたい。

*児童・生徒の心の安定を図る活動として、今後も芸術文化活動を大切に取り組んでいきたい。

*障害者にとって芸術文化活動は必要なものだが、学校生活の中でそれを継続的に実施するには、教室・専門指導員・予算などで問題がある。現状としては冬の校内作品展のために集中的に創作活動をとりいれている。

*他の教育活動・行事に押されて美術の授業や文化祭が縮小されないよう、芸術文化教育の重要性をアピールしたい。

*障害の特性に合った視覚的内容の活動を、子供のよさが発揮できるよう取り組んでいきたい。

■石川県の特別支援学校

*小中学部の方が美術教育に適しており、高等部は出口教育がメインなので、中学までに芸術文化活動にチャレンジするとよい。

*重度重複の障害であるがいきいきと学校生活を送っている。見る人に子供たちの生命力が伝わるような教育活動をおこなっていきたい。また、活動する子供たちにも楽しい気持ちや達成感を味わってもらいたい。

*子供たちの力が発揮できる内容の教材や指導方法をとり、積極的に取り組んでいきたい。

*障害の程度にかかわらずすべての生徒がいきいきと楽しめるアート教育の研究をしたい。展覧会などで本物の作品を鑑賞する機会をもうけたい。生徒の作品を積極的に発表し、障害者アートのすばらしさを発信していきたい。

*作品そのものより、「感触あそび」などで過程を楽しみ結果としてよい作品ができるような手立てを考えている。

■長野県の特別支援学校

*エイブルアートジャパンの活動を参考にワークショップなどを定期開催し、地域・保護者をまきこんで美術館でアート展を開きたい。

*障害の程度がさまざまな中で、それぞれの個を生かして表現活動ができればと思う。

*太鼓演奏など表現活動や陶芸などにもっと深まりをもっていきたい。また、こうした表現の場がもっと多くなって欲しい。

*造形教育は自己表現の場として重要であり独特な作品が出来上がることが多い。音楽では、歌・リズムダンスなど好きな子供が多い。これらの活動は子供たちの自己解放・自己表現の力を伸ばす重要なものであり、学習としての位置づけをしっかりしたい。

*芸術文化教育は情操を育てるのに不可欠であり、今後も力をいれたい。特に音楽は在学中も卒後も大きな役割りを果たすため、生活の一部となるよう教育していきたい。

■群馬県の特別支援学校

*生徒の実態に合わせて積極的に実施したい。

*授業の中で楽しく作品づくりができるよう、興味をもちやすい題材や技法を取りいれていきたい。

*児童・生徒はそれぞれの自己表現方法があるので、一人ひとりの表現を観察し、絵画であれば1枚の絵の中に意思を伝えられるようなダイナミックな活動をさせたい。そのときの経過や結果として出たものを作品としてとりあげ、達成感として味わわせたい。

*県内のアート展にはなるべく出品したいが、転出入が多い学校なので作品が出せないこともある。

*作品を認知できない児童・生徒が多いため、教師の創意工夫によって子供の「エネルギー」を色・形・文章で表現させる。また、校外への作品発表について配慮と啓発をより一層図りたい。

*本人に自信をもたせるという目的と、芸術活動を生活に取りいれるという目的を追求したい。

*盲学校として、視覚障害者への支援の有り方を考えている。

*毎年、学習発表会で成果を発表している。参観者は保護者・兄弟・医師・看護師・前籍校関係者などである。子供たちの体調に留意しながら課題に取り組ませて達成感を体験させるよう努力したい。また美術や音楽で本物に触れさせるようにしていきたい。

*言葉・手ぶり・動作で表わせなくても、造形だと表現できる場合がある。子供たちの気持ちに寄り添って支援したい。

*障害者が楽しく自己表現できるように教材・教具を工夫したい。特に教員の芸術教育についての共通理解を広げたい(美術)。

*鑑賞も制作も、子供どうしが見合うこと。そのような活動を保障すること。

*芸術文化教育は、授業の中で指導することが時間の関係でも現実的である。

■静岡県の特別支援学校

*外部講師から専門知識・技能を吸収し実践に生かすとともに、地域などに児童・生徒の学習の成果を発信していきたい。

*流木・海岸の意思・木の実など地域の特性を生かした素材を取りいれ、生徒が自分の思いを表現できるよう支援していきたい。

*中期教育目標の1つに「芸術文化活動・スポーツなどを通して触れあいの機会をもち豊かな情操を育む」ことをめざしている。本年度は地域の人材を招いて学習や鑑賞をおこなった。今後もこうした形で子供たちの豊かな心を育んでいきたい。

*特別支援学校の子供たちをよく知ってもらうために、子供の個性を生かしながら発表の機会を今後ももっていきたい。

*子供たちを知ってもらうよい機会として、子供たちの芸術的才能を地域に発信していきたい。

*児童・生徒の特性を生かし、絵画・音楽の関心のあることを見出し授業や部活動で伸ばしていきたい。卒後の生活での趣味の1つとなり、人間関係を広げていくものとなり、豊かに生活して欲しいと願っている。

*作品展の会場とした区役所や美術館が協力してくれている。今後も作品発表の場を定期的に設け、障害者理解の場としたい。

*他の作品を鑑賞する機会をつくりたい。また、子供たちがじっくり作品作りができる環境を整えたい。

*個々の実態に合った活動に取り組み、よりよい作品づくりをめざしたい。

*本校は芸術を通して感性を育てることを重視した、感覚を集中させる教育をおこなってきた。これは情感豊かな人間形成と生活・学習能力の向上につながる。今後もこの方向を重視し、アートを将来の自立した生活に生かしていきたい。

■三重県の特別支援学校

*絵や歌による表現を体験させたいが、近年、重度の子供が多くなりなかなか作品づくりができない。

*子供たちが美術の楽しさに気づき、生活の中で楽しんで美術に関わっていくようになって欲しい。

■鳥取県の特別支援学校

*今後機会があれば、校内で協議して芸術文化活動を積極的に取りいれていきたい。

*聴覚障害児の特別支援学校であるが、子供たちは楽器演奏・歌唱が大好きで積極的に取り組んでいる。芸術は人生を豊かにするので、できるだけ本物と出会うチャンスを取り込んでいきたい。

*校外のデパートなどでの作品展示を毎年実施している。

■山口県の特別支援学校

*地域での発表に力をいれていきたい。それにより、障害児理解の推進と子供たちの励みとなる。

*知識や技術に目を向けるのではなく、一人ひとりの思いを大切にした創作活動を続けていきたい。

*音楽・造形活動は大切な自己表現の方法である。コミュニケーションが苦手な子供にとって、音・リズム・色・形などで自己表現することは自分も他者も大切にする気持ちを育む。本校では、教科だけでなく、領域・教科を会わせた学習、生徒会や学校の行事、学級活動など多様な場面で芸術文化活動を取りいれている。その中で、子供たちは特性に合わせて生き生きと取り組んでいる。

■香川県の特別支援学校

*全盲者を対象とした絵画の蝕図化は課題の1つである。教育現場の努力とボランティアサークルとの連携で課題を解決したい。しかし、ボランティアサークルでは予算と製作者数に問題があり、全国的な連携を探っている。

■愛媛県の特別支援学校

*公募に出展したい。外内展を充実させたい。

*児童・生徒が少しでも喜びをもって表現し創造する場を提供していきたい。

*芸術文化活動は、生徒の表現力向上させ感性を磨く。また外部で発表することにより、障害者理解の促進と社会参加を促す。

*子供たちの心を表現する作品を引き出し、芸術に親しむことで豊かな心をもてるようにしていきたい。

■福岡県の特別支援学校

*外部の展覧会で生の作品を見せる機会をつくっていきたい。

*地域の美術館・大学など教育施設・公園など野外での作品発表をしたい。教員の自主研修・校内展示・鑑賞会などを促進したい。

*生徒の作品を日常的に展示できるスペースを確保したい。高等学校文化連盟の地区展・県展に参加し、本校生徒の作品を多くの人に見てもらい、障害者の理解につなげたい。

*アートには、障害のあるなしはある意味で関係がない。「そこにどれだけ『自分の目的』を注ぎ込めるか」かが大切である。本校でもこどもたちが人の評価を気にせず自分お目的に没頭して表現できる時間をより多く設定していきたい。

■熊本県の特別支援学校

*少ない児童・生徒数だが、体育面も文化面もよくがんばって毎年成果を出している。今後も各種取り組みにチャレンジさせたい。

*初めての試みでプロの生演奏や歌声に親しむ機会としてスクールコンサートを実施した。今後も継続したい。

*他県の盲学校の生徒作品を鑑賞するとともに交流を通じて互いの学校で展覧会を開催したい。

*児童・生徒は美術・音楽・書道が大好きである。今後、すばらしい作品に触れる機会を設けて、情操教育の充実を図りたい。

*子供たちが、心を開放して制作をすることによって、自分に自信をもち他人の作品も認めあえる教育環境をつくっていく。また、外部の公募展や普通校の展覧会に参加することにより、外部との交流を増し、聾者としてのアイデンティティ確立をめざす。

■鹿児島県の特別支援学校

*本校の生徒は聴覚障害者だが視覚を通した活動は活発にできるので、美術を通して情操豊かな表現力を身につけさせたい。

*児童・生徒の発表の機会を増やし、芸術活動への意欲や自信につなげていきたい。

*児童・生徒作品の公募展への出品を増やしたい。

*校内でのスケッチ大会、学校内でのコンサート企画、陶芸などの作品展示を進めていきたい。

*現在おこなっている音楽や図工・美術の学習を、子供たちの実態を考慮しながらより充実していきたい。

(

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

( (

(