Ⅲ.試行事業からみえた障害者自立支援給付の現状

まずは、2年間にわたる分析ソフトの開発・試行事業の内容を整理しておきたい。

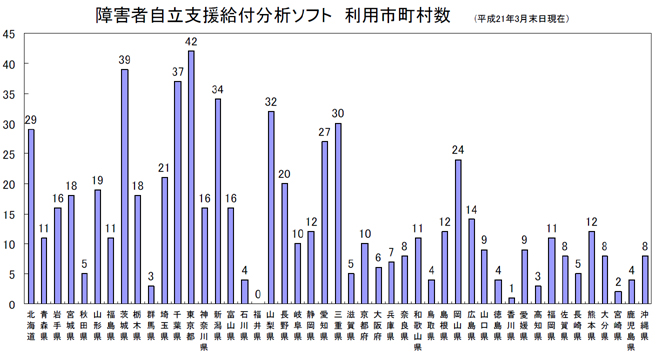

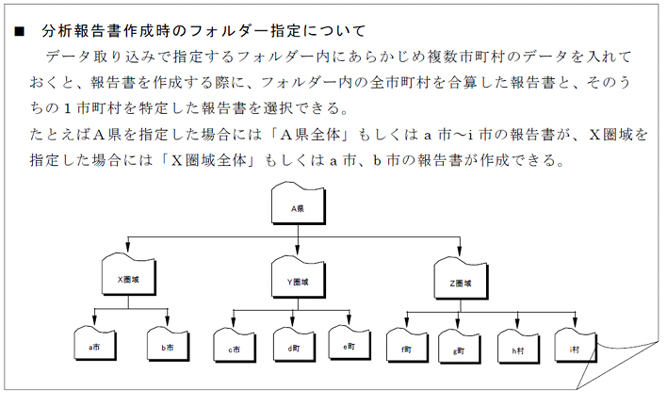

■『障害者自立支援給付圏域間比較分析ソフト』 『障害者自立支援給付圏域間比較分析ソフト』については、県単位で研究事業に協力が得られた6県47圏域(194市町村)と、市町村単位での協力が得られた3圏域(17市町村)の合計50 圏域について分析を行った。本分析ソフトは、県全体のデータ集約が必要となるため、分析ソフトの配布は、原則的には都道府県としている。 |

次頁からは、試行事業から見えてきた障害者自立支援給付の現状についての資料と、本事業に関連してこれまで発表してきた論文等を2 編掲載している。

1.障害者自立支援給付分析報告書:215 市町村 (2008 年6 月利用)

2.障害者自立支援給付に関する詳細分析:市町村単位

3.障害者自立支援給付に関する詳細分析:圏域単位

4.【学会報告】障害福祉サービスの利用実態と地域差

-A県における障害者自立支援給付の実績分析より-

5.【論文】「障害者自立支援給付分析ソフト」の設計と活用可能性

|

分析報告書 |

0.用語の解説

1.支給決定・受給・費用額等に関する指標

| 指標 | 定義 |

| 支給決定者数 | 当該区分における支給決定者数(実人数) |

| 受給者数 | 当該区分における受給者数(実人数) |

| 給付率 | 受給者数/支給決定者数 |

| 利用率 | 当該区分の受給者数/受給者全体(実人数) |

| 費用額 | 当該区分の単位数×10 |

| 1人当たり費用額 | 当該区分の費用総額/当該区分の受給者数 |

| 利用総日数 | 当該区分の利用日数の合計 |

| 1人当たり利用日数 | 当該区分の利用総日数/受給者数 |

2.サービス分類の基準

1)サービス機能別分類

| 居宅での介護 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者包括支援 |

| 日中活動支援 | 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童デイサービス、旧身体障害者通所授産施設、旧身体障害者通所更生施設、旧身体障害者療護施設、旧知的障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設 |

| 短期入所支援 | 短期入所 |

| 居住支援 | 共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練、旧知的障害者通勤寮 |

| 旧入所施設 | 旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者入所更生施設、旧身体障害者入所授産施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者入所更生施設 |

2)サービスパッケージの区分

| 3区分 | 7区分 | |

|---|---|---|

| 旧入所 | 旧入所施設 | 当該月に1回以上「旧入所施設」を利用している者(他のサービス機能の利用を問わない) |

| 複数 | 複数(居住あり) | 当該月に「居住支援」を利用している者のうち、他のサービス機能(「旧入所施設」を除く)を合わせて利用している者 |

| 単数 | 居住支援のみ | 当該月に「居住支援」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

| 複数 | 複数(居住なし) | 当該月に「旧入所支援」および「居住支援」の利用がない者のうち、複数のサービス機能を利用している者 |

| 単数 | 短期入所支援のみ | 当該月に「短期入所」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

| 日中活動支援のみ | 当該月に「日中活動支援」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 | |

| 居宅での介護のみ | 当該月に「居宅での介護」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

なお、本分析ソフトにおける障害区分および障害程度区分については、受給者台帳情報に記載された内容を用いている。

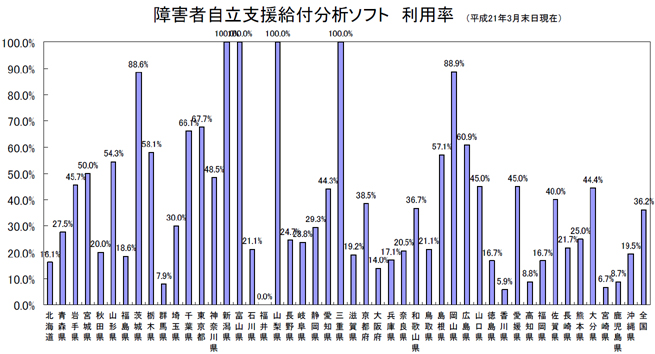

1-1 支給決定者・受給者の人数

| 支給決定者数 | 受給者数 | 給付率 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 障 害 者 |

身体 | 19,787 | 24.5% | 16,404 | 25.7% | 82.9% |

| 知的 | 36,884 | 45.7% | 33,271 | 52.2% | 90.2% | |

| 精神 | 8,707 | 10.8% | 6,656 | 10.4% | 76.4% | |

| 小計 | 65,378 | 81.0% | 56,331 | 88.4% | 86.2% | |

| 障害児 | 15,339 | 19.0% | 7,398 | 11.6% | 48.2% | |

| 全体 | 80,717 | 100.0% | 63,729 | 100.0% | 79.0% | |

1-2 受給者の障害程度区分

| 障害程度区分 | 全体 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 未判定 | |||

| 障 害 者 |

身体 | 790 | 1,945 | 2,014 | 1,455 | 1,628 | 3,480 | 5,092 | 16,404 |

| 知的 | 1,213 | 3,406 | 4,938 | 4,271 | 2,728 | 2,183 | 14,532 | 33,271 | |

| 精神 | 637 | 1,244 | 869 | 204 | 39 | 12 | 3,651 | 6,656 | |

| 小計 | 2,640 | 6,595 | 7,821 | 5,930 | 4,395 | 5,675 | 23,275 | 56,331 | |

| 障害児 | 3 | 40 | 43 | 43 | 5 | 7 | 7,299 | 7,398 | |

1-3 受給者の費用額

| 受給者数 | 人数割合 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

||

| 障 害 者 |

身体 | 16,404 | 25.7% | 2,894,056 | 30.3% | 176,424 |

| 知的 | 33,271 | 52.2% | 5,871,764 | 61.5% | 176,483 | |

| 精神 | 6,656 | 10.4% | 460,179 | 4.8% | 69,138 | |

| 小計 | 56,331 | 88.4% | 9,226,000 | 96.7% | 163,782 | |

| 障害児 | 7,398 | 11.6% | 317,862 | 3.3% | 42,966 | |

| 全体 | 63,729 | 100.0% | 9,543,862 | 100.0% | 149,757 | |

2.サービス別の給付実績

2-1 支給決定者・受給者の人数

① 障害者

| サービス機能 | サービス種類 | 支給 決定者数 |

受給者数 | 給付率 |

|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 居宅介護 | 13,539 | 8,472 | 62.6% |

| 重度訪問介護 | 696 | 521 | 74.9% | |

| 行動援護 | 436 | 195 | 44.7% | |

| 重度包括 | 6 | 5 | 83.3% | |

| 日中活動支援 | 療養介護 | 155 | 149 | 96.1% |

| 生活介護 | 11,536 | 9,713 | 84.2% | |

| 自立訓練(機能訓練) | 442 | 360 | 81.4% | |

| 自立訓練(生活訓練) | 2,021 | 1,677 | 83.0% | |

| 就労移行支援 | 2,866 | 2,501 | 87.3% | |

| 就労継続支援A型 | 972 | 843 | 86.7% | |

| 就労継続支援B型 | 8,793 | 7,555 | 85.9% | |

| 児童デイ | 155 | 84 | 54.2% | |

| 旧 身体通所 | 1,098 | 734 | 66.8% | |

| 旧 知的通所 | 9,385 | 7,850 | 83.6% | |

| 短期入所支援 | 短期入所 | 14,377 | 2,328 | 16.2% |

| 居住支援 | ケアホーム | 3,678 | 3,425 | 93.1% |

| 施設入所支援 | 5,106 | 4,836 | 94.7% | |

| グループホーム | 3,400 | 2,845 | 83.7% | |

| 宿泊型自立訓練 | 12 | 10 | 83.3% | |

| 通勤寮 | 290 | 235 | 81.0% | |

| 旧入所施設 | 旧 身体入所 | 4,851 | 4,196 | 86.5% |

| 旧 知的入所 | 11,454 | 10,445 | 91.2% | |

| 全体(実人数) | 65,378 | 56,331 | 86.2% | |

| 合計 | 95,228 | 68,979 | ||

② 障害児

| サービス機能 | サービス種類 | 支給 決定者数 |

受給者数 | 給付率 |

|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 居宅介護 | 3,956 | 1,332 | 33.7% |

| 重度訪問介護 | 4 | 3 | 75.0% | |

| 行動援護 | 621 | 294 | 47.3% | |

| 日中活動支援 | 児童デイ | 9,537 | 5,687 | 59.6% |

| 短期入所支援 | 短期入所 | 8,205 | 552 | 6.7% |

| その他 | 161 | 210 | 130.4% | |

| 全体(実人数) | 15,339 | 7,398 | 48.2% | |

| 合計 | 22,484 | 8,078 | ||

2-2 サービス種類別の費用額・利用量

① 障害者

| サービス機能 | サービス種類 | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

利用 総日数 |

1人当たり 利用日数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 居宅介護 | 8,472 | 15.0% | 416,785 | 4.5% | 49,196 | 85,896 | 10.1 |

| 重度訪問介護 | 521 | 0.9% | 185,302 | 2.0% | 355,667 | 12,569 | 24.1 | |

| 行動援護 | 195 | 0.3% | 8,858 | 0.1% | 45,424 | 942 | 4.8 | |

| 重度包括 | 5 | 0.0% | 1,168 | 0.0% | 233,640 | 106 | 21.2 | |

| 日中活動支援 | 療養介護 | 149 | 0.3% | 36,960 | 0.4% | 248,052 | 4,438 | 29.8 |

| 生活介護 | 9,713 | 17.2% | 1,512,351 | 16.4% | 155,704 | 172,233 | 17.7 | |

| 自立訓練(機能訓練) | 360 | 0.6% | 23,654 | 0.3% | 65,704 | 3,701 | 10.3 | |

| 自立訓練(生活訓練) | 1,677 | 3.0% | 186,280 | 2.0% | 111,079 | 27,943 | 16.7 | |

| 就労移行支援 | 2,501 | 4.4% | 361.625 | 3.9% | 144,592 | 46,702 | 18.7 | |

| 就労継続支援A型 | 843 | 1.5% | 79.422 | 0.9% | 94,213 | 16,617 | 19.7 | |

| 就労継続支援B型 | 7,555 | 13.4% | 682,118 | 7.4% | 90,287 | 133,047 | 17.6 | |

| 児童デイ | 84 | 0.1% | 4,013 | 0.0% | 47,779 | 833 | 9.9 | |

| 旧 身体通所 | 734 | 1.3% | 85,450 | 0.9% | 116,416 | 12,715 | 17.3 | |

| 旧 知的通所 | 7,850 | 13.9% | 1,130,851 | 12.3% | 144,057 | 155,908 | 19.9 |

|

| 短期入所支援 | 短期入所 | 2,328 | 4.1% | 158,655 | 1.7% | 68,151 | 18,713 | 8.0 |

| 居住支援 | ケアホーム | 3,425 | 6.1% | 307,916 | 3.3% | 89,902 | 98,673 | 28.8 |

| 施設入所支援 | 4,836 | 8.6% | 398,720 | 4.3% | 82,448 | 140,544 | 29.1 | |

| グループホーム | 2,845 | 5.1% | 152,962 | 1.7% | 53,765 | 82,202 | 28.9 | |

| 宿泊型自立訓練 | 10 | 0.0% | 852 | 0.0% | 85,224 | 297 | 29.7 | |

| 通勤寮 | 235 | 0.4% | 23,254 | 0.3% | 98,954 | 6,852 | 29.2 | |

| 旧入所施設 | 旧 身体入所 | 4,196 | 7.4% | 1,132,448 | 12.3% | 269,887 | 121,901 | 29.1 |

| 旧 知的入所 | 10,445 | 18.5% | 2,336,356 | 25.3% | 223,682 | 306,808 | 29.4 | |

| 全体(実人数) | 56,331 | 100.0% | 9,226,000 | 100.0% | 163,782 | 1,449,640 | 25.7 | |

| 合計 | 68,979 | 122.5% | ||||||

② 障害児

| サービス機能 | サービス種類 | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

利用 総日数 |

1人当たり 利用日数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 居宅介護 | 1,332 | 18.0% | 65,606 | 20.1% | 49,254 | 9,817 | 7.4 |

| 重度訪問介護 | 3 | 0.0% | 108 | 0.0% | 36,050 | 11 | 3.7 | |

| 行動援護 | 294 | 4.0% | 13,892 | 4.3% | 47,251 | 1,383 | 4.7 | |

| 日中活動支援 | 児童デイ | 5,687 | 76.9% | 192,291 | 59.0% | 33,812 | 36,215 | 6.4 |

| 短期入所支援 | 短期入所 | 552 | 7.5% | 30,030 | 9.2% | 54,403 | 2,778 | 5.0 |

| その他 | 210 | 2.8% | 24,007 | 7.4% | 114,321 | 4,917 | 23.4 | |

| 全体(実人数) | 7,398 | 100.0% | 325,905 | 100.0% | 44,057 | 55,121 | 7.5 | |

| 合計 | 8,078 | 109.2% | ||||||

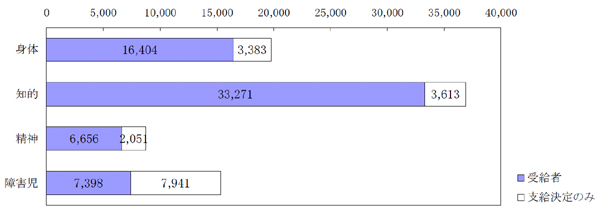

2-3 サービス機能別の費用額(障害児を除く)

1) 全体

| 受給者数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 9,078 | 16.1% | 612,113 | 6.6% | 67,428 |

| 日中活動支援 | 31,114 | 55.2% | 4,102,723 | 44.5% | 131,861 |

| 短期入所支援 | 2,328 | 4.1% | 158,655 | 1.7% | 68,151 |

| 居住支援 | 11,346 | 20.1% | 883,704 | 9.6% | 77,887 |

| 旧入所施設 | 14,638 | 26.0% | 3,468,804 | 37.6% | 236,973 |

| 全体(実人数) | 56,331 | 100.0% | 9,226,000 | 100.0% | 163,782 |

| 合計 | 68,504 | 121.6% |

2) 「居宅での介護」の内容

| サービス種類 | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 居宅介護 | 8,472 | 93.3% | 416,785 | 68.9% | 49,196 | |

| 5 分 類 |

身体介護 | 3,746 | 41.3% | 284,287 | 47.0% | 75,891 |

| 家事援助 | 5,678 | 62.5% | 110,464 | 18.3% | 19,455 | |

| 通院等介助(身体介護あり) | 737 | 8.1% | 14,567 | 2.4% | 19,765 | |

| 通院等介助(身体介護なし) | 483 | 5.3% | 3,140 | 0.5% | 6,501 | |

| 通院等乗降介助 | 170 | 1.9% | 1,191 | 0.2% | 7,006 | |

| 重度訪問介護 | 521 | 5.7% | 181,114 | 30.0% | 347,627 | |

| 行動援護 | 195 | 2.1% | 8,699 | 1.4% | 44,613 | |

| 重度包括 | 5 | 0.1% | 1,168 | 0.2% | 233,640 | |

| 全体(実人数) | 9,078 | 100.0% | 604,630 | 100.0% | 66,604 | |

| 合計 | 11,535 | 127.1% | ||||

※居宅介護に含まれる利用者負担上限管理加算の費用が、居宅介護の5分類に振り分けられないため、合計が一致しない。

3) 「日中活動支援」の内容

| サービス種類 | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 療養介護 | 149 | 0.5% | 36,960 | 0.9% | 248,052 |

| 生活介護 | 9,713 | 31.2% | 1,509,446 | 36.8% | 155,405 |

| 自立訓練(機能訓練) | 360 | 1.2% | 23,654 | 0.6% | 65,704 |

| 自立訓練(生活訓練) | 1,677 | 5.4% | 186,210 | 4.5% | 111,037 |

| 就労移行支援 | 2,501 | 8.0% | 361,085 | 8.8% | 144,376 |

| 就労継続支援A型 | 843 | 2.7% | 79,237 | 1.9% | 93,994 |

| 就労継続支援B型 | 7,555 | 24.3% | 681,893 | 16.6% | 90,257 |

| 児童デイ | 84 | 0.3% | 4,013 | 0.1% | 47,779 |

| 旧 身体通所 | 734 | 2.4% | 85,450 | 2.1% | 116,416 |

| 旧 知的通所 | 7,850 | 25.2% | 1,130,574 | 27.6% | 144,022 |

| 全体(実人数) | 31,114 | 100.0% | 4,098,521 | 100.0% | 131,726 |

| 合計 | 31,466 | 101.1% |

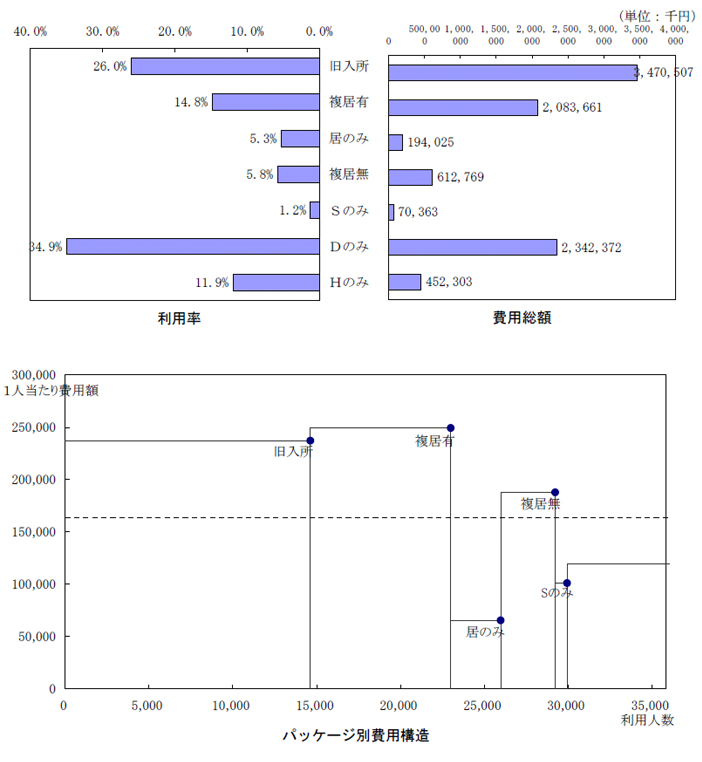

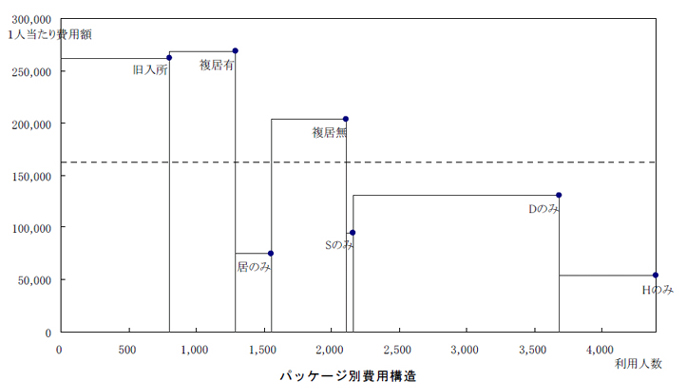

3.サービスパッケージ別の給付実績(障害児を除く)

3-1 サービスパッケージ(7区分)

| サービス種類 | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 旧入所施設 | 旧入所 | 14,638 | 26.0% | 3,470,507 | 37.6% | 237,089 |

| 複数(居住あり) | 複居有 | 8,361 | 14.8% | 2,083,661 | 22.6% | 249,212 |

| 居住支援のみ | 居のみ | 2,977 | 5.3% | 194,025 | 2.1% | 65,175 |

| 複数(居住なし) | 複居無 | 3,267 | 5.8% | 612,769 | 6.6% | 187,563 |

| 短期入所支援のみ | Sのみ | 697 | 1.2% | 70,363 | 0.8% | 100,952 |

| 日中活動支援のみ | Dのみ | 19,676 | 34.9% | 2,342,372 | 25.4% | 119,047 |

| 居宅での介護のみ | Hのみ | 6,715 | 11.9% | 452,303 | 4.9% | 67,357 |

| 全体(実人数) | 56,331 | 100.0% | 9,226,000 | 100.0% | 163,782 | |

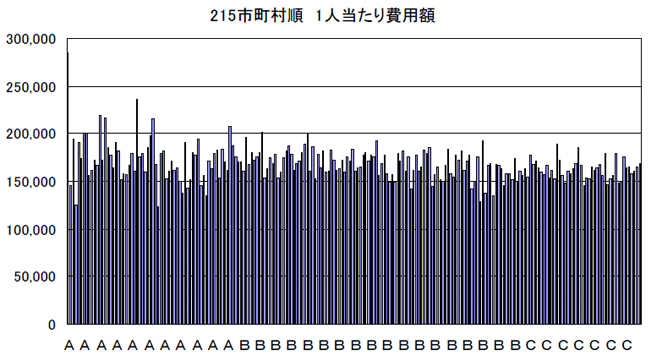

1、人口3分類別基本指標

(1)全体

| 市町村数 | 1人当たり費用額 | 重複率(サービス) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実数 | 構成比 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | ||

| A | 人口2万以下 | 66 | 30.7% | 174,185 | 25,814 | 25.7% | 12.3% |

| B | 人口10万以下 | 104 | 48.4% | 167,878 | 13,978 | 24.0% | 8.0% |

| C | 人口10万以上 | 45 | 20.9% | 162,154 | 10,032 | 22.2% | 7.6% |

| 単純平均 | - | 168,616 | 18,323 | 24.1% | 9.5% | ||

| 全体 | 215 | 100.0% | 163,782 | - | 22.5% | - | |

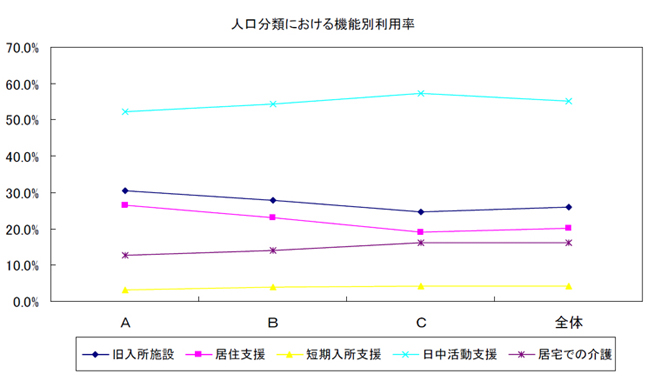

(2)機能別

| 利用率 | 旧入所 施設 |

居住 支援 |

短期入所 支援 |

日中活動 支援 |

居宅での 介護 |

合計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 人口2万以下 | 30.5% | 26.5% | 3.2% | 52.3% | 12.7% | 125.1% |

| B | 人口10万以下 | 27.8% | 23.0% | 4.1% | 54.4% | 14.0% | 123.2% |

| C | 人口10万以上 | 24.6% | 19.2% | 4.3% | 57.2% | 16.1% | 121.3% |

| 単純平均 | 28.0% | 23.3% | 3.8% | 54.3% | 14.0% | 123.4% | |

| 全体 | 26.0% | 20.1% | 4.1% | 55.2% | 16.1% | 121.6% | |

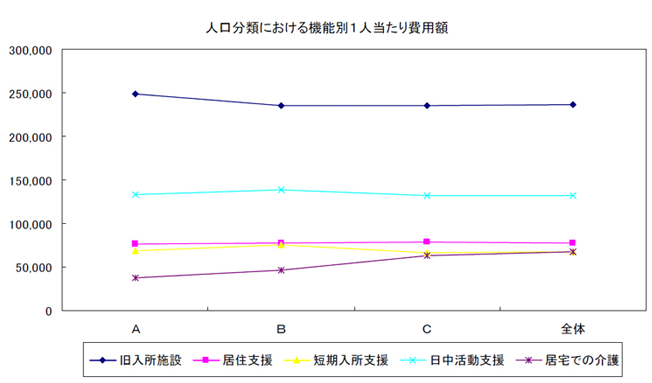

| 1人当たり費用額 | 旧入所 施設 |

居住 支援 |

短期入所 支援 |

日中活動 支援 |

居宅での 介護 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 人口2万以下 | 248,897 | 77,060 | 69,213 | 133,680 | 38,307 |

| B | 人口10万以下 | 235,306 | 78,263 | 75,566 | 138,988 | 46,542 |

| C | 人口10万以上 | 236,050 | 79,140 | 66,340 | 131,862 | 62,856 |

| 単純平均 | 239,547 | 78,087 | 71,924 | 135,867 | 47,781 | |

| 全体 | 236,973 | 77,887 | 68,151 | 131,861 | 67,428 | |

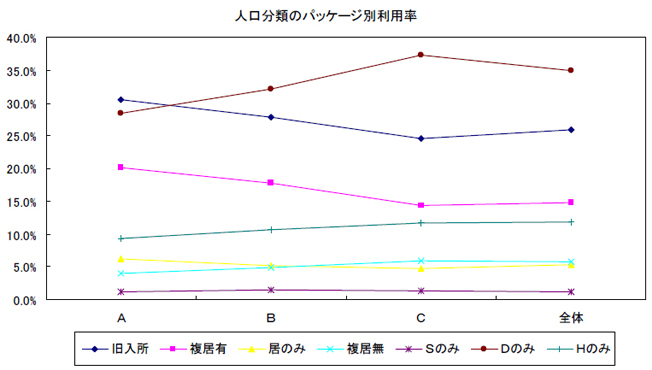

(3)サービスパッケージ別

| 利用率 | 旧入所 |

複居有 | 居のみ | 複居無 | Sのみ | Dのみ | Hのみ | |

| A | 人口2万以下 | 30.5% | 20.2% | 6.3% | 4.0% | 1.2% | 28.5% | 9.3% |

| B | 人口10万以下 | 27.8% | 17.7% | 5.2% | 4.9% | 1.5% | 32.2% | 10.7% |

| C | 人口10万以上 | 24.6% | 14.4% | 4.8% | 5.9% | 1.3% | 37.3% | 11.7% |

| 単純平均 | 28.0% | 17.8% | 5.5% | 4.8% | 1.4% | 32.1% | 10.5% | |

| 全体 | 26.0% | 14.8% | 5.3% | 5.8% | 1.2% | 34.9% | 11.9% | |

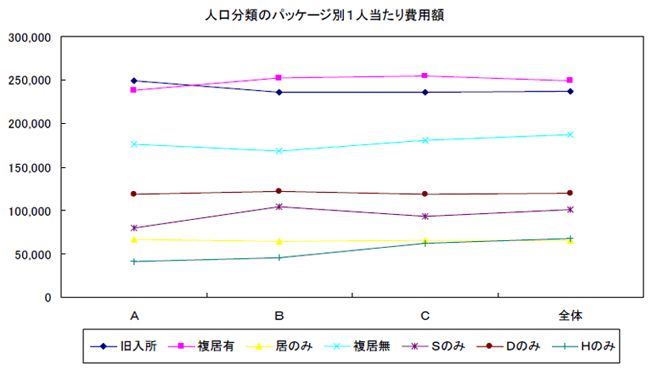

| 利用率 | 旧入所 |

複居有 | 居のみ | 複居無 | Sのみ | Dのみ | Hのみ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 人口2万以下 | 249,029 | 238,066 | 66,846 | 175,750 | 79,825 | 118,189 | 40,423 |

| B | 人口10万以下 | 235,404 | 252,263 | 63,921 | 168,533 | 104,000 | 121,947 | 44,941 |

| C | 人口10万以上 | 236,232 | 255,089 | 64,796 | 179,949 | 93,223 | 118,902 | 62,116 |

| 単純平均 | 239,673 | 248,644 | 64,912 | 172,916 | 97,110 | 120,184 | 47,477 | |

| 全体 | 237,089 | 249,212 | 65,175 | 187,563 | 100,952 | 119,047 | 67,357 | |

2、人口3分類別215 市町村較差

(1)1 人当たり費用額

(3)機能別利用率

(4)機能別1人当たり費用額

(5)パッケージ別利用率

(5)パッケージ別利用率

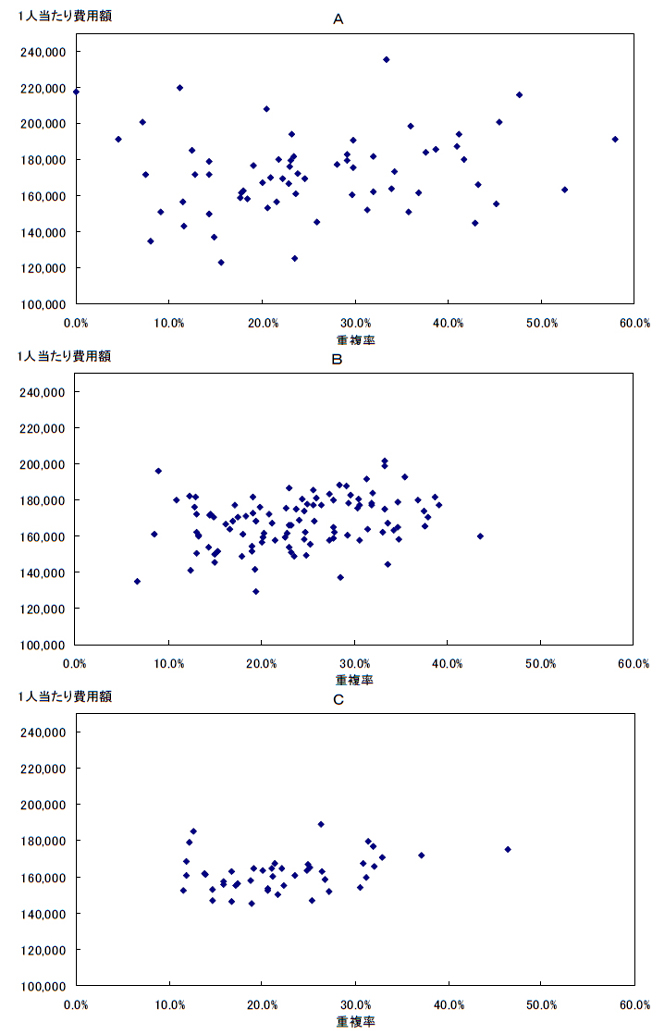

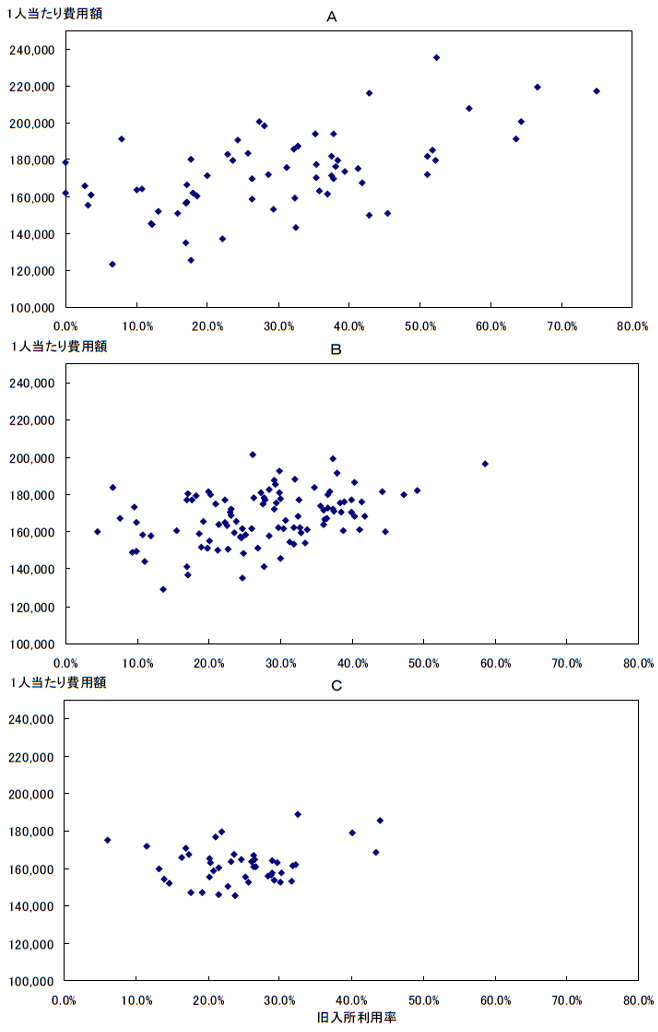

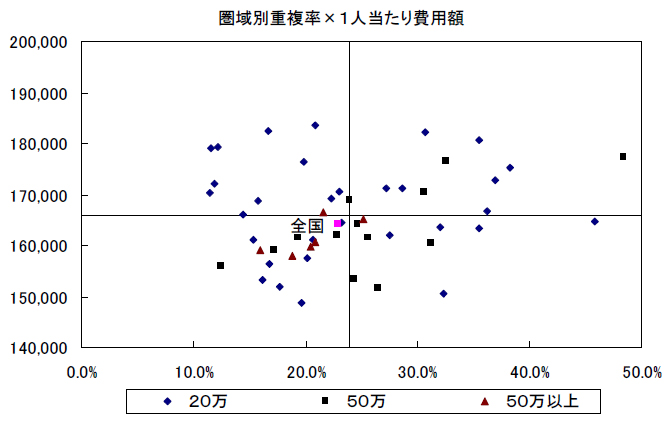

3.重複率と1人当たり費用額(人口3分類別)

4.旧入所利用率と1人当たり費用額(人口3分類別)

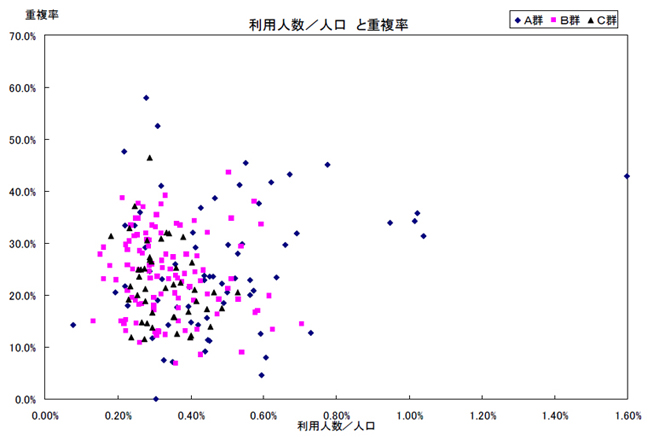

5.利用人数/人口と重複率

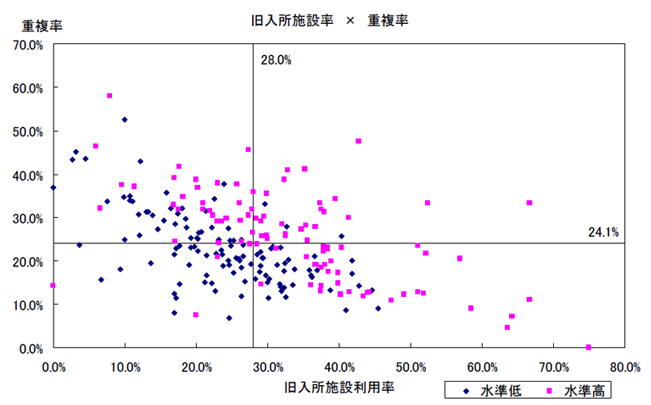

6.旧入所施設率×重複率(1人当たり費用額高い群と低い群)

1、人口分類別基本指標

(1)全体

| 圏域数 | 1人当たり費用額 | 重複率(サービス) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実数 | 構成比 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | ||

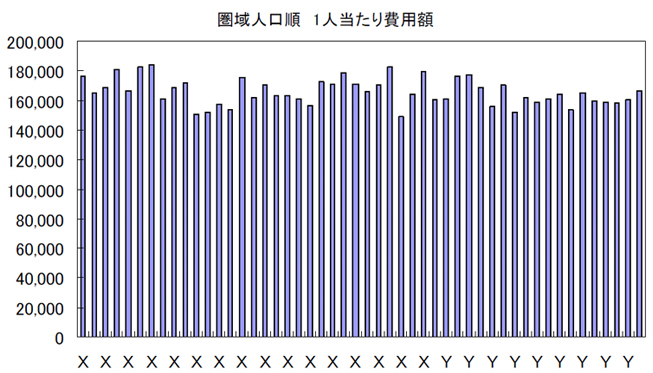

| X | 人口30万以下 | 31 | 62.0% | 167,550 | 9,598 | 23.7% | 9.1% |

| Y | 人口30万以上 | 19 | 38.0% | 162,766 | 6,882 | 24.3% | 7.8% |

| 全体 | 50 | 100.0% | 164,274 | 8,923 | 22.9% | 8.6% | |

| 単純平均 | - | 165,768 | - | 23.9% | - | ||

(2)機能別

| 利用率 | 旧入所 施設 |

居住 支援 |

短期入所 支援 |

日中活動 支援 |

居宅での 介護 |

合計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| X | 人口30万以下 | 28.3% | 22.7% | 3.4% | 54.3% | 14.2% | 122.9% |

| Y | 人口30万以上 | 23.1% | 20.4% | 5.0% | 58.4% | 16.3% | 123.2% |

| 単純平均 | 26.4% | 21.9% | 4.0% | 55.9% | 15.0% | 123.1% | |

| 全体 | 25.9% | 20.5% | 4.1% | 55.6% | 16.0% | 122.0% | |

1人当たり費用額

| 旧入所 施設 |

居住 支援 |

短期入所 支援 |

日中活動 支援 |

居宅での 介護 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| X | 人口30万以下 | 240,526 | 77,320 | 71,049 | 133,956 | 45,911 |

| Y | 人口30万以上 | 238,340 | 79,836 | 66,401 | 132,994 | 61,293 |

| 単純平均 | 239,711 | 78,257 | 69,317 | 133,597 | 51,642 | |

| 全体 | 237,245 | 78,204 | 68,363 | 132,136 | 66,698 | |

(3)サービスパッケージ別

| 利用率 | 旧入所 | 複居有 | 居のみ | 複居無 | Sのみ | Dのみ | Hのみ | |

| X | 人口30万以下 | 28.3% | 17.2% | 5.6% | 5.0% | 1.1% | 32.6% | 10.2% |

| Y | 人口30万以上 | 23.1% | 15.5% | 4.9% | 6.5% | 1.5% | 36.8% | 11.8% |

| 単純平均 | 26.4% | 16.5% | 5.3% | 5.5% | 1.3% | 34.2% | 10.8% | |

| 全体 | 25.9% | 15.2% | 5.3% | 5.9% | 1.2% | 34.9% | 11.7% | |

| 1人当たり費用額 | 旧入所 | 複居有 | 居のみ | 複居無 | Sのみ | Dのみ | Hのみ | |

| X | 人口30万以下 | 240,669 | 246,995 | 66,509 | 169,686 | 85,611 | 119,846 | 41,686 |

| Y | 人口30万以上 | 238,484 | 257,251 | 63,066 | 176,343 | 103,925 | 119,310 | 62,453 |

| 単純平均 | 239,855 | 250,816 | 65,226 | 172,166 | 92,434 | 119,646 | 49,423 | |

| 全体 | 237,366 | 249,914 | 64,855 | 188,025 | 100,869 | 119,135 | 66,098 | |

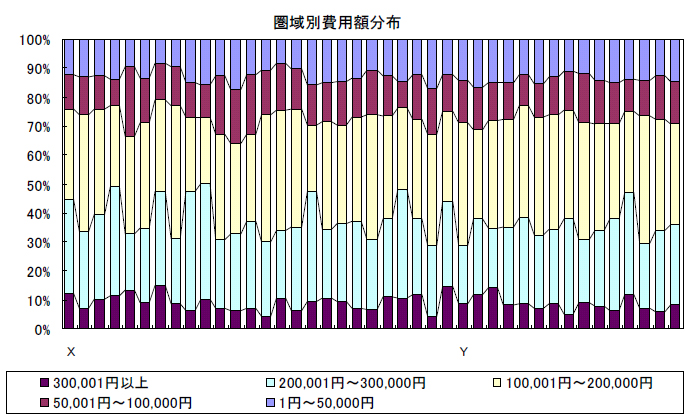

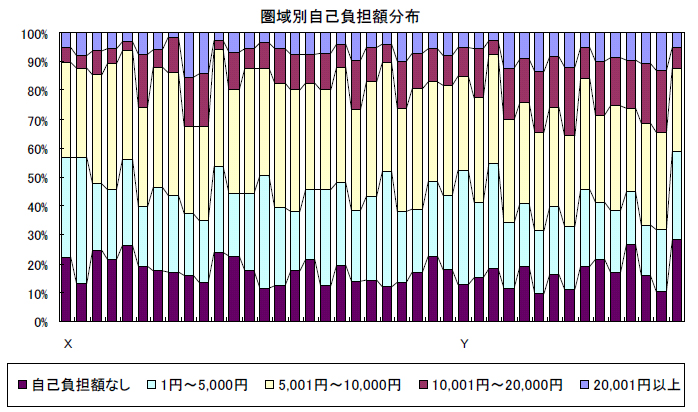

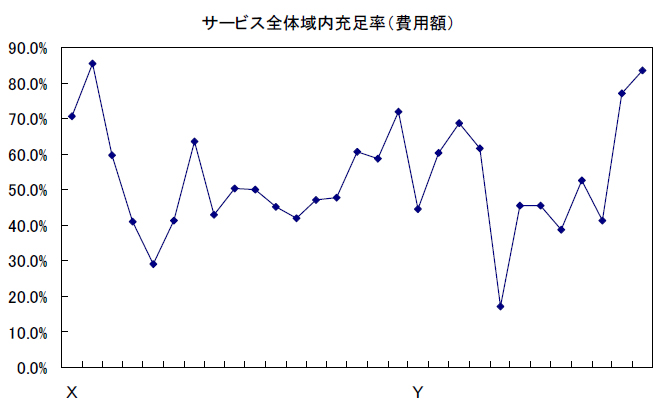

2、圏域別分布

(1)費用額分布

(2)自己負担額分布

(3)域内充足率

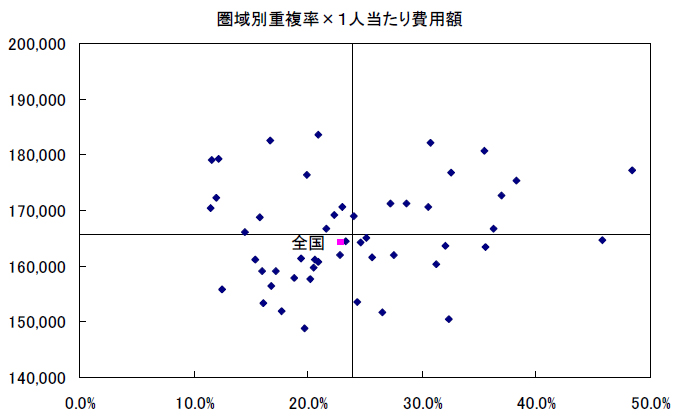

(4)重複率×1人当たり費用額

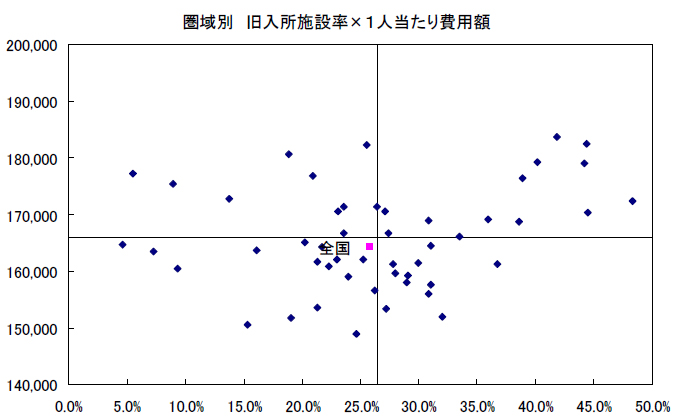

(5)旧入所施設率×1人当たり費用額

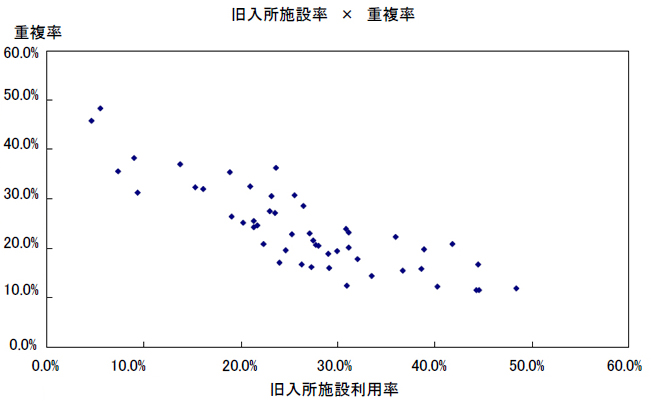

(6)旧入所施設率×重複率

日本地域福祉学会第22回大会(2008年 6月)

「障害福祉サービスの利用実態と地域差

-A県における障害者自立支援給付の実績分析より-

佐藤 真澄

平野 隆之

1.研究の背景

2003 年4 月に「支援費制度」が導入されて以来、障害福祉サービスを取り巻く制度環境はめまぐるしく変化している。契約制度が採用され、地域生活支援に係るサービスが飛躍的な充実したが、一方で、そのことによりサービス利用が爆発的に増大し、その結果として制度の持つ財源的な脆弱さを露呈した。そしてそのひずみは、障害種別や地域ごとの基盤整備の格差というかたちで顕在化してきている。

こうした問題は、自立支援法の法制化を加速させた。同法では、サービス体系全体を地域生活支援という観点から再編するとともに、市町村に障害福祉計画の策定を義務付けるなど分権的な制度運用の役割を求めた。市町村の障害福祉行政には、財政的な制約の中で地域生活支援の保障範囲をどう設定するのか、地域の特性に応じた独自の支援体系を障害福祉計画に書き込むことが期待された。しかし実際には、多くの市町村では、大幅な制度変更に行政自身が戸惑い、いわば手探り状態で、国が示すワークシートに機械的に数値を書き込んだ画一的な計画策定がなされた感が否めない。

障害福祉計画は3 年を一期としており、今年度は第2 期計画の策定時期にあたる。今回の計画策定では、前回と異なり、新制度のもとでの一定の実績に基づいて策定することが可能であり、第1 期計画の達成状況の点検・評価を踏まえた計画策定が期待されている。

2.研究の目的

本研究の目的は、障害福祉計画の策定とその進行管理のための支援ツールを提案することにある。ただし、事業推計のためのツールではない。推計だけに眼を奪われることなく、当該地域の特性を十分に分析し、現在の利用構造を所与とするのでなく、その修正も視野に入れた計画策定の必要を提案したい。それは、画一的な計画策定の手法ではなく、市町村が独自に蓄積している利用実績を、系統立てて管理できる分析枠組みである。あくまで市町村が主体的に計画策定するために材料を加工して提供するものであり、その解釈や活用方法は市町村の計画担当者が判断することになる。

本研究は「『障害者自立支援給付分析ソフト』の開発・試行事業」(平成19 年度厚生労働省障害保健福祉推進事業補助事業)として、われわれ日本福祉大学福祉政策評価センターが2007年度に行ったものである。そのうち本報告は、試行事業で把握できたA県の実績データ(2008年3 月利用分)の範囲である。実績データは当該市町村の承諾を得たうえで用いており、データの処理にあたっては個人情報の保護に十分に配慮してきた。

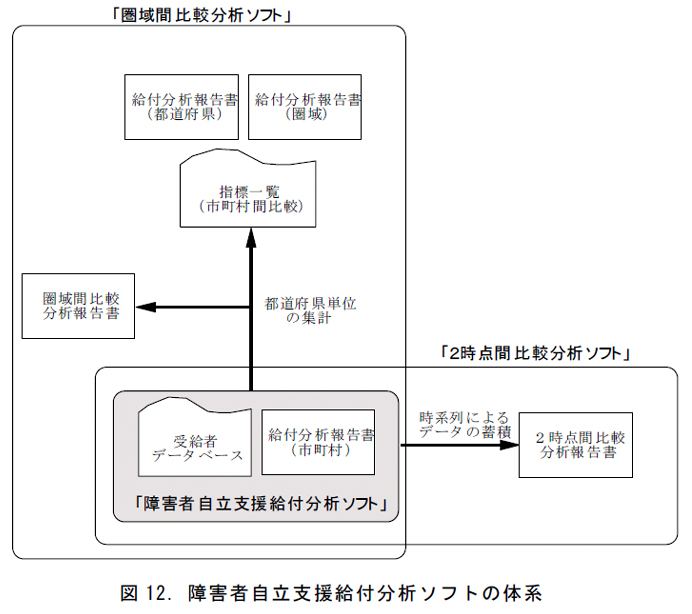

3.『障害者自立支援給付分析ソフト Ver.1.0』とは

「障害者自立支援給付分析ソフトVer.1.0」(以下、「分析ソフト」)は、障害福祉計画の策定とその進行管理を支援する実績分析ソフトである。分析ソフトは、各都道府県の国民健康保険団体連合会提供の「受給者台帳情報」(E41)および「点検済明細等情報」(E75)を用いて、各市町村の自立支援給付実績を把握・分析するものである。各市町村の自立支援給付実績を月単位で各種の表とグラフに出力する(「障害者自立支援給付分析報告書」)とともに、個別利用者単位の実績分析を行うための受給者データベース(「障害者自立支援給付受給者データベース」)も作成できる。さらに複数市町村を集計して、圏域あるいは都道府県単位の分析を行うことも可能である。

まずは、われわれが本分析ソフトを開発したねらいについて触れながら、その機能について若干の解説を加えておきたい。

① 自治体支援ツール

第1 に、制度の実施主体である市町村が、自ら自立支援給付の実績を評価することを支援するという発想である。障害者自立支援給付の給付実績を自治体自らが処理可能なものにするために、個別利用者単位のデータベースとして編集する1。そのことにより、サービスごとの利用状況や利用者のケアプランなどを分析・評価することを支援するものである。介護保険の導入により計画策定の技術が蓄積されてきた高齢福祉分野と比較して、障害福祉分野では個人のサービス利用を構造的に捉え、計画に活用していくという技術が日常的に必要とされてこなかった。その背景には、障害福祉行政が個別の相談業務を中心とする支援を重視し、それを集計して計画的・分析的に捉えるという作業を軽視してきた経緯がある。行政機構上も、市町村自治体は相談業務に多くの人材と時間がとられ、計画業務への十分な手当がなされていないのが現状である。本分析ソフトでは、国保連合会から配信されるデジタルデータと連携させることで、実績分析に要する自治体職員の負担を極力抑えている。

1 国保連合会から市町村に配信される情報は CSV 形式で複雑な配列をとっているため、各自治体が独自 に加工するのが困難なものであった。本分析ソフトはその点を克服するために、汎用性の高いEXCEL 形式を採用している。

② 地域間の比較分析

第2 に、「地域間比較」を目指すことにある。実績データの蓄積が十分でない現状においては、単独自治体のみを取り上げて評価することには限界がある。むしろ、当該地域の到達点は、他地域との相対的な比較により理解することになるのであり、本分析ソフトではそのための比較指標を提案している。こうした地域間比較は、担当職員にとって、障害福祉サービスの基盤整備に関する政策判断の際に、説明責任を果たすための具体的な手段となりえる。だからといって、格差の是正や平準化のみを目指すものではない。むしろ、「地域差」を当該地域の資源整備の状況や利用構造と関連付けて分析し、「地域特性」として理解するとともに、その修正も含めた判断材料を提供するものである。なお、今後は経年的に実績データを蓄積することで、時系列による比較分析も可能になる。

2 2008 年3 月5 日に開催された課長主幹会議では、第2期障害福祉計画の作成に向けて、①サービスの基盤整備につなげる、②都道府県が市町村と協働して「圏域」単位のサービス基盤を考える、③個々の障害者に対してサービス相互が有機的につながる仕組みを考えるという、基本的方向が示された。

③ 都道府県による広域調整

第3 に、基盤整備は「圏域」設定と不可分な関係だという判断である。これまで多くの障害福祉施策は都道府県や政令市が事務権限を掌握していたため、本来地域に密着した整備が必要な日中活動の場や、居宅介護、グループホーム等の基盤整備について、市町村は必ずしも関心をおいてこなかった。こうした状況を打破するために、自立支援法では実施主体が市町村へ一元化されたが、一方で、入所施設や精神科病院との関係(地域移行等)を考えていく場合には、市町村単位で議論することは現実的でない。こうした背反する2 つの課題について、国は第2期障害福祉計画の策定において「(障害保健福祉)圏域」単位での基盤整備を提案している2。本分析ソフトでもその点に注目し、「市町村」-「圏域」-「都道府県」という3 レベルでの連続的な分析を可能にしている。それは、都道府県による広域的な調整を期待している市町村

の担当者の意見とともに、その必要を自覚する都道府県担当者の意見を反映させて開発したものである。

なお、本分析ソフトでは障害者自立支援法に基づくサービスのうち、「自立支援給付」(個別給付)のみを扱っており、「地域生活支援事業」については扱えていない。個々人の利用構造を分析するうえで地域生活支援事業は極めて重要であるが、本報告では除外している。

4.『障害者自立支援給付分析報告書』の構造

分析ソフトから出力される『障害者自立支援給付分析報告書』(分析報告書)は、これまでの研究成果を踏まえて多様な分析視点を用いるとともに、市町村間や時系列による比較を可能にする指標を設定している。『受給者データベース』が文字通り個別利用者の利用状況を把握するためのデータベースであるのに対し、『分析報告書』は、市町村を1 つの単位として集計された給付実績と個別利用者の利用状況とをつなぐ「メゾ領域」の分析を試みている。具体的には、個人特性や給付実績に基づいて利用者を類型化し、その利用構造と市町村全体の利用実績との関係を分析している。

1)地域間比較のための指標群

本報告書では、地域間比較のための指標として、表1のような指標を提案している。なお、報告書では国や自治体からの給付額ではなく、利用者の自己負担を含む費用額を扱っている。そして、費用額は級地区分を問わず全国比較が可能になるよう、実際の金額ではなく、「単位数×10」で算出している。

表1.「分析報告書」で用いる指標

| 指標 | 定義 |

| 支給決定者数 | 当該区分における支給決定者数(実人数) |

| 受給者数 | 当該区分における受給者数(実人数) |

| 給付率 | 受給者数/支給決定者数 |

| 利用率 | 当該区分の受給者数/受給者全体(実人数) |

| 費用額 | 当該区分の単位数×10 |

| 1人当たり費用額 | 当該区分の費用総額/当該区分の受給者数 |

| 利用総日数 | 当該区分の利用日数の合計 |

| 1人当たり利用日数 | 当該区分の利用総日数/受給者数 |

① 支給決定者数/受給者数/給付率

最初の指標は、支給決定者のうち何らかの給付実績がある者の割合を示す「給付率」である。本来必要としている人がサービスの利用に結びついているのか、その充足の度合いを示す指標である。ただし、「給付率」による地域間比較は、あくまで支給決定が利用者の必要度に応じて適切に行われていることを前提としている。実際には、給付の見込みを確保してから支給決定される、裏返せば、給付の見込みが具体的になければ支給決定しないといった行政の事情や、利用する意志が明確でなくともいわば保険的に支給決定を受けるという利用者側の事情が複雑に-絡み合っており、1 つひとつのサービスの給付率は必ずしも整備状況を反映していないという限界がある。

② 費用額/利用人数/1 人当たり費用額

当該自治体において、費用(資源)がどう配分されているのかを、構造的に把握する指標である。マクロ的には類型ごとの費用額と自治体全体に占める費用構成比で比較できる。ただし、総費用額については自治体ごとで事業規模(受給者数)に格差があり、単純に比較できない。

そこで、総費用額を利用人数で除して利用者1 人当たりに換算した「1 人当たり費用額」(=平均)により、事業規模の異なる地域間比較する指標として採用している。

③ サービス別利用率

サービスの普及の度合いを示す指標である。1 つ1 つのサービス資源がどこまで利用者をカバーしているのか、具体的には、いずれかのサービスを利用している人数(実人数)を100(分母)にしたとき各サービスを利用する者の割合を「利用率」として指標化している。利用者が必要や希望に応じてサービスを自己選択するという原則はあるものの、実際にはサービス資源が不足しているために、その選択は当該自治体のもつサービス資源に規定されることになる。

つまり自治体として利用者のサービス選択をどう維持しているか、具体的には、どのサービスが高い利用率を示し、どのサービスが低い利用率にとどまっているのか、あるいは、利用率でソートするとどのような順でサービス資源が並ぶのかが、その自治体の基盤整備の特性を反映することになる。

ここで注目したいのは、各サービスの利用率の総和は100%を超えるという点である。個別利用者が複数のサービスを組み合わせて利用しているほど、その総和は高くなる。一般的には基盤整備が進むほど複数サービスの利用が可能になるので、この「重複率」も基盤整備の状況に関する1 つの指標として扱うことができる。

2)利用者・利用構造を分析するための類型

本分析ソフトでは、利用者・利用構造を分析するための類型指標を設定している。分析報告書は、その類型に基づき3 部で構成されている。

① 障害区分別の給付実績

利用者を類型化する属性として分析報告書で扱っているのは、障害区分(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)と障害程度区分である3。自立支援法で3 障害のサービスは一元化されたが、実際に使えるサービスには3 障害で大きな隔たりがある。それを踏まえ分析報告書では、市町村(あるいは都道府県・圏域)を1 単位として、障害区分別に費用がどう配分されているかを分析している。

なお障害程度区分については、本報告書では障害区分別×障害程度区分別の人数構成についてのみ扱っており、障害程度区分別の利用構造分析については扱っていない。

3 「受給者データベース」では、障害区分、障害程度区分の他に、年齢や所得区分も取り込まれている。 そのため、「受給者データベース」を用いて、行政職員が自らの分析視点で評価することも可能である。

② サービス別の給付実績

サービスを単位として、給付率および費用配分について分析している。そのとき、サービス種類別分析に加え、それらの機能に着目して類型化し、サービス機能別分析を追加していることが本報告書の特徴といえる。それは、自立支援法において、サービス体系が従来の「施設」という箱ものの単位ではなく、介護、訓練といった「機能」で再編されたことと関連が深い。

①居宅における生活の支援、②日中活動支援、③居住支援という3 つの機能分類に加え、突発的な利用や家族介護者の負担軽減のための「短期入所支援」、さらに今後の体系移行で縮小することを目標とする「旧入所施設」という5 つの機能でサービスを類型化して分析している(表2)。

表2.サービス機能別類型の基準

| 居宅での介護 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者包括支援 |

| 日中活動支援 | 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童デイサービス、旧身体障害者通所授産施設、旧身体障害者通所更生施設、旧身体障害者療護施設、旧知的障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設 |

| 短期入所支援 | 短期入所 |

| 居住支援 | 共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、宿泊型自立訓練、旧知的障害者通勤寮 |

| 旧入所施設 | 旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者入所更生施設、旧身体障害者入所授産施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者入所更生施設 |

③ サービスパッケージ別の給付実績

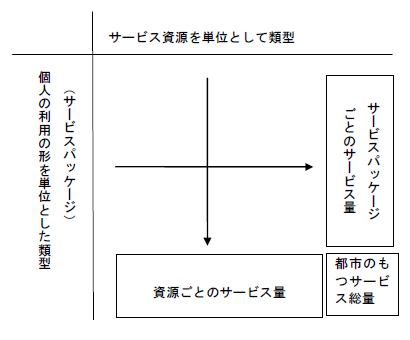

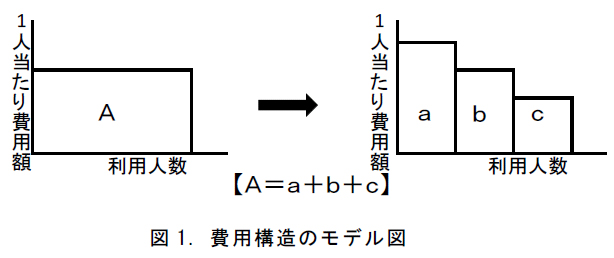

本分析ソフトが最も重視しているのが、個別利用者単位でのサービス機能の組み合わせを類型化した「サービスパッケージ」別の分析である。それは、自治体の中でどのようなサービス資源が整備・投入されているか、サービス資源別の実績を積み上げた実績把握から、それらのサービスがどう組み合わさって個々人に配分されているか、個人の利用の形の集計として市町村の実績を捉えなおすことの提案である(図1参照)。

そのことにより、サービス別の分析では内容が把握できなかったサービス間の利用の重なり部分(=「重複率」)にまで踏み込んだ分析が可能になる。個別利用者における重なり部分を「複数パッケージ」と置き換えることで、すべての利用者がいずれかに分類され、重複しない。つまり総数として100%になるので、利用構造そのものを一つの属性として分析することが可能になる。

これまで行政は、サービス資源の整備には関心を寄せてきたが、1 人ひとりの利用者のニーズについては相談支援等の事業所に委ねてきた経緯がある。ここで試みようとするのは、個別支援の過程と自治体全体のサービス資源の整備との中間的な位置に「サービスパッケージ」という類型をおいて、1 人ひとりへの支援を集合的に把握し、計画行政に活かそうとするものである。

サービスパッケージ分析を特徴は、入所施設と地域生活(自宅を含む)との垣根を取り除いた連続的なシステム化が可能になるという点である。これまで入所施設では昼夜のサービスが一律にパッケージ化されており、それ以外のサービスが利用できなかった。そのため資源整備も、入所施設と地域生活支援サービスとがそれぞれ独立したロジックで進められてきた。自立支援法では、「施設」という枠組みは制度上から撤廃され、3類型のサービスを組み合わせることで入所施設が包括的に担ってきた機能を代替するよう設計されている。その点からすると、サービスパッケージ別の分析は、入所施設から地域生活への移行という政策目標の達成状況を評価していることにもなる。

図1.実績を捉える2 つの視点

表3.サービスパッケージ類型の基準

| 3区分 | 7区分 | |

|---|---|---|

| 旧入所 | 旧入所施設 | 当該月に1回以上「旧入所施設」を利用している者 (他のサービス機能の利用を問わない) |

| 複数 | 複数(居住あり) | 当該月に「居住支援」を利用している者のうち、他のサービス機能(「旧入所施設」を除く)を合わせて利用している者 |

| 単数 | 居住支援のみ | 当該月に「居住支援」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

| 複数 | 複数(居住なし) | 当該月に「旧入所支援」および「居住支援」の利用がない者のうち、複数のサービス機能を利用している者 |

| 単数 | 短期入所支援のみ | 当該月に「短期入所」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

| 日中活動支援のみ | 当該月に「日中活動支援」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 | |

| 居宅での介護のみ | 当該月に「居宅での介護」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

5.「分析報告書」から見えてくるA県の現状-市町村間の格差と圏域設定

以下では、A県全体および県下7圏域26 市町村の分析結果に基づき、分析報告書について解説を加えたい。事例として用いるのは、A県(人口1,396 千人)の2008 年3 月利用分の実績データである。当該月に自立支援給付を受給したのは5,756 人(人口比0.41%)であり、そのうち障害児を除く4400 人の実績データを用いている。

本稿は紙面の関係上、分析報告書の全ての図表を解説しきれていない。A県全体の実績をベースとし、地域差については、分析視点に応じて市町村間比較と圏域間比較を組み合わせている(表4)。

なお市町村a~zおよび圏域T~Zは、事業規模で降順に配列している。

表4.本稿で扱う分析結果

| 県全体 | 圏域間 比較 |

市町村 間比較 |

||

| 基本指標 | ○ | ○ | ○ | |

| 障害区分別 | ○ | - | ○ | |

| サービス別 | 種類別 | ○ | - | - |

| 機能別 | ○ | ○ | ○ | |

| サービスパッケージ別 | ○ | ○ | - | |

1)指標からみえてくる地域差

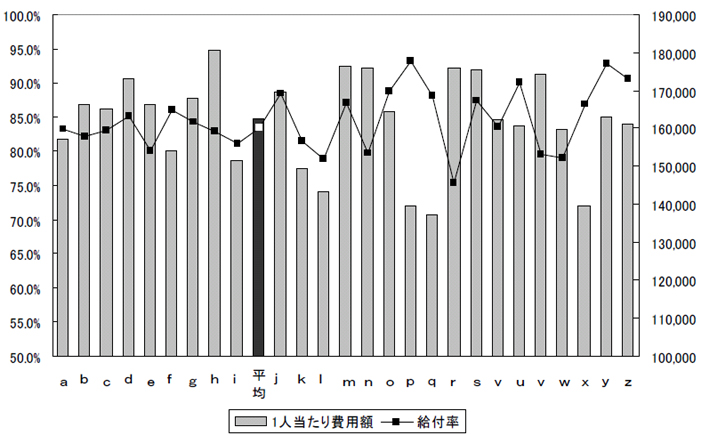

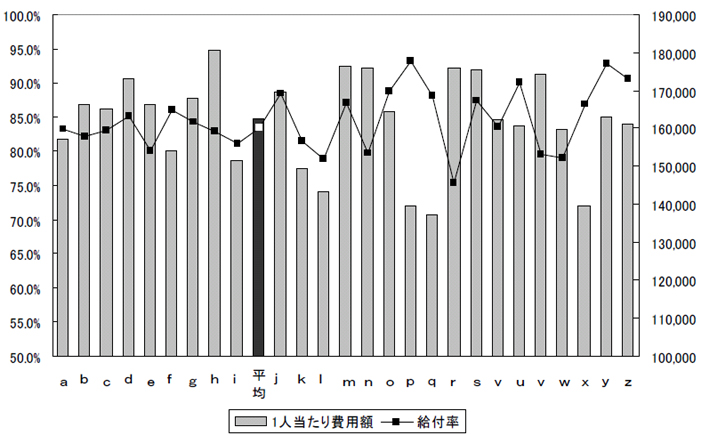

まずは、分析報告書の指標を用いることで、A 県内における市町村間の格差について理解しておきたい。A県全体(障がい児を除く)の支給決定者数は5,272 人で、そのうち当該月にいずれかのサービスを利用した受給者数は4,400 人、給付率は83.5%である。2008 年3 月の費用総額は715,932 千円で、これを4,400 人に配分していることになるので、1 人当たり費用額は162,712 円となる(表5)。

表5.基本指標:A県全体

| 支給決定者数 | 受給者数 | 給付率 |

| 5,272 | 4,400 | 83.5% |

| 受給者数 | 費用総額(千円) | 1人当たり費用額(円) |

| 4,400 | 715,932 | 162,712 |

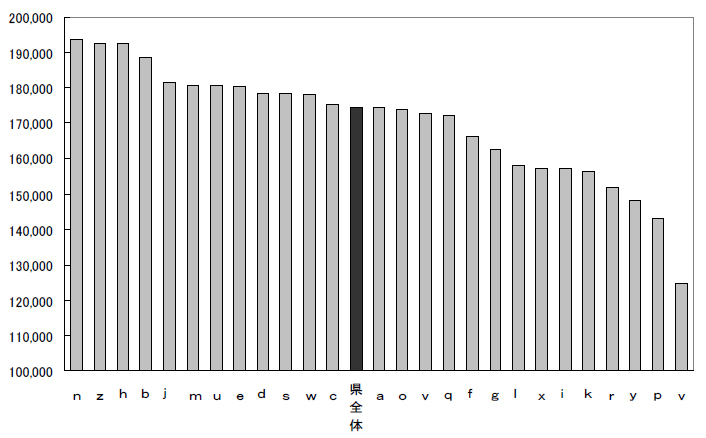

「給付率」と「1 人当たり費用額」という指標を市町村間で比較したものが図2である。図では受給者数で左から降順に市町村を配置している。「給付率」で最大17.7%ポイント(pr間)、「1 人当たり費用額」では最大で43,385 円(h-q間)の差がある(図2)。

ところが、これを圏域間で比較してみると、その差は大幅に縮まる。図3は、同じく左に県全体を配置し、7圏域を受給者数の降順で左から配置している。圏域間の差は、「給付率」で最大4.2%ポイント(U-W間)、「1 人当たり費用額」で最大\199,939(Y-U間)にとどまっている(図3)。これは、A 県がこれまで圏域単位での基盤整備を計画的に進めてきたことの表れといえよう。

図2.1 人当たり費用額・給付率:市町村間比較

図3.1 人当たり費用額・給付率:圏域間比較

2)障害区分別の費用構造とその地域差

① A県全体

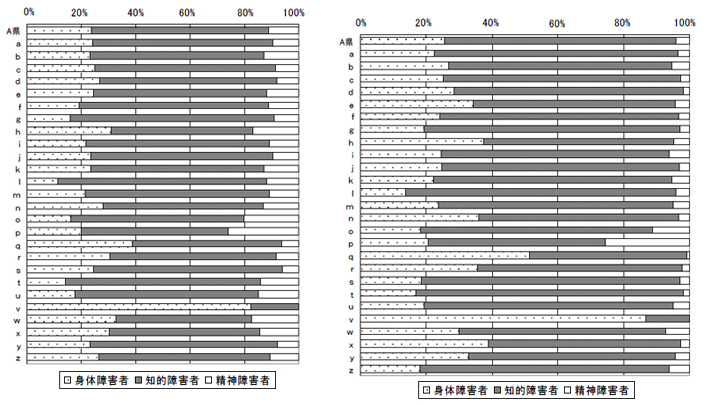

まずはA県全体を1 単位として、障害区分別に「給付率」や費用構造にどのような違いがあるかを確認しておきたい。その前提として受給者の人数割合をみると、知的障害者が2,579 人と全体の65.4%を占めており、精神障害者は11.0%にとどまっている。また、障害程度区分

でみると、身体障害者が重度に判定されている傾向にある(表6)。

表6.障害区分別の障害程度区分の分布

| 障害程度区分 | 全体 | ||||||||

| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 未判定 | |||

| 障 害 区 分 |

身体 | 57 | 147 | 165 | 118 | 125 | 215 | 212 | 1,039 |

| 5.5% | 14.1% | 15.9% | 11.4% | 12.0% | 20.7% | 20.4% | 100.0% | ||

| 知的 | 206 | 507 | 604 | 452 | 301 | 314 | 495 | 2,879 | |

| 7.2% | 17.6% | 21.0% | 15.7% | 10.5% | 10.9% | 17.2% | 100.0% | ||

| 精神 | 81 | 155 | 105 | 29 | 5 | 3 | 104 | 482 | |

| 16.8% | 32.2% | 21.8% | 6.0% | 1.0% | 0.6% | 21.6% | 100.0% | ||

| 合計 | 344 | 809 | 874 | 599 | 431 | 532 | 811 | 4,400 | |

| 7.8% | 18.4% | 19.9% | 13.6% | 9.8% | 12.1% | 18.4% | 100.0% | ||

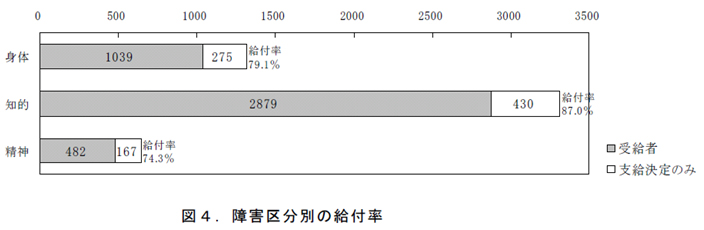

「給付率」をみると、3 障害に若干の差があり、精神障害者では74.3%と、支給決定者のうち4 人に1 人が給付につながっていないことになる。つまり、精神障害者は支給決定者数が649 人と少ないにもかかわらず、そのニーズに応えるだけの供給量が不足していることがわかる(図4)。

障害区分別の費用構造を示したのが、表7である。障害区分別にみると費用総額の7割が知的障害に配分されている。しかし、それは利用人数が多いことに起因しており、「1 人当たり費用額」でみると身体障害者と知的障害者がほぼ同水準にあることがわかる。これに対し、精神

障害者の1 人当たり費用額は全障害者の平均額の2 分の1以下にとどまっている。これは現行のサービス体系で、精神障害者が利用できるサービスが相対的に少ないことを示している。

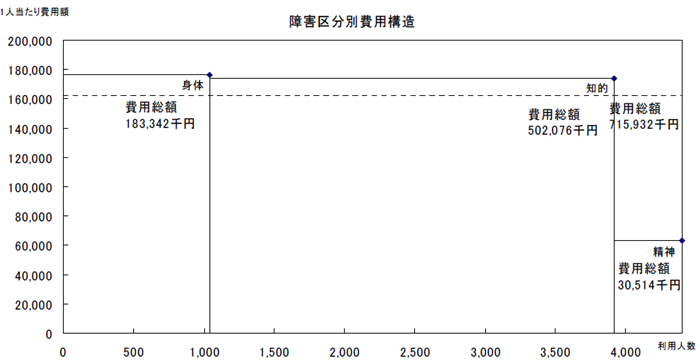

この「費用構造」という概念を図として表現したのが、図5 である。縦軸に「1 人当たり費用額」、横軸に「利用人数」を配置すると、それを乗じることで算出される長方形の面積が当

該区分の「費用総額」を表すことになる。つまり費用がどう配分されているかは、マクロ的には全面積に占める当該区分の割合(面積比)であり、ミクロ的には「1 人当たり費用額」(縦軸の高さ)でという指標で比較することができる。

表7.サービスパッケージ類型の基準

| 受給者数 | 人数割合 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 障 害 者 |

身体 | 1,039 | 23.6% | 183,342 | 25.6% | 176,460 |

| 知的 | 2,879 | 65.4% | 502,076 | 70.1% | 174,393 | |

| 精神 | 482 | 11.0% | 30,514 | 4.3% | 63,306 | |

| 全体 | 4,400 | 100.0% | 715,932 | 100.0% | 162,712 | |

図5.障害区分別の費用構造

② 地域差

障害区分別の給付実績で地域差をみる場合、その前提として障害区分別に人数構成が異なることを留意する必要がある。図6 は障害区分別人数構成を、図7 は障害区分別費用構成を市町村別に比較したものである。受給者は知的障害者が最も多く、次いで身体障害者が多いことは共通しているが、その構成比には差がある。

図6.障害区分別人数構成:市町村間比較 図7.障害区分別費用構成:市町村間比較

知的障害者だけを取り出して比較してみると、「1 人当たり費用額」が最大で\68,856(n-v間)の差がある(図8)。つまり障害区分別の給付実績からみる地域差は、障害区分の構成比の違いとともに、それを所与のこととしても、障害区分別の「1 人当たり費用額」にも差がある。

図8.知的障害者の1 人当たり費用額:市町村間比較

3)サービス別の費用構造とその地域差

① A県全体【サービス種類別分析】

A県全体を1 単位としてサービス別の利用実績をみると、「給付率」に差があることがわかる。概して、定期的に利用する「日中活動支援」や「居住支援」「旧入所施設」は高く、状況に応じて利用する「居宅での介護」や「短期入所支援」は相対的に低い傾向にある(表8)。

表8.サービス種類別の給付率:A県全体

| サービス機能 | サービス種類 | 支給 決定者数 |

受給者数 | 給付率 |

|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 居宅介護 | 2,337 | 1,143 | 48.9% |

| 重度訪問介護 | 141 | 81 | 57.4% | |

| 行動援護 | 122 | 54 | 44.3% | |

| 重度包括 | 0 | 0 | 0.0% | |

| 日中活動支援 | 療養介護 | 13 | 13 | 100.0% |

| 生活介護 | 641 | 486 | 75.8% | |

| 自立訓練(機能訓練) | 2 | 1 | 50.0% | |

| 自立訓練(生活訓練) | 30 | 25 | 83.3% | |

| 就労移行支援 | 163 | 141 | 86.5% | |

| 就労継続支援A型 | 79 | 72 | 91.1% | |

| 就労継続支援B型 | 273 | 230 | 84.2% | |

| 児童デイ | 6 | 3 | 50.0% | |

| 旧 身体通所 | 275 | 214 | 77.8% | |

| 旧 知的通所 | 1,628 | 1,387 | 85.2% | |

| 短期入所支援 | 短期入所 | 1,612 | 318 | 19.7% |

| 居住支援 | ケアホーム | 465 | 419 | 90.1% |

| 施設入所支援 | 186 | 182 | 97.8% | |

| グループホーム | 191 | 155 | 81.2% | |

| 宿泊型自立訓練 | 0 | 0 | 0.0% | |

| 通勤寮 | 2 | 1 | 50.0% | |

| 旧入所施設 | 旧 身体入所 | 311 | 277 | 89.1% |

| 旧 知的入所 | 614 | 525 | 85.5% | |

| 全体(実人数) | 5,272 | 4,400 | 83.5% | |

| 合計 | 9,091 | 5,727 | ||

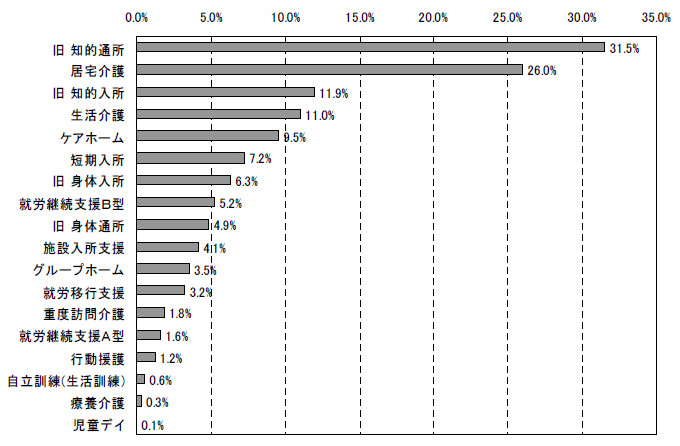

次にサービス種類別の「利用率」をみると、「旧知的通所」が31.5%と最も高く、次いで「居宅介護」が26.0%と普及している(表9)。つまり4 人に1 人以上の割合で居宅介護を利用していることになる。これは、A県では支援費制度以前からホームヘルプサービスの弾力的な運用に取り組んできた経緯があり、その結果が利用実績に反映されていると考えられる。

図9では、「利用率」の降順でサービスを配置している。それぞれのサービスの「利用率」は相対的には当該地域の基盤整備を反映しており、「利用率」の地域差は、この配置の順から理解することができる。

ただし1 点留意しておく必要がある。それは自立支援法に基づく事業体系の移行である。サービス提供事業所の体系移行の進捗状況により、同様の利用構造であってもサービス種類別の分析結果は異なって見える。たとえば、最も利用率の高い「旧知的通所」は、事業所の体系移行が進むとともに下降し、「生活介護」「就労継続支援」「就労移行支援」などの利用率が上昇することになる。

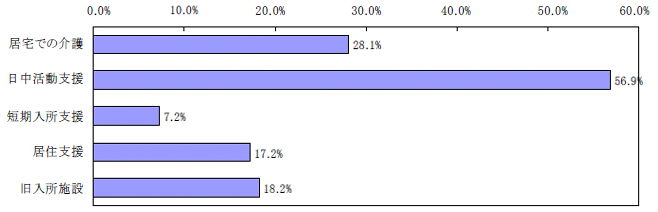

1市町村でサービス種類間の「利用率」を比較分析することは、事業体系の移行の進捗状況を評価するうえでも重要になる。しかし、利用構造を圏域という単位でマクロ的に把握したり、地域差を理解するためには、「サービス種類別分析」ではかえって見えにくくなるのであり、「サービス機能別分析」の方がふさわしいのではないかというのが、本報告書の提案である。なお、表10 および図10 はA県全体を1 単位としたサービス機能別分析である。

表9.サービス種類別の利用率・費用額・利用量:A県全体

| サービス機能 | サービス種類 | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

利用 総日数 |

1人当たり 利用日数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 居宅介護 | 1,143 | 26.0% | 52,185 | 7.3% | 45,656 | 9,841 | 8.6 |

| 重度訪問介護 | 81 | 1.8% | 11,620 | 1.6% | 143,451 | 12,41 | 15.3 | |

| 行動援護 | 54 | 1.2% | 1,829 | 0.3% | 33,875 | 204 | 3.8 | |

| 重度包括 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | |

| 日中活動支援 | 療養介護 | 13 | 0.3% | 3,522 | 0.5% | 270,916 | 403 | 31.0 |

| 生活介護 | 486 | 11.0% | 67,803 | 9.5% | 139,513 | 7,530 | 15.5 | |

| 自立訓練(機能訓練) | 1 | 0.0% | 53 | 0.0% | 52,800 | 10 | 10.0 | |

| 自立訓練(生活訓練) | 25 | 0.6% | 2,280 | 0.3% | 91,186 | 345 | 13.8 | |

| 就労移行支援 | 141 | 3.2% | 19,685 | 2.7% | 139,607 | 2,454 | 17.4 | |

| 就労継続支援A型 | 72 | 1.6% | 7,126 | 1.0% | 98,978 | 1,460 | 20.3 | |

| 就労継続支援B型 | 230 | 5.2% | 18,498 | 2.6% | 80,425 | 3.800 | 16.5 | |

| 児童デイ | 3 | 0.1% | 53 | 0.0% | 17,593 | 7 | 2.3 | |

| 旧 身体通所 | 214 | 4.9% | 27,155 | 3.8% | 126,891 | 3,181 | 14.9 | |

| 旧 知的通所 | 1387 | 31.5% | 201,426 | 28.1% | 145,224 | 26,495 | 19.1 | |

| 短期入所支援 | 短期入所 | 318 | 7.2% | 23,183 | 3.2% | 72,902 | 2,168 | 6.8 |

| 居住支援 | ケアホーム | 419 | 9.5% | 40,133 | 5.6% | 95,784 | 12,021 | 28.7 |

| 施設入所支援 | 182 | 4.1% | 21,063 | 2.9% | 115,733 | 5,340 | 29.3 | |

| グループホーム | 155 | 3.5% | 8,661 | 1.2% | 55,875 | 4,584 | 29.6 | |

| 宿泊型自立訓練 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | |

| 通勤寮 | 1 | 0.0% | 106 | 0.0% | 106,020 | 31 | 31.0 | |

| 旧入所施設 | 旧 身体入所 | 277 | 6.3% | 80,046 | 11.2% | 288,974 | 8,137 | 29.4 |

| 旧 知的入所 | 525 | 11.9% | 129,507 | 18.1% | 246,680 | 15,551 | 29.6 | |

| 全体(実人数) | 4,400 | 100.0% | 715,932 | 100.0% | 162,712 | 104,803 | 23.8 | |

| 合計 | 5,727 | 130.2% | ||||||

表10.サービス機能別の利用率・費用額:A県全体

| 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 1,238 | 28.1% | 65,633 | 9.2% | 53,016 |

| 日中活動支援 | 2,502 | 56.9% | 347,600 | 48.6% | 138,929 |

| 短期入所支援 | 318 | 7.2% | 23,183 | 3.2% | 72,902 |

| 居住支援 | 757 | 17.2% | 69,963 | 9.8% | 92,422 |

| 旧入所施設 | 801 | 18.2% | 209,553 | 29.3% | 261,614 |

| 全体(実人数) | 4,400 | 100.0% | 715,932 | 100.0% | 162,712 |

| 合計 | 5,616 | 127.6% |

図9.サービス種類別の利用率:A県全体

図10.サービス機能別の利用率:A県全体

② 地域差【サービス機能別分析】

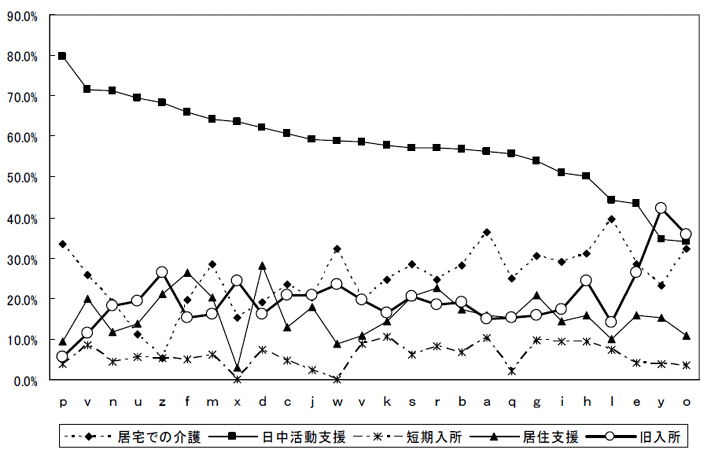

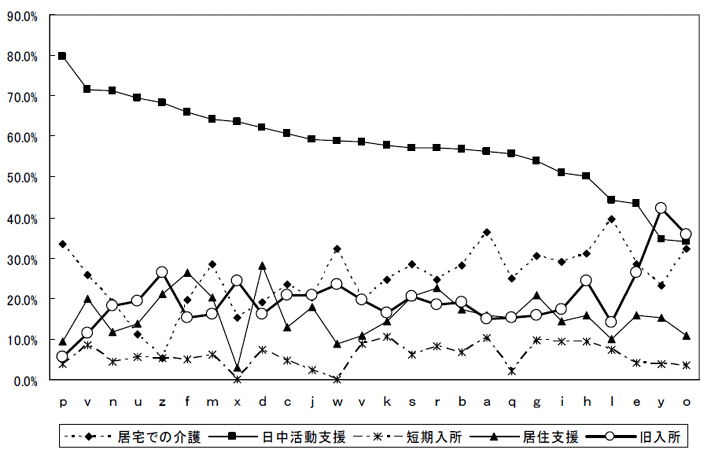

そこで、市町村別にサービス機能別の利用率を比較したのが図11 である。それぞれのサービス機能の利用率が異なっており、またその順序も異なる。サービス機能別の利用率で最も格差が大きいのが「日中活動支援」で、最大43.7%ポイント(p-o間)である。共通するのは、「日中活動支援」の利用率が最も高く、「短期入所」の利用率が最も低いこと。また4市町(d、f、u、z)を除けば、「居宅での介護」のほうが「居住支援」より高いことも共通である。

そのなかで、機能別の利用率の順位を変動させているのが、「旧入所」である。つまり、利用率からみた地域差とは、それぞれの利用率の高低とともに、「旧入所」の利用率だといえる。

サービス機能別の利用率を圏域単位で比較すると、各サービス機能の関係がより明確に現れ、「居住支援」と「旧入所」がほぼトレードオフの関係にあることがわかる(図12)。

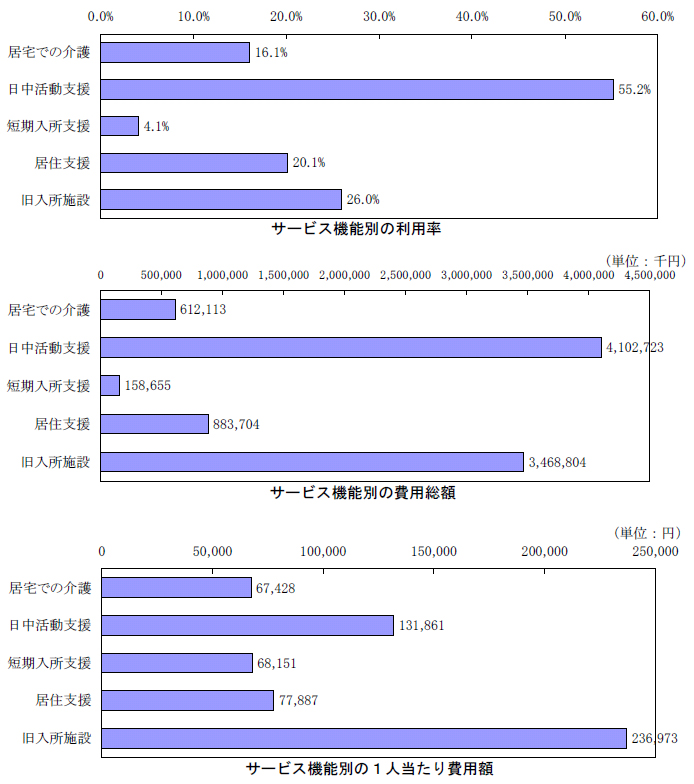

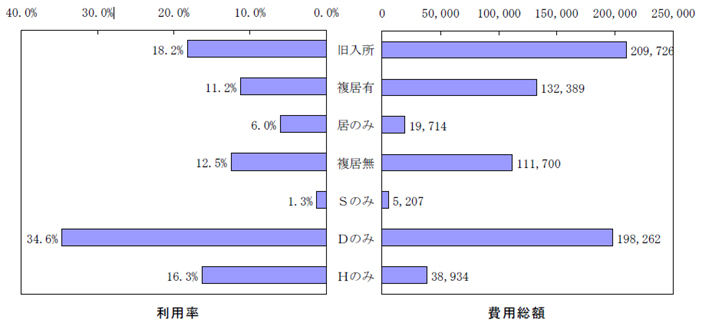

4)サービスパッケージ別の給付実績

① A県全体

A県全体を1 単位としてサービスパッケージ別の利用実績をみると、最も多いのは「日中活動支援のみ」パッケージで、3 人に1 人以上が該当する。次いで「旧入所施設」と「居宅での介護のみ」がほぼ同水準にある。以下、「複数(居住なし)」、「複数(居住あり)」が同水準で、「居住支援のみ」が続き、「短期入所支援のみ」はほとんどいない。

居住支援を利用するパッケージ(複居有、居のみ)を合計すると、旧入所パッケージとほぼ同水準にある。この3 パッケージを合わせた35.4%、つまり3 人に1 人が居住に関するサービスを利用していることになる。

一方、複数サービスを利用するパッケージを合計すると23.5%で、ここに旧入所パッケージを合わせた41.7%が包括的(程度の差はあれ)にサービスを利用していることになる。

利用率と費用割合との関係をみると、旧入所パッケージは18.2%の利用率であるが、費用割合は29.3%と最も高くなっている。複数パッケージ(複居有、複居無)も利用率より費用割合のほうが高く、これらの費用額が全体の費用額を押し上げていることがわかる。

表11.サービスパッケージ別の利用率・費用額:A県全体

| サービスパッケージ | 人数 | 利用率 | 費用総額 (千円) |

費用割合 | 1人当たり 費用額(円) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 旧入所施設 | 旧入所 | 801 | 18.2% | 209,726 | 29.3% | 261,831 |

| 複数(居住あり) | 複居有 | 492 | 11.2% | 132,389 | 18.5% | 269,084 |

| 居住支援のみ | 居のみ | 264 | 6.0% | 19,714 | 2.8% | 74,675 |

| 複数(居住なし) | 複居無 | 549 | 12.5% | 111,700 | 15.6% | 203,460 |

| 短期入所支援のみ | Sのみ | 55 | 1.3% | 5,207 | 0.7% | 94,669 |

| 日中活動支援のみ | Dのみ | 1,523 | 34.6% | 198,262 | 27.7% | 130,178 |

| 居宅での介護のみ | Hのみ | 716 | 16.3% | 38,934 | 5.4% | 54,377 |

| 全体 | 4,400 | 100.0% | 715,932 | 100.0% | 162,712 | |

図13.サービスパッケージ別の利用率・費用額:A県全体

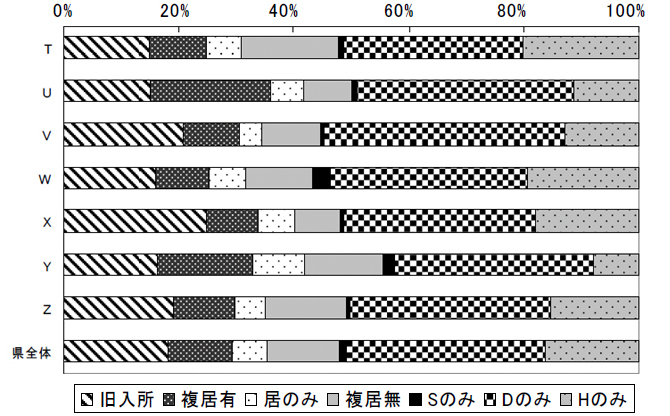

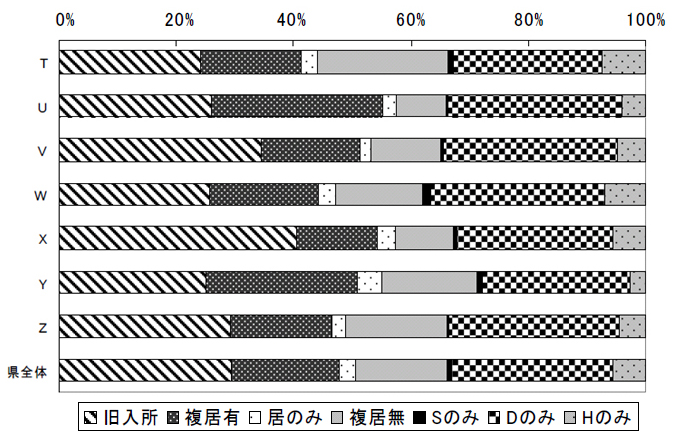

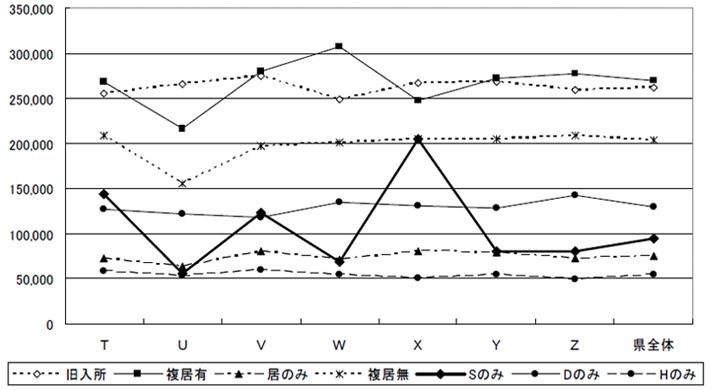

② 地域差

利用構造をマクロ的に捉えるサービスパッケージ分析は、小規模な市町村での活用というよりは、圏域単位での活用や、都道府県における広域的な調整により活用できると考えている。

図 14 はサービスパッケージ別の利用率(人数割合)を、図15 はサービスパッケージ別の費用割合を、圏域間で比較したものである。各パッケージにおける1 人当たり費用額は、「Sのみ」パッケージを除いては、圏域間でほぼ同水準である(図16)。その結果、1 人当たり費用額の大きい「旧入所」と「複居有」パッケージの利用率が、費用割合に大きく影響を及ぼしていることがわかる。

このことからも、必要な費用額を推計するためには、こうした利用の構造を評価し、それをどう維持・変化させるかという視点で考えていく必要があるのではないだろうか。

図14.サービスパッケージ別の利用率:圏域間比較

図14.サービスパッケージ別の利用率:圏域間比較 図15.サービスパッケージ別の費用割合:圏域間比較

図15.サービスパッケージ別の費用割合:圏域間比較

図16.サービスパッケージ別の1 人当たり費用額:圏域間比較

6.今後の展望 -障害福祉計画への応用

冒頭に示したように、本分析ソフトは市町村の担当職員が自ら自立支援給付の実績を評価することを支援するものであり、事業推計のためのツールではない。現在の利用構造をマクロ的に評価し、その修正も視野に入れた計画策定を提案するものである。最後にそのための方法を1つ提案してみたい。

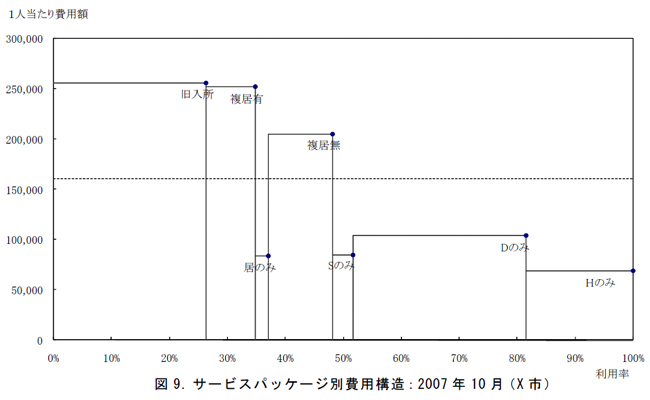

サービスパッケージという利用構造の視点から、費用の配分構造を図示したのが図17 である。縦軸が1 人当たり費用額、横軸が利用人数、面積が総費用額を表している。個人差はあるものの、平均としてみると、「旧入所」パッケージよりも「複居有」パッケージのほうが「1人当たり費用額」がやや高い。それは、同程度の支援を必要とする場合には、「施設」という集団的処遇のほうが効率的な支援が可能なためである。地域生活は個別に支援が提供されるため、長時間に渡り包括的な支援を必要とする場合には、どうしても「1 人当たりの費用額」が上昇する。

しかし、そのことだけを根拠として、地域移行が自治体全体の費用総額の上昇を招くというのは、やや短絡的である。現在の入所者の全てが長時間の包括的な支援を必要としているわけではない。居住の場を確保すれば就労していける者もいれば、居宅での介護が充実すれば1 人暮らしが可能な者もいる。居宅介護に日中活動支援、短期入所支援などを組み合わせた複数パッケージであっても、「1 人当たり費用額」は相対的には施設入所よりは低い。

分析報告書が提案しているのは、入所施設からの地域移行と、地域生活のための資源整備を、異なるロジックではなく連続的に分析し、計画することである。そのためには、複数パッケージのより詳細な分析も必要であるし、資源整備が利用構造にどのような変化をもたらすかといった時系列での分析も必要となる。また今回の分析ソフトでは扱ってこなかった地域生活支援事業との連続的な分析も必要となる。こうした障害福祉計画に向けた実用化の課題とともに、指標の精緻化を今後の研究課題としたい。

図17.サービスパッケージ別の費用構造:A県全体

日本福祉大学社会福祉論集第120 号(2009 年3 月)

「障害者自立支援給付分析ソフト」の設計と活用可能性

佐藤 真澄

平野 隆之

藤田 欽也

宋 福姫

1.問題の所在

2003 年4 月に支援費制度が導入されて以来、障害福祉サービスを取り巻く制度環境はめまぐるしく変化している。自己選択に基づく契約制度が採用され、地域生活支援に係るサービスが飛躍的に充実したが、一方で、そのことによりサービス利用が爆発的に増大し、その結果として制度の持つ財源的な脆弱さを露呈した。そしてそのひずみは、障害種別や地域ごとの基盤整備の格差というかたちで顕在化してきている。

こうした問題は、障害者自立支援法の法制化を加速させた。同法では、障害種別を超えて、サービス体系全体を地域生活支援という観点から再編するとともに、市町村に障害福祉計画の策定を義務付けるなど分権的な制度運用の役割を求めている。これまで多くの障害福祉施策は都道府県(政令市を含む)が事務権限を掌握していたため、基盤整備について市町村は必ずしも関心をおいておらず、むしろ民間法人の自発的かつ開拓的な事業展開に依拠してきた。実施主体が市町村へ一元化されることで、市町村の基盤整備への関心は否応なしに高まっている。

そうしたなかで策定された第1 期の障害福祉計画では、財政的な制約の中で地域生活支援の保障範囲を市町村が独自に設定し、地域の特性に応じた支援体系を書き込むことが期待された。

しかし実際には大幅な制度変更に行政自身が戸惑い、多くの市町村で、国が示すワークシートに機械的に数値を書き込んだ画一的な計画策定がなされた感が否めない。

障害福祉計画は3 年を一期としており、今年度は第2 期計画の策定時期にあたる。今回の計画策定について、国は数値目標の考え方を基本的には変更しないとしながらも、第1 期計画の進捗状況等を踏まえ、市町村が独自に目標値を補正(上方・下方)することを求めている。iしかしながら、多くの市町村では、第1期と同様に計画策定に十分な時間を割ける体制にはなっておらず、障害福祉サービスに関する給付実績も容易に把握できる状況にない。

こうした背景を持ち、われわれ日本福祉大学福祉政策評価センターは、『障害者自立支援給付分析ソフトVer.1.0(以下、「分析ソフト」とする)』の開発に至った。分析ソフトは、市町村が自ら自立支援給付の実績を把握し、分析できるようにすることで、障害福祉計画の策定とその進行管理を支援するツールとして開発した。そして、2008年7月には、「障害福祉計画の策定支援ツール」として、厚生労働省を通じて全国自治体に紹介されたii。自治体への配信は、当センターのホームページからのダウンロード方式であり、2008 年10 月末で524 市町村と約3割の自治体がダウンロードしている状況にある。

本研究は「『障害者自立支援給付分析ソフト』の開発・試行事業」(平成19 年度厚生労働省障害者保健福祉推進事業)、「『障害者自立支援給付分析ソフト』の改訂・試行事業」(平成20年度厚生労働障害者保健福祉推進事業)として、当センターが行っている途上であり、本稿はその中間報告の意味合いを持つ。

本稿の目的は、大きくは2 つある。第1 に、分析ソフト開発の目的とその設計について解説すること、第2 に、開発過程で試行的に分析してきた結果を踏まえ、分析ソフトの活用の可能性について検証することである。まとめの部分では、検証結果を踏まえ、今後のソフト開発の方向性について検討を加える。

2.『障害者自立支援給付分析ソフト Ver.1.0』-開発の目的と設計

『障害者自立支援給付分析ソフトVer.1.0』の技術的な特徴は、各都道府県の国民健康保険団体連合会から提供される「受給者台帳情報(E41)」および「点検済明細等情報(E75)」を用いて、汎用性の高いデータ形式(Excel ファイル)に変換することである。具体的には、各市町村の自立支援給付実績を月単位で各種の表とグラフに出力する(『障害者自立支援給付分析報告書』)とともに、個別利用者単位で、年齢、障害区分、障害程度区分、所得区分等のフェースシートと、サービス種類ごとの支給決定、受給実績に関する132 項目のデータの一覧表(『障害者自立支援給付受給者データベース』)が作成できる。さらに複数市町村を集計して、圏域あるいは都道府県単位の分析を行うことも可能である。

国民健康保険連合会から配信される情報を入力データとしている点など、本分析ソフトは当センターがこれまで開発してきた「介護保険給付実績分析ソフト」の成果を踏まえているiii。

そこに、市町村および都道府県の担当者が参加した研究会において提案された障害福祉の独自視点が加えられ、より実践性の高いツールへと発展を遂げてきた。以下では、こうした発展段階を意識しながら、ソフト開発の目的と設計について解説を加える。

なお、本分析ソフトでは障害者自立支援法に基づくサービスのうち、「自立支援給付」(個別給付)のみを扱っており、「地域生活支援事業」については扱えていない。個々人の利用構造を分析するうえで地域生活支援事業は極めて重要であるが、本分析ソフトでは除外している。

2-1.分析ソフト開発の目的

1) 市町村の主体形成

ソフト開発のそもそもの目的は、制度の実施主体である市町村自らが、主体的に自立支援給付の実績を評価することを支援するということにある。国や研究者が実績データを収集し、マクロ的に分析・評価するためではなく、市町村の担当者が、日常的かつ継続的に利用できるツールとして開発した。

その背景には、障害福祉計画の策定義務化に戸惑う市町村の現状があった。介護保険の導入により計画策定の技術が蓄積されてきた高齢福祉分野と比較して、障害福祉分野では個人のサービス利用を構造的に捉え、計画に活用するという経験が乏しい。これまで、どちらかというと個別の相談業務を中心とする支援を重視しており、それを集計して計画的・分析的に捉えるという作業を軽視する傾向にあった。行政機構上も、市町村自治体は相談業務に多くの人材と時間がとられ、計画業務への十分な手当がなされていないのが現状である。

本分析ソフトでは、国保連合会から配信されるデジタルデータと連携させるなど、計画策定に要する担当職員の負担を極力抑える設計にしている。ただし、画一的な事業推計のツールではない。推計だけに眼を奪われることなく、これまで蓄積してきた利用実績や当該地域の特性を分析することを重視し、そのための枠組みを提供している。あくまで市町村が主体的に計画策定するために材料を加工して提供するというスタンスにあり、その解釈や活用方法は市町村の計画担当者が判断することになる。

2) データベースの構築

市町村支援の具体的な方法として、市町村間あるいは全国平均との比較のためのデータベースを構築することもソフト開発の目的の1つである。基盤整備の状況について、単独市町村で詳細に分析を進めたとしても絶対的な評価には限界があることは自明で、他地域や全国値との相対的な比較により評価するほかない。とくに政策判断の際に説明責任を果たす具体的な手段として、市町村からの要望も高い。

それに応えるかたちで、われわれは市町村間比較のための指標を開発してきたiv。それをソフト化することで普及を図り、全国規模でのデータベースを構築したいと考えた。当センターでは、すでに研究の趣旨に賛同を得られた約215(2008 年12 月末現在)市町村の実績データを反映させ、データベースを構築している(2009 年1 月ホームページにて公開予定)。

ただし、格差の是正や平準化のみを目指しているのではない。本分析ソフトで扱う指標は、利用実績を基盤整備の状況と関連付けて分析した結果に過ぎず、個別の指標を取りあげ、その高低だけで評価をくだすべきものではない。市町村には「地域差」を全国比較で解釈するとともに、「地域特性」を加味して解釈することが必要で、その判断材料の1つとしてデータベースを配信したいと考えている。

3) 「圏域ビジョン」への寄与

ソフト開発の目的は、当初の市町村支援から、それを牽引する都道府県への支援へとシフトしつつある。それは、開発過程で、市町村単位での実績分析には限界があることが判明したからである。その最大の理由は、介護保険に比べて事業規模が小さいことにある。小規模であるほど、個別利用者が自治体全体の分析結果に及ぼす影響が大きくなってしまう。それは指標化の限界にも通ずる。また実際の利用も、市町村という範囲ではとどまらない。とくに、偏在する入所施設や精神科病院からの地域移行という政策目標について、市町村単位で計画することは現実的ではない。その結果、多くの市町村では、第1 期障害福祉計画における目標設定が具体的な基盤整備に結びついていない。

こうした情勢を受け、国は第2 期障害福祉計画の策定に関して、障害福祉圏域単位で必要となるサービスの見通しとそれを担保する整備計画(「圏域ビジョン」)を提案している。しかし、そもそも「圏域」とは市町村の集合体に過ぎず、そこには計画主体が存在しない。そのとき問われるのが、市町村をバックアップする立場である都道府県の力量である。都道府県には、圏域設定の変更も含め、当該市町村の広域的な調整が求められている。

現在、本分析ソフトは、「市町村」-「圏域」-「都道府県」という3 レベルでの階層的な分析ができるよう機能強化しているv。それらは、都道府県による広域的な調整を期待している市町村の担当者の意見とともに、その必要を自覚する都道府県担当者の意見を反映させて開発したものである。

2-2.分析ソフトの設計 -「障害者自立支援給付分析報告書」の構造

本分析ソフトの2 つの出力のうち『障害者自立支援給付分析報告書(分析報告書)』は、自立支援給付に関する基盤整備の状況と利用特性を理解するための独自の分析枠組みを提示し、その分析結果を表やグラフとして出力することで一種の「見える化」を試みている。

『受給者データベース』が文字通り個別利用者単位のデータベースであるのに対し、『分析報告書』は、市町村単位の実績と個別利用者単位の実績とを関連づける「メゾ領域」の分析結果である。そのときの基本的な考え方としては、あくまで利用人数は所与とし、その範囲のなかで利用構造を把握することを重視している。市町村単位の実績を、サービス単位、利用者単位の実績に分解して利用構造を捉え、その修正を含めた計画策定を提案するというスタンスにある。以下では、第1 に市町村間を比較し、相対的に評価するための指標を、第2 に市町村単位の利用構造を分解するための類型を紹介する。分析報告書は、この類型に基づき、3 部で構

成される。

なお、分析報告書では国や自治体からの給付額ではなく、利用者の自己負担を含む費用額を扱っている。そして、費用額は級地区分を問わず全国比較が可能になるよう、実際の金額ではなく、「単位数×10」で算出している。

1) 相対的評価のための指標群

①支給決定者数/受給者数/給付率

障害者自立支援給付の利用手続きとしては、申請があった者について市町村がサービス種類別の支給量を決定する。最初の指標は、この支給決定者のうち給付実績がある者(受給者)の割合を示す「給付率」である。本来サービスが必要だと判断された者が利用に結びついているのか、すなわち支給決定に見合った基盤整備の充足の度合いを示す指標である。

ただし、支給決定に関する市町村の基準は必ずしも統一されていないし、サービスにより異なる。施設系サービスの場合には給付の見込みを確保してから支給決定される、裏返せば、給付の見込みが具体的になければ支給決定されないため、施設系サービスの利用者が多い市町村では給付率が高まる傾向にある。こうした点を踏まえると、「給付率」だけで地域間を比較し、基盤整備を評価することには限界がある。

② 費用額/利用人数/1 人当たり費用額

市町村全体の費用(資源)がどう配分されているかを、構造的に把握する指標である。もっとも単純には、総費用額を利用人数で除することで算出される「1 人当たり費用額(費用水準)」で、人口規模の異なる市町村間が比較可能になる。

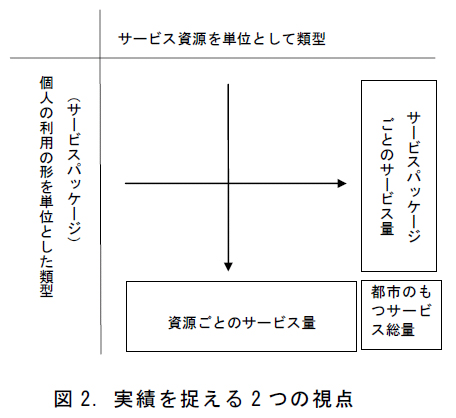

これをモデル的に示したのが、図1 である。縦軸に「1 人当たり費用額」、横軸に「利用人数」を配置すると、それを乗じることで算出される長方形の面積が当該区分の「費用総額」を表すことになる(図の左側)。市町村単位の実績をサービス単位や個別利用者単位に分解するということは、この長方形の面積を維持しながら、いくつかの長方形に分割することを意味する(図の右側)。このときの面積比は市町村間で異なるため、そのことをもって市町村の特性を理解しようという発想である。

分析報告書では、こうして類型ごとの「費用額」、「利用人数」、「1 人当たり費用額」という組み合わせで、指標を体系化している。

③ サービス別利用率

資源(サービス)間の関係に着目した指標が、普及の度合いを示す「利用率」である。1つ1つのサービスがどこまで利用者をカバーしているのかについて、いずれかのサービスを利用している人数(実人数)を100(分母)にしたとき各サービスを利用する者の割合として指標化している。

自立支援給付は、利用者が必要や希望に応じてサービスを自己選択するという原則はあるものの、実際にはサービスの絶対量が不足しているために、その選択は当該自治体のもつサービス資源に規定される。つまり自治体として利用者のサービス選択をどう維持しているか、具体的には、どのサービスが高い利用率を示し、どのサービスが低い利用率にとどまっているのか、あるいは、利用率でソートするとどのような順でサービス資源が並ぶのかが、その自治体の基盤整備の特性を反映することになる。

個別利用者が複数のサービスを組み合わせて利用している場合、利用率の総和は100%を超える。概して基盤整備が進むほど複数サービスの利用が可能になるので、この「重複率」も基盤整備の状況に関する1つの指標として扱うことができる。

2) 利用者・サービス単位で分析するための類型

① 障害区分別の給付実績

自立支援法で3 障害のサービスは一元化されたが、実際に使えるサービスには3 障害で大きな隔たりがある。報告書では、最初に障害区分(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害

児)で利用者を類型し、「給付率」および費用配分を分析している。

なお、分析報告書では、利用者の属性については障害区分と障害程度区分しか扱っていない。障害程度区分についても、障害区分別の人数構成のみ扱い、程度区分別の詳細分析はない。その理由は以下の2 点である。第1 に、データの信憑性が低いということ。利用者を3 障害のいずれかに分類するため、たとえば重複障害の扱いは市町村間でばらつきがある。障害程度区分に関しても、旧体系のサービスのみを利用するものは判定されておらず、障害程度区分のあり方そのものが議論されている段階での分析は拙速だと判断した。第2 に、分析報告書はあくまで「メゾ領域」での分析に限定しているということ。属性により利用者を細分化するほど、個別利用者が自治体単位の分析結果に及ぼす影響が大きくなってしまう。個別利用者に着目した「ミクロ領域」の分析については、『受給者データベース』を作成し、行政職員が自らの分析視点で評価することを想定しているvi。

④ サービス別の給付実績

次に、サービス別に「給付率」および費用配分を分析している。そのとき、サービス種類別分析に加え、それらの機能に着目して類型化した「サービス機能別分析」を追加していることが特徴といえる。それは、自立支援法において、サービス体系が従来の「施設」という箱ものの単位ではなく、介護、訓練といった「機能」で再編されたことと関連が深い。①居宅における生活の支援、②日中活動支援、③居住支援という3 つの機能分類に加え、突発的な利用や家族介護者の負担軽減のための「④短期入所支援」、さらに今後の体系移行で縮小することを目標とする「⑤旧入所施設」という5 つの機能でサービスを類型化して分析している(表1)。

サービス種類別の分析では、サービス提供事業所の事業体系の移行状況により、同様の利用構造であっても分析結果は異なって見える。たとえば、最も利用率の高い「旧知的通所」は、事業所の体系移行が進むとともに下降し、「生活介護」「就労継続支援」「就労移行支援」などの利用率が上昇することになる。1市町村でサービス種類間の「利用率」を比較分析することは、体系移行の進捗状況を評価するうえでも重要である。しかし、圏域単位での利用構造や地域間での比較は、サービス機能別に類型化するほうが見えやすい。

表1.サービス機能別類型の基準

| 居宅での介護 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者包括支援 |

| 日中活動支援 | 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就 労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童デイサービス、 旧身体障害者通所授産施設、旧身体障害者通所更生施設、旧身体障害者療 護施設、旧知的障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設 |

| 短期入所支援 | 短期入所 |

| 居住支援 | 共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援、共同生活援助(グループ ホーム)、宿泊型自立訓練、旧知的障害者通勤寮 |

| 旧入所施設 | 旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者入所更生施設、旧身体障害者入所授産施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者入所更生施設 |

⑤ サービスパッケージ別の給付実績

本分析ソフトが独自に開発した分析枠組みが、個別利用者におけるサービス機能の組み合わせを類型化した「サービスパッケージ」である。

これまで自治体の中で「どのようなサービス資源が整備・投入されているか」、その集計として捉えていた市町村単位の実績を、それらのサービス資源が「どう組み合わさって個々人に配分されているか」という視点で捉えなおして類型化し、その集計として市町村単位の実績を把握することの提案である(図2 参照)。

これまで行政は、サービス資源の整備には関心を寄せてきたが、1 人ひとりの利用者のニーズについては相談支援等の事業所に委ねてきた経緯がある。ここで試みようとするのは、個別支援の過程と自治体全体のサービス資源の整備との中間的な位置に「サービスパッケージ」という類型をおいて、1 人ひとりへの支援を集合的に把握し、計画行政に活かそうとするものである。

サービスパッケージ分析の有用性としては、以下の2 点がある。第1 に、サービス別の分析の限界でもある重なり部分(=「重複率」)に踏み込んだ分析が可能になること。複数サービスを利用する者に「複数パッケージ」という類型を与えることで、すべての利用者がいずれかに分類され、重複しない。つまり総数として100%になるので、利用構造そのものを1 つの属性として分析することが可能になる。

第 2 に、入所施設と地域生活(自宅を含む)との垣根を取り除いた連続的な分析が可能になる。これまで入所施設では昼夜のサービスが一律にパッケージ化されており、それ以外のサービスが利用できなかった。そのため資源整備も、入所施設と地域生活を支える諸サービスとがそれぞれ独立したロジックで進められてきた。自立支援法では、「施設」という枠組みは制度上から撤廃され、居宅での支援、日中活動支援、居住支援という3 機能のサービスを組み合わせること(=パッケージ化)で入所施設が包括的に担ってきた機能を代替するよう設計されている。その点からすると、サービスパッケージ別の分析は、入所施設から地域生活への移行と

いう政策目標の達成状況を評価することを可能にする。

表3.サービスパッケージ類型の基準

| 3区分 | 7区分 | |

|---|---|---|

| 旧入所 | 旧入所施設 | 当該月に1回以上「旧入所施設」を利用している者 (他のサービス機能の利用を問わない) |

| 複数 | 複数(居住あり) | 当該月に「居住支援」を利用している者のうち、他のサービス機能(「旧入所施設」を除く)を合わせて利用している者 |

| 単数 | 居住支援のみ | 当該月に「居住支援」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

| 複数 | 複数(居住なし) | 当該月に「旧入所支援」および「居住支援」の利用がない者のうち、複数のサービス機能を利用している者 |

| 単数 | 短期入所支援のみ | 当該月に「短期入所」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

| 日中活動支援のみ | 当該月に「日中活動支援」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 | |

| 居宅での介護のみ | 当該月に「居宅での介護」を利用している者のうち、他のサービス機能を利用していない者 |

3.試行事業からみえてきた自立支援給付の現状

ここでは、分析ソフトの開発過程における試行的な分析からみえてきた障害者自立支援給付の利用実績について紹介したい。ここで紹介する分析結果は、あくまで試行事業で把握できた4 県30 圏域(112 市町村)の実績データの範囲であり、わが国における自立支援給付の利用特性には及んでいない。本分析ソフトを活用することで利用特性がどう見えるのかを整理することで、ソフト活用の可能性について検証することを目的としている。

本章では、第1 に自立支援法導入の背景でもある障害区分別や地域間の格差とはどの程度なのか、第2 に政策目標である「地域移行」はどう進むのか、といった問いに対し、給付実績としてはどう見えてくるのかを、実際の分析結果に基づき論じてみたい。

なお、試行事業で扱った実績データは、各市町村および都道府県の承諾を得たうえで用いており、データの処理にあたっては個人情報の保護に十分に配慮してきた。

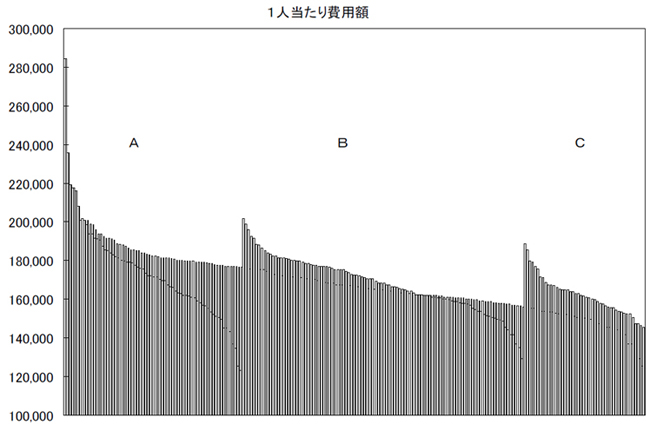

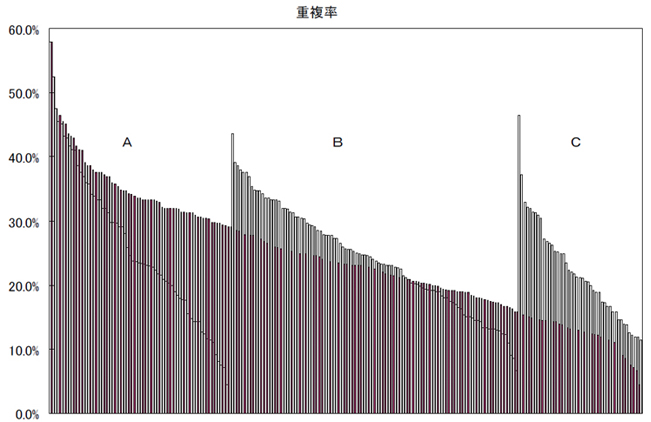

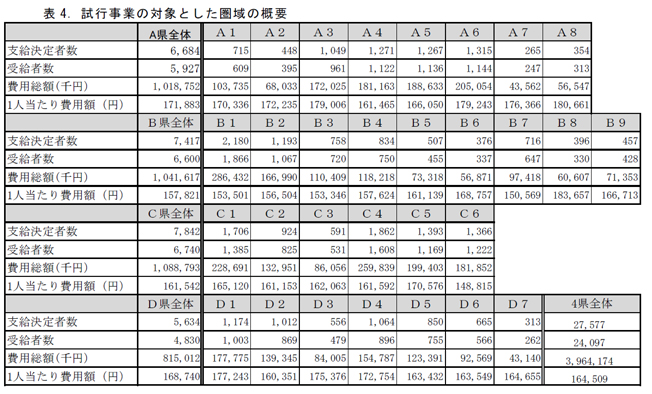

3-1.圏域間比較からみた「格差」と「地域移行」

事例として用いるのは、2008 年6 月に4県で自立支援給付を受給した27,577 名のうち、障害児(18 歳未満)を除く24,097 名の実績データである。4 県の圏域別の支給決定者数、受給者数および総費用額を表4 に示す。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

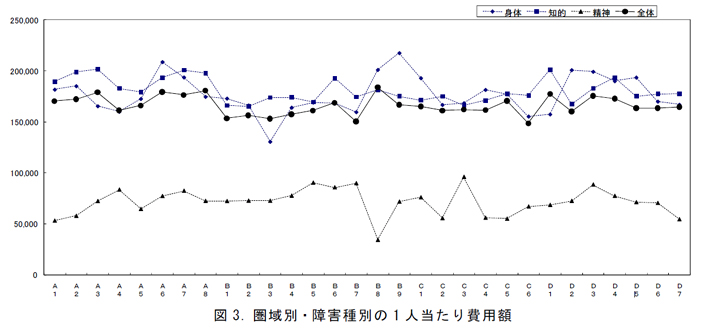

まずは、総費用額と受給者数から算出される1 人当たり費用額(=費用水準)に注目すると、112 市町村全体で164,509 円、圏域単位で比較すると、概ね15~18 万円とばらつきは小さい。一方、障害区分別に比較すると、知的障害者と知的障害者が16~20 万円とほぼ同水準であるのに対し、精神障害者は3~9 万円とばらつきが大きく、全圏域で知的障害者、身体障害者の1/2~1/3 程度の水準にとどまっている(図3)。

つまり、費用水準で比較した場合、圏域間の格差よりも障害区分別の格差のほうが圧倒的に大きく、とりわけ精神障害者が際立って低い水準にとどまっていることは、地域を超えて普遍的である。

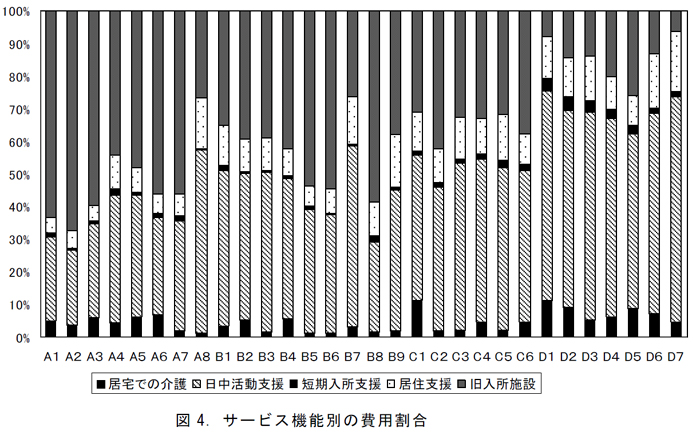

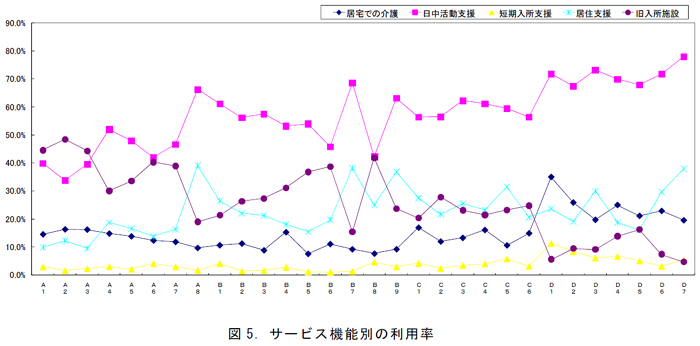

ところが、サービス資源に分解して費用構造をみると圏域間で違いがあり、とりわけ「旧入所施設」のシェアの差が大きいことがわかる(図4)。利用率として比較すると、「日中活動支援」がもっとも高く、「短期入所支援」がもっとも低いという点ではほぼ共通しているが、県単位で一定の傾向が見えてくる。たとえばA県では他県に比べて「旧入所施設」が高く、「日中活動支援」「居住支援」が低い傾向に、D県では「旧入所施設」が低く、「日中活動支援」「居宅での介護」が高い傾向にある。「短期入所支援」はすべての圏域で低い利用率のとどまり、差は小さい(図5)。

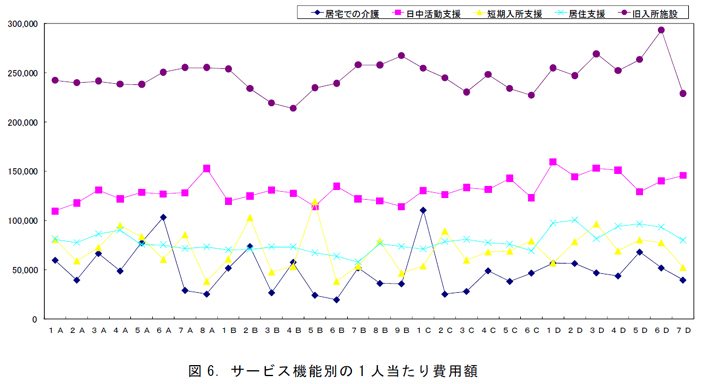

一方、サービス機能別に1 人当たり費用額をみると、「旧入所施設」がすべての圏域で圧倒的に高い。圏域間の差では、「居宅での支援」「短期入所支援」が他のサービス機能に比べて大きくなっている(図6)。とすれば、1 人当たり費用額が高く、利用率に地域差が大きい「旧入所施設」が費用水準の差を生じさせていることになる。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

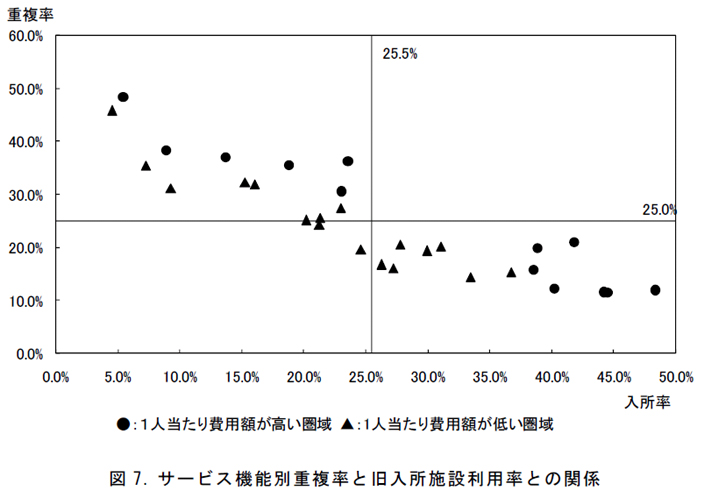

費用水準を高めるもう1 つの要因が、複数サービスの利用である。個々人が複数のサービスを利用すれば、必然的に費用水準は上昇する。このサービス利用の重なり部分を示す「重複率」をみると、11.5~48.3%(平均22.4%)で、圏域間の差が大きい。

これら2 つの要因と「1 人当たり費用額」との関係を検証したのが、図7 である。「旧入所施設」の利用率が低い圏域では、「重複率」が高まる傾向にある。その結果、1 人当たり費用額が高い圏域は次の2 つのパターンに分かれる。一方は入所施設の利用率が高く、地域移行が進んでいない地域、他方は重複率が高く、地域生活のためのサービス利用が浸透している地域である。このように、費用形成は複合的な要因で成立しており、その水準だけで地域移行の進捗状況やサービス基盤の充足を評価することは危険である。多様な事例を検証していくなかで、こうした指標間の関係を見出していくことが今後の研究課題である。

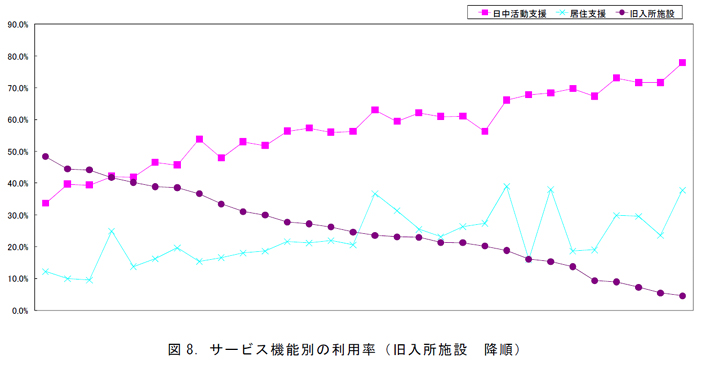

それでは、政策目標である地域移行は、給付実績としてどう見えてくるのか。図8 は、前述の図5 の一部を「旧入所施設」の利用率で降順に並べかえたものである。「旧入所施設」の利用率が下がるにつれて「日中活動支援」の利用率が高まっていることがわかる。つまり、サービス資源からみると、地域移行は旧入所施設を通所施設や生活介護、就労継続支援といった日中活動支援の事業が代替するかたちで進んでいく。

3-2.2 時点間比較からみた「地域移行」

前節では、圏域間を比較することで、「地域移行」の度合いを理解してきた。本節では、1市を取りあげて時系列での変化に焦点をあてることで、「地域移行」がどう進むのかについて検証したい。

事例とするのは、人口約30.6 万人のX 市、時点は①国保連合会のシステムが本格的に始動した2007 年10 月、②直近の2008 年7月の2 時点とした。まずは、X 市の2 時点の基本指標をみると、10 ヶ月間で利用者が5 名減ったにも関わらず、総費用額、1 人当たり費用額ともに増加している(表4)。

表4.X市における2 時点の基本指標

| 2007年10月 | 2008年07月 | 増減 | 伸び率 | |

|---|---|---|---|---|

| 利用人数 (人) | 618 | 613 | -5 | -0.8% |

| 総費用(千円) | 99,141 | 104,035 | 4,894 | 4.9% |

| 1人当たり費用額(円) | 160,422 | 169,714 | 9,293 | 5.8% |

これを前述のサービス機能別の給付実績として確認すると、圏域間比較と同様に「旧入所施設」の利用率が下がり、「日中活動支援」「居住支援」の利用率は上がっていることが分かる(表5)。ただし、重複率は、23.8%(2007.10)から23.7%(2008.07)と変化はない。

表5.X市における2 時点のサービス機能別利用率

| サービス機能 | 2007年10月 | 2008年07月 | 増減 | 伸び率 |

|---|---|---|---|---|

| 居宅での介護 | 173 | 165 | -8 | -4.6% |

| 日中活動支援 | 297 | 311 | 14 | 4.7% |

| 短期入所支援 | 55 | 42 | -13 | -23.6% |

| 居住支援 | 67 | 74 | 7 | 10.4% |

| 旧入所施設 | 163 | 158 | -5 | -3.1% |

このことを利用者単位で「見える化」したのが、サービスパッケージ分析である。利用者はいずれかの類型に分類されるため、市町村単位あるいは圏域単位の費用配分と個別利用者の利用構造(=ケアプラン)とを関連付けて評価することができる。

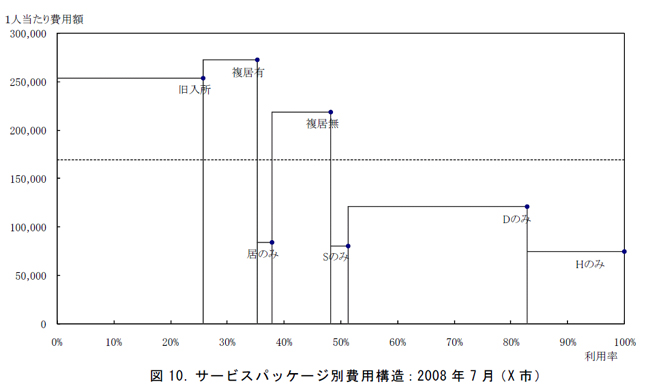

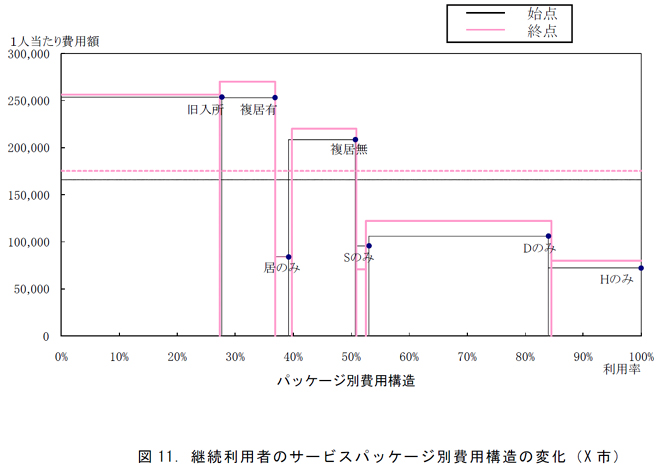

この場合、「地域移行」は類型間の利用率の変動と、それに伴う費用水準の変化として捉えることができる。X 市の2 時点間の給付実績をサービスパッケージで整理したのが、表6 および図9、10 である。「旧入所施設パッケージ」の利用率と1人当たり費用額が下がり、「複数(居住有り)」、「日中活動支援のみ」パッケージの利用率、1人当たり費用額が上昇している。

表6.サービスパッケージ別利用率と1 人当たり費用額(X 市)

| サービスパッケージ | 始点(2007年10月) | 終点(2008年7月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 利用率 | 1人当たり費用額 | 利用率 | 1人当たり費用額 | |

| 旧入所施設 | 26.4% | 253,875 | 25.8% | 253,875 |

| 複数(居住あり) | 8.6% | 272,743 | 9.5% | 272,743 |

| 居住支援のみ | 2.3% | 84,023 | 2.6% | 84,023 |

| 複数(居住なし) | 11.0% | 218,906 | 10.4% | 218,906 |

| 短期入所支援のみ | 3.6% | 80,058 | 2.9% | 80,058 |

| 日中活動支援のみ | 29.8% | 121,076 | 31.6% | 121,076 |

| 居宅での介護のみ | 18.4% | 74,471 | 17.1% | 74,471 |

| 全体 | 100.0% | 169,714 | 100.0% | 169,714 |

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

ただし、これらの分析結果だけで「地域移行」を理解するには限界がある。それは、2 時点の利用者は必ずしも一致していないということである。実績のなかには、新規に利用を始めた

者、あるいは利用が終了した者も含まれる。そのため、市町村単位の利用構造の変化は、必ずしも個別利用者のサービスパッケージ間の移動、すなわちケアプランの変化と一致しない。この限界を克服するために、現在開発を進めているのが、新旧利用者と継続利用者とを区分して分析する『障害者自立支援給付2 時点間比較分析ソフト(仮称)』である。その詳細について本稿では扱わないが、「地域移行」を理解する意味で、継続利用者に限定したサービスパッケージ分析について若干紹介しておきたい。

前述のX 市で、2 時点ともに利用実績のある者(仮に「継続利用者」とする)は、556 名。継続利用者のみで費用は5,178,720 円、1 人当たり費用額は9,314 円上昇している。この継続利用者のサービスパッケージ間の移動を示したのが、表7 である。「旧入所施設」パッケージは、「複数(居住有り)」、「居住支援のみ」パッケージに移動しており、他の移動は主に日中活動支援の利用者が、他のサービス(居宅での介護、短期入所支援)を組み合わせるかどうかで説明できる。その結果、「複数パッケージ(居住有り、なし)」、「日中活動支援のみ」パッケージで、特に1 人当たり費用額が上昇している(図11)。このように、継続利用者に限定して分析することで、利用者単位の2 時点間の変化を把握することが可能になる。

2 時点間比較分析ソフトはまだ試行段階であり、今後は継続利用者のより詳細な分析とともに、新規利用者・利用終了者についても視野に入れたいと考えている。

| サービスパッケージ | 終点(2008年7月) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 旧 入 所 |

複 居 有 |

居 の み |

複 居 無 |

S の み |

D の み |

H の み |

合 計 |

|||

| 始 点 (20 07 年 10 月) |

旧入所施設 | 旧入所 | 148 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |

| 複数(居住あり) | 複居有 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |

| 居住支援のみ | 居のみ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |

| 複数(居住なし) | 複居無 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 10 | 3 | 64 | |

| 短期入所支援のみ | Sのみ | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | |

| 日中活動支援のみ | Dのみ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 | 0 | 172 | |

| 居宅での介護のみ | Hのみ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 89 | |

| 合計 | 152 | 53 | 16 | 62 | 9 | 178 | 86 | 556 | ||

図11.継続利用者のサービスパッケージ別費用構造の変化(X 市)

4.分析ソフトの活用にむけて

本稿のまとめとして、これまでの試行事業でみえてきた『障害者自立支援給付分析ソフトVer.1.0』の活用可能性について3 点を整理してみたい。

第 1 に、地域間の比較分析に本分析ソフトを活用することで、格差の程度だけでなく、それが生じているメカニズムを利用構造と関連づけて理解することができる。ただし、それは市町村単位よりは、それを集計した圏域単位での分析によって有効に機能する。なぜなら、分析単位が大きくなるほど、個別利用者が分析結果に及ぼす影響が薄れ、より詳細な分析が可能になるからである。都道府県が分析ソフトを活用することで市町村の給付実績を一元的に掌握でき、圏域ビジョンの策定や市町村の課題抽出にイニシアティブを発揮できる。

第 2 に、市町村にとっては、本分析ソフトを活用して実績データを蓄積することで、年次変化や年間統計といった多面的な分析が可能になる。障害福祉計画は平成23 年度の目標達成に向けて、年次ごとの達成度が設定されている。とりわけ「地域移行」や「就労移行」の達成度については、個別利用者のケアプランと自治体単位の利用実績とを関連づけて分析することが必要となるため、サービスパッケージ分析が有用になる。ただし、市町村単位の利用構造の推移と個別利用者のケアプランの変化とは必ずしも一致しない。それは、利用者の入れ替わりがあるからである。その点を考慮した分析枠組みの提供が今後の課題である。

第 3 に、本分析ソフトで作成される「分析報告書」は、障害福祉施策に関する協議のコミュニケーションツールとして活用できる。われわれは、試行事業に協力を得られた市町村・圏域に対して、自立支援協議会や圏域会議の場で活用できるよう「分析報告書」を提供してきた。

そこでは、分析結果に基づく知見と参加者の経験則とを関連づけた意見交換が活発に行われ、協議が活性化した。このことは、自治体職員の実績評価への動機づけというソフト開発の本来の目的に、有効に機能したと考えている。

最後に、こうした検証結果を踏まえ、今後の研究事業の構想を紹介しておきたい。大きくは2 つの方向性で機能強化を考えている。それは、第1 に、都道府県がイニシアティブを発揮し、圏域単位での基盤整備を計画するための分析ツールの提供。第2 に、市町村が今後蓄積されていく実績データを自ら分析し、計画に活用するためのツールの提供である。

1)『障害者自立支援給付圏域間比較分析ソフト(仮称)』

都道府県が市町村から実績データを収集し、集計することで、3-1 で紹介したような圏域単位での比較分析を可能にするソフトである。

単に「給付分析ソフト」データを市町村間で比較したり、都道府県単位あるいは圏域単位で集計するだけでなく、圏域単位での集計をいかした独自の分析視点を含む。たとえば、個人が断定されにくいため、費用額および自己負担額の分布、年齢別の給付実績といった利用者を細分化した詳細分析が可能になる。また、必要なサービスが圏域内で提供されているのかを示す「圏域内充足率」といった独自の指標も設定している。データベースの構築についても、今後は圏域単位で提供できる体制を検討している。

2)『障害者自立支援給付2 時点間比較分析ソフト(仮称)』

任意の2 時点間で、利用構造の変化とそれに伴う利用水準の推移に着目した比較分析を出力できるソフトである。3-2で紹介したように、利用者を継続利用者と新規利用者、利用終了者に区別して分析することが特徴である。

2時点間比較分析ソフトは、継続的にデータを蓄積しやすい立場にある市町村での活用を想定しているが、技術的には圏域あるいは都道府県単位でも可能である。

これらの分析ソフトはいずれも開発の過程であり、今後の試行事業を経て全国に配信する予定である。分析ソフトの精緻化とともに、データベースの構築と活用事例の蓄積が今後の研究課題である。

i 全国障害福祉計画担当者会議(2008 年7 月29 日開催)の資料を参照のこと。

ii 2008 年7 月29 日厚生労働省で開催された全国障害福祉計画担当者会議において、社会・援護局障害保健福祉部企画課より紹介された。

iii 「介護保険給付実績分析ソフト」とは、国保連合会の給付実績情報に基づき、月単位で保険者の給付事業実績を出力するソフトで、2001 年度に日本福祉大学が開発し、厚生労働省から全国配布された。その後、改訂を行い、現在1,800 を超える保険者が本学のホームページからダウンロードをしている。

iv 本分析ソフトで扱う指標を開発した経緯については、平野孝之・佐藤真澄(2006)「都市自治体における障害福祉計画策定のための分析手法」『日本福祉大学社会福祉論集』113.87-114 で紹介している。

v 「障害者自立支援給付分析ソフトの改訂・試行事業(平成20 年度厚生労働障害者保健福祉推進事業)」として開発過程にあり、2008 年度中に公開を予定している。

vi 「受給者データベース」では、障害区分、障害程度区分の他に、年齢や所得区分も取り込まれている。そのため、「受給者データベース」を用いて、行政職員が自らの分析視点で評価することも可能である。

この報告書は、平成20年度厚生労働省障害保健福祉推進事業の補助を受けて行いました。 日本福祉大学 福祉政策評価センター TEL (052)242-3085 |

(C)日本福祉大学 福祉政策評価センター