第3章 二次調査の結果

二次調査の結果

桜井康宏(福井大学大学院 教授)

第二次調査の概要

調査実施:2008年12月

調査対象:移行済み知的障害者入所更生・授産施設318件

有効回収:118件(回収率37.1%)

調査内容(分析項目)

1.利用者の移行実態

・施設入所支援への移行

・GHへの移行

・退所

・施設入所支援への新たな受け入れ

・GHへの新たな受け入れ

2.移行に伴う収入・支出・収益の変化

・収入・支出・収益の変化

↓

類型化

全増 :収入・支出・収益ともに「増加」

収・益増:収入と収益が「増加」(支出は「変化なし」か「減少」)

収増 :収入が「増加」(支出と収益は「変化なし」か「減少」)

変化なし:収入・支出・収益ともに「変化なし」

収・益減:収入と収益が「減少」(支出は「増加」か「変化なし」)

全減 :収入・支出・収益ともに「減少」

3.移行に伴う職員数の変化

・正職員数・臨時職員数・パート職員数の変化

↓

類型化

全増:【3職とも「増加」】+【正職員「増加」+他の1職が「増加」】

正増:正職員が「増加」(他2職は「変化なし」か「減少」)

臨増:臨時職員が「増加」(他2職は「変化なし」か「減少」)

全減:正職員が「減少」(他2職は「変化なし」か「減少」)

変化なし:3職とも「変化なし」

4.移行に伴う環境整備

・入所施設改修・個室化・ユニット化

↓

類型化

改修個室化:入所施設改修+個室化(ユニット化は問わず)

個室化 :個室化(改修は「なし」か「不明」、ユニット化は問わず)

ユニット化:ユニット化(個室化は「なし」、改修は問わず)

なし :改修・個室化・ユニット化ともに「なし」

・日中活動の場の整備

5.移行に伴う利用者の生活変化(職員による評価)

・全体的にみた生活内容(3段階評価)

・項目別評価(5段階評価)

・熟睡(夜間に熟睡ができること)

・食事(ゆったりと食事をとること)

・入浴(ゆっくりお風呂に入れること)

・排泄(きがねなくトイレで排泄できること)

・身だしなみ(身だしなみに気を配ること)

・コミュニケーション(利用者間のコミュニケーション)

・トラブル(利用者間のトラブル)

・職員とのコミュニケーション(職員とのコミュニケーション)

・居場所(一人で過ごせる場所)

・個室(個性のある個室)

・余暇活動(個人の余暇活動)

・外出機会(外出の機会)

・仕事意欲(利用者の仕事意欲)

・経済負担(利用者負担が増え、経済的に苦しいと感じること)

・その他

6.法人としての経営戦略

・移行時の考慮事項

・過去(今まで)および今後の経営戦略

分析指標

a.障害程度区分

1.軽度(Ⅴ~Ⅹ)

2.中度(Ⅳ)

3.重度(Ⅰ~Ⅲ)

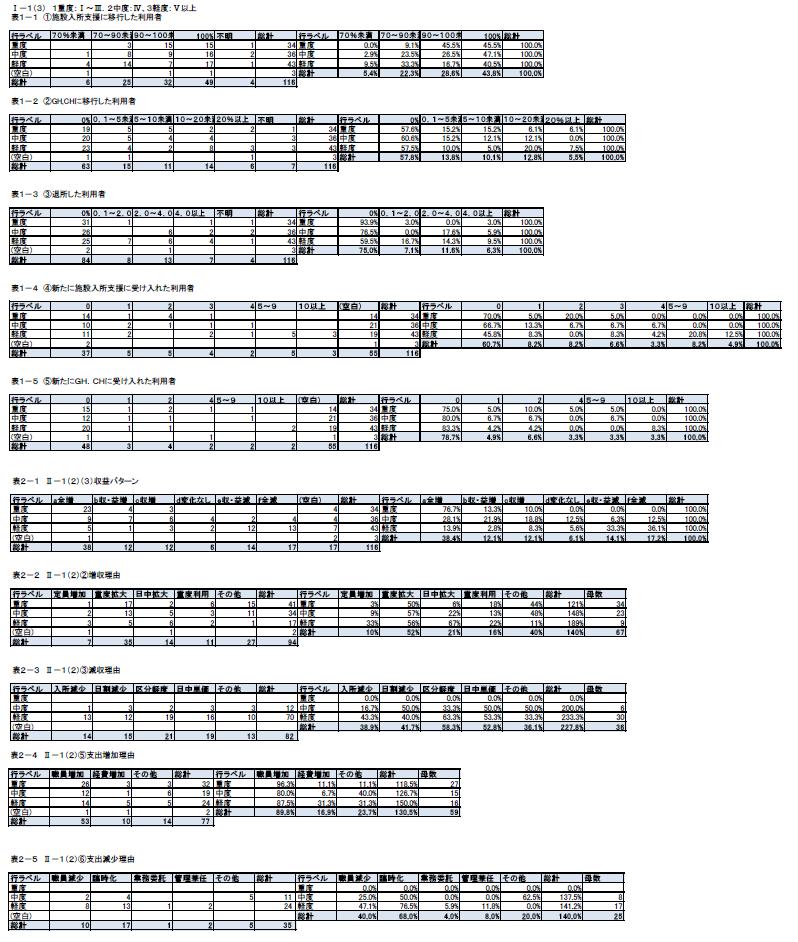

1.利用者の移行実態

1-1.施設入所支援への移行

・【表1-1】より、施設入所支援に移行した利用者の割合は、「全数」44%、「90%~」29%、「70~90%未満」22%、「70%未満」5%であり、「入所支援のみ(利用者の地域移行がみられない)」が約40%を占めている点は第一次調査と同様である。

・障害程度別にみると、施設入所支援移行者の割合は重度ほど高く、90%以上の累積割合は、重度91%>中度74%>軽度57%の順となっている。

1-2.GHへの移行

・【表1-2】より、GHへの移行者の割合は、「0%」58%、「5%未満」14%、「5~10%未満」10%、「10~20%未満」13%、「20%以上」6%であり、利用者の10%以上がGHに移行したケースが約2割となっている。

・障害程度別にみると、GHへの移行者の割合は軽度でとくに高く(10%以上の累積が28 %)、中度と重度の差はみられない(10%以上の累積はいずれも12%)。

1-3.退所

・【表1-3】より、退所した利用者の割合は、「0%」75%、「2%未満」7%、「2~4%未 満」12%、「4 %以上」6%であり、1/4の施設に退所ケースがみられる。

・障害程度別にみると、退所した利用者の割合は軽度ほど高く(「0%」の割合は重度94%>中度77%>軽度60%)、軽度では「4%以上」が10%、2%以上の累積が24%を占めている。

1-4.施設入所支援への新たな受け入れ

・【表1-4】より、施設入所支援に新たに受け入れた人数は、「0人」61%、「1人」8%、「2人」8%、「3人」7%、「4人」3%、「5~9人」8%、「10人以上」3%であり、約4割の施設で新たな受け入れがみられる。

・障害程度別にみると、「0人」の割合は、重度70%>中度67%>軽度46%であり、軽度では「10人以上」が13%、5人以上の累積が33%を占めている。

1-5.GHへの新たな受け入れ

・【表1-5】より、GHに新たに受け入れた人数は、「0人」79%、「1人」5%、「2人」7%、「4人」3%、「5~9人」3%、「10人以上」3%であり、約2割の施設で新たな受け入れがみられる。

・障害程度別にみると、「0人」の割合は、重度75%>中度80%>軽度83%であるが、「10人以上」は軽度に限られ、重度では2~4人の割合が相対的に高くなっている。

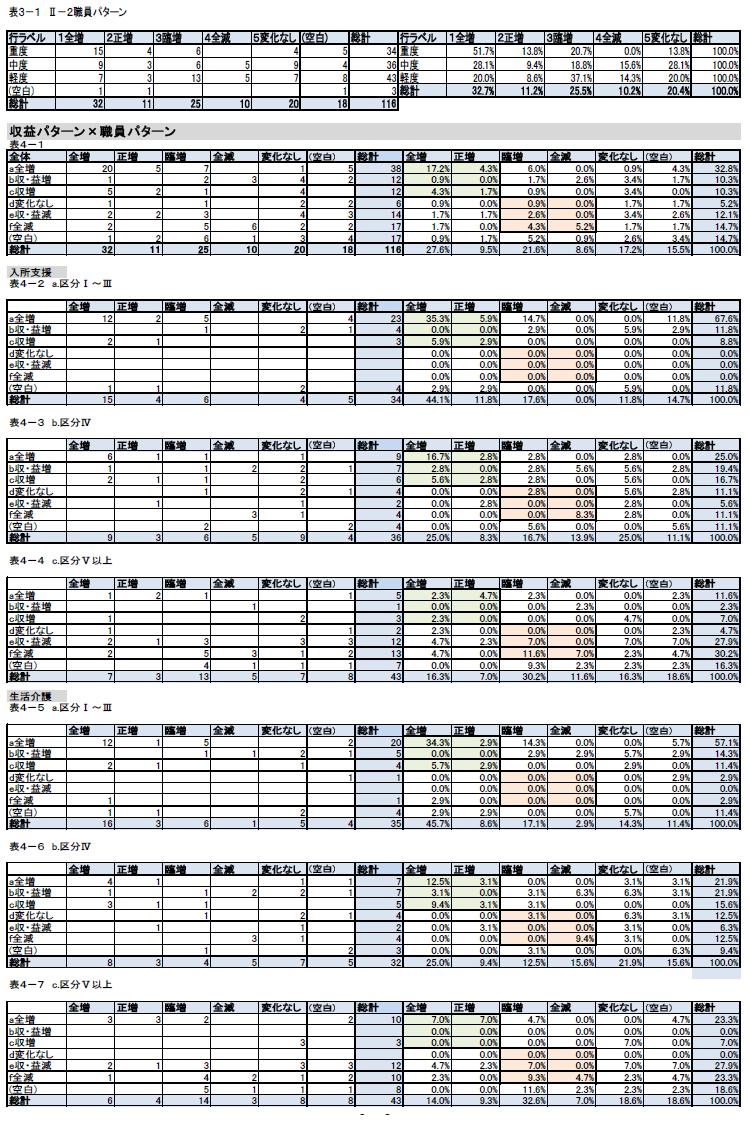

2.移行後の収入・支出・収益の変化

2-1.変化のパターン(類型)

・【表2-1】より、全体では「全増」38%、「収・益増」12%、「収増」12%、「変化なし」6 %、「収・益減」14%、「全減」17%である。

・障害程度別にみると、「全増」の割合は重度77%>中度28%>軽度14%の順であるのに対して、「全減」の割合は軽度36%>中度13%>重度0%の順、「収・益減」の割合も軽度33%>中度6%>重度0%の順であり、障害程度による違いが極めて大きくな っている。

2-2.変化の理由

・【表2-2】より、収入増加の理由は、「重度拡大(障害程度区分が高くなるように努力し た)」52%、「日中拡大(日中活動事業の新たな利用者を獲得した)」21%、「障害程度 区分の高い方の利用を促進した)」16%、「定員増加(事業所全体の定員を増加した)」10%、「その他」40%であり、「その他」の内容(自由記入)も障害程度区分や日中活動に関するものが多くなっている。

・障害程度区分別にみると、軽度ほど複合的で多様な理由があげられており、とくに「日中拡大」と「定員増加」は軽度で極めて高くなっている。

・【表2-3】より、収入減少の理由は、「区分軽度(障害程度区分の重度者が少なかった。 もしくは平均区分が低かった)」58%、「日中単価(日中活動系の実施事業の報酬単価 が低い)」53%、「日割減収(日中活動の利用者の増員を図ったが、日割り計算による 減収を補充するには至らなかった)」42%、「入所減少(施設入所支援の利用者が減少 した)」39%、「その他」36%であり、「その他」の内容(自由記入)も報酬単価に関するものが多くなっている。

・障害程度区分別にみると、「区分軽度」と「入所減少」は軽度でとくに高くなっている。

・【表2-4】より、支出増加の理由は、「職員増加(職員の増員を図った)」90%、「経費増加(複数事業所にしたためにランニングコストの増加)」17%、「その他」24%であり、「の他」の内容(自由記入)は人件費増加・施設整備・運営ソフト整備等の多様な項 目がみられる。

・障害程度区分別にみると、「職員増加」は重度、「経費増加」は軽度でとくに目立っている。

・【表2-5】より、支出減少の理由は、「臨時化(正規職員を減らし、臨時職員やパート職 員を増加させた)」68%、「職員減少(職員総数を減らした)」40%、「管理兼任(管理 職を兼任とした)」8%、「業務委託(一部業務委託をした)」4%、「その他」20%であ り、「その他」の内容(自由記入)としては運営費節減・職員若年化等がみられる。

・障害程度区分別にみると、「その他」を除く全ての項目とも軽度で高くなっている。

3.移行に伴う職員数(正職員数、臨時・パート職員数)の変化

・【表3-1】より、全体では「全増」32%、「正増」11%、「臨増」26%、「全減」10%、「変化なし」20%である。

・「全増」の割合は重度52%>中度28%>軽度20%の順、「正増」も重度14%>中度9%≧軽度9%の順であり、中度では「全減」と「変化なし」、重度では「全減」と「臨増」の割合が相対的に高くなっている。

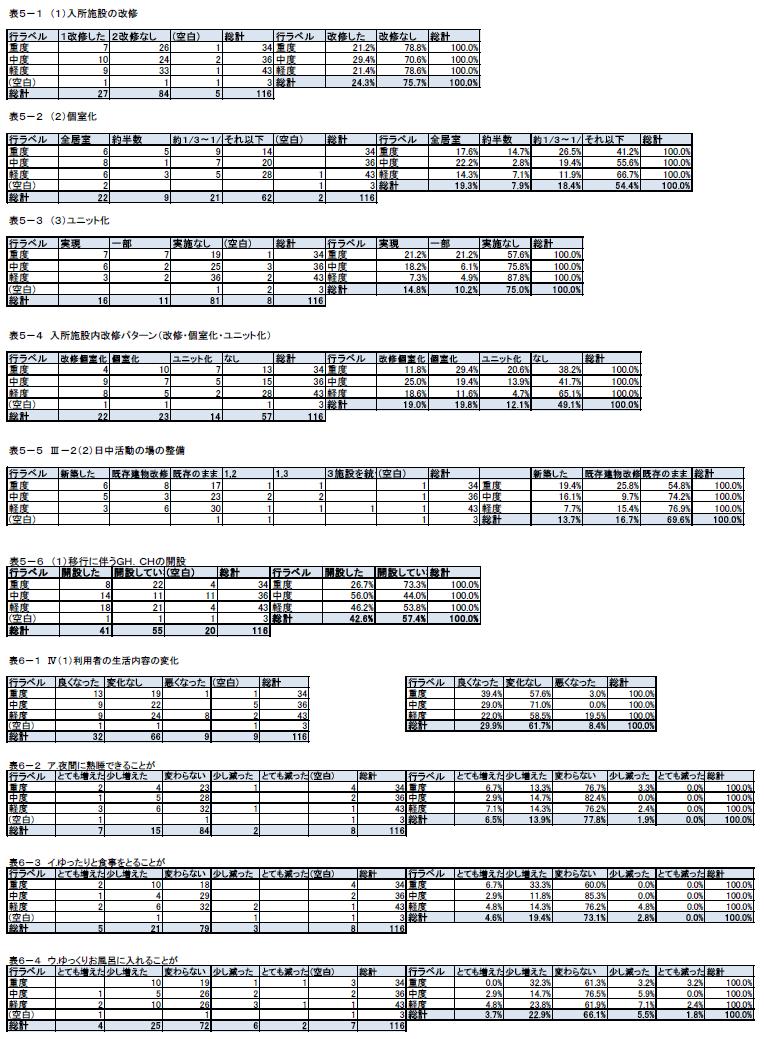

4.障害程度別にみた変化の相互関係

以上のように、移行に伴う収入・支出・収益の変化と職員数の変化は障害程度に大きく左右されている。そこで、障害程度別に相互関係を示したものが【表4-1】~【表4-7】である。その中の太枠で示した【プラス領域(収入・収益が「全増」「収・益増」「収増」のいずれかで職員数が「全増」「正増」のいずれかの組み合わせ」)】【マイナス領域(収入・収益が「変化なし」「収・益減」「全減」のいずれかで職員数が「臨増」「全減」のいずれかの組み合わせ)】に注目することとする。なお、障害程度区分については、施設入所支援と生活介護それぞれごとに示している。

・まず施設入所支援の区分によってみると、【表4-1】より、全体ではプラス領域28.4%対マイナス領域13.0%であるが、【表4-2】【表4-3】【表4-4】より、重度では50.0%対0.0 %である(マイナス領域はみられない)のに対して、中度では30.7%対11.1%に変化(プラス領域が減少してマイナス領域が発生)し、軽度では9.3%対25.6%と逆転している。

・生活介護の区分によってもほぼ同様であり、【表4-5】【表4-6】【表4-7】より、重度では45.8%対0.0%であるのに対して、中度では31.3%対12.5%、軽度では14.0%対21.2%となっている。

5.移行に伴う環境整備(改修、個室化、ユニット化、日中活動の場、GH・CH)

5-1.入所施設の改修

・【表5-1】より、入所施設について「改修した」は24%であり、障害程度別には中度で高くなっている。

・【表5-2】より、個室化の状況については、「全居室」19%、「約半数」8%、「約1/3~1/4」18%、「それ以下」54%である。障害程度別には、「それ以下」の割合が軽度67%>中度56 %>重度41%の順であり、重度ほど個室化が進んでいる。

・【表5-4】より、ユニット化の状況については、「ユニット化を実現」15%、「一部ユニット化」10%、「実施なし」75%である。障害程度別には、「実施なし」の割合が軽度88 %>中度76>重度58%の順であり、重度ほどユニット化が進んでいる。

・以上の入所施設改修・個室化・ユニット化の組合せについては、全体では、「改修個室化」19%、「個室化」20%、「ユニット化」12%、「なし」49%である。障害程度別にみると、「なし」の割合は軽度65%>中度42%>重度38%の順であり、重度になるほど「個室化」と「ユニット化」が増加しているが、「改修個室化」の割合は中度25%> 軽度19%>重度12%の順となっている。

5-2.日中活動の場の整備

・【表5-5】より、日中活動の場については、「新築」14%、「既存建物改修」17%、「既存のまま」70%である。障害程度別にみると、重度では「新築」「既存建物改修」の合計が45%を占めるのに対して、中度では27%、軽度では23%に低下し、「既存のまま」が70%以上を占めている。

5-3.GHの整備

・【表5-6】より、GH整備については、「開設した」43%、「開設していない」57%である。障害程度別にみると、「開設した」の割合は中度56%>軽度46%>重度27%の順となっている。

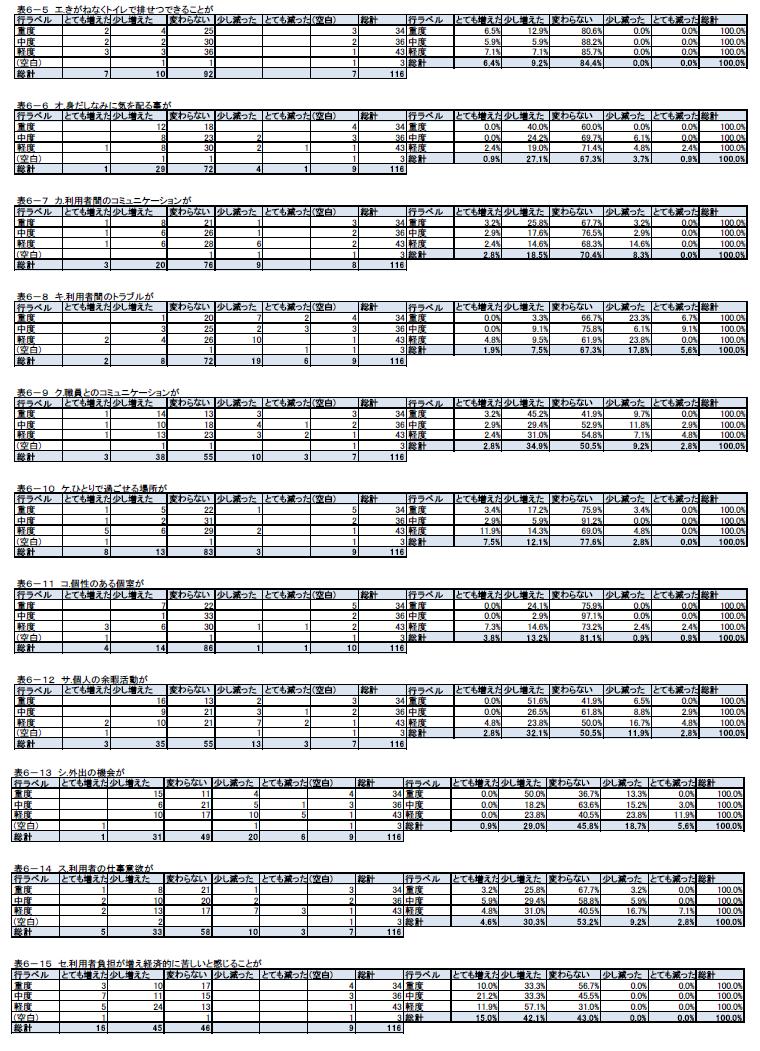

6.移行に伴う利用者の生活変化

6-1.入所施設利用者の生活変化

・【表6-1】より、「全体的生活内容」については「良くなった」30%、「変化なし」62%、「悪くなった」8%である。障害程度別にみると、「良くなった」の割合は重度39%>中度29%>軽度22%の順であり、中度では「変化なし」が71%を占めるのに対して、軽度では「悪くなった」が20%を占めて目立っている。

・【表6-2】~【表6-15】より、各項目別の変化については、概ね20~30%程度が「増えた(とても増えた+少し増えた)」としているが、「職員とのコミュニケーション」「余暇活動」「仕事意欲」については「増えた」が30%を超えている。また、「トラブル」についてはプラス評価である「減った(とても減った+少し減った)」が23%となっている。一方、「排泄」「居場所」「個室」については「増えた」が20%を下回っている。また、「経済負担」については「増えた」が57%となっている。

・各項目別の評価を障害程度別にみると、「増えた」とする割合は重度>軽度>中度の順 (重度の評価とくに高く、中度の評価は軽度を下回る)となる項目が多いが、「居場所」 については軽度が最も高く、「仕事意欲」については軽度と中度が同程度に高くなって いる。また、「経済負担」について「増えた」とする割合は軽度>中度>重度の順となっている。

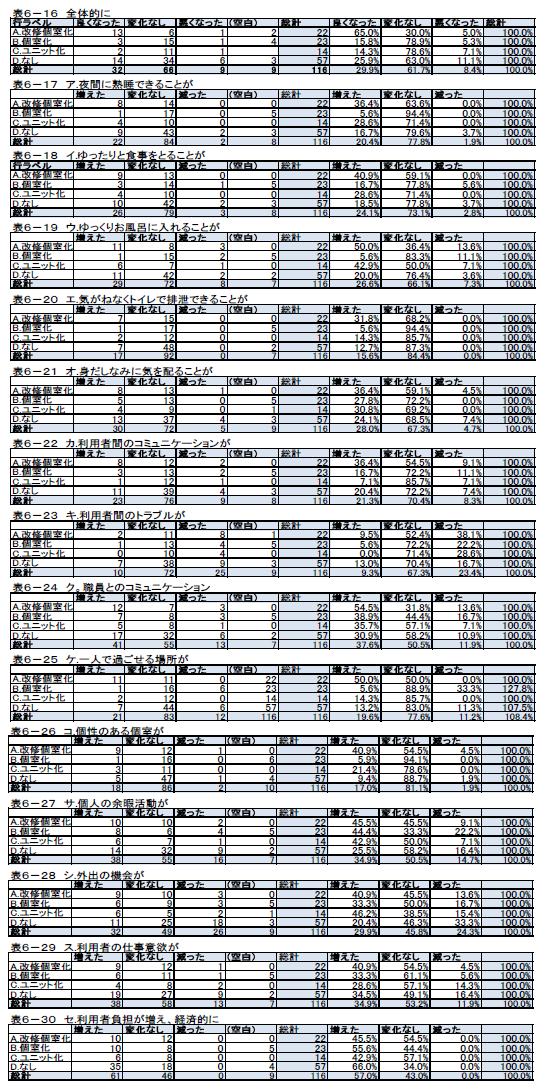

・【表6-16】~【表6-30】によって、入所施設の改修の有無・内容別に生活変化をみると、 「身だしなみ」「トラブル」「職員とのコミュニケーション」「余暇活動」「外出機会」 の5項目については、「改修個室化」「個室化」「ユニット」のいずれも「良くなった」「増えた」とする評価が「なし」の評価を上回っている(4項目は「改修個室化」の評価が最も高いが「外出機会」は「ユニット化」の評価が最も高い)が、そ他の多くの項目では、「増えた」とする割合は「改修個室化」>「ユニット化」>「なし」>「個室化」の順であり、改修を伴わない「個室化」の評価は低くなっている。また、「コミュニケーション」については、「増えた」が「改修個室化」>「なし」>「個室化」>「ユニット化」の順であり、個室化やユニット化が利用者のコミュニケーション増加に必ずしも結びついていない。一方、「経済負担」のについては、「増えた」は「なし」>「個室化>「改修個室化」>「ユニット化」の順であり、経済的負担感の強さが施設整備回避につながっていることがうかがわれる。

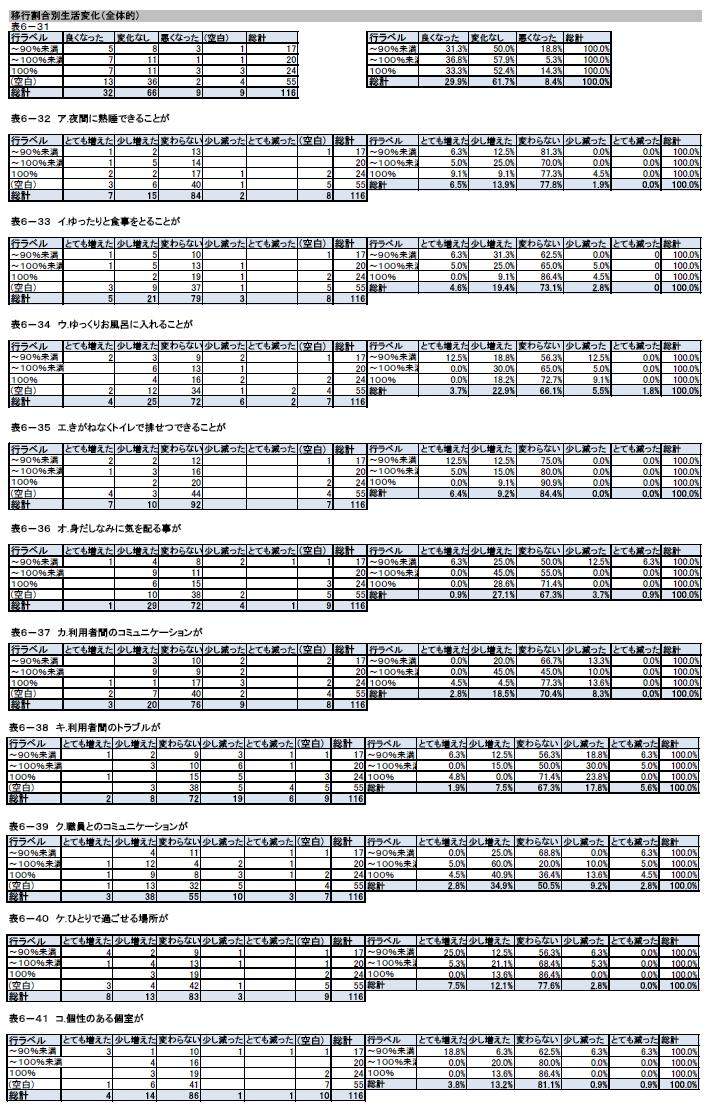

・続いて【表6-31】~【表6-45】によって、入所支援への移行割合別に生活変化(「増えた」の割合)をみると、「居場所」と「個室」の2項目については「~90%未満」>「90~100%未満」>「100%」の順、「食事」「入浴」「排泄」の3項目については「~90%未満」≧「90~100%未満」>「100%」の順であり、地域移行が進んだ施設ほど評価が高い傾向がみられる。また、「全体的生活内容」「熟睡」「身だしなみ」「コミュニケーション」「トラブル」の5項目については、中間帯である「90~100%未満」での評価がとくに高くなっている。一方、「余暇活動」「外出機会」の2項目については90~100%未満」>「100%」>「~90%未満」の順、「仕事意欲」については「100%」>「~90%未満」>「90~100%未満」の順、「経済負担」については「~90%未満」>「100%」>「90~100%未満」の順となっている。

6-2.GH移行者の生活変化

・【表6-46】より、GHに移行した利用者の生活変化については、「良くなった」91%、「変化なし」9%、「悪くなった」0%である。障害程度別の「良くなった」とする割合は、軽度100%>中度92%>重度75%の順となっている。

・【表6-47】より、GH移行者の生活内容の変化を具体的にみると、プラス面では「私空間増(個室になりプライバシースペースが確保された)」90%、「時間余裕(食事や入浴時間に余裕ができた」)81%の評価が極めて高く、「外出増加(自由に買い物や外出ができるようになった)」62%が続き、「職員認知(少人数の生活のため職員の目が行き届くようになった)」「地域交流(地域住民との交流が広がった)」「対立減少(利用者間のトラブルが減った)」という評価も40~50%程度を示している。一方、マイナス面では「不規則化(食事や入浴・就寝などの生活時間が不規則になった)」27%、「対立増加(利用者間のトラブルが増えた)」15%がやや目立つが、「孤立傾向(外出せずにホームに閉じこもるようになった)」は5%で、「地域対立(地域住民とのトラブルが 増えた)」は皆無である。なお、「経済負担(利用者負担が増え経済的に苦しくなった」という評価は39%である。

・GH移行者の生活内容の変化を障害程度別にみると、「私空間増」は軽度>中度>重度の順であるのに対して、「職員認知」は重度>中度>軽度と逆転している。その他のプラス面項目と「経済負担」は中度>重度>軽度である。マイナス面項目に関しては、「不規則化」「対立増加」については障害程度による差がみられず、「孤立傾向」は軽度にのみ見られる。

7.法人としての戦略

7-1.移行時点に考慮した内容

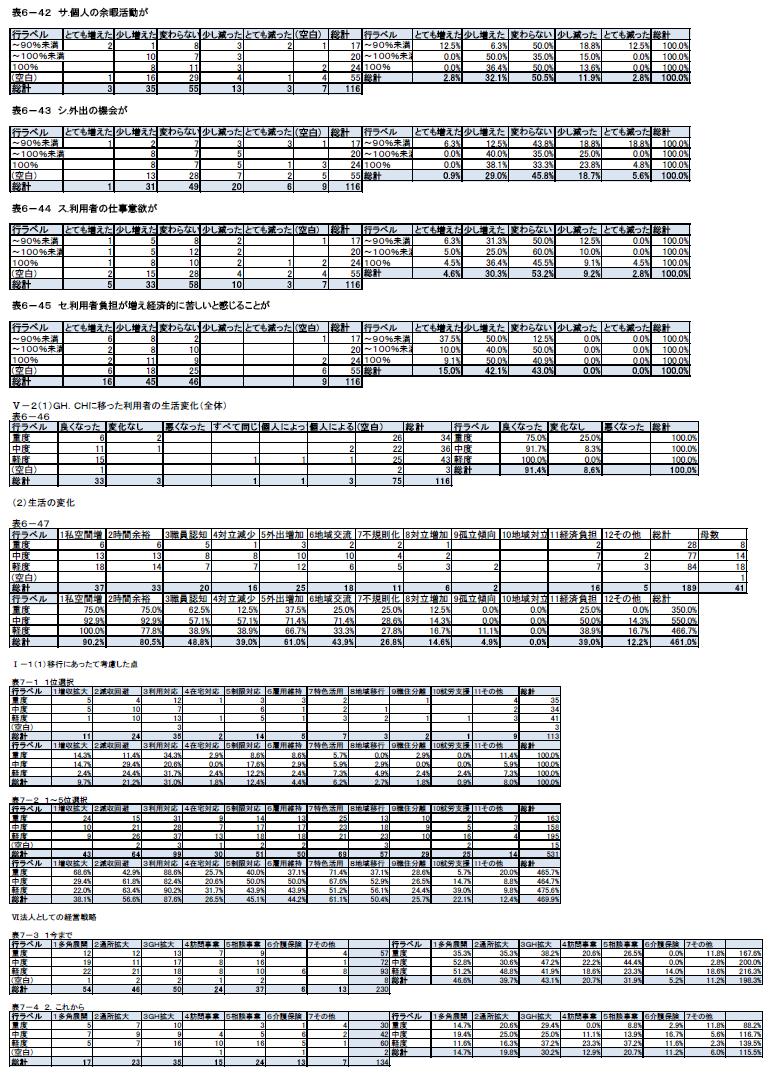

・【表7-1】【表7-2】より、移行時点で考慮した内容は、1位選択項目としては「利用対応 (利用者のニーズや希望に応える)」31%>「減収回避(運営面での減収影響をできる だけ少なくする)」21%>「制限対応(障害程度区分による利用者制限に対応する)」12%>「増収拡大(運営面での増収を図る)」10%>「特色活用(事業所の特色や実績を活かす)」6%の順に主要内容となっている。一方、1位~5位選択累積では、「利用対応」88%>「特色活用>61%>「減収回避」57%>「地域移行(地域生活移行の推進を図る)」50%>「制限対応」45%>「雇用維持(職員の雇用を守る)」4%>「増収拡大」38%の順であり、「増収拡大」「減収回避」といった財政的項目よりも「特色活用」「地域移行」「雇用維持」への考慮が相対的に強まっている。

・【表7-2】の1位~5位の累積で障害程度別にみると、軽度での考慮が目立つのは「増収拡大」「特色活用」の2項目、逆に中度・重度での考慮が目立つのは「減収回避」「地域移行」の2項目であり、「就労支援(就労支援を強化する)」は軽度>中度>重度の順となっている。また、「制限対応」「雇用維持」については中度に目立っている。

7-2.経営戦略

・【表7-3】より、過去の経営戦略として進めてきた事業展開は、「多角展開(単独事業から複数事業へと多角的に展開する)」47%>「GH拡大(GH・CHの拡大を図り入所施設からの地域移行を推進する)」43%>「通所拡大(入所施設オンリーから日中活動事業への定員増を図り通所利用者を獲得する)」40%>「相談事業(相談支援事業を開始し地域のニーズを掘り起こす)」32%>「訪問事業(ホームヘルプ事業など訪問系事業を手がける)」21%>「介護保険(介護保険事業に参入する)」5%である。

・過去の事業展開を障害程度別にみると、全体的に軽度ほど複合的で多様化しているが、軽度でとくに目立つのは「通所拡大」と「介護保険」、中度でとくに目立つのは「相談事業」であり、「多角展開」「GH拡大」は中度・軽度が同程度となっている。一方、「訪問事業」については障害程度による差がみられない。

・【表7-4】より、今後の事業展開は、「GH拡大」30%>「相談事業>21%>「通所拡大」20 %>「多角展開」15%>「訪問事業」13%>「介護保険」11%の順であり、過去に比 して「多角展開」が後退して「GH拡大」「相談事業」の順位が相対的に上昇している。

・今後の事業展開を障害程度別にみると、やはり軽度ほど複合的で多様化しているが、中 度でとくに目立つのは「多角展開」「通所拡大」の2項目、軽度でとくに目立つのは「GH 拡大」「訪問事業」「相談事業」の3項目となっている。