第4章 訪問調査の目的及び結果

訪問調査の目的

はじめに

今回のわたしたちプロジェクトの目的は次の3点にあった。

① に全国の入所施設の新体系移行状況を把握すること。

② 移行に踏み切れない理由・要因について、問題点と課題を明確にすること。

③ 新体系に移行した事業モデルを把握し、全国に発信すること。

第1・第2については、1次・2次アンケート調査を実施し、その集計結果の分析により、一定明らかになってきた。しかし、第3の新体系移行モデルについては、ランダムに調査する手法より、特徴的な事業所を対象に、以下の項目で具体的な内容を詳しく調査する方法をとった。

まず、調査対象を次の視点で絞り込んだ。

・ 入所施設を廃止し、ケアホームに全面転換した事業所

・ 地域生活移行を積極的に推進している法人の入所施設の新体系移行

具体的には、第5章に事例紹介をしている6事業所および訪問調査した3事業所の合計9事業所である。以下、訪問調査をした3事業所の報告をしたい。

訪問調査の日程

・H21年1月15日~17日

①札幌この実会(超総合型・都市型施設)

H20年に入所施設を廃止。その経緯を探る。「より家庭的な暮らしを」の精神で地域移行をすすめる。地域生活を支援するセンター機能の充実。

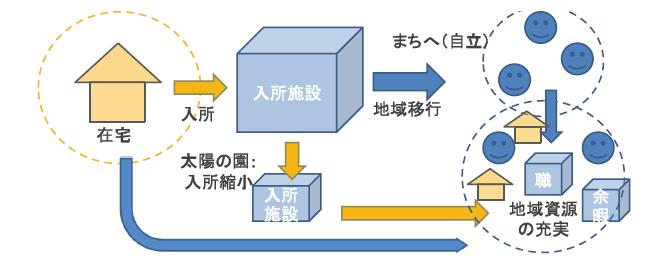

②北海道社会福祉事業団太陽の園(超総合型・地方型コロニー)

入所定員を400→270名へ。地方型コロニーの移行について探る。人口37,000人の町に350名の地域移行者が暮らす。

・H21年2月20日

③横浜てらん広場(超総合型・都市型施設)

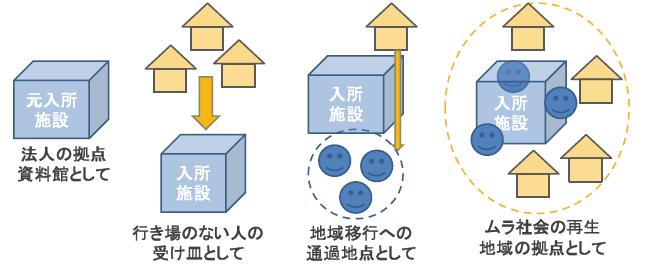

必要な人に必要な指導援助をするために、入所施設は必要。多様化するニーズに対応できるのは入所施設。ただし、事業体の維持ではいけない。入所施設は、地域移行への通過点ともとらえられる。

※報告者は、渡辺登美子(ハスの実の家 施設長):①この実会、③てらん広場。

粟原知子(福井大学工学研究科 博士後期課程):②太陽の園。

1.札幌この実会

アンケート調査を実施した時に入所施設を廃止して、全面的にケアホームに移行した事業所は数ケ所しかなかった(2008年9月現在)。わたしの所属するハスの実の家も21年4月にケアホーム移行を予定していたが、まわりの評価は「そこまでしなくても」と冷ややかであった。「国も地域移行の推進を掲げているが、入所施設をなくせとは言っていない」とも言われた。入所施設が家庭や地域で見られない障害者を引き受けてきた歴史的評価は高い。まるごと一生の面倒を見てくれる機能が入所施設以外にあるのだろうか。という疑問や不安に対して、法人として責任を持って守っていくと決意をのべるしかない。決意というあやふやなものではなく、しくみとして作り上げている法人が北海道にあると聞いて、わたしたちは北海道に飛んだ。

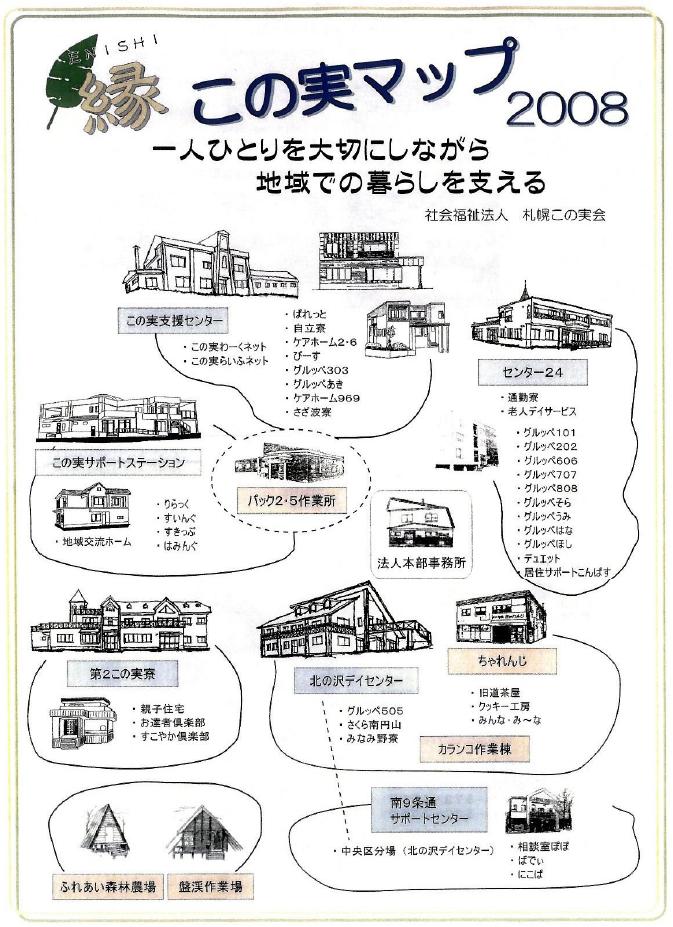

(1) 法人の全事業【※資料2 この実マップ08年度版】

(2) 入所施設廃止にいたるまで

① 分散居住の蓄積

昭和48年開設当時から「より家庭的な施設らしくない施設」をめざしスタートした「手稲この実寮」は、札幌市西区のまちはずれ、小高い丘の上に立てられた。昭和57年まだ制度のない時代に、丘から降りてまちの中に「生活寮」を立ち上げた。こうした試みが北海道単独の「生活寮」事業の誕生につながり、就職を果たした仲間が次々とまちに移り住んだ。その後障害の重い人のホームを開設して、仲間の変化に確信を深め、措置を残したまま50名中35名が地域のホームで暮らす取り組みを進めてきた。

こうして、一般集合住宅の一部、民家、新築、2階に職員家族がすむ2世帯住宅の1階がホーム。とさまざまな形態のホームを開設してきた。

入所施設からの地域移行は、自立支援法で求められるから進むものではない。札幌手稲この実寮のように、入所施設を開設した当初から「普通の暮らし」をめざし、仲間の声や笑顔に押されて必然的に分散居住の展開を進めてきた現場の取り組みが、生活寮やグループホーム制度を生み出したのだと改めて痛感した。

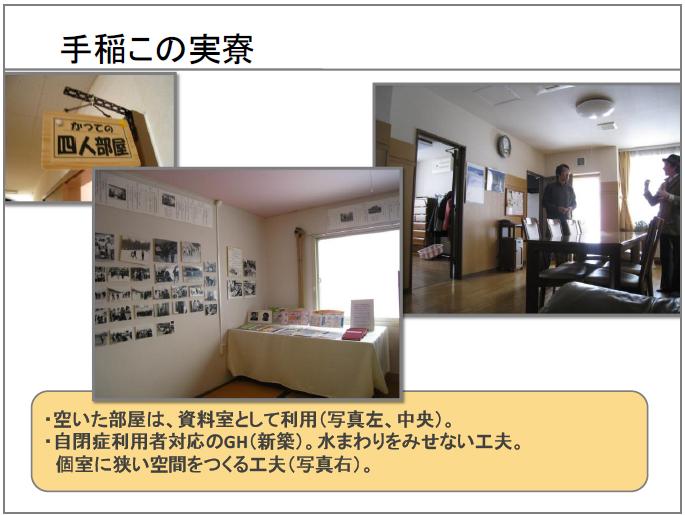

② 旧入所施設「手稲この実寮」は今「この実支援センター」に。

●「この実わーくネット」

日中活動の事業所に移行(就労継続B型50人、就労移行支援6人)

●「この実らいふネット」

ケアホーム(9ヶ所、45名)アパート(8名)のサポートセンター的役割

●従来の別棟はケアホームに用途変更

そして、4人部屋だった頃の入所施設の実態を資料室として公開している。開設時からの写真や資料集とともに、この実会が大切にしてきた思いが凝縮されている不思議な空間だった。

③ 地域生活を支援するセンター機能

「札幌この実会」のすごいところは、入所施設縮小を地域生活を支えるソフトづくりの戦略として位置づけ、その後も引き続き、地域生活を支えるさまざまな事業を幅広く展開していく点にある。

施設という箱ではなく、ソフトづくり、そしてソフトとソフトの組み合わせと連携の機能をもつのがセンター構想である。この実マップによると

● この実サポートステーション

● この実支援センター

● 札幌この実会センター24

このほかに、通所更生施設と居宅介護サービス、自立体験の組み合わせや相談支援事業との組み合わせなど、必要とされるものをどんどん作り、地域の財産として認められてきている。このようなセンターがあれば、地域生活・在宅生活は不可能ではないということを立証してきたといえる。

(3) 障害の重い方の地域生活支援について

地域生活は困難といわれる人たちのとりくみを見せていただいた。

平成13年に新築したホーム「すいんぐ」は強度行動障害の仲間のために、物理的な構造化が工夫されていた。水に強いこだわりを持つ仲間のために、洗濯室や台所にオートロックの鍵つきドア。中が見えない目隠しのドアになっていた。入所施設にいたときには自傷などの行為が改善されなかった人が落ち着いたという。住環境の整備と専門的な対応ができる職員体制があれば可能だと案内説明してくれた職員の言葉は、確信に満ちていた。

平成20年施設入所支援と生活介護事業に移行した「第2この実寮」も見学させていただいた。平成5年に開設した「第2この実寮」は札幌市南区のはずれ、小高い丘の上に建っていた。市から無償貸与された7000坪の広大な土地に、法人運営のディセンターや高齢者対応の生活寮やグループホーム、サテライト住宅があり、利用者の姿があちこちにみられた。「第2この実寮」の利用者の平均年齢60歳、42名の仲間が利用している。70歳以上の方も7人おられ、車椅子対応の広い居室やトイレ、浴室へと改修工事がされていた。また、広いリビングが数ヵ所あり、ゆったり過ごせる雰囲気が伝わってきた。たとえ高齢になっても、ここを終の棲家と決め付けずに、本人の希望をかなえるための次の暮らしの場を整備していく計画を聞かせてもらった。

「あきらめない人生を応援する」

この実会の職員の志の高さを垣間見た。

(4) まちなかの暮らしの課題

1日わたしたちの見学の案内をしてくださった加藤孝さん、石元憲明さんに最後に今後の課題をお聞きした。

① 所得の保障

最大の課題は所得保障。施設に入所していれば障害年金から利用料を払っても、補助給付があるので、手元に2 万5000 円ほど残るしくみになっている。しかし、ホームなど地域生活を始めたとたん、家賃・食費・光熱水費その他生活にかかる諸経費は本人負担となって年金だけでやっていけない。横浜のように自治体独自の補助金制度がない中で、国に補助の創設を求めたい。

② 事業所の運営

もうひとつの課題は事業所の運営問題である。時間が足りなくて、肝心なところをお聞きする機会を失ったが、いただいた資料を参考にすると、50 名定員の入所施設時代の収入を100%とすると、新体系に移行後は84%、激変緩和の1900万円を入れても3350 万円減収の数字である。一方、法律の基準で求められる人員は14 人から26 人に増加。ここに、あまりにも実態とかけ離れた報酬単価の低さが如実に表れている。

しかし、加藤さんのお話の中には、運営の危機といった悲壮感はみじんも感じられなかった。また行く先々で説明していただいた職員の皆さんが、笑いながら減給になったことをチ ラリとほのめかしていたものの、この実会を支える誇りに満ち溢れていた。「この国の福祉を変える。」危機を乗り切るパワーが感じられた。

資料1 北海道の助成制度

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/050328/dai7/001.pdf)

2.伊達市 知的障がい児(者)施設

北海道社会福祉事業団「太陽の園」

この実寮の加藤さんに見送られ、札幌を出発。JRで約1時間半、車窓から冬の太平洋、内浦湾を望み、私たちは伊達門別駅に到着した。ホームに降り立った瞬間、磯の香りと浜風が。どうやら、イカ・サケ・ホタテがおいしいらしい、昆布がたくさんとれるらしい、伊達野菜が有名らしい。

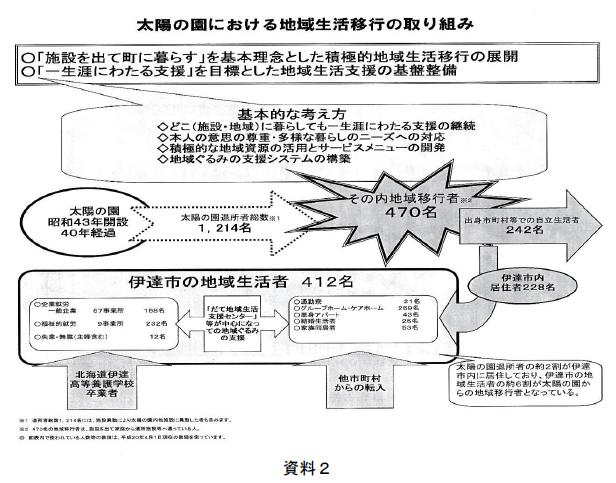

対馬暖流の影響で恵まれた気候条件を有し、農林水産業など第一次産業が盛んな伊達市。この街の魅力はこれだけではない。人口約37,000人の同市には、約350名(平成20年4月現在、人口の約1%。地域生活者の平均年齢は40歳)の障がい者が暮らし、「ノーマライゼーションの街」としても有名である。そのほとんどは、コロニー「太陽の園」からの地域生活移行者となっている。新体系移行に伴うコロニー施設の今後、昭和46年から取り組んできた地域移行の推進、入所施設の存在意義などについて、施設長の小林さんにお話を伺った。

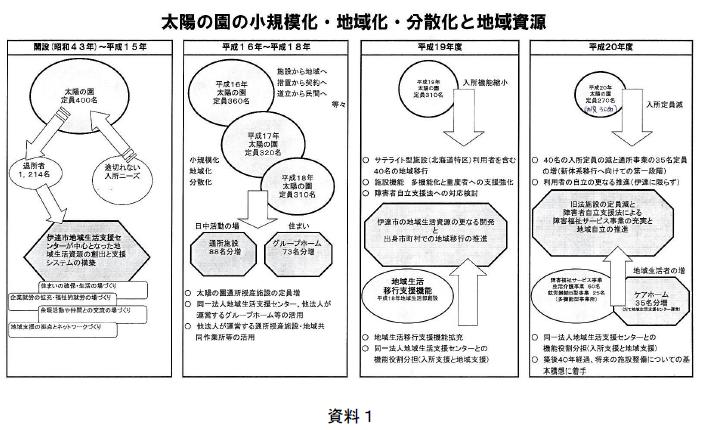

(1)施設概要(※資料1参照)

1960年代後半から1970年代後半にかけて建設されたコロニーの第一号である「太陽の園」は、開設当初(昭和43年)400名だった定員を270名(平成20年現在、更生190名、授産50名、児童30名)に削減し、地域移行を積極的にすすめている。また、平成20年から新体系移行を視野に入れ、通所事業、多機能型事業所の開設を行っている。

■開設~平成15年:

この間、退所者1,214名送り出すも、入所ニーズは途切れない。

■平成16~18年:

16年に40名、17年に40名、18年に10名の定員削減(定員310名に)。この間に73名分のGHを増設。日中活動の場として通所施設を88名分増設。4月には完全民営化、予算を5年間で4割削減し、10年後には正規職員と臨時職員の比率を半々にする計画。入所定員削減によって、職員の勧奨退職や新規職員採用の見送り、職員の給料4割カットなど大きな犠牲も伴うこととなる。

■平成19年度:

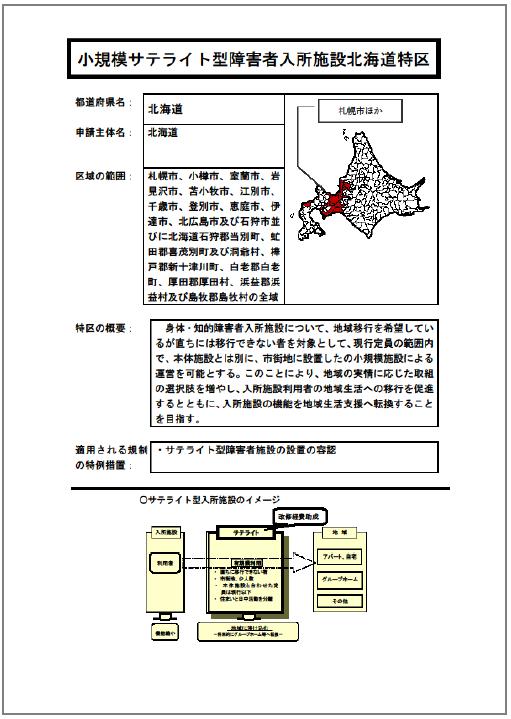

入所機能を縮小し、サテライト型施設(北海道特区)利用者を含む40名が地域移行。施設の機能は、多機能化と重度者への支援強化へとシフトする。18年に地域生活部を創設し、地域生活移行支援に力を注ぐ。

■平成20年度:

入所定員を270名まで削減。通所事業を35名増加(新体系移行への第一段階)。多機能型事業所(生活介護・就労支援継続B型)を開設し、障害者福祉サービス事業を充実させる。19年に事業統合した「だて地域生活支援センター」運営のケアホームを35名分増加し、入所支援と地域支援の機能役割分担を進める。また、築後40年を経過した施設の整備構想に着手する。

(2)施設環境

太陽の園は、伊達市が一望できる小高い丘の上にある。106haもの広大な土地のうち、施設エリアは21%、山林エリア64%、農場・牧草地が14%と自然に恵まれた環境となっている。とても眺めが良く、晴れると昭和新山も見えるという。

地域生活の場からは離れているが、施設から街の風景を見ながら「自分たちもいずれは地域へ出て生活するんだ!」と意気込んでいる仲間も少なくないようだ。

(3)障害が重い利用者にも地域生活のチャンスを

小林さんの息子さんが障害をもっておられるということもあり、障がい者の自立や生活の場に対する思いをじっくりと聞くことができた。地域移行は入所利用者の中でも障害が軽く、適応力の高い人が中心で行われていた。その為、障害が重く適応力の低い利用者は、なかなか地域移行ができない。入所施設では彼らが苦手とする集団生活を強いられるため、障害が重ければ重いほど、施設に入所すると一生出られない可能性が高くなるのだ。どんな障害があっても地域で生活を望む者には、その場を提供したい。重度障害者や自閉症の方が利用できる地域生活の場も準備されつつあるが、まだまだ少ないのが現状である。

(4)まだまだすすまない・・・地域移行抵抗3大要素

地域移行を妨げる要因は、重度障害の問題だけではない。意外なことに、地域移行に抵抗する3大要素は以下の3つなのである。

①家族の反対:

一生面倒をみてくれる安心感(入所の存在意義)。地域生活に失敗した場合は施設に入れない、在宅に戻される心配。

⇒「伊達方式」:「伊達市に住む限り、どこに住んでも一生涯にわたって支援する」つまり「親が望まなければ決して親元に帰すことはしない」「施設から出ても支援を継続する」「失敗したらいつでも施設で受け入れる」これらを約束し、地域移行を進めた。実際に地域で生活する利用者の姿をみて家族の理解が深まった。

②職員の反対:

地域支援職は入所勤務より条件が悪いのが現状(給料、雇用形態など)。入所施設の縮小は、職員の縮小にもつながる。そのため、地域移行への抵抗力の一つに職員からの反対があるという。

⇒入所職員と地域職員の就業条件を同等のものにすべきである。

③国の政策:

美しい謳い文句の裏には、国家予算削減という厳しい現実がある。国は表向きでは地域移行を勧めているが、施設経営・ホーム運営、利用者負担などの経済的制限が大きく、現場での足踏み状態が続く。

⇒著書「施設を出て町に暮らす」はあまりにも有名である。伊達方式は日本の地域移行に大きな影響を与えてきたといっても過言ではない。厚生労働科学研究などの委員を長く務め、知的障害者福祉協会の役員として活躍を続ける小林さんの発言は、国の福祉施策づくりに大きな影響をなし、障害者自立支援法の理念の中に明記されている。「自立と共生の地域社会づくり」の文言を盛り込ませた立役者と言っていいだろう。その一方、国家予算削減という政治的背景のもとに制定された自立支援法の制約を鋭く指摘された。「制度はいつも現場実践の後からつくられる」と最後の言葉が重く思い残った。

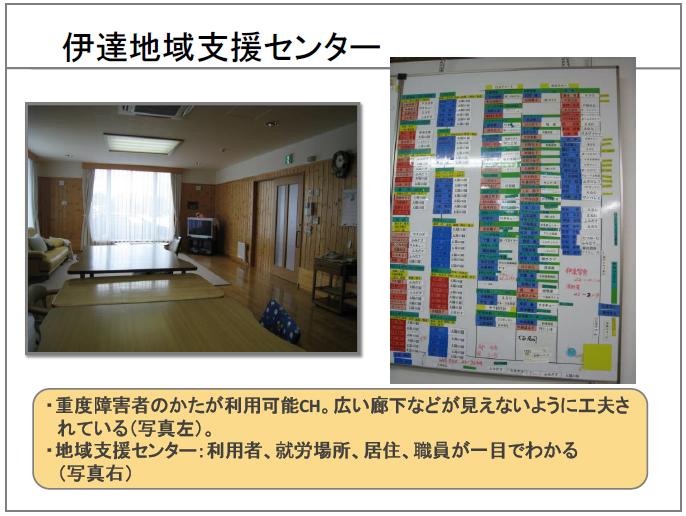

(5)利用者が自由に選択できる環境を・・・住宅支援と就労支援(※資料2参照)

私たちが、生活のニーズに合わせて住宅の間取りや住む相手を選ぶのと同様に、障がい者の地域生活にもその選択肢を増やす必要がある。地域移行をはじめた当初はグループホームとしての利用を渋る大家さんがほとんどだったが、最近では「法人なら安心」と快く住まいの場を提供してくれるそうだ(法人限定の不動産案内まであるそう)。小林さんは、施設入所者に対しても入所施設の環境、地域生活者の環境の両方を見せ、本人にどのような生活を送りたいのか選択してもらうそうだ。

地域生活者の半数は、一般企業で働いている。センターで就労先を見せていただいた。某有名アパレルや製造業をはじめとし様々な職種、企業名が並んでいた。それでも冬場の失業率は高く、企業就労者でも法人の事業所で福祉的就労ができるように配慮されている(例えば週3日は企業、2日は法人など、日割り報酬を利用できる点は自立支援法の良いところ。)また、80企業と連携し、障がい者就労の斡旋、企業職員の障がい者対応セミナー、相談受付などを行う、就労支援ネットワークが築かれている。

(6)それでもやはり必要なのか・・・入所施設の存在

日本で施設解体が進まない理由の一つに、民間施設が多いことが挙げられる。施設解体が進むスウェーデンでは公立施設が多く、国が政策を進めれば施設も変わらざるを得ない。日本の場合、8割以上が民間施設である。つまり、国が施設解体、地域移行を推奨しても、その選択権は施設側にあるのである。太陽の園もしばらくは入所施設を廃止するつもりはない。しかし、今後の施設整備に伴い、定員削減を進める方針だ。

その他にも、家族・利用者からの根強い入所ニーズの存在がある。地域生活を見通して入所施設に入る利用者も後をたたない。在宅障がい者の数、高齢化の問題からしても入所の需要はしばらく無くならないだろう。この問題は、小林さんが提供してくださったデータ資料からも明らかで伊達市だけの問題にとどまらない。地域にホームを開設した際も、在宅障がい者の登録が多いという(特に40~50代の障がい者)。

入所施設はもはや、終の棲家という概念だけでは説明できない。地域生活への移行準備の場として機能させていく必要性が高まっている。

小林さんは言う。「施設解体が先ではない。生活支援の基盤整備が先だ。」地域生活、就労環境、法人と企業・地域のネットワークの構築なくして施設解体は進まないのが現状だと。

太陽の園の開設当初の理念には①「共に生きる」(共生理念)、②「一生涯にわたる支援」(生涯ケア論)の二つがあった。400名の入所者と職員121名が106haの敷地内に小さな村をつくり、ともに生きることを目標としていた。現在では、伊達市全体でこの理念を全うしているのではなか。20分程、車で案内していただいた際にたくさんのGH,CH,福祉ホームを見せて頂いた。

障害者のユートピア的存在として開設されたコロニーも徐々に民営化され、行政からの指示待ち施設は、今後どんどん消えていくのではないか。また、多くのコロニーは築40年を経過している。入所施設の存在を地域移行の通過地点と位置付けるならば、今後の施設整備は重要な課題となる。公営だったコロニーもそれぞれに独自路線を開拓し、自分達が自信を持って提供できるサービス、支援の構築を行う変革の時期なのかもしれない。

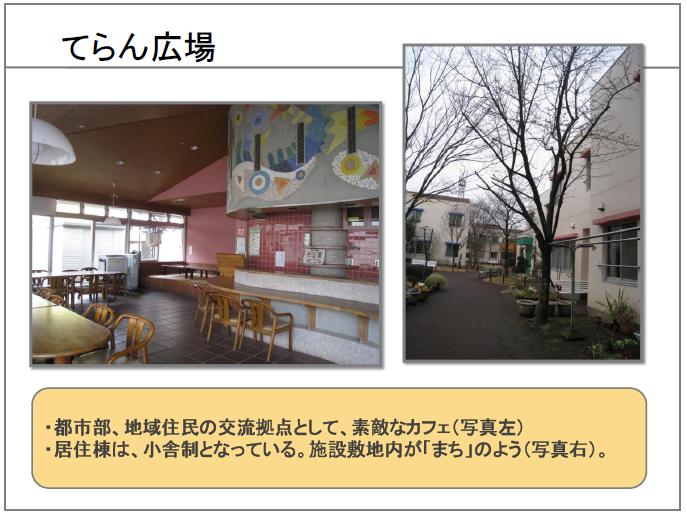

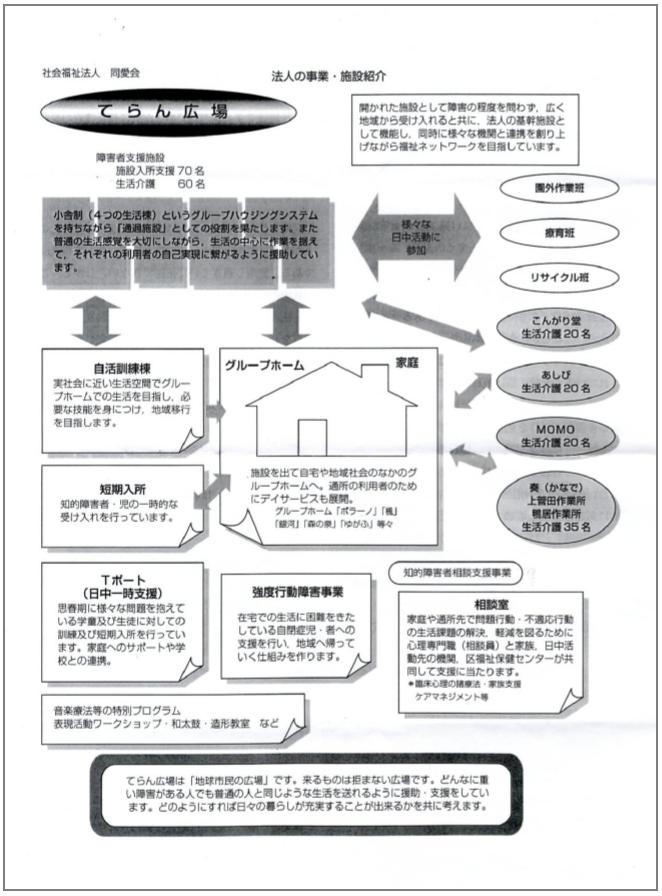

3.横浜・てらん広場

「てらん広場」(旧法入所更生施設)は、平成19年10月に施設入所支援70名と生活介護60名に移行している。15年前に訪問した当時、10人から20人の4つの小舎制のすてきな建物が並んでいた。日中は近くの授産施設「幸陽園」に通い、全国に先駆けて職住分離を実践していた。また隣接する地域ケアプラザの2階にある高齢者施設に障害者の方が働きにでかけ、お互い相乗効果があるとお聞きし、新しい取り組みに果敢にチャレンジしている姿に感動した。

てらん広場の先駆的取り組みはあちこちの機関紙等で紹介されている。事業展開だけでなく、困難なケースを法人挙げて支援する。その類まれな実践力と組織力。理事長の高山さんにお話をお聞きしたい。今回の調査研究の目的を追求する上で欠かすことはできない。2月中旬、突然の見学依頼にもかかわらず、超多忙な高山さんが快く時間を作ってくださった。 お聞きした内容は以下の4点であるが、いただいた事業報告書等の資料を交え、訪問の報告としたい。

● てらん広場が果たしてきた役割

● 強度行動障害の人たちの地域生活移行について

● 障害者の高齢化による困難にホームがどのように対応できるのか

● 入所施設が今後も必要だと考える理由

(1) てらん広場の位置

てらん広場の建つ保土谷区は横浜市のベッドタウンとして急速に人口が増加。団地が開発された当時2000戸から始まったまちが、30数年で2万人の人口を要する地域になり、都市部における高齢化問題が深刻な状況を呈しているという。ちなみに、この一帯(半径1キロメートル以内)に、てらん広場関連の障害者施設が16ホーム、日中活動事業7事業。別法人が運営している2つの精神病院、さらに高齢者施設が8ヶ所と福祉・医療機関が集中している。

案内していただいた高山さんが、法人の役割として「失われたムラ共同体の持っていた福祉機能の再生」を何度も強調された。

訪問した日も、地域ケアプラザ(横浜独自の地域交流事業)では、午前中は書道、午後からは大正琴のクラブが開催され、ご近所のかたがたが出入りされていた。障害者施設なのに障害者の姿はほとんどなく、地域の方々が利用されている。「てらん広場」はその名の通り、市民に開かれた広場だった。

(2) てらん広場の歩みと今日の事業【資料1】

(3) てらん広場の理念と役割・機能について

高山さんは収容型施設のもつ「閉じ込め」という本質的な危険性を指摘し続けている。24時間356日を非人間的な時空間で過ごさざるをえない入所施設の制度的問題に警鐘を鳴らし続けてきた。

てらん広場を通過していったツワモノらとのエピソードをたくさん聞かせていただいた。彼らが施設入所を拒絶するのは「いつ出られるか分からない恐怖」「閉じ込められる不安」「捨てられる悲しみ・怒り」の感情表現だと言う。だから最初の出会いのときに、その人に本気で向き合う。荒れ狂う彼に「あなたの再出発のお手伝いをする場です。」そのことをちゃんと伝える時から実践が始まる。てらん広場の実践の基本が、入所施設は通過施設であるという理念に結びついている。

通過施設としての機能を最大限追及し、15年の間に150名が地域生活へ移行した。しかし地域の社会資源基盤は受け入れ機能が弱いため、移行先をてらん広場が作らざるをえない。結果として、近隣にグループホームと日中活動の場が密集することになった。これほど短期間に実現していく背景には、横浜市の障害者グループホーム補助制度があったからと言われている。しかしこの制度も決して与えられたものではない。制度がない時代ら法人の先駆的取り組みがあり、自治体への運動の結果つくられた制度である。高山さんは、笑いながら「革新市長時代の置き土産」という表現をされたが、運動体としての法人の果たしてきた役割の大きさをかいまみたように思う。

(4) 地域生活移行の取り組み

知的高齢障害者のホーム「ゆがふ」を見学させていただいた。ホームと隣り合わせに分場があり、24時間のケアが必要な9名の利用者の方の支援を一体化的に運営されている。昼間は空っぽのホームを訪問。その後、隣の分場で活動中の様子をのぞかせていただいた。外部からインストラクターをむかえ、ノリノリのリトミック活動中だった。

9名のホーム利用者のうち、5名が車椅子、うち1名は進行性の疾患により全介助が必要な方である。身体機能の低下が目立つ高齢の利用者のために、ハード面での改善が緊急の課題になっている。

利用者の高齢化に伴い、避けられない医療的ケアは、法人が運営している訪問看護、そして地域の医療機関と連携し、医師による往診などで対応している。また、認知症を発症した利用者への支援も始まっていた。高齢福祉分野で開拓された認知症の人の暮らしを支えるアセスメントシート「センター方式」をもとに、ホーム職員やホームを統括する地域生活支援センターが必死に取り組んでいる。実践の質を常に追い求めている意気込みがすごい。

しかし、職員がどれだけ情熱を持ち、研修を積んでも、それだけで地域での生活を支えきれるものではない。自立支援法によりホームへのヘルパー利用が制限され、ホームの制度と日中活動の制度利用だけでは限界を強く感じていると話された。限界を感じつつ、それでも挑戦を続ける同愛会。ターミナルケアの実践を一冊の本として出版している。

(5) 入所施設の果たす役割

それでも、新体系移行時に施設入所支援を選んだのは。その理由をお聞きした。

「必要な人に必要な指導援助をするために、入所施設の果たす役割がある」

高山さんの言う必要とする人たちは、行動障害や触法・虐待などを受けてきた心に闇をかかえている人たち、最近は閉じこもりや薬物依存、知的障害のない発達障害者といわれる人たちである。こうした社会的にも比較的新しい特別なニーズをもつ人たちへの人間復権の場として支援援助システムを提供したい。「緊急避難を求め、行き場のない人や家族にとっての安心の場」としての駆け込み寺は、入所施設でないとむずかしいと考えている。

そして、強調されたのは、施設機能は利用者ニーズ実現の運動体にある。運動体としての施設運営を放棄し、事業体の維持を図ることのみに終始すれば、それは大きな過ちであるということだ。他事業所から送られてくる「困難ケース」にもたじろがず、彼らの一人ひとりについて語り続ける高山さんの言葉は、人間回復の仕事に携わる喜びと誇りに満ちていた。なぜ入所施設が必要か。質問そのものが見当はずれだった。なぜわたしたちはこの仕事を続けているのかが問われている。困難さを抱える仲間の存在から答えを導き出し、ひたすら歩み続ける「てらん広場」。運動体としての組織に必要な機能の秘密を、またの機会に知りたいものだ。

厚労省自立支援調査研究プロジェクト

訪問調査報告

2009年3月28日(土) 13:00~17:00 アオッサ6F研修室

粟原知子(福井大学大学院博士後期課程)

調査の目的

○ハスの実の家(新体系移行を機に)

入所施設を廃止→ケアホームへ

(収容型入所施設はいらない!少人数での生活!職住分離!)

一次アンケート調査結果:入所廃止施設

●移行済施設:153中1箇所(0.7%)

●準備中施設:325中12箇所(3.69%)

全体:一次アンケート回答施設の1.4%

新体系移行が始まるが、多くの施設は名前をかえるだけ・・?

↓

積極的な事業展開を行う施設を訪問

なくならない入所施設のニーズ

●太陽の園:開設からH15年までに1,214名の利用者を送りだすが、入所ニーズは途切れない

潜在在宅障がい者の高齢化→まだまだ入所者は減らない

「施設解体が先ではない。生活基盤整備が先だ。」

地域移行抵抗3大要素

●家族:一生面倒をみてくれる入所施設の存在。

在宅に戻される不安。

→「伊達方式」

●職員:雇用状況の悪化。法人・事業維持。

→就業条件の改善。意識改革。

●国:制度と現場(現実)のギャップ。国家予算削減。

→制度は現場実践の後からつくられる

入所施設の存在

入所施設は収容施設ではない。多機能化していくことは必至。

利用者にとっては、居住の場の選択肢のひとつになるべき。