第6章 制度改革に関する意見

1. 居住系サービスにおける新体系づくりの課題

峰島厚(立命館大学産業社会学部 教授)

-はじめに-

障害者自立支援法は今大きく3年見直しで揺れ動いている。しかしどうみても障害者のねがいを実現する方向で抜本見直しされるとは考えられない。入所施設にあっては、2002年の障害者基本計画以後の揺れ動きであろうが、同様に大きく変わる見通しは見えない。動きに振り回されることなく、現場から出発して、障害者のよりよい居住の場を求める願いに応える展開を作り出していくことこそ課題であろう。

1.入所施設からの地域移行施策の展開

(1)2002年障害者基本計画

入所施設からの地域移行が国施策として初めて位置づけられたのは、2002年障害者基本計画である。国際的動向に促されてやっと始まった議論であるが、十分な議論を尽くすことなく、タイトルでのみ「地域移行」が掲げられる(内容は「地域移行の技術の開発」を検討するものでしかない)。したがって具体化はその後10年の検討課題であったにもかかわらず、突如「今後入所施設は、真に必要なものしか整備しない」という整備抑制策が盛り込まれる。しかも重点でないにもかかわらず「重点実施5カ年計画」に位置づけられる。

明らかに、日本における脱施設化方策の議論を利用した、国の障害者福祉予算削減・入所施設整備抑制策である。以後、入所施設の新設は抑制され、地域で安心した生活がないことで入所施設にそれを求める願いと、よりゆたかな安心をもとめて入所施設から移行したいとする願いが、対立的に描かれる構造がつくられる。地域移行と入所施設整備要求は、本来、よりゆたかな生活を求めるという共通性をもったもので、並行して、ともに、具体化できる課題であるのに、対立しているかのように描かれてくる。

(2)2006年障害者自立支援法による障害福祉計画

この入所施設整備抑制策を数値で具体化したのが、06-11年の6カ年障害福祉計画であろう。入所施設利用者の「普通に暮らせる地域づくり」を掲げながら、その目標数値は「入所施設定員の2%削減」しかあげられていない(精神障害者は条件が整えば退院可能な72,000人のうち5万人の「退院」でしかない)。

本来ならば、待機者がいる限り定員削減はすべきでなかろう。待機者の願いに応える、入所施設の個室化・ユニット化・日中活動に地域を経由して通う場の分離創設などの入所施設改革もすべきであるが、定員減だけで施策はなんら講じられていない。地域移行者の自立生活の目標も、地域移行者のためにグループホーム、通所サービス、相談支援者が何人分とされるべきであるが、それは別項目にそれぞれあるにすぎない。

すなわち入所施設も貧しいままで、依然として入所しがたく不足し、かつ入所にいる人も移行しがたい。前記の、並行して、ともに、よりよい居住を求める共通の願いが、貧しい中で互いにさらに対立するように構造化されてきている。

こうした障害福祉計画が現場に受け入れられず、具体化しないのは当然であろう。施設入所支援と日中活動系サービスに財政上の仕組みが変わるだけの新法移行はわずか10数%しかされていない(08年10月)。国の07年経営調査ですら、サービス全体だが、旧法のままであった事業のほうが収支率もよく、常勤職員率も高くなっている。経営状況の悪化、処遇条件の悪化が端的に示されているが、これでは移行しがたいことは明らかである。地域移行とは別項目で立てられているグループホーム・ケアホームの増設計画も、国は当初に6万人増としていたが、都道府県計画の総計は5万人しかならず、しかも計画実施3年を経ても13,000人しか増えていない。報酬単価が夜勤職員分も含めて大きく低下したことが要因であることは明らかであろう。

(3)社会保障審議会障害者部会の3年見直し報告

こうした状況を、障害者自立支援法3年見直し課題を検討した社会保障審議会障害者部会報告(08.12.16)は、「05年10月1日現在の施設入所者139,009人について、07年10月1日現在までに地域生活に移行した者が9,344人(6.7%)いるものの、新たに入所した者がおり、・・入所者数については389人の減(0.3%)にすぎない」、精神障害者についても「まだ十分に進んでいるとは言えない状況にある」と評価する。

同報告は、全体として、同法に関して76項目の全般的見直し(同法は105条からなりほぼ全面改定の必要性が言われたことになる)を指摘せざるを得なくなっている。しかし障害者関係者・団体から同法の根本問題と指摘されてきた「応益負担の廃止・応能負担化」「施設の日割り払いから月割り払いへの戻し」「障害程度区分認定基準の抜本見直し」については、維持あるいは検討でしかなく、期待を裏切るものであった。しかし地域移行施策に関してはそれだけではない。

前述で紹介した状況評価にあるように、たしかに遅れは指摘しているが、障害福祉計画の目標達成という言及がない。その達成を指標にすれば、地域移行(定員減、精神障害者の退院者数)、さらにグループホーム・ケアホームの整備目標も、「達成される見込みがない」という状況評価となる。それに言及しないことは達成を放棄したと見てよいであろう。

しかも「障害者入所施設については、常時介護が必要な障害者等について施設において必要な支援を行う役割を果たしている」と地域の総合的拠点施設のような機能役割を提起している。障害福祉計画で設定した「定員減」と明らかに矛盾する方向である。かつ2002年障害者基本計画で抹消された「常時介護を要する人の支援」「地域の総?的拠点」(それまでの基本計画ではこれらが重要な位置を占めていたが、徐々に重度者もグループホーム等の地域生活へ、となり、2002年基本計画では完全に消滅した)がまた20数年ぶりに復活している。

今さら20数年前のものを、と評価すべきである。障害福祉計画の目標内容が妥当でなかったという総括をせずに、その目標達成を放棄し、それに代わるものが提起できないから、とりあえず探したものといってよいであろう。拠点的な提起も、復古とは異なる、従来できなかったことを超える、たとえばエリア設定などの基本的枠組みはいっさい提起されていない。入所施設施策、地域移行施策の放棄とみるべきである。

2.居住施策を「出さない」「出せない」国の矛盾

(1)埋蔵金による部分改訂施策

この間の入所施設施策、地域移行施策の紆余曲折は、明らかに、障害者のよりゆたかな居住を求める願いからではなく、国の財政縮減から提起された施策の帰結といえる。

08年末、09年はじめに、障害者関係者・団体のあまりの声に、移行促進の特別対策(08年度末まで)の650億円積み増しによる期間延長(11年度末まで)と、09年4月からの障害福祉サービス費(報酬)5.1%増を国施策として提起せざるを得なくなる。しかしいずれも3年後の消費税増税準備検討の中期プログラム策定の一貫施策として出されている。すなわち「全治3年」の、普遍性がない埋蔵金施策の一つである。

障害福祉サービス費(報酬)を予算でみると、08年8月のゼロシーリング概算要求では5.8%増であった。単価額増なしでも障害福祉計画(6年で量は約1.5-2.5倍となる)の量的拡大でそれぐらいが必須となる。それが5.1%単価額増の提起である、当然に、09年1月政府予算案はさらに上回る増加率が要請される。にもかかわらず政府予算案の障害福祉サービス費は2.57%増でしかない。

障害福祉計画による量的拡大は放棄されたのか?赤字想定の予算案なのか?またまた大波乱を政府自ら興して財源不足を喧伝した制度抜本改定の強要をするつもりなのか(2003年末からの介護保険との統?問題がそうであった)。要は、こうした施策しか埋蔵金では「出せない」のである。

(2)「低福祉から中福祉」化の施策

消費税5%増税による社会保障像が社会保障国民会議報告(08年11月)で描かれている。「低福祉」から「中福祉」(もちろん「低負担」から「中負担」も)になるというものだが、財源を消費税だけに依拠し、かつ困窮者に対する財源を困窮者にこそ負担が大きくなる人頭税的な消費税にだけ依拠した像である(障害者の「中負担」は10万円消費で5000円増にもなる)。

しかし少しはよくなるのであろうか。自然増を抑制する方針は堅持され、平均在院日数を15.5日から10日に減らす、病床数を130万から110万に減らす、というものが並べられている像である。もちろんこのなかには障害者自立支援法の抜本改定などの費用は含まれていない。消費税が増税されれば、と考えている人もいるであろうが、現在ある将来像では幻想でしかない。社会保障財源のあり方を変えない限りでは、これだけしか「出さない」のである。

居住福祉の関係では、安倍内閣さらに福田内閣、麻生内閣と経済成長のための(働きたいという願いに応えてではなく)人材確保施策が強調され、暮らしの軽視が顕著になってきている。

安倍内閣は、「貧困と格差」是正を意識して、ニートや障害者の雇用・工賃増を一部取り上げてきた。しかし「少しでも働いたら一人前、福祉を使わない人に」という「就労支援型福祉への転換」という国の福祉予算削減策でしかなかった。それでもまだ「工賃倍増」などのわずかな手だては講じていた。

しかし麻生内閣の「新・雇用戦略」は、即戦力となる「若者」「女性」「高齢者」に重点が置かれ障害者はそこから除外される。人材確保も金をかけない施策である。労働行政の障害者の工賃・雇用施策の軽視となって表れている。「みんなが参加する社会」と言われるが、経済成長のための労働力確保施策の帰結である。一般的な福祉財源縮小だけではなく、障害者雇用施策も軽視、そしていずれも居住施策に金を投じない施策でもある。

3.新法への移行ビジネスモデル

(1)揺るがない立場で

おそらくここ数年、こうした国施策の揺れ動きは続くであろう。幻想を抱いてはならないが、障害者関係者・団体の声に国施策は揺れ動いているのであり、展望がないと諦める必要もない。振り回されることなく、こんなときこそ、声をあげつつも、障害者のねがい実現に根をはり、じっくり取り組むことが要請されよう。

(2)移行のビジネスモデル

今回の調査では、移行のビジネスモデルを一定明らかにしたといえよう。移行した入所施設の特徴は、入所者のより豊かな生活を実現する将来計画を描き、特別対策の基盤整備費という公費を活用して、よりましなユニット様式や個室化、諸設備などの改築を具体化している。単なる法上の移行ではなく、願い実現の契機とくに公費を引き出しての改築契機に積極的に位置づけている。

移行している入所施設の日中活動は生活介護が主流である。たしかにそれに該当する区分認定の利用者が多い施設、その結果で比較的?価が高く想定できるところの移行事例といえる。しかしそれはあくまで相対的なもので、移行後の施設入所支援の?価は大幅に低い。現利用者がそのまま横に移動しただけでは、国が財源縮小をねらう障害者自立支援法であり、かならず大幅に収入減となる仕組みである。調査はできなかったが、移行した入所施設は、24時間なんでもしてきたという蓄積を生かし、居宅・短期等の事業拡大をしてきていると想定される。蓄積を生かして、現利用者だけではない、地域のあらたな願いを発掘し、それに応える事業拡大の契機にも移行が位置づけられていよう。

よりゆたかな普通の生活に近づく、より地域に開かれた、より地域資源を開発しやすくするつながりをつくりつつ、入所施設を発展させる基礎を大きく一歩開いているといってよいであろう。これも地域移行の一つである。

(3)さらにゆたかな居住福祉をつくりだすために

利用者にあっては、新たな環境での生活はさらによりよい生活を求める契機になろう。居宅から通う利用者との接触も新たな願いをはぐくむ。職員においては、居宅にいる人たちの願いに居宅サービスで応え始めると、より安心できるという入所施設への期待の強さにも直面する。入所やグループホーム等の居住福祉、居宅で暮らす地域福祉も不十分ななかでは、よりよい居住の福祉を求める多様な願いが存在する。これらにどのように応えるか、柔軟に多様に応える方向を明確にすべきであろう。

国の施策は、入所→グループホーム等→居宅と機械的に一方向に向かい、入所の定員減を推し進めている。しかし展開される願いはこの→とは限らない。居宅から入所へ、グループホームから入所へ、それがある時期に限定して必要、等々と様々である。居住系サービスを多様な利用方向に開くべきである。

さらに、たとえば一律の入所施設福祉ではなく、長い廊下のあるユニット、居間を囲んだユニット、廊下に並んだユニット等々、多様な居住形態、そこにおける多様な支援形態をそれぞれの願いにあわせてつくり、多様に利用できるようにすべきであろう。もちろん個室を備えた共同住居であるグループホームでも多様な居住形態、支援形態がある。

こうした展開のなかから、「入所かグループホーム等か、という二者択一的な選択ではなく、入所もグループホーム等も」という議論深化方法の限界、すなわち両者のあるいは多様な居住形態・支援形態の相異・関係構造を不明確にしたままの議論を超えることができてくると期待している。

2. 障害者の発達を促す生活と食環境

松村正希(莫設計同人 代表取締役)

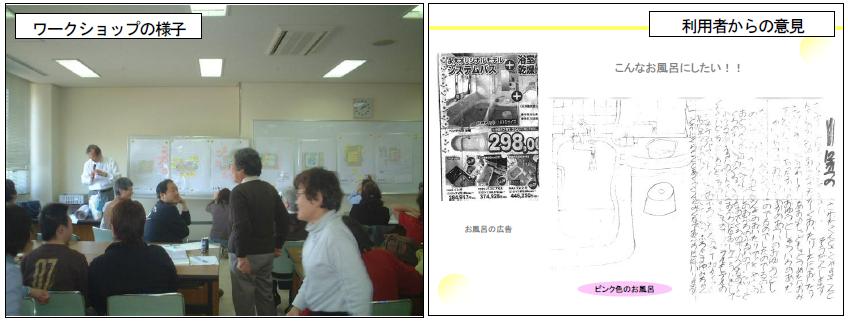

昨年夏、強度行動障害の人たちが多く入所している知的障害者入所更生施設T(埼玉県白岡町)で、自分達がこれから暮らすケアホーム(家)について、本人たちが参加したワークショップが開かれた。その時の声は、「ピンクのお風呂にゆっくり入りたい。自分だけの部屋がほしい。ご飯を皆と一緒に作りたい。ゆっくり食べたい等々・・・」。自分たちの住む家について多くの要望を出した。この家ができると、強度行動障害の人たちにも台所にたち包丁を持って食事つくりに参加してもらおうとさらに話し?い深めている。

新たな家のコンセプトは2002年に開設した同じ社会福祉法人が運営する、身体障害者療護施設D(入居者30名の内、知的障害者22名、その内療育手帳最重度16名)の、グループホーム型の家(注1)で見られる。

療護施設Dが開設して5年の間に利用者に今まで考えられない大きな変化と発達が見受けられた。一例を述べると、1)生きる上で必要な食事・排泄・睡眠に多くの入居者に入所から一年で混乱から改善する傾向がみられた。2)意欲や意思表示・人との関わりが増加し、生活の広がりが生じている。特に食事中のコミュニケーションは開設まもなくから増えていった。

これらを客観的論証に代わる資料としてA君の母親から筆者に届いた手紙(2003年11月)を紹介する。

| 「療護施設Dへ入所して1年が過ぎました。夢を語って実現した施設はゆったりとしたスペース、木をたくさん使った温かい雰囲気です。個室で夜は充分睡眠がとれること、日々の生活もゆったりとしたリズムで過ごせること、食事等々それぞれの利用者にあった配慮がなされています。(中略) 生活のペースが出来た頃、息子に変化が見え始めました。笑顔が多く見られるようになり声を出して笑うようにもなりました。家に帰ったときには自分から何かをしたいという要求も出すようになりました。息子の部屋はデイルームにある台所で調理をしている人の姿がよく見えます。その人たちの姿や、煮炊きの「におい」から食欲が出てくるのではないかと思います。(中略) 入所前の3年間、誤嚥性肺炎での入退院は嘘のようで、この1年間はほとんど熱も出さず、入院することもなく元気に過ごせました。職員の温かい働きかけにより、食事を一人で食べられるようになったのです。上手に一人で食事をしている姿は、まさに「生きているぞ」といっているようです。また、日中活動では労働の時間も設けられています。ウエスづくり作業班で作業しています。息子は四肢麻痺で、特に右手はほとんど使えない状況ですが、両手を使っての作業が実現しました。(中略) 住む「家」、そして「食べること」は人間として自ら「生きる力」を生み出す原点であり、かかわり方によってはいつまでも発達(変化)するのだと息子の変化であらためて実感させられました。」 |

障害者の「普通の生活」の要に「食・生きる力」という視点が大切であると多くの専門家が指摘(注2)している。「食べる」ことは「生きる」ことの源であり、「食」(食そのものと食事形態・食事空間)と「排泄」「睡眠」を豊かに保障することが[①身体的・精神的側面での改善→②生活向上心の発生→③働く意欲や役割の発生→④集団意識の発生→⑤自治意識の発生]といった人間としての発達に働きかける重要な基盤になりうる・・・。

障害者は日々ぎりぎりのところで生活をしている。

生活の「生」は生命の維持。具体的には、食べる・寝る・排泄する・・・と、「活」即ち人として仕事があり、役割があり、社会に関わる事・・・である。このふたつの活動を連続的に行うことであると考えている。「食べる・寝る・排泄する」のどれかひとつでも調整がうまくいかなくなった時、それは人の「死」に繋がる。

また、ひと同士で意思疎通がはかられ、「コミュニケーション」がひろがり、これを通して「心の発達」があると考えている。

食欲と意欲は根底のところでつながっている。食欲がわかないということは、意欲がわかないということを意味し、自分のまわりの環境に対して心が輝かない。それは生きていく力そのものがすこしずつ減?している状態であると考えられる。家庭的な環境に置かれ、家族(職員を含めた擬似家族を指す。)の中で認められ、それなりの役割を持つ。そんな暮らしがあれば人は生きる意欲が出て「元気」になるのではないだろうか。

秘めている力を活かし、喜びと達成感のある暮らし。深いコミュニケーションと自己決定を生み出し、自分の思いや意思が大切にされる暮らしは、自分らしさや誇りを保った暮らしを支えると考えている。

施設と「家」とでは、だれもが別人のようになる。音、においなど「家」にまつわるすべてが、過去に培った暮らしの技術や経験、能力を呼び覚ませる(注3)。

参考文献

注1) 筆者発表 日本建築学会技術報告集第19 号 2004 年6月

注2) 上野ひろ美:発達の場をつくる、高文堂出版社1993・11。二木武他3 名:小児の発達栄養行動、医歯薬出版1948・8。新村洋史:食と人間形成、青木書店1983・11。大木幸介:やる気を生む脳科学、講談社1993・2。室田洋子:心を癒す食卓、芽ばえ社2003・5。

注3) 朝日新聞2002 年9 月15 日社説より

【資料】ある施設におけるワークショップの展開について

2009 年1月から始まったK(施設入所支援事業所定員35 名)におけるワークショップの進め方を紹介します。施設のプランニングに際して大切にしていることは、利用する当事者を中心に、職員や家族など関係者の生活・暮らしに対する願いや思いを深め、形にしていくプロセスです。

第1回1/27

法人パンフレットをみなおしてみる。

①どんな暮らしをしてほしいと望んでいますか?

②無から有へ、そして新たな始まり

③利用者の方のニーズを理解し、利用者の方が『自分らしく地域の中で豊かに暮らせる』ように支援する。

④障がいのある方たちを中心とした支援を通じて全ての人が豊かな人生を送れるような地域づくり。

第2回3/4

①第1回ワークショップの報告・まとめの発表

②『生活とは・・・』『居場所とは・・・』を掘り下げて一緒に考えてみる。

第3回

①第2回ワークショップの報告

②『生活とは・・・』『居場所とは・・・』松村の考えを発表する。

③居場所とは・・・利用者数人にあてはめて考えてみる。

・安心したい

・おちつく

・居心地がよい

・はればれしている

・よくねむれる

・たべものがおいしいなどなど・・・

居場所の項目にどの程度あてはまっているのかをA、B、C、D・・・で具体的に見てみる。

それぞれの足りていない部分がみえてくる。

表現の場が存在しているのかどうかが分かる。

第4回

①利用者とのワークショップ

第5 回

①第3回のワークショップをもとにプランニングを行う。

3. 家族が求める社会的支援

中内福成(NPO法人大阪障害者センター 理事長)

-はじめに-

本稿は、「この子主人公に」実行委員会が昨年(08年3~5月)実施した「母親の意識調査」に基づいて障害児・者(調査応答者510人中93%が療育手帳所持)の母親の介護に対する思いや不安の実態を報告するものです。

「この子主人公に!実行委員会」とは、大阪の障害者団体が実施した「介護者の健康調査(主たる介護者の9割以上が母親であり、その大半が何らかの健康上の不安を持っていることが明らかに)」の結果を機に結成(1997年)、この間「親なき後の不安」「家族介護の限界」「わが子の将来への展望」等について語り合ってきました。

この中で、子どもの自立(自律)を実現するために、学習やこんだんを重ねるなかで、まず「親が子ども(障害者)から自律することではないか」。その中で生活の場のあり方や施設等の実態を学び「子供が主人公になれる施設」の拡充をめざしていろいろな活動に参加してきました。しかし、「生活の場」に対する最近の状況は本来の入所施設の役割を軽視した安易な地域移行のみが強調され、家族介護の限界や将来への不安を感じている多くの親たちの実態は軽視されたままだと云わざるを得ないのが現状です。

このアンケートは、現状を打開するため、多様な暮らしの場の拡充に向けた、運動の起点として「生活の場に対する母親の思い(意識)」を調査し、「障害のある子を持つ母親の心の葛藤」を明らかにし、社会にアピールすることを目的とした調査です。ただし、回答者は、対象者の9割以上が知的障害児・者の母親であることから、知的障害を持つ人たちの暮らしが前提であり、他の障害を持つ人たちとの思いの違い等があることをあらかじめお断りしておきます(回答方法はすべての項目について複数回答を認めており、数値の?計は100%はるかに超えます)。

1.子供の将来が展望できない

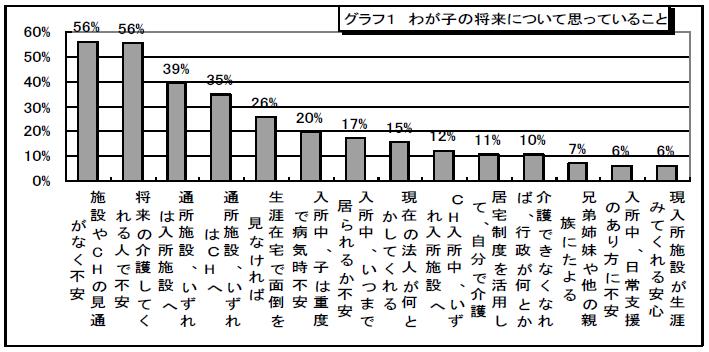

障害を持つ子どもを育てている親にとって、もっとも心痛なことは、子どもの将来が展望できないことです。

「わが子の将来について思っていること」との問いに、「将来わが子を介護してくれる人が判らないので不安に思っている(55.6%)」「施設やケアホーム等の見通しが持てなく、将来どうなるか不安を持ちながら生活している(55.8%)」と、いずれも過半数の人が将来に不安を感じていることです。

特に、今は通所施設に通っているが、いずれは「何処かのケアホームに入れたい(34.7%)」「入所施設に入れたい(39.2%)」と思っており、家庭での暮らしに限界を感じています。

一方、すでに施設に入所している人38人中28人が、また、ケアホーム等利用の82人中20人が「現在施設等に入所しているが、いつまで居られるか不安に思っている」と答えています。これが、親は何時になっても安心して子どもを離すことが出来ない大きな不安の要因です(グラフ1)。

2.「この子より1日長生きしたい」は、叶わぬ願望

自立支援法が施行されて入所型施設に対する考え方が大きく変化する中、何時まで入所して居られるのか不安を抱えるお母さんから寄せられた思いです。「話し言葉も無く、ことの良し悪しも判らない障害者が普通の人の中で生活できる筈はありません、子供が親の背丈を超えた時から、体力的にも精神的にも追いつかないのです。障害が重いほど施設が必要になって来ると思います。大きな声で奇声を発し、家の外でも大きな奇声を出すので、子供さんや大人のかたでも吃驚されます。家に帰ってきても一日中車で走り回るしか方法がありません。今では帰省時の2泊の介護が精一杯です(子41 歳、母70 歳)」。それでも帰省日を守ってやるために「できることなら、この子より1日長生きしたい」は、 障害の子を持つすべての親たちの叶わぬ願いです。

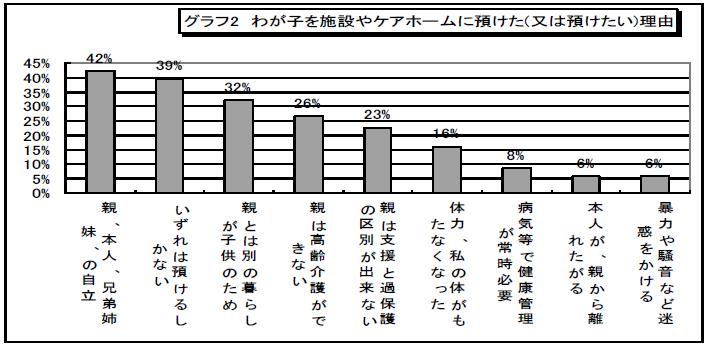

3.施設入所に依存せざるを得ない親の心痛

「施設やケアホームに預けた(又は預けたい)理由」の問いに、「親、本人、きょうだい、それぞれの自立のため」42%、「いずれは施設に預けるしかないから」39%、「親とは別に暮らした方が子供のために良いと思うから」32% とつづきます。わが子の障害が発見されたその日から家族の暮らしは大 きく変化します。障害を持つ子どもが家族生活の中心にならざるを得ないのです。結果としてきょうだいや家族に我慢を強いることになる中で、「障害を持つわが子を施設等の生活施設に託すことで、きょうだいや家族の暮らしを取り戻してやりたい」との母親の切なる願いです。体力や気力が続く限り、必死で介護を続けてきた母親が、自分が介護できなくなった時、せめて、きょうだいや家族には自分自身の生活を取り戻してほしいと言う母親の心痛です(グラフ2)。

4.長年すみなれているはずの地域は、わが子にとっては住みにくい場所

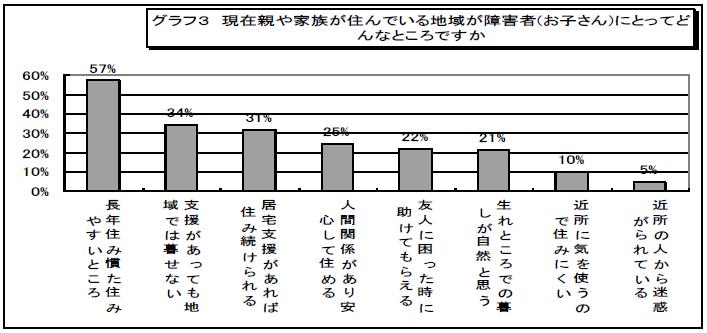

「現在親や家族が住んでいる地域が障害者(お子さん)にとってどんなところですか」の問いに「長年住み慣れていて住みやすいところ」57%、次いで「どんな支援があっても施設がないと地域では暮らせない」34%と正反対の意見が上位を占めています。特に「長年住み慣れていて住みやすいところ」と答えた人の60%が「どんな支援があっても施設がないと地域では暮らせない」と矛盾した回答をしていることが特徴です。本来「そうあってほしい、そうあるべきだ」という当たり前の思いと、日々肩身の狭い思いで暮している現実の社会から、できれば逃避したい思いが複雑に交差した回答と言えます。

また、「近所の人に気を使うので住みにくいところ」10%、「障害のため、近所の人から迷惑がられている」5%の人たちは、現に地域での暮らしから阻害されている人たちです。

マスコミ等で、障害者が地域で暮らすことが最善かのような風潮がありますが、高齢者の場?は、地域が話し相手や暮らしを支えあえる関係を続けてきて、長年住み慣れた(住み続けたい)地域であっても、障害者(特に知的障害者)・家族にとって地域とは、生まれたときから、近所とのトラブルや頻繁に警察のお世話になるなど肩身の狭い思いをして暮しており、地域が「安心して暮らせない、住みにくいところ」になっていることは軽視できない課題です(グラフ3)。

5.暮らしに欠かせない「必要な時に必要な支援」

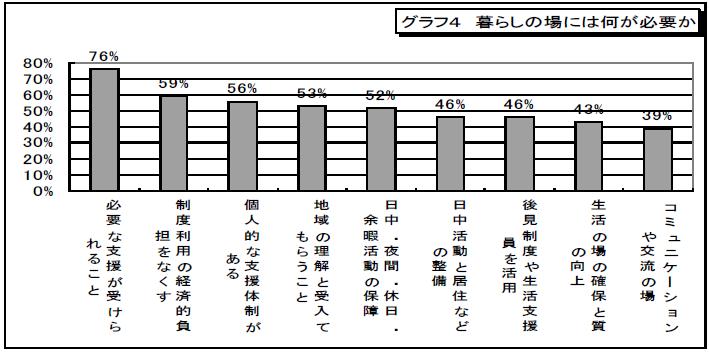

「暮らしの場には何が必要か」の問いに、「必要なときに必要な支援が受けられること」が76%、「個人的なサポート(支援体制)がしてもらえること」40%、「『日中』『夜間』『休日』『余暇活動』等の保障」46%とつづきます。当然といえば当然ですが、介護や支援のあり方は、障害の状態によって大きく変わるものであり、マニアル的介護・支援だけでは解決しません。特に知的障害の場合は、日常的なコミュニケーションの継続や心を読み取る見守り的支援が望まれます。

次に「サービスを受けられるための経済的負担をなくすこと」59%と経済的負担が課題になっています。自律支援法の施行以前には、中心的な課題にはならなかったものです。サービスの利用に対する有償的な考え方が親の不安をより増幅しています。

また、「地域に理解してもらい、受け入れてもらうこと」53%は、個々の暮らしを支えていくことの困難さの中に「地域の理解力」を求めています。障害者の暮らしを支えるための社会的資源の拡充に強い期待が寄せられていることになります(グラフ4)。

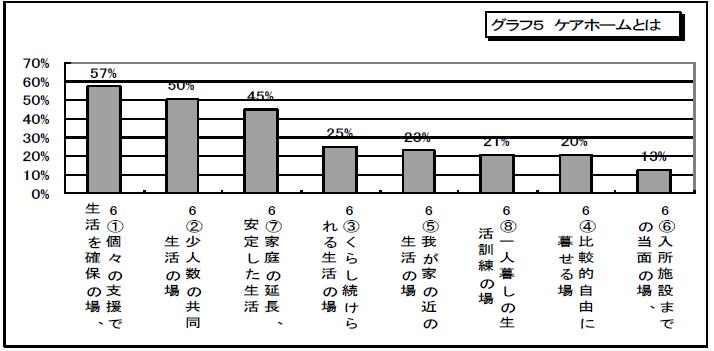

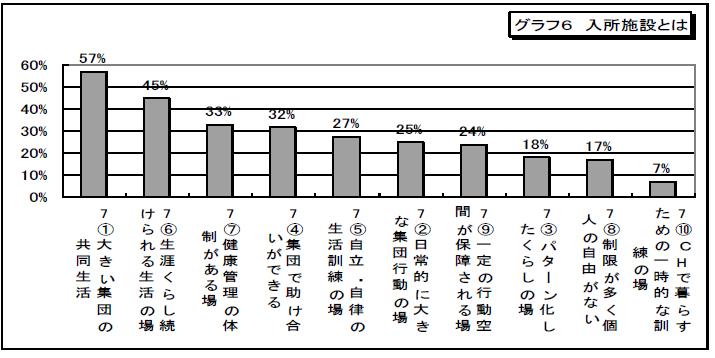

6.安心して住み続けられないケアホームの現状

「ケアホームとは」の問いに、一位「個々の支援を受けその人その人の人生を確保できる場」57%、二位「ケアホームは少人数の共同生活の場」50%、三位「家庭の延長、家庭的雰囲気で安定した生活が出来る場」45%、四位「生涯くらし続けられる生活の場」25%と続きます。また、「入所施設とは」の問いに、一位「入所施設は大きい集団の共同生活の場」57%、二位「生涯くらし続けられる生活の場」45%、三位「健康管理の体制がある場」33%、四位「集団での仲間同士の助け合いが出来るくらしの場」32%との回答が続きます。

この回答の特徴は、いずれはわが子を託すことになる施設やホームが安心して託せる場であってほしいという希望であり、期待感の表れです。しかし、現実は親の思いとは大きなギャップがあります。「生涯くらし続けられる生活の場」が入所の場合二位の45%に対し、グループホームのそれは四位の25%です。また、「ケアホームとは」の問いに「いずれ入所施設に入れるまでの当面の暮らしの場」13%にも現れています。多くのホームが週末の帰省を前提にせざるを得ない職員態勢であり、病気や怪我などがあれば親が対応せざるを得ないのが現実です。

入所施設の場合も比較的介護度の低い人たちがホーム等へ移動する傾向の中で、施設不足のため長期の施設待機者の重度化はより顕著になり、必然的に施設に残留する障害者の重度比率が急速に高まり、施設内での処遇は大変な混乱(怪我等の事故やトラブル)を生み出している実態があります。

ホームや施設を親の願いに少しでも近づける為に、人件費の基準?価の改善や必要な施設の拡充で、一人ひとりの障害の実態に見?った生活の場を拡充すること、「選択できる生活の場」の確立こそ障害者自律への第一歩といえるのではないでしょうか(グラフ5、6)

7.選択できる多様な暮らしの場を

自己決定、サービスの選択という言葉が障害者施策等でよく使われるようになりました。親にとって子供に見合った暮らしの場を選択できることは「夢のまた夢」でしかありません。まず、自己判断の力が弱い障害者が与えられた複数のサービスを書面や外見だけで判断することは不可能です。食べ物であれば、選択の前にまず食べてから、美味しいかまずいかの評価ができます。比較的簡?に体験できるでしょう。これが、暮らしの場になれば簡?な話ではありません。親が介護の限界を感じて行政の窓口をたたいても、ホームも施設も待機者でいっぱいで、どこにも空き室がなく「長い待機者の列の最後尾に並ばざるを得ない」のが親から見た施設やホームの実態です。まさに選択以前の問題です。契約制度になって変わったことは、自己決定という名の選択の押し付けでしかありません。「国連・権利条約」の理念の実践が課題になっている昨今、年代や状況に応じて、体験入所でき、住み替えができる多様な資源の整備が必要です。

8.障害の状況に応じた施設等の条件整備を

知的障害者のための施設は、年中建物の改修等に追われています。玄関の自動ドアは、すぐ壊されます。例えば私の息子のような強度行動障害と云われている彼らにとって「ドアはあけたら手で閉めるもの」と長年家で教えられています。自動ドアであるかどうかは、関係のないことでしょう。

一定規模の人数の施設であれば、廊下や階段等の走り回れる一定の空間が保障されており、職員も常時監視しているわけには行かないでしょう。

ちなみに、これがケアホームであった場合、4人、6人程度の障害者であれば、一人の職員でも個室と食堂しかない狭い建物の中での監視は比較的容易なことになります。入所型施設の建設が抑制されている昨今、行動障害等、より重度の人たちのホーム利用が増加し、職員体制の強化が余儀なくされつつあります。この人たちにとって、狭い個室が与えられ常時監視されている暮らしが、人権を保障された暮らしといえるでしょうか。

私の息子は、プラスチックや電気器具を壊すのが趣味であり、親の目を盗んでパソコン等のプラスチックの一部を苦労して切り取った時に見せる達成感の表情は、彼にとって生きがいそのものとも言えるものです。これは親だから叱りながらも容認できることです。電気器具をよく壊されることは多くの親が経験しており、そのことが暮らしの中の特別経費です。もし、ホームの一室で壊す器具も持ち去られ、部屋に閉じ込められたとすれば、座敷牢でしかありません。ケアホームで暮らすためには、少なくともコンビニで買い物ができる程度の生活力が必要でしょう。一定の支援のもとで自由に自分の余暇が活用できる人にとってこそ恵まれた住まいと言えるでしょう。

9.生活機能を備えた地域拠点施設の創造を!

生まれ育った地域で生涯住み続けられることは、障害の有無に関係なく、すべての人たちの願いです。障害があっても幸せに暮らす為には、必要な時に必要な支援システムが確立されていることです。一人暮らしや夫婦で子育てをしている障害者が安心して暮し続けられるためには、緊急時にすぐ支援が得られる24時間年中無休で機能している障害者支援の専門施設が身近な所に必要です。

施設といっても、旧来の収容型施設ではなく、地域の暮らしを支える拠点施設でなくてはならないでしょう。08.12.25全国主管課長会議(地域生活支援)によると、「障害者入所施設については、常時介護が必要な障害者等について施設において必要な支援を行う役割を果たしている」と現状を位置づけ、「今後、専門性を持つ地域の資源として、施設に入所している障害者について、地域との交流等、社会体験の機会を増やしていくことを含め、入所者に対する地域移行の支援」「グループホームやケアホームの実施、日中活動系の事業、短期入所、訪問事業の実施など、地域生活を支えるための支援の役割について、更に果たしていくべきと考えられる」と、地域での生活支援の重要な役割を期待しています。「真に必要な施設(新障害者プランより)」とはまさにこのことでしょう。新しく開設されるべき入所型施設はこの理念に照らした多様な機能を備えるべきです。同時に、既存の施設に新たな視点での改修等を進めるべきです。そのためには、施設まかせではなく、国の特別施策として大胆な財政支援が必要です。時代の流れに沿った抜本的な施策の展開を期待するものです。

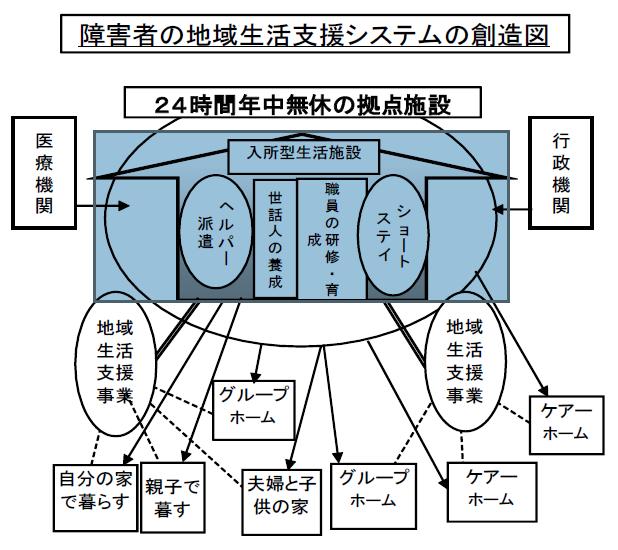

最後に、期待される地域拠点施設像について、一父親としての思いを列挙してみます(創造図参照)。

(ア) 年中無休、24時間体制で機能している一定規模の入所型施設であること

(イ) 緊急時に対応できるショートステイ機能を施設の一部ではなく?独型で併設すること

(ウ) 夜間でも派遣できるヘルパー派遣事業との連携

(エ) 緊急時に対応できる医療機関や行政との連携を確立していること

(オ) 支援職員や世話人の養成機能を持ち、専門施設の役割を果たせること

(カ) 地域で暮らす人たちの相談や支援に対応できるコーディネイト機能を持つこと

(キ) 地域の支援センターやヘルパー派遣事業所等との日常的な連携を可能とする「支援ネットワーク」を確立し、その中核的役割を果たすこと

(ク) そのためには、現在のような人里はなれた不便な場所の施設ではなく、街の中に創られた総?的な支援機能を備え地域に開かれた拠点施設であること