第3章 提言

1 医療の立場からの提言

ロービジョンケアと就労

はじめに

日本ロービジョン学会では、盲を含む視覚障害者に対する心理的援助、訓練や支援などを行う医療・教育・福祉ならび労働などの包括的なケアをロービジョンケアと考えており、本稿で述べられるロービジョンケアの対象者には視覚を用いて日常生活ができない方々をも含んでいる。

さて、このロービジョンケアという言葉は、著者が視覚障害者の支援を始めた1994年ごろは、眼科医療者や視覚障害者である患者には聞きなれないものであった。しかし、15年経った今でも、ロービジョンケアを知らない方々がいるのも事実であり、我々はさらなる啓発に努めなければならない。一方、今回の調査対象になった藤田例のごとく、我々、眼科医療がロービジョンケアした視覚障害者の中には、就労や雇用継続できた方々も数多く、

その経験から職場復帰の条件として5つを挙げることができる。

① 本人の職場復帰への強い意思と努力

② 職場の不安の解消

③ 視覚障害者の文字処理能力

④ 移動技術

⑤ 職場環境の改善(コミュニケーション技術を含む)

これらの条件を満たすためにも、早期に適切なロービジョンケアを行い、障害受容を図り、職業リハビリテーションに積極的につないでいく必要があるので、医療の立場から幾つかの提言を行いたい。

提言Ⅰ ロービジョンケアを眼科医療に拡める

1)ロービジョンケアとは

眼科医療に患者が求めるのは、「見る」ことが「できる目」にすることである。しかし、現在の進歩した眼科学であっても今なお治すことのできない眼疾患は数多い。そのため、再生医学のさらなる発展やロービジョンケアの普及が必要である。このロービジョンケアは視覚障害者に対するリハビリテーションで、彼らが保有する視機能を最大限に活用して

QOLの向上をめざすケアをロービジョンケアとも定義できる。国際保健機関(WHO)は、1980年に視覚障害を眼疾患、視機能障害、視覚的能力障害、視覚的社会的不利の4つに分けている。眼疾患から機能障害までを医療が担い、それ以後の能力障害や社会的不利に対する訓練やケアは教育や福祉が担当していた(図1)。しかし、医療と教育・福祉の間の垣根は非常に高く、お互いに情報はほとんど交換していなかった。この垣根を低くし、互いに風通しのよい状態にし、皆で一緒に視覚障害者について頑張るのがロービジョンケアである。現在あるロービジョンクリニックの多くでは、機能障害と能力障害に対し支援する狭義のロービジョンケアを行っている。しかし、患者や視覚障害者の多くは、眼疾患の治療から社会的不利までの広義のロービジョンケアを求めている。 つまり「生活を支援するロービジョンケア」を求めている。したがって、その窓口である眼科医の役割は非常に大きく、重要である。そして、視能訓練士や看護師などのコメディカルとともに生活支援の立場からロービジョンケアを展開させていくことが大切である。

視覚の国際障害分類(ICIDH 1980)とロービジョンケア

| 眼疾患 | 視機能障害 | 視覚的能力障害 | 視覚的社会的不利 | |

| 定義 | 視器の病的逸脱 | 視覚システムの機能低下 | 視機能障害による日常生活や社会生活での不自由 | 視覚能力障害が被る社会生活上の不利 |

| 障害部位 | 角膜、水晶体、硝子体、網膜視神経、脳 | 視力、視野、両眼視、色覚、光覚 | 読み書き、歩行、日常生活、職業能力 | 身体的、社会的、経済的自立、雇用 |

| 対策 | ←←←←←←←←←←医療(キュア)→→→→→→→→→→ ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←ロービジョンケア→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ←←←←←←←←←←←←教育・福祉(ケア)→→→→→→→→→→→→ |

|||

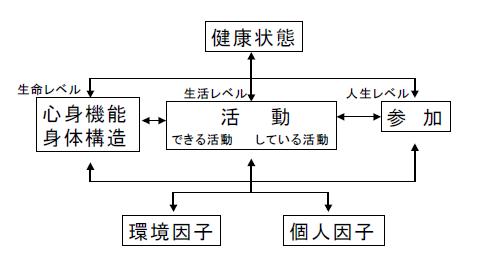

そして2001年にWHOは障害者の視点から、国際障害者分類を国際生活機能分類(国際障害分類改訂版 ICF 2001)に改訂した(図2)。すなわち、疾患を障害者の「健康状態」とし、機能障害を障害者の「心身機能・身体構造」、能力障害を障害者の「活動」とし、さらに活動を「できる活動(能力)」と「している活動(実行状況)」に分けている。そして、社会的不利を障害者が「参加」できるかなどとし、障害者からみたものに改めた。

図2 国際生活機能分類(ICF2001:国際障害分類改訂版)

QOLのライフには「生命」、「生活」、「人生」の3つの意味があり、心身機能・ 身体構造は「生命レベル」、活動は「生活レベル」、参加は「人生レベル」に 各々対応している。

2)ロービジョンケアの対象者

視覚障害は盲とロービジョン(低視覚、従来は弱視と言う)に分かれ、我国では盲は一般に全くの見えない状態(眼科的失明)を意味し、厚生労働省の失明の定義でも指数弁以下とした。一方、WHO(良いほうの眼の矯正視力が0。05未満もしくはこれに相当する視野障害10度以内が盲)や米国(矯正視力0。1以下が盲)では、盲は「社会的失明」を指し、我国の身体障害者福祉法の1級および2級に相当する。このように欧米では盲を含むロービジョン者を対象として施策が講じられてきたが、我国では主に眼科的失明を対象に視覚障害者対策が考えられてきた。この違いが現在直面している視覚障害者への生活支援や雇用・就労問題でも大きく影響している。我国の視覚障害児・者の9割が何らかの視機能を有する者(ロービジョン者)で、かつ中途障害者が多ければ、彼らが保有する視機能を最大限に活用してQOLの向上をめざすことに力を注ぐべきである。

3)従来の眼科リハビリテーションと最近のロービジョンケア

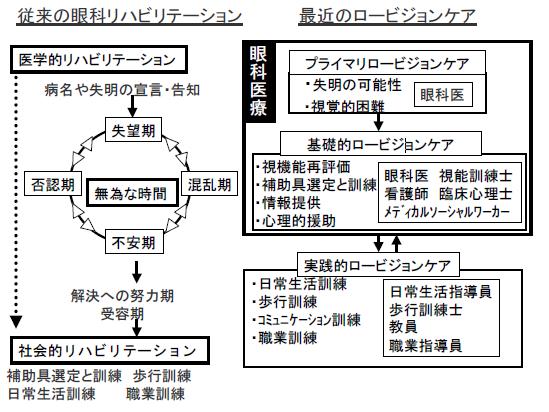

従来の我国における視覚リハビリテーションで眼科が果たす役割は、病名や失明の宣告・告知と盲学校や更生施設に直列的につなげることのみであった(図3)。

しかし、このシステムでは、患者である視覚障害者は医療から単に見放されたとしか受取れない患者も多く、悩み、苦しみ、果てはうつ状態となり、心療内科や精神科の治療を受けているものもいる。したがって、日常生活訓練を求め、盲学校や福祉の戸を叩くものは少なかった。これではいけないと最近の眼科医療では、眼を診て失明が予想できたり、視覚的困難の訴えがあったなら、たとえ治療中であってもロービジョンケア(訓練)を開 始している。そこでは患者や視覚障害者の苦しみや悩みを感じる心が最も重要で、したがって我々、医療人がまず自らの感性を磨くことに努めなければならない。患者や視覚障害者の方々の声を真摯に受け止め、また擬似体験などが感性を磨くことに大いに役立つ。診断・治療を受けた後にどのように生活すればよいか、どのように勉強すればよいのか、どのように仕事をすればよいかを患者や視覚障害者は求めている。これに答えるのがロービジョンケアである。そのためには他科の医師やリハスタッフなど医療内の連携は当然のことで、医療と福祉などを並列に考える患者指導の医療を展開すべきである。

図3 従来の眼科リハビリテーションと最近のロービジョンケア

従来の眼科リハビリテーションより眼科医療から始まるロービジョンケアの方が、 早期に実践的ロービジョンケアにつながり、より適切な生活支援を行える。

しかし、ロービジョンケアを行う眼科が増えていない。それは、診療報酬にロービジョンケアが入っていないのも大きな理由の一つであるが、当事者のロービジョンケアを求める声が大きくなっておらず、眼科医に届いていないのも事実である。

一方、日本眼科学会は日本学術会議の感覚器分科会で「感覚器医学ロードマップ(改定第二版)感覚器障害の克服と支援を目指す10年間」を定め、ロービジョンケアの重要性が述べられており、一般の眼科医はロービジョンケアへの導入を行い、さらなるロービジョンケアを専門とする病院や施設に送ることができるようなシステム作りを目指すとしている。このように全ての眼科医がロービジョンケア、とくに就労問題を扱えるものではないが、少なくともロービジョンケアの導入は眼科医療にとって可及的な課題であると考えられている。

提言Ⅱ 就労問題をもつ視覚障害者へのロービジョンケアの充実を図る

1)就労のためのロービジョンケアとは

視覚障害者の就労問題は、多くの場合、雇用の継続が危機に瀕しなければ具体化しない。つまり、仕事が非常にむずかしくなってしまってから顕著化してしまう。したがって、雇用主側から雇用継続に関して提起がなされてしまうこともある。そうした場合、当事者である視覚障害者は心の準備ができておらず、無論具体的な仕事での問題点に対する解決方法などは知らないので、戸惑いも大きく、悩みも深い。とくに、突然の事故や病気のため失明状態に陥った患者は、あまりにも心は打ち引き裂かれており、到底すぐには福祉には行けない状況であれば、彼らの悩みや苦しみをまず聴くことから始めるべきである。この「心のケア」のロービジョンケアが重要である。うつ状態になるのは当たり前のことであり、それが身体症状にでる前、手を差し伸ばすことが肝要である。しかし、不幸にもうつ状態が悪化して、心療内科や精神科に受診している場合もあり、このような医療スタッフとも連携することが重要である。

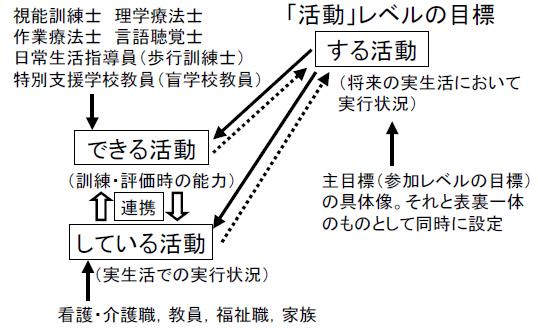

就労のためのロービジョンケアを行うことのできる眼科は限られており、多くの眼科では就労相談をするのはむずかしいので、相談可能なところに紹介すべきである。また、その眼科でもどうしても医学的アドバイスに偏ってしまうのは当然で、視覚障害者の実生活での支援、福祉的なアドバイスや情報の提供は十分にできない。このため多くの職種のものとの連携が重要で、一つひとつ具体的な支障、つまり「できない」日常生活動作を一つひとつ「できる」ようにしながら、「心のケア」をすることが大切である(図4)。また、「心のケア」をしながら「できる」ことを増やすこともできる。この「できた」との実感が大切である。そして、実生活で「している」ことを評価して、まだ不十分なら再度訓練するよう連携をとることが大切である。こうして視覚障害者の方々が生活や就労の将来像をぼんやりとでもイメージできれば、自信が回復して行き、失明や障害の受容につながっていく。また、他の視覚障害者と交流し、直に経験を聞くことが大いに役立つ。こうした連携なくして、障害の受容やQOLの向上は難しいと思う。無論、家族への「心のケア」や連携も忘れてはならない。しかし、連携はともすると情報を交換するだけの情報連携に陥りやすく、QOLの向上という共通のゴールさえ見失うことがある。障害者にとって、むろん大きな失敗はこたえるが、実は日常の些細なことができなくなるのは、もっと大きなショックとなり、自信の喪失となって行く。したがって、具体的に生活の一つひとつを支援する「行動連携」に発展させていく必要がある。そのためには、多くの職種間で、視覚障害者の QOLの向上という共通のゴールに向かって進む有機的なチームアプローチをとるべきである。

図4 視覚障害者の活動向上訓練の原則

図2のごとく、国際生活機能分類(ICF)の活動を「できる活動(訓練・評価の能力)」と「してる活動(実生活での実行状況)に分けている。訓練士や特別支援学校(盲学校)はロービジョンケアとして患者や視覚障害者の「できる活動」を増やし、「している活動」につないでいく必要がある。一方、看護師・介護士、通常の学校教員、福祉職や家族は病院・学校生活の中で会話や行動から「している活動」を観察・評価し、「できる活動」を増すよう連携すべきである。そして、係る全ての者が目標に向かって「する活動」に展開していくよう努力する。

2)就労のためのロービジョン訓練と労働関連機関への連絡

視覚障害者が仕事をするためには、自在に文字を処理できることと安全な移動は必須であるので、我々はその基本的な技術である「目の使い方」をまず教えている。彼らはもう自分では文字などを見ることがむずかしいと思っていることが多い。そのため、改造眼底カメラを用い、見えることを自覚するところから始めている。見える網膜(視野)を自分の意思で自在に動かすことで、読み書きが可能になることを話し、そのためには固視やeye movement訓練が必要である。この辛い訓練を遂行するための意欲を掻き立てる動機づけと職場復帰が可能であろうとの予感が患者になくしては訓練は成り立たない。この復帰可能であるとの予感・実感が確信となって、患者の復職への確固たる意思となり、障害受容への大きな推進力となっていく。そして、ほぼ同じ時期に、仕事をするためにも日常生活訓練、とくに文字処理と移動技術が必要であることを伝え、更生施設などに紹介している。このように眼科医の責務は大きく、日常生活訓練への導入を図るロービジョンケアは医療から成すべきだとの理解は近年飛躍的に進んだが、職業リハビリテーションは日常生活訓練が終了してからという段階的リハビリテーションの考えが根強い。しかし、日常生活訓練が完了してからでは、多くの場合、視覚障害者は失職してしまう。それゆえ、我々は医療から労働への橋渡しを早期に積極的に行うべきである。このような現実を踏まえ、眼科医療において早期に既述のロービジョンケアを開始し訓練を行っている最中、すなわち患者である視覚障害者が辞めないうちに、早期にメディカルソーシャルワーカーを通して、労働関係機関である障害者職業センターや公共職業安定所(ハローワーク)などにパソコン訓練など職業能力的な相談をしている。とりわけ原職復帰など継続雇用については地域障害者職業センターを活用すべきである。レーベル病者や既述の全盲者が復帰した例などでは、障害者職業センターと連携し、職業リハビリテーションに積極的につないでいった。また、障害者職業センターから紹介され雇用主側は視覚障害者が働いている現場を見学したことで、視覚障害者であっても仕事ができるとの実感を得、それが会社の原職復帰の大きな転機となった。このように、眼科医療が早期に労働関係機関との連携を開始する必要があり、医療機関、訓練施設などとの連携の下に、職場の不安感や負担感を取り除き、多くの関係者の努力があってはじめて復帰は実現していくのである。そして、職場の上司へ毎月の現況を報告し、職場復帰の意思を伝えるなど連絡を密にしておくことは社会人としての義務であると思う。そうすることで、当事者のみならず、職場上司も職場復帰した時に生じる問題を事前に予想もでき、視覚障害の擬似体験ができればなお対策も立てやすい。このように会社が前向きに検討を開始すると、彼自身が障害をさらに理解でき、その受容は加速度的に進むと確信し、働く視覚障害者の方々にこれらを忠告する。そして、職場での支援者である産業医とも連携をとっていくべきだ。

提言Ⅲ 患者団体・支援団体や機関との緊密な連携を図る

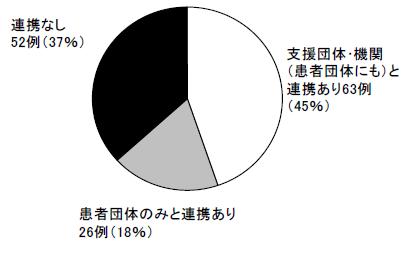

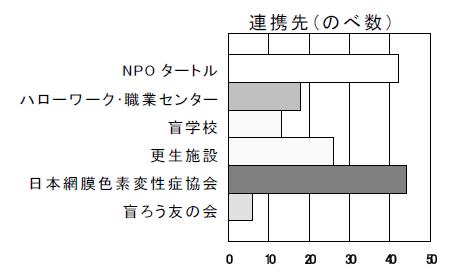

眼科医療側の対応のみで視覚障害者の雇用の継続は困難であり、就労を支援する団体または機関との連携をすることが必要であると考えている。日本網膜色素変性協会、盲ろう友の会や全国視覚障害教師の会やNPO法人タートルなど患者団体・支援者団体や機関との連携をとることで就労や雇用の継続ができた例は多い。とくに、障害受容に至っていない視覚障害者の悩みは大きく、眼科におけるロービジョン訓練やケアに加え、我々はNPO法人タートルに連絡をとり、相談し助言をもらっている。そして場合によっては患者の目の前で電話し、直接患者とタートルをつないでいる。このような連携効果を5、6、7、 8に示した。

図5 就労支援への連携

柳川リハビリテーション病院でのロービジョンケアは初診患者3676例中723例 (20%)に行った。18歳から64歳は377例(57%)を占め、そのうち、就労や雇用で 問題が生じていた141例(37%)を対象とした。

図6 就労支援への連携先

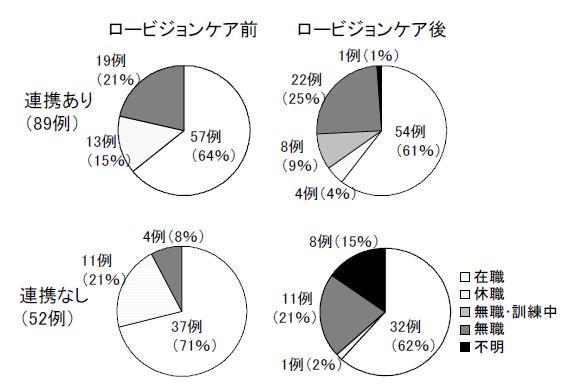

図7 連携の有無と就労状況

連携した89例では在職者は約6割と変わらなかったが、連携のない 52 例では在職者は71%が62%に低下した。

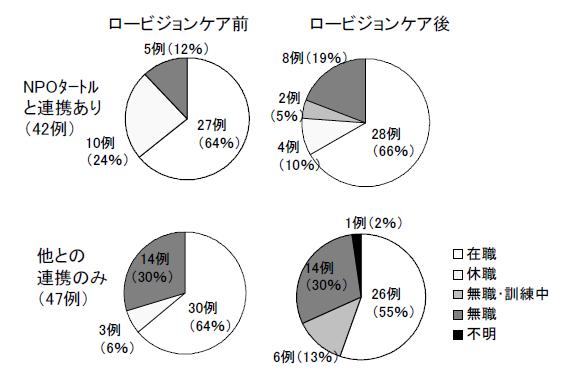

図8 NPO法人タートルおよび他との連携

連携した89例中障害受容に至っていない42例ではNPO法人タートルと連携し、 47例は具体的支援が明らかであったので、他との団体・機関のみと連携した。NPO法人タートルとの連携者は6割強が在職であったが、他との連携郡は無職 (訓練中も含む)となった者が増加した。

提言Ⅳ 制度を活用できるように眼科医が診断書や意見書の記載を積極的に行う

眼科医が果たさなければならないもう一つの役割は、生活や就労・雇用を支援するための制度を患者に紹介し、それを活用するための診断書や意見書を書くことである。

視覚障害が進めば進むほど、仕事が困難になり、より高度な職業リハビリテーションが必要となっていく。そのためには、眼科医療と福祉や支援団体・機関と連携し、職業リハビリテーションのための十分な時間を確保する必要がある。このため眼科医に職業リハビリテーションのための休職等の診断書を書くことが求められる。しかし、病状が固定したり、治癒できない網膜色素変性症や遺伝性視神経症などの眼疾患では、病気療養とはならず、網膜色素変性症患者で病気療養とする診断書を書くことは拒否された例があった。一方、リハビリテーション医学では「働くことができる身体に戻す」ことが「療養」であると考えられ、著者などの眼科医は「病気療養(視覚リハビリテーションを含む)が必要」との診断書を書いた。そして、視覚障害者自身の熱い思いや行動が功を奏し、2007年1月29日に人事院から治療できない網膜色素変性症などでも「療養」または「研修」(それらの併用可)によるリハビリテーションを可能とする「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて」という通知が出された。このように国家公務員および地方公務員には職場復帰にはどうしても必要な安全に通勤するための歩行能力の確保や職務遂行に必要な文字処理能力の向上などのリハビリテーションが認められた。なお、本通知の対象者は公務員に限定されているが、本通知の趣旨が民間企業等の就業規則に波及することが期待されている。

しかし、診断書の記載表現によっては、復職を困難にすることもあるので注意が必要である。補助具の活用など一定の視覚的配慮があれば、復職も可能であることを明記する必要がある。「見えないこと」=「仕事ができないこと」ではないことを認識し、目的にかなった表現にすることが肝要である。

そして、復職直前にも再度診断書が必要となる。たとえば、錐体ジストロフィの教師患者には、職場復帰可能との診断書と以下の意見書を渡した。『目の訓練をしたことで、文字が消失することがなくなり、行替えも楽に行うことができるようになり、読み速度が以下のごとく格段に向上した。初回訓練時には、1分間に教科書223文字、新聞160文字を読んだが、1年後は1分間に教科書350文字、新聞273文字を読むことができた。また、サングラスや拡大読書器を使うことで、テストの採点が可能となった。さらに音声パソコンを使うことで、書くことも楽になったと思われる。以上のように、本人が仕事をあきらめていた理由が視覚リハビリテーションによって解決できたと思われる。』と結んだ。

提言Ⅴ 就労に必要なスキルアップと就労定着のためのジョブコーチの拡充

職場によって必要なパソコン技能は格差があり、それに対応していかなければならない。しかも、グループウェアや企業独自のシステムへの対応にはJAWSなどを用いる必要があり、それを教えることができる訓練施設は、国立職業リハビリテーションセンター、日本盲人職能開発センター、日本ライトハウス職業訓練部や視覚障害者就労生涯学習支援センターなど全国でも数か所に留まっており、これらの増加が強く望まれている。また、復帰してから生じている現場での諸問題、とくにパソコン環境に関しては、その場での解決が必要であるとともに、キャリアアップを図るための向上訓練が必要である。地元でのサポート体制の整備、とくに視覚障害者へのジョブコーチの充実とともに在職者の職業訓練体制の整備が今日的な課題として浮上してきており、ロービジョンケアの世界でも地方の力が試されている時代となってきた。

おわりに

2007 年4月17日厚生労働省から各労働局に対し、「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について」との通知が出された。求職視覚障害者の就職支援と在職視覚障害者の継続雇用支援を積極的にハローワークが行うとするもので、この内容を日本眼科学会や日本眼科医会に伝え、協力を依頼している。

このように、官も変わりつつある今、我々眼科医療スタッフは早期に適切なロービジョンケアを始め、障害受容を図り、視覚障害者の就労や継続雇用は医療の対応のみでは困難な場合が多く、就労支援団体・機関と積極的に連携をとり、視覚障害をもつ方々の就労や雇用継続に努めなければならない。そのために必要な5つの提言を行ったが、このような包括的なロービジョンケアが広く行われることを切に望む。

校を終えるに際し、ロービジョンケアを行っている眼科は、日本眼科医会ホームページ

(http://www.gankaikai.or.jp)、日本ロービジョン学会ホームページ

(http://www.jslrr.org)や視覚障害リソース・ネットワークのホームページ

(http://cis.twcu.ac.jp/~k-oda/VIRN)などから検索できることを紹介する。

(日本ロービジョン学会 理事 高橋 広)

参考文献

1. 田淵昭雄:眼科医療従事者が行うロービジョンケア。眼紀53:511-516、2002。(日本ロービジョン学会誌2: 1-6、2002)

2. 簗島謙次:11。視細胞と色素上皮細胞の病態研究と治療法の発達。ロービジョンケア。第106回日本眼科学会総会「20世紀における眼科学の総括」。222-226、仙台、2002。

3. 高橋 広:私のロービジョンケア1「医の心」から展開したロービジョンケア。臨眼 57:666-670、2003。

4. 上田 敏:国際生活機能分類(ICF)とリハビリテーション医学の課題。リハ医学40:737-743、 2003。

5. 篠島永一:中途視覚障害者の職場復帰を考える。日本ロービジョン学会誌3: 15-18、2003。

6. 高橋 広:私のロービジョンケア7 職場復帰を果たした視覚障害者。臨眼57:1668-1673、 2003。

7. 高橋 広、山田信也:柳川リハビリテーション病院におけるロービジョンケア第10報 ロービジョンケアにおける眼科主治医の役割‐レーベル遺伝性神経症の場合。臨眼59:1281-1286、2005。

8. 高橋 広:ロービジョン者の「できる活動」「している活動」とは、そして「する活動」へ展開するためには。眼科ケア7:222-229、2005。

9. 高齢・障害者雇用支援機構:自立支援の体制づくりで職場復帰を実現。平成16年度障害者雇用職場改善好事例[視覚障害者]入賞事例集、 38-43、東京、2005。

10. 高橋 広編集:ロービジョンケアの実際 視覚障害者のQOL向上のために 第2版、医学書院、2006。

11. 高橋 広、久保恵子、室岡明美、山田信也、工藤正一:柳川リハビリテーション病院におけるロービジョンケア 第11報 労働災害に両眼を失明した患者へのロービジョンケア。眼紀57:531-534、2006。

12. 工藤正一:在職中のロービジョンケアで職場復帰を果たした1例 支援団体からみた支援のあり方。眼紀57:884-889、2006。

13. 津田 諭:視覚障害者の就労の課題 現状認識と今後。眼紀58:265-268、2007。

14. 日本学術会議 臨床医学委員会 感覚器分科会編集:報告 感覚器医学ロードマップ 改訂第二版 感覚器障害の克服と支援を目指す10年間。2008。

15. 高橋 広、工藤正一:柳川リハビリテーション病院におけるロービジョンケア第12 報 眼科医療から就労支援団体・機関への連携。臨眼62:903-909、2008。

16. 九州ロービジョンフォーラム:2007九州ロービジョンフォーラムin福岡・北九州「働く」報告。九州ロービジョンフォーラムEleventh Report 2007、1-44福岡、2008。

17. 工藤正一、高橋 広、津田 諭:労働災害にて両眼眼球破裂した男性の職場復帰に向けた職業訓練と職場定着支援。第16回職業リハビリテーション研究会発表会論文集、244-248、2008。

18. 高橋 広、工藤正一:視覚障害者の就労の現状と課題 -雇用を継続するためには-。日本ロービジョン学会誌(投稿中)。

2 社会的リハビリテーションの立場からの提言

はじめに

視覚障害者のリハビリテーションは、医学的、社会的、職業的、教育的の各領域に分かれている。その中で社会的リハビリテーションは、社会適応の訓練プログラム、家族調整、社会資源の活用援助、相談支援、地域福祉などである1)。

中途視覚障害者が就職や復職、雇用継続する(以下、就労とする)ためには、1)医学的リハビリテーション(ロービジョンケアを含む、以下医学リハ)、2)社会的リハビリテーション(以下、社会リハ)、特に生活訓練、3)職業的リハビリテーション(職業リハ)という過程を踏むことが一般的である。

一方、社会生活を営む上での基本的要求(ニード)は、経済的ニード、職業的ニード、医療保健ニード、家族的安定のニード、教育的ニード、社会的協同のニード、文化・娯楽のニードなど、多岐にわたっている2)。これらのニードは、社会生活を営む上で単独ではなく複数のニードとして生活課題が出現する。主な生活課題の特徴に応じたリハビリテーションの実施に対応させると、医療保健ニードに対しては医学リハ、経済的・職業的ニードに対しては職業リハ、家庭的安定、教育、社会的協同、文化・娯楽ニードに対しては社会リハと整理することができる。また、視覚障害者の自立という視点から見直すと、生活訓練を基盤とし、経済的、職業的ニードや、家庭的安定、教育、社会的協同、文化・娯楽ニード等の複数のニードに対応するための社会リハの担う役割は大きい。

社会的リハビリテーションの中心として位置づけられているのは社会適応の訓練プログラム(以下、生活訓練)である。生活訓練は、日常生活で生ずる課題に対し、保有視覚の活用、補助具の活用、代行技術の習得などにより、その課題の解決や軽減をはかることを目的として実施する3)。内容は、外出時の安全性の向上を図るための歩行訓練、文書によるコミュニケーション手段を確保するための点字・パソコンなどのコミュニケーション訓 練、身辺動作や家事動作を一人でできるようにするための日常生活動作訓練、見やすい環境を整えるためのロービジョン訓練などである。

そこで、社会リハは、職業的ニード、文化・娯楽のニードへの対応、複数のニードに対応するための各リハビリテーション領域との連携を中心に提言を行うことにする。

提言Ⅰ 就労を支援する上での障害者自立支援法の課題

視覚障害者が受けられる福祉サービスは、障害者自立支援法(以下、自立支援法とする)を基本としている。視覚障害者の福祉サービスと就労の課題を提示したい。

1)社会的リハビリテーションと職業的リハビリテーションの連動

視覚障害者の就労を支援するために、当事者の状況やニーズに応じて社会リハと職業リハが効果的に、かつ連動して利用できるシステム作りを提言する。

現在、中途視覚障害者が就労するとき、生活訓練で単独歩行や身辺処理などを確立した後、あんま・マッサージ、パソコンを利用した事務処理などの各種技術を習得する職業リハに進むことが一般的な過程である。そのため、職業リハを利用して就労が決まった場合、安全な通勤は重要なウエイトを占める。しかし、現在のシステムでは、生活訓練で単独歩行が可能になっていることを前提としているため、職業リハでは歩行訓練を行う態勢になっていない。た、職業リハと社会リハを同時に受けることはできない。一方、視覚障害者自身は歩行環境が大きく変わるため、環境を把握するために歩行訓練のニーズは高い。このため、当事者を最優先に考え、非公式サービスとして職業リハから依頼を受けた社会リハが歩行訓練を実施しているところが多い。つまり、視覚障害者の職業的ニードに対し、職業リハと社会リハが十分に連動していないため、そのニードに十分に答えることができないシステムとなっている。

また、働く上で余暇の過ごし方は重要である。仕事だけではなく、余暇も充実することにより、生活はさらに豊かなものになる。したがって、就労を考えるときには、文化・娯楽ニードに対応する必要がある。しかし、職業リハでは余暇活動に十分時間を割くことはできない。一方、社会リハでは余暇活動に力を入れているものの、現状では職業リハを利用している限り、利用できない状況である。

これらのことから、当事者の状況やニーズに応じて社会リハと職業リハが効果的、補完的に連動して活用できるようなシステム作りが必要である。

2)社会リハ利用料の軽減

休職期間中や退職直後に社会リハを受ける場合の利用料の減免を提言する。

視覚障害者、特に途中視覚障害者にとって生活していくための基本的な諸技術などを習得するための生活訓練を受けることは大変重要である。生活訓練を受けるための施設利用料は、前年度の収入に応じた応益負担性である。このため、現在休職中で給料が低下していても、また退職を余儀なくされ主たる収入がない状態でも、働いてた時期の年収で利用料が計算されてしまう。例えば入所で生活訓練施設を利用する場合、利用料と食費を含めると月額約7万円と高額である。通所の場合は、軽減措置が施されているため経済的負担は減少するが、単独で通所できない場合には誰が送迎の役割を担うかという問題が生じる

このため、利用料算出の根拠となる収入に関しては、1)退職直後の場合は利用する時点での収入にする、2)休職の場合はその期間中は軽減し、復職後に軽減した分を支払うなど、弾力的な運用が不可欠である。

3)移動支援事業の利用条件緩和

視覚障害者移動介護制度を利用する際の条件緩和を提言する。

視覚障害者の外出時の移動支援を行う制度として、視覚障害者移動介護制度がある。一般的にはガイドヘルプサービスと呼ばれ、公的機関や医療機関、余暇活動などの社会参加のための利用は認められている。しかしながら、現在のガイドヘルプサービスでは、社会参加の第一歩となる社会リハ施設などへの通所には利用を認めている自治体は多くない。このため、社会リハが受けにくい状態である。

さらに、働くことも社会参加であるが、通勤などの経済活動への利用は認められていない。通勤経路は単独歩行可能でも、通常の場所とは異なる場所への移動は、歩行環境が大きく異なるため、単独歩行は困難になることが多い。このため、仕事の活動範囲が会社建物内に限定されてしまうことになり、社外研修への参加、出張や社外への訪問活動等に制約が加わり、その結果として、本来の能力が発揮できない、仕事に影響が生じるなどの問題が出現する。このような問題に対応するためには、ガイドヘルプサービスの利用が一つの解決策になる。

これらのことから、1)利用時間の制限時間内であれば、個人の用途に応じて柔軟に利用できるような、ガイドヘルプサービスの利用条件の緩和、2)費用負担や利用時間の算出根拠、利用時間の上限時間などにおいて、隣接地域と格差が生じないようにすること、 3)公共交通機関の状況により、それを利用して通勤することが困難な場合、職場の同僚等の自家用車に同乗しての通勤をガイドヘルプサービスとして認め、公的に費用を負担することなど、ガイドヘルパー制度の利用条件緩和が必要である。

提言Ⅱ 就労を支援するための関連領域との連携

現在、視覚障害者が就労する際には、医学リハ、社会リハ、職業リハの各リハビリテーション領域のほかに、労働をはじめとする様々な関連領域と連携を取る必要がある。現在の連携システムのコーディネーターは視覚障害者自身が担っていることが多く、リレー方式の『連係』と言わざるを得ない。『連係』では、各領域の専門家が適切なアドバイスを行うことができない場合や、視覚障害者自身に『連係』を構築するだけのパワーが不足してしまうと、『連係』が途切れてしまう。切れ目のない『連係』、つまり各関連領域が重層的に関わる『連携』は、就労を含め生活するためには不可欠である。

このため当事者主体で、コーディネート機能を有する『連携』を構築するためのシステムを作ることが重要であると考えられる。

1)就労を支援するための多職種協働の体制づくり

就労支援のためには連携のシステムの構築、特に相談窓口とコーディネーターの位置づけを明確にすることを提言する。

生活主体者である視覚障害者自身の生活環境が変化しても、切れ目のない継続したサービス提供は不可欠である。生活ニーズは、場の変化、ライフサイクルの中で多様に変化する。例えば、眼科受診という顕在化したニーズが存在するとき、個人のニーズの把握や次に顕在化するニーズの予測など、コーディネート機能が求められる。特に就労支援に向けては、様々な場で多様に変化することから、社会福祉、医療、保健、労働など多職種チームによる横断的なアプローチが必要である。そのためには各領域の分断したサービス提供をするのではなく、視覚障害者の自立に向けた多様なニーズを総合的に把握するコーディネーターにより、その人の状況やニーズに適したサービスを提供するための調整会議を開催する必要があると考える。

就労支援に対する相談窓口を含め、情報の集約化を担う新たな拠点を構築する必要がある。

2)情報アクセシビリティの確保

視覚障害者の就労に関する情報が一元化され、かつアクセシビリティが確保された形で提供されるような情報システムの構築、ならびにそのシステムを利用するための機器の貸与制度を提言する。

連携を構築することは大変に重要であるが、視覚障害者自身のもつ情報が少なければ、真の意味での当事者主体のサービス提供とはなり得ない。当事者が主体的に判断できるだけの情報を容易に入手できる環境、つまり当事者である視覚障害者自身が就労に関する情報を容易に入手できるような情報アクセシビリティを確保することが重要である。その結果、当事者が主体となり、コーディネーターと調整しながら関係機関と連携を取ることが可能になると思われる。

本研究の結果が視覚障害者にとってアクセシビリティの高い形で情報提供されれば、これがモデルとなり一層広がることであろう。

提言Ⅲ ライフストーリーとしての福祉サービス

就労を到達点にするのではなく、余暇活動などを含め、主体的に活動できる場やよりよい地域生活を営むことができる環境の整備や個人プログラムを提案できるような福祉サービスの創設を提言する。

視覚障害者の就労支援するための重要な視点として、長い間培ってきた職業、趣味、特技、知識などを通した個人の強み、いわゆるストレングス視点に着目する必要がある。これは、一人ひとりのライフヒストリーとして、どのように生きてきたかの振り返りをしながら、近未来に向けた個人の目標設定をし、生き甲斐を見いだしながら就労することを目的とする。これらは専門家と協働で個別のプログラムを作成するが、視覚障害者が就労後も継続した生き甲斐活動に繋げるためのものである。

このことは、ICF(国際生活機能分類)モデルの「活動」「参加」の実現につながる。

おわりに

視覚障害者の福祉・医療・労働などの関係領域の連携をはかるためのシステム、当事者が情報を入手しやすいような情報提供方法と当事者の状況やニーズに適応できる福祉サービス制度が必要である。これらにより視覚障害者の就労に有効な支援体制の構築は、ICFモデルでの「活動」と「参加」が保障されることになり、かつ社会生活上の基本的要求(ニード)に対応することができるため、これらの提言が実現されることを希望するものである。

(東京都視覚障害者生活支援センター 石川 充英)

引用文献

1)視覚障害リハビリテーション概論:坂本洋一、2002 年、中央法規、63-67

2)新版社会福祉士養成講座1社会福祉原論:福祉士養成講座編集委員会、2003 年、中央法規、67

3)眼科プラクティス 14 ロービジョンケアガイド:樋田哲夫編集、2007 年、文光堂、216-218

参考文献

目の不自由な方を誘導するガイドヘルプの基本:村上琢磨・関田巌、2006 年、文光堂

3 職業リハビリテーションの立場からの提言

視覚障害者に対する職業訓練は今のところ IT 技術を使った訓練科目が中心になっているが、これは視覚障害者が現場で仕事をしていくためには、それがどんな仕事であれ、多かれ少なかれパソコンの技術が必要とされることを意味している。視覚障害者が就労するためには、スクリーンリーダや画面拡大ソフトウェアを使用してパソコンを操作する技術を身に付けることが極めて重要であることは論を待たないであろう。

視覚障害者が就職、あるいは復職に際して、身に付けておくべき技能について、以下に述べる。

(1)通勤歩行や館内移動について

歩行に困らない弱視者を除いて、一般に事業所側は、視覚障害者が安全に交通機関を利用して事業所まで通勤できるか、事業所内の移動は安全に行えるかを心配する。白杖歩行をする視覚障害者は、ラッシュ時にも公共交通機関を利用して、単独で安全に通勤できるだけの歩行スキルを身に付けておくことが必要である。もし、歩行に自信がなければ、歩行訓練を受けて、安全に通勤できることを事業所側にアピールできるようになっておくことが必要である。

また、事業所内の移動についても、自分のデスクから必要な場所まで自在に移動できることが望ましい。各地の歩行訓練提供施設では、必要に応じて通勤経路や館内の移動経路を歩行訓練士と本人が事前に確認して、安全な通勤歩行や館内移動ができるようサポートしている。

(2)読み書きの手段の確立について

有効な保有視力を有している弱視者は、それを文字の読み書きに活用できる手段を確立しておくことが必要である。ロービジョンケアを受けて、レンズや拡大読書器などの補助具を始めとして読み書きに必要な環境を整えておくことは、弱視者にとって大切なことである。

また、点字使用者は、点字を仕事場で活用できるように読み書きのスピードを高めておき、点字電子手帳などを活用するスキルを身に付けておくことが大切である。ただし、最近は中途視覚障害者が増え、必ずしもすべての重度視覚障害者が点字を読み書きに使える訳ではない。こうした場合、パソコンや IC レコーダを活用してメモをとったり、活字文書読取りシステムを利用する技術を身につけておくことが重要である。

(3)パソコンの一般的なスキルについて

近年はスクリーンリーダ(画面読み上げソフトウェア)や画面拡大ソフトウェアの性能が上がり、Word や Excel などのオフィスソフトがスクリーンリーダ上や画面拡大ソフトウェア上で使えるようになってきた。就職や復職を考える視覚障害者は、Word によるビジネス文書の作成や Excel による表作成やデータ加工(並べ替え、フィルタ、集計、ピボットテーブル等)のスキルを身に付けておき、実際の業務に活用できるようにしておく必要がある。Web 閲覧や電子メールなども身に付けておくべき基本的スキルである。職場や仕事によっては、PowerPoint でのスライド作成や Access などのデータベース活用やホームページ作成能力が求められることもある。このような場合には PC-Talker や Focus Talkだけではなく、JAWS for Windows をスクリーンリーダとして活用する必要性が生ずることも多い。

パソコンのスキルをどこまで身につける必要があるかは、職場の環境や仕事内容によってまちまちである。しかし間違えてはならないのは、オフィスソフトを始めとしてパソコンの諸ソフトはあくまでもツールであり、それらを実際の仕事場面で使いこなす能力がより重要である。

(4)グループウェアや事業所独自のシステムへのアクセスについて

近年は事業所内での情報共有が重要視され、事務の合理化と相まって、事業所内ネットワーク上でグループウェアやイントラネット・システムが構築されている例が増えている。視覚障害者が就職したり復職したりする場合に、日々の業務の基盤であるグループウェアやイントラネットにアクセスできることが重要になることが多い。グループウェアやイントラネットなどにスクリーンリーダ上でアクセスして、電子メールや文書共有、スケジュール管理や掲示板などの機能をどれだけ使いこなせるかが、仕事の幅を広げる決め手になることも多い。

グループウェアとしては Lotus Notes や Microsoft Outlook + Exchange Server などが有名であるが、こうしたグループウェアには JAWS for Windows しか対応していない。更に Web 技術を活用したグループウェアを構築したイントラネットと呼ばれるシステムや事業所独自のシステムの中には複雑に作りこまれた画面が多く、単純なホームページ閲覧のやり方だけでは十分にアクセスできない。こうしたイントラネットや事業所独自のシス テムへ音声でアクセスするには、JAWS カーソルと呼ばれる機能で画面上を読み上げさせたり、スクリプト機能でカスタマイズできる JAWS for Windows を使う必要がある。

グループウェアやイントラネット、事業所独自のシステムは、基本的に事業所内ネットワークに接続しないとアクセスできない。従って、就職、復職に際して、必要に応じて職場に出向いて訓練できる体制がとれることが重要である。制度としては現場訓練を担当する支援者としてジョブコーチを挙げることができるが、実際には視覚障害者のニーズに対応できるジョブコーチの養成はほとんど行われていない。一部の訓練施設において、指導員が職場に出向ける範囲でその任を果たしているのが現状である。

(5)必要な支援について、周囲の人にうまく伝えること

視覚障害、特に弱視者はなかなかその見え方を周囲の人に理解してもらえない。自分の見え方を周囲の人にうまく伝え、自分でできる範囲は何処までで、支援してもらう必要があることは何かを周囲の人に理解してもらうことが重要である。自分に必要な支援をうまく伝えるために、必要な場面でタイミングよく説明できることが大切である。そして、それが職場でのよい人間関係を構築していくことにつながっていくのである。就労するためには周囲の人とコミュニケーションがとれていることが極めて大切である。

一方、雇用する事業所に対して必要な支援は以下の通りである。

(1)働く環境の整備

視覚障害者を受け入れる事業所は、前述の通勤歩行など、さまざまな不安を抱いていることが多い。必要に応じて通勤歩行や社内の移動訓練を行いながら、本人が働きやすい環境を構築するために、事業所に対してさまざまな情報提供や支援を行う必要がある。たとえば、通路に物を置かないようにしてもらうとか、本人が仕事のし易い明るさを確保する等が必要な支援である。また、拡大読書器など必要な補助具なども紹介し、その設置を働きかけることも重要である。

(2)必要なパソコン環境の整備

職場でアクセスしなければならないソフトウェア環境を把握し、仕事内容に適したスクリーンリーダや画面拡大ソフトウェアの整備などを事業所側に提案していくことは、とても大切なことである。どのようなソフトウェアを使う必要があるかによって、選択するスクリーンリーダが異なってくるので、本人のパソコンスキルも踏まえた上で適切な提案をしなければならない。また、助成金の制度について知らない事業所があれば、助成金に関する情報も提供する。

同時に前項(4)でも触れたことだが、必要に応じて事業所内での訓練を提案して、できるだけ本人がスクリーンリーダを使ってグループウェアやイントラネット、あるいは事業所独自のシステムにアクセスする練習する機会を作る必要がある。こうした現場での訓練を通じて、周囲の人に視覚障害者のパソコン環境について理解を深めてもらえれば、有効な支援となり得よう。

(3)その他の就労条件の整備

特に復職や雇用継続の場合は、視覚障害者の利益を代弁しつつ、事業所側に働きかけることが必要である。必要に応じて就労支援機関が連携を図りつつ、事業所からの信頼も勝ち得ながら、復職や雇用継続の条件整備にあたっていくことが求められる。

以上のような必要な支援を行うことで、本人や事業所の就労に対する不安を軽減することができる。そのためには、事業所のコンピュータシステムに関する幅広い知識や視覚障害者用ソフトウェアや支援機器に関する最新知識をもった人材を養成する必要がある。こ

うした態勢を整備しながら一例ずつ就労の実践例やその成功例を重ねていくことで、必要な情報を共有でき、視覚障害者の就労に役立たせることが可能になるであろう。

( 社会福祉法人日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター 津田 諭)

4 NPO 法人タートルからの提言

中途視覚障害者の社会参加を目指して

1)中途視覚障害者における就労の問題

だれもが目に異常を感じた時に訪れる眼科医は、当然のことながらその疾患の治療には最善を尽くすものの、治る見込みがない場合、視覚障害から生ずる問題、とりわけ就労継続についての助言・指導は、ロービジョンケアに取り組む一部の眼科医を除いては、ほと んど行われていない。中途視覚障害者の多くは、どんなに企業等に貢献してきた人でも、いったん視覚障害者となると、時には自分自身を含めて、事業主もハローワークなども適切な対応ができず、離職を余儀なくされてきた。このような中で、働き続けている中途視覚障害者の多くは、様々な問題をほとんど自己努力で乗り切るしかなく、常に離職への不安と共に過ごしていると言ってよい。それだけに、中途視覚障害者にとって、ロービジョンケアを始め就労継続に必要な支援は無論、就労基盤となる能力開発は切実な問題である。雇用継続の可能性がありながら退職を余儀なくされ、福祉に頼らざるを得ないとなれば、本来働き続けられることを考えると、それは二重三重の社会的・経済的損失ではないだろうか。

2)中途視覚障害者の就労・雇用継続を巡る国の動向

最近の国の障害者の就労対策に関して、視覚障害者の立場から、以下の 5 点の注目すべき動きを確認できる。

その 1 は、2007 年 1 月 29 日、人事院から「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて」(職職-35、人研調-115、職員福祉課長及び研修調整課長の連名通知)が各府省庁(都道府県含む)の人事課長に対して出された。この中では、視覚障害者のリハビリテーションについての 2 本柱を明確にしている。つまり、これまで治る見込みのない網膜色素変性症などの眼疾患の場合、病気休暇や休職を認めてもらえず、職場復帰のための リハビリテーションを受けることができないという問題があった。これに対して、人事院は、病気休暇に定める「療養」におけるリハビリテーションの位置付けについて、それが医療行為として行われるものであれば、治る見込みがない場合も含むとの解釈を改めて提示するとともに、当該職員の職場復帰に必要な点字や音声パソコンなどの訓練が、人事院規則の研修に含まれることを示した。

その 2 は、2007 年 4 月 17 日、厚生労働省から「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について」(職高障発第 0417004 号、障害者雇用対策課長通知)が各都道府県労働局に対して出された。この通知の中で、ハローワークにおける視覚障害者の支援には、「求職視覚障害者の就職支援」と「在職視覚障害者の継続雇用支援」の 2 本柱があることを明確にして、それぞれの支援を的確に行うためのポイントが示された。特に重要な点は、ハローワークだけで問題を抱え込まないようにし、眼科医、当事者を含む支援団体、関係機関等とも連携・協力し、チームによる支援を行うことが指示されている。なお、これら人事院通知及び厚生労働省通知は、実質的に視覚障害という特定の障害者に特化した通知となっている。おそらくこのような通知は初めてといってよく、視覚障害者にとっては画期的なこととして、その実効性が多くの関係者から期待されている。

その 3 は、ロービジョンケアに関して、2007 年 12 月の労働政策審議会意見書の中で、視覚障害者に対する継続雇用の支援のためには、眼科医療におけるロービジョンケアなども含めた支援を行うことが適切であると明記されるとともに、2009 年度から 2012 年度までの 4 年間を運営期間とする「障害者雇用対策基本方針」(平成 21 年厚生労働省告示第 55号)においても、「中途障害者については、円滑な職場復帰を図るため、全盲を含む視覚障害者に対するロービジョンケアの実施等、パソコンや OA 機器等の技能習得を図るとともに、必要に応じて医療、福祉等の関係機関とも連携しつつ、地域障害者職業センター等を活用した雇用継続のための職業リハビリテーションの実施、援助者の配置等の条件整備を計画的に進める」と規定された。

その 4 は、日本政府が、2007 年 9 月 28 日、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的総合的な国際条約である「障害者権利条約」に署名した。同条約は 2008 年 5月に発効したが、我が国では今、その批准に向けて各省庁において鋭意検討が行われている。この条約には、「合理的配慮」という新しい概念が導入されており、それを行わないことが差別に当たるかどうかが大きな問題となる。また、この条約では、リハビリテーションについて、「保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、包括的なリハビリテーションのサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する」「可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する総合的な評価を基礎とすること」と規定されている。また、労働及び雇用については、「これ(職業)を継続し、及びその職業に復帰する際の支援を促進すること」とも規定されている。

その 5 は、職業能力開発に関して、「障害の態様に応じた多様な委託訓練」が拡充され、2009 年度から新規に、在職障害者(休職中の者を除く)を対象として、雇用継続に資する知識・技能を付与するための在職者訓練コースが創設された。なお、休職者については、2007 年度に創設されている。また、2008 年度から視覚障害者指導員講習が開始され、障害者職業能力開発校の職業訓練指導員が視覚障害者に対応できるように、専門家としてのノウハウなどの講習を行っている。

以上のことから、今後の施策の方向として、視覚障害者の就労、とりわけ中途視覚障害者の雇用継続を進めていくためには、在職中のロービジョンケアはもちろんのこと、在職中の職業リハビリテーションが重要であり、「医療、福祉、教育、労働」の各部門の有機的な連携による、連続した支援が求められている。

3)中途視覚障害者の失業防止と雇用継続のための支援の在り方

NPO 法人タートルのこれまでの経験や成果並びに「視覚障害者雇用継続支援セミナー」や 15 事例のヒアリング調査結果及び最近の情勢を踏まえて、中途視覚障害者の失業防止と雇用継続のための支援の在り方について支援団体の立場から提言を行う。

(1)厚生労働省通知を実効あるものとするために

「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について」が出された背景には、視覚障害者の就労は依然として厳しいといわれる中で、IT 技術の発展と普及により、事務職への広がりが見られることや、在職で中途視覚障害となったいわゆる中途視覚障害者の雇用継続が重要な課題となっている。このような状況を受けて、視覚障害者の職域を広げ、就労を希望する視覚障害者の雇用の促進、さらには安定を図るために出されたものであるが、この通知が実効を上げるためには、次のことが考えられる。

①ワンストップ相談窓口の必要性

ハローワークを訪れる中途視覚障害相談者の状況は、年齢や生活状況、障害原因疾患、受障時期、受障後経過時間、退職した者、休職中の者、通院状況、見え方、歩行・移動能力、文字処理能力、拡大鏡(ルーペ)・拡大読書器・音声パソコン等の使用状況、仕事の経験等々の状況から見ても、その実像は実に多様である。これらに的確に対応し、適切なコーディネートを行うには、ハローワークに視覚障害者専門の職員が配置されない限り、難しいだろう。そこで、「百聞は一見に如かず」と言うように、視覚障害者の就労や訓練の実際を実感することが必要であり、そのためにも、当事者参加・現場体験型の研修が望まれる。それとともに、将来的には、どこか拠点となるハローワークには、視覚障害者専門の職員が配置され、ワンストップ相談の窓口となることが望まれる。

② ロービジョンケアと連携した相談活動の必要性

眼科医との連携が重要であることは論を待たない。就労継続という視点で考えると、特にロービジョンケアは重要である。眼科医が「失明」を宣告・告知するだけでなく、就労の可能性があることを説明し、希望と目標を与え、次に繋げることが重要である。そのことは、「医療の立場からの提言」で明らかにされている。しかし、ロービジョンケアが診療報酬に位置づけられない限り、眼科医療の現場に広がらないのも事実である。実際の相談において、就労に不安や疑問を抱く当事者に対して、私たちとしてはロービジョンケアの情報提供はできるが、現にその人がかかっている医療施設ではそれが行われていないということがジレンマになっている。そこで、そのようなジレンマがあるならば、それに甘んじることなく、相談の中にロービジョンケアのできる眼科医との協力体制を構築してはどうだろうか。これは、支援を求めている当事者のみならず、事業主あるいは産業医などに対する支援も可能である。視覚障害の正しい理解を促すとともに、ロービジョンケアの発展に寄与することにもなるだろう。

③ 当事者団体との連携の必要性

「社会的リハビリテーションの立場からの提言」(就労を支援するための関連領域との連携)では、当事者主体で、コーディネート機能を有する就労支援に対する相談窓口となる新たな拠点が必要という指摘がされている。NPO 法人タートルはまさにそのような当事者を含む支援団体として、同じ経験をした中途視覚障害当事者が、当事者それぞれの専門性を生かしながら、「専門職」による独自の相談・支援活動を展開している。今後は、このような当事者団体と、職業リハビリテーションや人権擁護に関わる専門機関等との連携も視野に入れて、関係者の連携を図っていく必要がある。

実際、ハローワークを訪れる視覚障害者の多様な実像と様々なニーズを見る時、そのようなところと連携することができれば、本当にその人の状況やニーズに適した支援ができるのではないだろうか。ハローワークの支援が効果を上げるかどうかは、その当事者の障害受容やモチベーションに左右される。ハローワークに相談に行ったものの、当事者本人が自分の今置かれている現状を整理できずにいる場合などは、相談の効果が上がらないどころか、マイナスになることもある。そのような場合には、まさにそこの部分を当事者主体の支援団体がフォローすることが必要である。まずはハローワークがしっかり繋ぎ止めながら、その一方で、当事者の支援団体と連携することで、当事者本人の内在する力を高めていく。まさにそこは車の両輪のように支援をしていくことが必要である。

④ 在職障害者の雇用継続相談の公的支援対策の必要性

雇用継続のためには、離職に至る前に的確な相談支援を行うことが肝要である。当事者主体で、コーディネート機能を有する視覚障害者の就労支援の拠点となる団体は非常に少ない。それというのも、病気の治療、障害の受容、就業規則(休暇・休職・解雇)、職場の人間関係など、障害に起因する様々な問題に対処しなければならないからである。相談は全国から寄せられ、ワラをも掴む気持ちで繋がってくるケースが多い。ところで、自立支援法の相談支援事業は、その対象を障害者手帳所持者で、再就職又は新規就職を希望する者とされ、このような、深刻で複雑な内容を含む中途視覚障害者からの相談は、自立支援法の相談支援事業とはならない。中途視覚障害者の雇用継続支援の重要性に鑑み、このような在職障害者の相談支援活動に対しても、何らかの公的な支援対策が望まれる。

(2)能力開発と人材養成を実効あるものとするために

「職業リハビリテーションの立場からの提言」(グループウェアや事業所独自のシステムへのアクセスについて)や「医療の立場からの提言」(就労に必要なスキルアップと就労定着のためのジョブコーチの拡充)でも述べられているように、社内のグループウェアやイントラネットなど実際に働く現場のパソコン環境の諸問題に対応できる訓練・支援体制が求められている。そのためにも、できるだけ地元での訓練ができるように、訓練・指導体制を整備することが必要である。特に、雇用継続・離職予防のためには、在職した状態で必要な訓練を受けながら、キャリアアップやスキルアップを図っていけるようにすることが必要である。そこで、その実効性を上げるために次のことを提案する。

① 在職障害者に対する職業訓練の必要性

最近の国の動向のところで述べたように、2008 年度から視覚障害者に対する専門性を備えた指導員講習が開始された。2009 年度からは障害の態様に応じた多様な委託訓練の中に在職障害者コースが創設され、その中に職場に出向いての訓練メニューも組み込まれることとなっている。この在職者訓練は委託訓練全体から見ると、数的には極めてマイノリティーであり、各都道府県レベルで見ると、ともするとニーズがありながらも予算措置が講じられず、希望者が出た時に実行できないという懸念がある。在職者の場合は緊急性を要する場合もある。希望者があれば、本人や職場の事情にも配慮し、できるだけ速やかに訓練が受けられるよう、柔軟な対応が望まれる。また、視覚障害者の場合、マンツーマンによる訓練が基本となることから、国の基準単価では訓練施設が赤字運営になりかねないという懸念もある。そのようなことのないような一定の配慮はされているようではあるが、現実は国が示した一般の基準単価で頑張らされているというのが実態である。各都道府県におかれては、是非訓練施設の実状に耳を傾けていただき、実行に際しては、訓練施設の実状に配慮した運営が望まれる。

② 公務員に対する職業訓練の必要性

前記の委託訓練は、民間企業に雇用されている障害者を対象としており、公務員は対象外である。実際には公務員労働者である障害者からのニーズも少なくないと思われる。そこで、公務員が受けられるように 1 つの方策を提案する。つまり、当該委託料相当金額を当該労働者が所属する公務職場において、研修あるいは講習に要する費用として負担する。この場合に、最近の国の動向で紹介した人事院通知「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて」が合理的な根拠として活用できる。無論、公務員の場合、民間に率先垂範して範を示すことが言われている。

③ 視覚障害大学生の就職準備訓練の必要性

中途視覚障害者の問題からやや外れるが、私たちは視覚障害を有する大学生から相談を受けることもある。その中で、彼らの切実な問題として、就職準備訓練の必要性が浮かび上がってくる。健常の学生ならば、インターンシップを始め、精力的に就職活動ができるのに、彼らには学業はトップクラスで卒業できたとしても、それができないという問題がある。そこで、彼らの切実な希望に応えて、夏休み期間などを活用して、ボランティア的に訓練を実施している訓練施設もあり、相当の効果を上げていることも確認できる。最近では、特別支援学校と連携したより早い段階での在学中の職業訓練ができるよう訓練機会も拡充されている。そこで、大学等教育機関と連携して、民間企業等で使用されているビジネスソフトの活用など、実際に仕事に必要なスキルや知識を在学中に習得できるようにする必要があるのではないだろうか。

④ 訓練技術体制の整備と人材養成の必要性

視覚障害者の就労支援に関しては、専門の支援機関や専門の指導者・支援者が非常に少ない。特に、事業所のコンピュータシステムに関する幅広い知識や視覚障害者用ソフトウェアや支援機器に関する最新知識を有する人材が必要である。職業能力開発校における職業訓練指導員については、視覚障害に対応するための研修がようやく開始され、今まさに緒に就いたというところであり、今後の更なる充実・発展に期待したい。また、現場を担当する支援者として、まずジョブコーチがあるが、実際には視覚障害者のニーズに対応できるジョブコーチの養成はほとんど行われていない。「職業リハビリテーションの立場からの提言」でも指摘されているように、一部の訓練施設において、指導員が職場に出向ける範囲でその任を果たしているのが現状である。従って、視覚障害者に対応できるジョブコーチの養成が急務ではある。しかし、視覚障害者専門のジョブコーチが全ての地域障害者職業センターに配置されることは理想だが、すぐには実現は難しい。そこで、現実的な方向として、支援団体等が自らジョブコーチ養成研修を受け、自らの団体等に配置し、地域障害者職業センターとの協力体制を構築していくことを提案する。この場合、そのことによって支援団体の運営が赤字にならないように、ジョブコーチを配置した場合の助成措置を強化することなどが必要である。併せて、支援団体は「雇用管理サポート事業」の外部専門家協力者としてその人材を登録し、障害者職業カウンセラーや障害者雇用アドバイザーと連携して雇用管理上の援助を行うこともできるので、そのような方向性を積極的に追求すべきである。

⑤ 歩行訓練士の重要性

直接職業能力開発には関係しないが、各分野からの共通の指摘として、職場復帰、就労継続の重要な要素として、移動能力がある。確かに、職場で一番心配するのは通勤災害である。安全な通勤経路の確保、職場内の環境認知のためには、歩行訓練士の役割が重要である。実際、歩行訓練を希望する中途視覚障害者は多く、メンテナンスが必要な場合もあり、希望しても待たされることが多い。歩行訓練士が活躍している状況を見ると、地域間格差が大きく、人数的にも決して十分とはいえない。視覚障害者の自立の基礎となる歩行・移動能力を確保するためにも、歩行訓練士の十分な人数を確保するとともに、しかるべき場所に配置される必要がある。また、その専門性と重要性を正当に評価し、身分の確立を図っていくことが必要であり、そのためには、国家資格とすべきではないだろうか。

(3)職場における合理的配慮

障害者の雇用の促進等に関する法律では、「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」(第 5 条)と定めている。しかし、中途視覚障害者の多くはなかなかこの協力が得られず、一人で問題を解決せざるを得ない状況にある。一方事業主も、どのように対処していいか分からないのが正直なところだろう。ところで、職場における理解、協力、配慮についてはいろいろ考えられるが、厚生労働省は国連権利条約の批准に向けて、労働・雇用分野における「合理的配慮」と「差別禁止」について、障害者関係団体からのヒアリングを行い、中間報告をとりまとめる段階にある。視覚障害者にとってどのような配慮が合理的配慮であり、どのようなことが差別に当たるのかについては、視覚障害者団体から具体的な意見が述べられているので、ここでは割愛する。ただ、私たちの相談活動でよく直面する問題として、以下の 2 点について考えてみる。

① 就労支援機器と情報のアクセシブルな職場環境の必要性

今やパソコン利用は「事務職に限らず三療」(あんま、はり、きゅう)においてさえ不可欠となっている。これまで視覚障害を補うツールとして様々な支援機器が開発されてきたが、最も代表的なものは画面を音声で読み上げるスクリーンリーダである。そして、そのための特別な環境とそれを操作する技能の獲得が不可欠である。また、それらに要する経費はそんなに高額なものではないが、各種助成金制度を活用するのが有益である。技能の習得に関しては、職場の環境に適合させる必要があるので、施設内訓練だけでなく職場での実地訓練も併せて行う必要がある。また、職場のシステム管理者や同僚から適宜助言やサポートなど人的支援が得られ、適宜外部の就労支援機関の支援が得られるようにしておくことが必要である。また、仕事に使う機器・ソフトなどで、視覚障害者に使えないものが多い。それらの開発について、ユニバーサル・デザインを法律等で義務づける必要があると考える。また、就労に必要な情報については、視覚障害者も使えるようなアクセシブルな環境にしていく必要がある。

② リハビリテーション訓練を支える休暇と研修制度の必要性

中途視覚障害者のリハビリテーションは、片マヒ等のリハビリテーションとは違い、失った視覚機能が回復することはほとんどない。視覚障害のための療養に関しては、治る見込みのない、視力が戻らない眼疾患では、病気休暇や休職制度の適用を認められず、社会復帰のための訓練(視覚障害リハビリテーション)が受けられないケースがあるため、「リハビリテーション休暇」1)2) を制度化すべきと考える。また、歩行訓練、職業訓練等必要な技能習得については、現任研修制度のような形で保障される必要がある。さらに、視覚障害に起因する解雇を規制すべきと考える。そのための関係法規や就業規則などの見直しが望まれる。ちなみに、リハビリテーション休暇及び研修制度に関しては、2007 年1月 29 日付で人事院が各府省庁(都道府県等含む)人事課長宛に発した「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて(通知)」が参考になる。この人事院通知は国家公務員に関するものではあるが、地方公務員は無論、民間企業においても参考になるので、眼科医を始め関係者に広く周知され、積極的に活用されることが望まれる。

なお、公務員の場合、障害を有する職員に対する適正な雇用管理について、民間に率先垂範して行うべきとはいうものの、民間企業のように各種助成金を使うことができない。公務員も民間企業と同じような各種支援が受けられるような制度に改善していく必要がある。

4)今後への課題

「医療→福祉→労働」という従来型の段階的なリハビリテーションの流れからは、ともすると、労働に繋がった時には、休職期間が満了となり、復職の時機を逸し、離職に追い込まれることにもなりかねない。そこで、「医療→労働=当事者を含む支援団体→福祉(労働で繋ぎ止めながら必要に応じて)」という流れにしていくことが実際に即した対応ではないだろうか。ハローワークの役割は事業主との間に立ちながら、本人の意思を確認し、在職のまま繋ぎ止めることである。無論、当事者を含む支援団体との密接な連携を図りながら行うことが肝要である。ハローワークはその専門性と指導力と抱負なネットワークにより、事業主の不安感や負担感を解消することができる。当事者団体は、同じ体験をしてきた者として、本人の障害の受容を促し、そのモチベーションを高め、目的意識を明確化し、意欲を喚起できる。両者のそのような連携を車の両輪としながら、障害者職業センターなどとも連携を密にして、必要に応じてロービジョン訓練や生活訓練、さらには職業訓練などを受けさせながら、雇用継続という目的を達成するように導く。このような流れが、中途視覚障害者の多様なニーズに的確に応えられる支援の在り方ではないだろうか。

引き続く課題として、以下の 3 点を挙げておきたい。

その 1 は、「視覚障害者雇用継続支援セミナー」については、参加者の感想や要望に応えて、第 2 回を開催する。

その 2 は、「ロービジョンケアと連携した相談活動の必要性」に応えて、当事者を含む支援団体の相談の中にロービジョンケアのできる眼科医との協力体制を構築する取り組みを試行的に開始する。具体的には、(イ)試行的に実践研究を行う中で、就労継続という視点から実際に求められるロービジョンケアのニーズを明らかにし、その成果や効果を検証する。(ロ)日本ロービジョン学会の協力を得て、眼科医療現場で就労支援の対象となり得る患者のプロファイルを調査し、関係支援機関や支援団体と、どのような連携が図られたかを把握・分析し、より効果的な連携の在り方を検証する。

その 3 は、就労支援機器や就労支援ソフトウェアの活用については、基礎的な参考情報を得ることができたものの、それらが視覚障害者にとってどのような問題や課題があるかの具体的な検証までは行うことができなかった。その点は今後の課題である。

おわりに私たちを取り巻く環境が今後いかに変化しようとも、中途視覚障害となっても退職することなく働き続けられるようにすることが肝要である。そのためにも、今後、障害者自立支援法が大きな役割を果たすことに期待したい。何れにしても、元気に働き続けている雇用継続の実例を知ることは意義あることである。また、たとえ失明したとしても、職場の温かい理解と協力と励ましの下で見事に職場復帰を果たした仲間の姿がそこにあるとすれば、それは同僚をも励まし、社員の就労意欲を高め、会社に対する信頼を高めるに違いない。そのようにして、中途視覚障害者の雇用継続の事例が広がっていくならば、視覚障害者の職域の裾野を広げることにもなり、新規雇用の拡大にも繋がっていく。それはまた、社会の中で視覚障害に対する理解を広げ、ノーマライゼーションの実現にも寄与するものと考える。

<参考文献>

1) 工藤正一:中途視覚障害者の継続雇用実現のために-20 事例からみた問題点と課題-,視覚障害リハビリテーション協会紀要 2.9-15,1995.

2) 指田忠司:第4章 視覚障害者の雇用拡大のための課題,視覚障害者の雇用拡大のための支援施策に関する研究(調査研究報告書No.91),障害者職業総合センター,2009.

3) タートルの会設立 10 周年記念誌編集委員会:Ⅵ〔提言〕中途視覚障害者の雇用継続のために,設立 10 周年記念誌・100 人アンケート 視覚障害者の就労の手引き書=レインボー,2006.

4) 厚生労働省通知「視覚障害者に対する的確な雇用支援の実施について」の本文及び関係

資料:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/index.html