はじめに、 第1章 研究目的

はじめに

我が国の障害者関連施策の重点は、障害者を弱者とみなして国による保護の対象とする立場か ら、各種就労支援施策の充実を通じた障害者の経済的自立、すなわち、一般企業等への就労の拡 大を目指す方向へと大きく変化をしてきました。

例えば、2006年4 月に改正・施行された「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用 促進法)」では、これまで身体障害者や知的障害者に比べて雇用支援に遅れが目立っていた精神 障害者が法定雇用率の算定対象となり、障害者分野における労働施策と福祉施策の連携強化につ いても強調されています。また、同時期に施行された「障害者自立支援法」は、就労支援施設等 に対して施設利用者の積極的な就労支援を行うように制度設計がなされています。さらに、今般 の障害者雇用促進法の改正では、中小企業に雇用納付金制度の対象が拡大することが定められま した。

しかし、こうした障害者の一般企業への就労を支援する動きが活発化している一方で、現状は、 就労が円滑に進んでいるとは言い難い状況にあります。

就労の進捗においては、障害者本人や就労支援を行う福祉施設等の職員の就労に対する考え方 が大きく影響をしていると考えられますが、振り返ってみると、障害者の方々が就労に対してど のような考えをお持ちなのか、あるいは、そうした就労に対する考え方に、施設職員の方々はど のような影響力を持っているのかといった点について、障害別に関わらず共通の尺度で実態を把 握する試みはあまり進んでいませんでした。

そこで、私たち有識者研究会メンバーと株式会社浜銀総合研究所は、厚生労働省「平成20 年 度障害者保健福祉推進事業」により、就労支援施設等を利用する障害者の就労意向や施設職員の (施設利用者の)就労に対する考え方を把握することを目的とした調査を全国的に行いました (「授産施設・就労継続支援B 型事業所・就労移行支援事業所の利用者および職員の就労に関す る意識調査」)。

調査にあたっては、設問も多岐にわたり、1施設あたりの調査対象者も多く、サンプルとして 選定をさせていただいた施設の方々には負担をお掛けする内容となりましたが、20,000 人を超 える方々からご回答をいただくことができました。 本報告書に記載した、集計・分析結果や政策提言等が今後の障害者施策を推進し、多くの障害 者の方々の一般企業等への就労を実現していくための参考となれば幸いです。

なお、最後になりましたが、調査票にご回答をいただいた皆様方、ならびに調査の企画・実施 にご協力をいただいた社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会、全国社会就労支援センタ ー協議会、財団法人日本知的障害者福祉協会の皆様方に、厚く御礼を申し上げます。

2009 年3 月

埼玉県立大学 保健医療福祉学部 教授

有識者研究会座長

朝日雅也

調査実施体制

本研究事業では、学識経験者や福祉関係者を中心とした有識者研究会を組成し、調査のポイン トとなる事項(調査票の作成や仮説の構築など)について、当研究会で議論を行いながら、調査 を進める体制をとった。

なお、研究委員については、社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会、全国社会就労支 援センター協議会、財団法人日本知的障害者福祉協会の3 団体から適任と考えられる候補者をご 紹介いただいた上で、研究会のメンバー構成全体のバランス等を考慮して弊社にて最終的に選定 を行った。

また、厚生労働省担当部局への中間報告等については、事業の進展とともに、適宜実施した。

1.有識者研究会の構成

有識者研究会および事務局の構成は下記の通りである。

(1)研究委員

| 氏名(敬称略) | 所属 |

| 朝日 雅也(○) | 埼玉県立大学保健医療福祉学部 教授 |

| 上原 久 | 社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷厚生園 センター長 |

| 叶 義文 | 全国社会就労センター協議会(調査・研究・研修委員会 委員長) 社会福祉法人キリスト者奉仕会 社会就労センター 大牟田恵愛園・たんぽぽ 施設長 |

| 後藤 隆 | 日本社会事業大学社会福祉学部 教授 |

| 箕輪 優子 | 横河電機株式会社 社会貢献室 |

※氏名の後の○印は、研究会の座長であることを示す。

(2)事務局

| 氏名 | 所属 |

| 三枝 康雄 | 株式会社浜銀総合研究所 地域戦略研究部 部長 |

| 東海林 崇 | 株式会社浜銀総合研究所 経営コンサルティング部 副主任コンサルタント |

| 加藤 善崇 | 株式会社浜銀総合研究所 調査部 研究員 |

| 田中 知宏 | 株式会社浜銀総合研究所 地域戦略研究部 研究員 |

2.研究会の実施

研究会の開催日程は、下記の通りである。

| 日 時 | 主 要 議 題 | |

| 第1回 | 2008年9月2日 | 【議題】 ・研究事業の概略説明 ・調査実施方法の説明 ・調査票案の検討 ・プレ調査実施方法および調査協力先の選定 ・その他・事務連絡 |

| 2008 年10 月6 日~11月4 日:プレ調査の実施(18施設) | ||

| 第2回 | 2008年11月26日 | 【議題】 ・プレ調査結果の報告 ・調査票修正のポイント説明 ・母集団の特定とサンプリング方法の説明 ・本調査実施方法の説明 ・今後のスケジュール ・その他・事務連絡 |

| 2008 年12 月13 日~2009年1 月13 日:本調査の実施(2,000施設) | ||

| 第3回 | 2009年3月24日 | 【議題】 ・本調査結果の報告 ・追加的に分析すべき項目に関する議論 ・最終報告書の内容確認 ・その他・事務連絡 |

3.厚生労働省担当部局との各種協議

厚生労働省担当部局との間で実施した各種協議、連絡調整の回数は、下記の通りである。

| 内容 | 回数 |

| 厚生労働省担当部局との各種協議・連絡調整 | 6回 |

第1章 研究目的

本章では、障害者の雇用情勢を俯瞰した上で、本研究の目的を整理する。

第1節 障害者雇用を取り巻く情勢

第1項 現状の障害者雇用

厚生労働省の「職業安定業務統計」によると、障害者の就職件数は1999 年度以降、増加傾向 にある。障害者の新規求職申込件数の推移について、障害別にみると、身体障害者の求職申込件 数は2004 年度以降やや落ちこんでいるものの、知的障害者の求職申込件数は緩やかな増加基調 が続くとともに、精神障害者については近年増加している。これは「障害者の雇用の促進等に関 する法律」(以下、障害者雇用促進法)の改正(2006 年4 月1日施行)により、法定雇用率の算 定対象に精神障害者が含まれるようになり、精神障害者の就労が増大した結果と推測される。

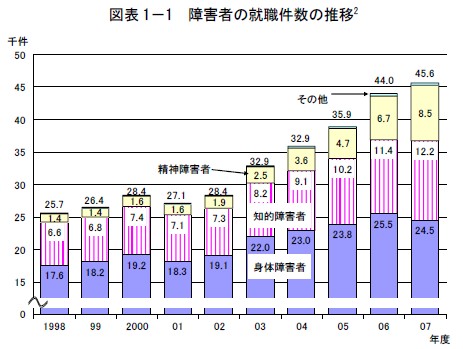

こうした障害者の求職件数の推移は就職件数にも反映されている。2007 年度の障害者の就職 件数は45,565 件と2002 年度以降、増加基調にある(図表1-1)。内訳をみると、2007 年度の身 体障害者の就職件数はわずかながら落ち込んだものの、知的障害者の就職件数は堅調に増加して おり、2007年度は12,186 件と2001 年度(7,069 件)に比べると約5 千件増加した。また、精神 障害者数の就職件数は2003年度から徐々に増加しており、特に直近の2 年間については、前述 の法律改正の影響もあり、2006 年度が6,739 件(前年度比+2,074件)、2007 年度が8,479 件(同 +1,740 件)と増加した。

直近3 年間の就職件数について業種別にみると1、製造業がほぼ横ばいで推移しているなか、 サービス業が増加するとともに、卸売・小売業や医療・福祉についても拡大傾向にある。また、 業種別の構成比をみると、これまでの障害者の主な就職の受け皿であった製造業やサービス業の ウエイトが低くなる一方で、卸売・小売業や医療・福祉が横ばいで推移しているほか、その他の 業種(金融・保険業など)のウエイトが高まってきている。このことから、障害者に対する就労 可能な業種の選択の幅が徐々に広がっていることが推測される。

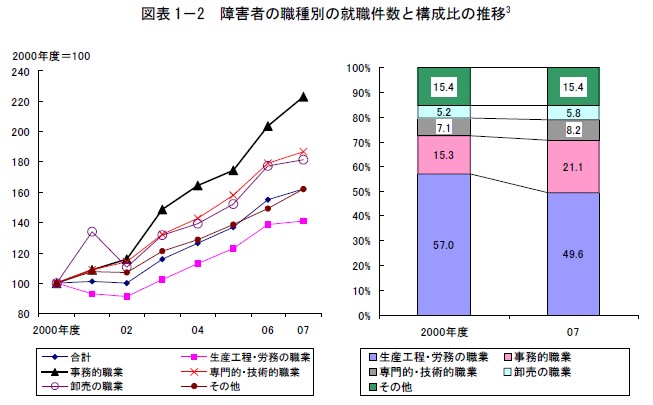

また、業種のみならず、職種においても就労の選択幅が広がっていることがうかがえる。2000 年度を100として、職種別の動きをみると、生産工程・労務の職業や事務的職業、専門的・技術 的職業など多数の職種で就職件数が増加基調にある(図表1-2)。その中でも、専門的・技術的 職業や事務的職業に対する就職件数は著しく増加しており、全体に占めるウエイトも徐々に高ま っている。一方、2000年度には全体の就職件数のうち、57.0%を占めていた生産工程・労務の 職業は2007 年度には49.6%までウエイトを落としている。

1 2004年度以前については産業区分が異なり、データの遡及が出来ないため、ここでは2005年度以降のみ のデータを利用した。

図表1-1 障害者の就職件数の推移2

図表1-2 障害者の職種別の就職件数と構成比の推移3

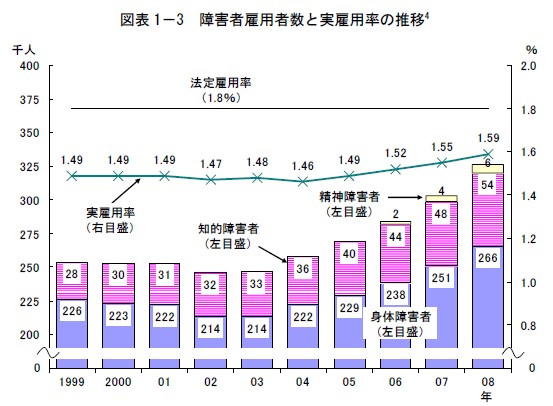

このように、障害者の求職件数や就職件数は増加しているものの、現状の障害者雇用について は未だ発展途上段階にあると考えられる。たとえば、障害者の雇用者数についてみると、2008 年6 月1 日現在の障害者の雇用者数は32.6 万人と2002 年以降、増加傾向にある(図表1-3)。 しかしながら、実雇用率は1.59%と法定雇用率(1.8%)には未だ到達していないのが現状であ る。

2 厚生労働省「職業安定業務統計」

3厚生労働省「職業安定業務統計」

実雇用率(2008年6 月1日時点)について業種別にみると、医療・福祉は1.94%と法定雇用 率を超えているものの、多くの業種は未だに法定雇用率以下となっている。特に情報通信業 (1.27%)や教育、学習支援業(1.33%)、卸売・小売業(1.37%)については法定雇用率を下 回っている。また、法定雇用率の達成した企業の割合をみても産業計で44.9%と全体の半分に も満たない状況である。とりわけ、情報通信業(21.6%)や金融・保険・不動産業(31.2%)、 卸売・小売業(33.1%)については各産業全体の3 分の1以下となっている。

図表1-3 障害者雇用者数と実雇用率の推移4

4 厚生労働省「障害者雇用状況報告」

障害者の雇用者の定義は以下の通りである。

(注1)雇用義務のある企業(56人以上規模の企業)についての集計。

(注2)障害者の雇用者数は2005年度までと2006 年度以降で定義が異なる。 ①1999~2005年度:身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)+知的障害者(重度知的障害者はダ ブルカウント)+重度身体障害者である短時間労働者+重度知的障害者である短時間 労働者の合計。

②2006年度以降 :身体障害者(重度身体障害者はダブルカウント)+知的障害者(重度知的障害者はダ ブルカウント)+重度身体障害者である短時間労働者+重度知的障害者である短時間 労働者+精神障害者である短時間労働者+精神障害者である短時間労働者(0.5 人で カウント)

第2項 障害者就労支援における政策の変遷

障害者就労を促進するための政策は段階的に行われてきている。とりわけ、障害者雇用促進法 については、障害者の就労機会を大幅に拡大させた施策であり、障害者の雇用や就労に対する意 識を高めた1つの要因と考えられる。ここでは、障害者の雇用に対しての施策の変遷についてみ ていく。

戦後、わが国の障害者雇用に対する代表的な施策としては、「身体障害者雇用促進法」があげ られる。この法律は、身体障害者が適切な職場への雇用されることを促進することにより、職業 の安定を図ることを目的に1960 年に制定された。具体的な内容としては、事業主に対しても、 法定雇用率に基づき身体障害者の雇用する努力を行うことを義務としている。また、公共職業安 定所も求人(障害者)に対して、当該身体障害者の職業能力に対する資料の提供など必要な指導 や情報提供を行うことも制定された。

その後、身体障害者の雇用状況は改善に向かったが、なお就労希望者で就職が見つからない身 体障害者が多くいる状況にあった。そこで、身体障害者の更なる雇用推進を図ることを目的に「身 体障害者雇用促進法」の改正が1976 年に行われた。この改正により、事業主に対して、身体障 害者の雇用に対して努力義務から法的に義務化されたとともに、身体障害者の障害者雇用納付金 制度を創設し、身体障害者を雇用する事業主に対する助成、援助を行うこととした。

「身体障害者雇用促進法」の改正後は、国際連合において次々と障害者施策に対する宣言や決 議がなされた。1981年の「国際障害者年」では障害者の「完全参加と平等」をテーマに、障害 者の社会生活への十分な参加、身体的や精神的に社会適応できるための援助、などの目的を実現 が叫ばれた。翌1982 年に「障害者に関する世界行動計画」を採択するとともに、「国連・障害者 の十年(1983年~1992年)」は各国においての障害者対策に積極的な推進を提唱した。こうした 国際的な流れはわが国の障害者施策にも大きな影響を与えた。とりわけ、身体障害者のみならず、 知的障害者などの全ての障害者に対する施策の重要性が叫ばれるようになった。

こうした流れに沿うように、1987年には「身体障害者雇用促進法」が改正され、名称も「障 害者の雇用の促進等に関する法律(通称:障害者雇用促進法)」に変更された。主な変更点とし ては、法律適用の対象者が拡大された点や知的障害者も雇用率制度の対象となった点などである。

また、1997年の改正では、法定雇用率の算定基礎に身体障害者のみならず、知的障害者も対 象となったことに加え、法定雇用率が民間企業で0.2%、国・地方公共団体で0.1%それぞれ引 き上げられた。

さらに、障害者の就業機会の拡大を図ることを目的に、2005年にも法改正された。主な内容 としては、①法定雇用率は据え置きであるものの雇用率制度の算定対象に精神障害者(精神障害 者保健福祉手帳所持者)も加える、②企業が在宅の就業障害者に仕事を発注する際に特例調整金 等を支給する、③在宅の就業障害者に対する支援、④障害者福祉と障害者雇用との連携(=障害 者自立支援法との関連)などである。加えて、2008年改正では障害者の就労意欲や能力に応じ た障害雇用機会の拡大を図ることを目的に、中小企業における障害者雇用の促進や短時間労働に 対応した雇用率制度の見直しが行われる予定となっている。

また、2006年に施行された障害者自立支援法についても、障害者の就労支援の強化が重要な ポイントの一つとして定義されている。具体的には、一般企業に雇用されることが困難な障害者 に対して、就労に対する知識や能力向上を図ることを目的に「就労移行支援」といった新しい就 労支援サービスが設立された。

以上から、障害者の「就労」ニーズに対応した支援が制度上は整いつつあるといえる。今後は、 このような制度を上手に活用し、ニーズに合った支援を行うことが必要であると考えられる。

第2節 研究目的

本研究では前項で示したような障害者の雇用情勢を踏まえ、次の点を明らかにすることを目的 として本研究を行った。

| 全国の授産施設5/就労継続支援B 型/就労移行支援事業6利用者の就労意向調査を行い、 利用者の就労意向実態を把握する。また、同施設従業員(職業指導員)7の意識調査を行 い、従業員が就労支援に取り組む姿勢や考え方の実態を把握する。 |

福祉施設等にとって、障害者自立支援法はこれまでの支援の方法を「施設中心」から「利用者 のニーズ中心」に転換するという意味で大きな転換であった。そのため、事業を行っていくため には利用者のニーズをより的確にとらえなければいけないため、利用者のニーズと支援内容がミ スマッチを起こしている可能性もあると考えられる。また、2012年3 月まで移行期間が定めら れていることから、授産施設として移行先の方策を模索している施設も多い。これらの問題意識 から、「働きたい」という利用者がどれくらいいるのか明らかにすることを目的として研究を行 った。

また、施設で働く職員も、「働きたい」という利用者に対し「どうやって働くための支援を行 おうか」ということに戸惑いも多いと聞く。支援の内容も模索しながら行っているところが多い とのことであり、利用者が働くことへの職員の姿勢も様々であると考えられる。したがって、職 員の「利用者が働くこと」に対する活動、姿勢についても調査を実施し、前段落で示した「利用 者の働きたい」というニーズに「職員の活動や姿勢」が与える影響について明らかにすることも 目的とした。

また、家族についても同様の調査を行った。

以上の内容を明らかにすることで、次の事柄に活用できると想定される。

① これまで明確にされてこなかった障害者の就労意向が明らかになることで、障害者就労 計画などの今後の政策展開に活用できると考えられる。

② 従業員の就労に対する考え方が明らかになることで、就労指導に関する従業員への啓発 活動や育成指導方法等への活用が期待される。

5 本研究における授産施設とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者の「入所授産施設」「通所授産施設」 「小規模通所授産施設」をさす。

6 本研究ではこれらの事業を実施している事業所を総称して「施設」と表現する。

7 本研究ではこれらの事業を実施している事業所の従業員を総称して「職員」と表現する。