第5章 障害者就労政策への考察と今後の課題

第1節 障害者就労政策への考察

本章では、ここまでの研究成果を踏まえた上で、「『障害者が働きたい』と思うニーズを満たす」 ようにするための政策について、具体的な考察を行いたい。 「『障害者が働きたい』と思うニーズ」とは本来、障害者自身がニーズを判断すべきことであ る。しかしながら、現状の福祉施設職員の中には、「この人は『働けない』」といった先入観で、 障害者にレッテルを張っている考えを持つ人もいると推測される。ただし、この考えはあくまで も福祉施設職員からの視点にすぎない。 障害者自身が「働きたい」と思っているのであれば、「働くためのチャレンジ」を支援するこ とが本来の支援の在り方ではないかと考えられる。まずは、このような前提を置いた上で、以下 の3 つの考察を行いたい。

考察1.「働くイメージ」、「利用者の就労意向」、「利用者自身の活動」の重要性

(1)分析結果の整理

前章での分析結果から、「利用者の就労意向」と「利用者自身の活動」との間に関連性が示さ

れた。また、3章で示したとおり、「仲間が働く」「支援者・家族が(働くことを)勧める」「(実

際に働いている)会社社員と話す」「障害者が働く映像を見る」といった経験も「働きたい」と

思わせる要因になり捉えることができた。

(2)有識者会議での見解

この結果について有識者会議では、「利用者が就労目的のための活動をしっかりしていれば、

利用者の働く気持ちが強くなる」との見解が示された。つまり、「会社見学」や「実習」を通し

て、働くことをイメージできなければ、働きたいとの考えには至らないということであった。

また、「仲間が働く」「支援者・家族が(働くことを)勧める」「(実際に働いている)会社社員

と話す」「障害者が働く映像を見る」といったことを経験することで、「働くイメージ」を持って

もらうことが重要だという指摘がなされた。一般的に、障害者施設の職員の中には、「当施設の

利用者は『働きたい』と思っていない」と考えている人もいる。しかし、障害者自身がこれまで

「働く」という経験をしたことがなかったために、「働くイメージ」ができていない場合が多い。

つまり、「働きたくない」から「働くための支援を行わない」ということではなく、働くための

支援を行ってみて、働くイメージを持ってもらい、その上で働きたいかどうかを確認することが

重要であるということである。

職員は利用者の働くための活動を支援する立場にあることから、職員が就労に向けた支援活動

をしっかり行うことで、利用者が就労に向けた活動を行うきっかけをつかむことができ、その結

果として、「働きたい」という気持ちを動機づけると考えられるということであった。

(3)「働くイメージ」、「利用者の就労意向」、

「利用者自身の活動」の重要性に関するまとめ

分析結果と有識者会議での意見を踏まえると、「利用者の働きたい」という気持ちと、「働きた

い」と思ってもらえるきっかけ作り(動機づけ)が重要であるということができる。言い換える

とそうした「動機づけ」活動がなされていなければ、「利用者の就労意向」は低くなる可能性が

高いということが示唆できる。つまり、「就労のためのきっかけ作り」をしっかり行っていない

のに「働きたいと思っていない」=「働くための支援を行う必要はない」と判断するのは正しく

ないということであり、「働くための活動」を行い、障害者自身が「働く」ということはどうい

うことかを理解し、イメージができるようになって初めて「働きたい」かどうかを確認できると

いうことができる。その上で、「働きたい」という気持ちに基づいた「利用者自身の活動」を行

うことが重要である。

考察2.利用者ニーズに即した事業所選択の重要性

(1)分析結果の整理

前章での分析結果から、授産施設、就労継続支援B型では、「職員の就労意向」と「職員の支

援活動」との間に関連性が示された。一方、就労移行支援では、「職員の就労意向」と「職員の

支援活動」との間にあまり関連性が示されなかった。

(2)有識者会議での見解

この結果について有識者会議では、特に授産施設と就労継続支援B 型に関して、「支援者が就

労について前向きであれば、就労に向けた活動が実際に行われている」との見解が示された。つ

まり、これらの施設では、職員の就労に対する考え方次第で、就労支援活動が行われていたり、

行われていなかったりする可能性が存在するということである。

また、3章でも述べたように、就労移行支援の利用者であっても、「求人票」を見たことがな

い、「会社見学」をしたことがないとする利用者が一定数みられた。この点に有識者会議メンバ

ーからは、本来就労に向けた具体的な活動をしているはずの就労移行支援において、就労支援を

実施している施設とそうでない施設が存在するのではないかという指摘がなされた。

(3)利用者ニーズに即した事業所選択の重要性に関するまとめ

分析結果と有識者会議での意見を踏まえると、事業者により選択された事業が法令等で定めら

れた本来の在り方と事業の実態との間に齟齬が生じているケースが存在する可能性が示唆され

る。

通常、事業選択をするためには次のようなステップを踏むと考えられる。

① 利用者のニーズを把握する(働きたいのか働きたくないのか)45

② ニーズを実現するためのプログラムを検討し、実施する。

③ プログラムを実現するために最適な事業を選択する

しかし、現状では、利用者のニーズではなく施設の都合等により事業が選択されている可能性

は否定できない。そうすると、利用者のニーズに合った活動がそもそも担保できないということ

であるから、上述のような利用者の活動と施設が選択している事業とにずれが生じていることが

想定される。

したがって、先に示した①から③のステップを踏んで、施設は事業を選択する必要があると考

えられる。そうすることで、利用者のニーズにあった支援が実施できるといえる。

45 前ページの考察では、利用者の就労ニーズを正確に把握するためには、就労に関する支援を実際に行っ てみて、働くイメージを持ってもらうことが重要であることを指摘している。

考察3.経営の重要性

(1)分析結果の整理

本調査の結果によれば、多くの施設職員が勤務先の法人に対して「経営者の人柄」「経営者の

能力・手腕」「職場の雰囲気・人間関係」「法人業績や将来性」「法人の理念」といった「経営に

関するテーマ」の満足度合いが低かった。この傾向は特に授産施設で強かった。

(2)有識者会議での意見

この結果について有識者会議では、福祉の事業を立ち上げてきた施設にとって、「経営」とい

う視点はこれまでになかった新しい視点として捉えているところが多いのだろうと指摘された。

利用者と直接向き合い、直面する課題を解決しなければならない時、「経営」はある意味二の次

になってしまっても仕方がない側面もあるといえる。一方、このたび制定された障害者自立支援

法は、施設のいわゆる「箱払い」の頃と比べて、利用者のニーズに合った事業選択を求めており、

利用者ニーズとのミスマッチは「収支」に直結する仕組になっているといえる。

このような現状を踏まえると、本調査結果にもあるような満足度合いの低さは「経営に対する

不満」そのものというよりは、職員の将来どうなるか分からないという不安や、一生懸命支援を

しているのに一向に組織改善がなされようとしないといったいらだちを表現しているとの見方

もできる。

このような職員の不安やいらだちを解消するためには、施設の経営者がきちんと今後の経営方

針を職員や利用者に提示し、その方針に基づいた活動を職員に浸透させることが重要ではないか

と考えられる。そうすることで、「経営に関するテーマ」の満足度合いの低さは解消されるので

はないかと考えられる。

(3)経営の重要性に関するまとめ

分析結果と有識者会議での見解を踏まえると、施設を経営する法人の意思決定機能の充実は

「職員の支援活動」「利用者自身の活動」のためにも重要な要素の一つであるということができ

る。

一般的に、施設を経営する法人の中で数が多い社会福祉法人の意思決定機関(理事会、評議員

会)は必要な意思決定が臨機応変にできない場合がある。また、意思決定機関と実践者の現場と

の連携がうまくできていないケースも多く見受けられる。

就労支援は、企業と就労支援を行っている法人との間で契約等を締結する場合もあれば、一定

の意思決定が必要な場合も出てくる。そんなときに意思決定機関と実践者の現場との連携がうま

くできていないと、就労支援がうまく進んでいかないことも出てくると考えられる。

したがって、就労支援を進めていくためには施設経営を行う法人の意思決定や法人の方針に基

づく活動が重要な要素を占めるといえる。言い換えると、しっかりとした「経営」ができること

が必要であるといえる。

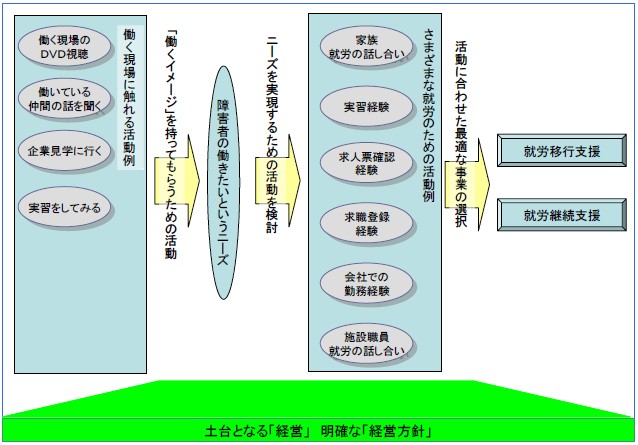

総合考察. 「働きたい」という障害者の気持ちを実現するための就労支援スキームイメージ

分析結果と有識者会議での見解をもとにここまで述べてきた1~3 の考察を整理すると図表5

になる。考察1 で述べたように、「障害者の働きたい」というニーズを正確にくみ取るためには、

まず、障害者に「働くイメージ」を持ってもらうための活動を行った上で、把握することが必要

である。

その上で、考察2で述べたように、ニーズを実現するための活動を検討することが必要である

といえる。そして、その活動を実現するために最適な事業を選択することで、「働きたい」とい

う利用者のニーズにこたえられるといえる。

このような活動を行うためには、考察3 で述べたように土台となる「経営」、明確な「経営方

針」が重要になるといえる。

図表5 「働きたい」という障害者の気持ちを実現するための就労支援スキームイメージ

ここまで述べてきたように、「利用者の就労意向」の実態を測定していく中で、「利用者の就労 意向」は「利用者自身の活動」や「職員の支援活動」と関連があることが示された。その結果か ら考察すると、「働きたい」という障害者のニーズにあわせて、「ニーズを実現するための活動」 を検討することが必要であるといえる。また、そのような活動を実現するために「活動に合わせ た最適な事業選択」を行うことが必要であるといえる。「利用者自身の活動」や「職員の支援活 動」をその気持ちに対応させた活動としてきちんと行うことが必要であるということができる。

第2節 今後の研究課題

本稿では、障害者の「働きたい」という気持ちに焦点を当てて、分析を進めてきた。その中で 明らかになったのは、「働きたい」という気持ちと強く関連する職員や本人の就労に向けた活動 の重要性であった。

ただし、本稿では、「就労意向」に焦点を当てて分析を進めてきたために、「利用者自身の活動」 「職員の支援活動」の調査内容が「求人票登録」「話し合い」など限定的なものとなってしまっ ていることは否めない。したがって、職員や利用者自身の活動に焦点を当てた、より具体的な活 動内容を整理していく必要があると考えられる。そこで、今後の課題として、下記の3 点に焦 点を当てて、調査研究を進めていく必要があると考えられる。

① 就労を実現するために必要な職員の支援活動

② 就労を実現するために必要な利用者自身の活動

③ 受け皿となる企業の仕組み

① 就労を実現するために必要な職員の支援活動

本稿では職員の活動のあり方が重要であることが示唆されたが、障害者就労支援の実施方法に

多くの種類がある中で、どのような活動の優先順位が高いのか、活動の組み合わせによりどの就

労支援事業が最適なのかという点まで分析が進んでいない。したがって、職員の支援活動につい

てより詳細な調査分析が必要であると考えている。

② 就労を実現するために必要な利用者自身の活動

利用者本人の活動のあり方についても、重要であることが示唆されたが、施設職員の分析と同

様に詳細な分析ができなかった。したがって、利用者自身の活動についてもより詳細な調査分析

が必要であると考えている。

③ 受け皿となる企業の仕組み

今年度の調査では、利用者本人、職員、家族という3 者を対象に分析を行ったが、障害者就

労を進めていく上で実際に障害者を雇う企業の視点での詳細な分析はできなかった。施設職員等

の支援者はあくまで中間的な存在であり、将来的には雇用を受け入れた企業が障害者をフォロー

することはあっても、施設職員等の支援者が永続的に支援にかかわれるわけではないので、障害

者を受け入れることになる企業の体制のあり方も重要なポイントということができる。この点に

ついても検討する必要があると考えられる。