重度身体障がい者の効果的な支援のあり方に関する調査・研究

第1章調査の背景と目的

1 はじめに~本市の置かれている状況~

札幌市内の身体障害者手帳所持者数は78,018人(平成20年4月1日現在)であり、 高齢化の影響等によりその数は年々増加している。手帳所持者のうち、45,494人(5 8.3%)が肢体に何らかの障がいのある肢体不自由者である。 また、身体障害者手帳を所持し、かつ障害者自立支援法に基づく介護給付費・訓練等給付 費に係る支給決定を受けている者の数は3,926人(手帳所持者の約5.0%)である。 そのうち1,010人が施設に入所しており、2,916人が在宅で生活している。 今回の調査研究事業は、身体障害者手帳所持者のうち、介護給付費の支給決定を受け、在 宅で生活している65歳未満の障害程度区分4以上の重度身体障がい者(以下、利用者)9 06名を対象に実施したものである。 本市の障がい福祉に関する予算は、平成15年の支援費制度開始以降、年々増加しており、 特に重度身体障がい者の地域での生活を支えるホームヘルプサービスの予算(移動支援を含 む)は、平成15年の2,035,747 千円と比べて、3,560,305 千円とおよそ1.75倍となっ ている。 現在、本市が抱えている課題としては、重度訪問介護の支給量の問題がある。本市の支給 審査基準では、一部の特例を除き、重度訪問介護の支給量は1月あたり330時間を限度と しており、障がい当事者等からは、その拡大を求められている。しかし、現行の国庫負担基 準額では、既に、本市の負担が、総費用額の1/4を大きく超える超過負担が生じているこ とや、今後も、施設に入所している障がい者の地域移行が進むことによるサービス利用の増 加を想定すると限度時間の拡大は、大きな課題である。しかし、障がい者が地域生活を実現 するために必要とするサービスを確保することは、極めて重要な課題であることから、可能 な限り利用者ニーズに対応できる公的サービス等の検討と構築が必要である。 こうした現状と認識に基づき、本市としては、本調査研究を実施するにあたり、課題の解 決を図るために、次の4つの施策を想定した。

(1)巡回型及び緊急通報型ホームヘルプサービスの活用について

利用者からのこれまでの要望等の中で多くを占めるものが夜間の体位交換や排せつ等の介 助であり、これらの介助は比較的短時間で行われ、かつ一晩に複数回発生する。また、AD Lのほとんどに介助を要する利用者からは、具体的な介助が発生しない時間帯についても、 緊急時の対応として常時、ヘルパーの見守りの必要性が要望されている。しかし、夜間に常 時ヘルパーが付き添うことは、多くの支給時間数を夜間の介助に費やすことになり、日中の ホームヘルプサービスの利用時間が不足してしまう。そこで、夜間は、介護保険の地域密着 型サービスとして既に実施されている夜間対応型訪問介護と同様に、定期的なヘルパーの巡 回訪問と緊急時の通報による訪問の二つのサービスを組み合わせて利用することで、夜間の 介助時間数を減らすことが可能となり、昼間のヘルパーサービス利用時間を実質的に拡大で きるのではと考えた。

(2)集住によるホームヘルプサービスの提供

夜間の介助者不在に対する利用者の不安感が強く、巡回型及び緊急通報型のホームヘルプ サービスではヘルパーのいない空白の時間帯をなくすことはできないことから、その改善策 として、重度身体障がい当事者からの提案・要望にもとづき、本市の山の手に設置されてい たケア付き住宅の仕組みを参考として、一つのアパート等に利用者が、集住し、その建物に ヘルパーステーション等を併設し、常時ヘルパーを配置することで、必要に応じて介助を受 けることが可能になるのではと考えた。

(3)日中活動サービスの利用促進について

利用者からは、夜間にヘルパーが常時傍にいることを望む要望も多くあることから、日中 は生活介護や就労系の事業所に通所し、そこで必要なサービスを利用することで、夜間にお けるヘルパーを確保することが可能になるのではないかと考えた。また、その際、現在、重 度身体障がい者が日中活動サービスを利用できない理由として指摘されている、送迎、介助 及び医療的ケアの実施が必要であることから、これらのサービスを提供する事業所について は、介護給付費等の報酬の上乗せを行うことで、重度身体障がい者の日中活動サービスの利 用促進が可能になるのではないかと考えた。

(4)介助料の直接支給について

利用者によっては、体位交換等について、数ミリ単位での介助が必要であり、そのため、 特定のヘルパーから継続して介助を受けることが望ましいとの意見があった。しかし、現行 の自立支援法による重度訪問介護では、指定重度訪問介護事業所を通じてしか、ヘルパーの 派遣を受けることができないため、事業所の都合でヘルパーが変更となるなど、利用者が、 ヘルパーを指定することも困難な状態にある。そこで、本市としては、当事者が介助者と直 接契約を結び、それに要する費用を本市が負担することでこうしたニーズを満たすことがで きないか検討した。また、事業所を通さず、直接、介助者との契約を可能とすることで、事 業所維持のための間接経費が不要となり、その分を介助費用に回すことで、介助時間数も結 果的に伸ばすことが可能になるのではないかとも考えた。

2 調査・研究の目的

本調査・研究は、上記1で述べた本市の置かれている状況を踏まえ、在宅の重度身体障が い者の障害福祉サービスの利用状況等をはじめとする生活実態を調査し、ホームヘルプサー ビスのみに限らず、効果的な障害福祉サービス及び地域資源の活用方法について検討すると ともに、施設入所者の地域移行を進めるにあたり、「長期的な視野に立った必要な支援のあ り方」を検討することを目的として実施した。 そして、その視点としては、以下の項目に着目した。

- ・在宅の重度身体障がい者の障害福祉サービスの利用実態を調査し、重度障害者等包括支 援を含めた効果的な障害福祉サービスの提供及び地域資源の活用方法について検証する。

- ・地域生活の経験年数により必要とするサービスの質の違いを検証する。

第2章調査方法

1 検討委員会の設置

本調査の実施に際しては、障害福祉サービスの利用者であり、提供者でもある障がい者、 サービスを提供している事業者・支援者、障害福祉に関する有識者、まちづくり・地域づく りの調査・分析に関する専門家及び本市の担当職員等により構成した検討委員会を設置した。 そして、この検討委員会では、「重度身体障がい者に対する効果的な支援のあり方」の検 討と課題を抽出するためのアンケート調査の項目等の検討及び調査結果等に関する分析を行 った。

(1)委員名簿 (敬称略:順不同)

| 氏名 | 所属 |

| 西村正樹 | DPI 北海道ブロック会議議長( 委員長) |

| 岡本雅樹 | 特定非営利活動法人自立生活センターさっぽろ事務局長 |

| 小貫晃一 | 社会福祉法人アンビシャス副施設長 |

| 小谷晴子 | NPO 法人札幌アシストセンターマザー理事長 |

| 澤口京子 | 社会福祉法人アンビシャス理事長 |

| 田中耕一郎 | 北星学園大学社会福祉学部教授 |

| 竹田保 | NPO 法人ホップ障害者地域生活支援センター代表理事 |

| 松坂優 | NPO 法人わーかーびぃー理事長 |

(2)検討委員会の開催と内容について

●第1回検討委員会

日時:平成20年10月29日(水)18:30~20:45

会場:札幌市社会福祉総合センター3F 第3会議室

内容:本事業に関する概要とスケジュール等及びアンケート調査(利用者対象)項目 等の確認

●第2回検討委員会

日時:平成20年12月18日(木)18:30~20:45

会場:札幌市社会福祉総合センター3F 第3会議室

内容:アンケート調査(利用者対象)の結果報告

●第3回検討委員会

日時:平成21年1月29日(木)18:30~20:45

会場:札幌市身体障害者福祉センター3F 音楽室

内容:アンケート調査(利用者対象)結果に関する分析とアンケート調査(事業者対 象)調査項目の検討

●第4回検討委員会

日時:平成21年2月10日(木)18:30~20:45

会場:札幌市身体障害者福祉センター2F 第1会議室

内容:アンケート調査(利用者対象)結果に関する分析

●第5回検討委員会

日時:平成21年3月5日(木)18:30~20:45

会場:札幌市身体障害者福祉センター3F 第3会議室

内容:アンケート調査(利用者対象)結果に関する分析

●第6回検討委員会

日時:平成21年3月16日(月)18:30~20:45

会場:札幌市社会福祉総合センター3F 第3会議室

内容:報告書の内容の検討と確認について

●第7回検討委員会

日時:平成21年3月30日(月)18:30~20:45

会場:札幌市社会福祉総合センター3F 第3会議室

内容:報告書の内容の検討と確認について

2 アンケートの実施

本調査の実施に際しては、重度身体障がい者の生活実態と課題を把握するために、市内に 居住する介護給付費の支給決定を受けている65歳未満の障害程度区分4以上の在宅の重度 身体障がい者906人と市内の居宅介護事業所307カ所及び日中活動サービス事業所10 6カ所に対してアンケート調査を実施した。

(1)利用者に対するアンケート調査

調査対象:市内に居住する介護給付費の支給決定を受けている65歳未満の障害程

度区分4以上の在宅の重度身体障がい者906人

調査方法:郵送による配布・回収

調査期間:平成20年11月7日~20日

調査項目:生活、障害福祉サービスの利用及び就労状況等

調査用紙:資料1「札幌市重度身体障がい者の生活実態調査」のとおり

有効回答:427人(回答率47.1%)

(2)事業所に対するアンケート調査

調査対象:居宅介護事業所307事業所

日中活動サービス事業所(身体障がい者を主たる対象とするか主たる対

象者を特定していない事業所で地域活動支援センター及び小規模作業所

を含む。) 106 事業所

調査方法:郵送による配布・回収

調査期間:平成21年2月13日~20日

調査項目:運営状況(従業員数、時給、勤続年数等、提供時間等)及び支援内容(支 援項目、重度身体障がい者への対応、医療処置が必要な利用者への対応等)

調査用紙:資料2「居宅介護事業所調査」及び資料3「日中活動系事業所調査」のとおり

有効回答:居宅介護事業所182事業所(回答率59.3%)

日中活動サービス事業所65事業所(回答率61.9%)

3 訪問調査の実施

訪問調査は、利用者を対象としたアンケート調査の回答者のうち、訪問調査への協力が 確認できた97人の中から、支給量に満足している者としていない者で単身及びそれ以外 から抽出し、実施した。

調査対象:利用者アンケートにおいて、訪問調査への協力が確認できた97人の中から、 支給量に満足している者としていない者で単身及びそれ以外の者に分類し、17人を任意抽出

調査方法:本市職員の自宅訪問による面接調査及び介助実態の観察

調査期間:平成21年1月14日~3月28日

第3章利用者アンケートの調査結果について

本調査の具体的な内容としては、「施設から地域への移行」、「地域生活のニーズ」、「有料 またはボランティアによるサービス利用」、「障害福祉サービス(居宅)」、「日中活動等(通 所・就労)」等に関する36の設問を調査項目とした。(資料1「札幌市重度身体障がい者の 生活実態調査」参照)

1 基本事項

アンケートは郵送により行い、対象者906人中427人(回答率:47.1%)より回 答を得た。また、本アンケートの記入者は、本人記入が19.9%、家族の記入が72. 1%、ヘルパー等の家族以外の者の記入が8.0%となっている。なお、回答者の36. 2%が、身体と知的障がいを有している重複障がい者である。したがって、本アンケートの 回答内容の一部には、本人の意思だけではなく、家族の意見も含まれていると推測される。

2 生活全般について

(1)単身生活者と家族との同居者について

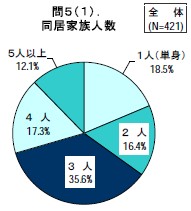

問5より回答の18.5%が単身生活を送っていることが分か るが、問10の必要とする介助の内容について、単身者と家族と の同居者で、比較した結果、単身生活者と家族と同居している者 の間には大きな差が見られなかった。このことは、単身生活を送 っている障がい者の障がいの状況が、家族と同居している者と比 して軽いわけではないことを示している。したがって、重度身体 障がい者であっても、障害福祉サービス等を利用することで、単 身での在宅生活を送ることが十分可能であるといえる。

問5(1) .同居家族人数

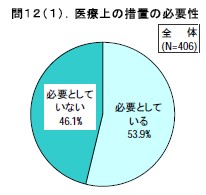

(2)重度身体障がい者と医療的ケアの関係

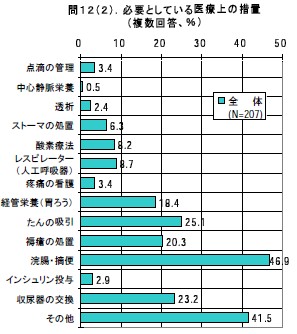

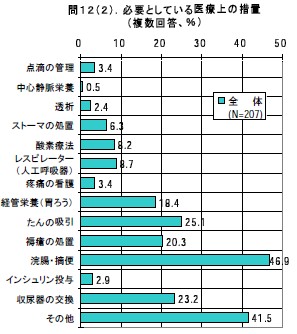

回答者のうち、日常生活を送る上で医療的 ケアを必要とする者は53.9%と半数を超 えており、重度身体障がい者の半数以上が、 日常生活で介助以外に医療的ケアを必要とし ている。具体的な内容としては、「浣腸・摘便 (46.9%)」 、「痰の吸引(25.1%)」、 「収尿器の交換(23.2%)」が上位を占め ており、特に、全回答者の1割以上が痰の吸 引を必要としている実態は、重度身体障がい 者が見守りを含んだ長時間の介護を必要とす る一因となっていると推測される。

問1 2(2) .必要としている医療上の措置

(複数回答、%)

また、医療行為とされる痰の吸引はヘルパーでも例外的に行うことが可能とされているが、日中活動 サービスを提供している事業所の介護職員には認められていないことから、重度身体障がい 者が日中活動サービスを利用する際の問題となっている。

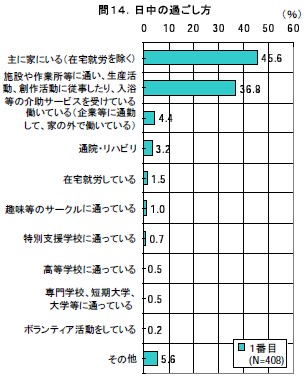

(3)日中の過ごし方について

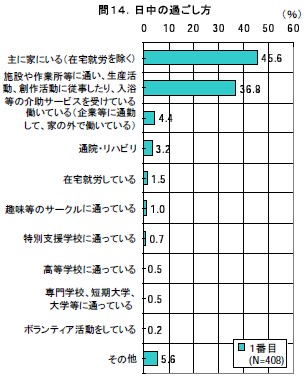

利用者の主な日中の過ごし方としては、一番多いのは、「主に家にいる( 4 5 .6%)」 という回答であり、次に「施設や作業所へ通所している(36.8%)」である。

問14.日中の過ごし方(%)

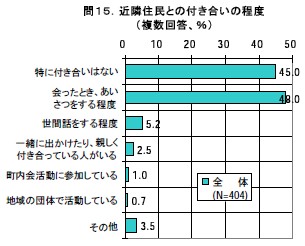

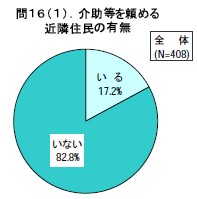

(4)地域での生活について

近隣住民との付き合いの程度については、「特に付き合いはない(45.0%)」 、 「会ったとき、あいさつをする程度(48.0%)」 と、9割以上が地域と深い結びつき はないと考えられ、いざという時、介助等を頼める近隣住民の有無については、いな人が8割以上となっている。 こうした回答状況から、重度身体障がい者の地域での生活は、家族及びヘルパーを中心に成り立っていることが窺われる。

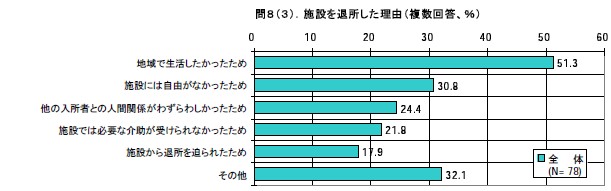

3 地域移行について

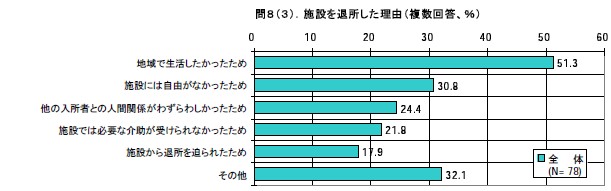

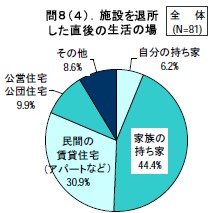

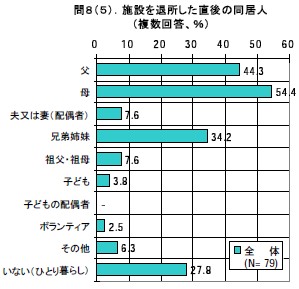

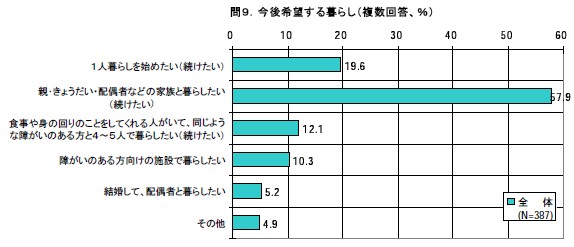

「施設から地域への移行」については、回答者のうち、入所歴のある回答者が、20. 3%であり、5人に1人が施設に入所していた経験を有している。そのうち半数が、「地域 での生活を希望(51.3%)」して施設を退所しており、続いて、施設生活では、「自由が なかった(30.8%)」、「入所者との人間関係(24.4%)」 、「必要な介助が受けられな かった(21.8%)」と施設生活に対する不満を挙げているが、「自らの意志ではなく、施 設から退所を迫られた。(17.9%)」 との回答もあった。また、施設退所直後の同居人は、 「家族(63.4%)」が多数を占めたが、「1人暮らし(27.8%)」も一定の割合で回 答があった。また、希望する今後の暮らしとしては、「家族との暮らし(57.9%)」、「1 人暮らし(19.6%)」、「グループホーム等の共同生活(12.1%)」と続き、少数では あるが、「施設(10.3%)」での暮らしを希望する回答もあった。 こうした回答内容から、施設での暮らしを望む障がい者は少数であり、施設以外の生活の 場としては、家族との暮らしを望む傾向がある。しかし、今回の調査対象が、重度身体障が い者であることを考慮した場合には、1人暮らしを希望する回答が約20%を占めたことに 着目する必要がある。

問8 (3).施設を退所した理由(複数回答、%)

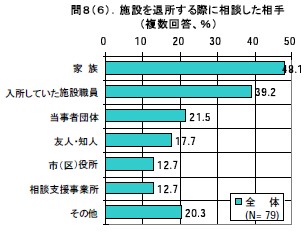

問8 (6).施設を退所する際に相談した相手(複数回答、%)

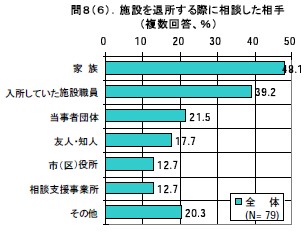

また、施設を退所する際の相談相手として は、「家族(48.1%)」、「施設職員(39. 2%)」 となっている。この調査項目におい ても家族が多数を占めている。しかし、日常 的に関わる最も身近な家族や施設職員に続き、 「障がい当事者団体(21.5%)」 が3番 目の回答数だったことは、道内の障がい当事 者団体数と施設数とを比較したとき、障がい 当事者によるピア・サポートの有効性が確認 できる。

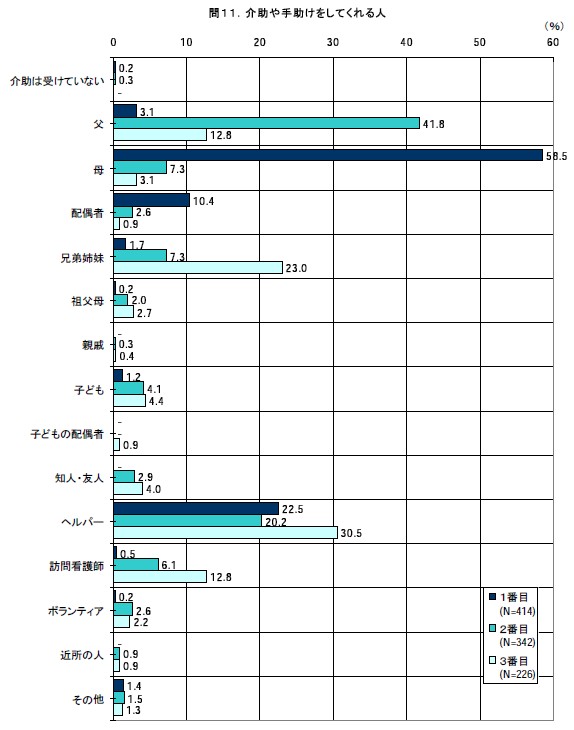

そして、施設を出て、地域で暮らすためには、個々の障がい等の状況と生活分野による相 違はあるものの、ほとんどすべての利用者が、なんらかの「介助が必要(99.8%)」と 回答している。 なお、介助の担い手としては、家族が圧倒的多数であるが、「ヘルパーを介助の1番目の 担い手(22.5%)」としている回答者の割合は、利用者の生活状況の割合に準じたもの となっている。 こうした回答から、施設から地域に移行するためには、障がい当事者団体の果たす役割は 重要である一方、家族や入所施設に対して、障がい者の地域生活及び地域移行に関する啓発 等を実施していくことも重要といえる。

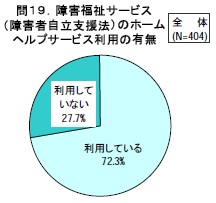

4 ホームヘルプサービスの利用について

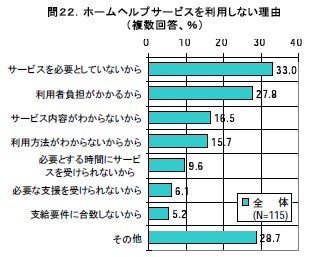

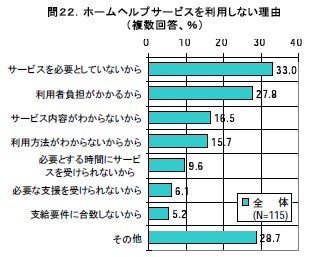

障害福祉サービスのホームヘルプサービス 利用の有無については、「利用していない」 と回答している障がい者が27.7%となっ ているが、前述のとおり、99.8%の回答 者が何らかの介助を必要としていることから、 現在、ホームヘルプサービスを利用していな い者は、家族のみから介助を受けていると思 われる。なお、利用していない理由としては、 「サービスを必要としていないから(33. 0%)」 、「利用者負担がかかるから(27.8%)」、「サービス内容がわからないから(16. 5%)」 、「利用方法がわからないから(15.7%)」となっている。

問22. ホームヘルプサービスを利用しない理由

( 複数回答、%)

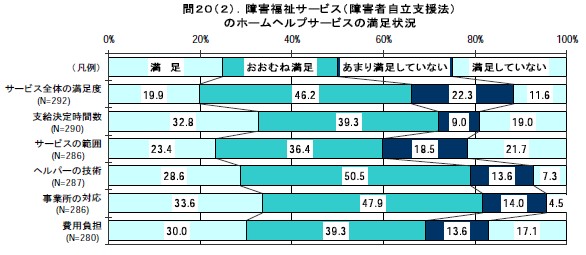

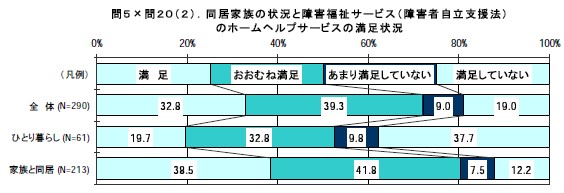

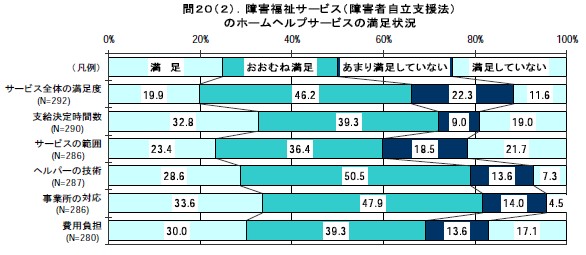

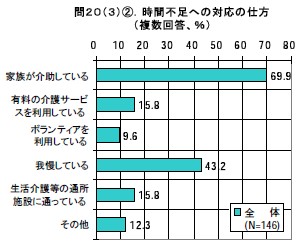

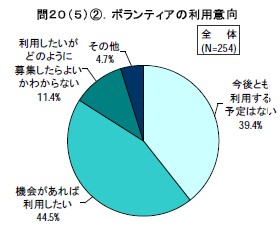

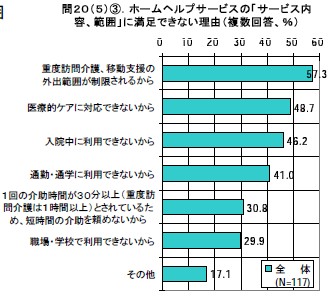

また、ホームヘルプサービスを利用していると回答した者に対し、サービスの満足度につ いて「支給決定時間数」、「サービスの範囲」、「ヘルパー技術」、「事業所の対応」、「費用負 担」、「全体の満足度」の6項目の設問を設けたところ、サービス全体の満足度は、「満足 (19.9%)・ おおむね満足(46.2%)」、「あまり満足していない(22.3%)・満 足していない(3.9%)」となっており、「満足している」との回答が「満足していない」 との回答を上回っている。一方、満足していない項目としては、「サービス範囲(21. 7%)」 、「支給決定時間(19.3%)」「費用負担(16.4%)」 が上位を占め、以下「ヘ ルパーの技術(7.1%)」、「事業所の対応(4.8%)」となっている。 支給決定時間不足への対応については、「家族(69.9%)」 が介助しているとの回答が 最も多く、「我慢している。(43.2%)」 が続いている。この二つの回答と比較して少数 になるが、「生活介護等の通所施設の利用(15.8%)」、「私的有料介助サービスの利用 (15.8%)」 、「ボランティア(8.9%)」と回答されており、支給量の不足への対応と して、日中活動事業及び地域資源であるボランティアの活用が十分にはなされていない現状 を表している。また、現在、ボランティアを利用していない人の、今後の意向については 「機会があれば、利用したい(44.5%)」、「利用したいがどのように募集したらよいか わからない(11.4%)」、「今後とも利用する予定はない(39.4%)」と利用に前向き の人が半数を超えている。 なお、以上の回答内容は、「サービス範囲」で利用が認められていない生活分野において も同様であると推測できる。

問20(2) .障害福祉サービス( 障害者自立支援法)

のホームヘルプサービスの満足状況

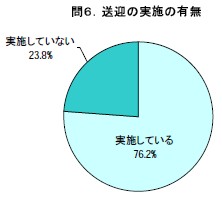

5 日中活動及び就労について

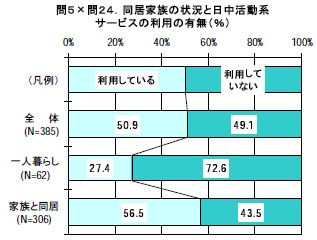

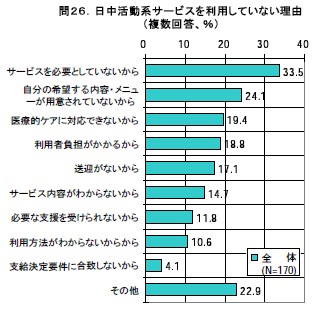

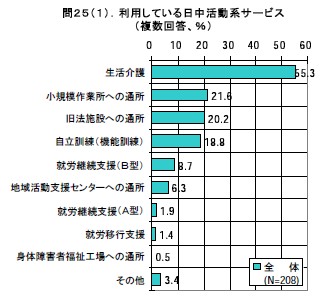

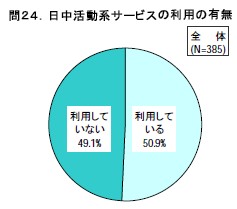

日中活動の利用の有無については、ほぼ同じ割合(利用している50.9%・利用してい ない49.1%)となっており、日中活動サービスの利用にあたっては、入浴、排せつ、食 事等の介助サービスの提供を求める回答が最も多かった。また、一人暮らしの障がい者の利 用が27.4%に止まるのに対し、家族と同居している障がい者の利用は、56.5%と半 数を超えている。

問5× 問24. 同居家族の状況と日中活動系サービスの利用の有無(%)

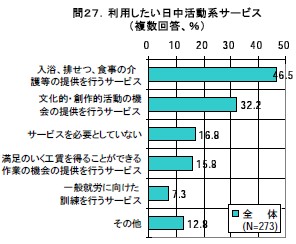

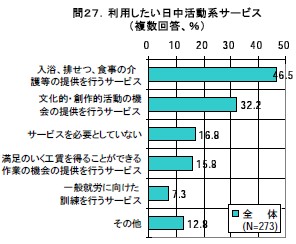

問27. 利用したい日中活動系サービス

(複数回答、%)

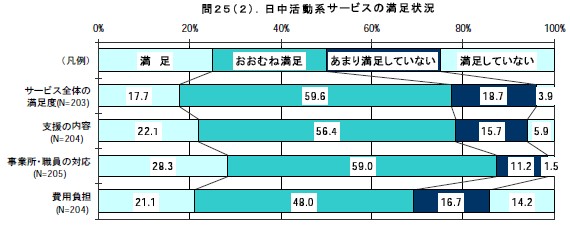

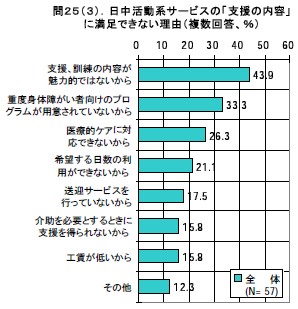

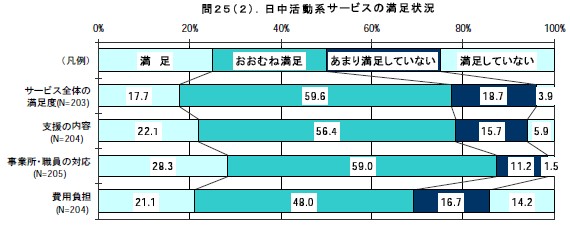

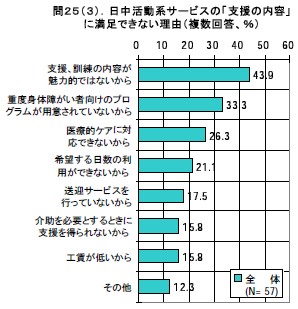

また、日中活動サービスに対する満足度は、「満足(17.7%)・おおむね満足(59. 6%)」 との回答が約8割を占めており、「あまり満足していない(18.7%)・満足して いない(3.9%)」とする回答を大きく上回っている。なお、満足していない理由として は、「内容が魅力的でない(43.9%)」、「重度身体障がい者向けのプログラムが無い(3 3.3%)」 ことに続き、「医療的ケア(26.3%)」 、「送迎(17.5%)」、「介助(15. 8%)」 についての対応がないことを指摘している。

問2 5 (2) .日中活動系サービスの満足状況

問25(3).日中活動系サービスの「支援の内容」

に満足できない理由(複数回答、%)

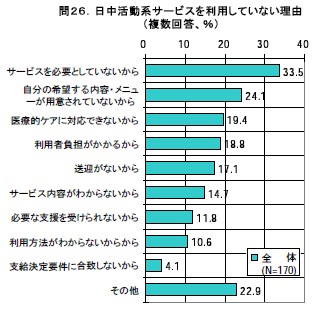

問26.日中活動系サービスを利用していない理由

(複数回答、%)

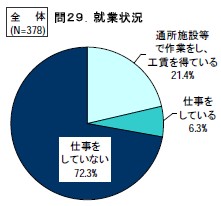

一方、現在、日中活動サービスを利用し ていない理由としては、「サービスを必要としていない(33.5%)」 、 「自分の希望する内容・メニューが用意されていない(24.1%)」、 「医療的ケアに対応できていない(19.4%)」、 「利用者負担がかかる通勤手段の確保( 18 .8 %)」 、 「送迎がない( 17 . 職場での必要な支援の確保1%)」 となっている。 こうした回答から、通勤費用や通勤のための介助の保障 重度身体障がい者の日中活動サービスの利用を促進していくためには、 「日中活動メニューの開発」、「医療的ケア」、「送迎」、「介助」が必要であることが確認できる。 就労の状況については、「未就労(72.2%)」 との回答が大多数であった。 また、就労していても「通所施設での作業(21.4%)」 が多く、 一般就労している者は、6.3% と、極めて少数であった。 この回答果は、介助等を必要とする重度身体障がい 者の就労に関する、厳しい現状を改めて確 認する結果となっている。

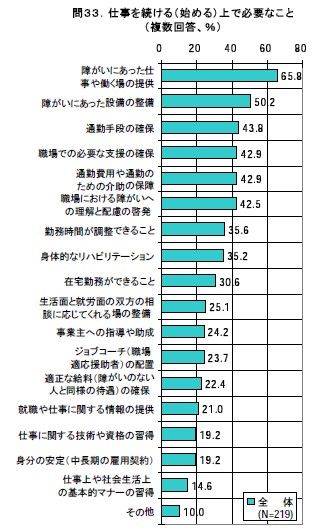

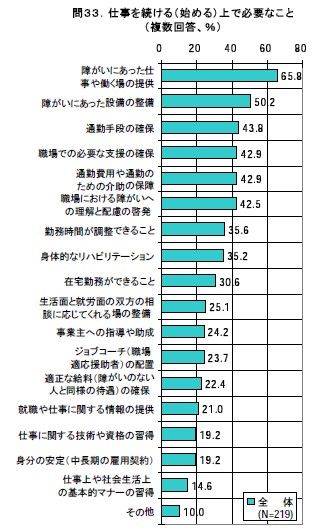

問33 .仕事を続ける(始める)上で必要なこと

( 複数回答、%)

しかし、少数ではあるが、重度身体障がい者が一般就労している事実が確認できた。 その状況を検証すると、重度身体障がい者自身が経営者で あることに加え、その事業種別の多くが社会福祉事業であることが判明した。こうした職場 であれば、現在、制度化されていない職場での介助等が、職場の同僚等が行うことにより確 保できていることが推察される。実際、就労している利用者の介助については、「同僚・ス タッフが対応している。(36.1%)」 との回答がもっとも多く、続いて「会社がヘルパー を雇用している。(16.7%)」 、「我慢している。(13.9%)」 となっている。なお、仕 事を続ける(はじめる)上で必要なこととしては、「障がいにあった仕事や働く場の提供 (65.8%)」 、「障がいにあった設備の整備(50.2%)」といった働くために必要な基 本的な環境と「通勤手段の確保(43.8%)」、「通勤費用や通勤のための介助の保障(4 2.9%)」 、「職場での必要な支援の確保(42.9%)」 とここでも移動と介助に関する課 題が指摘されている。 なお、現在、仕事をしていない重度身体障がい者のうち、33.8%の人が仕事をしたい と回答しているにもかかわらず、実際に求職活動をしていると答えた者は、その中の4. 3%に過ぎない。これは、重度身体障がい者の一般就労を促進するためには、通勤への支援、 職場内における介助者の確保、職場環境の整備のほかに、情報提供や職場実習等も行ってい く必要がある。

6 1日の居宅内における介助の実態

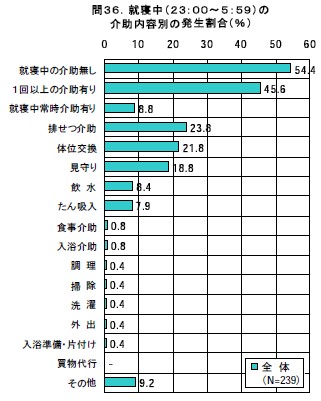

本アンケートの中で、重度身体障がい者の居宅内での介助実態を把握するために、特定し た1日の実際の介助内容について回答を求め、239人の回答を得た。 回答のうち就寝中の介助について着目すると重度身体障がい者で就寝中に1 回以上の介助 が発生している者は45.6%、常時何らかの介助が発生していた者は8.8%であった。 また、就寝中に体位交換を必要とする者は、21.8%、平均回数は一晩2.0回、痰の吸 引を必要とする者は7.9%、平均回数は一晩3.1回、常時見守りを必要とする者は、9. 2%であった。 なお、就寝中に1回以上の介助が発生している者でも、一晩で介助者不在の時間帯が5割 (46.8%)近くあり、また、ヘルパーがいる場合であっても、見守りだけの時間帯が2 8.2%であることから、就寝中に介助を要する者であっても、必ずしも常時ヘルパーから 介助を受けているわけではないことが明らかになった。また、就寝中に行われている介助の 内容としては、「見守り(43.4%)」、「排せつ(29.2%)」、「体位交換(26. 8%)」 、「痰吸引(15.9%)」の順となっており、夜間については不定期的な介助及び緊 急時の対応のために、ヘルパーが必要とされていると推測される。 なお、就寝中の介助の実態を推計するに当たっては、23:00~5:59を就寝時間帯 と仮定して処理したものであるが、ほぼ実態に近いものと推測される。

問36.就寝中(23:00~5:59)の

介助内容別の発生割合(%)

第4章事業所アンケートの調査結果について

1 居宅介護事業所向けアンケート調査

居宅介護事業所に対する本調査の具体的な内容としては、所在地、経営主体、人員体制等 の基本項目に加え「新規受入」、「居宅介護サービスの提供可否の時間帯」、「痰吸引支援」、 「人工呼吸器使用者等へのサービス提供」、「支給時間不足の利用者」、「長時間(11時間以 上)の介助サービス提供」、「有償ボランティアの活用」、「ヘルパー資格の必要性」、「障害者 の専属ヘルパーの雇用・派遣」、「同性ヘルパーの派遣」等に関する23の設問を調査項目と した。(資料2「居宅介護事業所調査」参照)

(1)サービス提供体制

重度身体障がい者については、見守りを含めた長時間のサービスを必要とする者が多くい るが、回答した事業所のうち、24時間体制でサービスを提供できる事業所は3割未満に止 まっている。また、「痰吸引」については、医療行為に該当するため、本来は家族を除き医 師又は看護師でなければ行うことはできないが、厚生労働省の通知により、一定の条件を満 たせば、ヘルパーでも行うことが可能とされている。しかし、実際のところ、痰吸引につい て「実施済(11.1%)」、「可能(37.2%)」 に対して、半数以上の事業所では「不可 能(51.7%)」と対応できていない。 また、人工呼吸器使用者、身体と知的障がいとの重複障がい者及び遷延性意識障がい者へ のサービス提供の可否については、84.3%の事業所が重複障がい者については、対応可 能と答えているが、「人工呼吸器使用者(58.3%)」、「遷延性意識障がい者(56. 3%)」 については、半数程度の事業所でしか対応ができない状態にある。

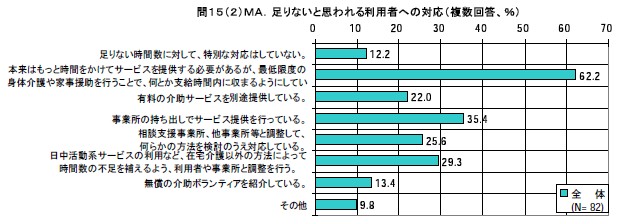

(2)支給決定時間の不足者の有無

利用者を対象としたアンケートでは、支給決定時間数が不足しているとの回答があったた め、事業所向けアンケートにおいても、事業所から見て、支給決定時間数が不足していると 感じられる利用者の有無について設問を設けた。その回答結果は、「有(46.3%)」、「無 (56.7%)」 となっており、半数近くの事業所で支給決定時間数が足りない利用者がい ることが分かった。また、足りない時間数に対しては、「事業所の持ち出し(35.4%)」、 「日中活動サービス等の利用で補足(29.3%)」、「他の事業所と調整(25.6%)」、 「有料介助サービスの別途提供(22.0%)」、「無償介助ボランティアの紹介(13. 4%)」 となっているが、「支給時間内に収まるようにしている(62.2%)」が最も多い 回答であり、「特別な対応はしていない。(12.2%)」 との回答もあった。

問15(2)MA .足りないと思われる利用者への対応

(複数回答、%)

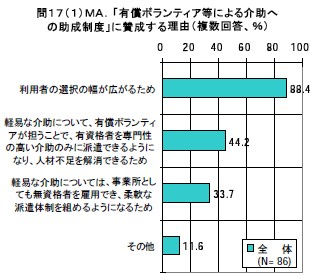

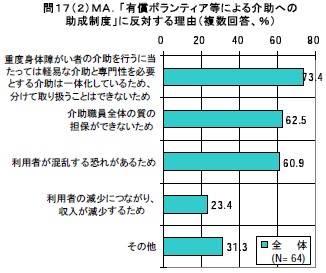

(3)有償ボランティアの活用

支給決定時間数が不足している利用者への対応の一つとして、地域の福祉力を活かした有 償ボランティアの活用が考えられることから、有償ボランティアに対する事業所の意見を確 認した。その結果、「有償ボランティア等の活用」については、「賛成(47.2%)」、「反 対(34.9%)」、「わからない(18.0%)」と回答を受けている。賛成理由としては 「利用者の選択の拡大(88.4%)」、「軽易な介助は、有償ボランティア、専門性が求め られる場合は有資格者とすることで人材不足を解消できる。(44.2%)」 、「事業所が柔軟 な対応が可能となる。(33.7%)」 である。反対理由としては、「重度身体障がい者の介 助は軽易な介助と専門性を必要とする介助は一体化している。(73.4%)」、 「介助職員全 体の質の担保が困難。(62.5%)」 、「利用者が混乱する。(60.9%)」 、「利用者が減少 し収入減となる。(23.4%)」 と回答されている。

問1 7(1)MA . 「有償ボランティア等による介助へ

の助成制度」に賛成する理由(複数回答、%)

問17(2)MA .「有償ボランティア等による介助への

助成制度」に反対する理由(複数回答、%)

「ヘルパー資格」については、「資格は必要だが高齢者中心の現行のカリキュラムでは不 十分である(58.1%)」、「必要(36.9%)」 、「重要ではない(7.3%)」となって いる。

また、介助サービス提供時の困難事項としては、「身体的介助の負担から派遣ヘルパーが 限定される。(50.6%)」 、「専門性と高度な技術が必要なため派遣ヘルパーが限定される。 (46.3%)」 、「医療的ケアの提供範囲(35.4%)」、「支給時間不足のため必要なサー ビスが提供困難(28.7%)」、「人材の確保(26.2%)」 等となっている。こうした回 答状況から、何らかの資格制度の必要性は多くの事業所が認めているが、一方で、現在のヘ ルパー養成課程が、高齢者中心であることから、必ずしも資格保持者が即、障がい者への介 助に対応できていない現状が窺える。

2 日中活動サービス事業所向けアンケート

日中活動サービス事業者に対する本調査の具体的な内容としては、所在地、提供サービ ス、職員配置等の基本項目に加え「医療ケアの対応」、「重度身体障がい者の受入」、「昼食 提供」、「送迎・入浴サービスの実施」、「平均工賃・利用時間(月)」等に関する13の設問 を調査項目とした。(資料3「日中活動系事業所調査」参照) 回答内容は、「医療的ケアの対応」について、「人工呼吸器(可16.9%・不可83. 1%)」 を使用している者に対する対応を不可とする回答が最も多かった。そして「感染症 (可27.9%・不可72.1%)」に続き、居宅介護事業者の回答とは異なり、「痰吸引 (可29.0%・不可71.0%)」も不可とした回答が多数を占めている。これは、在宅 での痰の吸引がヘルパーには例外的に認められていることに対し、通所施設では、看護師 等の医療職でしか行えないことが理由と思われる。こうした回答結果から医療的ケアを必 要とする重度身体障がい者が利用できる日中活動は極めて少なく、介助時間数不足を日中 活動で補うことの厳しい現実も明確になった。

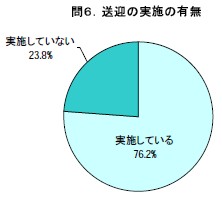

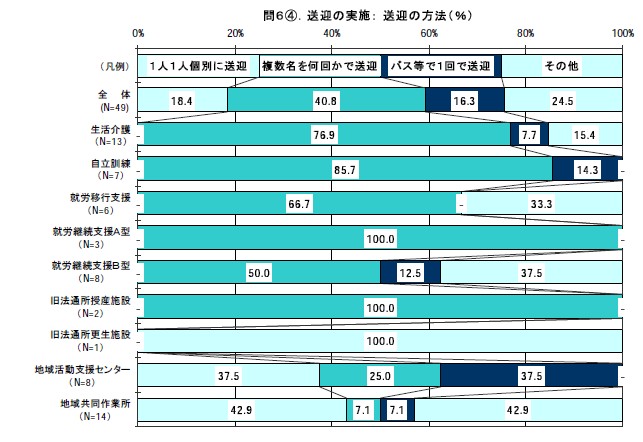

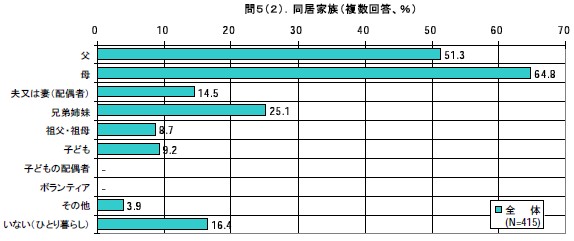

また、利用者向けアンケートで要望が多かった送迎に ついては、76.2%の事業所で実施しているが、利用 者を個別に自宅まで送迎している事業所は2割未満と少 なく、4割近い事業所は、利用者を集団で、それぞれの 特に定員規模が比較的大きい生活介護事業所においては、 自宅を巡回して送迎を行っていることが明らかとなった。

8割近い事業所が利用者を集団で送迎を行っていること も明らかとなった。一方、小規模作業所(地域共同作業 所)では、4割を超える事業所が個別に送迎を実施して おり、事業種別により送迎方法が異なっている。 このように、多くの日中活動サービス事業所では、送迎を実施しているにもかかわらず、 利用者アンケート等において、ホームヘルプサービスによる通所を求める声が数多く出て いる現状は、重度身体障がい者にとって、集団で巡回して実施する送迎では、身体的負担 等が大きいことが推測される。 また、重度身体障がい者の受入にあたって求められる、医療的ケアへの対応や個々の多 様なニードに合った作業メニュー等の設定については、通所施設としての性質や職員配置 状況から、対応困難であり、活動プログラムの組み立てに苦慮している実態が明らかにな った。

問6.送迎の実施の有無

問6④.送迎の実施: 送迎の方法(%)

第5章訪問調査の結果について

この訪問調査では、利用者の生活ニーズ(通勤・通所、医療的ケア、巡回型サービス、一 般就労、日中活動等)や介助の実態(家族介助の状況、重症心身障害・脳性麻痺・人工呼吸 器使用者といった特に重度身体障がい者の状況、夜間・深夜帯の介助内容等)を利用者の協 力のもとに確認を行った。 特に、夜間・深夜帯の介助実態については、利用者の就寝後においても実施し、重度身体 障がい者がその必要性を強く訴えている「見守り」や「体位交換」の実態等についても把握 に努めた。

1 重度身体障がい者の介助実態について

(1)介助内容の個別性と多様性について

全身性の身体障がい者の日常生活では、水分摂取、携帯電話やテレビ等の操作や物を拾う といった、身の周りのほとんど全ての場面で何らかの介助を必要とすることが確認できた。 また、こうした利用者が求める具体的な介助内容としては、テレビやパソコン、携帯電話 を操作する等の比較的軽易な介助を多く求める場合や、痰の吸引等の専門的技術を要する介 助を20~30 分ごとに求めるなど、本人の障がい状況や生活スタイル及び嗜好によって多種 多様であり、重度身体障がい者の介助には個別性ときめ細かさが求められていた。 なお、痰吸引や就寝時の体位交換については、利用者に即した介助方法を熟知したヘルパ ーによる繊細な対応が求められており、介助の個別性が要求されるものであり、重度身体障 がい者の介助の難しさを確認することができた。

(2)介助の継続性について

今回の実態調査は、1日24時間及び11時間以上の長時間の介助サービスを受けている 利用者に対して実施した。 介助の個別性と多様性は上記のとおりであるが、その他、重度身体障がい者の介助の大き な特徴として、身体介護、家事援助、見守り、その他の軽易な介助等、様々な介助が複合で 提供されており、その介助が長時間継続していた。そのため、例えば、痰吸引や体位交換な どの熟練した技術を必要とする介助と、テレビのチャンネル変更等の軽易な介助とを完全に 分離することは、通常は困難である。 しかし、一方では、長時間介助が必要な障がいであっても、ヘルパーの休憩時間の確保や 利用者のプライベートな時間の確保等の理由で、ヘルパーが一時的にその場を離れることも あった。また、利用者の健康状態が安定していれば、特定の時間に掃除や洗濯等の家事を集 中的に行うことも可能であった。

(3)夜間介助(待機・見守り等)の形式について

調査対象者が就寝している間、全てのヘルパーは利用者の傍で待機していた。 また、ヘルパーの対応として、大きく以下の2つの類型に分類できる。

①待機タイプ

このタイプは、ヘルパーは布団や寝袋に入って仮眠し、利用者のブザーや声かけによっ て介助を行うという形式である。 ヘルパーが利用者の求めに応じて、体位交換や排せつ、水分補給、体調の急変などがあ った場合、介助を提供することとなるため、利用者が自ら介助者に合図をするための何ら かの手段を持っていることが必要である。 利用者の状態が比較的落ち着いている場合は、ヘルパーは、利用者の介助要求があるま での間、待機しながらある程度休息や仮眠をとることが可能であり、夜間の泊まり介助を 行うヘルパーの負担が多少軽減されていた。 また、この場合の夜間介助は、利用者複数名でヘルパーを共有することもある程度可能 であると思われた。

②見守りタイプ

このタイプは、利用者をヘルパーが見守りながら、主にヘルパーの判断によって介助を 行うという形式である。重度の知的障がいがある重度心身障がい者など、声やブザーで自 ら介助の要求を行うことが困難な場合が当てはまる。 今回の調査では、共同住居で暮らす複数の重度心身障がい者において、ヘルパーが複数 の利用者を全体的に把握できる位置におり、定期的に容態観察を行い、容態が急変した場 合や体位交換時は個別に対応を行っていることが確認できた。 このタイプは、ヘルパーは利用者からの指示を待って待機しているのではなく、定期的 な体位交換等の他は、利用者の状況を見守り、介助の必要性をヘルパーが見極めて対応し ていることが確認できた。 利用者の状態が頻繁に急変しやすいものでなければ、上記のように、利用者複数名でヘ ルパーを共有することもある程度可能と思われたが、気管切開で常時人工呼吸器を使用し ており、頻繁に痰吸引が必要になるなど、常に個別的な対応が必要である者もいた。

(4)単身世帯と複数世帯の介助実態について

単身の利用者は、その介助を主にヘルパーから受けていることから、改めてその必要性が 確認できた。 一方、家族と同居している者であっても、常に家族から介助を受けることは困難である実 態が確認された。 例えば、家族が何らかの障がいや疾病を抱えていたり、高齢である場合などは、家族の介 護力が弱いことから、常に介助を受け続けることが困難であるため、ホームヘルプサービス を受ける必要性があった。 また、同居家族が健康であっても、家族が日中に就労している場合は、夜間の介助を受け ることが困難であるなど、その家族の生活や就労の形態も加味しながら、ヘルパーを派遣す る必要性が確認された。

2 満足度について

アンケート調査で、現在のサービス内容に「満足している」と回答した利用者に対しても 訪問調査を実施したが、直接、話をすると、それぞれ何らかの不満を感じており、満足と感 じている利用者は今回の訪問調査では皆無であった。 こうした利用者の具体的な不満の内容としては、生活上最低限の介助は受けられているが、 外出や社会参加が制限されていることが確認された。 また、今回の状況から、アンケート調査に「満足」と書いた利用者のほとんどが、現在、 受けている以上のサービスを受けることに対する「あきらめ」や現状サービスで「我慢」し なければならないといった意識に基づくものであると推察された。そして、今回の訪問調査 の目的が、利用者の制度に対する希望を確認するためであったことから、こうした状況が判 明したとも推測される。

第6章調査結果の分析

以上の調査結果を踏まえて、利用者に対する支援を個人の属性、福祉サービスの利用状況、 要望する施策や不満に感じている内容を細分化・類型化し、利用者の満足度を高めるために、 本調査の基本的視点である以下の項目について次のとおり検証した。

1 効果的な障害福祉サービスの提供及び地域資源の活用方法

本調査・研究事業から「効果的な障害福祉サービスの提供」については、まず、現在の利 用者の障がいによって必要となる日常生活に対する基本的な支援を確保するとともに、そこ から一歩踏み出して、利用者が障がいのない人々と同様の社会参加や社会生活を享受するた めに必要となる支援の確保が、求められていることが明らかとなった。 具体的には、現行制度における不満点として、利用者から指摘されている「サービスの利 用範囲」、「支給決定時間」の改善が明確な課題といえる。 「地域資源の活用」については、既存の行政施策以外からも、利用者が必要とする支援を 確保するための方法を模索する視点から検証したが、「ボランティア」の活用については、 否定的な見解がある反面、利用に前向きな回答が半数以上を占めており、「有償ボランティ ア等」の活用については、賛否が拮抗している。また、支給時間不足への対応として回答さ れた「日中活動」については、その活用も選択肢である反面、その場に行くための支援やそ の場で過ごすための介助を確保することおよび活動内容を精査する必要が確認できた。 なお、こうした重度身体障がい者が必要とする支援(移動・介助)は、重度身体障がい者 の雇用を促進するためにも共通する課題であるといえる。したがって、移動・介助といった 支援は、障がい福祉施策のみの限定的な視点ではなく、バリアフリー設備の整った建築物や 交通機関等の整備が社会的な課題であることと同じく、最終的には教育、労働、医療(入 院)等の社会生活全般におよび視点とそれを網羅する制度の創設が必要である。

2 地域生活の経験年数により必要とするサービスの質の違い

本調査・研究事業からは、重度身体障がい者が地域生活において必要とする介助サービス は、その者が、単に施設を出て、地域で暮らした年数によって変化するものではないことが 判明した。また、その人の生活状況に関わりなく日常生活の場面でも、日中活動や就労の場 面でも、基本的には、必要な介助に変化はないことが明確となった。ただし、介助等の提供 者が、ヘルパー、家族、ボランティア、職場の同僚等と、その生活場面によって変化してい ることも確認された。 以上の状況から、地域生活の経験年数のみにより必要とするサービスの違いはないが、ど のような生活場面であっても基本的に必要とするサービス内容に変化はなく、どのような生 活場面においても、利用者が必要とするサービスの確保が求められていることが確認された。

3 その他

(1)ホームヘルプサービスの支給量に対する不満について

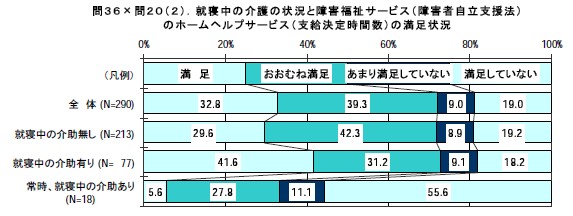

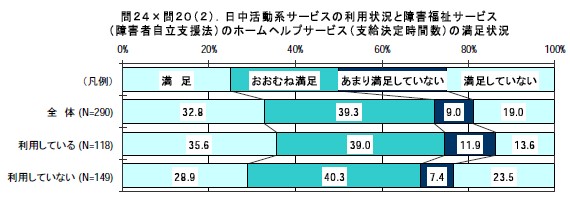

支給量に対する満足度を利用者の世帯状況からみると、単身者の47.5%が不満を持っ ているのに対して、家族と同居している者の80.3%は満足している。また、就寝中の介 助の有無からみると、就寝中に全く介助を要しない利用者では、不満を持つ者が27.3% なのに対して、夜間常時介助を必要とする利用者では、66.7%が不満を持っている。こ のことから、夜間においても一定以上の介助が確保される必要があることがわかる。 なお、本市ではホームヘルプサービスの支給量が不足している場合について、日中活動事 業の利用促進による解決を図ることを検討していたが、日中活動サービスの利用状況からみ ると、その利用の有無にかかわらず、支給量に対する満足度はほぼ変わらなかった。したが って、日中活動サービスの利用を促進することで支給量に対する不満が改善されるとする本 市の考えは、的を射ていなかったといえる。

問5×問20(2) .同居家族の状況と障害福祉サービス(障害者自立支援法)

のホームヘルプサービスの満足状況

問36×問20(2).就寝中の介護の状況と障害福祉サービス (障害者自立支援法)のホームヘルプサービス(支給決定時間数)の満足状況

問24×問20(2).日中活動系サービスの利用状況と障害福祉サービス (障害者自立支援法)のホームヘルプサービス(支給決定時間数)の満足状況

また、重度訪問介護の支給決定状況から満足度を検証すると、支給量に不満を持つ利用者 の平均の支給決定時間数は292.4時間であるが、こうした利用者が希望する支給時間は 平均477.8時間となっており、希望する時間と実際の支給時間との間には、1.6倍以 上の開きがある。一方、支給量に満足している利用者の平均支給決定時間数は、172.5 時間となっており、支給量に不満を感じている利用者に比べて必要とするサービス量自体が 少ない。

こうした現状から、本市の支給及び特例基準についての検証も必要と思われる。

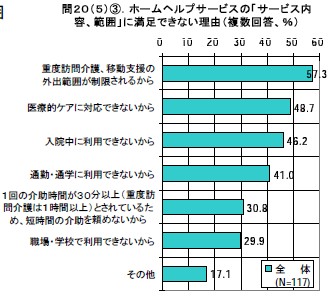

(2) ホームヘルプサービスの利用範囲

サービスの利用範囲に対する不満に ついては、同居家族の有無にかかわらず、 ホームヘルプサービスに対する不満の中 で最も高いものである。その理由として、 重度訪問介護や移動支援の「外出範囲の 制限(57.3%)」が最も高く、次い で、「医療的ケアへの未対応(48. 7%)」 、「入院中の介助への未対応(4 6.2%)」 、「通勤・通学への利用制限 (41.0%)」 の順になっている。特 に外出範囲の制限としては、通所・通学 等に利用できない点が大きいと思われ、事業所を対象としたアンケートにおいても、事業所 から通所・通学への利用制限をなくして欲しいとの意見が数多く出されている。こうした現 状と課題は、本市だけではなく全国的に共通する課題であると考えられることから、地方の 独自性を活かすサービスではなく、全国共通の基準と範囲により実施することが必要と思わ れる。

問20(5)③. ホームヘルプサービスの「サービス内 容、範囲」に満足できない理由( 複数回答、%)

(3)ヘルパーの質について

利用者のサービス内容への不満の要因の一つとして回答された「ヘルパー技術」について は、事業所から、重度身体障がい者に対応するヘルパーには、「専門性」と「高度な技術」 等が求められているとする回答や、ヘルパー資格を必要とする回答を得ているが、併せて、 「高齢者中心とした現在のカリキュラムでは、不十分」であるとの意見が多数を占めている。 一方で利用者からは、「資格を持っていても、介助技術が未熟なヘルパーが多いため、資 格制度そのものよりも研修制度を充実させるべき」との回答や資格自体を不要とする回答を 得ている。

これらの回答から、介護・介助と一言で言っても、障がい者と高齢者とでは、その内容に は、大きな違いがあることも明らかとなった。特に医療的ケアは、重度身体障がい者が必要 とする介助であり、これに対する現在の事業所の対応が不十分であることから、その改善を 図ることが課題である。

重度身体障がい者に対する介助サービスの質を確保するためには、利用者、事業者双方の 回答内容から、単なる資格取得や現在行われている研修を受講するだけでは不十分であり、 その質を高めるためには、介助内容の個別性が高い現状から、利用者と介助者の相互関係を 深めることが大切である。具体的には、利用者と介助者が意思疎通を十分に図り、相互の信 頼関係を構築していくことが何よりも重要である。そのためには、利用者と支援者の長期的 な関係の継続・維持が求められる。

(4)日中活動サービスとして求められているもの

重度身体障がい者の日中活動サービスの 通所先としては、問27での回答にあるよ うに通所先で入浴、排せつ、食事の介助等 が確保されている、生活介護の利用が半数 以上を占めている。2番目の場としては、 小規模作業所への通所(21.6%)とな っている。小規模作業所は、障害者自立支 援法に基づく法定サービスではないため、 職員の配置基準は緩やかであり、看護師等 の医療職の配置も義務付けられていないた め、医療的ケアを必要とする重度身体障が い者の通所先としては不向きと考えられる。

しかし、利用状況を見ると、身体障がい 者の割合に比べ、身体と知的の重複障がいの利用者の占める割合が高くなっている。こうし た現状から、重複障がい者にとって、日中活動場所としてある一定の評価を得ているといえ る。

この一因としては、①本市における小規模作業所の最低利用者数が概ね5人と比較的小規 模であっても補助を受けられること、②また重度の肢体不自由と重度の知的障がいの重複障 がい者の支援を行っている作業所に対して、その支援に必要となる支援員等の追加配置にか かる経費の一部について加算補助を行っていることから、最低定員が20人以上となってい る生活介護等のサービスでは得られない、個々の障がい状況に合わせた決め細やかなサービ スが実施可能な体制にあることを反映しているものと思われる。 したがって、日中活動サービスの利用の促進を図るためには、利用者、事業所双方の要望 が強い通所先への移動支援の範囲拡大だけではなく、身近な地域内における少人数で密着し た支援を受けられる場を構築していく必要が考えられる。

問2 5(1) .利用している日中活動系サービス

(複数回答、%)

第7章検討委員会からの提言

調査結果等に基づき、以下、本検討会で議論された具体的な施策の概要を報告する。なお、 これらの施策は、現在の障がい福祉制度を前提とするとともに、すべての利用者に対して一 つの施策が適用されるものではなく、利用者個々の自己決定、自己選択に基づき適用される ことが基本であることを申し添えておきたい。

1 障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために

障害者自立支援法は、支援費制度で発生していた自治体間でのサービス格差及び増加する サービス需要に対する財源の確保等の問題を解決し、障がい者が安心して暮らせる社会の実 現を目指し、制定されたものである。

しかし、ホームヘルプサービスの国庫負担基準の設定や移動支援を個別給付から統合補助 金である地域生活支援事業へ組み替えたことで、自治体負担の比率が増し、その結果、自治 体の財政力によるサービス格差を拡大してきた。また、一定の財政力を有している自治体に おいては、施設入所者の地域移行や他の自治体からの転入にともなう利用者の増加から、新 規のサービス申請に対しては、サービス支給の抑制が行われている実態も生じている。 本来、介助や移動は、施設生活を余儀なくされてきた障がい者が地域で生活するためには、 必要不可欠なサービスである。また、こうした必要不可欠なサービスの支給量や利用範囲が、 障がい者の居住する自治体の財政力等によって変化してはならないものであり、こうしたサ ービスは、単なるサービスではなく、障がい者の「生存権」に直結した公的責任がともなう 制度であるといえる。

しかし、実態として、本市では、通所や通学に移動支援の利用を認めていないが、近隣の 市町村では認めている場合もあり、居住する場所により使えるサービスが大きく異なってい る。

こうしたことから、介助や移動支援のうち障がい者の社会生活上必要不可欠なサービスに ついては、本来的には国の責任において、障がい者の「生存権」と「生活権」を保障するた めの人権施策として全国一律に実施するべきものであると考える。そして、地方自治体は、 サービスの支給量や利用範囲ではなく、積雪寒冷等の地域の特性等を踏まえたサービス供給 体制の構築に責任をもつべきと考える。

2 利用者とサービス提供者の相互要求を実現するために

利用者は、介助サービスを必要なときに必要な量だけ利用したいという要求をもっている。 一方、サービスを提供する事業所は、利用者が求めるサービスを提供するためには、必要な 収入を確保することを、要求としてもっている。サービス供給に係る予算の大幅な改定が見 込めない現状において、この二つの要求を満たすためには、時間と経費に係るコスト減を図 ることが、必要となる。

考えられる一つの例としては、ホームヘルプサービスのシェアが可能となるように複数の 利用者の居住場所や事業所の所在地を町内会的な一定の距離内におく、本市が当初から想定 していた広がりを持つ集住型サービスが考えられる。もっとも、障がい者からは、施設から 地域移行したにも係らず、住む場所が限定され、障がい者同士が近隣に住むことは、施設と 同じであるとの拒否的見方が出てくるかも可能性があるため、町内会的なエリアの設定にあ たっては、民間賃貸住宅や公営住宅及び分譲マンションで、用意されているバリアフリー設 備や交通アクセス及び道路の傾斜等をはじめとする生活環境が障がい者にとって魅力的であ ることが必要である。

なお、こうしたエリアは、特定の地域に限定してしまうことなく札幌市全域に順次、拡大 されていくことを目標とすることも大切である。

3 地域資源を養成し活用していくために

「障がいの有無に関わりなく、だれもがともに暮らすことのできる共生社会の実現」を、 多くの障がいのある市民や関係団体が、本市に求めてきた。また、障がいのない市民からは、 障がい者に対するボランティアやサポート活動等に参加する機会や方法についての問い合わ せも寄せられている。一方で、利用者向けアンケートの結果から、重度身体障がい者は地域 とのつながりが薄く、他者とのつながりが、家族やサービス事業所に限定されていることが 考えられる。

そこで「共生社会の実現」を進めるための具体的な取組みとして、重度障がい児・者の日 中活動の場を、障害福祉サービスとして実施しているデイサービスや通所等の場に限定する ことなく、各区民センター、区体育館、地区センター等の公共施設を開放して設けることが 考えられる。併せて、開放している施設等においては、重度身体障がい者や事業者の企画に 基づく無料の介助研修等を地域住民や当該施設職員を対象として開催することが考えられる。 こうした地域レベルの取組みの積み上げは、障がい及び障がい児・者の地域生活に対する 市民的な理解を広めることが期待できる。また、障がい者が、地域生活を実現したといいな がらも、現実の生活では、通所先の職員やヘルパーとしか交流がなく、地域社会から孤立し てしまうという事態を回避し、地域とのつながりを創りながら、より一層の社会参加を促進 することが期待できる。

そして、この研修には、重度障がい児・者の生活上のニーズを理解して、利用者の視点に 立った行政施策を進めるために本市職員の研修として実施するとともに、受講した本市職員 が、研修の一環または、ボランティア休暇の活用等、状況に応じて、障がい児・者の支援へ 率先して取り組みたい。 こうした取組みは、本市がめざす、「誰もがともに暮らすことのできる共生の地域づく り」を進めるための基盤整備のひとつとして位置づけ、障がい福祉施策のみではなく、本市 全体の「まちづくり」の基本方針として確認することが必要である。

なお、アンケート調査では、多くの障がい者が、機会があればボランティアを活用してみ たいと回答していることから、障がい者の求めに応じて、公的機関等の関与によるボランテ ィア利用制度(有償ボランティア等を含む)の確立も考えられるが、一方で、ボランティア の活用については、安定性、継続性及び公的責任性に欠ける面があるとともに、重度身体障 がい者の介助サービスは、医療的ケアといった専門性・個別性及び高度な技術等が要求され ることに十分、留意する必要がある。

4 医療的ケアに対応できるサービス基盤の整備を図るために

重度身体障がい者の多くが医療的ケアを必要としているにもかかわらず、実際には、医療 的ケアを提供している事業所が少ないことが、今回の調査・研究事業で明らかとなったこと から、その改善を図ることが必要である。しかし、既存の研修では、医療的ケアに関する技 術を身につけることが困難であるため、新たに医療的ケアに関する研修を、医療関係者及び 当事者のサポートを受けて実施し、介助者の技術取得及び向上に努めることが考えられる。 また、この分野に関する課題を今後、更に検証し、改善策を検討していくことが引き続き必 要といえる。

5 重度身体障がい者雇用とサービス基盤の整備及び質の確保を図るために

本市においては、過去に障害福祉サービスの利用者である重度身体障がい者自身が、自ら が必要とするサービスを受けるための事業所を設立し、介助サービスを利用してきた経過が ある。

また、本検討委員会の委員をはじめとして、自らが介助サービスの利用者であり、サービ ス提供者である障がい者もいる。これは、全国的にもめずらしい状況ではない。 障がい者を中心として設立された団体は、介助サービスや施設に入所している障がい者の 地域移行が制度・政策的な位置づけになっていなかったときにも、独自に同様の団体と連携 を確保しながら、障がい者の地域移行及び移行後の地域生活を支援するための具体的な活動 等を進めてきている。そして、団体の多くは、重度の障がい当事者が団体の代表や事務局長 を務めるとともに、スタッフとしても働いている。 これは、当事者による当事者へのサービス提供という側面の他に、公務部門や民間企業等 では、雇用が困難とされる介助サービスの利用者である重度身体障がい者の雇用の場となっ ていることを示している。

そして、これらの団体は、アンケート調査で明らかなように、施設入所者の地域移行に大 きな力を発揮しているとともに、多くの事業所が提供していない人工呼吸器使用等の医療的 ケアを必要とする利用者へのサービスも積極的に提供している。 こうした現状と実績から、本市が、重度身体障がい者を対象として事業所を設立・運営す るための講座・研修を開催し、設立の手段を教えることは、介助サービスを必要とする重度 身体障がい者の就労や社会参加を進めると同時に、地域移行や医療的ケア体制の確保という 両面を満たすための有用な手段といえる。

6 重度身体障がい者の入院生活を保障するために

利用者向けアンケートの設問にはなかったが、個別訪問や当事者団体からの要望の中で多 く出された意見として、入院時の介助サービスを希望するものがあった。入院時の介助につ いて、現在の医療制度においては、入院患者が必要とする食事、排せつ、入浴等の身体介助 を療養上の世話の一部と定義し、その提供を基準看護として制度化している。このため、入 院時の介助を、障害福祉サービスとして別に提供することは、公的制度の二重給付となるこ とが制度的には懸念されることから、本市を含めた各自治体では、介助ではなく、コミュニ ケーション支援として入院時の障がい者へヘルパーを派遣しているが、不足しているものと して、さらに拡充を求めるものであった。

基準看護とはいえ、介助を必要とする障がい者の入院に対する医療機関の対応として、家 族等の付添を求める場合があることが、当事者から報告されており、また、日常生活で介助 を必要としている障がい者の介助を医療機関が十分に提供することは、現在の医療現場にお ける配置基準等からは、極めて困難であることも、当事者からは、指摘されていた。 こうした現実は、障がい者が安心して入院できる環境を保障しているものではなく、介助 を必要とする障がい者にとって、入院は大きな不安要因となっている。したがって、医療で あれ福祉であれ、公的責任としての入院時であっても必要な介助を、障がい者本位に基づき 構築することが必要である。

第8章本市施策の方向性

以上、本検討会で議論を踏まえて、次のとおり平成21年度以降に本市として具体的な モデル及び検証事業等を進め、更なる検討を行い、具現化していくものである。

1 平成21年度に実施を予定している事業等

(1)「パーソナル・アシスタンス(PA) 制度試行事業(以下「試行事業」)」の実施

この試行事業は、利用者向けアンケートの結果において、介助者はボランティアや無資格 者でも構わないとの意見があったことや、地域との関わり具合とホームヘルプサービスの満 足度に一定の相関性が見出せることに着目し、地域の人材により介助を提供し、地域福祉力 の向上を図ることの可否を検証するため、障がい当事者団体および関係団体との協議に基づ き、本市が実施を予定している単独事業である。 具体的な実施内容としては、これまでの介助サービスが、1ヶ月に利用できる時間数を決 定していたのに対して、試行事業では、時間数ではなく、1ヶ月に介助を受けるために使う ことができる費用の額を決定し、利用者が支給された費用の範囲内で、必要な介助時間数を 確保することを目的としている。

また、現在の制度では、事業所を通じてしか介助者の派遣を受けることができないが、試 行事業では、利用者が介助者と直接契約することも可能となり、条件・報酬も利用者によっ て決めることができるものとする。

そして、介助者の資格も問わないので、近隣の学生や主婦を介助者にすることも可能であ り、地域住民との関わりができるとともに、状況によっては、現行の支給決定時間数よりも 介助を受けられる時間数が増加し、これまで介助者を確保できなかった状態の改善が想定さ れる。

本市では、試行事業を通じて、介助者や介助時間数の確保等に関する変化・効果・課題の 把握に努めるとともに、現在の重度訪問介護の予算の範囲内で実現することが可能かどうか を検証し、その結果を受けて、次年度以降の新たな事業展開等を検討する。

(2)「 障害福祉サービス利用拡大に関する検証事業(以下「検証事業」)」への参加

この検証事業は、独立行政法人福祉医療機構の助成事業として、当事者団体が受託した事 業であるが、本市ではホームヘルプサービスの利用範囲の制限が利用者の不満のひとつであ ることに鑑み、本市が抱える障害福祉サービスに関する課題を検討するに当たって有効であ るとの判断から参画することを予定している。 この検証事業の目的は、現行の障害者自立支援法等では利用が制限されている就労等につ いても障がい者が必要とする介助や移動支援等のサービスを利用可能とすることにより、障 がい者の社会参加(就労を含む)の促進とその効果等を検証することである。

本市ではデータの提供や公的機関への依頼などを行い、協力するとともに、検証内容につ いて施策の参考に供することを目的としている。 なお、具体的な検証事業の内容としては、「検討会議開催(毎月2~3回開催)」、「アンケ ート調査の実施(障害児・者、事業所)」、「モデル事業の実施(時期8月)」及び「フォーラ ムの開催(10月及び2月の2回開催予定)」となっている。

(3)重度身体障がい者の日中活動プログラムの充実について

(ⅰ)調査研究事業の実施

利用者アンケートにおいて、日中活動サービスに対する不満や利用しない理由の中に、 「日中活動サービス事業所が実施するプログラムが不十分である」との意見が出されてい たことから、重度身体障がい者にとって魅力ある日中活動サービスを提供し、利用を促進 していくために、重度身体障がい者の求める日中活動プログラムの中身について、調査研 究を行うことを予定している。

(ⅱ)日中活動及び地域生活に関する先進的な取組みに係る見学会の開催

日中活動サービス事業所等の支援技術の向上と意欲の促進を図るため、事業所職員を対 象とした障がい者の日中活動及び地域生活について先駆的な取組みを行っている事業所へ の見学会を本市主催で実施することを予定している。

(4)地域移行に関する取組み

地域移行については、個別訪問調査でも地域移行したことに満足している者が大多数を 占めていることから、本市としては、地域移行をさらに進めていくことが必要と考えてお り、以下の取組みを行うことを予定している。

(ⅰ)地域移行研修会の開催

施設に入所する障がい者が地域生活に円滑に移行するためには、入所施設において、地 域生活に関する本人の意向を踏まえ、その有する能力や障がい特性に応じた適切な支援内 容を検討し、課題・目標を設定して計画的に地域移行に取組む必要がある。 各入所施設は、入所者の状況に応じて、個別に支援計画を策定することが義務付けられ ており、施設に対する指導監査の際には、本市職員が計画の策定状況を確認しているが、 地域移行を視野に入れて計画を策定している例は少なく、多くの施設において地域移行へ の取組みの強化が必要な状況にある。 こうした状況を踏まえ、今年度、各入所施設に対して地域移行への積極的な取り組みを 促すため、地域移行についてノウハウを蓄積している施設や専門機関の職員及び施設を退 所し、実際に地域生活を実践している重度身体障がい者を講師として、市内の入所施設職 員を対象に、地域移行のための計画の策定方法など地域移行に必要な支援技術に主眼を置 いた研修を実施することを予定している。

(ⅱ)身体障がい者地域生活体験事業の実施

入所施設で地域移行の促進を図っている場合であっても、本人や保護者が地域での生活 に慣れていないことを理由に、地域移行を躊躇する場合がある。事実、施設入所者の中に は、ヘルパーへの指示の出し方、買い物の仕方、公共交通機関の利用方法等を知らない者 がいることが、個別訪問の結果等により明らかになっている。また、施設に入所中に地域 生活の体験を行うことは、特に重度身体障がい者にとって困難な状態にある。 そこで、施設に入所する身体障がい者の他、自宅で家族等と同居中の者を対象に、施設 や自宅以外の場所に宿泊して地域生活を体験する場合に要する費用(宿泊体験中のヘルパ ー利用及び日中活動に係る費用を含む。)の一部を支給する予定である。

(6)日中活動及び地域生活に関する先進的な取り組みに係る見学会の開催

日中活動サービス事業所等の支援技術の向上と意欲の促進を図るため、事業所職員を対象 とした障がい者の日中活動及び地域生活について先駆的な取組みを行っている事業所への見 学会を本市主催で実施することを予定している。 なお、参加者には、本市に報告書の提出を求める予定である。

(7)個別支援計画作成研修会の実施

重度身体障がい者サービス利用実態調査において、居宅介護事業所の対応に、「あまり満 足していない」、「満足していない」と回答した者が併せて2割程度いたことから、利用者の ホームヘルプサービスの満足度を向上させるため、市内の委託相談支援事業者の相談員を講 師として、居宅介護事業者を対象にした利用者主体の支援を学習する「個別支援計画作成研 修」を引き続き行う予定である。 長時間の介助が必要な重度身体障がい者が地域で生活していくためには、ホームヘルプサ ービス以外に、日中活動サービスや地域住民の協力等を有機的に組み合わせることが必要で ある。障がい者のセルフマネジメントを支援する役割は、本来、相談支援事業者等が担うべ きものであるが、利用者の日常生活に濃密に接しているヘルパーは、利用者にとって最も身 近な支援者であり、日常生活において何らかの問題を抱える利用者がいた場合、役所の相談 窓口につなぐといった役割をヘルパーが担っていることもある。重度身体障がい者にとって ヘルパーは大変重要な役割を担う存在である。 重度身体障がい者のヘルパーは、単なる介助の提供にとどまらず、利用者と必要な社会資 源を適切に結びつけるなど、地域生活支援体制を構築するための一助を担っていることから、 当該研修は相談支援のノウハウを伝達することも目的としている。

重度身体障がい者の効果的な支援のあり方に関する調査・研究

資料1.重度身体障がい者の生活実態調査

- Ⅰ.調査の目的と方法

- Ⅱ.生活全般について

- Ⅲ.障害福祉サービスについて

- Ⅳ.就労状況について

- Ⅴ.自由意見

- Ⅵ.調査票

資料1.重度身体障がい者の生活実態調査

Ⅰ . 調査の目的と方法

(1)調査の目的

在宅で生活する重度身体障がい者の障害福祉サービスの利用実態等について調査し、障害福 祉サービス等の公的サービスの効果的な組みあわせとボランティア団体等の地域資源の効果的 な活用方法について、妥当性の検証を行う。 さらに、地域生活の経験年数によって必要となる福祉サービスの違いや特徴に着目し、今後、 施設入所者の地域移行を進めるにあたり、長期的な視野に立った支援のあり方を検討すること を、本調査の目的とする。

(2)調査の方法

重度身体障がい者(障害程度区分4以上)を対象とし、在宅生活の実態、介助環境、利用し ている障害福祉サービスの利用実態や評価、障害福祉サービスで期待する施策を把握し、利用 者が期待する障害福祉サービス及び地域資源のより効果的な活用方法の可能性を把握する。

(3)回収状況

対象者:重度身体障がい者(障害程度区分4~6かつ65歳未満)、906人 配布回収方法:調査票を郵送し、留め置きの上郵送で回収 実施期間:平成20年11月7日~11月20日 回収状況:回収票数427人票) 回答率:47.1%

Ⅱ.生活全般について

(1)個人属性

問0.居住区

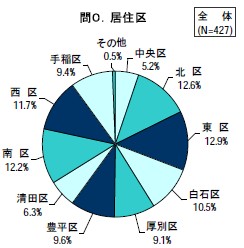

回答者(427人)の居住区は、中央区5.2%、北区 12.6%、東区12.9%、白石区10.5%、厚別区9.1%、 豊平区9.6 % 、清田区6.3 % 、南区12.2 % 、西区 11.7%、手稲区9.4%、不明0.5%となっている。

問0.居住区

問1. 記入者

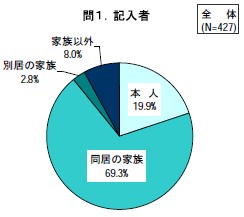

記入者は、本人19.9% 、同居の家族69.3% 、別居の家族2.8%、家族以外8.0%となっている。 記入者の7割は同居の家族であり、本人が直接記入は2割となっている。

問1. 記入者

問2(1).年齢

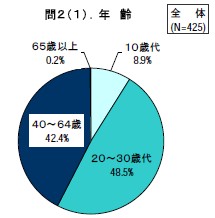

回答者の平均年齢は38.2歳であり、年齢階層では20~ 30歳代が48.5%、40~64歳が42.4%、10歳代が8.9%と なっている。

問2(1).年齢

問2(2).性別

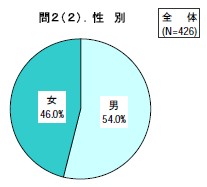

性別では、男が54.0%、女が46.0%となっている。

問2(2).性別

問2(3).身体障害者手帳の障がい区分

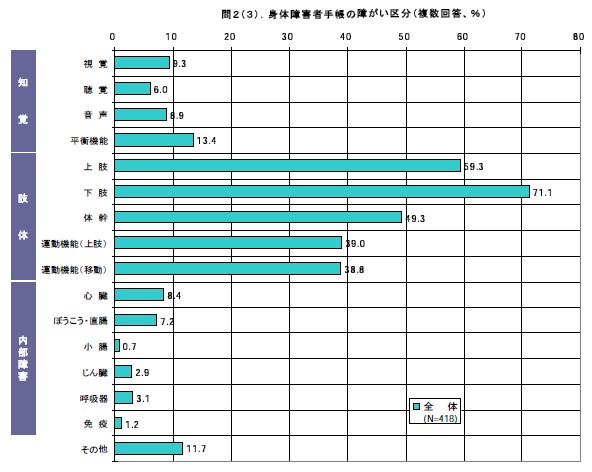

身体障害者手帳の障がい区分で多いのは、下肢71.1%、上肢59.3%、体幹49.3%、運動機能 (上肢)39.0%、運動機能(移動)38.8%の順となっている。 重度身体障がい者の89.5%は、肢体系の障がいをもつ者であり、あわせて知覚系の障がいを 持つ者が27.5%、内部系の障がいを持つ者は17.4%となっている。

問2(3) .身体障害者手帳の障がい区分(複数回答、%)

問2(4).身体障害者手帳の等級

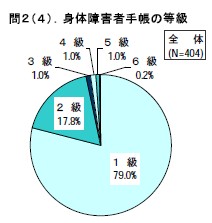

手帳の等級は、1級が79.0%、2級が17.8%となって いる。 1級、2級を合わせたいわゆる重度の身体障がい者が、 回答者全体の96.8%となっている。

問2(4) . 身体障害者手帳の等級

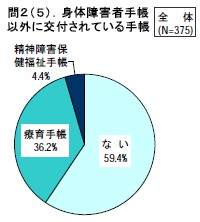

問2(5).身体障害者手帳以外に交付されている手帳

身体障害者手帳のみを交付されており、他の手帳の交付 は受けていない者は60.3%となっている。一方、療育手帳 の交付も受けている者は36.8%、精神障害保健福祉手帳の 交付を受けている者は4.5%となっている。 身体と療育の2つの手帳の交付を受けている者は35.2%、 身体と精神の2つの手帳の交付を受けている者は2.9%、3 つの手帳の交付を受けている者は1.6%となっている。

問2(5).身体障害者手帳以外に交付されている手帳

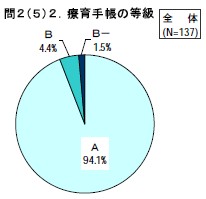

問2(5)2.療育手帳の等級

療育手帳の等級は、Aが94.2%、Bは4.4%、B-は 1.5%となっている。 重度身体障がい者で療育手帳の交付も受けている者の大 半は、等級がAとなっており、身体障がい及び知的障がい の両方が重度となっている。

問2(5)2.療育手帳の等級

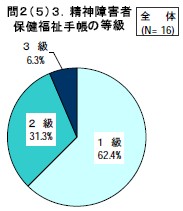

問2(5)3.精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害保険福祉手帳の等級は、1級が62.4%、2級は 31.3%、3級は6.3%となっている。 重度身体障がい者で精神障害保険福祉手帳の交付も受け ている者の6割は、等級が1級となっており、身体障がい 及び精神障がいの両方が重度となっている。

問2(5)3.精神障害者保健福祉手帳の等級

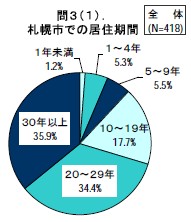

問3(1).札幌市での居住期間

回答者の札幌市での居住年数(札幌生まれを含む)は、 平均24.4年であり、20~29年が34.4%、30年以上が35.9% となっている。 一方、5年未満は6.5%(概ね15.3人に1人)、10年未満 (5年未満を含む)は12.0%(8.3人に1人)の比率となっ ている。

問3(1).札幌市での居住期間

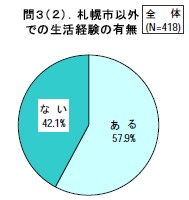

問3(2).札幌市以外での生活経験の有無

札幌市以外の市町村での生活歴がある者は、回答者の57.9%となっている。 特に身体障がいのみの者では70.7%が札幌市以外での生活 歴を有している。一方で身体と療育の併発の者では36.6%、 身体と精神の併発の人は45.5%、3障がい併発の者は33.3% となっている。

問3(2).札幌市以外での生活経験の有無

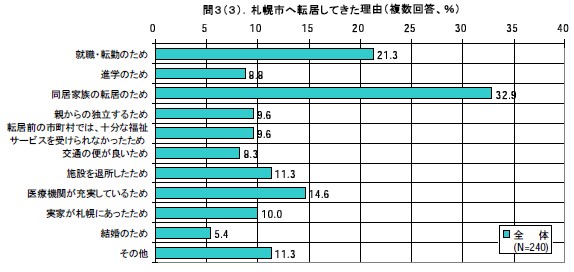

問3(3).札幌市へ転居してきた理由

札幌市へ転入してきた理由で多いのは、「同居家族の転居のため」が32.9%、「就職・転勤の ため」が21.3%の順になっており、また、「親からの独立」9.6%、「進学のため」8.8%、 「施設を退所したため」9.6%との回答もある。 なお、「転居前の市町村では充分な福祉サービスを受けられなかったため」は9.6%となっている。

問3(3).札幌市へ転居してきた理由(複数回答、%)

(2)生活属性

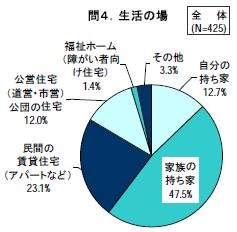

問4.生活の場

回答者の生活の場は、家族の持ち家47.5%、民間の 賃貸住宅(アパートなど)23.1%、自分の持ち家 12.7%等となっている。 家族もしくは自分の持ち家をあわせると60%の者が 持ち家に居住していることが分かる。

問4.生活の場

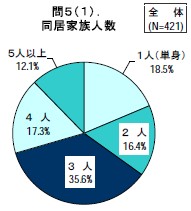

問5(1).同居家族人数

回答者の家族人数は、平均で2.95人であり、1人 (単身) 18.5 % 、2 人16.4% 、3 人35.8 %、 4 人17.3%、5人以上12.1%となっている。 1人暮らしの者は約2割程度いるが、8割以上の者 は家族とともに暮らしていることが分かる。

問5(1).同居家族人数

問5(2).同居家族

回答者の同居家族は、父51.3%、母64.8%、配偶者14.5%、兄弟姉妹25.1%、祖父祖母 8.7%、子ども9.2%、一人暮らし16.4%となっている。 回答者の既婚状況(配偶者が同居する人)は、既婚が14.5%、非婚が85.5%と推定される。 また、両親と同居50.1%(=208世帯/回答者415世帯)、母と2人暮らし7.8%(=33世帯/全 回答者421世帯)、父と二人暮らし0.7%(=3人/421世帯)、夫婦二人暮らし6.7%(=28人/ 421世帯)と推定される。 重度身体障がい者の家族状況は多様であるが、概して非婚であり、親との同居が多くなって いる。親が高齢化したときの介助や親の介護、居住の場の確保が、今後の課題となるものと考 えられる。

問5(2).同居家族(複数回答、%)

問6 .平成19年の年収

平成19年の年収は、100万円未満56.6%、100~200万円未満33.4%、200~300万円未満5.0%、 300万円以上4.9%となっている。

問6 .平成19年の年収

問7.年収の種類

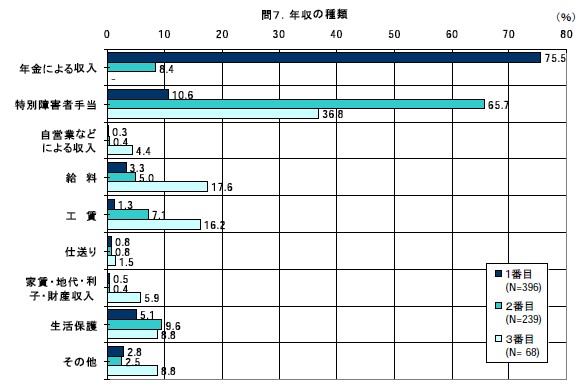

年収の種類で金額が多いものは、年金75.5%、特別障害者根手当10.6%、生活保護5.1%、 給料3.3%となっている。 年数と合わせて推察すると、障害年金を基本に生活している人が大半と推察される。

問7.年収の種類(%)

(3)施設入所歴

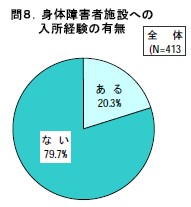

問8.身体障がい者施設への入所経験の有無

回答者の障がい者施設への入所歴は、ある20.3%、 ない79.7%となっている。

問8.身体障がい者施設への入所経験の有無

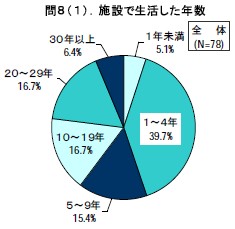

問8(1).施設で生活した年数

入所歴のある者の施設での生活年数は、平均10.5年 であり、1年未満5.1%、1~4年39.7%、5~9年 15.4%、10~19年16.7%、20~29年16.7%、30年以上 6.4%となっている。

施設歴が5年未満は45%、10年未満(5年未満を含 む)は60%となっており、施設にいた者でも、長くて も10年以内で地域生活を始めていることが推測される。 一方で10年以上の者は40%いる。また、施設を退所し た時期は、平均で11.0年前となっている。

問8(1).施設で生活した年数

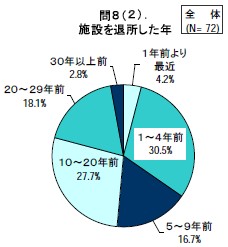

問8(2).施設を退所した年

1年前未満4.2%、1~4年30.6%、5~9年16.7%、 10~19年前27.8%、20~29年間前18.1%、30年以上前 2.8%となっている。

施設を退所して地域生活を送っている期間は、5年 未満が35%、10年未満(5年未満を含む)は52%であ るが、一方、地域生活がすでに10年以上に及ぶ人は 48%となっている。

問8(2).施設を退所した年

問8(3).施設を退所した理由

施設を退所した理由は、「地域で生活した かったため」51.3%、「施設には自由がなか ったため」30.8%、「他の入所者との人間関 係がわずらわしかったため」24.4%となっ ている。

問8(3).施設を退所した理由

問8(4).施設を退所した直後の生活の場

施設を退所した直後の生活の場は、家族の持ち家 44.4%、民間の賃貸住宅(アパートなど)30.9%となっている。

問8(4).施設を退所した直後の生活の場

問8(5) .施設を退所した直後の同居人

施設を退所した直後に同居した人は、母 54.4%、父44.3%、兄弟姉妹34.2%、一人 暮らし27.8%となっている。

親との同居が半数を占めている一方、最 初から一人暮らしを始める者も3割存在している。

問8(5) .施設を退所した直後の同居人

問8(6).施設を退所する際に相談した相手

退所するときに相談した相手は、家族 48.1%、入所していた施設職員39.2%、当事 者団体21.5%となっている。

退所するときの相談相手は家族が半数、施 設職員が4割となっており、家族や施設職員 が地域生活の情報提供者となっていることが 推測される。

問8 (6).施設を退所する際に相談した相手

(複数回答、%)

(4)今度の生活意向

問9.今後希望する暮らし

回答者の今後希望する暮らしで多いのは、親・きょうだい・配偶者などの家族と暮らしたい (続けたい)57.9%、一人暮らしを始めたいは19.6%となっている。 記入が本人の場合は、一人暮らしを始めたい48.8%、家族と暮らす37.5%で、同居の家族が 記入の場合は、一人暮らし4.2%、家族と同居71.2%となっている。

問9.今後希望する暮らし(複数回答、%)

(5)在宅生活・リハビリ属性

問10.介助の必要性

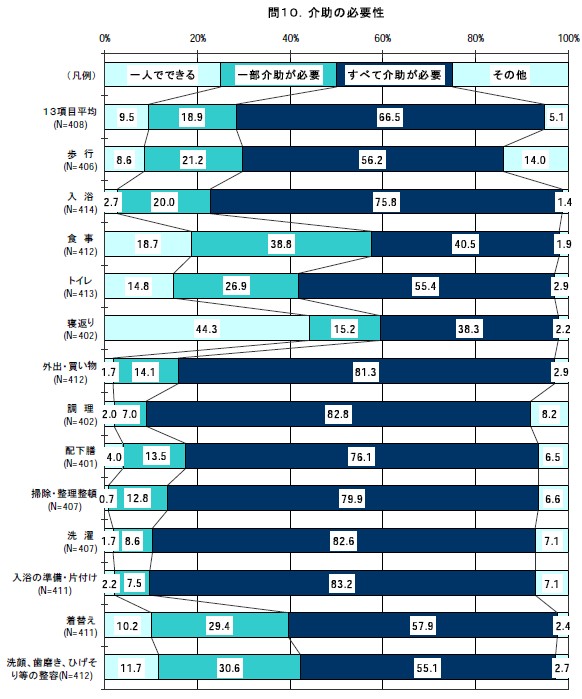

日常生活の介助の必要性で、設問項目の加重平均は、一人で出来る9.5%、一部介助が必要 18.9%、すべて介助が必要66.5%となっている。 すべてで介助が必要の回答の多い動作は、入浴の準備・片づけ83.2%、洗濯82.6%、調理 82.8%、外出・買い物81.3%などとなっている。 一人で出来る動作は、寝返り44.3%、食事18.7%、トイレ14.8%、洗顔・整容11.7%等とな っている。

問10.介助の必要性

問11.介助や手助けをしてくれる人

介助の手助けをしている人は、介助時間の一番長い人では、母58.5%、ヘルパー22.5%とな っている。2番目では父41.8%、ヘルパー20.2%、母7.3%、兄弟姉妹7.3%となっている。 家庭での介助は6割が母親となっており、日常生活を送る上でヘルパーの介護介助では行き 届かない部分やヘルパーのいない時間帯もあり、家族、特に母親の役割が多くなっていると推 測される。

問11.介助や手助けをしてくれる人

(6)医療処置属性

問12(1).医療上の措置の必要性

日常生活を送る上で医療処置を必要とする者は53.9%、 必要としない者は46.1%となっている。 重度身体障がい者の半数以上は、日常生活で介助以外に 医療処置を必要としている。特に内部障害がある者では 76.3%の者が医療処置を必要としている。

問12(1).医療上の措置の必要性

問12(2).必要としている医療上の措置

必要としている医療上の処置では、浣 腸・摘便46.9%、たん吸引25.1%。褥そう の処置20.3%、収尿器の交換23.2%となっている。

問12 (2).必要としている医療上の措置

(複数回答、%)

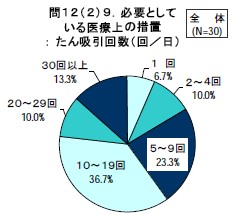

問12(2)9.必要としている医療上の措置

: たん吸引回数(回/日)

たん吸引を必要としている者の「たん吸引回数」は、 1日平均14.0回であり、回数では10~19回が36.7%、 5~9回が23.3%、30回以上が13.3%となっている。 たん吸引は1日平均14回であるが、回数の少ない者 と回数の多い者がおり、障がいの程度に応じ、個人差 が多く現れていると推測される。

問12(2)9.必要としている医療上の措置

: たん吸引回数(回/日)

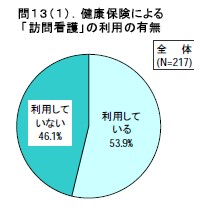

問13(1).健康保険による「訪問看護」の利用の有無

看護を利用」の者は、53.9%、利用していないは46.1%となっている。 重度身体障がい者のうち、半数以上の人が医療上の処置 として、障害福祉サービス以外に健康保険の訪問看護を併 用している。

問13(1).健康保険による「訪問看護」の利用の有無

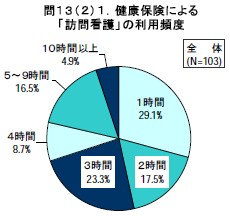

問13(2)1.健康保険による「訪問看護」の利用頻度

健康保険による訪問看護の1週間の利用時間数は、平均3.7時間となっている。

問13(2)1.健康保険による「訪問看護」の利用頻度

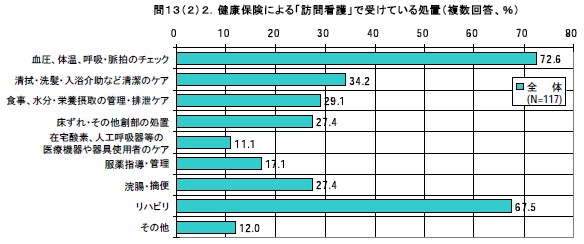

問13(2)2.健康保険による「訪問看護」で受けている処置

訪問看護の内容は、「血圧・体温、呼吸・脈拍のチェック」72.6%、「リハビリ」67.5%、 「清拭・洗髪・入浴介助など清潔のケア」34.2%となっている。 訪問看護では、血圧などのチェックとリハビリがサービスの基本となり、合わせて必要な看 護を加えているものと推測される。

問13(2) 2.健康保険による「訪問看護」で受けている処置(複数回答、%)

(7)日中生活

問14.日中の過ごし方

日中生活の過ごし方で一番多いもの は、「主に家にいる」45.6%、「施設や 作業所等に通い、生産活動、創作活動 に従事したり、入浴等の介助サービス を受けている」36.8%などとなってい る。

2番目は、「主に家にいる」32.9%、 「通院・リハビリ」31.1%、「施設や作 業所等に通い、生産活動、創作活動に 従事したり、入浴等の介助サービスを 受けている」18.2%となっている。

重度身体障がい者の日中生活は、半 数の者は主に家で過ごしているが、4 割近くの者は外出し、生産活動、創作 活動をしたり、入浴サービスを受けた りしていることが分かる。

問14.日中の過ごし方

問15.近隣住民との付き合いの程度

近隣住民との付き合いの程度は、「会った とき、あいさつをする程度」48.0%、「特に 付き合いはない」45.0%となっている。 重度身体障がい者の半数は、近隣住民と あいさつを交わしたりしているが、特に付 き合いのない者も同数いる。 いずれにしてもあいさつをする程度かあ いさつを交わす機会もない者がほとんどで あり、地域との深い結びつきはないものと 推測される。

問15.近隣住民との付き合いの程度

問16(1).介助等を頼める近隣住民の有無

いざという時に介助等を頼める近隣住民がいる者は、 17.2%、いない者は82.8%となっている。

問16(1) .介助等を頼める近隣住民の有無

問16(2).知り合うきっかけ

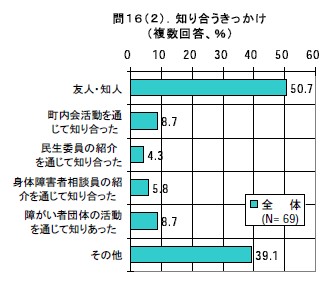

介助してくれる人と知り合う契機は、 「友人・知人だったので」が半数を占め ている。

問16(2) .知り合うきっかけ

(複数回答、%)

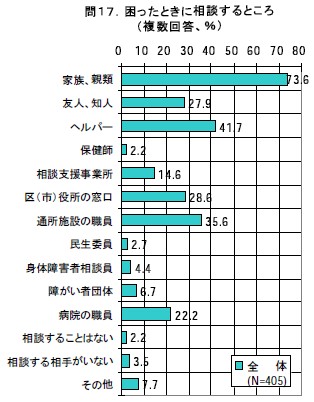

問17.困ったときに相談するところ

困ったときに相談するところは、家族・ 親類73.6%、ヘルパー41.7%、通所施設の 職員35.6%となっている。 重度身体障がい者が、日頃、困ったこと を相談する相手は家族・親類が大半である が、ヘルパー、施設職員に相談している者 も半数近くいる。

問17.困ったときに相談するところ

Ⅲ.障害福祉サービスについて

(1)ホームヘルプサービスの利用実態

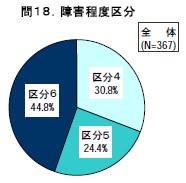

問18.障害程度区分

障害程度区分は、区分4が28.9%、区分5が22.9%、区 分6が42.0%となっている。 調査票の記入が本人の場合、区分4が39.5%、区分5が 28.9%、区分6が25.0%、また同居する家族が記入の場合、 区分4が25.9%、区分5が21.9%、区分6が46.2%となっ ており、障害程度区分からみると、障がいの重たい人は、 今回の調査票を家族が記入する傾向が強く、軽い人は本人 が記入する傾向が強くなっている。

問18.障害程度区分

問19.障害福祉サービス(障害者自立支援法)のホームヘルプサービス利用の有無

障害福祉サービスとして、ホームヘルプサービスを利用している者は、72.3%、利用していない者は27.7%と なっている。 特に一人暮らしの者は利用が95.4%と多い一方で、母 と同居の人は65.1%に留まっている。また、障がいが身 体障がいのみの者は利用が81.0%、療育手帳もあわせ持 つ者は56.1%となっている。

重度身体障がい者の7割はホームヘルプサービスを利 用しているが、3割の者は利用していない。

また一人暮らしの者は、ほとんどの人がホームヘルプサービスを利用しているが、母親との 同居では、利用が6割まで下がる。一方、障がいが身体障がいのみの者は利用が8割であるが、 療育手帳も持つ人は利用が6割を切っています。 ホームヘルプサービスは、一人暮らしの者、障がいが身体障がいのみの者では利用が多いが、 母親と同居、他の障がいも併せ持つ者では、多少、利用が低下する傾向があると言える。

問19.障害福祉サービス(障害者自立支援法)のホームヘルプサービス利用の有無

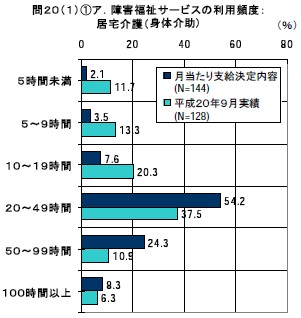

問20(1)①ア.障害福祉サービスの利用頻度: 居宅介護(身体介助)

支給決定時間は、平均で44.9時間となっ ており、決定時間が100 時間以上の者は 8.3%、50~99時間の者は24.3%となっている。

利用実績は平均で29.6時間であり、100時 間以上の者は6.3 % 、50 ~ 99 時間の者は 10.9%となっている。 利用時間の利用率(=利用実績/支給決 定時間×100、%)は、平均で67%となって いる。

利用率が75%以上の者は52.9%、50~ 75%未満の者は16.8%、25~50%未満の者 は16.0%、25%未満は10.1%、0%(未回 答、不明を含む)は4.2%となっている。

問20(1)①ア.障害福祉サービスの利用頻度:

居宅介護(身体介助) (%)

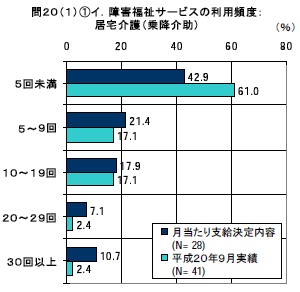

問20(1)①イ.障害福祉サービスの利用頻度: 居宅介護(乗降介助)

支給決定回数は、平均で11.3回となって おり、30回以上の者は10.7%、20~29回の 者は7.1%、10~19回の者は17.9%となって いる。 利用実績は平均で6.3回であり、30回以上 の者は2.4%、20~29回の者は2.4%となっ ている。 利用時間の利用率(=利用実績/支給決 定時間×100、%)は、平均で64%となって いる。 利用率が75%以上の者は58.3%、50~ 75%未満の者はなし、25~50%未満の人は 16.7%、25%未満は12.5%、0%(未回答、 不明を含む)は12.5%となっている。

問20 (1)①イ.障害福祉サービスの利用頻度:

居宅介護(乗降介助) (%)

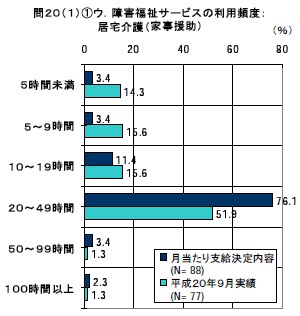

問20(1)①ウ.障害福祉サービスの利用頻度:居宅介護(家事援助)

支給決定時間は、平均で32.5時間となって おり、決定時間が100時間以上の者は2.3%、 50 ~ 99 時間の者は3.4 % 、20 ~ 49 時間は 76.1%となっている。

利用実績は平均で22.3時間であり、100時 間以上の者は1.3%、50~99時間の者は1.3%、 20~49時間は51.9%となっている。

利用時間の利用率(=利用実績/支給決定 時間×100、%)は、平均で72%であり、 利用率が75%以上の者は61.1%、50~75%未 満の者は9.7%、25~50%未満の者は15.3%、 25%未満は8.3%、0%(未回答、不明を含 む)は5.6%となっている。

問20(1)①ウ.障害福祉サービスの利用頻度:

居宅介護(家事援助) (%)

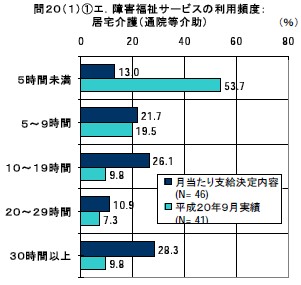

問20(1)①エ.障害福祉サービスの利用頻度: 居宅介護(通院等介助)

支給決定時間は、平均で19.8時間となって おり、決定時間が30時間以上の者は28.3%、 20 ~29時間の者は10.9%、10~19時間は 26.1%となっている。 利用実績は平均で8.3時間であり、30時間 以上の者は9.8%、20~29時間の者は7.3%、 10~19時間は9.8%となっている。 利用時間の利用率(=利用実績/支給決定 時間×100、%)は、平均で48%であり、利 用率が75%以上の者は30.6%、50~75%未満 の者は13.9%、25~50%未満の者は16.7%、 25%未満は22.2%、0%(未回答、不明を含 む)は16.7%となっている。

問20(1)①エ.障害福祉サービスの利用頻度:

居宅介護(通院等介助) (%)

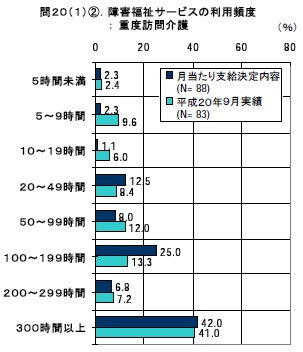

問20(1)②.障害福祉サービスの利用頻度: 重度訪問介護

支給決定時間は、平均で226.4時間となっ ており、決定時間が300 時間以上の者は 42.0%、200~299時間の者は6.8%、100~ 199時間は25.0%となっている。 利用実績は平均で207.7時間であり、300 時間以上の者は41.0%、200~299時間の者 は7.2%、100~199時間は13.3%となっている。

利用時間の利用率(=利用実績/支給決 定時間×100、%)は、平均で81%であり、 利用率が75%以上の者は72.0%、50~75% 未満の者は9.3 %、25~ 50 %未満の者は 6.7%、25%未満は12.0%となっている。

問20(1)②.障害福祉サービスの利用頻度: 重度訪問介護

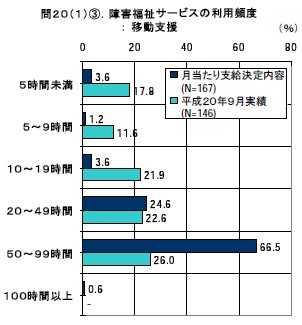

問20(1)③.障害福祉サービスの利用頻度: 移動支援

支給決定時間は、平均で48.1時間となっ ており、決定時間が100時間以上の者は 0.6%、50~99時間の者は66.5%、20~49時 間は24.6%となっている。 利用実績は平均で25.8時間であり、50~ 99時間の者は26.0%、20~49時間は22.6% となっている。

問20(1)③.障害福祉サービスの利用頻度: 移動支援

(2)ホームヘルプサービスの満足状況

問20(2).ホームヘルプサービスの満足状況

現在受けているホームヘルプサービスのうち、有効回答者(設問の回答者)のサービス全体 の満足状況は、満足が19.9%、おおむね満足が46.2%、あまり満足していないが22.3%、満足 していないが11.6%となっており、「満足している」の計は66.1%となっている。 支給決定時間数の満足状況は、満足が32.8%、おおむね満足が39.3%、あまり満足していな いが9.0%、満足していないが19.0%となっており、「満足している」の計は72.1%となってい る。

サービスの範囲の満足状況は、満足が23.4%、おおむね満足が36.4%、あまり満足していな いが18.5%、満足していないが21.7%となっており、「満足している」の計は59.8%となって いる。 ヘルパーの技術の満足状況は、満足が28.6%、おおむね満足が50.5%、あまり満足していな いが13.6%、満足していないが7.3%となっており、「満足している」の計は79.1%となってい る。

事業所の対応(わかりやすく説明してくれる等)の満足状況は、満足が33.6%、おおむね満 足が47.9%、あまり満足していないが14.0%、満足していないが4.5%となっており、「満足し ている」の計は81.5%となっている。 費用負担の満足状況は、満足が30.0%、おおむね満足が39.3%、あまり満足していないが 13.6%、満足していないが17.1%となっており、「満足している」の計は69.3%となっている。 全体の傾向として、重度身体障がい者は、現在のホームヘルプサービスについて、7割近く の人が満足しており、その内容を見ると、支給決定時間の満足状況は7割、サービスの範囲で は6割、ヘルパーの技術では8割、事業所の対応では8割、費用の負担では7割となっている。 中でも事業所の対応への評価が高く、サービスの範囲については、相対的に低めの評価となっ ている。

満足していないだけでみると、全体では12%の指摘であるが、支給決定時間では19%、サー ビスの範囲では22%、ヘルパーの技術では7%、事業所の対応では4%、費用負担では17%と なっており、不満という点からは、サービスの範囲、支給決定時間、費用負担について検討が 必要と考えられる。

問20(2).ホームヘルプサービスの満足状況

(3)支給決定時間に満足していない人のホームヘルプサービスの必要支給時間

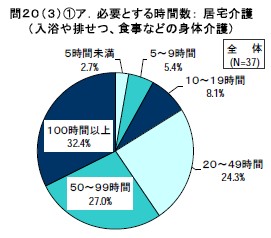

問20(3)①ア.必要とする時間数: 居宅

介護(入浴や排せつ、食事などの身体介護)

居宅介護(入浴や排せつ、食事などの身体介 護)の必要時間数は、平均70.1時間となってお り、100 時間以上が32.4 % 、50 ~ 99 時間が 27.0%、20~49時間が24.3%となっている。 回答者の支給決定時間は平均で32.5時間、利 用実績は平均で22.3時間となっているが、支給 決定時間に不満のある者の希望する平均必要時 間数は70.1時間であり、特に100時間以上が 32%となっている。

問20 (3)①ア.必要とする時間数: 居宅介護

( 入浴や排せつ、食事などの身体介護)

問20(3)①イ.必要とする時間数: 居宅 介護(通院のための車への乗降介助)

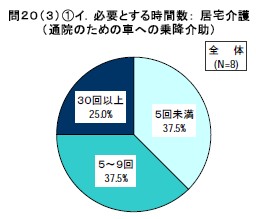

居宅介護(通院のための車への乗降介助)の 必要時間数(回数)は、平均15.4回となってお り、時間数では、30回以上が25.0%、5~9回 が27.5%となっている。

支給決定回数は平均で11.3 回、利用実績は 平均で6.3 回となっているが、支給決定時間に 不満のある者の希望する平均必要時間数(回 数)は15.4 回であり、特に30 回以上が25.0% となっている。

問20(3)①イ.必要とする時間数: 居宅介護

( 通院のための車への乗降介助)

問20(3)①ウ.必要とする時間数: 居宅 介護(調理や洗濯、掃除などの家事援助)

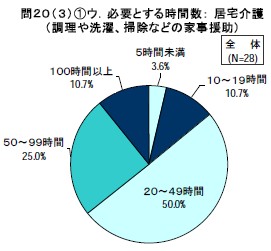

居宅介護(調理や洗濯、掃除などの家事援 助)の必要時間数は、平均44.5時間となってお り、時間数では、100時間以上が10.7%、50~ 99時間が25.0%、20~49時間が50.0%となって いる。

支給決定時間は平均で32.5時間、利用実績は 平均で22.3時間となっているが、支給決定時間 に不満のある者の希望する平均必要時間数は 44.1時間であり、50時間以上の人は、35.7%と なっている。

問20(3)①ウ.必要とする時間数: 居宅介護

(調理や洗濯、掃除などの家事援助)

問20(3)①エ.必要とする時間数: 居宅介護(通院介助)

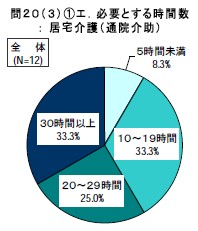

居宅介護(通院援助)の必要時間数は、平均27.2時間 となっており、時間数では、30時間以上が33.3%、20~ 29時間が25.0%、10~19時間が33.3%となっている。 支給決定時間は平均で19.8時間であり、利用実績は平 均で8.3時間となっているが、支給決定時間に不満のある 者の希望する平均必要時間数は27.2時間であり、30時間 以上の者は33.3%、30時間未満の者は58.3%となってい る。

問20(3)①オ.必要とする時間数: 重度訪問介護

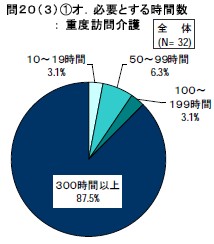

重度訪問介護の必要時間数は、平均477.8時間となって おり、時間数では、300時間以上が87.5%、100~199時間 が3.1%、50~99時間が6.3%となっている。 支給決定時間は平均で226.4時間、利用実績は平均で 207.7時間となっているが、支給決定時間に不満のある人 の希望する平均必要時間数は477.8時間であり、300時間 以上の人が87.5%となっている。

問20(3)①オ.必要とする時間数: 重度訪問介護

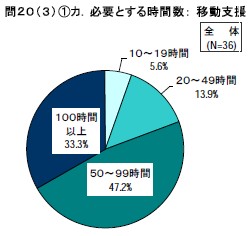

問20(3)①カ.必要とする時間数: 移動支援

移動支援の必要時間数は、平均106.0時間となっており、 時間数では、100時間以上が33.3%、50~99時間が47.2%、 20~49時間が13.9%となっている。 支給決定時間は平均で48.1時間、利用実績は平均で 25.8時間となっているが、支給決定時間に不満のある者 の希望する平均必要時間数は106.0時間であり、50時間以 上の人が80.5%となっている。

(4)ホームヘルプサービスの必要時間不足への対応

問20(3)②.時間不足への対応の仕方

ホームヘルプサービスを利用している者 で、不足時間への対応で多いのは、「家族が 介助している」69.9%、「我慢している」家族が介助している 43.2%、「有料の介護サービスを利用してい有料の介護サービ スを利用している」15.8%、「生活介護等の通所施設に通っている」15.8%となっている。

ホームヘルプサービスの不足時間数は、 我慢や家族の介助によって対応している者1 5.8 施設に通っている が多く、また、有料サービスを利用したり、その他1 2.3 通所で対応している者もいることが分かった。

問20(3)②.時間不足への対応の仕方

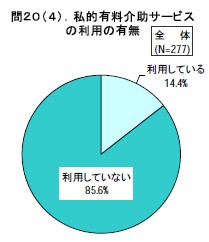

問20(4).私的有料介助サービスの利用の有無

私的有料サービスを利用している者は14.4%、利用していない者は85.6%となっている。

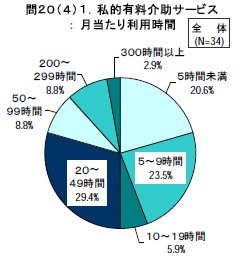

問20(4)1.私的有料介助サービス: 月当たり利用時間

1か月当たりの平均利用時間は49.8時間であり、 間数で多いのは、20~49 時間29.4%、5~9時間 23.5%、5時間未満20.6%となっている。

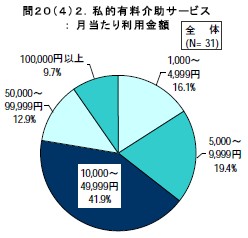

問20(4)2.私的有料介助サービス: 月当たり利用金額

1か月当たりの平均利用金額29,133円であり、金 額で多いのは、10,000~49 ,999円41.9%、5,000~ 99,999円12.9%となっている。

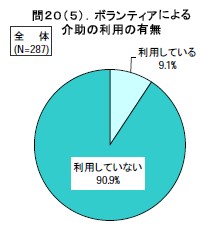

問20(5).ボランティアによる介助の利用の有無

公的なホームヘルプサービス以外にボランティア による介助を利用している者は9.1%、利用していな い者は90.9%となっている。

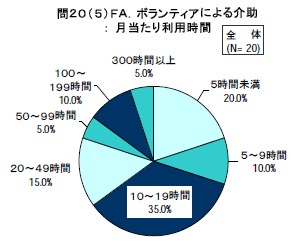

問20(5)FA.ボランティアによる介助: 月当たり利用時間

1か月当たりの平均利用時間は42.5時間であり、 時間数で多いのは、10~19時間35.0%、5時間未 未満20.0%20~49時間15.0%となっている。

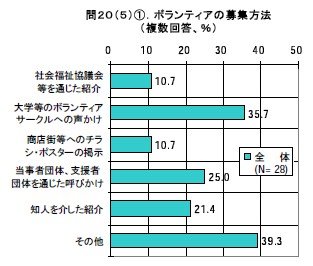

問20(5)①.ボランティアの募集方法

ボランティアを利用している者のボラン ティアの募集方法は、「大学等のボランティ アサークルへの声かけ」35.7%、「当事者団 体、支援者、団体を通じた呼びかけ」 25.0%となっている。

問20(5)②.ボランティアの利用意向

ボランティアを利用していない者の、今後の利 用予定は、「機会があれば利用したい」44.5%、 「今後とも利用する予定はない」39.4%、「利用 したいがどのように募集したらよいかわからな い」11.4%となっている。

(5)ホームヘルプサービスの不満内容

問20(5)③.ホームヘルプサービスの「サービス内容、範囲」に満足できない理由

ホームヘルプサービスの「サービス内容に満足 していない者の、満足していない理由で多いのは、「重度訪問介護、移動支援 の外出範囲が制限されているため」医療的ケアに対応できないか ら」48.7%、「入院中に利用できないから」46.2%の順となっている。

問20(5)③.ホームヘルプサービスの「サービス内容、範囲」に満足できない理由

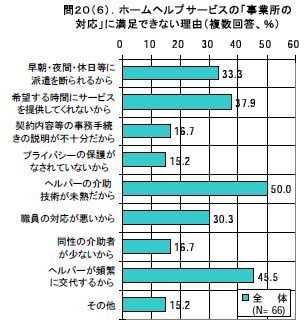

問20(6).ホームヘルプサービスの「事業所の対応」に満足できない理由

事業所の対応に満足していない人の、満 足していない理由で多いのは、「ヘルパーの 介助技術が未熟だから」50.0%、「ヘルパー が頻繁に交代するから」45.5%、「希望する 時間にサービスを提供してくれないから」 37.9%の順となっている。

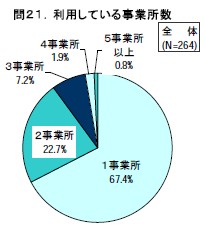

問21. 利用している事業所数

現在、利用している居宅介護等のホームヘルプサービ スを提供する事業所数は、平均で1.46所であり、利用が 1事業所は67.4%、2事業所は22.7%、3事業所は7.2% となっている。

問22.ホームヘルプサービスを利用しない理由

ホームヘルプサービスを利用しない 者の、利用していない理由で多いのは、「サ ービスを必要としていないから」33.0%となっている。 サービスを必要としていながら利用して いない者の理由として、「利用者負担がかか るから」27.8%、「サービス内容がわからな いから」16.5%、「利用方法がわからないか ら」15.7%となっている。

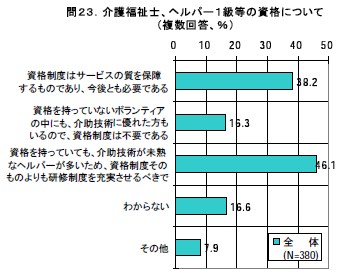

問23.介護福祉士、ヘルパー1級等の資格について

介護福祉士やヘルパー1級等の資格 の必要性については、「資格を持って いても、介助技術が未熟なヘルパーが 多いため、資格制度そのものよりも研 修制度を充実させるべき」46.1 %、 「資格制度はサービスの質を保障する ものであり、今後とも必要である」 38.2%となっている。

(6)日中活動系サービスの利用実態

問24.日中活動系サービスの利用の有無

日中活動系サービスを利用している者は50.9%、利 用していない者は49.1%となっている。

問24.日中活動系サービスの利用の有無

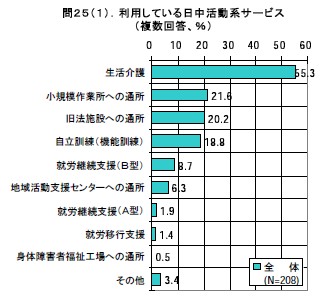

問25(1).利用している日中活動系サービス

回答者が利用している日中活動系サービス で多いものは、生活介護55.3%、小規模作業 所への通所21.6%、旧法施設への通所20.2%、 となっている。

問25(1).利用している日中活動系サービス

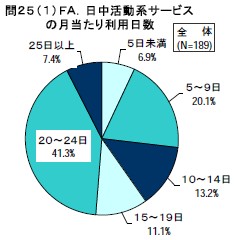

問25(1)FA.日中活動系サービスの月当たり利用日数

1か月当たりの平均利用日数は15.8 日となっており、 日数で多いのは、20~24 日は41.3%、5~9日が 20.1%となっている。

(7)日中系サービスの満足状況

問25(2).日中活動系サービスの満足状況

現在受けている障害者自立支援法の日中活動系サービスに対する有効回答者(設問の回答 者)のサービス全体の満足状況は、満足が17.7%、おおむね満足が59.6%、あまり満足してい ないが18.7%、満足していないが3.9%となっており、「満足している」の計は77.3%となって いる。

支給の内容についての満足状況は、満足が22.1%、おおむね満足が56.4%、あまり満足して いないが15.7%、満足していないが5.9%となっており、「満足している」の計は78.4%となっ ている。

事業所・職員の対応についての満足状況は、満足が28.3%、おおむね満足が59.0%、あまり 満足していないが11.2%、満足していないが1.5%となっており、「満足している」の計は 87.3%となっている。 費用負担についての満足状況は、満足が21.1%、おおむね満足が48.0%%、あまり満足して いないが16.7%、満足していないが14.2%となっており、「満足している」の計は69.1%とな っている。

全体の傾向として、重度身体障がい者は、現在の日中活動系サービスについて、7~8割の 者が満足していることが判明した。その内容を見ると、支給の内容の満足状況は8割、事業 所・職員については9割、費用の負担では7割となっている。事業所・職員の対応への評価が 高く、費用負担については、相対的に低めの評価となっている。

問25(2).日中活動系サービスの満足状況

(8)日中活動系サービスの不満内容

問25(3).日中活動系サービスの「支援の内容」に満足できない理由

日中活動系サービスを利用している者で、 支援の内容に満足できない者の満足してい ない理由で多いのは、「支援、訓練の内容が 魅力的ではないから」43.9%、「重度身体障 がい者向けのプログラムが容易されていな いから」33.3%、「医療的ケアに対応できな いから」26.3%となっている。

問25(3).日中活動系サービスの「支援の内容」に満足できない理由

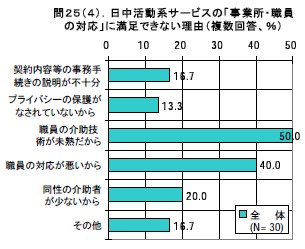

問25(4).日中活動系サービスの「事業所・職員の対応」に満足できない理由

日中活動系サービスを利用している者で、 事業所・職員の対応に満足していない者の、 満足していない理由で多いのは、「職員の介 助技術が未熟だから」50.0%、「職員の対応 が悪いから」40.0%となっている。

問25(4).日中活動系サービスの「事業所・職員の対応」に満足できない理由

問26.日中活動系サービスを利用していない理由

日中活動系サービスを利用していない 者のサービスを利用しない理由で多いの は、「サービスを必要としないから」 33.5%となっており、「サービスが必要」 な人は66.5%となっている。 サービスを利用しない理由で多いのは、 「自分の希望する内容・メニューが用意 されていないから」24.1%、「医療的ケア に対応できていないから」19.4%、「利用 者負担がかかるから」18.8%、「送迎がな いから」17.1%、「サービス内容がわから ないから」14.7%となっている。

問26.日中活動系サービスを利用していない理由

問27. 利用したい日中活動系サービス

今後、利用したい日中活動系サービスに ついて、多いものは「入浴、排泄、食事の 介護等の提供を行うサービス」46.5%、 「文化的、創作的活動の機会の提供を行うサービス」32.2%、 「満足のいく工賃を得ることができる作業の機会の提供を行うサービ ス」15.8%となっており、サービスを必要 としていない者は16.8%となっている。

問27. 利用したい日中活動系サービス

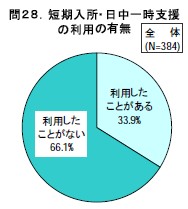

問28.短期入所・日中一時支援の利用の有無

過去一年での短期入所・日中一時支援の利用は、利用したことがある33.9%、 利用したことがない66.1%となっている。

問28.短期入所・日中一時支援の利用の有無

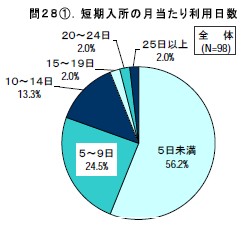

問28①.短期入所の月当たり利用日数

短期入所の1か月の平均利用日数は5.8日となって おり、日数では、5日未満が56.1%、5~9日が 24.5%、10~14日が13.3%となっている。

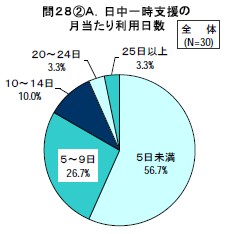

問28②A.日中一時支援の月当たり利用日数

日中一時支援サービスの1か月の平均利用日数は 5.7日となっており、日数では、5日未満が56.7%、 5~9日が26.7%、10~14日が10.0%となっている。

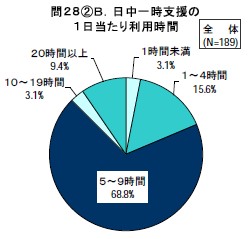

問28②B.日中一時支援の1日当たり利用時間

日中一時支援サービスの1日あたりの平均利用時 間は7.6時間となっており、時間数では、5~9時間 が68.8%、1~4時間が15.6%、20時間以上が9.4% となっている。

Ⅳ.就労状況について

(1)通所施設の利用

問29.就業状況

回答者の就労の状況は、「仕事をしていない」と答え た者が72.2%となっている。 「仕事をしている」と答えた者は、6.3%、「通所施設 等で作業をし、工賃を得ている」と答えた者は、21.4% となっている。

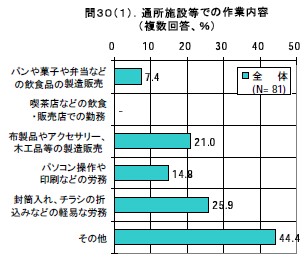

問30(1).通所施設等での作業内容

通所施設等で作業し工賃を得ている者の 作業内容で多いのは、「封筒入れ、チラシの 折り込みなどの軽易な労働」25.9%、「布製 品やアクセサリー、木工品等の製造販売」 21.0%、「パソコン操作や印刷などの労働」 14.8%、「パン、菓子、弁当などの飲食品の 製造販売」7.4%となっている。

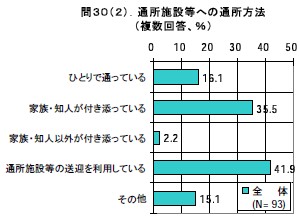

問30(2).通所施設等への通所方法

通所施設への通所の方法は、「ひとりで通 っている」が18.1%となっている。付き添 いがあるものとして多いものは、「通所施設 等の送迎を利用している」41.9%、「家族・ 知人が付き添っている」35.5%となってい る。

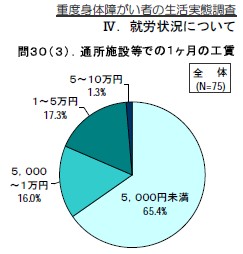

問30(3).通所施設等での1ヶ月の工賃

通所施設の工賃は、1か月平均6,089円となっており、 金額としては、5,000円未満65.3%、5,000円から1万 円未満16.0%、1~5万円未満17.3%となっている。

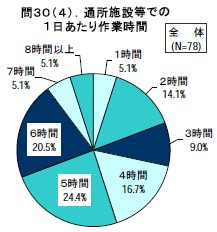

問30(4).通所施設等での1日あたり作業時間

通所施設の作業時間は、1日あたりで平均4.5時間と なっており、時間としては、5時間24.4%、6時間 20.5%、4時間16.7%等となっている。

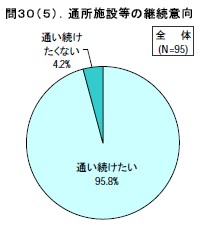

問30(5).通所施設等の継続意向

今後の今の通所施設への通所以降は、「通い続けた い」が95.8%、「通い続けたくない」が4.2%となって いる。

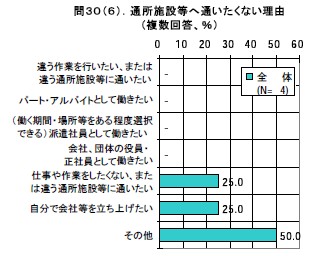

問30(6).通所施設等へ通いたくない理由

「通い続けたくない」と答えた者の通いた くない理由で多いのは、「仕事や作業をした くない、または違う通所施設等に通いたい」 25.0%、「自分で会社等を立ち上げたい」 25.0%となっている。

(2)就労の状況

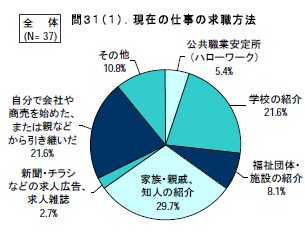

問31(1).現在の仕事の求職方法

仕事をしている者の仕事の見つけ方で多い のは、「家族・親戚・知人の紹介」29.7%、 「学校の紹介」21.6%、「自分で会社や商売 を始めた、または親などから引き継いだ」 21.6%となっている。 「福祉団体・施設の紹介」は8.1%、「新 聞・チラシなどの求人広告。求人雑誌」は 2.7%となっている。

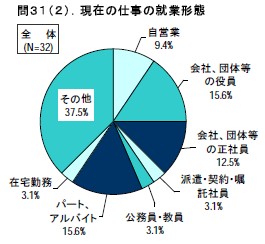

問31(2).現在の仕事の就業形態

仕事の種類、立場はで多いのは、「会社、団体等 の役員」15.6%、「パート、アルバイト」15.6%、 「会社、団体等の正社員」12.5%となっている。 「自営業」は、9.4%となっている。 経営者(自営業、役員)が25.0%、勤労者(正 社員、派遣・嘱託、公務員・教員、パート、アル バイト)が34.3%となっており、在宅勤務は、 3.1%となっている。

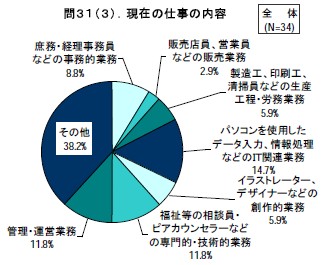

問31(3).現在の仕事の内容

仕事の内容で多いのは、「パソコンを使用 したデータ入力、情報処理などのIT関連 業務」14.7%、「福祉等の相談員・ピアカウ ンセラーなどの専門的・技術的業務」 11.8%、「管理・運営業務」11.8%「庶務・ 経理事務員などの事務的業務」8.8%等とな っている。

問31(4).現在の仕事の就業年数

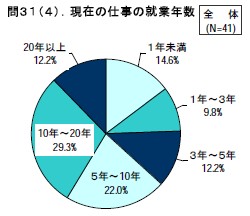

回答者の就業年数で多いのは、「10年以上20年未 満」9.3%、「5年以上10年未満」22.0%、「3年以上 5年未満」12.2%です。「1年未満」は14.6%となっ ている。

問31(5).在宅勤務の意向

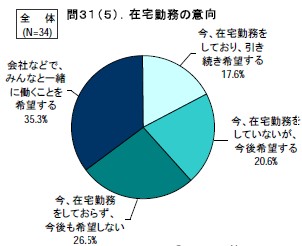

回答者の在宅勤務の意向では、「今、在宅勤 務をしており、引き続き希望する」が17.6%、 「今、在宅勤務をしていないが、今後希望す る」20.6%と在宅勤務を希望する者が38.2%と なっているのに対し、「今、在宅勤務をしてお らず、今後も希望しない」が26.5%「会社など で、みんなと一緒に働くことを希望」35.3%と 在宅勤務を希望しない者が61.8%となっている。

問31(6)①.1日の就労時間

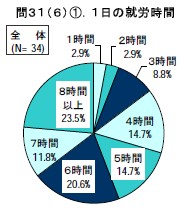

一日の就労時間の平均は、5.7時間となっており、就労時 間で多いのは、8時間以上23.5%、6時間20.6%、5時間 14.7%、4時間14.7%等となっている。3時間以下は14.6% となっている。

問31(6)②.平成20年9月の月当たり就労日数

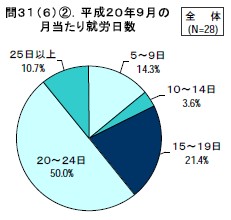

1か月の平均の就労日数は18.3日となっており、日 数で多いのは、20~24日50.0%、15~19日21.4%、5 ~9日14.3%となっている。

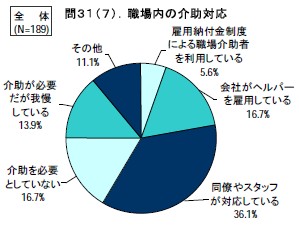

問31(7).職場内の介助対応

職場内の介助では、「介助を必要としてい ない」が16.7%、「介助が必要だが我慢して いる」が13.9%となっており、あわせて 30.6%の者が介助を受けていない。 介助を受けている者では、「同僚やスタッ フが対応している」36.1%、「会社がヘルパ ーを雇用している」16.7%、「雇用納付金制 度による職場介助者を利用している」5.6% となっている。

(3)就労していない人の状況

問32(1).仕事をしていない理由

就労していないと答えた者の仕事をしていな い理由では、「障がいや病状からみて無理だ から」が80.4%となっている。

問32(2).今後の就労意向

今後の就労意向は、「仕事をしたい」が33.8%、「仕事をし たくない」が66.2%となっている。

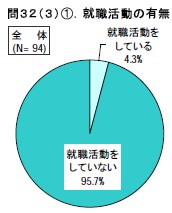

問32(3)①.就職活動の有無

仕事をしたいと答えた者で、現在、「就職活動をして る」と答えた者は4.3%、「就職活動をしていない」と答えた 者が95.7%となっている。

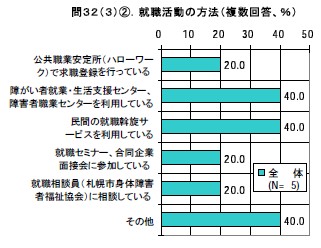

問32(3)②.就職活動の方法

就職活動の内容として多いのは、「障が い者就業・生活支援センター、障害者職 業センターを利用している」40.0%、「民 間の就職斡旋サービスを利用している」 40.0%等となっている。

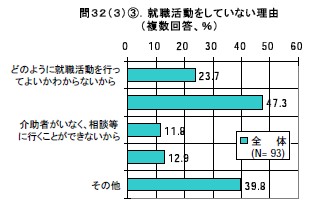

問32(3)③.就職活動をしていない理由

就職活動をしていない理由で多いのは、 「体調が不安定だから」47.3%、「どのよう に就職活動を行ってよいのかわからないか ら」23.7%等となっている。

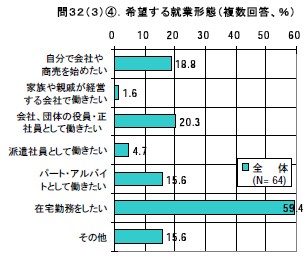

問32(3)④.希望する就業形態

希望する就業形態で多いのは、「在宅勤務 をしたい」59.4%、「会社、団体の役員、正 社員として働きたい」20.3%、「自分で会社 や商売を始めたい」18.8%、「パート、アル バイトとして働きたい」15.6%となってい る。

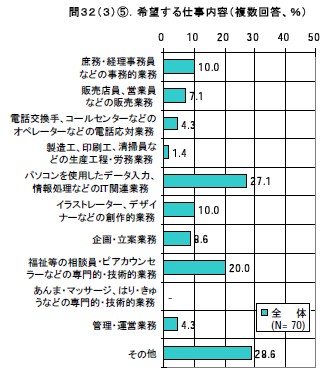

問32(3)⑤.希望する仕事内容

希望する仕事の内容はで多いのは、 「パソコンを使用したデータ入力、情報 処理などのIT関連業務」27.1%、「福 祉等の相談員、ピアカウンセラーなどの 専門的・技術的業務」20.0%等となって いる。

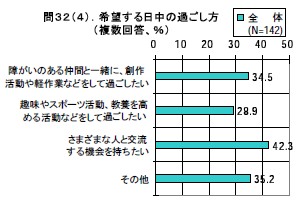

問32(4).希望する日中の過ごし方

仕事をしたくないと回答した者の、日中の 主な活動の希望で多いのは、「さまざまな人 と交流する機会を持ちたい」42.3%、「障が いのある仲間と一緒に、創作活動や軽作業な どをして過ごしたい」34.5%、「趣味やスポ ーツ活動、教養を高める活動をして過ごした い」28.9%となっている。

(4)就労への要望

問33.仕事を続ける(始める)上で必要なこと

仕事を続ける、始める上で必要なこととし て指摘が多いものは、「障がいにあった仕事 や働く場の提供」65.8%、「障がいにあった 設備の整備」50.2%、「通勤手段の確保」 43.8 % 、「職場での必要な支援の確保」 42.9%、「職場における障がいへの理解と配 慮の啓発」42.9%、「通勤費用や通勤のため の介助の保障」42.9%などとなっている。

Ⅴ.自由意見

問34 あったらよいと思うサービス

(1)情報、相談、生活支援

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・障害者自立支援の場合も介護用品のリースをできる様にしてほしい。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・サービスを受けるまでの手続きが、もっと簡単に出来るといいと思います。制度、サービス を分かりやすく説明したパンフレットのようなものがあるといいのですが・・・

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・週一回でよいから昼食用のお弁当を届けてもらえるサービスがあると生活にアクセントがで きて楽しみになると思う。(もちろん有料で)

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・生活保護ではなく、家賃の保障をする制度があれば良いと思います。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障がいにあった仕事や情報の提供をもっと増やして欲しい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・障害者福祉用具、補助用具の常設展示ショップの開設。

・障害等に関して気軽に相談の出来る窓口の設立。

【20~30歳代、男、1級】

・役所までいちいちいかなくてもインターネットで色々な手続きが出来たらいい。アンケート もネットでしてもらいたい。(えらべるようにしてほしい)

・相談する所ばかり作っても、何の解決にもつながらないなら意味がない。問題を解決出来る 所を作ってほしい。[244]

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・必要に応じて、レンタル出来れば良いと思う。例えば、階段のリフト、洗髪器。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・自立支援制度で出来ない事(庭の花壇の手入れ、大掃除、外の窓拭き、除雪等)生活全搬で 困っている事がまだまだあるので、地域支援事業の中にとり入れて下さい。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・利用できる制度やサービスにどの様なものがあるのかを良く知りません。又、どの様にして 知る事ができるのか?も・・・。パソコンを利用して関係省庁のホームページにアクセスす る事により、可能と思われますが、自由に利用できる端末機をまだ用意できていないの で・・・。最低必要なものとして情報交換のためにFAX 付ホーム電話、携帯電話、まだアナ ログですがTV等々。あと朝刊のみですが、新聞を情報源の一つとしています。

※何らかの形のパーソナルサポーター制度?できればワンツーマンシステムであったらと思い

ます。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・障害者ケアマネジメントサービス:現在の相談支援事業所では、継続した相談や日常的なこ とでは、すぐに対応できず(相談の予約をしても1ヶ月後とか?)、身近かな相談者といえ ない。日々のくらしを見ることができ、また制度やサービスのくみ立て、使い勝手のよいサ ービスの利用のしかたなど、いっしょに考え、感じてくれるマネージャー的な役割の人が必 要に思う。

【40~64歳、女、1級,身体障害+知的障害】

・訪問理容サービス。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・人間味あふれる対応をしたい。

・雪かきをするサービスがあればいい。(ヘルパーさんやかんごしさんがくるたび毎日その度 に雪かきはむずかしい)

【40~64歳、男、1級】

・障害者にもケアマネージャーをつけてほしいです。だれに相談していいかわかならい。

(2)福祉制度、症状、認定

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・サービス時間を少し増やしてほしい。

【20~30歳代、身体障害+知的障害】

・障害者年金で生活していける(自立)ケアホームの設立。そこから、今通っている生活介護 施設に通所して行ける、支援支給を確立してほしい。

【10歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・現在のサービスで内容的には満足していますが、緊急時でも対応してもらえるようにして欲 しいです。ほとんどの場合、月末頃までに翌月の予約を入れるのですが、定期的な活動以外 は予定が立てづらく、急な通院や介助者の体調不良など、当日の依頼でも対応できるシステ ムがあればとても助かります。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障害者差別禁止条例(法)

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・入院保障のための制度

【40~64歳、男、1級,身体障害+知的障害】

・私の息子の事で記入して参りましたが、息子は盲精薄の上に上下肢機能にも障害があります。 しかし、元気に、近くのディーケアー施設に通所致して折りました中で大へんなケガが起き まして歩行は非常に悪くなって参りましたが、車椅子生活にだけは、ならずに、済みました。 自宅に、こもる事でだけは避けたいと、本人の信頼しているヘルパーを利用したりと考えて いますが、障害が盲精薄と云う事で、非常に、窓口が、狭く、ヘルパーも大変限られます。

・重複障害と云う中での日常は家族の愛情と信頼の出来る方達だけの努力で進めている様なも のです。家族も年令を重ねて参りますと、重度障害者に対する、力と心のある指導力のある 人材が育ってほしいと尽々感じています。施設の少ない盲精薄と云う障害児者の生き方を何 とか考えて頂きたいと思っています。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・自立生活者への時間数の増加(重度障がい者の場合1人対して2人の介助者が必要)

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・制限のないケア。・制限のない施策。

【20~30歳代、男、1級】

・②パーソナル・アシスタント&ダイレクト・ペイメント:北欧や米国、英国で採用している 方式。障害者自身または、支援団体の支援で当事者の介助費用(+社会保険料)を支給し、 自らが介助者を雇用し、給料を払い、介助を受けた生活をする(勤務中も含む)。

・介助料は直接本人に入り、会計士など個別に雇い介助料が適切に介助の費用として使われる という保障を得られるようになっている。

・この2つを行うことで社会参加が確実に進むということ(同時に各会社内のバリアを無くす 取り組みが必要)。ローコストで障害者がサービスを受けられる。新たに介助者、会計士な どの雇用を生むということ。=障害者(労働することで)や、介助者、会計士などの経済効 果が生まれ、国民健康保険の非加入者等を減少できる。

・以上のことを叶えるのであれば、国の福祉予算を先進国並みに増やすことが必要不可欠。 【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・在宅が主流になっている今日ですが、親に万が一何かが起きた時の不安はいつも頭の中を大 きく占めています。優先して子供が施設に入所できる様にしてほしいです。安心がないと在 宅介護は行きづまってしまいます。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・障害のある人に対するトータル的な相談窓口(生れてから亡くなるまで)が欲しいです。そ こに相談すれば、どんなこともアドバイス頂けるような所。

【20~30歳代、女、2級,身体障害のみ】

・家族介護を前提としない介護制度。解り易い制度。個々の生活に合った枠のないサービス。 【20~30歳代、男、1級】

・支給された時間は制限をつけずに、自由に使わせてほしい。(学校とか職場とか他色々) ・障害者手帳の見直し。たとえば写真でも子供の時のままで本人かどうか確認できない人もい る。進行性の人も、何年かに一度見直して、必要な人に必要な時間を。昔のお医者さんの判 定と医学の進んだ今のお医者さんの判定は違うかもしれない。

・車イスを作るのでも一年以上かかっても出来上がらないような状態をなくしてほしい。何事 もおそい。(必要な人に必要な時間を)

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障害者世帯、あるいは本人が買い物した時には、消費税をとらないという制度があれば良い。 【40~64歳、男、3障害併発】

・費用負担を軽くしてほしい。

【20~30歳代、男、身体障害+知的障害】

・福祉にやさしい。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・思い通りに日時や日数を選びたい。

・安心できる介護を希望。

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・緊急時や入院時のサービス利用や時間制限の緩和。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+精神障害】

・病院に入院した時、一次的に付き添いをしてほしい。(介護者の休息のため)

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・ケアホーム(本人の障害が重いため)が増えて、生活介護の事業所へ通い、定期的に家に戻 るという生活をさせたいと考えています。そのために必要なサービス(量や内容)を考えて 頂きたい。

【40~64歳、女、身体障害のみ】

・重度心身障害者医療費受給者証をいただいているが、「障課」になり、整形外科、内科、泌 尿器科、婦人科とかかっていたが、お金がかかり思うように検査も受けられなくなった。以 前のような制度になったら、とても助かります。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・必要に応じたサービスの確保をお願いします。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・支給決定時間をあらかじめ決めないで、必要な時には必要な分ヘルパーを使えるように。 【不明】

・自立支援法の制度が解らないため書けません。

(3)事務所、人材

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・医療行為ができるヘルパーさんを事業所にいてほしい。

・ヘルパー事業所で短期入所が出来たらいつも家で見てくれている人なので引き継ぎなどなし でいいし、本人もなれているので安心できる。(事業所が受けいれOK ならば)

【10歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・24時間で障がい者の施設を、もっと見てほしい。

【20~30歳代、女、2級,身体障害+知的障害】

・新しい事より、現在の介護している方々の賃金を改善してほしいと思う。介護する人が不在 になったら全てが終わりです。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・もっと、人それぞれに合ったサービスが受けられる事業所の確保、事業所の人数を増やして 欲しい。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・交通費(燃料代)をとらない事業所。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・重度訪問介ゴ従事者研修:我が家の息子は、重度心身障がいを持っています。居宅、移動支 援とも時間数はあっても、うまく利用することができません。事業所やヘルパーさんが、重 心の障がい者になれていないことを強く感じます。ぜひ、重心、肢体不自由の介ゴに従事す る方々にむけての研修を定期的に行ってください。また、軽微な医療的ケアに対応できるよ うな、基礎研修もいれ、重訪だけなく、生活介ゴ事業所職員や作業所職員も受講でき、全体 的にスキルアップできたら良いですね。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・外出は大変気分転換となります。温泉が好きで、つれていきたいのですが、夫婦で私が車に 乗せていっても、介助がなくては、男湯と女湯では入れません。ヘルパーさんを頼まなくて も、温泉に介助をしてくれる人がいるといいと思います。(入浴のお手伝い程度でもいいの です。)温泉だけではなく、外出先で「介助の必要な方は申しでて下さい」とのサービスが ほしいと思います。

【40~64歳、男、1級】

・デイサービスに週に2回通っています。失語症のため、対人関けいがうまくいかず、デイサ ービスからことわられた事が有ります。職員の人数があまりにも少ないと思います。又言語 リハビリの出来る人材を各サービスに配置してほしいと思っています。他の人に迷わくに成 るとデイサービスでことわる事って出来るのでしょうか…?福祉って何でしょうか…?今の 時代は人をえらぶ時代なのですか…?とても悲しいです。(家族より)

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・ヘルパーや通所先のスタッフが医療的ケアに対応できるための研修制度重症児者の特性や 摂食障害、呼吸障害に対応できるよう定期的(年10回シリーズ)

(4)生活、収入

【20~30歳代、女、3級,身体障害+知的障害】

・制度やサービスを利用するだけの生活費がありません。

【40~64歳、女、2級,身体障害+知的障害】

・今、我が娘は月に半分ケアホームで、月に半分は家庭で暮らしているが、ケアホームでは日 中活動の指導員が庭の世話役として入っているが、ケアホームが多くなると指導員に負担が かかってくることは目に見えている。その内、我が娘は独りで何事も出来ないので、お世話 役をお金をかけて雇うということになると、とても年金(障害者年金)では不足してくるし、 親も年金生活でやっと生活をしているのでこの先が不安でたまらない。もうすこし厚い福祉 サービスを願うばかりである。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・親元を離れて生活できる場(住居)に対しての援助が必要。住宅、人的配置等。現在の障害 者年金だけでは、家を出て生活する事はできません。

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・呼吸器と酸素を使用し、身体状況も厳しく、医ケア対応してくれる作業所は無い状況です。 生活介護事業所でも看護師配置されてはいるのですが、活動状況など、自分達の望むものと はかけ離れているのが現状です。せめて、作業所等でも、移動支援、ヘルパーさんが使える ようになれば、親の身体的負担も軽滅され、楽に生活出来るようになるのですが…。

(5)入所施設、入退去

【40~64歳、男,身体障害+知的障害】

・親なき後障害者本人が入所施設にて家庭的な生活が出来て、それか調査されている内容にあ る内容にある事が出来るよう、ご指導して下さる事をお願い申し上げます。

【20~30歳代、男、1級】

・親と子で入所できる施設。親が死亡後はそのまま施設で最後まで子供の世話をしてくれる施 設。

(6)医療

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・医療サービスの充実。(ヘルパーの呼吸器、サクションなど)。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・全介助が必要で、自分で食事やトイレができないと入院中24時間親のつきそいをお願いさ れます。親の体調不良等さまざまな事も有り病院の入院にも重度訪問介護サービスが利用で きるようお願いしたいです。

【40~64歳、男,3障害併発】

・地域で暮らす際に、医療サービスが整った施設があれば良い。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・就労のような自立が考えられる状態になく、病気とのたたかいが重点であり、命を守ること が重要になっている現状にあります。親がまだ元気であること、訪問介護、ヘルパーとの制 度で在宅は随分助けられていると思います。ただ、入院(年に2回検査入院)その他緊急入 院のとき、介護のため付添いの必要があり、その期間が長くなるにつれ家族が家にいる時よ りも大変になります。そういう時に、在宅と同じようにヘルパーの助けを得られたらと思い ます。

(7)日中活動

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・訪問リハを家以外でも出来る様になればいいです。訪問看護は家以外でも可能になっている のに。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・短期施設等で医療行為に時間的制限があり制度サービスを受けたい時もあきがむりな所が殆 んど。両親の年令等を考えれば不安は多い。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・医療の対応が出来て、生活(日中のみではなくて暮らす)を個人の障害にあった、プログラ ムで送れる施設が、地域に数ヶ所出来ると良い。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・作業所への看護士派遣制度、訓練士指導制度。

【40~64歳、男、2級,身体障害のみ】

・リハビリが低料金で出来る事。無期限でリハビリが受けられる事。福祉乗車証で定期券を利 用しているが、ウィズユーカードとタクシー利用が兼用できるようにしてほしい。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・在宅障がい者がリハビリを提供してもらえる所。

【40~64歳、男、2級,身体障害のみ】

・厚別区に障がい者用のデイ・サービス(送迎付き)があると助かる。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・日中一時支援を利用しにくい(朝9:00~16:00)では入浴サービスも付いていず、夕方~夜 にかけて用事がある時は、短期入所でなければ利用できない。自立支援法前にあった日帰短 期があればたすかります。A型通園には送迎バスの補助金が出るのにB型通園には出ないの はおかしい。同じ障害者が利用しているのに。

【20~30歳代、女、2級,身体障害+知的障害】

・休日の過ごし方として、余暇活動の場が充実してほしいと思う。他の自治体では安い利用料 (一割?)でデイサービス等を利用できるのに、札幌市は、そうではないので、利用しにく い。

【40~64歳、男、1 級,身体障害のみ】

・ショートステイできる施設、病院等の確保。ヘルパーの長時間の訪問介護ができればよいと 思う。(見守り等)

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・冠婚葬祭、家族の病気の時看護士さんがいる施設があれば利用したいと思います。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】 ・生活介護事業所の日中活動の中でのリハビリ(PT、OTによる)を定期的に受けたい(リ ハビリは全介助の障害者にとっても生きている質を保持する為にはとても必要です。) ・短期入所支給量が7日ですが実質は24時間単位なので3.5日だけの利用となり利用しづ らい面があります。時間での支給量とはならないでしょうか。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・ショートステイ時の送迎サービスの充実。ショートステイを受け入れる施設の介護士、看護 士の技術の向上をはかるような研修制度。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・休日に障害の方が利用できる場所をもっと増やして欲しい。

【40~64歳、男、2級】

・週に数回でも良いので、専門家による運動機能の訓練の場が欲しい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・リハビリの時間帯が、自由な範囲だと、こちらも助かる。(勝手とは思うのですが、あちら にも勤務時間はありますので・・・。夜7時とかでも、たいおうしていただけるとうれしい です。土曜日、日曜日など…。医りょうになるので、むずかしいのはわかっておりますがあ るといいなと思い記入しました。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・前にも記入しましたが、入院中、ショートステイ中でも、親の都合の悪い時は付き添いの為 ヘルパーを利用したり、日中活動の内容がより充実している、生活介護事業所で過せると嬉 しい。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・生活介護で医療的ケアができて欲しい。

・短期入所の日数を増やしてもらいたい。(ベッド数も増やして!)

【女、1級,身体障害のみ】

・リハビリテーションを集中的に行う高度機能サービスが充実すると良いと思う。

・水泳用プール、水中歩行プールが充実していると良いと思う。

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・卒後の進路としては、看護師のいる通園事業に通園させたかったのですが、区域の事業所が 定員オーバーで入れず、近隣の事業所については、区域内の人の希望者が多く、入ることは 無理と断られました。(児相談です)

【40~64歳、男、1級】

・もっと多くのリハビリを受けたい。皆がいつでも気楽により多く受けられるリハビリ施設が あれば良いと思います。

【20~30歳代、女,身体障害+精神障害】

・日中(一時)預かってくれるサービス。今日4~5時間預かってもらう料金は高額でなかな か預けることが出来ません。前々から予約しなくてはならないのが現実です。急な時はどう したら良いのでしょうか?

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・重症者が通所する作業所などへの看護師派遣制度があると良い。重症者への対応を研修して、 登録した看護師が必要に応じて出向く(作業所や本人の負担はなるべく少なくして)。

【不明】

・仕事(授産通所)しながら、ショートを利用すること又は(今は利用できるが今後は難しい と聞いたため)夜間(夕方~朝)でのショートから授産所へ行き、日中は仕事ができるよう にすること。親の送迎が不可能な時が多いのでこのような制度を確立してほしい。

(8)訪問サービス

【40~64歳、女、2級】

・何に合った時1日中付き合ってくれる人。障害で子育て中なので、私の代わりに子どもの用 事をしてほしい。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・カゼなどひいて具合がわるい時24時間、介助を受けられるシステムがほしい。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・パーソナルアシスタント制度

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・障害者への夜間深夜の巡回型サービスの充実。

・福祉機器用具の体験が出来るようなサービス。

【10歳代、女】

・居宅介護で移動浴槽を持参の上、訪問入浴受けたい。今、我家では札幌市身体障害者入浴サ ービス事業(訪問入浴)を月4回のみで利用しているのですが、回数が少なすぎる事と、医 療的ケアがあるので自宅以外での入浴は心配で、母が1人で自宅で入浴しています。(毎回 死にそうになりながら、頑張って入浴させています。)とても大変です。自宅の浴そうはせ まいのでヘルパーさんをたのむことも出来ません。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・家族が高齢のため、ヘルパーの人数を増やしてほしい。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・ヘルパーでも、たんの吸引くらいはやってほしい。ショートステイのレベルがもう少し上が らないだろうか。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・低い台ぐらいは乗って作業できるようにしてほしい。(蛍光灯も取り替えられない。上の棚 にあるカップラーメンも取れないではどうにもなりません。)

・カット判ぐらい貼ってほしい。(医療行為だそうです。)創の処置の都合で入浴も家族がいな いとできません。

【20~30歳代、女、1級】

・皆様親切にしてくださいます。(看護師さん、ヘルパーさん)時間も頂いております。少し ずつ、いろいろな制度がございますので、本人もがんばって少しでも世の中に出て人様の役 にたてる人間になってほしいです。1日中何回のストレッチをしなければ、ケイセイがひど いので、ヘルパーさんでもしてもらえるような事になるとありがたいです。入浴の方以外の ヘルパーさんは、体をさわれないとの事で、体にチールをぬる事もいけない、いろいろ制限 があるようですね。年のとった親にしてみると、ストレッチは重労働です。でも、仕方のな い事だとは思いますが、介護される人より介護する方が少ないのも現状なのでしょう。病院 も先生方がやめていく時代ですからね。多くは望みませんが、とにかく感謝はしております。 ありがとうございます。・区役所の方々も、とても良くしてくれています。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・夜間のサービス。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・介助者(親)が突発的に(病気等で)介護できなくなっても、気軽に自宅で、いつものペース で暮らせる制度が欲しい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・重度訪問介護の利用を10分単位(せめて30分単位)で利用できるようにしてほしい。(現 在は、短時間利用になる場合は、利用しないでいる。)

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・ヘルパーが、規制なく何でもしてくれるとよい。

【40~64歳、女、2級,身体障害のみ】

・看護師とヘルパーの仕事内容をもう少し柔軟にしてもらいたい。緊急の対応をお願いする場 合、転倒した時に看護師対応になってしまい、時間と経費がかかる。

【40~64歳、男、1級】

・突発的に家で介助が必要になった時(家族の病気など)、24時間対応してくれるサービス が受けたい。

(9)居住系

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・4人~5人位の仲間といっしょに生活をしたりできるように、時間をもらえるとうれしいで す。身体(重度)でもケアホームというものがあったら、いいと思います。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・全くの全介助でも、ヘルパーなどに助けてもらって、自立したい。どんなに重度でも、安心 してグループホームなどで、生活できるようになったらいいと思う。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・身体障害者のグループホーム。親から自立するとしても独り暮しは困難なので援助を受けな がら何人かの人達と孤立することなく暮らしてほしい。

(10)外出、移動、同伴

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・現在、札幌以外の施設に通所しているのですが、送迎について、家まで来てほしい。施設側 は、家までの送迎はOKとしてくれているのですが、札幌市が、許可を出して来られないの で、(市以外の施設が、札幌市の中に迄入って送迎するなと言われた)札幌市が、送迎につ いてOKを出して来られれば、と思う。(親は、ヘルニアになっているので)

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・現在ヘルパーを利用していませんが、施設に通所するのに母親が全て送迎していますので今 後親が体力がなくなった時、ヘルパー制度で通所できる様にしてほしい。(体力的に施設の 送迎は数名~10名の送迎に時間がかかっていたり、その都度車イスの乗りおりにかかる時 間にドアの開けっぱなしで車内が寒くなるとすぐに高熱をだすために利用できない)

【20~30歳代、女、1級,不明】

・通勤する際、行帰を介助してくるヘルパー制度など。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・移動支援で車を使用して外出できるようにしてほしい。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・現在、病院や訓練施設、作業所、学校などに通う場合、移動支援の利用が禁止されている為、 有料ボランティアを利用しています。年金生活で自立生活をしている為、小規模作業所への 実費分や有料移動分生活費など多額の費用がかかります。歩行がまったくできないなど重度 の人に対しての移動支援の利用できる幅を広げてほしいと思います。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・障害者への夜間深夜の巡回型サービスの充実。

・福祉機器用具の体験が出来るようなサービス。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・通学や通所などのヘルパーサービス。

【20~30歳代、男、1級】

・通勤・通学・旅行時などで使える移動支援+勤務中の介助者派遣:これが可能ならどんな障 害者でも勤務ができる。

【40~64歳、男、2級,身体障害のみ】

・遠方に旅行等で出かけた場合に、付添介護等のサービスが出来る制度。(全国のスポーツ大 会等)

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・無料福祉パスです。送迎や全ての外出に介助者を必要としており毎日月~金まで通所してい ます。負担が大きいです。

【不明】

・今回のアンケートは在宅のみとの事ですが、最近、入所致しました。(H20.8.1)在宅の時、 我が子は移動支援利用していませんでしたが、移動支援は、プールがだめとか、何がダメと か、よく分からない規制があると聞いたことがあります。意味のあることなのでしょうか? 利用者のニーズに沿っていないのではないでしょうか?

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・通院時、自家用車利用だとヘルパーの交通費を自宅からの分を負担しなくてはいけないので 経済的に大変です。(自分が一緒なら、半額になりますが・・・)公共のバスでは車椅子で は大変難しいです。冬期は特に、月10回~15回通院が必要なので。ヘルパーが自家用車 にも同乗可能になれば、一緒に買い物にも行けるのですが、美容院に行くのも、美術館等に 行きたくても家族に頼るしかないのが現状です。全てタクシー利用では、生活自体が成り立 ちません。

【40~64歳、男、3障害併発】

・通所に移動支援を使いたい。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・やはり自立支援制度を通勤、通学で利用できるようになってほしいと思います。技術のある ヘルパーと、それを利用したい人が双方存在するのに、制限がかけられ、点と点がつながら ないような状態です。障がいがある、なしに関わらず、就労や就学はとても大事なことで、 本来はどんな人でも受けられるものだと思います。

【20~30歳代、女、1級】

・通勤、通学の送迎及び介助。障がい者雇用の条件の枠をもっと広げてほしい。(市、道職員 の募集の際)

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・移動支援を利用して通勤ができるようにして欲しい。

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・通勤や通学に伴う介助及び送迎において、ホームヘルプサービス利用できるとよい。」

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・通所への送迎サービス。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・通勤、通学に利用できる移動できる支援。学内で利用できる身体介護支援。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・外出の場合のタクシーの無料化。入院した際に、病院内でヘルパーを利用できる制度をつく ってもらいたい。施設やヘルパーの利用費を無料にしてもらいたい。

【40~64歳、女、1級,身体障害+知的障害】

・入、退院の際に送迎してくれるサービスの制度化。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・障害が重いと公共交通機関を使いたくても使えない場合が殆どです。交通費の助成は必要で ガソリン補助券の利用料をアップしてほしい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・冬期間出かける時の車のサービス。(雪で車イスでは走れない為)

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・入院時に外部の介助者(ヘルパー)を利用できる制度が必要。入院しているからこそ、きめ 細かいケアが必要になる。にもかかわらず、自費でしかヘルパーを利用することができない 状況であり、改善する必要がある。

【10歳代、女、3障害併発】

・本人と介護者、すべての交通機関を無料で利用できるようにしてほしいです。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+精神障害】

・旅行(個人の)に同行してほしい。(その場合、費用-宿泊費、交通費-は多額になるのを サービスで賄なえれば良い)

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・この春、養護学校高等部を卒業し、作業所へ通所しているのですが、作業所や学校等でも、 移動支援やヘルパーさんが使えるようにしてもらいたいと思います。

【20~30歳代、男、2級】

・通所で地下鉄やバスとかについてきてくれる人。

【不明】

・通勤が可能な移送

(11)地域社会、バリアフリー

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・冬でも、車イスが通れるように!! エレベーター(地下鉄)をいろんな場所につけてほし い!! 福祉タクシーの台数を増やしてほしい!!

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・私の家庭は、主人が倒れ、後遺症も残り、社会復帰は不可能で、年金もなく、妻が働き、生 計を立てていますが、妻も60才を過ぎ、働く場所もパートとなり、何とかやりくりしてい ますので、以前は、週1~2回、介護施設に行かせていましたが、今は経済的に無理なので、 どこへも行かせていません。本人は毎日昼間は一人で家に居るので、誰とも話しする事がな く、言葉も忘れがちになるので、どなたか(定年された方で)家に居る方等で、おひまをし ている方等が、訪問されて、話し相手になってくれるようなサービスがあれば良いなぁーと 思います。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・災害時の避難はどうなっているのか?

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・自立した障害者と地域住民との交流の場をセッティングして欲しい。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・道路の段差を直してほしい。店で、階段をある所にスロープをつけてほしい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・ボランティアのマップ。(ボランティアの状況を把握できる、何らかの情報が知れる物)

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・バリアフリーのお店を教えてほしい。(ラーメン、スープカレーが大好きですが、バリアフ リーの所がなかなかなくて、車イスだと難しい。まず、健常者の人に、下見してもらって、 情報を教えてくれたら、すごくうれしいです。あと、お店とか、服を買う所とか、公園とか、 車イスでもとまれるホテル、車イスでも入れる温泉、車イス用トイレのある所、車イスだっ ておしゃれしたいです!!情報下さい!!)

(12)社会参加

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・趣味やサークルを支援するサービスがあると良いと思う。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障害の進行状況や個別の事情にもとづく柔軟な介助時間の支給決定

・社会参加を促進するサービス(通勤や出張に使えるなど)

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・得意な事を登録しておいて必要とされた時そのサービスを提供するバンクのような、互助シ ステムの様なものがあれば私にも出番があるかもしれません。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・障害者がいつでも集える様なサロンやカフェの開設や場所の提供。

【40~64歳、男、2級,】

・パソコン操作や、時代に合った機器の使い方など長期の計画で学習出来る場がほしい。

・家族以外の人と交流出来る場が欲しい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・趣味に関する物をやりたい。詩集とか写真とかカラオケやパソコンなど・・。

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・温泉が認められないので断られました。男の子を母親が入れる事はできず、父親が1人での 介助では体力に無理で、本人は温泉に行きたがっている。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・通学、通勤、学校内、職場内における必要な介助を担う人材の確保を行い、組織化して、必 要な人へ派遣するシステムや制度が不可欠だと思う。

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・ほとんど母父の介助で生活しているので、土日だけでもレクレーション・趣味(水泳・手芸 等)、同年代の人と集まれる企画があれば良いと思う。ケアホームの充実。

【40~64歳、女、1 級,身体障害のみ】

・ヘルパーさんの派遣制度。お年寄りや障害者の人達が集まって楽しめる場所。お弁当を食べ たり、麻雀をしたり、オセロ、トランプなど。将棋や碁はありますが、女性には無理。区民 センター、福祉会館で利用できたら。

(13) 就労

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障害者の起業トレーニング

・雇用者プログラム

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・重い障害を持っていても、使える機能を生かし、本人にできる働き場が整えられたらどんな に希望をもって生き生きと、人生を歩むことができるだろうと思います。適格は仕事があっ て、他の人々との交わりの時間が与えられたら、弱い部分の上肢・下肢も長い間にリハビリ となって再び強くなる可能性を若い人は持っています。私は右マヒで不自由ですが、イスに 坐ってタオルをたたんだり、茶わんを拭いたりなど、できることはけっこうあります。家に ひとり、話す相手もなく暮らしているより、多くの人の中に入って生きてゆきたい。それが 許される働く場所がほしい。

(14)行政

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・仕事に責任感を持った市職員の育成。(責任感を持たない為に起きた白石区の3丁目食堂事 件等)

【20~30歳代、女、5級,身体障害+知的障害】

・障害者と企業の中間で橋渡しをして、職場を見つけてくれたり、斡旋してくれる所。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・道が言う地域移行のために、ただ(少量の)墓金を出すだけではなく(結局事業所まかせ)、 もう少し行政も中に入って良いのではないか?

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・現在の市財政では難しいのかとは思いますが、以前居住していたところでは、県及び市独自 の軽減サービスがありました。例えば重度障害児・者宅では水道代の基本料が無料でした。 独自の手当については所得制限がありましたが、いくらかの補助がありました。札幌市は交 通費までも削減しようとしているようですが、その前にすべき事が沢山あるように思います。 交通費の支給を受けている市職員がマイカーで通勤、さらには公共(施設の駐車場)にどっ かりと駐車?おかしい事だと思います。自分の家族に重度障害者がいたら?という考えで福 祉政策を常に考えて頂きたいと思います。

(15)家族支援

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・家庭介護をしている人に、もう少し援助金がほしいです。働いている人と違ってボーナス、 家族手当、出張金はありません。どんな夜中でも2回は様子を見る為に起きます。気をぬい ていると時は、デイサービスに行っている時。それも買物や家のまわりの片付け等で遊んで あるく余裕はありません。高齢者(健常者)の人達に年1回食事会(弁当)があっても家庭介 護者の人達に同じ様な事があっても良いのではないでしょうか。市や国では民生委員が沢山 いても何も実施されていないのが現状です。私共も高齢者になって来ました。夫も雪降しで 転んで入院しました。困った時は助けてくれる人はいません。助けてくれと頼んだ時はお金、 いくらくれる?と言われた事もあります(近所の人から)

(16)調査方法

【40~64歳、男、1 級,身体障害のみ】

・一通り目を通し、解答しましたが、ここまでアンケートの文面かけるなら、何故アンケート する必要があるのですか。アンケートに書いていること全部実現してみれやー!!

問35 その他意見や要望

(1)情報、相談、生活支援

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・事業所一覧が送って欲しい(日帰りショートの実施施設等)

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・私は3才の時にリンパ性白血病を患い、後遺症で全盲とてんかん発作が残りました。やっか いなのはてんかんで、打ちどころが悪いと骨にヒビが入ったりするものですから親が加齢で 面倒みられなくなった時を考えるととても不安です。私は夜間も管理人が常駐して入居者数 名というケアホームというのがいいのではないかと考えていますが、果してどの位の施設が あって運営実態はどうなっているのかの情報が不足しています。是非これ等の施設の充実と 情報の開示をお願いします。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・短期入所、受入れ病院不足、不明。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・行政の人が障がい者ひとりひとりの話をよく聞いて、障がい者に対する理解を深めて、重度 身体障がい者が、それぞれ自分に合った働く場をぜひ作って欲しいです。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・ありがとうございました。

【10歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・しょうがいしゃをもっと見てください。

【10歳代、女】

・保健福祉課の担当(豊平区)の皆さんにはいつも親切にして頂いています。これからもよろ しくお願い致します。

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障害福祉サービスの具体的な利用法がわからないので、利用事例のパンフレット等があれば よいと思います。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・社会人1年生なのでこんな感じの毎日で良いのかなと母は思っていますが、本人はもっと仕 事がしたい(自分のできることをたくさんしたい)生活を楽しみたいと思っているようです。 「こんなサービスがありますよ」という情報がたくさんあれば良いと思います。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・重度障害者は自分の日々の事で精一杯なので、アチラコチラへと分散している福祉サービス の公的なものから民間のものまで全てに対応できるフリーダイヤルで問い合わせられる組織 を作ってほしい。今の状態だと「知っている人は知っている」「知らない人は知らないま ま」です。おかしいですよね?

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・民間の相談所が市内に何ヶ所かありますが、障害を知った上でのきめこまかなアドバイスが 少なく、そこの利益になる様な所の利用の仕方のアドバイスが目立ちます。児童相談所の中 に障害者相談所をつくり、もっときめこまやかで中立の立場でのさまざまなアドバイスや施 設の紹介等を行える様できないでしょうか。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・利用やサービスの事で区役所に行くが、福祉課の対応がなってなく態度や説明不足や聞きた いことも聞けずに、受け答えがなってなく、気分を悪くして帰って来る事がたびたびある。 特に男性職員に多い。頭にくる!もっとやさしく柔軟性を持って対応して欲しい。(やさし く対応してくれる職員の方もいるのに…)

・わからないことがあるから役所に出向き説明を受けに行っているのだから…

・利用やサービスの内容を事務的に説明する職員の方がいる。もっと分かりやすく利用する者 の立場になって説明をして欲しい。

【20~30歳代、女、2級,身体障害のみ】

・必要としている介護を受けるために、区役所、市役所と何回も交渉しなければなかったので、 個々の生活状況を考慮してサービス支給を決定するように改善してほしい。

・今後、障がいが重くなっていった時は自分が必要とするサービスを受けれるように訴えてい きます。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・障害者等のゴミ出し困難な人のゴミを取りに来てほしい。視覚障害者に対しての情報提供の 平等。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・夫は6年前に突然のケガで障がい者となりました。病院の付き添いをしながら、区役所への 手続きなど無我夢中でしたが、区役所福祉課の対応は待たされることが多く、又、冷たく感 じました。病院は長期では入院できず、リハビリも削滅され、自分の無力さを痛感しました。 それから、調べたり、人に聞いたり、自分から行動し発信しなければと、二級ヘルパーの資 格をとりました。在宅での介護では、その勉強と講習が大変役に立っています。しかし、病 院で出会った障がい者の多くが、在宅で暮らす大変さを訴えていました。家族事情は、それ ぞれありますが、親身になって相談できる人がいないことは一番つらいことと思います。高 齢者では、役所の窓口に行くのも大変です。最近は多少福祉に関して、地域、町内でとか動 いてきているようですが、昔からの考えの方たちで、福まち活動でも、ムダな助成金を作り、 使っているように思います。本当に必要なところにお金を使ってほしいと思います。町内会 ではムリと思いますし、社会福祉協議会の役割も見えてきていません。

【40~64歳、男、1級】

・問34の様な事、どこに相談したら良いか解りません。近所の人には言えないですよね。誰 か聞いてよ!

(2)福祉制度、症状、認定

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・老後が心配である。1人でも全く生活出来ない。(両親死亡後)

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・必要な分だけ支援時間を使えるようにしてほしい。ヘルパーを増やしてほしい。(安定した 支援)

【40~64歳、男、4級,身体障害+知的障害】

・知的障害者にとって現在の介護支援法の適用は全く不条理そのものであり根本的に見直すべ きである。施設においても非常に困惑している状態であり、訪問介護とかデイサービスとか といったサービスと知的障害者が必要としているサービスとは全く異質のものと考える。国 の福祉予算にあわせて制度を考えたとしか思えない。全く思いやりがない制度であると思う。

【40~64歳、男、1級,身体障害+知的障害】

・盲精薄と云う障害児者は、肢体不自由でもなく、精薄でもなく、精神障害でもない、なかな か難しく、生きにくい障害ではないかと考えます。福祉行政の中では、見えづらい障害だと 思えてなりません。

【40~64歳、女、2級,身体障害+知的障害】

・親の加令と共に子供も年令を重ね、近い将来作業を続ける事、事態が重荷になって来る事と 思う。その時を考え将来は施設入所と思っているが、国の政策がグループホーム化されてい る現状で心配がつきない。主人がアルツハイマーと言う事で高齢者住宅に入居し介護を受け ているが、年を取ると障害者も、普通の人も皆同じと思う。今は子供の職場云々よりも親な き後の子供の終の住処が気にかかる。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・自分で移動する事や言葉で訴える事ができない方も自由に生活したり、行動できる制度を充 実させていただきたいと思います。

【20~30歳代、女、2級,身体障害+知的障害】

・不景気になったら・・・「お金がない」という理由で、まず福祉部門から削減が始まります。 今、頂いている交通費助成も、その方向に動いているようですが・・・。中央バス(JR バス) の問題で、一時保留状態と聞いています。ほんとうに、困っている人への税金投入をお願い したいと思います。

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・福祉サービスの利用料金を無料にしてほしい。

【20~30歳代、男、1級】

・私は、筋ジストロフィー症で『進行性』なので早い段階で十分な介助量(東京では一日24 時間と聞く)が支給されるということが必要と感じている(全ては使わない)。そういう支援 がないので介助者不在時に転倒することがまれにあるので、不安定な生活を強いられている。 またALSなどの最重度な障害者にこそ24時間以上の保障が必要だと思います。家族など 勘案される傾向があるので生活実態を十分に理解して、家族がいても24時間必要は必要な ので適切に決定をして欲しい。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・市の職員の方の審査方法にいつも疑問があります。車イス登録になっていて実際、杖で歩い ているが、審査の時だけ車イスにすわって動かないで話しをしたり、本人が動かし方をしら ないし、団地の階段を10段以上あっても冬でも登り下り出来ている人が1級になり、なん と信じられません。ケアマネージャーサンも知っている様ですが・・。今色々、不正が発覚 していますが・・。本人はヒステリックになり、回りが困りはてているので見ない振りです。 もっと本当に困っている人に目を向けてほしいです。

【40~64歳、女、1級,身体障害+精神障害】

・サービス提供がない(福祉にたいして)。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・年金に入っていなかった本人が悪いのは承知ですが、42才で倒れ、3才と6才の子供をか かえ、大変な生活をしてきました。子供の障害者は、障害者手当が出るのに(まだ年金は支 っていないのに…)一番、生活費がかかる時に無収入になり、生活保護ももらえず、区役所 に相談に行っても冷たい言葉だけ。私が思うに、障害者手当を出し、その中から年金分の支 払を引くなりして、少しでも、手助けはないものか、と。(国の非情を知りました。)

【20~30歳代、女、2級,身体障害+知的障害】

・現在の支援法のあり方、考え方、料金体形等弱い方々を苦しめる制度を、考え直してほし い!!

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・自己負担が利用する度にかかるので、思う様には使用できないのが1番つらい所です。デイ サービスを使用しても別にかかる費用が1日1,000円くらいかかるので考えながら休み ながら利用している所です。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・現在、訪問入浴・リハビリを1 週間に1回利用しているが増やしてほしい。

【10歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・親が介護出来ているから良いとかという、区役所の職員の意識・認識をあらためていただき たい。自立支援は、いったいなんだろうとギモンに感じる対応がある。親がたおれたり、死 んだりしないと機能しないのだろうか。親としては親が元気なうちに、制度を使いながら少 しでも、親が亡くなってもこまらない様にという思いがあります。親がやっいてる部分は支 援が必要なしとみなす考えは、自立支援の制度そのものが?になる。

【10歳代、男、1級,身体障害のみ】

・1日24時間、必要な時に、必要なだけのサポートが必要です。(移動も当然含む)障がいを 持たない人より、全てにおいて生きづらい(困難が伴う)わけで、それなのに限られた時しか サポートを受けられないのはおかしい。そこに、自分の生理的欲求をも合わせなくてはなら ない。これは人間として差別になると思う。気持ちにより、身体の調子により、天気により、 行く人の都合により、計画は変更されて当然であり、そこにストレスが生まれるのはおかし い。国が指図すべきものではないと思う。近隣人とも顔を合わせる機会が多ければ理解も生 まれ、サポートも自然と生まれる。普通になるのだ。色んな人がいて当たり前。できる範囲 で仕事もする。普通に遊ぶ。そのためにはその都度、サポートが必要です。働きに見合った 賃金体系があれば、保障をしても、お金が動くのです。税金を納められる人も増えるのでは ありませんか?障がい者は社会のやっかい者ではありません。どんな障がいが重くても、普 通に暮らせないこの国はおかしいです。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・障がいが軽くならないのがわかっているのに、同じような手続きが毎年あるのがムダです。 1級が何年つづいたら、はぶける手続きがあるのでは?紙も切手も封筒も“節約”できるの では?区役所の方もその分楽になりませんか?

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・重い障害をもつ人は色々なサービスを受ける為には、人の手をかり、施設(場所)も必要な ので、サービスを受けられる様に施設(作業所)への補助金の増額やそこの働く人の介護士へ の人数を増やしたり、給料を上げたり、働きやすいようにしてほしい。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・現在の社会状況の中では、自立させてもらえず、これ以上悪化しなければと思う。 ・障がいを持っている人達の生の声を聞き、もう一度自立支援法を見直すべきと思います。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・重度訪問介護を受け入れてくれる事業所が少ないので、単価を上げて下さい。

【女、1 級,身体障害のみ】

・福祉関連業者への厳しい監督が必要。中小・家族経営ではなく企業として組織されたプロの 仕事ができる業者の育成が必要。滝川の通院タクシー事件など福祉に”タカル”業者とそれ を見逃した行政の責任が市民から非難の目が向けられている。何の為の福祉かと疑問視され かねない状況だということをよく知っていただきたい。

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・今後、グループホーム、ケアホーム等、自立を目ざしていますが、是非、身体障がい施設の 社会福祉法人が、グループホーム、ケアホームの計画を進められるような援助、助成をお願 いします。

【10歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・行政はあくまで与えるみたいな立場で物事を決めていくので、内容の(移動支援の使い 方・・)めちゃくちゃな制度になってしまっている。使う人の身になってもう少しちゃんと 考えて欲しい。居宅など利用時間はあっても、事業所の人員不足で、なかなか利用がままな らない。もっと福祉で働く人達の事も考えて、ボランティア精神ではなく、ひとつの立派な 仕事として認知できるような体制をつくれるよう行政が支えて欲しい(金銭面等・・)

【40~64歳、女、身体障害のみ】

・障害福祉サービスを利用させていただいているが、内容的にもう少し巾のある対応をしても らえたらいいなぁと、思う事がよくある。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・区分判定において区役所職員によって差がありすぎる。また施設によっては職員が判定時に 回答を全て行い、軽度障害者(自力通勤者等)が区分6に決定されている実態を再度検証す るべきであると考えます。「正直者が馬鹿を見る」は障害者判定には適さない事であり、正 直に回答を行った者が十分な福祉サービスを受けられなくなるのは全く悲しい事だと思いま す。福祉サービス等が居住地によって差がある事は不可解な事であり、東京都、神奈川県等 より転居して来た者としては全く驚くべき事が多すぎると思います。親なき後の子どもの将 来を考えるとどうしてやるのかが不安になる場合があり、より充実したサービス等を実施し てくださるよう切に願います。また地域に民生委員が配置されている事のようですが、ただ の一度もお目にかかった事もなく、何をもっての民生委員なのかも非常に疑問に思います。

【40~64歳、女、2級,身体障害+知的障害】

・知的障害者であり、親が元気なうちは良いが、親が倒れたり、死んだ後、面倒を見てくれる 施設が完備している事を切に希望しています。軽度の障害者であれば、グループホーム等が 考えられますが、重度の障害者であれば、たとえ、兄弟姉妹がいても親が死ねば面倒を見て もらえなくなる。重度障害者の為の施策が完備される事を希望します。行政の方針は重度障 害者を軽視又はどうでも良いといった風に感じられます。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・障がいにあったサービスの提供を。現在24時間介護が必要ですが、全く足りていません。 体調を崩したと時はどうすればいいですか?風邪を引いた時など苦しい時に誰もいないと大 変困ります。夜間は呼吸器を使用しています。このようなアンケートで状況は改善されるの でしょうか。直接窓口に行っても改善された事はありません。本当に困っています。必要な 人に必要な対応をお願いします。

(3)事務所、人材

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・ヘルパーが急に退職してしまう事がたびたびあります。事業所の決まりにせめて1ヶ月前に 利用者や家族に知らせると指導してほしい。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・医療ケアを必要としている養護学校卒後の人達が安心して通える施設が少なく、2ヶ所~3 ヶ所の事業所で1週間を埋めて、親も子もつかれています。早急に安心して通える場の確保 をお願いします。

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・福祉関係者の待遇改善を。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・介護職員に対する給与が低賃金の為、皆生活に余裕がない状態です。長く働く人がいなかっ たり、福祉に対して絶望して、他の仕事に切り替える人が多いです。我が子は重度障がいで すが、自立生活をしています。支給時間数がたりない為、夜間は3名の障がい者に対して、 一名のみの職員体制です。地震、火事になった場合はかなりの確率で死亡につながると思わ れます。

【20~30歳代、女、1級,身体障害+知的障害】

・てんかん発作の子の受け入れ(施設等)や施設での職員の方達の対応があまりわかっていない のが現状で施設を利用する範囲がせまく施設側もなかなか受け入れてもらえないのと、手が かかるという理由で断られる事が多いのです。それに発作(てんかん)、知的障害、身体障 害、病気をあわせ持っていると利用する施設があまりなく、今は私達親が見ていますが将来 の事を考えると不安です。もう少し、いろいろな所で受け入れてくれる所をお願いしたいで す。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・利用している施設の指導員がやめていく人が多い。生活がしていけないと言う理由と施設の 経費節約のための人員整理のため。子供達にも慣れてとても頼りになるベテランの人達がい なくなるのは・・・。これからの施設はどうなるのだろうと思います。とくに障害程度4~ 6区分の人にとってワンツーマンが必要なのにその他大勢の人になってしまいます。(他の 人がトイレ、入浴の時など)もう少し施設で動く人達が生活していけるようにしてほしい。 今の制度は最重度障害者にとって利用しづらい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】

・車椅子の移動と介助。特に車椅子操作がダメ:殆どのヘルパーステーションに操作を指摘す る人無し。何の為のサービス提供者なのか。

・それと事業所では、NPO は駄目、NPO の代表者の為のHS で全部断られた。

・ヘルパーさん全部の方車椅子はダメ。

・資格や等級に関係なく技術もなし。

・施設のワーカーさんは上手。

・車椅子などの指導員的専門職あってもいいのでは。

【40~64歳、女、1級】

・ヘルパーの指導をもっと良くしてほしい。そうじの仕方もわからない人が多すぎる。もっと きちんとそうじしてほしい。物の大事にとりあつかわない。ヘルパーとはほんらいどうある べきという事をわきまえないで、たんじゅんに金もうけのようなつもりで働いている人が多 すぎる。短時間働いて金が入るという考え、いいかげんなそうじをして時間が長いと長すぎ るといったり休けいを下さいといったりして30分~1時間休けいをとる人もいる。もっと きびしくしどうしてほしい。

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】

・私どもの息子は、重い障がい(身体、知的)をもち、「重度心身障がい者」として、21才 になりました。成人しても、現在は、これまでと変わりなく、生まれたての子どものように、 生活をともにしています。これまでも、病院の通院、入退院、訓練、通園、小中高の進学、 余暇活動、趣味のサークル等々、すべてにわたって親が主体となって支援し、介助してきま したが、成人ともなり、福祉サービスを有効に利用して、本人の活動を本人主体に援助して いきたいと考えています。しかし、医療的ケアを伴うこともあり、居宅にしても、移動支援 にしても思うように利用できずにいます。この数年、サービス利用はしていても、ヘルパー さんの不安を思うと、親同行での利用を続けています。軽微な医療的ケアもありますが、重 心の人に対するケアも慣れておらず、時間が必要かとは思うが、ヘルパーの交代も多く、い つまでたっても理解がすすみません。どうか、重度の障害をもつ人たちに関わる方々に対し ての基礎研修の場を考えて下さい。また、医療的ケアへの対応についても、現在、たんの吸 引(家族以外)が認められているとは言え、個人対個人の範囲であり、その条件は個人では かんたんにクリアできません。特に研修の機会がなく、状況は変わっていません。軽微な医 療ケア(栄養の注入、たんの吸引他)については、家族以外の人が援助できるよう、基礎的 な研修の機会を用意して、条件を整備し、安全で安心して、本人の生活が維持できるような とりくみが必要だと思います。家族以外の人というのが、ヘルパーである場合(または施設 職員)、事業所としての責任も明確にあるべきです。

【20~30歳代、男、1級,身体障害のみ】

・ヘルパーの質をあげてほしい。男性ヘルパーをふやしてほしい。ヘルパーさんの給料あげて 下さい!!

・私達は、ヘルパーさん達、そしてたくさんの人達のサービス、あたたかい支えがあり、毎日、 くらしていけます。ヘルパーさん達にはとても感謝しています。きれいなお仕事とは、とて も言えないですが、私達の生活の一部となっています。私達の生活は、ヘルパーさんなくし ては、ありえません。朝、ヘルパーさんのやさしい笑顔の「おはよう」ではじまり、夕方、 夜、ヘルパーさんの、「おやすみ」でおわります。ヘルパーさんのやさしい言葉に、やさし い笑顔に、何度すくわれたかわかりません。明日も精一ぱい生きよう、と、生きる勇気さえ もらっています。ヘルパーさんのお仕事は、とっても大変だと思います。みなさんにも、わ かってほしいです。ヘルパーさん達が、身体をこわさないように、休みがとれるように、も う少し給料をあげてほしいです。私が、大金もちだったら、みんなにいっぱい、いっぱいあ げたいです!!

【20~30歳代、男、1級,身体障害+知的障害】 ・福祉の担当同士の横のつながりがないように思える。障がい児・者が利用している児童デイ サービスや活動センター、生活介護、作業所などへ出向いて、本人たちの様子や問題、課題 など現場を知ってほしい。できれば、一日ボランティアで入ってみると分かることが多いの ではないでしょうか。

(4)生活、収入

【20~30歳代、女、3級,身体障害+知的障害】

・生活がしていけません。収入が少ないため、受けたい支援サービス代(個人の負担分)が払 えません。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・障害年金だけで生活している者から介助費用、交通費等を取るのはやめてほしい。

【20~30歳代、男、2級,身体障害+知的障害】

・生活能力がない故障害年金の増額を望む。障害者からの1割負担は全く理解出来ない。

【10歳代、女、身体障害+知的障害】

・母親が働いているため、通所日以外にもよく事業所を利用します。その度、移送バンド代が 1日600円かかっています。また入浴サービスも利用しているので移送代と入浴代で90 0円かかっています。所得が少なく、子の手当と母のパート代(約7万円)で生活しているの で約1万円の出費は大変です。本人の給料(約8千円)に合った、または親の収入に合った移 送、入浴料金を望みます。

【20~30歳代、女、1級,身体障害のみ】

・何を利用するにもお金がかかります。障害母子の為に子供に(中1)お金がかかります。母子 家庭より低いお金の支給額です。父や母(私共)は障害者になったとたん、働くことは出来ま せんでした。今でもそうですが、子供の成長だけを楽しみに生きてきました。重度障害者と 孫の育児両立を夫婦力合わせてやって来た現在です。もし出来れば家庭介護をしている人達 にもう少し援助金を出して頂ければ生活も助かりますのでしてほしいです。

【40~64歳、男、2級,身体障害のみ】

・障害者支給金をあげてほしい。

【40~64歳、女、1級,身体障害のみ】

・物価が上がり出費も多く年金を上げてもらいたい。

【40~64歳、男、1級,身体障害のみ】