病院からの地域生活移行における中間的支援のあり方についての研究

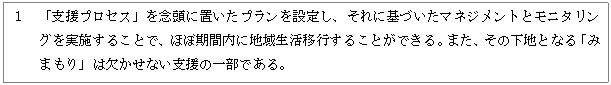

平成 21年3月31日

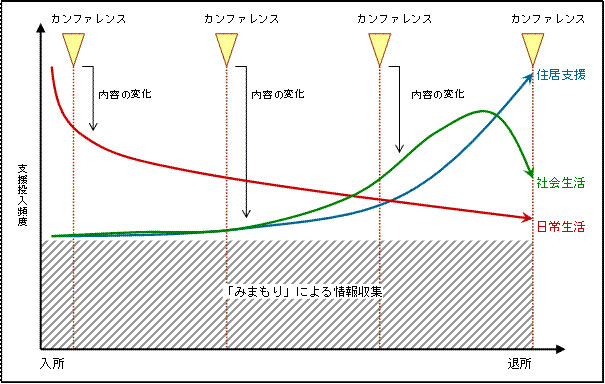

財団法人横浜市総合 保健医療財団

はじめに

我が国の精神障害者福祉は法律の改正とともに大きく変化してまいりました。昨今では障害者自立支援法、医療観察法が制定され、これら一連の制度改正が精神保健医療福祉に与えるインパクトは大変大きいと考えております。また、その都度、議論となる精神障害者の人権問題、地域社会での受け皿の問題、それに伴う社会復帰と復権の問題を忘れてはならないと考えております。

このような時代背景のもと、当財団は横浜市から横浜市総合保健医療センターの指定管理者に選定され、要介護高齢者支援事業、地域医療機関支援事業と合わせて、精神障害者支援事業を実施してまいりました。特に、精神障害者支援事業においては、本研究の研究対象であります精神障害者生活訓練施設を運営し、精神障害者の地域生活移行支援に取り組んでまいりました。

精神障害者は、疾患と障害が併存しかつ影響し合っていること、疾患による生活能力の障害があること、さらに若い時からの入院や家庭での引き込もり等で長く社会から隔絶された生活を送って来た方が多いこと等のため、再発しやすく、また、病状は安定していても地域で生活することは困難な方が多くいらっしゃいます。そのため、病院と地域生活の間に位置する生活訓練施設の担う役割は大きく、毎年多くの精神障害者が当財団の生活訓練施設を利用し、病院から地域生活への移行を果たしています。

しかし、このような生活訓練施設の具体的な支援内容が定量的に分析されたことは今まであまりありませんでした。今回、厚生労働省「平成 20年度障害者保健福祉推進事業」の採択を受けたことにより、支援内容の数量化を行い、精神障害者の地域生活移行に向けた支援手法の分析に取り組むことができました。研究にあたっては、野中猛氏を中心に事業検討委員会を組織し、御議論をいただきながら、データの集計及び分析を進めてまいりました。さらに、公設の精神障害者生活訓練施設を運営する方々に御参集いただき、全国研究会を開催するとともに、啓発事業の効果も検証することができました。

本報告書に記載した分析結果や政策提言等が、今後の障害者保健福祉施策を推進し、一人でも多くの障害者の地域生活を実現し、人としての尊厳を取り戻すことに役立つことを願っております。

なお、最後になりましたが、今回の調査に御協力いただいた当財団の精神障害者生活訓練施設ハイツかもめ御利用者の皆様、全国公設生活訓練施設研究会の皆様及び調査に御協力いただいた皆様、啓発事業の効果測定に御協力いただいた財団法人紫雲会横浜病院の入院患者様、既退院者様及びスタッフの皆様、毎回示唆に富む議論をしてくださった事業検討委員の皆様に厚く御礼申し上げます。

平成21年3月

財団法人横浜市総合保健医療財団 理事

横浜市総合保健医療センター

センター長 齋藤 惇

プロジェクト調査研究事業実施体制

統括責任者

荻原信吾 財団法人横浜市総合保健医療財団 専務理事 事務局長

事業検討委員

大塚淳子 社団法人日本精神保健福祉士協会 常務理事(社会福祉)

齋藤惇 財団法人横浜市総合保健医療財団理事 センター長(精神科医師)

品川眞佐子 特定非営利活動法人ほっとハート 理事長(社会福祉)

西井華子 医療法人療心会鶴見西井病院 院長(精神科医師)

○野中猛 日本福祉大学 社会福祉学部保健福祉学科 教授(精神科医師)

細野博嗣 横浜市健康福祉局 障害福祉課長(社会福祉)

松為信雄 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部社会福祉学科 教授(社会福祉)

吉川進 特定非営利活動法人五つのパン(Five-breads)ピアヘルパー(社会福祉)

(五十音順・敬称略)

※○:事業検討委員長

プロジェクトメンバー

伊藤未知代 横浜市総合保健医療センター 生活訓練係長

古川良子 横浜市総合保健医療センター 診療部医長(精神科医師)

村本洋二 横浜市総合保健医療センター 総務課業務係長

村上裕輔 横浜市総合保健医療センター 就労訓練係長

稲毛雅子 横浜市総合保健医療センター 生活訓練係(看護師)

角田雅子 横浜市総合保健医療センター 生活訓練係(看護師)

永野文敏 横浜市総合保健医療センター 生活訓練係(社会福祉)

千葉佐恵子 横浜市総合保健医療センター 生活訓練係(社会福祉)

増田剛士 横浜市総合保健医療センター 生活訓練係(社会福祉)

三枝康雄 株式会社浜銀総合研究所 地域戦略研究部長

東海林崇 株式会社浜銀総合研究所 経営コンサルティング部

山本将司 株式会社浜銀総合研究所 経営コンサルティング部

江良中 株式会社浜銀総合研究所 経営コンサルティング部

第Ⅰ部 研究目的

精神障害者生活訓練施設(援護寮、以下、生活訓練施設)は、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設である。生活訓練施設は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法)第4条に定められた施設であり、平成 18年の自立支援法制定に伴い、生活訓練施設をはじめとする社会復帰施設は、5年間の移行期間を経て漸次新体系へ移行することとなっている。しかしながら、これまで精神障害者生活訓練施設が担ってきた支援が新体系においても充分な支援が行えるか不安に思っている事業者がいるのも現実である。こうした現状を踏まえ、新体系において有効な支援を実施するには、現時点で行われている支援内容を整理し、どのような支援が効果的であるか明確にする必要がある。

精神障害者の地域生活移行を促進するにあたっては、精神障害者生活訓練施設のように病院と地域の中間に位置付けられる支援が重要だと考えられる。本研究事業の目的は、このような中間的支援を行う施設の支援内容と現状の課題を分析し、他の障害福祉サービスとの連携パターンや社会資源の活用を含めた中間的支援のあり方を研究することにより、精神障害者地域生活移行特別対策事業の効果的な実施に寄与し、精神障害者の地域生活移行の促進と定着に貢献することである。また、精神障害者の地域生活移行に対する中間的支援を公設施設が担う意義についても検討する。

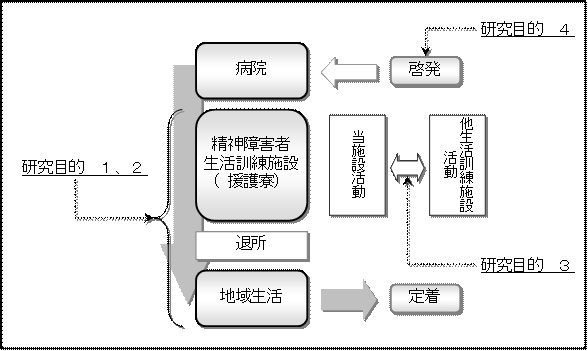

本研究では以上の目的をより具体的に実現するために、以下の4つの事柄について明らかにする。また、各研究目的の位置付けを図1-1-1に表わす。

研究目的1 : 公設生活訓練施設での活動内容の実態を明らかにする。

①横浜市総合保健医療センターで実施されている過去の活動内容(以下当施設活動)を整理し、いつどれぐらいのタイミン グにどんなサービスがどれだけ提供 されたかを明らかにする。

②新体系に基づいて、当施設活動を整理したとき、新体系の定義にないサービス(いわゆる、横出し)と新体系で出されている基準より充実したサービス(いわゆる、上乗せ)とが何になるかを明らかにする。

研究目的2 : 当施設活動における「地域定着」プロセスと「中断・再入院」プロセスの違いを明らかにする。

研究目的3 :当施設活動と他公設生活訓練施設との違いを明らかにする。

研究目的4 : 当施設活動の一環として実施している地域生活移行促進啓発事業の内容を整理し、その効果を測定する。

図 1-1-1 研究目的の位置付け

研究目的1、2は生活訓練施設(当施設活動)に関する分析であり、研究目的3は、研究目的1、2に基づき、他施設との比較を実施するものである。研究目的4は精神科病棟の入院患者に対して、退院できる と思えるように働きかける「入口部分」へのアプローチの分析である。

第Ⅱ部 精神障害者生活訓練施設の支援実態

第1章 精神障害者生活訓練事業のサービス

本章では、当施設事業の中で活用されている情報を分類し、コード化するための定義を検討する。コーディングの定義を明らかにした上で、具体的な分析結果へと入っていきたい。

本研究事業では平成 15年より千葉県市川市国府台地区において実施されている ACTプログラムでのサービス区分を活用した。同プログラムでは、電子サービスコード記録と呼ばれる臨床記録を用いている。これは、精神障害者の地域生活支援を記述するサービスコード体系を、既存尺度やガイドライン、資料、これまでの経験を参考に作成したもので、サービスを 23分類(9カテゴリー)に分類し、コード化した。(園他 2008) [1]。サービス内容を定義するにあたり、 特定非営利活動法人ほっとハート(2008)[2] で活用されている コンタクトシートを参考にした。

これらを参考にサービス内容を「サービス分類」と「行為」とに分類した。

[1] 園環樹、大島巌、贄川信行他( 2008)「ACTの利用者に提供されたサービス料と内容 :サービスコードデータを用いた分析」『厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)重度精神障害者に対する包括型地域生活支援プログラムの開発に関する研究』

[2] 特定非営利活動法人ほっとハート( 2008)『生活訓練(とりわけ訪問型モデル)のモデル事業実施とそのアウトカムの検討。他サービス(ディケア、ホームヘルプ、訪問看護など)との比較検討』平成19年度訪問型生活訓練モデル事業報告書

「サービス分類」は、当施設職員の支援方法を指し、大きくは「カンファレンス」「関係機関調整」「本人への支援」の3つの視点で分類した (表 2-1-1)。

表 2-1-1 コーディングの構成

|

大分類 |

内容 |

|

1 カンファレンス |

利用者に関する協議をするために集まる会議、打合せを行うこと。以下の3種類に分類される。 ①ミニカンファレンス [3] 不定期に、主に支援方針に迷った時に行う、当施設職員及び当センター担当医を交えた協議。 ②ケースカンファレンス 定期的な支援会議に向けて、当施設職員及び当センター担当医を交えた協議。 ③支援会議(旧評価会議) 定期的に総合相談室が主催し、利用者本人、家族、病院や地域等の関係機関を交えて、利用者の生活訓練施設での状況以外の情報も含めて情報を共有し、支援計画を立てるための会議。 |

|

2 関係機関調整 |

当施設職員と関係機関が連絡調整に関する行為を行うこと。主な関係機関には次のものがある。 ①通所施設 主にデイケア、地域作業所等の日中活動を支援する機関。 ②病院、診療所 主に精神科の医療機関を対象とする。それまで入院していた病院とのコンタクトが多い。 ③不動産会社 地場の不動産会社等への連絡調整。住居設定時にコンタクトすることが多い。 ④家族 家族との連絡調整。家族会等の開催も含まれる。 ⑤地域社会 近隣住民、町内会等への連絡調整。 ⑥公共機関 公共には、区役所の福祉保健センター(生活保護担当、障害者支援担当)等が含まれる。 ⑦その他の会社 不動産会社以外との連絡調整。引越し時の備品購入など。 ⑧グループホーム /ケアホーム 地域のグループホーム /ケアホームへの連絡調整。 |

|

3 本人への支援 |

当施設職員による利用者への支援。 |

[3] 「①ミニカンファレンス」については、簡単な打合せ等は含まれない。データ分析上、「個人記録」内に記載されているもののみをミニカンファレンスとして取り扱った。

また、「本人への支援」内容に関しては、次のように整理した。

表2-1-2 本人への支援 分類

|

中分類 |

内容 |

|

1 医療 (精神科) |

「精神症状の不安定さ」「服薬管理」「精神科外来への通院」が含まれる。利用者に独語があることを確認した場合は、「精神症状の不安定さ」に関する状況確認として整理した。 |

|

2 日常生活 |

「食生活」「金銭管理」「通所機関での活動」が含まれる。生活のリズムを整え、日常生活に慣れていくことを目的とした支援である。 |

|

3 社会生活 |

「関係者との人間関係」「知人や利用者との交流」「外部との連絡」「公共機関での手続き等」「就労に関する事柄」が含まれる。それまで、病院内で閉じこもっていたことが、社会との接点を徐々に持つようになり、社会生活を営めるようになることを目的とした支援である。 |

|

4 退所後の住まい |

「住居設定」「引越し準備」「退所後住居への外泊」が含まれる。退所先の支援のため、不動産会社への同行支援等を行っている。 |

|

5 プログラム |

日中プログラムと夜間プログラムを指す。参加については、日中プログラムは任意であるが、夜間プログラムは原則必須である。 必須となっている夜間プログラムでは、「夜間ミーティング」「自炊講座」「生活講座」「避難訓練」などが実施されている。 |

|

6 医療 (精神科以外) |

精神科以外の医療支援が含まれる。インフルエンザやウィルス性胃腸炎等への対応が含まれる。また、精神症状からくる疾病については、「個人記録」から判断できるものは「1 医療支援(精神科)」に分類し、判断できないものは、この分類にしている。 |

|

7 家族 |

利用者が家族と接点がある場合、家族に関する相談に応じていることを指す。当施設職員が直接家族と連絡調整等を行う場合は、大分類( 表 2-1-1 )の「2 関係 機関調整」に分類してい る。 |

|

8 入退所時対応 |

入所時及び退所時の一連のフォローを示している。なお、当施設の利用ルールに関する相談や質問もこの分類に含まれる。 |

|

9 状況確認 |

日常生活の中で当施設職員が利用者の日々の行動状況を観察している状況を指す。たとえば、「廊下を歩いている」「談話室でテレビを見ている」「外出から帰ってきた」「洗面所の方に行った」など、普段の行動を観察している行為を指す。 観察され た行為の中で、「洗面をしている」のであれば、「2 日中生活」、「独語を言って歩いている」のであれば、「3 医療(精神科)」というように、内容を判断して、他に分類できないものこの分類になっている。ただし、「何も起きていない状態」ということではなく、利用者の日常生活のあり様をとらえることで、変化を認識するための活動ととらえることができる。いわゆる「みまもり」である。 |

「行為」とは、表 2-1-1における「本人への支援」について支援者が行った活動内容のことである。具体的な内容は次のとおりである(表 2-1-3)。

表 2-1-3 「本人への支援」における「行為」の分類

|

「行為」内容 |

定義 |

|

1 状況確認 |

「本人への支援」の各項目の内容に関する状況確認をする行為。 本人への支援内容分類「9 状況確認」と基本的に考え方は同じである。本人への支援内容分類「9 状況確認」に比べ、確認する対象(支援内容)が明確なものである。 |

|

2 練習 /指導 |

「本人への支援」の各項目に関して、練習や指導を行っている行為 。 日中プログラム、夜間プログラム時の指導を含む 。 |

|

3 並行 /代行 |

「本人への支援」の各項目に関して、利用者と一緒に行動すること、また、本来利用者がすべき行為を、当施設職員が代わりに実行すること。 |

|

4 相談 /助言 |

「本人への支援」の各項目に関して、利用者が抱える不安や生活上困ったこと等に関して相談に応じること、また、本人の行動に示唆を与えること。 不安や生活上の困ったことの内容は、「本人への支援」の分類ごとに整理した。 |

上記の他、データの制約上、明確に分類することができなかった項目として、次の項目がある(表2-1-4)。

表2-1-4 「本人への支援」における分類

|

分類 /行為 |

定義 |

|

面接 |

面接の中では、複数の事柄が話し合われている。したがって、どの支援なのかを特定することができなかっ たため、「面接」としてひとくくりにしている。なお、「行為」については、面接を実施した場合に、「4 相談 /助言」の行 為をしたと判断した。 |

以上の定義に基づき、当施設で行っている生活 訓練施設事業を整理し、支援のあり方を検討 した。

第2章 調査対象と調査手法

第1節 調査対象

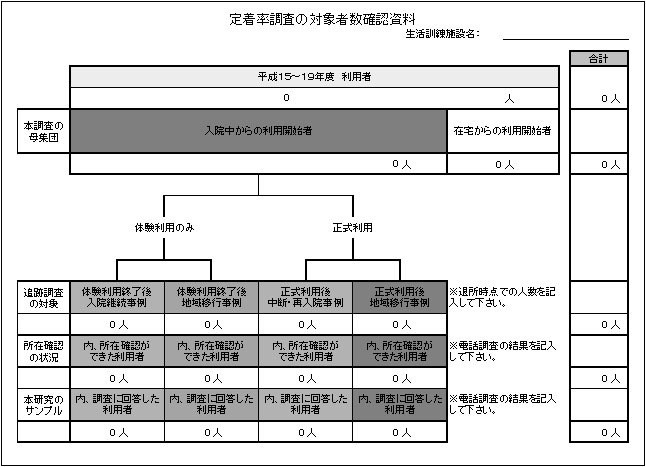

本研究は、平成 15年度から平成 19年度の入院中から利用者を対象として調査を行った。具体的には平成 15~ 19年度の利用者 109名のうち、入院からの利用事例にあたる 67名を対象とし、利用中の記録を研究に使用することについて同意が得られた 46名について実施した(表 2-2-1)。なお、分析の際にはこのうち、正式利用を経て地域生活移行した 29事例を「地域生活移行事例」として分析を行った。また、体験利用のみで地域生活移行した1事例は例外事例としている。

正式利用中または利用後に中断、再入院となった 11事例は「中断・再入院事例」としてとらえている。なお、体験利用を終えて、病院に戻った事例は分析に含めている場合とそうでない場合があるので、その都度記載している。

表 2-2-1 調査対象者の分類 [単位:人]

|

本研究の |

計 |

入院中からの利用開始者 |

在宅からの |

|||||||||

|

109 |

67 |

42 |

||||||||||

|

利用後の |

|

体験利用で終了後 |

正式利用中・後 |

|

||||||||

|

入院 |

地域生活移行 |

中断・再入院 |

地域生活移行 |

|||||||||

|

67 |

10 |

1 |

15 |

41 |

||||||||

|

所在確認の |

|

上記のうち所在確認がとれたもの |

||||||||||

|

62 |

6 |

1 |

14 |

41 |

||||||||

|

本研究の |

|

上記のうち同意がとれたもの |

||||||||||

|

46 |

5 |

1 |

11 |

29 |

||||||||

本研究の調査対象の特性を把握するため、 46事例の基本属性、入院期間等の情報について整理する。

(1)基本属性

調査対象となっているのは 30歳代から 50歳代と幅広い世代を対象としている(表 2-2-2)。

性別で見ると男性の割合が多かった(表 2-2-3)。主たる疾病は統合失調症が大部分を占めた(表 2-2-4)。

表 2-2-2 年代 [ 単位:人]

|

20 歳代 |

30 歳代 |

40 歳代 |

50 歳代 |

60 歳代 |

計 |

|

6 |

12 |

12 |

10 |

6 |

46 |

表 2-2-3 性別 [単位:人]

|

男性 |

女性 |

計 |

|

33 |

13 |

46 |

表 2-2-4 主たる疾病 [単位:人]

|

統合失調症 |

躁鬱病 |

うつ病 |

知的障害 |

統合失調 感情障害 |

非定型 精神病 |

計 |

|

40 |

2 |

2 |

(1) |

1 |

1 |

46 |

※「知的障害」の方1名は、統合失調症との合併症であるため、()書きとした。

(2)退所後の住まい

退所し、地域生活移行された方の多くは、単身生活を送っている。 次いで多いのがグループホームへの入居であった。退所後家族との同居を開始する例は1事例しかなかった。

表2-2-5 退所後の住まい [ 単位:人]

|

|

地域生活移行 |

入院継続 |

計 |

||

|

単身生活開始 |

グループホーム 入居 |

家族同居開始 |

|||

|

体験利用のみ |

0 |

1 |

0 |

5 |

46 |

|

正式利用 |

24 |

8 |

1 |

7 |

|

(3)入院期間

直近の入院は1~4年というケースが多かった。ただし、 10年を超えて入院しているものも7ケースあり、全体として入院期間のばらつきは大きいといえる(表 2-2-6)。一方、延べ入院期間に着目すると、こちらも1~4年のケースが多かった。ただし、本人の記憶が曖昧で調査できなかったケースも8ケースあった(表 2-2-7)。入院回数は大部分の調査対象者において2~5回であるという結果が得られた(表 2-2-8)。なお、入院期間による「退院・地域定着」と「再入院」との間に明確な差異は見いだせなかった。

表 2-2-6 直近入院期間 [ 単位:人]

|

|

1 年以内 |

1 ~ 2年 |

2 ~ 3年 |

3 ~ 4年 |

4 ~ 5年 |

5 ~ 10年 |

10 ~ 20年 |

21 年以上 |

計 |

|

①体験利用終了 |

0 |

0 |

2 |

1 |

0 |

0 |

2 |

1 |

6 |

|

②正式利用中断 |

0 |

1 |

2 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

|

③退所後再入院 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

|

④退所後定着 |

7 |

8 |

6 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

|

計 |

9 |

10 |

11 |

6 |

1 |

2 |

3 |

4 |

46 |

表 2-2-7 延べ入院期間 [ 単位:人]

|

|

1 年以内 |

1 ~ 2年 |

2 ~ 3年 |

3 ~ 4年 |

4 ~ 5年 |

5 ~ 10年 |

10 ~ 20年 |

21 年以上 |

調査不能 |

計 |

|

①体験利用終了 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

6 |

|

②正式利用中断 |

0 |

2 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

6 |

|

③退所後再入院 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

2 |

|

④退所後定着 |

3 |

5 |

6 |

5 |

1 |

1 |

1 |

2 |

5 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

3 |

|

計 |

4 |

7 |

8 |

9 |

2 |

2 |

3 |

3 |

8 |

46 |

表 2-2-8 延べ入院回数 [ 単位:人]

|

|

1 回 |

2 ~ 5回 |

6 ~ 10回 |

11 ~ 20回 |

21 回以上 |

調査不能 |

計 |

|

①体験利用終了 |

2 |

3 |

1 |

0 |

0 |

0 |

6 |

|

②正式利用中断 |

2 |

3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

6 |

|

③退所後再入院 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

④退所後定着 |

10 |

15 |

3 |

0 |

0 |

1 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

3 |

|

計 |

16 |

22 |

5 |

1 |

1 |

1 |

46 |

(4)入所までのかかわり

病院訪問(病院に訪問しての主治医、ワーカー、患者等交えての打合せ)をかかわり始めとすると、かかわり始めから、正式利用入所までの期間はおおむね3~6か月の期間であった(表 2-2-9)。このうち、体験利用は 16~ 30日程度利用したのち正式利用に至っているようである(表 2-2-10)。体験利用は一度に長期間利用するのではなく、2~5回程度に分けて利用している(表 2-2-11)。

これらのことから、正式利用に至るまでに少なくとも3か月程度は病院等関係機関と連絡調整をしていると考えられる。また、そういった連絡調整を行った上で体験利用を複数回に分けて実施しているといえる。この傾向は 、「地域定着事 例」、「中断・再入院事例」に大きな違いはない。

表 2-2-9 かかわり始めから正式利用入所までの期間 [ 単位:人]

|

|

1 か月以内 |

2 か月以内 |

3 か月以内 |

半年以内 |

1 年以内 |

利用なし |

計 |

|

①体験利用終了 |

0 |

0 |

(1) |

(5) |

0 |

6 |

6 |

|

②正式利用中断 |

0 |

0 |

3 |

1 |

2 |

0 |

6 |

|

③退所後再入院 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

④退所後定着 |

0 |

6 |

10 |

12 |

1 |

0 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

0 |

0 |

1 |

2 |

0 |

1 |

3 |

|

計 |

0 |

6 |

16 |

15 |

3 |

6 |

46 |

※①体験利用終了事例については、参考値として、かかわり始めから最終の体験利用退所日までの期間を()書きにて表記した。

表 2-2-10 体験利用 利用日数合計 [ 単位:人]

|

|

1~ 10日 |

11~ 15日 |

16~ 20日 |

21~ 25日 |

26~ 30日 |

31~ 35日 |

36~ 40日 |

41日以上 |

計 |

|

①体験利用終了 |

2 |

0 |

0 |

2 |

1 |

0 |

1 |

0 |

6 |

|

②正式利用中断 |

0 |

1 |

1 |

2 |

1 |

0 |

1 |

0 |

6 |

|

③退所後再入院 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

④退所後定着 |

3 |

6 |

5 |

8 |

4 |

2 |

0 |

1 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

3 |

|

計 |

5 |

8 |

8 |

13 |

7 |

2 |

2 |

1 |

46 |

表 2-2-11 体験利用 延べ利用回数 [ 単位:人]

|

|

1 回 |

2 回 |

3 回 |

4 回 |

5 回 |

6 回 |

7 回 |

8 回 |

9 回 |

計 |

|

①体験利用終了 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

3 |

0 |

0 |

0 |

6 |

|

②正式利用中断 |

0 |

0 |

3 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

6 |

|

③退所後再入院 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

④退所後定着 |

1 |

5 |

9 |

5 |

6 |

2 |

0 |

0 |

1 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

|

計 |

1 |

7 |

14 |

7 |

9 |

6 |

0 |

1 |

1 |

46 |

(5)正式利用の利用期間

正式利用の利用期間は当施設のルールどおり、6か月前後が主流となっている。ただし、6か月に満たなくても退所したケースも複数あった(表 2-2-12)。

表 2-2-12 正式利用の利用期間 [ 単位:人]

|

|

1か月以内 |

2 か月以内 |

3 か月以内 |

半年以内 |

1 年以内 |

利用なし |

計 |

|

①体験利用終了 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

6 |

0 |

|

②正式利用中断 |

0 |

3 |

0 |

1 |

2 |

0 |

6 |

|

③退所後再入院 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

2 |

|

④退所後定着 |

1 |

0 |

8 |

11 |

9 |

0 |

29 |

|

⑤再入院・再利用 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

1 |

2 |

|

計 |

1 |

3 |

10 |

13 |

12 |

6 |

39 |

正式利用期間と、利用前からのかかわりをみると、全体を通して少なくとも1年以上はかかわりを持ち続けているといってよい。長い利用者では2年近く何らかの関係を持ち続けているといえる。

第2節 調査手法

第1項 活用情報

当施設では、過去のケースの振返り、ケースカンファレンス等での活用のために以下の記録や文章を作成している。この中から、本調査研究に必要な情報をピックアップして分析を行った。

多数の帳票類の中から、経緯、利用形態、サービスの提供度、経過の状況を表す資料として、表 2-2-13のうち、「電子化」欄に○がついているものを電子化した。中でも、利用の利用者の状況、サービスの提供内容を時系列で記録した「9 個人記録」「6 支援会議資料」の分析が有効であると判断し、これらの資料を分析の主軸として分析を実施した。

表 2-2-13 活用情報の詳細

|

|

帳票名 |

概要 |

電子化 |

||

|

作成頻度 |

書式 |

内容 |

|||

|

1 |

患者紹介状〔診療情報提供書〕 |

紹介時 |

紹介状 |

主治医の記載する紹介状 |

○ |

|

2 |

利用連絡票 |

紹介時 |

複合表 |

紹介状と対で作成される資料 |

○ |

|

3 |

総合相談インテーク表 |

正式利用時 |

複合表 |

利用申込から正式利用まで期間が空くため、その差分を補うための資料(初日インテーク) |

○ |

|

4 |

相談記録(見学記録) |

見学時 |

複合表 |

見学時、本人・家族の意向、見学時の 様子等を記載した資料 |

|

|

□ホステル報告書 会議資料 |

|

|

|

|

|

|

5 |

ホステル体験利用 利用報告書 |

体験利用時 |

報告書 |

体験利用時の様子、今後の方針を 記載した資料 |

○ |

|

6 |

支援会議資料 |

入所・退所・ 3か月単位 |

議事録 |

地域の支援者も集め、定期的に実施する 会議の資料 |

○ |

|

□ショートステイ利用報告書 |

|

|

|

|

|

|

7 |

ショートステイ利用報告書 |

ショートステイ |

報告書 |

ショートステイの利用目的、様子、 今後の利用等を記載した資料 |

|

|

□ホステル利用記録 |

|

|

|

|

|

|

8 |

カーデックスフェイスシート |

正式利用時 |

複合表 |

正式利用時に作成する基礎資料 |

○ |

|

9 |

個人記録 |

日々 |

自由帳 |

利用者の状況、当施設職員の支援内容を時系列に記述した資料 |

○ |

|

□ショートステイ利用記録 |

|

|

|

|

|

|

10 |

ショートステイ インテークシート |

ショートステイ |

複合表 |

ショートステイ時のインテーク資料 |

|

|

11 |

個人記録(ショートステイ時) |

日々 |

自由帳 |

ショートステイ時の利用者の状況、 当施設職員 の支援内容を時系列に記述した資料 |

|

|

□その他 |

|

|

|

|

|

|

12 |

食事日記 |

日々 |

表形式 |

ケアが必要な利用者のみ対象 |

|

|

13 |

支出表 |

日々 |

表形式 |

ケアが必要な利用者のみ対象 |

|

|

14 |

スケジュール管理表 |

日々 |

表形式 |

生活パターンが変更となった期間のみ対象 |

|

※表 2-2-13の構成は、当施設のカルテの構成に準じている。

<主軸資料の記載内容>

主軸資料の内容は、 当施設職員と利用者(利用者とかかわりのある関係者を含む)とがかかわりを持つごとに時系列で記入がされている。記入の内容については、「事実」と「所感(思ったこと)」が分けて記載されているため、感情や主観といった記述が排除でき、「 当施設職員 が行ったこと」を純粋に切り出すことができた。また、以下に示すマニュアルによって記入の 仕方 を管理者(施設長等)が統一的に指導しているため、事実に基づいた詳細な分析ができたといえる。

個人記録の記入方法に関するマニュアル

|

利用者またはケースの日々の動向・状態・状況、援助の詳細を記録するものです。これにより、ケース自体の状態や状況、実際の援助についての詳細を記録しスタッフ間で情報の共有化を図ります。個人記録はケースの状況把握・評価や援助計画を策定する上で、また関係機関との連携を行う上での材料となるものです。また、利用者の安全管理や施設管理上利用者の動向を把握しておく意味も持っています。 (1)記載方法 |

|

・8:45~16:45は黒字で記録し、16:45~翌朝8:45は青字で記録し、昼夜の区別をつけます。 |

第2項 調査手法

調査は、次のステップに基づいて実施した。

STEP 1 形態素解析による頻出単語の抽出。

STEP 2 頻出単語を辞書化。

STEP 3 STEP1、 STEP2を繰り返し辞書の精度向上。

STEP 4 STEP3で作成した辞書を活用し、再度形態素解析を実施し、頻出単語を抽出。

STEP 5 STEP4で作成した頻出単語と共起する単語を抽出し、リスト化。

STEP 6 STEP5でリスト化された内容を、表 2-1-1、表 2-1-4で定義した内容と突合させ、記述内容を類型化。

STEP 7 STEP6までの内容すべてのパラグラフをコーディングし、詳細な分析作業の実施。

|

【形態素解析とは】 |

|

【辞書化とは】 |

|

【コーディングとは】 |

<個人記録のコーディングイメージ>

以下は、実際の個人記録データのコーディング結果である。

「日付」「時刻」「行動」の3つの情報が、手書きの「個人記録」に時系列で記載されている。分析作業の都合上、電子化したデータに、「利用者ID」、「 NO(通し番号)」を付加し、一つ一つの行動を時刻単位でまとめ、当施設職員が利用者に関与した事例をカテゴライズしていった。集計は「対象」「行為」を中心に分析を進めていった。

なお、こういったデータが46事例で約 78,000行存在する。1人当たり約1,700行、1日当たり約8行が記入されていることになる。 支援の内容や帰所時刻、巡回消灯後の活動などが詳しく記されている。多い時には1日30行に及ぶこともあった。

また、「S( =スタッフ:当施設職員)」「 M(=メンバー:利用者)」等略語が使用され、 詳細な事実を継続的に行うための工夫がなされている。

表 2-2-14 個人記録のコーディングイメージ

|

利用者ID |

NO |

日付 |

時刻 |

行動 |

分類 |

行為 |

|

●●● |

17 |

2004 年 3月 3日 |

7:30 |

朝給食 |

食生活 |

状況確認 |

|

●●● |

18 |

2004年3月 3日 |

10:00 |

日中プログラム (買い物 ) |

日中プログラム |

指導 |

|

●●● |

19 |

2004年3月 3日 |

13:00 |

外出 [総合商業施設] |

日中活動 |

状況確認 |

|

●●● |

20 |

2004 年 3月 3日 |

14:45 |

帰所 |

状況確認 |

状況確認 |

|

●●● |

21 |

2004 年 3月 3日 |

19:45 |

自炊講座 |

夜間プログラム |

指導 |

|

●●● |

22 |

2004年3月 3日 |

23:00 |

巡回消灯 |

状況確認 |

状況確認 |

|

●●● |

23 |

2004年3月 4日 |

|

起床 |

状況確認 |

状況確認 |

※分析対象とした帳票「個人記録」には、「日付」「時刻」「行動」が記入されている。

分析の都合上、「分類」「行為」等の情報を各行に付加した。

第3章 調査結果と考察

今回の分析データから当施設の支援内容について言えることを以下で整理した。

第1節 調査結果と考察

本項では、これまで解析を進めてきた内容を当施設業務の特徴として挙げられる部分を中心に示していく。テーマとして、次の4つが考えられる。

① いわゆる「みまもり」の量的考察

・「みまもり」の量的把握

・情報収集としての「体験利用」の位置付け

② 中間的支援 のあり方と「定 着」のための支援フロー

・支援投入量にみる支援の傾向

・「カンファレンス」の効用

・「地域定着事例」と「中断・再入院事例」の差異とは

③ 「引継ぎ」の支援の必要性

④ 「相談・助言」行為と実施時間帯の考察

第1項 いわゆる「みまもり」の量的考察

今回のデータでは、当施設職員が利用者の現状を確認する「状況確認」行為の頻度が詳細に実施されている。このデータを活用し、状況確認の状況を1人1日あたりどの程度実施ししているかを集計したのが表 2-3-1 [4]である。

表 2-3-1 1人1日あたりの状況確認頻度 [単位;回 /(人・日)]

|

|

地域定着 |

中断・再入院 |

体験利用のみ |

|

体験利用 |

5.87 |

5.94 |

8.39 |

|

正式利用 |

6.53 |

6.47 |

- |

はじめに、1人1日あたりの「状況確認」の平均頻度を見る。「『地域定着事例』の体験利用時」には、 5.87回 /(人・日 )、「『中断・再入院事例』の体験利用時」には、 5.94回 /(人・日 )、「『体験利用のみ事例』の体験利用時」には 8.39回 /(人・日 )であり、「地域定着事例」と「中断・再入院事例」との間に頻度の差はみられなかった。次いで、「『地域定着事例』の正式利用時」には、 6.53回 /(人・日 )、「『中断・再入院事例』の正式利用時」には6.47回 /(人・日 )と、やはり頻度の差はみられなかった。

したがって、「体験利用のみ事例」を除けば、「『地域定着事例』の体験利用時」「『地域定着事例』の正式利用時」「『中断・再入院事例』の体験利用時」「『中断・再入院事例』の正式利用時」のいずれの場合で場合であっても、「状況確認」を行っている頻度は変わらないということができる[5]。

これらのことから考えると、頻度が 5.87回 /(人・日)~6.53回/(人・日 )であることから、当施設の深夜を除く時間帯が 16時間と想定すると、「状況確認」という「情報収集」作業はおおよそ2~3時間に1回の頻度で実施されているということができる [6]。この「状況確認」行為は「地域定着事例」「中断・再入院事例」であっても、一定程度実施されていることから、利用者支援の基礎となる情報源となっていると考えられる。また、精神福祉関係者のいう、いわゆる「みまもり」を量的に表したものととらえることができる。

次にこの「みまもり」が各利用者に対する行為全体の頻度に占める割合について分析をした(表 2-3-2) [7]。これをみると、「地域定着事例」「中断・再入院事例」のいずれでも、おおよそ 50~ 60%がこの「状況確認(いわゆる「みまもり」)」を行っているということができる。「支援に関連づいた状況確認」は 35~ 40%の行為となっており、「行為として見える支援」は5~ 15%という状況であった。

なお、「正式利用時」と比べて、「体験利用時」の方が「行動として見える支援」の頻度割合が高い結果となった。これは、「正式利用時」と比べ、「体験利用時」は情報量が少ないということと、面談や相談等の頻度が増えている可能性があると考えられる。職員の側からみると、「体験利用時」はそういった行為に時間を割かなければならない事例であるということができる。

表 2-3-2 「みまもり」が全体の行為に占める頻度割合 [単位; %]

|

|

|

地域定着事例 |

中断・再入院事例 |

体験利用のみ事例 |

|

体験利用 |

行動として見える支援 |

12.5 |

9.5 |

11.5 |

|

支援と関連づいた状況確認 |

38.1 |

37.8 |

43.1 |

|

|

状況確認 |

49.4 |

52.7 |

45.5 |

|

|

全体 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

|

正式利用 |

行動として見える支援 |

6.9 |

7.4 |

- |

|

支援と関連づいた状況確認 |

35.6 |

37.9 |

- |

|

|

状況確認 |

57.4 |

54.6 |

- |

|

|

全体 |

100.0 |

100.0 |

- |

このことから、当施設のような精神障害者生活訓練施設を含めた精神障害者への支援において、いわゆる「みまもり」の占める割合は全体の 80~ 90%を占めているということができる。これは残りの 10~ 20%を占める「行動として見 える支援」を行うために必要不可欠の部分ととらえることができる。なお、「状況確認」自体は、たとえば、「歯ブラシを持って廊下を歩いている」「濡れた髪で浴室から出てくる」「パックごはんとレトルトカレーを食べている」等の状況確認のように、一瞬の出来事であることが多いため、時間に換算しにくいが、 それを頻度で分析することで、全体像が見えてきたと考えられる。

以上の分析から次のことが言える。

① 「体験利用時」「正式利用時」の情報収集頻度割合は変わらない。つまり、「体験利用時」「正式利用時」に変わらない情報収集を行っている。

② 「みまもり」は全体の行為のうち、 50~60%を占める。支援内容と関連づけて行われる情報収集(全体の 35~40%) と合わせて考えると、「みまもり」は 80~90%を占めることになる。

なお、「体験利用時」の方が「行動として見える支援」をより多く行っていることから、職員の立場としてみれば、利用 者の都合に合わせて予定を調整し、個別の時間を割かなければならない回 数が多い。

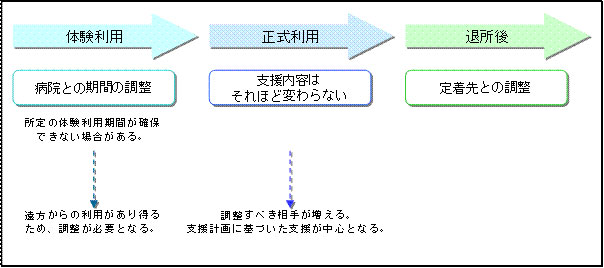

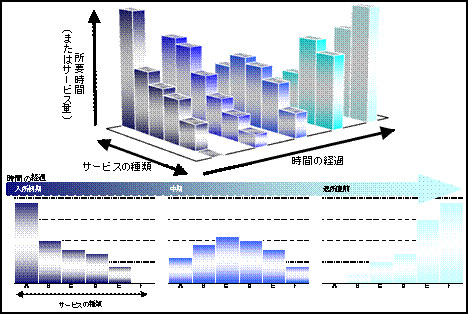

第2項 中間的支援のあり方と「地域定着」のための支援フロー

次に、どういった支援がどのタイミングで行われているかを検討するために、時系列に沿った支援頻度分析を行った [8]。分析対象は、「地域定着」ができた 29事例とし、具体的な支援の頻度をみるために行為分類が「状況確認」でないものを用いた。

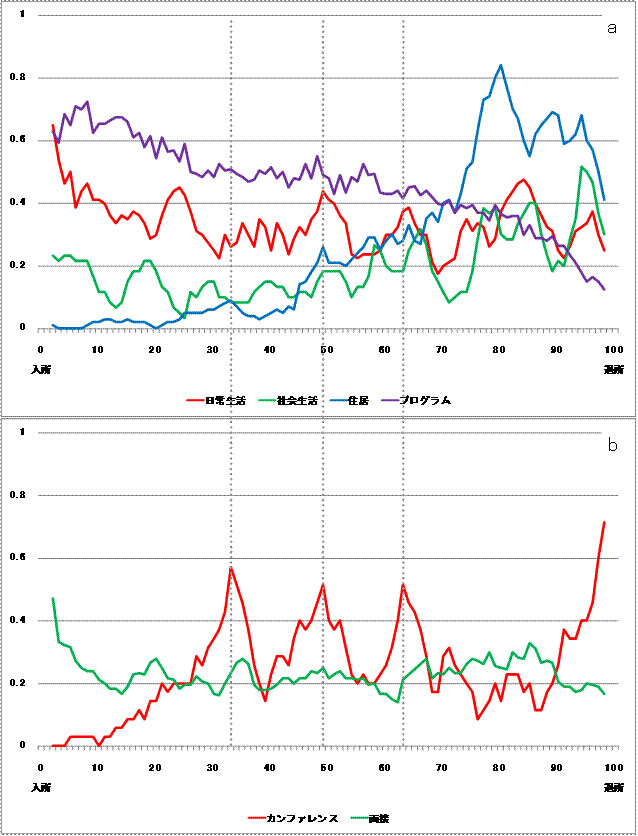

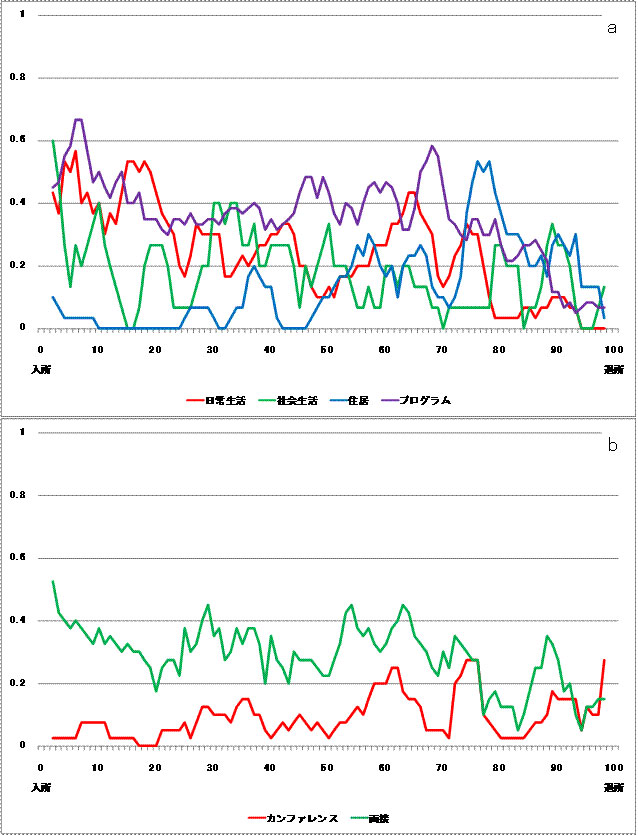

その結果、時系列のサービス標準化投入量をみると、入所してすぐの期間では「日常生活」や「プログラム」といったサービスが多く投入され、それらが減少していくにつれて「社会生活」や「住居」といったサービスが増加していくという傾向がみられた(図 2-3-1a)。なお、プログラムの中身は「大掃除」「自炊講座」「買い物講座」など日常生活に近い支援プログラムとなっており、「日常生活支援」と並行して同様の傾向が見えてきたことも特徴といえる。

また、サービス投入傾向が切り替わる際に、それに先立って「カンファレンス」が行われており、特に「カンファレンス」後に「住居」サービスの投入頻度が変わっている(図 2-3-1b)。また、「カンファレンス」の間を埋めるように定期的に「面接」が行われている。特に「住居」に関しては先述した「カンファレンス」を契機として、支援が開始しているという特徴が見て取れる。

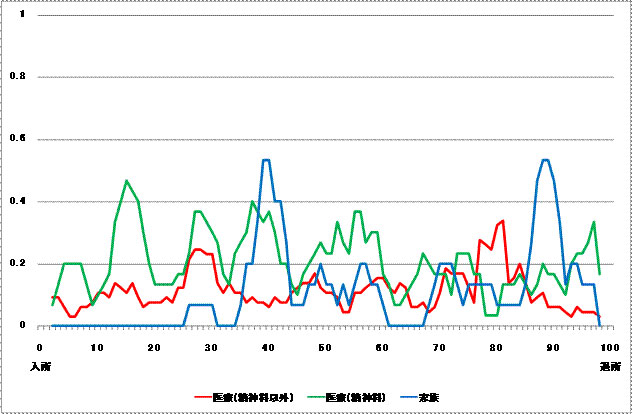

一方、「医療(精神科以外)」「医療(精神科)」「家族」といった支援は、その投入量の変化への時間経過の影響が、グラフからは読み取れなかった(図2-3-2)。身体的・精神的な症状の変化や家族の問題の発生は、事前に予測ができないため、このように時系列によらない支援傾向を示す可能性があると考えら れる。なお、退所が近づき地域での生活が目前に迫ってくると、精神障害者はそのストレスから体調を崩すということも言われている(イベントによるストレス)。今回の研究結果からはその因果関係にまで踏み込んだ考察はできないが、現在あるデータに基づき支援内容のより詳細な分析を行うことでその因果関係を明らかにすることができると考えられるため、今後の研究課題としたい。

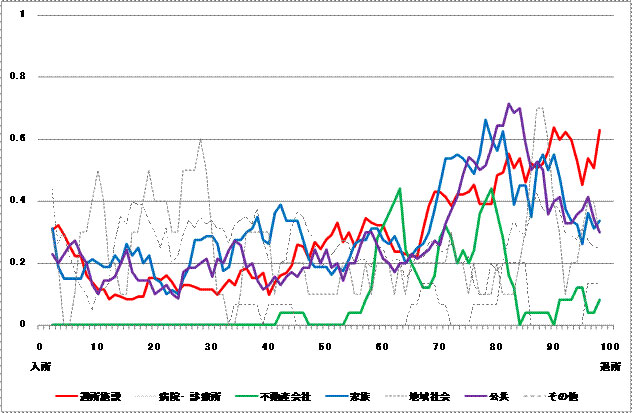

続いて、「関係機関」に関する支援を中分類ごとにみてみると、退所が近付くにつれて、「通所施設」「不動産会社」「家族」「公共」といった機関との連携が増加している(図 2-3-3)。

これらの「地域定着事例」の分析 (図 2-3-1)に対し、「中断・再入院事例」 11ケースについても同様にグラフ化し、分析を行った(図 2-3-4)。グラフからも見て取れるとおり、図 2-3-1に示されているような明確な傾向は示されなかった。つまり、当初予定されていた支援プログラムが何らかの理由で遂行不可能となり、支援が中断してしまっていると想定される。その理由として考えられるのが、「家族」への対応であり、 「医療(精神科)」への対応であると考えられる。

以上の分析から次のことが言える。

① 「日常生活支援」→「社会生活支援」「住居支援(退所後の地域定着)」という支援の流れが存在する。

② 「カンファレンス(特に定期的な支援会議)」の後に、支援内容が変わる。特に「住居支援(退所後の地域定着)」 が大きく変わる。 また、「日常生活支援」→「社会生活支援」に軸足が変わる変化もみられる。

③ ②と合わせて、関係機関との連絡調整が開始する。特に不動産会社との連絡調整は顕著である。

④ 「医療(精神科)支援」「家族支援」は①~③の傾向から離れて、ランダムに発生する。

⑤ 「中断・再入院事例」は①~③の支援プロセスが成り立たない。④のウェイトが多くなり、本来の支援ができなくなるためと想定される。

図 2-3-1a 正式利用時の支援内容の変化(地域定着事例)

図 2-3-1b カンファレンス、面接の実態と支援へ影響(地域定着事例)

図 2-3-2 時系列でみた「医療」「家族」支援の投入量(地域定着事例)

図 2-3-3 時系列でみた「関係機関」支援の投入量(地域定着事例)

図 2-3-4a 正式利用時の支援内容の変化(中断・再入院事例)

図 2-3-4b カンファレンス、面接の実態と支援へ影響(中断・再入院事例)

第3項 地域生活への「引継ぎ」の支援の必要性

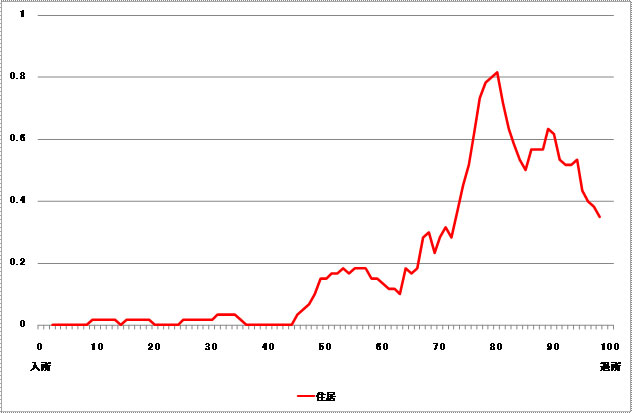

続いて、当施設と地域とをつなぐ支援の典型例として「住居 」支援を取り上げ、特に支援する職員にとって負荷の大きい「並行/代行」支援について取り上げた(図 2-3-5)。

これをみると、退所が近づくにつれて頻度が増加し、その後減少するという傾向がみられた。これは、当施設を退所し、地域で生活を送る前段階として、部屋を探したり、グループホームとの連携を取ったりといった支援を行っていることを意味し、安定した地域定着のためにはこういった細やかなマンツーマンの支援が重要であることを示唆するものである。これと併せて、 時系列でみた「関係機関」支援の投入量(地域定着事例)(図 2-3-3)をみると、後半に、関係機関(通所先や不動産会社、家族や公共機関)との連絡調整、必要により訪問、来所時面接が発生している。これら一連の支援を、当施設職員はその都度面接を設定し、利用者の意向と状況を確認しながら進めているのが現状であると考えられる。

図 2-3-5 時系列でみた「住居」にかかわる「並行/代行」の推移

(4) 「相談・助言」行為と実施時間帯の考察

「相談・助言」自体は表 2-3-3にあるように、体験利用時で2日に1回、正式利用時で4日に1回実施されている。また、夜間及び深夜の「相談」「助言」の頻度を「地域定着事例」と「中断・再入院事例」、「体験利用のみの事 例」のそれぞれについて検討した。1人1日あたりの夜間の「相談」「助言」の頻度は、 0.11~ 0.13であり、「地域定着事例」、「中断・再入院事例」ともにそれほど違いはなかった。一方、全体の相談頻度に対する夜間の相談頻度の割合(正式利用時)は 42.1%であり、半分近くが夜間に相談をしているという結果であった。この夜間の「相談」「助言」が占める割合は体験利用と比べて正式利用時のほうが多いのも特徴の一つということができる。

これは、当施設では日中の利用者各人の活動ペースの確立とその把握を重視しているためである。そのため、日中は通所等外部の社会資源の活用と外出及び休息等、利用者の自由意思と意欲により自由に時間を使うことを優先している。その結果、夜間帯に「相談」「助言」が占める割合が多くなるのである。また、夜間帯は比較的利用者は外出しない場合が多いので面接や相談の時間を設定しやすいことと、職員自身も他の職員や関係機関と連絡がとれる日中の時間帯はカンファレンスや連絡調整を優先し、余裕を持って利用者に向き合う時間が取れる夜間帯に面接を設定する傾向があることが原因と思われる。

表 2-3-3 1人1日あたりの夜間「相談」「助言」頻度と全体に占める夜間の頻度

|

|

|

地域定着事例 |

中断・再入院事例 |

体験利用のみ事例 |

|

夜間 |

体験利用 |

0.11 |

0.13 |

0.28 |

|

[回 /(人・日)] |

正式利用 |

0.11 |

0.13 |

- |

|

全体 |

体験利用 |

0.55 |

0.56 |

1.03 |

|

[回 /(人・日)] |

正式利用 |

0.27 |

0.35 |

- |

|

割合 [9] |

体験利用 |

20.6 |

22.7 |

26.8 |

|

[ %] |

正式利用 |

42.1 |

38.2 |

- |

第2節 今後の課題 第2節 今後の課題

ここまでの分析から、いくつかの考察を述べてきた。今回のデータについて、より分析を進めることで、これまで精神障害者支援に携わる職員がなんとなくそうであろうと考えていたことが、ある程度データで証明できると考えられる。本節では、そのような分析をより深めるポイントとして次の点を挙げる。

① 「みまもり」の内容分析

精神障害者支援の「みまもり」の中でも、当施設のような施設支援を行う支援機関の「みまもり」とホームヘルプや訪問看護のような訪問型の支援機関の「みまもり」とでは、内容に違いがあると考えられる。本研究ではそういった「みまもり」の内容にまで踏み込んだ分析を行っていない。この点については今後の研究課題としたい。

② ケアカンファレンス、面談の内容分析

①と同様に「ケアカンファレンス」についても、その頻度と支援内容の変化に関する相関関係を明らかにすることはできたものの、その内容までは踏み込んでいない。「ケアカンファレンス」は、その時その時によって話し合われる内容が違うことから、その内容について具体的に分析し、支援内容の変化とひもづけて変化に関する相関関係を明らかにする必要がある。

また、面談内容に関しても、同様に内容分析を行うことで、「面談内容」にひもづけた支援の変化が明らかになると考えられる。

③ 「中断・再入院事例」の分析

本報告書では「地域定着事例」を中心に分析を行った。支援の中身について「中断・再入院事例」の分析を行うことで、よりよい支援を行うための新たな知見が得られると考えられる。

上記に記したテーマ以外にも、「『服薬・医療的支援』と支援内容の関係」など、まだ分析しきれていない情報が多々ある。時間的な制約もあり、本報告書での分析結果は以上のとおりであるが、今後さらなる分析を進めていきたい。

また、支援する職員を中心とした分析も必要であると考えられる。本研究事業では、職員の支援時間と利用者の支援時間をひもづけて、時間の掛け方についても分析を試みた(タイムスタディの実施)。しかし、次の理由からうまくいかなかった。

・調査期間が短かったためカテゴライズされた事象すべての支援時間を測定できなかった。

・また、カテゴライズされた情報も、サンプル数が少ないため妥当性のある代表値を抽出するに至らなかった。

そのため、支援者の支援時間をうまく抽出し、支援者視点の分析を行うことも必要であると考えられる。ただし、支援者の職務分析を行うためには、「本来であれば、もっと業務効率が図られる」「紙に書くのではなく電子化すればいいのでは」などと、支援とは直接関係ない部分の分析も必要となり、その妥当性を考えるのは非常に難しいと考えられる。

第Ⅲ部 当施設と他公設生活訓練施設の特徴と違い

第1章 研究概略

第Ⅲ部では第Ⅰ部で述べた研究概略における目的3「当施設活動と他公設生活訓練施設との違いを明らかにする」について分析を行う。当施設と他生活訓練施設(以下、他施設)との違いを明らかにすることで、当施設活動の内容との共通点と違いを明らかにする。

第2章 調査対象と調査手法

第1節 調査対象

全国に公設施設は 13施設あり、そのうち、公設公営で運営されているのは7施設、公設民営で運営されているのは6施設となっている(表3-2-1)。

本調査では上記 13施設を調査対象として分析を行った。

表 3-2-1 公設精神障害者生活訓練施設の実態

[10](平成18年度時点)

|

形態 |

設立 |

運営 |

施設数 |

|

公設公営 |

都道府県 |

- |

6 |

|

指定都市 |

- |

1 |

|

|

公設民営 |

都道府県 |

社会福祉法人 |

2 |

|

社団法人・財団法人 |

1 |

||

|

指定都市 |

社会福祉法人 |

2 |

|

|

社団法人・財団法人 |

1 |

||

|

合計 |

13 |

||

第2節 調査手法

当施設と他施設との支援活動の違いに関する調査は、以下の手順で研究を進めた。

[現状調査(質問紙調査)]

① 調査対象の抽出

「全国公設生活訓練施設研究会 」を開催し、本調査事業に関 する説明会を行い、調査協力の了解を得た施設を対象に調査を実施。

② 調査対象施設の事前調査

調査対象施設の退所者の悉皆による追跡調査を行った。調査は質問紙に基づき電話にて実施した。

③ 調査結果の集計

質問紙を回収し、集計を実施 。

[現地調査(インタビュー調査)]

④ インタビュー調査対象を抽出

③の結果に基づき、「公設公営」「公設民営」、地域(都市部か、地方か)を考慮して、インタビュー調査対象を4施設抽出。当施設との比較を行う。

⑤ 調査対象機関のインタビュー調査

当施設との比較を行うためのインタビュー調査を実施。

調査対象は「全国公設生活訓練施設研究会」に参加していただいた方。 調査対象となった施設と合わせて調査を行った。

⑥ 調査結果の整理

「現状調査」「現地調査」の調査結果をもとに当施設との比較分析を行った。

※質問紙内容については「資料 2-2 定着率調査の質問紙」を参照されたい。

第3章 質問紙調査の結果

(1)回答率

他施設調査においても、平成 15年度から平成 19年度の各施設利用者を対象に実施した。有効回答は、 51.2%であった(表 3-3-1)。

表 3-3-1 回答者数 [単位:人]

|

施設 |

対象者数 |

所在確認可能者 |

回答者 |

|

A |

26 |

23 |

20 |

|

B |

63 |

63 |

63 |

|

C |

116 |

113 |

100 |

|

D |

170 |

57 |

57 |

|

E |

104 |

45 |

21 |

|

F |

23 |

15 |

12 |

|

G |

42 |

42 |

40 |

|

H |

40 |

17 |

14 |

|

I |

25 |

23 |

19 |

|

J |

139 |

50 |

37 |

|

計 |

748 |

448 |

383 |

(2)地域生活移行者の状況

地域生活移行した割合(地域生活移行率)の平均は 61.9% であった。当施設の場合は、 62.7%が地域への退所者であることから、全国の平均的な数値とほぼ同じであるということができる。

ただし、施設により退所後地域に戻る割合には開きがあった(表 3-3-2)。

退所後の帰宅先については、58.6%が単身アパートへの退所であった。施設によっては、施設(福祉ホームなど)やグループホームへの退所が多いところもあった(表 3-3-3)。当施設の場合は、正式退所者の 70.6%が単身アパートへの退所であることから、他施設の平均値と比べて単身アパー トへの退所割合が高いということができる。

表 3-3-2 地域生活移行者の状況 [単位:人]

|

施設 |

体験利用のみ |

正式利用終了 |

対象者数 |

地域生活移行率 [単位 :%] |

||

|

入院継続 |

地域定着 |

中断・再入院 |

地域定着 |

|||

|

A |

0 |

1 |

2 |

23 |

26 |

88.5 |

|

B |

- |

- |

5 |

58 |

63 |

92.1 |

|

C |

- |

- |

- |

- |

116 |

- |

|

D |

- |

- |

- |

- |

170 |

- |

|

E |

30 |

20 |

17 |

37 |

104 |

48.0 |

|

F |

0 |

0 |

4 |

19 |

23 |

82.6 |

|

G |

- |

- |

2 |

40 |

42 |

95.2 |

|

H |

14 |

3 |

22 |

1 |

40 |

10.0 |

|

I |

6 |

3 |

5 |

11 |

25 |

56.0 |

|

J |

- |

- |

69 |

70 |

139 |

50.4 |

|

計 |

50 |

27 |

126 |

259 |

748 |

61.9 |

表 3-3-3 退所後帰来先

|

施設 |

人数 [単位 :人] |

割合 [ 単位 :%] |

||||||||||||

|

単身 アパート |

家族 同居 |

グループホーム |

施設 |

その他 |

無回答 |

計 |

単身 アパート |

家族 同居 |

グループホーム |

施設 |

その他 |

無回答 |

計 |

|

|

A |

4 |

0 |

8 |

0 |

8 |

0 |

20 |

20.0 |

0.0 |

40.0 |

0.0 |

40.0 |

0.0 |

100.0 |

|

B |

40 |

7 |

7 |

1 |

4 |

0 |

59 |

67.8 |

11.9 |

11.9 |

1.7 |

6.8 |

0.0 |

100.0 |

|

C |

81 |

5 |

12 |

1 |

1 |

0 |

100 |

81.0 |

5.0 |

12.0 |

1.0 |

1.0 |

0.0 |

100.0 |

|

D |

47 |

1 |

5 |

0 |

1 |

1 |

55 |

85.5 |

1.8 |

9.1 |

0.0 |

1.8 |

1.8 |

100.0 |

|

E |

10 |

1 |

9 |

0 |

1 |

0 |

21 |

47.6 |

4.8 |

42.9 |

0.0 |

4.8 |

0.0 |

100.0 |

|

F |

5 |

3 |

3 |

0 |

1 |

0 |

12 |

41.7 |

25.0 |

25.0 |

0.0 |

8.3 |

0.0 |

100.0 |

|

G |

12 |

6 |

15 |

2 |

4 |

1 |

40 |

30.0 |

15.0 |

37.5 |

5.0 |

10.0 |

2.5 |

100.0 |

|

H |

5 |

1 |

4 |

2 |

2 |

0 |

14 |

35.7 |

7.1 |

28.6 |

14.3 |

14.3 |

0.0 |

100.0 |

|

I |

5 |

6 |

0 |

3 |

5 |

0 |

19 |

26.3 |

31.6 |

0.0 |

15.8 |

26.3 |

0.0 |

100.0 |

|

J |

12 |

4 |

0 |

18 |

2 |

1 |

37 |

32.4 |

10.8 |

0.0 |

48.6 |

5.4 |

2.7 |

100.0 |

|

計 |

221 |

34 |

63 |

27 |

29 |

3 |

377 |

58.6 |

9.0 |

16.7 |

7.2 |

7.7 |

0.8 |

100.0 |

(3)退所後定着期間

退所後の経過時間に関しては、多くの回答が不明との回答であった。電話調査からは充分な回答が得られなかったと考えられる(表 3-3-4)。なお、退所後の転居は 58.4%の者が経験しており、施設によるばらつきも大きかった(表 3-3-5)。

表 3-3-4 退所後の経過期間

|

入院 期間 |

人数 [単位:人] |

割合 [単位:%] |

||||||||||||||

|

半年 |

1 年 |

2 年 |

3 年 |

4 年 |

5 年 以上 |

不明 |

計 |

半年 |

1年 |

2年 |

3年 |

4 年 |

5 年 以上 |

不明 |

計 |

|

|

計 |

13 |

46 |

63 |

75 |

57 |

41 |

377 |

672 |

1.9 |

6.8 |

9.4 |

11.2 |

8.5 |

6.1 |

56.1 |

100.0 |

表 3-3-5 退所後転居の有無

|

施設 |

人数 [単位:人] |

割合 [単位: %] |

||||||||

|

転居 あり |

転居 なし |

その他 |

無回答 |

計 |

転居あり |

転居なし |

その他 |

無回答 |

計 |

|

|

A |

16 |

4 |

0 |

0 |

20 |

80.0 |

20.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

B |

52 |

6 |

1 |

0 |

59 |

88.1 |

10.2 |

1.7 |

0.0 |

100.0 |

|

C |

100 |

0 |

0 |

0 |

100 |

100.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

D |

4 |

47 |

0 |

4 |

55 |

7.3 |

85.5 |

0.0 |

7.3 |

100.0 |

|

E |

6 |

15 |

0 |

0 |

21 |

28.6 |

71.4 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

F |

3 |

9 |

0 |

0 |

12 |

25.0 |

75.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

G |

11 |

28 |

0 |

1 |

40 |

27.5 |

70.0 |

0.0 |

2.5 |

100.0 |

|

H |

7 |

6 |

0 |

1 |

14 |

50.0 |

42.9 |

0.0 |

7.1 |

100.0 |

|

I |

5 |

12 |

0 |

2 |

19 |

26.3 |

63.2 |

0.0 |

10.5 |

100.0 |

|

J |

16 |

21 |

0 |

0 |

37 |

43.2 |

56.8 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

計 |

220 |

148 |

1 |

8 |

377 |

58.4 |

39.3 |

0.3 |

2.1 |

100.0 |

(4)退所後の入院状況

退所後、 26.5%が入院の経験があると回答した(表 3-3-6)。ただし、入院経験については、施設によるばらつきが大きかった。多いところでは「入院経験あり」が半数程度おり、少ないところでは1割程度しか入院経験がないとの結果であった。「入院経験あり」の場合、退所から半年以内に入院しており、その期間も3か月以内の割合が多かった(表 3-3-7)(表 3-3-8)。ただし、不明との回答も多く判断が難しい。

表 3-3-6 退所後入院の有無

|

施設 |

人数 [単位:人] |

割合 [単位: %] |

||||

|

入院あり |

入院なし |

計 |

入院あり |

入院なし |

計 |

|

|

A |

10 |

10 |

20 |

50.0 |

50.0 |

100.0 |

|

B |

16 |

43 |

59 |

27.1 |

72.9 |

100.0 |

|

C |

13 |

87 |

100 |

13.0 |

87.0 |

100.0 |

|

D |

6 |

49 |

55 |

10.9 |

89.1 |

100.0 |

|

E |

8 |

13 |

21 |

38.1 |

61.9 |

100.0 |

|

F |

4 |

8 |

12 |

33.3 |

66.7 |

100.0 |

|

G |

20 |

20 |

40 |

50.0 |

50.0 |

100.0 |

|

H |

4 |

10 |

14 |

28.6 |

71.4 |

100.0 |

|

I |

10 |

9 |

19 |

52.6 |

47.4 |

100.0 |

|

J |

9 |

28 |

37 |

24.3 |

75.7 |

100.0 |

|

計 |

100 |

277 |

377 |

26.5 |

73.5 |

100.0 |

表 3-3-7 退所から入院までの期間

|

施設 |

人数 [単位:人] |

割合 [単位:%] |

||||||||||||||

|

半年 |

1 年 |

2 年 |

3 年 |

4 年 |

5 年 以上 |

不明 |

計 |

半年 |

1 年 |

2 年 |

3 年 |

4 年 |

5 年 以上 |

不明 |

計 |

|

|

A |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

13 |

13 |

36.4 |

9.1 |

27.3 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

27.3 |

100.0 |

|

B |

4 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

6 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100. |

100.0 |

|

C |

1 |

0 |

1 |

2 |

1 |

0 |

3 |

8 |

66.7 |

16.7 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

16.7 |

100.0 |

|

D |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

4 |

12.5 |

0.0 |

12.5 |

25.0 |

12.5 |

0.0 |

37.5 |

100.0 |

|

E |

9 |

2 |

0 |

2 |

2 |

0 |

5 |

20 |

25.0 |

25.0 |

25.0 |

0.0 |

25.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

F |

1 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

45.0 |

10.0 |

0.0 |

10.0 |

10.0 |

0.0 |

25.0 |

100.0 |

|

G |

5 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

2 |

10 |

25.0 |

0.0 |

50.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

25.0 |

100.0 |

|

H |

0 |

3 |

2 |

2 |

0 |

0 |

2 |

9 |

50.0 |

10.0 |

10.0 |

10.0 |

0.0 |

0.0 |

20.0 |

100.0 |

|

I |

35 |

10 |

14 |

7 |

4 |

1 |

35 |

106 |

0.0 |

33.3 |

22.2 |

22.2 |

0.0 |

0.0 |

22.2 |

100.0 |

|

J |

45 |

0 |

14 |

7 |

4 |

0 |

0 |

0 |

33.0 |

9.4 |

13.2 |

6.6 |

3.8 |

0.9 |

33.0 |

100.0 |

|

計 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

42.5 |

0.0 |

13.2 |

6.6 |

3.8 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

表 3-3-8 退所後の入院期間

|

施設 |

人数 [単位:人] |

割合 [単位:%] |

||||||||||||

|

1 週間 |

3 か月 |

6 か月 |

1 年 |

1 年 以上 |

不明 |

計 |

1 週間 |

3 か月 |

6か月 |

1年 |

1年 以上 |

不明 |

計 |

|

|

A |

0 |

6 |

1 |

0 |

0 |

13 |

20 |

0.0 |

30.0 |

5.0 |

0.0 |

0.0 |

65.0 |

100.0 |

|

B |

0 |

4 |

10 |

0 |

2 |

43 |

59 |

0.0 |

6.8 |

16.9 |

0.0 |

3.4 |

72.9 |

100.0 |

|

C |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

100 |

100 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100. |

100.0 |

|

D |

1 |

4 |

0 |

0 |

0 |

50 |

55 |

1.8 |

7.3 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

90.9 |

100.0 |

|

E |

1 |

1 |

4 |

1 |

1 |

13 |

21 |

4.8 |

4.8 |

19.0 |

4.8 |

4.8 |

61.9 |

100.0 |

|

F |

0 |

3 |

0 |

0 |

1 |

8 |

12 |

0.0 |

25.0 |

0.0 |

0.0 |

8.3 |

66.7 |

100.0 |

|

G |

2 |

6 |

4 |

0 |

6 |

22 |

40 |

5.0 |

15.0 |

10.0 |

0.0 |

15.0 |

55.0 |

100.0 |

|

H |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

12 |

14 |

7.1 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

7.1 |

85.7 |

100.0 |

|

I |

0 |

2 |

1 |

0 |

5 |

11 |

19 |

0.0 |

10.5 |

5.3 |

0.0 |

26.3 |

57.9 |

100.0 |

|

J |

1 |

3 |

2 |

0 |

3 |

28 |

37 |

2.7 |

8.1 |

5.4 |

0.0 |

8.1 |

75.7 |

100.0 |

|

計 |

6 |

29 |

22 |

1 |

19 |

300 |

377 |

1.6 |

7.7 |

5.8 |

0.3 |

5.0 |

79.6 |

100.0 |

入院の原因としては、「服薬中断」「対人関係」によるものが全体の 32.6%を占めていた。なお、その他の理由によるものも多かった(表 3-3-9)

表 3-3-9 退所後の入院原因

|

施設 |

人数 [単位:人] |

割合 [単位:%] |

||||||||||||

|

服薬中断 |

対人関係 |

通所中断 |

近隣 |

生活困難 |

その他 |

計 |

服薬中断 |

対人関係 |

通所中断 |

近隣 |

生活困難 |

その他 |

計 |

|

|

A |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

5 |

7 |

0.0 |

14.3 |

0.0 |

0.0 |

14.3 |

71.4 |

100.0 |

|

B |

6 |

3 |

2 |

2 |

4 |

5 |

22 |

27.3 |

13.6 |

9.1 |

9.1 |

18.2 |

22.7 |

100.0 |

|

C |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

D |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

5 |

8 |

12.5 |

12.5 |

0.0 |

12.5 |

0.0 |

62.5 |

100.0 |

|

E |

1 |

1 |

0 |

1 |

2 |

6 |

11 |

9.1 |

9.1 |

0.0 |

9.1 |

18.2 |

54.5 |

100.0 |

|

F |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

4 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

100.0 |

|

G |

4 |

3 |

0 |

1 |

3 |

9 |

20 |

20.0 |

15.0 |

0.0 |

5.0 |

15.0 |

45.0 |

100.0 |

|

H |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

33.3 |

66.7 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

|

I |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

5 |

7 |

0.0 |

14.3 |

0.0 |

0.0 |

14.3 |

71.4 |

100.0 |

|

J |

3 |

2 |

1 |

0 |

0 |

4 |

10 |

30.0 |

20.0 |

10.0 |

0.0 |

0.0 |

40.0 |

100.0 |

|

計 |

16 |

14 |

3 |

5 |

11 |

43 |

92 |

17.4 |

15.2 |

3.3 |

5.4 |

12.0 |

46.7 |

100.0 |

(5)その他 [11]

退所後の利用福祉サービスとしては、通所型日中活動サービスを主に利用している割合が 73.3%であった。特にデイケアを利用している退所者が多い施設と地域作業所を利用している退所者が多い施設、生活支援センターを利用している退所者が多い施設とがあった。おそらく、その地域で最も活用しやすい社会資源を活用しているためと考えられる。

食事の調達方法に関しては、調査時点の直近1週間のうち、1回でも「自炊」をしたと回答した退所者が全体で 88.7%にも上った。その他弁当や惣菜を活用している例は 67.5%と 続いた。

第4章 インタビュー調査の結果

他施設にてインタビュー調査を実施した結果を記す。調査を実施したのは以下の とおりである 。なお、本研究の目的の趣旨から、調査対象の設置主体は地方公共団体としているものを抽出した。また、運営形態は財団法人や社会福祉法人等公益法人等の指定管理者によるものが多かった。

第1節 調査対象の概要

今回、調査対象としたのは以下の4施設である。4施設のほかに、当施設と比較するために、当施設の実施内容についても掲載した。調査内容の整理にあたっては、当施設との違いに焦点を当てている。(注:本章における施設名( A施設~ D施設)は第3章における施設名( A~ J)とは必ずしも一致していない。)

表 3-4-1 調査対象

|

|

当施設 |

A 施設 |

B 施設 |

C 施設 |

D施設 |

|

設置主体 |

地方公共団体 |

地方公共団体 |

地方公共団体 |

地方公共団体 |

地方公共団体 |

|

運営主体 |

財団法人 |

社会福祉法人 |

社団法人 |

地方公共団体 |

社会福祉法人 |

|

形式 |

指定管理 |

指定管理 |

指定管理 |

直営 |

指定管理 |

|

定員 |

20 名 |

20 名 |

50 名 |

20 名 |

20 名 |

|

実施事業 |

精神障害者生活訓練施設 |

精神障害者生活訓練施設 |

自立訓練(生活訓練)通所・短期滞在 |

精神障害者生活訓練施設 |

精神障害者生活訓練施設 |

|

夜勤体制 |

宿直 |

宿直 |

夜勤 |

夜勤 |

夜勤 |

第2節 調査結果

調査対象者の概要を踏まえ、当施設との比較を行った。概要を 表 3-4-2 で整理し、当施設との違いを示す。

(1)入所基準・入所判断

入所基準・入所判断で、注目すべき点は、「体験利用 [12]」にある。大半の施設で「体験利用」期間を設け、その利用者の特性や現状を把握し、正式利用時の支援方法(場合により個別支援計画)を策定するための情報源としている。「体験利用」は、おおむね通算2週間程度の利用が目安となっており、その期間で正式利用時のおおよ その支援計画を確認して いる。言い換えると、正式利用入所時には、おおよその支援内容が固まっている状態ということができる。この「体験利用」設定は今回調査対象となった施設でほぼすべての施設が実施しており、正式利用時の支援を実施する際の重要な要素となっていると考えられる。なお、「体験利用」で一定のアセスメントができることから、「正式利用」でドロップアウト(病院に戻ってしまう)リスクを軽減することができているようであった。「体験利用」の中で自分の状態を改めて理解し、その上で正式利用となるため、支援内容とのミスマッチを防いでいるということができる。

表 3-4-2 入所基準

|

|

当施設 |

A 施設 |

B 施設 |

C 施設 |

D 施設 |

|

募集基準 |

原則制限なし |

原則制限なし |

原則制限なし |

原則制限なし |

原則制限なし |

|

募集方法 |

地方公共団体、病院経由 |

県内病院、保健所にて公募 |

病院経由 見学会ご対応 |

地方公共団体、病院経由 |

地方公共団体経由 |

|

選考基準 |

・特になし |

・ ADL [13]レベル |

・緊急時親病院の受入れ体制 |

・本人意思 ・集団適応 |

・本人意思 ・支援適正 ・集団適応 ・ ADLレベル |

|

体験利用期間 |

2 週間 (通算 ) |

4 泊 5日 ×2回 |

- |

計 14泊以上 |

2 週間 (連続 ) |

|

入所判定 |

本人、家族、福祉保健センター、病院など |

嘱託医、スタッフを交えた会議により決定 |

施設長、行政担当者、医師が入り判断 |

職員カンファレンス |

職員カンファレンス |

(2)支援フロー [14]

支援フローの中で注目すべき点は3つある。1つ目は、「入所前時期」であり、2つ目は「中期支援」、3つめ は「退所判断」である。

「入所前」については、先述したように「体験利用」により、アセスメントを実施し、個別の支援方針がある程度策定されている。その上での正式利用(以下、初期支援)が開始するということになる。つまり、利用が開始した時点から、情報収集が行われているのではなく、正式利用が確定する前から、情報収集が行われているということができる。この傾向は第Ⅱ部で示した当施設モデルの分析でも明らかである。

次に「中期支援」についてである。この部分に関しては、施設により実施の仕方に違いがみられた。当施設や D施設では、明確なプログラム(日常生活を送るためにやらなければいけない訓練)を行っておらず、個別に、必要に応じて支援を行っている。これに対し、A施設、 B施設、 C施設は全員が必須で参加しなければならないプログラムを実施している。

この差異の原因を考えると、社会資源の集積状況の違いが挙げられる。当施設、 D施設は政令指定都市にあり、デイケアや地域作業所、地域活動支援センターなどの日中活動ができる支援機関は選択できる状況にある。これに対し、それ以外の施設は、社会資源の数が少ないため、日中に利用できる外部の社会資源を探し出すだけでも大変であるといった状況があるということができる。つまり、社会資源が集積している都市部では、外出することにより、日常生活の体験が他支援機関を活用して行うことができるのに対し、社会資源があまり集積していない地方では、日常生活を施設外部で補うことができないために施設内での訓練が必要になってくると考えられる。

次に、3つ目の視点は「後期支援」と「退所判断」についてである。当施設の場合、アパートやグループホーム等に退所先を設定する際に、一緒に同行して支援を行う事例が多かった。しかし、 A施設などでは現地に行く回数は数回程度とし、電話等を中心に実施している事例が多いとのことであった。また B施設では、退所先がおおむね同一敷地内にある福祉ホーム [15]であるため、「同行訪問」は頻度として多くはないとのことであった。当施設とこれら施設の違いの原因を考えると、施設が対象としている「地理的な範囲の違い」によることが大きい。当施設の場合、対象範囲が横浜市内であり、どの地域でも公共交通機関を利用して移動することができる。これに対し、 A施設や B施設の範囲は「都道府県」単位であるため、地理的に多頻度に訪問することができないという状況であるといえる。したがって、「後期支援」における住居設定時の支援の仕方に違いがでていると考えられる。 C施設のように、地元の相談支援事業所等と充分な連絡調整を行い、住居支援を行う必要が出てくると考えられる。

当施設の住居設定は、アパート設定等をした後に、試泊等を繰り返し、少しずつ移行するフェードアウトスタイルとなっている。他施設では生活訓練施設内で日常生活に関する訓練を行い、訓練が終了したのち、地域にバトンタッチするという支援を行っているところもある。

表 3-4-3 支援フロー

|

|

当施設 |

A 施設 |

B 施設 |

C 施設 |

D 施設 |

|

標準 利用期間 |

6か月 |

2年 |

2年 |

1 年 |

2 年 |

|

入所前 |

意思確認、適性確認、アセスメント 家族調整 (自宅にするかアパートにするか ) → プラン作成 |

意思確認、適性確認、アセスメント

→ プラン作成 |

意思確認、適性確認、アセスメント

→ プラン作成 |

意思確認、適性確認、アセスメント

→ プラン作成 |

意思確認、適性確認、アセスメント

→ プラン作成 |

|

初期支援 |

施設に慣れる、スキル確認 必要により銀行、生活保護の手続きをする |

施設に慣れる、スキル確認 必要により銀行、生活保護の手続きをする |

施設に慣れる、スキル確認 必要により銀行、生活保護の手続きをする |

施設に慣れる、スキル確認 必要により銀行、生活保護の手続きをする |

施設に慣れる、スキル確認 必要により銀行、生活保護の手続きをする |

|

中期支援 |

日中活動を行う。 施設外での生活を想定して、都度、生活スキルをチェックする |

デイケア等外部事業所との調整、場合により同行する。 → 日中の組み立て |

チェック表をもとにスキルをチェックし、行動の変化を確認 |

プログラムに基づいた「生活訓練」を日中実施 |

日中活動を行う。 施設外での生活を想定して、都度、生活スキルをチェックする |

|

後期支援 |

住居設定等を実施している。不動産、グループホーム面接同行 |

社会に出る準備 |

自宅、グループホーム等退所先の検討 |

アパート探し、生活環境調整 (地域での支援体制をつくる ) 地活へのバトンタッチ |

住居設定等を実施している。不動産、グループホーム面接同行 |

|

退所判断 |

アパート決定後、試泊時の状況等を判断し、決定 |

支援プログラムの完了、退所先 (地域 )の支援体制の確立 |

|

本人の能力が地域で生活できると判断される。 社会資源の調整が完了する。 |

アパート決定後、試泊を経て決定 |

(3)退所後フォロー[16]

当施設の場合、横浜市が単独事業で実施している自立生活アシスタント[17] 、地域生活支援セン ター等が中心となって、退所後フォローを行っている。ただし、地域生活移行し安定した生活を送れるようになるまでに、一定のフォローをしている。具体的にはそれまでの訓練状況を見てきた生活訓練施設(当施設)が地域生活を送る上で発生するリスクをおおむね把握していることから、地域生活を送る上での一定期間の個別支援計画を策定し、それに携わるケースワーカー も含めて共有化するようにしている。なお、ケースカンファレンスは横浜市各区役所の精神保健福祉相談員(通称MSW)が中心となって行い、その 相談員が退所後の全体のケアマネジメントを実施することになっている。なお、人口 365.9万人(平成 21年4月1日現在)の横浜市において、各区役所に合計 63人の MSWが配置されている。

他施設では、 C施設のように1年程度の時間をとって、退所した人をフォローしているところもある。フォローはどこにバトンタッチするかがポイントとなるため、その内容はおおむね生活訓練施設でアセスメントを行い、その内容を地域の 相談支援事業所等に引き継ぐことが 必要であると考えられる。

その他、退所した元利用者に集まってもらい、茶話会や簡単なレクリエーションをやっている施設もあった。

表 3-4-4 退所後フォロー

|

|

当施設 |

A 施設 |

B 施設 |

C 施設 |

D 施設 |

|

フォロー期間 |

居所設定後約 1か月間 (事例によっては自アシがフォロー) |

1 か月程度 |

不定期 |

1 年間 |

3 か月程度 |

|

フォロー内容 |

電話相談 ショートステイ (高齢の場合は月 1回 ) 事例によっては自アシに引き継ぐ 。 |

・支援会議を開催し、支援プランの進ちょくを確認 。 ・退所者対象 OB会実施 |

( 同敷地内の )福祉ホームに引き継ぐ。 |

退所後 3か月、 6か月、 1年のタイミングでカンファレンスを行う。 |

月 1回訪問 (希望者 )様子見 電話相談、来所相談 |

(4)支援の1日の流れ

当施設と他施設の違いは、毎日利用者同士が顔を合わせ る集団プログラムがあるかどうかという点が大きい。当施設では、夜間プログラム等全員が集まる機会はあ るものの、食事や起床等は各自の判断に任せられているため、基本的に毎日一堂に会する機会はそれほど多くない。一方、他施設では、朝会等への参加を必須とし、その中であいさつや連絡事項等を伝達している。中には C施設のように「生活日誌」という利用者と職員とがコミュニケーションを図るノートを活用し、朝と夜に必ず提出してもらうことで、職員と利用者が必ず接点を持つようにしているところもある。

もうひとつの違いは、日中の支 援プログラムである。当施設や D施設の場合、外部にある地域の社会資源を活用することが優先であるため、日中プログラムへの参加は任意であり、それほど重視されていない。一方、 A施設、 B施設、 C施設では、日中の支援プログラムが必須項目として実施されており、自炊プログラム等が実施されている。この傾向も 先述したとおり地域の社会資源の集積度合いによる違いが影響していると考えられる。

そういった状況であることから、当施設では夜 間の面接が増える傾向にあるが、 C施設などでは必ずしもそういった状況ではないとのことであった。なお、 C施設 では、日中に支援プログラムといった集団での支援のみを実施しているわけではなく、個別支援等という名目で、定期的な相談支援 も 行っているようである。

表 3-4-5 支援の1日の流れ

|

|

当施設 |

A 施設 |

B 施設 |

C 施設 |

D 施設 |

|

朝 |

朝食 (任意 ) 特に定めなし |

朝食 (全員で ) 利用者ミーティング バイタルチェック 利用者全員が一堂に会し、 1日の予定を言ってもらう。 |

朝食 (全員で ) 全体ミーティング、全体清掃。 個別ミーティング実施 (1人 3分程度実施 ) 薬管理 (一括 ) |

朝食 (みんなで作る ) 生活日誌取りに来る 身支度、食事 (こちらからの働き掛けは特にしない) |

朝食 (全員で) 10 時の会 (在室者全員参加、予定確認、ラジオ体操など) 個別対応支援 (金銭管理・服薬管理 ) |

|

日中(昼) |

デイケア等外出準備 日中プログラム(任意参加 ) 外出が多い。 |

デイケア等外出準備 日中プログラムは特に定めていない。 (任意参加) |

午前中、清掃、スポーツ 午後 個別対応支援 (金銭管理など) |

日中プログラム実施 (原則必須) 相談多い

|

日中プログラム 個別対応、ケース会議など 面接対応 外出が多い 。 |

|

夜 |

夜間プログラム ( フリーディスカッション、自炊講座など ) 相談等多くなる 。 |

夜間プログラム フリーディスカッション、 SST [18]、スポーツ 相談等多くなる。 |

相談多くなる。 |

生活日誌記入と提出 夜間の生活パターンを確認 。

|

服薬支援 19 時の会 (10時の会に出られなかった人 ) 面接多い 。 交換日記 |

|

深夜 |

相談は原則受けない 。 |

相談は原則受けない 。 |

相談を受けることもある。 |

相談は原則受けない 。 可能なものは、翌日に回す 。 |

相談は原則受けない 。 |

(5)医療観察法対象者対応

医療観察法対象者の受入れ経験があるのは、 C施設のみであった。 C施設では基本的には通常の支援プロセスと同様の支援を行うことを原則としている。ただし、体験利用を 10泊に短縮して(通常は 14泊)行い、そこで一定の判断をす るとのことであった。ただし実際の支援内容に関しては、それほど大きな違いはないとのことであった。

他の施設では、受入れの打診があったものの結局受入れなかった施設と、そもそも打診もなかった施設に分かれた。

表 3-4-6 医療観察法対象者対応

|

|

当施設 |

A 施設 |

B 施設 |

C 施設 |

D 施設 |

|

打診 |

あり |

なし |

あり |

あり |

あり |

|

受入れ実績 |

1 名 |

なし |

なし |

8 名 ※ うち体験利用中の方 :3名 |

なし |

|

受入れ条件 |

月 1回ペースの複数回で、最終 1週間の体験利用をクリアすること。 (ただし、期間と頻度は先方理由により調整し判断 ) |

- |

- |

2か月で 10泊をこなしてもらい、そこで継続して利用が可能かどうかを一度確認。 OKだったら 14泊まで体験利用を継続 |

- |

|

受入れに至らなかった理由等 |

特になし 通常の手順に則って行う。 |

- |

病状、治療内容、退所後受入れ先等への不安多い 。 |

- |

2週間の体験利用必要と回答したら、申込みに至らず。 |

|

指針の有無 |

原則拒否しない 。 依存症のみ等の場合は対象外。 |

なし |

原則拒否しない 。 |

原則拒否しない 。 |

基準を満たせば受入れる。 |

第5章 調査結果考察

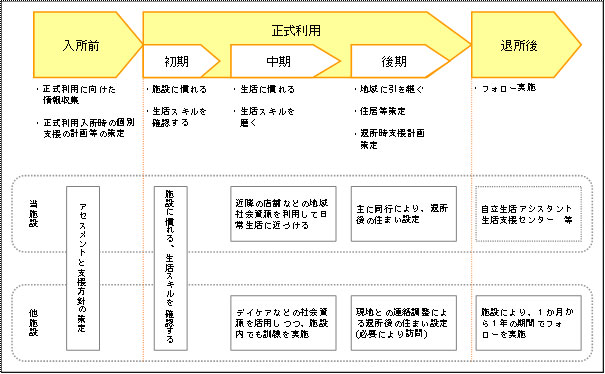

ここまでの調査結果から、当施設と他施設の違いを整理すると図 3-5-1のようになる。

「入所前」の時期は、当施設、他施設ともに「体験利用」によりアセスメントを行い、支援方針の策定を行っている。また、正式利用入所後の支援初期も施設に慣れる、生活スキルを確認するといった支援を当施設も他施設も同様に行っている。

一方、「支援中期」「後期」には、当施設と他施設とで一部に違いがあった。当施設が施設外での活動を中 心に生活を組み立てているのに対し、他施設(特に都市部ではない地域にある施設)は施設内でのプログラム等が重要な要素となっている。このことはどちらかに優劣があるということではなく、地域の社会資源の集積状況や活動範囲による影響が大きいと考えられる。また、「退所後」についても、他施設が一定期間関与しているのに対し、当施設は、基本的には生活訓練施設による事業ではなく、退所時の支援計画に従い、横浜市各区の相談員(通称 MSW)を軸にした他の民間サービス等の活用に支援の中心を委ね、早期にフェードアウトする形を取っている。

図 3-5-1 当施設と他施設の支援内容の違い

以上に挙げたような違いが、当施設と他施設の支援内容の違いに表れている。特に、支援内容の違いに影響を与えている要因として考えられるのは、「社会資源の集積」「地理的な 支援範囲 」である。

社会資源が集積している地域であれば、退所後の支援体制が組みやすいが、社会資源が集積していない地域であると、退所後の支援体制が充分に組めない可能性があり、そのため、退所がしにくい状況になってしまうこともあると考えられる。ま た、送り出す先である地域の支援体制が充分に 整っていないとなると、送り出す側の生活訓練施設でも、退所後一定程度関与し続ける必要が出てくることも想定される。

もし、退所したい地域が、当該施設から遠方であるならば、支援のための住居設定は基本的に現地の支援者(事業 者)に任せることなる。当施設の場合、横浜市域だけであることから、「遠方」になるような地域がないため、住居設定を前提とした支援となっている。なお、このことは「住居設定」時のみではなく、医療観察法対象者の受入れ時にも出てくる問題と考えられる。当施設の場合、先述のとおり、横浜市内だけでの支援に限定されていたが、医療観察法対象者の退所先は横浜市内と限定されるわけではないため、住居設定の方法を検討しなければならないといえる。

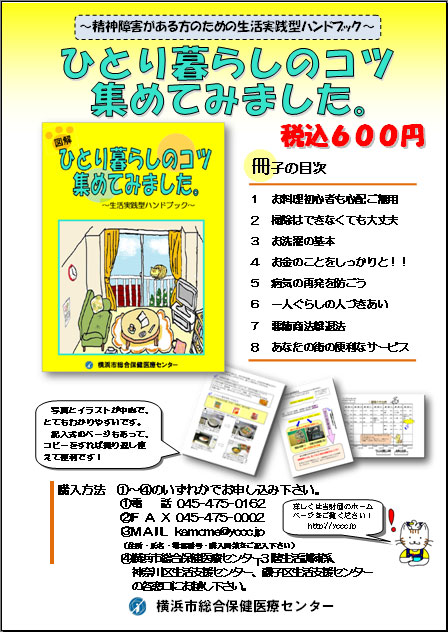

第Ⅳ部 地域生活移行促進啓発事業の内容と意義

第1章 研究概略

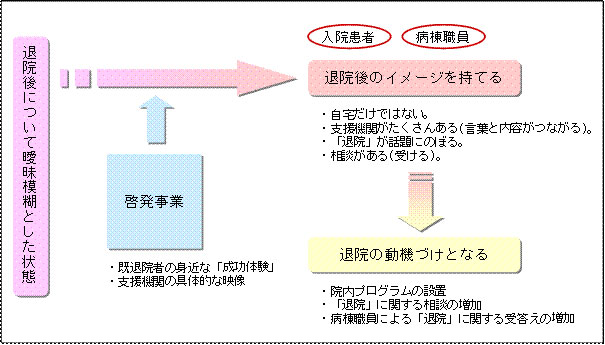

第Ⅳ部では第Ⅰ部で述べた研究概略における目的4「当施設で実施する啓発事業の効果」について分析を行う。ここで実施しているような啓発事業と「病院内での活動」が連動することと、入院患者に対する「退院したい」という気持ちを触発することにより、実際の地域生 活への移行につなが っていくと考えられる。第Ⅳ部ではそういった仮説をもとに調査及び分析を行った。

病院への地域生活移行に関する啓発事業は、当施設の自主事業として、平成 17年より実施している。この啓発事業は、病院と地域の間で中間的支援を行っている生活訓練施設の特徴をいかした活動である。病院、地域、当事者、入院患者の四者いずれもが退院・地域生活移行というものを身近に感じ、またそれに伴って病院と地域の社会資源との連携を深めていくことを目的として実施してきた。

当施設では、公設生活訓練施設の立場から、横浜市内の精神 科医療機 関を対象に、地域生活移行とその後の地域生活支援全般に及ぶ、より組織的で広範にわたった普及啓発を行うために活動を続けてきた(表 4-1-1)。

表4-1-1 啓発事業実施実績

|

|

実施医療機関数 |

参加人数 |

|

平成 17年度 |

3か所 |

71人 |

|

平成 18年度 |

11 か所 |

395 人 |

|

平成 19年度 |

7 か所 |

214 人 |

|

平成 20年度 |

5 か所 |

200 人 |

|

計 |

26 か所 |

880 人 |

表 4-1-1に示すように、実施医療機関は延べ 26医療機関、参加者は家族等を含めて延べ 880人となっている。はじめに啓発事業の実施について打診する際には、内容がわからないこと、退院したいという要望が出てきても対応できないのではないかという不安があり、そういった不安を解消していくことに時間がかかることが多いようである。ただし、実際にやってみると後述するような効果が見られ、一歩踏み出すことができれば、「地域生活移行推進」に一定の効果があると想定される。

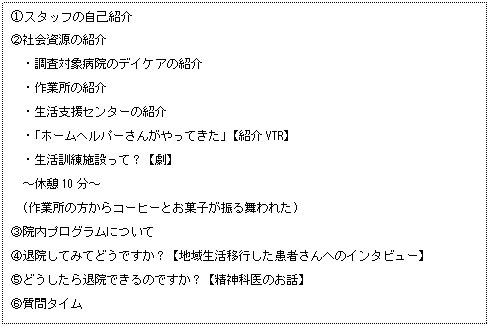

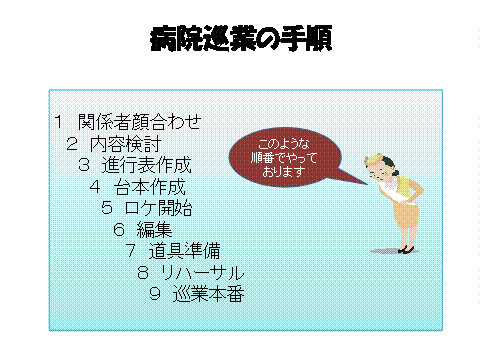

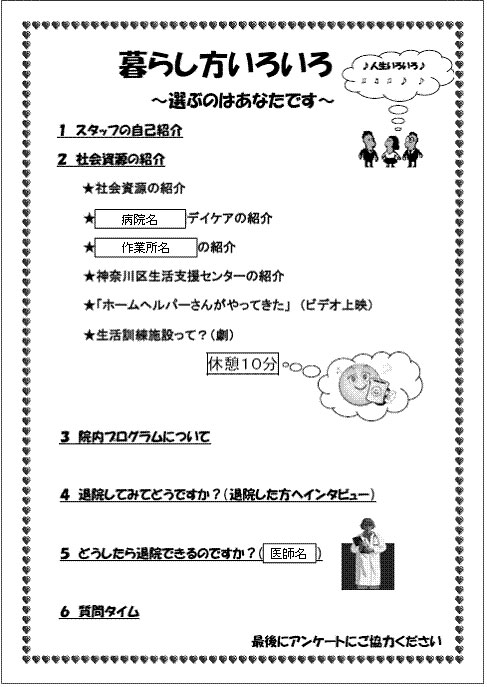

以下に具体的な実施プロセスを紹介する。当施設の啓発事業はおおむね9つのプロセスを踏み、実施している。

<啓発事業の実施プロセス>

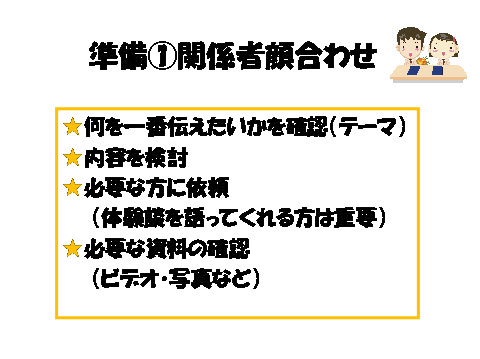

①関係者顔合わせ

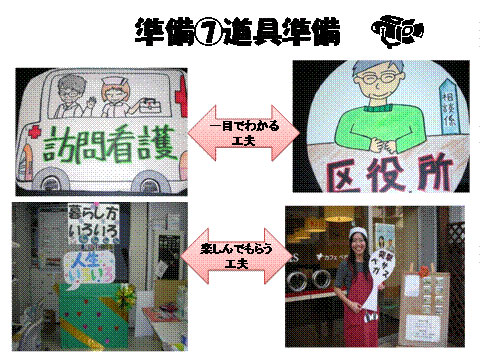

当施設職員と病院職員がともに協議をする。「何を伝えたいか(テーマ)」「具体的な内容」を検討する。また、活動の中で必要となる資料(ビデオや写真)の確認をし、必要な方(病院や当事者を含む)に協力依頼する。

②内容検討

活動対象者にメッセージが充分に伝わるように、理解しやすい工夫(言葉だけではなく、映像や写真の利用)、興味を持ってもらう工夫(紙芝居や寸劇、音楽、演出)を考える。可能な限り、病院 側と地域側と一緒に打合せを行う 。

③進行表作成

「啓発事業パンフレッ ト(付録資料)」を参照されたい 。プログラムごとにテーマ設定をし、②の工夫を盛り込む。

④台本作成

全体の流れにかかわる台本を作成する。台本には時間配分、セリフや流れ、関係者の動きを記載している。台本を作成することで、全体の流れを把握することができ、打合せ時間を短縮できるメリットがある。また、参加者(病院関係者を含む)の役割が明確になる。

⑤ロケ開始

病院に入院している方や職員への効果的な啓発を行うためには、退院 した方が、地域 で生活している様子をリアルに伝えることが重要だと考えている。また、単なる資料映像ではなく、身近な人が画面に登場することで、自分でも実現できるという意識を持ってもらう。そのために、同じ病院を退院した方や病院ワーカー等の関係者に出演してもらい、映像を作成している。

⑥編集・道具の準備

収集した情報を編集し、台本どおりに進行できるように整理する。また、必要な小道具を準備する。

⑦当日リハーサル

関係者(病院関係者含む)に実施1時間前に集まってもらい、リハーサルを行う。

⑧実行

これまでの打合せ、リハーサル、台本をもとに実施する。

⑨反省会

終了後、関係者(病院関係者含む)を集め、反省会を行う。お互いの考えや意見交換を行うことで、地域生活移行に関する理解と当事者意識を深める。

以上のような流れで啓発事業を実施している。

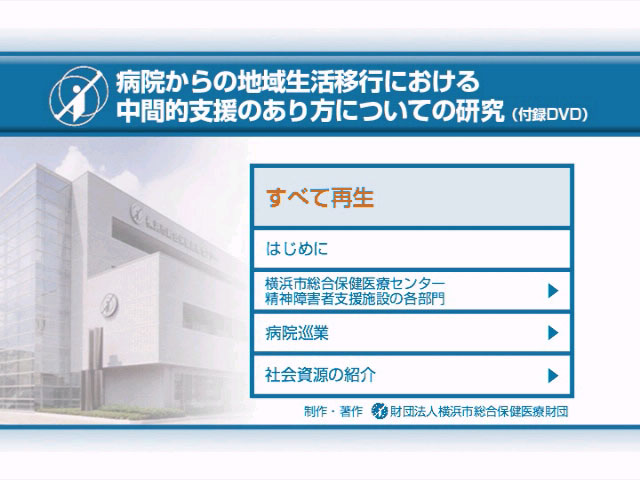

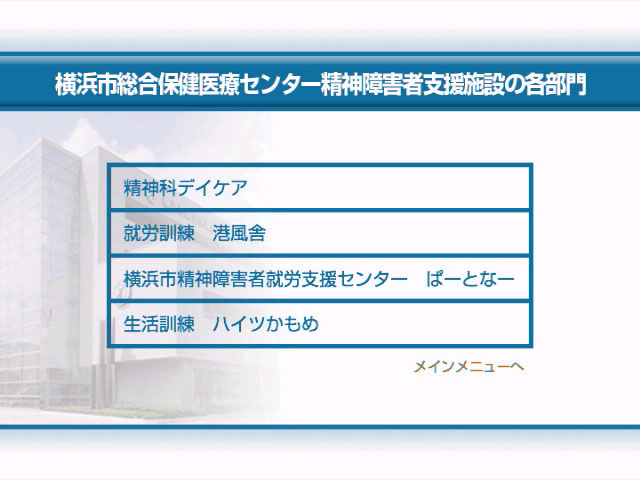

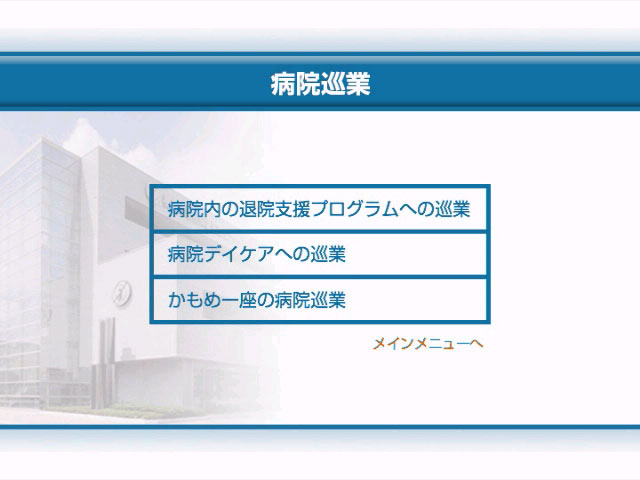

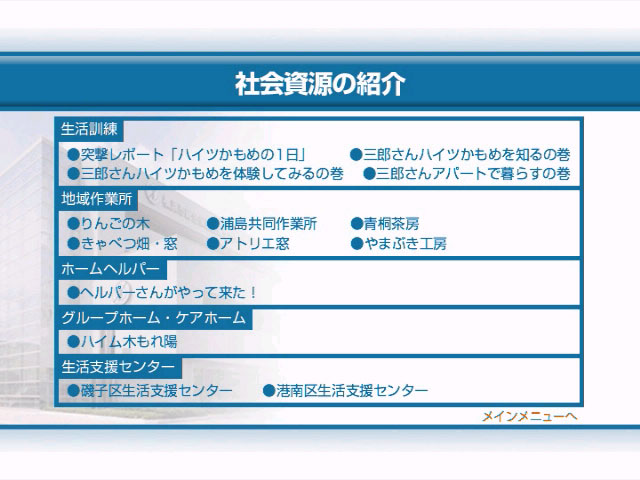

また、①に至る以前の、当施設から啓発事業の実施先となる病院等に対する提案に使用した啓発事業の企画書 (資料 3-1)、及び啓発事業の実施マニュアル (資料 3-2)、告知用のパンフレット (資料 3-3)を添付したのであわせて参照されたい。啓発事業の実際の様子や、病院近隣の社会資源の紹介 VTR等の映像作品は、報告書添付の DVDに多数収録した (資料 3-6参照 )。

第2章 調査手法

本章では、先述した実施フローをもとに効果測定を実施した。

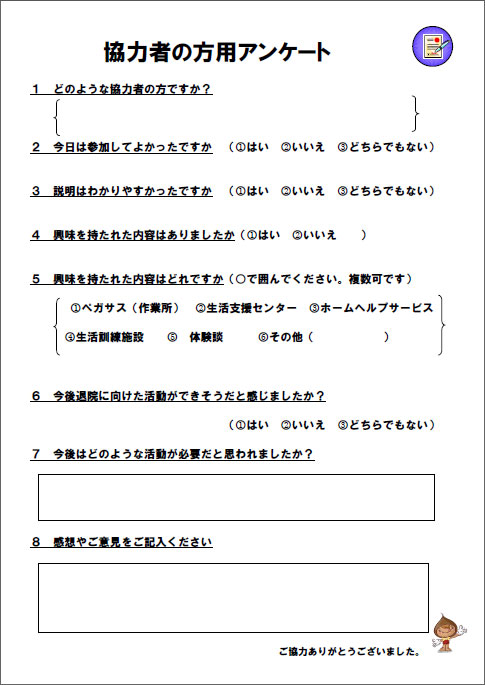

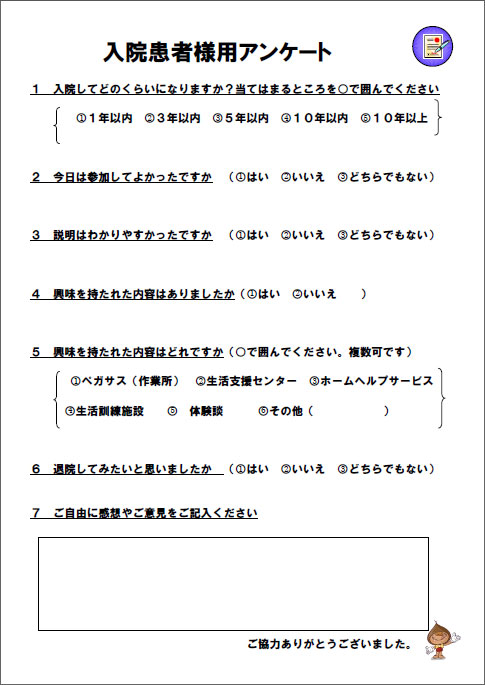

調査は以下の概要で実施された平成 20年度の啓発事業参加者(病院 職員 、入院患者を含む)に対する質問紙調査とインタビュー調査を行った。

※質問紙は、「資料 3-4 啓発事業アンケート用紙」を参照されたい。

[日 時 ] 平成 20年11月 30日 14:00~16:50

[場 所 ] 横浜市内精神科単科病院

[参加者 ]

協力者:病院職員、関係機関職員、地域生活移行した患者(OB) 計 21名

患 者:入院中の方 計 52名

[内 容]

(1)質問紙調査

質問紙調査は参加した病院職員、入院患者に対する悉皆調査により実施した。啓発事業終了後、質問紙を配布し、その場で記入してもらった。

(2)インタビュー調査

病院職員に対するインタビュー調査は、「相談室管理者」「相談員」「病棟看護師」各1名を対象に、啓発事業実施後3か月ほど経過した後に実施した。個別インタビュー形式をとり、当施設職員がインタビューに関わらない形式をとった。そうすることで、当施設職員に配慮せず、忌憚のない意見が言える環境を確保した。

精神障害当事者(入院中、既退院者)に対しては、病院内再発予防プログラム終了後、グループインタビュー形式で実施した。再発予防プログラムの延長で、既退院者2名(今回の調査対象となっている啓発事業に話者として参加された方)、入院患者5名(調査対象となる啓発事業に参加した方)、病院職員4名、調査員2名が参加している。平成21年2月に調査を実施した。啓発事業実施から約 3.5か月が経過している。

第3章 質問紙調査の結果

第1節 協力者(啓発事業参加者 病院職員 関係機関職員)調査結果

協力者に対する調査結果は以下のとおり。すべての方が、「参加してよかった」「説明がわかりやすかった」「興味を持った内容があった」との回答であった。特に、既退院者が退院後の地域での生活について語る「体験談」に関して、すべての方が関心を持ったようだ。

表 4-3-1 「Q:今日は参加してよかったですか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

どちらでもない |

計 |

|

|

0 |

0 |

21 |

[ 人 ] |

|

|

100.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

[%] |

表 4-3-2 「Q:説明はわかりやすかったですか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

どちらでもない |

計 |

|

|

21 |

0 |

0 |

21 |

[ 人 ] |

|

100.0 |

0.0 |

0.0 |

100.0 |

[%] |

表 4-3-3 「Q:興味を持たれた内容はありましたか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

計 |

|

|

21 |

0 |

21 |

[ 人 ] |

|

100.0 |

0.0 |

100.0 |

[%] |

表 4-3-4 「Q:興味を持たれた内容はどれですか(複数回答)」の集計結果

|

①地域作業所 |

②生活支援 |

③ホームヘルプ |

④生活訓練 |

⑤体験談 |

⑥その他 |

|

|

3 |

7 |

11 |

6 |

21 |

6 |

[ 人 ] |

|

14.3 |

33.3 |

52.4 |

28.6 |

100.0 |

28.6 |

[%] |

表 4-3-5 「Q:今後退院に向けた活動ができそうだと感じましたか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

どちらでもない |

計 |

|

|

17 |

0 |

1 |

18 |

[ 人 ] |

|

94.4 |

0.0 |

5.6 |

100.0 |

[%] |

※無回答者 3名

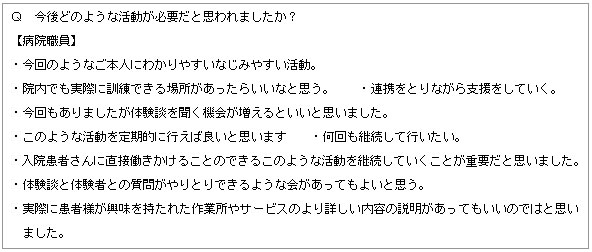

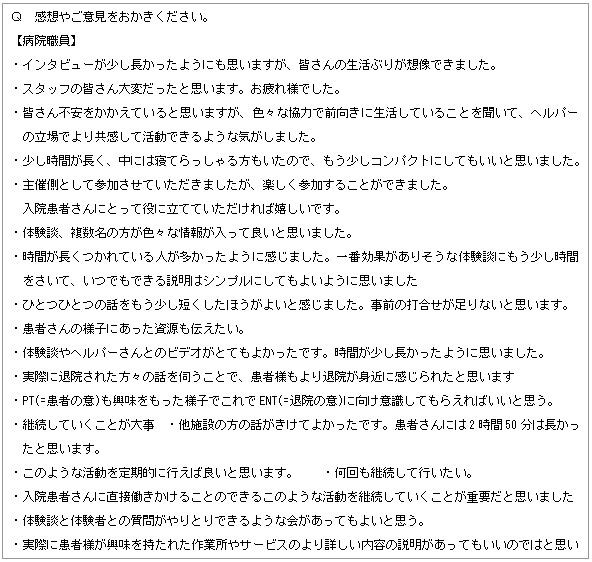

主な自由回答結果には次のようなものがあった。病院職員からは既退院者の「体験談」に関するコメントが多数寄せられた。 この他、既退院者自身からは、自分が入院患者に向かって、退院に関する話をすることで、少しでも退院のイメージが湧き、退院に向けた支援の一助になったらとの趣旨のコメントが寄せられた。

第2節 啓発事業参加入院患者調査結果

入院者に対する調査結果は以下になる。多くの方が、「参加してよかった」「説明がわかりやすかった」「興味を持った内容があった」との回答であった。「体験談」に関しても、約4割の方が関心を持っていた。「退院してみたい」という回答割合は 75.5%という結果であった。

表 4-3-6 「Q:入院してどれくらいになりますか?」の集計結果

|

1年以内 |

3年以内 |

5年以内 |

10 年以内 |

10 年以上 |

計 |

|

|

8 |

17 |

5 |

7 |

13 |

50 |

[ 人 ] |

|

15.4 |

34.0 |

10.0 |

14.0 |

26.0 |

100.0 |

[%] |

※無回答者 2名

表 4-3-7 「 Q:今日は参加してよかったですか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

どちらでもない |

計 |

|

|

43 |

5 |

4 |

52 |

[ 人 ] |

|

82.7 |

9.6 |

7.7 |

100.0 |

[%] |

表 4-3-8 「Q:説明はわかりやすかったですか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

どちらでもない |

計 |

|

|

45 |

3 |

4 |

52 |

[ 人 ] |

|

86.5 |

5.8 |

7.7 |

100.0 |

[%] |

表 4-3-9 「Q:興味を持たれた内容はありましたか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

計 |

|

|

39 |

11 |

50 |

[ 人 ] |

|

78.0 |

22.0 |

100.0 |

[%] |

※無回答者 2名

表 4-3-10 「Q:興味を持たれた内容はどれですか?」の集計結果(複数回答)

|

①地域作業所 |

②生活支援 |

③ホームヘルプ |

④生活訓練 |

⑤体験談 |

⑥その他 |

|

|

13 |

7 |

11 |

14 |

22 |

8 |

[ 人 ] |

|

25.0 |

13.5 |

21.2 |

26.9 |

42.3 |

15.4 |

[%] |

表 4-3-11 「Q:退院してみたいと思いましたか?」の集計結果

|

はい |

いいえ |

どちらでもない |

計 |

|

|

37 |

3 |

9 |

49 |

[ 人 ] |

|

75.5 |

6.1 |

18.4 |

100.0 |

[%] |

※無回答者 3名

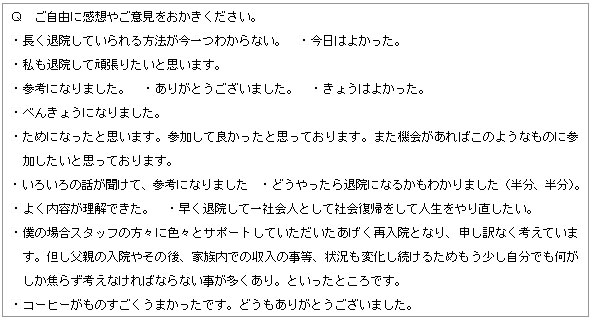

主な自由回答に以下のものがあった。中には「退院したい」「退院できる」「退院する方法」についてイメージが持てた方が出てきたようである。また、喫茶を出すことで、それまでの入院生活とは違う感覚を持たれた方もいるようである。

第4章 インタビュー調査の結果

第1節 協力者(啓発事業参加者 病院職員 関係機関職員)調査結果

各協力者のインタビュー調査結果の主なコメントを整理すると次のようになる。

① 相談室管理者

・病院職員の中には、言葉ではグループホームや地域作業所を知っていても、具体的なイメージを持っていない者もいたが、啓発事業の中でそれらの社会資源を映像で紹介していたので、イメージが持てるようになったと思う

・啓発事業実施前までは退院に否定的だった患者が、退院に関して質問してくるようになり、アパートを借りて地域作業所まで通うようになった

・既退院者の話を聞くことは、入院している人にとっても退院に向けて前向きな発想になると考えられる。

・現在は、病院が主となって行っているが、今後は入院してから退院するまでのサイクルが短くなることが予想される。そうなると、地域側(受入れ側)での啓発事業も重要であると考えている。(そういったところが受け皿として育ってほしい。)

・当院(調査対象精神科病院)内でも変化があったのだから、この効果をほかの病院にも伝えてほしい。

② 相談室スタッフ

・患者さんが社会資源について意外と知らないということがわかった(院内デイケアを知らないという方がチラホラ)。

・これまでは個別にやっていたので退院が近い方にしか社会資源の紹介をできなかったが、啓発事業を通じて多くの患者さんに知らせることができた。

・病院職員側に気づきがあったことが大きい。( OBの話を聞くことで、職員側にも効果がみられた)

・既退院者の話を聞く機会が作れて、退院後の様子を聞くことができた。また、啓発事業をきっかけに OBの方の話を聞くことの重要性がわかった。話をすることで OBの方も生き生きとしたと感じている。今後も OBの方々との関わりを強化していきたい。

・かつては、病棟看護師が何か聞かれたら「ワーカーさんに聞いて」という状態だったが、患者さんがどこに行っているのかを把握し、答えられる看護師が増えてきている。 職員 側への啓発の意味でも大きいと考えている。

・相談員としても、啓発事業で施設側職員 と顔を合わせられる、映像としてどういう場所なのかを知ることができるという点は大きいと考えている。

・家族も社会資源を知らないので、家族も啓発事業に参加できるとよいのではないかと思う。

③ 病棟看護師

・看護師として病院外のこと(退院してから後のこと)を知らない 職員 が多かったが、この事業を通して、それを知るためのきっかけになっていると考えられる。また、これまで退院というと自宅への退院をイメージしており、家族拒否で退院できないというイメージがあったが、それが解消された。

・外部の社会資源を知ることで看護師としても患者に退院を勧めやすくなった。

・既退院者の話を聞くことで退院がより身近になったと考えている。

・啓発事業実施後に「退院させて」「退院できるよね」という声が増えている。

・病院内だけでは、外に出てどの程度できるかがわからないところがある。退院する方だけではなく、退院を想定していない方にも「試験外泊」や「外部との接点をふやす」活動をすることで、退院に向けたモチベーションが増大すると考えられる。

ここまでの調査結果を整理すると、院内の変化として特に強調されたのが、次の3点である。

①社会資源理解の促進(病棟看護師)

②患者が退院する具体的なイメージ共有(病棟看護師)

③退院後の具体的なイメージ(患者)

①については、病棟看護師もグループホームなど社会資源について言葉では知っているものの、具体的な中身までわからなかったというのが現状である。それが、啓発事業に参加することにより、社会資源の具体的なイメージを持てるようになり、「退院しても大丈夫」という認識が広がったとのことであった。

また②についても同様に、これまでは患者さんに聞かれても、相談員等に話を振っていたのが、自分で回答できるようになったとのコメントであった。退院後のイメージができるようになった分、話がしやすくなったと考えられる。

③についても同様である。それまで「退院し たい」と言ったことがなかった患者が、「退院したい」と言うように変化したとのことであった。このことは、調査対象者にとって特に既退院者の話を聞くことによる影響が大きかったと考えているようである。 そのため、院内でも啓発事業とは別に既退院者が入院者に向けて話すプログラムを実施したとのことであった。

第2節 啓発事業参加入院患者、既退院者調査結果

啓発事業参加入院患者、既退院者のインタビュー調査結果の主なコメントを整理すると次のようになる。

① 既 退院者(今回の調査対象となっている啓発事業に話者として参加された方)

・話すことに夢中であったが、台本があったことと、周囲が暗かったこともあり、緊張はしなかった。 OBということで、自分が呼ばれたことはうれしかった。

・ヘルパーや支援機関でやっているゲームを紹介したビデオは退院した後のイメージが湧いてよかった。

② 入院患者

・援護寮しか入ったことがなかったので、グループホーム等これまで知らなかった社会資源を知ることができた。グループホームは退所期限がないので、そこがよいと感じた。

・友人が(地域作業所で)働いているのを知って退院したいと感じた

・既退院者から「退院してよかった」という話が聞けたのでよかった。

インタビュー調査の対象者は、啓発事業実施から4か月が経過しているにもかかわらず、全員、実施した啓発事業内容を覚えており、今回行った事業が印象に残っているようであった。インタビュー結果に鑑みると、特に効果があったと想定されるプログラムは次の2つである。

① 社会資源の紹介

② 既退院者の体験談

①については、退院する際にそれまでどういった生活になるのかをイメージできなかったようであるが、映像や寸劇により様々な社会資源の活用方法を情報提供されることで、イメージが湧いたとの回答が多かった。特に支援者にはよく知られているグループホームを初めて知ったとする入院患者が多かった。

第5章 考察

今回、調査対象精神科病院にて行った啓発事業は、いくつかの面で、院内にプラスの変化をもたらしたといえる。その最も大きなものが、「退院後イメージの具体化」である。病院 職員 (特に病棟看護師)が、入院患者がどんなところに退院できるのか、どうすれば退院できるのかをイメージできるようになったというのが大きい。病棟看護師が退院に向けた具体的なイメージを持つことで、病院内で行っている退院に向けた院内プログラムに主体的に関わる素地を作 りだしているということができる。

また、 実は入院患者にとって最も身近な存在は、治療にあたる主治医や外部との接点である相談室の相談員よりも、むしろ病棟看護師である場合が多い。入院患者が頻繁に日常的な会話を交わす病棟看護師の退院に対するイメージが変わり、社会資源についての理解が促進され、入院患者への退院への日常的な働きかけが積極的になることで、入院患者への継続的な効果があると考えられる。

もう一つの面が、プログラム内容に関する効果である。「映像で見せる」「既退院者に話をしてもらう」といったプログラムについて入院患者の反応が良かったとしている。言葉や文字だけでなくヴィジュアル [19]で見ることができることや、実際に支援を行っている職員が参加するということが、入院者が退院を自分のこととして具体的かつ身近に感じる一つの要素であると考えられる。

以上が今回実施した啓発事業の効果として大きい部分であるといえる。地域社会での支援機関が地域生活支援の立場で病院にアプローチすることで病院内に変化を及ぼし、ひい ては患者の退院に向けたモチベーションアップにつなげているという点で、意義のある事業ということができる。

当施設事業のように、公的機関が主導することで、病院職員や地域の支援機関と協働での啓発事業を実施しやすい環境を作っているといえる。公的機関が呼びかけることで、病院と当施設以外にも、行政機関である保健福祉センター等の参加を促すことができると考えられる。そういった意味で、こういった啓発事業は公設施設が担うべき役割の一つと言えるのでは ないかと考えられる。

なお、今回の研究はあくまで「効果」という面に着目した分析であった。本来、事業として判断するのであれば、 「啓発事業に対して職員 の投入した時間」等、労働コスト面への分析も重要で ある。本研究事業では時間的制約からそこまで踏み込めなかったので、今後の課題としたい。

第Ⅴ部 総合考察

今回の研究事業で明らかになった内容について、そのポイントを次の5つに整理した。

一定期間を経て、地域定着を図るためには、地域定着をゴール(目標)とした個別支援計画を策定することが必要不可欠である。「個別支援計画を策定し、それに基づいた支援を行うこと」、「計画に沿った支援が行われているかどうかを定期的にチェック(モニタリング)すること」、「入院と地域をつなぐこと」が中間施設の役割と言える。当施設のデータを振り返ると、「カンファレンス [20]」が実施された後に「支援の内容」が変化しているのが「地域定着事例」であり、「カンファレンス」と「支援の内容」の変化に関係が見えないケースが、「中断・再入院事例」であった。このことからも、「カンファレンス」によるチェックとそれに基づく支援の決定は重要な要素であるということができる。「カンファレンス」をきっかけとして、支援内容が「日常生活」→「社会生活」「住居設定」へと変化していることも見逃せない。

また、今回の分析により、いわゆる「みまもり」を定量化することができた。これまで感覚的に言われてきたことではあるが、それを定量化できた意義は大きい。特に、当施設のような「実際の地域生活に近い」環境の中で、丸一日の情報を収集できるということは、地域生活を始める時や、地域の支援者と支援計画を立案する「カンファレンス」等での有用な情報源となると考えられる。つまり、このような「みまもり」なくして、適切な支援はあり得ないということができる。

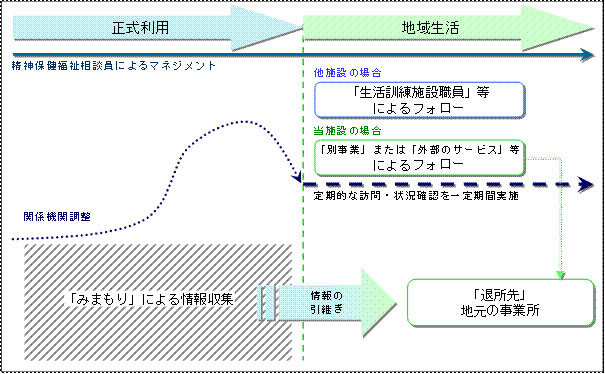

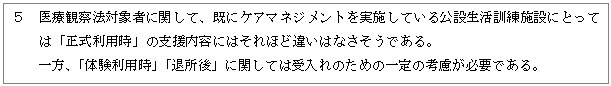

図 5-1 提言1

分析から見えてきたことは、「体験利用時」「正式利用時」ともに同程度の「みまもり」を行っているということである。また、支援内容やプログラム等への参加状況も正式利用と比べて変わらないということも見えてきた。これらのことは「第Ⅲ部 当施設と他公設生活訓練施設の特徴と違い」の中でも同様の指摘を行っている。

つまり、「体験利用」は単なる「体験」を主眼としているだけではなく、貴重な情報収集の場(アセスメントの場)ということがで きる。言い換えると、「入所してから施設に慣れる」、「利用者の状況を把握する」といった体験利用中に行っている事柄を正式利用中に行おうとすると、「体験利用」を実施している約3か月から半年の期間が、正式利用時に必要な時間となってくる。つまり、当施設が実施している6か月での地域定着には間に合わない可能性が大きくなる。それができている背景には、正式利用が始まる前の体験利用(当施設の場合は延べ2か月を数か月かけて実施)があるからこそ実現できると考えられる。

また、提言1にある「みまもり」による情報収集は正式利用中も同程度継続して実施されており(1日当たり5~6回 少なくとも2~3時間に一度)、情報源として重要な 要素となっていることも示唆される。

図 5-2 提言2

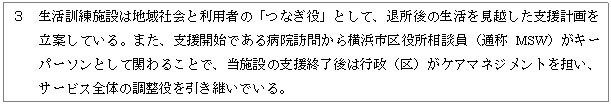

3 生活訓練施設は地域社会と利用者の「つなぎ役」として、退所後の生活を見越した支援計画を立案している。また、支援開始である病院訪問から横浜市区役所相談員(通称MSW)がキーパーソンとして関わることで、当施設の支援終了後は行政(区)がケアマネジメントを担い、サービス全体の調整役を引き継いでいる。

「地域への退所」に向けて関係諸機関との連絡調整、同行頻度が増加する。 その中で、地域定着に向けた退所後フォロープランを提示し地域での支援の共有化を図っている。当施設以外の公設 施設では、このフォローに数か月以上かけ、退所後も定期的な訪問をしているところもあるようである。このように地域定着を図る上で、きちんと退所後も支援範囲としているということは、受け入れる側の地域社会(または地域社会資源)に安心感を与え、より一層地域生活移行が進んでいくということができる。

また、フォローのあり方については、多少の違いが見られた。当施設の場合は、 基本的には、退所後のフォローは横浜市区役所相談員( 通称 MSW)が 引き継ぐこととしている。そして、退所後も計画的な個別の生活支援が必要な事例については、支援計画に基づき 「自立生活アシスタント派遣事業」に改めて契約をすることになっている。「自立生活アシスタント派遣事業」とは、 当施設生活訓練施設が横浜市から受託している 横浜市単独事業であり、やはり横浜市区役所相談員 (通称 MSW)が 立案する支援計画に沿って、定期的な 訪問支援やより日常的な個別支援を 行う事業である。退所後も同相談員が全体のマネジメントを行うことは、支援の継続を考える上で、重要な要素であると考えられる。

他施設では精神障害者生活訓練施設職員による支援が中心であった。支援の実施主体に違いはある ものの、「情報の共有」「退所後のフォロー」という支援機能が必要であることが伺える。

図5-3 提言3

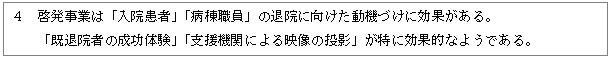

病院に対する啓発事業(地域生活移行推進のための活動)に、一定の効果が見い出された。具体的には以下の実践を行うことで、入院患者の退院に向けたモチベーションが向上し、病院職員にも一定の内的及び行動上の変化が見出された。

①地域の支援者(グループホームや地域作業所等)が実際に啓発事業にかかわることで、入院患者や病棟職員に「退院」を身近に感じてもらうことができる。

②退院までの支援の流れ、退院先の居宅(アパートやグループホーム)、ホームヘルプや地域作業所の紹介映像を投影し、見てもらうことで、入院患者や病棟職員に地域社会資源のイメージを持ってもらう。

③既退院者(同じ病院の入院患者 OB・ OG)に退院までと退院後の体験談を語ってもらうことで退院を自分のこととして感じてもらう。

今回の調査対象医療機関で実施した内容の中で、特に参加者の評判が良かったのが、「既退院者に実際に来てもらい、啓発事業のイベントの中で体験談を話してもらう」、「参加者からの質問にマイクを使って直接答える」というところであった。このプログラムに関しては、入院患者とともに病院職員(特に病棟看護師)も本人たちが入院していた頃を直接知っているだけに、その成長ぶりに感嘆したとのコメントを得た。また、病院周辺の社会資源の紹介映像を投影し、実際の支援者が支援の内容や特色を説明することで、「退院後の具体的なイメージ」を持ちやすくなるという効果があるようである。

このように具体的な映像や説明による啓発事業を行うことで、それまで単語でしか知らなかった退院後の生活や社会資源のイメージが具体化され、より一層の「退院への動機づけ」につながっていると考えられる。

図 5-4 提言4

今回の研究事業で「医療観察法対象者」が既に入所している施設は1施設だけであったが、その施設への調査結果を踏まえると、正式利用時の支援の内容についてそれほど違いはないとのことであった。一方、他施設で入所に関する打診があった際に、正式利用に至らなかったケースの原因として、「体験利用」での利用期間を充分に取れないということがあった。提言2でも述べたように、「体験利用時」は正式利用で適切な支援を行うために必要な情報収集期間であることから、その情報収集を行うに足りうるだけの期間が必要であるが、医療観察法対象者の場合、看護師2名が 体験利用期間は近辺に宿泊して待機する必要があり、体験利用にそこまでの人員を割けないということで折合いがつかなかったケースがいくつかあるようである。

以上、今回の調査の中で、標準的な支援モデルに対し、医療観察法対象者への支援のあり方は同じ部分とそうではない部分が想定された。この点については今後 、より適切な支援を行っていくために検討を重ねる必要があると考えられる。

図 5-5 提言5

本研究からは以上のような5つの点を、生活訓練施設等の病院と地域とをつなぐ地域生活移行を行う支援のあり方として提言できるのではないかと考えている。

この内容を踏まえ、公設生活訓練施設がこのような中間的な支援を行うことの意義と今後の課題を述べて 、最後の締めくくりとしたい。

本研究の分析結果及び提言の中には、当施設が「公設」生活訓練施設であるために実施しやすかった点があると考えられる。主なものとして、次の3つが挙げられる。

・啓発事業(地域生活移行を推進するための事業)の実施

啓発事業の対象となる医療機関は、生活訓練施設やグループホーム等、退院後の受入先を運営していることが多い。当施設のような生活訓練施設はそういった受入先と経営上の競合相手となり得る。したがって、退院を促す啓発事業を外部機関が実施することに対し、経営的な視点から違和感を示す医療機関もあると考えられる。

その点、当施設は「公設」であり、中立的な立場で活動をしていることから、このような違和感を与えにくく、啓発事業を実施しやすい環境にあると考えられる。

・支援会議の定期的な開催

本報告書の中で、「カンファレンス」の重要性を指摘しているが、「カンファレンス」の中の「支援会議」は、当施設以外の協力機関(地域の作業所や行政等)を交えて定期的に開催している。当施設は「公設」という立場で、関係協力機関を招集しているため、「支援会議」への参加者も参加しやすい環境があると想定される。

・行政機関(横浜市、各区役所)との連携

本報告書の中にもあるように、生活訓練施設での支援終了後は、行政機関を中心に地域に引継ぎをしていくことが重要なテーマとなる。当施設の支援では体験利用開始前から行政機関が関与しているため、退所後の引継ぎもしやすいと考えられる。

分析からは上記のようなポイントがある程度見えてきた。一方で、「公設」施設は人員の処遇、収入源の安定性等の面から、「公設」であるからこそ行わなければならない使命もあると考えられる。

・民設民営機関が実施しにくい、あるいは実施したくない支援の実践

民設民営施設は経験のない支援を実施することに不安があり、消極的な姿勢を示す場合もある。特に、本報告書でも触れている医療観察法対象者に関してはそのような傾向が出ていると考えられる。平成 20年度末時点で示された精神障害者自立支援法における報酬改定においても医療観察法対象者の報酬上の評価が高く設定された。それだけ支援を行う意味は重大だと言えるが、支援者の確保が進まないのが現状であると考えられる。このような状況を踏まえると、医療観察法対象者の社会復帰のための積極的な支援も、「公設」だからこその意義であると考えられる。

・積極的な精神障害者支援者の育成と社会資源の開発

「公設」生活訓練施設では、民間生活訓練施設と比べて組織体制が整っているところが多い。そのため、法人内の人事処遇体系や、育成体制が充実している可能性が高いといえる。このようなことから、精神障害者支援を担う人材の育成を率先して行っていくことが必要であると考えられる。

また、精神障害者が地域で充実した生活を送るために、地域の作業所やデイケア、グループホーム等の社会資源を生み出していき、ネットワーク化していくことも重要であると考えられる。本報告書にもあるように、当施設以外の他施設では、周辺地域に退所後の受皿となるべき社会資源そのものが少ないといった指摘もあった。「公設」であるからこそ、どうやってそういった受皿を地域に作っていくかを考えることも必要である。加えて、当施設では一人の利用者に対し、外部機関を交えた支援会議を行っている。このような活動を通じて、関係機関同士が「顔の見える関係」を作り上げ、精神障害者地域生活移行のためのネットワークを率先して作っていくことも必要であると考える。

精神障害者支援はまだまだ発展途上にあると考えられる。また、日本社会には、まだ偏見や人権侵害に近いような事例も散見される。このような社会の中で、「公設としての意味」「あるべき姿」を踏まえ、当施設では精神障害者の地域生活移行のためにまい進していきたい。

資料集

資料1-1事業検討委員名簿

|

|

|

氏名 |

所属・役職 |

職種 |

|

1 |

|

大塚淳子 |

社団法人日本精神保健福祉士協会 常務理事 |

社会福祉 |

|

2 |

|

齋藤惇 |

財団法人横浜市総合保健医療財団理事 横浜市総合保健医療センター センター長 |

精神科医師 |

|

3 |

|

品川眞佐子 |

特定非営利活動法人ほっとハート 理事長 |

社会福祉 |

|

4 |

|

西井華子 |

医療法人療心会鶴見西井病院 院長 |

精神科医師 |

|

5 |

委員長 |

野中猛 |

日本福祉大学 |

精神科医師 |

|

6 |

|

細野博嗣 |

横浜市健康福祉局 |

社会福祉 |

|

7 |

|

松為信雄 |

神奈川県立保健福祉大学 |

社会福祉 |

|

8 |

|

吉川進 |

特定非営利活動法人五つのパン(Five-breads) |

社会福祉 |

※五十音順、敬称略

資料1-2 第1回事業検討委員会議事録

病院からの地域生活移行における中間的支援のあり方についての調査研究事業検討委員会

第1回委員会議事録

日時:平成 20年 11月 21日(金)10:00~ 12:00

場所:横浜市総合保健医療センター会議室

出席者:

事業検討委員 ;野中委員長、大塚委員、齋藤委員、品川委員、西井委員、細野委員、

松為委員、吉川委員

事務局 ;横浜市総合保健医療センター 茂木総務課長、伊藤係長

株式会社浜銀総合研究所 三枝、東海林、山本、江良

次第:

1 横浜市総合保健医療センター長 齋藤惇よりごあいさつ

2 横浜市総合保健医療センター生活訓練係長 伊藤より経過説明

3 議事

(1) 自己紹介

(2) 研究概要・進ちょく状況説明

(3) 啓発事業調査実施状況報告

(4) 他施設調査実施概要

(5) 第2回委員会開催日程について

配布資料:

・研究概要

・テキストマイニング補足資料

・標準化の検討資料

・用語辞書の説明資料

・他施設調査研究会概要説明資料

・他施設調査(事前記入シート)

・定着率調査の概要説明資料

・定着率調査(質問項目)

・追跡調査対象数確認資料

・啓発事業調査の概要説明資料

・第2回委員会日程調整表

(2) 研究概要・進ちょく状況説明

野中 研究の方法論も意欲的で斬新。結果が出たら画期的で面白いと思います。期限が非常に限れられている中で、順序良くやらなければならないと思います。御協力をお願いします。それでは各委員の御感想なり御質問をお受けしたいと思います。

松為 資料1の8ページ(下図参照)に記載された仕上がりのイメージですが、サービスの種類はどう分類するのでしょうか?

東海林 市川で行われているような先行研究や詳細に存在するマニュアルに基づいて行います。マニュアル外のサービスはセンターの方々との協議に基づいて分類を行います。取り込んだデータが事実と主観がきっちり分かれているので、分析はしっかりとできると思います。

松為 時間の経過は本人のステージで分けると言っていましたが、詳細を教えて下さい。

東海林 入所から退所までの期間が人によって異なるので、入所から退所までの期間を相対化しようと考えています。ただし、その妥当性はデータを見てみないと判断できません。

大塚 話がずれるかもしれませんが、医療観察法の対象者、重複の障害の方々、合併の方々など残っていく人たちの問題が出てきている。法は違うが地域移行は一緒であって、地域の福祉資源で受け入れていく上で、どういう対象の方々にどういうサービスを提供することが定着につながっていくのか。今回の対象がはっきりしないのでわかりませんが、興味深く感じます。

野中 どのような方が対象なのかの説明があると良いかもしれません。

伊藤 申込みがあった方全員が対象となります。電話一本でリストに載って、順番が来たらとにかく体験利用していただき、受入れ判定会議のようなものはありません。年齢は 10代から 70代まで様々です。病気は9割くらいが統合失調症ですが、生活障害の程度もかなり幅があります。こちらの評価で利用者を分けるのではなく、段階を踏み、原則として、最終的に最長1週間の体験利用を過ごせた時点で利用者が希望すれば正式利用になっています。横浜の街で暮らすことを前提に、地域で暮らすことが当たり前なのだから、横浜の社会資源をフルにいかし、必要な方にはできる限りの適切なサービスを使って、地域生活を実現するとの考えである。利用中に何か問題があったら利用者と職員と地域の三者で一緒に対処していきましょうというスタンス。色んなところで断られていらっしゃるケースもあるが、そういった方も他の方と区別するのではなく、同じように対応している。

野中 いくら自由だと言っても、何らかの選択基準があるのではないですか?

伊藤 精神科通院を継続している方々というのが基準。本人が望むのであれば継続してサービスを行う。統合失調症がベースでアルコールの問題もあるという方は対象だが、依存症単独の方に関しては対応していない。本人がここで暮らせる、暮らしたいのであれば年齢は問わない。

大塚 母数の選び方が地域に定着した方とのことでしたが、ここから移動してしまった方々に対して、他にこういったサービスがあればうまくいったのではないかということや、また、地域に出て行くときに自宅に戻るのか、単身生活を行うのかの差とサービスとの関連性はないのでしょうか?

松為 どのようなサービスを行ったのかだけではなくて、受け皿となる地域の情報や、属性の情報も必要ではないですか?

野中 現状ではできることをやっていきましょう。とはいえ、今の点は重要で、地域側の情報(横浜という想定)が職員の頭にあって、それが反映されたうえでサービスが行われているのかもしれない。そういった点がどの程度データに現れてくるのか。

品川 自立支援法になると、サービスが夜なのか日中なのか分けられるが、それは分析上分類できるのですか?ケアホームでは日中のサービスは対象外だが、必要とされている以上やらないわけにはいかない。従来のサービスについて、自立支援法になったらどうなるのかを示したら良いのではないですか。

齋藤 先ほどの入口のところの話ですが、私達医者が診察して、ここで生活できそうだと判断すれば、病名にはこだわらず受け入れるように、なるべく入口を広くしていこうとしている。こちら側が枠でしばって選ぶとセンター主体になってしまう。本来支援できる方をはずしてしまう危険性もあるわけです。

松為 ドロップアウトした方はなぜ途中でドロップアウトしたのか?が調べられると良いですね。

野中 かたちの上ではどなたでも受け入れるといっていますが、どういった方が受入れられない、定着できないのかをはっきりさせないと的確性は判断できないでしょうね。

東海林 今回の分析対象は入院からの利用者のみです。中断事例や再入院事例も分析対象とはしています。ですので、途中で中断された方との比較は可能だとは思いますが、サンプル数が少ないためどの程度のことまで言えるかはわかりません。

野中 吉川さん、感想はありませんか。

吉川 「トイレ」とか「コンビニ」のように細かいところまで記録されているのは驚きです。先ほどの話でいえば、私自身は、デイケアは最後までやりましたが、就労支援はドロップアウトしてしまいました。ただ、ドロップアウトしても、また一からやり直して立て直した経験があるので、こういった経験を参考にしていただければ、と思います。

野中 今の話で言うと、何度も再利用できた方が良いということですね。 1回でうまくいかなくても何回か利用すればうまくいくということがあるのではないでしょうか。けやき荘でも 1回目に駄目でも2回目に来られた方はうまくいくということもある。

吉川 自分の場合、家庭を持ったことで、生活費を稼がなければというモチベーションになった面がある。また、現在のピアヘルパーという仕事は自分のペースで仕事ができて、自分でコーディネイトして行える。ヘルパーの方があまり立ち入ると利用者も落ち着かないところがある。利用者の方に感謝していただける、利用者に育てられているという感じもします。また、上司が気を遣ってくれ、乗り越えられそうな壁を作り続けてくれることで、私自身も成長していると感じます。

野中 今回のデータにはピアの相互関係が書かれていないかどうか、職員がプログラムで指導しているだけではなくて、生活訓練施設はピア同士のやり取りが有効に働いているはず。その情報が入っていないだろうか?ピアに職員の方が鍛えられ成長していくような情報が入っていないだろうか?積極的な介入(職員による利用者に対するプッシュ)が入っていないだろうか?ただのホテルマンではなくて、ストレスをかけている、その部分が記載されていると良いのですが。

松為 この分析手法でそういったことが出てくるのか?今回の方法論でそういった部分ができるのだろうかということです。

野中 論文の見本のようなものを見せればイメージがつきやすいのではないでしょうか。また、ごくたまに出てくるような非常に少ないデータの中にそういった事例が隠れているのではないかと思う。そういった事例を拾い集める姿勢であれば良いのではないでしょうか。

東海林 少数の事例に関してはセンターの方々との協議の上で対応していこうと考えています。

大塚 この分析ではどういったサービスがどのくらいの頻度で行われているのかはわかります。ただ、ではなぜそのサービスが行われたのかといった質的な部分、たとえば同行を一つ取ってみても、経験年数、立場、職域によって、また目的意識によってなんのために行っているのかは様々。そこが見えてこないと、横浜だからできるんだ、ということになりかねない。

野中 プログラム内容やカルテの記載がケア会議の内容とどう連動しているか。典型的な事例をピックアップして、ケア会議とプログラムが連動している事例を提示すれば良いのではないでしょうか。ケア会議前後という目線で時間の経過を検討する必要がある。ケア会議前後で記載が大きく変わった事例をピックアップして詳細に研究すると面白い研究になるのではないか。

野中 記載の語尾のみを分析することで、どういった視点で見ているのか(期待しているのか、冷たい目線なのか、肯定的、否定的)がわかるのでは。プログラム自体は他の施設と変わらないが、この施設では利用者を肯定的に見ているといった結果が見えてくるかもしれない。

山本 データを記入した方の情報が得られていないので、今回は検討が難しいように思います。今後の検討課題となると思う。

細野 私自身は一連の流れに関して2つの違和感を抱いています。まずは平成 14年に退院促進が行われ、退院促進の自立支援員が配置される場所が地域生活支援センターという、ある意味で医療から最も遠いところに作られたことへの違和感。そのときに比較的医療の近くにいる生活訓練施設が何ら役割を果たせないところに追いやられてしまった。2つめは平成 18年に自立支援法導入で三障害一体とされた。三障害一体というのは、制度の一体化、追いついていないサービスを追いつかせよう、揃えていこうといった目的のはずだったのに、個々の障害の特徴等が埋もれてしまったという違和感。援助の仕方、支援の仕方は障害の種類によって違ってしかるべきなのに、同一視してしまうのはおかしいのではないか。精神障害者特有、知的障害者特有の結果が得られれば、三障害とひとくくりにするのではなく、より詳細に見るべきだという提言ができるのではないか。

野中 三障害平等というのは尊厳や機会の上で平等なのであって、何もかも同じにすれば良いというものではない。それぞれの特徴に合わせた配慮が行われるべき。合理的な配慮ということがきちんと強調されるべきで、それがないまま平等を唱えても仕方がない。

松為 ただ、発達障害、知的障害に関しても同様の研究が行われないと、今回の研究だけでは比較が不可能ではないか。

野中 通勤寮の研究との比較が可能ならば面白いかもしれない。

品川 地域定着の中身には単身や家族同居やグループホームも含まれているのですか?

伊藤 全て含まれています。かつては横浜のグループホームは倍率が高く入れないものだったが、自立支援法の施行後は年間2、3人ほど入れるようになった。

細野 横浜市のグループホームは 400くらいあるが、そのうちの 70か所が精神障害者対象。ただ、そもそもグループホームを漫然と作り続けることは疑問。利用者は地域のアパートに出ることを望んでいるのではないか。このセンターはグループホームが少ないことが良いのではないでしょうか。

品川 私達のグループホームも通過型を志向していて、1年から2年くらいで地域での力がついたら一人暮らしをしてもらうようになってきている。

野中 グループホームを訓練型にするのは無理がある。訓練施設は期間を限定し、長期が不可能にしないと意味がない。逆にグループホームに期限をきることも良くない。何でも一緒にするという発想には無理がある。そこをはっきりいうためにはグループホームを安易に作らないというのは良いことではないか。

松為 そこで必要なのは通勤寮。働く人も働かない人も一緒にグループホームに入るというのでは働く人のモチベーションが上がらない。それならばアパートで単身の方が良い。

野中 西井さん、何かありませんか。

西井 治療をしてどこかにお願いするという立場で色々悩んでいたので、色々勉強させていただきたい。

細野 医療は医療で考えていることがある。医療を良く知らないまま医療に踏み込んでいこうとすれば、医療側はますます拒絶的になるばかりだと思う。今回啓発事業の説明もあると思うが、医療の近くで、医療の立場を理解した上で対応していく、ということが重要ではないか。

野中 では、その啓発事業調査は具体的にどのように行われるのですか?

(3) 啓発事業調査実施状況報告