第3節 ドイツ

(ドイツ連邦共和国)

Bundesrepublik Deutschland

曽我部 かおり (作業療法士)

1.障害者介護サービスに関する調査

(1)障害の定義、範囲、区分(制度別)

A.障害の定義

社会保障制度は、社会法典(Sozialgesetzbuch;SGB)に基づいており、SGBは、第1法典から第12法典まで細分化されている。障害の定義は、SGB第9編「リハビリテーションと障害者参加(Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)」に明示されている。SGB第9編2条によれば、障害とは「身体的機能、知的能力又は精神上の健康が、その年齢の標準的な状態と比べ、6ヶ月以上にわたり逸脱する可能性が相当に高く、かつ、それゆえに社会生活への参加が制限されている状態」と定義されている。

障害の定義における「その年齢の標準的な状態からの逸脱」とは、同じ年齢において通常みられる身体的、知的、精神的な機能に欠損または制限があることとされている。その欠損または制限のために、社会生活への参加が不利な影響を受け、生活の1つ以上の領域に影響を与える場合に障害があると定義される。なお「6ヶ月以上にわたり逸脱する可能性」については、一時的な不規則状態は障害とはみなされないが、個々のケースにおいてできるだけ速やかに対処すべき場合、例えば、子供がすでに障害を持っている場合や、あるいは障害を持つ可能性がある場合には、障害の定義が適応される。

B.障害の区分

障害の程度は、10から100まで、10刻みで示される。なお障害程度が50以上で、かつ、合法的にドイツ国内に滞在し居住している人、または国内で就労している人は「重度障害者」と定義されている(SGB第9編2条2項)。ただし、障害の程度が30以上50未満の障害者で障害のために適切な職に就けない場合には、連邦雇用機関が重度障害者と認定できるとされている(SGB第9編2条)。

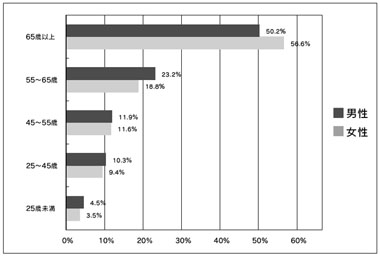

障害の有無や程度の認定は、連邦援護法(Bundesversorgungsgesetz;BVG)の所管官庁である州の援護局(Versorgungsamt)が、同庁を所管する連邦保健・社会省の医療診断基準(機能損傷と疾病のリスト)からなるガイドラインに従って判定し、重度障害者証明書の発行を行う。2007年末現在、この人数は691万人おり、全人口の約8%を占める(図表1、2参照)。

なお、上記の重度障害者に関する障害程度の認定は、SGB第9編2条に書かれている特別な支援や権利(公共交通機関の無償化など)に関して、および不利に対する税やその他の補償に際してのみ必要になる。「リハビリテーションと障害者参加」から障害者を対象に給付される各種サービスの対象者は、障害者の定義に該当する者であれば、その原因、障害程度を問わず対象となる(SGB第9編2条)。ただしSGB第9編は全体の統合性を図るものであるため、実際の給付を受ける際には、各実施主体(図表18参照)がそれぞれ定める給付要件が適用される。

図表1 性・年齢別、重度障害者の人数(2007年12月31日現在)

| 性別 | 人数(人) |

|---|---|

| 男性 | 3,587,250 |

| 女性 | 3,330,922 |

| 年齢 | 人数(人) |

| 4歳未満 | 14,297 |

| 4~6歳未満 | 14,002 |

| 6~15歳未満 | 91,928 |

| 15~18歳未満 | 39,918 |

| 18~25歳未満 | 117,157 |

| 25~35歳未満 | 200,510 |

| 35~45歳未満 | 447,270 |

| 45~55歳未満 | 826,264 |

| 55~60歳未満 | 650,827 |

| 60~62歳未満 | 286,327 |

| 62~65歳未満 | 473,602 |

| 65歳以上 | 3,756,070 |

| 合計 | 6,918,172 |

出展;ドイツ連邦統計局 ozialleistungen.Behinderte,Kriegsopfer.2008

図表2 各年齢層に占める重度障害者の割合(2005年12月31日現在) (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

出展;ドイツ連邦統計局「社会保障 重度障害者2005年」2007年をもとに作成。

(2)要介護者の定義、範囲、区分(制度別)

A.公的介護保険における要介護者の定義

社会法典(SGB)第11編14条(公的介護保険)によれば、要介護者とは、「身体的、知的、精神的な疾患や障害のために、日常生活において日常的かつ規則的に繰り返される活動を行うのに、継続的(最低6ヶ月)に、相当程度以上の援助が必要な者」としている。要介護者の定義における「疾患や障害」とは、(1)運動器官の喪失や麻痺、または機能障害 (2)内臓器官や感覚器の機能障害 (3)中枢神経系の機能障害(記憶力、自律神経、方向感覚)、内因性の精神疾患や神経症もしくは精神的障害などを指す。同じく、上記定義における「支援(援助)」とは、日常生活を営むうえでの介護を部分的に、または完全に引き受けることや、自分自身で日常生活を行えるように指導すること、または見守りをすることである。「日々繰り返される日常生活活動」については、図表3を参照。

図表3 日々繰り返される日常生活活動

| 領域 | 行為 |

|---|---|

| 身の回りの世話(ボディケア) | 洗体、シャワー、入浴、歯磨き、整髪、髭剃り、排泄 |

| 食事 | 一口で食べられるように準備すること、摂食 |

| 移動 | ベッドからの起床~臥床、更衣、歩行、立位保持、階段昇降、1人で住居や介護施設から外出すること |

| 家事 | 買い物、料理、掃除、洗い物をする、衣服とベッドカバー類の洗濯と交換、部屋を暖房すること |

出典;「連邦労働社会省 Social Security at a glance 2008 p-101,l-16」

「医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS),Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI.Buch des Sozialgesetzbuches 2006,p114-p127」をもとに作成。

B.公的介護保険における要介護者の区分

要介護者は、時間(私的な介護者1)が世話をするときにかかる時間)と状態の2つの基準により、3段階(1~3)の介護度に区分されている(図表4参照)。

図表4 介護度の区分

| 介護度 | 状態 | 私的な介護者が介護にあたる時間/1日あたり |

|---|---|---|

| 介護度1 | 身の回りの世話、食事、移動について、少なくとも毎日1回、1あるいはそれ以上の生活領域において2つの行為以上の支援と、家事の世話で週に数回の支援が必要な人 | 90分以上、うち45分以上は基礎的ケア |

| 介護度2 | 身の回りの世話、食事、移動について、少なくとも毎日3回、異なる時間帯での支援と、家事の世話で週に数回の支援が必要な人 | 3時間以上、うち2時間以上基礎的ケア |

| 介護度3 | 身の回りの世話、食事、移動について、24時間の支援(夜間を含む)と、家事の世話で週に数回の支援が必要な人 | 5時間以上、うち4時間以上は基礎的ケア |

出典;連邦労働社会省 Social Security at a glance 2008,p-102,

C.公的介護保険以外の社会制度における要介護者・介護区分の定義

SGB第12編(社会扶助)による定義は、基本的にはSGB第11編(公的介護保険)と同じだが、それに加え「障害や病気による介護の必要性が6ヶ月未満の人、介護ニーズの少ない人、公的介護保険で定義される活動以外の活動に対して介護が必要な人」も要介護者とみなされる。

連邦援護法(BVG)による定義は「軍事または市民サービスによる疾病、傷害が原因で、日々の生活において規則的に繰り返される日常的な作業について、介護が必要とされる者」とされている。介護度は6段階に区分されている。

SGB第7編(労災保険)による定義は「労働災害、職業病による障害が原因で、日常生活の広範囲において、日常的で定期的な不便が生じた者」とされている。要介護者の区分はなく、介護手当ての上限額・下限額のみ定められている。

SGB第9編(リハビリテーションと障害者参加)による定義は、「身体的、精神的、心理的な病気や障害により、日常生活の多くに6ヶ月以上介護を要するもの」と定められている。要介護者の区分は定められていない。

なお、上記の各社会制度の詳細については、「(17)公的介護保険以外の社会保障制度」を参照。

(3)制度の名称、根拠法

ドイツの社会保障制度は社会法典(SGB)に基づいており、SGBは、第1法典から第12法典まで細分化されている。介護保険法(Pflegeversicherungsgesetz)は、第5番目の社会保障制度としてSGB第11編に編入された。制度の詳細については、SGB第11編「公的介護保険;Soziale Pflegeversicherung」に定められている。

なお、実施の概要は以下の通りである。

- 1994年5月26日に介護保険法が公布

- 1995年1月1日より保険料(保険料率は所得に対して1.0%)の徴収開始

- 1995年4月1日より在宅介護給付が開始

- 1996年7月1日より施設介護給付が開始。保険料率は1.7%に引上げ

- 2008年7月1日より保険料率1.95%に引き上げ

参考;http://de.wikipedia.org/wiki/Pflegeversicherungsgesetz

(4)運営主体

公的介護保険の保険者は、介護金庫(Pflegekasse)である。「介護保険は医療保険に付き従う」の原則に従い、公的医療保険の各保険者(疾病金庫;Krankenkasse)が介護金庫を設立し、疾病金庫の施設と人員を利用して介護金庫を運営している。ただし介護基金と疾病金庫は独立した法人格を有し、財政的には個別に運営されている。

(5)制度の体系・相互の位置づけ

介護に関する給付は、主に公的介護保険が担うといえるが、労災保険、戦争被害者補償、社会扶助、「リハビリテーションと障害者参加」からも介護に関連する給付が補完・補強される。連邦地区疾病金庫連合会(AOK-Bundesverbund;Allgemaine Ortskrankenkasse-Bundesverbund/以下、AOKと記述する)担当者の話によると「もし、公的介護保険の給付を受けることができなかったとしても、(図表5の2~6のいずれかの機関から給付を受けることができる。どの機関から給付が受けられるかについては、障害、疾病の発生原因や、所得や資産、どの社会保険に加入しているかなど、個人の状況に応じて利用できる援助の種類が決まる」とのことである。

図表5に示した各保険機関のうち、介護現物給付あるいは介護現金給付が行われているのは、2.リハビリテーションと障害者参加、3.労災保険、4.戦争被害者補償、6.社会扶助、である。

公的介護保険と、社会扶助における介護扶助との関係については、ドイツの場合、公的介護保険は部分補償と位置づけられており、公的介護保険から給付を受けられない場合や、公的介護保険ではカバーできない部分については、可能な限り介護扶助がカバーするとされている。

給付条件としては、公的介護保険よりも介護扶助のほうが緩和されている。例えば、公的介護保険の場合は、保険に加入してから2年以上経過していないと給付を受けることができないため、公的介護保険の給付用件を満たすまでの間は、介護扶助が必要なケアを補完する。あるいは公的介護保険の場合は、障害や病気による介護の必要性が6ヶ月以上でなければ給付を受けることができないが、介護の必要性が6ヶ月未満の人や、介護ニーズが少なく公的介護保険からは要介護者と判定されない人(介護度0の人)、または公的介護保険で定義される日常生活活動(図表3参照)以外の活動に対して介護が必要な人も、介護扶助では要介護者とみなされ給付を受けることができる(社会法典<SGB>第12編68条1項、第12編68条2項、第12編69条a)

公的介護保険と「リハビリテーションと障害者参加」との関係については、それぞれSGB第9編8条3項とSGB第11編5条に規定されている。それによれば「リハビリテーションと障害者参加」における統合支援(図表17参照)」が、公的介護保険の介護ニーズを軽減するのを助けるか、または深刻化を防ぐのを助ける場合は、以下の原則が適応される。

原則―“公的介護保険の前に統合支援の給付”SGB第9編8条3項、SGB第11編5条

統合支援は、さらに医学的リハビリテーション支援、職業的統合支援、社会的統合支援のカテゴリーに分類され、さらに、社会的統合支援には介護支援が含まれる(図表17参照)。

公的介護保険と公的介護保険以外の社会制度(労災保険、社会扶助など)との関係については、SGB第11編13条に規定されている。公的介護保険とその他の社会制度との優先関係について、まとめたものを図表6に示す。上記の各社会制度の詳細については、「(17)公的介護保険以外の社会保障制度」の項目を参照。

図表5 介護に関連する給付が受けられる社会制度(AOKヒアリングにより作成)

| 保険機関 | 規定する法 | 窓口 |

|---|---|---|

| 1.公的介護保険 Soziale Pflegeversicherung |

SGB(社会法典)第11編 | 疾病金庫 Krankenkasse |

| 2.リハビリテーションと障害者参加 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen |

SGB第9編 | ジョイント・サービスセンター Gemeinsame Servicestellen fur Rehabilitation in Baden-Wurttemberg |

| 3.労災保険 Gesetzliche Unfallversicherung |

SGB第7編 | 各労災保険組合 |

| 4.戦争被害者補償 Soziale Entschadigung und Kriegsopferversorgung |

連邦援護法 Bundesversorgungsgesetz(BVG(注)) |

援護局 Versorgungsamt |

| 5.児童・青少年援助 Kinder- und Jugendhilfe |

SGB第8編 | 青少年局 Jugendamt |

| 6.社会扶助 Sozialhilfe |

SGB第12編 | 社会扶助事務所 Sozialamt |

(注)BVGはBundesversorgungsgesetzの略(連邦援護法)

参考;公的介護保険申請用紙「既に介護サービスをうけていますか」の項目を参照

図表6 公的介護保険とその他の社会制度との優先関係

| 優先関係 | その他の社会制度 |

|---|---|

| 右記の給付は公的介護保険給付に優先する |

|

| 公的介護保険給付は右記の給付に優先する |

|

| 右記の給付は公的介護保険給付に影響を受けない |

|

出典;田山輝明/フリードリッヒ・シュナップ「ドイツの社会保険システムにおける介護保険」1996年

連邦労働社会省 Rehabilitation and Participation of Disabled Persons(Law stated as of 1 January 2006)をもとに作成。

(6)加入対象者、加入者数

ドイツの場合、原則として医療保険と介護保険は一致していなければならなず、国民のほとんどが公的医療保険・公的介護保険に加入している。公的医療保険の加入者は、公的介護保険への加入義務があり、自動的に公的介護保険に加入することになる。同様に、民間医療保険の加入者は、民間介護保険に加入義務が課されている。すなわち、公的・民間ともに、加入している医療保険と同じ保険者(疾病金庫)の介護保険に自動的に加入することとなっている。

公的医療保険・公的介護保険の義務加入者対象者は図表7のように規定されている。義務加入者に該当しない人、すなわち一定所得以上の被用者や重度の障害者(図表8参照)は、公的医療保険・公的介護保険の加入義務は免除されており、任意で公的あるいは民間医療保険・民間介護保険に加入することができる。また、公的医療保険の任意加入者の場合は、公的介護保険の免除を申し込めば、民間介護保険に加入することができるとされている。

なお、一定所得以下の被扶養家族、被扶養家族ではないが所得が被保険者の水準に満たない人の場合は、公的医療保険・公的介護保険の保険料は免除される。また、民間介護保険から提供される給付は、公的介護保険と同等の給付が提供されなければならないとされている。

公的介護保険の加入者数を図表9に記す。

図表7 公的医療保険および公的介護保険の義務加入対象者

|

(注)2008年度は年収48,150ユーロ以下の被用者は義務加入対象者とされている。

出典;連邦労働社会省 Social security at a glance 2008,P-89 l-25

図表8 公的医療保険の任意加入対象者

|

出典;連邦労働社会省 Social security at a glance 2008,P-90 l-14

図表9 公的介護保険加入者(被保険者・被扶養者)数の推移

| 年 | 被保険者本人 | 被扶養者 | 被保険者数合計(千人) |

|---|---|---|---|

| 1995 | 50,915 | 20,986 | 71,901 |

| 1996 | 51,095 | 21,169 | 72,263 |

| 1997 | 51,087 | 20,606 | 71,693 |

| 1998 | 50,600 | 20,760 | 71,360 |

| 1999 | 50,863 | 20,561 | 71,424 |

| 2000 | 50,948 | 20,371 | 71,319 |

| 2001 | 50,881 | 20,118 | 70,999 |

| 2002 | 50,881 | 19,904 | 70,785 |

| 2003 | 50,657 | 19,828 | 70,485 |

| 2004 | 50,554 | 19,778 | 70,332 |

| 2005 | 50,277 | 20,244 | 70,522 |

| 2006 | 50,316 | 20,018 | 70,333 |

| 2007 | 50,628 | 19,715 | 70,343 |

出典;連邦保健省

(7)給付内容

給付の形態としては、現物給付、現金給付、現物給付と現金給付を同時に選択する(ミックス給付)がある。給付内容としては、ホームへルプ、デイケア、ショートステイ、および介護者に対する社会保障などがある(図表10、11参照)。なお、これらの給付として提供されるサービスは、基礎介護および家事援助が中心となっており、医学的リハビリテーションは含まれない。

a)在宅介護

在宅サービスとして、図表10のようなサービスがある。

図表10 公的介護保険法に基づく在宅サービス一覧

| サービス種類 | 内容 |

|---|---|

| 在宅介護 現物給付 | 要介護者の在宅生活を支援するサービス。更衣、整容、排泄、食事、移動、入浴の介助ほか、家事援助などが提供される。また症状に特化した援助として、カテーテルの挿入、浣腸、カミューレの交換、口腔および気管の分泌物の吸引などが提供される。 |

| ショートステイ | 在宅介護では十分な介護が得られない場合や、施設から在宅への移行期間(長期入院の後の退院後や在宅介護の利用準備中)などに一時的に利用されている。年4週間を上限に短期介護施設に滞在することができる。なお滞在中のホテルコスト(食費・家賃)については本人負担となる。 |

| デイケア・ナイトケア | デイケアセンターやナイトケアセンターにおいて、日中あるいは夜間の介護サービスが提供される。在宅介護では十分な介護が得られないために、デイケアやナイトケアが利用される場合もある。 デイケアとホームヘルプを組み合わせて利用する場合には、現物給付または現金給付は半額に減額される。なおホテルコスト(食費・家賃)については本人負担となる。 |

| 代替介護(家族以外) | 私的な介護者が休暇や病気のために介護ができない場合、代替介護者の雇い入れ費用として年間4週間を上限に「代替給付」を請求できる(代替休暇取得の条件として介護者は、少なくとも休暇取得開始日の6ヶ月以上前から要介護者の自宅で介護を行っていなければならない)。 |

| 近い親族(1親等~2親等以内の親族、義理を含む)が代替介護を行う場合は、介護度に応じ代替給付金が支給される。さらに、近い親族が代替介護を行い、かつ介護により生じた必要経費として収入減少や交通費などを証明できる場合は、近い親族の必要不可欠な経費として、介護度に関係なく総額1,432ユーロを上限に給付を受けることができる。 | |

| 代替介護者が、近い親族以外(例えばサービス事業者、あるいは3親等以上の親族、義理を含む)の場合は、介護度に関係なく年額一律1,470ユーロが支給される。 | |

| 一般的介護の不足を補うための付加給付 | 個人的状況により持続的かつ定期的な介護が難しいと判断された場合に支給され、日中または夜間の看護ケア、ショートステイ、特別な見守り、サービス事業者からのケアに限定して使うことができる。対象者は、高齢性認知症、精神障害、知的障害が含まれ、日常生活をする能力において非常に大きな制約を受けるとMDK(Medizinischer Dienst der Krankenversicherung,医療保険の医療サービス機構)により認定された人および、認知症の人で、公的介護保険の要介護者に該当しない人も対象となる。 |

| 介助補助道具費用補助 | 消耗品に指定された補助具(使い捨て手袋、ベッドシーツなど)に関する費用の補助。 |

| テクニカルエイド補助資金 | 疾病または障害を理由とする疾病保険、または他の管轄権を有する給付担当機関による補助具の給付が受けられない場合に限り、要介護者はテクニカルエイド(介護用ベッド、車椅子など)の補助資金を請求する権利を有する。MDKが申請されたテクニカルエイドの必要性を審査し、必要性を認められた場合、費用の一部が補助される。 |

| 居住環境改良資金 | 在宅で介護を受けるために住宅改修が必要な場合で、その改修費を支払う資力がない場合に一定額を上限に改修費の一部が措置される。 |

| 無料の介護講習 | 介護する家族やボランティアの介護者等が、無料で介護講習を受けられる。介護専門職から受講者に対して、在宅での介護の軽減、改善に役立つ知識が教授される。受講者間での介護に対する情報・意見交換も行われる。 |

出典;連邦保健省 Leistungen der Pflegeversicherung im Uberblick(Stand:1.Juli 2008)、厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究所(政策科学推進研究事業)「介護者の確保育成策に関する国際比較研究」平成19年度総括・分担研究報告書p6 をもとに作成。

図表11 公的介護保険法に基づく介護者に対する社会保障

| サービス種類 | 内容 |

|---|---|

| 介護人への年金保険の支払い |

私的な介護者は年金保険の義務被保険者となり、その年金保険料は介護金庫が負担する。この場合の保険料額は介護に従事する時間と介護の対象となる要介護者の介護度に応じて定められている。 ただし対象となる私的な介護者とは以下の場合に限る。

|

| 介護期間中の介護者に対する失業保険の支払い | 介護期間中の介護者に対する失業保険料が支給される。 |

| 介護期間中の介護者に対する公的医療保険、公的介護保険の補助金 | 介護期間中の介護者に対する公的医療保険・公的介護保険の保険料支払いの補助金が支給される。 |

| 介護休暇 | 家族が介護をする場合、介護者の権利として雇用主に10日から6ヶ月の無給の介護時間を申請することができる(ただし、雇用者が最低でも15人の労働者を雇用している場合に限る)。無給の介護期間中の介護者の年金保険・失業保険・公的医療保険・公的介護保険の各保険料は介護保険制度から支給される。 |

出典;連邦保健省 Leistungen der Pflegeversicherung im Uberblick(Stand:1.Juli 2008)、厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究所(政策科学推進研究事業)「介護者の確保育成策に関する国際比較研究」平成19年度

総括・分担研究報告書p6をもとに作成。

b)施設介護

施設介護では、基礎的、社会的なサービス、治療費に対する費用として、介護度に応じた金額が介護保険から給付される。なお介護度3の要介護者でMDK(医療保険の医療サービス機構,複数の疾病金庫が共同で設置した機関)から特に重度と判定された場合は、給付額が増額される(図表15参照)。

公的介護保険における「介護施設」の定義によると、「病人又は障害者の医学的な予防またはリハビリテーション、職業的または社会的統合、又は学校での訓練または養育をその主な目的とする施設や病院は介護施設には該当しない」と定められている(社会法典<SGB>第11編71条)。そのため障害者施設や病院は介護施設の給付対象施設から除外されている。ただし、障害者を対象とした援護施設(公的介護保険ではなく「リハビリテーションと障害者参加」などからの給付)に入所している要介護者については、施設利用料のうち基礎的ケア2)費用、社会的サービスの費用、治療費用の10%(ただし、月額256ユーロを限度とする)が、公的介護保険から支払われる(SGB第11編43条a)。

介護保険基金は自ら介護を提供する機能を一般的に有さないため、その義務の履行のため介護施設に対し介護委託を行う。各介護保険基金は、その州連合会と契約を締結した介護施設に対してのみ介護の提供を認めることができる。公的介護保険の給付対象施設の概要について図表12に示す。

図表12 公的介護保険における施設

| 施設の種類 | 施設の概要 | 利用者の主な状態像 | 介護サービス |

|---|---|---|---|

| 介護ホーム Pflegeheim |

入所者に対して常時の介護サービスを提供する施設。 |

障害児・障害者・高齢者が入所可能な施設。 中~高度の要介護者で長期の療養を必要とする高齢者が中心となっている。 |

施設職員(介護職員)により身体介護や家事援助が24時間体制で提供される。公的介護保険制度からはケアレベルに応じた基礎的ケアと社会的なサービスと治療費が給付される。食事代などホテルコストは利用者負担となる |

| 短期介護施設 Kurzzeitpflege |

入所者に対して常時の介護サービスを提供する施設。ただし利用上限は年間4週間と規定されている。 | 在宅介護だけでは十分な介護が得られない要介護者が在宅介護とショートステイを併用して利用する場合、あるいは急性期病院の退院後やリハビリテーション施設の退所後に在宅介護の準備期間が必要な場合などに一時的に利用されている。 | 介護ホームと同じ。 |

| 外部介護利用型居住 Betreutes Wohnen |

入居者が外部のサービス事業者より必要な介護サービスを調達している。ホーム法(注1)(Heimgesetz)の対象ではないため、設備等に関する基準は存在しない。 | 自立~軽度の要介護者が中心である。特に小規模形態の住居では、完全に自立しており、外部サービスを利用しない入居者と共同で居住する共同居住方式を採用している場合もある。 | 職員は常駐しておらず、入居者は必要に応じて外部の訪問介護サービスを利用している。外部介護利用型居住に係る公的介護保険の給付の内容は、サービス事業者の交通費の取扱いを除き、自宅における在宅介護に係る給付の内容と同様。 |

(注1)ホーム法(Heimgesetz)には、介護施設における介護の質を確保するための施策が規定されている。2002年1月に制定、2003年8月に施行。

出典;財団法人医療保険経済研究・社会保険福祉協会「諸外国における介護施設の機能分化等に関する調査報告書」平成19年3月、連邦労働社会省 Social security at a glance 2008,P-104 l-105 をもとに作成。

c)現金給付

「要介護者のケアニーズが私的な介護者により満たされる場合」は、現物給付の代わりに現金給付、またはミックス給付(現物と現金の給付を同時に受ける)を選ぶことができる。ここでいう「私的な介護者」とは、家族に限定されず、要介護者より必要だと指名されれば誰でもかまわないとされている。

現金給付は、要介護者本人に支払われ、そのうえで介護者へ謝礼として支払われることを意図している。しかし、支給された現金給付を受給者がどのように使おうと証明する必要はなく、必要な介護が確保されているか否かにより、給付が正当に利用されているかが判断される。現金給付の受給者に対して、家族等による適切な介護が確保されるよう、介護度が1または2の場合は半年に一度、介護度3の場合には4半期に一度、許可介護サービス事業者などの介護専門職による助言を受けなければならないとされている。この助言は家族等により行われる介護の質を確保するとともに、家族等の介護を支援するために行われるとされている。

現物給付と現金給付を同時に選択する(ミックス給付)の場合は、給付比率は介護を負担する割合により計算される。

(8)障害者のみの付加給付

公的介護保険による障害者のみの付加給付は、「一般的介護の不足を補うための付加給付」(Erganzende Leistungen fur Pflegebedurftige mit erheblichem allgemeinemBetreuungsbedarf)として給付されている。社会法典(SGB)第11編45条1~9項により、個人的状況により持続的かつ定期的な介護が難しいと判断された場合、基本的介護給付として月額最大100ユーロ(年額最大1,200ユーロ)、あるいは高度介護給付として月額最大200ユーロ(年額最大2,400ユーロ)まで給付が増額される。対象者は、高齢性認知症、精神障害、知的障害が含まれ、日常生活をする能力において非常に大きな制約を受けると、MDK(医療保険の医療サービス機構)より認定された人である。この付加給付は日中または夜間の看護ケア、ショートステイ、特別な見守り、サービス事業者からのケアに限定して使うことができる。

さらに、2008年7月1日より、日常生活動作(ADL)の遂行にかなりの支援を必要とする認知症の人々で、公的介護保険の要介護者に該当しない人(介護度0)に対しても、上記の付加給付および6ヶ月に一度の助言的な相談(advisory consultation)の権利が与えられるようになった。

(9)ケアマネジメント

2008年7月1日より、ケースマネージメント・アプローチとして、ケア・アドバイスサービスが開始された。ケア・アドバイスサービスでは、1つの情報源から可能な限り広範囲なサービスパッケージ、情報、アドバイスを提供することを目的に、施設の選択や、デイケアや宅配食事サービスの手配、あるいは、その他の個別のニーズに応じて作成された包括的なケア・アドバイスの提供を行っている。ケア・アドバイスサービスの導入を受けて、ドイツ各州はケア・アドバイスセンター、介護金庫と疾病金庫はケア・アドバイスオフィスの設置が義務付けられ、施設の整備が進められている。

ケア・アドバイスサービスとは別に、MDK(医療保険の医療サービス機構)による介護プランの作成も行われている。介護プランには、在宅介護が適切に確保されているか否か、予防とリハビリテーション措置、住居改修等に関してMDKの意見が示され、介護度の判定結果とともに介護金庫に提出される。介護プランについては定期的な再調査がなされている。

(10)給付対象者(公的介護保険における給付対象者)

公的介護保険の給付は、MDK(医療保険の医療サービス機構)による審査に基づき要介護者に該当すると認められた者に対して行われる。要介護者と認められるのは、社会法典(SGB)第11編14条による要介護者の定義に該当する人すなわち「身体的、知的、精神的な疾患や障害のために、日常生活において日常的かつ規則的に繰り返される活動を行うのに、継続的(最低6ヶ月)に、相当程度以上の援助が必要な者」である。

その他の条件として、最小保険加入期間が2年以上の被保険者、すなわち、最低2年間保険料を支払い済みの人、あるいは扶養家族として最低2年間保険にカバーされていた人は、給付とサービスを利用できるとされている。

上記をまとめると、公的介護保険の給付対象者は以下となる

- 要介護者の定義(SGB第11編14条)に該当し、要介護と認定された人

- 最小保険加入期間が、2年以上の被保険者。

(11)認定主体

公的介護保険の認定は、複数の疾病金庫が共同で設置した機関であるMDK(医療保険の医療サービス機構)が実施している。MDKは介護認定のほかに、サービス事業者のサービスの質の評価や、在宅介護が適切な方法で確保されているか否か、介護給付の種類・範囲および予防的リハビリテーション措置に関する個別の介護プランを提案している。

(12)認定基準

A.認定基準

認定基準は、「日常生活において一定の活動の遂行能力がどの程度制限されているか」が基準となる。判定の対象となる日常生活活動(図表3参照)は、4つの領域(ボディケア、食事、移動、家事)に分類され、さらに各領域は、具体的な「行為」に分類されている。要介護者の定義および介護度の区分に従い、上記に規定された各行為について、介護に必要な時間と頻度を査定し、要否および介護度が判定される。

認定基準について詳細に記載されたガイドラインは、社会法典(SGB)第11編(公的介護保険)に従い作成されている。また、要介護状態のメルマーク(Merkmale)3)として、移動、更衣と衛生、食事、排泄については、4段階の基準が定められている(0;介護認定の必要なし、1~3;要介護)。

12歳未満の子供の場合は、別途規定された認定基準に従い介護度が判定される。ガイドラインには、「健康な子供のケアに要する時間(分)年齢別、活動別」が提示されており、それと比較してどの程度ケアが必要かにより介護度が判定される。なお、乳児の場合は毎年、1歳~10歳の子供については1~2年毎に判定を行うとされている4)5)6)7)。

B.給付の種類と範囲・介護給付の原則

SGB第11編4条1項によると「給付の種類や範囲は介護の必要性に応じて、家庭における介護が利用されるのか、あるいは施設などでの一時入所や完全入所による介護が利用されるかどうかにより決定される」とある。

自己決定権の行使により、公的介護保険の受給者は、在宅介護または施設介護のどちらかを自由に選択することができる。しかし、このことは自由選択権の行使により保険加入者の連帯社会に不当な負担がかからない範囲において適応される。例えば、もしも介護金庫が完全入所介護は不必要と判断し、それにもかかわらず申請者が入所を強く希望した場合、申請者の希望は受け入れられる。しかし、このようなケースの場合、施設介護給付ではなく、介護度に応じたホームヘルプ(現物給付額8)または現金給付額)が給付されることになる。

公的介護保険制度に申請される介護給付は、以下の基本原則に従う。

- 予防とリハビリテーションは介護ケアに優先する。

- 外来ケアは入所ケアに優先する。

- 部分的入所ケアは完全入所ケアに優先する。

- 公的介護保険制度は主に要介護者ができる限り長く家庭で生活し家族と過ごせるように援助するものである。

(13)認定者数

申請者数および認定者数の推移は図表13の通りである。

図表13 申請者数・認定者数の推移

| 年 | 年頭での未処理の申請数 | 当該年の申請数(注) | 当該年の処理申請 | 年末での未処理数内訳 | 認可比率認定/合計(%) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 内訳 | |||||||

| 認定 | 否決 | その他 | ||||||

| 1995 | ― | 2,132,330 | 1,924,589 | 1,519,845 | 383,074 | 21,670 | 207,741 | 79.0 |

| 1996 | 207,741 | 1,254,267 | 1,267,096 | 899,521 | 324,253 | 43,322 | 194,912 | 71.0 |

| 1997 | 194,912 | 924,591 | 968,327 | 685,298 | 245,497 | 37,532 | 151,176 | 70.8 |

| 1998 | 151,176 | 864,520 | 868,685 | 618,405 | 214,642 | 35,638 | 147,011 | 71.2 |

| 1999 | 147,011 | 898,182 | 877,641 | 637,912 | 209,608 | 30,121 | 167,552 | 72.7 |

| 2000 | 167,552 | 830,849 | 811,563 | 594,417 | 187,897 | 29,249 | 186,838 | 73.2 |

| 2001 | 186,838 | 836,618 | 805,681 | 588,563 | 186,053 | 31,065 | 217,775 | 73.1 |

| 2002 | 217,775 | *756,184 | 822,951 | 604,479 | 188,755 | 29,717 | *51,008 | 73.5 |

| 2003 | 151,008 | 808,055 | 814,110 | 595,045 | 190,005 | 28,882 | 144,953 | 73.1 |

| 2004 | 144,953 | 807,498 | 793,789 | 574,185 | 190,152 | 30,461 | 158,662 | 72.3 |

| 2005 | 158,662 | 810,117 | 822,895 | 590,036 | 198,051 | 34,808 | 145,884 | 71.7 |

| 2006 | 145,884 | 801,717 | 801,903 | 573,159 | 194,318 | 34,426 | 145,698 | 71.5 |

| 2007 | 145,698 | 906,990 | 888,084 | 633,679 | 215,556 | 38,849 | 164,604 | 71.4 |

(注)1995年度、審査を必要としない重度の介護が必要とみなされる約600,000人は介護度2に分類されている。

*:修正集計による低位数を採用

出典;連邦保健省

(14)利用手続き、所管窓口

A.利用手続き

介護サービスの利用に至る手続きとしては、被保険者が介護金庫へ給付申請をし、介護金庫からMDK(医療保険の医療サービス機構)に判定依頼をし、MDKによる申請者宅への訪問判定を行い、要否判定、介護度の決定がなされる。

その後、具体的なサービス利用までの実施手順は、公的介護保険により提供される介護サービスの質を確保するために社会法典(SGB)第11編80条に基づき介護金庫の連合会とサービス事業者および介護施設開設者の団体との間で取り決められた基準において実施される。図表14に、公的介護保険の申請からサービス利用に至る手続きを示す。

申請から要介護認定の通知までの期間は、通常4~6週間とされ、5週間で通知されるケースが最も多い。ただし、申請者が入院中の場合や、ホスピスやリハビリテーションクリニックに入所中の場合は、アセスメント期間は1週間に短縮される。要介護と認定された場合は、申請日までさかのぼりサービス(給付)が受けられる。もし仮に申請者が介護金庫の認定結果に異議がある場合は、介護金庫に対して異議申し立てができる。

B.所管窓口

介護基金と疾病金庫は、独立した法人格を有し、財政的にも個別に運営されているが、独立した施設・人員を有するものではなく、各疾病金庫が介護金庫を設立し、その業務を代行している。このような理由から、実際には、申請者が加入する疾病金庫内に置かれた受付窓口で、介護金庫に対して公的介護保険の申請手続きを行う。

図表14 公的介護保険の申請からサービス利用に至る手続き (拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

出典;東京都議会「ドイツにおける高齢者ケア施策と公的介護保険制度」2000.8

厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究所(政策科学推進研究事業)「介護者の確保育成策に関する国際比較研究」平成19年度総括・分担研究報告書

AOKヒアリング

(15)要否判定方法

要否判定、および介護度の決定は、疾病金庫が共同設置する専門審査機関であるMDK(医療保険の医療サービス機構)による審査結果に基づき、保険者である介護金庫が決定する。MDKにおける審査は、医師、介護専門職など、申請者それぞれのケースに応じた判定チームが申請者の自宅を訪問し、実際の活動の遂行状況を判定基準に従って審査する。介護度を確定するためのアセスメントシート(ドイツ語)については下記「アセスメントシート」参照。日本語翻訳は、添付資料を参照。

「アセスメントシート」PDFファイル(ドイツ語)

医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS)

「Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach demXI.Buch des Sozialgesetzbuches 2006」,p114-p127

http://www.mds-ev.de/media/pdf/Begutachtungsrichtlinie_screen.pdf

(16)利用者負担

A.保険料

ドイツの公的介護保険は、保険料による賦課方式・全体的収支相償方式であり、各年度の保険料収入をもって各年度の給付の経費にあてており、原則として公的財政負担はない。保険料率は保険料算定基礎額の1.95%9)で、被用者の場合にはこれを労使折半で負担する。また、その総収入が基準金額(2005年で月額345ユーロ)以下の場合、配偶者・児童については保険料が免除される。自営業者等の医療保険任意加入者、年金受給者は全額自己負担であり、失業手当の受給者については連邦雇用庁から保険料が支払われる(全額連邦負担)。なお子供がいない23歳以上の者に対しては0.25%の付加保険料が課される。

B.支給限度額、利用者負担額

サービス利用の際の利用者負担はないが、支給限度額が介護度に応じてサービスごとに給付額の上限(図表15参照)が定められているため、介護報酬のうちこの上限を超える部分は要介護者(利用者)の自己負担となる。また、施設におけるホテルコスト(食費、家賃)についても自己負担となるほか、投資的コスト(新築・改築費用)のうち自治体の補助金上限額を超える部分は利用者に賦課される。

介護報酬については、公的介護保険の給付としての介護サービスを行ったサービス事業者および介護ホーム開設者には、その対価として対象となる要介護者が属する介護金庫から介護報酬が支払われる。介護報酬の額は、サービス事業者または介護ホーム開設者と介護金庫等との間の合意に基づき定められる基準に従って算定される。

図表15 公的介護保険の給付概要(2008年7月1日現在)

| 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 ( )は特に重度の場合 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ホームヘルプ | 現物給付 | 月額 | 2008年7月1日まで | 384 | 921 | 1,432(1,918) |

| 2008年7月1日から | 420 | 980 | 1,470(1,918) | |||

| 2010年1月1日から | 440 | 1,040 | 1,510(1,918) | |||

| 2012年1月1日から | 450 | 1,100 | 1,550(1,918) | |||

| 現金給付 | 月額 | 2008年7月1日まで | 205 | 410 | 665 | |

| 2008年7月1日から | 215 | 420 | 675 | |||

| 2010年1月1日から | 225 | 430 | 685 | |||

| 2012年1月1日から | 235 | 440 | 700 | |||

| 代替介護 (家族以外) |

近い親族 | 年額 | 2008年7月1日まで | 205*a | 410*a | 665*a |

| 2008年7月1日から | 215*a | 420*a | 675*a | |||

| 2010年1月1日から | 225*a | 430*a | 685*a | |||

| 2012年1月1日から | 235*a | 440*a | 700*a | |||

| それ以外 | 年額 | 2008年7月1日まで | 1,432 | 1,432 | 1,432 | |

| 2008年7月1日から | 1,470 | 1,470 | 1,470 | |||

| 2010年1月1日から | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |||

| 2012年1月1日から | 1,550 | 1,550 | 1,550 | |||

| ショートステイ | 年額 | 2008年7月1日まで | 1,432 | 1,432 | 1,432 | |

| 2008年7月1日から | 1,470 | 1,470 | 1,470 | |||

| 2010年1月1日から | 1,510 | 1,510 | 1,510 | |||

| 2012年1月1日から | 1,550 | 1,550 | 1,550 | |||

| デイケア・ナイトケア | 月額 | 2008年7月1日まで | 384 | 921 | 1,432 | |

| 2008年7月1日から | 420*b | 980*b | 1,470*b | |||

| 2010年1月1日から | 440*b | 1,040*b | 1,510*b | |||

| 2012年1月1日から | 450*b | 1,100*b | 1,550*b | |||

| 一般的介護の不足を補うための付加給付 | 年間給付総額 | 2008年7月1日まで | 460 | 460 | 460 | |

| 2008年7月1日から | 2,400*c | 2,400*c | 2,400*c | |||

| 施設介護給付 | 総括的経費月額 | 2008年7月1日まで | 1,023 | 1,279 | 1,432(1,688) | |

| 2008年7月1日から | 1,023 | 1,279 | 1,470(1,750) | |||

| 2010年1月1日から | 1,023 | 1,279 | 1,510(1,825) | |||

| 2012年1月1日から | 1,023 | 1,279 | 1,550(1,918) | |||

| 障害者養護施設(入所)での介護 | 施設利用料の10%で、月256ユーロ以内 | |||||

| 介助補助道具費用補助 | 月額 | 必要経費月額31ユーロ | ||||

| テクニカルエイド補助資金 | 考慮の上に支払われた必要経費の90%で、それぞれの器具に対して25ユーロ以内 | |||||

| 居住環境改良資金 | 考慮の上の妥当な措置に対する2,557ユーロ | |||||

| 介護人への年金保険の支払い | 月額 | [ ]は一部地域 | 131.87*d [111.44] |

263.74*d [222.88] |

395.61*d [334.32] |

|

| 介護期間中の介護者に対する失業保険の支払い | 月額 | 2008年7月1日から [ ]は一部地域 |

8.20 [6.93] |

|||

| 介護期間中の介護者に対する公的医療保険、公的介護保険の補助金 | 月額 | 2008年7月1日から | 平均約140ユーロ | |||

単位;ユーロ

*a;近い親族の必要不可欠な経費(介護による収入減少、交通費など)が証明できる場合は、総額1,432ユーロまで給付を受けることができる。

*b;デイケア(日中介護)を受けている場合も、現物給付の半額または現金給付の半額を要求することができる。

*c;SGB第11編45条1~9項に基づき、個人的状況によって持続的かつ定期的な介護が難しいとされた場合、今後、年額最大1,200ユーロ(基礎総額)~2,400ユーロ(増額総額)の給付を承認する。

*d;介護人が週30時間以上の就労につかず、年金を全額受け取る年齢に達していない場合で、週に少なくとも14時間以上の介護活動を行っている場合。

出典;連邦保健省 Leistungen der Pflegeversicherung im Uberblick(Stand:1.Juli 2008)

(17)公的介護保険以外の社会保障制度

AOK(連邦地区疾病金庫連合会)担当者の話によると「もし、公的介護保険の給付を受けることができなかったとしても、(図表5の)リハビリテーションと障害者参加、労災保険、戦争被害者補償、児童・青少年援助、社会扶助のいずれかの機関から給付を受けることができる」とある。そこで、ここでは介護に関する給付が受けられる公的介護保険以外の社会保障制度(リハビリテーションと障害者参加、労災保険、戦争被害者補償、児童・青少年援助、社会扶助)における、詳細について報告をする。

A.リハビリテーションと障害者参加(SGB第9編)

a)要介護者の定義・区分

「リハビリテーションと障害者参加」からは、社会法典(SGB)第9編に定義された障害者10)を対象に、リハビリテーションや就労支援、社会参加のための支援などが行われている。そのうち介護支援における要介護者の定義は「身体的、精神的、心理的な病気や障害により、日常生活の多くに6ヶ月以上介護を要するもの」と定められている。なお要介護者の区分は定められていない。上記の定義における日常生活活動を図表16に示す。

図表16「リハビリテーションと障害者参加」における介護支援に規定される日常生活活動

| 領域 | 行為 |

|---|---|

| 身体介護 | 洗体、シャワー、入浴、歯磨き、整髪、髭剃り、排泄 |

| 食事 | 食事の準備、摂食 |

| 移動 | 自立した起床~臥床、更衣、歩行、立位、階段昇降、一人で外出すること |

| 家事 | 買物、料理、清掃、食器洗浄、衣服寝具交換と洗濯、暖房 |

| 参加支援 | 付き添い、入院時の完全または部分的介護など |

出典;日本障害者協議会政策委員会「障害の法的定義・認定に関する国際比較」2006/03

b)給付内容

「リハビリテーションと障害者参加」における統合支援は、図表17の給付カテゴリーに分けられる(SGB第9編4条)。支援内容としてはリハビリテーション、義肢装具、補聴器、点字タイプライターなどの補助手段、障害児のためのデイケアまたは施設における教育支援、職業訓練、雇用関連活動支援、作業所における雇用支援、永久的な付き添い者の支援、介護支援など様々な支援が給付されている。介護支援を受けるための条件は公的介護保険による規定にある程度相当する。違いは、公的介護保険では3段階の介護等級があるが、「リハビリテーションと障害者参加」における介護支援では援助のレベルはない。

図表17「リハビリテーションと障害者参加」(SGB第9編)による統合支援の給付カテゴリー

| SGB第9編の給付カテゴリー | 支援内容 | |

|---|---|---|

| 統合支援 *個人予算(personalbudget)として現金またはバウチャーの形で受給できる |

医学的リハビリテーション支援 |

|

| 職業的統合支援 |

|

|

| 社会的統合支援 |

|

|

| 重度障害者のための特別な条項 |

|

|

下記文献1)2)3)より作成

引用;

1)連邦労働社会省 Rehabilitation and Participation of Disabled Persons(Law stated as of 1 January 2006),Section 13,

2)森下昌浩「主要諸外国における国と地方の財政役割の状況」報告書“第5章ドイツにおける国と地の役割分担”p318,平成18年12月26日

3)連邦労働社会省 Social Security at a glance 2008,p-79

c)給付形態

「リハビリテーションと障害者参加」における統合支援の給付形態は、個人予算(personalbudget)と呼ばれる。個人予算とは、「リハビリテーションと障害者参加」(SGB第9編)に規定されている各社会制度機関から提供される様々なサービスを、現物給付の代わりにいわゆる個人予算として、現金またはバウチャー(チケット類)の形で受け取ることができる制度である。個人予算は、2001年7月に「リハビリテーションと障害者参加」がSGB第9編に編入されたのを機に導入された。

2004年7月1日には、医療保険からの諸手当て、公的介護保険による介護給付、労災保険による介護給付、社会扶助による介護サービスも個人予算における給付に組み込むべきであるという規則が設けられた。

2007年12月までは個人予算の試験期間とされ、サービスの認定は各社会制度機関側の判断事項とされていた(これは、任意の給付とも捉えられていた)。しかし2008年1月1日より、申請者の要望を補償する法的な資格が与えられ、どのようなサービスが必要なのか、どのサービス事業者と契約するのかは、障害者自身が自己判断し選択できるようになった。

d)運営主体

個人予算の給付は図表18の各機関からなされる。

図表18「リハビリテーションと障害者参加」における実施主体

|

出典;連邦労働社会省 The Multi-Provider Personal Budget Januar,2009

このように実施主体が分立しているのは障害の発生原因が様々であり、それぞれ個々の事情に応じて各社会保険機関が実施するのが適当とされているからであり、SGB第9編は統一的に障害者福祉に関して規定しているものの、その実施主体については個別に規定するものとなっている。

e)給付対象者

給付の対象者はSGB第9編に定義された障害者で、かつ他の社会保障制度からの支援を受けられない者、無収入、または低所得者が給付対象者となる(SGB第9編2条)。

なお障害程度は、公共交通機関の無償化、不利に対する税やその他の補償に際してのみ必要であり、それ以外の統合支援については障害の程度に関係なく支援が受けられる。ただし、それぞれの支援についての給付要件は各実施主体の個別の規定による。

f)認定基準

重度障害者の場合は障害証(パス)により重度を証明する。同時に付加的な健康関連特性を証明する。審査は医療専門家によって行われる。ガイドラインはない。

g)利用手続き、所管窓口

個人予算の申請から給付までの流れは、図表19の通りである。

図表19 個人予算の申請から給付までの流れ

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

|

出典;連邦労働社会省 The Multi-Provider Personal Budget Januar,2009

http://www.bmas.de/coremedia/generator/29992/persoenliches__budget__flyer__englisch.html

B.労災保険(SGB第7編)

a)要介護者の定義・区分

労災保険における介護手当て(Pflegegeld)については、社会法典(SGB)第7編44条に規定されている。それによると、要介護者とは「労働災害、職業病により障害が原因で、日常生活の広範囲において、日常的で定期的な不便が生じた者」と定義されている。労働災害、職業病により障害が発生し、要介護状態になった場合、現金給付として介護手当て(Pflegegeld)、介護の要請、または療養施設での介護が許可される。

なお要介護者の区分はなく、介護手当ての上限額と下限額のみが定められ、介護の様態や重度を勘案して、給付額が判定される。

b)制度の名称、根拠法

ドイツの法定労災保険法は1884年に交付された。制度の詳細については、SGB第7編労災保険(Gesetzliche Unfallversicherung)に定められており、職域組合、農業組合、公共部門職員組合の3つの部門から構成されている。

c)給付内容

SGB第7編44条によると、労働災害、職業病により障害が発生し、要介護状態になった場合、現金給付として介護手当てが受給できる。支給額の判定については、保険者が介護の様態や重度を勘案して判定され、給付額は図表20のように定められている。

図表20 労災保険による介護手当て給付額(2008年1月1日現在)

| 旧西側 | 旧東側 | |

|---|---|---|

| 介護手当て(月額)下限額 | 297 | 257 |

| 介護手当て(月額)上限額 | 1,186 | 1,029 |

単位;ユーロ

出典;EU MISSOC,Comparative Tables on Social Protection - Query,2008 January,Germanyをもとに作成。

C.戦争被害者補償(BVG第35条)

a)要介護者の定義・範囲・区分

戦争被害者補償による介護手当てに関しては、連邦援護法(BVG)第35条に規定されている。それによると、連邦援護法における要介護者とは「軍事または市民サービスによる疾病、傷害が原因で、日々の生活において規則的に繰り返される日常的な作業について、介護が必要とされる者」と定義されている。

介護度の区分については「日々の生活において、規則的に繰り返される日常的な作業について、かなりの範囲で他者の援助が永続的に必要であるほど身体が不自由である場合は、介護度1」と定義されている。

永続的に病床にあるか、または永続的に並はずれた介護が必要であるほど健康障害が重い場合、それぞれの状態に応じて、そして介護の必要性の範囲を考慮のうえ、それぞれ介護度2、3、4、5、6に分類される。なお、盲人は介護度3以上、稼得能力のない脳障害者は第1段階以上と定められている。

b)給付内容

現金給付として介護手当てが給付される。各介護度における給付額を、図表21に示す。ほかに盲人誘導手当てとして、盲導犬を維持するため、あるいは外部者による案内に要する補助金として旧西側/月額142ユーロ、旧東側/月額125ユーロが給付される(2007年7月1日現在)。

図表21 戦争被害者補償による介護手当て給付額(2007年7月1日現在)

| 介護度 | 旧西側 | 旧東側 |

|---|---|---|

| 介護度1 | 263 | 232 |

| 介護度2 | 450 | 397 |

| 介護度3 | 562 | 562 |

| 介護度4 | 820 | 723 |

| 介護度5 | 1,066 | 940 |

| 介護度6 | 1,311 | 1,156 |

単位;ユーロ

引用;連邦保健省 Social Security at a glance 2008 p-138,p139

参考;海外調査結果最終報告書「連邦援護法に拠る援護システム」平成19年6月,p4

Bundesversorgungsgesetz(BVG第35条)、ドイツ連邦司法省Bundesministerium der Justiz

http://bundesrecht.juris.de/bvg/__35.html

c)給付対象者

介護手当ては、戦争や重犯罪による障害が原因で、介護が必要になった者に対して給付される。

D.児童・青少年援助(SGB第8編)

児童・青少年援助は、SGB第8編に基づく。児童・青少年援助では、青少年社会事業(Jugendsozialarbeit)として社会的なハンディキャップの補償や、個人的障害の克服のため多大な支援が認められる青少年に対する、社会教育的な支援が行われる。

E.社会扶助(SGB第12編)

ドイツの社会扶助は、一般的な扶助(生計扶助、高齢者扶助)と、付加的な扶助(医療、介護、障害、特別な社会的困難克服のための扶助)に分類される。付加的な扶助の給付用件については、所得や資産に関する制限はあるが、その基準は大幅に緩和され低所得者への対策とは区別された体系をとっている。

a)要介護者の定義

社会扶助における要介護者の定義は、基本的には公的介護保険と同じだが、それに加えて、障害や病気による介護の必要性が6ヶ月未満の人、介護ニーズの少ない人、または公的介護保険で定義される活動(図表3参照)以外の活動に対して介護が必要な人も、要介護者とみなされる。

b)給付内容

社会扶助からは、付加的扶助の一部として介護扶助が給付される。なお社会扶助の給付カテゴリーについては、図表22を参照。給付内容については、ホームヘルプ、デイ&ナイトケア、ショートステイ、施設給付、福祉用具などの給付がある(図表23参照)。

図表22 社会扶助の給付カテゴリー

| 給付カテゴリーおよび規定する法 | 備考 | ||

|---|---|---|---|

| 社会扶助 | 一般的な扶助 | 生計扶助 Assistance towards living expenses(Sections 27-40) |

|

| 高齢者扶助 Needs-based pension supplement in old age and in the event of reduced earning capacity(Sections 41-46) |

|||

| 障害者基礎保障 | |||

| 付加的な扶助 | 医療扶助 Assistance towards healthcare(Sections 47-52) |

||

| 介護扶助 Assistance towards nursing care(Sections 61-66) |

|

||

| 障害者のための統合扶助 Integration assistance for disabled persons(Sections 53-60) |

|

||

| 特別な社会的困難克服の為の扶助 Assistance in overcoming special social difficulties(Sections 67-69) |

|||

| その他の生活環境による扶助 Assistance in other circumstances(Sections 70-74) |

|

||

出典;連邦労働社会省Social Security at a glance 2008 p142,p145、森下昌浩「主要諸外国における国と地方の財政役割の状況」報告書“第5章ドイツにおける国と地方の役割分担”p325平成18年12月26日をもとに作成。

| 給付の種類 | 給付額 | ||

|---|---|---|---|

| ホームヘルプ | 現物給付 | ニーズが満たされるまで給付される。 | |

| 現金給付 | 介護保険と同額まで支給される。 | ||

| 施設給付 | 介護保険で保障されていない人 |

|

|

| 介護保険で保障されている人 |

|

||

| その他の給付 |

|

||

出典;EU MISSOC,Comparative Tables on Social Protection - Query,2008 January,Germanyをもとに作成。

c)給付対象者

社会扶助による介護扶助の給付対象者は、原則として公的介護保険と同様だが、追加して以下の人が対象となる。

- 公的介護保険の被保険者以外

- 公的介護保険の基準を満たさない被保険者

- 公的介護保険の給付限度額が不十分なために付加的な給付を受けている被保険者

「公的介護保険の基準を満たさない被保険者」とは、例えば障害や病気による介護の必要があるが、それが6ヶ月未満の人、介護ニーズが少なく公的介護保険の要介護者に該当しない人、または公的介護保険で定められている活動(Activity)以外の活動に対して介護が必要な人に対しても社会扶助からの支援が認められる。

「公的介護保険の給付限度額が不十分なために付加的な給付を受けている被保険者」とは、例えば、最も重度の介護度でコストが大きい場合、または施設介護の場合に生じる費用(食事や宿泊コスト、施設の投資コスト)を支払うことができない場合などで、そのような場合も社会扶助から給付を受けることができる。

F.公的医療保険(SGB第5編)

公的医療保険からは、在宅看護ケア(Home nursing care)の費用として以下のものが給付されている(図表24参照)。在宅看護ケアは、入院期間や医学的治療支援を短期化し、予防することを助ける場合に給付される。

図表24 在宅看護ケアの内容・費用

| 在宅看護ケアの種類 | 内容 | 費用 |

|---|---|---|

| ホームケア |

|

暦年の最初の28日間は日額コストの10%、および1処方あたり10ユーロ。ただし小児は除く。 |

| 家事援助への補助金 |

|

実費の10%、最低5ユーロ~最大10ユーロ。実費以上は不可。 |

出典;EU MISSOC, Comparative Tables on Social Protection - Query,2008-January,Germany,II Health careをもとに作成。

1.障害者介護サービスに関する調査 脚注

1)私的な介護者とは家族に限定されず、要介護者に必要だと指名されればその関係は問わない。

2)基礎的ケアは、身の回りの世話、食事、移動を指す。

3)「要介護状態のメルマーク(Merkmale)」については、下記PDFファイル参照。

出典;医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS)「,Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches 2006」,p36-p39 D3.3 Auswirkungen auf die Aktivitaten des taglichen Lebens

http://www.mds-ev.de/media/pdf/Begutachtungsrichtlinie_screen.pdf

4)「介護が必要な子供の評価の特徴」については、下記に詳細が説明されている。

D4.0/III./9.Besonderheiten der Ermittlung des Hilfebedarfs bei Kindern einschlieslich Zeitbemessung 「介護が必要な子供の評価の特徴」

出典;医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS)「,Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassenzur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI.Buch des Sozialgesetzbuches 2006」,P56

5)「同じ年齢の健康な子供と比べよりケアが必要か」については、下記図表に、健康な子供の世話をするとき、シャワー、歯磨き、整髪などそれぞれの活動に何分かかるかという基準が示されている。

図表;Pflegeaufwand eines gesunden Kindes in Minuten pro Tag「健康な子供の世話に要する時間(分)年齢別、活動別」

出典;医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS)「,Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassenzur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI.Buch des Sozialgesetzbuches 2006」,P58 p59

6)E1「重度の障害を持った12歳以下の子供の、日常生活能力を確定するための特性」については、下記文献のP97に、重度の障害を持つ子供の日常生活能力を判定するにあたり、健康な子供と比較するための13の項目(Item)について説明されている。

E1;Besonderheiten zur Feststellung einer erheblich eingeschrankten Alltagskompetenz bei Kindern unter 12 Jahren「重度の障害を持った12歳以下の子供の、日常生活能力を確定するための特性」

出典;医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS),「Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI.Buch des Sozialgesetzbuches 2006」,P97

7)「重度障害者の日常生活能力を確定するための段階的手続き」として、子供の日常生活活動能力が重度の障害者と認められるか、あるいは認められないかを、チャート式の段階的手続きにより判断する手順が下記の図表に示されている。

図表;Algorithmus zur Feststellung einer erheblich eingeschrankten Alltagskompetenz「重度障害者の日常生活能力を確定するための段階的手続き」

出典;医療保険の医療サービス機構中央本部(MDS)「,Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches 2006」,P104

上記、4)5)6)7)は全て下記PDFファイルより

http://www.mds-ev.de/media/pdf/Begutachtungsrichtlinie_screen.pdf

8)「現物給付額」とは、その金額分の介護サービスがサービス事業者を介して支給されるという意味である。

9)2008年7月1日に公的介護保険制度の構造改革案が施行され、給付は今後、2008年7月1日、2010年1月1日、2012年1月1日にわたり段階的に引き上げられる。代わりに保険料は2008年7月1日より0.25%引き上げられ、1.7%から1.95%(子供がいない人の場合1.95%から2.2%)に変更されている。

10)障害とは「身体的機能、知的能力又は精神上の健康が、その年齢の標準的な状態と比べ、6ヶ月以上にわたり逸脱する可能性が相当に高く、かつ、それゆえに社会生活への参加が制限されている状態」をいう。

―――――――参考文献―――――――

- 連邦労働社会省 Rehabilitation and Participation of Disabled Persons(Law stated as of 1 January 2006),Section 12,Section 10,Section 13,Section 48

- 連邦労働社会省 Social Security at a glance 2008,p-75,p89,p-103,p-107,p-142,p-145

- 連邦労働社会省 The Multi-Provider Personal Budget Januar,2009

http://www.bmas.de/coremedia/generator/29992/persoenliches__budget__flyer__englisch.html - 連邦労働社会省, Material zur Information, Dezember 2006,68p

http://www.bmas.de/coremedia/generator/3078/property=pdf/bericht__persoenliches__budget.pdf - 連邦保健省 Leistungen der Pflegeversicherung im Uberblick(Stand:1.Juli 2008)

- 連邦保健省 Ich bin abgessichert p36

- 連邦保健省 The German Long-term Care System and Future Reform p10-p11

- 社会法典(Sozialgesetzbuch)http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/_buch/sgb_ix.htm

- MISSOC-Info 1/2008:Evolution of social protection in 2007 Germany

http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2008/01/2008_1_de_en.pdf - EU MISSOC 2008年1月1日 現在

http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do - Elftes Buch Sozialgesetzbuch(SGB11)erhaltlich als PDF auf

http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/_buch/sgb_xi.htm - 厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究所(政策科学推進研究事業)「介護者の確保育成策に関する国際比較研究」平成19年度総括・分担研究報告書p15

- 田山輝明/フリードリッヒ・シュナップ「ドイツの社会保険システムにおける介護保険」1996年,p126,

- 森下昌浩「主要諸外国における国と地方の財政役割の状況」報告書“第5章ドイツにおける国と地方の役割分担”p313,p316,p318,平成18年12月26日

- 本沢巳代子「介護保険と低所得者対策-ドイツの介護保険給付と租税給付の関係を参考として」P98

- 内閣府 共生社会政策統括官 海外調査結果最終報告書「犯罪被害者補償の手引き」平成19年

http://www8.cao.go.jp/hanzai/report/h18of/index.html - 田中耕太郎「ドイツにおける障害者施策の展開と介護保険」平成15/8/26 山口県立大学社会福祉学部(厚生労働省資料)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/08/s0826-2d.html - ベルリン日独センター広報誌「Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin」2008年12月、85号

http://www.jdzb.de/images/stories/newsletter//echo/echo85j.pdf - 小林一久「ドイツにおける社会保障制度改革の現状」財務省財務総合政策研究所 フィナンシャル・レビュー,September―2006

http://www.mof.go.jp/f-review/r85/r85_113_134.pdf - 障害の法的定義・認定に関する国際比較 2006/03(日本障害者協議会)

http://www.jdnet.gr.jp/old/teigen.houkoku/index.htm - ジョイントサービスセンター

http://www.gemeinsame-servicestelle.de/index.html - 医療保険の医療サービス機構中央本部「Richtlinien der Spitzenverbande der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedurftigkeit nach dem XI.Buch des Sozialgesetzbuches 2006」p114-p127

2.モデルに関する調査

(1)モデル1/全盲

A.評価から介護度判定まで

公的介護保険の認定の基準は、「日々繰り返される日常生活活動(The normal,routineday-to-day activities)」(1.障害者介護サービスに関する調査/図表3参照)について、私的な介助者1)が介護を行う場合に要する時間と頻度により介護度が判定される。認定基準として定義されている日常生活は、身の回りの世話、食事、移動、家事の4つの領域に分類されている。

モデル1の情報によると、食事、更衣、排泄、入浴など屋内の活動には介助を必要としないことから、アセスメントでは「身の回りの世話」および「食事」の領域については介助の必要性がないと判断されるが、「移動」の領域については「一人で住居や介護施設から外出すること」の行為項目で介助が必要であるといえる。また「家事」のカテゴリーについては「買い物」の行為項目で介助が必要といえる。

これらをまとめると、モデル1は家事には週に数回の介助が必要だが、身の回りの世話、食事、移動について1つの行為しか介助を必要としないため、介護度1の定義「身の回りの世話、食事、移動について、少なくとも毎日1回、1あるいはそれ以上の生活領域において2つの行為以上の支援と、家事の世話で週に数回の支援が必要な人」を満たすことができないため、公的介護保険による給付対象者には該当しないと判定される。

B.利用できるサービス内容について

原則としてドイツにおける公的介護保険とは、部分的な給付保険であるため、不足する介護ニーズは本人の自己負担、またはその他の社会制度から補完・補強される。モデル1が公的介護保険以外から介護サービスを利用できる制度として、社会扶助(社会法典<SGB>第12編)、「リハビリテーションと障害者参加」(SGB第9編)からの給付があげられる。

a)社会扶助による「盲目者扶助」

モデル1が、まず第一に申請すべきは社会扶助による盲目者扶助(SGB第12編72条Blindenhilfe)であるといえる。盲目者扶助は、本人の収入や資産に関係なく受給権利があり、高額納税者であっても、低所得者であっても、視覚障害者なら公平にもらえるものである。盲目者扶助の規定は、各州(Lander)により異なるが、ほとんどの州で、盲目者が必要とする特別なケアニーズを満たすための給付が認められている。盲目者扶助の狙いは、文化生活に参加するための同伴者や援助者、介護者が必要な場合の雇い入れ費用にあてられることを意図しているが、その利用用途を証明することは義務付けられていない。しかし、その給付額は各州により異なり、2005年ヘッセン州では月額503ユーロが支給されているのに対し、ニーダーザクセン州では給付額が廃止されてしまっている。州による給付格差が大きい現状がある。

b)リハビリテーションと障害者参加

「リハビリテーションと障害者参加」における給付対象者は、SGB第9編に定義された障害者で、かつ、他の社会保障制度からの支援を受けられない者、無収入、または低所得者と規定されている(SGB第9編2条)。また視覚障害者に関する規定の詳細は、「視覚障害者で眼鏡を使用するが、両眼で近くを見たときに30cmまで見える者、又は、遠くを見たときに両眼の視力が0.3以下の者」と定められている。モデル1は、全盲、無収入であり上記の定義に該当する。他の社会制度との兼ね合いについては、社会扶助による「盲目者扶助」を先に受給し、不足するニーズの部分を「リハビリテーションと障害者参加」に申請することになる。

申請手続きはサービスポイントセンターの窓口で行われる。申請に先立ち、重度障害者の場合は障害証(パス)により障害の重度、あるいは付加的な健康関連特性を証明する。

次にモデル1は、前述した「個人予算の申請から給付までの流れ」(1.障害者介護サービスに関する調査/図表19参照)に従い、自分が希望するサービス内容を各機関の代表に伝える。第一機関(the primary provider)が決定されたら、第一機関とともにサービスプランの作成に参加する。サービスプランに従い個人予算(personal budget)は現金またはバウチャーの形で給付されるので、モデル1はサービス事業者と契約を行い、カイドヘルパーなどのサービスの契約を行う。プランの作成にあたってはモデルの意見や意思が反映されるように考慮され、プラン作成やサービス事業者の選択や契約にあたりサポートや援助が必要な場合は、ジョイントサービスセンターがその援助や相談を行う。最低でも2年に1度は、ニーズの再評価が行われ、個人予算は適宜調整される。

モデル1の場合、個人予算の申請にあたり以下のようなサービスを希望できるだろう。

- 銀行預金の管理など、日常生活を送るにあたり視力を必要とする活動の補助(介護支援として提供される)。

- 通院時や買い物のガイドヘルプサービス(介護支援の参加支援として提供される)。

- 充実した余暇時間を過ごせるように、地域活動への参加支援や、参加のための付き添いも行われる。モデル1が地域の障害者団体の活動に参加する際にも利用できる(コミュニティや文化生活への参加支援として提供される)。

- 点字タイプライターなどの補助手段の提供(コミュニケーション支援として提供される)。

- 点字の読み方を習得するための技術支援(実用知識や技術の習得支援として提供されている)。

参照;EU MISSOC,Comparative Tables on Social Protection - Query,2008 January,Germany

(2)モデル2/頚髄損傷

A.評価から介護度判定まで

MDK(医療保険の医療サービス機構)の判定チームは、身の回りの世話、食事、移動、家事の各領域について、モデル2の自宅で実際の動作の遂行状況を観察し介護の必要性の有無、介護に要する時間(何分/日)と頻度(何回/日、何回/週)、どのような形の介護が必要なのか(ガイドやヒントで動作が可能なのか、見守りなのか、部分的または100%の援助が必要なのか)などを評価する。評価では、プロではない介護者(私的な介護者が介護にあたる場合に、どのくらいの時間と頻度が必要かを想定して評価が行われる。最後に基礎的ケア(身の回りの世話、食事、移動)に必要な介護時間と、全領域(身の回りの世話、食事、移動、家事)に必要な介護時間の合計をそれぞれ算出する。

もしもモデル2に私的な介護者がいて、現金給付または現金・現物のミックス給付を申請する場合は、MDKの審査時に、私的な介護者により自宅介護が適切に確保されるか否かもあわせて審査される。

以下に、モデル2の評価の対象になると想定される行為について、評価基準に定められた領域ごとに述べる。

a)身の回りの世話

「身の回りの世話」の領域でモデル2の評価対象となる行為は、シャワー、入浴、歯磨き、整髪、髭剃り、洗体(上半身、下半身、手・顔、全身を洗う)などである。さらに排泄については、排泄に伴う衣服の着脱、ストマのケアまたは尿パックの交換、あるいはオムツの交換などに要する時間と頻度が評価される。また浣腸が必要な場合は、排泄の介護時間として加算される。なお、入浴のように毎日は必要なく、週に何回か必要な行為については、週あたりの必要な時間を1日あたりに換算してアセスメントシートに記載する。

b)食事

一般に、「食事」の領域で評価される行為は「一口で食べられる状態まで準備すること」「経口摂取」「経管栄養」などである。一口で食べられる状態まで準備すれば一人で食べられるケースの場合には、一口で食べられる状態に準備するまでに必要な介護時間がアセスメントシートに記入される。経管栄養が必要なケースの場合には、その準備を含めた介護時間が記入される。モデル2の場合には、嚥下は介助なしで可能なので、経口摂取の介護に必要な時間として、一口で食べられる状態まで準備して、食べ物を口元まで運び、食べ終わるまでに必要な時間が評価される。

c)移動

一般に「移動」の領域で評価される行為は、「ベッドからの起床~臥床(寝返りから起き上がりまで)」「歩行」「立位保持(トランスファー)」「階段昇降」「一人で外出し帰宅すること」「更衣」などである。モデル2の場合、寝返りや起き上がり、車椅子等へのトランスファー、一人で外出し帰宅すること、更衣に要する時間や頻度が評価対象となるだろう。「一人で外出し帰宅すること」については、安全性を確保のため電動車椅子での移動時に「見守り」があるほうが好ましいので、介助の形として「見守り」が必要であることをアセスメントシートに明記する。更衣については、全身の着衣と脱衣、それぞれに要する時間と頻度を評価する。

d)家事

「家事」の領域でモデル2の評価対象となる行為は、買い物、料理、食器等の洗い物、掃除、洗濯、暖房である。家事については、週どのくらいの頻度で介護が必要なのか、かつ1日あたりに換算すると何分間の介護時間が必要なのかのをアセスメントシートに記載する。

上記の全領域(身の回りの世話、食事、移動、家事)の介護時間の合計、および基礎的ケア(身の回りの世話、食事、移動)に要する介護時間と頻度を算出する。また、基礎的ケアについては、日中だけの介護が必要なのか、あるいは夜間の介護も必要なのかについても評価をする。この場合の日中とはAM6:00~PM22:00、夜間とはPM22:00~AM6:00と規定されている。

上記の評価基準に従うと、モデル2の場合、身の回りの世話、食事、移動について日中だけでなく夜間を含む介護が必要で、かつ家事の介護で週に数回の支援が必要な人に該当するといえる。介護時間については、介護度3の定義「全領域の介護時間が5時間以上、そのうち4時間以上は基礎的ケア」に該当すると考えられる。以上から、モデル2の介護度は3に該当するといえる。

なお、モデル2が「一般的介護の不足を補う付加給付2)」の受給者に該当するか否かについては、「意識がはっきりしていて自分で何でも決められるため、日常生活においての重度障害とはみなされず、付加給付は受けられない」というMDKの判断であった。

B.介護度の確定~サービスの利用まで(利用できるサービス内容について)

要介護者(介護度3)と認定されたモデル2は、介護基金に認可されたサービス事業者のいずれかと契約を結ぶ。契約を結んだサービス事業者の介護専門職がモデル2の自宅を訪問し、援助の必要性をアセスメントする。もしモデル2に私的な介護者がいる場合、私的な介護者による介護状況についてもアセスメントを行う。

アセスメント結果をもとにサービス事業者による介護プランが決定される。現金・現物のミックス給付の場合は、私的な介護者による介護と、サービス事業者による介護との役割分担が定められ、その割合により給付額が計算される。サービス事業者には、モデル2が属する介護金庫から介護報酬が支払われる。ただし、サービスごとに給付額が定められているため、給付額を超えた部分についてはモデル2が自己負担する。また、私的な介護者が介護する部分すなわち現金給付に関しては、モデル2に給付金が支払われ、モデル2から謝礼という形で私的な介護者へ報酬が支払われる。

給付内容については、介護度3と認定されれば、ホームヘルプサービスとして現物給付であれば月額1,470ユーロ分の介護サービスが、現金給付であれば月額675ユーロが支給される。ただし、現物給付の場合、月額1,470ユーロで具体的に月何時間のホームヘルプサービスが受けられるかについては、統一した規定はなく、地方、州、あるいはサービス事業者により料金が異なる。

デイケア・ナイトケア・ショートステイについては、在宅介護を補充する給付と位置付けられている。そのため、ホームヘルプサービスだけでは十分な介護が確保されないとMDKが判断した場合は、上記施設の利用が可能になる。MDKの見解によると、モデル2の場合、ホームヘルプサービスだけでは十分な介護が確保されないとみなされる可能性は高く、その場合はホームヘルプサービスとデイケア・ナイトケア・ショートステイを組み合わせることで、在宅生活が少しでも長く継続できるように支援が行われる。例えば日中は自宅で過ごし、夜間のみ施設に滞在するナイトケアを利用するプランがあげられる。その場合は、ホームヘルプサービス(現物給付の場合は月額1,470ユーロ、現金給付の場合は月額675ユーロ)に加え、ナイトケアとして月額1,470ユーロが支給される。あるいは日中はデイケアを利用し夜間は自宅で過ごす場合、すなわちデイケアとホームヘルプを組み合わせる場合は、デイケアとして月額1,470ユーロが支給されるがホームヘルプサービスは半額(現物給付の場合は735ユーロ、現金給付の場合は337.5ユーロ)に減額される。一方、ショートステイ(年4週を上限に利用可能)とデイケア・ナイトケアを組み合わせる場合、ショートステイの給付金額は介護度に関係なく年額1,470ユーロが支給される。なおデイケア・ナイトケア・ショートステイのいずれも、ホテルコスト(食費・家賃)については本人負担となる。

モデル2が夜間の介護者の待機を要望する場合は、サービス事業者との契約により月額1,470ユーロのホームヘルプサービスを超える部分に関しては、自己負担しなければならない。もし経済的に支払いができない場合は、社会扶助による介護扶助を申請し、支給対象者に該当すれば不足するニーズが介護扶助より補完される。

補助具については、電動車椅子の交換、あるいはリフトの設置などの必要性が考えられるが、これらの給付を先に申請すべき機関は公的医療保険であり、公的医療保険(あるいはケースによっては他の給付担当機関)により補助具の給付が受けられず、かつMDKが申請されたテクニカルエイドの必要性を審査し必要性を認めた場合、公的介護保険よりテクニカルエイド補助資金として、必要費用の90%で、それぞれの器具に対して25ユーロ以内が支給される。

住宅改修については、その費用を支払う資力がない場合に2,557ユーロを上限に改修の一部が公的介護保険から措置される。なお、消耗品に指定された補助具(使い捨ての手袋やベッドパットなど)については、必要経費として月額31ユーロが支給される。

C.その他の利用できるサービスについて

a)無料の介護講習

私的な介護者が、無料で介護講習を受けられる。介護専門職から受講者に対して、在宅での介護の軽減、改善に役立つ知識が教授される。受講者間での介護に対する情報・意見交換も行われる。

b)介護者への社会保障

もしも私的な介護者がモデル2の介護を行う場合は、介護者に対する社会保障として以下のようなサービスが受けられる。

【代替介護】

もし私的な介護者が休暇や病気のために介護ができなくなった場合は、代替介護者の雇い入れ費用として年間4週間を上限に「代替給付」を請求できる(代替休暇取得の条件として、介護者は少なくとも休暇取得開始日の6ヶ月以上前から要介護者の自宅で介護を行っていなければならない)。代替介護が近い親族(1親等~2親等以内の親族、義理を含む)によって行われる場合は、介護度に応じた代替給付が支給される(モデル2の場合は、介護度3なので年額675ユーロ)。さらに近い親族が代替介護を行い、かつ介護により生じた必要経費として収入減少や交通費などを証明できる場合は、必要経費として総額1,432ユーロを上限に給付を受けることができる。一方、代替介護者が、近い親族以外(例えばケア業者や3親等以上の親族)によって行われる場合は、介護度に関係なく年額一律1,470ユーロが支給される。

【年金保険】

私的な介護者は年金保険の義務被保険者となり、その年金保険料は介護金庫が負担する。モデル2の場合は介護度3なので、モデル2の介護に従事する介護者の場合は、月額395.61ユーロ(一部地域では334.32ユーロ)の年金保険料が介護金庫により負担される。ただし、年金保険料の手当ての対象となる私的な介護者とは以下の場合に限る。

- 週に少なくとも14時間以上の介護活動を行っている。

- 週30時間以上の就労についていない。

- 年金を全額受け取る年齢に達していない。

【失業保険】

介護期間中の介護者に対する失業保険料として、介護度に関係なく一律月額8.20ユーロ(一部地域では、6.93ユーロ)支給される(2008年7月1日より支給開始)。

【公的医療保険・公的介護保険】

介護期間中の介護者に対する公的医療保険・公的介護保険の保険料の支払い補助金として、介護度に関係なく月額平均140ユーロ支給される(2008年7月1日より支給開始)。

【介護休暇】

もしモデル2の家族が介護をする場合、介護者の権利として雇用主に10日から6ヶ月の無給の介護時間を申請することができる(ただし、雇用者が最低でも15人の労働者を雇用している場合に限る)。無給の介護期間中、介護者の年金保険・失業保険・公的医療保険・公的介護保険の各保険料は介護保険制度から支給される。

原則としてドイツにおける公的介護保険とは、部分的な給付保険であるため、不足する介護ニーズは本人の自己負担、またはその他の社会制度から補完・補強される。モデル2が介護サービスを利用できると考えられるのは、公的介護保険のほかに、社会扶助、労災保険、公的医療保険があげられる。

公的医療保険による給付が認められた場合は、社会法典(SGB)第5編37条により、ホームケア(基本的な看護・治療・家事援助)として、暦年の最初の28日間は日額コストの10%、および1処方あたり10ユーロが給付される。または、家事援助への補助金(家事の代替費用への補助金・家事援助の費用に対する補助金)として、実費の10%、最低5ユーロ~最大10ユーロまで給付される。

あるいは、モデル2の場合、障害の発生原因が「スポーツ事故」であるため、労災保険から給付が受けられる可能性がある。もし、給付が認められた場合は、介護手当てとして月額295~1,186ユーロ/旧西側(257~1,029ユーロ/旧東側)が支給される。

ただし労災保険は公的介護保険に優先するため(SGB第11編13条)、労災保険による介護手当てを受給した場合は公的介護保険による給付内容も変わる可能性がある。なお、今回のヒアリングでは、モデル2は「労災保険からの介護給付は受けていない」という条件のもとに得た情報を報告している。

(3)モデル3/知的障害

A.評価から介護度判定まで

公的介護保険の認定の基準は、「日々繰り返される日常生活活動」について、私的な介護者が介護に行う場合に要する時間や頻度により介護度が判定される。認定基準として定義されている日常生活は、身の回りの世話、食事、移動、家事の4つの領域に分類されている。

モデル3の場合、「家事」の領域については、「買い物」や「料理」に支援が必要であるといえ、介護度1の定義のうち「家事の世話で週に数回の援助が必要」という条件を満たしているといえる。しかし、日常生活動作(ADL)については、おそらくある程度の行為は自分で可能と考えられるので「身の回りの世話」と「食事」の領域については援助の必要性は認められず、「移動」の領域における「一人で住居や介護施設から外出すること」の行為項目でのみ、見守りによる支援の必要性が検討されると考えられる。この時点で介護度1の定義のうち「身の回りの世話、食事、移動について、少なくとも毎日1回、1あるいはそれ以上の生活領域において2つの行為以上の支援が必要」という条件を満たすことができない。

以上から、モデル3は公的介護保険による給付対象者には該当しないと判定される。

B.利用できるサービス内容について

原則としてドイツにおける公的介護保険とは、部分的な給付保険であるため、不足する介護ニーズは本人の自己負担、またはその他の社会制度から補完・補強される。モデル3が公的介護保険以外からサービスを利用できる機関として、社会扶助、「リハビリテーションと障害者参加」、児童・青少年援助からの給付があげられる。

a)リハビリテーションと障害者参加

「リハビリテーションと障害者参加」における給付対象者は、社会法典(SGB)第9編に定義された障害者で、かつ他の社会保障制度からの支援を受けられない者、無収入、または低所得者と規定されている(SGB第9編2条)。モデル3の場合は、自閉症、精神遅滞があり、かつ公的介護保険からの支援も受けられず、収入も障害基礎年金のみであるため、上記に定義される支援対象者に該当し、個人予算(personal budget)を受給することができる。

申請手続きはサービスポイントセンターの窓口で行われる。申請に先立ち、重度障害者の場合は障害証(パス)により重度を証明し、あるいは付加的な健康関連特性を証明する。次にモデル3は、前述した「個人予算の申請から給付までの流れ」(1.障害者介護サービスに関する調査/図表19参照)に従い、自分が希望するサービス内容を各機関の代表に伝える。第一機関(theprimary provider)が決定されたら、第一機関とともにサービスプランの作成に参加する。サービスプランに従い個人予算は現金またはバウチャーの形で給付されるので、モデル3は、サービス事業者と契約を行い、カイドヘルパーなどのサービスの契約を行う。プランの作成にあたってはモデル3の意見や意思が反映されるように考慮され、プラン作成やサービス事業者の選択や契約にあたりサポートや援助が必要な場合は、ジョイントサービスセンターがその援助や相談を行う。最低でも2年に1度は、ニーズの再評価が行われ、個人予算は適宜調整される。

モデル3の場合、個人予算の申請にあたり以下のようなサービスを希望できるだろう。

- 充実した余暇時間を過ごせるように地域活動への参加支援や、参加のための付き添いも行われる。モデル3が市主催のボランティアによるダンス教室に通う際にも利用できる(コミュニティや文化生活への参加支援として提供される)。

- モデル3が希望するならば、リハビリテーションスポーツの提供が行われている。

- 日常生活を送るにあたり必要なホームヘルプサービスの提供(介護支援として提供される)。

- 通院や買い物など日常生活を送るにあたり必要なガイドヘルプサービス(介護支援の参加支援として提供される)。

日中の活動の場としては、「リハビリテーションと障害者参加」による就労支援施設である「保護付き作業所」の利用が考えられるだろう。保護付き作業所では、障害の種別や程度に関係なく、一般就労が困難な障害者が働くことができる。作業所の利用手続きは以下の通りである。

本人の申請に基づき、モデル3が作業所での労働活動が可能か否かについて作業所が判定を行う。作業所の判定に基づき連邦雇用庁および社会扶助の広域主体が費用の負担を承認した場合、作業所の利用が開始される。初めの3ヶ月間は導入期間、それに続く2年間は職業訓練課程とされ、その間にモデル3が作業所での就労を継続するべきか、一般労働市場への移行を進めるべきかの最終決定が行われる。

あるいは、モデル3の場合は21歳という年齢から若年者(16歳~28歳まで)を対象とした若年者職業訓練センターの利用が考えられるかもしれない。若年者職業訓練センターは16歳~28歳までの医学的、知的、教育的支援を要する若年者障害者を対象として、職場内訓練を受けることが不可能な人に対して、地域の企業とタイアップして基礎的な職業訓練を提供する施設である。

b)社会扶助による介護扶助

もしモデル3のケアニーズが他の社会制度により満たされない場合、社会扶助による介護扶助の支給対象者に該当すると考えられる。その場合、不足するニーズが介護扶助より補完される。

(4)モデル4/精神障害

A.評価から介護度判定まで

モデル4の場合、「家事」の領域では、「買い物」「料理」「洗濯」などの行為項目で支援が検討されるだろう。いずれも場合も「見守り」あるいは「ガイドやヒント」といった支援のパターンが必要であるといえ、家事に関しては週に数回の支援が必要という条件を満たすことができる。また、幻聴のため一人で安全に外出することができないので「移動」の領域における「一人で住居や介護施設から外出すること」の行為項目でも、見守りによる支援が必要であるといえる。しかしながら、食事、更衣、排泄などの日常生活動作(ADL)については介助の必要がないため、アセスメントでは「身の回りの世話」と「食事」の領域については、援助の必要がないと判断される。

上記をまとめると、モデル4は「家事」については週に数回の支援が必要な人に該当するが、「身の回りの世話」「食事」「移動」については、移動の領域の「一人で住居や介護施設から外出すること」の行為にのみ支援要するため、「身の回りの世話、食事、移動について、少なくとも毎日1回、1あるいはそれ以上の生活領域において2つの行為以上の支援と、家事の世話で週に数回の支援が必要な人」という介護度1の定義を満たすことができない。 以上から、モデル4は公的介護保険による給付対象者には該当しないと判定される。

B.利用できるサービス内容について

上記のように、公的介護保険の認定では日常生活活動(ADL)の遂行能力が審査される。そのためADLの多くが自立している障害者の場合、障害に起因する生活上の困難さがあっても公的介護保険からは要介護者と判定されないケースが多い。また、原則としてドイツにおける公的介護保険とは、部分的な給付保険であるため、不足する介護ニーズは本人の自己負担、またはその他の社会制度から補完・補強される。モデル4が公的介護保険以外からサービスを利用できる制度として、「リハビリテーションと障害者参加」、社会扶助からの給付があげられる。

a)リハビリテーションと障害者参加

「リハビリテーションと障害者参加」における給付対象者は、社会法典(SGB)第9編に定義された障害者で、かつ他の社会保障制度からの支援を受けられない者、無収入、または低所得者と規定されている(SGB第9編2条)。モデル4は精神障害があり、公的介護保険からの支援も受けられず、かつ定期的な収入はないため、「リハビリテーションと障害者参加」による支援対象者に該当し、個人予算(personal budget)を受給することができる。申請手続きはサービスポイントセンターの窓口で行われる。申請に先立ち、重度障害者の場合は障害証(パス)により重度を証明し、あるいは付加的な健康関連特性を証明する。次にモデル4は、前述した「個人予算の申請から給付までの流れ」(1.障害者介護サービスに関する調査/図表19参照)に従い、自分が希望するサービス内容を各機関の代表に伝える。

モデル4の場合、個人予算の申請にあたり以下のようなサービスを希望できるだろう。

- 調理や洗濯などの家事援助の提供(介護支援として提供されている)。

- 充実した余暇時間を過ごせるように、地域活動への参加支援や、参加のための付き添いも行われる。モデル4が地域の障害者団体の活動に参加する際にも利用できる(コミュニティや文化生活への参加支援として提供される)。

- 通院や買い物など日常生活を送るにあたり必要なガイドヘルプサービス(介護支援の参加支援として提供される)。

- 永久的な付き添い者の支援。

第一機関(the primary provider)が決定されたら、第一機関とともにサービスプランの作成に参加する。サービスプランに従い個人予算は現金またはバウチャーの形で給付されるので、モデル4は、サービス事業者と契約を行い、カイドヘルパーなどのサービスの契約を行う。プランの作成にあたってはモデル4の意見や意思が反映されるように考慮され、プラン作成やサービス事業者の選択や契約にあたりサポートや援助が必要な場合は、ジョイントサービスセンターがその援助や相談を行う。最低でも2年に1度はニーズの再評価が行われ、個人予算は適宜調整される。

もしモデル4が希望するならば、日中の活動の場として、「保護付き作業所」、あるいは「授産施設(Tagesfoerderungsstatt)」の利用が勧められるだろう。保護された福祉的意味合いにおける労働生活への参加が可能であると作業所が判断した場合は「保護付き作業所」が適応となり、作業所での活動が適応でないと判断された場合には社会福祉施設としての授産施設が適応となる。授産所と作業所は、同じ敷地内で経営主体も同一であることが多く、授産所から作業所へスムーズに移行できるように配慮されている。なお、費用に関しては、両施設とも「リハビリテーションと障害者参加」から給付される。

b)社会扶助による介護扶助

もしモデル4のケアニーズが他の社会制度により満たされない場合、社会扶助による介護扶助の支給対象者に該当すると考えられる。その場合、不足するニーズが介護扶助より補完される。

■調査にあたって

ドイツにおけるモデル調査では、公的介護保険による給付対象者はモデル2のみであり、その他のモデルはいずれも「リハビリテーションと障害者参加」による給付対象者であった。そこで「公的介護保険」および「リハビリテーションと障害者参加」について申請からサービスの提供までの大枠の流れをまとめる。また、全モデルに共通する「障害程度の認定および公共交通機関の無償化の手続き」についてもあわせて付記する。

A.公的介護保険の申請からサービスの提供まで

公的介護保険の申請手続きは、申請者が加入する公的医療保険の保険者である疾病金庫(Krankenkasse)のオフィス内にある申請窓口で、介護金庫(Pflegekasse)に対して申請手続きを行う(疾病金庫が公的介護保険の業務を代行しているため)。申請の条件として申請日の24ヶ月前より公的介護保険制度に加入(または扶養家族として加入)していることが必要とされる。もし、申請者の加入期間が24ヶ月未満の場合は、公的介護保険の給付用件を満たすまでの間は、他の制度(1.障害者介護サービスに関する調査/図表5参照)から介護サービスが補完される。どの制度から介護サービスが補完されるかについては、個々のケースにより異なる。

申請に先立ち、申請者が公的介護保険以外からすでに介護サービスを受けているかどうかが窓口で確認される。もし申請者が就業中の傷害や疾病により介護が必要になった場合は、労災保険の介護手当てを先に受給すべきである。あるいは、社会扶助から介護サービスを受けている場合は、公的介護保険の介護サービスでカバーしきれない分だけを社会扶助から補完すべきである。担当機関の振り分け、および介護サービスを過不足なく給付するために、申請時にどの機関から介護サービスを受けているかの報告が必要となる(なお、本モデルに関しては、他の制度からの介護給付は受けていないという前提で調査を行った)。

申請書には、かかりつけ医または専門医により作成された証明書(介護が必要である旨を記載した証明書)を添付して提出する。申請後は、MDK(医療保険の医療サービス機構)へ判定依頼がなされる。申請者の個々の状況にあわせた判定チーム(MDKの医師や介護専門職)が、申請者宅へ訪問し、日常活動の遂行能力がいかに制限されているかについて審査を行う。MDKは、要否および介護度の判定を行うと同時に、在宅介護が適切に確保されるか否か、施設入所の必要性の有無、予防とリハビリテーション措置、住居改修などについてMDKの判断を示した「介護プラン」を介護金庫に提出する。

申請者は、在宅または施設介護のどちらかを自由に選択することができる。ただし、介護給付の基本原則、「外来ケアは入所ケアに優先」「部分的入所ケアは完全入所ケアに優先」により、もしもMDKの報告により介護金庫が完全入所介護は不必要と判断し、その一方で申請者が入所を強く希望した場合、申請者の希望は受け入れられるが、給付額については介護度に応じた在宅介護の現物給付額または現金給付額が給付される。

介護金庫はMDKの報告に基づき、要介護認定の決定を行い、その結果を申請者に通知する。申請から要介護認定の通知までの期間は、通常4~6週間とされるが、5週間で通知されるケースが最も多い。要介護と認定された場合は、申請日までさかのぼりサービスの給付が受けられる。もし仮に申請者が介護金庫の認定結果に異議がある場合は、介護金庫に対して異議申し立てができる。

B.個人予算の申請からサービスの提供まで

「リハビリテーションと障害者参加」における統合支援には、個人予算(personal budget)という給付制度がある。個人予算とは、公的医療保険、雇用保険、労災保険、年金保険、社会扶助、公的介護保険などから提供される様々なサービスを、現物給付の代わりに個人予算(現金またはバウチャーの形)として受給できる制度である。個人予算は、受給者自身が、自分が必要なサービスを選び、どのサービス事業者と契約するかを自己決定し、自分自身のサービスプランをアレンジできるものとされている。

個人予算の申請から受給までの手続き

申請に先立ち、重度障害者の場合は障害証(パス)により重度を証明し、あるいは付加的な健康関連特性を証明する必要がある。審査は医療専門家によって行われるがガイドラインはない(なお、個人予算は障害の程度に関係なく支給されるものであり、必ずしも重度障害者パスの提示が必要なわけではない)。モデルは、個人予算の申し込み窓口であるジョイントサービスポイントに連絡をする。ジョイントサービスポイントではモデルが利用可能な給付とサービスのタイプが説明される。次に、ジョイントサービスポイントは各機関に連絡をする。複数の機関が含まれる場合、第一機関(the primary provider)は、その他の機関に対して、2週間以内に申し込みに関する初回プランを提出するよう依頼する。その後、モデルの実際のニーズについて、どの機関が担当するのが適切か、各機関の代表とモデルが相談をする。モデルのニーズが認定または確定されたら、モデルは第一機関との支援協定に入る。協定では、モデルの個人予算(複数の機関)によってカバーされる給付とサービスの内容が計画される。

第一機関は、モデルに個人予算の詳細を計画した最終プランを提出する。モデルは、現金またはバウチャーの形で個人予算を受け取り、サービス事業者から必要なサービスを購入する。ジョイントサービスセンターは2年に一度(最低でも)、モデルのニーズを再評価し、個人予算は適宜調整される。

C.障害程度の認定・公共交通機関の無償化の手続き

公共交通機関の無償化は、「リハビリテーションと障害者参加」の一環として給付されている。モデルが、重度障害者(障害等級50以上)に認定され、かつ一定所得以下の場合、無償で公共交通機関を利用できるスタンプを、無料で取得できる。

手続きとしては、公共交通機関無償化の手続きを行う前に、障害程度の認定を受けなければならない。障害程度の認定は、連邦援護局の所管官庁である各州の援護局(Versorgungsamt)に申請し審査を受ける。障害等級50以上と認定された場合は、重度障害者を証明するための障害証(パス)が発行される。ただし、障害の程度が30以上50未満の者でも障害により適切な職に就けない場合には、連邦雇用機関より重度障害者とされる。

次に、公共交通機関無償化の手続きを行うために、戦争被害者オフィスに出向き、障害者パスに公共交通機関無償化のスタンプを押してもらう。一定所得以上の場合は、無料ではスタンプを取得できないが、年額60ユーロ、または6ヶ月間で30ユーロを支払うことで公共交通機関の無償化のスタンプが取得できる。もし、盲目者で付き添いを同伴する権限を許可されている場合は、付添い人も無料で公共交通機関を利用できる(これは長距離の旅行にも適用される)。この場合の、公共交通機関とは、ドイツ鉄道株式会社(D-Bahn)とその子会社を指す。なお利用は普通電車に限られる。

2.モデルに関する調査 脚注

1)私的な介護者とは家族に限定されず、要介護者に必要だと指名されればその関係は問わない。

2)公的介護保険からのサービスを受けたうえで、個人的状況により持続的かつ定期的な介護が難しいとMDKにより判断された場合は、「一般的介護の不足を補う付加給付」が給付される。この付加給付は、日中または夜間の看護ケア、ショートステイ、特別な見守り、サービス事業者からのケアに限定して使用することができる。

―――――――参考文献―――――――

Elftes Buch Sozialgesetzbuch,SGB第12編72条Blindenhilfe,

http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/_buch/sgb_xii.htm

3.障害児に関する調査

(1)障害児施設の種別と数

介護を対象とした施設に限定せず、広義の意味で「障害児が利用できる施設」については図表1と図表2に概略をまとめた。前提としてドイツの場合、教育制度に関する規定は各州法により定められているため、幼稚園や特別支援学校の種別、形態、職員配置、施設基準などは州ごとに差異があり、図表1に示した形態以外でも、様々な組み合わせの幼稚園、学校が存在している。

0歳~6歳の障害児が利用できる主な施設として、デイケア施設や幼稚園があげられる。学齢期の場合は、特別支援学校、または普通学校(普通学校における統合クラス、普通学校への障害児の個別編入)があげられる。2005年ドイツ全国における公立特別支援学校の数は2,808校、私立特別支援学校の数は660校となっている(図表3参照)。なお、前述したように、特別支援学校の種別や形態は州ごとに異なるため、障害種別の特別支援学校の数も多くは州ごとの統計になっている。図表4は、メックレンブルク・フォアポメルン州(Mecklenburg-Vorpommern)の障害種別特別支援学校数(2003年)について示している。

青年期の場合は、就労支援の施設として「保護付き作業所」「若年者職業訓練センター」などがある(図表5参照)。「保護付き作業所」では、専門家による社会的、教育的、医学的支援が用意され、120人定員に1人以上のソーシャルワーカーまたは社会教育主事、専門医師、企業担当医師の配置が義務付けられている。「若年者職業訓練センター」では、医学的、知的、教育的な支援を要する若年障害者(16歳~25歳)を対象に地域の企業とタイアップして基礎的な職業訓練が提供されている。

(2)利用の条件

3歳~6歳を対象とした幼稚園(普通の幼稚園、合同幼稚園、特殊幼稚園、統合幼稚園など)の場合には、特別なニーズのある子供であれば、どの幼稚園でも在籍することができる。実際には、どの幼稚園に通園するかは保護者が選択し、幼稚園職員と保護者の間で、子供のニーズに幼稚園が対応できるかなどの話し合いが行われ、入園が決定される。

学齢期の場合、障害の種別に応じた特別支援学校に在籍するか、あるいは普通学校(普通学校への障害児の個別編入、または普通学校における統合クラス)に在籍することになる。普通学校に在籍するためには、保護者が市町村窓口、あるいは在籍を希望する該当校に入学許可審査の申請を行う。申請後、障害児は該当校に仮入学し観察期間を過ごす。観察期間中に特別支援教育教員と普通学校教員は、子供の普通学校在籍が適しているか否かについて資料を作成し市町村に提出する。市町村は、提出された資料をもとに、普通学校の在籍が適しているか、あるいは特別支援学校の在籍が適しているかについて決定を行う。保護者が市町村の決定に不服がある場合には、異議申し立ての権利が認められている。

青年期の場合、保護付き作業所あるいは若年者職業訓練センターの利用があげられる。保護付き作業所の利用条件としては、保護された福祉的意味合いにおける労働生活活動が可能であると作業所が判断し、「リハビリテーションと障害者参加」の給付主体が、費用負担を承認することとされている。若年者職業訓練センターの利用対象者は、16歳~25歳までの医学的、知的、教育的な支援を要する若年障害者とされている。

(3)予算

a)予算の状況

前述したように、公的介護保険制度の対象は、年齢・障害等による区別はなく、全ての年齢層(児童も含む)における要介護認定者が給付の対象となる。それゆえ公的介護保険において「障害児に対する予算」は別計上されていない。同じく、連邦政府国家予算全体においても「障害児への介護サービスに関する国家予算」は別計上されていない(連邦保健省ヒアリングにより確認)。

b)施設の運営に使われる国または地方自治体の予算

介護を効率的に行うための介護体制の整備に責任を負うのは州とされている。そのため各州は、公的介護保険の対象となる介護施設に対して、介護施設整備費の助成金を支給している。介護施設整備計画、および助成措置の詳細は州法により定められ、介護施設整備費の助成金は、生活保護担当機関に生じた余剰をあてると規定されている。なお、施設運営費用については、施設介護の投資的コスト(新築・改築費用)のうち自治体の補助金上限額を超える部分、およびホテルコスト(食費、家賃)については利用者負担となっている。

なお、介護金庫は、自ら介護サービスを提供する機能を持たないため、介護施設(Pflegeeinrichtungen)に対し委託を行う。各介護金庫は、その州連合会とサービス提供を契約した介護施設に対してのみ介護の提供を認めている。

障害児教育における地方自治体の予算は、特殊教育教員給与および施設設備費に責任を負うのは州とされているため、州の財源によりこれらの費用が負担されている。児童・生徒の通学にかかる費用については、児童・生徒が在住する市町村が負担している。

図表1 介護以外の障害児の施設(デイケア施設・学校・セラピーなどの施設)

| 年齢 | 分類 | 設備/施設 名称 | 施設の概要・対象児 | その他 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 0歳~3歳 | デイケア | ハイハイグループ Krabbelgruppe |

障害児の両親と障害のない子供の両親が、自分たちの家や賃貸したスペースで、午前中に時間制で少人数の子供のグループを作り子供たちのケアをすること。このような民間活動に対して、しばしば地方自治体からの補助が出る。 | |

| 保育ママ、パパ Tagesmutter, -vater |

「保育ママ」または「保育パパ」とは、自宅にて時間制で小さな子供のケアを引き受けてくれるサービス。保育ママやパパは、保護者が自分たちで探すか、あるいは市や地域の公共機関から紹介してもらえる。 | |||

| 教育社会学的な遊びの輪 Sozialpadagogische Spielkreise |

「教育社会学的な遊びの輪」は、ある規定に基づいた公共機関のサービスをベースに、現在、ブレーメン地域などで存在している。 | |||

| 乳児託児所 Kinderkrippen |

託児所は乳児のケアをする独立した施設であり、子供の看護や(障害の)支援をしている。対象年齢は通常3歳まで、デイケアサービスとして利用することが可能である。 | |||

| 年齢混合幼稚園 Altersgemischte Kindergarten |

一部地域において、保育所に適している年齢の子供(乳児)と幼稚園に適している年齢の子供(幼児)を一緒に保育するという“ミックスコンセプト”が存在する。例えば、年齢混合グループを設けている幼稚園や、幼稚園の中に託児所行く年齢(0歳~3歳)の子供たちを対象としたグループを設置している場合など。 | |||

| 3歳~小学校まで | 施設におけるデイケア institutional daycare /"Kindergarten" |

普通の保育園、保育所、幼稚園の個別通園(KITA): Einzelintegration in Regelkindergarten oder Kindertagesstatte(KITA): |

家の近くにある規定の幼稚園における障害児の受け入れや支援。 | 幼稚園や保育所で障害児のケアにかかる金額は、障害者のための統合手当ての枠内で社会扶助として引き受けられる。その際には、かかった金額に対する両親の収入と家庭における貯蓄が考慮される。 |

| 統合グループでの幼稚園:Integrative Gruppen in Regelkindergarten | 障害のない子供たちが行く普通の幼稚園で、その区域に住んでいる多数の障害児童が一緒に保育を受けている。 | |||

| 幼稚園 Kindergarten 満3歳以上就学までの子どもが対象 |

統合グループでの特殊幼稚園・保育園: Integrative Gruppen in Sonderkindergarten: |

特殊(特別)幼稚園とは、障害児のための幼稚園が、障害のない児童に対しても開園している幼稚園のことをいう。 | ||

| 統合幼稚園: i ntegrative Kindergarten: |

統合幼稚園は、一貫して全グループにおいて、障害児と障害のない子供を共通して支援することを理念としている。 | |||

| 合同幼稚園: AdditiveKindergarten: |

特別幼稚園と規定の幼稚園が“一つの屋根の下”で2つの独立した施設として協力している。いろいろなグループが日常で出会える場が提供されている。 | |||

| コーポレート幼稚園: Kooperative Kindergarten: |

(近接している)特殊幼稚園と規定の幼稚園のグループ同士での提携。 | |||

| 特殊幼稚園: Sonderkindergarten: |

特殊幼稚園では、主に社会教育学的な支援が必要な子供が養育されている。 | |||

| 0歳~学齢期 | 早期支援 |

ドイツにおける早期支援とはいろいろな種類の援助の提案で、両親が子供の成長で悩んだり、成長妨害が見られたり、障害が見られる場合、支援を受けることができる。

|

金銭的な援助:保険組合の担当分野における医療的、心理療法的なサービス | |

| 学齢期だがまだ未就学 | 就学前教育 | 家や病院における授業 Haus- und Krankenhausunterricht |

身体的なまたは精神的・心理的な疾病、行動が未熟だと思われる場合、長期間、または常に学校に行くことのできない子供に、ケースに応じて家や病院内で授業が行われる。この場合、子供が学校に行ける状態であるか定期的に検査される。 | |

| 学童保育所 Schulerganzender Hort |

学童保育所は、就学義務のある13歳未満の子供と青少年の教育のためにある。とりわけ、半日制の学校が終わった午後において、家族や学校の補足的なサービスが行われる。半日学校と学童保育は、教育的な1日サービスのコンビネーションを障害児に可能にする。その点に関しては全日制の学校の補助的な施設といえる。 | |||

| 学齢期 | 学校 | 普通小学校または普通中学校(+特殊教育学校の教師) Regular primary or secondary school (plus additional Special-School-Teachers) |

子供の能力と学校側の編入の可能性に応じて、普通小学校や普通中学校での障害児の受け入れが実施されている。

|

|

| 普通学校における統合クラス "Integration-Classes" in regular schools |

一人一人の子供の編入が実施される中、多くの州では、普通学校における統合クラスを設置している。個別編入と違う点は、特別教育が必要な多数の子供達がこの統合クラスに通っているところである。この統合クラスの割合はあらかじめ決められている。(例、18人は障害を持っていない子供たち、3人が障害児、など) | |||

| 特別支援学校 |

特別支援学校は一般学校や教育へ移行できるように子供の成長を支援する。 特別支援学校の形態:

|

|||

| 0歳~18歳 | 社会教育学センター | 社会教育学センターは開業医の診療所、セラピー、そして早期支援所を補う形で、学際的な支援や子供の障害、成長障害や障害が出る恐れのある子供に対する支援を行っている。社会教育学センターは専門的にも医療的にも、常に医師の監視下にある。早期支援所と違って、社会教育学センターでは、いろいろな年齢の子供や青少年が支援を受けることができる。 |

出典;www.familienratgeber.de,www.behindertenbeauftragte.de

図表2 障害児が利用できる介護施設

| 施設の種類 | 説明 |

|---|---|

| 介護ホーム Pflegeheim |

介護保険の給付対象施設。入所対象者は、中~高度の要介護者で長期の療養を必要とする者。障害児の利用も可能であるが、利用者の多くは高齢者が中心となっている。 |

| 短期介護施設 Kurzzeitpflege |

介護保険の給付対象施設。短期介護施設ではショートステイ(利用上限は年間4週間)が実施される。障害児のみでなく、障害者、老人が利用可能。 |

| 一時入所型施設 Teilstationar |

介護保険の給付対象施設。一時入所型施設ではデイケア・ナイトケアなどの部分介護が実施される。障害児のみでなく、障害者、老人が利用可能。 |

| 障害者援護施設 Behindertenwohnheim |

障害者援護施設は入所者を障害者に限定した施設。障害児も入所対象者に含まれる。 「リハビリテーションと障害者参加」SGB第9編の対象施設。ただし障害者援護施設に入所している公的介護保険の要介護者については、施設利用料のうち基礎的ケア費用、社会的サービスの費用、治療費用の10%(ただし、月額256ユーロを限度とする)が、公的介護保険から支払われる(SGB第11編43条a)。 |

出典;財団法人医療保険経済研究・社会保険福祉協会「諸外国における介護施設の機能分化等に関する調査報告書」

平成19年3月、連邦労働社会省 Social security at a glance 2008,P-104 l-105 をもとに作成。

図表3 特別支援学校数と生徒数(2005年)

| 学校種別 | 学校数 | 生徒数(%) |

|---|---|---|

| 公立特別支援学校 | 2,808 | 349,793(84.0) |

| 私立特別支援学校 | 660 | 66,426(16.0) |

出典;連邦統計局 Fachserie 11,Reihe 1,2006 and Sekretariat der Kultusministerkonferenz

図表4 メックレンブルク・フォアポメルン州の障害種別特別支援学校数(2003年)

| 学校種別 | 学校数 | 種別 | 学校数 |

|---|---|---|---|

| 知的障害学校 | 10 | 複合的な特別支援学校(注) | 27 |

| 行動障害学校 | 3 | 聾学校 | 1 |

| 学習困難学校 | 7 | 難聴学校 | 1 |

| 言語障害学校 | 5 | 病弱学校 | 1 |

| 肢体不自由学校 | 4 | その他 | 6 |

(注)複数の障害種別を対象とした特別支援学校

出典;http://tweety.helmaonline.com/meckvo.html

図表5 青年期における就労支援の施設数、定員数(2008年1月現在)

| 施設種別 | 施設数 | 定員数(人) |

|---|---|---|

| 保護付き作業所 | 671 | 68,000 |

| 若年者職業訓練センター | 50 | 13,000 |

出典;連邦労働社会省 Social Security at a glance 2008,p80

■補足

(1)根拠となる法律・制度

社会法典(SGB)第11編によると、障害のある子供に関する権利として「子供に障害があり介護が必要な場合は、法的に介護サービスが受けられる権利がある」と定められている。またドイツの公的介護保険は、給付対象者に年齢・障害種類による区別はなく、要介護状態の者に対して介護が給付される制度のため1)、障害児の介護サービスも主に公的介護保険制度から給付されているといえる。

しかしながら、公的介護保険は基礎的な部分を保障するものであり、また要介護判定の基準は主に日常生活活動の遂行度が考慮されるため、知的障害などを持つ障害児の場合、日常生活の援助が必要な状態にあっても要介護者に該当せず、公的介護保険から介護サービスが給付されないケースがしばしばある。このように障害児の介護ニーズが公的介護保険により十分に満たされない場合は、その他の社会保障制度により不足するニーズが補完される。公的介護保険とその他の社会制度の関係については、前述の「1.障害者介護サービスに関する調査/(5)制度の体系・相互の位置づけ」を参照。

なお、参考資料として、2006年度、社会扶助(SGB第12編)における「介護扶助」を受給している子供(0歳~18歳)の数は、2,942人。社会扶助における「障害者のための統合扶助」を受給している子供(0歳~18歳)は、186,465人となっている(図表6参照)。

図表6 2006年度(注1)、社会扶助における年齢別、施設内外別、扶助の種類別の受給者数(注2)

| 扶助の種類 | 合計(人) | 年齢区分(歳) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 0~18 | 18~40 | 40~65 | 65以上 | ||

| 施設外 | |||||

| SGB第12編5~9条 全体(注3) | 399,884 | 114,618 | 78,538 | 107,752 | 98,976 |

| 医療扶助(注4) | 50,322 | 3,458 | 7,086 | 14,892 | 24,886 |

| 障害者のための統合扶助 | 229,638 | 108,200 | 54,870 | 56,967 | 9,601 |

| 介護扶助 | 87,433 | 2,358 | 7,118 | 23,452 | 54,505 |

| 特別な社会的困難克服の扶助、その他の生活環境による扶助 | 53,841 | 1,465 | 11,912 | 19,181 | 21,283 |

| 施設内 | |||||

| SGB第12編5~9条 全体(注3) | 739,854 | 85,151 | 177,362 | 218,895 | 258,446 |

| 医療扶助(注4) | 12,107 | 789 | 2,625 | 4,350 | 4,343 |

| 障害者のための統合扶助 | 444,418 | 84,249 | 166,540 | 172,840 | 20,789 |

| 介護扶助 | 20,789 | 598 | 4,044 | 38,969 | 232,072 |

| 特別な社会的困難克服の扶助、その他の生活環境による扶助 | 26,048 | 258 | 7,616 | 9,592 | 8,582 |

| 合計(施設内・外) | |||||

| SGB第12編5~9条 全体(注3) | 1,086,509 | 193,325 | 238,245 | 307,541 | 347,398 |

| 医療扶助(注4) | 61,106 | 4,194 | 9,527 | 18,734 | 28,651 |

| 障害者のための統合扶助 | 638,174 | 186,465 | 205,988 | 215,679 | 30,042 |

| 介護扶助 | 360,139 | 2,942 | 11,105 | 61,892 | 284,200 |

| 特別な社会的困難克服の扶助、その他の生活環境による扶助 | 77,288 | 1,712 | 18,922 | 28,077 | 28,577 |

(注1)ブレーメン地域を除くドイツ。

(注2)扶助の種類ごと、および施設の内外ごとに、複数の支援受給者について言及している。

(注3)複数のカウントを含む。

(注4)社会福祉事務所から直接提供された給付。

出典;ドイツ連邦統計局

Statistische Bundessamt Deutschlane Start > Further Topics > Social benefits > Public assistance > Tables

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/SocialBenefits/PublicAssistance/Tabellen/Content100/FuenftesNeuntesKapitelAlter,templateId=renderPrint.psml

(2)公的介護保険による介護サービスについて

SGB第11編によると、介護とは、障害者が必要としている日常生活上の基礎的ケアや家事援助、維持費および必要経費等に対して支給される現物給付・現金給付を指す。給付の種類や範囲は、介護の必要性に応じ家庭において介護がされるのか、あるいは施設等での一時入所や完全入所による介護が利用されるかどうかによって決められる(SGB第11編4条1項)。

どの形態の介護が、障害児に適用されるのかについては、生活の中心がどこにあるのか、そして誰が障害児の介護を行うのかにより判断される。障害児が主に家で生活し家族により介護される場合、家族(両親)に代替手当てとして現金が支払われる。家族が病気や休暇をとるために介護できなくなった場合は「代替介護者の雇い入れ費用」として代替介護給付を請求することができる。障害児が部分的に、家と介護施設、または一時入所型ケア施設で介護を受ける場合は、部分的な介護手当てが家族に支給される。その場合の支給金額は、家庭で家族が介護をする割合と、施設で介護を受ける割合によって決められる。

介護程度の区分に関して障害児に限定されたものはなく、SGB第11編15条に定められている介護区分が障害児にも適用される。しかし、要介護の認定基準については、12歳未満の子供に対する認定基準が別途設定されており、同じ年齢の健康な子供と比べよりケアが必要かによって介護の必要性が判断される2)。要介護の判定の頻度については、乳児の場合は毎年、1歳~10歳までは1年~2年毎に判定を行うとされている。

(3)公的介護保険における障害児の施設

公的介護保険の給付対象となる介護施設に、障害児だけを対象にした施設は見当らない。公的介護保険の給付対象施設である「入所型ケア施設」(pflegeheim/einrichtungen;ケアホーム)は、年齢による区別はなく、障害児・障害者・高齢者が入所可能な施設となっている。そのため障害を持つ子供(障害児)は、これらの施設、または障害者擁護施設(公的介護保険ではなく「リハビリテーションと障害者参加」により給付されている)を利用している。

公的介護保険における「介護施設」の定義によると、「病人または障害者の医学的な予防やリハビリテーション、職業的統合、社会的統合、学校での訓練や養育をその主な目的とする施設や病院は介護施設には該当しない」(SGB第11編71条)と定められている。そのため、病院やリハビリテーション施設、障害者のための援護施設や作業所などは、公的介護保険の給付対象施設からは除外されている。ただし、障害者に対する妥協措置として、障害者擁護施設に入所する要介護者の介護費用、社会的ケアの費用、および看護費用として社会扶助法に基づいて合意された施設利用料の10%(ただし、月額256ユーロを限度とする)は公的介護保険により支払われると規定されている(SGB第11編43条a)。

(4)介護サービス利用の手続き

障害児が公的介護保険サービスを利用する場合も、基本的には成人や高齢者と同様の手続きをとる。ただし、障害児の場合は、両親、または同等の資格を有する者が申請手続きを行う。申請の条件として申請日の24ヶ月前より保護者が公的介護保険の被保険者であり、障害児はその扶養家族であることが必要とされる。さらに、申請書には小児科医により作成された証明書(介護が必要である旨を記載した証明書)を添付して提出する。

3.障害児に関する調査 脚注

1)公的介護保険の給付対象者は、SGB第11編14条において、身体的、知的、精神的な疾患や障害のために、日常生活において日常的かつ規則的に繰り返される行動を行うのに、継続的(最低6ヶ月)に、相当程度以上の援助が必要な者」と定められている。

2)小児の認定基準の詳細については、1.障害者介護サービスに関する調査(12)認定基準の項の脚注、「4)介護が必要な子供の評価の特徴」「5)健康な子供の世話に要する時間(分)年齢別、活動別」「6)重度の障害を持った12歳以下の子供の、日常生活能力を確定するための特性」を参照。

―――――――参考文献――――――――

- 田中耕太郎「ドイツにおける障害者施策の展開と介護保険」平成15/8/26 山口県立大学(厚生労働省資料)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/08/s0826-2d.html - 連邦保健省 Leistungen der Pflegeversicherung im Uberblick(Stand: 1. Juli 2008)

- 網野武博、春見静子、厚生科学研究費補助金(子ども家庭総合研究事業)、総合研究報告書「諸外国における保育制度の現状及び課題に関する研究」“Ⅲ,3,ドイツ連邦共和国”

- Katja Kruse,K.(2005).Mein Kind ist behindert.Diese Hilfen gibt es.Bundesverband fur Korperund Mehrfachbehinderte e.V.(Hrsg.) Dusseldorf.www.behinderte-kinder.de

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 9) erhaltlich als PDF auf www.sozialgesetzbuchbundessozialhilfegesetz.de

- Elftes Buch Sozialgesetzbuch(SGB 11)erhaltlich als PDF auf www.sozialgesetzbuchbundessozialhilfegesetz.de

- Michael K.(2007).Pflegegeldfibel.Erhaltlich als PDF auf www.behinderte-kinder.de

- Ministerium fur Arbeit und Soziales(Hrsg.)(2008).Ratgeber fur behinderte Menschen.Bonn.Erhaltlich als PDF auf www.bmas.de

■添付資料

1/社会法典第11編に基づく介護認定のアセスメントシート

G 社会法典第11編に基づく介護認定のアセスメントシート

| MDK: | 評価日: |

| 被保険者: | 生年月日: |

| 介護金庫: | (名前) | |

| (住所) | (社会保険番号) |

| 被保険者: □男性 □女性 | 調査を実施した場所 |

| 名前: | □私的住居 |

| 生年月日: □□ □□ □□□□ | □介護施設 |

| □病院 | |

| □その他 | |

| 住所(その他の場合) | |

| 番地: | 番地: |

| 郵便番号、町名: | 郵便番号、町名: |

| 電話番号: | 電話番号: |

| (~様方): |

| 担当医: |

| 名前: |

| 番地: |

| 郵便番号、町名: |

| 電話番号: |

| 調査日: □□ □□ □□□□ | 日時: □□ □□ |

| 評価者: | |

| MDK支社名: | |

申請/評価方法

| 初回評価 | より高いレベルへの評価 | 再評価 | 評価への異議申し立て | |

|---|---|---|---|---|

| 現金給付(SGB第11編37条) | ||||

| 現物給付(SGB第11編36条) | ||||

| 現金・現物給付(SGB第11編38条) | ||||

| 施設給付(SGB第11編43条) | ||||

| 障害者への援助(SGB第11編43条a) |

| 現在の介護レベル | □なし | □介護度1 | □介護度2 | □介護度3 | □緊急を要する |

1 現在、誰による処置や看護を受けていますか?

1.1 医師による診察や投薬による処置について

| 医師による診察 | □なし |

| 自宅往診 | |

| 通院診察 | |

| 医薬品 | □なし |

| □自発的な服用 | |

| □誰かのサポートによる医療行為(注射など: | |

| 1.2 処方による療法 | □なし |

| □理学療法 □作業療法 □言語療法 | |

| □その他: | |

| 1.3 補助具の利用 | □なし |

| 1.4 介護のための処置と範囲 | □なし |

| □自宅での医学的介護(SGB第5編37条) | |

| □SGB第11編により考慮された介護 □在宅介護 □デイ&ナイトケア □ショートステイ □施設介護 |

|

| □親族又は知人による介護 | |

| □その他の社会保障制度による介護 | |

| 被保険者は一人暮らしですか? | □はい □いいえ |

| 介護人 | 名前 | 番地 | 郵便番号 | 町名 | 生年月日 | 電話 | 1週あたりの介護時間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | |||||||

| B | |||||||

| C | |||||||

| D |

2 介護上重要と思われる前歴と所見

2.1 介護上重要と思われる、在宅での観点と居住状況

2.2 その他の所見

2.3 介護上重要と思われる前歴(既往病歴)

| 過去4年の間に医学的リハビリテーションを受けましたか? | □はい □いいえ | |

| どのような形で? | □外来 □入院 | |

| どのような方法で | □老年期医学的 □症状に特化した方法(例 神経医学的・整形外科的・心臓病的リハビリテーション) |

|

3 評価者所見

3.1 一般状況の所見(食事の能力や状況)

3.2 骨格や筋肉の活動性を妨げる、内臓器官・感覚器官・神経系・精神系障害の理由となる記述

3.3 日常生活の活動性への影響 *)

□移動 □洗体・更衣 □食事 □排泄

*)程度

0=活動を阻害するものは特になし

1=外部からの援助なし、自発的行動又は補助的手段が必要

2=外部介護活動への依存が必要

3=自発的活動は不可能

3.4 介護を理由付ける診断

| ICD-10・□□□□ ICD-10・□□□□ |

|

| それ以外の診断: | |

3.5 日常生活に支障をきたす重度の障害を持った人の選考・評価の確定について

| 重度の障害は以前と同じである | □はい □いいえ |

| 記憶能力障害、精神障害又は心理的罹病がありますか? | □はい □いいえ |

| 特に問題なし | 問題あり | |

|---|---|---|

| 日常生活のオリエンテーリング | □ | □ |

| 推進力/作業 | □ | □ |

| 気分 | □ | □ |

| 記憶力 | □ | □ |

| 日中/夜間周期の把握 | □ | □ |

| 知覚と思考 | □ | □ |

| コミュニケーション/発話 | □ | □ |

| 状況適応 | □ | □ |

| 社会活動への参加 | □ | □ |

結果として、上記の表から一つの問題点が確定し、継続的に監督・看護が必要ですか?

| □はい □いいえ |

「いいえ」の場合の理由

アセスメント

| 評価のために、日常生活能力にきたす支障が継続的かどうか、下記の活動障害の基準となる質問に答えて下さい: | |||

| はい | いいえ | ||

| 1 | 居住範囲を離れることが制御できない。(逃走傾向にある) | □ | □ |

| 2 | 誤認、又は危険な状況を引き起こす。 | □ | □ |

| 3 | 危険な対象、又は潜在的に危険な物質を不適切に扱う。 | □ | □ |

| 4 | 誤認状況下で暴力的又は言葉による攻撃的な態度をとる。 | □ | □ |

| 5 | 前後関係のふさわしくない行動をとる。 | □ | □ |

| 6 | 自身の身体的・精神的な感情、又は必要性が認識できない。 | □ | □ |

| 7 | 極度の心配又は鬱状態、治療に対する抵抗のために治療措置に対して必要な協力ができない。 | □ | □ |

| 8 | 記憶障害、判断能力の低下などの高度な知力(脳)障害のため、日常生活に支障をきたす。 | □ | □ |

| 9 | 日中夜間周期の把握障害がある。 | □ | □ |

| 10 | 自主的に1日の行動を構成し、始めることができない。 | □ | □ |

| 11 | 日常生活の状態の誤認、又は不適切な反応がある。 | □ | □ |

| 12 | 顕著な不安定さ、又は制御不可能な感情的な行動をとる。 | □ | □ |

| 13 | 治療に対する抵抗があるため、大部分の時間において意気消沈、弱気、無力又は絶望感がある。 | □ | □ |

| 1~9の質問の範囲内での「はい」の数 | ___個 |

| 10~13の質問の範囲内での「はい」の数 | ___個 |

1~9の項目から少なくとも1つ以上問題点があり、それが継続的、定期的な障害である場合、日常生活能力に重度の障害があると査定されます。

結果:

| 社会法典第11編45条aに基づいて申請者の日常生活能力は重度に阻害されている。 | □はい □いいえ |

いつからですか?___________

4 介護の必要性

4.1 ボディケア

| 介護の種類 | いいえ | 介助の形 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | ||||||||

| 洗体 | |||||||||

| 全身を洗う | U | TU | VU | B | A | ||||

| 上半身を洗う | U | TU | VU | B | A | ||||

| 下半身を洗う | U | TU | VU | B | A | ||||

| 手を洗う/顔を洗う | U | TU | VU | B | A | ||||

| シャワー | U | TU | VU | B | A | ||||

| 入浴 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 歯磨き | U | TU | VU | B | A | ||||

| 整髪 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 髭剃り | U | TU | VU | B | A | ||||

| 排泄 | |||||||||

| 排尿 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 排便 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 衣服を整える | U | TU | VU | B | A | ||||

| 排尿後のオムツ換え | U | TU | VU | B | A | ||||

| 排便後のオムツ換え | U | TU | VU | B | A | ||||

| ナプキンを取り換える | U | TU | VU | B | A | ||||

| 尿パックの取り換え/空にする | U | TU | VU | B | A | ||||

| ストマの取り替え/空にする | U | TU | VU | B | A | ||||

| 身体介護に必要な時間の合計 | |||||||||

凡例

U=援助

TU=部分的な援助

VU=100%の援助

B=見守り

A=ガイド・ヒント

| 上記の所要時間の合計は下記の遂行内容も含まれています。 | ||||

| 遂行内容 | 病気に特化した処置内容 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |

|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | |||

| 洗体/シャワー/入浴 | 口腔と気管の分泌物吸引 | |||

| 皮膚にクリームを塗る | ||||

| 排泄 | 浣腸 | |||

| 使い捨てカテーテルの挿入 | ||||

| 注釈 |

4.2 食事

| 介護の種類 | いいえ | 介助の形 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | ||||||||

| 一口で食べられるように準備すること | U | TU | VU | B | A | ||||

| 摂食 | |||||||||

| 経口 | U | TU | VU | B | A | ||||

| チューブ栄養 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 身体介護に必要な時間の合計 | |||||||||

凡例

U=援助

TU=部分的な援助

VU=100%の援助

B=見守り

A=ガイド・ヒント

| 上記の所要時間の合計は下記の遂行内容も含まれています。 | ||||

| 遂行内容 | 病気に特化した処置内容 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |

|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | |||

| 摂食 | 口腔と気管の分泌物吸引 | |||

| 気管切開に伴うカニューレの交換 | ||||

| 注釈 |

4.3 移動

| 介護の種類 | いいえ | 介助の形 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | ||||||||

| ベッドからの起床~臥床 | |||||||||

| 寝返りから起き上がり | U | TU | VU | B | A | ||||

| 更衣 | |||||||||

| 全身の着衣 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 上半身/下半身の着衣 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 全身の脱衣 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 上半身/下半身の脱衣 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 歩行 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 立位保持(トランスファー) | U | TU | VU | B | A | ||||

| 階段昇降 | U | TU | VU | B | A | ||||

| 一人で住居や介護施設から外出すること | U | TU | VU | B | A | ||||

| 身体介護に必要な時間の合計 | |||||||||

凡例

U=援助

TU=部分的な援助

VU=100%の援助

B=見守り

A=ガイド・ヒント

| 上記の所要時間の合計は下記の遂行内容も含まれています。 | ||||

| 遂行内容 | 病気に特化した処置内容 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |

|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | |||

| ベッドからの起床~臥床 | 嚢胞性線維症の分泌物除去の措置、又はそれに準ずる病気の措置 | |||

| 更衣 | サポート力2以上の弾性ソックスの着衣 | |||

| サポート力2以上の弾性ソックスの脱衣 | ||||

| 注釈 |

| 介護を困難にしたり、介護の負担を軽くする要素がありますか? | □いいえ |

| 夜間介護の必要性はありますか? | □いいえ |

| 医学的介護処置について (施設介護で介護レベル3の場合) 1日の所要時間 □□時間 □□分 |

|

4.4 家事援助

| 介護の種類 | いいえ | 頻度/週 | 指摘/所見 |

|---|---|---|---|

| 買い物 | |||

| 料理 | |||

| 掃除 | |||

| 洗い物をする | |||

| ベットシーツや洋服の交換・洗濯 | |||

| 部屋を暖房する | |||

| 1週あたりの所要時間(時間) | |||

| 基礎的ケアの所要時間 | □□時間 □□分(1日あたり) |

| 家事援助の所要時間(週平均) | □□時間 □□分(1日あたり) |

| 4.5 介助の必要性について追加の注釈がありますか? | □なし |

5 結果

5.1 前記の4.1以下の介護所要時間と介護の必要性の所見確定は一致しますか?

| 項目4.1から4.4までの所要時間合計 □□時間 □□分(週あたり) | |

| □はい □いいえ | |

| 介護人 | 氏名 | 週あたりの介護時間 *) (項目4.1~4.4まで) |

|---|---|---|

| A | ||

| B | ||

| C | ||

| D |

*)基準

1=14時間以下

2=14時間以上21時間以下

3=21時間以上28時間以下

4=28時間以上

5.2 社会法典第11編に基づいて、介護の必要性がありますか?

□なし □介護度1 □介護度2 □介護度3 □より高度な介助が必要

いつからですか? ___________

| 理由づけ/注釈: |

| 基礎介護の総合所要時間には以下の内容も含んでいます。 | ||||

| 遂行内容 | 病気に特化した処置内容 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |

|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | |||

| 洗体/シャワー/入浴 | 口腔と気管の分泌物吸引 | |||

| 皮膚にクリームを塗る | ||||

| 排泄 | 浣腸 | |||

| 使い捨てカテーテルの挿入 | ||||

| 基礎介護の総合所要時間には以下の内容も含んでいます。 | ||||

| 遂行内容 | 病気に特化した処置内容 | 頻度 | 1日あたりの所要時間(分) | |

|---|---|---|---|---|

| 1日あたり | 週あたり | |||

| 摂食 | 口腔と気管の分泌物吸引 | |||

| 気管切開に伴う、スピーキングカニューレと普通カニューレの交換 | ||||

| ベッドからの起床~臥床 | 嚢胞性線維症の分泌物除去の措置、又はそれに準ずる病気の措置 | |||

| 更衣 | サポート力2以上の弾性ソックスの着衣 | |||

| サポート力2以上の弾性ソックスの脱衣 | ||||

| 5.3 下記の原因は介護の必要性を示唆していますか? | □なし |

| □事故 □職業病/仕事上での事故 □持病 | |

| 5.4 自宅介護が適した方法であると証明できますか? | □はい □いいえ |

| 5.5 入院による完全介護は必要ですか? | □はい □いいえ |

6 介護金庫/個人的介護プランへの助言:

| 6.1 予防的な措置/治療/医学的リハビリテーションへの給付 | □なし |

| □理学療法 | |

| □作業療法 | |

| □言語療法 | |

| □医学的リハビリテーションの給付 | □外来 □入院 |

| □老人医学的 □病気に特化したもの(例えば神経医学的、整形外科的、心臓病的) |

|

| □その他 | |

| 6.2 介護用品の供給 | □なし |

| 6.3 居住環境について、技術的援助と建築上の措置がありましたか? | □なし |

| 6.4 介護状況の改善/変更はありましたか? | □なし |

7 追加の助言/介護金庫への注釈

8 評価/再評価

| 評価: | |

| 再評価の予約: | □□ □□□□ |

9 鑑定関係者

| MDK-医師 □ | |

| MDK-介護専門スタッフ □ | |

| 外部の鑑定者 □ |

2/公的介護保険給付の申請書

| 公的介護保険給付の申請書 | ザクセンアンハルト州 AOK介護保険事務所ヘルスケア金庫 |

| 被保険者の姓 | ※該当する項目に○をして下さい。 □初めての申請 □介護内容の変更(重度へ) □自宅介護サービス □療養施設でのサービス □介護時間の申請 |

| 郵便番号 | |

| 住所 | |

| 電話番号 | |

| 生年月日 | |

| 保険番号 |

| 銀行番号 | 銀行名 | |

| 口座番号 | 口座所有者 | |

| 給付希望を選んで○を記入して下さい。 □ 現金給付 □ 現金と現物、両方の給付 □ 現物給付(利用されなかった物は介護資金として支給されます) |

||

| 自宅介護の実施者について記入して下さい。 | ||

| 介護者の氏名(現金給付、または現金現物給付)、生年月日 | ||

| 介護者住所(現金給付、または現金現物給付) | ||

| (介護を担当するしないにかかわらず)、親族の連絡可能な住所 | ||

| 療養施設での介護サービスについて | ||

| 施設名 | 短期介護施設の名前 | |

| 施設の住所 | 短期介護施設の住所 | |

| 受け入れ日 | 短期介護の開始日 | |

| 介護が必要な項目に○をして下さい。 □食事 □ボディケア □移動 □その他 ____________________ |

||

| 1995年1月1日より以下の介護保険に加入しています。 | |

| 保険会社名: | |

| 私はすでに介護サービスを受けています。 | □はい □いいえ |

| 受けている場合は以下のいずれかに○をして下さい。 □労災保険より □社会扶助事務所 □その他の機関より(援護局、補助課) |

|

| 担当医について | |

| 担当医の氏名 | |

| 担当医の住所 | |

| あなたには、世話をしてくれる人がいますか? | □はい □いいえ |

| 法的に任命された世話人の氏名と住所(世話人の身分証明書のコピーを添付すること)。 | |

| あなたには、あなたの委任状を管理してくれる人がいますか? | □はい □いいえ |

| 委任された人物の名前と住所(委任状のコピーを添付すること)。 × |

|

| 私は以下のことに同意します。 | |

| 私の介護サービスの申請・審査に必要とみなされた場合、上記の担当医が作成した診断書、所見、判定書を他者が閲覧することを認めます。 × |

|

| 日付 被保険者署名 又は 法的代理人署名 | |

| 私達の法的な課題のためには、社会法典第11編94条と社会法典第11編50条3項に基づいてあなたの情報と協力を必要としています。またあなたの介護サービスの要望を検討するためには、あなたの明確な協力が必要です。とりわけ、この申請書を完全に記入していただくことが大切です。 社会法典第10編76条に基づいて、あなたには医療鑑定書を他の社会保険給付担当者に伝達することに異議を唱える権利があります。 |

|

| 注釈、ザクセンアンハルト州 AOK保険事務所 | |

| 日付 署名 | |

以下は記載方法の説明になります

| 住所 住所を正しく記入しましたか? |

| 電話番号 場合によっては問い合わせをする場合がありますので、円滑で迅速な対応ができるようにして下さい。親族の電話番号を記入してもかまいません。 |

|

初めての申請又は、障害度(重度)変更への申請 申請内容にチェックを付けて下さい。

|

| 自宅介護を希望しますか、それとも療養施設による介護を希望しますか?申請欄にチェックを付けて下さい。 |

| あなたの介護者は、雇用主に介護時間の申請をしましたか? あなたの介護者は雇用主に10日から6ヶ月の無給の介護時間を申請することができます(ただし雇用主が最低でも15人の労働者を雇用している場合に限る)。この際、事前に書面にて雇用主に申請すること。あなたの介護者が雇用主に申請している場合、申請書にチェックをして下さい。 |

| 自宅での介護を選ぶ場合は、現金給付のための振込み先を正しく記入して下さい。 下の3つ給付形態から選ぶことができます。 □現金給付 □現金と現物両方の給付 □現物給付 給付内容についての情報は、パンフレットかインターネットwww.aok.de/saの介護欄でみることができます。 |

|

| 介助が必要な場合 あなたはどのような分野で介助が必要ですか? □食事 例:一口で食べられるように準備すること、または摂食 □ボディケア 例:入浴、歯磨き、排泄処理 □移動 例:更衣、歩行、階段の昇降 □その他 例:買い物、掃除、料理 少なくとも2つ以上の項目にチェックを入れてください。 |

| 保険加入期間 あなたの介護要望を検討するためには、あなたが一定の保険加入期間を満たしていることが条件です。昨年、健康保険又は介護保険に加入していることをこちらで法的に調査する義務があります。必要が生じれば、1995年1月1日からのあなたの介護金庫の資料を提示して下さい。 |

|

その他の介護サービスについて すでに他の制度より介護サービスを受けている場合。

|

| 担当医について 健康保険の医療業務のためには、あなたのかかりつけ医、又は専門医の氏名・住所ならびに証明書が必要です。 |

| 法的世話人について もしあなたに法的な世話人がいる場合、その人の名前と明確な住所を提示して下さい。そして世話人の身分証明書のコピーも添付して下さい。 |

| 代理人について あなたの要件を処理するために、委任状を授ける人がいますか?その代理人の名前と明確な住所を提示し、その委任状のコピーを添付して下さい。 |

| 署名 あなたの署名、又は全権を委任した人物の署名をしましたか? |

漏れなく記入された介護申請書類を、AOK顧客センターに直接、又は郵送にて提出してください。

不明な点は下記の住所まで。

住所:

ザクセンアンハルト州 AOK介護保険事務所

介護資格センター 35.19

39084 マルクテブルク