平成16年度厚生労働科学研究、障害保健福祉総合研究、研究成果発表会

「共通言語」としてのICF(WHO 国際生活機能分類)の活用

-医療・介護・福祉の連携のツールとして

<鼎談>ICF:医療・介護・福祉の連携のツールとして

上田 敏

(日本障害者リハビリテーション協会 顧問)

大橋 謙策

(日本社会福祉学会 前会長)

野中 博

(日本医師会 常任理事)

上田: 手作りの会ですので、形式的な司会進行はなしで、早速次のプログラムの鼎談に移らせていただきます。

鼎談はこの会全体のテーマでもありますICFを医療・介護・福祉の連携のツールとして使おうということがテーマでして、それぞれ異なった分野を代表する三人で語り合います。

まず、すべて研究班のメンバーですが、司会を仰せつかった私は上田でございます。上田「ビン」と呼ばないで、「サトシ」と呼んでいただきたいと思います。いくら言っても「ビン」と呼ばれているようですけれども。また私は本日の会の共催であります障害者リハビリテーション協会の顧問をしております。

さて私の隣、中央は日本社会福祉学会の前会長であり、また日本社会事業大学の教授でいらっしゃる大橋謙策先生です。それから、皆様から向かって左は日本医師会の常任理事の野中博先生です。

はじめに、スライドを使いまして、私から司会として、鼎談の狙いを簡単にご説明させていただきたいと思います。

最初に、今回は第三回でして、第一回、第二回にいずれも精勤なさっている方もいらっしゃいますが、今回が初めてという方もいらっしゃいます。ですから、前回および前々回をすべてご存知の上でということで、この鼎談を本当は進めたいのです。しかし、初めての方にとっては急に具体的な話に入ってしまったという感じをおもちにならないよう、ごく簡単にこのICFの概略と特徴をお話ししたいと思います。

先ほど、仲村班長からもお話がありましたように、ICIDH(国際障害分類)から20年ちょっとあとにICFに変わりました。ICIDHは障害の分類でして、マイナスの分類でしたが、それが生活機能というプラスの分類に変わったわけです。障害とは生活上の不自由、不利益でしたが、生活機能とは生きることのすべての全体像を示すものです。

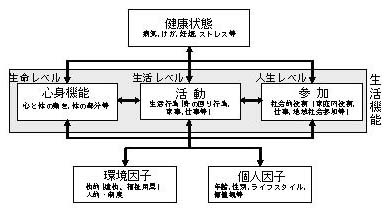

ICFモデル(図1)についてご説明しますと、この心身機能・構造、活動、参加という三つのレベルでとらえるわけですが、これは最初のものは生物レベル、次は個人レベル、それから社会レベル、それを日本語で生命、生活、人生の三つのレベルに言い換えますと、分かりやすくなるかと思います。この三つを包括したものが生活機能です。

生活機能という言葉は一種の流行語にだんだんなってきまして、非常に正確な内容を知らずに、ムード的に使っている傾向があります。けれども、この三つをすべて含んで、その三つにそれぞれ同じだけの重要性をもたせて使っているものだということが、非常に根本的な点ですので、それはぜひよく覚えて使っていただきたいと思います。

この生活機能に影響を及ぼすものはいろいろありますが、その一つの大きいものが「健康状態」でございまして、「健康状態」とは病気や、けがはICIDHの時代から当然考えられてきたわけですが、もっと広げまして、妊娠というような異常ではない、むしろ喜ばしいこと、しかし妊婦にとってはいろいろ活動や参加にマイナスが生じる可能性があるものです。あるいは高齢というもの、特に病気はないけれども、高齢者がいろいろな不自由をもつというようなことを含めて、非常に広い概念になっております。

図1.生活機能モデル(ICF)

そしてこの健康状態とこの生活機能の三つ(「心身機能」、「活動」、「参加」)のレベルの間には、相互の矢印で示されるような一方的でない、片方が片方を決めてしまうのだというのではない、両方に影響がある、双方向的な影響があります。大事なことは健康状態からそれぞれに影響があるということだけではなく、この三つのレベルの間に大きな影響があるということです。

そして、もう一つICFの重要な点は、背景因子という概念を導入したことです。背景因子とは具体的には環境因子と個人因子ですが、これが生活機能の三つのレベルに大きな影響を与えるという非常に総合的な見方を立てたところにあります。

この例を少し挙げますと、「心身機能・構造」とは、手足の動き、精神の働き、見ること、聞くこと等、これは心身機能であります。その他、体の部分が構造ということになります。

「活動」とは具体的な目的をもったひとまとまりをなした行為でありまして、朝から晩まで行っていることです。各種の歩くことや、各種のADLや、家事、職業、それらの上で行うことです。それから余暇活動、スポーツなども含めてさまざまな能力や具体的に行う行為です。

「参加」とは役割を果たすということでありまして、よく参加というと社会参加というふうに、すぐイコールで結び付けてしまう場合がありますが、家庭の中での役割ということも非常に重要でして、主婦が家事を行うことは重要な役割を果たしているというわけです。ですから、家庭、社会、その他さまざまな場における役割と非常に広いものを考えているのです。

ここで、歩くことに関係することを一つの例として、この三つの違いを示します。手足の動きとしての歩行、例えば訓練室の中で歩くということは、これは具体的な目的をもって歩くわけではなく、障害物もない平らなところで歩くだけですので、これはむしろ心身機能にあたり、活動にはまだ入りません。活動の一つの基礎ではありますが、活動といえるものは実用歩行であり、実際の目的をもって、うちの中でも外でも、あるいは電車に乗って遠くへ行くということも含めた実用的な歩行です。それから、例えば主婦業の一部として買い物に行く、歩くということは、それ自体主婦業という役割を支えているものですので、参加の一部と考えられるわけです。

また、環境因子はどういうものかと申しますと、環境といいますと、物的な環境、しかも言葉からしても、周りにあるものと考えがちですが、ICFの物的環境とは福祉用具も含めております。杖、車いす、装具、義足、等も環境です。要するに本人の体の外にあるものはすべて環境なのです。それからもちろん建築や道路や物的環境は環境です。

しかし、物的環境だけに限らず、人的環境、家族や友人や職場の仲間、あるいは介護保険サービスでやってきた、例えばケアワーカーがやってきて、この利用者に対して働きかければ、それは人的環境です。

それから社会環境として、制度やサービス、あるいは社会意識、障害をもっている人、あるいは高齢者に対して社会がどういう意識をもって対するかということなども社会環境です。このサービスの中には医療、福祉、介護等も含まれておりますから、我々はそういう部門に働いている人間が利用者に働きかけるということは、一つの環境を提供しているのだと考えられるわけです。

個人因子とは、年齢、性別、民族、生活歴、価値観、ライフスタイル、等非常にさまざまなものを含んでおり、この分類は将来の課題ということになり、まだ完全な分類はできておりません。しかし、これをご覧になってお考えになると分かりますように、これは非常に大事なことでして、この個人因子を無視するということは個性を無視するということになるわけです。これはほとんどイコール個性と考えてもいいかと思うわけです。

そのように考えていきますと、このICFモデルとは非常に包括的に人間をとらえようとしています。しかも、個性を尊重しつつ、一人一人全く異なった個別性に立った「生きることの全体像」をとらえようとしているといえるかと思います。例えば、健康状態だけからいえば、ある病気をもっている人は同じであるというようにいうこともできます。それから心身機能・構造も、どこの足を切断した人とか、脳卒中で右側が悪い人とか、そのように一括りにしやすいのです。

しかしながら、「活動」とか、特に「参加」ということになりますと、これは非常に個別性の高いことでして、環境や個人因子も非常に個別性が高いものです。ですから、それをすべて考慮してとらえるということは、個性と個別性を尊重してとらえるということです。これは医療においても、特に介護においても、個別的な対応、それから個別的リハビリテーションということは、非常に強調されてきているときに、ますますこのような考え方が重要になってくるのです。

それと関連しまして、半ば比喩的でありますが、この本人や家族はその人自身の生活や人生、活動、参加に関しては専門家であると考えるべきではないかと思います。この点線で囲った部分、活動、参加、個人因子、それから環境因子のかなりの部分、これは本人や家族が一番よく知っていることです。逆に言えば、本人や家族がきちんとこれに対して自分の状況を知らせていくという責任ももっているわけで、それをしていかなければ他人にはなかなかうかがい知れない面をもっているわけです。

しかし、そういう面を十分考慮しなければ、いい医療も、介護も、福祉も行えない時代になってきています。そのようなときに、ICFが専門家と、本人とをつなぐいいツールになると考えられるわけです。

先ほどからマイナスではなく、プラスから見るということを言っておりますが、しかし、そうなると逆にマイナスを無視するのかという疑問が生じてまいります。決してそうではありません。大きく生活機能というプラスの中に、障害というマイナスを位置付けてみるということです。それは分解しますと、心身機能・構造の中に機能構造障害というものがあり、活動の中に活動制限というものがあり、参加の中に参加制約というもの、すべてプラスの中にマイナスがある。そして、この三つを足したものが生活機能であり、障害であるということです。

もう一つ大事なことは、このそれぞれの中で相互作用があることです。プラスとマイナスは別々に存在しているものではなく、プラスとマイナスの間に相互作用があるのだということです。これが大事でして、人をとらえるときにマイナスしか見ないというのは、もちろん間違いですが、プラスだけ見るというのもいけません。プラスとマイナスの両方を見るのです。しかも、その間にどういう関係があるか、それから、実はこの下の三つの間にも当然相互の矢印があるわけですから、違ったレベルのプラス同士の影響、プラスとマイナスの間の影響、というように実は複雑な矢印があります。実際の例を考える場合には、矢印は一つだけの双方向ではなくて、一方向の矢印があっちにもこっちにもたくさん引かれているんだというようにものを見るべきだということです。

もう一つは、先ほど仲村班長も少し触れていたのですが、今のようにプラスの中にマイナスがある。これは健康状態についても同じですが、そういう見方をしても、まだまだ残る問題は、今のICFはまだ客観的な世界しか見ていないことです。実は本人でも家族でも同じですが、中にある心の問題という非常に大事な問題を見落としています。これは非常に難しい問題であることは確かですから、重要性は今度のICFをつくる過程でも、私どもも主張しましたし、非常に認識されました。しかし、今後の研究課題であるというように残された課題の一つでして、いま私が中心になり、国際的な研究グループをつくって、いろいろと研究を重ねている状態です。これももちろん、客観的な世界とはお互いに相互作用をします。

しかし、これはやはり別の世界であって、お互いに関連はするけれども、どちらかに還元するわけにはいかないということです。ICFを用いて、一人の方をとらえるということは、こういう構造で、しかもこの中に矢印がお互いにたくさんあるものとしてとらえるということです。

なぜ、そんなに難しい複雑なことを考えないといけないのかという疑問をお持ちかもしれませんが、それは人間というものが、それだけ複雑なものなのです。それを単純化してとらえると、いろいろな問題が生じるので、これが一番簡単にして、これだけのものになるのです。一番明快にして整理するというものの枠組みとして、これが大事なんだということです。

プラスの側面を見ることの重要さというものをリハビリテーションや介護に即して考え方を申しますと、リハビリテーションや介護の目的は最高の人生の質を実現することですが、そのためには障害だけを見ているのではいけなくて、健常な機能や能力を十分とらえなければいけません。

もう一つは、個性ということも重要ですし、また、その人特有の環境というものもとらえなければいけません。そして、その上でこのリハビリテーションや介護を行うことはプラスを増大させるということが大事でして、それは潜在的な生活機能を開発・増大させるということです。それにマイナスの減少も、もちろん大事でありますが、それによってこの目的は達成されるわけです。

さらに、先ほどレベルということを申し上げました。これはちょっと難しい言葉で言いますと、階層ということですが、ICFでは心身機能、活動、参加の三つの階層があります。その各階層の間には相互依存性と相対的独立性があります。相互依存性とは、互いに影響を与えあうことです。これはもう分かりやすいことですね。しかし、相対的独立性ということが実は大事でして、この三つのレベルに分けたということは、どこか一つのレベルだけでは問題は分からないのであり、三つのレベルというのは別なんだということです。お互いに関連はあるけれども、やはり独自性をもっているのだということで、そこがこの階層構造という考え方の大事なところです。

その例を申し上げますと、例えば脳卒中で右手、右足が麻痺をして、その結果、歩けない、字が書けない、その結果職を失ってしまうということがあります。これはしばしば起こることでありまして、これはやむを得ないと考えるか、そうではなく、これはこれでICFの考え方に立って解決できると考えるかということが大事です。

例えば原因から治すほかはないと考えて、原因は脳卒中だから脳卒中を治すというように考えても、これはもう脳の中に起こってしまったことですから、治すことができません。では、右肩麻痺という麻痺を治すのが大事なのでしょうか。これは「リハビリテーション」イコール機能回復訓練という考え方が強いので、これしかないんだと考えがちです。しかし、専門的な立場から言わせていただければ、これは甚だ疑問でありまして、不必要だとは言いませんが、これだけに頼っていたのでは、とても効果は上がらない場合が多いのです。

そうではなく、例えば歩くことに関しては杖や装具を使い、きちんと訓練実用歩行訓練をするのです。それから左手で字を書く訓練をするということをすれば、これによって歩けない、字が書けないというようなことは解決いたします。「活動」の問題は解決します。さらに、必要に応じて職業能力の訓練、片手で職業の行為を行うということをいたしますと復職ができるというようなことが、これは実はしばしば起こっています。

この活動レベルというのは必ずしも機能障害、心身機能のレベルによって、すべて決められてしまうものではないのです。相対的な独立性があって、そこに働きかけることで、そこを良くすることができるのだという相対的独立性があるから、そこを活用して活動向上訓練を行った成果として、こういうことが可能になるわけです。リハビリテーションにおいては、実はこういうことが非常に多いわけです。

ICFの目的としましては「共通言語」ということ、これは先ほどももう既に出ましたけれども、これは異なる専門家の間だけではなく、専門家と利用者、患者、障害者との間ということが非常に大事であり、また、それらと行政との間ということが非常に大事です。リハビリテーションや介護や福祉の実際に活用するということも、もちろん非常に大事ですし、その他、統計調査、研究、教育系もさまざまな使い道があります。

その一端としまして、医療保険、介護保険などへのICFの概念の導入ということを簡単にご紹介いたしますと、二年前、および去年の診療報酬、介護報酬の改定で、ICFの考え方がかなり大幅に取り入れられました。リハビリテーションの定義に、目的は生活機能の向上であるということが明記されたり、活動向上訓練ということが個別リハビリテーションの中心的な技術であるというように決められたりしました。また、リハビリテーション実施計画書、あるいはリハビリテーション総合実施計画書というものがICFモデルを骨格としてつくられたりということがあります。この上の二つの場合は、活動の能力と実行状況の違いを重視するというようなICFモデルを非常によく使った考え方が入っております。

それから昨年、老健局長の通知としまして、ケアマネジメントにICFを基盤とするべきだということも出されております。今年の1月には、高齢者リハビリテーション研究会、これはお手元に啓発用のパンフレットがございますけれども、それもICFが骨格となっております。それから、7月の社会保障審議会介護保険部会の報告にも取り入れられております。それから老人保健事業の見直しに関する検討会、これは先ほど紹介がありましたけれども、この11月、ほんのつい先日出されたものです。

お手元の資料1の「生活習慣病予防と介護予防の新たな展開にむけて(老人保健事業の見直しに関する検討会中間報告」を少しご覧いただきたいと思います。この最初のページを開いていただきますと、「活動的な85歳」、これは社会参加を含めて生活機能が自立し、生きがいにあふれた「活動的な85歳」を目標とするべきだと述べております。

そして次のページには、介護予防の中に二次予防として、生活機能低下の早期発見、早期対応ということがうたわれ、さらにページをめくっていただきますと、「介護予防」という一番下の丸のところ、「個々の生活行為(活動)の改善を通じて、生活機能全般の改善を図る事業(サービス)を提供する。」そして次の24ページには特に重要な図が出ておりまして、生活機能が低下したときに、それを早期に発見して早期に向上させる、集中的な対応をする水際作戦という言葉が使われております。最後のページの25ページの二つ目の丸には、生活機能とは「心身機能」「活動」「参加」であるということまで明記されております。そのようにこの介護予防といういま非常にホットな話題になっておりますものの中に、ICFの考え方が大幅に取り入れられているということが非常に大事なことかと思います。

以上、少し前置きが長すぎましたけれども、では、これからの鼎談のポイントをちょっとお話申し上げたいと思います。

ポイントの第一は「共通言語」として、それぞれの分野でどうこれを用いるかです。「共通言語」とは、要するに話が通じないということをなくそうということです。医療・福祉・介護のそれぞれの分野の間では協力や連携をスムーズに行うための共通認識づくりのために用いようということです。それから各分野の中では、当事者を中心としたチームワークを構築するために用いようということです。それから、クライエントと専門家との間では、その人の生活と人生についてクライエントが専門家なんだということを考えて、それを尊重するというために使おうということです。

それをどのように活用するかに関しましては、その必要性をよく考えることです。それは今までしばしば言われてきました、専門家は権威主義、パターナリズムが強いというところから脱却しようということです。そして、その結果としてクライエントの自己決定を専門職チームが支えるために役立つようにしたいのです。そして、クライエント主体を生かすためにはクライエントが問題を整理し、積極的に発言できるようにする道具として活用してもらえるように普及させたいのです。

そして、各サービスの間の連携のツールとしましては、これまでは医療・福祉・介護というもののそれぞれの関係が変わってきていると思います。特に介護保険ができたことによって、かなり大きく変わりましたし、その他にもいろいろと変わってきております。今までは、いわば縦軸、時間軸に沿って、医療が終わって介護にバトンタッチするとか、福祉にバトンタッチするという縦の連続ですから、そのときだけうまく話が通じればよかったわけです。しかし、それ自体も「非連続」であったということは否めないわけです。

しかし、今や同時並行的に横の関係も強く、医療も受けつつ、介護も受け、そして福祉も必要とするという形にどんどん変わってきております。そうしますと、縦と横の両方の緊密な連携が必要になってきます。そうすると、ますます「共通言語」なしにはとてもやっていけないという状況になってきて、そこにちょうどよくこのICFがもたらされたといえるのではないかと思います。そこで大事なのは生活機能の履歴です。病気の履歴も一つ大事ですけれども、もう一つ見落とされている生活機能の履歴、それを共有されることです。横でも共有し、縦にも、時間軸に沿っても共有するということが非常に大事になってくるわけです。それをどういうふうにしてICFを活用する具体的なツールとして考えていくかということです。

もう一つは、そういうICFがまだまだ広く知られていないし、正しい姿が知られていないことです。それを普及し、本当に役に立つものとして活用していくための戦略をどう考えたらいいか。各分野ごとのやり方もありますし、共通のやり方もあります。そうすると、専門職の意識をどう変革していくかということが問題になりますし、教育を通じて普及することも必要です。それは専門職の教育は当然ですが、むしろ小学校、中学校から、あるいは高等学校などで、こういう考え方をすべての国民に若いときから知らせるということも必要なのではないのでしょうか。それから行政に生かす、それも我々つい厚生労働省との関係だけを考えがちですけれども、その他の省庁との関係ということも、もっと考えていく必要があるのではないでしょうか。一般国民への啓発のためには、いろいろな媒体を通じて啓発を行っていく必要があるのではないかということです。

そのために、今日はできればツールのあり方まで考えたい。これは当然、目的によってツールは具体的に違ってまいりますが、どういう場面で用いるのか、それからどう用いるのか、それからツールの備えるべき要件は何かなど具体的にこういうものがいいというところまでは、到底話はできません。もっともっと時間をかけて議論しなければいけないことですが、備えるべき要件は何かということぐらいまでは、今日お話し合いができるのではないかと思います。

少し前置きが長くなりましたが、早速鼎談に入りたいと思います。それでは先生方、どうぞお戻りください。少し私がしゃべり過ぎましたので、それぞれの方から、各分野の課題として、今日こういうことを一番話したいのだということを簡単に10分以内くらいにお話をお願いできないかなと思います。まず、大橋先生、よろしくお願いいたします。

大橋: 大橋でございます。この10月まで日本社会福祉学会の会長を6年ほどやっていたものですから、今日は社会福祉学の分野から少し発言をしろということですが、社会福祉学全体の動向を踏まえて話をするには少し時間が足りないので、私の個人的な問題に引きつけながら話をさせていただきたいと思います。

私自身の研究なり、あるいは実践から考えますと、ICFの考え方というのは、既に1970年ごろから考えておりまして、今でこそ社会福祉の分野では地域福祉ということが主流になってまいりましたが、私は1970年ごろからずっと地域福祉と社会教育の学際研究を行ってまいりました。その地域福祉と社会教育の学際研究をやってきたものにとっては、このICFの考え方はある意味では当たり前でした。

私がよく使うジャン・ジャック・ルソーが『エミール』の中で書いている「呼吸することと生きることとは違う」ということを、私もよくその当時論文で使っているのですが、単に呼吸することを保障していくのか、その人が人として生きることを保障していくのかということを随分そのころ使っておりました。そういう意味では、まさに人が生きるということを全体にとらえる、そういう視点がなぜ社会福祉にないのか。逆に、なぜ教育の分野にないのかということをずっと学際研究の視点から問題提起してきたものにとっては、このICFの考え方はうれしい限りです。我が意を得たり、やや遅きに失した観があるというのが正直なところかもしれません。

ただ、その考え方が社会福祉学分野、あるいは社会福祉実践分野すべてに行き渡っていたかどうかということになりますと、これは別の問題になるわけです。例えば、1970年に心身障害者対策基本法というのがつくられました。そのときに私は、その心身障害者対策基本法の第25条に非常に感動したのを覚えております。障害を有する人たちが、文化、スポーツ、レクリエーション活動ができるように環境整備しなさいと書いてあります。それだけなら、まだそうかというわけですが、それどころか、障害を有する方々はややもすると文化、スポーツ、レクリエーションをやる意欲をもっていない場合が多いので、意欲を喚起しろとまで実は1970年段階で書いてあるんですね。

私はそこで障害者の社会教育とか、高齢者の社会教育、社会参加というものを随分問題提起し、自分でも障害者の青年学級などをいち早くやってきたものです。そう考えますと、その当時の障害者福祉論をやっている方々は、あまり障害者の学習、文化、スポーツということについて触れてくれていません。今でも障害者福祉論の中のテキストなどを見ると、触れていないのがたくさんあります。逆に社会教育のほうを見ると、障害を有する方や高齢者の文化、スポーツ、レクリエーションと生活の問題を結び付けて書いているかといえば、あまりこれもない。こういうことです。

1990年になりますと、在宅福祉サービスというものが法律上制定化されてまいりました。私は1990年のいわゆる社会福祉関係8法改正以前から在宅福祉サービスは六つの要件でとらえなければならないということを述べてまいりました。それは入所型施設で提供しているサービスを細かく分解して六つに分類できる。一つは居住空間サービスであり、二つ目には家政サービスであり、三つ目には保健サービスであり、四つ目には自己実現サービスであり、五番目に経済サービスという、五つの大枠で在宅サービスをとらえなければならない。その五つの大きなサービスの中をもっと細かく分類していけば、多様な在宅サービスというものがイメージできるのです。そうしないと、地域での自立生活が可能にならないという問題提起をしてきているわけです。その中には居住空間という生活環境の問題も当然入っていますし、移動の問題も視野に入れているわけです。あるいは家事援助ではなくて、家政サービスなんだと。単に身体的なケアをするだけではなくて、買い物の問題や財産管理の問題を含めてやるべきではないかということを問題提起しているわけです。そういう1990年以前に、既に在宅サービスのあり方の論議をしていたものにとっては、もっと早くこういう問題が出てきてもよかったかなというのが実態です。

ようやく社会福祉の分野では、2000年の社会福祉法の考え方の中で、個人の尊厳の保持を旨とした地域での自立生活を支援する。そして、サービスを総合的に提供するのだという考え方できて、ようやく我々が言い続けてきたものが集大成されて出てきたというのが現実ではないか。そういう点でICFが2001年に出たというのは、社会福祉の分野からいけば、もっと早く出してくれればなというのが正直なところかもしれません。

しかし、そのことが社会福祉分野において、ICFの考え方をすべて既に定着しているのだと考える。それはやや違うかなということが一つあるかと思います。二つ目に、社会福祉というのは一体何を目的にするのかといえば、その個人の尊厳の保持を旨として、その人のウエルビーイングを保障していくことだろうと思っています。そのウエルビーイングを保障する際に、従来の社会福祉は非常に救貧的なサービスの色彩を色濃くもっていました。従って自立援助というと身体的に自立をさせて、あるいは自立を援助して、経済社会活動に復帰するという、あの昭和24年につくられた身体障害者福祉法の目的にどうしてもいっちゃうわけです。あるいは、経済的に自立させるということで、母子福祉金のように貸し付けをして、その家庭が経済的に自立できるようにする。経済的身体的自立に目がいっていたわけです。

しかし、我々が考える社会福祉の目的というのは、そのような狭いものでないのではないか。私は自立援助といっている場合の自立のとらえ方というのは六つある。一つは労働的・経済的自立。二つ目に精神的・文化的自立。三つ目に身体的・健康的自立。四つ目に生活技術的・家政管理的自立。五つ目に社会関係・人間関係的自立、六つ目に政治的・契約的自立という六つの自立の要件からとらえなければならない。それはアブラハム・マズローがいうところの欲求階梯(かいてい)説では決してない。欲求階梯(かいてい)説なんていう発想をしてみたら、サービスを必要とする人たちの自立はできない、援助はできないと言い続けてきたわけです。看護の世界にも随分アブラハム・マズローの欲求階梯(かいてい)説が入っていますし、社会福祉の分野でもかなり入っています。私は一貫してそれは間違いだと言い続けてまいりました。このような六つの自立のとらえ方、要件というのを考えていけば、その人のウエルビーイングがどういう自由によって、どういう分野で十分でないのかというアセスメントというのが非常に重要になってくるわけです。

そのことを私は言い続けてまいりましたので、今回のICFの社会参加の問題、活動の問題、心身機能の問題等を含めて、総合的に生活がどうなっているかということを考えるとらえ方は、大変我が意を得たりということになるわけです。

では、なぜICFの考え方が日本の社会福祉の分野に入っていなかったのかといえば、日本は1970年から90年の間に施設福祉サービスを中心に考えてしまったわけです。その施設を利用できる要件に合うか合わないかで、人間を分類してしまったということがあります。あるいは福祉事務所などがもっている行政サービスに合うか合わないかということに、ただ、判定をしてきたという、そこに問題があったのだろうと思います。ところが、1990年以降、在宅サービスが整備されてくる中で、一人一人住んでいる生活環境が違うわけですから、その一人一人の状況に見合って、求めと必要と合意に基づいたサービスの提供をしなければならないということが当然出てくるわけです。

ですから、従来の社会福祉は施設だけを考えていれば、あまりソーシャルワークということは必要ありませんでした。ケアワークがどうしても前面に出るわけです。その場合のケアワークは身体的な介護ということになるわけです。ところが地域で自立生活を保障していく在宅サービスというものが制度化され、その考えが定着してくれば、一人一人生活環境が違うわけですから、当然のことながら、その一人一人に見合った必要と求めと合意に基づく援助をしないとならないわけです。それを先ほど上田先生の説明がございましたように、客観的な分野だけでなくて、主観的な側面も入れなくてはならない。つまり、本人が何を求めているのか。一方、専門家は客観的に何が必要だと考えるか、求めと必要、その上で両者が合意をしていくという、こういうケアマネジメントの考えを軸にしたソーシャルワークというのが、いや応なしに必要になってくるのではないだろうかと思っているわけです。

では、ケアマネジメントしてサービスを提供すれば問題が解決するかといえば、決してそうならないわけです。知的障害者の問題であれ、精神障害者の問題であれ、まさにその人たちが生きる意欲をもち、活動できるように継続的に援助してやらなければならないわけです。その中で、ソーシャルワークではストレングスモデルとか、エンパワーメントモデルと呼ばれるような、その人の生きる意欲を引き出していこうということが強く言われるようになるわけです。しかし、これは何もソロモンが言い始めたから日本に入ったというのではなくて、日本では大正期に既に小河滋次郎という人がその人を救うということは、その人の精神を救うことだ。救済の精神は精神の救済であると言っているわけです。そして、精神を救済するということは、その人自身がどういうふうに自分で人生設計をし、見通しをもてるか、それを援助するのが社会事業家の役割だということを大正期に述べているわけです。今更カタカナ語でエンパワーメントアプローチと言わなくても、日本の歴史の中でそういう実践というのはあるわけです。ただ、あまりにも制度に合うか合わないかということと、施設に入所させるか、させないかということでサービスを考えてきたために、このように個別援助、家庭で必要とされている視点というものが十分に発達してこなかったということは事実かと思います。

しかも、在宅サービスをやっていけば、私は『コミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』という本も書いておりますけれども、どう見ても、制度際サービスだけではうまくいかないわけです。近隣関係がどうなっているか、近隣関係が積極的に援助する家庭なのか、それとも排除する論理で動いているのかということは、その在宅サービスの場合には当然問われてくるわけです。そこで我々はエコマップを書いてみようよと。その家族、個人がどういう近隣関係の中で生きていて、どういうサービスを活用しているのかということを生態学的に分析しようというエコマップを書くということも、ずっとやってきたわけです。そういう点で、まさに活動と参加というものをもう一度見直しをしようというのは、とっても大事なことだったのではないだろうかと私は思っています。

しかも、私どもは1970年代から福祉教育というのは必要だと言ってきたわけです。障害をもった人や高齢者が何らかの福祉サービスを必要とするときに、かわいそうだからしてあげるという福祉観でいいのか。そうではなくて、もっと共に生きる、そういう見方ができる住民に育たなくてはいけないのではないか。その中で、福祉サービスを必要とする人自身が、きちんと自分の意見表明できる条件をどうつくるか。その二重の意味を含めて福祉教育の必要性というものを実はやってきたわけです。特に私のように地域主義でやってきたものにとっては、福祉教育であれ、あるいはコミュニティソーシャルワークであれ、当たり前のことであるわけです。しかし、属性分野ごとに障害・高齢・児童というふうに分けて、しかも、その分野ごとのサービスを入所施設に限定して考える福祉関係者の場合には、そこまで広がっていなかったのかなと思いますから、そういう点では、地域福祉とか社会教育の学際研究をやってきた私にしてみれば、今更という思いがしないでもない。だけど、WHOがそれをオーソライズしてくれたし、日本の政府がそれを受け入れ始めてくれているわけですから、この考え方はなんとしても広げなくてはいけないと考えるわけです。ただ、私の考え方はどれだけ社会福祉学、あるいは社会福祉実践の分野で、きちんと受け入れられていたかどうかというのは別問題としても、そんなことをとりあえず考えていたということです。

上田: どうもありがとうございました。大変豊富な内容を短時間でまとめていただきましてありがとうございました。それでは続きまして、野中先生、よろしくお願いいたします。

野中: 皆さん、こんにちは。私は福祉の専門家ではありませんし、医療の専門家の医師という立場と、もう一つは日本医師会で介護保険とかを担当している立場ですので、今お二人の話を聞いて、私としては宿題というか、肩に重い荷を背負わされてしまったなという意識です。私は実際にこの4月から日本医師会におじゃましましたけれども、私は現場で医療を提供している人間として活動していますので、今のお二人のおっしゃったある面では当たり前なんですけど、それがケアマネジャーとか、さまざまな人たちになぜ伝わらないのかなどその辺のことを少し私なりにお話をしてみたいと思います。お二人は学者の方なので、私の話はちょっと世俗的かもしれませんけれども。

だいたい医師になる原点というのは、基本的には救急医療、いわゆる人間の命を救いたいなということで、医師という仕事につきました。当初、私は救急救命センターというところに行きたいなと思ったのですけれども、昭和47年に医師になりましたので、そのころは救急救命センターなんてなくて、例えば患者さんが脳卒中で来られても、そういう病室に泊まり込んで治療するということが主だったわけです。

その後、何とか救命ということに携わりたいなと思って、1年後から手がけた仕事は人工透析です。先輩の先生方は人工透析をやって人間の救命ができるのかどうか分からなかった時代ですけれども、私が携わったころは透析で治療すれば、人間の命を助けられるという時代になったことは、私にとって非常によかったと思います。

けれども、そのあとに、私たちがはたと気が付いたのは、その患者さん方の救命はできても、その患者さんは今度は週2回とか週3回病院に通ってこなければならないと、仕事ができないとか、あるいは職場でのハンディキャップを補うために日曜日も出勤をされるとか、そういう部分で苦労をされていました。そういう中で、地域に透析の診療所というのはそんなに多くなかったのですけれども、いろいろな患者さんがおられ、何とかこの患者さんたちが職場に復帰するためにはどうしたらいいかということを考えたのが、私としては医学という仕事の中での原点です。今でいえば当たり前の話ですけれども、夜間に透析するセンターをつくればいいんだということで、夜間に透析をすることで、何とか患者さんが仕事に復帰できたことは、私の医師としての仕事の中で、社会参加という部分を考えはじめたことだったと思います。

もう一つ、考えさせられたことは、ある地方の病院に出張していたときですけれども、脳卒中で運ばれてこられた患者さんに、一生懸命救命処置をしていたときに、その奥様が「先生、障害があって寝たきりになるようだったら助けないでください。」と私に言われました。私は医師として命を救うということが一番自分の使命として大事だったのに、なぜ?と思い、その奥さんにそんなことないでしょうという話をしたのです。

あとになって冷静に考えたときに、昭和50年代に、患者さんが脳卒中を起こされて、麻痺の障害が残されて、お家にもし帰られたとしても、そのときには奥様の苦労は大変なものです。たとえ施設に入られたとしても、経済的には大変だったろうと思います。

私にとって、今お話した一つの出来事と人工透析は、患者さんの生活、あるいは社会の参加という部分ができなければ、医療は完全には遂行できたとはいえないのだということを、考えさせられた原点でした。

その後、私は大学をやめて地域に戻って、先ほど言いました在宅医療などを始めました。まだまだ多くの医師は、治すということから、支えることに対する視点に、いわゆる転換がまだまだできていないというのが現状だろうと思います。

私は人工透析の治療はしていますけれども、その傍らに在宅医療をさせていただいています。いわゆる在宅医療においては、患者さんの病状が安定しているという条件が本当はあるわけでして、その中に医療がどうやってかかわるかということで考えたときに、実はその患者さんの「活動」、あるいは「参加」とか、そういうものを全面的に考えていかなければならないと思います。ただ単にそこで血圧を測って、点滴して薬を出すという話ではないはずです。そういう部分の中で視点の転換というのは一番必要だなと痛感しています。

ただ、どうしても最近ではケアマネジャーや、ホームヘルパーさん、訪問看護師さん等がおられますが、私たちに接するときに、患者さんの生活自己実現とか、社会参加とか、そういう面でもつきあってくださればいいのですが、日ごろは何も私たちには情報が来ません。しかしながら、熱が出た、食べられなくなったというときだけ、医療に対してニーズを言ってこられる。これでは私たち医師は先ほどからのICFの考え方ができなくて、そこに医師が参加できないという現状があるのが現実だろうと思います。

介護保険が始まりまして、ケアマネジメント、そしてサービス担当者会議、そこでケアプランをつくるという作業があります。そこに私はこの介護保険制度のすばらしさがあると思うのです。しかし、実際にはなぜそれが円滑に行われていない。よく言われることは、私は非常に悔しいのですが、医師に対する敷居が高いということです。医師に対して敷居が高いのはなぜかということが、確かにそれは医師が、いわゆるケアマネジャーの方々との接し方の中での対応の悪さもあるだろうと思うんですけど。

ただ、私も本音で言えば、現場で担当者会議とか、そういうところで、ケアマネの方々やさまざまな方々と一同になって話すということは、実際医者としては怖いんです。すべてのことが分かっていなくてはいけないのではないかと医師として思っています。でも、そこで一回担当者会議に出て、そしていろいろな患者さんの社会参加とか、いろいろな部分をみんなで共有し合って、何とかこの人の自己実現という部分を実現する話し合いをしたときには、これは楽しさになるのです。医師がその楽しさをすぐ分かるには、少し時間がかかるような気がしていますし、その辺の部分をご理解いただきたいと思います。

もう一つは、病院から患者さんが退院していくその仕組みが一番の現在の問題だろうと思っています。時間が短いのでまた後ほどお話しさせていただきますけれども、私としましては、いま申しましたことを日本医師会としてとらえながら、医師に対して、今日のICFという「共通言語」というか、認識をもって、さまざまな人たちと話し合ってほしい、そしてそれが患者さんの自己実現になるんだよということを提案してまいりたいと思っております。まず一番言いたいことは、そういう部分です。

上田: どうもありがとうございました。私もちょっとコメントをするとプログラムに載っておりますので一言申し上げます。私の専門はリハビリテーションですが、むしろ介護のことについてお話ししたいと思います。

結論だけ申し上げますと、介護を考える場合にもっとも基本的なことは、プラスを増やすということを先ほどスライドでも示しましたけど、それも介護でも考える必要があるのではないかということです。介護というと、ついできないことをして差し上げるのが一番いい介護で、親切に何でもしてあげるのがいいことだと思いがちです。しかし、実はそれは本当に本人のためになっているのか、むしろ介護者にとってそっちのほうが楽だからそうしているのではないのかということです。

これは私のリハビリテーションの長い経験でもそうです。リハビリテーションで家族に私がよく申し上げたのは、じれったいだろうけれども、本人ができる範囲は本人にやってもらって、そしてどうしてもできないところだけ助けてあげて、また今度は本人ができるところを本人にやらせてくださいと。

例えば、服を着るのに非常に時間がかかったりする。それはとても不可能なぐらい時間がかかるのであれば、それはやってもらうのは無理な話ですけど、そうではなくて、ある程度の時間をかければ着られる。だけどあるところで、ちょっと袖に手を通すときとか、そういうときだけちょっと助けてもらえば、あとは自分でできる。そういうことを繰り返してやっていけば将来は自分で全部できる可能性は十分ある。そういうときに、むしろ手を引っ張って、袖を通して着せてあげたほうが時間的にはずっと早いんです。そういうようなことが今の介護の現場においても行われているのではないだろうか。

家事援助の問題についても家事援助のやり方というものが問題なのであって、家事援助そのものがいいか悪いかという議論は、非常に現実を見ていない議論です。家事のできるところは自分でして、できないところだけ助けてあげる、そういうことをやっていくうちにだんだんできる範囲が広がっていくという、よくする介護というものがあるはずです。そうではなくて、何でもしてあげるというのはむしろ手抜きであって、介護者にとって楽な介護ではないのか。

それはやはりICFの中で、生活機能全体の構造を考えた場合に、いま挙げたのは活動の例ですけれども、参加についても、参加を伸ばすような介護のあり方というものは当然あること を、これからの介護あるいは介護予防の中でもっと考えていくべきではないかということだけ、追加させていただきたいと思います。

それでは、このプログラムに沿いまして話を進めていきたいと思います。各分野間の連携の課題ということです。これまで、医療と福祉の間、あるいは介護、そういう分野の間に「共通言語」がありませんでした。「なくてすんでいたのか」とレジメには少々嫌みな書き方をしておりますが、一見すんでいた、一見すんでいたということは誰かが割を食っていたわけで、その割を食っていたのは、結局は利用者、患者さんたちであったわけです。そうでなくしなければいけないということは、本日の鼎談の3人の考え方は共通しているわけです。ではそのためには一体どうすればいいのか、連携のためのツールとしての「共通言語」というのは、どうあるべきかということです。

それで、私から問題提起をしたいわけですけど、まず野中先生に伺いたいのですが、介護の場面で考えますと、介護は医療と福祉を合体させたというふうにいわれております。確かにそのとおりなのですが、医師の関与の仕方というのは、今のところはかかりつけ医の意見書が主な関与で、本当にそれだけでいいのだろうか。それからかかりつけ医の意見書というものは、今は一般の医師が書きやすいようにということで、どうしても健康状態とか、心身機能が中心になっています。それをもっと広げてICFの考え方を導入するという必要はないのだろうかと。その辺から話を始めたいと思います。

野中: おっしゃることは、一つは主治医の意見書のあり方、もう一つの問題は主治医がどういう機能をもっているかにつきると思います。

実際には医師が心身の機能とか構造だけではなく、そのあとの日常生活の「活動」や「参加」の点からみると、本人が何をしたいのかということも聞きながら、日常生活ができるという視点を、主治医という機能にもたせるというのであれば、今の医療の現状から考えるとまだ不十分といえます。けれども、やはり病院というところで、病気の専門医師として存在している医師に対して、診療所の、いわゆる地域にいて患者さんの病気を発見するという機能もあるけれども、患者さんの健康管理をしながら、患者さんの生活を支える医師の役割というものが、明確になっていかないとこの問題は解決しません。また、そこが問題になったときには、例えば主治医の意見書もICFの考え方で、もっと適切に考えていくということもあるだろうと思います。

ただ、まだまだ国民が主治医を選ぶときに、どうしても病気を治してもらいたいという視点で選びます。そうすると、例えば医師の背景には高度な医療体制がなければ、患者さんは不安ですから、その観点を今後交通整理する必要があるだろうと思います。

もう一つ、私は在宅医療も行っていますけれども、患者さんといろいろな話をしていると、患者さんは遠慮しつついろいろと言ってくださいますけど、私が患者さんに「あなたは実は何をしたいのですか」と言うと、「本当は美容院に行きたい」とか、「野球を見に行きたい」とか、そういうことも言ってくださるんです。ケアマネジャーがなかなか引き出せないようなことも言ってくださる。

ちょっと話が長くなりますけれども、私の在宅の患者さんが病院から退院されてこられて、車いすの生活になられた。何とか家で車いすから逃れましょう、脱却しましょうという話をしたのですけど、何人かの方々が入ってくださっても、やっぱり立ち上がると痛いからということで、なかなか車いすからの脱却はできなかったのです。

話しているうちに、「こんな姿になったから、外に出たくない」という話があったわけです。私が住んでいるところは浅草ですから、浅草の三社祭とか、花火があります。「昔、花火とかお祭りのとき、どうしていたんですか。」と言うと、「昔懐かしい人がいた」とか、「お祭りではこういうことがあった」と話す。「だったら車いすだって出られるんじゃないの」と言ったら、「でもこんな姿になって」と。それ以上私はつっこまなかったのですが、その話を受けて今度はケアマネさんがそこへ行って、そして結果的には車いすでも家から外に出られるような手だてをしてくださった。そのあと患者さんが一回外に出たら、地域のさまざまな人方と会うことが楽しくなり、そして今度は上野駅へ行ってきましたとか、最終的には患者さんから、「先生、今度、先生は来なくていいです。私が診療所に行きます。」と言ってくださった。私としては本当は大打撃ですけれども、患者さんが診療所に2週間に一遍月曜日に来てくださっている。それで、また「どうやっていますか」という話になる。そこででてきたことを、私一人だけではなくて、あとは介護する方々とか、ケアマネさんとかに生かしてもらう。

ちょっと話が横にそれましたけれども、当面は主治医もこういう視点で見ていただきたいということを日本医師会としては、個々の先生方にお願いをしていくということだろうと思います。

上田: 大橋先生にも今の問題についてご意見いただきたいと思います。また、さらに医療と福祉の間の連携、今までの問題点というもの、それからそれをどうもっていったらいいかです。

例えば、主治医の意見書というと、一応フォームが決まっていますけれども、医療のほうから福祉のほうに紹介するというときは、単なる紹介状ということで、何のフォームも決まっていないですね。その辺も非常に問題になるところだと思います。

私の専門分野の例を挙げますと、リハビリテーションに他の科から紹介状が来ます。病気のことは非常に詳しく書いてある。それから、病室に往診に行ってカルテを見ますと、大学病院ですからとてもよく書いてある。ですけど、それをいくら読んでも、この人は歩けるのか歩けないのか、どこにも書いていない。リハビリテーションにとっては役に立たない。そういうようなことが福祉の側から見ても、病気のことは詳しく書いてあるけれども、何の役にも立たないというようなことがあるのではないだろうかということも思いますので、先生の立場から・・・。

大橋: 従来の医療は急性期医療が中心でしたから、急性期の疾病が治れば、自宅で自立生活が可能だった。そこには自宅での生活と病院での生活が乖離(かいり)していても、ある意味では許されていたのだろうと思います。

逆に社会福祉の分野の入所施設はいわば家族機能が十分発揮できない、結果的に家族から離されて施設に入所する。そこでは単身者個人のADLを問題にして、ケアをするという発想できたのだろうと思います。

ところが、高齢化社会が進み慢性期疾患がずっと増大してくる中で、この両者が画然と分かれていたものが分けられない状況になってきたのではないかと思っています。その中で、私は医療機能の構造化と地域化といっていて、今まで大学病院も無床診療所も同じ扱いだというふうにいっていたのも、もう違うのではないだろうかと。やっぱり大学病院がもっている高度医療の側面と無床診療所がもっている機能とは、機能としては違うのではないか。もちろん医療という機能では同じだとしても、医療の中の特化した目的は違うのではないかと思っているわけです。その無床診療所の医療機能というのは、慢性疾患を有している住民の在宅サービスを考えれば、限りなく福祉と結びつくのではないかというふうに考えてきておりまして、地域の福祉分野では地域トータルケアシステムということをずっと言い続けてきたわけです。

最近、厚生労働省は地域包括支援センターという言葉を使っておりますが、私どもは地域トータルケアシステムみたいなことをやらざるを得ないのではないか。それは医療保健と介護保険と地域保健と地域福祉に関する費用の社会的コストとしての合理的な活用の仕方もそうですし、サービス両者、個人のサービス利用上からの便宜性から考えても、トータルケアというのを考えるべきではないか。これは地域実践としても、地域福祉計画としてもやるべきだということをずっと言ってまいりました。

例えば、香川県の琴平町というのは1万1千人の人口ですが、ここでは5、6年前から、医師会と在宅介護支援センターの訪問介護員、看護師等が合同のカンファレンスをやっているわけです。お互いが事例を発表し合って、お互いが討論するということをやっているわけです。その際に医師会の結集率は、医師会だけの会議にはあまり来ないけれども、合同カンファレンスのときは非常に出席率がいいということがあるわけです。

時間がないので、詳しく話ができませんが、そういうことがありますし、あるいは長野県の茅野市の場合も、地域医療ということでずっと諏訪中央病院が頑張ってきましたけれども、鎌田實先生が地域医療の視点から限界だというので、「大橋さん、地域福祉の視点からコーディネートしてくれ」というので、長野県茅野市の計画づくりをしたわけです。これは『福祉21ビーナスプランの挑戦』という本になっております。市内大体人口6万弱のところですが、そこで医師会も4ブロックに分けて、できるだけ掛かり付けにしてほしいと。そして病診連携を徹底的にしよう。それから診々連携をやろうと。要するに専門診療科目をもっているわけですから、自分の得意ではない分野はお互いが助け合っていくというら診々連携、病診連携をやろう。その上で市内を四つのブロックに分けて、保健師とソーシャルワーカーと社協の職員を3人チームで必ずセンターに配属しようという考え方をもち込んでいるわけです。そこでは既に医療と福祉の連携が始まっているわけです。

あるいは沖縄県の浦添市というのは、人口は10万ですが、ここにある同仁病院というところは、150ベッドですけれども、なんと5人のソーシャルワーカーをおいています。150ベッドで病院5人のソーシャルワーカーをおいているというのは大変なことだと思いますが、しかし、そうしたほうが病院経営がうまくいくというのが現実です。最近、私のところに相談に来るのは、福祉の分野よりも病院長から、実は病院の経営コンサルタントをやってほしい、ソーシャルワークという視点から見たほうがいいのではないかという依頼が随分飛び込んできているわけです。そういう意味では、今までの医療と福祉は財源的にも違いますし、養成の過程も違いますし、社会的な評価も違いますけれども、現実にはかなり連携が進んできているのではないかということです。

富山県の国保診療所では病院の中に地域医療連携室をもっていますが、それのカウンターパートナーとして、社会福祉協議会などに地域包括支援センターをもっていまして、その地域包括支援センターと病院の地域医療連携室とが合同でカンファレンスをやるという、そういう仕組みまで出来上がってきているところがあるわけです。

そうなってくると、上田先生が求められている「共通言語」をどうするかというのは非常に大きな問題になります。このところはまだ試行錯誤しているのが現実でございまして、事実上、電子カルテなどが進んできていますが、しかし、電子カルテを社会福祉サイドが十分に読みこなせるかといったら、読みこなせていないというのが現実かと思います。逆に言えば、電子カルテの中に書かれている項目、我々で言えば、そのアセスメントシートの項目が、正直なところICFの視点からいくと非常に弱いということも事実です。

ただ、これは病院という限られたところで、個体を生物レベルで見ている医師にそこまでアセスメントしていただくのは無理なわけですから、別のソーシャルワーカーなり、ケアワーカーがきちんとそこに書き込めるような、そういうシステムさえつくればよろしいのではないか。ただ、そこのツールをどうするかということと、システムをどうするかということが十分に全国的にこれだというものが開拓できていない。いま試行錯誤でつくっている最中だということが私どもの実践的な経過だということです。

私は自己実現サービス・アセスメントシートと言っているわけですが、介護保険のアセスメントシートはどう見てもICFとは相容れないと私は思っているわけです。あくまでもADLをもとにしたアセスメントにすぎないのであって、我々として要介護認定のためのシートですからやむを得ない。だけども、援助のためのシートとしたら、全然別のものをつくらないといけないのではないだろうかと思っています。そういう取り組みをやっているわけですが、なかなかこれがうまく全国的に普及していないのが現実かと思っています。

そういう意味では、掛かり付け医の意見書の問題についても、フォームという言葉を上田先生は使われましたけれども、フォームでも、アセスメントシートもそうですが、何をお互いにチェックしているのかということを、お互いが事例研究の中で出していく必要があるのではないかと。私はよくソーシャルワーク教育の中で言っているのは、医師がアセスメント上留意するべき点と、看護師、保健師がアセスメント上留意するべき点と、理学療法士が留意している点と、ソーシャルワーカーが留意している点との違いをきちんとお互いが認識したほうがいいと。お互いが認識した上で、共通は何かと見ていかないと、最初から一緒にやればいいという論議にならないのではないかということをいうわけです。そういう意味では、社会福祉のほうからいけば、ソーシャルワークというのは人と環境との間に介在して、その人のウエルビーイングを保っていくわけですから、その環境というもののとらえ方がすごく重要になってくるわけです。環境が個人にどういう影響を及ぼしているのか。そのかかわりをどれだけ丁寧に見られるかというのは、やっぱりソーシャルワーカーとして大事なことではないか。それは先ほど言った自立のとらえ方とか、在宅サービスのとらえ方というところからチェックをしていくことになるのではないだろうかと思っております。

上田: どうもありがとうございました。時間の関係もありますので、まだまだ、これだけでも非常に深めるべき問題がありますが、次に移りたいと思います。

クライエント、つまり利用者、患者あるいは家族まで含めて、それと専門職との協働の上で、このICFをどう生かすかということです。これは今までの専門職の間の「共通言語」というのに加えまして、さらに難しい問題が出てまいります。ある程度の専門用語をしても、福祉の専門職でも、教育の過程においては一定の医学的なことも学ばれますし、ある程度の共通の知識というものがあるわけですから、多少難しい言葉を使っても分かる。しかし、一般の方、すべての方に分かっていただけるような「共通言語」ということを考えますと、これは非常に難しい問題になりますね。ある程度の専門家の用語でも分かる方もいらっしゃるかもしれないけれども、全く難しいという場合もあり得る。

しかしながら、先ほどから繰り返して言っていますように、その人の生活・人生というのはその人が一番よく知っているわけだから、その人に発言してもらわなければ、専門家も分からない。専門家もソーシャルワーカーも医師も、今までインテークとか、病歴をとるというときには根掘り葉掘り聞いて、やっとその本人しか知らない情報を引っ張り出すわけです。そういうことを本人自身がやってくれて、しかもICFに従って整理して、整理されたものを持ってきてくれれば、これは実に楽になるわけですが、将来的にはそういうふうになっていき、本人自身の中にもICF的なものの考え方の枠組みができていて、専門家もそれに沿って説明をする。そうすると、ぴたりぴたりとよく分かっていく。それから、それに触発されて、本人が自分はこういうこともしたいんだ、こういうことはできますかというふうな形で、どんどん希望や意見が出てくることが望ましいわけですが、そういう状態にどのようにして近づけていくかということについて、いかがでしょうか。

大橋: 先ほど野中先生が、ケアマネジャーが美容院に行きたいというのを引き出せず、野中先生にはそれを言われたということを聞いて、私は実は大変驚いているわけです。

私自身は介護支援専門員の方をケアマネジャーとは、実は呼んでいないわけです。厚生労働省はケアマネジャーと言っていますが、私はケアマネジャーもどきだと言って公言してはばからないわけです。結局、介護保険の中のサービスマネジメントとコストマネジメントに陥っているのです。ソーシャルワークでいうところのケアマネジャーではないと私は考えています。まして障害者ケアマネジメントというのが出てきて、障害者ケアマネジャーと呼ばれてくると、では、「ケアマネジャーって何」という話になってくるわけです。私は介護支援専門員をケアマネジャーと言えば言うほど、世の中は混乱すると思っています。私自身はケアマネジメントを手段として活用したソーシャルワーク実践というふうに言おうと。ケアマネジメントという機能は保健師だって、看護師だって、医師だって、みんなやるわけです。それはあくまで機能だと。何か特別の独立した職制でも何でもないと私は思っているわけです。ケアマネジメントという機能をきちんと踏まえて、その方法を活用して、ソーシャルワークをやるんだというのが社会福祉サイドからいけば、とっても大事なことではないかと思います。

そうすると、ソーシャルワークのほうからいけば、実はニーズキャッチというのが非常に重要になってくるわけです。ある意味では、医師の診断と治療の、診断にあたる部分が我々のニーズキャッチなわけです。これはイギリスのブラッドショーという人がエクスプレス・ニーズとフェルト・ニーズとノーマティブ・ニーズとコンパラティブ・ニーズと言っているわけですが、日本人的な文化の中では、自分の思っていることをきちんと相手に表現する力をもっている人はそんなにいないわけです。我々子育てをするときに、「何々してはいけない」、「何々をしなさい」という命令と禁止で子育てをしています。子供を育てるのに「あなたは何をしたいの」、「なぜ」というふうに、その子供を引き出すような形ではしていないでしょう。たがにはめる教育をしているわけです。「あれをしてはいけない」、「これをやってはいけない」、生徒手帳はその最たるものですよ。禁止事項ばかり書いているわけです。長い物には巻かれろで、出る杭は打たれるわけですから、主体的に自分の意見を述べるということはないわけです。

にもかかわらず、社会福祉関係者の多くは「バイスティックの7原則」の一つの自己決定、受容だなんていうこと、分かったようなことを言っていますけど、日本の文化にはなじまない。住民は言わないですよ。ましてや、恥意識という戦前の風化行政の中で福祉サービスを利用するのは恥だというふうに育てられた国民が、「自分はこうしてほしいんです」、「権利です」なんていうことをそう簡単に言うはずがないと私は思っているわけです。問題はそこのところをどう引き出すかです。

大邑涼さんが言う、物言わぬ農民に育てられている状況の国民の人たちから、自分の思っていることがきちんと表現して、引き出せるという力がソーシャルワーカーになければだめなのではないでしょうか。それがブラッドショーのいうところのフェルト・ニーズのニーズキャッチなんですね。この機能が非常に弱いわけです。

いつの間にかソーシャルワークは福祉事務所とか児童相談所に来た人だけ相手にしているんです。そのために、来た人というのは、だいたい問題をある程度明らかにしてもってくるわけです。多くの福祉サービスを必要とする人というのは、どこにどの問題で相談に行っていいか分からないで、もやもやしている人がいっぱいいて、生活上問題が起きているわけです。抱えているわけです。そこにきちんとアウトリーチしてニーズキャッチしなくてはいけないわけです。その機能が日本のソーシャルワーク現場ではないんです。これは決定的に日本の状況の悪さですよ。だから、国際会議に行けば、日本にはソーシャルワーカーはいませんと言われるわけです。それは国際的に通用しない。ニーズキャッチがすごく大事なのです。ニーズキャッチをすれば、その人は何を求めているのかというのをきちんとアセスメントしないといけない、診断しないといけないわけです。医学の発展は診断と治療法をきちんと相関性をもたせて、おのおの独自の科学技術の発展に伴って、発展させながら相関性をもたせたのが医学の進歩だと思います。だから、我々は信頼しているわけです。ところが、社会福祉の分野はそこのところを十分に分析しきれていなかったし、という科学化しきれていなかったというのがあるわけです。

今ようやく在宅サービスが出てきて、ケアマネジメントという分析というものは大事だし、ニーズキャッチが大事だということが改めて確認されてきているというのが現実です。こんなの昔から言われているじゃないかといえば、それまでです。しかし、できていなかったことは事実です。そういう意味では住民の方が何を求めているのか、何を欲しているのか、私は先ほど求めと必要と合意と言ったのは、住民が求めている、だけど意見を述べない場合がある。では、専門家として必要だというふうに判断しないといけないじゃないかと、それがブラッドショーのいうところのノーマティブ・ニーズです。じゃあ、専門家が必要と判断したから、「こうしなさい」と言ったら、住民は「そんなこと言ったって」と言うわけですから、求めと必要と合意が必要なのです。インフォームド・コンセントが必要になってくるわけです。医学の世界でいわれているインフォームド・コンセントの同じことがあるわけです。

ましてや、ICFの視点でいくと、日本はどう見たって、社会福祉の分野でも呼吸することを保障するようなことをやってきたわけです。しかも風化行政のもとで、非常に劣等処遇的なサービスをやってきたわけです。だから、社会福祉というと非常に暗いというイメージがすごくもつわけです。なぜ、その暗さが出てきたかというのは、明治以降の日本の行政がとってきた歴史があるわけですが、そのことをあまり大学で教えきれていないのですけれども、すごく日本の国民の間に定着しているわけです。そういう劣等処遇的な扱いをされてきた福祉サービス、救貧的なサービスの中で、住民が積極的に福祉サービスを利用して、自己実現を図っていくのにはならないですね。ましてや、アブラハム・マズローのいうように、生理的欲求が満たされたあとに安全の欲求が出て、安全の欲求のあとには、集団帰属の欲求があって、そして自己表現の欲求があって、最後は自己実現の欲求、それは欲求階梯(かいてい)説にはしご段に登っていくんだということを教えられた専門職が本当に引き出す力をもっているのでしょうか。看護も社会福祉も。私はアブラハム・マズローの欲求階梯(かいてい)説は非常に問題だというふうに、教え方が間違っていたんじゃないかと思っていますが、いかがなものでしょうか。そういう意味では、もっとICFの考え方で、活動とか参加を引き出す。プラスの面を見るということがすごく大事なことではないだろうかと改めて思っているところです。

上田: 野中先生、先ほど先生は初めて担当者会議に出て行くときには非常に緊張したと。だけど、話し合ってみたら非常に楽しかったということは、実際に多くの医師が感じることではないかと思うんですよね。

やはり、医師は全知全能であるかのように自分は思いたいと。だけど、実は知らないことがたくさんあるということも分かっていて、そういう場に出て行くのは非常におっくうだと。人によっては、そういうところに行っても、知らないのに知ったふりをして、ひんしゅくを買うような人もいるのだと思うんですが、決して多くの医師はそういうのに新しく経験して自分の知らないことを学べば、それはそれで非常に勉強になって楽しいというふうに思われるのではないかと思うのです。医師のいわゆるパターナリズムというものを、医師がもっと気楽に、こういうクライエントと話をしていくような、クライエントに関係する職種とも気楽に情報を交換できるようにもって行くにはどうしたらいいだろうかという提案はいかがですか。これは次のどうやって普及するかという最後の課題にも関係するのですが……。

野中: それはなかなか難しいですけど、担当者会議も本当に出てみれば、ある面で楽しい分野です。それは先ほど大橋先生も言われましたように、私たち医師は急性期の医療の中にいて、そういう現場がなかったんですね。ただ、上田先生方はリハビリという部分の中では患者さんの自己実現というか、何を実現するかという視点であったので、ごく普通に入られたわけですけど、私たちは本当に病状を治すということの中でやっていた。それが先ほど大橋先生が言われたように、段々そういう方々だけではないということになったわけです。

もう一つ、私が人工透析の仕事をしていて一番気が付いたことは、透析はご承知のように腎臓が悪いわけですから、水を飲んだり、暴飲暴食をしたりすることはいけないわけですけれども、自己管理のいい人と管理の悪い人がいるんですね。管理の悪い人というのはどういう人かと言ったら、何も目的をもっていなくて、ただ透析が終わって、家に帰ったらテレビを見ている。自分の家だけで過ごしている。そうすると、テレビを見ていてコマーシャルになると、どこに目が向くかというと、今度は右か左かの冷蔵庫に目がいくわけです。そうすると、そこで手を出してしまう。これは当然の話です。

そこで看護師さんなどから、「先生、この人は言うことを聞かないから注意してください。」と言われるんです。

でも、自己管理を全く注意しなくていい人がいる。その人は仕事をもっていたりとか、何かやることをもっていらっしゃる。だから、そこだと。そういうことをしちゃだめだ、だめだとばかり言っている。これは、ある外来で「先生、それも身体拘束ですか。」と言われて、私も「確かに考えてみたら身体拘束だね。」という話をしたんですけれども、まさに患者さんの仕事とか、何をしたいのかということを見たときに、しちゃだめだということがなくなってくるというのが、私は一つのケアマネジメントだなと思います。そういう面で、身体拘束ということが、いつも世の中で言われている、縛っちゃいけないということではなくて、人間の尊厳を守るために身体拘束をやめようというのであれば、その中にはどうやって工夫をするかということが大事であり、縛らないこと自体ではないだろうと思います。さまざまな部分の中で、閉じ込めたりとかという部分が現場であるものですから、そうじゃないことをどうするかということです。

ちょっと話がそれて申し訳ないですけれども、最終的には私は担当者会議とか、そういう部分の中で、このICFの中で、社会参加とか、活動で何ができるかとか、何をしているのかとか、そのことをみんなで考えて、そしてこの人のしたいことに対して何ができるかということを話すことは非常に楽しいことなのです。そこにどうしても医師を疎外しないで、私とすれば、もっと呼んでいただいて参加させてくださいとお願いしたい。どうも、地区の医師の先生方にすると、ちっとも連絡が来ない。どっちが本当かどうか分からないのですが、でも、私の経験では、参加すればこんなに楽しいことはないので、このことを個々の先生方に伝えたいと思います。ケアマネジャーの方々もどうか医師を怖がらずに連絡していただくということが大事だと。

これがなぜできないかは、私は病院の体制にあると思います。病院が今まさに大橋先生が言われたように、在院日数を非常に短縮されたために、病院は今退院までにすることを非常にはしょってしまっている。私は患者さんから「病院から追い出されました。」というふうに言われているので、私は病院の院長に「患者さんたちが今病院から追い出されたと言っていますよ、先生方はどうするんですか。」ということを言っている。そこにソーシャルワーカーの方々をもっと入れていただければもっと現場でサービス担当者会議がごく当たり前に普通にできるのではないだろうか。このことを医師会として、個々の医療関係者に提案してまいりたいと思っております。

上田: 鼎談についてのレジメの最後に書いてあります4の最後に生活機能履歴の共有ということがあります。これは例えば老健事業の中の健康手帳というものがありました。健康手帳に生活機能の項目を増やして、それを違ったいろいろな病院に行くときにも活用する。これには例えば今から三年前のこの方の生活機能はこうだったけれども、今はこうだというような、途中のこのときに変化があったというようなことが記入されている。

健康手帳という名前からいえば、福祉の分野でも、介護の分野でも当然使うべきものです。そういうことが本当に普及すれば、そしてそれがICFの考え方で、必要な情報がちゃんと入っていれば、履歴の共有ということができて、非常にうまくいくと思うのですが、現実にはそういっていない。

私自身も65歳過ぎたら健康手帳を送ってきたのですけれども、どこかにしまっている。病院に時々は行きますけど、「あなた65以上だから手帳を持ってきましたか」と聞かれたことがない。そういう状態を直していかないといけないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

大橋: 私はどうも健康手帳ではまずいのではないかと思っていまして、カプランの主観的健康観ではありませんけれども、自分が健康をどう見ているかということによって、その健康度が違ってくるというふうに単純化していえば、そういうことかと思います。そんなことを考えると、いま私どもが思っているのは、医学的な視点での健康のチェックではなくて、自分が主観的にどうなのかというかかわり方と、それからICF的にどういう活動、参加の状態かという両方必要だろうということで、実は健康生活支援カードづくりというのをやっています。

いろいろな自治体にモデル的にやっていただいていまして、住民自身にまずチェックをしていただくと、専門家がチェックをする。両者が合意して、現時点ではこうだというのを記録化していこうと。それを改善するためにはどういう取り組みを本人はしたいのかということを聞き出しながら、それに書き込んでいこうということを今やっています。従って、たぶんその健康ノートの中をもう少し変えて、健康生活支援ノート的なものにしていく必要があるのではないか。そうじゃないと、人間ドックへ行って数値だけ見せられたって、私だって数値を見ればどこが悪いとすぐ分かるわけですが、どう改善していいかさっぱり分からないというのがあるわけなので、そこのところをもう少しかみ砕いて、しかもマスでとらえないで一人一人の生活のライフスタイルに合わせた何か援助方針みたいなのを個別に立てられるというようなことを考えてみる時期に来たのかなと。ぜひ医師会でその辺をやっていただきたいのですけどね。

野中: 今の健康手帳も非常に大事なんですけど、医師も患者さんもお互いにそこで介護の現場を抜きにしまして、一種の医療の現場でお互いに差し出すという仕組みはまだないんですね。

実は、父親の代から来てくれた患者さんがいまして、すごい耳が遠い患者さんだったのです。その患者さんに、今日の血圧はこうで、こうだという説明を大きな声でしていたら、気が付いたら待合室に筒抜けということで、「ああ、しまった。」と思って、この人には筆談しないといけないと思って、実は筆談をして、その患者さんに今日の結果はこうだということを書いたら、その患者さんが二週間後に来て、「先生、この間メモをもらったので、自分の病状がよく分かりました。」と言ってくれたのです。それを考えれば、今まで口で説明したことは全く理解していなかったということなんですよ。それから気が付いて、私は何人かのお年寄りに今日の診察結果はこうです。薬は同じですとか、今日は便秘があるので、よく水分をとってくださいとか、そういうメモ書きを渡します。お年寄りで、話してもなかなか理解が通じない方には、最近、複写になっているメモがありますので、メモの複写で渡していたんです。そうすると、そういう患者さんは私の前に来ると、その手帳をきちんと出してくださる。それで、そのあとに一つ分かったことは、診察の結果、家に帰って家族にもそれを見せると、家族も安心するということがあって、カルテとは違いますけど、今日の診察結果というのを患者さんにお渡しすることが大事だと思います。

その中にただ単に患者さんの血圧とか、検査結果だけでなくて、だんだんとICFの考え方で何をしているかとかを書いていく。そういうことで、最近、私はこういうふうなものをやっていますと、今日はお食事で何を食べましたかとか、おトイレ何回行っていますかとか、それから、どこか行きましたかというのが、ごく自然にこっちも質問が出るんですけど、患者さんもだんだん答えを用意してくれるようになる。そうすると短時間ですみます。私はそこで健康手帳とか、そういうことをどちらが渡すかということの意義がまず必要だと思っています。

上田: 何らかの形で今後こういうものを、いいものをつくって、それを日本医師会なんかがぜひ普及させていくべきだと思いますのでよろしくお願いします。

時間に追われていますので、次のテーマに移りますが、各分野の中での連携の課題、ICFをどう活用するかです。ここに医療、介護、福祉、行政と書いてありますけれども、私の専門のリハビリテーションにおいては、リハビリテーションが始まったときから、チームワークというのは強調されておりまして、私自身も毎週ケースカンファレンスを開いて、必ず全員についてやっていました。始めのうちは問題のある患者についてだけ、問題だから取り上げてくれといったものをやりましょうとしていたら、かえって難しい、議論してもなかなか解決つかないだろうなと思うような例は誰も言い出さない。そういうのは一番後回しになってしまうということが分かって、むしろ機械的に全例やるべきだとしました。ただし、この人は問題ありません、じゃあ次の方というふうにして、その代わり、非常に大事な人は30分でも1時間でも時間をかけて議論をし、記録も残すということをやってきました。それは大学病院という割に余裕のあるところだからできたのであって、コストに追われているような病院で、果たしてそういうやり方がいつまでできるかとも思います。むしろ、電子カルテ化というようなこともありますから、記録を電子的に共有するというやり方も考えて、問題を全員がよく把握した上で、どうしても集まって議論しなきゃいけないことだけ短時間議論するというようなやり方のほうがいいのではないのか、むしろそのほうが普及するだろうというふうにも思ってきています。これはリハビリテーションだけでなくて、あらゆる分野であり得る問題だと思うので、その辺いかがでしょうか。

野中: 今度は介護保険の見直しの中で、介護予防とか、新予防給付というお話が出ていますけれども、本来はもともと介護保険は要介護が重度化しないためにどうするかという話ですから、これを改めていうということは、本来はちょっと違うかなと思っています。利用者さんがよくなるというか、生活をよくすることが必要だという認識は日本医師会はもっています。そこで気が付くのは、よくケアマネの人方と話していると、サービス担当者会議というのは、いま先生が言われたように、困難事例に対して必要だとよく言われるんですけど、私は一番大事なことは、もっと要支援とか、要介護1とか、もっといえば非該当の方々に対して、この人をどうしたらいいのかというか、何をしたらいいのかということを考えることのほうが大事だと思います。ですから、それをもっと医師とケアマネがその時点でもっと頻回に短時間で話すということを、私たち日本医師会は何とか制度化しようというような気持ちで取り組んでいます。そこまで行けるかどうか分かりませんけども。それをすることによって、もっと関係ができていると思うし、その辺では、短時間ですますにはICFの考え方、その共通言語というか、認識というか、その中で話していくことかと。もっと大事なことは、先ほど大橋先生も言われた、「患者さん、何をしたいの」という話をする。このことはある程度のいろいろな話の方面、自分自ら子供のときこうだったよとか。

ちょっと話が横にそれますけど、いま「百ます計算」とかいって、校長先生が頑張っていますよね。あの先生の話を聞きますと、子供たちがなぜ伸びるかということは、やればできるんだということが分かるからだと言っています。私もそれは大事なことだと思います。それを彼らは最初やったときに5分だったのが3分とか、そのやればできるんだ、短縮できるんだということによって、どんどん前に進めるわけです。私自身も子供のときやスポーツをやっているときに、やればできるんだ、練習すればできるんだと思ったときには練習が楽しくなるんですね。それと同じように、患者さんたちがこういうケアプランの中で力を借りればできるんだと思っていただくことが大事だと私は思います。そういう面では、こういう共通言語を共有して、そのことを話し合うということが大事だと思います。

大橋: 今、社会福祉の分野では私は地域福祉がメインストリームになったというふうに思っているんです。地域福祉というのは障害福祉、老人福祉、児童福祉、その他地域福祉ではないんですね。地域福祉というのは障害・老人・児童というふうに属性分野ごとに分けている意味がもうないよと。それらを全部横断的に再編成する新しい社会福祉の考え方であり、サービスシステムなんです。そのところをきちんと入っていないとだめだろうと思う。

新しいサービスシステムで横断的にとらえるということになりますと、福祉事務所の老人福祉課とか、障害福祉課とか、児童福祉課ということをおいていること自体が、実は意味をなさないわけです。それは介護保険と支援費制度を一緒にしろとか、そういう話を考えてみれば、すぐ分かることだと思います。従って、地域福祉を進めるということは福祉行政を再編成するということなんです。それは福祉行政の分野だけでなくて、1995年の保健所法を地域保健法に変えたときに、対人保健は市町村でやりましょう。しかもそれは福祉とチームを組んでやりましょう。あの大臣告示の中では、分かりやすく言えば、同じ事務所で机を並べてやりましょうよというところまで書き込んであるわけですよね。そうすると、対人保健と地域福祉というのは一緒にやらなければならない、今そういう時代にきている。そこまで視野に入れて、行政再編成をせざるを得ないということなんです。

その行政再編成をするためには、いま市町村で地域福祉計画、あるいは地域保健福祉計画をつくれといろいろ言っているわけなので、各自治体がどうそれをつくるかというのは、すごく大事な問題だということを、ぜひ考えておいていただきたいと思います。

その上で考えないとならないことは、従来の社会福祉はどう見ても入所施設でいくと、高齢者単身ですよね。家族のことを考えなくて済んだのです。障害者単身ですよね。しかも限られた空間の中で考えるものですから、どうしてもADLなんです。IADLは問題にならないわけです。在宅といったら、買い物はどうするかとか、料理能力はどうするかとか、そういうのは全部出てくるわけですから、さっき六つの自立を言いましたけれども、まさにICFそのもののわけです。しかも単身者で在宅で暮らしている人というのはまだ少ないわけです。家族で暮らしているわけです。そうすると家族環境も見なくてはいけないわけです。

そういうふうに考えると、例えば、家族の中に痴呆性のおばあちゃんで息子がうつ病で、孫が学校不登校という事例が出てくるわけです。そのときに、私は高齢者のことしか分かりませんとか、障害のことしか分かりませんとか、子供のことしか分かりませんというソーシャルワーカーは地域福祉の視点からいけば、正直なところ使い物にならないんですね。ところが、今の社会福祉の教育はみんな縦割りに教えているわけです。ジェネラルソーシャルワークというのをきちんと教えないんですね。しかも、そのジェネラルソーシャルワークを地域という基盤でやっていくというコミュニティソーシャルワークというのを教えきれていないんですね。ここに大きな問題点があって、いま過渡期なんです。法律のほうは変わっているけれども、それの養成とか、行政の仕組みが変わりきれていないということです。家族ということを見たら、いま言った、おばあちゃんが痴呆で、息子がうつ病で、孫が学校不登校、その家族にとって一番重要になるキーパーソンとは主婦ですよ。その人を励ましてあげない限り、その家族はもたないわけです。ところが、今の福祉サービスからいけば、サービスの要求を満たしたかどうかということで、サービスを提供するわけですから、その家庭を支えている人に対する援助はどこにもない。これが実に大きな問題点なのです。

私は一貫して自己実現サービスの中には要介護者だけではだめなのであって、「将を射んと欲すればまず馬を射よ」なので、要介護者の介護を豊かにしていくためには介護者自身の自己実現というのは必要でないですかと。

私どもは厚生労働省から補助金をいただきながらも、十数年前から要介護者と介護者の両方の自己実現サービスというものを視野に入れて、地域自立支援をしないといけないのではないかということを言い続けてきているわけです。しかし、まだまだそれは主流になっていないし、制度的には十分ではないのですが、しかし、いずれはそうせざるを得ないのではないだろうかと思います。そういう意味では在宅サービスのとらえ方が非常に矮小化されているのではないかと思えてならないわけです。

しかも、ケアマネジメントというのは、先ほどの介護支援専門員はケアマネジャーと呼ばないというのは、例えば児童虐待を起こしている家庭のケアマネジメントとか、ケースマネジメントと呼ばれるものまで視野に入れていただきたいんですよ。身体障害者のケアマネジメントと高齢者のケアマネジメントは意外と共通性ありますよ。児童虐待を起こしている家庭を援助する単位のマネジメントをどう考えるかまで、視野に入れてケアマネジメントという言葉を使っています?そこもICFの視点で見なくてはいけないわけです。だから、どうもケアマネジャーというのが矮小化されて使われているのではないかというのが、私にとって危機意識です。母子世帯だって、父子世帯だって、実はケアマネジメントを手段として活用したソーシャルワークが必要なんですよ。だけど、高齢化社会でみんな介護支援専門員がケアマネジャーっていって、目がそっちばっかりいって、いつの間にかサービスマネジメントになっていないか。もっと言えばコストマネジメントになっていないか。それのもつ意義と限界をよくわきまえていただきたい。

介護保険は確かに全国一斉にケアマネジメントという考え方を市町村行政担当者にきちんと入れたということは,すごく画期的なことだと思いますが、しかし、それにとどまっていたのでは先の発展はないのでないか。まして、ICFという視点からいけば、もう一度そこの位置付け直しをきちんとしないと非常に問題が矮小化されるというのが私の今の危惧です。

上田: 今の大橋先生のおっしゃった家族、あるいは介護者を重視するということ、これは、実は今日の先ほどのイントロダクションではちょっと省いてしまったのですが、ICFの使い方のもう一つの大きなこれから開発するべきところなんです。それは第三者の障害ということで、これは主観的障害と並んで非常に大事なことで、身近な第三者、第三者といっても実は非常に緊密な関係にある家族であるとか、あるいは本当に近隣の人であるとか、そういう人に、ある人が障害をもっているということが、その家族に対しても非常にマイナスになるわけです。そのマイナスが跳ね返ってきて本人へと悪循環を起こすわけです。

ですから、本人を治療するよりも家族を治療するほうが効果的だったりすることもよくあるわけです。ですから、そこの第三者の生活機能、それと障害というものもちゃんと評価して、それをいかに本人の立ち直りに使うかというような視点というのは、このICFのもう一つの大事な使い道なんだと思います。ですから、そういうことも含めて、これからICFというものを使いこなしていくと、医療も福祉も介護も非常に効果的であり、非常に人間的なものになっていくのではないかなと思います。

最後に、これから普及・活用をどうしていくかという戦略的なことを考えたいと思います。時間もありませんので、レジメに書きました分野ごとに学会とか、専門職団体とかを通じて進めていくというのが一つ大事な点だと思いますが、日本医師会としては、ぜひ取り組んでいただきたいのですけど、どういうふうに考えていらっしゃいますか。

野中: 実際、私は介護保険の中でこのICFの共通認識をもって、さまざまな人たちと接する点ということで、そのことができると思います。今日の資料の老健事業の見直し検討会の報告書で「生活習慣病予防と介護予防」という部分がありますけれども、このことを両方とも診療所の医師がもっと患者さんに対して適切に行うには、医師一人だけでできるものではありません。それはまさに保健師さんをはじめ、栄養士さんを含めて、さまざまな部分の方々と連携をしてしなければいけません。

そのときに、検査のデータだけで共有するものではなくて、むしろICFのそういうような環境因子とか、個人因子とか、さまざまなそういう部分、例えば糖尿病の方に、「あなた、その食事を直しましょうよ」の重要性は、病気が重症化したら自己実現できませんよということを説明したときに、初めて分かるわけです。血糖値が300、あるいはヘモグロビンA1cがいくつであるという話をしたって、患者さんにとって足がどうにかならなければ、自分のことと思ってくださらない。でも、そこに私たちは患者さんに「あなたの病気を治すということは、生活習慣病を予防することは自己実現のためですよ」という話を加えるということが大事だと思いますし、そういう視点でこのICFというものがさまざまな方々との「共通言語」として大事だと思いますので、私たちはそういう視点で予防という視点も考えていきたいと思います。

上田: 大橋先生はいろいろな学会に関係していらっしゃいますが、福祉の分野の学会で、どういうふうに普及させていくかといった点はいかがですか。

大橋: 学会のことに直接いく前に、実は私は社会福祉の分野では、市町村で地域福祉計画をつくろうということで進めているわけです。昨日の夜も、実はある自治体の人口7万5千の地域保健福祉計画づくりの策定委員会がありまして、そこへ私は委員長で行っておりまして、かかった課題が健康日本21の地方自体版をつくって、地域福祉計画と合体させると。そのときに私が求めたのは、そこにこそICFの視点をきちんと入れてほしいと。従来のような検診の率がどうだとか、そういうことではなくて、ICFの視点をきちんと健康日本21と地域福祉計画の中に入れてほしいということを言いました。全国に自治体で地域福祉計画なり、健康日本21の地方自治体版をつくっているときに、そのICFの視点をきちんと入れてほしいなというのが大事なことだし、今一番いいチャンスだと思います。

二つ目には、いま野中先生が言われたのですが、BSEの安全と安心の問題と同じで、いくら科学的に安全だと言ったって、住民はなかなか安心としないわけで、退院計画からいくと、病院のほうは安全だから出ろというんですけど、住民のほうは安心じゃないから出たくないと、この安全と安心の違いをきちんと埋めていくのがソーシャルワークの視点なんだろうと思います。そこはやっぱり住民が生活上何を求めているのか、何を課題にしているのかという、いわゆる医学モデルで言われている身体的な機能の障害だけでは、生活はやっていかれない部分がある。そのもつ意味をぜひ考えないといけない。そういう意味では、本人の安心教育みたいなことをどうしていくかというのは、すごく大事かなということです。

最後に、この普及・活用をどうするかということですが、私は文部科学省の関係の仕事もしているのですが、高校の教科書にICFの考え方が入りました。今、高校福祉科というのが出てきたのですが、高校福祉科というのは約600校の高校で学んでいるわけですが、その中にICIDHからICFの考え方に展開をすると。先生方の学習指導書の中にもICFの考え方を取り上げていただいているわけです。こういうことが一つ大きいかなと思っています。

それから地方自治体ごとに行っている福祉教育の中に、実はこのICFの考え方を入れていかなければいけないと思っているわけですが、それは我々自身、社会福祉関係者自身も気になるのですが、例えば疑似体験をすれば、福祉教育だという人がいっぱいいるんですが、私は間違いだと言っているんです。そうじゃないんだと言っているわけです。そういう意味では、気をつけないといけないのは、障害者のAさんとか、障害者のBさんという、そういう呼び方はやめましょうよと。そうではなくて、Aさんは生活上こういう障害がある。Bさんは生活上こういう障害がある、こういうふうに物事の発想を変えなくてはいけないのではないか。だから、障害者という言葉をもう使わないようにできるだけしましょう。障害の「害」というのは嫌だから、ひらがなにしろという運動がありますけど、そうではなくて、障害者というレッテルを貼るから問題なのであって、身体障害者の等級法からいけば、障害者手帳に該当しないかもしれないけれども、生活機能上はたくさんの障害をもっているわけです。だから、Aさんの生活機能上の障害とか、Bさんは生活上視覚障害だとかというふうに個人個人に着目しながら、その人がどういう障害をもっているかということをきちんと理解していくような住民を育てることがすごく大事ではないか。

そういう意味では、いま福祉教育・ボランティア学習学会の副会長もしていますけれども、どういうふうに社会福祉を国民の間に定着をさせていくのか、その場合の福祉観というものが、改めてICFで問われるのではないだろうか。単に精神薄弱者を知的障害にするとか、痴呆がどうだとかという、そういうことのもつ意味と同時に、そのことのもとにある障害の見方、思想をトータルにとらえる見方、生きるということのとらえ方、そういう哲学的な側面ももう一度見直してみる必要があるのではないかということで、いま取り組んでいるということです。

上田: どうもありがとうございました。時間がもう過ぎてまいりましたので、最後に2、3分ずつ、今日言い残した、あるいは再度強調しておきたいということをお話しいただきたいと思います。

野中: 私は介護の部分で、東京都医師会、日本医師会に携わってきて、やっぱり介護の分野で、まだまだ患者さんがこんな病気をもったら、あるいは障害をもったら、もう人生終わりなんだという考えがまだまだ蔓延していることを、毎日の中で実感しています。それを少なくてもそういう障害とか、病気を抱えても、まだまだ人生が再建できて、この社会の一員として暮らすことができることが、私はこの国の良さだと思っておりますし、そのことは私が医師という職業を選んだときにそれが喜びとなるのだろうと思います。

でも、それは医師として一人だけでできるわけではないんです。だから、さまざまな方々と、そういうことの中で、どうしたらいいのかということを共有してみたいと思いますし、その中にこのICFという部分は大事なことだろうと思います。

私は医療保険も介護保険制度も含めて、さまざまなやむなく障害を抱えた方々が、それでも大丈夫だと、国が守ってくれる、みんなが守ってくれる、そして地域が守ってくれるということが実感できるような社会がつくれたらと思っております。日本医師会としては、そういう部分で今後ともこの制度に対して、あるいは皆さん方と共有する共通言語としてこのICFを考えてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

上田: 大橋先生、お願いします。

大橋: 今までの社会福祉は行政がつくった制度にどう当てはめるか、その制度をどう活用するかというところばかり目がいっていましたけれども、もともと社会福祉対人援助としてのソーシャルワークはその人の自立援助をするというところが本来の目的のわけです。そこに必要な制度を活用しながら、制度が足りなければ、新しいサービスを開発していく、そのことも視野に入れてソーシャルワークというのは展開されるべきなので、そのことをもう一度振り返る必要があるのではないか。そうするとその援助をする際の自立のとらえ方というのは非常に重要になってくるのではないかというふうに思います。その意味では自立のとらえ方を再度ICFの視点できちんと考えてみていただきたいなと思っているわけです。

一方、ちょっと視点を変えてみますと、高学歴、高度情報化、そしてそれにプラスICFというものが入ってきますと、各専門職間がボーダーレスになってくるのではないかというふうに思っています。日本でも1997年に、当時の文部省において、21世紀の医学教育のあり方検討委員会をやりました。私もメンバーの一人ですが、もうこれからは医学教育、看護教育、社会福祉教育を共通化する部分が必要なのではないかと提案しました。ところが、日本ではまだ実現しきれていませんが、イギリスは昨年の10月から共通カリキュラムをもち込みました。そういう意味ではボーダーレスが相当進むだろうと。ICFというのはまさにそうなんだろうと思います。参加とか、活動ということをやっていけば、ボーダーレスになって行かざるを得ない部分というのはあるのではないか。そのことを前提にした上で、なおかつ先ほど言いましたように、お互いがどんなところに留意していくのかということをきちんと確認し合っていく、そうしないとICFの理念は具現化できないと思っています。

そのように考えていきますと、いや応なしにチームプレーをせざるを得ないのではないだろうか。そこで逆にまたICFというものの視点の「共通言語」が重要になってくるということだろうと思います。いずれにせよ、相手を排除して専門職をつくる時代ではないと私は思います。ボーダーレスでお互いの留意点というものを尊重しながらICFの視点でチームプレーをしていくという時代ではないだろうか。そんなシステムをぜひつくりたいなと思って市町村で頑張っているという状況です。

上田: どうもありがとうございました。私はちょっと視点を変えまして、国際的な動きをちょっとご紹介したいと思います。ICFはご存じのとおりWHOがつくったものですが、そのつくる改訂過程において、非常に多くの各国のいろいろな組織や個人が参加したわけです。ICFができてからもICFをさらにより良くし、活用し、将来の改訂にも備えて、力を合わせていこうという気運がずっと続いておりまして、2001年の5月にICFができたわけですが、10月にはアメリカのワシントンで集まりまして、今後もこういう国際的な協力を続けていこうということになりました。

それで、ICFの兄弟ともいえますICD国際疾病分類、「Disease」病気の分類というもので、これは100年以上の歴史があるものです。これと一緒にして、WHOでは「family of International Classifications 」として、ICDとICFと、それからそれに関連する補助分類がいろいろありますので、それをまとめて、それのネットワークという名前になりまして、それを毎年10月に行います。アメリカの次にオーストラリア、それからドイツ、今年はアイスランドまで行ってきましたけれども、来年は東京で10月に行います。

今日の鼎談は、これは非常におもしろい話題がたくさん出てまいりまして、私も非常に勉強になりました。今後とも、この三人を一つの中核にして、もっと具体的なものが生み出せるような研究活動ができたらいいなということも思っております。講師の先生には大変ありがとうございました。大橋先生、野中先生、どうもありがとうございました。これをもって終わります。どうもご静聴ありがとうございました。