地域で暮らす・支える-地域生活支援拠点等の整備-茨城県土浦市における地域生活支援拠点等の整備について

「新ノーマライゼーション」2023年11月号

土浦市保健福祉部障害福祉課

酒井史人(さかいふみと)

1. 土浦市の概要

土浦市は、日本第2位の湖面積である霞ケ浦の西岸に位置し、茨城県南の中核都市として発展してきました。市内には常磐線(3駅)と常磐自動車道(IC2か所)が通過しています。ナショナルサイクルルートであるつくば霞ヶ浦りんりんロードが市内を通り、自転車の街をPRしています。

人口141,233人(令和5年4月1日現在)は県下第5位の規模で、障害者手帳の所持者数は、身体障害者手帳4,137人、療育手帳1,122人、精神障害者保健福祉手帳1,267人で、特に精神障害者保健福祉手帳の所持者は増加傾向にあります。

障害福祉の相談支援体制は、平成18年から地域生活支援事業の相談支援事業を3か所の事業所(土浦市社会福祉協議会、尚恵学園、ほびき園)に、平成25年には基幹相談支援センターと虐待防止センターを土浦市社会福祉協議会に委託し、実施しています。また、一般相談支援事業所は市内に11か所あります。

本市の相談支援体制の特徴は、ふれあいネットワークという土浦型地域包括ケアシステムにより、属性を問わない相談支援体制の仕組みがあることです。この土浦型地域包括ケアシステムでは、市内8つの中学校区ごとの公民館に地域ケアコーディネーターと呼ばれる相談員が1名配置されており、地区の公民館で開催される毎月の支援会議(以下、「スクラムネット」という)や、出席委員を拡大して隔月に開催される支援会議(以下、「ふれあい調整会議」という)が開催されています。高齢者、障害者、困窮者、児童など属性を問わず、複合的な課題を抱えた世帯への支援方針などを、会議に参加した行政、福祉関係者、医師、民生委員などが協議しています。この体制により、参加している部署や機関の垣根が低くなり、協力しやすい雰囲気が醸成されています。令和5年度より、このふれあいネットワークは重層的支援体制として位置づけられましたが、本市の相談支援体制はこの仕組みを活用した体制が柱であることが特徴です。

2. 整備の経過

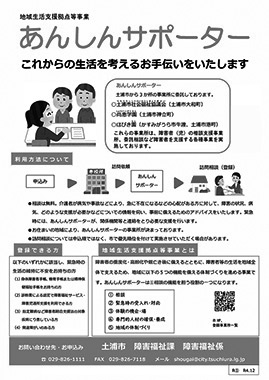

第5期土浦市障害福祉計画(平成30年3月策定)において、令和2年度末までに地域生活支援拠点等(以下、「拠点等」という)の整備が掲げられました。令和元年度には外部委員を含めた委員による拠点等設置検討会議を3回開催し、本市における拠点等の整備について議論がされました。この会議では特に、5つの機能のうち、(1)相談、(2)緊急時の受け入れ・対応に関する方向性が協議され、支援対象者、緊急時対応の流れ、24時間365日の対応、ふれあいネットワークとの関係などが検討されました。年に3回開催している土浦市地域自立支援協議会(以下、「協議会」という)(写真)においても経過を報告しながら進めてきました。ふれあいネットワークと拠点等の(1)相談の機能をどのように位置付けるべきかについては、すでに活動実績のある地域ケアコーディネーターと区別をするために、拠点等コーディネーターをあんしんサポーター(図)という名称にし、これを3か所の委託相談事業所に実施してもらうことになりました。この3か所の事業所は、前述のふれあい調整会議に出席していたため、これと同じ中学校区をあんしんサポーターの担当地区とすることで課題が整理されました。

図 あんしんサポーターのチラシ

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

拠点等設置検討会議において、「緊急事態にどのように対応するかはもちろん大事なことですが、緊急事態にならないように事前に準備をしておくことが最も重要」との意見があり、これは拠点等の整備の中身を考える際に委員や障害福祉課にも共有されました。令和2年度は委託料や実施要綱の整備に向けた準備を行い、令和3年度から実施することとなりました。コロナ禍により各種事業が中止または延期となる中で、この事業も同様に開始が遅れ、あんしんサポーターの活動を本格的に始めることができたのは、令和4年度からとなりました。

3. 現状と課題

(1)相談と(2)緊急時の受け入れ・対応については委託事業で新たな内容を実施することとなりました。また、令和3年度の報酬改定により、拠点等に関する加算の種類が増えたために、より多くの障害福祉サービス事業所が拠点等への登録を進めることで、体制の整備につながると考えています。

(1)相談

あんしんサポーターの相談利用の希望があれば、自宅を訪問し、その方の緊急時を想定し、事前に備えるためのアドバイスを行います。(2)の緊急時の対応のために、緊急時に支援が見込めない世帯において、ご家族等の急病や事故などのやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に対象者の情報を把握し、登録を行います。また、市内の相談支援事業所に対して、拠点等の事業所への登録を進めることで、緊急事態への短期入所利用等の対応に対する報酬の裏付けができます。ここでは、手を挙げない利用者のニーズをいかにキャッチするかが今後の課題です。

(2)緊急時の受け入れ・対応

事前に登録した方について、緊急事態があった場合には、その登録情報に基づいて、あんしんサポーターが障害福祉サービス事業所等と連携し、短期入所サービスの利用などにより、緊急時に対応できるよう支援します。3か所の短期入所事業所を拠点等の登録事業所として登録し、障害の種類ごとに分けて、受け入れる体制としています。

次の(3)~(5)の整備方法や現在の事業との関係については今後行う予定ですので、現時点での方向性を記載します。

(3)体験の機会・場

グループホームや日中活動サービス事業所の数が増えていますので、それらの情報を体験の機会・場という観点で編集したガイドブックの作成を検討しています。

(4)専門的人材の確保・養成

相談支援専門員に関しては、現在、基幹相談支援センターにより、相談支援事業所連絡会を毎月実施し、相談支援専門員による情報交換や研修を行っています。現在の障害福祉サービス支給決定者のうち、セルフプラン率は1%未満であり、ほぼすべての利用者に相談支援専門員がついていますが、受け持ち件数が多く、相談支援専門員の数は不足している状況です。実績はまだありませんが、複数の拠点等の相談支援事業所が協働体制を確保し、報酬上のメリット(機能強化型サービス利用支援費)を受ける仕組みの活用により状況の改善につながることも期待しています。

また、障害福祉サービス事業所については、事業所数が増えるにつれて、苦情の件数が増えており、協議会の仕組みを活用しながら質の向上に向けた対策を進める必要性は高まっていると感じています。

(5)地域の体制づくり

前述したふれあいネットワークにはさまざまな専門職や地域の民生委員などが参加していることから、引き続き最大限活用することが必要と考えています。

4. 今後の展開について

「3. 現状と課題」で述べた拠点等への登録事業所を増やす取り組みと、あんしんサポーターの利用者を増やす取り組みを進めていきます。

また、あんしんサポーターによる相談を利用した方からは、緊急事態の想定では、災害時への不安を口にする方もいたことから、災害対策基本法における個別避難計画についても、関係課と連携していきます。

今後も拠点等の5つの機能の体制を整備するという視点から、住みやすい地域づくりを進めていきます。