「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム 大阪フォーラム報告書

10月22日 分科会1

社会リハビリテーションの概念

Erkki Kemppainen(エルキ・ケンパイケン)

STAKES (国立厚生研究開発センター)

RI社会委員会委員長 フィンランド

1.はじめに

「社会リハビリテーション」という用語は、通常の会話の中では非常に幅広い意味合いで使用されるため、この用語の理解が難しい場合も多い。

リハビリテーション・インターナショナルによる政策と手順に関するマニュアル(RI Manual on Policies and Procedures)において、社会リハビリテーションは次のように定義されている。

社会リハビリテーションとは、社会生活力(social functioning ability)を身につけることを目的としたプロセスである。社会生活力とは、様々な社会的な状況の中で、自分のニーズを満たし、最も豊かな社会参加を実現する権利を行使する力を意味する。

この定義が文書化されてから既に何年も経過しているが、この定義やこれに関連する用語解説は、「機会均等化」の概念との関連から定義されており、その意味では極めて新しいものである。

しかしながら実際には、社会リハビリテーションという用語の意味するところは必ずしも明確ではない。社会リハビリテーションの概念が曖昧なのは、それが時代遅れだからではない。概念の曖昧さは当然でもある。様々な社会が存在するので、結果的に、社会リハビリテーションの概念も多様になるのである。また、社会リハビリテーションの概念は、全世界で使用されているわけではない。社会も文化も実に様々であるから、社会リハビリテーションの概念が多様であるのも至極当然なのである。しかし、コミュニケーションの可能性を探る事も必要である。事実、あらゆるリハビリテーションに共通する特徴も見受けられる。そして、コミュニケーションによりリハビリテーションに対するより深い理解が導き出され、さらにそれについてよりよく語ることができるようになる。

まず始めに、「社会リハビリテーション」という用語が、リハビリテーションに関する通常の言語(ordinary language)としてどのように使用されているかを見てみよう。通常の言語は、言葉の意味を理解する上で基本的な基盤となるはずである。絶え間なく進化する実用言語と十分な関連性を維持していくことは、語彙の発展にとっての一つのチャレンジとして必要である。

言葉の使用に関する一般的な経験に基づくと、「社会リハビリテーション」には、少なくとも3通りの意味があると言える。1)社会的活動情況の改善、2)あらゆる分野のリハビリテーションの社会的側面、3) 狭義の社会リハビリテーション、である。

2.社会的活動の情況

社会リハビリテーションの大義名分として最も一般的なのは、普遍的人権と機会均等化である。平等と非差別は人権の最も重要な部分である。アクセシビリティは非差別についての一つの解釈である。

アクセシブルな環境は、社会的機能または社会的活動を可能にする。環境との関連性は至るところで見受けられる。それは、ドア、敷居、階段、住居、交通機関、通信、社会的ネットワーク、社会の人々の態度等の問題である。時には、支援技術が社会的機能の前提条件となる場合もある。このような場合、アクセシブルな環境は社会的活動のための必要条件である。このような条件の改善は、社会リハビリテーションの目的とすべきであり、また、こうした環境を可能な限り人に優しいものにすることがリハビリテーションの一環である。このような一般的見地から我々は、社会生活力もしくは社会的行動力に関する諸条件に関心を持つのである。

3.リハビリテーションの社会的側面

社会リハビリテーションについての理解を困難にしているのは、殆どすべてのリハビリテーションに社会的側面があるという点である。リハビリテーションには通常、家族や地域社会が関与している。リハビリテーションの全ての分野の目標は、人々が家庭や仕事など、地域社会や社会生活に参加する方法を見つけることである。この意味では、教育リハビリテーション、医学リハビリテーション、職業リハビリテーションの分野が社会的側面を持っている。従って、リハビリテーションの社会的側面を考慮に入れることが重要である。

4.狭義の社会リハビリテーション

次に、社会リハビリテーションには特有の方法がある。社会生活力または社会的行動力は、環境とは全く別個の問題である。リハビリテーションのプロセスにとって、環境がアクセシブルであるとか優しいということなどは、必ずしも十分条件ではない。社会的機能や社会的行動ができるようになるためには、社会リハビリテーション分野の特有の方法が必要とされる。

奥野英子氏は、社会リハビリテーションの概念を社会リハビリテーションが発展してきた経過との関連において詳述している1。そこにおけるキーワードは社会生活力である。社会生活力を高めるためにはどうすればいいかを考える時、我々はそのための方法、サービス、プログラムを常に模索している。

5.結論

時折混乱が生じる場合もあるが、これらの意味は、

リハビリテーションについての講演などでよく聞き慣れたものである。しかしながら、社会リハビリテーションの基本的構成要素について共通の認識をもち、共通言語をもつことは可能である。一番と三番の意味(社会的活動情況の改善、および、狭義の社会リハビリテーション)を社会リハビリテーションの基本的意味として捉え、二番目の意味はここでの議論から除外し、該当する各リハビリテーション分野の専門家に委ねたい。

人権、機会均等化、アクセシビリティは、社会的活動を可能にし、支援する。アクセシビリティの推進、社会的ネットワーク構築の促進、サービスの調整は、社会リハビリテーションの持つ役割の一つである。

しかしながら、社会的行動は環境そのものではなく、別個に考えなければならない。リハビリテーションのプロセスにとって、環境がアクセシブルであるとか優しいということなどは、それだけで十分なものではない。社会生活力あるいは社会的行動を可能にするためには、特有の方法が必要とされる。アクセシブルな環境をつくることと、社会生活力あるいは社会的行動力を同時に推進する必要がある。従って、社会リハビリテーションは、社会的行動力とそれを取り巻く諸条件の両方を改善することを目標としているのである。

このような見地から、社会リハビリテーションには2つの意味があると言える。すなわち、社会的活動を取り巻く諸条件の改善を目的とする社会リハビリテーションと、障害のある人の社会的行動力を高めるプロセスとしての、狭義の社会リハビリテーションである。

1:おくのえいこokuno eiko「社会リハビリテーションの概念とプログラム」、第19回リハビリテーション世界会議の社会委員会セミナー(ブラジルのリオデジャネイロにて2000年8月29日に開催)報告書。編者:Koon Sik Min(韓国のSam Yookリハビリテーションセンター病院)、Erkki Kemppainen(フィンランドの国立厚生研究開発センター (STAKES))

10月22日 分科会1

国際生活機能分類(ICF)とその活用

佐藤 久夫

RIアジア太平洋地域社会委員会委員長(日本社会福祉事業大学教授)

世界保健機関(WHO)は2001年の総会で国際生活機能分類(ICF:International Classification of Functioning, Disability and Health)を採択した。これは国際障害分類(ICIDH)が21年ぶりに改定されたものである。ICIDHが作成された背景には、慢性疾患や事故の後遺症が増えてきたこと、それに対応してリハビリテーションや社会保障が進んできたこと、しかしそれらの取り組みを交流したりその効果を測定する共通の言葉がなかったこと、がある。

これは大きな国際機関としてはじめて(病気ではなく)障害の分類を作成したもので、障害を社会的次元までも含めて3つの次元に区分し、それぞれの次元を詳細に分類した。病気やけがに引き続いて手足のまひや失明などの生物学的レベルの障害(機能障害)が生まれ、そのため歩けない、文字が読めないなどの個人レベルの障害(能力障害)が生まれ、引き続いて就職できないなどの社会レベルの障害(社会的不利)が生まれるとした。

しかし環境の位置づけが明確でなく、知的障害や精神障害分野などでの分類項目がよく整理されていないなどの批判を受け、WHOは1990年から改定の取り組みを開始し、2001年に国際生活機能分類(ICF)として承認された。この間ICIDH日本協力センターのホストで1998年にはじめて東洋でも改正会議を持つことができ、アジアの9ヵ国からの参加がなされた。

ICFの枠組みは、(1)環境が位置づけられて、人間と環境との相互作用モデルとなっており(環境因子と性・年齢などの個人因子をあわせて背景因子という)、(2)ICIDHでの機能障害を「心身機能・構造」、能力障害を「活動」、社会的不利を「参加」とし、また病気だけでなく加齢も含む「健康状態」とするなど肯定的理解・表現をとっている。心身機能・構造、活動、参加の総称が「生活機能(functioning)」であり、それが問題を抱えた否定的な側面はそれぞれ「機能障害」、「活動制限」、「参加制約」とよび、その総称を「障害(disability)」とよぶ。また(3)各次元・要素が相互に関連しあっていることを双方向の矢印で示している。

生活機能の各次元や環境因子という要素にはそれぞれ定義が与えられている。障害の各次元は生活機能の各次元が問題を抱えた状態とされる。現象を3つの次元で把握する点ではICIDHと同じだが、ICFでは肯定的、否定的の両面から見る。「障害」の分類が「生活機能」の分類に変わったわけで、障害観、障害者観の発展を反映している。

心身機能・構造の次元は整理のしやすさを考慮して心身機能分類と身体構造分類に別れ、活動と参加の次元は一本化した分類となり、新たに環境因子分類が導入され、全体で1400あまりのカテゴリー(項目)が掲げられている。心身機能分類の大分類(第1レベル)は第1章の精神機能から始まって8つの章に分かれている。身体構造分類の大分類は心身機能分類に対応して作られている。

活動と参加の分類は、個人的と社会的の区分がはっきりせず、つまりたとえば買い物をどちらに区分するかについて意見が分かれるなどのことがあり、とりあえず1本の分類とされた。この一本化は残念であり、とくに障害者の社会参加を進めるための武器としての力を弱める。次の改定の大きな課題といえる。ただし社会生活に関する項目がICIDHにくらべてかなり充実した。

環境因子分類では自然環境から社会環境、態度など考えられるすべての環境が含まれている。

分類項目は第1レベルから第4レベルまでに配列され、すべてアルファベットと数字のコードが対応している。bは心身機能(body function)、sは身体構造(body structure)、eは環境(environment)を表し、活動(activity)と参加(participation)の分類はd(生活の領域life domain)を使う。第2レベルだけは項目数が比較的多いので2桁を使っている。

ICIDHとくらべて、生活機能の第1の次元の分類がややコンパクトになり、第2と第3の次元が一本化されたものの社会生活面が充実し、さらに新たに環境因子分類が取り入れられ、全体的には医学モデルからより総合的なものへと変わった。

ICFの分類項目は心身機能・構造の一部を除いて中立的な表現となっており、ある人がその項目について問題をもっているかどうかを表すには小数点以下に「評価点」(qualifier)をつける。たとえば、「b16700.2」は「話し言葉の受容」の中等度の機能障害、「d7104.3」は「対人関係における合図」の使用やそれへの対応の重度の困難、「d9201.0」は「スポーツ」への参加制約なし、を意味する。

環境因子の評価点だけはマイナス(阻害因子)だけでなくプラス(促進因子)も記録できるようになっている。プラスを表現するには小数点の代わりに+をつけ、+0で促進因子なし、+1で軽度の促進因子、+4で完全な促進因子をしめす。

評価点を使う場合、心身機能・構造については生物学的標準からのずれを見、活動と参加については障害をもたない人々のそれとくらべての能力や実行状況を見る。活動と参加の評価点の場合、実際の「実行状況」(performance)を小数点以下第1位に、その人の持っている「能力」(capacity)を第2位に、別々に記述する。

ICFはICIDHのすぐれた特徴のほとんどを引き継いでいる。それは基本的な性格としては「コミュニケーションの向上のための『共通言語』(共通の概念枠組みと用語)」という点であり、具体的な内容としては「病気と障害の区別」、「障害の3つの次元の認知(とくに社会的次元)」、「詳しい分類リスト」、などである。

「ほとんど」という意味は、「能力障害の分類」と「社会的不利の分類」が「活動と参加の分類」へと一本化されたことで、生活機能と障害の個人的次元と社会的次元の区別が(たとえ定義や関連図で「内包として」区別されても)、具体的なリストとして(外延として)示されなければ、その区別を日常的に活用することが困難になると思われる。この点は、医学的リハビリテーション関係者にとってよりも、障害者の社会参加を直接的な援助課題とする社会福祉関係者にとって特に大きな困難をもたらす。

同時にICFは、ICIDHになかった多くの新たな特徴を持つ。それは「医学モデルから相互作用モデルへ(生物・心理・社会統合モデルbio-psycho-social integration)」、「環境因子の導入(定義、関連図、分類)」、「肯定的側面と否定的側面、肯定的表現(「生活機能」と「障害」、「ハンデイキャップ」でなく「参加」、「能力障害」でなく「活動」など)」、「(身体構造分類を除いて)すべての分類項目に操作的定義を付与」、「評価点」、「ショートバージョン(第2レベルまで)とフルバージョン」などである。そのほか、児童分野、知的障害分野、精神障害分野の項目(学習や対人関係領域など)の充実もなされた。なお各項目に「含まれるもの」、「除かれるもの」を付記する方法はICIDHでも取り入れられていた。

「心身」、「活動」の障害がそれほど重くなくても、また環境の「阻害因子」が大きくなくても、本人が「私のような価値のない人間は引っ込んでいた方がいい」と思っていると参加が大きく制約される。逆に、重い「障害」があっても、自己評価が高く、胸を張って活発に社会参加している人もいる。また参加はしているが本人の満足感が低いことや、不参加でも満足していることもある。これらの「主体・主観」の次元を含めて初めて生活機能・障害の全体を見ることができる。したがって、ICFでは欠けている「生活機能の第4の次元」(したがって障害の第4の次元)として、主体・主観の次元を位置づける必要がある。この次元はすでに20年も前から上田敏が「体験としての障害」として提起してきたもので、最近では「主観的体験」として、その分類案も示されている。

ICIDHは、端的に言えばリハビリテーションに活用するために心身・活動・参加の3次元を区分・分類したもので、ICFはそれに加えてここ20年間に世界に広がったノーマライゼイションの理念と実践を反映した。リハビリテーションもノーマライゼイションも障害者の参加を目標とするが、前者は主に本人を強化し、後者は環境を改善する。しかしこの20年間は同時にエンパワーメントが強調された時代でもある。QOL、主観的幸福感、自律、自己決定、生きる力、社会生活力、自信、自尊、肯定的自己評価、自己効力感、生きがい、満足度、モラールなどはそれを表現する用語である。この主体・主観の次元を導入し、より総合的なICFにする必要がある。そこで初めてより総合的なアプローチ、効果的なチームワークが可能となる。

ICFにはいくつかの側面・性格があり、それぞれの活用が考えられねばならない。つまり活用のタイプを考える必要がある。ICFが役立つとか役立たないとかの議論も、どのタイプの活用について述べているかを明確にすることが望まれる。

その活用のタイプとは、「概念モデルの活用」、「分類の活用」、「コード・評価点の活用」の3つである。分類や評価点を使わずに概念モデルのみを使うことは可能であるが、分類抜きの評価点はありえず、概念モデル抜きの分類は意味が薄い。

しかしその基礎は、共通の概念枠組みと用語を提供し、コミュニケーションの質を高めるということである。

日本の知的障害者施設職員の多くが、長期入所の主な理由を環境ではなく、本人の能力の不足だとしている現状がある。こうした認識では、さらに長期の入所訓練を続けることにしかならないので、ICFの環境と人間の相互作用の考え方を普及しなければならない。

グループホームに暮らし、通所授産施設に通う知的障害のあるAさんへの買い物を巡る援助事例がある。本人の活動能力を高め、周囲の環境を変えることがなされた結果、参加が高まったことを描いている。どこでも行われている日常の援助といえるが、ICFをより意図的計画的に使えばさらにこうした援助が広がる。

Bさん、31歳、男性、脊髄損傷の例を見る。

「健康状態」は労働災害による脊髄損傷。「機能障害」は脊髄とその関連構造の損傷、上下肢の筋力・随意運動のコントロール・排尿・排便・感覚機能・体温調節などの問題。「活動制限」は歩行と入浴および繊細な手の動作のみが困難で、そのほかの行為・活動は日常生活動作訓練、住宅改造、補助器具の活用によって克服された。

「参加制約」は、配置転換がなされたことを除けばほとんどない。「環境」として関わったのは、雇用主の態度、職場環境の改善、職種を限定した効果的な職業訓練、パソコンその他の技術、利用しやすい公営住宅、労災保険、改造自動車など。

政策面での活用の実績が日本にはある。我が国の精神障害者施策は長い間病気の治療に焦点を当ててきたが、1987年からは能力障害に対応した社会復帰施設ができ、1990年代には社会福祉、具体的にはグループホームやホームヘルプ制度などができ、社会的不利にも対応するようになった。こうした展開の背景にある、政府の精神障害者、精神障害に関する考え方をみると、まず1984年までは、「精神障害者は病人なので医療だけで足りる」という考え方であった。しかし、その2年後、1986年7月には公衆衛生審議会が「精神障害者の社会復帰に関する意見」を具申し、「...精神障害者が単なる病者というだけでなく、社会生活遂行上の困難、不自由、不利益を有する障害者であるという点を共通理解とする必要がある...」と指摘、これが1987年の法律の改正(社会復帰施設の創設)につながった。さらに1993年に、そして法律の名前の改正としては95年に、法律改正があり、厚生省がその改正の主旨を「精神障害者については、精神疾患があることにより、ディスアビリティ(能力障害)があり、日常生活又は社会生活を営む上でのハンディキャップがあるため、これを補うための援助を行い、ノーマライゼイションを図ろうとするものである。」と説明した。これをより整理をしたのが厚生省が委託した研究会の報告であり、精神疾患に対しては医療、disabilityに対しては社会復帰施策、handicapに対しては社会福祉が対応するという考え方が示された。

「社会復帰訓練」と「社会福祉」は似ているが、前者は本人の能力を高めることに主眼があり、したがって期限付きのサービスなのに対して、後者は本人の能力の足りないところをサービスによって補って、その能力のままで地域生活を成り立たせようとする。

この経験はアジア諸国では大いに役立つ。この地域ではまだ精神障害を障害としてみていない国が多いのであるから。

生活機能と障害の主観的次元

-リハビリテーションとエンパワーメントにおける意義(国際研究グループ報告)-

上田 敏

日本障害者リハビリテーション協会 副会長

ICF(国際生活機能分類、2002)はICIDH(国際障害分類、1980)に比べ、障害のある人のプラスの面を重視すること、環境の影響を重視することなどの点で、多くの建設的批判に応え、それらを統合して新しい障害観を確立することに成功した。

しかしICFの生活機能の3つのレベル(心身機能・構造、活動、参加)も、2つの背景因子(環境因子、個人因子)も、結局は客観的世界に属する「生活機能と障害の客観的次元」のみに関するものである。実はそれに劣らず重要なものに「生活機能と障害の主観的次元」(Subjective dimension of functioning and disability)があり、これはICFにもICIDHにも欠けている。

この「欠落した次元」は障害のある人を人間として理解し、その主体性を尊重し、エンパワーメントをはかるために不可欠な概念である。現にICFにおいても付録に「主観的安寧」(Subjective Well-being)の測定が、今後の重要課題の一つとして挙げられている。

この点について指摘した論文を上田はICIDH発表の翌年である1981年に日英両文で発表し、その後もICIDH改定過程を含む多くの機会に論じてきた。国内においては早くから理解が得られ、国際的にも1990年代はじめから障害のある人の主観的・心理的問題の重要性が認められるようになっている。ICFへの導入は「時期尚早」として今後の課題となり、2001年9月ベセスダにおけるWHO国際疾病分類・国際生活機能分類センター長会議において、将来の改定に向けて「生活機能と障害の主観的次元に関する国際研究グループ」の設立が承認された。これは世界の5大陸の6人の委員(オランダ:Marijke W. de Kleijn-de Vrankrijker、オーストラリア:Ros Madden、カナダ:Janice Miller、アメリカ:David Gray、南アフリカ:Sebenzile Matsebula、日本:上田 敏、委員長)、ならびにWHO事務局(Bedirhan Ustum)からなるグループである。

この研究グループはこれまで、1)委員長起草による「基本的文書」にもとづく基本概念とその実践的意義に関する討論、2)主観的次元と客観的次元の相互関係に関する予備的研究、3)関連文献の予備的レビュー、4)今後の研究戦略に関する議論を行ってきた。

現在研究はなお進行中であるが、基本的な問題につての議論の要点は、1)名称の問題(「主観的」、「経験的」、「実存的」、等)、2)QOL概念との異同、3)分類の枠組、4)基本的概念の定義、にしぼられてきている。定義についていえば障害のある人の心のマイナス面(「障害体験」)だけでなくプラスの面(「心理的コーピング・スキルズ」等)が含まれることは確実である。

インクルーシブ教育障害児に希望の光を

Dr. Uma Tuli (ウマ・トゥリ)

RIアジア太平洋地域教育委員会副委員長

社会正義・エンパワメント省 主席コミッショナー インド

「異なる能力を持つ人間として、私には現在、何の不自由もありません。私は山にだって登れます」と、障害者としていくつもの困難に直面してきたメーナクシ・バトラは述べている。「統合学校で受けた教育のおかげで、私はグワリオルの公立学校の通常のクラスに参加する準備が十分にできました。そこでは1200名を超える生徒のなかで唯一の障害者としてのインクルージョンだったのですが、このことが、私は誰にも劣っていないのだという信念を強く持つようになりました。」

添付-Iの事例研究は、デリーおよびグワリオルの学校でのメーナクシの経験を詳述するものである。彼女は、現在、デリー大学の学部生であり、また、公認会計士になるための勉強もしている。

メーナクシの成功を見ると勇気づけられる。しかし、これは大海の一滴にすぎない。

|

世界中で、多くの児童たちが十分な教育を受けておらず、そのなかに障害児が数多く含まれていることは疑いようもない。これは「すべての人は教育を受ける権利を有する」と謳っている世界人権宣言(1948年)の第26条の意図に反している。 |

教育とは、社会変革のための単なる媒体ではない。その創造的な力は、望ましい方法での社会の再形成、再モデル化をも可能にする。教育とは、単に指示に従うのではなく、導きもするのである。

すべての教育の目的は、特殊か通常かに関わらず、児童たちに幸せな幼年時代を与え、生産的かつ有益な社会生活への準備に導くことにある。

教育の現状-世界的概況

“教育の歴史は、普通教育でも特殊教育でも、長年にわたる多くの変革が科学的根拠のない強い信念に基づいていただけで、結果的には、思考という振り子が反対側に振れると同時に消えていく一時的な流行の連続であったことを示しているように思われる。”

□ インテグレーションは、イタリアと北欧において最も進んでいる。1971年、イタリアの法律は、通常クラスへの参加を権利として確立し、その4年後には、障害者の分離は特別扱いであるとして法的に排除された (Ferro: 1985年; Posternak、1979年; Vianello、1992年)。健康、社会福祉および教育面での地域サービスの調整に成功していることが、際だった特徴である。

□ 北欧諸国(Hanse、1984年、1992年; Helgelend、1992年; 教育省1989年;Soder、1981年、Stangvik、1989年; Vislie、1981年、1985年; Waltonほか, 1990年)では、特別なニーズをもつ児童たちの権利は、一般的な教育分野の法律に含まれている。児童たちが自分の家族と共に暮らす権利が重視されている。

□ デンマークでは、学校生活において何らかの特別なサポートが必要であると考えられる80,000人の児童のうち、87.5%が個人的に統合されており、7.5%(ほとんどの児童が重度の知的障害をもつ)が通常の学校の小規模な特殊学級におり、そして5%が特殊学校にいる。

□ スウェーデンでは、知的障害を持つ児童のかなりの割合が特殊学級に、身体的および視覚的な障害をもつすべての生徒が通常学校におり、そして、統合されずに特別なグループにいるのは前者の12%および後者の3%のみである。教師の意識が、重要な問題のひとつとして認識されている。

□ フランスでは(Labragere、1981年;国家教育大臣、1990年、1991年)、統合を行うという当局の公約は曖昧ではないが、その達成に向けた進展はほとんどない。

□ ドイツおよびオランダの両国においては、完全統合に向けての進展は制約されてきた。これは、リソース不足というよりは、むしろ教育システムの複雑さや高度に発達した別の特殊教育の存在によるものである。競争の激しい風潮のなかで、特別なニーズをもつ児童たちがクラスの授業水準を下げるかも知れないという不安がある。

□ オランダ (Brandsma、1991年;den Boer、1990年 ;Rodbard、1990年)には、15の異なるカテゴリーの約1,000校の特殊学校が、約100,000人の児童たちの教育を行っている。この特殊教育のために教育予算の約20%が費やされている。殆んどの特殊学校は、国から100%の資金提供を受けているにもかかわらず、私立であるために、抜本的な改革を行う意識が欠如している。

すべての西欧諸国は、特別なニーズをもつ児童たちの通常学校への統合という共通の目標をもっている。明言された目標は似ているが、その目標までの道程は、国によりかなり異なる。イタリアは、中央政府による立法を採用した。スペインでとられたアプローチも同様であるが、より漸進的に導入されている。

イギリスでは、1990年以降、特殊教育の分野で4つの大きな変化があった。

- 医学的診断から、多くの専門家による評価へ。

- 治療から教育へ。

- カテゴリー別のニーズから、個人のニーズへ。

- 特殊なカリキュラム方式から、万人のためのカリキュラムの適切なバリエーションへ。

インドの現実:

インドは10億を超える人口を抱えている。そのうちの2億人が就学年齢の児童であり、概算では2,000万人の児童が特別なニーズ教育を必要としている。就学率の全国平均は90%を超えているが、能力障害をもつ児童の就学率は5%に満たない。約40%の児童が5年間の基礎教育を終えることができず、さらに20%が、憲法により指定された無償の義務教育の残りの3年間を終了せずに学校を離れる。

1992年に国家教育方針の行動計画(POA)において報告された、能力障害をもつ児童の推定数は以下の通り。

| 単位: 百万人 |

||

| 年齢層5~14才の障害をもつ児童の推定人口 | 3.19 | |

|---|---|---|

| 移動の障害 | 1.48 | |

| 聴覚障害 | 0.65 | |

| 言語障害 | 0.91 | |

| 視覚障害 | 0.15 | |

| 年齢層5~14才の知的障害児 | 3.60 | |

| 年齢層5~14才の学習障害をもつ児童 | 3.60 | |

| 年齢層16~18才の障害をもつ児童 | 2.20 |

すべての児童たちは、それぞれ特別なところを持っている。彼らは互いに異なっており、ニーズも多様である。教室の教員は、児童たちの素質を正確に判断し、それに応じた学習経験を与えるため、各々のニーズを見極める作業と向き合っている。残念なことに通常の学校では、大人数に対処しなければならないときには個人差という概念は忘れ去られ、全生徒が同じ日課をこなすことになっている。同じ方法で教わったとしても、障害をもつ児童たちの進歩、動機づけおよび反応は異なる。機会が均等であり、学習環境が共通であっても、彼らはこのような差異を表す。

インドの現況

憲法上の規定

第45条-すべての児童が14才に達するまでの無償の義務教育

1995年障害者法

第26項から第31項

- 無償の義務教育の利用-3~18才

- すべての通常学校におけるインテグレーションの促進

- 特殊学校の配備

- 非公式教育の奨励

- 教員養成機関の振興

- 適切な交通手段

- 物的障害の除去

- カリキュラムの再構成

- 無料の本、制服および教材

1992年インド・リハビリテーション委員会法

- リハビリテーションの専門家の訓練を規定

- 付与される資格の認定

- リハビリテーション・チームの訓練および資格に関する基準の統一

- サービス提供システム全体の質の確保および合理化

1999年ナショナル・トラスト法

- 自閉症、脳性麻痺、知的障害および精神障害をもつ人の福祉の改善

- 障害をもつ人々に対する機会の提供および完全な参加の確保- フォスター・ファミリー・ケア、デイ・ケア・サービス、個人の家庭およびグループホーム

インクルージョンとは:

“それぞれの社会に典型的な教育、雇用、消費、余暇、コミュニティおよび家庭に関するすべての活動に、障害者が完全に参加する機会を指す”-(ILSMH 1994).

インクルーシブ教育の哲学は、障害のある児童とない児童が一緒に勉強するという統合グループに、均等な機会を与えることにある。

障害児のインクルーシブ教育(IED)とは、障害児が、できる限り制約の少ない環境の下、通常の学校で障害のない児童と一緒に教育を受け、他の全校児童と同様に成長することを意味する。

インクルージョンの哲学は、各人が、コミュニティの他のすべてのメンバーと同じ基本的権利を持つことを前提としている。

従って、インクルージョンという用語は、特別なニーズをもつ児童が、特別なニーズをもたない仲間たちと一緒に通常のクラスですべての教育面でのサービスやサポートを受ける学校環境を示唆する。

インクルーシブ教育を行う通常学校とは:

差別的な態度と闘い、協力的なコミュニティを創設し、インクルーシブな社会を建設し、そして、万人のための教育を達成するための、最も効果的な手段である。さらに、大多数の児童たちに効果的な教育を提供しかつ教育の効率を改善し、最終的には教育システム全体の費用効果をもたらす。

インクルージョンの利点は何か?

調査によると、一般の教育クラスに特別なニーズをもつ児童を含めることには多くの利点がある。

- 生徒はお互いの、独自の長所および能力を認め合うことを学ぶ。

- 生徒は互いに助け合うことを奨励される。

- 障害をもつ生徒が、自然な環境において自然な方法で友情を育むことができる。

- 障害のない生徒が、自分とは違う人々に対して肯定的な態度を養う機会を得る。

- コミュニティへの帰属意識が、障害をもつ生徒にとって自尊心や達成感を養うことを助ける。

- 生徒は、一般的な環境においては、お互いから、望ましい社会的行動を学ぶことが多い。

課題

- 障害に対する社会の態度

- 認識の欠如

- 訓練を受けた教員の不足

- バリアフリー環境の不在

- 適切な教材

- 親の抵抗

- 児童の問題に取り組む政府機関の間での連繋の欠如

- プログラムの開発および普及を阻む、社会的、文化的、経済的、地域的、宗教的、言語的な多様性

- 幼児教育と初等教育の間のつながりの悪さ

- 交通環境および設備の整った環境

インクルーシブ教育の構成要素

- 公平な機会

- 効果的な教育サービス

- 必要とされる補助機器

- サポート・サービス

- 年齢に応じたクラス

- 近隣の学校

- 親たちの参加

インクルージョンの成功に必要な条件:

2.異なった視点からの評価: 信憑性の高い評価-“個人と個人の間”ではなく“個人の中”の評価

3.教室での実践モデル

- 共同授業-特殊教育教員(SET)が通常教育教員(RET)と共に授業を行う。

- 平行授業-特殊教育教員(SET)が、通常教育のクラスで、少人数のグループの生徒に対応する。

- コンサルタント・モデル -特殊教育教員(SET)は、プログラムを取り出すだけでなく教えもする。

- チーム・モデル-特殊教育教員(SET)が他の特殊教育教員(SET)とチームを組み、特別なニーズに対処する。

- リソースルーム担当教員モデル-特殊教育教員(SET)の生徒を分散させ、特殊教育教員(SET) が他のすべての通常教育教員(RET)と一緒に取り組む。

4.教室での優れた実践

- 複数の水準での指示-同じカリキュラムにおける異なる種類の学習

- 協力学習-1人の教員にはすべての問題を解決することができないので、グループで取り組む

- 活動ベースの学習- コミュニティ・ベースの活動、自然な環境での学習

- テクノロジー- 記録保持

福祉機器

リーディング・マシン

点字および機器による授業

5.効果的な親たちの参加

- 学習者、教える者、意思決定者および賛同者としての親

6.サービス機関、政府および資金拠出機関の連携

すぐれた実践

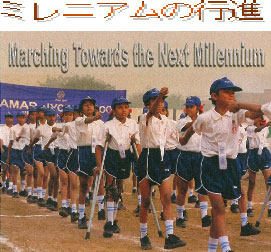

夢の実現-アマール・ジョティの方法

音楽のテンポが速まり、ビートが激しくなるのに合わせて、ステージの上の児童たちは歩調を揃え、パンジャブ地方の陽気な民族舞踊“バングラ”のフィナーレへと進む。熱心な観客はリズムに合わせて手拍子を打ち、はらはらさせる軽業を見せる友達を応援している。舞台は嵐のような拍手のなかで幕を閉じ、若い出演者たちは観客と同じぐらい楽しんだ。

まもなく休憩時間になり、そして、オープン・スペースの“中庭”は、遊ぶ児童たちの興奮した話し声と笑い声で、すぐに満たされる。片隅にはアーチェリーを熱心に練習する児童がおり、別の隅ではクリケットの選手がボールを打ち、また別の隅にはホッケーのドリブル練習をしている少年たちがいる。ベランダでは、若い柔道指導員が、自分の若い教え子たちの腕を試している。

これは、デリーのカルカルドゥーマにあるアマール・ジョティ学校の日常風景である。何が他と違うのか。実際には何も違わない。世界中のどの良い学校においても見られる風景である。しかし、アマール・ジョティ学校を非常に特別な場所にしているのは、毎日の空気、普通の態度、そして児童たちの生き生きとした心なのである。近づいてよく見てはじめて600人を超える児童のうちの50%が異なる能力を持つ児童 - 障害児と呼ぶ人もいるが-であることが分かる。

20年前の実験として始まった、アマール・ジョティ・リハビリテーション調査センターにより運営されるインクルーシブ学校は、現在、インドだけでなく、世界中からの多大な関心を集めるモデル校となっている。“種”は借地の裏庭に蒔かれ、50%が障害児で構成される50人の児童たちの最初のグループは、木陰で勉強した。すべての児童たちが恵まれない環境から来ており(今もそうであるが)、特別な配慮はおろか、学校教育さえ受けさせてもらえる児童はいなかった。障害をもつすべての児童は、学校まで親に運ばれてくるか、自分で這ってくるかのいずれかであった。現在、アマール・ジョティの工作室で作られたカリパスやその他の必要な補助機器をつけてもらった児童たちは、自分が選択するどの活動にも参加することができる。負担あるいは負債であると考えられていたこれらの児童たちは、どんな活動でも行えるという自信を持った、若い、責任ある人間へと成長している。

これは、全人的なリハビリテーションの手法のおかげで可能となった。同センターは、同じ敷地内で、医療、職業訓練および雇用機会を提供している。教員養成の訓練、CBRの職員および現職教員のための、能力開発コースがある。アマール・ジョティ物理療法研究所(Amar Jyoti Institute of Physiotherapy)はデリー大学と提携し、物理療法の4年半の理学士課程を運営している。

知的障害をもつ生徒のためには、6名の特殊教育者と1名の教員による特別セクションがあり、そこでの教師と生徒の比率は1:12である。個別教育プラン(IEP)が作成され、そして、特定の課目については、それぞれのニーズや能力に応じて通常クラスに統合される生徒もいる。そのような生徒を新しいクラスに入れる前に、担当教員は、その子の特別なニーズと特別な配慮を必要とする分野を確認する。特別学級にいる生徒は、学校のほかの児童たちと一緒にすべての課外活動に参加する。

アマール・ジョティは、社会的な統合を推進するための公式および非公式の手法および戦略を採用している。しかし、特別学級の児童たちが学校のほかの仲間をパーティーに招待したり、塗り絵やお絵かきなどの大会に通常学校と並んで参加するといった、非公式な交流は、まだ少ない。証拠の示すところでは、からかいやいじめは存在せず、児童たちは、大抵、自分のクラスで友達をつくることができている。障害のない児童が障害をもつ児童を助ける、例えば、必要なときに車椅子を押してあげるといった事例も示されている。

スポーツは、学習プログラムにおいては重要な位置を占める。スポーツを通じて、児童たちは団結の精神を養い、結果を潔く認めることを学ぶ。アマール・ジョティでは、統合されたスポーツを通して、多くの機会が作り出されている。

保育園の段階から統合された環境で育った若いラクミ、ファイサル、ナンド・キショルのようなアマール・ジョティの児童たちは、奇跡が起こるということをまさに示すことができる。生懸命にやりさえすれば。

このコンセプトは、何校かの通常学校において、そしてNGOによって、うまく再現されている。統合教育が、偏りのない人格を育み、社会的相互作用を高め、学力を高め、そして、児童たちの潜在能力の評価を助けることが、いくつかの研究で明らかにされている。

同様に、デリーのラクスマン公立学校は、障害児に対応する上での課題にうまく取り組んでいる。特殊教育センターにおける、個別活動をベースとした計画は、以下の通りである。

| カリキュラム | 活動 |

|---|---|

| 学業以前の刺激 | スポーツとゲーム、音楽とダンス |

| 機能的な学業的刺激 | 読書 |

| 環境教育 | 遠足、自然科学 |

| 自助技能 | 飲食、衛生 |

| 話すことおよび言語の発達 | 言語療法 |

| 移動技能の発達 | 見学旅行、協力的な学級活動 |

| 職業訓練 | 料理、針仕事、木版印刷 |

インクルージョンは、すべての水準(身体的・機能的・社交的・社会的水準)が考慮されている。

インド北部の脳性麻痺協会は、脳性性麻痺をもつ児童に、就学前の段階で通常学校へのインクルージョンの準備をさせる。受益者である児童が通常の学校に通う上で問題が起きないように、その児童、親および学校関係者に対してカウンセリングが行われる。

デリーのセンターにあるスワミ・シバナンドの大きな家では、障害児が通常学校に通うために就学前訓練を行っているが、意思疎通が困難なケースで成功例がある。

デリー公立学校には、知的障害のある児童たちのための特別学級があり、また、校長は知的障害児のための特殊学校“タマンナ”も運営している。

アーマダバードの盲人協会などの機関は、視覚障害者のインテグレーションが“盲目であることの意味を変える”ことを目指しているとしている。

デリーのバーティア・ビジャー・バワンには、知的障害を持つ児童たちのための特別学級が、その通常の中等学校内にある。

チェンナイのビジャー・サーガル研究所は、以下のように美しくインクルージョンを説明した。

孤立するのではなく、一部になること

隔離されるのではなく、帰属すること

順応させられるのではなく

受け入れてもらうこと

付き添い人ではなく

友達を持つこと

助けを必要とするだけの人間ではなく

必要とされていると感じること

傍観者ではなく

参加者になること

権利を享受するだけでなく

責任を持つこと

好意だけでなく

機会を得ること

これが本当に“インクルード”されると

いうことである

ビジャー・サーガルは、障害をもつ人も持たない人も、必要とするものは同じであると信じる。我々の究極の夢は、すべての個人が、児童時代から、お互いの同じ点を認識し、違う点を尊重しながら共に成長することが可能な環境を創出することである。

活動の提案

すべての学校において、学習教材(TLM)を備えたリソースルームを利用できるようにすべきであり、そして、リソースルーム担当教員は、特別なニーズをもつ児童たちを手伝うための専門的な資格および取り組み姿勢を持つべきである。

同じ教室で異なる能力水準の生徒に対応するために、すべての分野のプログラム学習ラボを開発する分野での研究に着手すべきである。

生徒が自分で自分をモニタリングできるよう、リソースルームでは、学習教材(TLM)を利用できるようにすべきである。教えるあるいは学ぶプロセスとは、相互に補完的である。教員は、教材を選択し、特別なニーズをもつ児童たちのカリキュラムおよび準カリキュラム活動への理解を高めるために、適切な経験を創出すべきである。

都市部の学校は、利用できる素材が多いが、地方の学校は、少なくとも単純な素材を持つようにすべきである。学習教材(TLM)は、児童の障害の種類、障害の程度、親の協力、生徒の協力および素材の入手可能性を視野に入れながら開発することができる。

言語発達のための新しいアイディアは、創造的な思考および文書表現のためのアクション・ピクチャーの使用である。これらは主題統覚検査(TAT)やコンピュータの助けを借りて編集されたテスト(CAT)に倣って、適性検査ではなく、技能やコンセプトを教えるために開発することができる。

知覚トレーニング、数の言語、児童とその環境、音楽、美術・工芸、運動およびスポーツ並びに余暇時間の活動の分野はすべて、カリキュラムの一部を構成できる。

採用することのできる授業のモデルには以下のようなものがある。

- 共同授業

- 平行授業

- コンサルタント・モデル

- チーム・モデル

- リソースルーム担当教員モデル

- 複数の水準の指示-同じカリキュラムで異なる種類の学習

- 協力学習-1人の教員ではすべての問題を解決できないので、グループで取り組む

- 活動ベースの学習-コミュニティ・ベースの活動、自然な環境での学習

- テクノロジー-記録保持

福祉機器

リーディング・マシン

点字および機器による授業

親たちの参加

- 家庭学習プログラムを通じた親たちの早期の効果的参加、および職業訓練に取り組むペアレント・サポート・グループの設立がなされるべきである。

- 親たちは、学習者、教える者、意思決定者および賛同者として参加すべきである。

テキストブック:

- 内容よりも能力に応じているかを重視すること

- カリキュラムの負担は軽くすること

- 機械的な暗記よりも活動やゲームを通した学習

- グループ学習・自習・単にクラス全体を対象にはしない学習

- 教員中心ではない、対話式で楽しい学級

- “スパイラル方式で直線的ではない”学習経験の創出

- 性別およびその他の社会的先入観の排除

- テキストとイラストのバランス

- 生徒が反応を書き込むための余白

障害の異なる児童たちの教育のために、以下の戦略を考慮することもできる。

知的な課題

- 色と形を教えるためにカードを利用することができる。

- 大小の概念

- 数の順番

- 言語発達およびコミュニケーション技術

- 出席カードによる名前の認識

- 語彙の対象となる物体

聴覚障害

聴覚障害児の理解のためには、対象はアルファベットで表記されなければならない。例えば、りんご(apple)という概念は、APPLEという単語を書くことによって説明する。

視覚障害

視覚障害児にとっては、物理的概念を理解することは難しい。従って、触って理解することができるように、モデル、例えば像の人形を作ることができる。

脳性麻痺

脳性麻痺の児童たちは、知覚的な問題を抱えている。したがって、教員は、例えば円を描く場合に、子どもたちには多感覚アプローチで用いられる木材や金属片に触れさせることが必要である。これは、複数のカテゴリーに属する障害児のための学習教材(TLM)の要素にもなるであろう。

教育機関は、障害をもつ児童たちの統合がより容易になるように、リハビリテーション・サービスを提供しながら全人的なアプローチを採ることが望ましい。不可抗力の制約がある場合には、特別なニーズを持つ児童たちにとって必要なサービスが得られるように、リハビリテーション・センターとの連携を確立すべきである。

地方当局および教育機関の長は、障害児が通常の学校で勉強できるようにバリアフリーの環境を意識的に備えるべきである。障害児を配慮した備品や輸送機関だけでなく、移動装置および機器の設備についても、特に考慮する必要がある。

カリキュラムは、生徒に技能を与えるための職業訓練を含むべきである。自信を植え付けて、偏りのない人格を育むためには、統合された文化活動およびスポーツ活動を行うことが不可欠である。州および中央政府は、そのような大会の組織のために、NGOや教育機関に対して無償資金援助を利用できるようにすべきである。

トレーナーの訓練は定期的に行うべきである。障害や、特別なニーズを持つ児童たちの管理に取り組む教員のオリエンテーションをすべてのレベルにわたって行うべきである。試験制度における特別な免除や改革もまた、障害をもつ人々のために検討すべきである。

大学レベルにおける啓発も必要である。より高いレベルでの特殊教育の講座は、統合教育だけでなくインクルーシブも奨励し、推進することになるだろう。

親たちは、教育機関のチームの一員として定期的に関与すべきである。ペアレント・サポート・グループの形成は奨励されるべきである。メディアは、障害をもつ人々の潜在能力にスポットを当て、必要とされる一般大衆の関心を創出すべきである。

提言

平等な責任だけでも平等な機会へとつながる

-実践面での連携-効果的なインクルーシブ教育

しかし、提言はそれ自体、実現性のない感傷でしかない。これを意味のある効果的なものにするためには、“障害者を発展への平等なパートナーとする”というNGOと政府の共通の目標が生きた現実となるように、献身的な努力とコミットメントを通じてこれに生命を与えなければならない。

「バラが微笑むとき、枝は萎れたかと聞きますか?」という言葉をいつも覚えておきたい。

両足が小児麻痺にかかっている18歳のチャーミングな少女、メーナクシは、学校に通う権利を否定された。彼女は孤独を感じ、落ち込み、疎外されたと感じた。彼女の両親は、彼女が動けないことを理由に、そして彼女が転倒することを恐れて、彼女を学校に通わせなかった。

近くの公立学校で教育を受けるための当初の努力: メーナクシは、家で母親から勉強を教わった後、近くの学校でスタンダードIへの編入を認められた。彼女は学校の教員たちから差別された。彼女は立つことができなかったために、集会に参加することができなかった。彼女を送り迎えに来る母親以外には、利用できる助けはなかった。教員たちは、他の生徒に彼女を助けるように頼むことはなく、教員たち自体が無関心だった。彼女はアマール・ジョティに、医療だけでなく、教育支援も委ねられた。

アマール・ジョティ学校でのクラスIIからクラスVIIIまで: 彼女の両親がアマール・ジョティ学校に行ったとき、校長は、児童の特別なニーズと親の支援の重要性、そして自信を植え付けるために必要な協力について助言した。

学業のほかに、適切な医療とフォローアップが行われた。彼女にはカリパスと松葉杖を与えられ、そしてそれらを使用するための訓練も施された。集会のときには、セラピスト、ソーシャルワーカーおよびその他のリハ・チームのメンバーによる定期的なモニタリングが、メーナクシの歩行を助けるカリパスの使用を確実にするために行われた。彼女は、学校での準カリキュラム活動への参加を奨励された。

クラスVIIIでは、自尊心を育て他の人たちとの交流を勧めるための特別リーダーシップ・プログラムが児童たちのために計画された。メーナクシは、これを、微笑みながらかつ強い意志をもって障害と向き合う勇気を与えてくれる、最も重要な出来事だったと感じている。

グワリオルの公立学校での教育のための奨学金を受ける: 彼女自身の大きな信念、前に進もうという意欲、そして両親のサポートとアマール・ジャティの教員たちの動機づけにより、メーナクシはグワリオルのシンディア・カーニャ・ビジャラヤの通常学校に通うことができるようになった。そこでは、彼女は唯一の、障害をもつ少女であった。当初、他の生徒たちは自分たちが彼女を気にかけていることと“同情”を示そうとしたが、特別視はしないで欲しいというメーナクシの要望により、生徒たちの態度は変わった。彼女はもはや学校では“気の毒な人”ではなかった。皆が彼女の可能性について賞賛した。彼女は身体的な障害による困難を克服し、そして、すべての学業および、丘への遠足を含む準カリキュラム活動に積極的に参加した。シンディア・カーニャ・ビジャラヤを卒業し、メーナクシは今、デリーのマタ・スンダリ・カレッジの学生である。彼女は公認会計士になるためのクラスにも参加している。また、彼女は今ではどのような公共交通機関でも利用できる。

メーナクシの抱負: メーナクシは健全な生活を送りたいと思っている。彼女は、良い仕事を得て、家庭をもつことを楽しみにしており、“彼女は能力が損なわれているのではなく、異なった方法で能力が与えられているのだ”という手本を示したいと考えている。彼女は、できるところではいつも、分離ではなく統合とインクルージョンをと主張している。

参考文献

| Ainscow Mel (1994) | “Special Needs in the Classroom”A Teacher Education GuideJessica Kingsley Publishers/ UNESCO PUBLISHING |

| Borg R. WalterUtah State University & Gall Damien MeredithUniversity of Oregon (1979) | Educational Research- An IntroductionThird EditionLongman Inc., New York. |

| Baine D (1988) | “Handicapped Children in DevelopingCountries: assessment, curriculum and instruction”Edmonton : University of Alberta. |

| Bennett Neville &Cass Allyson (1989) | From Special to Ordinary SchoolsCase Studies in IntegrationCassell Educational Limited, London |

| Cohen Louis andManion Lawrence (1994) | Research Methods in Education(Fourth Edition)Routledge, London & New York |

| Evans Roy (1989) | Special Educational Needs Policy and Practice |

| Gulliford Ronald andUpton Graham (1992) | Special Educational NeedsRoutledge, London& New York |

| Mittler P & R Brouillette (1993) | “World Yearbook of Education, 1993Special Needs Education”, London : Kogan Page |

| Mittler P.H. Mittler and betweenH McConachie (1986) | “Working together: Guidelines on Collaboration Professionals and parents of children and young peopleWith disabilities”, Guides for Special Education, # Paris: UNESCO |

| Notwich Brahm (1980) | Special Special Needs in Ordinary Schools Reappraising Needs Education Casell Educational Limited, London |

| Riddell Sheila &Brown Sally | Special Educational Needs Policy In the 1990sWarnock in the market placeRoutledge, London & New York |

| Solity Jonathan &Bull Shirley (1987) | Special needs : Bridging the Curriculum GapOpen University Press, England |

| Tuli Uma (1994) | Integrated EducationTeacher as Therapist, India |

| UNESCO (1988) | “Review of the Present Situation in SpecialEducation”, Paris : UNESCO |

| Walters Brian (1994) | Management for Special NeedsCassel, London |

| Woolfson Richard (1991) | Children with Special NeedsA Guide for Parents and Carers Faber and Faber Limited, London. |

10月22日 分科会2

特殊教育からインクルーシブ教育へ

Ture Jonsson(ツレ・ジョンソン)

ヨテボリ大学 スウェーデン

「一匹の魚を与えるならば、彼はその日一日分の食糧を得ることができるが、魚の釣り方を教えれば、彼は一生食べていくことができる」

ご存知の通り、この有名なことわざは教育と訓練の重要性を説くものである。「知識は力なり」にして同じである。

社会の支配者やエリートたちは、何世紀もの間、一般大衆の手からこの最も強力な武器を遠ざけてきた。今日の世界において、基礎教育は貧困を克服するうえで最も重要な手段の一つであるとみなされている。また、知識に関する興味深い側面について言うならば、それは土地、油、鉱物、空気や水といった資源に比べ、増加の傾向にあり、それゆえ昨今多くの場で議論される持続可能な開発に貢献する数少ないものの一つである。

一方、多くの国々において、様々な多くの人々が今なおこの基本的人権を享受できずにいる。女性や少数民族、多くの障害をもつ人々を含むその他のマイノリティ・グループはその一例である。しかし状況は急速に変化しつつある。誰もが自らの生活を左右する問題に対して発言する権利を求め、権限を持ちたいと思っている。権限を与えること(エンパワーメント)とは、人々が自分の将来を自分で決め、地域社会に参加しそこでの生活に影響を与える可能性を高めるため、人々に資源や機会、知識、技術を提供することをいう。

本日私が発表する議論のタイトルは「特殊教育からインクルーシブ教育へ」である。南アフリカ政府がまとめた白書のタイトルは「アパルトヘイトからインクルーシブ教育へ」であったが、これと同じ見出しにしてもよかったくらいだ。何世紀もの間、障害者に対する処遇の多くは、人種隔離政策であるアパルトヘイトと多くの点で同じ要素を持つものであった。この主張は挑発的であるように受け取られるかもしれないが、障害者であることを前提とした学習者の隔離については非難してしかるべきものだ。

過去数十年間に行われた数多くの国連のイニシアティブを通じ、われわれは「万人のための社会」という夢を創造するための重要な道具を手にしてきた。

「万人のための教育」はこの構想において重要な礎の一つである。この活動は1990年にタイのジョムティエンで開催された世界会議に端を発する。なんと12年も前のことである。本会議の宣言第3条5項の記述はこうである。

「障害者の学習ニーズには特別な配慮が求められている。教育制度に不可欠な部分の一つとして、あらゆるタイプの障害者に平等な教育機会を与えるべく施策を講じる必要がある」

この動きはその後国連の標準規則に引き継がれ、特にサラマンカ声明では次のような宣言がなされた。「われわれは他に競合する理由がないかぎり、すべての子どもたちを通常の学校に入学させるインクルーシブ教育の原則を法的もしくは政治的問題として採用すべく、すべての政府にこれを要求、勧告する」

ご存知のように、1992年4月のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において、1993年から2002年までをアジア太平洋障害者の十年とする宣言がなされた。

ESCAP加盟国のうち40ヵ国以上の政府が、障害者の完全参加と平等に関する宣言に署名した。今年はこの十年の最後を飾る年であるが、どんな成果があっただろうか。この点に関しては個々人が自らに問うべきであろう。

教育の分野に関しては、その成果について全般的な概要を得ることは非常に難しいと認識している。このことは、各国政府にとって教育問題が優先度の高いものでないか、あるいは政府がこの情報をきちんとした形で得ていないという事実を反映するものである。

また、この10年間でインクルーシブ教育の導入に伴い、政策面で大幅な転換が起こったという事実についても考慮に入れるべきである。大きな船の方向を転換するには長い時間を要するというのは周知の通りである。しかしながら、その転換はかくも大きな地域におけるほとんどの国において本格化しつつあるというのも事実であろう。事実、感銘に値するような成果を挙げている国もいくつか存在する。

中国では、障害者をもつ子供の就学率が、1992年では20%以下であったのが2000年には70%超となった。

インドでは、9万5,000人の子供たちに関わる統合教育制度が27の州で実施されており、1998年に開始された地区別初等教育プロジェクトは障害をもつ20万人以上の子供たちに行き渡っている。同様に数多くのNGOがその活動について果たしている重要な役割についても注目すべきである。その多くは政府機関よりもよりコスト効率が良く優れていることが判明している。また、教師養成課程のなかに通信教育の要素が導入されていることについても言及しておきたい。

ベトナムでは、学級および教師数1万1,000におよぶ61県のうちの34県、44の地区でインクルーシブ教育プログラムが実施されている。

タイでは、障害をもつ生徒を隔離することが生徒の教育機会に制限を与えている事実を自覚し、政府は1999年に制定された国家教育法において、タイにおけるすべての学校でインクルーシブ教育の実施を義務づけた。この法律は単に制定されただけでなく、省令が立案されていた段階で障害者と彼らが属する団体、および障害者の保護者がこれに関わっていた。

ラオスはインクルーシブ教育が徐々に導入されている国の好ましい例である。93年から95年にかけてある学校で実施された実験プロジェクトがその始まりであった。その後96年から99年には全国規模の取り組みとして、実験は12県、78の学校に拡大された。同国におけるインクルーシブ教育は現在第3段階に入り、全国220の学校で実施されており、資源の投資という面では少ないながらも成功している。

そのほかの国々においても、インクルーシブ教育の実験プログラムを開始しているところは数多く、新しい政策や教師研修プログラムを導入したり、現行の教育課程などに対する必要な変更についての調査が開始されている。また、いくつかの国々では、地域において障害をもつ多数の子供たちに対する教育の必要性および教育を受ける権利を満たすうえで待ち受けている大きな課題に取り組むパートナーとして、保護者やNGO、CBR(地域住民参加型リハビリテーション)プログラムの関与を増やしている状況についても大いに注目すべきところである。

しかしながら、このような活発な進展の兆しがあるにもかかわらず、障害をもつ子供および若者たちの間で、地域においてどんな形での教育も受けることができる者は10%に満たないという憂慮すべき現実がある。ちなみに、障害をもたない子供および若者の就学率は70%以上である。

しかも教育機会の提供についてはほとんどの場合、いまだ都市部と特別学校に限られている。この状況は、われわれが地球規模の宣言、条約その他関連する文書で要求している、あるいは関係国政府の公約にある「機会均等」ではない。

もしわれわれが機会均等について真剣に取り組んでいるのならば、障害をもたない子供の70%に教育を受ける機会が与えられているとすれば、障害をもつ子供の70%にも同じ機会が与えられてしかるべきである。

なぜ各国政府は今までの取り決めに対する署名、批准、採択によりなされた約束をきちんと果たしていないのであろうか。なぜ事が動くのがこんなに遅いのだろうか。われわれはこの状況をどうやって変えることができるのだろうか。

われわれが十分な知識と善意の文書を手にしているのは明白であるが、それでも実行されていないことがたくさんある。これら一連の国連宣言やESCAP宣言は、厳粛な機会を利用しただけの空約束にすぎないのか。「ちっぽけなことに大言壮語するのはよせ」こんな声を聞いたこともある。

先に触れたとおり、われわれはこれら国連文書を変化のための道具とみなすべきである。これらの文書は世界規模のビジョンと行動計画の両方を反映するものである。長期的目標を掲げた記述もあれば、すぐにでも実施できる具体的な行動を示したものもある。多額の費用を要するものもあれば、既に存在する資源を利用し方法を変えることでできる例を示しただけのものもある。

われわれはあまりに長い間、政府は公約を守らないと苛立つだけの傍観者的な態度をとり続けてきた。今やわれわれは彼らに公約の実行を催促すべき時に来ているが、同時に彼らを支援、協力し、彼らと向き合い、両者が着実にできることについて話し合い、全国規模の計画や目標、時間枠を策定する旨を提案すべきである。

ただ批判したり何かが起こることを期待しているだけでは建設的な姿勢とはいえない。また、われわれは、政府にはあらゆる要求に応えるに足るだけの時間や知識、資源が十分でないことをある程度理解しているが、今後はわれわれが協力するというメッセージを政府に伝える用意ができていなければならない。こうすることで、政府が現状を変えることに本当に関心を持ち、真剣に取り組もうとしているかどうか見抜くことができるはずだ。ある国の政府は以下のような見解を表明している。

「インクルーシブ教育の方策を信じ、支持するといっても、そのようなシステムが実際に機能することを十分に保証するものではない。したがって、われわれはまず、システムの枠内に既に存在する資源が何であるか、およびインクルーシブ教育システムの構築に役立つようこれら既存の資源や能力をどのようにして強化、変容させることができるかを慎重に評価する。また、われわれは最優先事項を決定し、これらを最初に扱うためのメカニズムを設定する」

(http://www.polity.org.za/govdocs/white_papers/chap 1a. pdf 1.4.3)

意志あるところに道あり。皆さんの国の政府にこういった政治的意志があるかどうか確認していただきたい。協力することで多くのことが果たせるはずである。

バンコクにあるUNESCO支部では現状をこのように説明している。

「有望な進展がありつつも、社会から取り残され、除外されがちな子供および若者たちに必要なものという点では、現行の戦略やプログラムは概して不十分または不適切であると認識されている。様々な場面で社会から取り残され、除外されがちな集団を対象とするプログラムが存在するとしても、それらは特別プログラムや特別機関、専門の教育家など、本流から外れたところで機能している。趣旨としては最良のものであるが、成果を挙げることのできないものがあまりに多い」

確かにインクルーシブ教育は障害をもつ人々の教育に対する見方を根本的に変える新しい考え方であり、概して1981年の国際障害者年以来、障害をもつ人々の間で生じている他の動向と密接に関連している。

これらの動向のいくつかを示すと以下の通りである。

1.医学的位置づけから社会的位置づけへの移行。

今日、個々の障害のみではなく、社会的および物的障壁により重点が置かれている。

2.狭義の定義から広義の定義への移行。

今日では障害者をベースとした分類に代わり、「不利な状況下にある子供たち」や「特別な教育を要する子供たち」、あるいは「学習および社会参加に対する障壁」に直面している子供たちというような、より広義の定義づけを行う試みが増えている。

また、この状況はこの分野での比較研究を困難にしている。というのも、使われている用語の解釈が国によって異なるからである。例としてOECDでは現在、以下の3つのグループに分類している。

Aは明らかな生物学上の要因による障害をもつ生徒、つまり目や耳の不自由な者、知的障害者など従来的な障害者のグループである。

Bは特定の理由なく学習や行動上の困難を経験している生徒があてはまり、

Cは主に社会経済的、文化的、言語上の問題に基づく不利な状況から困難に直面している生徒があてはまる。

3.消極的な姿勢から積極的な姿勢へ、および、できないことではなくできることを中心に考えるといった不可能から可能への視点の移行。

4.集中型から分散型サービスへ、トップダウン型からボトムアップ型戦略への移行。

5.「完全参加と平等」の要求に伴う分離・除外からインテグレーション・インクルージョンへの明確な移行。

しかしインテグレーションについて言えば、まず分離があった。障害者は分離された後、そもそも最初からそこにいるはずであったグループに戻ることになる。このようにインテグレーションは一つの修正概念であり、これまでは間違っていたやり方を修正したいという発想の下にあるため、もはやそれほど重視されていない概念である。したがって、除外(エクスクルージョン)と包括(インクルージョン)の方が今日ではより適切なものとされる。

6.依存状態から権限付与への移行。

障害をもつ人々は長い間、他人に依存し、介護および慈悲の対象となってきた。今や彼らは「われわれに関することはわれわれ抜きで決めるな」というようなモットーの下、自ら組織を作り、主張を聞いてもらうこと、議論の対象になること、権限を与えられることを求めるようになった。障害者の組織および障害者を対象としない組織が今日この領域での発展をリードし、それぞれの人権を力強く要求している。

7.最後の動向として、施設ベースのリハビリテーションから地域に根ざしたリハビリテーション(CBR)への移行が見られる。これは以下の如く、国連の標準規則の前文の中で非常に明確な言葉で示されている。「障害をもつ人々は社会の一員であり、地域社会に留まる権利を持っている。彼らは教育、健康、雇用および社会奉仕に関し、通常の枠内で必要な支援を受けるべきである」この声明が現実のものとなるならば、障害者の世界観は全く違うものになるであろう。われわれもまた、ここにインクルーシブ教育の導入および開発活動の礎を置いているのである。

インクルーシブ教育の新しい概念が初めて世界規模で紹介されたのはサラマンカ声明でのことである。この声明は1994年、ユネスコおよびスペイン教育省が組織し、スペインの古い学園都市サラマンカで開催された特別なニーズの教育に関する世界会議に出席したハイレベルの参加者らによって採択されたものである。

本声明は以下の宣言で始まるものである。「特別な教育的ニーズを持つ子供たちは、彼らのニーズに合致できる児童中心の教育学の枠内で調整する、通常の学校にアクセスしなければならない」

このように、インクルーシブ教育は単なるメインストリーミング、またはインテグレーションの別名ではない。メインストリーミングは学習者をある種のシステムに「適合」させようとする試みであり、既存のシステムのなかに統合しようとするものである。インクルージョンとはすべての学習者の間で差異を認識、尊重しながら類似性を構築していくことである。この手法は、学童が十分な教育を受けることを妨げている障壁を取り除くにはどのように教育システムを変えていくべきかを検証する試みの一つである。この手法はあらゆる学習者に有益なものとなる有効な教育戦略を開発することである。また、この手法は別個に並行する構造の形成を回避する方法でもある。もっとも、こんなやり方をする余裕のある国は非常に限られているのが実情であるが。

国連の標準規則の特別報告者、ベングト・リンドクビスト(Bengt Lindqvist)は、サラマンカ会議で次のように述べている。

「それぞれに強みと弱みを持ち、希望と期待を持つ世界中の子供たちおよび若者たちには教育を受ける権利がある。われわれの教育制度とは特定のタイプの子供たちに権利を与えることではない。したがって、一国における学校制度とは、国民である子供たちのニーズに適うよう調整されるべきである」

従来的な特殊教育のモデルは並列的な学校制度の中で息づいてきたが、通常の学校制度とは全くあるいはほとんど関わりを持たない。「彼らはうちの子供たちではなく、特殊教育を受ける子たちです」わたしもこう言われた経験がある。今やわれわれの前途には大きな課題が待ち受けている。インクルーシブ教育は、教育が地域の事情に適うものであること、敬意を以ってすべての学童を受け入れ扱うこと、すべての者が参加できるよう柔軟であることを確認するため、教育に関する規定がどんな形で修正あるいは変更されるかを検証するものである。

この点に関し、サラマンカ声明ではスペイン教育省の副大臣が非常にうまい表現を使っている。

「すべての子供たちを普通の学校に通わせるという完全なインクルージョンは、学校全体の改革および全般的な教育システムの改革がなされた結果としてのみ生じるものである。これは教育制度全般の問題であり、インクルーシブ教育を可能にすべく改革がなされるべきはそのうちのある側面だけではない」

これにはまず、これらの政策を実施するという明示的な政治的意志が必要とされる。万人のための教育に関するジョムティエン宣言での公約の多くはいまだ果たされていない。「教育は政府が示す修辞的なアジェンダに大きく左右されるものとはいえ、155もの国々がジョムティエンで示した公約は今でもかなり鮮明なものである一方、そのほとんどが果たされていない」これは2年前にダカールで開催された万人のための教育に関するフォローアップ会議に対する背景文書をしめくくる痛烈な言葉である。

ジョムティエン会議から10年後の2000年にダカールで開催された世界教育フォーラムでは、以下の点が強調された。「カギとなる課題は、インクルーシブの一つの概念として、万人のための教育についての大きな見通しが各国の政府および資金提供機関の政策に反映されることの確認である」

また、本フォーラムでは、ダカール行動枠組みにおける6つの最優先目標への合意がなされた。以下にその最初の2つを挙げる。

- 最も恵まれない子どもたちに特に配慮を払った総合的な就学前保育・教育の拡大および改善を図ること。

- 女子や困難な環境下にある子供たちおよび少数民族出身の子供たちに対し特別な配慮を払いつつ、2015年までにすべての子供たちが無償で質の高い義務教育へのアクセスを持ち、修学を完了できるようにすること。

「こちらもまた、高い金をかけて美味しい言葉だけを述べた会議なんだろう」という声が皆さんの間から聞こえてきそうだ。

本当のところはわからないが、わたしは今回、深刻度が増しているような、多くの参加者の間で結果を出さねばならないといったプレッシャーが増えゆくような印象を受けた。

今や教育は、いうなれば持続可能な開発のための基本的な経済的社会的基盤の一部であると認識されている。例えば世界銀行は、2015年までにすべての子供たちに平等な初等学校教育を提供するミレニアム開発目標に適うべく開発途上国を援助するための「万人のための教育ファースト・トラック提案」という新たな構想を打ち出している。

世界銀行の専務理事は6月、この新たな構想を打ち出した際にこう述べた。

「経済的繁栄と世界規模の貧困の削減は、すべての国のすべての子供たちが少なくとも質の高い初等教育を修了することができるようにならない限り、達成されないものである。教育の普及のみではこの問題を解決することにはならないが、教育を抜きにしてこの問題が解決されることは不可能である」

ここでわれわれ全員にとって重要なのは、各国の万人のための教育計画において、障害をもつ子供たちがこれまで何度も経験したように除外されることなく含まれているかどうか確認することである。いま一度確認する。万人のための教育が対象としているのは「すべての」子供たちであって、ほとんどの子供たちではない。

ところで、われわれはなぜ子供たちを学校に行かせたいのだろうか。障害をもつ・持たないにかかわらずすべての子供たちについての話である。これはまさに自らに問うべき重要な問題である。ここで皆さんに1分差し上げるので、どうかこの問いに対する答えを考えてほしい。一人で考えてもいいし、隣の方と相談してもよい。問題はこれ。なぜわれわれは子供たちを学校に行かせたいのか。

このような基本的かつ根本的な問題について自問自答する機会はそんなに多くないはずである。しかしこういうことは重要である。いくつもの答えがあると思う。われわれは仕事に行けるよう、子供を預けておく場所が必要だ。これも一つの答えになり得る。

多くの国ではこれと全く逆の考えになるかもしれない。子供たちを学校に行かせていないのは、家の手伝いに必要だからだ。

いずれにせよ、最も明らかな理由として自明のことであるが、われわれは子供たちに基本的な読み書きと計算を覚えてもらいたいのである。われわれは彼らが将来必要とする基本的なツールを得、彼らを取り巻く世界についていささかでも理解することを覚えてほしいと考えている。同様にその他いくつかの理由も存在する。

新世紀への移行に関し、教育に関連する国連機関について言えば、ユネスコ(UNESCO)では21世紀の教育に対する調査を行うため、先の欧州委員会委員長ジャック・デロカス(Jacques Delors)を団長とし、世界の様々な地域から集めた著名人による特別グループを形成した。

このグループについても、出発点はこの疑問であった。なぜ教育なのか。これに対し、彼らは以下のような結論に至った。われわれは子供たちに知ることを学び、為すことを学び(理論上の学問のみならず実践的な主題に取り組むという意味)、存在することを学び(脳だけでなく感情、倫理、精神面での発達を含む子供の総体的な発達という意味)、ともに生きることを学んでもらいたいと考える。これらは教育の4つの柱と呼ばれている。

われわれがインクルーシブ社会、すなわち万人のための社会を求める場合、人々が子供の時分からすでに人間の多様性について学び経験し、他人が置かれている状況や反応を理解するようになるということが重要である。これは社会において考え方の違いから生じる障壁を回避し取り除く上で最も有効な方法である。故にインクルージョンおよびインクルーシブ教育は障害をもつ子供や若者たちにとって有用であるだけでなく、すべての子供たちに益をもたらすのである。「ともに学ぶ子供たちはともに生きることを学ぶ」未来はなんと明るいのであろう。

従って、インクルーシブ教育の主な要素は以下の点において説明、要約できるとされる。

- 人権問題(「万人のための教育」とは、ほとんどの子どもたちではなく、文字通り「すべての」子供たちを対象にした教育を意味する)

- 万人のための学校における万人のための教育(障害をもつ子供たちと障害をもたない子供たちが通常の学校でともに学ぶこと。共に知り、共に行動し、共存・共生することを学ぶ)

- 一体感(すべての人が初めからともに社会に参加できるようにする。社会の調和に貢献し、個人、集団、国家レベルでの人間関係の構築を促進すること)

- 障壁の打破(親密さと寛容さは人々の持つ恐れ、偏見、拒絶の感情を和らげる。これは平和、自由、および社会正義の理想を実現するための試みにおける二方向のアプローチ)

教育の変革を実施する上で迅速なあるいは簡単な解決法などない。しかし、有意義かつ成功するインクルーシブ教育プログラムを実施するためには、以下の前提条件に見合う必要がある。

- 消極的な態度を変えること

- 政治的な意志および支援(既存の政策、行政上の枠組みおよび資金調達メカニズムの調整を含む)

- 以下の点を含む学校改革

- 柔軟なカリキュラム

-

- サポート・サービス(ここではリソース教師が決定的な役割を果たす)

- 教師研修の改正(および教育に関わる全人員の再教育)

- 両親および地域社会が関与するパートナーシップ

具体的な概念としては、例えばUNESCOが出版した最近の刊行物“Understanding and responding to children's needs in inclusive classrooms”を参照するとよい。全テキストは以下のサイトから入手することができる。

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf

これまで色々と述べてきたが、ここでもう一つ、警告の言葉を述べておきたい。インクルーシブ教育は単に子供たちを特殊教育の処遇から普通学級に移動させることではない。お気づきの通り、既存の学校制度に対し、わたしがこれまで示してきた数多くの方法による改革がなされていないとすれば、適切なインクルーシブ教育が存在することはないであろう。それゆえわれわれは慎重を期し、極端から極端へと激しく変動することのないようにすべきである。

あらゆる状況において何が子供にとって最良の状況であるかを見出し、両親には様々な選択肢を与え、結果について徹底的に話し合う機会が必要とされる。そもそも子供を除外する主な理由が、通常の学校では彼らのニーズを満たすことができないからなどという場合、変革がなされない限り彼らを学校に戻すことに何の意味もない。

最後にアジア太平洋障害者の十年に対するわたしの印象についてまとめたい。

「これで終わりではない。終わりの始まりですらない。始まりの部分が終わっただけである」

追伸。以下のサイトにおいて更なる議論を歓迎します。

http://dag.vitualave.net/cbrforum.htm

10月22日 分科会3

NGOとのパートナーシップ

Ophelia Chiu-ling Chan(オフィリア・チャン)

中国香港特別行政区

政策の目的

香港における政府のリハビリテーション政策の目的は、障害の予防および障害をもつ人々の身体的・精神的・社会的能力の向上に役立ち、社会生活・発展・機会均等への完全参加という目標達成に貢献するような物理的・社会的環境を実現するために必要となる、総合的かつ効果的な方策を推進し、提供することである。

香港特別行政区国勢調査統計局が2000年に実施した世帯調査によれば、香港の障害者人口は、331,000人~356,000人である。

職業リハビリテーションサービス

<定義>

職業リハビリテーションとは、職業指導、職業訓練、保護雇用、一般雇用への選択的職業紹介等の職業サービスを提供する、連続的で調和のとれたプロセスの一部である。これにより、障害をもつ人々が適切な職につき、それを維持し、昇進することを可能にし、ひいては社会への統合を推進する。

<戦略的目的>

職業リハビリテーションサービスの戦略的目的は、自立を促進し、組織的で進歩的な職階制を作ること、福祉サービスの運営に企業経営の精神を導入し、雇用に対する地域の支援を取り付けることである。サービスを提供する際には、政府、NGO共に、組織的、革新的、かつ費用効果の高いアプローチを採用するよう心がける。

政府の役割

香港における職業リハビリテーションサービスは、複数の省庁、公共機関およびNGOが提供している。例えば、授産就労や援助付き雇用のような保護雇用サービスは社会福祉局およびNGOが、職業評価や職業訓練は、保健福祉食料局を通した政府援助を受けて職業訓練協議会が、選択的職業紹介サービスは労働局およびNGOが、再訓練プログラムは従業員再訓練委員会がそれぞれ実施している。これらのサービスは、リハビリテーション諮問委員会のアドバイスのもとに、リハビリテーションコミッショナーが調整する。

授産施設は、身体的あるいは精神的状態を起因とする制限に対処した、計画的に管理された労働環境を提供する。また、授産労働は、可能な限り一般雇用への移行を究極の目的として、仕事への適応および技能向上の機会を提供する。

援助付き雇用は、「障害をもつ者が、支援サービスを受けながら通常の一般雇用環境で働ける雇用形態で、一般労働市場での通常の収入と職の安定を享受できるような仕事」と定義できる。障害をもつ労働者に提供される支援サービスは、職探しおよびマッチング、職務分析およびジョブコーチによる支援、継続的支援および職業技能訓練等を組み合わせたプログラムである。

政府には、障害をもつ人々が一般雇用の場で、生産的かつ所得を伴う仕事につくための平等の機会を持てるよう保証する義務がある。社会福祉局には、授産施設および援助付き雇用サービスに関する、総合的な企画、開発および資金を提供する責任がある。政府と連携してサービスを提供しているのは、主にNGOである。現在、36のNGOが7,500以上の授産就労と1,870ヵ所の援助付き雇用の場を提供している。

政府は必要とされるサービスが提供されるよう保証しなければならないが、必ずしもサービスの提供者である必要はない。政府の役割は、むしろ、きっかけを与え、支援することであり、漕ぎ手であるよりは、舵取り役であるべきである。政府はニーズを評価し、必要な変革を行い、規則を策定して実施し、資金を提供し、成果をモニターする管理能力を持つべきである。

政府はまた、障害をもつ人々の主な雇用主でもある。採用に際し、障害をもつ求職者が適格であれば、他の求職者より優先される。2002年4月現在、障害をもつ公務員は3,408人で、これは全公務員数の2%にあたる。

NGOとのパートナーシップ

NGOは、政府と連携したサービスの主な提供者である。また、政策の開発や計画、新たな取り組みの開拓において、重要な役割を果たしている。

NGOは明確で、説得力のある、慈善的な使命を持っている。サービスを受ける者と共に活動の先頭に立ち、そのニーズや願望を理解している。組織形態が複雑ではないため、すばやい対応が可能で、変化を取り入れやすく、社会のニーズの変化に合わせて組織の新たな目標を開発できる。優れた地域のネットワークと連携により、支援を必要としている者に、最も費用効果の高い方法で、迅速にサービスを提供できる。また、サービスを提供することにより、香港を思いやりのある調和のとれた社会にするという積極的な社会的価値を推進し、浸透させている。

NGOは、障害をもつ人々の職業に関するニーズに対応する、新たな取り組みの開拓を支援している。その献身、熱意、実行力は、障害をもつ人々のための革新的で効果的な、数多くの新しいサービスの開発と発展に大きく貢献してきた。障害者のためのOJTプログラム、および「小企業による障害者雇用の推進」は、NGOの提案から生まれた、政府補助による革新的な職業リハビリテーションサービスの最近の例である。

課題と新たな取り組み

1990年代初頭から始まった製造業の衰退とサービス業の拡大がもたらした課題と新たな機会に直面し、保護就労から援助付き雇用への移行が起こり、市場の要求に合わせ、仕事の機会を提供するために、サービス提供機関は人材を配置する際に、より経済性を重んじるようになった。また、この時期に、異なった形態の援助付き雇用が登場した。下請けの仕事に加え、幾つかの作業所では、近代的技術と設備を備えた多種のビジネスに着手した。DTP、洗濯サービス、壷やその他の装飾品やギフト商品の生産等である。多くの人々が、洗車やその他の清掃の仕事等、「外での」仕事に積極的に関わるようになった。

障害をもつ人々も、その他の人々と同様に、不況の影響を強く受けた。これに対処するために、福祉プログラムにおける革新的な新しい取り組みが、雇用機会を拡大するために実施されている。

NGO14団体が社会福祉局の補助金を受けて2001年10月に開始した、障害者のためのOJTプログラムは、3年間で1,080人以上に恩恵をもたらした。このプログラムは、積極的な訓練と、市場に合わせ、就職に直結したアプローチにより、障害をもつ人々の雇用可能性を高め、雇用主が障害者のための仕事を創設し、仕事の機会を与えることを奨励することを主な目的としている。このプログラムでは、手当の出る職場訓練、事業主に対して3ヵ月までの給与補助が出る試行的雇用、および就職後少なくとも6ヵ月間のフォローアップサービスを受けることができる。

「小企業による障害者雇用の推進」においては、NGOが障害者雇用のために小企業を設立する際の資本金補助として、640万USドルを計上している。補助金の限度は、1ビジネスあたり26万USドルである。この際、障害をもつ労働者の割合は全従業員数の60%以上でなければならない。革新的なアイディア、強い意欲とビジョン、障害者の能力に合わせた着実なビジネス開発計画を持つ応募者に対してのみ、資金援助が検討される。第1回目の募集では、NGO9団体から提出された10件のプロジェクトに対して、総計100万ドルが認められた。実施されたのは、野菜・果物の加工処理、車体装飾、ケータリング、移動メッセージサービス、コンビニ店等である。これらにより、150以上の雇用機会が創出され、このうち障害をもつ人々のために約100件が確保されるものと考えている。

MCO(R):市場コンサルタントオフィス(リハビリテーション)

授産施設や援助付き雇用サービスのマーケティングや開発を支援するために、職員とビジネス分野の経験を持つアドバイザーグループを配置した、市場コンサルタントオフィス(リハビリテーション)が開設された。これは、1万人以上の障害者を人材として有するNGOの授産施設と援助付き雇用ユニットとの連携で、設立されたものである。

このオフィスの使命は、新たな職業経験と常に変化するビジネス界の課題を経験することで、すべての人々(障害をもつ者・持たない者)の潜在能力を引き出すことである。一般の人々が障害者の持つ様々な能力に接することを助け、ノーマライゼーションと統合という目的を達成するために必要な、受注高の増加、一般雇用機会の拡大へと導く。

オフィスの機能は、1)ビジネス・雇用の開発、2)マーケティングとプロモーション、3)学習と能力開発、4)販売促進と新製品開発、である。

オフィスは、障害をもつ人々の利益と雇用機会の拡大のために、政府の他省庁、公共機関、民間部門に働きかける。受注・契約した仕事の例は、通信販売、洗車、清掃、組み立て、梱包等である。

SEPD(障害者の援助付き雇用)という商標登録のもとに、障害をもつ人々による様々なサービスや製品が、政府の各省庁、公共機関、民間団体に提供される。NGOの側は、福祉サービスユニットの運営強化のために、外部団体から最新のビジネス開発戦略や、市場の要求に合わせた顧客本位のアプローチを入手することができる。

こうした、政府、NGO、公共・民間機関の三者による協定により、障害をもつ人々の利益を最大限にすることができるであろう。

結論

香港は、近年の不況による困難に直面しており、7.2%という高い失業率にある。障害者を含めた香港の人々は、この悪化した経済状況の影響を強く受けている。上述した新たな取り組みと、政府、NGO、公共・民間機関の三者による支援が、香港の障害者の生産性、経済状況、福祉の向上に貢献することを願っている。

10月22日 分科会3

障害のある人とサービス提供者及び両親とのパートナーシップ

朝日 雅也

埼玉県立大学 保健医療福祉学部社会福祉学科講師

1.自己紹介と挨拶

日本の首都東京の北に位置する埼玉というところにある、埼玉県立大学で社会福祉学科の講師をしている。大学に勤務する前は、日本障害者雇用促進協会というところで、障害者職業カウンセラーの仕事をしていた。現在は、その経験に基づき障害のある人の雇用や、授産施設における就労のこと、さらには授産施設から一般の労働市場への移行の問題等について教育研究を行っている。

この度、第12回RIアジア太平洋地域会議分科会:職業分野分科会において発言させていただく機会を得たことを大変光栄に思う。

2.はじめに

私は、職業リハビリテーションの専門職は、アメリカのサンディエゴ州立大学のフレッド・マクファーレン博士が強調されるように、二つの消費者(コンシューマ)、すなわち、障害のある人と彼らを雇用する企業の「満足」を同時にもたらす必要性があると思っている。よって、職業リハビリテーション専門職と企業とのパートナーシップなどについては日頃から強く意識してきた。そのため、今年から、大学が所在する地域で、障害者雇用企業と職業リハビリテーション専門職とのネットワークを構築するための活動を始めたところでもある。

ところで、今回の職業分科会では、障害のある人とケアラー及び両親とのパートナーシップというテーマを与えられた。これは、職業リハビリテーションにおける新しいパートナーシップを考える上での重要な視点であり、今後の職業リハビリテーションのあり方に大きな影響を与えるものだと思う。そして、私にとっても、障害のある人とケアラー及び両親とのパートナーシップについて改めて考える良い機会となった。本日は、日本の現状を踏まえて、その新しい、あり方について探ることにしたい。

パートナーシップは、職業リハビリテーション専門職と企業との間であっても、障害のある人とケアラー及び両親との間であっても「対等な関係」を基本とする。よって、職業リハビリテーションを実践する上で、障害のある人と、彼らを支援する者とが対等な関係を築くことが重要である。その上で、障害のある人は意味のある職業生活を実現し、彼らの職業的な自立を達成することになる。

ここでは、ケアラーを職業リハビリテーションサービスの提供に関わる専門職や機関・組織と広く捉え、障害のある人とサービス提供者及び両親とのパートナーシップについてみていくことにする。

3.サービス提供者とのパートナーシップ

先ず、サービス提供者とのパートナーシップの構築にあたっては、対等な関係性の確保が基本になる。すなわち、障害のある人がサービス提供者である専門職によって策定された計画に基づいてサービスを受けるという立場から、自ら必要なサービスを選択する立場になることである。

従来、職業リハビリテーションの専門職は、その高い専門性を提供することに力点が置かれ、その結果、サービスの利用者である障害のある人は、専門職が策定した計画によってサービスが提供されていくという関係であった。したがって、リハビリテーション計画の策定の過程に、障害のある人自身が参加することは必ずしも充分とはいえなかった。

しかしながら、サービス提供者と障害のある人自身との意義のあるパートナーシップを確立していくためには、リハビリテーション計画の策定、実施、評価のいずれの場面においても、「当事者が参加できる」「結果を共有できる」ことが求められる。

このことは、専門職の専門性を軽んじているのでは決してない。障害のある方が単にクライエントとしてではなく、サービスの消費者として位置づけられていくのかということである。

今日では、職業リハビリテーション計画の策定は、サービス提供者と専門職との協働であり、契約であるという考え方が広まりつつある。当然、評価結果や職業訓練の見通し、労働市場の状況等について、難解な専門用語によってではなく、当事者である障害のある人が十分に理解できるようにしていかなくてならない。特に、知的な障害のある方、自分で判断するのが困難な方には、時間をかけて、あらゆる方法を駆使して、職業リハビリテーション計画を説明していく必要がある。家族や、他の支援者が理解していれば当の本人は知らなくてもよい、ということにはならない。

また、多くの職業リハビリテーションサービスは、実際には専門職の手によって提供される。その場合でも、障害のある人が一方的にサービスを提供される側と位置づけるのではなく、常に障害のある本人とサービスの提供者が協働して、職業リハビリテーションの目標を達成していくという合意が必要である。

ところで、日本では、2003年度から障害者福祉サービスの供給の仕組みが大きく変わる。これは、社会福祉基礎構造改革と言われている。従来は、行政がサービスの提供について、例えばどこの施設でサービスを受けるのかをすべて決定していた。それに対して、新しい仕組みの中では、行政は障害のある人がサービスを利用することを支援することが重視され、どのサービスを利用するのかは障害者自身が決定することになる。すなわち、障害のある人とサービスの提供者との間に直接的な利用契約が発生する。行政は、そのサービスを利用するのに、公費に基づく費用を支給して支援するかどうかを決めるが、障害のある人がどのようなサービスをどのサービス提供者と契約して利用するのかには介入しないことになる。

障害のある子どもたちの施設サービスなどは、この対象にはならないが、職業リハビリテーションの関係では、身体障害者や知的障害者の授産施設などもすべてこの仕組みに変わっていくことになる。

その際、重要な点は、サービスの利用者とサービスの提供者との間に従来にはない、新たなパートナーシップが形成されることである。パートナーシップというからには、対等な関係が先ず求められるのであり、この改革の主要な目的のひとつもここにある。

サービスの利用者である障害のある人も消費者としての自覚を持ち、また提供者は利用者をクライエントとしてではなく、消費者、あるいは顧客として位置づけていく姿勢が求められる。

もちろん、サービスの利用者には、自分が最も必要と思うサービスを選択して、サービスの提供者と契約を結ぶことのできる人ばかりではない。特に、知的な障害のある方、幼少時からの障害をもっている方、そして病院や施設で長く暮らしていた方などには、難しい面がある。

そのため、サービス利用者が提供者に対して、パートナーとしての役割が認識できるように、その権利を擁護したり、エンパワメントしたりしていくための支援の仕組みが同時に求められることになる。

さらに、職業リハビリテーションサービスの供給にあたって、障害のある当事者の力を積極的に活用していこうという動きも出てきている。

これまで、自立生活運動など、地域で生活をしていくための活動については、比較的当事者参加が図られてきたといえるが、職業リハビリテーションの分野では、専門家によるサービス提供の傾向が強く、当事者が力を発揮する機会は限られていたといえる。

しかしながら、例えば、厚生労働省による障害者雇用促進の取り組みの中では、当事者によるピアカウンセリングなどの手法を活用した事業が実施されている。そこでは、障害のある人が、自身の就労経験に基づき、就労経験の浅い障害者にアドバイスしたり、事業主に様々な情報提供をしたりする。

従来、職業リハビリテーションの担い手が、サービスを提供する専門職と企業に委ねられていたのが、当事者が主体的に職業リハビリテーションに参画していくのもまた、障害のある人とサービス提供者との新たなパートナーシップであるといえる。

障害者福祉サービスの供給システムの変化に伴う新しいパートナーシップは、職業評価、職業訓練などすべての職業リハビリテーションサービス提供の基本になっていくものと考えられる。

4.両親とのパートナーシップ

日本では、障害のある人が両親から自立していくことが重要課題である。わが国における両親との同居については、成人した障害のない人の場合でも諸外国と比べて事情が違っていることもあるが、特に重い障害のある人の場合には、伝統的に障害のある人の世話は家族によってなされるという考え方が強かった。そのため、年老いた両親が、障害のある成人した子どもと同居し、世話をしていく場合が少なくない。

経済的な側面、介護など生活面での支援の側面から、両親から自立して地域で暮らしていくことは困難な側面がある。そのため、成人した後にも、入所施設で暮らさざるを得ない障害のある人が多くなっている。例えば、知的障害のある人の場合、成人の障害者の3分の1が施設に入所しているという現実がある。

こうした生活の場面だけでなく、職業を得ている、すなわち職業的に自立していても、実際には両親の支援を前提としている場合にも少なくない。障害の種類によっては、給与が安いということもあるが、両親の生活支援を前提に、身の回りの世話や、金銭管理、健康管理、そして余暇活動など、両親と同居していなくては、確保することができず、職業生活が維持できないということになってしまう。

私が研究委員として参加した調査研究で、授産施設を出て企業で働くことの意識を調べた調査(1999年)がある。

身体障害、知的障害、精神障害のある授産施設利用者に「施設を出て企業で働きたいか」という質問をしたところ、実に44.4%が「働きたい」と回答した。現在、わが国における授産施設から一般企業への移行は、年間1%~2%に止まっている。

それに比べ、実際には、多くの利用者が一般企業での就労を望んでいることに衝撃を受けた。もうひとつ、興味深い結果を同じ調査から得ることができた。利用者の家族、その大半は両親であったが、入所施設利用者の家族の47.2%は「働いてほしいとは思わない」と回答している。通所施設利用者の家族の場合でも、48.7%が「働いてほしいとは思わない」という回答をしている。

障害のある方、特に知的障害や障害の重い方のご両親は、無理して仕事をさせなくても、という考え方が根強いと言われている。確かに、一般の労働市場で働くことは、一定の生産性を求められたり、様々なストレスを感じたりするのは当然のことである。それに対して両親が必要以上に保護的になるのも仕方のない面がある。しかしながら、両親が先回りして、結果的にその機会を逃してしまうのは、障害のある人が自分の生き方を自分で決めていくことにはならない。

私が現在、地域で取り組んでいるものに、作業所や授産施設を利用している障害の重い方に一般の職場で実習をしていただく事業がある。いわゆる職場実習だが、通常の「採用するかどうかを決める」ためのものではなく、重い障害のある方が一般の職場で働くことによって、働くことの意味について考えたり、実際に体験したりしてもらうことを目的としている。一般の職場のことをわからずに、就業の意思があるのか、とかどのような仕事をしたのかを決めることはできないと考えるからである。この場合、一般企業で働くことを考えたことがないような障害のある人も大勢いる。そのため、職場実習に参加する際には、両親の理解が必要である。実際に実習に入る段になると、自分の子どもはそのまま授産施設を出されてしまうのではないか、と両親が心配されてしまうこともある。

その意味では、障害のある本人と両親とのパートナーシップが不可欠であるといえる。家族の支援があって、新しい試みに取り組んでいくことができるというものである。

職場実習の結果は、両親の意識に大きな変化をもたらす。すなわち、一般の職場で働くことなど考えもつかなかったのに、実習に参加すると可能性を両親も感じ取ることができる。

また、その際には職業リハビリテーションの専門職は、充分に障害のある方のご両親と、実習プログラムについて話し合い、コンセンサスを得ておかなければならない。

両親の理解もまた、パートナーシップを築く上で重要な要素であり、職業リハビリテーションにおいて、就労をめざすという大きな挑戦への第一歩であるといえるのである。

特に、障害のある人が両親から精神的に自立していくことを支援することが大切である。前述の職業リハビリテーションにおけるピアカウンセリングのように、障害のある人自身が、これから職業的自立を目指す障害のある人に働きかけていくことも有効と思われる。

もう一方で、家族が職業リハビリテーションにおいて果たす役割にも留意する必要がある。

厚生労働省の全国の従業員5人以上の企業を対象とした障害者雇用実態調査(1998年)によると、「仕事や職場に関して悩みや不安を抱いたとき相談相手」で最も多いのが、身体障害のある人では「家族・親族」(43.6%)であった。

知的障害のある人でも、「今の会社で働き始めるとき誰と相談したか」には、「学校の先生」が41.6%で最も多かったが、ついで「家族」が17.6%、「公共職業安定所」の職員が16.3%と続く。また、同様に知的障害のある人の就職後の相談相手では、「職場の上司」が28.4%、「職場で一緒に働く人」が25.3%ですが、その次ぎに「家族」が20.2%となっている。

この結果からも、障害のある人にとって、家族が大きな支えになっていることがわかる。

もちろん、障害のある人が、地域で自立した生活を送るためには、所得保障や生活環境の整備、地域住民の意識の変革などがその条件であるといえる。と、同時に、障害のある人と両親とのパートナーシップについても、新たな方向性を打ち出していく必要がある。

すなわち経済的、精神的には両親から自立して、対等な関係、すなわち障害のある人が自分の生活は自分で決める、という了解を基盤に、両親からは必要な支援を得ていくことになる。こう考えてみると、両親との関係については、障害のない人でもこのようなパートナーシップが「ノーマルな関係」として形成されているわけで、障害のある人の場合でもそれをいかに実現していくかが重要になる。

障害のある人が、その生活を家族に依存することなく、対等な関係を基盤としながら、家族も支援者のひとつとして積極的に位置づけるような視点も新たなパートナーシップの形成には重要といえるであろう。

5.まとめ

障害のある人と職業リハビリテーションサービスの提供者及び両親とのパートナーシップについて考えてきた。

結局のところ、障害のある人が、職業リハビリテーションの専門職や従来の最大の保護者であった両親の考え方で職業リハビリテーションの方向性を決定されるのではなく、「自分で選ぶ権利」をいかに確立して、それを保障していくかということになる。従来の方式では、障害のある人の雇用や就労はなかなか進展しなかったことは様々な事実が物語っている。その意味でも今回の分科会でも認識されつつある新しいパートナーシップが、これからの職業リハビリテーションを切り開く鍵といっていいのではないだろうか。

10月22日 分科会3

企業・ビジネス部門とのパートナーシップ

Jason B MacKey(ジェーソン・マッキー)

ジョブ・プレースメント(就労支援機関) オーストラリア

はじめに

多くの障害者は一般の労働市場で就職することを目指している。適正な賃金が支払われ、職場の基準に基づく雇用条件が適用され、職場で不可欠な存在として認められ、職業人としての誇りをもつことは、たいていの人々が当然と考えていることである。これまで、雇用者の多くは、障害者の能力に対する偏見や、利用可能な支援制度があることを知らなかったため、障害者の積極的な採用をしてこなかった。障害者にとって、一般の職場で働く機会は限られたもので、彼らの選択肢と言えば多くの場合、福祉的な作業所(ワークセンターのビジネスサービス)に参加するか、家にこもっているかのどちらかであった。この点こそ、一般の労働市場における就労を支援する機関が、障害者と雇用者の橋渡しをすることで雇用による成果を上げるべきところである。しかしながら、障害者と就労支援機関および先見性のある雇用者の三者間に明確なパートナーシップが築かれなければ、一般労働市場での雇用による成果は上がらない場合が多い。各当事者が障害者の雇用関係に貢献して初めて成功の見込みが生まれる。

求職者の役割

求職者は、一般の職場に就職する前に、職業人としての責任について充分に知っておかなければならない。求職者が様々な事情をよく理解した上で自らの将来について決定ができるよう、あらゆる関連情報を入手にすることが重要である。多くの場合、本人が自らの行動の意味を確実に理解できるよう、両親または支援者の関与が不可欠である。一般の職場で働きたいという意志に加えて大切なのは、長期的に彼らを支援するための十分なインフラ整備をはじめ、安定した交通サービス、協力的な家族や友人の存在、単独で乗り物に乗って通勤する能力である。

一般の職場に実際に就職することを決意したら、その目的に適う就職目標や行動の詳細を詰めながら、各人に見あった雇用プランを支援機関と共同で策定する。この個別の雇用プランは支援の中心であり、さらに情報が得られた場合にはその都度変更して、「生きたドキュメント」としなければならない。職務のサンプルを通じて、希望の雇用形態から労働時間数に至るまで個別の雇用目標を様々に変更することができる。長期雇用は、本人が職業人としての責任を受け入れる決意をもって初めて、満足のいく成果をあげることができる。

就労支援機関の役割

職業紹介に成功している支援機関は、自らの事業をビジネスと捉え慈善事業とは考えていない。就労支援機関は、雇用市場の隙間をぬった特殊な事業を行っており、プロとしてのアプローチを備えていなければならない。支援機関の担当者が雇用者から求人情報を得た場合、詳細な職務内容説明書および能力別の教育プランを作成することが重要である。雇用者の多くは、支援機関の用いる能力別の教育アプローチが、新規採用者のみならず全従業員に有効であると考えている。新たな職場環境に新規採用者を定着させることに加えて、社交クラブなどの他の従業員の活動に本人を参加させることが大切である。現在行われている支援では、長期的な成果を確実にあげることが求められ、職務内容説明書の改訂や従業員の昇進があった場合、支援機関は彼らに対し支援を行っていく責任がある。支援機関のスタッフは、障害の問題や、職場の教育および評価に関する適切な研修を受けなければならない。支援機関は詳しい方針や手順を実施し、一貫したアプローチが行われるよう検討する必要がある。

雇用者の役割

雇用者は、障害者に安全な労働環境を提供し適正な賃金を支払うだけでなく、新人研修で障害者を支援するスタッフを現場に配置することに同意しなければならない。雇用者の多くは自社の社内教育は適切であると考えているが、障害者、特に認知障害をもつ者に対してはより集中的な一対一の訓練が必須である。我々の経験では、知的障害をもつ人材が専門家の教育を受けられない場合、そのポジションの成果はほとんど上がっていない。

職業紹介―事例研究

事例1

組 織 名:ジョブ・プレースメント(Job Placement Ltd.:就労支援機関)

場 所:クイーンズランド州ローガン

事業内容:一般の雇用、訓練および職業紹介

パートナー企業名:ACME/Basset家具(ACME/Basset Furniture:ACME社と略)

パートナーシップの開始

1992年、ジョブ・プレースメントは若い新卒者一名をACME社に就職させることに成功した。それ以来、さらに30名を超える人材がジョブ・プレースメントの支援を受けて幅広い分野で就職した。2001年には、ジョブ・プレースメントが支援スタッフ1名を常駐させて現従業員の支援を担当させ、一方、ACME社が年間さらに10名の採用を保証するという提案がなされた。支援スタッフの役割は、従業員が企業活動に参加するのを支援し、健常者である他の従業員に同僚としてサポートしてもらうための教育を行ったり、求職者に適したポジションを見つけ出したりすることである。各当事者の役割と責務を詳述した合意文書を作成した。

パートナーシップの実施

初年度の終わりに、両者とも合意文書の要件を満たしたことから、そのモデルは今後他の大規模雇用者でも試行される予定である。雇用現場に支援スタッフを常駐させることにより、深刻な問題に発展しかねない小さな誤解が発生するリスクを回避するためである。金銭のやり取りは一切行われていない。職業斡旋のためにACME社が投入する資金といえば主に、賞与の支払いであり、当人が業務を100%遂行できなかった場合には、賞与全額に対するその比率から割り出した金額を支払う。その他の給付金、退職金、傷病休暇などは通常どおり支払われる。

メリット

ジョブ・プレースメントは支援を続けて、さらに10名が一般の職場に就職するという目標を達成した。現従業員の支援を行うと同時に、新規従業員の監督をするスタッフを配置することにより、職業紹介は極めて費用対効果の高いものとなった。ACME社は、半熟練あるいは非熟練労働者の採用に就労支援機関を利用することで、従業員の貴重な時間が節約できたとしている。

成功の秘訣

業務はすべて二つの工場内にあること。

ACME社は300名を超える人員を雇用しているため、各人のニーズに見合った職種が幅広く存在すること。

開かれたコミュニケーションがあること。

各パートナーの長所の理解があること。

責任者との建設的な関係があること―関係が良好であればあるほど、互いに問題を協議、解決する機会も増える。

事例2

組 織 名:ジョブ・プレースメント(Job Placement Ltd.)

場 所:クイーンズランド州マウントグラバット

事業内容:一般の雇用、訓練、職業斡旋

パートナー企業名:カーター・アンド・ネウェル(Carter & Newell)弁護士事務所(カーター事務所と略)

パートナーシップの開始

カーター事務所は、ブリスベンのビジネスの中心地区を拠点とする大手企業。1999年、就労支援機関のスタッフが障害者の雇用機会についてカーター事務所に話しを持ちかけたところ、同事務所は障害者の雇用に熱心で、手始めにジョブ・プレースメントの顧客である障害者1名を同事務所に採用することとなった。

この職業紹介を契機として、カーター事務所とジョブ・プレースメントはその職業紹介による成果を評価した結果、求職者の紹介と支援という職業紹介が有益であったと判断した。その後、カーター事務所とジョブ・プレースメントとの間では長期的な職業斡旋が行われており、同社では現在、障害者5名をフルタイム従業員として雇用している。

パートナーシップの実施

3年目の現在、パートナーシップは公式の合意文書を作成していないが、期待されていることおよび責務はシンプルかつ明瞭である。現在進行中の採用関連の必要事項は、障害者である顧客を訪問する支援スタッフに一任されている。欠員のポジションに対し補充が適当と思われる場合、その補充は支援スタッフに任され、スタッフは本人と企業との面接形式のミーティングを設定し、候補者を選定する。

メリット

カーター事務所で雇用された人にとって、尊敬される弁護士事務所に就職するということは有益で、その自己評価を高め、安定した長期雇用を確保するものとなった。

同時に、ジョブ・プレースメントとカーター事務所もこの職業紹介から恩恵を受けている。ジョブ・プレースメントはその知名度を高め、また、5名の顧客である障害者が1ヵ所に雇用されたことで、支援スタッフの労働時間を効率化することができた。現在行われているパートナーシップが成果をあげていることから、知名度の高い他の弁護士事務所もジョブ・プレースメントから人材を雇用している。カーター事務所は雇用機会に差別を設けない雇用者として知名度を高めることができ、有能かつ忠実な人材を獲得してきた。障害者を支援するという彼らの熱心な取組みは、その年の首相雇用者賞を受賞することにより認知されるところとなった。

成功の秘訣

仕事が同一の場所にあること。

大企業は多様な職種と在職条件の良い安定した長期雇用を提供することが可能なこと。

開かれたコミュニケーションがあること。

期待されること、望まれる成果が明確に定義されていること。

柔軟性があること。

業務との適切なマッチングができること。

各パートナーの長所と知識レベルの理解と尊重があること。

追加事例研究

次の研究事例は、『相互メリット:コミュニティと企業の協力』と題する本から引用したものである。本書はACROD(オーストラリア障害者リハビリテーション協会)とオーストラリア家族・コミュニティーサービス省との共同プロジェクトにより作成されたもので、様々な支援事業を通じて行われている企業・ビジネスとのパートナーシップを主題としている。

事例3

組 織 名:スペクトラム・エンプロイメント(Spectrum Employment:就労支援機関)

場 所:クイーンズランド州ブリスベン

事業内容:雇用

パートナー企業名:レフォバー・ワイヤー・プレス(Refobar Wire Press:レフォバー社と略)

パートナーシップの開始

地域内で就職口を獲得するという主な目的のために、スペクトラムが幅広く展開したキャンペーンの一環としてレフォバー社にアプローチしたのがきっかけである。スペクトラムは、レフォバー社の比較的単純作業である仕事に、費用をかけずに最適な人材を採用するテクニックを向上させると同時に、レフォバー社は安定した労働力の確保を通じて生産性を高め、従業員はスペクトラムから充分な支援を受ける。一方、レフォバー社はその見返りに賞与を支払い、欠員が出た場合にはスペクトラムに最初の職業斡旋権を与えることが話し合われた。

パートナーシップの実施

4年目の現在、パートナーシップは公式の合意文書を作成していないが、期待されていることおよび責務はシンプルかつ明瞭である。現在行われている職業紹介は、顧客である障害者を訪問する支援スタッフにより非公式に進められている。職業紹介が単なるビジネス関係以上のものであることが明確に意識されており、スペクトラムは様々な点でレフォバー社がそのミッション達成に寄与していることを理解している。

金銭的なやり取りは行われていない。職業紹介に対してレフォバー社から投入される資金は、主に賞与の支払いであり、スペクトラムからの人材受け入れに用いられる。

メリット

スペクトラムにとっての派生利益は、4名の顧客を1ヵ所で雇用することにより、支援スタッフの労働時間の効率化がはかられ、彼らの目標達成を可能にしている。

成功の秘訣

業務は同一の場所で行われること。

こぢんまりとした非公式な関係のほうが柔軟性があるため、関係はうまくいく。したがって、大手企業はジョブ・ネットワークを利用し、規模の小さな障害者組織は別の市場をターゲットにすることが必要。

事例4

組 織 名:エピック・エンプロイメント・サービス(Epic Employment Service:就労支援機関)

場 所:クイーンズランド州ブリスベン

事業内容:一般の雇用、訓練および職業紹介

パートナー企業名:メリラム・ナッツ(Meriram Nuts Pty Ltd:メリラム社と略)

パートナーシップの開始

エピック・エンプロイメントは、他の障害者団体より、以前メリラム社に就業していた障害者2人のうち1人の離職にともなう人材補充の依頼を受けた。

この求人に対して紹介をしたことから、エピックはメリラム社に対して就職の世話人としての立場を経た後、さらに7名を紹介することに成功した結果、長期にわたるパートナーシップが構築された。

パートナーシップの実施

エピックはメリラム社にナッツ類のパッキング作業のための人材を終身雇用で就職させている。なかには生産効率が通常レベルの60%以下と判断される人もいるが、その多くは30年もの間施設の外に出ることのなかった人々である。パートナーシップの期間は4年、終了期限は設けていない。

エピックは職場にスタッフを常駐させ、毎日あるいは毎週の生産量をクリアすることに同意した。もう一つ、エピックが現在応じているのは、顧客である障害者の職場までの移動費用負担である。職場の設備改善費用は、家族・コミュニティーサービス局が拠出している。

メリット

障害者が自己評価を高めながら就職目標を達成してきたこと。

就労支援組織はその知名度を高めることができたこと。

企業は、製品ラベルに「障害者を支援しています」と表示するなど、コミュニティーにおける知名度を高め、信用度が増すという点で効果を得たこと。

成功の秘訣

職場が同じ場所にあること。

地域の担当責任者が裁量権と柔軟性を備えている企業と提携すること

早期に同社の存亡を左右する取組み課題を共有することができること。

事前のリサーチがなされたこと。

開かれたコミュニケーションがあること。

双方が変化に対して前向きであること。

各パートナーの長所が理解できること

各個人の重要性。

事例5

組 織 名:エッジ・エンプロイメント・ソリューション(Edge Employment Solutions:就労支援機関)

場 所:西オーストラリア州

事業内容:一般の雇用、訓練および職業紹介

パートナー企業名:ウェスファーマーズ(Wesfarmers)

パートナーシップの開始

ウェスファーマーズ社は、9部門(建設、ハードウエア、ガス、化学、運送など)、23の会社からなる西オーストラリア州最大の企業である。

1980年代、エッジ・エンプロイメント・ソリューション(エッジ)はまず、ウェスファーマーズ社内に数人の職を確保した。数年後、これらの人員がウェスファーマーズ社内でキャリアを確立することに成功。エッジの取締役がウェスファーマーズ社のCEO(最高経営責任者)に、9部門それぞれで障害者を2名ずつ雇用する提案を持ちかけたところ、ウェスファーマーズ社の取締役のうち2人がエッジの取締役を兼ねていたこともあり、このアプローチは支持された。

エッジは、ウェスファーマーズ社に対する説明の中で、高い勤務率、良好な在職・安全記録と併せて、エッジが現在行っている職場での支援およびバックアップに支えられた多様な労働力を保有することのメリットを強調した。ウェスファーマーズ社の取締役会はその提案を受け入れた。1997年にエッジとのパートナーシップが公式に始まり、以来20名の障害者がウェスファーマーズに雇用されている。

パートナーシップの実施

目的や責務を書き留めた了解事項の覚書から発展し、その後正式文書を交わすこととなった。欠員のポジションに対し補充が適当と思われる場合にはエッジに打診があり、エッジは求職者登録簿を調べて適切なマッチングを行う。人材が雇用されたら、エッジはあらゆる職場支援を提供する。

当初、ウェスファーマーズ社とエッジのCEOらは、半年毎に集まり進捗状況を見直していたが、ここ数年は、エッジの企業マーケティング責任者が委託業務の管理責任を引き継ぎ、ウェスファーマーズ社の子会社それぞれの人事責任者と定期的に連絡を取り合っている。

メリット

エッジは、知名度の高いオーストラリア企業との連携により、障害者の認知度と地位を向上させただけでなく、自身の知名度と地位も高めることができた。パートナーシップはまた、取締役から下部組織レベルに至るまで、ウェスファーマーズ社の社風にプラス効果をもたらし、企業価値にもプラスの影響を与えた。

成功の秘訣

大規模企業は、様々な職種、在職条件の良い長期の安定雇用、良好な人事システムおよび内容が明確な契約と雇用条件を提供することが可能であること。

ウェスファーマーズ社の取締役会への人材紹介を確実なものとするプロセスで、取締役らにも多大な支援をしてもらうことができること(極めて珍しいケース)。

取締役会およびCEOと話し合い、彼らから確約を取りつけることが、人事担当者から各実務担当者に至るまでのイニシアチブを取る上で極めて重要であること。

エッジは専門的かつ実務的な顔を示すようにし、雇用者に対して事情をよく理解した営利ベースのアプローチを行う。しかし、より大規模な企業では自らを良き企業市民とする意識が高まっており、より大きなコミュニティーを代表する労働力を保有することを目指している。

事例6

組 織 名:ウェストサイド・コミュニティー・サービス(Westside Community Services:就労支援機関)

場 所:クイーンズランド州

事業内容:一般の雇用

パートナー企業名:ピザハット(Pizza Hut)

パートナーシップの開始

ウェストサイドは、ピザハット社が一般の雇用市場から人材を起用するために利用している数多くの就労支援機関の一つである。ウェストサイドはピザハット社に対し、同社が障害者に雇用機会を提供するという考えを持ちかけた。

パートナーシップの実施

こうした考えは公式に文書化されていないが、ピザハット社はそれぞれの店舗で障害者を1人以上雇用するという目標に理解を示している。欠員の補充はウェストサイドに任されている。支援機関は生産性が見込まれる人材を採用し、訓練および支援を行い、ピザハット社の責任者と連絡を取り合う。

メリット

両者は障害者への職業紹介だけでなく、ピザハット社の全社的な能力を障害者の能力や訓練に結び付けられるよう取り組んでいる。このモデルは幅広く他の職場にも適用しうるものである。ウェストサイドとの職業紹介により、ピザハット社は従業員の採用という手間を省き、コミュニティーにおけるイメージアップをはかることができる。ちなみにピザハット社は、その年の雇用者賞にノミネートされている。

成功の秘訣

パートナーシップは、ウェストサイドがピザハット社に対しその実務的アプローチを既に印象付けていたがゆえに構築できたこと。

ピザハット社による委託が不可欠であること。

結果として生じた責任者との建設的な関係があること―関係が良好であればあるほど、問題を話し合う機会と、その解決のチャンスも増える。

ピザハット社は店舗数が多いためより多くの雇用機会が存在すること。

まとめ

障害者を一般の職場で雇用するには、障害者、就労支援機関、雇用者というすべての当事者が共に取り組んで初めて成果が生むことができる。すべての当事者間で開かれたコミュニケーションチャネルを確立し、維持していくことが不可欠である。各当事者がそれぞれの責任を理解し前向きに対応できるようにするため、成果が明らかなものは文書化し、定期的に見直しを行っていくことが必要である。

10月22日 分科会4

障害者の権利支援におけるNIDRR

Dr. Kristi E・Wilson(クリスティ・ウイルソン)

国立障害・リハビリテーション研究所 アメリカ

「国立障害リハビリテーション研究所(NIDRR)」のSteven J. Tingus所長に代わって皆様へご挨拶したい。私は本日、NIDRRプログラムの概要と、このプログラムが米国において障害者の権利をどのように支援しているかを説明するために参加した。NIDRRがどのように障害者の権利を支援しているかを理解するためには、まずその組織と準拠法と、そして当研究所が支援する広範な研究開発実施プログラムおよびプロジェクトを理解しなければならない。プレゼンテーションの最後に、NIDRRが障害者の権利を支援する主要方法の1つである「技術支援センター」についてお話したい。

NIDRRは米国政府、教育省の一部である。その組織は3つのセクションに分かれ、それぞれが異なる障害の分野に対処している。まず、「特殊教育プログラム事務所」、2番目に「リハビリテーションサービス管理局」、そして最後に「障害およびリハビリテーション・リサーチ研究所」である。NIDRRは政府が命じられたリハビリテーション法および福祉機器法の成果により、存在している。

NIDRRの使命は、障害者がコミュニティで独立して活動できるように障害者個人の能力を向上する知識の利用を生み出し、それを宣伝/促進し、また障害者がコミュニティに参加できるようにあらゆる機会と支援を提供することである。

NIDRRには、その使命を詳しく説明した3つの指針文書がある。その3文書とは「新しい自由イニシアティブ」と「NIDRR長期計画」と「どの子供も忘れない」と題された文書であり、これらは当研究所の所長とスタッフに詳細なガイダンスと指示を提供し、どの研究を優先事項とするかについて最良の決定を下したり、またどのようにイニシアティブを行使して障害者のコミュニティに最大の影響を与えるかを決定するのに役立っている。

これらのガイドライン文書に基づいて、NIDRRは、社会や環境と作用しあう人格全体や彼らの環境に重点を置いたプログラムと活動を支援している。また、研究プログラム全体が科学的に最高の質を達成し、研究から恩恵を受ける障害のある消費者のニーズを満足させるために最大限の努力をしている。我々のプログラムの中核となる要素には、雇用、健康と生活機能、アクセスと生活機能の技術、独立した生活、コミュニティ統合と関連障害分野(統計、リハビリテーション結果測定、障害研究と政策)がある。

このスライドから、NIDRRの目的を達成するためにNIDRRの資金が多くの主要分野に分配されているのが分かるが、それらの一部は、今お話した分野であり、広範なカテゴリーを占めている。さらにこのチャートは「普及および利用」、「ADA支援」および「能力蓄積」を示している。これら3つの主要エリアは、障害者の権利に対する我々の努力の鍵として集中している点である。、すなわちシステムレベルおよび個人レベル(当局間協力)でのADA、障害擁護およびリーダーシップ訓練や指導教育、能力開発に関する情報や技術支援や人物紹介などの提供である。

具体的には、NIDRRがなんらかの方法で障害者の権利を支援するのに利用する資金配分メカニズムが10以上存在する。これらには我々の研究訓練センター、エンジニアリング・センター、モデル・ケア・システム、臨床主導プロジェクト、先進研究訓練プロジェクト、スイツァー・フェローシップ、普及および活用助成金、中小企業向け開発助成金、ADA技術支援センター、州立技術支援プロジェクトが含まれる。

先ほどお話した指針となる文書に戻るが、これらの文書、特に米国大統領からのNFIは特定の目標を命じている。これは我々の研究計画に統合されて、障害者の権利イニシアティブの支援について規定している。

私はまた我々の努力の協力的性格について述べてきた。NIDRRはその使命を全うするために、障害研究に関する省庁間連絡委員会を介して、連邦政府内の別の組織と定期的に協力しあいながら、障害者問題に取り組み、研究を行っている。5つのサブ委員会の各々がリハビリテーション研究に関する問題に取り組み、最終的には障害者の権利を強化している。

今日、我が研究所の助成金受給者がアクセスのしやすさと設備、政策問題の研究とADAプログラムを促進させることに重点を置きながら、我々は全体的にプログラムに向けて順調に前進している。

障害者の権利の獲得のためには、ADA技術支援センターへの資金供与にNIDRRはその主要な努力を傾注している。全国すべての地域をカバーできるよう、各地に配置されたセンター間のネットワークを利用して、これらのセンターは個人レベルからシステムレベルまでを対象とする研究、個別情報と照会サービス、訓練や技術支援等を行うための要員と資源を保有している。雇用から地域でのアクセシビリティ、教育や保健、自立生活(住宅、交通および個人サービス)まで、あらゆる分野でその施行に関する課題に関する情報が提供される。

これらのDBTACの目的は、(1)センターの目的達成に向けた協力関係を育てるリンクとパートナーシップを樹立すること、(2)各地域で個人的技術、コミュニティ資源、サービス・インフラの面で能力を確立すること、(3)訓練と内部指導、情報の普及と利用である。

これ以外の資金供給が行われたプロジェクトの例として、ADAによる雇用慣行向上プロジェクト、SCI/TBI内部指導、権利擁護およびリーダーシップ訓練、支援および政策イニシアティブを報告するための人口調査データの第二分析、障害者の権利動向の歴史を記した資料の保管、支援技術擁護と認識プロジェクトが含まれる。

10月22日 分科会4

万民のための交通-障害者の交通面のアクセシビリティ向上のための新ビジョン 障害者の権利実現へのパートナーシップ

Mr. Robert Footman, JP (ロバート・フットマン・JP)

前リージェンシーパーク・リハビリテーション工学センター所長 中国香港特別行政区

はじめに

本日、大阪において、アジア太平洋諸国からお越しのリハビリテーション分野における優れた専門家の皆様の前で、障害者の交通面のアクセシビリティ、すなわち、「万民のための交通」促進に向けて我々の経験と新たなビジョンをお話する機会を頂き、光栄に思う。

2.香港は総面積千百平方キロメートル未満の小さな都市であるが、鉄道、バス、小型バス、タクシーおよびフェリーなど、世界でも有数の公共輸送システムを有している。一日の通勤者数は千百万人以上であり、政府は直接支援(助成金の給付)は行っていない。しかし、過去10年間に、27万人以上もの様々な障害をもつ人々に利用しやすい施設を提供するよう公共輸送機関を奨励することで、アクセシビリティを向上させてきた。施設の提供とともに、香港特別行政区政府運輸部門はまた、バリア・フリーの利用しやすい道路環境を整備して、香港に住む障害者の「足」を確保し社会的融和を促進することも決定している。

3.今日は、主なテーマとして、政府の政策と法律、制度上の取決め、現在のアプローチ、「万民のための交通」の新ビジョンといくつかのコメントを述べる。

政府の政策と法律

4.アクセスと輸送は障害者のための優先課題である。機会均等と完全な社会的融合という総合的な目標を実現するためには、そのどちらも欠かせないものである。これを念頭におき、香港特別行政区政府は、「1995年リハビリテーション白書―機会均等と完全融合:万民のためのより良き明日」を明文化した。これが目的としているのは以下のものである。

- すべての障害者が、すべての建造物と施設を利用できるよう、バリア・フリーの物理的環境を開発する。

- 障害者が社会で自由に動き回れる能力を高め、社会への完全参加と融和を促進するために、障害者のニーズを満たす条項を含んだ輸送システムを開発する。

5.香港特別行政区政府の運輸部門は、利用しやすい公共輸送サービスと交通手段へのアクセスを促す道路施設の条項に従って、上記の2つの政策を監視し実施する機関の一つである。

6.障害者差別禁止法により、交通手段へのアクセシビリティの権利が保護されている。そこには、すべての公共施設とサービスは、輸送と移動に関するものも含め、障害者が利用できるものであることが明記されている。概して、日々の社会活動は、道路と高速道路システムおよび関連輸送施設によって遂行可能となっている。そのため、これらの施設を設計・提供する際には、法の要求する条項が確実に遵守されることが不可欠である。これを達成するため、設計者および企画者は障害者のニーズを十分に認識し、各々が安全かつ自由に移動できるよう適切な施設を提供しなければならない。この目的にそって、運輸部門では施設の設計と提供に関する一般的なガイドラインを与えるためと上記のような要項に対する認識を深めてもらうために、障害者の代表と話し合ったうえで「交通の企画と設計マニュアル」を公式に作成した。このマニュアルは、障害者のためのサービスを企画・提供する者に幅広く採用されている。ガイドラインは、以下の通りである。

- バリア・フリーの路線で利用できる施設

- 障害者のための横断施設

- 障害者のための駐車施設

- 道路工事と標識

- 障害者のための輸送サービス

7.その他の法律でも障害者のために特別の条項が規定されている。例えば,道路交通法規(運転免許)には、障害者の運転する権利の条項が含まれており、公共バス・サービス条例では、運輸署長にフランチャイズのバス・サービスに対して利用しやすい施設の要件を指示する権限を与えている。機会均等をさらに推進し、公共輸送サービスと交通施設へのアクセシビリティの権利を守るために、我々は法律に絶えず見直しを図っている。

障害者の交通面のアクセシビリティの権利を守るための制度の取決め

8.リハビリテーションには広範なサービスが含まれている。リハビリテーション部門署長は、保健、福祉および食糧大臣に対し、リハビリテーションに関する総合政策を公式な文書にすることと政府の各部門と非政府組織の計画と実施を調整する義務がある。運輸部門署長は、環境、運輸および労働大臣に対し、公共輸送サービスへのアクセシビリティの権利とバリア・フリーの道路環境を向上させるための政策を公式な文書にしそれを実施する義務がある。

9.障害者の代表と公共輸送機関および関連政府部門とのコミュニケーションを促すために、運輸部門は、1993年に「障害者の交通機関アクセスに関する作業部会」を設置した。作業部会では共通の利害問題についての意見交換と話し合いをするための有益なフォーラムを提供してきた。また、施設の条項と修正案に関する共通基準とガイドラインの確立など、すべての公共輸送機関に共通する問題に率先して取り組んでいる。作業部会では、新たに主導すべき事項を見いだし合意済みのプログラムの実施を監視する作業を継続的に行っていく。

10.作業部会の進捗状況は、運輸部門が代表を務めるリハビリテーション諮問委員会のアクセスに関する小委員会に毎年報告されている。アクセスに関する小委員会は、民間人のメンバーが議長となり、輸送、建造物、リクリエーションおよびスポーツに関するすべてのアクセスの問題を扱っている。小委員会は、障害者の代表が、より広い政策展望から輸送サービスへのアクセシビリティについて意見や見解を述べるための有益なフォーラムとなっている。さらにこのフォーラムは、関連政府部門が新政策の主導事項について効率的に討議できる場ともなっている。

11.他の諮問委員会も役割を分担している。

- 交通諮問委員会は国内の運輸政策に関するすべての問題について香港特別行政区政府の評議会の議長に助言を与え,障害者のためのサービスを含む全住民のための公共輸送サービスの提供に関する問題を監督・指導する権利を委ねられている。

- 法制審議会の運輸委員会は、運輸問題に関する政府の政策と社会的関心事を監視・検討し、これらの政策問題についての意見交換と見解を周知させるためのフォーラムを提供する。また、運輸政策についてのすべての主な法律や財政的な提案に対するブリーフィングを受理しその見解を公式な文書にする。

- 同じく、法制審議会の福祉サービス委員会は、福祉とリハビリテーションについての政策と問題を監視・検討し、意見交換と見解を周知させるためのフォーラムを提供する。

- 機会均等委員会は、1996年に設立された制定法によって定められた委員会であるが、とりわけ、障害者差別禁止法を履行している。委員会は性別、配偶者の有無、妊娠、障害および家族の状況による差別を撤廃するために運営されている。また、障害によるハラスメントや中傷をなくし、障害があるなしに関わらずすべての住民に対して機会均等を促進することを目指している。交通に関しては、委員会は住民の苦情を調査し、様々な政府のガイドラインと手続きを見直すことによって障害者の権利を保護している。

障害者の交通面のアクセシビリティ向上のための現在のアプローチ

12.上記の通り、法的手段と制度上の取決めにより、障害者の交通面のアクセシビリティの権利を守るために、運輸部門とその他の政府部門に政府の政策を率先して実施するための効果的かつ効率的な行政環境を提供してきた。現在、障害者の輸送のニーズは以下の通り満たされている。

- 公共運輸機関と鉄道会社は、車両とサービスをできる限り実用的に利用しやすくするよう奨励されている。政府はそのような施設を整備するための直接支援(助成金)は提供していない。しかし、収益の多い経営環境とガイドラインおよび設計基準という形で助成している。我々の奨励に応じ、香港のフランチャイズのバス会社はすでに、フランチャイズのバス全体の約30%に当たる2,000台の車椅子対応のバスを導入した。これらのバスには、固定式タラップと車内に車椅子用駐車スペースが設けてある。2006年までに3,200台まで車椅子対応のバスを増やすことを目標としている。タクシーについても、視覚障害者に対応した設備を導入してきた。現在、全タクシー台数の90%に当たる16,000台が車内に点字と、触知できる車両登録ナンバープレートを備えている。2004年までには香港のタクシー総台数、18,000台すべてにこのプレートが取り付けられるものと予測している。 2001年10月以来、香港の約6,700台の新規登録タクシーが、広東語、中国語(標準語)または英語でタクシーのサービスや料金に関する音声メッセージを発する音声タクシー・メーターを取り付けている。音声タクシー・メーターを取り付けたタクシーは急激に増加している。

- 公共輸送を利用できない人々のためには特別な輸送サービスを提供している。主なものとして、中心地への輸送とリハバスの二つがある。前者は、リハビリテーションの施設と特殊学校へ通う障害者のために提供されている。リハバス・サービスとは約90台の車椅子対応のバスを有する広範な地域間の輸送ネットワークである。ネットワークでは決められた時刻に定まったルートを走るローカルバス・サービスと電話による申し込みサービスを提供しており、1年間に490,000人もの乗客が通勤・通学あるいは中心地でのリハビリテーション・サービス以外にも様々な活動に参加するために利用している。これらの2つの特別輸送サービスは政府の助成金で運営されている。

- 身体障害者が自分の車を運転する場合には、様々な減免措置がなされている。運転免許取得および毎年の自動車許可にかかる料金、初年度にかかる自動車登録税、国有のトンネルや橋の通行料、炭化水素ガソリンにかかる関税、および駐車メーター付の路上駐車料金が免除されている。

- さらに、政府は、横断歩道や踏み切りに10,000以上の電子音声信号を設置し縁石を落として段差をなくすなど、利用しやすい交通施設の整備を行っている。

万民のための交通-障害者の交通面のアクセシビリティ向上のための新ビジョン

13.香港特別行政区政府はバリア・フリーで障害者が利用しやすい道路環境と輸送サービスを提供することを決定し、上記の通り、様々な進展を遂げてきた。しかし、現在のアプローチは、どちらかといえば、需要に答える形でなされており、利害関係者間の合意形成を促す明確なビジョンを欠いている。我々はさらに、香港社会のすべての人々にとって利用しやすい輸送サービスとバリア・フリーの環境を設計・提供するために、戦略的アプローチを採用していきたい。新ビジョン「万民のための交通」は、今後そのコンセプトをより明確なものとし、利害関係者間の合意を確立し、住民の理解を促すとともに最善を尽くしてその目的を遂行することを目指している。

14.新ビジョンのもとに、企画と実施とに明確な方向性を与えるため、「五大改善戦略」の作成が進められている。「五大改善戦略」とは以下の通りである。

- 万民のための利用しやすい輸送サービスの改善-この戦略では、利用しやすいフランチャイズのバス、鉄道、フェリー、リハバス・サービスおよび車椅子対応タクシー・サービスをさらに拡大することを目標としている。

- 万民のための公共輸送インフラ基盤と施設の改善-この戦略では、利用しやすい公共輸送インターチェンジ、バスターミナル、タクシー乗り場、フェリーの桟橋、鉄道の駅およびその他の補助設備を提供し、それによって、公共輸送サービスとの相互乗り入れの利便性が促されることを目標としている。

- 万民のための道路と歩道-この戦略では、2004年までにすべての信号機のある横断歩道に電子音声信号機を設置し、次の10年間では、主な公共輸送インターチェンジと障害者のためのコミュニティー施設とを繋ぐ触知ガイド通路の整備、歩道橋のエレベーターの増設および歩道の幅を広げることなど、歩行者のための施設改善を目標としている。

- 計画標準、ガイドラインおよび手続きの改善-この戦略には、我々の輸送計画と設計マニュアルを改定し、新規フランチャイズバスの香港「障害者交通諮問委員会(DPTAC)」標準を開発することが含まれている。

- 行動と結果のためのパートナーシップの改善-この戦略には、新しい主導事項と新しい分野のニーズに関する既存の諮問チャンネルの開発、「万民のための交通」というコンセプト推進のための公的な教育プログラム着手、障害者の交通面のアクセシビリティ向上のための海外/国際的なパートナーシップの締結などが含まれている。

将来、この新しいアプローチが現実的な主題となり、意義のある具体的な成果を生み出すものと願っている。

コメント

15.香港における我々のアプローチについて大まかに説明してきたが、ここで、いくつかのコメントを述べたい。

- 今まで述べた様々な公的要素、すなわち政策、法律、制度上の取決めなどは、真の進歩を成し遂げるための重要な要素である。

- 計画標準とガイドラインは、政策と法律の目的を具体的に表現している。工事現場で働く人々に明確な標準とガイドラインを与えれば,最初からむだな経費をかけずに適切な施設が建てられることになる。手直しや改修は手間暇がかかるものである。

- 大規模なものでは、完成時までの明確な目標をプログラミングに組み込むアプローチの開発が役に立つ。この手法は、段差を落とした縁石、音声信号機およびタクシーの点字のナンバープレートに応用されている。

- 同様に、より開放型のアプローチが必要となる場合は、継続的なプログラムの開発が役立つことがわかってきた。例えば、もっと多くの触知通路を開発する必要があるときには、断片的なアプローチよりもプログラムに組み込んだほうが、仕事の内容が明確になりより大きな成果を生むのに役立つ。

- 我々は、この新ビジョン「万民のための交通」がきっかけとなって、事業に弾みがついて、実際に多くの成果をあげられるよう願っている。

- 最後に、パートナーシップは非常に大切なものである。障害者の友人と代表者とのパートナーシップによって、運輸部門にいる我々は、障害者のニーズに一層対応しやすくなった。その例を2つ挙げる。1つめは、「万民のための交通」は、会議のなかで障害者の代表者たちが提案したものから実現したのである。嬉しいことに、提案者であるCheng Kin-fai、Benny CheungおよびPhilip Yuenの各氏がここに参加してくれている。2つめは、今日参加してくれたHanson Leeともう一人のLeo Lamはわたしと一緒に香港の町を歩いてくれて、障害者が直面する困難をこの目で確認させてくれた。彼らの積極的なアプローチと我々が直面する問題に対して理解を示してくれたおかげで、わたしとわたしのスタッフは大きな励みを与えられ、真の意義ある進歩を遂げるうえで大きな力となった。

おわりに

16.上記に概略した新ビジョン「万民のための交通」と「五大改善戦略」に従って、香港特別行政区政府は、今後10年間に身体障害者とすべての香港住民のために、さらに利用しやすい交通システムの構築を目指して微力を尽くす決意である。身体障害者の交通面のアクセシビリティの権利を守るという公約は消滅することはない。2012年に、そのときの香港の運輸署長が新ビジョン「万民のための交通」のもとで達成した力強い成果を皆様の前で必ずや報告できるものと思う。

10月22日 分科会4

情報・コミュニケーションはいかに障害者の権利を向上させられるか

Jan-Ingvar Lindstrom(ヤン・イングバール・リンドストローム)

スヴェリ会長 スウェーデン

背景

民主主義社会において市民権を行使するための基本条件とは、必要な情報を自由に入手できること、社会の他の人々とお互いの意見を自由に交換できることである。当然これは、知的能力や身体能力のレベルに関わらず、万人に当てはまることである。

程度の差こそあれ、自身の能力に明らかな制限を感じている人は多い。そのため、情報およびコミュニケーションに対するバリアをできるだけ低くする手段を講じることが最も重要である。その方法もまた重要であり、ユニバーサルデザインの原則を促進しなければならない。

問題点

日常生活を考えてみればすぐにわかることであるが、我々の活動は他人や社会と深く関わっており、その多くが情報およびコミュニケーションへのアクセスに依存している。そのために、情報コミュニケーション技術-ICT-が一層重要な基盤となってきている。

社会の一員としての権利を行使する際の重要な条件は、個々が社会の中でニュース情報(新聞、ラジオ、テレビなど)、文献(本、パンフレットなど)、事実と通達(官報など)および文化行事(演劇、映画など)に確実にアクセスできることである。

しかし、権利を行使するということは、単に情報を与えられるばかりでなく、市民同士や行政機関とのコミュニケーションによって社会に影響を及ぼす力を得ることでもある。そこで、すべての情報およびコミュニケーションにすばやく簡単にアクセスできる手段が不可欠となる。すばやく簡単な手段とは、社会の他の人々と限りなく同じ条件でアクセスできるということであり、言い換えれば、能力が異なるユーザーに対しても特別の解決策に頼らずに、ユニバーサルデザインのコンセプトに則して適応できるインターフェースを持つということである。

そうは言っても、それを実用化するためには様々なハードルを乗り越えなければならない。例えば、ある人が視覚障害のために、情報を音声情報や点字などの適切なモードに変換しなければ新聞や本がほとんど読めないとする。ここで重大な問題となるのは、これらの情報モードをどのように提供するかである。そのユーザーは誰かに情報を音読してもらったり、タイプしてもらうのか。それとも、自動的に情報を入手できるのか。コンピューター画面の情報でも同様のことが当てはまる。さらに、すばやく簡単なアクセス手段という問題以外に、統合性と自主性の問題も含まれる。読むものや電話の内容すべてを他人を通して得なければならないことなど、誰も望まないはずである。情報およびコミュニケーション手段を独自に使用することによってのみ、我々全員が民主主義の権利を行使できるのである。

解決例

電子メディアの分野で爆発的な進歩を遂げているにも関わらず、我々の社会から紙が消えることはまだまだ遠い先の話ではあるが、幸いにも、今日の文書の多くには電子媒体上のデータを基にしている。この短い原稿はもちろん、大型の百科事典にもそれは備わっている。そのために、合成音声や点字などの様々な形態に自動変換することが可能となっている。そこで、残された問題は、どのようにしたら視覚健常者と同じようにすばやく簡単に情報を検索できるかということである。日本とスウェーデンによる共同作業の結果、国際的な基準に従って開発されたDaisyシステムは、我々が何を成し遂げられるかについての好例と言えよう。

ホームページを含めて、コンピューター画面上の情報に視覚障害者がアクセスすることは、情報アクセスに関する標準化が確立したことによって可能となった。すなわち、W3C/WAIガイドラインである。

POTS-すなわち単純な旧式電話技術-は、今でも重要なコミュニケーション手段である。今日では、音声コミュニケーションはテキストや画像により補われているし、またブロードバンド技術の発達により、真のマルチモード・コミュニケーションが実現するであろう。これによって、視覚や聴覚に障害のある人たち同士でのコミュニケーションも可能となろう。ここで興味深いのは、様々な標準を組み合わせた、いわゆる総合的会話(Total Conversation)のコンセプトである。

もう一つの例としては、上半身や顔のアニメーションによって音声言語を補足する技術の可能性である。この技術を利用すると、聾唖者や難聴者が手話や読唇により音声言語にアクセスできるようになる。このようなソフトウェアを搭載した画面を通常の音声電話や拡声器に接続すると、音声信号が自動的に「視覚化」される。音声から手話へ、あるいはその逆の自動変換に関する研究が日本で進んでおり、EUでは、自動的に動画化して読唇を可能とするプロジェクト(SYNFACE)が進行中である。どちらの方法も、様々な情報障害者がより一層情報にアクセスできるようになるための一助となるであろう。

実用化が進むとともに研究開発の進展しつつある情報コミュニケーション技術-ICT-は、情報およびコミュニケーションへのアクセス基盤、すなわち障害者の権利の基盤を提供する。しかし、これらを機器として実用化すること、機器をアクセシブルなものとすることが重要である。国により様々な方法が試みられているが、法整備、公的調達、市場原理等が一般的な方法である。

方法

スウェーデンでは、障害者が社会にアクセスできるようにする点で、またその権利を促進するために障害をもつ市民を支援する点で、常に政府がリーダーシップを取っている。その一例として、障害者組織のようなNGOに財政支援を行っている。別の例としては、補助機器を購入したり、ユニバーサルデザインのコンセプトを実施する際にも財政支援を行っている。スウェーデンには支援を促進するための法律は限られたものしかないが、必要なものを提供するために政府調達がなされる。このコンセプトの利点の一つは、価格を最小限に押さえるのに市場原理を活用できることにある。

数年前、障害者オンブズマン(HO)という新しい行政機関が設立された。最近では、その機関内にアクセシビリティ・センターが設置され、政府の要請で労働市場、教育、郵便通信、税金等の各当局の情報およびコミュニケーション手段に様々な顧客がアクセスできるようにするための仕事を行っている。これにより、視覚障害者や難聴者、聾唖者および身体障害者などがすべてのスウェーデン国民と同じ条件で情報にアクセスでき、行政機関とのコミュニケーションが可能になる。この作業は始まったばかりだが、アクセシビリティ・センターからの情報-詳細な情報-で支援されるであろう。

結 論

今日の社会では、情報およびコミュニケーションにバリアフリーでアクセスできることは、障害があるなしに関わらず、人々が権利を行使するために欠かせない要因である。これには、様々な方法に基づいた技術開発とその技術へのアクセスが含まれている。どのような方法によろうとも、機器はできる限り迅速に、妨害なしに利用されるべきである。知識へのアクセスや意見の表明が容易にできる社会になってはじめて、障害者の権利を行使することができるようになるのである。

10月22日 分科会4

標準化による人権の促進-ヨーロッパの見解

Stig Becker(スティッグ・ベッカー)

スウェーデン障害者研究所 スウェーデン

1.スウェーデン障害研究所

スウェーデン障害研究所はスウェーデンの国立機関であり、福祉機器とアクセシビリティの情報提供源である。この機関は厚生省、郡州議会連合、そしてスウェーデン地方公共団体組合が所有している。

この機関の使命は、障害をもつ人々が高品質の福祉機器とアクセシブルな環境を確実に利用できるようにすることによって、完全参加と平等を実現するために尽くすことにある。スウェーデン障害研究所では、福祉機器に関連した研究開発の促進、試験評価と給付、知識と手法の開発情報提供と訓練に従事している。

スウェーデン障害研究所では、年間約900万米ドルの予算があり、その約半分は政府給付、残りはプロジェクトへの補助金や売り上げにより成り立っている。また、同研究所では約80名のスタッフが働いている。

同研究所が推進してきた原則の一つにデザイン・フォー・オールがある。これは、障害をもつ人々を含め、より多くの人々に適した製品やサービスをデザインしたり提供するよう、製造者に働きかけるというものである。

スウェーデン障害研究所では常に標準化を優先すべき職務と位置づけてきており、国際標準やヨーロッパ標準のための仕事に従事してきた。スウェーデン標準局を代表して、同研究所は国際標準化機構の技術委員会ISO/TC 173「障害者のための福祉機器とシステム」また対応したヨーロッパ標準化委員会の技術委員会であるCEN/TC 293「障害者のための福祉機器」において委員長とセクレタリアートを務めている。この二つの委員会は、障害をもった人々のための福祉機器(例えば車いす、リフト、ベッド)の標準化において中心的な役割を果たしている。さらに、同研究所は重要なマンデイト283のなかでも中心的な働きをしている(これに関しては後述する)。

2.ディレクティブと標準化

欧州共同体(EU)の「4つの自由」とは、労働力、資本、製品およびサービスがヨーロッパ諸国において自由に流通することを意味している。自由で平等な競争は市場において誰にでも-つまり、ヨーロッパの人々だけでなく、世界中から参入してくるすべての人々-が参入可能なものであり、すべての製品は年齢、障害などに関わらずすべての人にとって安全であり、使えるものでなくてはならない。ある特定グループの人々向けに製品やサービスを特別に適用したり改造することは、必要な時にのみ行われるべきである。これが、デザイン・フォー・オールの原則である。

ヨーロッパの市場は欧州委員会(簡単に言えばヨーロッパ「政府」)が与えるディレクティブによって規制されている。このディレクティブのなかには、製品(あるいはサービス)が市場に出る前に無条件に満たさなくてはならない必要条件がある。この場合、製造者がディレクティブの求めている要件を実現するために標準を活用できる点で標準化は重要な役割を果たしている。

ディレクティブに基づいて作成される標準は、通常欧州委員会の要求-「強制規格」を作り出すいわゆる「マンデイト業務」-によって生み出される。このような規格は、発行時点で欧州委員会の官報に掲載される。このような規格はディレクティブを拡張したものとして位置づけることができ、そのようなものとして、ヨーロッパで利用可能な製品・サービスの設計に実際に影響を及ぼす強力な道具となっている。

では、消費者はどのようにしたら、製品がディレクティブの必要条件を満たしていることがわかるのだろうか? そのような製品はCEマークで表示されている。

CEマークの絵

このマークは、「製造者である私はこの製品が○○のディレクティブの必要条件を満たすことを保証します」という意味である。

3.ヨーロッパの標準化団体

ヨーロッパには標準化に関わる団体は3つあり、それらはCEN、CENELEC、ETSIと呼ばれている。

CEN ヨーロッパ標準化委員会

CENELEC ヨーロッパ電気標準化委員会

ETSI ヨーロッパ通信標準化機関

CENは一般的な標準化に関わり、世界的なレベルではISO(国際標準化機構)に対応している。CENELECは電気技術に関わる問題を扱い、世界的なレベルではIEC(国際電気標準会議)に相当する。ETSIは情報や通信面に対処しており、ITU(国際電気通信連合)に相応する。

4.マンデイト

委員会のマンデイトは特定の製品、あるいは特定のグループの製品に対して示され、必然的に製品(例えば、車いす、義肢、ベッドなど)規格ができあがる。

その他にも、より広範なアプローチに関して、すべての分野に対する標準化として示されるマンデイトもある。現在、そのようなものとして、障害と高齢者に対する2つのマンデイトがある-つまりマンデイト283「一般的な高齢・障害者への配慮」とマンデイト273「ICT分野での高齢・障害者への配慮」である。

また、これに深く関連するものとして、あと2つのマンデイトを挙げることもできる。すなわち「製品の情報」に関するマンデイト292と「子供の安全」に関するマンデイト293である。

4.1 マンデイト283

すべての標準はバリアフリーのデザインを推進し、障害をもつ人々による製品・サービスの利用を可能にするものでなくてはならない。しかし、技術作業部会などで実際に規格の開発担当者にとって、このような目的に沿って技術的に適用可能な規格要求にまとめ上げることはしばしば困難である。障害者のニーズに関して、能力不足などがある場合もある。標準化担当者には支援が必要なのだ。

この背景をもとに、欧州委員会はヨーロッパでの規格統一を図るため、CEN、CENELECとETSIに指示を与えた。

-(高齢者・障害者に配慮した標準策定のための)手引き書を作成すること

-手引き書が実際使われていることを確認するための機構を設立すること

-手引き書の文脈のなかで、修正を要する既存の標準を再検討すること

この仕事は2001年から2003年の3年間に及ぶものである。手引き書は既に「CEN/CENELECガイド6:規格作成における高齢者・障害者のニーズへの配慮ガイドライン」として刊行された。(カッコのなかで、ガイドライン6は専門的には日本の菊地氏の指導のもとに作成されたISO/IECガイド71と同一のものであることにふれておく。菊地氏や日本の他の専門家はマンデイト283の仕事にも参加している)

CEN/CENELEC ガイド6はCENのウェブサイトに掲載されており、無料でダウンロードできる。

www.cenorm.be/boss/help/whatsnew.htm

管理機能(標準化ルーティンなど)や標準の開発者と利用者のためのサポート手段(様々な標準化分野や参考文献を含む分野ごとの詳細な情報を含むガイド)を含むメカニズムを現在開発中である。既存の標準の再検討は既に開始している。

M/283は去る9月、日本を含めて、ヨーロッパ各国からの参加者とコペンハーゲンで会議を開いた。

4.2 ICT分野での活動

マンデイト 273

マンデイト273はマンデイト283と同等のものであるが、情報通信技術の分野にのみ取り組むものである:

M/273 「障害者・高齢者の情報通信機器並びにサービスへのアクセスのための標準(デザイン・フォア・オールを含む)」

M/273チームは、障害者の情報通信危機へのアクセスに関する技術上の障壁について概略をとりまとめた。2000年には、問題の所在をつきとめるための幾つかの表を含む大変詳しいレポートを作成した。

概してM/273の結論は、そのままで標準化に用いるには一般的すぎると受け止められている。この結果、CEN- ISSS-DfAワークショップが設けられた。(以下参照)

CEN-ISSS-DfA(ワークショップ)

CENワークショップは新しい標準を議論し開発するための半永久的なフォーラムである。CEN-ISSS(CEN情報社会標準化グループ)のなかでは、2001年9月に情報通信技術の範囲内でのデザイン・フォー・オールと福祉機器のワークショップが設立された。このワークショップの当初の課題はCEN標準化コミュニテイーのなかでICT部門に特有のデザイン・フォー・オールガイドラインを、CEN/CLCガイドライン6(ISO/IECガイド71)や他の関連文献に基づいて開発することに焦点を絞った。

さらに詳しい情報はTiresiasウェブサイトに掲載されている(以下を参照)。

eEurope

1999年に欧州委員会は「eEurope-すべての人のための情報化社会」を提唱し、そのなかですべてのヨーロッパの人々が情報化社会の利点を得られるように意欲的な目標を提示した。この委員会のグループである「ESDIS-情報化社会の雇用と社会的局面のための高レベルグループ」がこの仕事を調整している。このなかの特定された「eAccessibility」サブグループが高齢者、障害者に関する分野を取り扱う。

さらに詳しく計画されたプランが2000年6月に承認された。そのなかには「特別なニーズのある人々の雇用とソーシャルインクルージョンの促進のための情報機器アクセスに関わるデザイン・フォー・オールの標準の発行」が含まれている。

-ETSI

ETSIのなかでは、標準化作業は技術委員会に委任されている。eEuropeイニシアチブに関連する活動は、主に人間要素技術委員会(TC-HF)によってまとめられている。

実際の仕事は「特別専門委員会(STFs)」で分担している。現在進行中のプロジェクトには以下のようなものが挙げられる。

-情報通信機器における福祉機器の必要条件

-音声認識-音声利用者インターフェイス:情報通信機器、及びサービスのためのジェネリック・ユーザー・コマンド、コントロール、編集用語彙:主なヨーロッパ言語

-アイコン、シンボル、ピクトグラムのマルチモダリテイーの研究

-デザイン・フォー・オール:情報通信機器とサービスのガイドライン

-ヨーロッパ英数字;12の電話キーの割り当て

-マルチモード・相互作用、コミュニケーションとナビゲーション

5.さらに詳しい情報

情報通信技術分野のなかでの重要なグループ

-欧州委員会そのもの(DG雇用と社会的側面、DG情報化社会、DG教育と文化)

-欧州委員会によって設立された作業グループ(ESDIS-情報化社会の雇用と社会的局面のための高レベルグループとeAccessibilityサブグループ)

-ICTSB

情報通信技術標準委員会(ICTSB)はヨーロッパ標準化組織のイニシアチブによるものであり、情報通信技術分野の仕様の規格化作業のため、仕様の提供者をパートナーとして共同作業を行っている。

ICTSBでは、実在する市場のニーズに基づき出所が明確に示されている規格や仕様の要件に耳を傾ける。その後、理事会はどの基準や仕様を作る必要があるか、またそれらをどのようにして実現するかを評議する。

-DATSCG

「デザイン・フォー・オールと福祉機器標準化調整グループ」は以下の目標を掲げている。

-情報通信技術に関する標準化作業の協調を確保する

-デザイン・フォー・オールと福祉機器の標準化の全体的焦点として活動する

-情報通信技術分野内でのデザイン・フォー・オールと福祉機器標準化のための必要事項を促進する活動を支援する

-市場関係者による既存のガイドラインや手段についての知識や認識を促進する

CEN ISSS-Dfaは、進行中あるいは完了したRTDプロジェクト(情報通信技術内、あるいは関連した枠組みのなかで)を、CEN ICT分野での標準化のために活用する機会という視点から見直すプロジェクトチームを設立することに最近賛同した。

・ESDIS

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/index.htm

・eAccessibility

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/eaccess/eu/targets_2001_2002/text_en.htm

・TERESIAS

補助技術とDfAに関する莫大な情報データベース

http://www.tiresias.org

・CEN-ISSS-DfA

http://forum.afnor.fr/afnor/WORK/AFNOR/GPN2/Z62B/index.htm

・DATSCG

http://www.ict.etsi.fr/DATSCG/TOR.htm

・Year 2003

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/com271/comfinal_en.pdf

・Clas Tjaeder, Mandate 283,一般

claes.tjader@hi.se

・Luc van den Berghe, Mandate 273,ICT

luc.vandenberghe@cenorm.be

・Knut Nordby, ETSI人間的要因

knut.nordby@telenor.com

・David Mornington, Mandate 292製品情報

david.mornington@CACP.dti.gov.uk

・Roger Marchant, Mandate 293 子供の安全

roger@marchant95.freeserve.co.uk

6.冒頭の問いに対する答え

では、どのようにしてヨーロッパでの標準化が人権を高めることができるのであろうか? 答えを以下の文に示そう。

標準は欧州委員会の法的枠組みと密接に関連しており、また、高齢者と障害者に関する欧州委員会の政策を実施する道具として使われていることから、基準の形成に実際にインパクトを与え、バリアフリーの製品やサービスのために貢献できる。

10月22日 分科会5

バリアーフリー観光事業の開発 -その考え方と進め方について-

Dr. ハンドヨ チャンドラクスマ*

地域に根ざしたリハビリテーション(CBR)開発・研修センター インドネシア

A.はじめに

観光事業は、コミュニティ活動に幅広く貢献してきた急速に伸びつつあるビジネス分野の一つである。2000年、全世界の海外旅行者の数は6億7300万人まで増加したと伝えられた。また、世界観光機関(WTO)は、2020年までに全世界の海外旅行者の数が16億人になるという予測を出している。これらの旅行者が好む訪問先は、一位のヨーロッパ(14%)に続きアジア太平洋地域(10%)が二位を占めている。このことによって、地域にめざましい経済的、あるいは社会、文化的発展がもたらされることはまちがいないであろう。

21世紀初めの10年間における観光事業の発展は、世界的にみられる重要な現象の一つとなるであろう。したがって、障害をもつ人々に関わる分野を含む国際社会が観光事業について十分な検討を加えることが求められる。さまざまな観光レジャーやレクリエーション活動のみならず、ビジネスとしての観光事業への障害をもつ人々の完全参加が可能であるべきとするなら、この点は特に重要である。

B.考え方について

障害をもつ人々と観光事業との関係を正しくとらえることは、ごく最近までなされてこなかった。まず第一に、ほとんどの人が旅行というものを障害がなく、健康な人たちだけのためのレジャーと思いこんできたふしがある。観光代理業に携わる人々が、障害をもつ人々に対して関心を払ってこなかったのである。

第2に、障害をもつ人々は観光事業によって旅の機会の提供を受けてきたが、それは単なる同情の気持ちから与えられた機会であり、観光事業の分野における潜在的需要とみなされているわけではなかった。

第3に、観光事業と障害をもつ人々との関わりを、障害者のための観光事業開発が業界に経済的効果をもたらすという視点から見ることがなかったということである。

1992年、リオデジャネイロで開催された「地球サミット」は、「世界観光事業倫理基準」を生み出した。その基準の一部を引用すると、「~国連総会で承認されたように、人種、性別、言語、宗教の違いにかかわらず、経済開発、国際理解、平和、繁栄とすべての人の人権と基本的自由の尊重に寄与することを視野に入れて、観光事業を推進、開発すること」とある。つまり、観光事業を全体的総合的観点からとらえることが重要であるといえる。観光事業は、人道的価値からだけでなく、文化的、社会的、環境的な側面からとらえることも必要なのである。

観光事業の人道的価値を認めるということは、バリアーフリー観光の開発責任へとつながる。すなわち、障害をもつ人々が観光事業に完全参加することを妨げるあらゆるバリアーを取り除くことによって、機会の提供と障害をもつ人々の関わりに力を入れた観光事業を進める責務が生まれるということである。バリアーの中には、不適切な考え方や物理的バリアー、コミュニケーションバリアー、障害をもつ人々にふさわしくない旅行プログラムなどが含まれる。

C.課題

バリアーフリー観光の開発がかかえる課題には次のことが含まれる。

- 非支持的な考え方

旅行は、いろいろな意味で生活の中心を占めない「贅沢」としてとらえられることが多かった。同様にして、観光事業開発の分野ではほとんどの場合、社会全体が未だに旅行を健康で障害を持たない人々にのみふさわしいものだというイメージにしばられている。このことは、障害者や高齢者を含む何らかの障害をもつ人々に対して投げかけられる不適切な言動や不十分なサービスに反映されている。

同じようにして、障害をもつ人々は、障害をもたない人々と同じように旅行を通して自然や文化の観光地を楽しむことが非常に困難と感じたり、あるいは不可能であると考えてきた。すなわち、現代社会の観光に対する見方がバリアーフリーの観光開発を進める力となってこなかったのである。このことは、観光事業のモットーにもある「すべての人に観光を」という、社会のすべての人のニーズに応えるために観光開発が進められなければならないとする世界観光事業倫理基準に示された原則からはずれているといえる。 - 不適切な施設

観光施設とよばれるものの中には、宿泊施設、交通機関、レストラン、観光地、レクリエーションや公共施設、そしてトイレやその他の観光関連の設備が含まれる。バリアーフリー観光事業の開発を支えるには、障害をもつ人々のニーズに十分応え得る適切な施設が必要である。しかしながら、現在、そのような設備を備えた施設は不足している。ほとんどの観光地や現存するアトラクションはアクセシブルとはいいがたい。同様にして、バリアーフリー観光の開発には、たとえば砂の上でも移動できる車椅子のような、障害をもつ人々にふさわしい設備を可能にする適切な技術の開発に力を入れることが重要である。 - 一定の技術をもつ人材の不足

バリアーフリー観光事業の推進は、障害をもつ人々の二ーズを理解した一定の技術をもった人材によって支えられる必要がある。たとえば、障害をもつ人々にサービスを提供する人は、車椅子や手話を使う旅行者などの役に立つことができなければならない。 - 特別企画のプログラム不足

バリアーフリーの観光事業を開発するためには、障害をもつ人々を対象にした特別のプログラムを作る必要がある。この特別企画プログラムは障害をもつ人の状態や希望に合ったものでなければならない。たとえば視力障害者には、音や触覚による観光プログラムを提供する必要がある。

D.バリアーフリー観光事業の開発の進め方

現在、バリアーフリー観光の開発は始まったばかりである。したがって、開発の仕方も初期の段階にふさわしい形で進めることが必要である。初期段階のバリアーフリー観光事業の開発を支えるいくつかのプログラムには次のものが含まれる。

- 一般社会を対象にした意識向上キャンペーンとバリアーフリー観光事業の推進

このプログラムの目的は、一般社会の関心を高めることによってバリアーフリー観光事業の開発に寄与することにある。バリアーフリー観光事業を開発するには、障害をもつ人々に同等の機会を提供することの重要性を広く一般に知らしめることが大切である。 - 観光事業に携わる関係者すべてによる、バリアーフリーにふさわしい態度、知識、技術の構築

バリアーフリー観光事業を開発するためには、障害者自身や観光代理業者、障害者団体、そして政府などの関係者間の調整が必要である。バリアーフリー観光事業の開発に必要な意識、知識、そして技術の構築を支える活動としては、教育や訓練プログラム、セミナー、ワークショップ、ならびに研究活動、会議等が含まれる。 - バリアーフリー観光事業の開発に焦点をあてた国内、域内、国際団体の設立

バリアーフリー観光事業の開発を促進するためのもう一つのプログラムとしてあげられるのは、バリアーフリー観光開発に焦点をあてた国内や域内、あるいは国際的団体を育てることである。インドネシアのソロ市に設立されたRENAバリアーフリー観光資源グループ(RENA Barrier Free Tourism Resource Group)は、バリアーフリー観光開発の実現を推進するための推進力の一つとなるべく設立されたものである。 - 研究開発の推進

バリアーフリー観光事業の開発は、適切な計画の下に行われなければならない。したがって、健全な研究開発を計画するためには、旅行プログラムなどのソフトウェアと、交通機関や宿泊施設、バリアーフリー観光事業の開発に関連した施設などのハードウェアの中から、いずれが適切かを的確に見とどけ、決定しなければならない。 - 「バリアーフリー観光賞」の開発

「バリアーフリー観光賞」を設けることは、バリアーフリー観光を推進するもう一つの方法である。この賞は、バリアーフリー観光の考え方を実際に推し進め、コミュニティのすべての人に対してサービスを提供するという意識を有する人々に与えられるものである。たとえば、寝室やトイレ、テーブル、スロープ等のアクセシブルな設備を備えたホテルやレストランに対して与えられ、バリアーフリーホテルを推進するために政府の推薦を受けられる。また、この賞は旅行代理店や障害をもつ人々のニーズに配慮する他のサービス提供者にも与えられる。 - 情報提供

現在、バリアーフリーに関する出版物は十分出回っている。しかし、情報は十分にひろまっているとは言えないのが現状である。したがって、より効果的な情報提供活動が開発されることが求められる。

E.まとめ

2000年にインドネシアのバリ島で第一回アジア太平洋障害者のための観光会議が開催された。本会議は、障害者や高齢者を含むなんらかの障害をもつ人々のニーズに応えるためのバリアーフリー観光事業を開発する重要性に焦点をあてた「バリ宣言」および勧告を生み出した。

観光事業開発については、バリ宣言や勧告以外にも、「世界観光事業倫理基準(Global code of Ethics for Tourism)」に示されているような、考え方の基礎となるものが存在する。そのいずれもがアジア太平洋地域でバリアーフリー観光事業を開発するための強力な理論的裏づけを提供するであろう。

現在、バリアーフリー観光事業はまだ初期的な段階にある。バリアーフリー観光事業をさらに推し進めるには、観光事業に携わるすべての関係者に対してバリアーフリー観光事業に関する知識、情報を提供したり、ソフトやハード面の開発を推し進めるなどの多くの課題と取り組まなければならない。

<参考資料>

- ハンドヨ・チャンドラクスマ(Handojo Tjandrakusuma)、2000年、アジア太平洋地域における障害者のための観光事業開発の基本的な考え方(Conceptual Framework for the development of tourism for people with disability in Asia and the Pacific Region)、第一回アジア太平洋障害者のための観光会議(バリ、9月)発表論文。