第3回アジア太平洋CBR会議

「今日も楽しいね」と笑って生きられる島を目指して

沖縄県池間島における高齢者を主役とした島おこし実践

池間島は、1960年代、貧しかったけれども、ツムチャイといってお互いに助け合い支え合い、大家族のように暮らしていました。

お互いがお互いを助け合うことによって生き、心・人・物が循環し、暮らしが成り立ち、多くの地域文化・伝統行事をはぐくみ、引き継ぎながら発展してきました。

ところが、1990年代、島に夢の大橋がかかり、帰島する機会が増えた中で、わが子のように育ててくれた島のおとぅやおかぁから、「島の子は大人になったら島を捨てる」と言われました。びっくりしました。私だけでなく、島出身の私たち世代のほとんどがこの言葉を投げつけられていたのです。なぜだろうか、それが知りたくて、島に戻り、話を聞くことを始めたのです。

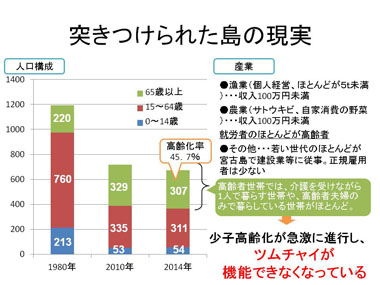

そこには、改めて知る、島の現実がありました。島で生まれ育ち一度も島を出ることなく暮らし続けてきた高齢者にとって、島全体が家族のようなもの。これまで、子ども達が島外へ出て高齢者世帯となっても、隣近所がお互いに支え合うことで変わらない暮らしを続けてきたのです。つまり、ツムチャイで暮らしが続けられていたんです。しかし、一方で、病院や介護施設のない島では加齢に伴う病気や介護の不便さから、子どもが暮らす島外へ身を寄せたり、島外の施設に入るケースが多く、そのようなケースはいったん島を離れると島に戻るのは、亡くなってから、遺骨になってから、つまり島を出ることは、死を意味することだったのです。一人、また一人と島から離れる高齢者が出るたびに、一人また一人と支え合う友達を失って生きがいをなくしていく高齢者がいる。そのことがまた島離れに拍車をかける。そんな状況に多くの島の高齢者が不安を抱えていたのです。「島をすてた」という言葉は、高齢者自身の老後への不安の裏返しだったのです。

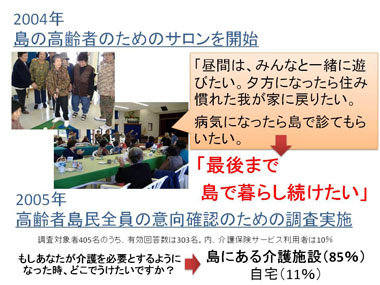

これが、つきつけられた島の現実だったのです。安心して、この島で暮らしてもらうためにはどうすればいいのか。私の同級生、主婦仲間で食べ物を持ち寄って、高齢者が自宅に引きこもらず、お互いに顔を合わせ、元気を取り戻す場としてサロンを始めました。

また、島の60歳以上の方々全員を対象に、暮らしに関する調査をしたところ、「昼間は、みんなと一緒に遊びたい。夕方になったら住み慣れた我が家に戻りたい。病気になっても島で見てもらいたい。とにかく最後まで島で」、という思いがとても強かったのです。

その願いに応える場所づくりが、「小規模多機能居宅介護事業」でした。立ち上げ当初のメンバーです。

島出身の主婦が島の声を聴いて活動した結果、安心して島で暮らし続けるための高齢者の拠点・居場所づくりが出来ました。ところが、一部の高齢者のみの拠点、島全体をカバーしきれないということに気が付いたのです。

「年をとったら口うるさくて、役に立たないから捨てられる」という高齢者達のつぶやきが、あっちこっちのちまたから聞こえてきました。それだったら、口うるさいのを役にたたせてみよう。

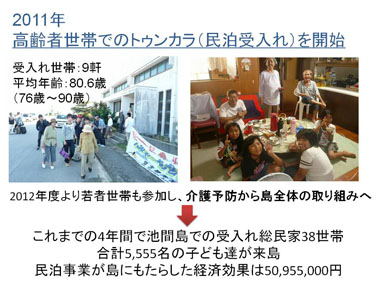

口うるさくて役にたたせる方法がありました。戦後住宅事情が乏しい時、シマではトゥンカラといって、子ども達が広い家に泊まり歩く習慣、助け合いがあったのです。トゥンカラでは、異年齢の子ども達が集まり、いろんな家の暮らしから沢山のことを学んで育ち、社会人になってもみな繋がって生きているんです。それを、都会の子ども達と試してみよう。試した結果、高齢者が水を得た魚のようにきらきらと輝きだしたのです。

高齢者の口うるささを活用した結果、誇り喜びのための高齢者の出番づくりがスタートしました。居場所・出番を作ったことにより、高齢者の社会参加が始まったのです。世代間交流が復活したんです。島の未来が語れるようになったのです。

「島だからこそできる、島でしかできないことをみんなと一緒に」と合言葉に歩き続けた主婦たちの活動は、地域の各団体と手を繋ぎ、元気なコミュニティを作るための島おこし活動へと広がっていきました。

活動の中で、島の暮らしを次世代につながないと島の未来はないと考えた仲間たちは、今度は島の子ども達の放課後の居場所づくり、高齢者の知恵や経験の受け渡し場所として学童保育をスタートさせました。

昔と今、マメたたき。豆の脱穀です。昔は子供の仕事でした。マメを作るところからみんなでやってみています。

石臼を使った豆腐作りの昔と今。おばぁたちに一つ一つ教えてもらい、豆腐とおから料理を作ったりしています。

みんなでわいわいがやがやしながらのミソづくり。昔は隣近所が集まって結の精神=ツムチャイで一年分のその家の味噌を作っていました。

昔の子どものおやつ、アダン。何もないころのおやつは、このアダンの実。このアダンは暮らしのすべてに利用されていました。

アダンの茎(アダナス)からロープを作り、草履やかごなどの民具作り。

このような暮らしの知恵・手仕事を、介護事業所のおばぁ・おじぃも島の子どもも、学童や学校の先生も、元気な人もそうでない人も、昔そうであったように、当たり前に暮らしにあったことをみんな一緒にやってきています。

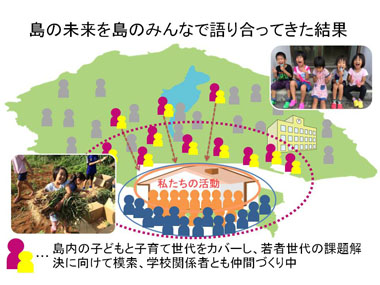

島の未来を島のみんなで語り合ってきた結果、昔島の暮らしにあったこどもから高齢者までお互いがお互いを支え合って生きる、ツムチャイがよみがえりつつあるのです。

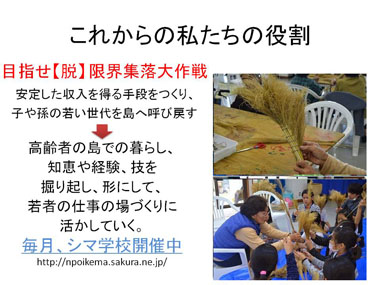

いまこれからの私たちの役割は、若い世代を呼び戻すための仕事の場づくりです。

目指せ、脱限界集落大作戦を掲げ、

高齢者の島での暮らし、高齢者の知恵や経験、技を掘り起し、形にして、若者の仕事の場づくりに活かしていく。

手始めに、シマ学校を毎月開催しています。詳しくは当時事業所のホームページへ。

私たちは、ないものねだりはしません。島の資源は、島で生きつづけてきた高齢者と、島の暮らしではぐくまれた知恵・経験・技、そしてツムチャイです。

今日も楽しいねと笑って生きられるその日まで、私たちはよみがえりの種をまき続け、育て続けてかなければならないのです。私たちの活動は、島のみんなの笑顔づくりと楽しく活動、お年寄りから子供までみんなで脱限界集落と頑張っていかないといけないのです。

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2 (スライド2の内容)

(スライド2の内容)

スライド3 (スライド3の内容)

(スライド3の内容)

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13

スライド14

スライド15

スライド16

スライド17

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)

スライド19 (スライド19の内容)

(スライド19の内容)

スライド20 (スライド20内容)

(スライド20内容)

スライド21

スライド22 (スライド22の内容)

(スライド22の内容)

スライド23 (スライド23の内容)

(スライド23の内容)