第3回アジア太平洋CBR会議

扶康會(Fu Hong Society、香港)による論文

テーマ:障害のない環境

タイトル:脱施設化から地域に根ざしたリハビリテーションサービスへ ― 個人の回復への道

Frankie Tsui1、Apple Sung2、Joseph Kwok3

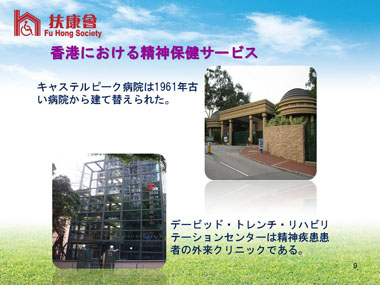

香港における精神保健サービス

香港の隔離収容型モデルによる精神保健サービスは19世紀初頭まで遡ることができる。近代のCBRモデルへの発展が加速したのはようやく1990年代初期になってからである。現在、精神保健サービスは主に政府の社会福祉局(SWD)、医院管理局(HA)、および非政府機関(NGO)が提供しており、HAとNGOは政府から多額の助成金を受けている。SWDとNGOはコミュニティでの社会サービス、リハビリテーションサービスを中心に行い、一方HAは法定機関として入院・外来患者、およびコミュニティにおけるアウトリーチなど総合的なサービスを提供している。回復期にある人とその介護者のニーズは複雑かつ異質であるため、総合的なサービスの提供が可能な組織は一つもない。継ぎ目のないサービスを提供してそのニーズに最大限応じるためには補完的な調整が必要である。

香港における精神保健サービス

香港の隔離収容型モデルによる精神保健サービスは19世紀初頭まで遡ることができる。近代のCBRモデルへの発展が加速したのはようやく1990年代初期になってからである。現在、精神保健サービスは主に政府の社会福祉局(SWD)、医院管理局(HA)、および非政府機関(NGO)が提供しており、HAとNGOは政府から多額の助成金を受けている。SWDとNGOはコミュニティでの社会サービス、リハビリテーションサービスを中心に行い、一方HAは法定機関として入院・外来患者、およびコミュニティにおけるアウトリーチなど総合的なサービスを提供している。回復期にある人とその介護者のニーズは複雑かつ異質であるため、総合的なサービスの提供が可能な組織は一つもない。継ぎ目のないサービスを提供してそのニーズに最大限応じるためには補完的な調整が必要である。

地域ベースの入所型サービスの発展

西洋諸国およびいくつかの途上国の経験と同様、施設収容の悪影響、精神疾患の新薬の出現、寛解期にある精神疾患のある人がコミュニティの生活で得た有益な経験などが主たる原動力となり、地域ベースの精神保健サービスの発展へとつながっていった。

香港においては、脱施設化およびコミュニティ・ケアを支える政策は1980年代以来展開されてきた。この数十年間、病院稼働率および平均入院期間は徐々に低下している。施設収容型のケアからコミュニティにおけるケアへと移行してきた結果、さまざまな地域ベースの入所型サービスが立ち上げられた。地域の入所型サービスは「脱施設化」の過程で非常に重要な移行を遂げてきた。

香港における主要な入所型サービスには、長期滞在型ケア・ホーム(LSCH)、ハーフウェイハウス(HWH、注:病院治療終了後に日常生活に復帰するための支援・訓練を受ける施設)、およびホームレスや家族の支援がない精神疾患回復期の人・患者のためのSupported Hostel(援助付きホステル)などがある。これらの入所型ケア・サービスの目的は、地域における彼らの自立生活を手助けするために適切な支援を伴った環境を提供することである。地域支援サービスは、2010年、SWDが小規模で緩く結合されていた精神保健支援サービスにとって代わる「精神健康包括コミュニティ・センター(ICCMW)」を香港全域に設置したことにより、さらに強化された。

2014年中期の香港の人口は724万人で、世界で最も人口密度の高い都市のひとつである。ストレスの強い都市における生活環境では回復期にある人に対する寛容さの度合いが低下する。たった一つの重大な偶発的出来事が人々に大きな不安をもたらし、精神疾患に対する社会不安を引き起こす。社会的な偏見は、香港のような高度に商業化された文明社会においても今でも珍しくはない。社会的安定を実現するために、規模も程度も比較的小さいとはいえ、ハーフウェイハウスが指導管理付きのミニ施設として機能することが期待される。

扶康會(Fu Hong Society)のハーフウェイハウス・サービスにおける個人の回復に関する経験

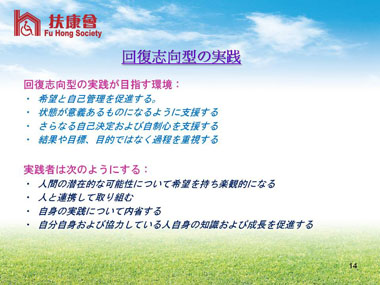

扶康會はハーフウェイハウス・サービスを実施するうえで「回復志向」型の実践を採用した。アンソニー(1993)4は「回復」を次のように定義する。「ある人の姿勢、価値観、目標、技能、役割を変化させる極めて個人的で独特な過程である。疾患によりもたらされる制限はあるものの、満足感のある、希望に満ちた、人に貢献できる人生を生きる道である。回復は精神疾患の破局的な影響を乗り越えて、人生の新しい意味と目的を持つようにすることでもある。」

地域ベースの入所型サービスとしてのハーフウェイハウスは、初めから精神疾患の回復期にある人がインクルーシブなコミュニティ生活へ向かうための架け橋という役割を果たしてきている。扶康會は香港島にある3か所の専用のハーフウェイハウスを運営している。Yuet Kwan Home、Yuet Chi Home、Yuet Hang Homeの3か所で合計126名が入所しており、政府からの助成金を受けている。

従来の施設状況は、効率的運営を確実にする目的で、集団体制と集団管理対策が実施されている。方針や規則は主に管理を考慮に入れて定められている。職員と入所者との対話はトップダウンであり、一方通行である。日常業務が硬直しているために個人的なニーズや意見は無視されることもある。病院に「慢性的」に入院している人は、長期間の入院の後は施設入居の生活に慣れてしまっている。従順で受け身になり、コミュニティでの暮らしの複雑さに直面するには意欲が低下している。

扶康會が採用している「回復志向」実践のカギとなる特徴は次のとおりである。

1. 職員は施設入所生活の悪影響を十分認識しており、ハーフウェイハウス利用者に対して柔軟性、選択肢、機会を提供する体制を整えている。

グループ生活の状況が緊張やストレスを生み出すのは避けられない。家庭のような環境は得るところが多く、ストレスの解消につながる。快適、安心、仲間づきあい、帰属という感覚は、入所している人と働く人の間の交流を有意義にし、円滑にする。「善き人、善き行い」という理念を設定したのは前向きのエネルギーを推し進めるためである。利用者も職員もいいことを探し出して言葉で評価することを勧められている。一言の優しい言葉と絵を描くのを好むことは、家庭的な雰囲気と文化に前向きで広範囲にわたる変化をもたらすだけでなく、施設入所の悪影響を和らげる。

職員開発プログラムは変化を促進する上で極めて重要であり有意義である。「回復の実践とコーチング」に関するワークショップ研修は、性格的な弱点および機能障害に焦点を当てることから長所、関心、能力に至るまで、職員の精神構造、自らの価値についての内省、および態度を伸ばし、拡大することを目的として、職員が適切な知識と技能を身に着けられるように組み立てられている。職員はサービス利用者と協力していく際に、より人道主義的で柔軟、行動的になってきた。

サービス実施において重要な指針となるのは、選択である。ハーフウェイハウスはサービス利用者のニーズと興味に従って幅広い活動・プログラムの選択肢を提供している。利用者は自由に選択をすることができ、その意志は尊重される。利用者の参加を拡大するために強制ではなく奨励が行われる。「オピニオン・ウォール」および「利用者参加の集まり」が日常の運営に関する意見やコメントを集めるために設けられている。その上、「利用者満足度調査」がサービス利用者の意見を聞くために毎年一回実施されている。

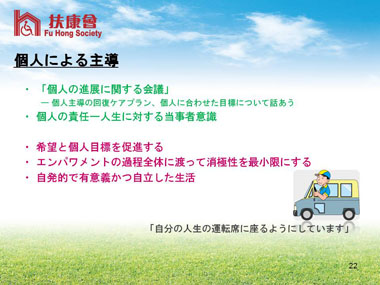

2.心理社会的な問題のある人はその回復の道のりにおいて、完全参加を促進するため最大限の機会で支援されている

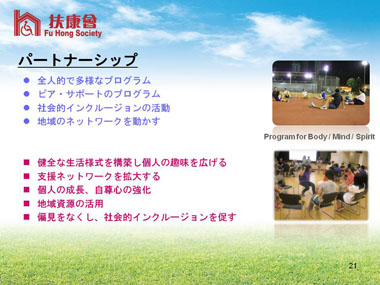

パートナーシップはハーフウェイハウスのサービスで採用されているもう一つの指針である。関係性におけるパートナーシップとは尊敬、選択、参加および力のバランスをいう。職員は回復の道のりの傍系親族として行動するが、回復期にある人は「経験豊富な専門家」である。その個人的な実体験の報告は資産として高く評価されている。「個人の進展に関する会議」が、エンパワメントの過程全体に渡り自立生活の準備をすることおよび消極性を最小限にすることを目的として、定期的に開催されているが、サービス利用者は、この会議における個人主導の回復計画作成に堂々と積極的に参加することが奨励されている。

特別住み替え(Compassionate Rehousing、CR)は住宅支援のひとつで、SWDの推薦を受けた住宅局(Housing Department、HD)が調査して、社会的もしくは医療的ニーズがあるとされる個人および家族の支援が目的である。回復の経過が良好で住宅の必要に迫られているサービス利用者は、地域での統合を目的として好みの地区に公営賃貸住宅の単身者ユニットを割り当てられる。サービスの継続として、ICCMWは、ハーフウェイハウスから退出して地域に暮らす利用者に対し、一機関による地区ベースの総合的な地域支援サービスを提供する。

3.地域への完全統合を促進するために、地域の社会的ネットワーク支援および資源を結集する

回復期にある人はその回復の道のりにおいて、完全参加を強化するために最大限の機会を提供して支援されなければならない。地域において健全な生活様式を構築し、支援ネットワークを拡大するため、ハーフウェイハウスのサービスを受けている間、多様な種類の社会的インクルージョン活動が企画されている。たとえば、ランニング、ハイキング、サッカー競技、音楽演奏、ボランティア・サービス、社会活動、職業訓練などである。

さらに重要なことは、仲間関係の構築は回復期にある人同士の相互の精神的・社会的支えに重要な枠割を果たす。当事者は自分が始めたピアサポート・プログラムを通して、個人の趣味を発展させたり、図書館、スポーツ施設、博物館などの利用方法を学んだりする。地域における完全参加および十分な社会的支援のネットワークがあると、ハーフウェイハウスを退出したあとの自立生活で自信が高まり、個人的な目標を達成することができるようになる。

結論

精神疾患に対する偏見は回復期にある人およびその家族を苦しませ、人間性を奪うことになりかねない。扶康會は、サービス利用者の回復の道のりにおいて自尊心を高め能力を強化することを目的として、様々な機会を最大限に活用し、一人ひとりの選択を支持し、完全参加を奨励し、地域のネットワークと資源を結集することによって、利用者をエンパワーすることに尽力してきた。人との交流と地域との関わりを通して、回復期にある人に対する理解を一般の人の中により幅広くより深く築き上げることができる。このプロセスは今後精神疾患についての先入観を排除し、回復促進の環境構築を促進する。

参考文献

Anthony W.A. (1993). Recovery from Mental Illness: The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 1993, 16(4), 11–23.

(Anthony W.A. (1993)-「精神疾患からの回復:1990年代の精神保健サービスシステムを導く視点」(「精神障害とリハビリテーション」誌1993, 16(4), 11–23。))Kwok J. (2006). “Deinstitutionalization”, in Tony Fitzpatrick, Editor in Chief, International Encyclopedia of Social Policy, Volume 1. Routledge, pp. 267-268.

(ジョセフ・クオック(2006)-「脱施設化」)

Wong F. K. D. & Yu W. M. R. (2006). Clinical case management for people with mental illness: A bio-psychosocial vulnerability-stress model (An expanded Chinese Version). Hong Kong: Chinese University Press.

(ウォン、ユー(2006)-「精神疾患患者の臨床ケア管理:生物心理社会的なストレス脆弱性モデル」)

執筆者略歴

1) Frankie TSUI

登録社会福祉士(Registered Social Worker、RSW)。現在は香港の扶康會の事務局長補佐。社会的サービスの管理および精神保健サービスに関する専門知識を持ち、およそ25年間にわたって障害のある人に対するリハビリテーションサービス分野で仕事をしている。さらに、昨今は国連障害者権利条約の提唱に努めている。

2) Apple SUNG

登録社会福祉士(RSW)。扶康會のYuet Hang Homeの現サービス部門マネージャー。回復期の人の入所型サービスに関する経験が豊かで、16年間にわたり精神保健サービスで働いている。

3) Joseph KWOK

登録社会福祉士(RSW)。博士号。銅紫荊星章(BBS)受賞(2005年)。治安判事(JP)(1997年)。扶康會の審議委員・名誉幹事。現在、リハビリテーション・インターナショナル社会委員会委員長、アジア太平洋障害フォーラム副会長。WHOの「地域に根ざしたリハビリテーション:CBRガイドライン」(2010年)の広報組織委員であり、中国語翻訳の共同編集者であった。香港においては香港特別行政区政府のリハビリテーション諮問委員会の委員長を務め、機会均等委員会のメンバーでもあった。2006年には、香港および地域の障害分野での貢献に対して、日本の滋賀県より糸賀一雄記念賞を受賞した。

1 Frankie Tsui-登録社会福祉士。扶康會の事務局長補佐

2 Sung Hor-mui, Apple-登録社会福祉士。扶康會のYuet Hang Homeの現サービス部門マネージャー。

3 Joseph Kwok-登録社会福祉士。博士号。銅紫荊星章(BBS)受賞(2005年)。治安判事(JP)(1997年)。扶康會の審議委員・名誉幹事。

4 Anthony W.A. (1993).-「精神疾患からの回復:1990年代の精神保健サービスシステムを導く視点」(「精神障害とリハビリテーション」誌1993, 16(4), 11–23。)

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2

(スライド2の内容)

スライド3

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13 (スライド13の内容)

(スライド13の内容)

スライド14 (スライド14の内容)

(スライド14の内容)

スライド15 (スライド15の内容)

(スライド15の内容)

スライド16 (スライド16の内容)

(スライド16の内容)

スライド17 (スライド17の内容)

(スライド17の内容)

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)

スライド19 (スライド19の内容)

(スライド19の内容)

スライド20 (スライド20内容)

(スライド20内容)

スライド21 (スライド21の内容)

(スライド21の内容)

スライド22 (スライド22の内容)

(スライド22の内容)

スライド23 (スライド23の内容)

(スライド23の内容)

スライド24 (スライド24の内容)

(スライド24の内容)