第3回アジア太平洋CBR会議

ベトナムにおけるインクルージョン

東京大学大学院総合文化研究科

学術研究員 上野俊行

本稿は、障害者の社会参加の手段としてバリアフリー(以下、BF)を第一義に捉え、ベトナムにおける公共交通機関のBF化の視点よりベトナムのインクルージョンについて論じるものである。この方法として、物理的障壁がありながらも、障害当事者の社会参加に市民社会が手を差し伸べるベトナムのインクルージョンの背景について、日常生活で車椅子を利用している筆者が行った実地調査、アンケート、地域文化を踏まえながら考察したい。

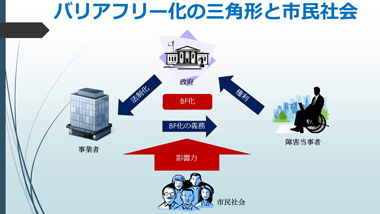

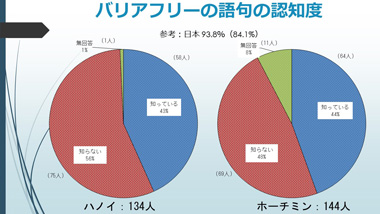

筆者は、BF化の過程において障害当事者、事業者、政府の三者の関係が形成され、この三者の関係に市民社会が影響を与えることで決定されると考えている。日本の内閣府による2005年の調査では、「バリアフリー」という語句と意味の認知度は日本国民の84.1%である1。この数値から、日本ではBFに対する概念が市民社会に深化していると言える。一方、ベトナムで「BF」に相当する語句2の認知度はハノイ43%で、ホーチミン44%であり3、BFの概念が一般社会まで深化しているとは言えない。しかしながら、ベトナムはこのような概念を有さなくとも、バリアを不自由なものと感じさせない社会を構築している。

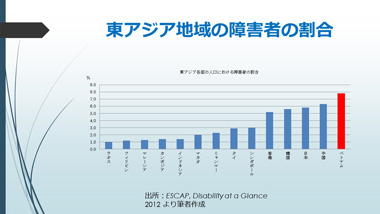

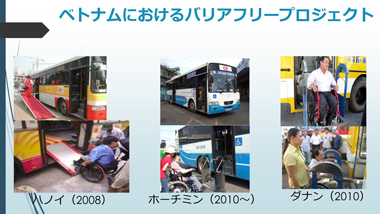

ベトナムは2015年2月5日に障害者権利条約の批准をしたばかりである。同条約の署名を行った2007年以前より、政府は建築物や公共交通機関などのBF化のために様々なプロジェクトを主導しているが、その実現は容易ではない。三大都市であるハノイ、ホーチミン、ダナンにおいてBFバスのプロジェクトを始めながらも二都市でその実験が中止されている。また、事業者によるBFを考慮した設備は利用者にとって実用的ではないものが目立つ。2009年のベトナム統計局の発表では、ベトナムの障害者の割合は7.8%である。この数値は、Disability at a Glance 2012の資料の中に掲載されている東アジア4の国々と比較して最多である。この原因として、他国にも共通する疾病、交通事故の障害事由の他に、ベトナム戦争の傷痍兵、枯葉剤後遺障害者などが挙げられる。このような状況であるため、ベトナムではBF化をより必要としているが、障害当事者は、ベトナムは社会主義の発展途上国であることから、BFを早期に実現させることは難しいということを政治的にも経済的にも理解を示している。BFの三者の関係で見たならば、政府、事業者からはBF化の遅れを経済力によるものとする声が多く、障害当事者は「BFの要望はしたので、今は待つだけ」と、達観的な態度である。

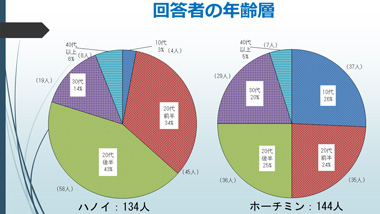

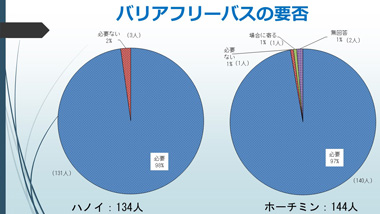

このようなBFの状況に対し、市民社会はどのような影響力を有するのだろうか。筆者は、BFバスのプロジェクトに対する市民社会の意識を調査するために、2011年と2012年の二回に分けて5、アンケート調査(ハノイ134人、ホーチミン144人)を行った。同アンケートの内容は、(1)回答者像、(2)回答者の日常生活、(3)回答者の主たる交通手段と公共交通機関に対する見方、(4)回答者と障害者、(5)障害者の社会参加と公共交通、と五つの段階を経ている。これは、筆者の最大の関心事である障害者が利用できるBFバスの要否を市民に直接問うだけではなく、特に障害者の社会参加の際にバイクの渋滞緩和というベトナム政府の政策課題が存在するため、(3)において回答者が日常的にバイクを利用する社会を喚起させた上で、公共交通機関に対する意見を問い、(4)において障害者に対して意識を向けさせ、(5)において障害者の社会参加のためのBFバスに対する一般市民の意見を問う形になっている。

アンケートの結果、BFバスに対する要否は、ハノイ、ホーチミンにおいて、それぞれ回答者の97%、98%が賛成であった。無回答者は賛成者として扱っていないため、回答者のほぼ100%が「必要」と回答している。この理由として自由回答欄には「hòa nhập cộng đồng(社会のインクルージョン)」の用語の使用が多くみられた。一方、明確に反対した回答者の意見は、「社会全体のためにインフラ整備が優先」というものであった。

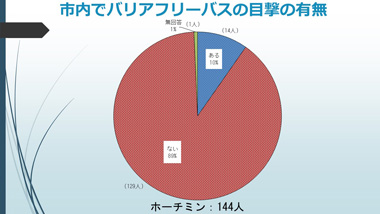

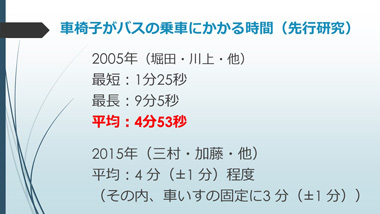

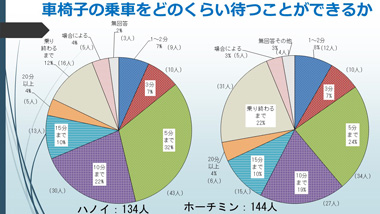

しかしながら、BFバスの要否の質問に対し回答者の7割が「BFバスを知らない・見たことがない」と回答しているので、想像と現実との整合性は低いと考えられたため、「車椅子の乗車をどのくらい待つことができるか」にも着目した。これは、筆者の体験になるが、筆者が日本国内で介助機器を使って乗車したことにより、他の乗客よりタイムロスに対する不満を耳にしたためである。また、アンケート前のプレ調査では、「車椅子が乗り終えることをベトナム人が待つことができるとは思えない」という回答もあったためでもある。

先行研究6によると、バスの介助機器の利用による乗車にかかる平均時間は4分53秒、最長で9分5秒である。したがって、最長時間にトラブルがある場合も考慮し、約10分を基準に、「10分以上待つことができる」回答者の割合はハノイ市「10分(22%)」「15分(10%)」「20分(4%)」、ホーチミン市「10分(19%)」「15分(10%)」「20分(4%)」であり、両都市の「乗り終わるまで(ハノイ12%、ホーチミン22%)」も含めると回答者の約5割が車椅子の乗車を待つことができる。さらに、乗車にかかる時間を平均時間の約5分に設定したならばハノイ32%、ホーチミン24%も含めることができ、回答者の約8割まで増加する。そこで、ホーチミンでBFバスを実際に見たことがある回答者13人に限定して回答を見ると、「乗り終わるまで(6人)」「5~10分(7人)」であり、待つことができる時間の10分が現実的な限界と考えられる。この時間は車椅子でも乗車可能な時間である。一方、プレ調査の予想回答の「待つことができない」に相当する5分以下は、ハノイ市「1~2分(7%)」「3分(7%)」「場合による(4%)」「無回答(2%)」、ホーチミン市「1~2分(8%)」「3分(7%)」「場合による(3%)」「無回答(3%)」に相当すると考えられるが、回答者全体からみると約2割であった。このことから、約8割の回答者がBFバスに対して理解を示していると言える。

筆者のベトナムにおける調査の経験上、車椅子での乗車に時間がかかることを困難なものとして捉えた場合、待つことができないベトナム人は何もしないで待つことはせずに、早く出発できるように手伝うなどの何らかの行動に移すと考えられる。BFバスのプロジェクトが継続されているホーチミンでは、リフト付きバスやノンステップバス以外に、運転手と一般乗客で車椅子乗客を担いで乗車させるワンステップバスも走っている。日常において困っている人を見たら積極的に助ける慣習は道端のバイクタクシーやシクロの運転手たちまで見られる。これもインクルーシブ社会の一例と言える。

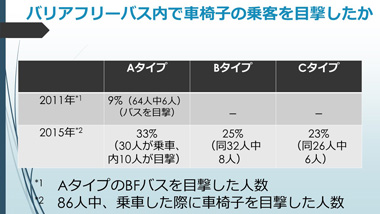

なお、筆者はBFバスの普及と障害者の社会参加に関する調査を行うために、2015年4月にホーチミンでアンケート調査を行った。プロジェクト開始から、およそ8年が経過しているが、ホーチミンのバスは全2783台中、BFバスは11台(約0.4%)だけである。2011年のアンケートの際、BFバスを目撃した割合は9%だったが、2015年は86人中30人が同バスを利用したことがあり、その30人中10人(約3割)が同バスの中で車椅子の人を見かけたことがある、と回答している。1%に満たないBFバスで、約2~3割の回答者が車椅子の人が利用しているのを目撃したことは、BFバスの導入は確実に障害者の社会参加に繋がっており、BF社会の広がりを確認できる。

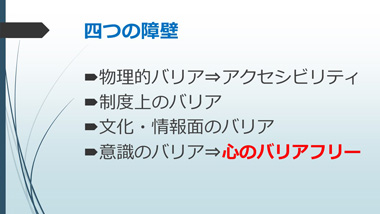

最後に、ベトナムにおけるこのインクルージョン社会の淵源について考えたい。インクルージョンを考える際、意識のバリアから考える必要があろう。先進国においては、障害者に対する慈悲は哀れみであり、障害者を格下に見るため差別という認識を有している。このような認識は、先進国の福祉文化に触れたベトナム人にも共有されている。しかしながら、このような認識はベトナム社会に深化しているわけではない。障害者に限らず、困っている人たちに積極的に手を差し伸べるベトナムの社会的慣習の理由をduy tình7と表現したベトナム人がいたように、ベトナムのインクルージョン社会には障害者に対する慈悲の心が内在していることは否めない。慈悲を差別と考える福祉先進国の経験と知識はベトナムにとってのモデルとはなりうる。しかしながら、文化や生活習慣が異なる先進国をモデルとして、すべてが正しいと考えることはベトナム文化にとってのマイナス面も生み出すことになる。今のベトナムにある障害者に対して手を差し伸べるduy tìnhの社会を尊重しながら、ベトナム式のインクルージョン社会を構築していくことも一つの方法だと考える。

≪参考文献≫

堀田・川上・小林(2005):「車椅子利用者のバス利用におけるバリアフリーの実態と課題に関する調査研究 金沢市における事例研究」、土木計画学研究・講演集。

内閣府(2012)「BF化推進に関する国民意識調査」『バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進普及方策に関する調査研究』。

UNESCAP Disability at a Glance 2012.

1 語句だけの認知度は93.8%である。

2 ベトナム語では、ti?p c?n が相当する。

3 2011年と2012年の筆者のアンケートによる(後述)。

4 本稿の東アジアとは東北(極東)アジアと東南アジアを指す。

5 この当時のバリアフリーバスはゴンドラリフト式のバスのみであった。

6 堀田・川上・小林(2005)。

7 ベトナム語母語者によると日本語に相当する語は難しく、「人情」の意味に近いという。

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2 (スライド2の内容)

(スライド2の内容)

スライド3 (スライド3の内容)

(スライド3の内容)

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13 (スライド13の内容)

(スライド13の内容)

スライド14 (スライド14の内容)

(スライド14の内容)

スライド15 (スライド15の内容)

(スライド15の内容)

スライド16 (スライド16の内容)

(スライド16の内容)

スライド17 (スライド17の内容)

(スライド17の内容)

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)

スライド19 (スライド19の内容)

(スライド19の内容)

スライド20 (スライド20内容)

(スライド20内容)

スライド21 (スライド21の内容)

(スライド21の内容)

スライド22 (スライド22の内容)

(スライド22の内容)