第3回アジア太平洋CBR会議

発表者

AAR Japan[難民を助ける会] 大室和也 他1名

タイトル

タジキスタン共和国ドゥシャンベ市における障がい児のためのインクルーシブ教育推進の取り組み

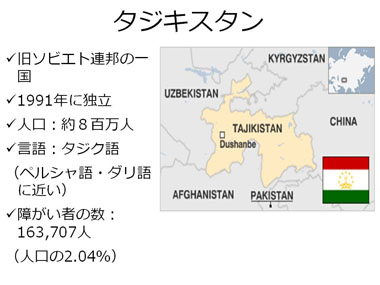

【背景】

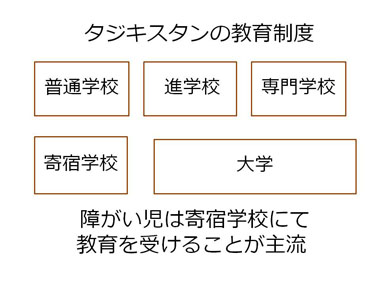

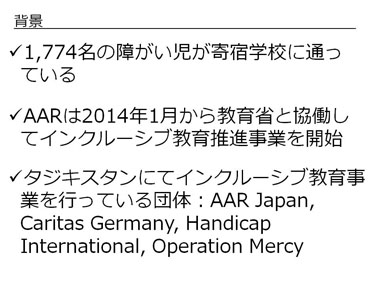

これまで、タジキスタンにおける障がい児の教育は、寄宿学校にて行うことが主流とされていた。しかし、タジキスタン政府の統計によると、寄宿学校に在籍している障がい児の数は1,744人1)にとどまっているため、学齢期である16歳未満の障がい児数が推定26,000人1)であることに鑑みると、寄宿学校に通学できている障がい児の数は極めて少ないことがわかる。つまり、一般児童の初等教育就学率が97.6%2)である一方で、多くの障がい児が学校で教育を受ける機会を奪われている可能性が高いことが推察される。

一方、タジキスタン教育省は、インクルーシブ教育(以下、IE)を教育開発の政策の一つとして挙げている。「IEにおける国家概念的枠組み(2011年-2015年)」3)には、障がい児が既存の幼稚園や学校で教育を受けるために必要な学校施設の整備、医療関係者やソーシャルワーカーへの研修、すべての学習者のニーズを満たすためのカリキュラム改定、そして行政やコミュニティによるIEを推進する活動の奨励といった具体的な項目が含まれている。

しかし、学校関係者のIEに関する理解不足や、具体的なノウハウ・経験の欠如、設備の不備などの要因で、多くの学校においてIEに関する具体的な取り組みは確認できていない。このように、タジキスタンでは、政策レベルではIE推進を打ち出しているものの、現場レベルではほとんど実践できていない状況であった。

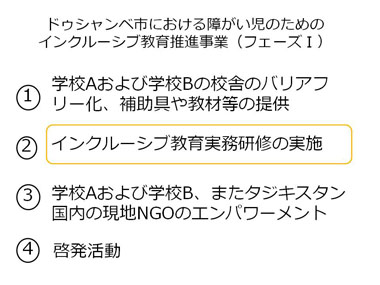

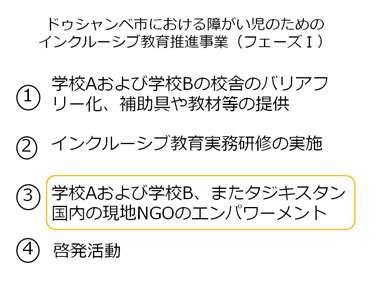

そこで当会は、タジキスタンの首都ドゥシャンベ市内にある初等中等教育を担う学校2校(学校A、学校Bとする)を選定し、インクルーシブ教育体制の推進事業を行った。本事業の目的は、タジキスタンにおいてIEが推進されることで、障がい児の教育へのアクセスが拡大されることである。なお、本事業は、外務省のNGO連携無償資金協力の助成を受け、2014年1月~9月に実施された。

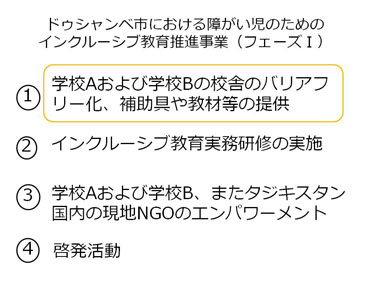

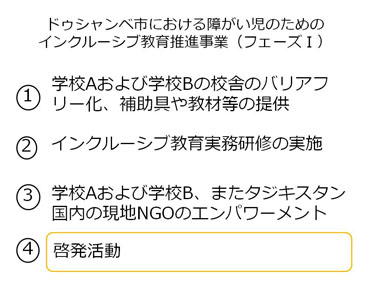

【実施内容】

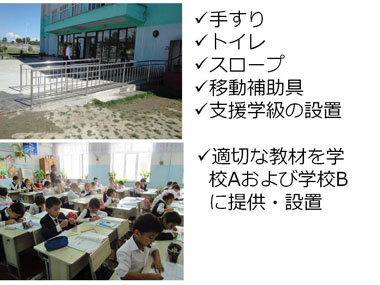

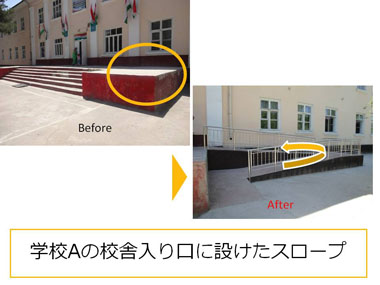

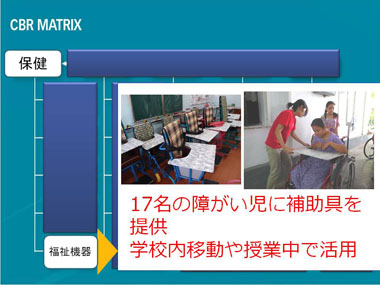

(1)学校施設のバリアフリー化工事の実施および支援学級への機材・教材供与

学校Aおよび学校Bにおいて、学校入口や校舎入口にスロープを、また廊下に手すりを設置し、トイレを改修した。加えて、各校に新たに支援学級を設置し、教材やリハビリテーション機材を提供した。

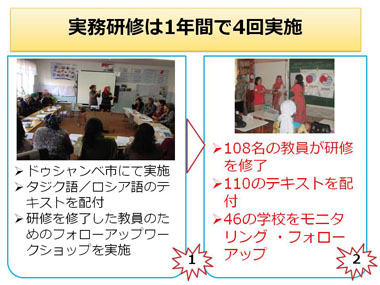

(2)インクルーシブ教育に関わる人材の育成

現地NGOと協働し、現地NGOスタッフや教員を対象にした研修を4回実施した。研修では、自宅学習や他の教員との共有を目的に、ロシア語およびタジク語の教材を研修生に配布した。また、研修修了者を対象に、ワークショップを1回実施した。ワークショップ参加者は各々のIEの実践例や自身の抱える不安や課題について共有し、意見を交換した。

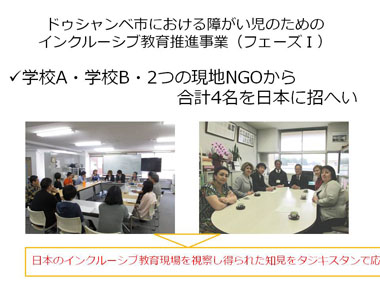

(3)現地NGOおよび学校A、Bの能力強化

学校A、Bの校長および現地NGO職員2名の計4名を日本に招聘し、IE関連施設や積極的にIEに取り組んでいる学校、障がい者の就労支援をしている会社を訪問した。招聘最終日には、学んだことをタジキスタンにおいてどのように活かすことができるか(行動計画)というテーマで議論を行った。タジキスタンに帰国後、4名は報告書を提出し、報告書に記載した行動計画を拠点校などで実施している。

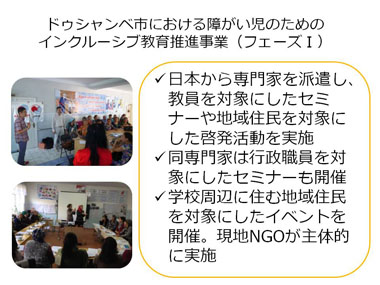

(4)インクルーシブ教育に係る啓発活動

日本から障がい児の療育に関する専門家をタジキスタンに派遣し、一般の教員を対象にした啓発セミナーおよびワークショップを各校で2回ずつ実施した。また、行政職員を対象とした啓発セミナーも1回開催し、学校Bにおいて非障がい児の保護者を対象としたIEの説明会を実施した。

また、日本人専門家は拠点校の近隣に住む不就学児宅を訪問し、就学に関するコンサルテーションを行った。

学校A、Bと現地NGOが中心となり、IEの理解促進を目的とする啓発イベントを2回実施した。

啓発活動や拠点校のバリアフリー校舎竣工式典の様子を地元メディアを通じて広報したほか、IE推進活動に関するパンフレット700部を障がい者支援関連イベントで配布する等、地域を対象とした啓発活動を行った。

【結果】

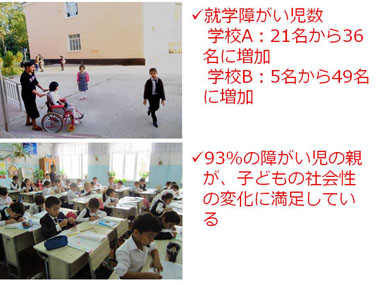

(1)障がい児の就学数増加と学校生活の質の向上

事業開始前と比較して、学校Aに就学する障がい児の数が21人から36人に増加し、学校Bでは5人から49人に増加した。障がいの種別は、身体障がいや知的障がいのある子どもや自閉症の子どもなど多様な種別の障がい児であった。

学校A、Bに通う障がい児の保護者を対象としたアンケート調査にて、アンケートを配布した33名のうち93%にあたる31名が本事業によって障がい児の教育環境が改善したと回答した。保護者の多くは子どもが一人でトイレを使えるようになった、社交的になったなど子どもたちがより快適に学校生活を送っていることを報告した。

(2)IEに関わる人材の育成

ドゥシャンベ市内の学校58校の教員や現地NGOスタッフなど計108名が研修を修了した。そのうち96%がIEについて見識が深まったとし、全員が障がいのある生徒と接する際に研修で学んだことが役に立っていると回答した。

また、研修後のモニタリングにおいて、連絡のとれた参加者75名のうち86%が学んだ知識や技術を職場や日常生活で実践していた。実際に障がい児を受け持っていない教員も、自校の教員と学んだことを共有したり、得た知識を非障がい児のみのクラスでも積極的に活用していることが分かった。他方、研修の内容を実践していない理由としては、現在障がい児を受け持っていないためとしていた。

(3)日本の事例を参考にタジキスタンでのIEを実践

研修員4名はタジキスタンに帰国後の報告会において、障がい児に付き添い学習の補助をするチューター制度や自閉症児の大学への進学、重度障がい児への行政サービスなどについて詳しく報告できており、IE推進のための知識が向上したことが確認された。

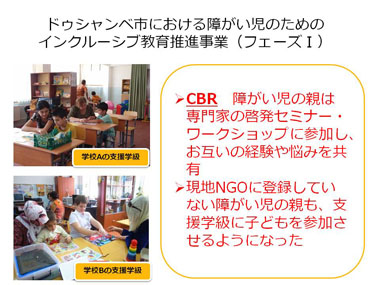

その後、研修員4名は、報告書に記載した行動計画を実践している。学校Aは自身の学校内に活動拠点を置いている現地NGOに、学校の予算を使って教員を1名配置した。ドゥシャンベ市内の一般宅に活動拠点を置いていた他の現地NGOは、学校Bの校長と協議し、活動拠点を学校Bの校舎内に移した。この現地NGOは自閉症児への早期介入活動も行っており、就学前の自閉症児を学校Bで過ごさせることによって学校Bに就学しやすい環境を実現している。

(4)一般の教員、非障がい児およびその親等への啓発効果

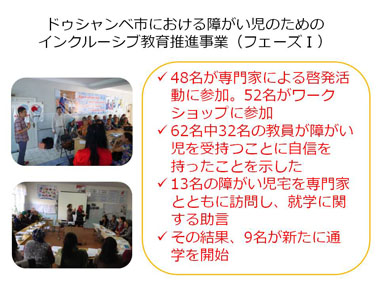

学校A、Bで行った一般の生徒や親を対象としたイベントには約200名が参加した。また、啓発セミナーには48名、ワークショップには52名が参加した。

行政関係者へのIEセミナーには21名が参加し、うちアンケートに答えた13人中12人 (92%) がIEや障がい児についての理解を深めたと回答した。他方、日本人専門家による教員を対象にした啓発セミナーでは、アンケートに回答した62名のうち、障がい児を教えることに自信がついたと回答したのは32名であった。これは、セミナーに参加した多くの教員が自らのクラスでまだ障がい児を受け入れていないためであり、今後多くの教員がセミナーで得た知識を活用できるような場面の設定が必要であることを示している。

日本人専門家が学校A、B周辺で不就学児13名を訪問し通学を促したところ、そのうち9名が通学を開始した。不就学のままの4名のうち3名は、保護者が働いており通学の補助ができる人がいない、病状がよくないため医療機関で治療を受けている、家族が家庭で勉強を教えているなどの理由であった。1名は音信不通のため追跡不可となった。

【考察】

学校AおよびBにおいては学校校舎の整備、IEに従事する教員やNGO職員の育成、学校での啓発活動を通じ、障がい児の受け入れ体制を確立・推進したことで、両校に計59名の障がい児が新たに就学することができた。今後は、彼らが、就学をできるだけ長く続けられ、課程を修了できるよう、学習しやすい環境を保ち、教育の質を向上させることが課題となってくる。そのため、本事業では、学校AおよびBにおいて改修した校舎や提供した機材、車いす等が適切に維持・管理されるようにするため、学校と当会の間で維持管理に関する覚書を締結し、本事業終了後も定期的にモニタリングを行うこととした。

また、今後も継続的に障がい児の受け入れが進むよう、現地NGOがそれぞれ2校に拠点を置き、障がい児を担当する教員や学校全体を支援していく。もともと市内の一般住民宅で活動していた現地NGOが活動拠点を学校Bの校舎内に移したことによって、校内で教員や保護者を対象としたセミナーや研修が可能となり、継続的にIE実践者の育成やサポートができる体制が強化された。今後は、学校AおよびBと、日本での研修に参加した校長やNGOスタッフの4名がIEを先導する指導的立場となることが見込まれる。

学校AおよびBでのIEへの取組みは、タジキスタンにおいて先駆的なものであるため、現在は理解者・協力者は少ない。引き続き、研修を受けた教員に知識を定着させること、モチベーションを維持し、向上させることが必要である。そのため、教員が支援学級の様子を視察したり、障がい児が通級で学んでいる場面を見学したりして、教員同士の相互支援体制の確立を行うことが必要である。このような活動を通して、本事業で育成した教員の経験や実践が、学校A、Bを中心に他校へ浸透していくことが期待される。今後は、教育省やドゥシャンベ市教育委員会、また地域住民を広く巻き込み、地域主体でIEを推進できる仕組みを構築していく。

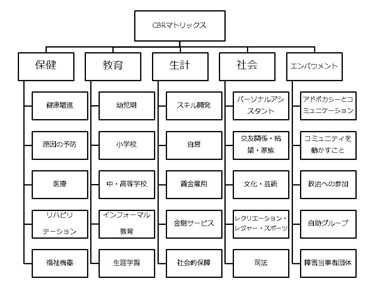

【CBRマトリックスでの該当箇所】

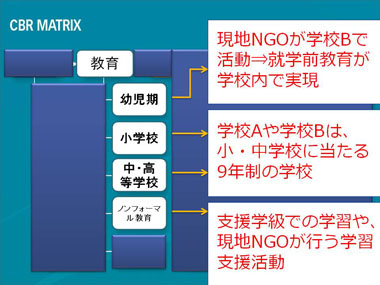

教育コンポーネント‐幼児教育、小学校教育、中・高等教育、ノンフォーマル教育

本事業の対象が初等中等教育の場である学校とその学校関係者であることから、「小学校教育」と「中・高等教育」に該当する。また、学校内に設置した支援学級を用いて、現地NGOが補助学習を行えるように環境整備を行ったことから、「ノンフォーマル教育」にも該当する。加えて、本事業で関わった現地NGOのひとつは、自閉症児に対する就学前教育も行っており、学校B内に拠点を移したことで、自閉症児が学校Bに就学しやすい環境を形成できている。これは早期介入による効果を期待する「幼児教育」に該当する。

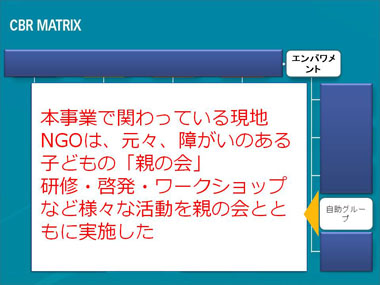

エンパワーメントコンポーネント‐自助グループ

事業で関わった現地NGOは、障がい児の親が集まった自助グループである。このスタッフへのトレーニングによって個々の能力が強化されたことから、自助グループのエンパワーメントにつながったと考える。

【文献】

1) Statistical book of education sector of the Republic of Tajikistan for 2010-2011 academic year. Dushanbe: Ministry of Education; 2011.

2) [Website] http://www.unicef.org/infobycountry/Tajikistan_statistics.html

3) National Conceptual Framework for the Inclusive Education of Children with Disabilities in the Republic of Tajikistan for the period from 2011 to 2015: Government of the Republic of Tajikistan; 2011.

スライド1 (スライド1の内容)

(スライド1の内容)

スライド2 (スライド2の内容)

(スライド2の内容)

スライド3 (スライド3の内容)

(スライド3の内容)

スライド4 (スライド4の内容)

(スライド4の内容)

スライド5 (スライド5の内容)

(スライド5の内容)

スライド6 (スライド6の内容)

(スライド6の内容)

スライド7 (スライド7の内容)

(スライド7の内容)

スライド8 (スライド8の内容)

(スライド8の内容)

スライド9 (スライド9の内容)

(スライド9の内容)

スライド10 (スライド10内容)

(スライド10内容)

スライド11 (スライド11の内容)

(スライド11の内容)

スライド12 (スライド12の内容)

(スライド12の内容)

スライド13 (スライド13の内容)

(スライド13の内容)

スライド14 (スライド14の内容)

(スライド14の内容)

スライド15 (スライド15の内容)

(スライド15の内容)

スライド16 (スライド16の内容)

(スライド16の内容)

スライド17 (スライド17の内容)

(スライド17の内容)

スライド18 (スライド18の内容)

(スライド18の内容)

スライド19 (スライド19の内容)

(スライド19の内容)

スライド20 (スライド20内容)

(スライド20内容)

スライド21 (スライド21の内容)

(スライド21の内容)

スライド22 (スライド22の内容)

(スライド22の内容)

スライド23 (スライド23の内容)

(スライド23の内容)