佐賀県障害者プラン~ともに生きわかちあう社会をめざして~

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 立案時期 | 平成10年1月 |

| 計画期間 | 平成10年度~平成15年度(5年間) |

佐賀県では、「豊かさ体感・ときめき佐賀新時代づくり」を基本理念とし、県民みんなで取り組んでいく目標として「住みたい県日本一」を日指しています。

障害者施策については、平成6年に「佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画」を策定し、障害のある人にとって住みやすい県はすべての人々にとって住みやすい県であるとの考えに立ち、県民の皆様すべてに「佐賀に住んでいて良かった」と言っていただける県づくりを推進してきました。

しかしながら、障害者の職業的白立やこれを支える在宅福祉の充実などの課題が残っております。また、高齢化社会の進展等に伴い、誰もが老いを迎え、いつかは何らかの障害を持つことも予想され、障害のある人が抱えている問題は、現に障害のある人のみならず、すべての人が自分の問題としてとらえていく必要があります。このような課題に対処するため、さらに総合的な障害者施策を進めていく必要があります。

国においては、平成5年に「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、平成7年にこの計画の重点施策実施計画として「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」が策定され、具体的な数値目標を掲げ障害者施策を積極的に推進していくこととなりました。

県では、これらの状況を踏まえ、「佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画」を推進するための重点施策実施計画として、ここに「~ともに生きわかちあう社会をめざして~佐賀県障害者プラン」を策定いたしました。

このプランでは、障害がある人も家庭や地域で通常の生活ができる社会を目指すノーマライゼーションと全人間的復権をめざすリハビリテーションの理念のもとに、平成10年度から平成15年度を計画期間として、数値目標を定め、障害者の視点に立った施策を重点的に盛り込みました。

今後、国や市町村、関係機関・団体との連携強化を図りながら、このプランを推進していきたいと考えておりますので、県民の皆様や関係機関・団体の皆様のより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。

平成10年1月

|

佐賀県知事 井本 勇 |

| ~ともに生きわかちあう社会をめざして~の意味するところ 「ともに生きる」には、ノーマライゼーションの理念に通じる障害のある方も社会の構成員として他の人々と同等の権利を享受しつつお互いに協力しあいながら明るい未来を目指して共に努力していこうという意味を込めています。 「わかちあう」には、社会のすべての人々が生きていく上で一人ひとりの喜びや感動をわかちあい、そして時にはその悲しみや苦しみをともに支え合うといった博愛と相互理解の意味を込めました。 佐賀県障害者プラン策定委員会委員長 齊場 三十四 |

目次

プラン策定の趣旨

第1章 計画の基本方向

第2章 各施策分野の推進方向

第2節 障害者自らが主体性と生きがいをもって自立し活躍するために

第3節 生活面での物理的障壁の除去(バリアフリー化)を促進するために

- 障害者の国際交流の促進

参考資料

-

障害者の状況

- 1.身体障害者の状況

- 2.知的障害者の状況

- 3.精神障害者の状況

- 用語の解説

- 佐賀県障害者プラン策定の経緯

- 佐賀県障害者プラン策定委員会設置要綱

- 佐賀県障害者プラン策定委員会名簿

- 佐賀県障害者施策推進協議会名簿

|

プラン策定の趣旨

- 1.背景

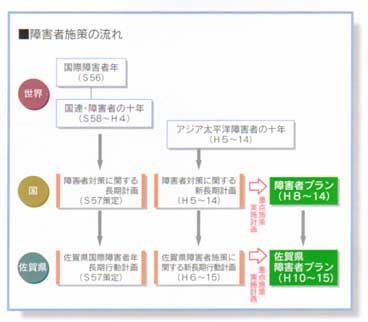

- 本県の障害者福祉施策については、昭和56年の「国際障害者年」と昭和58年から始まる「国連・障害者の十年」及び、そのあとを受けた「アジア太平洋障害者の十年」に対応して、昭和57年に「佐賀県国際障害者年長期行動計画」、平成6年には「佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画~やさしさ広げるふれあいプラン~」を策定して、その推進を図ってきました。

- この間、障害者施策の基本理念である障害がある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり(ノーマライゼーション)の理念も、県民の間に徐々に浸透し、障害者白身のさまざまな社会活動への取り組みも活発化しており、療護・更生施設をはじめとする施設福祉の充実や、年金や医療助成制度の充実など、一定の成果をあげてきました。

- しかしながら、障害者の職業的自立やこれを支える在宅福祉システムの構築、そして障害者の視点を重視した公共交通施設の確保など、まだ多くの課題が残されています。また、わが国が世界に類を見ない少子・高齢社会を迎えつつあることや、右肩上がりの経済成長の終焉といったように社会経済情勢が大きく変化してきています。このような状況を踏まえ、障害者の自立と社会参加の促進に向けて、時代に適切に対応した福祉施策に取り組むことが、求められています。

- 2.国の障害者プラン

- このような中、国の障害者基本計画である「障害者対策に関する新長期計画」(平成5~14年度)の重点施策実施計画として「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」(平成8~14年度)が策定され、障害者の生涯全般にわたる幅広い分野における総合的な施策を、関係省庁が一体となって積極的に取り組んでいくこととなりました。

- この、国の「障害者プラン」では、21世紀に向けた長期展望に立ち、障害のある方々にとって「長生きをしてよかったと思える社会の創出」の実現のために、数値目標を設定するなど具体的な施策目標を定めて、計画的かつ着実な障害者施策の推進が図られることになりました。

- 3.佐賀県障害者プラン

- そこで、県ではこれまでの障害者施策の成果をさらに発展させ、県内の各地域における障害者の需要・要望(ニーズ)に的確に対応した、総合的な障害者施策を強力に推進するため、このたび新たに「佐賀県障害者プラン」を策定いたしました。

- 本プランの策定に当たっては、できるだけ多くの方々の意見を反映させるため、県内の身体障害・知的障害・精神障害のある方々など約3,O00人を対象とする福祉ニーズ調査、及び県政モニターの方への予備調査を実施しました。また、障害者団体の代表の方々や障害者福祉関係者、学識経験者等からなる、「佐賀県障害者プラン策定委員会」を設置し、各委員の御意見や御提言を聞きながら、委員会における討議結果を十分に踏まえて策定いたしました。

|

|

第1章 計画の基本方向

- 1.位置付け

- 県においては、今後、この「佐賀県障害者プラン」に定める障害者施策を国、県及び市町村の有機的連携のもとに総合的に推進する必要があります。

- このため、「佐賀県障害者プラン」は、平成6年度から平成15年度を計画期間とする「佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画~やさしさ広げるふれあいプラン~」(以下、「県障害者計画」といいます。)を具体的に推進するための重点施策実施計画とします。

- 2.基本的な考え方

- ●理念及び施策の視点

- このプランでは、「県障害者計画」の理念である、障害がある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくりを目指すノーマライゼーションの理念と、障害者の方々の生涯全般における全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念を基本理念として、国の「障害者プラン」に掲げられた諸施策の県における取り組み、並びに新たな時代の要請と佐賀県の地域特性に即した独白の障害者施策等による総合的な推進を目指します。

- 施策の推進に当たっては、なによりも障害者自身の自主的・主体的取り組みと、障害者の側に立った施策のアプローチが重要であるとの認識に立ち、次の7つの視点を定め、施策の重点的な推進を図ります。

-

- 1 住み慣れた家庭や地域の中でともに生活するために

- 2 障害者自らが主体性と生きがいをもって自立し活躍するために

- 3 生活面での物理的障壁の除去(バリアフリー化)を促進するために

- 4 生活の質の向上を目指して

- 5 安全で安心できる暮らしを確保するために

- 6 ともに理解を深めあうために

- 7 佐賀県にふさわしい国際交流を促進するために

- 3.計画期間

- 本プランの計画期間は、「県障害者計画」の計画期間と整合を図るとともに、国の「障害者プラン」との連携に配慮して平成10年度から平成15年度までとします。

- 4.推進方策等

- (1) 本プランの推進状況を定期的に点検し、社会経済情勢の変化、国の障害者計画の推進状況、市町村障害者計画の策定状況等を踏まえ、実態に即した事業の推進が図られるよう必要に応じて、本プランを見直します。

- (2) 障害者施策は、障害者の生涯全般の広範な分野にわたるため、国、県、市町村及び民間が有機的な連携を図るようにするとともに、県各部局の横断的な取り組みと部局間の相互連携を十分図ることとします。

- (3) 今後とも、障害者の方々など関係者の意見が、十分に障害者福祉施策に反映されるように、できるだけ多く意見を聞く機会を設けることとします。

- (4) 本プランの総合的な推進を図るため、国の財政構造改革など経済社会情勢の構造変化を踏まえ必要な財源碓保に努めるとともに、具体的な需要状況を見ながら施策の推進を図ります。

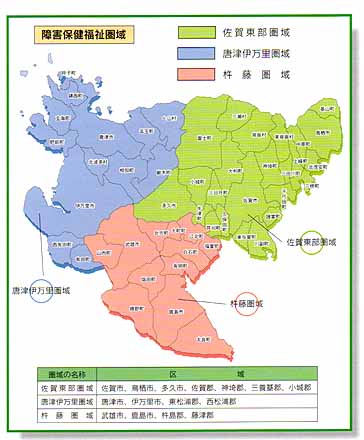

- 5.障害保健福祉圏域の設定

- (1) 障害者一人ひとりに必要な各種サービスが行きわたるよう面的、計画的に整備するために障害保健福祉圏域を設定します。

-

この圏域は、本県の障害者の約半数が高齢者であること、また高齢者の福祉サービスとの相互利用等の点から、老人保健福祉圏域と同じ圏域に設けます。

障害保健福祉圏域 圏域の名称 区域 佐賀東部圏域 佐賀市、鳥栖市、多久市、佐賀郡、神埼郡、三養基郡、小城郡 唐津伊万里圏域 唐津市、伊万里市、東松浦郡、西松浦郡 杵藤圏域 武雄市、鹿島市、杵島郡、藤津郡

- 6.市町村への支援

- (1) 本プランが市町村障害者計画に適切に反映され、障害者施策の計画的な推進が図られるよう、計画策定手法の普及、計画づくりへの支援を行います。

- (2) 障害保健福祉圏域毎に複数の市町村による広域的な事業の取り組みや高齢者福祉施設との相互利用等について医療・保健・福祉の連携を図りながら調整・検討を行います。

- (3) 国や県のプランに対応し、市町村が地域の特性に応じ主体的に取り組む障害者施策について、積極的に支援します。

- (4) 市町村の施策の実施に当たっては、市町村の自主性、主体性を尊重しつつ、障害者の方々等の意見を十分に反映させた市町村障害者計画の策定と障害者及び障害者保健福祉事業に従事するメンバーを含む市町村障害者施策推進協議会の設置等を促進します。

第2章 各施策分野の推進方向

| ともに生きわかちあう社会をめざして | 住み慣れた家庭や地域の中で ともに生活するために |

|

| 障害者自らが主体性と生きがいを もって自立し活躍するために |

|

|

| 生活面での物理的障壁の除去 (バリアフリー化)を促進するために |

|

|

| 生活の質の向上を目指して |

|

|

| 安全で安心できる暮らしを確保するために |

|

|

| ともに理解を深めあうために |

|

|

| 佐賀県にふさわしい国際交流を 促進するために |

|

第1節 住み慣れた家庭や地域の中でともに生活するために

障害がある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり(ノーマライゼーション)の理念の実現に向けて、障害のある人も障害のない人も、誰もがともに生きる仲間として、生涯を通じて住み慣れた家庭や地域の中で、今を楽しく、いきいきと、そして明日に期待と希望を持ち、毎日の生活を安心して送ることができるよう、住まいや働く場ないし活動の場や必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を確立します。

- 1.住まいや働く場ないし活動の場の確保

-

①住宅整備の推進

- 県営住宅の建て替え事業の推進に際し、長寿社会対応設計指針に基づく県営住宅の整備に努め、高層化を図る場合は、車イスでも利用できるエレベーターの設置を行うよう計画します。

また、障害者等が1階住戸を希望する場合は、必要な措置をとれるよう検討します。 - 県住宅マスタープランの目標のひとつである高齢者や障害者が安全で快適に住むことができる住宅の普及を図るため、住宅関連企業や建築士会等の民間団体への普及啓発を行うとともに、研究分野などにおける連携や情報交換等に努めます。

- 障害者等の居住の安定を図るため、障害者向けの「特定目的公営住宅」の供給を推進するとともに、一般の公営住宅においても障害者世帯の入居に際しては、所得要件の緩和措置を条例に基づき適切に実施します。

- 一人ひとりの障害者にあった住まいづくりを安心して進めることができるよう、新築や改修における住宅相談の内容の拡充を図り、また、作り手である設計者等に対する普及・啓発を図ります。

- 重度の身休障害者が在宅での日常生活を容易に送ることができるように、白宅の改造を行う場合にその費用の一部を助成する事業について補助対象など内容の充実を図り、、障害者の暮らしやすい住宅の整備を推進します。

- 障害者の住宅需要や意向の把握に努めるとともに、民間の賃貸住宅の有効活用や性能変化(ハーフメイド)住宅等先進的な取り組み事例等の情報収集について推進します。

- 障害者が地域社会の中で自立した日常生活を送ることができる場としての世話人付共同生活住居(グループホーム)及び福祉ホームについては、需要(ニーズ)に対応できるよう、次のように整備を推進します。

-

◎身体障害者福祉ホーム・精神薄弱者世話人付共同生活住居(グループホーム)・福祉ホーム

平成9年度 平成15年度 46人分 120人分

◎精神障害者世話人付共同生活住居(グループホーム)・福祉ホーム平成9年度 平成15年度 41人分 110人分

-

◎身体障害者福祉ホーム・精神薄弱者世話人付共同生活住居(グループホーム)・福祉ホーム

- 世話人付共同生活住居(グループホーム)などの社会福祉事業等への県営住宅の使用については、条例に基づき適切に実施します。

- すべての市町村において、住宅マスタープランを策定し、そのマスタープランに基づいた障害者向け公共賃貸住宅の計画的な供給を指導します。

- 老朽化した精神薄弱者通勤寮の施設を改築し、住環境を整備するとともに入寮者の地域生活への移行が円滑にできるよう支援します。

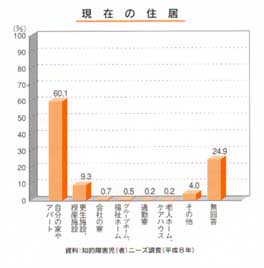

現在の住居 自分の家やアパート 60.1% 更生施設、授産施設 9.3% 会社の寮 0.7% グループホーム、福祉ホーム 0.5% 通勤寮 0.2% 老人ホーム、ケアハウス 0.2% その他 4.0% 無回答 24.9% 資料:知的障害児(者)ニーズ調査(平成8年) - 県営住宅の建て替え事業の推進に際し、長寿社会対応設計指針に基づく県営住宅の整備に努め、高層化を図る場合は、車イスでも利用できるエレベーターの設置を行うよう計画します。

-

②福祉的配慮のされた働く場ないし活動の場の確保

- 一般企業に雇用されることが困難な障害者の就労の場として、授産施設及び福祉工場については、需要(ニーズ)に対応できるよう、次のように整備を推進します。

-

◎身体障害者・精神薄弱者通所授産施設

平成9年度 平成15年度 198人分 320人分

-

◎身体障害者・精神薄弱者福祉工場

平成9年度 平成15年度 0人分 40人分

-

◎精神障害者授産施設

平成9年度 平成15年度 29人分 80人分

-

◎身体障害者・精神薄弱者通所授産施設

- 精神障害者福祉工場については、既存施設(定員30人)の効率利用を推進します。

- 身体障害者及び知的障害者の小規模作業所について、県内各地域における障害者の需要(ニーズ)に対応できるよう既存の授産施設や障害者団体等の関係機関との連携を図りつつ、作業所の設置拡大を推進し、次のように整備を推進します。 また、助成措置の充実を図り、運営の安定化に資するとともに、授産施設への移行を推進します。

-

◎身体障害者、精神薄弱者小規模作業所

(3施設は授産施設等へ移行)平成9年度 平成15年度 17か所 22か所

-

◎身体障害者、精神薄弱者小規模作業所

- 精神障害者の需要(ニーズ)に対応できるよう県内各地区精神障害者家族会等の小規模作業所の設置を推進します。 また、助成措置の充実を図り、運営の安定化に資するよう努めます。

-

◎精神障害者小規模作業所

平成9年度 平成15年度 5か所 10か所

-

◎精神障害者小規模作業所

- 一般企業に雇用されることが困難な障害者の就労の場として、授産施設及び福祉工場については、需要(ニーズ)に対応できるよう、次のように整備を推進します。

- 2.障害児療育体制の整備

-

- 在宅障害児(者)の地域での生活を支援するため、既存施設の機能を活用し、療育相談等の各種福祉サービスを提供する療育等支援施設事業を県内4か所を目標として推進します。 また、これらの療育等支援施設事業における処遇困難事例に対し、より専門的な立場から総合的な支援を行う療育拠点施設事業の実施に向けて取り組みます。

- 小規模の心身障害児通園事業について、未実施の地区での実施を推進するとともに、新たに重症心身障害児(者)通園事業に取り組み、合わせて県内10か所を目標として推進します。

- 保育所における障害児(集団保育が可能で日々通所できる者。)の受入れを円滑にするため、障害児保育事業及び障害児保育推進事業を引き続き推進するとともに、障害児の保育について知識、経験等を有する保母の育成を推進します。

- 地域における障害児保育の要望(ニーズ)に応えるため、障害児を受け入れる保育所の保母等の職員を対象に、児重の障害の態様に応じたきめ細かな保育を行うための技術の獲得ができるよう研修を実施し、保育所職員の資質の向上を図ります。

-

◎心身障害児(者)巡回療育相談等事業実施状況

区分 平成6年度 平成7年度 平成8年度 外来相談 565件 671件 431件 巡回相談 517件 485件 468件 資料:高齢・障害福祉課

-

◎心身障害児(者)巡回療育相談等事業実施状況

- 3.精神障害者の保健医療福祉施策の充実

-

①社会復帰・福祉施策の充実

- 回復途上にある精神障害者の社会復帰を促進するため、生活訓練の場としての援護寮の設置を推進します。

-

◎精神障害者援護寮

平成9年度 平成15年度 20人分 40人分

-

◎精神障害者援護寮

- 通院中の精神障害者の祉会経済活動への参加を促進するため、精神障害者社会適応訓練事業(通院忠者リハビリテーション事業)を拡允するとともに、訓練から雇用へつながるように雇用施策との連携を強化します。

-

◎精神障害者社会適応訓練事業

平成9年度 平成15年度 70人分 100人分

-

◎精神障害者社会適応訓練事業

- 精神障害者の日常生活の支援等を行う精神障害者地域生活支援センターを援護寮、授産施設、福祉ホームに付置することを推進します。

-

◎精神障害者地域生活支援事業

平成9年度 平成15年度 0か所 5か所

-

◎精神障害者地域生活支援事業

- 精神障害者の通院患者等の症状増悪予防のため、保健所の訪問指導・一般相談・デイケア・家族教室及び精神保健福祉センターの特定相談・患者会の育成など地域保健福祉施策の充実を図ります。また、福祉的措置の充実として精神障害者保健福祉手帳に基づく支援策の推進に努めます。

- 回復途上にある精神障害者の社会復帰を促進するため、生活訓練の場としての援護寮の設置を推進します。

-

②より良い精神医療の確保

- 休日等における精神障害者の緊急時の相談及び医療を確保するため、本県の実情に応じた精神科救急医療システムの整備を推進します。また、身体合併症に対する対応をより適切に行うための体制整備を検討します。

- 精神障害者の祉会復帰を促進するため、精神病院等における精神科デイケア施設の設置を推進します。

-

◎精神科デイケア施設

平成9年度 平成15年度 12か所 18か所

-

◎精神科デイケア施設

- 老朽化した精神病院の病棟を新築、増改築及び改修する場合、その費用の一部を助成する事業を引き続き実施することにより、精神障害者の療養環境の改善を図ります。

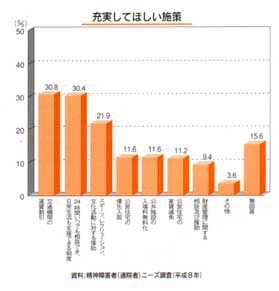

充実してほしい施策 交通機関の運賃割引 30.8% 24時間いつでも相談でき、

日常生活も支援できる制度30.4% スポーツ、レクリエーション、

文化活動に対する援助21.9% 公営住宅の優先入居 11.6% 公共施設の入場料無料化 11.6% 公営住宅の家賃減免 11.2% 財産管理の関する相談及び援助 9.4% その他 3.6% 無回答 15.6% 資料:精神障害者(通院者)ニーズ調査(平成8年)

- 4.介護等サービスの充実

-

①在宅サービスの充実

- 障害者やその家族等の地域生活を支援する訪問介護員(ホームヘルパー)については238人を目標として確保に努めます。

- 通所による文化的、創作的活動や機能訓練等の各種サービスを行う日帰り介護(デイサービス)センターを、地域的なバランスに配慮し、次のように整備を進めるとともに、広域的な実施を推進します。

-

◎日帰り介護(デイサービス)センター

平成9年度 平成15年度 7か所 12か所

-

◎日帰り介護(デイサービス)センター

- 在宅の障害者の家族等が一時的に介助が困難となった場合に、施設等に一時的に預かりその家族等の負担の軽減を図るための短期入所生活介護(ショートステイ)を、地域的なバランスに配慮しながら必要数を確保するよう努めます。

-

◎短期入所生活介護(ショートステイ)

平成9年度 平成15年度 24人分 41人分

-

◎短期入所生活介護(ショートステイ)

- 障害者生活支援事業等により高齢者の福祉サービスも合めた訪問介護員(ホームヘルパー)、日帰り介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)の利用の促進を図ります。

-

②施設サービスの充実

- 障害者の入所施設について、入所待機者の状況、地域的なバランスに配慮しつつ、各種施設の整備を推進することとし、身体障害者療護施設及び精神薄弱者更生施設の整備を次のように推進します。また、障害児施設について、地域における早期療育に配慮しながら、需要(ニーズ)に対応した児童施設の配置及び成人施設への転換を計画的に促進していきます。

-

◎身体障害者療護施設

平成9年度 平成15年度 260人分 310人分

-

◎精神薄弱者更生施設

平成9年度 平成15年度 880人分 1,020人分

-

◎身体障害者療護施設

- 入所施設について、個室化、少人数化等の推進により生活の質の向上を図ります。

- 介護機器等福祉用具の積極的導入による施設機能の近代化、自立支援機能の強化を推進します。

- 多くの障害者が入所する救護施設の改築にあたっては、生活しやすく、また、地域との交流に留意した施設となるよう整備に努めます。

- 障害者の入所施設について、入所待機者の状況、地域的なバランスに配慮しつつ、各種施設の整備を推進することとし、身体障害者療護施設及び精神薄弱者更生施設の整備を次のように推進します。また、障害児施設について、地域における早期療育に配慮しながら、需要(ニーズ)に対応した児童施設の配置及び成人施設への転換を計画的に促進していきます。

-

③重度化・高齢化への対応及びサービスの質的向上

- 障害者の重度化、高齢化に対応するため、身体障害者療護施設の整備や精神薄弱者更生施設における重度棟の整備を促進するとともに、入所施設において高齢者や重複障害者に対しては適切な処遇を行えるよう施設の改善や職員の資質の向上を図ります。 また、常時介護が必要な在宅の重度障害者やその家族を支援する訪問介護(ホームヘルプ)サービスなどの在宅サービスの充実を図ります。

- 障害の種別や程度等個々の特性や障害者の需要・要望(ニーズ)に応じた適切な介護等のサービスが提供できるよう、介護サービス体制の整備及び介護支援専門員(ケアマネージャー)の養成研修等の実施を推進します。

- 5.総合的な支援体制の整備

-

- 身近な地域において、在宅の障害者に対し総合的な相談・生活支援・情報提供を行う市町村障害者生活支援事業を、県内5か所を目標に整備を進めます。

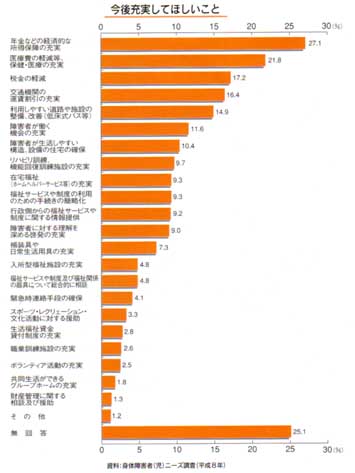

今後充実してほしいこと 年金などの経済的な所得保障の充実 27.1% 医療費の軽減等、保健・医療の充実 21.8% 税金の軽減 17.2% 交通機関の運賃割引の充実 16.4% 利用しやすい道路や施設の整備、改善(低床式バス等) 14.9% 障害者が働く機会の充実 11.6% 障害者が生活しやすい構造、設備の住宅の確保 10.4% リハビリ訓練、機能回復訓練施設の充実 9.7% 在宅福祉(ホームヘルパーサービス等)の充実 9.3% 福祉サービスや制度の利用のための手続きの簡略化 9.3% 行政側からの福祉サービスや制度の関する情報提供 9.2% 障害者に対する理解を深める啓発の充実 9.0% 補装具や日常生活用具の充実 7.3% 入所型福祉施設の充実 4.8% 福祉サービスや制度及び福祉関係の器具について総合的に相談 4.8% 緊急時連絡手段の確保 4.1% スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 3.3% 生活福祉資金、貸付制度の充実 2.8% 職業訓練施設の充実 2.6% ボランティア活動の充実 2.5% 共同生活ができるグループホームの充実 1.8% 財産管理に関する相談及び援助 1.3% その他 1.2% 無回答 25.1% 資料:身体障害者(児)ニーズ調査(平成8年)

- 身近な地域において、在宅の障害者に対し総合的な相談・生活支援・情報提供を行う市町村障害者生活支援事業を、県内5か所を目標に整備を進めます。

- 6.障害の早期発見・予防対策の推進

-

- 母子保健の分野においては、心身障害の早期発見を図るため、健康相談、健康診査、健康教育、訪問指導等の充実を図り、母子保健の重要性についての普及啓発活動をさらに深めるとともに、各種検査や健康診査については未受診者をなくし、健診結果に基づく事後指導を徹底していきます。 また、障害児を早期発見した場合は、障害の進行を防ぎ、機能の回復を図るため、専門的療養機関等との連携を強化するとともに、各種医療給付制度の充実に努めます。

- 成人においては、がん・脳卒中・心臓病・糖尿病などの生活習慣病(成人病)は、種々の障害の原因となります。このため、疾病の一次予防として、疾病にかからないための、健康づくりの推進、二次予防として、疾病の早期発見、早期治療のための検診事業の推進等、今後とも疾病の予防対策の推進を図ります。

- 変化の激しい現代社会におけるストレスの増大や人間関係の複雑化などにより心の健康を損なう人は増加傾向にあり、精神的健康の保持増進がますます重要になってきます。このため、保健所や精神保健福祉センターにおける相談事業等を充実するなど県民の心の健康づくりを今後とも積極的に展開します。

-

◎健康診査の実施状況

項目 平成6年度 平成7年度 平成8年度 全国

平成7年度基本健康診査 受診者数 99,814人 96,545人 92,842人 36.5% 受診率 42.7% 42.2% 43.5% 胃がん検診 受診者数 48,296人 47,367人 44,553人 13.8% 受診率 21.0% 21.7% 21.9% 子宮がん検診 受診者数 41,955人 41,480人 39,642人 15.1% 受診率 22.8% 23.4% 24.5% 肺がん検診 受診者数 68,666人 72,055人 69,987人 21.4% 受診率 29.4% 32.1% 32.1% 乳がん検診 受診者数 11,590人 13,068人 15,428人 12.0% 受診率 6.3% 7.4% 9.5% 大腸がん検診 受診者数 12,241人 16,495人 22,928人 13.0% 受診率 5.0% 7.3% 10.8% 資料:健康増進課

-

◎健康診査の実施状況

- 7.医療・リハビリテーション体制の整備

-

- 理学療法士、作業療法士を目指す学生に対し修学資金を貸与することにより、県内の保健医療機関等における従事者の確保を図り、リハビリテーション医療等の充実を図ります。 また、同様に看護婦、歯科衛生士修学資金についても貸与を行い、保健・医療の充実を図ります。

- 歯科医療従事者への研修や保健所の歯科相談を充実するとともに、関係団体との連携を強化し、障害者歯科保健医療の需要・要望(ニーズ)に対応できる体制整備を検討します。

- 身体障害者更生相談所に地域リハビリテーションの中核的機能を持たせる上で、現在の地域リハビリテーション推進事業の拡大充実を検討するとともに、保健福祉等の関係機関との連携を図りながら、積極的な事業の推進を行います。

- 市町村が行う、リハビリテーション(医学的、機能回復訓練等)、福祉用具、障害等についての研修、実地指導及び日帰り介護(デイサービス)センターにおける機能回復訓練事業の支援を行います。

- 身体障害者更生相談所巡回相談事業について、医療、日常生活、職業、施設入所等を加えるなど内容の充実を図り専門的助言指導を行います。

- 医療・保健・福祉の連携による総合的地域リハビリテーション体制について検討するとともに、リハビリテーションに関する調査研究を行い、専門機関としての水準を高め、障害者関係従事者への情報提供を図ります。

-

◎身体障害者更生相談所巡回相談事業実施状況

区分 平成6年度 平成7年度 平成8年度 取扱実人員 405人 376人 476人 相談件数 487件 519件 550件 判定件数 483件 522件 551件 資料:高齢・障害福祉課

-

◎身体障害者更生相談所巡回相談事業実施状況

- 8.民間と行政の役割

-

- 障害者福祉の推進にあたっては、行政の努力だけですべての課題を解決するのは困難であり、障害者団体、福祉法人などの民問との連携を図りながら、また、民間のもつ活力や専門知識等の福祉資源の活用を図りながら施策の推進を図っていきます。

- 9.福祉施設の適正な立地の促進等

-

- 福祉施設の適正な配置を図るため、地域のバランスを考慮しながら施設の整備を促進します。

- 障害者等が地域社会の中で生きがいをもって暮らすことができるよう公共住宅団地の建設にあたっては、福祉施設の立地状況等に配慮するなど、保健・福祉施策との連携を図ります。

- 10.施設・サービスの総合的利用の促進

-

- 障害の種別や程度、障害者の年齢を踏まえつつ、身体障害者と知的障害者の入所施設における短期入所生活介護(ショートステイ)の相互利用などの障害者関係施設の総合的利用や高齢者の日帰り介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)などのサービスの共同利用の促進を図ります。

- 11.社会参加の推進

-

- 手話等の奉仕員養成及び派遣事業、点字広報等発行事業、身体障害者スポーツ振興事業等について、障害者の需要・要望(ニーズ)により適切に対応できるよう、市町村に対し、取り組みを働きかけます。

- 福祉タクシー制度など障害者の移動手段を確保することにより障害者の社会参加を促進します。

- 視覚障害者等の移動を容易にするガイドヘルパーネットワーク事業、盲導犬育成事業の利用等を促進します。また、障害者の社会参加活動の支援を推進します。

- 12.マンパワーの養成・確保

-

- 高齢者訪問介護(ホームヘルプ)サービス事業等との一体的効率的運営を図り障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、介護・家事等の支援を行う訪問介護員(ホームヘルパー)の量的・質的な確保を図ります。

- 高齢者や障害者の多様化する需要(ニーズ)に対応した適切な訪問介護(ホームヘルプ)サービスを捉供し、訪問介護(ホームヘルプ)サービスチーム運営方式や24時間対応ヘルパー事業等の新しい業務形態の導入等に的確に対応していくために、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修の充実を図ります。

- 理学療法士、作業療法士、歯科衛生士を目指す学生に修学資金を貸与することにより、県内への就業を促進し、県内におけるマンパワーの確保に努めます。

- 社会福祉事業従事者等の研修体系の確立や職場研修への支援等を行うことにより資質の向上を図ります。

- 県福祉人材センターにおいて、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者の就業援助、研修の企画及び実施等を行い、福祉人材の確保を図ります。

- 精神科ソーシャルワーカーや心理技術者等の精神科医療従事者のネットワークづくりを推進し、精神障害者福祉の向上を図ります。

- 設備の近代化による業務省力化や福利厚生の充実による保健福祉職員の職場環境の整備を進め、良質な人材の安定的確保を図ります。

- 障害者福祉施設等に従事する社会福祉士及び介護福祉士を目指す学生に対し、修学資金を貸与することにより、資質の高い人材の継続的確保を図ります。

- 手話奉仕員や要約筆記奉仕員等の養成講習会を継続実施していくとともに、市町村、社会福祉協議会等、より多くの地域で養成講習会が開催されるよう働きかけます。

- 地域における福祉の要望(ニーズ)に的確に対応するため、地域の実情に応じた身体障害者及び精神薄弱者相談員に対する研修を実施します。

- 13.保健福祉サービスの連携

-

- 障害保健福祉圏域や複数市町村で広域的に実施する事業の円滑な推進を図るため、障害保健福祉圏域内において市町村間の協力・連携休制の整備を促進するとともに県との連携体制を整備し、市町村に対する支援や市町村間の調整等に努めます。

- 14.生活安定施策の充実

-

- 障害者が安定した生活がおくれるよう、障害者の生活基盤の基本となる年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当の充実について国に要望するとともに、制度の周知を図ります。

- 15.難病を有する者への対応

-

- 保健所が実施している難病相談事業の充実を図るとともに、居宅生活を送る難病患者等の生活上の支援の推進のため、市町村(実施主体)との協力・連携体制を強化します。

主題:佐賀県障害者プラン~ともに生きわかちあう社会をめざして~ -表紙~27頁-

発行者:佐賀県福祉保健部高齢・障害福祉課

頁数:1頁~65頁

発行年月:平成10年1月

文献に関する問い合わせ先:

〒840-8570

佐賀県佐賀市城内1-1-59

TEL0952-25-7064

FAX0952-25-7265