「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2010年8月号

発達障害―青年期の支援を考える

金子健

はじめに

発達障害者支援法が成立して以来、「発達障害」のある人々の存在が注目され、彼らの学びにくさや生きにくさに対する理解が広まりつつあることは、当事者にとってもその家族や支援者にとっても、望ましいこととして歓迎したい。しかし、だからといってすべての問題が解決したわけではもちろんない。むしろ問題はあぶりだされ、解決に向けて取り組むべき課題は、これまで以上に山積みになっていると言えるかもしれない。

これまで感じていたなんとなくの生きにくさは、発達障害故と認識され、支援を求める当事者や家族からの声は一層高まっている。しかし、求める支援が容易に提供される状況には学校や社会が至っていない中で、その生きにくさは、これまで以上に当事者を苦しめることになりかねない。

学校では、適正就学指導の結果、長く通常学級には存在しないはずであった発達障害の子どもたちは、学校教育法の改正を導き出し、通常の学級も含めての支援を学校や教育委員会にいわば強いることになった。行政と学校関係者は、早急に支援の制度とノウハウを用意しなければならない。

発達障害のある青年たちの生きにくさを支えるには何が必要なのか、教育学的、心理学的視点から考察してみよう。

発達障害とは本来、知的障害を含む包括的概念であるが、本稿では、発達障害者支援法で定義するところの、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害(PDD)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、狭義の発達障害について考察するものとする。

青年期の心理的特性

青年期は、主に身体の変化に始まる「疾風怒濤の時期」とも呼ばれる思春期に続く、自分の内面を見つめる時期である。

エリクソンはライフ・サイクル(生活周期)の視点から、人生の時期を乳児期から老年期まで8つの段階に分け、各発達段階には、その時期に中心的な課題があると論じている。その中で特にエリクソンが重視するのは、青年期の発達課題すなわち、アイデンティティー(自我同一性)の確立である。自分は何者なのかを問い、「自分探しの旅」に悩みながら他者と比較し、自分らしさに気づきはじめ、「自分が自分であること、自分以外の他者とは異なる存在であること」を探り当てることになる。その自分に自信を持つことで、アイデンティティーが確立され、これからの人生に意欲的に前向きに挑戦していくのである。

しかし逆に、他者とは違う自分に否定的な見方しかできず、自信を失い、生きる意欲を喪失するという危機的状況に至る危うさをはらむ時期でもある。発達障害のある人々が、自分と他者との違いをぼんやりと意識しはじめ、生きにくさに悩み、劣等感にさいなまれる時期でもある。彼らは二重の重荷を背負っていることになる。

発達障害の特性と生きにくさ

広汎性発達障害(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、発達障害のある人に共通する特性として、情報処理プロセスの困難さがある。

人は、音や光や感触など、感覚刺激の入力の段階ですでに取捨選択をしている。必要な情報のみを取り入れ、そうでないものを自動的に遮断することで処理の効率化を図っている。啄木の「故郷のなまり懐かし停車場の……」は、駅の喧噪の中で、故郷のなまりが耳に止まる様をうたっている。情報の選択は意識しなくても行われているのである。

その選択の機能が適切に働かないと、処理はパンクしてしまう。感覚過敏、知覚過敏といわれる症状である。学校の教室で、先生の声以外のさまざまな音が耳に飛び込んできて、授業に集中できない。窓のカーテンのチラチラが気になって仕方がない。逆に、特定の情報しか受け入れないということもある。こだわりである。幼少期のマークや記号、特定の食べ物へのこだわりは、やがて興味関心の対象へのこだわりに成長する。

情報の入力に続いて、その意味を理解する処理過程や適切な反応を出力する過程を経ることになる。ことばや文脈を理解し、適切な発言や行動として表現される。発達障害のある人々は、他者とのコミュニケーションや社会性の問題を持つ場合が少なくない。他者との言葉のやり取りや、他者の気持ちを理解すること、自分の気持ちを伝えること、集団の中での役割を果たすこと、社会の約束事を理解し守ること等々、いわゆるソーシャルスキルの問題がある。

現代社会の特徴として、等質性が指摘されるようになって久しい。皆が同じ状態であることが求められ、横並びが尊重される。等質的な集団からの逸脱は、批判され排除される。集団としての和が尊重され、その和を保つために、相互理解や相互補完が求められる。場の空気を読み、それを乱さないことが暗黙のルールと化す。空気が読めないことは、いわゆるKYとして、批判され排除されることになる。

抽象的な記号(ことば)の象徴的機能の獲得に困難があり、ことばの持つ複雑な意味合いを理解することが苦手な人々にとっては、空気などというつかみどころのないものをつかむことは至難の業である。

子どもはさまざまな活動を通じて、それがうまく達成されることで、親や他者から称賛され、また自分自身の中で成就感、満足感を得て、自己肯定感を育むことができる。それによって、自信を持ち、次の課題へと主体的に挑戦するのである。こうして、自分の得手不得手を認識し、自己理解を深め、アイデンティティーの確立へと導かれる。

ところが、発達障害のある人は、成功体験が少なくなりがちである。不器用で要領が悪く、効率が悪い。親からも遅い、下手だと叱られ、褒められることが少ない。次第に自信を失い、新たな課題への挑戦の意欲を消失する。ネガティブな自己理解のみが増殖していくことになる。

彼らのこのような特性は、自分自身にとってははっきりとは認識されないことが多い。従って、どう対処すべきかの解決策を自ら見出すことができない。なぜ自分がうまくできないのか、皆と違うのか、合わせるにはどうしたらよいのかが分からない。漠然とした不安を抱えたまま、なんとなくの生きにくさを感じることになる。そして、このようにさまざまな困難を抱える発達障害のある人々にとって最大の障壁は、その状態を周りの人々に理解されにくいという現実である。

発達障害の支援

発達障害の人々に対する支援の第一歩は、当事者のその状態の理解と生きにくさへの共感である。共感があれば叱責や強要はない。それだけでも、当事者の生きにくさ、辛さはずいぶんと軽減される。「困った子」ではなく、「困っている子」だとの認識から支援が始まる。

適切な支援の方策のためには、アセスメントが不可欠である。その人のつまずきや心理特性の解明である。知能検査だけではない複数のテストバッテリーが、認知情報処理プロセスの問題点を知らせてくれる。たとえば、認知処理過程尺度であるK-ABCは、子どもへの指示を絵カードで示すのが分かりやすいのか、文字カードが良いのかなど、情報処理の得意パターンを教えてくれる。

適切な診断は、当事者にとってなんとなくの生きにくさに答えを出してくれる。当事者の理解能力や、そこから始まる支援の手だてを考慮しながら、いわゆる告知が行われる。原因が分かることで自分自身の中での漠然とした不安が軽減され、ひとまず安心できることが多い。

それは保護者にとっても同様で、わが子のなんとなくの扱いにくさにひとまずの答えを得ることは、親である自分自身を責めるという辛さから解放されることになる。子どもを責め、自分を責めていた共倒れ状態から一歩踏み出すことは、重要な意味を持つ。家族支援の必要性が叫ばれる所以(ゆえん)である。

学校教育での支援

発達障害の存在が社会的に話題になっても、学校関係者が教室でのその子たちに正しく気付くのは遅かった。多くの教師は、子どもを責め保護者を責め、転学を迫った。熱心な一部の先生は、何とか自分の手で立ち直らせようと孤軍奮闘をしてくださったが、疲れと空しさだけが残った。

21世紀初頭に出された文部科学省の報告書「21世紀の特殊教育のあり方」では、従来の特殊教育の対象外であった、LD、ADHD、高機能自閉症等を含めた支援の必要性が提言された。その後の文部科学省の調査では、「学習面や行動面で支援が必要な児童生徒」が、通常学級に6.3%在籍するという衝撃的な数字が示された。保護者の熱心な活動とこの調査結果が相まって、「発達障害者支援法」が議員立法として成立したことは、社会での支援、学校での支援を実現する上で画期的な出来事であった。

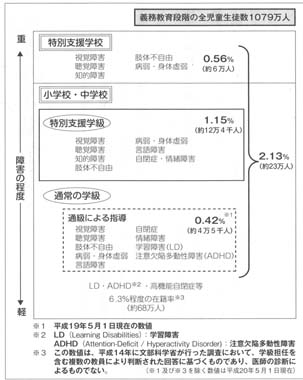

現在、特別支援教育の場と、その対象となっている児童生徒の数は、図に示す通りとなっている。

図 特別支援教育の対象の概略図(義務教育段階)

(拡大図・テキスト)

(拡大図・テキスト)

(出典・文部科学省HPより)

学校教育法改正など法整備が進み、今、「障がい者制度改革推進会議」の議論の中で就学手続きの大転換が提案されている。インクルージョンの世界的な流れを受けて、日本の学校制度が大きく変わろうとしている。6月29日の閣議決定では、「障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ」との方向性が示された。それを受けて、中央教育審議会初等中等教育分科会において、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置されることが決定された。現実には、施設設備の充実、教員の増員と専門性の確保、カリキュラムの問題など、解決しなければならない課題が山積している。

それとともに、早期からの家族支援と、本人へのコミュニケーション支援やソーシャルスキルトレーニングの機会が用意されなければならない。

早い時期から共に育ち共に学ぶ環境が整備されることで、「一人ひとりの違い」を受け入れる社会の認識が広まることを期待したい。「違っていて良い」ことを皆が理解すれば、生きにくさはずいぶん解消されるのである。

(かねこたけし 明治学院大学心理学部教授、(社)日本発達障害福祉連盟会長)