I. はじめに

べてるの家とは

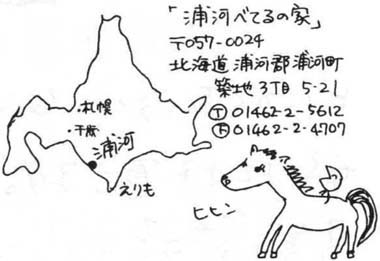

浦河べてるの家(以下、べてる)は、主に精神障がいを抱える10代から70代までの100人以上の当事者たちの活動拠点である。べてるでは30年以上前から「弱さを絆に」、「病気でまちおこし」などをキャッチフレーズに、精神障がい者が地域のなかで暮らし、地域に貢献することを掲げてきた。

従来、経済的に負の要素であるとみなされてきた精神障がいを抱える当事者にとって、地域経済の弱体化は当事者自身の生きづらさを加重するものと考えられてきた。しかし、べてるでは「自立」とは、「一人でなんでもできる」ことではなく、「一人では何もできないからこそ助け合いができる」というところにあるという自立観を中心に据え、様々な苦労の体験を好条件として活かし、「地域のために精神障がいを抱える当事者の力を活かす」ことを目指している。この活動の蓄積は、年間2500人の見学者が訪れるような、過疎の町の一角を支える「地場産業」ともなっている。幻覚や妄想を語り合う「幻覚&妄想大会」、当事者が自分自身の経験を課題として取り上げ、仲間とともに研究する「当事者研究」などは、世界における最先端の精神医療の試みであるとして精神障がい者福祉の分野で広く注目を集めている。

べてるの防災の取り組み

べてるのある北海道浦河町は太平洋に面した人口1万5千人の小さな町で、襟裳岬に近い。同時に、国内有数の地震地帯にあり、地震・津波への備えが欠かせない。平成19年には日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定を受け、500年間隔地震、浦河沖・十勝沖・三陸沖北等で発生する地震にともなう津波対策の必要性が改めて確認されたところである。

平成15年に発生した十勝沖地震による被害を受け、べてるも地域で安心して暮らすための防災の取り組みを進めた。特に平成16年度以降は津波対策に重点をおき、町行政および国立身体障害者リハビリテーションセンター(以下、国リハ)と共に情報提供方法の開発と避難計画の立案を進めた。平成19年度は、その知見を用いて、厚生労働省から「平成19年度障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)」の認定を受け、べてるの活動拠点・住居からの避難マニュアルを作成し、避難訓練を実施した。また、より避難困難な状況への対応や、津波危険時に実際に避難するためには、同じ地域に住むひとびととの連携が不可欠であるため、町役場、地域自治会などの協力を得て、下記の項目を実施した。

べてるの家の防災プロジェクト(2007)

- 精神障がい者の津波等防災活動の発展

- 障がい者関連施設と自治会・周辺住民との連携方法の開発

- 町内要援護者施設と連携したさまざまな障がいに対応した防災活動の開発

十勝沖地震後のべてるのお店で呆然とする佐々木実社長。

防災も研究すればいい!

べてるでは、SST(Social Skills Training)という生活技能訓練を大切にしている。SSTとは生活や病気の苦労や、その背景にある認知や行動上の苦労を具体的な課題として挙げ、ロールプレイをしながらコミュニケーションの練習をする認知行動療法のひとつで、べてるでは参加した仲間の正のフィードバックやスキルのモデリングの場として活用されている。

近年では、SSTを発展させた当事者研究(自分たちの生活課題を研究テーマとして取り上げ、メンバーそれぞれが対処方法を編み出そうとする実践活動)が活発になり、不安があっても「学べばいい」「連取すればいい」「研究すればいい」というスタンスがメンバーにもスタッフにも定着している。

この共通認識のもと、既存の防災に関する事前の知識と安全確保のポイントを明確にした上で、防災も研究/練習すれば良いというスタンスで防災事業に取り組んだ。これが日常的に当事者研究やSSTを実践しているメンバーにとっても、防災への取り組みを身近な、具体的なできごととして体験する背景となっている。

地域で安心して暮らすために

地域で生活するためには色々なスキルや知恵が必要だ。入院している時には病院の職員とともにいるため、いざというときでも安心感がある。しかし地域生活を送っているメンバーは自分たちで身の安全を確保しなければならない。障がい者や高齢者は災害時に逃げ遅れる可能性が高いといわれているだけに、避難計画や避難マニュアルにも工夫が必要である。退院促進支援事業が進む今日、こうした取り組みの十分意義あることである。べてるのメンバーたちにより安全を確保するための工夫・開発が進められれば、それは地域のほかの障がい者や高齢者にも活用できるプロトタイプとなるだろう。

(

( (

(