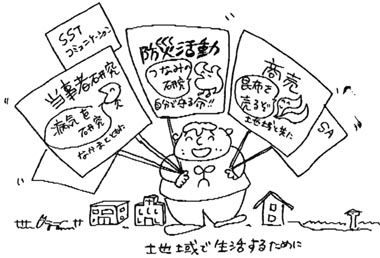

V. さらによくする点~今後に向けて~

1.より過酷な状況における防災訓練の実施

今年度は十勝沖地震の発生に伴い、火災および津波警報発令を想定し、避難計画と避難マニュアルを各活動拠点・各住居向けに作成し、それぞれ夏期・冬期の2回の避難訓練を実施した。今後は、大雨後に地震が発生した場合に、土砂災害危険地区でも安全な避難経路と避難場所が確保できるか検討する。また厳しい条件下(雨天時、夜間等)での避難訓練を実施する。

2.幻聴が聞こえていたり、眠剤が利いているメンバーの避難方法の開発

取り組みを通じて、幻聴さんが来ているとき・眠剤が利いているときは、仲間の声かけや手助けがあっても避難できないのではないかという、共通の苦労が明らかになってきた。このような緊急に避難しなければならないときの対応方法についてメンバーとともに話し合い、避難訓練で練習する。

3.発達障がい傾向の強いメンバーへの対応方法の開発

べてるの家のメンバーは主として精神障がいをもつ人であるが、発達障がい傾向を持つ人も相当数に上ることがわかってきている。今年度、スティーブン・ショア氏より得た助言から、そのような傾向のある利用者への新たな対応方法の開発が可能であることがわかってきた。適時の避難と避難先での生活に対応できるための発達障がい者向けのノウハウを蓄積する。

4.他の要援護者施設の防災活動支援

今年度は他の要援護者施設や役場と連携し防災会議を開き、ニーズの掘り起こしを行った。この経験を活かし、他の要援護者施設それぞれに、DAISYによる避難マニュアルを作成・提供するほか、べてるが培った避難訓練のノウハウを提供する。

5.町内自治会、商店会等との防災活動協力

今年度の築地地区の合同防防災訓練で得られた知見を活かし、築地自治会との協力を維持しながら、他の自治会でもべてるの活動拠点および住居と合同で防災訓練を実施する。そのほか家族または独居で共同住居以外の個人宅に住むメンバーについても、各自治会と連携をとりながら避難訓練を行う。

6.先進地域への訪問と防災ノウハウの相互提供

本年度、交流した徳島県美波町では、地域ぐるみの防災活動が行われている。美波町での活動を視察し、べてるが培ってきた防災活動との情報交換を継続的に行う

7.町内向け啓発講演会の開催

浦河町教育委員会と協力し、引き続きべてるの家の避難訓練、他地域を訪問して得た情報、他の要援護者施設との協力関係で得られた普遍的な要素等を町民に発信する。

(

(