第2章 都道府県基本情報調査の結果(プロジェクト1)

Ⅰ.調査の概要

1.調査目的

障害者相談支援に携わる相談支援専門員が現状の実践のなかで直面している課題を明らかにすると共に、その課題を克服し、障害者相談支援活動をさらに促進するための現任研修プログラム案を提案するための基礎資料として、各都道府県で実施されている障害者相談支援従事者研修の実態と課題を把握することを目的とした。

2.調査対象・回収状況

・都道府県全数47件(回収42件。回収率89%)

3.調査時期

・平成20年9月

4.調査方法

・郵送配布・郵送回収

5.結果概要

○市町村の相談支援体制はほとんどの市町村で整備されつつある。体制整備上の課題は、市町村行政とその他の各種相談支援窓口の連携、その基盤となる相談支援窓口の整備・力量の向上であった。

○都道府県が初任者研修受講者に求めていることは、基本的なサービス利用計画の作成であり、その前提として、面接への対応、事業者との適切なサービス調整のスキル習得を期待していた。一方、現任研修受講者に求めていることは、地域の資源開発・ネットワークづくり、他の職種とのチームアプローチといった個別ケースを越えた対応と、困難なケースの面接対応といった初任者等への支援であった。

○研修実施状況をみると、初任者研修のプログラムの多くは都道府県内で講師を確保できているが、都道府県外からの講師が多い「障害者ケアマネジメント(概論)」については講師確保の困難度が高かった。研修教材については、講師等の独自資料の使用率が極めて高く、全国的に均質の研修が実施されているかが危惧される。一方、現任研修では「障害者ケアマネジメントの実践(実習)」「スーパーバイズ」について都道府県外から講師を確保しており、これらのプログラムについては、講師確保の困難度が高かった。また、研修教材については、初任者研修と同様、講師等の独自資料の使用率が極めて高かった。

○研修運営体制をみると、特別な組織を設置しているところと設置していないところがほぼ同数であった。また、人材育成方針については単年度予算といった制約から、必要性を感じながらも立てていない都道府県が圧倒的に多く、受講者数の把握も不十分であるなど、中長期的な対応が求められる人材育成領域において課題があることが分かった。

○相談支援専門員の質を確保するために必要な研修頻度は、「1年に1回以上」とした都道府県が最も多く、今後の研修プログラム見直しに当たっては、資格更新の研修か、質の確保のための研修か、目的を明確にし、それにそった検討が必要であることが明らかとなった。

Ⅱ.集計結果

1.都道府県内の相談支援体制

(1)市町村の相談支援体制

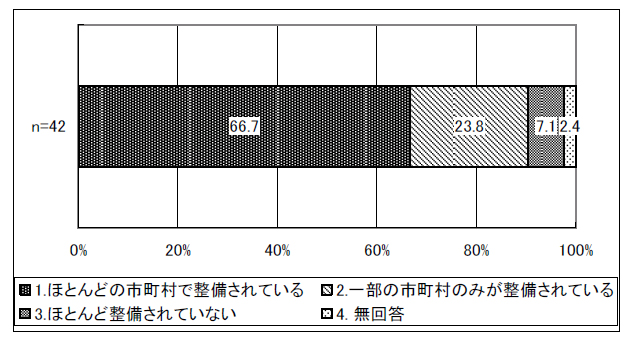

○市町村の相談支援体制は、「ほとんどの市町村で整備されている」が66.7%で最も多かった。

○市町村の相談支援体制を整備する上での課題は、「5市町村行政とその他の各種相談支援窓口の連携」が70.7%と最も多く、その基盤となる「3市町村行政以外の相談支援窓口の整備」が53.7%、「4市町村行政以外の相談支援窓口の力量の向上」が65.9%と多かった。

図表 2-1 市町村の相談支援体制に対する評価

図表 2-2 市町村の相談支援体制を整備する上での課題[主なもの3つ]

![図表 2-2 市町村の相談支援体制を整備する上での課題[主なもの3つ]](image/04.jpg)

(2)都道府県の役割

○相談支援体制整備における都道府県の役割としては、「1相談支援にかかる人材育成」が100%であり、「2広域にわたる相談支援体制の調整」が65.0%で続いていた。

図表2-3 都道府県の役割[主なもの2つ]

![図表2-3 都道府県の役割[主なもの2つ]](image/05.jpg)

(3)圏域アドバイザー・特別アドバイザーの状況

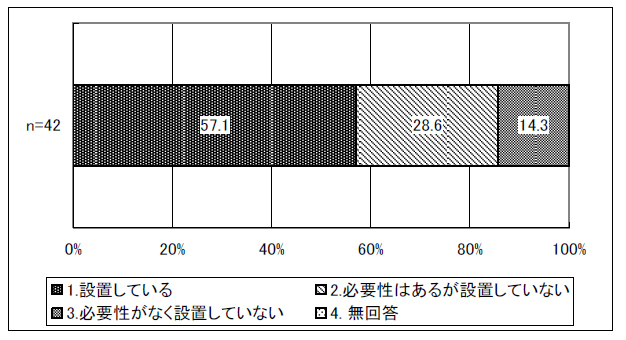

○圏域アドバイザーの設置は、「設置している」が57.1%、「必要性はあるが設置していない」が28.6%である一方で、「必要性がなく設置していない」が14.3%であった。

○圏域アドバイザーの役割は、「2圏域内の市町村自立支援協議会の立ち上げや運用支援」が91.3%で最も多く、「3 圏域状況の把握や都道府県自立支援協議会での報告」52.2%、 「1圏域内の相談支援専門員のスーパーバイズ」47.8%と続いていた。

図表 2-1 圏域アドバイザーの設置

図表 2-2 圏域アドバイザーの役割[主なもの2つ]

![図表 2-2 圏域アドバイザーの役割[主なもの2つ]](image/07.jpg)

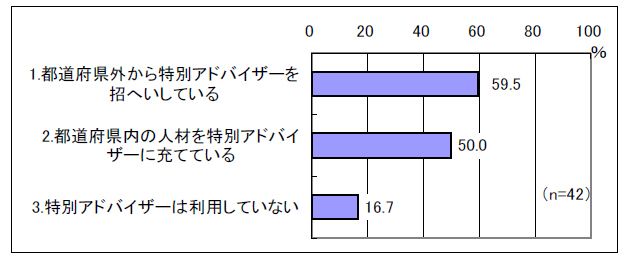

○特別アドバイザーの活用は、「1都道府県外から特別アドバイザーを招へいしている」が59.5%、「2都道府県内の人材を特別アドバイザーに充てている」が50%であった。

○特別アドバイザーの役割は、「2市町村に対する相談支援体制の啓発」が85.7%で最も多く、「1圏域アドバイザーの支援」が60.7%と続いていた。

図表 2-3 特別アドバイザーの活用

図表 2-4 特別アドバイザーの役割[主なもの2つ]

![図表 2-4 特別アドバイザーの役割[主なもの2つ]](image/09.jpg)

(4)研修受講者に求めていること

○都道府県として初任者研修受講者に求めていることは、「2基本的なサービス利用計画が作成できる」が81.6%で最も多く、その前提となるスキルとして「1利用者の面接に適切に対応できる」76.3%、「3事業者とのサービス調整が適切にできる」68.4%が続いていた。

○現任研修受講者に求めていることは、「5地域の資源開発、ネットワークづくりができる」が89.5%で最も多く、「3他の職種とのチームアプローチができる」76.3%、「1困難なケースの面接に対応できる」60.5%と続いていた。

図表 2-5 初任者研修受講者に求めていること[主なもの3つ]

![図表 2-5 初任者研修受講者に求めていること[主なもの3つ]](image/10.jpg)

図表 2-6 現任研修受講者に求めていること[主なもの3つ]

![図表 2-6 現任研修受講者に求めていること[主なもの3つ]](image/11.jpg)

2.障害者相談支援専門員に対する研修実績(平成19年度)

(1)研修開催状況

○初任者研修は実施率100%であった。開催回数は平均1.2回(n=42)、延べ開催日数は平均6.5日(n=42)、合計定員は平均247.9名(n=40)、実際の受講者数は平均194.8名(n=42)であった。

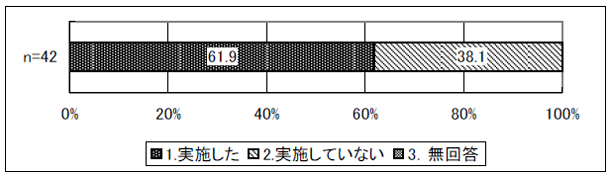

○現任研修は実施率61.9%であった。開催回数は平均1.1回(n=24)、延べ開催日数は平均3.5日(n=24)、合計定員は平均63.5名(n=21)、実際の受講者数は平均42.7名(n=24)であった。

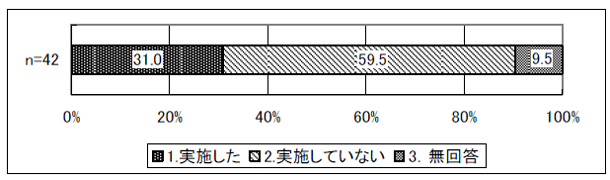

○その他の研修は実施率31%であった。開催回数は平均2.2回(n=13)、延べ開催日数は平均3.1日(n=13)、合計定員は平均313名(n=10)、実際の受講者数は平均195.6名(n=13)であった。

図表 2-7 初任者研修

| 平均 | 最大 | 最小 | n | |

| 回数 | 1.2 | 5 | 1 | 42 |

| 延べ開催日数 | 6.5 | 21 | 4 | 42 |

| 合計定員 | 247.9 | 1100 | 30 | 40 |

| 実際の受講者数 | 194.8 | 771 | 33 | 42 |

図表 2-8 現任研修

| 平均 | 最大 | 最小 | n | |

| 回数 | 1.1 | 3 | 1 | 24 |

| 延べ開催日数 | 3.5 | 9 | 3 | 24 |

| 合計定員 | 63.5 | 210 | 23 | 21 |

| 実際の受講者数 | 42.7 | 116 | 8 | 24 |

図表 2-9 その他の研修

| 平均 | 最大 | 最小 | n | |

| 回数 | 2.2 | 5 | 1 | 13 |

| 延べ開催日数 | 3.1 | 7 | 1 | 13 |

| 合計定員 | 313.0 | 950 | 20 | 10 |

| 実際の受講者数 | 195.6 | 609 | 12 | 13 |

(2)講師の確保・教材の作成の実態

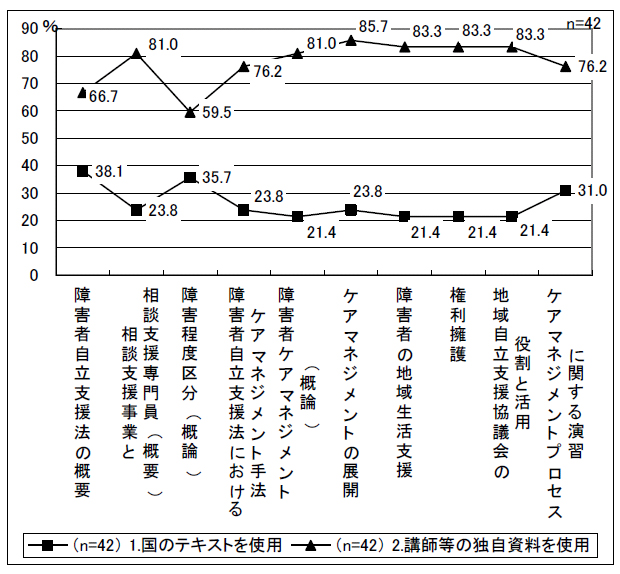

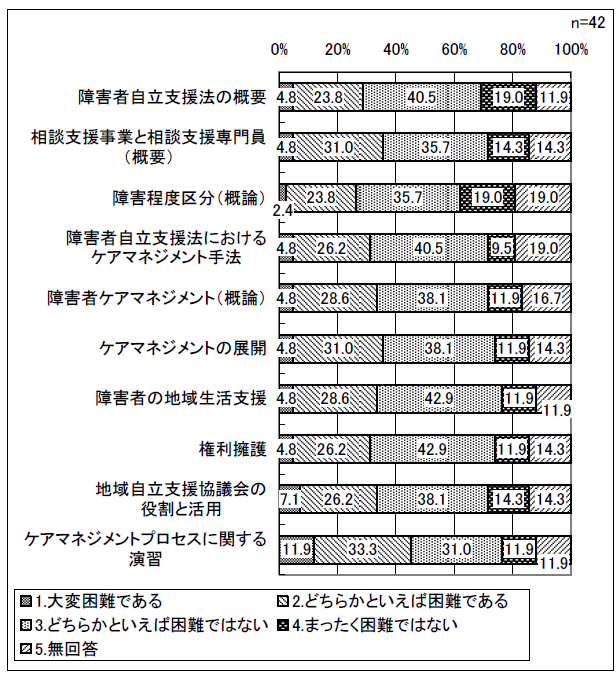

①初任者研修

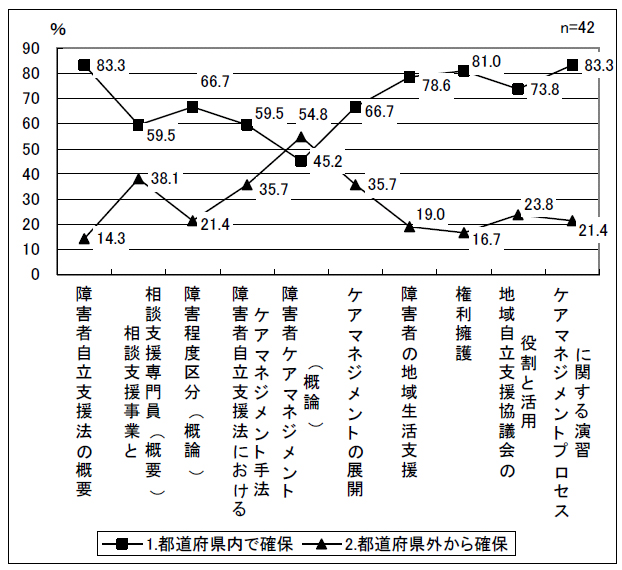

○研修の講師は、「障害者ケアマネジメント(概論)」を除く全ての科目において、都道府県内で確保している割合が高い。

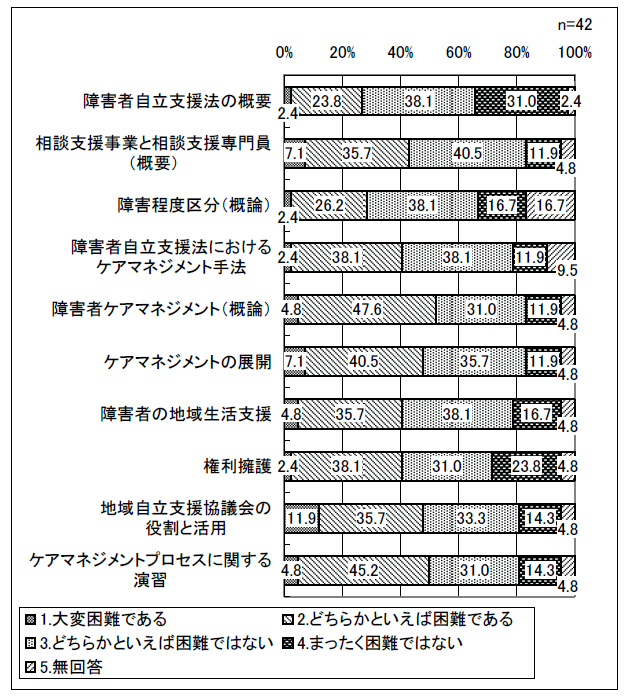

○都道府県外から講師確保する割合の高い「障害者ケアマネジメント(概論)」については講師確保の困難度が最も高く、「大変困難である」「どちらかといえば困難である」を合わせて52.4%となっている。そのほか、「ケアマネジメントプロセスに関する演習」が50%、「ケアマネジメントの展開」「地域自立支援協議会の役割と活用」が47.6%で続いていた。

○研修教材は、全ての科目において「講師等の独自資料を使用」の割合が高い。教材作成の困難度は、「ケアマネジメントプロセスに関する演習」が「大変困難である」「どちらかといえば困難である」を合わせて45.2%であり、「相談支援事業と相談支援専門員(概要)」「ケアマネジメントの展開」が35.8%で続いていた。

図表 2-10 初任者研修の講師確保

図表 2-11 初任者研修の講師確保の困難度

図表 2-12 初任者研修の教材作成

図表 2-13 初任者研修の教材作成の困難度

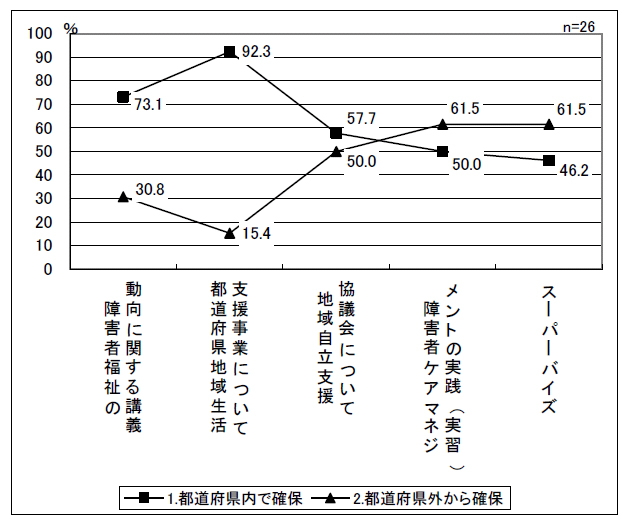

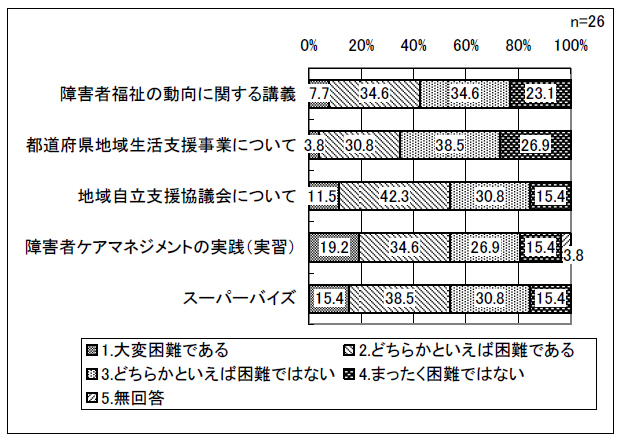

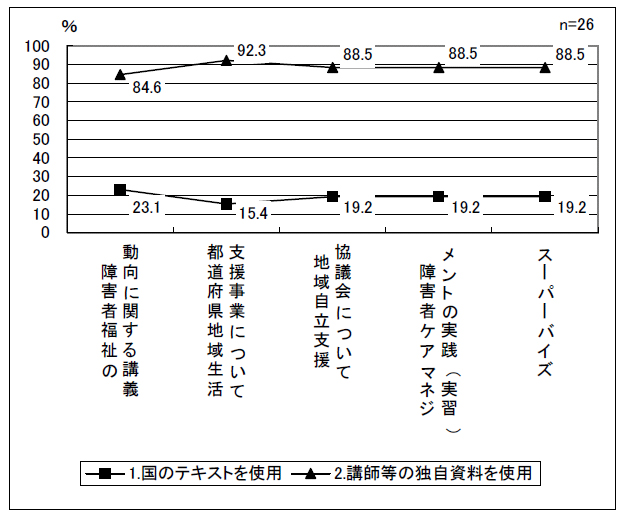

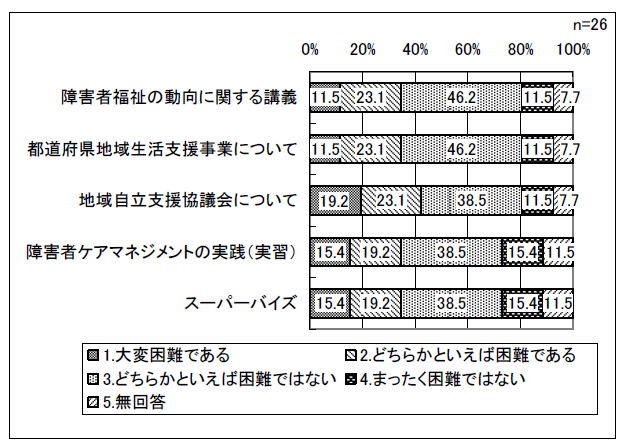

②現任研修

○研修の講師は、「障害者福祉の動向に関する講義」「都道府県地域支援事業について」「地域自立支援協議会について」は都道府県内で確保している割合が高い。一方で、「障害者ケアマネジメントの実践(実習)」「スーパーバイズ」は都道府県外から確保している割合が高い。

○都道府県外から講師確保する割合が高い「スーパーバイズ」については講師確保の困難度が最も高く、「大変困難である」「どちらかといえば困難である」を合わせて53.9%となっている。また、「障害者ケアマネジメントの実践(実習)」「地域自立支援協議会について」も53.8%であった。

○研修教材は、全ての科目において「講師等の独自資料を使用」の割合が高い。教材作成の困難度は、「地域自立支援協議会について」が「大変困難である」「どちらかといえば困難である」を合わせて42.3%で最も多かった。

図表 2-14 現任研修の講師確保

図表 2-15 現任研修の講師確保の困難度

図表 2-16 現任研修の教材作成

図表 2-17 現任研修の教材作成の困難度

3.障害者相談支援専門員に対する研修の運営

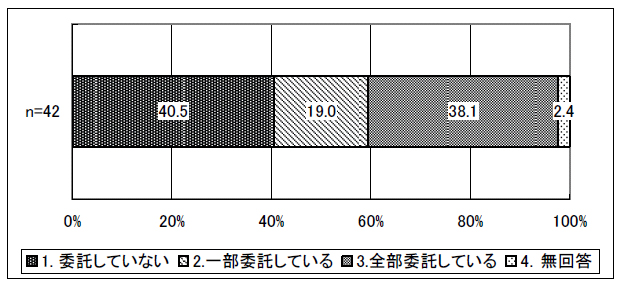

(1)研修の委託

○研修運営については、「委託していない」が40.5%である一方、「全部委託している」が38.1%、「一部委託している」19%となっており、委託の有無はほぼ同率であった。

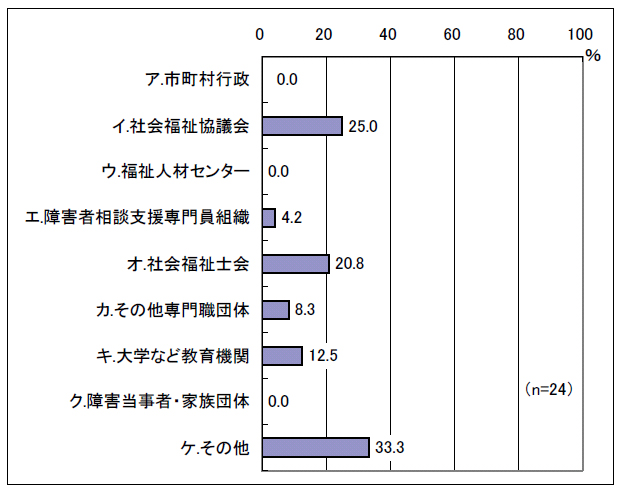

○具体的な委託先は、「ケ.その他」が33.3%で最も多く、「イ.社会福祉協議会」25%、「オ.社会福祉士会」20.8%と続いていた。

図表 2-18 研修運営の委託の有無

図表 2-19 具体的な委託先(全てに○)

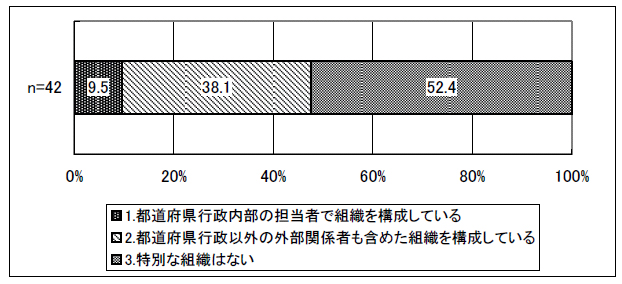

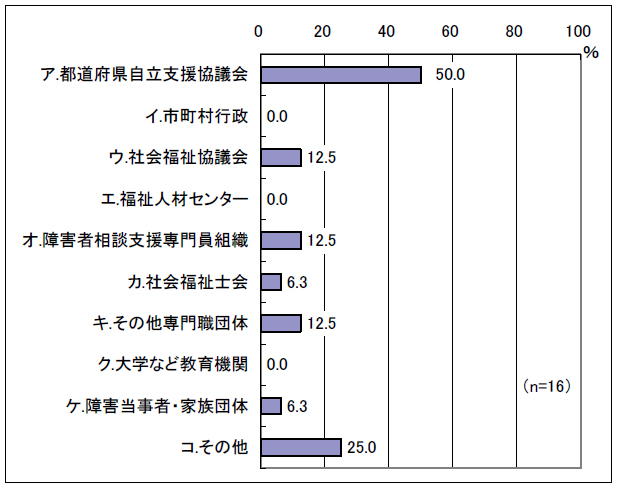

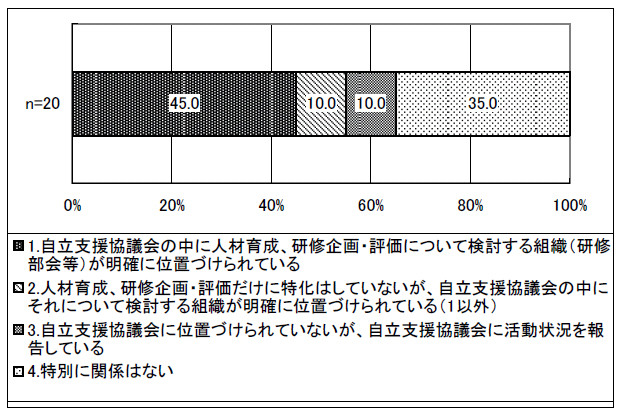

(2)研修の運営のための組織体制

○研修運営のための組織については、「特別な組織はない」が52.4%で最も多い一方、「都道府県行政以外の外部関係者も含めた組織を構成している」38.1%、「都道府県行政内部の担当者で組織を構成している」9.5%をあわせて47.6%は何らかの組織を設置していた。

○自立支援協議会との関係は、「自立支援協議会の中に人材育成、研修企画・評価について検討する組織(研修部会等)が明確に位置づけられている」が45%で最も多く、「特別に関係はない」が35%と続いていた。

図表 2-20 研修運営のための組織

図表 2-21 外部関係者の具体的所属(全てに○)

図表 2-22 自立支援協議会との関係

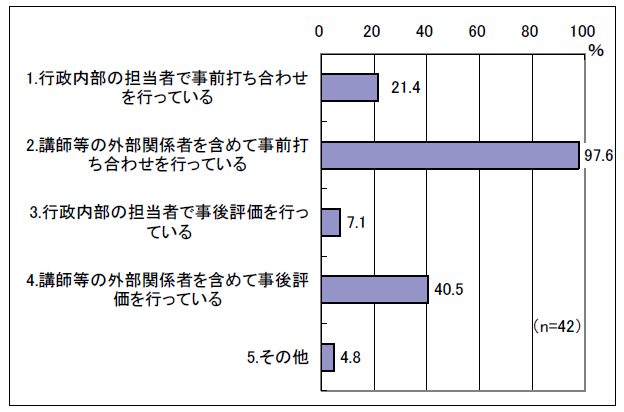

(3)研修運営のための活動

○研修運営のための活動は、「2講師等の外部関係者を含めて事前打ち合わせを行っている」が97.6%で最も多く、「4講師等の外部関係者を含めて事後評価を行っている」が40.5%で続いていた。

図表 2-23 研修運営のための活動(全てに○)

図表 2-24 研修一回あたりの打ち合わせ回数

| 平均 | 最大 | 最小 | 最小 | |

|---|---|---|---|---|

| 1.行政内部の担当者で事前打ち合わせを行っている | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 9 |

| 2.講師等の外部関係者を含めて事前打ち合わせを行っている | 2.6 | 8.0 | 1.0 | 39 |

| 3.行政内部の担当者で事後評価を行っている | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 3 |

| 4.講師等の外部関係者を含めて事後評価を行っている | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.7 |

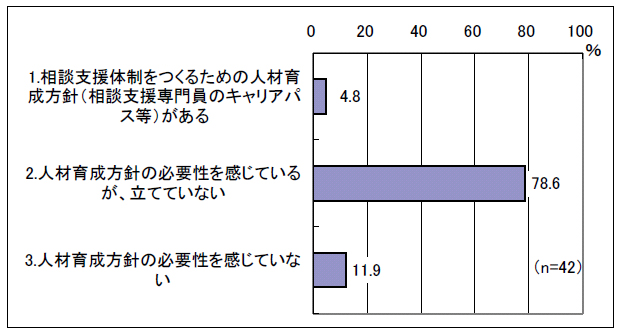

(4)相談支援体制に関する人材育成方針

○相談支援体制に関する人材育成の方針は、「2人材育成方針の必要性を感じているが、立てていない」が78.6%で最も多い。

図表 2-25 相談支援体制に関する人材育成方針の有無(全てに○)

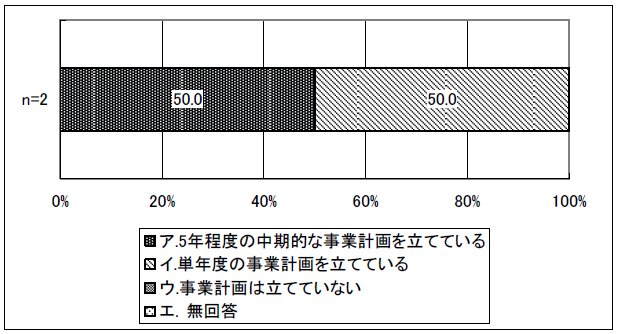

図表 2-26 方針を具体化するための事業計画の有無

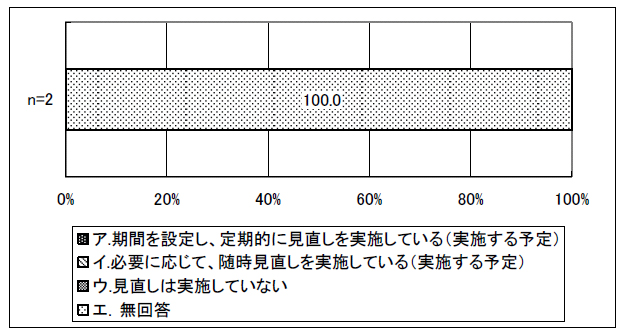

図表 2-27 方針・事業計画の見直しの有無

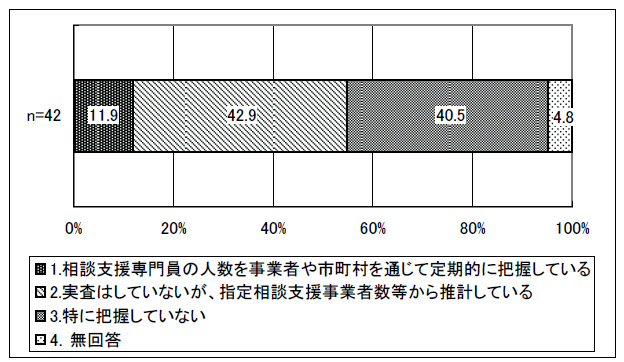

(5)受講者数の把握

○受講者数は、「実査はしていないが、指定相談支援事業者数等から推計している」が42.9%で最も多く、「市町村を通じて定期的に把握している」11.9%も合わせると、54.8%は受講状況を把握していた。一方で、「特に把握していない」も40.5%あった。

図表 2-28 受講者数の把握

(6)望ましい研修頻度

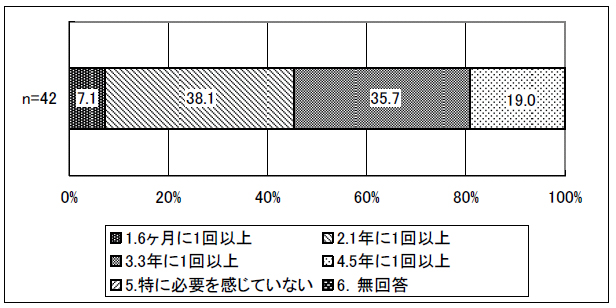

○相談支援専門員の質を確保するために望ましい研修頻度は、「1年に1回以上」が38.1%で最も多く、「3年に1回以上」が35.7%と続いていた。

図表 2-29 相談支援専門員の質を確保するために望ましい研修頻度

4.研修について困っていること、工夫したり力を入れたりしていること

○研修について困っていること、工夫したり力を入れたりしていることを自由記述で聞いたところ、以下のような回答があった。

| 困っていること | 工夫したり力を入れたりしていること | |

| (1) 研修運営の体制、計画等について | ○研修内容の頻繁な変更(国の方針もない) ○担当者の異動 ○通常業務との調整・人手不足 ○予算の確保 ○研修に関するノウハウ不足(他の都道府県の情報も含め) |

○都道府県自立支援協議会の活用(部会設置等) ○研修企画検討会議の開催 ○アドバイザー派遣事業と連携 |

| (2) 受講者への動機付けについて | ○相談支援専門員とそれ以外が混在(事業所から言われて、管理者、経験年数等) | ○内容を毎年変更、工夫(当事者の面接・評価等) ○障害福祉分野の基礎研修と位置づけ ○課題提出(研修目標、アセスメント票、計画等) ○課長名での受講勧奨 |

| (3) 講師確保について | ○指導者研修講師等で質を確保することと県内講師の育成のバランス ○講師候補が多忙で日程確保が困難 ○演習講師の確保が困難(多人数が必要) ○講師候補に関する情報が不足 ○講師謝金の予算確保(特に県外からの招聘) |

○人材育成の観点から県内講師を確保 ○当事者や障害分野のバランスに配慮 ○指導者研修を実施 ○演習講師が各圏域でリーダーとして活動できるよう自立支援協議会と連携 |

| (4) 教材作成について | ○国のテキストでは対応困難(情報の鮮度、地域特性、受講者の属性) ○国からの統一教材の提示が必要(研修の質の標準化) ○講師資料の作成負担が大きい |

○特別アドバイザーの活用 ○事例を多く活用(現場リアリティ) |

| (5) 研修の効果測定、評価について | ○評価方法が分からない ○評価基準がない ○受講者属性がばらついており統一評価は困難 |

○研修3ヵ月後に個別支援と地域課題への取組みの報告をさせ、演習担当講師からフィードバック ○アンケート調査を実施 ○講師打合せ・反省会を実施 |

| (6) 独自の研修プログラムについて | ○国カリキュラムだけで手一杯 ○国カリキュラムに独自プログラムは入れにくい ○要望はあるが、予算・講師確保が困難 |

○各圏域で個別支援計画作成やケア会議の研修会を実施 ○特別アドバイザー事業と連携 ○演習の時間を多くし、提出させたケースレポートを事例検討に活用 |

| (7) 実施時期、実施場所について | ○大規模会場の確保が困難(人数、時期) | ○連続だと受講しにくいので、日程を小分けにする ○講義と演習の間隔をあけ実践とリンク ○年2回開催 ○毎年同じ時期に開催 ○演習部分を地方で開催 |

| (8) その他 | ○相談支援専門員のキャリアパスが不明確 ○2回目以降の受講者が出てきた場合の対応 |

○自立支援協議会部分について市町村担当者にも聴講を呼びかけ ○同じ地域の受講者が話し合い関係を作る時間を設定 |

5.障害者相談支援専門員に対する研修についての意見・要望等

○障害者相談支援専門員に対する研修についての意見・要望等を自由記述で聞いたところ、以下のような回答があった。

| ○ | 相談支援専門員のキャリアパス、各段階で果たすべき役割、そのために必要なスキルを明確にし、それに応じた研修体系を構築する必要がある。 |

| ○ | 研修受講者の経験年数、現在従事している業務に大きなばらつきがあるため、受講者の属性、キャリアパスに応じたプログラム整理が必要である。(特に、今後、現任研修に初回受講者と更新受講者が混在した場合、混乱が予想される) |

| ○ | 研修講師育成のために、相談支援の内容ではなく、研修方法に関する研修を実施してもらいたい。 |

| ○ | 相談支援専門員とサービス管理責任者の役割、研修体系の整理が必要である。 |

| ○ | 相談支援専門員を組織化し、地域をこえて相互に支援・助言する仕組みをつくる必要がある。 |

| ○ | 相談支援専門員の育成にかかる財政的裏づけが必要である。 |