第3章 初任者研修受講者調査の結果(プロジェクト2)

Ⅰ.調査概要

1.調査目的

障害者相談支援に携わる相談支援専門員が現状の実践のなかで直面している課題を明らかにすると共に、その課題を克服し、障害者相談支援活動をさらに促進するための現任研修プログラム案を提案するための基礎資料として、各都道府県で実施されている初任者研修の受講者からみた評価と課題・要望を把握することを目的とする

2.調査対象・回収状況

・研修開催時期をもとに委員会にて選定した8都道府県の初任者研修受講者(回収475件)

3.調査時期

・平成20年9月~10月

4.調査方法

・都道府県における初任者研修実施時に研修会場にて配布・回収。

5.結果概要

○初任者研修の受講者の主担当ケース数は10ケース以下が多く、担当ケースなしをあわせると6割はこれから実務経験を積んでいく初期段階である。(P38~)一方で、障害分野の相談員としての経験年数をみると、平均4.4年で、5年以上が35%と最も多く、初任者研修でありながら、受講者の経験には大きなばらつきがある。

○さらに初任者研修の受講理由をみると、「相談支援に従事するため」が39%で最も多いが、「相談支援には従事しないが、現在の業務に役立てるため」も30%あり、研修に実務にすぐに役立つ知識・スキルを求める層とそうでない層が混在していることも明らかになった。

○研修プログラムの評価をみると、課題があると思われるプログラムとしては、「相談支援における権利侵害と権利擁護」「障害者自立支援法の概要」等があげられた。

Ⅱ.集計結果

(1)事業所の基本属性

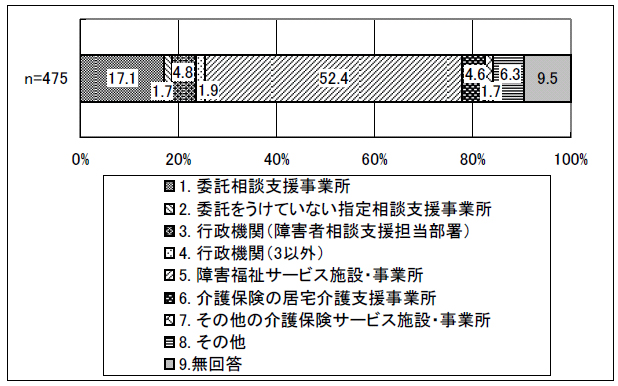

○勤務している事業所の種別は、「障害福祉サービス施設・事業所」が52.4%で最も多く、「委託相談支援事業所」が17.1%と続いていた。

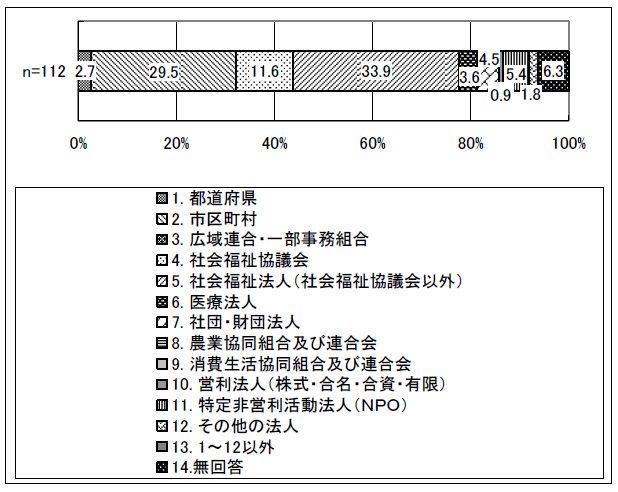

○経営主体は、「社会福祉法人」が33.9%で最も多く、「市区町村」が29.5%と続いていた。

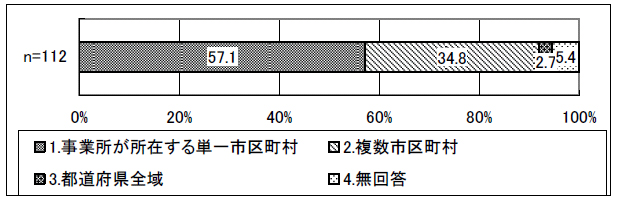

○活動圏域は、「事業所が所在する単一市区町村」が57.1%で最も多く、「複数市区町村」が34.8%と続いていた。

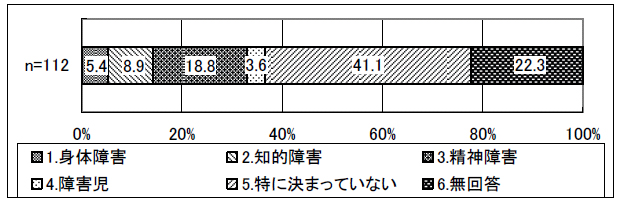

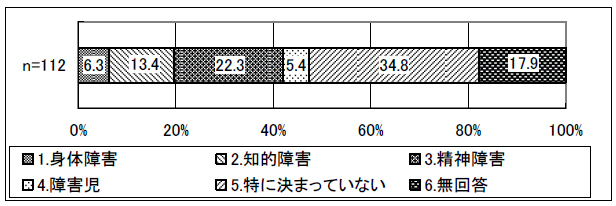

○標榜している分野は、「特に決まっていない」が41.1%で最も多かった。また、事業所の得意分野は、「特に決まっていない」が34.8%で最も多く、「精神障害」が22.3%と続いていた。

図表 3-1 種別

図表 3-2 経営主体(障害者相談支援に従事の場合)

図表 3-3 活動圏域(障害者相談支援に従事の場合)

図表 3-4 標榜している分野(障害者相談支援に従事の場合)

図表 3-5 事業所の得意分野(障害者相談支援に従事の場合)

(2)担当ケースの状況

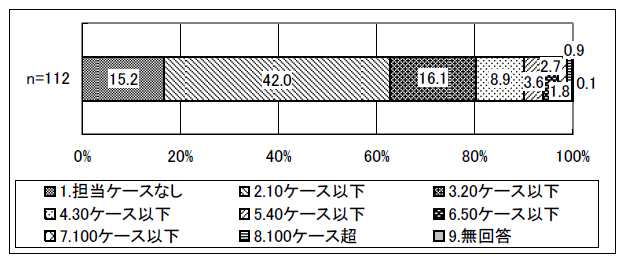

○主担当ケースは、「10ケース以下」が42%で最も多く、「担当ケースなし」15.2%を合わせると57.2%となっている。

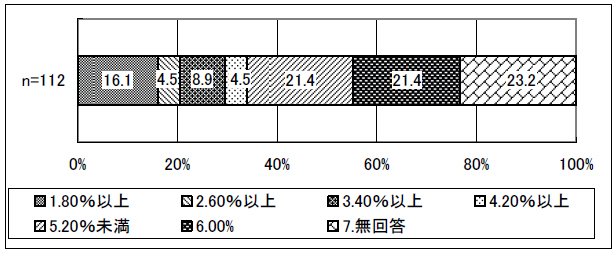

○主担当ケースのうち個別支援計画を作成している割合については、「20%未満」「0%」がそれぞれ21.4%であった。

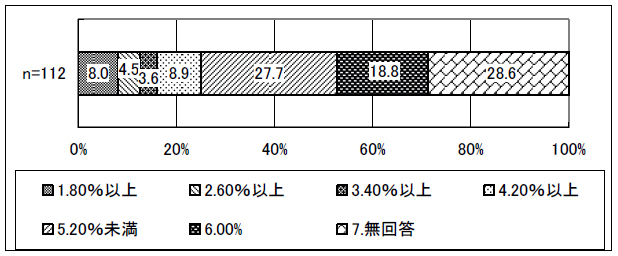

○主担当ケースのうち3カ月に1回以上サービス担当者会議を開催している割合については、「20%未満」が27.7%と最も多かった。

図表 3-6 主担当のケース

図表 3-7 そのうち個別支援計画を作成している場合

図表 3-8 そのうち3ヶ月に1回以上サービス担当者会議を開催している場合

2.回答者の基本属性

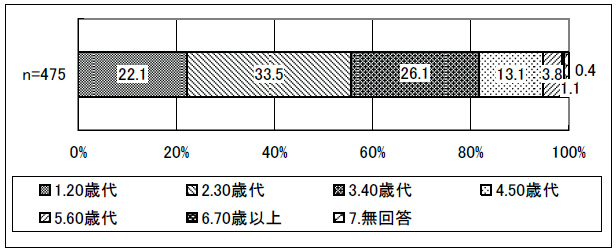

○回答者の年齢は、「30歳代」が33.5%で最も多く、「40歳代」が26.1%と続いていた。

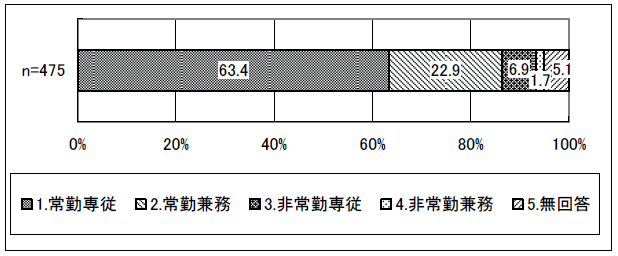

○勤務形態は、「常勤専従」が63.4%で最も多く、「常勤兼務」が22.9パーセントと続いていた。

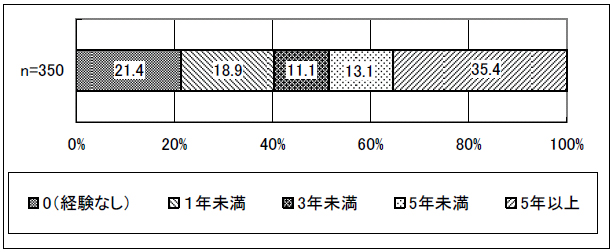

○障害分野の相談員としての経験年数は、平均4.4年(n=350)、「5年以上」が35.4%で最も多く、「経験なし」が21.4%と続いていた。

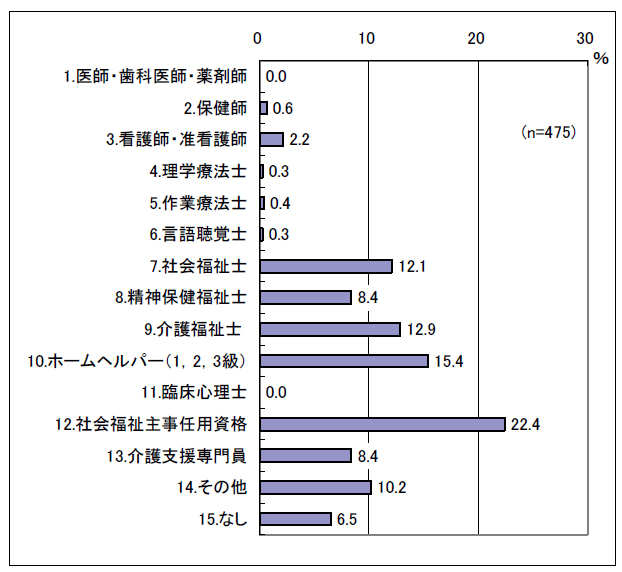

○保有資格は、「12社会福祉主事任用資格」が22.4%で最も多く、「10ホームヘルパー(1、2、3級)が15.4%と続いていた。

図表 3-9 年齢

図表 3-10 勤務形態

図表 3-11 障害分野の相談員としての経験年数

| 平均 | 最大 | 最小 | N | |

|---|---|---|---|---|

| 年数 | 4.4 | 35.5 | 0 | 350 |

図表 3-12 保有資格

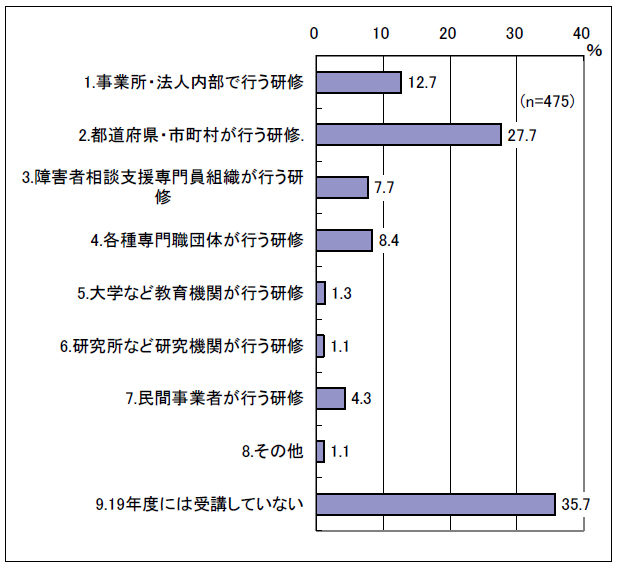

3.障害者相談支援に関する研修の受講状況(平成19年度)

○障害者相談支援に関する研修は、「9 19年度には受講していない」が35.7%で最も多く、「2都道府県・市町村が行う研修」が27.7%と続いていた。

○受講回数は、「事業所・法人内部の研修」が平均0.9回(n=369)、「外部の研修」が平均1.1回(n=369)であった。

図表 3-13 受講した研修

図表 3-14 受講回数

| 平均 | 最大 | 最小 | n | |

|---|---|---|---|---|

| 事業所・法人内部の研修 | 0.9 | 15 | 0 | 369 |

| 外部の研修 | 1.1 | 19 | 0 | 369 |

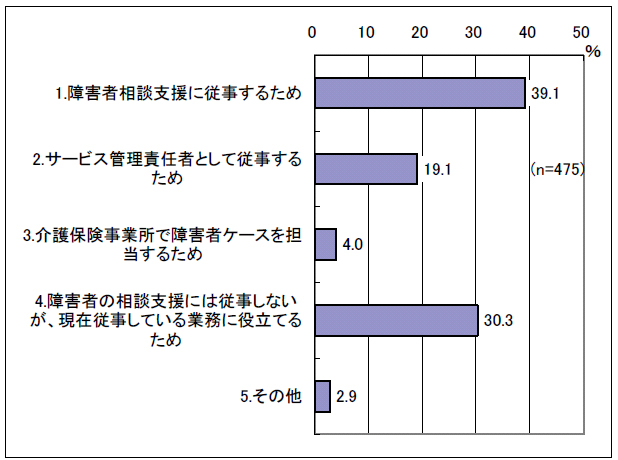

4.今回受講した初任者研修について

(1)受講理由・形態

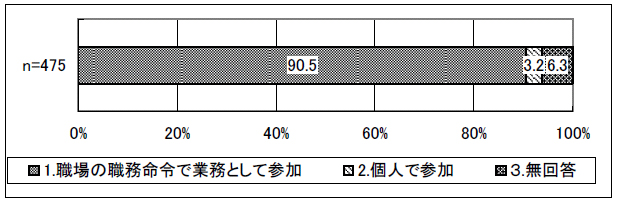

○初任者研修受講の理由は、「1障害者相談支援に従事するため」が39.1%で最も多く、「4障害者の相談支援には従事しないが、現在従事している業務に役立てるため」が30.3%と続いていた。

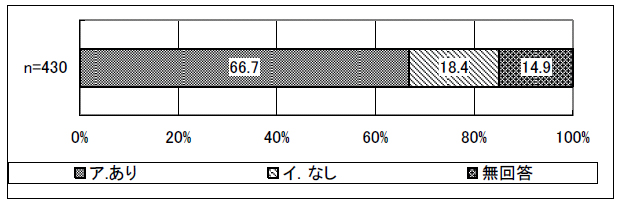

○参加形態は、「職場の職務命令で業務として参加」が90.5%で、「個人で参加」が3.2%であった。前者について、職場から研修への参加目的・習得目標の明示は「あり」が66.7%であった。

図表 3-15 受講の理由

図表 3-16 参加形態

図表 3-17 職場からの研修への参加目的・習得目標の明示

(2)研修プログラムの評価

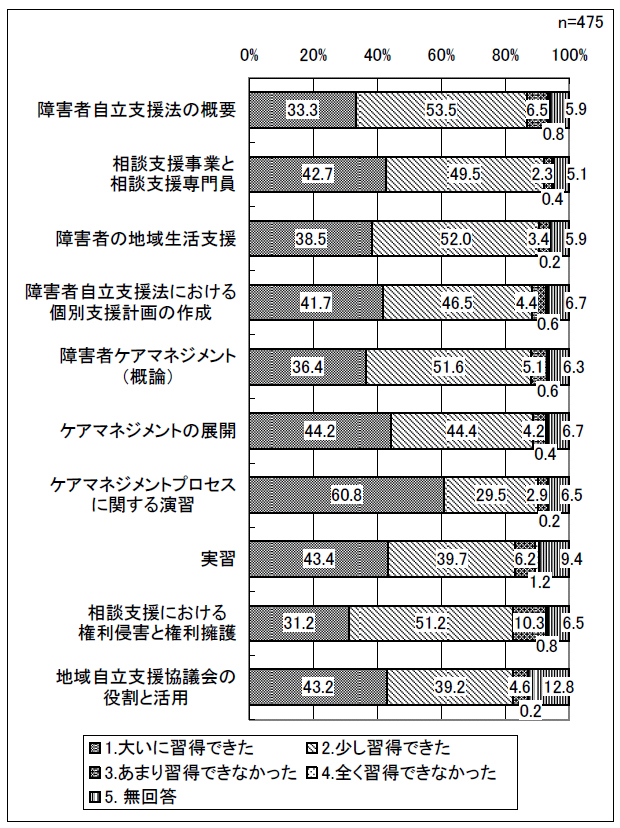

○新しい知識の習得について、「あまり習得できなかった」「全く習得できなかった」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「相談支援における権利侵害と権利擁護」11.1%で最も多く、「実習」7.4%、「障害者自立支援法の概要」7.3%と続いていた。

図表 3-18 新しい知識の習得

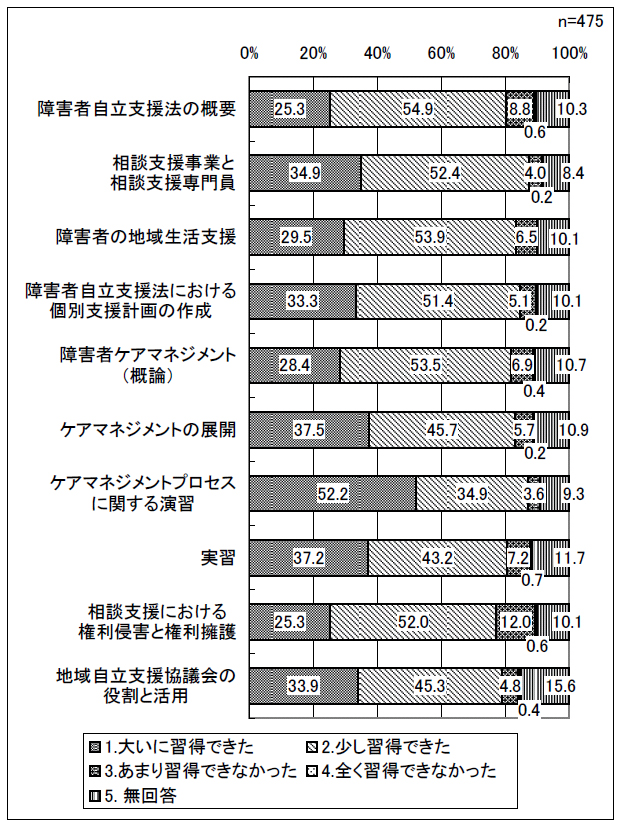

○新しいスキルの習得について、「あまり習得できなかった」「全く習得できなかった」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「相談支援における権利侵害と権利擁護」が12.6%で最も多く、「障害者自立支援法の概要」9.4%と続いていた。

図表 3-19 新しいスキルの習得

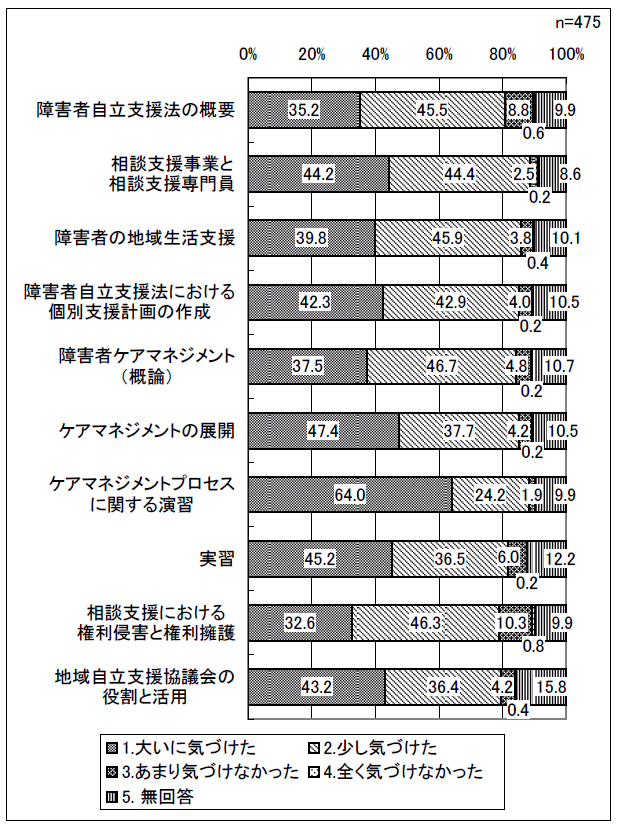

○自分の課題の気づきについて、「あまり気づけなかった」「全く気づけなかった」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「相談支援における権利侵害と権利擁護」が11.1%で最も多く、「障害者自立支援法の概要」9.4%と続いていた。

図表 3-20 自分の課題の気づき

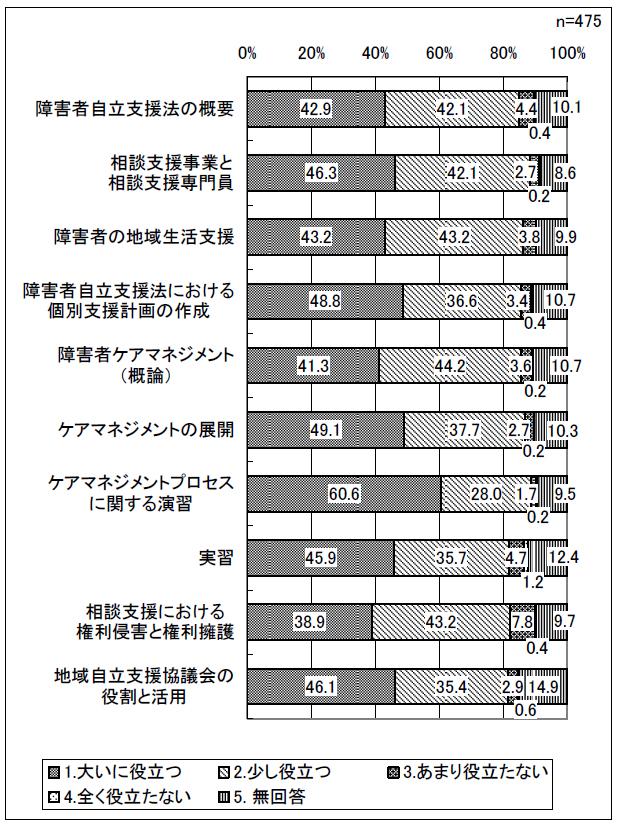

○現場での活用について、「あまり役立たない」「全く役立たない」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「相談支援における権利侵害と権利擁護」が8.2%で最も多く、「実習」5.9%、「障害者自立支援法の概要」4.8%と続いていた。

図表 3-21 現場での活用

(3)初任者研修で習得したい知識・スキル等

○初任者研修で習得したい知識・スキル等を自由記述で聞いたところ、以下のような回答があった。

| 基盤となる知識 | ○障害種別の特徴や対応方法 ○障害福祉サービスの体系化・一覧化 ○自立支援法と他法・他制度(介護保険、生活保護等)の関係 ○障害種別の代表的な支援プログラム ○児童領域に関する知識 ○発達障害、高次脳機能障害等への支援 ○就労移行支援について ○レクリエーションについて ○地域の社会資源(現状、それぞれの役割、活用・連携方策等) ○医療的分野の知識(傷病、薬等) ○権利擁護に関する法律的な知識(弁護士等が担当) |

| 基盤となるスキル | ○面接技術(講義、ロールプレイ等の実践) ○コミュニケーション技術(障害に配慮してどのように伝えるか、引き出すか) ○記録の方法 ○自らの支援の評価方法 ○スーパービジョンの体験 ○相談支援における禁忌 |

| ケアマネジメント | ○本人の意向のアセスメントの仕方 ○ニーズの順位の見分け方 ○障害程度区分に応じてプランに盛り込めるサービスの限界を見極めるための知識、参考プランの提示、プラン作成演習 ○視点を変えることの重要性 ○ケア計画の演習 ○ケア会議の進め方(司会等) ○モニタリングの進め方、ポイント ○具体的なネットワークの構築方法 ○具体的な事例に基づく支援経過の提示 |

| その他 | ○失敗事例の検討(成功事例に限定せず) ○現場実習など今回の実習例の追跡及び経過 |

(4)初任者研修のあり方について、改善すべき点、意見・要望等

○初任者研修のあり方について、改善すべき点、意見・要望等を自由記述で聞いたところ、以下のような回答があった。

| 内容について | ○初任者にも分かりやすい初歩的な講義を盛り込んでほしい。専門用語が多く分かりにくい部分があった。 ○研修での知識やスキル等が、何のために、誰のために必要なのか考える時間をとった後、説明があるとより定着を図りやすい。 ○同じことの反復で定着を図ることも重要だが、現場や具体的なケースに即した内容ももう少し盛り込んでもらいたい。 ○知識の詰め込みでなく、それを活用する実践的な演習の時間を増やしてほしい。 ○障害種別にどのような状態か、地域でどのように生活しているか等を、事例や映像で学びたい。 ○児童分野の内容が少ない。 ○当事者、利用者の声を聞ける講義があるとよい。 ○ケアプラン作成について個別評価を受けたい。 ○年により、講師や課題が異なり不公平感がある。 |

| 研修の進め方に ついて |

○全体の流れを事前に説明し、そのためにこういう準備をするようにという指示をしてもらいたい。(当日、今日やることを説明するのはいかがか) ○演習で実際に体験すると分かりやすく身につきやすい。 ○演習の進行役は、助言や方向修正、発言の促しをやりやすい講師が担当した方がよい。 ○グループで、他の意見を聞いたり情報交換ができるとよい。できるだけ幅広に意見等を聞けるよう、施設、在宅、行政等の色々な機関からの受講者が入るグループ編成としてほしい。 |

| 日程・場所等に ついて |

○1日にたくさんの講義があると、詰め込み的で理解しきれない。集中力に限界がある。 ○複数日程に分ける場合、日程の間隔に配慮する必要がある。(間が空きすぎるのは不具合) ○研修期間が長過ぎる。(5日開催に対する意見) ○時間が足りない。もっと日数をとってもよい。 ○開催地を複数設けてほしい。 ○長時間の研修なので、研修環境(場所、室温、テーブル配置)等をできるだけ快適なものとしてほしい。 |

| その他 | ○参加要件が分かりにくいためか、主催者の考える受講者像と離れた受講者がいる。 ○受講者のレベルに差がありすぎる。資格要件を検討すべき。 ○個人情報の取り扱いへの配慮から事例等を持ち帰れないのが残念である。 ○次年度の研修予定は、早めに通知してほしい。 ○研修受講が自分の業務に反映されるとは思えない。 |