第4章 現任研修受講者調査の結果(プロジェクト3)

Ⅰ.調査概要

1.調査目的

障害者相談支援に携わる相談支援専門員が現状の実践のなかで直面している課題を明らかにすると共に、その課題を克服し、障害者相談支援活動をさらに促進するための現任研修プログラム案を提案するための基礎資料として、各都道府県で実施されている現任研修の受講者からみた評価と課題・要望を把握することを目的とする

2.調査対象・回収状況

・研修開催時期をもとに委員会にて選定した8都道府県の現任研修受講者(回収190件)

3.調査時期

・平成20年9月~11月

4.調査方法

・都道府県における現任研修実施時に研修会場にて配布・回収。

5.結果概要

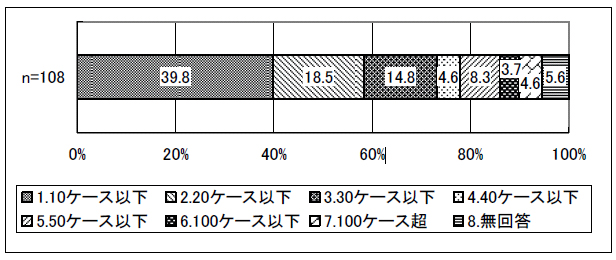

○現任研修の受講者の主担当ケース数は、10ケース以下が4割となっている。(P55~)一方で、障害分野の相談員としての経験をみると、平均6.2年で、5年以上が45%と最も多いが、3年未満も27%いた。(P56~)現任研修では管理者層の受講も想定されることや勤務形態を割り引いても、初任者より実務経験を積んだ受講者への現任研修という位置づけにあった受講者が研修を受講しているかは再検討する必要がある。

○個別ケース対応における知識・スキルの習得・活用状況を見ると、基本となる計画作成はできているが、スーパービジョン、エヴァリュエーション、サービス担当者会議の開催・運営に課題を抱えていることが分かった。

○初任者研修の受講率は78%で、相談支援事業所や相談支援専門員個人の支援で完結するのではなく、色々な機関と連携することの重要性を認識したという評価であった。

○現任研修の受講理由をみると、「相談支援に従事するため」が57%で、初任者研修に比べると受講者の研修に対する期待のばらつきは少なかった。

○研修プログラムの評価をみると、課題があると思われるプログラムとしては、「障害者福祉の動向に関する講義」「都道府県地域生活支援事業について」等の講義中心のプログラムがあげられた。(P64~) ○今後、研修で特に取り上げてほしい困難事例への対応としては、多問題家族の事例、発達障害、精神保健の専門性を必要とする事例が多くなっていた。

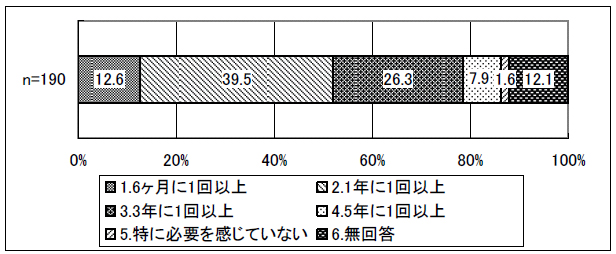

○相談支援専門員の質を確保するために必要な研修頻度は、「1年に1回以上」とした割合が都道府県同様最も多く、今後の研修プログラム見直しに当たっては、資格更新の研修か、質の確保のための研修か、目的を明確にし、それにそった検討が必要であることが明らかとなった。

Ⅱ.集計結果

1.回答者が勤務している事業所の概況

(1)事業所の基本属性

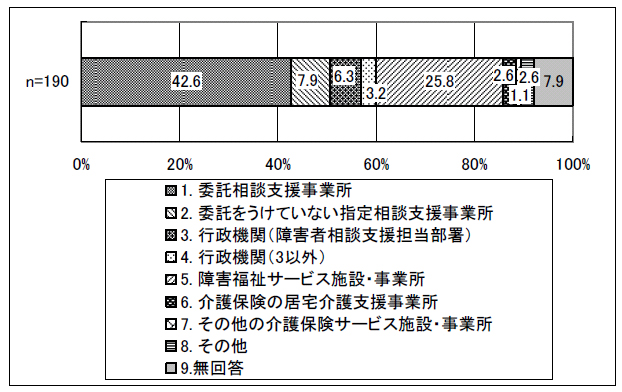

○勤務している事業所の種別は、「委託相談支援事業所」が42.6%で最も多く、「5障害福祉サービス施設・事業所」が25.8%と続いていた。

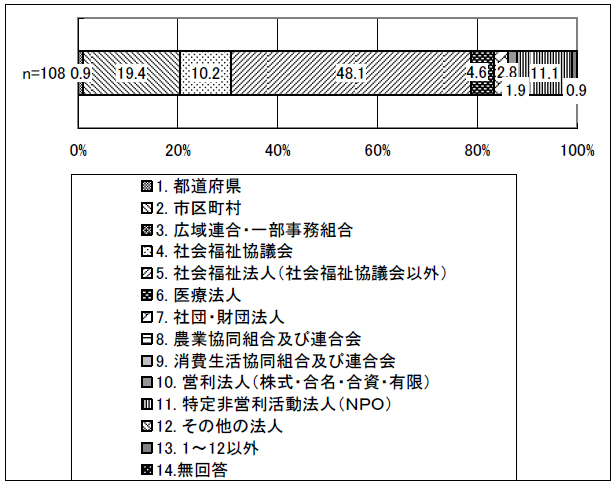

○経営主体は、「社会福祉法人」が48.1%で最も多く、「市区町村」が19.4%と続いていた。

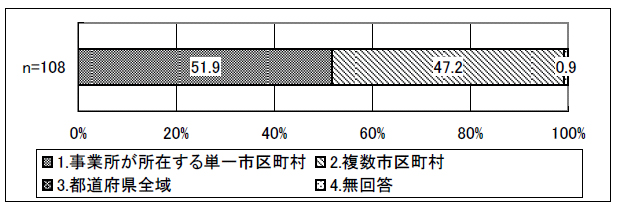

○活動圏域は、「事業所が所在する単一市区町村」が51.9%で最も多く、「複数市区町村」が47.2%と続いていた。

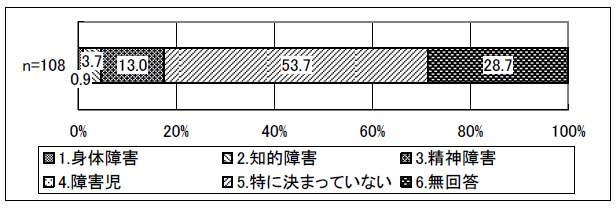

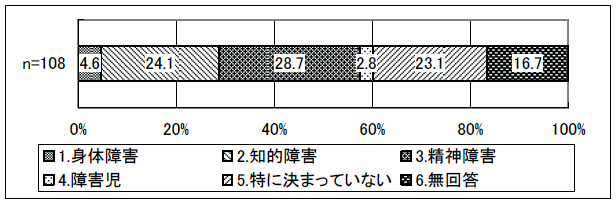

○標榜している分野は、「特に決まっていない」が53.7%で最も多かった。また、事業所の得意分野は、「精神障害」が28.7%で最も多く、「知的障害」が24.1%と続いていた。

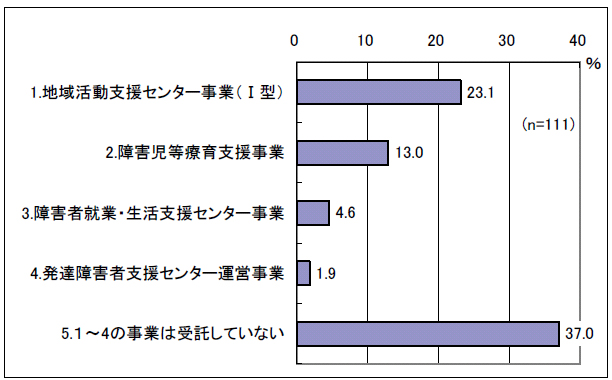

○その他の受託事業としては、「1地域活動支援センター事業(Ⅰ型)」が23.1%で最も多かった。

図表 4-1 種別

図表 4-2 経営主体(障害者相談支援に従事の場合)

図表 4-3 活動圏域(障害者相談支援に従事の場合)

図表 4-4 標榜している分野(障害者相談支援に従事の場合)

図表 4-5 事業所の得意分野(障害者相談支援に従事の場合)

図表 4-6 その他の受託事業(障害者相談支援に従事の場合)

(2)担当ケースの状況

○主担当ケースは、「10ケース以下」が39.8%で最も多く、「20ケース以下」18.5%、「30ケース以下」14.8%と続いていた。

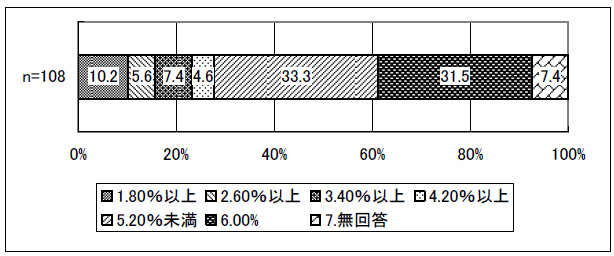

○主担当のケースのうち個別支援計画を作成している割合は、「20%未満」が33.3%で最も多く、「0%」が31.5%と続いていた。

○主担当のケースのうち3ヶ月に1回以上サービス担当者会議を開催している割合は、「20%未満」が38%で最も多く、「0%」が24.1%と続いていた。

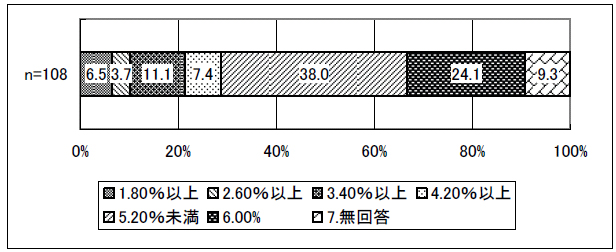

図表 4-7 主担当のケース

図表 4-8 個別支援計画 を作成している割合

図表 4-9 3ヶ月に1回以上サービス担当者会議 を開催している割合

2.回答者の基本属性

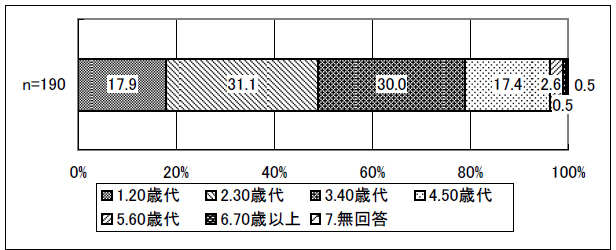

○受講者の年齢は、「30歳代」が31.1%で最も多く、「40歳代」が30%と続いていた。

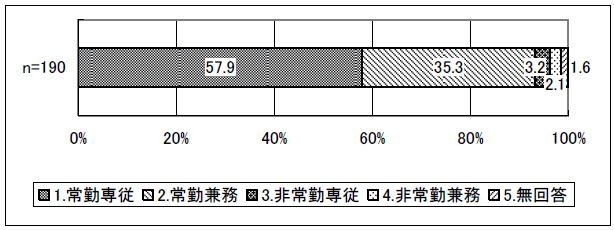

○勤務形態は、「常勤専従」が57.9%で最も多く、「常勤兼務」が35.3%と続いていた。

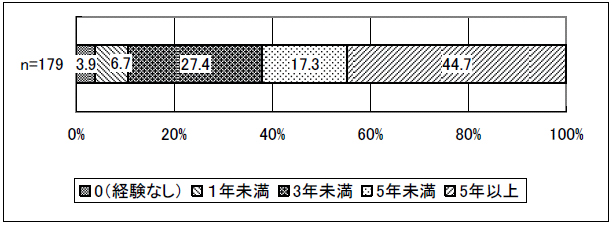

○障害分野の相談員としての経験年数は、平均6.2年(n=179)、「5年以上」が44.7%で最も多く、「3年未満」が27.4%と続いていた。

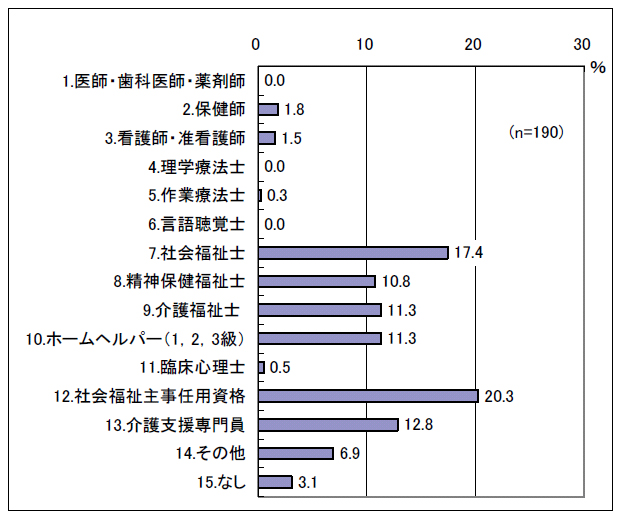

○保有資格は、「12社会福祉主事任用資格」20.3%で最も多く、「7社会福祉士」が17.4%と続いていた。

図表 4-10 年齢

図表 4-11 勤務形態

図表 4-12 障害分野の相談員としての経験年数

| 平均 | 最大 | 最小 | n | |

|---|---|---|---|---|

| 年数 | 6.2 | 29.4 | 0 | 179 |

図表 4-13 保有資格

3.個別ケース対応における知識とスキルの習得・活用状況

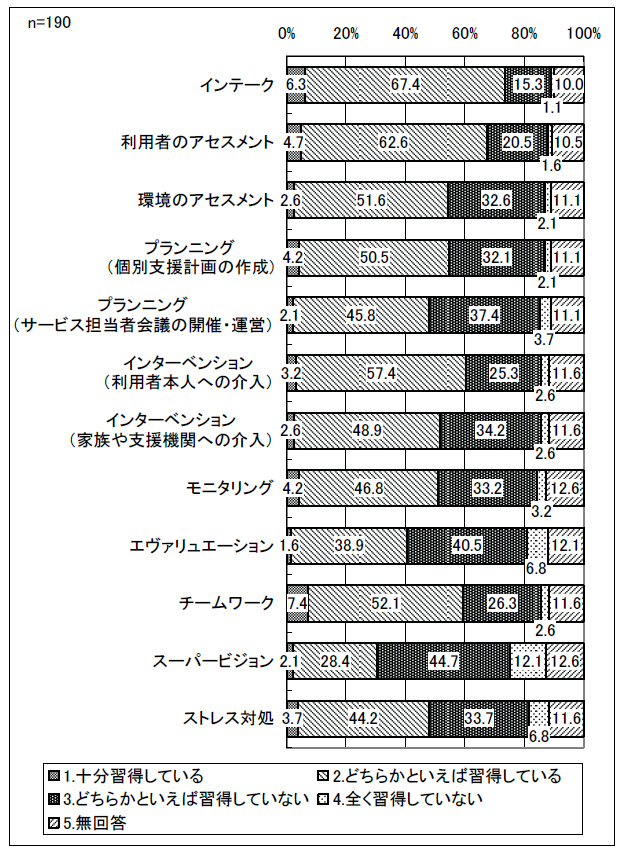

○知識について、「どちらかといえば習得していない」「全く習得していない」を合わせ、課題があると思われる項目をみると、「スーパービジョン」が56.8%で最も多く、「エヴァリュエーション」47.3%、「プランニング(サービス担当者会議の開催・運営)」41.1%と続いていた。

図表 4-14 知識

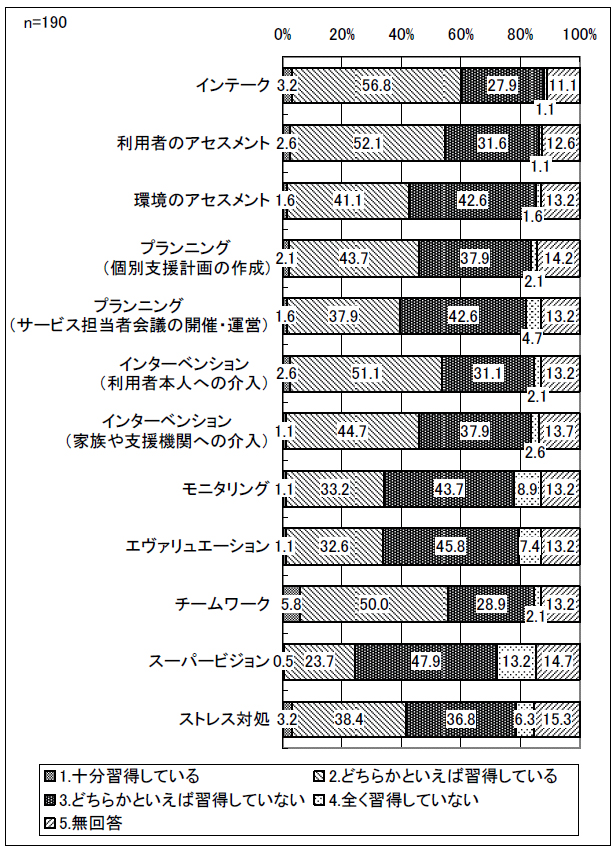

○スキルについて、「どちらかといえば習得していない」「全く習得していない」を合わせ、課題があると思われる項目をみると、「スーパービジョン」が61.1%で最も多く、「エヴァリュエーション」53.2%、「モニタリング」52.6%と続いていた。

図表 4-15 スキル

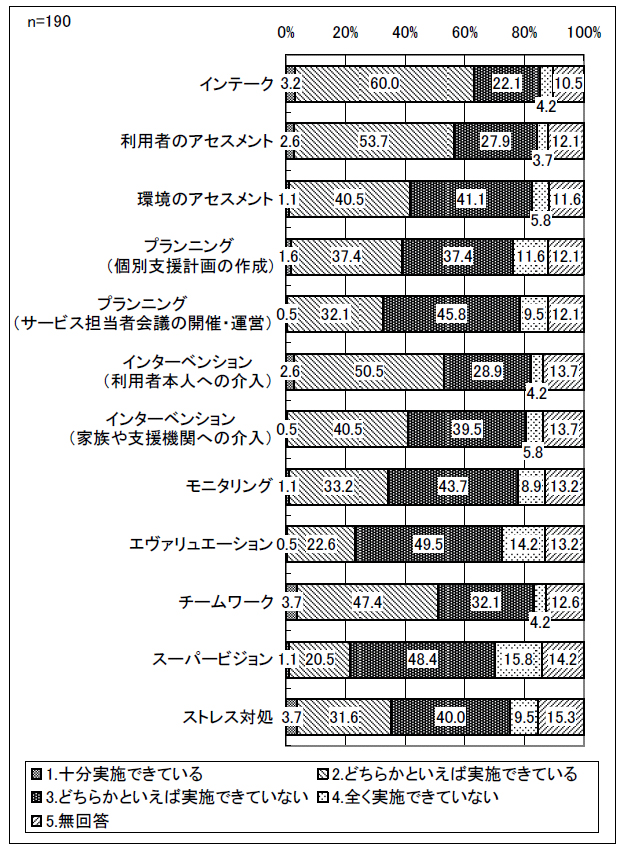

○実施状況について、「どちらかといえば実施できていない」「全く実施できていない」を合わせ、課題があると思われる項目をみると、「スーパービジョン」が64.2%で最も多く、「エヴァリュエーション」63.7%、「プランニング(サービス担当者会議の開催・運営)」55.3%と続いていた。

図表 4-16 実施状況

4.障害者相談支援に関する研修の受講状況(平成19年度)

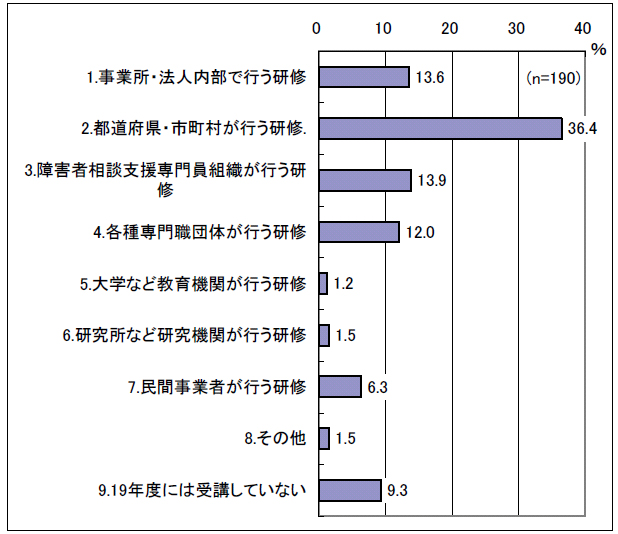

○障害者相談支援に関する研修は、「2都道府県・市町村が行う研修」が36.4%で最も多く、「3障害者相談支援専門員組織が行う研修」13.9%、「1事業所・法人内部で行う研修」13.6%と続いていた。

○受講回数は、「事業所・法人内部の研修」が平均1.2回(n=157)、「外部の研修」が平均2.2回(n=156)であった。

図表 4-17 受講した研修

図表 4-18受講回数

| 平均 | 最大 | 最小 | n | |

|---|---|---|---|---|

| 事業所・法人内部の研修 | 1.2 | 13 | 0 | 157 |

| 外部の研修 | 2.2 | 15 | 0 | 156 |

5.初任者研修について

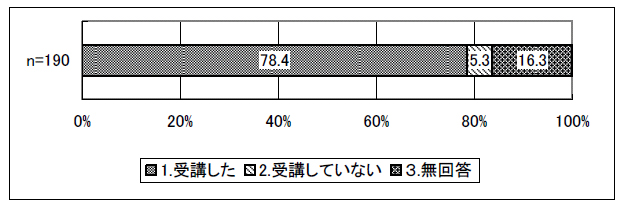

○初任者研修受講については、「受講した」が78.4%であった。

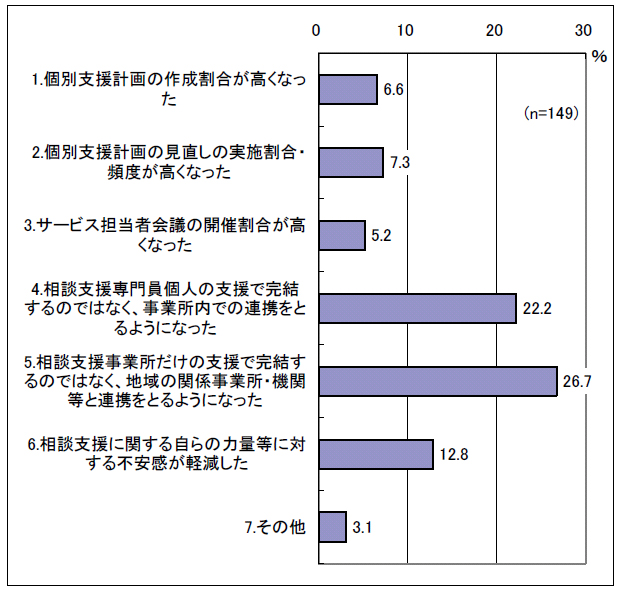

○研修受講後の変化は、「5相談支援事業所だけの支援で完結するのではなく、地域の関係事業所・機関等と連携をとるようになった」が26.7%で最も多く、「4相談支援専門員個人の支援で完結するのではなく、事業所内での連携をとるようになった」が22.2%と続いており、事業所内外の連携の重要性の認識が高まったことが分かる。

図表 4-19 受講の有無

図表 4-20 (受講した場合)研修受講後の変化

6.今回受講した現任研修について

(1)受講理由・形態

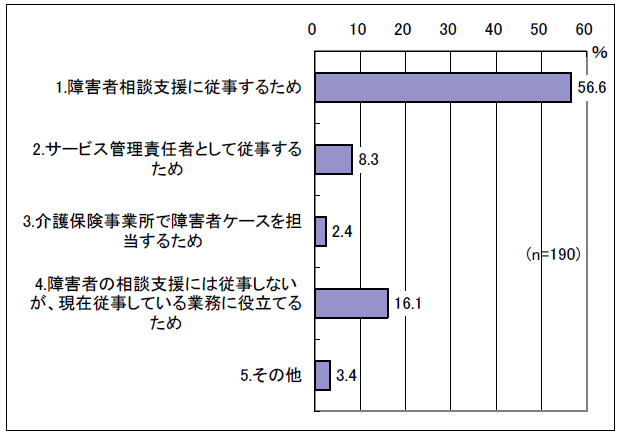

○現任研修受講の理由は、「1障害者相談支援に従事するため」が56.6%で最も多く、「4障害者の相談支援には従事しないが、現在従事している業務に役立てるため」が16.1%と続いていた。

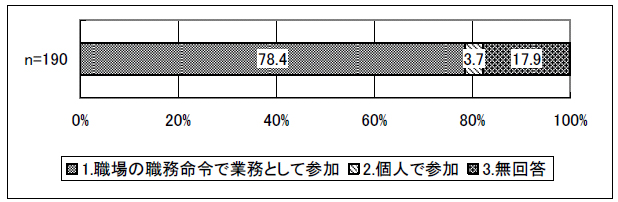

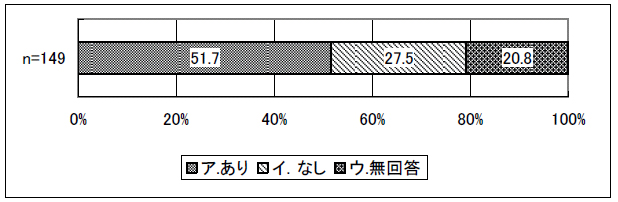

○参加形態は、「職場の職務命令で業務として参加」が78.4%、「個人で参加」が3.7%であった。前者について、職場からの研修への参加目的・習得目標の明示は、「あり」が51.7%であった。

図表 4-21 受講の理由

図表 4-22 参加形態

図表 4-23 職場からの研修への参加目的・習得目標の明示

(2)研修プログラムの評価

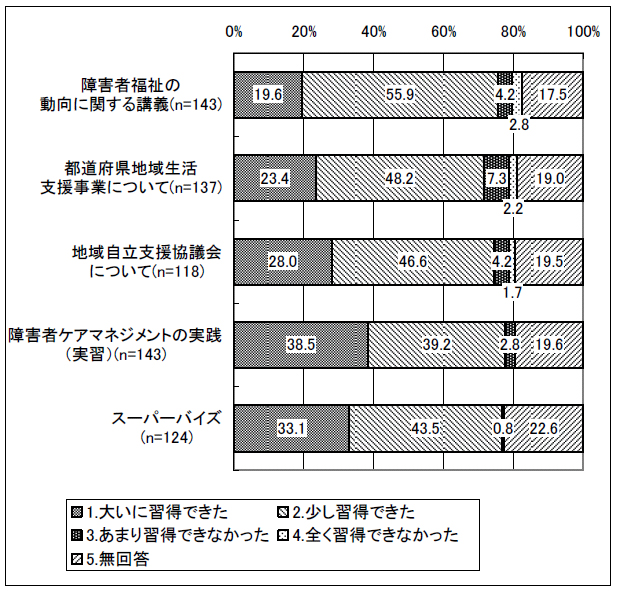

○新しい知識の習得について、「あまり習得できなかった」「全く習得できなかった」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「都道府県地域生活支援事業について」が9.5%で最も多く、「障害者福祉の動向に関する講義」が7%と続いていた。

図表 4-24 新しい知識の習得

○新しいスキルの習得について、「あまり習得できなかった」「全く習得できなかった」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「都道府県地域生活支援事業について」が13.2%で最も多く、「障害者福祉の動向に関する講義」が10.5%と続いていた。

図表 4-25 新しいスキルの習得

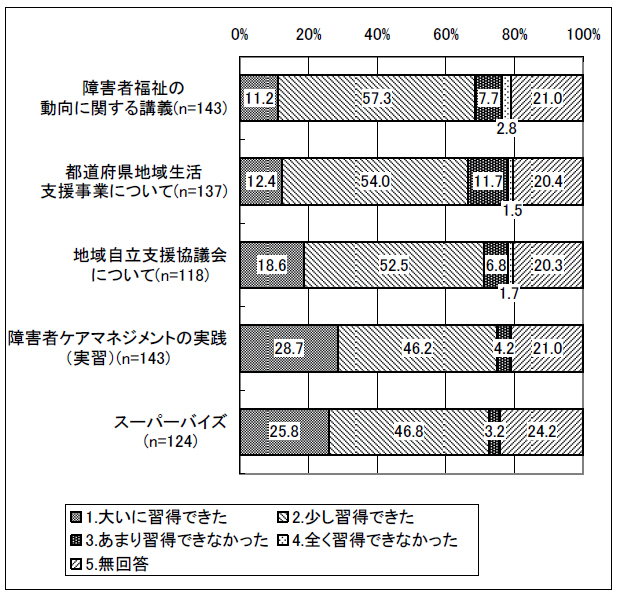

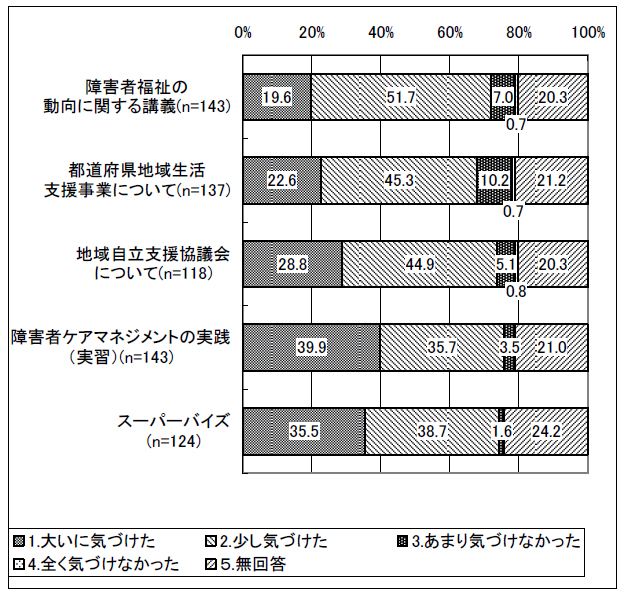

○自分の課題の気づきについては、「あまり気づけなかった」「全く気づけなかった」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「都道府県地域生活支援事業について」が10.9%で最も多く、「障害者福祉の動向に関する講義」が7.7%と続いていた。

図表 4-26 自分の課題の気づき

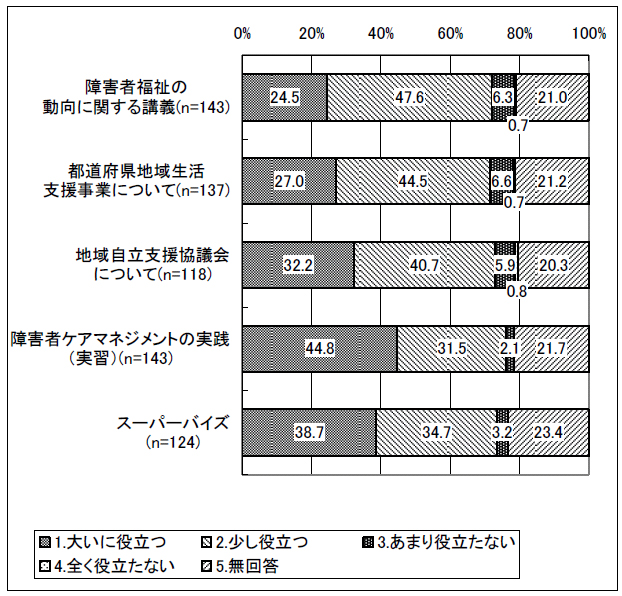

○現場での活用について、「あまり役立たない」「全く役立たない」を合わせ、課題があると思われるプログラムをみると、「都道府県地域生活支援事業について」が7.3%で最も多く、「障害者福祉の動向に関する講義」が7%と続いていた。

図表 4-27 現場での活用

(3)今後、現任研修において特に取り上げてほしい困難事例への対応

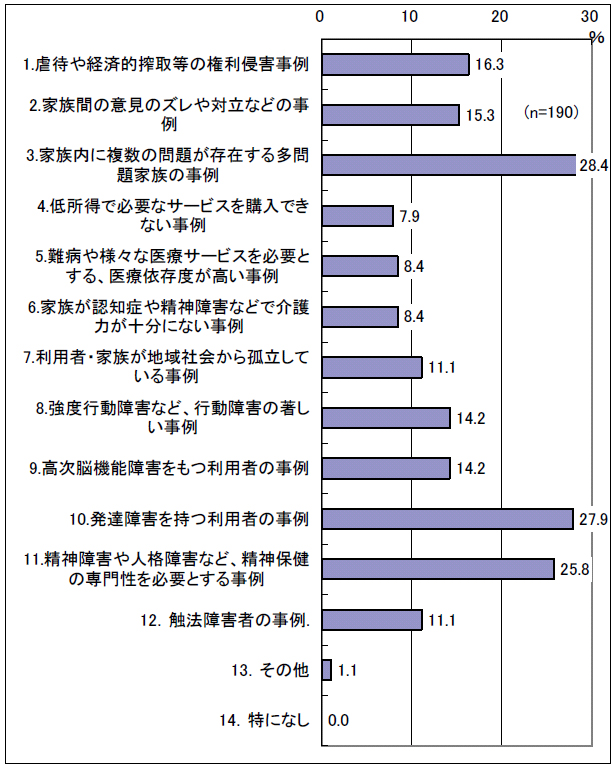

○今後、現任研修において特に取り上げてほしい困難事例への対応としては、「3家族内に複数の問題が存在する多問題家族の事例」が28.4%で最も多く、「10発達障害を持つ利用者の事例」27.9%、「11精神障害や人格障害など、精神保健の専門性を必要とする事例」25.8%と続いていた。

図表 4-28 今後、現任研修において特に取り上げてほしい困難事例への対応

(4)望ましい研修頻度

○望ましい研修頻度は、「1年に1回以上」が39.5%で最も多く、「3年に1回以上」が26.3%と続いていた。

(5)現任研修のあり方について、改善すべき点、意見・要望等

○現任研修のあり方について、改善すべき点、意見・要望等を自由記述で聞いたところ、以下のような回答があった。

| 内容について | ○研修分野が幅広いので、その後の支援につなげるには、受講者がお互いを知るネットワーク作りが重要。 ○実践模擬形式や事業所の人を呼んで話を聞くという形で、実践に役立つ有効な研修だった。 ○仕事をしていると視点がぶれたり、偏ったりするので、研修で基本を反復確認することは必要である。 |

| 研修の進め方について | ○演習が多いほうがよい。 ○グループ分けがうまく組み込まれ、情報交換ができた。 ○事例検討の目的を明確にすべき。 ○事例検討の時間を十分とってもらいたい。 |

| 日程・場所等について | ○3日間は長すぎる。3日連続だと休みにくい。 ○月初、月末の研修はやめてもらいたい。 ○研修会場をいくつかに分散させてほしい。 ○会場の制約もあるが、研修に集中できるよう、グループごとの空間を確保してほしい。 |

| その他 | ○他職種のようにキャリアパスがあるとよい。 ○勤務年数、経験年数により課題や力量が違うので、いくつかに分けて研修してほしい。 ○初任者と現任の研修の違いが分からない。 ○燃え尽きずに研鑽できるようスーパーバイズを受けられる生涯学習システムを希望する。 ○法律・制度が変わる中で理解が追いつかない。変わったときは早く知らせてほしい。 ○自学には限界があるので研修を多くしてもらいたい。 |