第7章 結論(プロジェクト5)

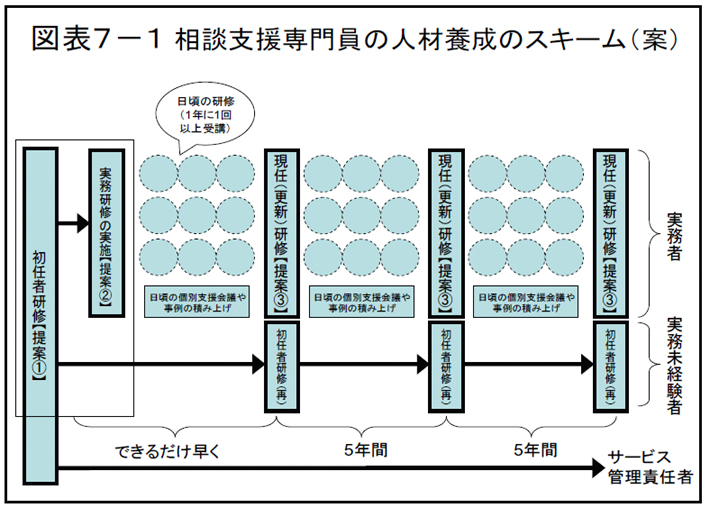

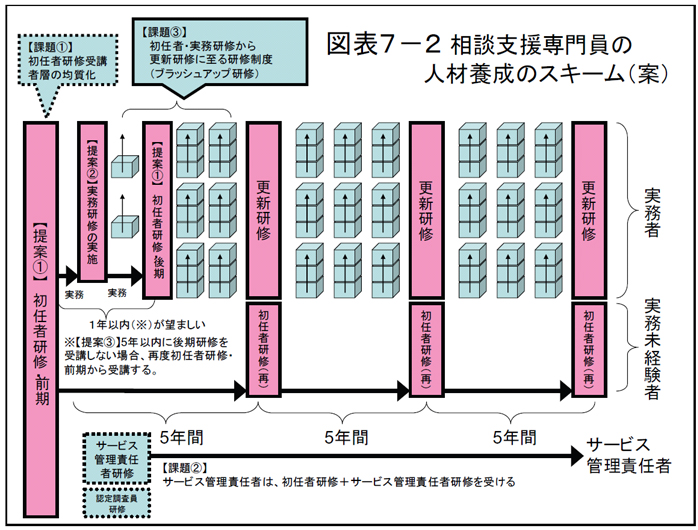

ここでは、3つの量的調査(都道府県、現任研修、初任者研修)及び質的調査としてのヒアリング調査の結果をもとに、その課題の整理をし、今後の相談支援専門員への現任研修についての具体的な提案(図表7-1を参照)と、より質の高い相談支援専門員の確立に向けての将来的な現任研修のあり方に関する提案(図表7-2)を行いたい。さらに、相談支援専門員の質の向上のためには、研修制度の企画・運営や人材養成など都道府県としての役割も重要である。そこで、これらの人材育成システムについても将来のあり方を提言したい。

Ⅰ.調査結果からみた研修実態における課題

1.3つの量的調査からの課題

①都道府県基本情報調査からの課題

人材育成を組織的施行する立場としての都道府県からみて、初任者研修に求めていることは「基本的なサービス利用計画の作成」であり、そこには面接技術、サービス調整などのスキルを獲得することを望んでいる。さらに、現任研修においては、「チームアプローチ」と「困難事例への対応」をあげ、そこには地域の社会資源開発やネットワーキング、チームアプローチなどの内容を含んでいた。しかし、研修実施に関しては、初任者研修では講師の確保で「障害者ケアマネジメント(概論)」の講師確保の困難や、講師による独自教材の使用率の高さなど、全国で同じ質を担保する必要のある研修であるにもかかわらず、これらの結果は研修の質の面で疑問が残る。また、現任研修の実施においても「障害者ケアマネジメントの実践(実習)」と「スーパーバイズ」と演習を含む科目においては都道府県外からの講師が多く、講師確保の困難が明らかとなった。さらに、教材についても講師の独自資料の使用が高く、内容のばらつきやどのように研修の質を担保することができるかが課題といえよう。

また、研修運営体制をみると半数以上が研修運営の組織がなく、自立支援協議会での位置づけも3分の1強が関係がないとしているなど、十分な研修運営体制ができているとは言い難い。さらに、その研修実施後の評価については内部評価は3都道府県、講師など外部関係者も含めた事後評価も17都道府県が実施しているにとどまっている。そのためか、都道府県における相談支援専門員の把握も40%程度が把握をしておらず、人材育成に対するビジョンは必要と回答しているにもかかわらず、実質的には十分な対応ができていない現状が見えてきた。望ましい研修頻度では、3年に1回以上とした割合は8割を超えていた。

②初任者研修受講者調査からの課題

研修プログラムの評価から明らかになったことは、受講者の年齢が若く、経験年数が浅い層では、研修に対する評価が高いということである。ある意味では、初任者研修としての役割を果たしているともいえる。また、相談支援事業所に属する受講者においても、サービス利用計画の策定が40%以下である人は研修の評価が高い。(初任者研修の受講層についてはp41の基本属性を参照のこと)また、初任者の受講理由からは、相談支援に従事するためとしているのは4割に満たない。これらは、自由記述に寄せられた意見の、「受講者のレベルに差がありすぎる」「主催者が考える受講像と離れた受講者がいる」などの意見と一致するものであろう。

さらに、研修科目のそれぞれについて評価をみると、「障害者自立支援法の概要」、「相談支援おける権利侵害と権利擁護」の評価は低い。このように評価が低い状況ではあるが、相談支援専門員として業務を遂行していく上で、根拠法の理解と利用者の権利擁護の視点は重要であり、これらを受講者が具体的に相談支援の場で活用できるようなものにしていくためにも、これらの科目のプログラム内容などの見直しが必要といえる。

③現任研修受講者調査からの課題

まず、ケアマネジメントプロセスでは、その自己評価をみると「インテーク」や「利用者のアセスメント」については、取得状況、実施状況ともに高いが、「エヴァリュエーション」や「スーパービジョン」は習得状況、実施状況ともに低いという結果となっている。これらは、研修ニーズとして高いが、その習得を促すには現行の研修方法では難しいといえ、受講者が習得しやすい形での研修プログラムの展開が望まれる。

また、研修プログラムの評価では、今回の分析で評価得点にもっとも影響を与えていたのは、「知識やスキルの実施に関する自己評価」であった。「知識やスキルが実際の支援場面で活用されていない」と思う人ほど研修の評価が高い。研修へのニードとして、知識やスキルを実際の支援の場面に結びつける方策を身につけたいというものであろう。さらに、「新しいスキルの習得」については合計得点、プログラムごとの得点ともに最も評価が低い。これは今回の研修が新しいスキルの習得に関しては評価されていないことを示している。したがって、より実践的なスキル習得のための研修プログラムが求められていることがわかる。 さらに、評価は調査対象となった都道府県で有意に差があり、研修機会が多いと思われる都道府県に属する受講者は評価が低く、逆に日頃の研修機会が少ないと思われる都道府県の受講者は研修に対する評価が高い。

初任者研修でも指摘があったように、自由記述から受講者層の力の差の問題があげられている。その力量の差を解消していくためには、その力にあった研修を用意することや研修の機会を十分確保することも必要であろう。その意味では、質を保つための研修機会への回答に如実にあらわれており、3年に1回以上としたものが約80%となる。ここでも、より質の高い専門性をもった相談支援を行っていくためには研修の機会を5年に1回の現任研修に求めるだけでは十分とはいえないのではないだろうか。そして、その内容についても相談支援専門員が、自分の力に合わせて研修を積み上げていくブラッシュアップを目的とするような研修が必要となってくるだろう。

2.ヒアリング調査からの課題

第6章においてヒアリング調査の結果と考察が行われている。そこで言及された大きな二つの内容から、課題を整理しておく。

一つ目の相談支援従事者研修の内容やプログラムに関しては、3点が指摘されている。それらは①「相談支援従事者として身につける力量については、受講者側、企画者側で大きな違いはない」が、受講者側は「知識・技術面」を、企画者側は援助者としての「姿勢」「思い」などを意識しており、また、「職場外での繋がり」も求められていること。②研修を受講する者の「バックグラウンドが多様」であること。③「権利擁護」に関する事項があがってこなかったことである。

研修とは、企画者側がある意図を持ってプログラムを組み立て、受講者に提供するものである。そして、受講者はそのプログラムを通じて、企画者が意図したものや、意図しなかったものについて学びを得ていく。

こうした研修を受講する際、受講者側は、日常の実践にすぐに役立つ事柄を期待する傾向がある。すなわち、受講者にとって研修とは、今の仕事-障害者の地域生活支援のための実践-に直接役立つものを得る機会として認識される傾向がある。それに対して、企画者側にとって研修は、「今の実践」を支援するツールであるとともに、「将来の実践」へとつながるツールでもある。すなわち、企画側は研修というツールを使って受講者に働きかけ、「今」そして「将来」の望ましい変化をもたらそうとする意図を持っていなければならない。

このように考えると、受講者側、企画者側で身につける力量について大きな違いがないことは、次のように解釈できる。すなわち、企画者側が受講者側の研修ニーズをしっかり把握して、適切なプログラムを企画・提供できているとみることもできる反面、受講者層を現在の到達点から次のレベルへと導こうとする視点-現状分析の上での相談支援体制全体を視野に入れたステップアップを図ろうとする計画-を企画者側が持ち得ていないのではないかという危惧も、その中に見て取れる。 受講者層のバックグラウンドが多様であることは、特定の層が感じている実践課題に絞り込んで、それにしっかりと応えられる研修を企画することが難しくなる。この点は受講者層の絞り込みをいかに行うかという、研修内容というよりも研修システムの運営という課題に引き継がれていく。

また、「権利擁護」に関する指摘は非常に重要であり、興味深い論点を提示する。相談支援活動が利用者の権利を擁護するものであることを考えると、調査結果として「権利擁護」に関する言及があまりみられなかった点は熟慮に値する。実践上で権利擁護を意図した活動がなされていないのか、それとも、なされているけれども、それを権利擁護として意識できていないのかは、今回の調査からは分析できていない。しかしながら、企画者側から考えると、研修というツールを通して相談支援活動に従事する受講者すべてに、それらの活動が障害者の権利を擁護する活動であることを認識させること、それがどんな権利をどのように擁護しているのかを意識させることは、必要不可欠の課題であると考えられる。権利擁護とは、単に日常生活自立支援事業や成年後見制度を活用することだけではない。相談支援や各種のサービス利用のすべての局面を通じて、いかにして「権利擁護の実践」を意識させ、そうした活動の展開が促進されるような内容を盛り込んでいくかは、研修企画における大きな課題である。

二つ目の、都道府県における人材育成システム、相談支援従事者研修については、①「研修機会は5年に1回ではなく、頻度を高めること。相談支援従事者研修以外の研鑽機会を設けること」が必要と認識されており、そのためには「都道府県の研修企画・主催者側で、方針や方策を明確化し、それらを関係者で共有化し、継続的に実践していくこと」が指摘されている。これは、企画者側が人材育成計画を持っていなければならないということである。ただし、②「研修と実践とが断絶しない流れづくりをシステムとして構築していくことが重要」という、非常に大切な示唆がなされている。 研修という営みは、「企画者」「受講者」「プログラム内容・講師」という3つの要素によって成立するものである。さらに、研修というサービスのユーザーである受講者は、実務においては相談支援従事者として利用者に対する相談支援というサービスを提供する。こう考えると、当然ながら研修というプログラムの先には「サービス利用者である障害者」の存在が見えてくる。さらに、こうした研修に対して一定の費用を支出する「スポンサー」すなわち都道府県や市町村等の存在も視野に入ってくる。

さらに、相談支援従事者の相談支援というサービスの質は、研修というプログラムだけで向上するものではない。利用者への相談支援の経験を重ねることはもちろんであり、さらに、相談支援専門員個々の「自己啓発」、「所属機関における同僚・上司への相談」、「機関内での事例検討」、スーパービジョン等の「OJT」、関係機関と利用者で行われる「ケア会議」、他事業所の相談支援従事者との情報交換や経験の共有等の「相互の支え合い」、地域自立支援協議会における経験の共有や相互評価、研修、事例検討等の「ブラッシュアップ」、そして職場を離れての研修である「Off-JT」など、さまざまな要因による複合的な作用がサービスの質を規定する。研修は、このようにサービスの質に影響を与える要素の中の一つであるが、サービスの質をどのような方向に向けて高めていくかを指し示すことができる意図的な介入でもある。

このように考えると、「研修というツール」をどのように活用していくのかを考えることが非常に大切になってくる。「研修というツール」は、研修企画者側が能動的に活用できるものであるが、どういった価値・理念をもとにした人材育成計画をもち、研修という枠組みの中に何をどのように入れ込むのか、すなわち、どのようなコンテンツを用意するか、それは何を狙いとするのかが重要になる。そして、そういった事柄を考える機能-企画集団としての機能-を、誰(どの組織)が担うのかが重要になる。こうした企画集団としての機能を担う存在がなければ、研修は国が示した枠組みの再現に過ぎないものになってしまう。

繰り返すが、研修は「ツール」であり、ツールは目的に沿って選択的に使用されるべきものである。目的は理念から導かれると同時に、現実の問題点を把握し、理念に沿ってその現実の問題点を改善していこうとすることから導かれるものである。この現実は、都道府県、市町村によって、個々の障害保健福祉圏域によって様相が異なる。この、それぞれにおいて、現実を把握し、その中から課題を掬い取り、どこに向かって課題の解決を図っていくのかを考え、そのための方策を練る企画集団を抜きにしては、現場に即した有効な研修は成立し得ないのである。

ヒアリング調査からは、第6章にあるようにさまざまな示唆を得ることができた。そして、それらを構造的にとらえ直すとき、どんな障害を持った人であっても、その人が地域で豊かに暮らし続けられることを目的地として、そこに至るために相談支援従事者が活動するそれぞれの場(地域・圏域・市町村・都道府県)ではどういった課題があり、その一つひとつの課題を乗り越えていくために、何を為していく必要があるのかを話し合い、計画する企画集団が形成されることが必要だと指摘できる。そして、その企画集団は障害者の地域生活支援の現状に対峙する相談支援従事者が感じ取るリアルな現状と課題を集約し、分析し、その課題を乗り越えていく方策を企画する力量を持っていなければならない。課題は実践から掬い取られ、整理され、研修という「ツール」を通して課題解決のための知識・技術・態度等が示される。研修受講者はそこで「学び」とったことを実践の場で「使う」。そして使ったうえで生起する問題や課題がさらに掬い取られ、研修という「ツール」を通じて課題を解決するための新たな知識・技術・態度等が示され、参加者はそれらを自らの現場実践に還元していく。こうした循環構造が形成され、その結果として相談支援従事者の力量の向上が図られ、こうした相談支援に質の向上のサイクルを通じて障害者の地域生活がより豊かなものになるのである。こうした実践と研修を行き来するサイクルを形成し、そのサイクルを意図的に活用しながら、相談支援従事者の力量の向上と、相談支援の活動、すなわち障害者の地域生活の支援が展開しやすい地域を構築していくことが求められるのである。

Ⅱ.現実的な提案

1.調査から見えるスキーム案

これまでの調査結果を踏まえて、現行の相談支援従事者の研修体系について3点の提案を行う。なお、この提案は現在の研修体系の大枠を変更せずに行える現実的なものを想定している。

現時点での相談支援専門員の養成は、初任者研修を受講し、その後相談支援専門員の実務に就いた上で、5年の間に現任研修を受講することで相談支援専門員としてサービス利用計画費の作成・請求を行うことができるものとなっている。

これに対して、「初任者研修プログラムの修正」「実務研修の実施」「現任(更新)研修の実施という3つの提案を行うことで、現行の研修体系を補強することができると考える。

| 現実的な提案

提案1 初任者研修プログラムの修正 |

この中の初任者研修は、相談支援従事者としての基礎知識を習得することを目的とした研修となっている。この初任者研修では、相談支援従事者とサービス管理責任者が合同で受講すること等で事例を用いた相談支援の演習が成立しにくくなってしまうなどの課題を持っている。この問題は人材養成システム全体に関係するものであるため、この提案では触れないが、初任者研修のプログラム内容は、現在のものを踏襲しつつ、個々の内容についてはさらに深めていくことが必要と考えられる。そのポイントは以下の通りである。

・障害者自立支援法のみでなく、障害者福祉や関係法令・制度も含めて理解する。

・相談支援に関して、障害当事者の参加をえて学ぶ場面をつくるとともに、障害当事者の思いを大切にする。

・障害者ケアマネジメントの計画作成において、エンパワメントの視点を重視する。

・ケアマネジメント事例を通して当事者のエンパワメント、アドボカシー等を学ぶ。

・地域自立支援協議会の機能と役割を学ぶ。

| 現実的な提案

提案2 初任者研修受講者で、障害者相談支援の実務に携わる者を対象にした「実務研修」の実施 |

さらに、初任者研修を受講し、実際に相談支援従事者として障害者の地域生活支援に従事する者に対しては、「実務研修」を具体的な業務に役立つような内容を学習できる機会を提供する。これにより、相談支援従事者としての基本的な力量を補完することをねらう。その内容については、以下の通りである。

・個別ケア会議の進め方

・具体的なネットワーク構築の方法

・障害程度区分の仕組みや支給決定プロセスの理解

・指定相談支援に関する基準省令、解釈通知等の理解

・サービス利用計画作成費の請求方法等の実務の理解

| 現実的な提案

提案3 現任研修に更新研修としての性格をも持たせる |

現在行われている現任研修は、初任者研修受講に受講し、受講者はその受講終了を持って相談支援専門員となる。この受講は、初任者研修を受講したのち5年の間に受講することとされている。

この現任研修に「更新研修」としての性格を持たせるとともに、その内容について以下のように提案する。

・障害福祉施策等の最新動向を学ぶ。

・県内で実施されている地域生活支援事業について理解する。その際、単なる事業の説明に終わるのではなく、具体的な取り組み状況や実践事例を用いて説明し、それをもとに受講者が自らの取り組みを振り返れるようにする。

・地域自立支援協議会の運営や課題を理解する。その際、都道府県内の実際の実践例を通して学べるようにする。

・ケアマネジメントプロセスを学ぶ。その際、障害当事者の思いを中心にしたケアマネジメントプロセスの展開ができているかを検証する。

・受講者が持ち寄った相談支援事例を用いて、スーパービジョンを受けることで、受講者が自身の相談支援専門員としての到達点と課題を明らかにできる。

なお、この「現任(更新)研修」の受講によって相談支援専門員としての身分が発生することから、障害者の地域生活支援に携わる者としては初任者研修終了後、できるだけ早い時点での受講をすることが望ましいと考える。

2.初任者研修の内容の補足

(1)初任者研修の課題

現行の初任者研修については、相談支援の実務についているもののほか、各障害福祉サービスの現場の職員、介護保険事業所の職員、行政の福祉担当職員等、さまざまな受講生で構成されている。 初任者研修については、ケアマネジメントについての受講者に一定の評価もなされているが、初任者研修受講者調査、都道府県基本情報調査、ヒアリングにおいて下記のような課題も出てきた。

①「障害者自立支援法の概要」

・初任者研修受講者調査における研修プログラムの評価において、新しい知識やスキルの習得、自分の課題の気づきのいずれも、他の科目と比べて、「あまり気づけなかった」「全く気づけなかった」の割合が多くなっている。

・「障害福祉サービスの体系化・一覧化」「自立支援法と他法・他制度(介護保険・生活保護等)の関係」について、初任者研修受講調査における習得したい知識・スキル等についての自由記述において回答がある。

・「めまぐるしく変わる制度の変化への対応」について、ヒアリング調査において回答がある。

②「相談支援事業と相談支援専門員」

・都道府県基本情報調査において、教材作成困難度が比較的高くなっている。

・面接技術(講義やロールプレイ等の実践)、ケア会議の進め方(司会等)、具体的なネットワークの構築方法等について、初任者研修受講調査の自由記述において意見がある。

・倫理と基本姿勢について、ヒアリングにおいて、相談支援専門員としての基本的姿勢や思い、障がいの前に「人」としてみる視点が必要との意見がある。

・個別支援会議の運営の能力、技術について、不足しているというデータが、ヒアリングにある。

・当事者、利用者の声を聞ける講義の必要性についての意見が初任者研修受講調査の自由記述にある。

③「障害者自立支援法における個別支援計画の作成」

・本人の意向のアセスメントの仕方やニーズの順位の見分け方等について、初任者研修受講調査の自由記述において意見がある。

・個別支援計画(サービス利用計画)の作成において、エンパワメントの視点での計画作成をどう行うかという意見がヒアリングにある。

・支給決定プロセスや障害程度区分に対する理解についての意見がヒアリングにある。

・アセスメント力についての意見がヒアリングにある。

・ニーズの引き出し、見極めについての意見がヒアリングにある。

④「障害者ケアマネジメント(概論)・ケアマネジメントの展開」

・講師確保の困難度が、都道府県基本情報調査において高くなっている。

⑤「ケアマネジメントの展開」

・講師確保の困難度、教材作成の困難度が、都道府県基本情報調査において高くなっている。

・都道府県基本情報調査において、都道府県が受講者に求めていることとして、基本的なサービス利用計画の作成、基本的な面接技法、事業者とのサービス調整能力、地域との関係作り、適切なモニタリングがある。

・地域の社会資源の把握、理解、本人の意向のアセスメントの仕方、自らの支援の評価方法について、初任者研修受講調査の自由記述に記載がある。

・モニタリングの技法についての意見がヒアリングにある。

⑥「障害者の地域生活支援」

・就労や医療分野の知識について強化を求める意見が初任者研修受講調査の自由記述やヒアリングにおいてある。

⑦「相談支援における権利侵害と権利擁護」

・初任者研修受講調査の研修プログラムの評価において「新しい知識の習得」、「新しいスキルの習得」、「自分の課題の気づき」の項目が低くなっている。

⑧「地域自立支援協議会の役割と活用」

・講師確保の困難度が、都道府県基本情報調査において高くなっている。 ・地域自立支援協議会について、地域の課題を共有できるような運営方法や、個別支援会議の積み重ねから地域の課題を導き出す技術について求める意見がヒアリングにある。

・地域診断の視点についての意見がヒアリングにある。

⑨「演習Ⅰ・演習Ⅱ・演習のまとめ」

・教材作成の困難度が、都道府県基本情報調査において高くなっている。

・本人の意向のアセスメントの仕方、失敗事例の検討、知識を活用するための実践的な演習の充実、ケアプランの個別評価等の意見が初任者研修受講調査の自由記述にある。

・アセスメント力の向上やエンパワメントの視点での計画作成力の向上についての意見がヒアリングにある。①ケア会議の進め方、知識を活用するための実践的な演習の充実等の意見が初任者研修受講調査の自由記述にある。

・モニタリングの技法やモニタリングを中心とする演習の充実の意見がヒアリングにある。

・個別支援会議の運営能力や技術、エンパワメントの視点での計画作成についての意見がヒアリングにある。

・モニタリングの進め方、知識を活用するための実践的な演習の充実についての意見が初任者研修受講者調査の自由記述にある。

(2)初任者研修科目の見直しの整理

以上の課題を踏まえ、初任者研修科目の見直しにおいて、「障害者自立支援法の概要」、「障害者の地域生活支援」については、時間数を増やし強化すべきと考える。

「相談支援事業と相談支援専門員」、「障害者ケアマネジメント(概論)」、「相談支援における権利侵害と権利擁護」については、内容の見直しが必要である。

また、「地域自立支援協議会の役割と活用」については、時間の短縮と内容の見直しが必要である。

なお、講師確保のバックアップを行う必要性の高い科目として、「障害者ケアマネジメント(概論)」「ケアマネジメントの展開」「地域自立支援協議会の役割と活用」があげられる。さらに、「ケアマネジメントの展開」「演習Ⅰ・Ⅱ」においては、教材作成のバックアップを強化することも求められている。

(3)初任者研修の内容の補足(提案1)

初任者研修の内容の補足について、初任者研修受講者調査、都道府県基本情報調査、ヒアリングで浮き彫りにされた課題から内容の補足について提案をする。(内容詳細はp130~135参照)

以下、主な科目についての提案内容である。

①「障害者自立支援法の概要」・・・障害福祉に関する自立支援法にとどまらない体系的な内容や関係する他法・他制度(介護保険法・生活保護法)についての内容を盛り込む必要がある。

②「相談支援事業と相談支援専門員」・・・倫理と基本姿勢についての内容については、より強化する必要がある。

③「障害者自立支援法における個別支援計画の作成」・・・エンパワメントでの視点での計画作成について、強化する必要がある。

④「障害者の地域生活支援」・・・各科目の課題として出ていた、障害当事者の思いを大切にした障害者の地域生活支援の視点について、あらためて内容に盛り込む必要がある。

⑤「相談支援における権利侵害と権利擁護」・・・相談支援におけるアドボカシーとエンパワメントの視点についての内容について強化する必要がある。

⑥「地域自立支援協議会の役割と活用」・・・地域自立支援協議会の機能と役割について、より具体的に盛り込む必要がある。

(4)初任者研修標準カリキュラムについて

これら課題と提案をふまえ、初任者研修標準カリキュラムの新旧対照表を作成しp130~135のとおり整理した。

3.実務研修の実施

(1)実務研修の実施(提案2)

現行の5日間の初任者研修修了者からは、相談支援の実務についている受講者のみを対象として、さらに実践的な研修の機会を望む意見が多くあった。

そのため、実務に直結する具体的なケア会議の進め方、具体的なネットワークの構築方法、障害程度区分認定の仕組み、支給決定プロセスの理解等について、初任者研修終了後、3か月程度の実務を経て、実務研修を実施することを提案する。

(2)実務研修の標準カリキュラムについて

実務研修の標準カリキュラムについては、以下のとおり提案する。

<目的>

初任者研修受講修了者で、現に障害者の相談支援の実務にあたっているものを対象に、実務をする上で必要な具体的な技術や知識の取得、相談支援を行う上での実務上の仕組み、実務において生じた疑問や課題の解決を図ることを目的とする。

<対象者>

都道府県の実施する初任者研修を受講終了し、かつ障害者の指定相談支援事業所において、障害者の相談支援に現に従事しているものを対象とし、受講を必須の要件とする。 なお、初任者研修受講年度に実務についていないものは対象外とし、実務についたのちに翌年度以降の実務研修を受講するものとする。

<内容>

1日研修(6時間)とし、実務に直結する内容で構成する。

科目は①「個別ケア会議やネットワークの構築についての実務」(2時間)、②「相談支援の実務上の仕組み等について」(2時間)、③「相談支援の実務におけるQ&A」(2時間)で構成する。

①においては、実務に直結する具体的なケア会議の進め方、具体的なネットワークの構築方法について学ぶ。②においては、障害程度区分認定の仕組み、支給決定プロセスの理解、請求業務等の実務を学ぶ。③においては、日頃行っている相談支援の実務の上で出てきた疑問や課題の解決を図ることを獲得目標とする。(内容詳細はp137参照)

(3)実務についていないものに対する初任者研修の扱い

現任研修は実務についていないものも数多く受講している実態がある。これら実務についていない受講生は、5年に一度、再度、初任者研修を受ける仕組みとすることを提案する。

(4)見直し後の効果のポイント

見直しを図ることにより、初任者として確認すべき当事者をエンパワメントするためのケアマネジメントであること、支援者の思いではなく当事者の思いをしっかりと受け止めること、障害者自立支援法のなかでのサービス利用計画作成だけが相談支援の役割ではないことをしっかりと受講生に伝えることが可能になる。

また、制度やサービスだけが障害者を支えるのではないこと。アセスメント表の作成やネットワークづくりという名の会議を開くことだけがケアマネジメントのツールではなく、足で情報を集めて地域の中でケアマネジメントしていくということが大切であり、障害者を支える地域を試行錯誤でつくっていくことも、地域でのケアマネジメントの果たす大きな役割で、相談支援従事者はその力をつけることが必要であるといった内容についても強化されることになる。

4.現任研修プログラムの提案

(1)現在の「現任研修」で強化すべきもの

相談支援事業に従事する現任者にとって求められることは、大きくは常に新しい知識を習得し活用すること、そして障害者ケアマネジメントプロセスにおける援助技術の向上を図ることといえる。

受講者の背景として調査によれば、現任研修受講者の保有資格は「社会福祉主事任用資格」が20.3%で最も多く、次いで専門職資格の社会福祉士が17.4%と続いている。また事業所としては相談支援事業単独での受託が半数近くを占めており、専門的な相談支援事業との受託はないことが多い。その上相談支援事業所としての障害における得意分野は「特に決まっていない」、標榜している分野も「特に決まっていない」としているところもあり、障害種別を越えて対応している状況が伺える。しかし研修への参加率は決して高いとはいえず、「平成19年度には受講していない」と1割近く回答した。この背景には、相談支援としての業務が広がっていく中で自己研鑽や援助技術の習得、向上の場を求めながらも、単独の相談事業所としては人員配置も少なく、研修に数多く参加することが困難な職場の環境があるといえる。

*新しい知識やスキルの習得

:調査から「障害者福祉の動向」「都道府県地域生活支援事業について」「地域自立支援協議会について」に関する講義については、評価が低い。これは現任研修受講者にとってはすでに知っている情報の確認や、行政からの制度や事業説明にとどまっていることが多いために関心が低いといえる。本来制度運用においては重要である科目でありながら、現任者からは「実際の支援に制度や事業が生かしきれない」という声も聞かれており、それは現任者の生かしきれない援助技術の問題だけではなく、制度や事業の活用について情報が適切に届けられているか、具体的な例示をしながら活用しやすい情報の提供になっているかを改めて見直す必要もある。

*障害者ケアマネジメントプロセス、スーパーバイズ

:個別ケースにおける各場面では、現任研修受講者の自己評価から「インテーク」「アセスメント」では習得状況も実施状況も高い評価を得ているが、「エヴァリュエーション」「スーパービジョン」は習得状況、実施状況ともに低い。さらには苦手なこととなると「プランニング」「サービス担当者会議」が加わり、実際の支援における運営についても困難な様子がみえる。現任者の業務において実際プランニングを行なっていながらも自信のなさが伺え、担当者の力量によるところが大きい。さらに言えば、自己評価が高い「インテーク」「アセスメント」であっても、初任者研修において習得する「障害当事者の思いを聴く」ことが継続し生かされているものか改めて検証することも必要といえる。「障害当事者の思い」に寄り添ったプランになっているか、生活のしづらさは軽減できているか、エンパワメントされたのかを相談支援専門員や相談支援事業所の主観的評価ではなく、共通の指標やチェックシートをもって振り返ることが求められる。中でも「プランニング」が目的にならないように「モニタリング」は特に強化が必要である。このように障害者ケアマネジメントプロセスにおける各々のスキルアップが求められる状況にある。また研修の進め方においても演習や実践的なものを多く取り入れることにより、課題の気づきを導きだすことが求められる。ただ現任研修受講後の変化は顕著であり、「相談支援事業所だけの支援で完結するのではなく、地域の関係事業所・機関等と連携をとるようになった」(26.7%)が最も高く、「相談支援専門員個人の支援で完結するのではなく、事業所内での連携をとるようになった」(22.2%)、「相談支援に関する自らの力量等に対する不安感が軽減した」(12.8%)と続く。これまで如何に担当者個人で、または事業所単独で抱え込みながらの支援になっていたかが伺える。スーパーバイズを受けることで、チームアプローチや地域での連携に自信を持って取り組めるようになったと回答している。さらにスーパーバイズに関しても、スーパーバイザーとしての立場、バイジーとしての立場を具体的な演習を盛り込むことによりチームアプローチについて理解することが求められる。

個別支援を重ねるほど、チームでの支援が求められ、地域での連携が不可欠になっていくことが実践として形作られている。こうした基本的な個別ケースの対応について、具体的な事例や演習をとおし習得を強化していくとともに、高次脳機能障害、発達障害、高機能自閉症、虐待・多問題家族等の困難事例における援助技術の習得も強化していく必要がある。

*困難事例の対応

:重複障害や多様なニーズを有する相談者に対応していくことが求められる現任者からは、今後現任研修で取り上げて欲しい困難事例として「家族内に複数の問題が存在する多問題家族の事例」「発達障害を持つ利用者の事例」「精神障害や人格障害など、精神保健の専門を必要とする事例」などがあげられている。今後こうした状況を踏まえ、研修機会を確保する上でも、この現任研修を業務としてしっかりと位置づけ充実したものに強化していくことが求められる。

*地域づくり

:「個別ケースの対応」と「地域づくり」が重要とされる相談支援専門員にとって、改めて障害者ケアマネジメントにおける各場面での具体的事例をとおして習得するよう強化を図ることが必要と思われる。個別事例の積み重ねから地域自立支援協議会の必要性を認識し、障害者ケアマネジメントにおいては地域でのシステム構築が重要であると体験的に捉えることができる。ただ現在の研修においては地域づくりのプログラムが十分であるとはいえない。今後は自分の関わる市町村や障害保健福祉圏域をどのように改善、開発していくかを考えていくためにも、個別事例を地域診断と合わせ、個別の課題と地域の課題の繋がりを認識できるようなプログラムを検討する必要がある。

(2)あらたな項目として追加すべきもの

今後、相談支援事業所が地域でくらす障害者の相談支援として有効な社会資源となるためには、相談支援に従事する現任者の研修を充実していくことが重要となる。プログラムの中に新たに取り入れていく項目として、次のように整理できる。

*自己評価:相談支援専門員、相談支援事業所としての自己評価の項目を設け、相談支援 をしていく上で事業所として、個人としての強さや弱さを自己覚知する。そのことにより、支援のあり方を知り、弱さを補うための研修プログラムに繋げていく。

*モニタリング:初任者研修では、「障害当事者の思いを聴く」ことを学び、障害当事者の思いをプランニングすることを強化していくが、現任研修においては、プランニングの実際を踏まえ、当事者の参加によりモニタリングを実施しプランの見直しについて強化していく。

*地域診断:相談支援専門員や相談支援事業所のみで完結することなく、個別ニーズを地域のニーズとして捉え、地域を把握し発展させていくためにも習得へ強化していく必要があると思われる。

*メンタルヘルス:精神的ストレスが多い業務であるため、ストレスへの対処方法を学ぶことが、安定した利用者支援にも繋がる。

今後、ますます障害者の相談支援が重要視されていく中にあって、マンパワーの拡大と質の担保が求められるが、相談支援に従事する者は専門性を高めながらも地域の調整役として、障害があっても一人ひとりが自分らしく生き生きと暮らし続けられるように研鑽を重ねていくことが必要である。さらに、地域で核となる人材を育てる研修として強化していくためにも、ブラッシュアップを継続的に行なっていくことが重要となる。

Ⅲ.研修プログラムの将来像

1.研修を支える仕組みと考え方

相談支援専門員の人材養成のあり方の将来像について述べるのが本節のねらいである。前節では現行の研修体系の枠組の中での提案であったが、ここでは一部その枠組を越えた提案も行うとともに、いくつかの課題を提示する。

※クリックすると拡大画像をご覧になれます

| 研修プログラムの将来像

提案1 初任者研修として前期研修と後期研修を用意し、前期研修・実務研修・後期研修という相談支援専門員になるまでの研修を概ね1年以内に修了する。 |

相談支援専門員として活動するのに必要な知識と技術、価値を修める研修として初任者研修(前期)、実務研修、初任者研修(後期)を設定する。

受講者は「初任者研修(前期)」を受講した後、障害者相談支援の実務に従事し、そのなかで直面する実務上の疑問や悩みを解消すべく「実務研修」を受講する。これによって「初任者研修(前期)」で学んだ障害者の相談支援の理念や基本的な考え方を実践に落とし込みながら、その実践がスムーズに運ぶように実務的な知識・技術を踏まえた実践が行えることを目指す。さらに、実際の相談支援活動の経験をもとに、自らの実践の質を高めていくための内容を持った「初任者研修(後期)」を受講することで、受講者は相談支援専門員としての学習の基本的な知識、技術、価値を修めることになる。そして、その基本をもとにして、障害者の相談支援活動を展開していく。

この最初の基本となる研修過程は、概ね1年以内に終えることが求められる。

| 研修プログラムの将来像

提案2 実務研修の実施 |

実務研修については、本章Ⅱにおいて提案したとおりである。

| 研修プログラムの将来像

提案3 更新制を実施し、相談支援の実務に従事しない者については、次回更新時は再度、初任者研修を受講する。 |

相談支援専門員は、5年を一回りとして更新研修を受けるというサイクルをつくる。その内容は、本章Ⅱにおいて提案したものとする。このことによって、相談支援専門員は更新研修時に自らの実践を振り返り、自分自身、所属事業所、地域の障害者支援システム等を評価し直し、研修受講後に向き合う新たな課題を整理することを行うのである。

また、相談支援の実務に就くものについては「初任者研修(前期)」「実務研修」「初任者研修(後期)」を受講後、5年のサイクルで更新研修を受けるという流れをつくるとともに、受講資格はあるものの相談支援の実務に従事しない者については、「初任者研修(前期)」を受講したのち、5年後に再度「初任者研修」を受講するという形を取ることにすることで、「実務研修」「初任者研修(後期)」は実務に就く者で行うという、受講者層の均質化を図ることができるシステムとする。

| 研修プログラムの将来像

課題1 初任者研修の均質化 |

初任者研修において、さまざまな受講者が混在することで、特に演習プログラムが成立しにくくなるという課題は従来から指摘されてきた。これについては、二種類の考え方がある。一方は、障害者の相談支援に従事しない職種(サービス管理責任者等)も受講することが、障害者の地域生活を支援するさまざまな職種の人たちに障害者ケアマネジメントを学んでもらい、多職種連携や職種の相互理解を図ることにつながるというものである。

もう一方は、研修受講者を相談支援に従事する者に絞り込むことで演習プログラムにおける経験の分かち合いを重視し、相談支援専門員の研修としての成果を追及するものである。

この双方には、それぞれにメリットがあり、どちらに焦点を当てていくべきかについては、今後議論していく必要がある課題である。

| 研修プログラムの将来像

課題2 サービス管理責任者は、初任者研修に加えてサービス管理責任者研修を受講する。 |

障害者ケアマネジメントを展開するにあたり、チームケア、多職種連携は相談支援専門員のみが努力することで成立するものではない。各種のサービス提供事業所によるチームケア、多職種連携の理解を置いて、障害者ケアマネジメントの展開は困難である。このように考えると、サービス管理責任者は障害者ケアマネジメント・障害者の地域生活支援について学ぶために「初任者研修(前期)」を受講した後、サービス管理責任者研修を受講する事が有効と考える。

しかしながら、このような研修システムはサービス管理責任者の研修受講日数を増やすことになるとともに、サービス管理責任者の人材養成システムに関わる指摘となる。このことから、この点についても今後検討していく必要がある課題と考える。

| 研修プログラムの将来像

課題3 初任者研修、実務研修から更新研修に至る間に、相談支援専門員としての力量を向上させるためのブラッシュアップ研修を用意する。 |

相談支援専門員の研修は、5年に一度更新研修を受ければ済むということにとどまらないはずである。平素から相談支援専門員としての力量を向上させていくためのさまざまな研修機会を活用し、自らの力量向上に努めることも必要不可欠である。こうした力量向上の機会はそれぞれの都道府県、市町村、県域の現状を踏まえて企画・実施される研修会への参加であったり、各種団体が開催する研修会を活用することであったりするだろう。

さらに、相談支援専門員がこれらの研修機会を積極的に活用するにあたっては、さまざまな研修の種類の中から選ぶというだけでなく、自らのレベルに合わせた研修を活用するということも重要になってくる。それらは例えば、初任者レベル、中級者レベル、上級・指導者レベル等が考えられる。

例えば、スーパービジョンを例に挙げるとして、初任者レベルではスーパービジョンがなんたるかを学ぶと共に、自らがスーパービジョンを受ける立場(スーパーバイジー)として、スーパービジョンを受けることでさまざまな相談支援専門員としての気づきや学びを得ることが重要になる。それが中堅レベルになると、スーパービジョンで扱う事例が支援困難事例になってくるなど、扱う問題の難易度が上がってくる。さらに上級・指導者レベルになると受講者が事業所や地域でスーパーバイザー的な役割を果たすために学ぶべきことが研修の内容になってくる。

このように、都道府県や市町村、あるいは圏域の中でそうした各種の研修が企画・実施されていくことが相談支援専門員の力量を、そして障害者の地域生活支援を支えていくことになる。こうした都道府県、市町村、あるいは圏域の必要性に応じた研修の企画・実施にあたっては、当然各種団体の研修機会を活用することはもちろんであるが、都道府県や市町村の自立支援協議会の人材育成部門がこれらの役割を担うことも求められている。

2.相談支援従事者研修の将来像と研修科目

「人材は育てるものであるが、自ら育つものでもある」という言葉があるように、研修により人材を育てていくには、受講者の研修に取り組む姿勢が非常に重要であると考えられる。職場からの命令で嫌々ながら参加しているものと、自ら目標をもって参加しているものとでは、研修結果に大きな開きが生じるものである。一方において、必要性や必須性など制度による要件設定など、ある程度の強制力も重要である。すなわち研修には内発的な動機付けと外発的な動機付けの双方が必要となり、さらに研修プログラム、内容の充実が求められる。本項では、これまでの調査研究成果を踏まえ、その研修のシステムも含め「理想的」であると考えられる研修科目や内容について提案をすることとする。本調査の初任者研修において、さらに習得したい知識やスキル、初任者研修のあり方や改善すべき点、意見・要望等(内容)については、第3章(p47、p48)にも取り上げられている。

① 初任者研修

現行の初任者研修は、「初任者研修(前期)」+「実務研修」及び「初任者研修(後期)」をもって、新初任者研修とする。

ア)「初任者研修(前期)」では、第7章Ⅱ2で提案した、現行の初任者研修の補足・強化をした研修を実施する。(提案カリキュラムp130~p135)

イ) 「実務研修」(提案カリキュラム図表7-3)

「初任者研修(前期)」を受講した上で、以下の提案カリキュラム図表7-3のような内容を実施する。(提案カリキュラムp137を若干修正)

図表7-3 <実務者研修表>

| 科目 | ねらい | 内容 | |

| 1 | 相談支援事業における基本的な事務処理方法 (相談支援の実務上の仕組み等について (2H) |

法令遵守と相談支援事業において行われる、契約事項や制度利用に関する実務を理解する。その中で、具体的な実務内容を理解する。 | 指定相談支援事業所の実務上の仕組み、基準省令や解釈通知を元に、利用者への説明と同意を行いながら契約、個人情報の規定、サービス利用計画作成費やサービス利用(障害程度区分・支給決定プロセスなど)に必要な事務的知識や実務を理解できるよう実施する。 また、運営規定、記録の整備、苦情解決等について具体的に学ぶ |

|---|---|---|---|

| 2 | 様々な会議運営 個別ケア会議やネットワーク構築について (3H) |

相談支援事業において想定されている会議に、共通する実務などを理解させ、実践できる技術を獲得する。 | 相談業務の様々な場面で想定される会議に共通した事項(準備・進行・事後処理など)を理解し、演習やロールプレイなどにより体験しながら実施する。 |

| 3 | 都道府県における研修システムと相談支援の実務におけるQ&A (1H) |

各都道府県における、研修体系(初任・実務・更新など)を理解する。また、相談支援専門員としての責務や姿勢、新たな知識や技術などを、自らが進んで研鑽していく必要性を理解する。 また、日頃行い始めた相談支援の実務上で出てきた疑問や課題の解決を図る。 |

相談支援専門員としての研修の仕組みを十分に理解すると共に、初任者共通の課題や現状報告など、情報交換を行いながら、業務の振り返りを行う。また、地域や所属が違っても共通した課題があることや、その状況を解決するためには、自己研鑽が重要なことも合わせて伝える。 |

ここでは、「初任者研修(前期)」を受講して現場に出たとき、あるいは出ようとしたときに具体的に直面する実務的に必要となる内容を1日程度の研修として組み込んでいる。この研修は、初任者研修(前期)終了後、3ヶ月以内が理想である。内容については、法令遵守と相談支援事業における事務処理に関する実務のポイントを整理したものとなる。具体的な内容としては、障害程度区分・支給決定のプロセスやサービス利用計画費が必要な利用者や行政に対する事務手続きなどに対する留意点など、実務に直結するような内容を実施する。

ウ)「初任者研修(後期)」(提案カリキュラムp140~p143)

初任者研修(後期)では、第7章Ⅱ4にある現任研修の内容を実施する。現在、5年以内に受講要件とされている内容を変更・強化したものについて前期終了後概ね1年以内に受講するものである。

なぜなら、実際に実務に就き自分の担当する事例を持ち実践を積み重ね始め、ケア会議や自立支援協議会などのあり方が、現実的になってきた上で、再度一連に必要な内容を学ぶものである。実践と研修が結びつくため、より相談支援専門員としての質の向上を促すものになる。

② 「(新)現任研修(ブラッシュアップ研修)」

調査の結果、相談支援専門員も都道府県担当者も、望ましい研修頻度は1年に1回以上としている。

本来は、個別のケア会議、個別の事例の積み重ね、そして職場内・外でのスーパーバイズ、OJTやOff-JTが重要であるが、少ない人数での相談支援事業の中ではなかなか困難な状況も伺える。

実際には上記のような実施を基本としながらも、毎年いくつかの研修を受講する必要があり、さらにその機会が確保・担保される必要がある。また、先の初任者研修で不足する内容や相談支援専門員が受けたいと思っている内容、相談支援専門員に必要な力、「今後つけたい」「今の力では足りない」(第3章Ⅱ4(3)(4)、第4章Ⅱ6(3)(5))等で挙げられている内容について、各自が自分に必要な内容等を計画的に習得できるような、そして選択できるような内容の研修が毎年行われている必要がある。しかしながら、すべてを都道府県で準備する事は大変困難であり、例えば、広域専門的な内容を都道府県(都道府県自立支援協議会)が、地域性や地域連携、社会資源などを含む平素の研修は、圏域アドバイザーや地域自立支援協議会が年に数回はそれぞれの必須事業(項目)として開催すること、そうした情報が都道府県等に集約され県内で実施される研修内容がすべての相談支援専門員に情報として提供され、研修内容を選択できる事が望ましい。

また、新現任研修(ブラッシュアップ研修)については、初/中級レベルや、熟練/講師レベルなど受講者に応じた内容を設定することができれば、研修効果も高まると考えられる。 *また、それぞれの内容について、2時間~3時間程度とし、半日、あるいは1日程度で、圏域アドバイザーや地域自立支援協議会が、地域の相談支援事業者の実情や研修ニーズに沿って、毎年、工夫をしながら計画的・継続的に研修プログラムを組み立てる。相談支援専門員は、自分の研修計画にそって5年間の間で、毎年、何らかの研修を受講する。

繰り返しになるかもしれないが、これまでの調査・分析・検討を見てみると、大きくは、①本人理解に関する事(想いを聞く研修、苦手な分野や障害特性を理解し技術を身につける研修、多問題家族や困難事例を整理し気づきのある研修)、②ケアマネジメントのプロセスにある、モニタリングやエバリュエーションに関する研修、③ケア会議の運営力を向上させる研修(上手く調整をする、その気にさせる、他分野の人とコミュニケーションを上手に取りながら理解や協力を促す研修、例えば教員や警察、地域住民など)、④社会資源の改善や開発、地域変革の研修、⑤自立支援協議会の運営・活用や政策提言などを含む研修などの項目があげられている。こうした研修を日頃の更新研修(ブラッシュアップ)の中に上手く取り込む事、また、相談支援専門員の力量によりレベルアップやステップアップの図れる積み上げ式の研修が必要であり、望まれている。図表7-4はそうしたカリキュラムの一例であり、一般の企業内研修や能力開発、起業家向け研修などの内容も必要な部分がある。今回の研究事業では、十分な柱建てと積み上げまでを整理しマトリックスにするところまではいかなかったが、各地で様々な工夫が今後もう少し更新研修の内容の検討がなされるべきである。

図表7-4 現任研修(ブラッシュアップ研修)提案カリキュラム例

| 領 域 |

科目 | ねらい | 内容 | |

| 1 | 制 度 ・ 法 律 |

制度・法律改正 | 最新の制度や法律の動向を、相談支援専門員が理解していることは、専門職として大事な知識と考えられる。そこで、最新の制度や法律に関するポイントを説明し、理解を深める。 | 制度や法律の要点や改正点を伝える。重要な改正や大幅な改正がある場合には、適時行うこととする。 |

| 2 | 実 践 の 振 り 返 り |

事例検討 | 援助の方針や内容は、様々な要因により変化する。困難事例と総称されるような、援助者が援助の方針や方法に迷いを生じやすい事柄への援助技術を身につける。 | 多問題、触法、虐待、家族間調整など、対応に苦慮することが想定される事例に学び、原因などを様々な観点から整理し、深める。課題やテーマごとの実施や、相談支援専門員の経験や知識、年齢などに合わせての実施など、獲得目標に合わせて実施する。 |

| 3 | 知 識 ・ 技 術 |

最新技術情報 | 最新の援助技術に関しての情報を伝える。 | 大変幅が広く、さまざまな研修方法や内容が想定されるが、その時々のトピックに合わせて、柔軟に内容を検討し、社会情勢なども加味して実施する。 また、講義研修に加え、実践事例を用いながら実施する。 |

| 4 | 知 識 ・ 技 術 |

スーパービジョン | 事例検討や業務の振り返りを行うためのアドバイスやシステムづくりができる指導者養成を目的に実施する。 | スーパービジョンに必要な知識や技術の獲得を目標に実施する。国の指導者研修受講後のフォローアップや研修会においての講師や助言者となるもの、また、相談支援体制整備事業によるアドバイザーなどを意識しながら実施する。 |

| 5 | 知 識 ・ 技 術 |

相談面接技術 | 面接技術を向上させ、個人の想いを聞き出したり、ニーズを探るための知識や技術を学ぶ。 | 傾聴のためのトレーニングを臨床心理士などに協力を得ながら実施する。また、相談支援専門員の自己覚知やストレスコントロールも内容に含めて実施することで、有用性が増すような内容に工夫しながら実施する。 |

| 6 | 地 域 づ く り |

地域ケアシステム | 地域づくりをメインテーマに社会資源の改善・開発をするための様々な技術や知識を深めたり、身につける。 | 地域診断、コーディネーション、交渉、連携方法、災害時の対応など、地域自立支援協議会に集約されていく事柄や、日常活動の見直しにより対処していくことなど、地域福祉へとの関係性を整理しながら実施する。 |

| 7 | 障 害 特 性 |

障害特性の理解 | 障害や疾病に対する基礎的な知識や、個々の障害や疾病により、配慮や対応が必要となる知識や技術などを学ぶものとする。 | 身体、知的、精神、発達障害、行動障害、高次脳機能障害等、相談支援専門員としての専門性の前に、国家資格の種別や経験などにより生じている差を埋めるための研修とする。「さまざまな疾病や障害」への知識や理解を深め、個々の特性に配慮しながら援助技術の、基礎知識が得られるよう実施する。 |

| 8 | 倫 理 ・ 理 念 |

相談支援専門員に求められる倫理や価値 | 相談支援専門員としての倫理や価値について学ぶ。 | 障害のある人に関する人権条約に見られるような、当事者の権利を擁護し、理念と実践との乖離を埋め、相談支援専門員の価値を高めていくような知識や姿勢を深める。 |

| 9 | そ の 他 |

相談支援に必要なスキルとブラッシュアップ 2 | 各都道府県における、研修体系(初任・実務・更新など)を理解する。また、相談支援専門員としての責務や姿勢、新たな知識や技術などを、自らが進んで研鑽していく必要性を理解する。 | 初任者以外に対象者を広げ、定期的に行いながら、一人職場や横のつながりが必要な人々を中心にして実施する。定期的に行うことや研修会場を移動させるなど、方針や戦略を持って業務の振り返りを行えるよう実施する。 |

③ 「更新研修」

現在、現任研修として位置づけられている内容については、ここでは初任者研修(後期)として位置づけ、内容を少し平易な形に落とし込むこととする。そして、初任者(後期)が修了し、相談支援専門員として実務についている者については、5年ごとの更新制度の研修導入を提案する。

すなわち、先の②における現任研修(ブラッシュアップ研修)を5年間で毎年1回以上は受講をし、自分の知識や技術などの弱点を補う事や、興味のある内容を深めるため選択をしながら受講をし、5年に1度は、必須として「更新研修」を実施する。内容としては、最新の法律や制度の改正のポイントや、第7章Ⅱ4(2)で新たな項目とし追加すべきものを含める。例として、以下のような項目を含む内容を提案する。(例示:図表7-5)

ア)自己評価:相談支援専門員として自らを振り返り、また、強さや弱さなどを含めて自己覚知をすると同時に、支援のあり方や今後取り組むべき研修などを考えるきっかけとなるような内容とする。

イ)事業所評価:相談支援事業所として取り組むべき内容について振り返りを図り、事業所としての取り組み状況や地域との関わりやコンプライアンス、リスクマネジメントなどの項目を含むものである。

ウ)地域診断:相談支援専門員や相談支援事業所としてのみで完結することなく、個別ニーズを地域のニーズとして捉えながら、自らの地域がどのような連携体制がとれているのか、地域自立支援協議会の機能や役割など地域の現状を把握し、今後の取り組み事項を明らかにするものとする。

* 上記ア)~ウ)を定期的に実施する事で、振り返りや現状を把握するとともに、今後の取り組みなどを明確にする。さらには、次の5年後に実施したときにどのような変化ができたのかも比較が出来る。

図表7-5 <更新研修>提案カリキュラム

| 科目 | 獲得目標 | 内容 | 時間数 |

| 1 講義 | |||

| 障害者福祉の動向について (制度改正のポイント) |

最新の制度や法律の動向を、相談支援専門員が理解していることは、専門職として大事な知識と考えられる。そこで、最新の制度や法律に関するポイントを説明し、理解を深める。 | 制度や法律の要点や改正点を伝え、理解する。重要な改正や大幅な改正がある場合には、実務への影響を具体的に伝える。 | 1 |

| 都道府県地域生活支援事業について | 都道府県内の取組みの状況を理解するとともに、解決事例を通して、自己の取組みを確認する。 | 都道府県が実施している地域生活支援事業の事業内容について理解する。(例)発達支援、高次脳機能障害、精神障害退院促進、権利擁護、就労支援など。 それぞれの事業の取り組み状況は、その都度、進化しているはずである。特に、そうした実際の事例に則した展開、利用例などを伝える。 |

2 |

| 2 セルフ演習(グループ演習) | |||

| 相談支援専門員としての自己評価 | 自己実践の振り返りシートなどを利用し、自らの相談支援専門員としての実践を振り返る | 相談支援専門員として自らを振り返り、また、強さや弱さなどを含めて自己覚知をすると同時に、支援のあり方や今後取り組むべき研修などを考えるきっかけとなるような内容とする。 | 3 |

| 相談支援事業所としての振り返り | 相談支援事業の事業内容に即した振り返りシートなどを利用し、自らの事業所のこれまでの実践を振り返る | 相談支援事業所として取り組むべき内容について振り返りをはかり、事業所としての取り組み状況や地域との関わりやコンプライアンス、リスクマネジメントなどの項目について振り返る。その上で、今後の取り組み計画を考えたり、よい取り組みなどを他の受講者にも伝える内容を含むものである。 | 3 |

| 地域診断 | 自らの実践地域の現状を把握し、地域のサービスマップや支援マップを作成し地域の状況を振り返る | 地域のサービスの状況をフォーマル、インフォーマルに限らず、商店街や商工会議所、学校や民生委員など様々な状況を把握する。 実践事例を通じてのネットワーク図を作成することもできる。 | 3 |

| 3 グループ演習(全体発表) | |||

| とっておきの事例 | 各自が5年間の実践の中で実施してきたとっておきの事例を紹介する。 | ここでは、困難事例への取り組み方法や、地域実践の方法、移行や社会資源の開発など、それぞれのとっておきの成功事例を発表し合い、それぞれの方法や対応を共有化する。明日からの取り組みへの気づきやモチベーションにもつながる内容とする。 | 4 |

| 4 選択科目(地域による独自の研修内容) | |||

|

例1)地域ケアシステム 例2)スーパービジョンなど |

地域づくりをメインテーマに社会資源の改善・開発をするための様々な技術や知識を深めたり、身につける。 | 地域自立支援協議会において議論されることが想定できるテーマについて理解を深める。障害者だけの課題や問題と捉えず、地域全体に波及して考えられるように深める。 (例) 地域診断、コーディネーション、交渉、連携方法、災害時の対応など |

2 |

3.人材育成システムの提言

(1)求められる相談支援専門員の人材育成とは

今回のアンケートの中で、単に研修の企画運営だけでなく、人材育成全体のシステムづくりについて聞いたが、明確な人材育成方針がないまま研修だけを進めているという実態が明らかになった。しかし、ヒアリング調査で拾われた声を考え合わせると、相談支援専門員の人材育成を実施するためには下記にあるようなシステムを整える必要があることがわかる。

① 基礎的な研修

初任者研修の企画、実施から評価という一連の仕組みを指す。予算の確保、講師の選定、会場の確保、研修内容の調整、事前課題の調整、受講者の選定、研修の進行管理、アンケート実施、アンケートのまとめと企画の見直しといった作業を行うための組織や人員の確保と運営管理をどのように行うのかが鍵となっている。本調査では都道府県の直営実施、社会福祉協議会、社会福祉士会、NPO法人への委託実施という類型が見られたが、何れも現役のベテラン相談支援専門員が研修に大きく携わっていた。

② 実務の学習および補足機会の提供

主として実務面に関する現任者への適切な学習機会の提供を指す。本調査において初任者研修を受講した後の相談支援専門員が実務に就くためには、サービス利用計画作成費の申請といった事務的な理解および処理能力の獲得が必要であることがわかった。障害程度区分を認定する審査員や調査員の実務研修は多くの都道府県で毎年行われているが、相談支援専門員についての実務研修はなく、現行の初任者研修の中で触れるのみとなっている。そのため初任者が実務面を補足的に学習する機会を実務研修の形で提供する必要がある。

③ 継続的な研鑽の支援

現任者が自己のレベルアップを図ることは基本的に自己研鑽の範囲である。しかしながら本調査においては、発達障害や高次脳機能障害への対応といった専門的な対応力を身につけたいという相談支援専門員の共通した気持ちがみられ、また、そうした研修機会を現任研修などに求めていることもわかった。

④ 適切な評価

相談支援専門員の実務面の力や相談支援の実績をどのように評価し、補足やレベルアップにつなげるかが次の課題である。日頃の相談支援の力は実績報告書の内容のほか、地域自立支援協議会における定例会でのケースレビューや課題の出方で判断されることになると考えられる。ここでは外側に表出しにくい面接力やアセスメント力、個別支援会議の運営力も含め、利用者のプロフィールに見合った支援策が提示されているか、適切な課題が提起されているかという結果評価にしかならない。地域自立支援協議会によってはこうした結果評価すらままならないと考えられるが、委託相談支援事業を実施しているのであれば必ず付いて回る課題であるので、相談支援の質的向上のためにもぜひとも整えたい。

⑤ 補足とスーパービジョン

適切な支援策や課題が提示できない時の補足を行うためにも、ケーススーパービジョンの機会を持つ必要がある。この機会は本来、地域自立支援協議会の機能として求められているが、現実に目を向けると当該地域に相互にスーパービジョンが行えるだけの相談支援専門員が育っていないことやそもそも相談支援事業所が複数存在しないという物理的制約から、困難性が指摘される。これとは別に、事業所不足から委託相談支援事業そのものが困難となり、市町村が直営で相談に応じている場合も想定しておく必要がある。これらのことから、圏域あるいは都道府県レベルにおける補足機会やスーパービジョンのあり方も検討しておく必要がある。

⑥ 資格の確認

資格の更新期間が5カ年であることを考えると、初任者研修を終えているが実務に就かないまま5年が過ぎ、再び実務に就く場合は改めて初任者研修を受け直す必要があると考えるのが妥当である。5年を経過しない場合は更新研修を受講することで新たな資格を得ることができる。この資格更新の仕組みに実務研修を加えることにより、ペーパードライバー的な相談支援専門員には改めて基本的な心構えを、実務経験が少ない相談支援専門員には実務的な知識や考え方を学ぶ機会を設け、真に実務に携わる意志と能力を持った相談支援専門員を確認する必要がある。

⑦ 講師の養成

今回の調査でも各都道府県で相談支援に先駆的に取り組んできたメンバーが中心となり、初任者研修や現任研修の運営にかかわっていることがわかる。いくつかの都道府県ではこれらのメンバーの一部を自立支援協議会の人材育成部会のメンバーとして引き入れ、後輩の育成に助力を求めている。相談支援の理解には経験的積み上げが不可欠であることから、こうした形態をとることは十分理解できる。講師の養成に際しても世代から世代へとノウハウを伝えていく必要があり、こうした継承を続けていかなければこれまでの努力がすべてゼロになるという現役世代の危機感も背景にある。この継承は実際の研修をOFF-JTで協働して行うことでしか実現できず、よって複数世代が一緒になって研修を運営する形は今後も広がっていくと考えられる。

⑧ 外部からの支援

アンケートでも示されていたが、都道府県独自で人材養成に努める中で、地域自立支援協議会が活性化せず人材が育たない市町村にどう対応するか、あるいは、研修開催にあたって特定科目の講師の確保がしにくいといった不安が上げられた。都道府県や圏域アドバイザーだけではこれらの課題が解決できないときに全国的にも実績がある特別アドバイザーが直接働きかけを行うことで、その後の体制づくりに可能性が開けることが事例として上がってきている。特別アドバイザーは圏域アドバイザーにとっても先駆的な研修方法や自立支援協議会の運営といった取り組みを直接伝えてくれる貴重な存在であると同時に、スーパーバイザーとして精神的な安定をもたらしており、人材養成システムの中でも重要な役割を果たすことになる。

(2)都道府県自立支援協議会の役割と地域自立支援協議会の機能を活かした仕組みの提案

相談支援専門員の養成について国が直轄するには量的に無理があり、市町村が進めるには無駄が多い。そのため人材育成について都道府県が主体的に取り組むことが必要となり、都道府県を実施主体として初任者研修、現任研修が行われてきた。都道府県には相談支援にかかる人材育成のエンジンとなる推進体制が必要であり、法定化が進められている自立支援協議会にその機能を求めることになる。

その際に、都道府県自立支援協議会と市町村や圏域を基盤とする地域自立支援協議会の関係を整理しておく必要がある。実際の相談支援の現場は市町村や圏域であり、それぞれの現場でなければOJT的なトレーニングやケーススーパービジョンが行いにくいということから、そういった研修や指導をどのようにして各市町村や圏域に浸透させていくのか、あるいは地域自立支援協議会のあるべき相談支援体制を都道府県と市町村・圏域がどのように協働して作り上げていくのかといった関係作りまで想定して人材養成の推進体制を考えておかねばならない。

これらのことを踏まえて次のような組織間の相互向上システムを提案する。

①都道府県主催の相談支援専門員養成研修に圏域あるいは地域自立支援協議会の推薦者を受け入れ、その受講状況を都道府県が圏域や地域自立支援協議会に報告することで、相談支援専門員の現況を双方で共有しておく仕組み

②初任者研修や現任研修の現場から講師候補をリストアップし、さらに講師の養成をする中で将来のアドバイザーあるいは後継者を育てていくという仕組み

③地域自立支援協議会の定例会などで表出する協議会自体の運営上の課題と同時に相談支援専門員の会議運営力や課題発見力などを見て、都道府県自立支援協議会という組織体と地域自立支援協議会という組織体間で協議しながら、協議会のレベルアップと相談支援専門員のスキルアップにつなげる仕組み

④このスキルアップについて圏域アドバイザーと都道府県自立支援協議会の他の部会にいる専門家が協力して講義、演習を行ったり、各々の専門部会が企画あるいは部会員が関与している研修会の情報を提供するといった自己研鑽をフォローする仕組み

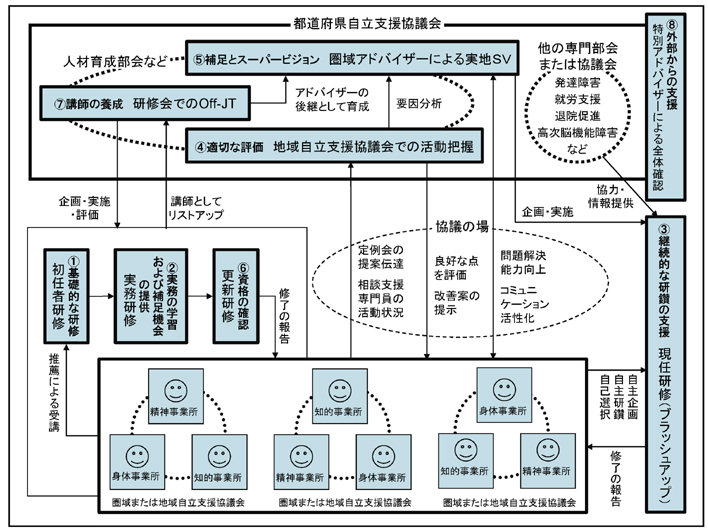

上記の仕組みも含めて次ページに全体構成図を示す。基本研修の仕組みでも推薦から結果報告、人材のリストアップの仕組みでもスーパービジョンへ、スキルアップの仕組みには活動報告から獲得すべき専門知識の提供へといった循環が意図されている。地域自立支援協議会と都道府県自立支援協議会の間でこうした好循環を続けるために協議の場は重要であり、都道府県自立支援協議会の中に必須の組織として位置付けておく必要がある。

また、こうした仕組みを機能させるためには都道府県自立支援協議会の事務局体制が確立されている必要がある。現状では、ほんの一部の都道府県や大都市が運営組織を持っているに過ぎず、最近急激に取り組みを強めつつある市町村レベルの実践をフォローするには至っていない。近々予定されている自立支援協議会の法定化にあたり、都道府県自立支援協議会の事務局体制の強化に対する国の財政的支援を合わせて実施することで、上記の仕組みをスムースに導入することが可能となると考えられる。

※クリックすると拡大画像をご覧になれます