参考資料

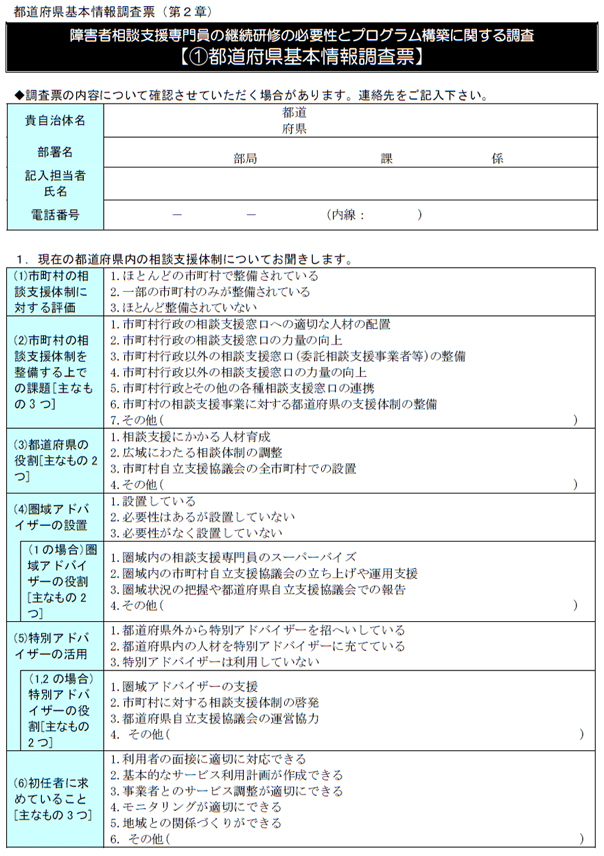

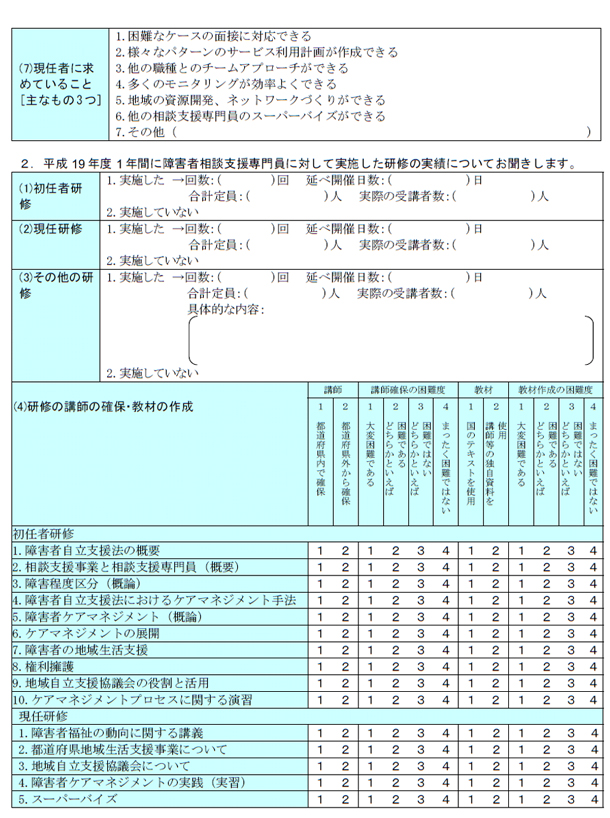

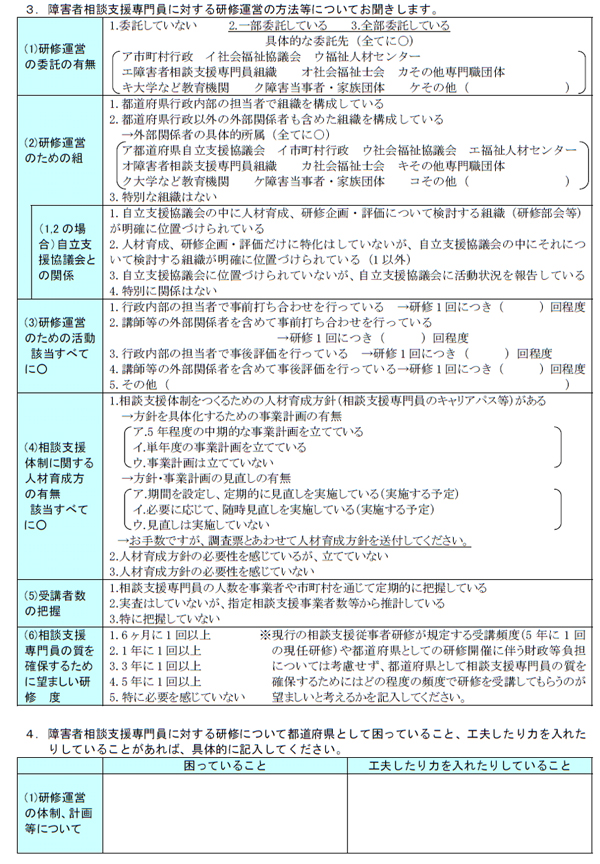

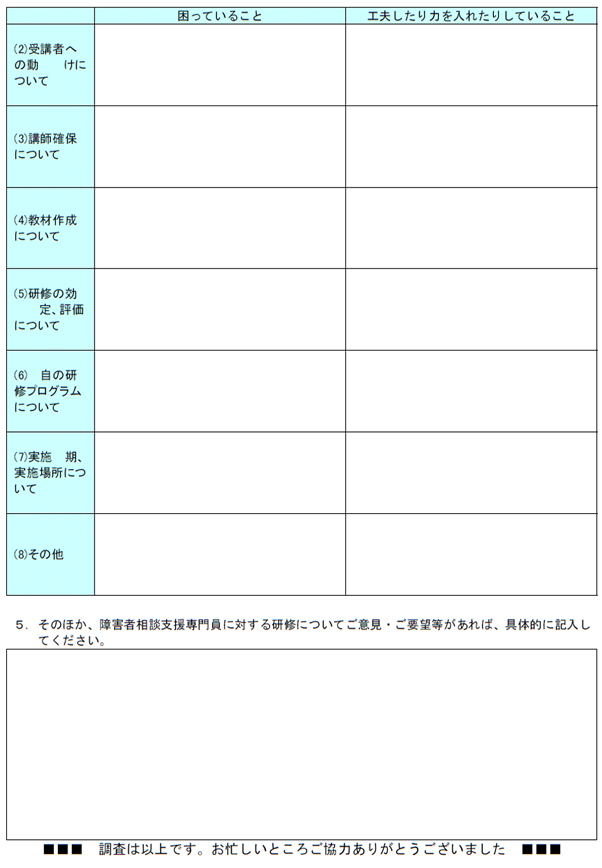

都道府県基本情報調査票(第2章)

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

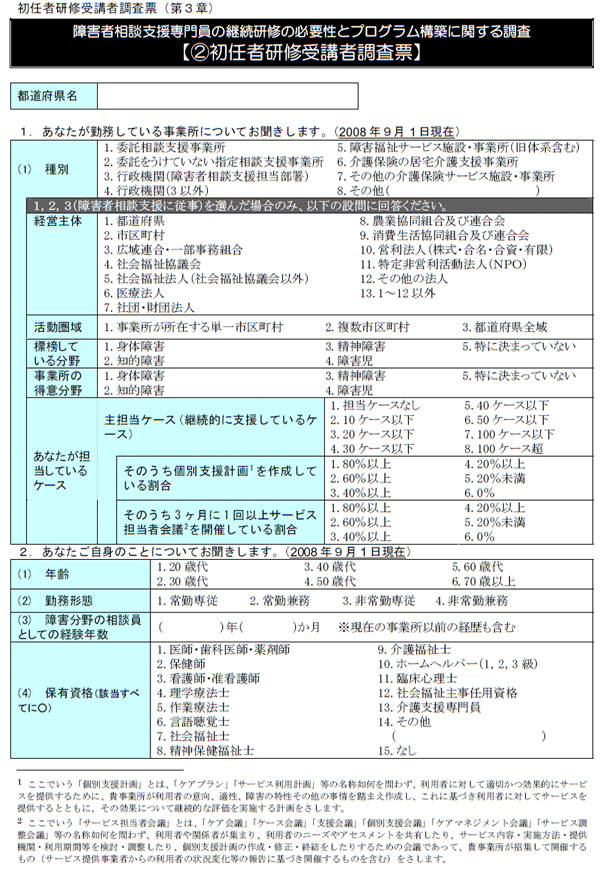

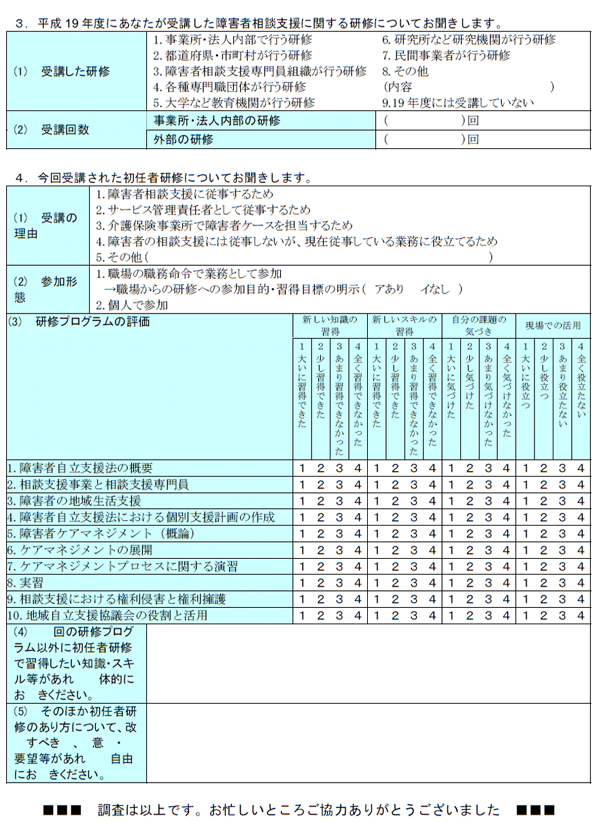

初任者研修受講者調査票(第3章)

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

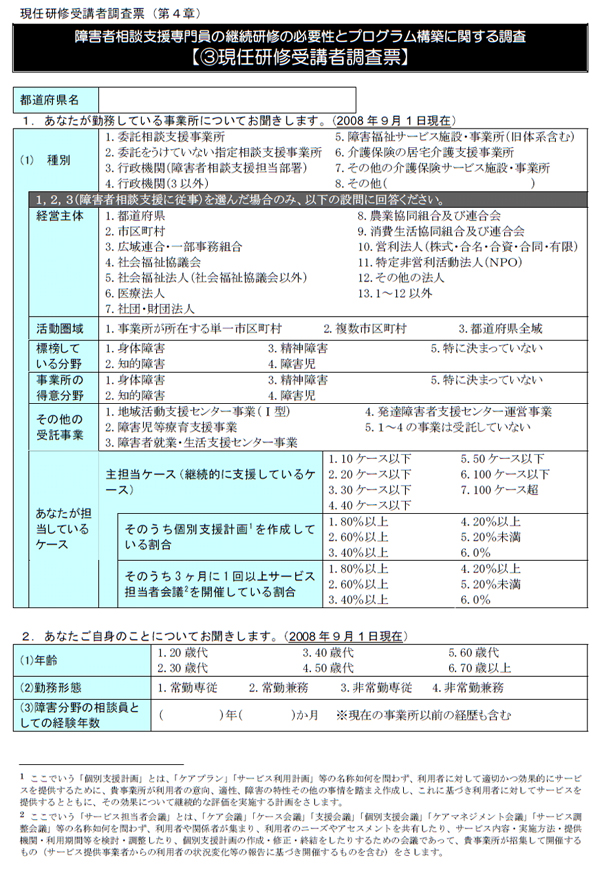

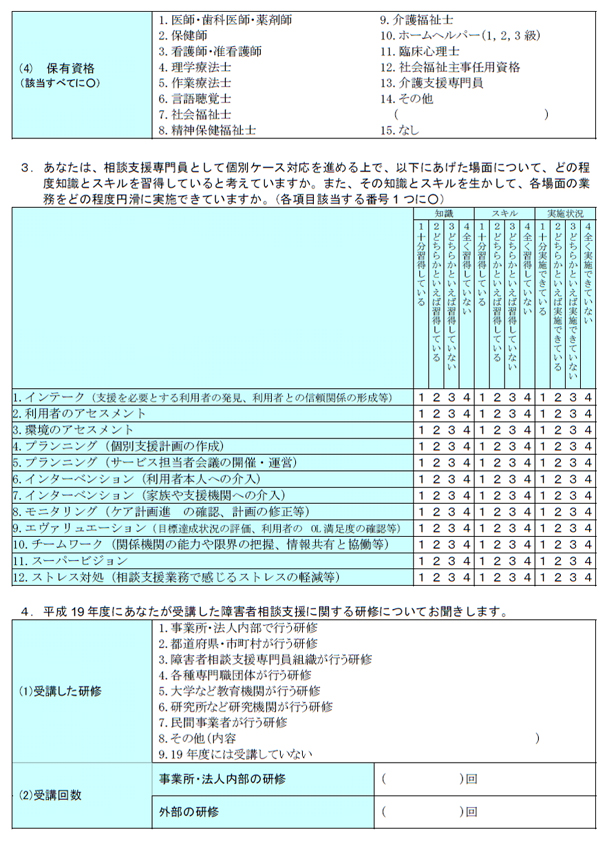

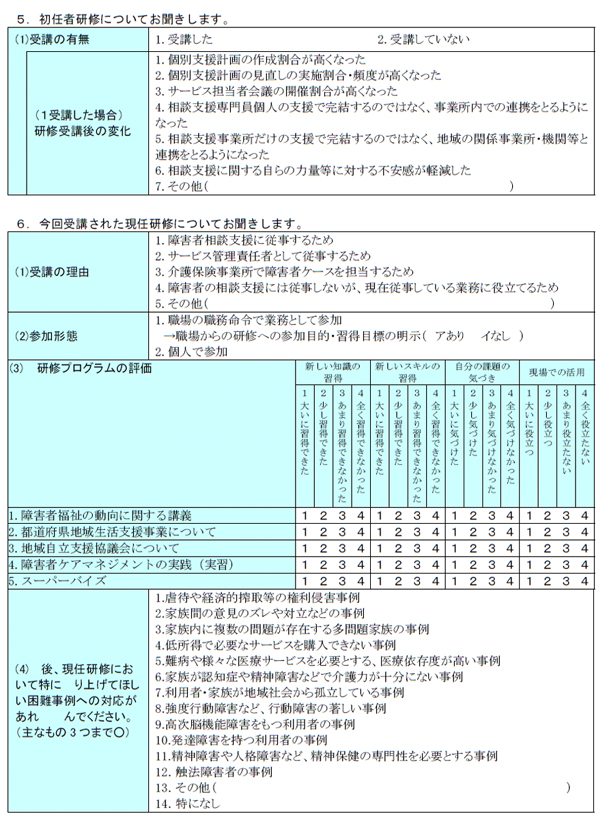

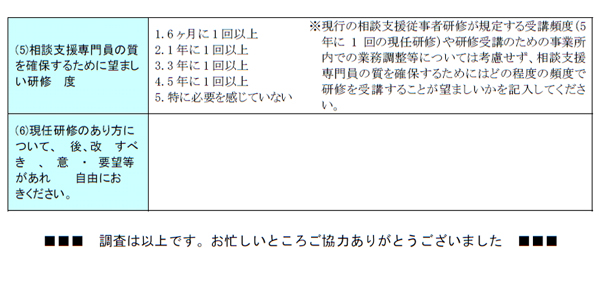

現任研修受講者調査票(第4章)

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

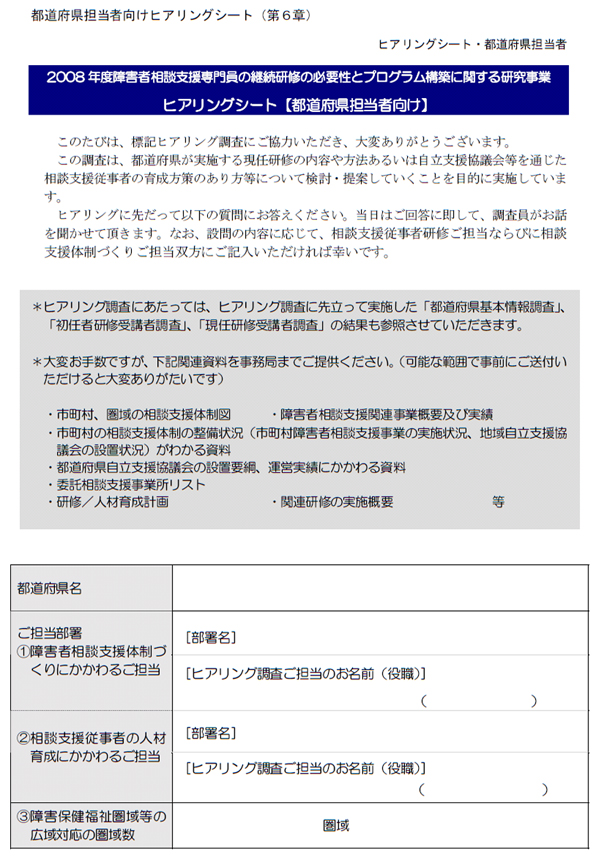

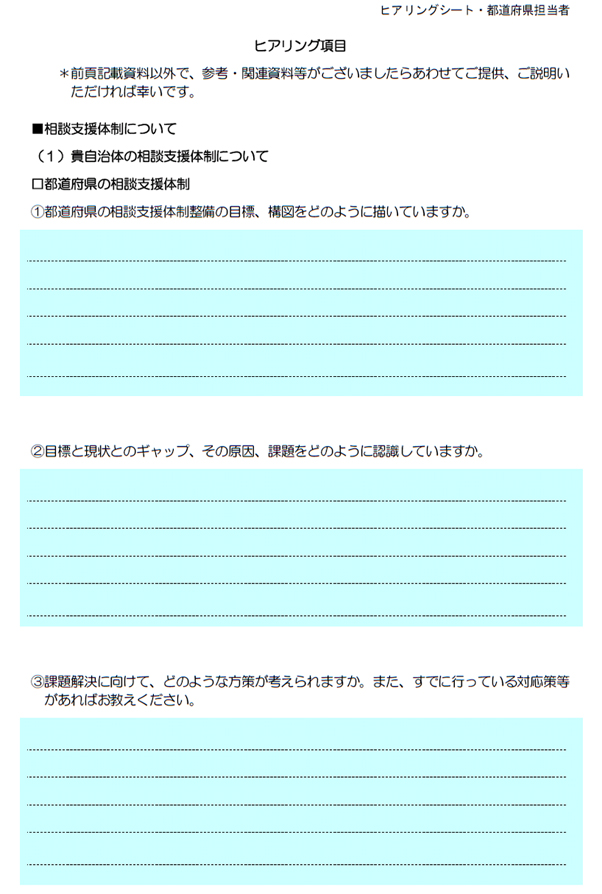

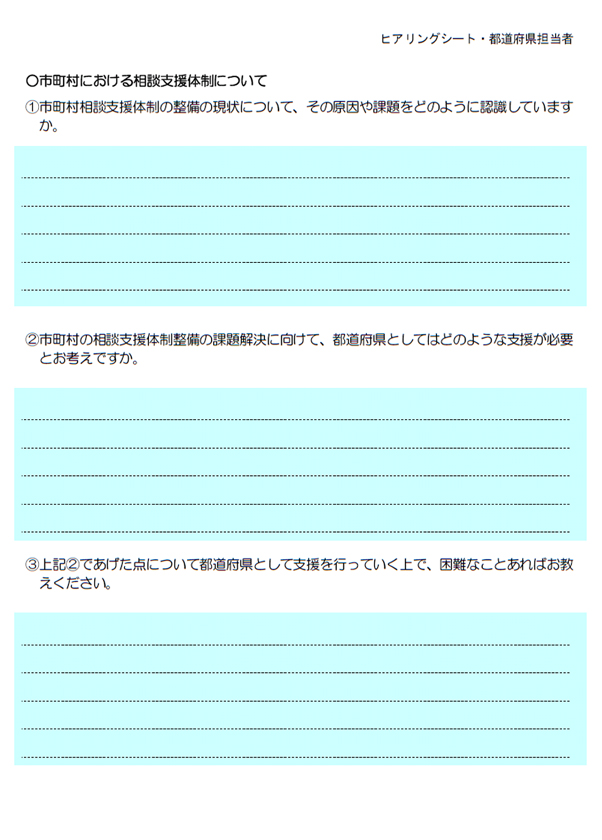

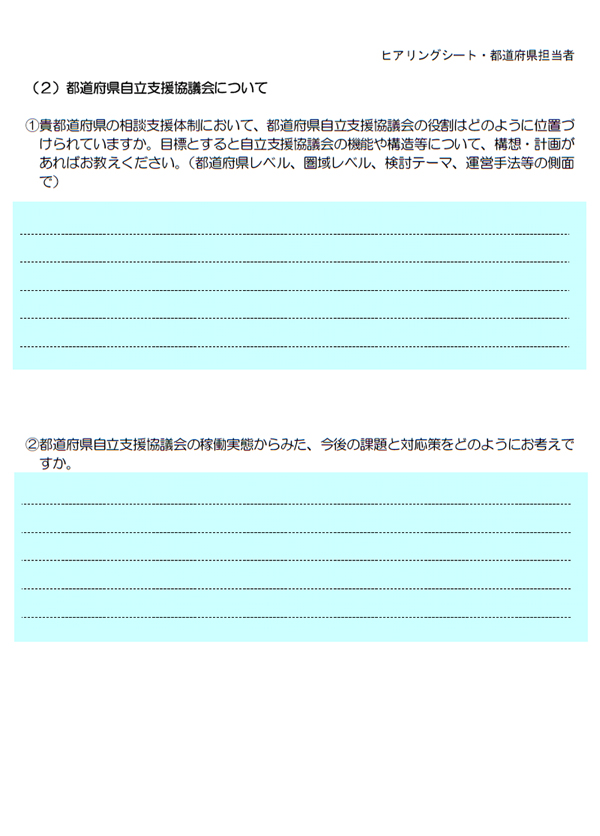

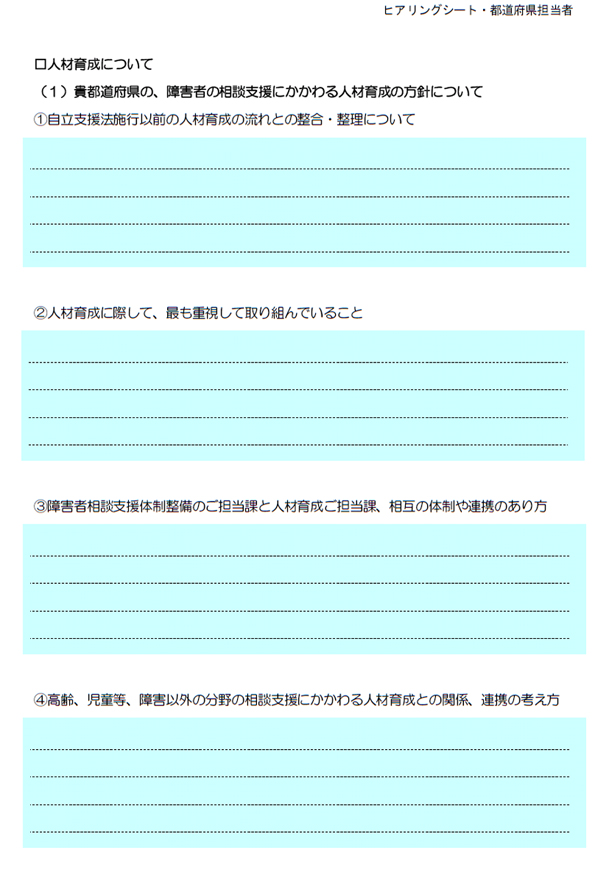

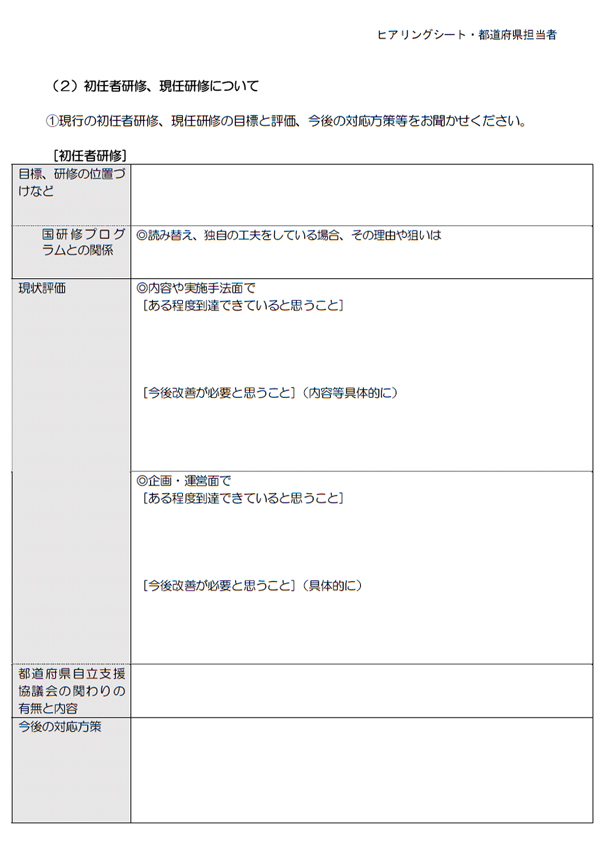

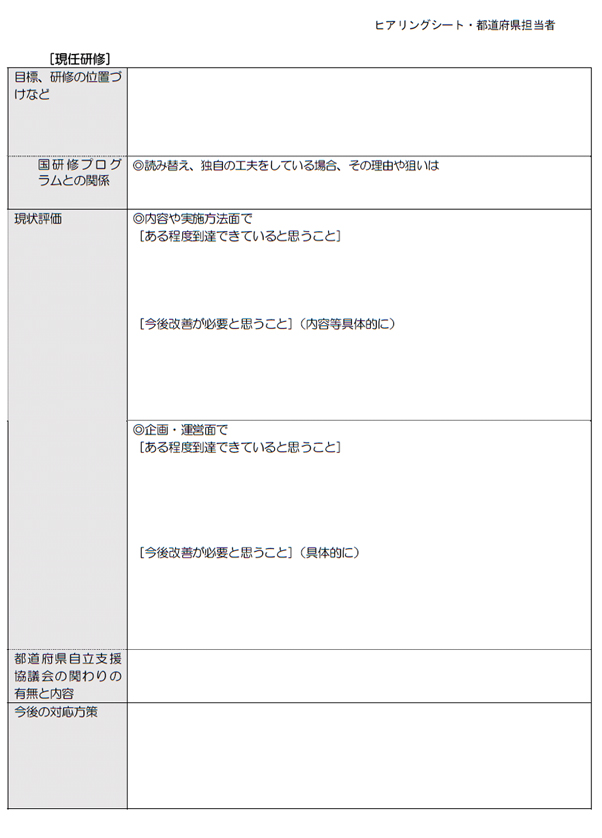

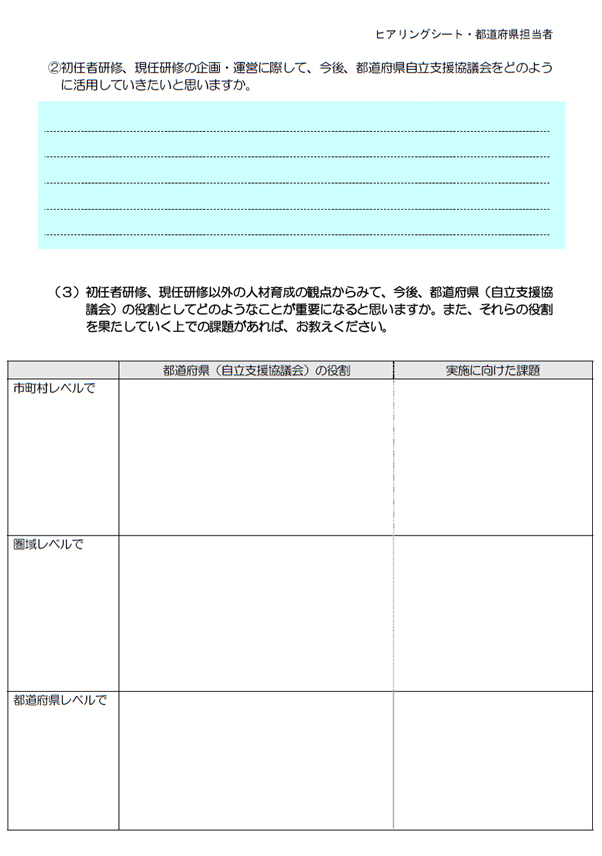

都道府県担当者向けヒアリングシート(第6章)

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

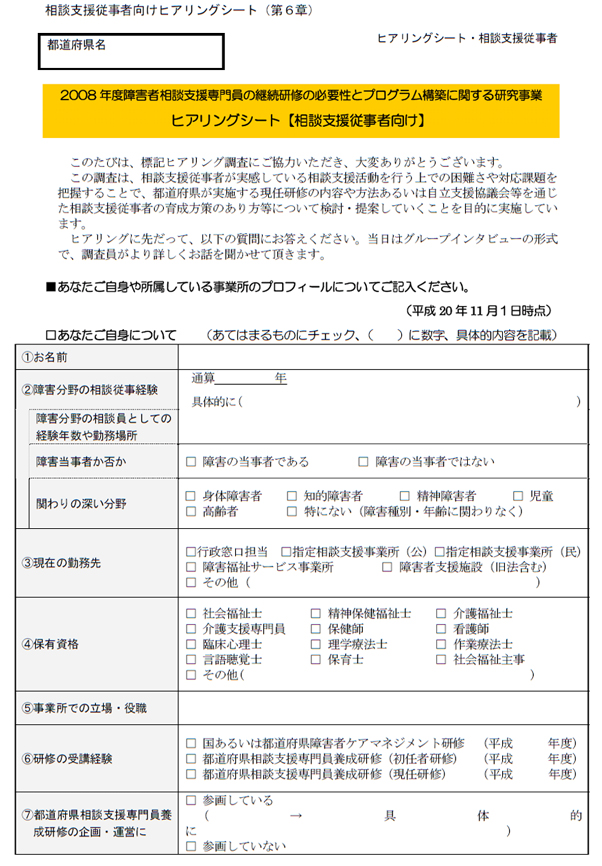

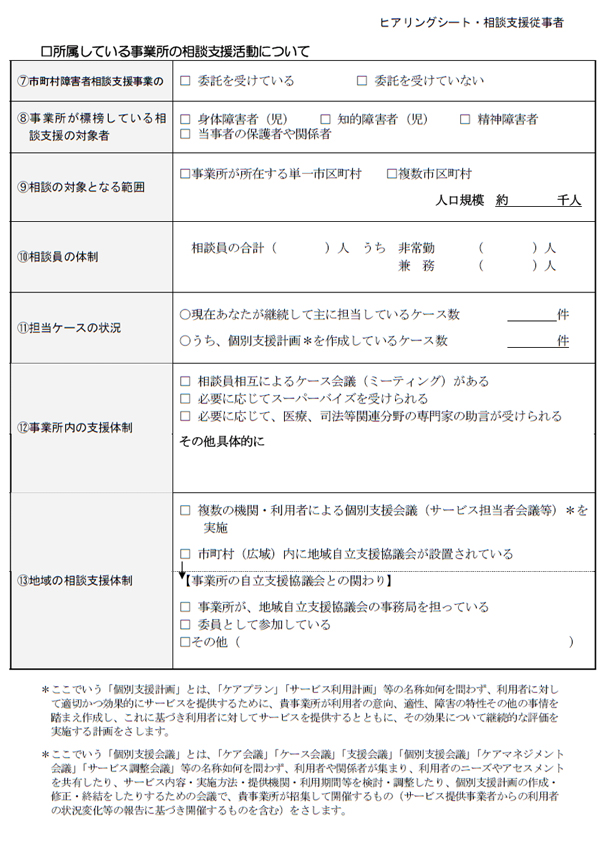

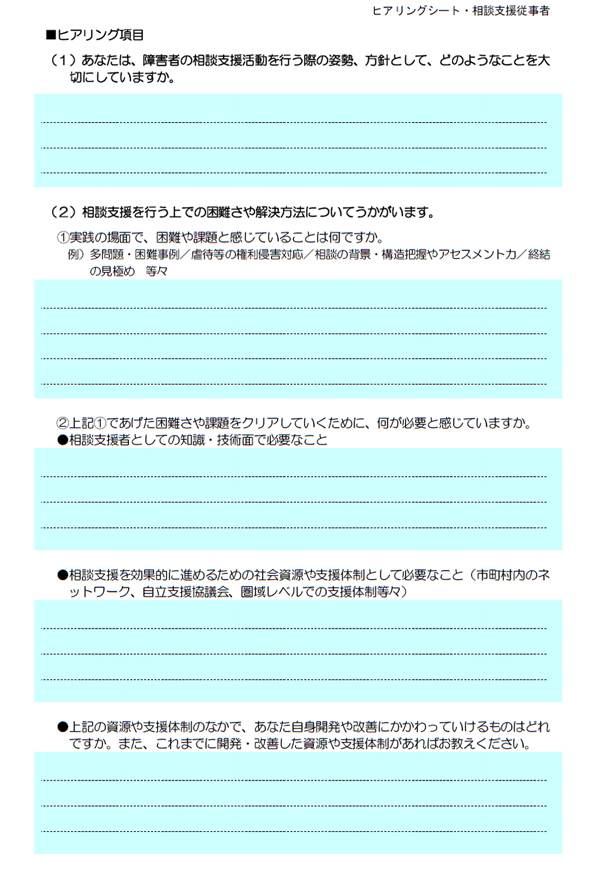

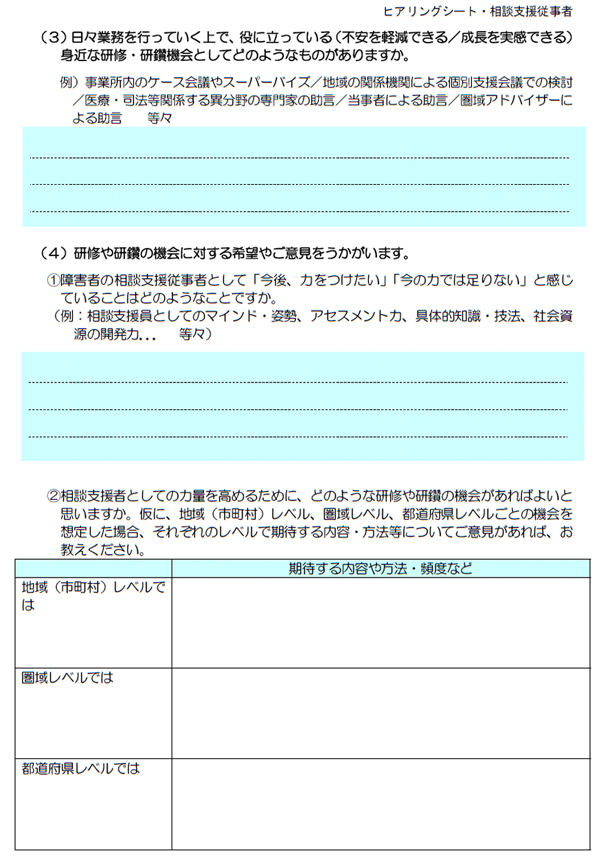

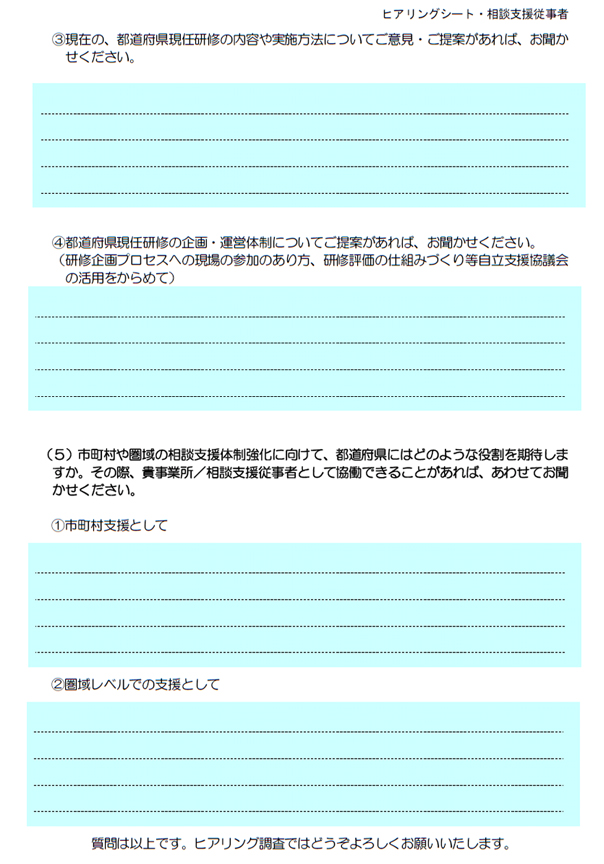

相談支援従事者向けヒアリングシート(第6章)

※画像をクリックすると、画像拡大がご覧になれます

相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム

| 科目 | 獲得目標 | 内容 | 時間数 |

|---|---|---|---|

| 1 障害者自立支援法の概要及び相談支援従事者の役割に関する講義(6・5時間) | |||

| 障害者自立支援法の概要 | 障害者自立支援法の趣旨、目的やサービス内容の基本的な理解を深める。 | これまでの障害福祉の概要と制度の変遷を踏まえ、利用者の自立支援を図るために必要な障害福祉サービスの意義と目的等、制度の概要を理解する。(自立支援給付、地域生活支援事業、自立支援医療、補装具、利用者負担減免措置、障害福祉計画、不服申し立て等についてふれる。) | 1・5 |

| 相談支援事業と相談支援専門員 | 障害者自立支援法におけるケアマネジメントの制度化と市町村における相談支援事業の役割を理解する。 | 障害者自立支援法においてケアマネジメントを制度化した背景、ケアマネジメントを実施する上での相談支援事業の機能と役割を踏まえ、相談支援における面接技術、支援プロセス、チームアプローチ、相談支援専門員の役割(相談支援専門員に期待するもの)等について当事者の参加を得るなどして理解、認識し、その倫理と基本姿勢を理解する。(個別支援会議から地域自立支援協議会への構造的理解やサービス管理責任者との関係、連携方法等についてふれる。) | 3・5 |

| 障害者自立支援法における個別支援計画の作成 | 障害者自立支援法における個別支援計画(サービス利用計画を含む)の作成プロセスと障害福祉サービスの利用の支給決定プロセスを理解する。 | 障害者自立支援法における個別支援計画(サービス利用計画を含む)の作成プロセスを理解し、その上で障害程度区分の位置付け、障害福祉サービスの支給決定プロセスの位置付け等を理解する。①自立支援給付等のサービスを必要とする利用者の発見等、②アセスメントによりニーズを明らかにする的確な情報の把握と分析、③自立支援の理念を具現化し、利用者の生活目標を実現するためのサービス利用計画等の原案の作成等、④モニタリングの方法と技術について、⑤ケアマネジメント実施評価について、⑥ターミネーションについて、といった一連のプロセスについて理解する。 | 1・5 |

| 科目 | 獲得目標 | 内容 | 時間数 |

|---|---|---|---|

| 2 ケアマネジメントの手法に関する講義(8時間) | |||

| 障害者ケアマネジメント(概論) | ケアマネジメントの目的、理論的変遷、障害者の生活ニーズの捉え方の理解を深める。 | ケアマネジメントの目的、理論的変遷、障害者の生活ニーズの捉え方など、障害者ケアマネジメントの概論を障害者ケアガイドラインを踏まえ理解する。 | 2 |

| ケアマネジメントの展開 | 実例を通して、アセスメント・サービス利用計画作成・社会資源の活用と調整、モニタリング、実施評価を理解する。 | サービス利用計画作成費対象者の事例をもとに前半2日間の講義を受けて一連のプロセスをシミュレーションし理解する。(相談面接から主訴の把握、生活機能とのその背景の把握、利用者の状況等、事例検討等を行なうことにより、アセスメント等の理解を深める。生活の目標に向けたサービス及び社会資源の活用と調整等のモニタリング、ケアマネジメント実施評価を理解する。) | 6 |

| 科目 | 獲得目標 | 内容 | 時間数 |

|---|---|---|---|

| 3 障害者の地域支援に関する講義(6時間) | |||

| 障害者の地域生活支援 | 障害者の地域生活における人的支援、環境整備、就労支援、家族支援、医療、教育などの支援を理解する。 | 障害者の地域生活において、ICFの視点をもとに人的支援、環境整備、就労支援、家族支援、医療、教育などの支援について実情を具体的に理解する。(例えば地域生活移行事例をみながら、障害者の地域生活におけるニーズ解決のための社会資源の活用についてふれる。) | 1・5 |

| 相談支援における権利侵害と権利擁護 | ケアマネジメントプロセス全般における権利擁護の視点を理解する。 | 具体的なケアマネジメント事例を通して当事者のエンパワメント、アドボカシー等について理解する。その上で、成年後見制度等の関連制度の重要性についても理解する。 | 1・5 |

| 地域自立支援協議会の役割と活用 | 地域自立支援協議会の必要性と運営方法について理解する。 | 地域の社会資源の整備状況等のアセスメント(地域診断)を行い、その地域の課題を理解するとともに、地域自立支援協議会の役割を踏まえ、地域づくりのステップアップについて理解する。 | 3 |

| 科目 | 獲得目標 | 内容 | 時間数 | |

|---|---|---|---|---|

| 4 ケアマネジメントプロセスに関する演習(11時間) | ||||

| 実習ガイダンス | 実際の事例を選定して、ケアマネジメントプロセスを個別学習することによって、演習につなげる。 | 実習の目的、ねらい、方法、アセスメントツールについて解説を行なう。 | 1 | |

| 演習Ⅰ | 課外実習で作成した各自のアセスメント表、サービス利用計画書を発表し、相互の事例の理解を深める | 各自の事例を発表し、情報交換し、演習Ⅱの事例を選択する。 | 3 | 7 |

| 演習Ⅱ | 模擬的なサービス担当者会議を通じて事例検討を行いケアマネジメント手法を具体的に理解する。 | グループによって選択した事例をもとに役割を分担して模擬的なサービス担当者会議等を行い、サービス利用計画書を完成させる。 | 4 | |

| 演習のまとめ | 発表事例の事後的・客観的評価により実習・演習の総括を行なう。 | 発表事例の中から数例を選び、モニタリング方法、事後的・客観的評価を行なうことにより、総合的な援助の方針及び目標設定の整合性を確認し、ケアマネジメントについての理解を深める。 | 3 | |

| 合計 | 31・5 | |||

相談支援従事者現任研修標準カリキュラム

在宅の事例を1事例選定し、ケアマネジメントプロセスを課外実習する。

| 科目 | 内容 | 時間数 |

|---|---|---|

| 1 講義(6時間) | ||

| 障害者福祉の動向について | 障害福祉の施策等、最新の動向を知る | 1 |

| 都道府県地域生活支援事業について | 都道府県が実施している地域生活支援事業の事業内容について理解する。(例)発達支援、高次脳機能障害、精神障害退院促進、権利擁護、就労支援など | 2 |

| 地域自立支援協議会について | 地域自立支援協議会の運営、地域課題へのアプローチ方法について理解する。 | 3 |

| 科目 | 内容 | 時間数 |

|---|---|---|

| 2 演習(12時間) | ||

| 障害者ケアマネジメントの実践(演習) | 各受講者の相談支援事例を発表し支援の検証を行なう。演習方法によりチームアプローチのあり方、総合支援の視点の持ち方などについて深める。 | 6 |

| スーパーバイズ | 発表事例の中から数例を選び、スーパーバイズを受けることにより、社会資源の活用方法を含め、自己の検証を行なう。 | 6 |

| 合計 | 18 | |

委員会の実施状況

| 日時 | 委員会 |

| ○2008年6月29日 | 第1回作業委員会、第1回本委員会 |

| ○2008年7月27日 | 第2回作業委員会、第2回本委員会 |

| ○2008年8月31日 | 第3回作業委員会 |

| ○2008年9月7日 | 第4回作業委員会、第3回本委員会 |

| ○2008年10月26日 | 第5回作業委員会、第4回本委員会 |

| ○2008年12月27日 | 第6回作業委員会、第5回本委員会 |

| ○2008年12月28日 | 第7回作業委員会 |

| ○2009年1月10日 | 第8回作業委員会 |

| ○2009年1月11日 | 第9回作業委員会 |

| ○2009年2月8日 | 第10回作業委員会、第6回本委員会 |

| ○2009年3月8日 | 第11回作業委員会 |

| ○2009年3月20日 | 第12回作業委員会、第7回本委員会 |

*全19回実施(作業委員会12回、本委員会7回)

障害者相談支援専門員の継続研修の必要性とプログラム構築に関する研究事業

プログラム検討委員会委員名簿

(五十音順、敬称略)

| 本委員会(外部委員) | ||

| 門屋 充郎 | (NPO法人 十勝障がい者支援センター 北海道) | |

| 坂本 洋一 | (和洋女子大学 千葉県) | |

| 中島 秀夫 | (滋賀県障害者自立支援協議会 滋賀県) | |

| 西尾 雅明 | (東北福祉大学 宮城県) | |

| 野中 猛 | (日本福祉大学 愛知県) | |

| 福岡 寿 | (北信圏域障害者生活支援センター 長野県) | |

| 本委員会+作業委員会(社団法人 日本社会福祉士会) | ||

| 菊地 和則 | (東京都老人総合研究所 東京都) | |

| 菊本 圭一 | (社会福祉法人ともいき会 埼玉県) | |

| 島野 光正 | (郡山市医療介護病院 福島県) | |

| 島村 聡 | (那覇市役所 沖縄県) | |

| ○ | 鈴木 智敦 | (名古屋市総合リハビリテーションセンター 愛知県) |

| 鈴木 ひとみ | (指定相談支援事業所 サポートセンターあずさ 山形県) | |

| 竹之内 章代 | (東海大学 神奈川県) | |

| 福富 昌城 | (花園大学 京都府) | |

| 松坂 優 | (特定非営利活動法人 わーかーびぃー 北海道) | |

| 見平 隆 | (みひら社会福祉士事務所 愛知県) | |

| オブザーバー | ||

| 高原 伸幸 | (厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課) | |

| ○:委員長 | ||

障害者相談支援専門員の継続研修の必要性とプログラム構築に関する研究事業

報告書執筆者

| 第1章 |  |

鈴木 智敦 |

| 第2章 | (社)日本社会福祉士会 | |

| 第3章 | (社)日本社会福祉士会 | |

| 第5章 | 社)日本社会福祉士会 | |

| 第6章 | (社)日本社会福祉士会 | |

| 第7章 | ||

| Ⅰ | 1 竹之内 章代 | |

| 2 福富 昌城 | ||

| Ⅱ | 1 福富 昌城 | |

| 2 松坂 優 | ||

| 3 松坂 優 | ||

| 4 鈴木 ひとみ | ||

| Ⅲ | 1 福富 昌城 | |

| 2 菊本 圭一 | ||

| 3 島村 聡 |

平成20年度障害者保健福祉推進事業 障害者相談支援専門員の継続研修の必要性とプログラム構築に関する研究事業報告書 |

| 平成21年3月 |

| 社団法人日本社会福祉士会 |

| 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階 |

| TEL 03-3355-6541 FAX 03-3355-6543 |

| E-mail info@jacsw.or.jp |

| 社団法人日本社会福祉士会 |

| 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-13 カタオカビル2階 |

| TEL 03-3355-6541 FAX 03-3355-6543 |