トータルサポート推進検討委員会報告書

Ⅰ 事業のテーマと名称

○事業のテーマ:市民参加による福祉のまちづくり

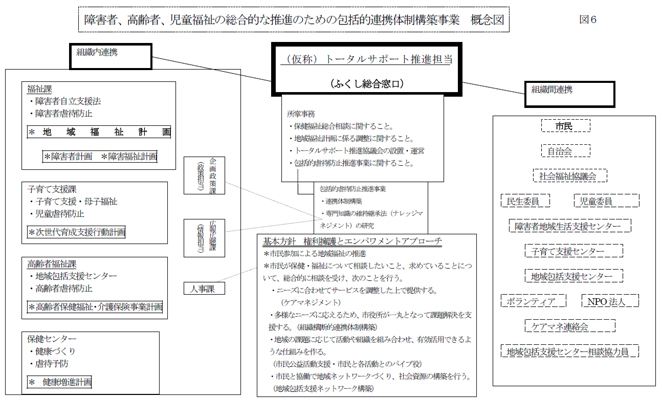

○事業の名称: 障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制構築事業

Ⅱ 基本的考え方

○障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉に関する相談支援について、より市民が利用しやすいサービスにするために、必要に応じて障害者、高齢者、児童といった分野ごとに縦割りになったサービスを組織横断的に調整し、総合的な福祉を提供する仕組みを創設する。

○健康福祉部の事務の範囲はきわめて広く、そのすべてをひとつの窓口で対応するのは困難であるが、市民からの問題提起や市民ニーズを市政に反映するために、縦割りではなく横割り、組織横断的な考え方と行動ができる環境を整備する。

○地域福祉推進に当たり、福祉分野における専門家と、地域住民・地域のボランティアなどの支援者との役割分担と協働を図る。

○子育て、高齢者の介護、定年後の生きがいづくりなど、地域で同じ課題を持つ人たちが支えあう仕組みをつくる。

○地域の課題に応じて活動や組織を組み合わせ、有効に活用できるような技術と仕組みを地域に定着させる。

Ⅲ 現状・背景

1 地域福祉計画の策定について

平成12 年6 月社会福祉事業法が改正され、社会福祉法となり、地域福祉の推進を図る観点から、第四条に「地域福祉の推進」が新たに掲げられるとともに、地域福祉計画の策定等を定めた「地域福祉の推進」が章立てされた。

地域福祉計画に係る規定は平成15 年4 月から施行されることとなっており、本市では、平成20 年度に地域福祉計画の策定を予定している。

地域福祉計画は、既存の計画やその他の福祉課題などを併せ、地域で生活する人の生活を総合的に支えるものとして横断的に考える計画であり、部門別計画の基盤となる計画である。そのため、市役所内においては、様々な関連分野が協力して横断的な理解のもとで推進する必要があり、組織内の調整と機動的に活動できる体制づくりが必要である。

厚生労働省が都道府県及び市町村が地域福祉計画を策定する際の参考に資するために作成した地域福祉計画策定指針は次のとおりである。

(1)はじめに

わが国においては、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能の弱体化、地域住民相互のつながりの希薄化、さらに少子高齢化社会の到来、長引く不況などにより社会・経済情勢は大きく移り変わった。

このため、高齢者、障害者、児童および子育て中の家庭などの生活上の支援を要する人々はいっそう厳しい状況に置かれるとともに、自殺やホームレス、家庭内暴力、虐待やひきこもりなどが新たな社会問題として顕在化してきた。

他方、市町村の福祉政策が盛んになるとともに、地域住民の福祉活動に対する意識も高まり、ボランティアやNPO 法人などが活発化し、社会福祉を通じて新たなコミュニティ形成を図る動きも顕著となってきた。

こうした社会状況の中で、市町村を中心とする福祉行政の役割は極めて重要になるとともに、地域住民の自主的な助け合いなどの意義もますます増大し、住民が手を携え合って共に生きるまちづくりの精神を発揮した、地域福祉の推進が求められている。

(2)今後における地域福祉推進の理念

①住民参加の必要性

障害の有無、年齢、性別など人間はそれぞれ異なるが、個人の尊厳やその人が生きる価値などの点においては皆平等であり、すべての地域住民が地域社会の一員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が保証されなければならない。

そして、地域の要援護者の生活上の解決すべき課題(以下「生活課題」という。)を持つ人も他の住民も一緒になってそれを実現することが地域社会の誰にとっても望ましい社会であるという共通の価値観を持たなければ達成できない。

したがって、地域福祉の推進は、地域住民の主体的な参加が大前提であり、「地域住民の参加がなければ策定できない」ことが地域福祉計画の最大の特徴であり、地域住民の主体的参加による地域福祉計画の策定・実行・評価の過程は、それ自体、地域福祉推進の実践そのものである。

②共に生きる社会づくり

地域福祉には、差異や多様性を認め合う地域住民相互の連帯、心のつながりとそのために必要なシステムが不可欠であり、地域社会への参加と参画を促し社会に統合する「共に生きる社会づくり(ソーシャルインクルージョン)」という視点が重要である。

③男女共同参画

地域福祉を推進する諸活動は、男女共同参画の視点に立脚して展開される必要があるため、男性も女性も共に日々の暮らしの基盤である地域社会の生活課題に目を向け、その解決のための意思決定、諸活動にも参画していくことが期待される。

④福祉文化の醸成

地域住民が、生活課題やそれに対応するサービスの現状を自らの問題として認識し、自らがサービスの在り方やその提供に主体的にかかわることが重要であり、こうした活動の積み重ねが、それぞれの地域に個性ある福祉文化を創造していくことにつながる。

(3)地域福祉推進の基本目標

①生活課題の達成への住民等の積極的参加

地域住民を施策の対象としてのみ捉えるのではなく、地域福祉の担い手として位置づけ、住民等の積極的な参加を促し、その自主的な活動と関係諸団体及び公共的なサービスとの間の連携を図っていくことが重要である。

②利用者本位のサービスの実現

利用者本位の考え方に立って、利用者を一人の人間としてとらえ、そのひとの生活課題を総合的かつ継続的に把握し、適切なサービスが提供される体制を身近な地域において構築することが必要となる。

具体的には、(ア)サービスを総合的に利用できるようにするケアマネジメント、(イ)利用者自身の持っている力を引き出す援助(エンパワーメント)、(ウ)地域住民が孤立したり、生活課題を抱えたときに声をあげたり、発見する仕組みづくり(コミュニティワーク)等の体制を充実する必要がある。

③サービスの総合化の確立

地域住民の生活課題は、福祉・保健・医療その他生活関連分野にまたがるものであり、公共的サービス・民間によるサービスなど複数のサービスを組み合わせて総合化することによって満たされることが少なくないことから、総合的な相談を受けられる体制や、多様なサービスの連携による総合的なサービス提供の展開が不可欠となる。

④生活関連分野との連携

地域福祉の範囲として、福祉・保健・医療の一体的な運営はもとより、教育、就労、住宅、交通、環境、まちづくりなどの生活関連分野との連携が必要となる。

(「地域福祉計画施行にあたっての策定指針説明及び今後の課題等」厚生労働省社会・援護局地域福祉課より抜粋)

2 福祉・保健関連計画について

現在の健康福祉部における福祉・保健の計画策定の状況について述べる。

(1)障害者福祉計画(担当課:福祉課)

・障害者基本法第9 条第3 項に基づき、本市が取り組むべき今後の障害者施策の基本方向を定めた総合的な計画であり、同時に、関係企業・各種団体などが自主的かつ積極的な活動を行うための指針である。また、障害者自立支援法第88 条に定める「市町村障害福祉計画」の性格も併せ持っている。

・計画の期間:基本構想の部分は平成18 年度から平成23 年度基本計画の部分は平成18 年度から平成20 年度20 年度において計画の見直し作業を行う。

(2)次世代育成支援行動計画(担当課:子育て支援課)

・すべての子どもとその家庭、地域、企業、行政等すべての個人及び団体を計画の対象とし、健やかに子どもを生み育てることができるよう、その環境づくりと今後の本市の子育て支援のあり方を示す計画である。

・計画の期間:平成17 年度から平成21 年度必要な見直しを平成21 年度までに行った上で、平成22 年度から平成26 年度までを計画期間として、第2 期行動計画を策定していく。

(3)高齢者保健福祉計画・第3 期介護保険事業計画

(担当課:高齢者福祉課)

・高齢者保健福祉計画は、老人保健法及び老人福祉法に基づき、高齢者の保健福祉水準の向上を図るための総合的な計画として策定するものである。介護保険事業計画は、介護保険法に基づき、要支援または要介護状態となった高齢者などの心身の状況に応じて、適切な介護サービスが効果的に提供される体制の確立を図るために策定するもので、3 年ごとに見直しを行うことになっている。二つの計画は、いずれも高齢者等を対象とした計画であり、相互に密接な関係があることから、両計画を一体化して策定するものである。

・計画の期間:平成18 年度から平成20 年度

介護保険事業計画は、3 年ごとに見直しを行うこととなっている。

(4)健康増進計画(担当課:保健センター)

・平成15 年5 月健康増進法が施行され、健康づくり、健康寿命の延伸のため、各自治体は、地域計画策定の努力とその実施が義務付けられた。

・本市では、現在策定に向け検討を進めている。

(5)地域福祉計画(担当課:福祉課)

・平成20 年度に地域福祉計画の策定を予定している。

・「1 地域福祉計画の策定について」で述べたとおり、住民等の積極的参加を得て、利用者本位のサービスの実現のためのケアマネジメント・エンパワメント・コミュニティワークの体制を充実した上で策定に取り組むことが重要である。総合的な相談を受けられる体制や、多様なサービスの連携による総合的なサービス提供の展開が不可欠となる。

・地域福祉計画は、既存の計画やその他の福祉課題などを併せ、地域で生活する人の生活を総合的に支えるものとして横断的に考える計画であり、部門別計画の基盤となる計画である。そのため、市役所内においては、様々な関連分野が協力して横断的な理解のもとで推進する必要があり、組織内の調整と機動的に活動できる体制づくりが必要である。

3 虐待防止事業について

本市では、「児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例」(以下、「条例」とする)を平成17 年6 月1 日に施行した。児童・高齢者・障害者への虐待を包括的に防止することをうたっている。虐待防止は行政の責任で行うべき職務であるということを基本的考えとして事業を実施している。条例とそれに基づいて実施している事業について述べる。

(1)行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例

① 条例の内容

条例は、市の責務として虐待の発見と対応に積極的に関わることを明示している。その内容は、「虐待の早期発見及び迅速な安全確認を行い適切な措置を講じること、虐待防止のための施策実施及びそのために必要な体制整備を行うこと」である。児童や高齢者、障害者の関係施設や市民には、虐待発見時の通告義務を課している。条例制定により市民の意識啓発を図り、虐待を防止することを目指している。

② 条例制定の経緯

平成16 年度に、児童福祉法改正に伴い、市では児童虐待防止対策を強化することになり、高齢者・障害者虐待対策も緊急課題であるという判断のもとに、総合的な対策の検討を開始した。

虐待の事例では解決すべき課題が複数の課の業務に関連していることが多く、業務の範囲が決めにくく問題の整理も難しい。問題が複雑で関係機関が多数ある状況の中で、絡み合った問題を整理し、中心的課題は何かを考え、中長期的には何を目標にするのかを視野に入れた上で、解決のために最優先すべきアプローチは何かを迅速に判断しなければならない。当時、児童、高齢者及び障害者に対する虐待事例の相談は、福祉課、高齢者福祉課、子育て支援課、保健センター等で受け付け、事例ごとに関係課・関係機関と連携体制を構築して対応していた。より迅速に対応するために、従来の困難事例への支援方法とは別に、市として虐待への対応方法を確立しておく必要性が生じていた。

さらに、虐待事例の支援に関わる職員は、虐待防止のために活用できる制度について、自らが担当する業務以外の分野にも幅広く知識を有することを求められる。どの職員もまず「虐待を防止する」という共通の目標を持ち基礎的な知識を有し、あらかじめ連携のネットワークを構築しておき、いつどこの課が相談を受理しても関係課がすぐに協力して対応できる体制を整えておく必要があった。

また、虐待事例の具体的な支援内容を検討するとき、各課が担当する単一の業務で解決することはほとんどない。福祉・保健・医療の連携が必要であるのはもちろんのこと、地域住民の理解と協力、従来は連携を取ることが少なかった警察・裁判所・弁護士等を含めた新しい連携ネットワークのシステム化が課題となっていた。

そこで、一つの家族が抱える課題を援助者側の都合で分割して対応する縦割り的対応ではなく、多面的・制度横断的な虐待防止対策を実施するために、「行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例」を制定することになった。

(2) 行田市虐待防止システム

虐待防止事業は福祉課、子育て支援課、高齢者福祉課、保健センターが中心となって実施している。

虐待発見時の通告は、虐待防止ホットライン(フリーダイヤル、24 時間・365 日受付)を通じて受理する。休日・夜間は各課3 台ずつ配備した携帯電話で受ける仕組みである。

通告を受けた市は、48 時間以内に2 人以上で訪問し、状況を確認する。

その後直ちに緊急度判定会を開き、一時保護の要否を判定する。緊急度判定会の構成員は会長が福祉部長、委員は福祉部の課長職及び安全確認者である。

次に処遇検討会を開催し、支援方針を決定する。処遇検討会の会長は、虐待被害者が児童の場合は子育て支援課長、高齢者は高齢者福祉課長、障害者は福祉課長である。委員は市職員の他、児童相談所、福祉保健総合センター等の関係機関の職員で構成し、さらに必要に応じて関係者の出席を求めることになっている。

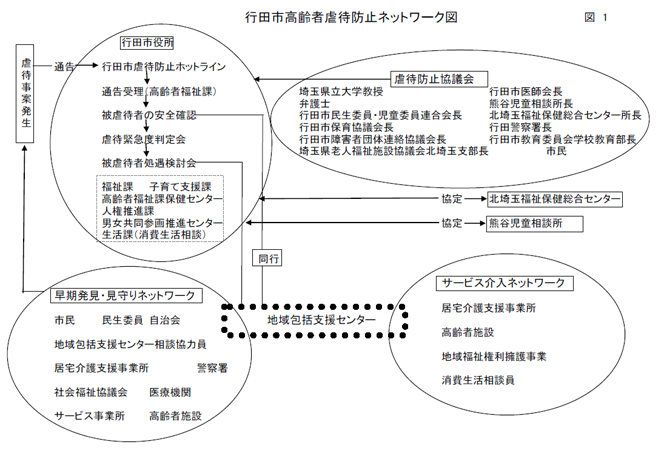

また、児童、高齢者及び障害者虐待防止協議会を設置し、虐待防止対策について検証することとしている。構成メンバーは福祉・保健・医療関係者、市民、学識経験者等である。

(3)条例施行による変化

虐待の背後には介護負担、経済的な問題、家族関係など様々な問題が潜んでいるため、相談者側も問題が整理できず、どこに何を相談したらよいかと困ることが多い。条例施行により市民に啓発し総合相談窓口を明確にすることで、相談しやすくなったと考えられる。

また、相談窓口の後ろ盾として共通の目標を持った職員の集合体としての市の組織があることで、最初にどこの窓口に相談したかに関係なく、組織の判断に基づく援助を提供することができる。どの課が相談を受理しても関係課が協力して対応する体制が整った。

従来は担当の社会福祉主事や保健師の判断に任される部分が多かった支援方針について、まず市の方針を検討し、支援内容と各担当の責任範囲を明確にしてから支援を開始するようになった。市の方針にそって支援するので、担当者は自信を持って確実に対応することができる。さらに、支援開始後に担当者に対し、市と関係機関のネットワークによるバックアップ体制を組むことで、担当者が一人で抱え込んで悩むのではなく、相談しながら支援を進めることができるようになった。

つまり、本市では、虐待防止は市の職務であるという姿勢を明確に打ち出したことで、従来は重度化してから寄せられることが多かった相談が早い段階から寄せられ、また虐待防止専門のネットワークを構築したことで、早期解決が図られるようになった。

虐待を防止する上で関係機関同士の連携が必要なのは言うまでもないが、連携の前提として、各機関・職種が自ら果たすべき役割を認識し、業務を確実に遂行することが重要である。

対象者を年齢や障害種別で分けることなく包括的に虐待防止に取り組んだことは、地域包括ケア体制構築の基礎固めにつながったと言える。

(4)今後の課題

①組織内ネットワークを円滑にする仕組みづくり

一般的に市町村は、法的根拠をもとにした縦割りの分業制で事業を運営するため、虐待防止のような新しいニーズに応えるためには組織体制の見直しが必要である。また、わが国のこれまでの福祉課題への対応は、高齢者・障害者・児童といった対象者別に取組まれてきた歴史がある。制度が専門分化したことは、個々の課題への対応として有効である反面、虐待のように一人が複数の課題を抱える場合には、課題ごとに担当する窓口が違い、制度の狭間が生じやすいため対応が困難である。

高齢者虐待を例に取ると、高齢者虐待防止法では、高齢者虐待防止について市町村が主体的な役割を担うことが規定されている。虐待事例には複合的な問題が存在するため、関係機関の連携・協働による支援が不可欠であり、市町村を中心とする連携ネットワーク構築の重要性が強調されている。

ネットワークは、市町村組織内ネットワークと関係機関との組織間ネットワークの二つに分けて考えることができる。行田市におけるネットワークは巻末の図1「行田市高齢者虐待防止ネットワーク図」の通りである。本市の組織内ネットワークは、条例施行により市として虐待防止に積極的に取り組むという目標を基盤に、健康福祉部内関係課の連携体制として構築した。しかしながら現状は、組織体制が基本的に縦割りの分業制であるため、組織内連携がスムーズでない場合もあると思料される。

この問題を解決する方法の一つが、市の組織内部に専門分化したサービスを総合化して提供する仕組みを持つことであると考えられる。具体策の一つとして、プロジェクトチームの設置が挙げられる。プロジェクトチーム設置により取り組む事業は次のとおりである。

・プロジェクトチームを中心とした職位や担当業務の違いを超えたコミュニケーションの場をつくる。

・組織学習・職員研修の工夫とそれを支える組織について検討する。

・プロジェクトチームのリーダー、社会福祉主事・保健師・ケアマネジャー等専門職員、管理職それぞれが果たすべき役割について組織として明確にする。

今回は、トータルサポート推進室を中核として、トータルサポート推進協議会がこのプロジェクトチームの役割を果たすことを提案する。

② 知識のマネジメントにより事業の継続性を保つ

市町村では、人事異動により比較的短い期間で担当者が変わる。連携がスムーズだったのに、担当者が変わったので機能しない、というのでは、組織としての大きな損失であり、サービスの質が低下する原因になる。実践により創られた知識が職員個人に蓄積し、組織として共有されず、事業の継続性が保証されないという問題が存在すると考えられる。職員個人が持つ実践に結びついた知識を、市町村が組織的に蓄積・共有し、虐待防止を実践するサイクルを形成する必要がある。

誰が担当しても効果が上がり、実践から生まれた知識・ノウハウが組織として集積・共有され、取り組みの進化が持続されることを目指すことが課題である。

そのためにまずは、虐待防止に必要な組織としての知識ビジョンを作る必要がある。

知識ビジョンをもとに、職員が持つべき基本的知識・技術について研修項目を作成し、職場内研修を実施する。実務の運用面は業務マニュアルを作成し、同じく職場内研修により共通理解を得る。マニュアル化が困難な暗黙知も重要であることから、ジョブローテーションのルール作りも必要である。

トータルサポート推進協議会を中核とした職位や担当業務の違いを超えたコミュニケーションの場を活用し、すべての立場から問題提起ができ、関係部署間で検討し課題が抽出される持続的な仕組みが有効であると考える。

③まとめ

虐待防止のための組織内連携体制を構築することにより、地域包括ケアによる全人的・継続的な支援の提供が可能になる。これは、市の社会福祉分野全体の相談支援体制の充実につながる可能性を秘めている。

Ⅳ 障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制構築事業の基本方針

Ⅲで述べた現状・背景から、事業の基本方針は次の通りとする。

1市民参加による地域福祉の推進

2市民が保健・福祉について相談したいこと、求めていることについて、総合的に相談を受け、次のことを行う。

(1)ニーズに合わせてサービスを調整した上で提供する。(ケアマネジメント)

(2)多様なニーズに応えるために、市役所が一丸となって課題解決を支援する。(組織横断的連携体制構築)

(3)地域の課題に応じて活動や組織を組み合わせ、有効活用できるような仕組みを作る。(市民公益活動支援・市民と各活動とのパイプ役)

(4)市民と協働で地域ネットワークづくり、社会資源の構築を行う。(地域包括支援ネットワーク構築)

Ⅴ 事業の概要

1 具体的な取組(案)

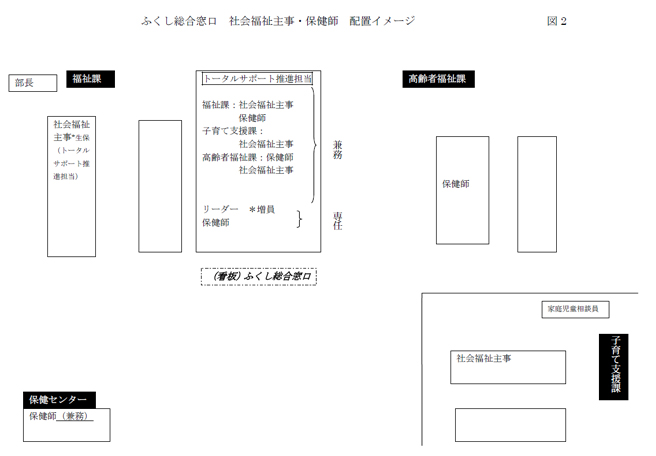

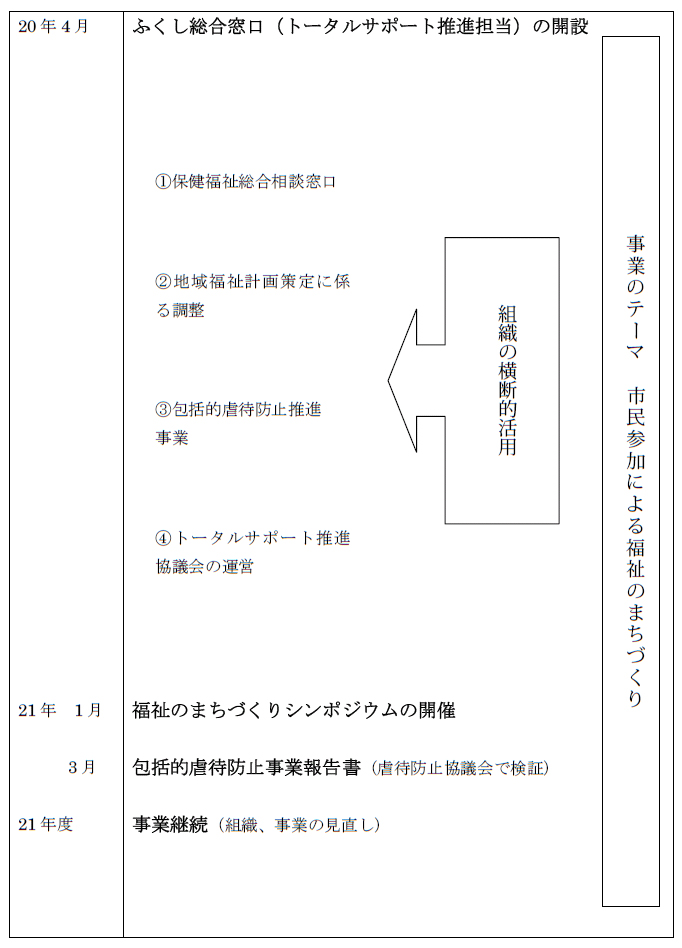

○平成20 年4 月、健康福祉部福祉課に「(仮称)トータルサポート推進担当」を設置する。障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携機能を有する「(仮称)ふくし総合窓口」を開設し、保健福祉総合相談、地域福祉計画に係る調整、包括的虐待防止推進事業、トータルサポート推進協議会運営事業を実施する。巻末の図2 が、「(仮称)ふくし総合窓口」の社会福祉主事・保健師配置イメージ案である。

○組織上の取り扱いについては、名称を「(仮称)トータルサポート推進担当」(以下、推進担当と言う。)とし、福祉課の一つの担当として位置付ける。

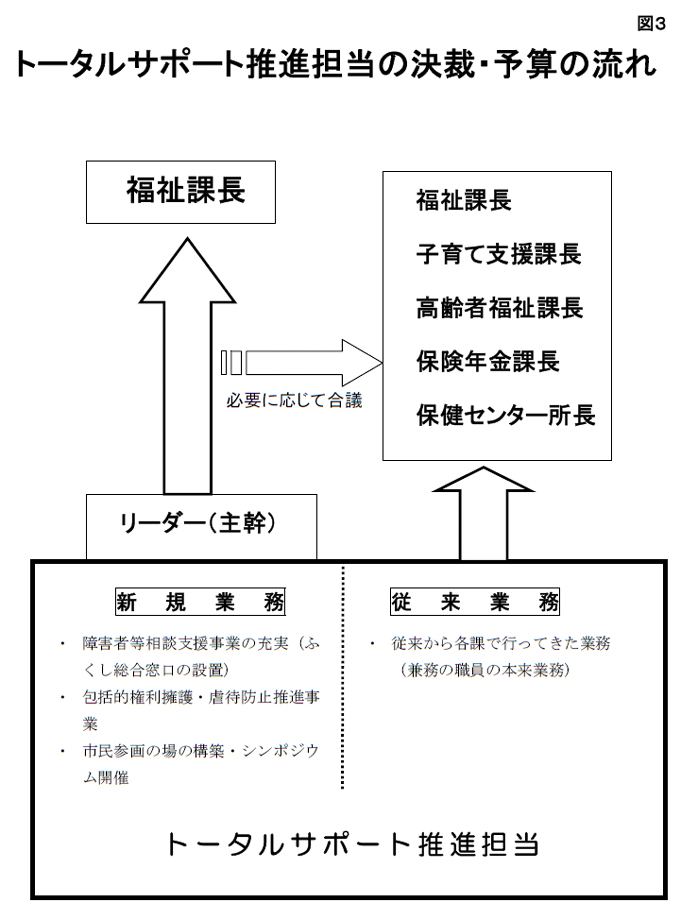

○推進担当の決裁・予算については図3 に案を示した。

2 平成20 年度事業計画(案)

(1)事業概要

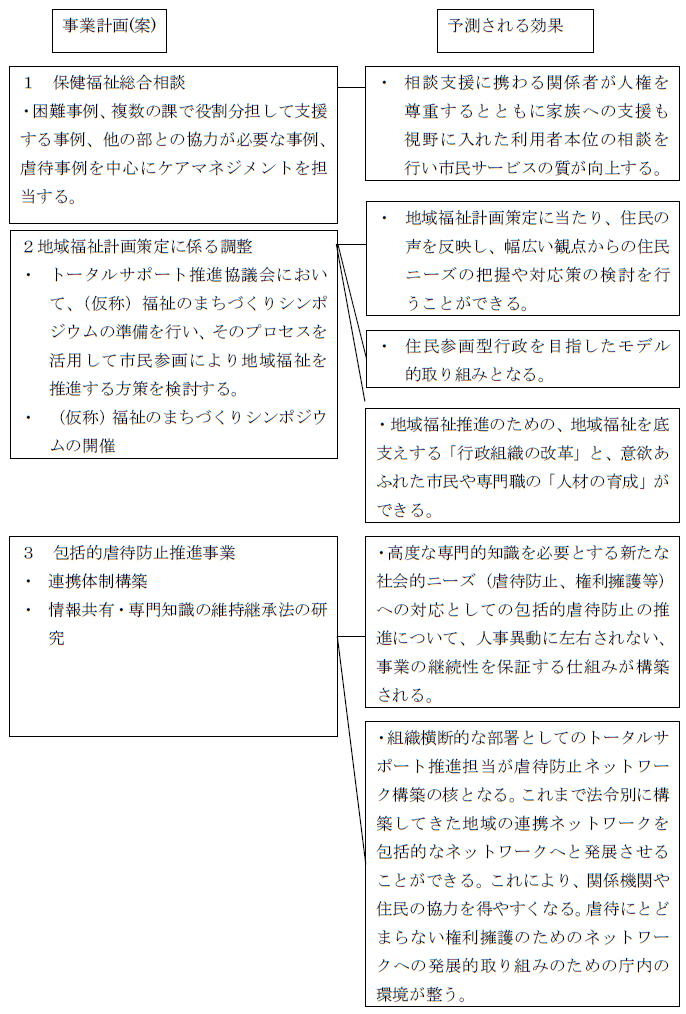

(2)事業計画(案)と予測される効果

(3)保健福祉総合相談

困難事例、複数の課で役割分担して支援する事例、他の部との協力が必要な事例(DV、消費生活被害など)、虐待の事例を中心にケアマネジメントを担当する。*これらは、ケースワーカーへの組織としてのバックアップ体制が必要な業務である。

*「ワンストップ相談窓口」の概念について

「総合相談」は「ワンストップ相談窓口」と表現することも出来るが、ここでいう保健福祉総合相談は、総合的相談支援・権利擁護の基盤づくりとして、相談支援とケアマネジメントを行うことである。同様の「ワンストップ相談窓口」についての概念として、地域包括支援センター(介護保険法)の役割として厚生労働省が「ワンストップ相談窓口」と説明する例を挙げることができる。

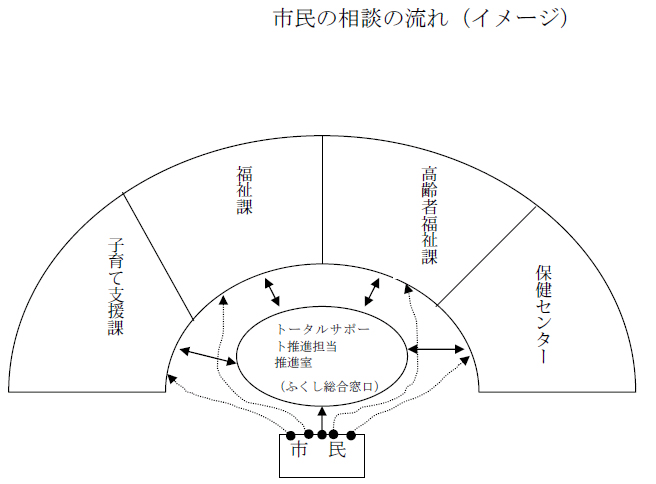

(この報告書では、いわゆる「電子自治体」の話題で「行政サービスにおけるワンストップ化(電子化により申請手続き事務の窓口を集約する)」として使用されるワンストップとは違う概念として取り扱う。)市民の相談の流れは巻末の図4 のイメージ図の通りである。

(4)地域福祉計画策定に係る部内調整

・「トータルサポート推進市民会議」を設置し、関係機関との連携の向上、市民への意識啓発、市民と行政との協働の推進を行う。

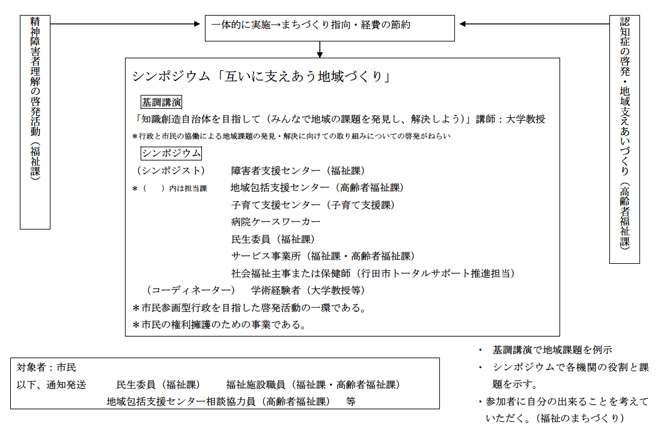

・具体的には、初年度は「(仮称)福祉のまちづくりシンポジウム」の準備を行い、そのプロセスを活用して市民、当事者、NPO、民生委員、福祉関係者などの参画を得て地域福祉を推進する方策を検討する。

・手法はワークショップ等が想定されるが、その際のファシリテーションは大学教授等の学術経験者に依頼する。

・福祉のまちづくりシンポジウムを開催し、市民の意識啓発、市民と行政との協働を推進する。

①福祉のまちづくりシンポジウム準備委員会について

構成員(案):障害者支援センター、地域包括支援センター、子育て支援センター、民生委員、健康福祉部職員、社会福祉協議会他

②(仮称)福祉のまちづくりシンポジウムの開催

シンポジウムの内容(案)は次のページのとおり。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

(5)包括的虐待防止推進事業

ケアマネジメント、虐待防止協議会・緊急度判定会・処遇検討会開催の調整、共通記録作成、情報共有方法の構築、地域ネットワークづくりを行う。

情報共有方法の構築に関する部分では学術経験者に指導を依頼する。

①連携体制構築

・トータルサポート推進協議会を中心として市役所組織内の連携体制を構築する。(事例の支援を積み重ねて連携体制を構築し、それを明示し、組織としての共通認識を作る。)

・トータルサポート推進協議会において事例検討会や関係機関とのネットワークづくりに関する検討を行う。また、ケースワークやケアマネジメントにおける地域ネットワークの活用方法、職場内研修の検討と実施、成年後見制度とその市長申し立てについて等の職場内研修を行う。

・虐待防止のための連携体制構築は、虐待だけでなく地域包括ケアによる全人的・継続的な支援の提供への発展的活用の可能性を持っており、組織横断的な視点で地域課題を含めて検討を進める。

②専門知識の維持継承法(ナレッジマネジメント)の研究

情報共有方法の構築について、学術経験者のコンサルテーションを得て研究し、実践する。

(ア)現状把握・分析

・虐待防止事業実施上の職員が持つべき知識・技術の洗い出し

・職員の知識に対する認識と知識の活用や共有化の状況等についての現状把握

(イ)知識共有・創造の方法と場の構築

・知識共有・知識創造の方法と場の構築方法を検討する。(緊急度判定会、処遇検討会の果たす役割と、検討結果情報の共有についての検討)

・庁内LAN を活用した専門知識共有のための情報ネットワーク形成(共通の記録用紙と検索の仕組みを作る。)

・トータルサポート推進室が原案を作成し、トータルサポート推進委員会で検討する。

(ウ)知識共有の実践と評価

・(イ)の取り組みについてトータルサポート推進協議会で検討し、評価する。

(エ)報告書作成

・大学等の支援を得て報告書を作成する。

(オ)虐待防止協議会による事業の検証

・定例会議での事例への対応についての検証に加え、報告書を提出し、本事業についても検証する。

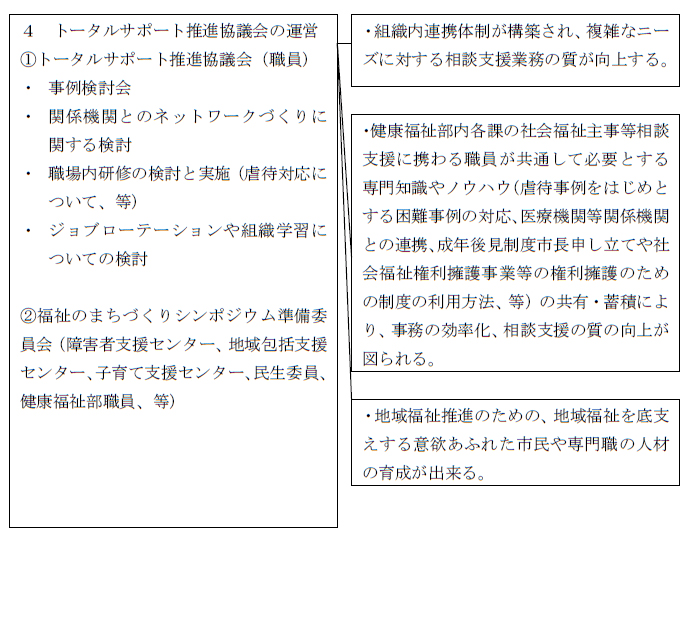

(6)トータルサポート推進会議の運営

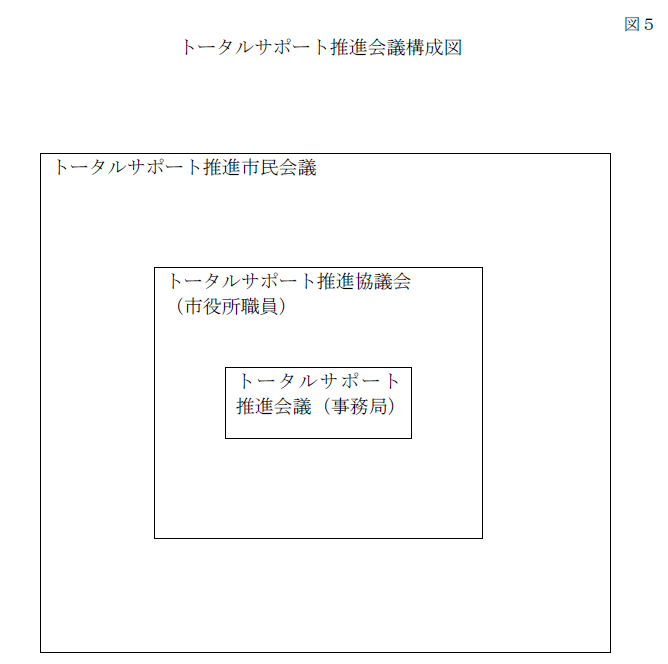

巻末図5に、トータルサポート推進会議構成図を示す。

①トータルサポート推進協議会(メンバー:職員)

・事例検討会

・関係機関とのネットワークづくりに関する検討

・職場内研修の検討と実施(テーマは虐待事例の対応についての新任職員研修や現任職員研修、ケースワークやケアマネジメントにおける地域ネットワークの活用方法、成年後見制度とその市長申し立てについて、等)

・ジョブローテーションや組織学習についての検討

②福祉のまちづくりシンポジウム準備会議

今回の取り組みは市民参加による福祉のまちづくりを目指すものであるが、初年度はまず障害者支援センター、地域包括支援センター、子育て支援センター、民生委員、健康福祉部職員、社会福祉協議会等の参加を得て「(仮称)福祉のまちづくりシンポジウム」の準備を行う。

そのプロセスを活用して市民、当事者、NPO、民生委員、福祉関係者などと協働で地域福祉を推進する方策を検討し、2年目以降の住民参加のための事業計画を作成する。

(7)情報共有について

障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制を構築するためには、職員の情報共有が重要である。

そこで、トータルサポート推進会議を定例で開催し、情報共有を図る。

① トータルサポート推進会議出席者

・トータルサポート推進担当職員(生活保護担当、保健センターの兼務の職員を含む。)

・その他、必要に応じてトータルサポート推進担当で総合支援を行っている事例や発見された新しい課題に関わる職員の出席を求める。

② 検討事項

・トータルサポート推進協議会への提案事項、提出する事例について

・各課で共有すべき情報について(打ち合わせで共有すべきと判断した事項は庁内LANや推進担当職員からの各課への伝達により情報共有を図る。)

Ⅵ 財源の確保について

○本事業は、多様な生活課題を抱える要支援者等に対し、限られた社会資源を有効に活用しつつ効率的な支援を進める観点から、他の市町村においてもその成果を援用することが期待されるところでもある。そこで、具体的に進めるに当たり、平成20 年度において厚生労働省の補助事業である障害者保健福祉推進事業・障害者自立支援調査研究プロジェクト等、補助金の申請を検討する。

Ⅶ 今後の課題

1 総合的な支援体制の発展に向けての課題

(計画・実施・評価のサイクルを回し、連携体制を発展的に構築していく)

これまで述べたように、「市民参加による福祉のまちづくり」をテーマに、平成20年4月、手始めとして包括的連携体制構築のための市役所における環境を整備する。これがすなわちトータルサポート推進担当を設置し、「ふくし総合窓口」の運営、保健福祉総合相談、地域福祉計画に係る調整、包括的虐待防止推進事業、トータルサポート推進協議会運営事業を実施することである。

トータルサポート推進検討委員会では、今後の課題として災害弱者対策についても推進担当を中心に関係課と連携をとって取り組む必要があるという意見が出された。また、社会教育の分野との連携の必要性も挙げられた。相談支援などの対人援助に携わる職員は、権利侵害と隣り合わせにいることを強く認識し続け、高度な人権感覚の保持が重要である。この点で人権の分野との連携も必要である。

また、市民参加による福祉のまちづくりのためには市民公益活動(ボランティア、NPО法人等)との連携が不可欠であることから、市民公益活動支援の分野との連携も必要である。

これらの状況を踏まえ、次の課題として、本市における健康福祉部にとどまらない、まちづくりや人権や教育の視点も取り入れた横断的連携を検討していくことを提言する。

そのためには、トータルサポート推進協議会は、当初トータルサポート推進担当を核として健康福祉部職員を中心に構成するが、必要に応じて関係部課からの参加を得て運営することが求められる。

本事業を開始することは市民参加による福祉のまちづくりのための第一歩を踏み出すにすぎず、本報告書の計画を元に事業を実施し、評価を行い、トータルサポート推進協議会において課題を検討し、包括的連携体制を発展させていく必要がある。

2 組織・事務分掌の検討

トータルサポート推進検討委員会では、組織および事務分掌上の今後の課題としてトータルサポート推進担当を課として位置づけ、地域福祉計画だけでなく介護保険、高齢者福祉、次世代育成支援など、すべての計画策定・進行管理を所管するほうが設置する意味があるという意見が出された。

平成20年度における組織および事務分掌については本報告書のとおりであるが、2年目以降の位置づけについてはトータルサポート推進協議会等の場を活用して検討していく必要がある。

3 市民と行政の協働について(地域の社会システムとしての環境整備)

トータルサポート推進委員会では、地域福祉推進に当たっては関係機関や市民から広く意見を聞く場を持ち、行政だけで事業を進める手法ではなく協働していくことが重要であるとの意見が出された。

市民と行政の協働については、初年度の事業計画では、福祉のまちづくりシンポジウムの準備を通して関係機関や民生委員と協働で地域課題を発見し、福祉のまちづくりシンポジウムを開催して市民の意識啓発を図ることとしている。

これら初年度の取り組みを通して、福祉のまちづくりの方向性を、住民の参加を得て模索し、二年目以降の事業へとつなげることが必要である。初年度の事業で配慮すべき点と二年目以降につなげるためのポイントについて、インフォーマルな協働とフォーマルな協働の2点に整理して次に述べる。

(1)インフォーマルな(制度に基づかない)協働について

福祉のまちづくりシンポジウムやトータルサポート推進会議の中で下記のテーマを取り上げることにより、2年目の事業を方向付ける。

①身近な地域でのネットワーク:見守りや声かけ(支援者は近隣住民、ボランティア、自治会など。ネットワーク化の担い手は社会福祉協議会、民生委員、地域包括支援センター等。)

②本市で支援の役割を担っている専門機関等の間でのネットワーク:必要に応じて協力の要請や日常的な情報交換が出来る関係づくり。(ネットワーク化の担い手はトータルサポート推進担当)

(2)フォーマルな(法律等の制度に基づく)協働について

トータルサポート推進会議、トータルサポート推進協議会において、下記のテーマを取り上げる。

①個々のニーズに対する支援の検討(事例検討)

②地域の社会資源の開発・改善:実務者レベルの対応では困難な事例、あるいは普遍的なニーズとして顕在化しそうな案件に対する事業化の検討

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

| トータルサポート推進検討委員会 委員名簿 | |

|---|---|

| 課名 | 委員氏名 |

| 総合政策部企画政策課 | 岩田 樹一良 |

| 総務部人事課 | 新井 康夫 |

| 健康福祉部福祉課 | 梅澤 清志(委員長) |

| 健康福祉部子育て支援課 | 今井 良和 |

| 健康福祉部高齢者福祉課 | 栗本 広宣 |

| 健康福祉部保険年金課 | 木村 美津子 |

| 健康福祉部保健センター | 佐藤 美絵 |

| 事務局(健康福祉部福祉課)*作業部会 風間重文、江森裕一、川鍋和史、野村政子 |

|

| トータルサポート推進検討委員会 活動状況 | ||

|---|---|---|

| 月 日 | 内 容 | 会 場 |

| 平成20 年1 月18 日 | 第1 回委員会 | B9会議室 |

| 平成20 年1 月25 日 | 事務局による作業部会 | 相談室 |

| 平成20 年1月31 日 | 第2 回委員会 | B9会議室 |

| 平成20 年2月7日 | 事務局による作業部会 | 相談室 |

| 平成20 年2月8日 | 第3 回委員会 | B9会議室 |