福祉のまちづくりシンポジウム

~みんなで考えよう 地域の福祉課題と私たちにできること~

日時:平成20年12月19日(金)

午後2時~4時30分(受付:午後1時~1時50分)

会場:行田市教育文化センター「みらい」 文化ホール

【プログラム】

13:00 受付

14:00 開会

市長あいさつ

《第1部》

14:10 基調講演

テーマ 「住民参画による新しい福祉 ~支え合い行田方式の創造~」

講師:国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 梅本勝博教授

15:10 休憩

《第2部》

15:25 パネルディスカッション

テーマ 「ともに支え合う福祉のまちづくり」

パネリスト

○民生・児童委員連合会会長 小林康男氏

○埼玉県子育てアドバイザー 島田ユミ子氏

○地域包括支援センター緑風苑 主任介護支援専門員 栗原幸江氏

○北埼玉障害者生活支援センター 相談支援専門員 川田正明氏

○NPO法人さくらメイト 代表理事 高橋豊氏

○社会福祉協議会 地域福祉係長 磯川裕徳氏

コーディネーター

国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 梅本勝博教授

16:30 閉会

◎基調講演 講演者のご紹介

梅本 勝博教授 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科

ご略歴

学位:九州大学経済学士(1975年)、ジョージワシントン大学修士(1995年)

職歴:一橋大学商学部助手、北陸先端科学技術大学院大学助教授(1997~2003年)

専門分野:ナレッジ・マネジメント、公共政策論、地域環境政策、地域福祉政策

研究テーマのキーワード:ナレッジ・マネジメント、政策、福祉、環境

◎基調講演 講演者のご紹介

| 梅本 勝博教授 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 | |

| ご略歴 | 学位:九州大学経済学士(1975年)、ジョージワシントン大学修士(1995年) 職歴:一橋大学商学部助手、北陸先端科学技術大学院大学助教授(1997~2003年) 専門分野:ナレッジ・マネジメント、公共政策論、地域環境政策、地域福祉政策 研究テーマのキーワード:ナレッジ・マネジメント、政策、福祉、環境 |

| ◎パネラーのご紹介 | |

| 小林 康男氏 | 行田市民生・児童委員連合会会長 民生・児童委員とは・・・ 地域社会の生活で困っている人や、児童・障害者・高齢者のことで問題を抱えている方々に、相談・援助・情報提供などを行っています。 |

| 島田ユミ子氏 | 埼玉県子育てアドバイザー 埼玉県子育てアドバイザーとは・・・ 子育てに関する不安や悩みを持つ親などに対して、共に考え、時にアドバイスを行い、家庭教育や地域に根ざした子育て支援全般に向けて活動するものとして、埼玉県が養成しています。 |

| 栗原 幸江氏 | 行田市地域包括支援センター緑風苑 主任介護支援専門員 地域包括支援センターとは・・・ 高齢者の総合相談や権利擁護、関係機関とのネットワークづくり、介護予防のためのサービス利用計画作成や介護予防の推進などを行い、高齢者の生活を総合的に支援しています。 |

| 川田 正明氏 | 北埼玉障害者生活支援センター 相談支援専門員 北埼玉障害者生活支援センターとは・・・ 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行っています。 |

| 高橋 豊氏 | NPO法人さくらメイト 代表理事 NPO法人さくらメイトとは・・・ 桜町の商店を中心に設立された特定非営利活動法人です。 地域のお年寄りや子育て家庭が安心して暮らせるように、商店会と地域住民により発足しました。地域の高齢者家庭の安否確認や安心弁当の配達、託児所の運営などを行っています。 |

| 磯川 裕徳氏 | 行田市社会福祉協議会 地域福祉係長 社会福祉協議会とは・・・ 地域福祉の推進を使命とする「公共性」「自主性」を併せ持つ、民間の社会福祉団体です。「地域福祉」とは「地域住民が主体となり、その知恵や資金を出し合い協力しながら、ふれあいと支え合いのある、やさしいまちづくりを目指すこと」と言えるでしょう。これを手助けしていくのが社協です。 |

シンポジウム参加者数

| 区分 | 参加者数 |

|---|---|

| 民生委員 | 44 |

| 自治会長 | 26 |

| 地域包括支援センター相談協力員 | 78 |

| 保健協力会 | 5 |

| 一般 | 75 |

| 合計 | 228 |

| ※市議会議員9人参加 |

「福祉のまちづくりシンポジウム」参加者アンケート集計結果

○開催日:平成20年12月19日(金)

○会場:行田市教育文化センター「みらい」文化ホール

○参加者数:228人 ○アンケート回答者数:164人(回答率:71.9%)

|

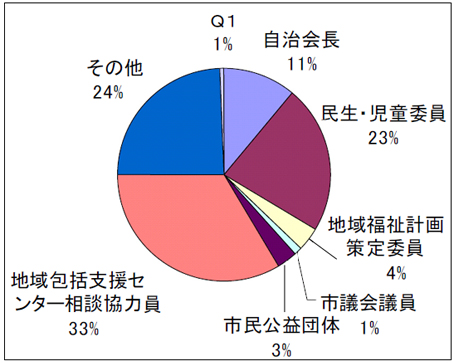

Q1 あなたは次のうちのどれにあてはまりますか。 1 自治会長 |

|

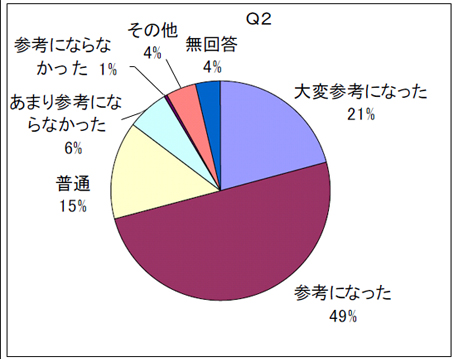

Q2 基調講演「住民参画による新しい福祉~支え合い行田方式の創造~」について 1 大変参考になった |

6 その他の内容(代表的な意見を抽出)

・ 前向きの行田市ビジョンをすすめて頂いているアドバイザーの知識をおかりして、全国初の知識創造自治体「行田」が築けることと強く望んでおります。大変すばらしい講演でした。

・ 大切な内容と思うが難しい。

・ もう少し各先行地域の成功事例など聞きたかった。雇用不安などかえている昨今どうしたらよいか・・・・

・ 一人ひとりが支えあいの意識を持つように、行政としても積極的に啓発に努めていただきたい。

|

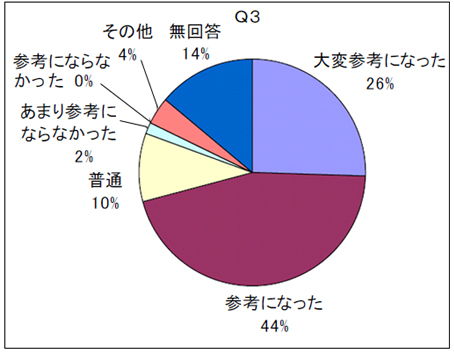

Q3 パネルディスカッション「ともに支え合う福祉のまちづくり」について 1 大変参考になった |

6 その他の内容(代表的な意見を抽出)

・ それぞれの団体方々が色々な活動をされていることがよく分かった。また個々ではなく横の連携の大切さを感じた。

・ パネリストは、それぞれの立場で実績を上げている様子がうかがい知れる。

・ すでに知っていることを、各々の人が話しているだけだった様で、もう少しディスカッションがあると期待していたのですが・・・。

・ 今までこういった人たちが一同にかいして話をする事がなかった。このパネルディスカッションが横の連携作りのきっかけになってほしい。

Q4 シンポジウムを聞いた結果、行政またはパネリストに何を期待しますか。

(自由記述・一部の意見を抽出)

| ・ | 市民、地域、行政、NPO 等と協働する時代になりました。横との関係を広めてゆき、市民一人ひとりに理解実行をわかって頂き、その方法を広めてもらい、知ってもらう。 |

| ・ | 一般市民としてボランティアに参加できる方法が分からない。さくらメイトのようなものが身近にあるといいと思った。地域の福祉課題が具体的でないので、私たちに出来る事が見えてこない。 |

| ・ | 各パネリストの方より、いろいろと活動されている事を聞き、大変勉強になりました。機会がありましたらこれからも活動について知らせていただけたらと思います。 |

| ・ | 地域活動としてご近所の底力を出せる組織は自治会の組織が有効と思う。本シンポジウムのパネラーに自治会役員のメンバーを参加させたいと思った。 |

| ・ | 自分もこのシンポジウムに参加して、行政のみではなく、ともに地域内で支え合って行こうという団体等があるという事を知り、他人事のような気持ちでいた事が恥ずかしい気持ちになりました。自分の協力できる事はすすんでやっていきたいと思いました。ぜひ、こんなシンポジウムを定期的に行って、皆に存在や活動をアピールして欲しいと思いました。 |

| ・ | まちづくりについて話し合う機会が増えてくれればよいと思います。(できれば小規模な単位で) |

|

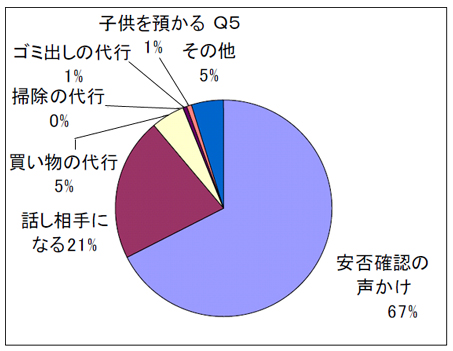

Q5 今後、あなたが地域で「助け合い」として、何ができると思いますか。 1 安否確認の声かけ |

| 6 その他の内容(一部の意見を抽出) | |

| ・ | 通学時の見守り |

| ・ | 散歩の手伝い |

| ・ | 生き生きサロンのように地域でかかわりたい。 |

| ・ | NPO 法人として障害者の自立を可能にするしくみづくりを行っていますがそうした事業を通して地域が暮らしやすい場所となるようにしていきたい。 |

| ・ | 多くの人との対話の機会を得るよう努めていきたい。 |

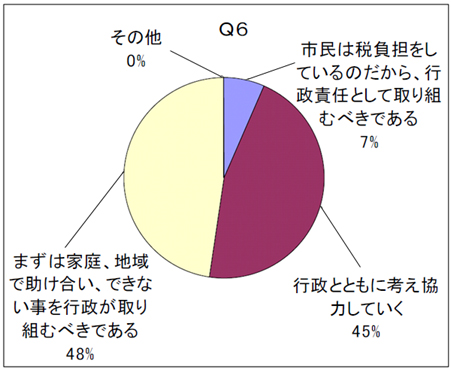

Q6 今後、少子高齢化が進む中、十分な行政サービスの提供が難しくなっていくと考えられます。そうした中、市民と行政が手を携え、協力していくことが必要となると考えますが、あなたの考えはどれにあてはまりますか。

1 市民は税負担をしているのだから、行政責任として取り組むべきである

2 行政とともに考え協力していく

3 まずは家庭、地域で助け合い、できない事を行政が取り組むべきである

4 その他

| 4 その他の内容(一部の意見を抽出) | |

| ・ | 上からの(例えば自治会長等)組織を通じてやればやりやすいだろうが、横のグループ(例えば趣味のサークルとか運動のクラブ)も掘り起こせれば広がりが出来る。そういうグループにも行政が各種のフォローをすれば結果的に行政にもメリットになるのでは。 |

| ・ | 市民の自立心、自助努力は絶対に必要。依存心を少しでもなくすこと。 |

| ・ | 自治会町内会へみんなで参加していく組織に。夏祭り、忘年会などはみんなで参加できるよう街づくりを進める。 |

| ・ | もっと多くの参加者が欲しいと感じました。 |

「福祉のまちづくりシンポジウム」全般、またはその他ご意見等がございましたら、ご記入ください。

| (自由記述・一部の意見を抽出) | |

| ・ | 思いを言葉にし、実行していくことが福祉につながっていくことが良くわかりました。まずは地域、もっと近い所で生かしていけたらと思っています。ありがとうございました。 |

| ・ | 市が何をしてくれるのか?でなく、自分が市に対して何が出来るのか?を考えて行動し、皆で協力して住みやすい町にしたい。但し、一人では難しいので援助、呼びかけは市等でやってもらいたい。 |

| ・ | まずは、あれこれむずかしいことを考えずに・・・“ためしにやってみよう”(連携してみよう)という考えが重要である。その実践の“場”が必要である。社会を地域を考えて行くためには“3 人の人”が必要である。「若者(新心風)・バカ者(想いのある人)・よそ者(他人からの視点)」 |

| ・ | 退職後の社会経験豊富な方の人材を利用すべきではないでしょうか。例えば老後元気でいながらどこで子育てにしても教育の現場にしても経験や技術等持っている部分と生かせたらよいのになあと元教師の女房として思った事度々あります。(古典文学を子供たちに噛み砕いて話すとか)寺子屋教育を習いにすべきだと思っています。子育ての一環としての意見です。 |

| ・ | ともに支え合う。でも支えてもらうのはいいけど支えるのは嫌という人が多いように思う。 それをどう・・・。 |

| ・ | 参考になりました。私のできる事は協力したいと思います。 |

| ・ | 福祉のまちづくりとはどういうことか考えるよいきっかけになりました。今後市全体に考える意識が広がることを期待しています。 |