第4章 トータルサポート推進事業の報告

4-1 トータルサポート推進事業の開始

4-1-1 トータルサポート推進事業の内容

トータルサポート推進検討委員会での検討結果を受け、平成20年4 月、トータルサポート推進事業をスタートした。

平成20年度のトータルサポート推進事業は主として次の三事業である。

① ふくし総合窓口

② 包括的虐待防止推進事業

③ 市民参加推進事業

以下に、それぞれの内容について述べる。

4-1-2 ふくし総合窓口

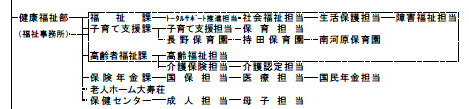

行田市健康福祉部の組織は次のとおりである。

相談支援に携わる職員が、人権を尊重するとともに家族への支援も視野に入れた利用者本位の相談を行い市民サービスの質が向上することを目指し、市役所庁舎内1 階に「ふくし総合窓口」を設置した。

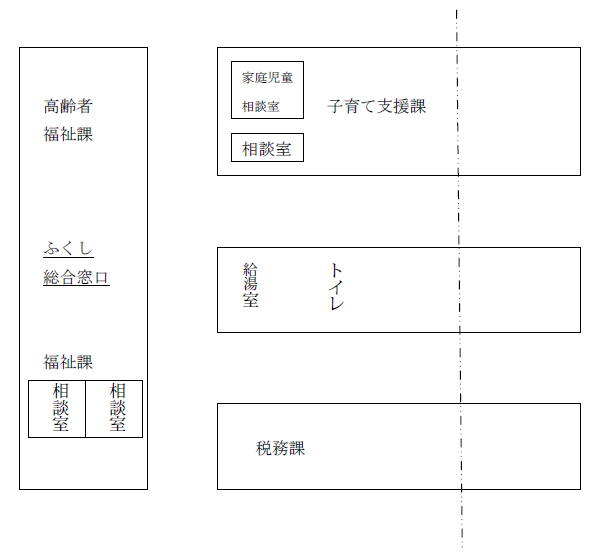

庁内のレイアウトは次のとおりである。

虐待事例、困難事例、複数の課で役割分担して支援する事例について、従来から協力して相談支援を行っていた「福祉課」(社会福祉担当、生活保護担当、障害福祉担当)、「子育て支援課」、「高齢者福祉課」(高齢福祉担当)の担当職員の連携がより円滑になるよう、これらの課の中間の位置に「ふくし総合窓口」を設置し、打ち合わせスペースを置いた。

職員体制としては、ふくし総合窓口の位置にトータルサポート推進担当の職員2 名(社会福祉主事、保健師)を配置した。さらに福祉課、子育て支援課、高齢者福祉課、保健センターの職員を、トータルサポート推進担当との兼務とした。

| 事業等の名称 | ~ 市民参加による福祉のまちづくりを目指して~ 『障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のための包括的連携体制構築事業』( 略称:トータルサポート推進事業) |

|---|

| 所属(主務) | 社会福祉主事 | 保健師 | 担当業務 |

| 福祉課 | ○ | トータルサポート推進担当(専任) | |

| 〃 | ○ | 〃 (専任) | |

| 〃 | ○ | 精神障害担当 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 〃 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 知的障害担当 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 身体障害担当 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 生活保護担当 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 〃 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 〃 (兼務) | |

| 〃 | ○ | 〃 (兼務) | |

| 子育て支援課 | ○ | (兼務) | |

| 高齢者福祉課 | ○ | 高齢福祉担当 (兼務) | |

| ○ | 〃 (兼務) | ||

| ○ | 〃 (兼務) | ||

| 保健センター | ○ | 成人担当 (兼務) | |

| ○ | 母子担当 (兼務) | ||

| 合計 | 10名 | 6名 | 専任2 名、兼務14 名 |

第1 回トータルサポート推進会議で、トータルサポート推進担当に配置された職員は、次の資料をもとに理念を共有して事業をスタートした。

| 事業等の内容 | 縦割りになりがちな福祉分野の行政サービス等を、組織の横断的な活用により総合的な対応が出来る仕組みにするため、福祉課内にトータルサポート推進担当(社会福祉主事・保健師により構成) を設置し、健康福祉部各課の連携を図ります。また、市民が参加しやすい仕組みや機会の提供により、市民参加による福祉増進を目指します。 《平成20 年度の具体的な取り組み》 ① 『ふくし総合窓口』の設置 (総合的な福祉サービスの相談にあたるほか、市民参加の窓口としても活用します) ② トータルサポート推進協議会の運営 (職員をメンバーとする協議会を発足させ、事例検討、職場内研修等を積極的に行います) ③ 包括的虐待防止推進事業 (平成17年以来実施している虐待防止事業を充実させ、ネットワークの核となります。また、これまでの経験や知識を維持・継承する方法を研究し、『包括的虐待防止事業報告書』の作成を行います。) ④ 市民参加による『(仮称)福祉のまちづくりシンポジウム』の開催 |

|---|

1 事業の特徴

『トータルサポートという概念の共有による改革』

市民のニーズに対し、ベストなケアマネジメントを常に提供できるような体制を構築する。一度受けた相談・要望は、確実に処理できる部署への引継ぎもしくは、対応できる体制をとるなど、一定の結論を得るまで関わりを継続するという認識を関係職員全員が持つこと。従来、公務員の特性として、自分の担当業務の範囲にあるか否かを基準に相談などに当たってきた。しかし、この改革により、一歩進んで、自分の担当業務でなければどの部署か、また、単一の部署で対応しきれない場合は、複数の担当でプロジェクトを組むなど、連携した対応体制をいかに取るのかに踏み込んだ考え方を持つようにし、結果的に住民が福祉サービスを選択する際の負担を軽減するとともに、提供機会の均等を担保しようとする取り組みである。

また、行政だけの対応には限界があることから、積極的な市民参加を促し、この総合的な窓口としてトータルサポート担当が機能することにより、更なる住民福祉の向上を図る。

*権利擁護に関する職場内研修について

トータルサポート推進事業の基本理念である「権利擁護」について職員の理解を深める必要があると考え、トータルサポート推進会議での職場内研修を行った。

そのうち生活保護ケースワーカーの自主勉強会「ケースワーカー研究会」では、下記の通り研修を行った。

第5 回 ケースワーカー研究会

平成20 年5 月27 日 午後5 時半から6時半

1 権利擁護について

*福祉における権利擁護とは

○その人らしい生き方のお手伝い

○人間として尊重されるためのお手伝い

○ 損をして、泣き寝入りしないですむためのお手伝い

○ 人が当たり前に生きることのお手伝い

○ その人の真のニーズの実現サポート

○ 自分が相手の立場であったら、こうして欲しいと思うことを実現するためのお手伝い

2 ケースワークにおける保健師の専門性の活用について

3 フリーディスカッション

・健康福祉部の業務、トータルサポート推進事業のキー・コンセプトは「権利擁護」である。

・エンパワメント:ハンディキャップを抱えた人は、権利意識をもつことが困難となりがちである。このような人々が本来有している力を取り戻し、主体的に生きていこうとするための支援が「エンパワメント」で、権利擁護の実現に大きな意味を持つ。

・エンパワメントの視点(旧厚生省):その人の有するハンディキャップやマイナス面に注目するのではなく、長所、力、強さに着目して援助すること。

・エンパワメントアプローチは権利意識の回復に繋がるのであり、権利擁護実現の基盤をなす支援である。

・権利擁護:その人らしい自立した生活を送るための支援・サービスを権利として保障すること。

・ケースワークは、処遇方針によって相手の人生を左右してしまうことがある。職員精神的負担が非常に大きい職務である。したがって、ケースワーカーに対する組織としてのバックアップ体制を強固にし、組織的対応を心がける。ケースワーカーのメンタルヘルスについて、十分な配慮を要する。それが結果として質のよいケースワークにつながるので、市民のためにも重要である。

・その人らしい生き方のお手伝い:その人らしさ

・人間として尊重されるためのお手伝い:一人の人間として

・損をして、泣き寝入りしないですむためのお手伝い:エンパワメント(消費者被害)

・人が当たり前に生きることのお手伝い:普通に、その人らしく当たり前に地域で生きるということ。

・その人の真のニーズの実現サポート:ニーズとデマンドの違いを認識することが必要

・自分が相手だったら、こうして欲しいと思うことを実現するためのお手伝い

・今の生活保護のケースワーカーがケースワークの実力を着実につけているが、その要因は?→ 生活保護の相談業務においては、まず相手の話を総合的に聞く必要がある。

これに対し、他のセクションでは、官僚制組織の特徴として、相手の相談内容を、担当業務に関することか否かという視点で聞きながら振り分けることが多い。複合的視点で聞くこと・総合力のアップが、ケースワークの力、エンパワメントとしての援助力、行政職員としての権利擁護意識をつけることに繋がる。

・他の市で、各種申請業務のパッケージ化に試験的に取り組んだ結果、市民の在庁時間が短縮できたと聞いた。この事例を健康福祉部業務に置き換えて考えると、職員が総合力をつけること、職員同士がお互いの業務についてある程度の知識を持ち、連携協力し、権利擁護の視点で業務に携わることが大切。

・飽食の時代にあって、さらに公務員は身分が保証されているので、貧困とは縁遠いといえる。そのためお客様の立場に立つための想像力が働きにくい。しかし年齢、性別、職位を越えて、権利擁護のためにお客様の立場に立つことができるよう、努力を積み重ねよう!

・ケースワーカー研究会で今後もこれらの目標達成に向けて勉強しましょう!

*発達障害者支援に関する情報交換会

トータルサポート推進事業の「ライフステージにあわせた支援を行うためのネットワークづくり」の一環として、次の通り発達障害者支援に関する情報交換会を開催した。

| 日時 | 参加者 | 内容 |

|---|---|---|

| 平成20 年9 月18 日(木) | 福祉課(精神障害担当、知的障害担当、トータルサポート推進担当)、子育て支援課、保健センター、教育委員会学校教育課、教育研修センター、社会福祉協議会 | ・トータルサポート推進事業 における包括支援ネットワーク構築について ・発達障害者支援に関する情報交換(各所属で実施している事業について) ・意見交換 |

| 平成21 年1 月8 日(木) | 福祉課(精神障害担当、知的障害担当、トータルサポート推進担当)、子育て支援課、保健センター、教育委員会学校教育課、教育研修センター、社会福祉協議会、行田養護学校 | ・埼玉県発達障害者支援センター巡回指導事業参加者より報告 ・地域支援体制構築のための情報共有について ・就園に関する相談支援について |

| 平成21 年2 月2 日(月) | 福祉課(精神障害担当、知的障害担当、トータルサポート 推進担当)、子育て支援課、保健センター、教育委員会学校教育課、教育研修センター、社会福祉協議会、行田養護学校 |

・地域支援体制構築のための情報共有について |

この成果を地域自立支援協議会に報告し、部会の設置等、発達障害者支援の充実のための対策を検討していくべきだと考えている。

*相談実績について

相談内容について、次のとおり分類した。

・業務別:身体障害、知的障害・精神障害、児童福祉、高齢者福祉、成人、生活保護・経済面

・相談内容別:介護・福祉、医療、保健、教育・保育、労働

・課題別:虐待、権利擁護、DV、市民参加

業務別、相談内容別、課題別に、それぞれ二以上が関わる相談を総合相談と定義した。

平成20 年4 月~12 月の実績は次のとおりである。

相談総数 152 件

業務別

| 種別 | 身体障害 | 知的・精神 | 児童福祉 | 高齢者 | 成人 | 経済面 |

| 件数 | 46 | 62 | 43 | 56 | 30 | 36 |

相談内容別

| 種別 | 介護・福祉 | 医療 | 保健 | 教育・保育 | 労働 |

| 件数 | 69 | 50 | 41 | 12 | 3 |

課題別

| 種別 | 虐待 | 権利擁護 | DV | 市民参加 |

| 件数 | 15 | 13 | 2 | 3 |

次に、相談の中から一つを選び、内容を紹介する。

行田市福祉事務所(生活保護担当)の取り組みについて ~ケースワーカー研究会を通じて~

行田市役所福祉課 生活保護担当 江森裕一 藤倉敬士 守 裕平○嶋田邦彦

1 はじめに

行田市福祉事務所の生活保護担当のケースワーカー(以下、CW)で自主研究グループとして、平成19 年度より「ケースワーカー研究会(以下、研究会)」を立ち上げた。当初、この研究会では生活保護制度についてCW 間の共通認識を持ち、より質の高いケースワークをすることを目的に研修を重ねてきた。

平成20 年度から行田市においてトータルサポート推進事業が始まり、相談業務に関わる職員全員が市民のニーズに合わせた福祉・保健分野のサービス調整を行うことになった。

それに合わせ、平成20 年度の研究会は障害福祉担当のCW の参加も得て、相談者の権利擁護に視点を置く対応方法の研究や事例検討会を行い、研究会の輪を広げた。

今回、相談に対する研究会の支援状況を報告する。

2 事例

※この事例は、実際の事例ではなく、プライバシーへの配慮から再構成されたものである。

相談者 女性 ※性同一性障害

以前、アパレル店員として就労していたが体調不良により退職した。その後、預貯金を切り崩しながら、相談者(以下、主)自身で就職活動を行うが、性同一性障害に対する社会の偏見があるため未だ就職に至らず、今後の生活に不安があるとの相談を受ける。

ア 相談を研究会の議題とした背景

経済的な相談ということで、生活保護CW が相談を受けたが、性同一性障害への知識が乏しく、対応方法についても困惑したため、まずは障害福祉CW に相談することとした。

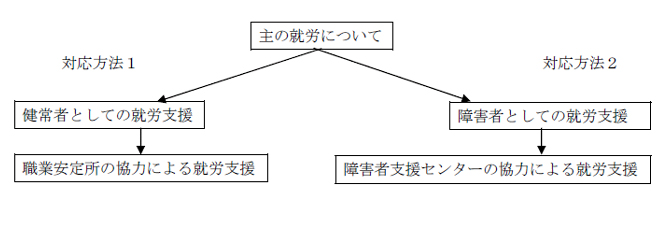

性同一性障害とは国内のガイドラインが無く、性同一性障害に対する治療を行った時の医療費は健康保険の対象外である。また、障害者手帳には該当しないが、ICD-10 の診断カテゴリーのリストではF6 成人のパーソナリティー及び行動の障害、F64 世同一性障害に位置づけられている。当初は主の就職活動の支援として、障害者に対する就職活動の支援実績を持つ北埼玉障害者支援センターに就職活動の支援を依頼しようとしたが、主自身が障害者としての就職活動を行うことを受け入れるのかが問題となった。性同一性障害は通常の障害とは異なり、固定化はせず、本人の望む性になると生活上の困難は解消される。現在、本人が望む性になる過程であることから障害者としての就職活動をして良いのかという疑問が生じた。そのため、主と面接し、本当にしたい仕事は何か、障害者として就労することを受け入れるのかを確認する必要があった。

面接では、主は「とにかく仕事に就きたい。」と話していた。その言葉から本当は健常者として仕事をしたいと思っているが、就職先が無いので障害者として仕事をしても良いと推測された。研究会では主自身が自分らしく働ける場所を探しているということを認め、主の就労を支援していくこととした。

イ ケースワーカー研究会における検討内容

検討の結果、主との面接の結果と性同一性障害が障害として固定化していないことから、まずは対応方法1の職業安定所の協力のもと、就労支援を行っていくこととなった。そこで、福祉課職員と職業安定所職員が性同一性障害について十分認識したうえで、協力して対応する必要があることから、まずは福祉課職員が主と共に職業安定所に足を運び、職業安定所の理解を得たうえで、就労支援を行っていく方が良いとの結論に至った。対応方法1での就労支援がうまくいかない場合は、対応方法2の就労支援を行っていくこととした。

ウ 福祉事務所による就労支援

職業安定所へ相談するにあたり、事前に主の希望する職場の具体像について聴取した。

CW らは主が男性の心を持っているので男性が多い職場が良いと考えていた。しかし、話を聞く過程で、主は職場の性が偏ることによって偏見(トイレ・会社の旅行がある場合の入浴など)が生まれることを心配しており、女性と男性の数が半々の職場が良いと考えていることが判明した。このため、研究会の考えと主の考えにズレが生じていたが、主と面接することでより一層主が希望する職場の具体像が見えるようになった。

その後、実際に主と福祉課CW2名(生活保護担当、障害福祉担当)で職業安定所に向かった。初めに普通の窓口で対応されたため、事情を説明し別室での面接となった。今までは主自身で求人情報を検索し、雇用主への障害の説明は主自身で行っていたが、うまく伝えられず失敗に終わっていた。今回はCW2 名が職業安定所の担当者に主の障害について説明したことにより、職業安定所職員が的確に主の障害を理解することができた。その結果、雇用主への説明は職業安定所の職員が説明することになり、主の精神的負担が軽減された。

3 考察と今後の課題

これまで就労に関する相談があった場合、生活保護申請に至るか否かに面接の重点が置かれがちであった。しかし、今回は主が本当に求めていることに着目し、研究会の開催を通じて、障害福祉担当のCW と協力し、支援体制を構築することで自立のための方略を得ることができた。また、福祉事務所外部との機関との連携も密接にすることができた。しかし、本事例のように社会的な障害を持っていても障害として認定されていない人に対する支援がまだまだ十分ではない。そのため、今後も研究会を含む研修等を頻繁に行い、職員自身の知識や共通理解を深め、その人のニーズに合った質の高い支援を行っていく必要があると考える。

4-1-3 包括的虐待防止推進事業

虐待防止条例にもとづくこれまでの取り組みをさらに充実するため、北陸先端科学技術大学院大学の指導を受け、包括的虐待防止のための研究事業を行った。

詳細は次の「4-2 包括的虐待防止推進事業」の項で述べる。

4-1-4 市民参加推進事業

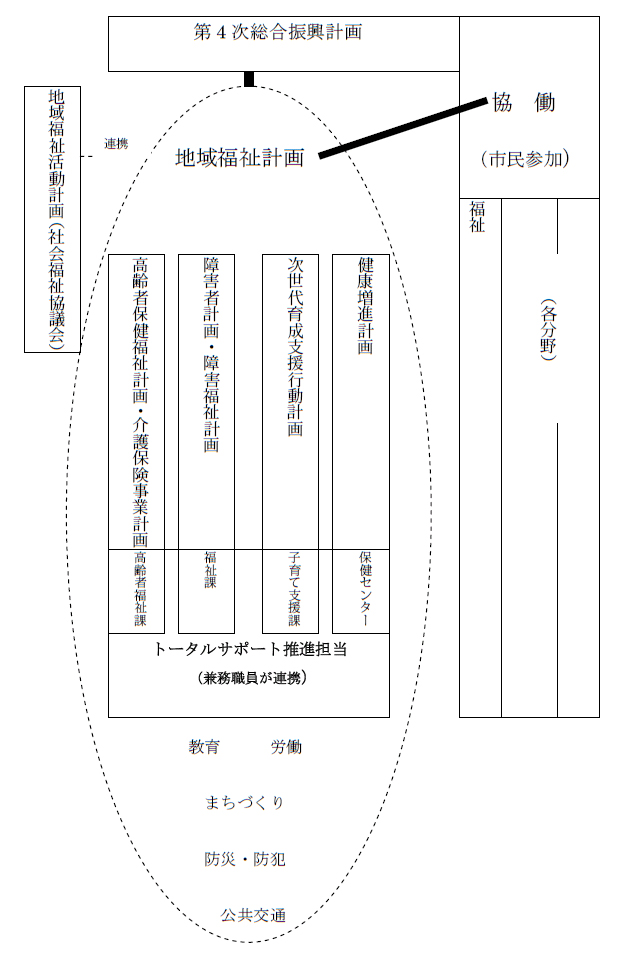

障害者、高齢者、児童福祉の総合的な推進のために、市の組織内部の連携体制を構築した。それがふくし総合窓口、トータルサポート推進担当である。

次の課題は、組織横断的な市の組織と、地域住民・地域のボランティアなどの支援者との協働を図ることである。これは言い換えれば行政と市民の協働による地域福祉の推進であり、法律的には社会福祉法に定められた地域福祉の推進、地域福祉計画の策定により実現すべき事項とされている。

トータルサポート推進事業は、「生活課題の達成への住民の積極的参加」、「利用者主体のサービスの実現」、「サービスの総合化の確立」を目指している。これらを地域福祉計画の理念に照らし合わせると、「地域福祉推進の基本目標」として掲げられている4 つの目標のうちの3 つと合致する。そこで、トータルサポート推進事業と地域福祉計画の策定作業は、相互に連携しながら効果的、効率的に進めていくべきであると考えた。

トータルサポート推進事業と地域福祉の推進・地域福祉計画の策定を緊密な連携の下で進めていくことにより、地域福祉を底支えする行政組織の改革と、意欲あふれた市民や専門職の人材の育成ができる。障害者等の相談支援においては、公的サービスでは満たされないニーズをカバーし制度の谷間に陥る人をなくすためには、市民の支えあいをはじめとするインフォーマルな社会資源を充実する必要がある。この点でも、トータルサポート推進事業と地域福祉推進の二つの業務を同時に進めていくことが有効である。

トータルサポート推進担当では、地域福祉推進における相談支援の目標を次のとおり考えている。

<目標>

・住民が孤立することのない相談機能の強化

<取り組みの柱>

1地域の見守り機能の向上

・住民が生活課題を抱えたとき、すぐに相談でき、解決に向けて必要な援助が受けられるよう、住民と行政の協働により、住民同士で見守り、助け合う仕組みを作ります。

・発見されたニーズが、適切な相談機関に早期に結びつくよう、住民活動、民生・児童委員活動と相談機関との連携の仕組みの向上を図ります。

2住民ニーズに総合的に対応できる体制づくり ・市の各組織を調整する窓口を設け、行政の相談支援機能を総合化し、住民のニーズに対し、関係課が一丸となって支援する体制を作ります。(ふくし総合窓口・平成20 年4月設置済)

・福祉・保健・医療・教育・労働などの関係団体などのネットワークで、サービスが必要な人へ適切なサービスが届くような仕組みをつくります。

3新たな支援を必要とする人々を含めたすべての人々への支援

・行政の福祉サービス等の制度の谷間にある人々に対しても、様々な関係機関や住民のみなさんと協働し、支援のための制度を検討していきます。

「2住民ニーズに総合的に対応できる体制づくり」を具現化したものがふくし総合窓口である。地域福祉の推進により「1地域の見守り機能の向上」、「3新たな支援を必要とする人々を含めたすべての人々への支援」に取り組み、ふくし総合窓口の職員と住民の活動が連携することにより、福祉のまちづくりが実現されていくものと考える。

次に、福祉分野の行政計画とトータルサポート推進担当との関係を図式化する。

続いて、市民との協働による障害者等の相談支援の充実のために、「福祉のまちづくりシンポジウム」、「ささえあいミーティング」を開催したので、その内容を報告する。

4-1-4-①

- ささえあいミーティング(ワークショップ形式)会議録

- ささえあいミーティング開催日程

- 忍・行田地区

- 佐間地区

- 長野地区

- 星河地区

- 持田地区

- 荒木地区

- 須加地区

- 北河原地区

- 埼玉地区

- 星宮地区

- 太井地区

- 下忍地区

- 太田公民館地区

- 地域文化センター地区

- 南河原地区

4-2 包括的虐待防止推進事業の成果

2008 年10 月22 日、11 月25 日、2009 年1 月14 日、2 月13 日にみむら創造技法研究所の三村修氏の指導の下に、グループKJ 法で行田市役所、地域包括支援センター、障害者生活支援センターの職員と北陸先端科学技術大学院大学教授・梅本勝博氏の計10 人が市役所において、ワークショップ形式で虐待防止・対応の業務改善と関係者間の知識の共有・創造について検討した。その結果、以下のような問題と課題が見つかった。

・ 虐待防止の現場では、虐待かどうかの判断や対応について経験則に頼っている状態であり、関係する部署や職員の間に問題意識や認識のずれがある。

・ 関係する組織の間にセクショナリズムがあり、連携が難しい。

・ 行程表としてフローチャートがあるが、高齢者虐待のみであり、障害者虐待、児童虐待に対応しておらず、総合的なものとして機能していない。

・ 虐待被害者の保護には多大な労力と出費が必要であり、行政としても困っている。

・ 施設における虐待は外から見えにくく、それに対応するのは難しい。

・ 面倒な家族を虐待と決めつけて包括支援センターに押しつけてくる事例がある。

・ 虐待防止には、予防や通報のために虐待について市民を啓蒙する必要がある。

・ 複雑な要因がからむ虐待は、家庭の経済状況など、多様な視点から分析する必要がある。

・ 行政、障害者生活支援センター、地域包括支援センターなどの専門家(社会福祉士、保健師、ケアマネジャー、相談員)、医療関係者、警察・法律関係者の協働のための有機的ネットワークの構築が求められている。

・ 虐待の判定は難しいので、それに時間を取られて手遅れにならないように、人権擁護のためにという理由です早く介入するのがよい。

・ 虐待防止関係者の暗黙的な経験知を言語化して共有すれば、虐待対応において客観的判断ができるようになるのではないだろうか。

・ 虐待の専門的知識とマネジメント能力を持った人材を市役所と外部関係機関に配置し、知識共有のためのネットワークを構築する必要がある。

4-2-2 虐待防止PCM ワークショップ

本ワークショップは、「ふくし総合窓口」を核として、虐待防止に関わる市の関係部課およびその他の関係機関を含む包括的な視点から、「市町村組織内ネットワーク」の構築における諸問題に対する解決策を探ることを目的として実施された。ワークショップは、市町村組織内ネットワークを対象としていること、および虐待といった問題の性質上、現場の声を的確に反映する必要があることなどから、ネットワークに関わる内外の関係者が集まる参加型ワークショップとして実施することとした。ワークショップのテーマが問題解決型であること、問題・課題が比較的明確であること、問題を分析しその解決策を探るところまでが期待されていることなどから、ワークショップの方法論としては、問題解決型の参加型事業計画手法であるPCM(プロジェクト・サイクル・マネジメント)手法を用いた。

ワークショップ開催の頻度は月1回、合計4回とし、1回の時間は3時間とした。開催場所は行田市役所内会議室。実施日は以下の通りである。

第1 回ワークショップ:2008 年9 月5 日(金)

第2 回ワークショップ:2008 年10 月14 日(火)

第3 回ワークショップ:2008 年11 月28 日(金)

第4 回ワークショップ:2009 年12 月22 日(月)

ワークショップの実施体制としては、行田市健康福祉部福祉課が実施主体となり、(国立大学法人)北陸先端科学技術大学院大学梅本勝博教授をアドバイザーとして迎え、ワークショップのファシリテーションはNPO 法人PCM Tokyo が担当する体制をとった。ワークショップ参加者は、市町村組織内ネットワークをテーマとしていること、お よび現場の声を的確に反映する必要があることから、市職員、障害者生活支援センター、保育園・幼稚園、地域包括支援センター、民生委員など、行田市の虐待防止ネットワークに関わる内外の関係者に集まってもらった。

各ワークショップの作業内容は以下の通りである。

・ 第 1 回ワークショップ:行田市の虐待防止に関わる様々な関係機関が相互にどのような関係にあるかを分かりやすく図化する組織関係図の作成。

・ 第 2 回ワークショップ:「通報が遅れる」、「保護判定までに時間がかかる」、「通報を虐待と受け止められない」の3つをテーマに、これらの問題の原因を探り、原因-結果の因果関係を示す系図にまとめる問題分析。

・ 第 3 回ワークショップ:「虐待の見守り継続」をテーマに、障害者、高齢者、児童それぞれに関する様々な問題を原因-結果の因果関係を示す系図にまとめる問題分析。

・ 第 4 回ワークショップ:第3 回ワークショップで作成された問題系図をもとに、そこで指摘された緒問題の解決策を探り、目的-手段の関係を示す系図にまとめる目的分析。

ワークショップで作成された組織関係図、問題系図、目的系図に関する考察を以下におこなう。

● 虐待防止体制の一元化

組織関係図(図 1~4)から、行田市の虐待防止体制は、「ふくし総合窓口」で情報の入り口が一元化されるものの、その後の「安全確認」ですぐに児童、高齢者、障害者の3者に分かれ、「緊急度判定会」で再度一元化されるが、その後「処遇検討会」でまた3者に分かれることが分かる。情報の窓口は一本化されたものの、市の中は依然として3者の縦割り体制であるということである。これは、虐待発生の社会的背景、発見者、通報者すべてが児童、高齢者、障害者で互いに大きく異なり、対応も3者3様になることを考えると、当然のこととも言える。この実態を見ても、虐待の名のもとに体制の一元化を図ることにはいまだ検討の余地があると思われる。

● 市内部の問題点

組織関係図(図 1~4)で指摘されている市内部の問題は実はそう多くはない。「緊急度判定会」の左側にある4つの問題は表現は異なるが、すべて「組織の中で知識が共有されない」という趣旨のことを言っている。また、右側の4つの問題も同様にすべて「虐待の判断基準が曖昧である」ことを言っており、問題カードの多くはこのふたつに集約される。これは、市内部においては、多くの職員に共通する少数の問題に焦点をあてて解決を図れば、効率的・効果的な問題解決が図れる可能性があることを示している。

● 虐待防止体制の一元化

第 2回ワークショップの問題分析は、通報する側の問題(通報が遅れる)、通報を受ける側の問題(通報を虐待と受け止められない)、保護判定の問題といった具合に、虐待防止の“プロセス”に注目し、プロセス上のネックとなる問題を取り上げた。これは、「行田市の虐待防止体制は児童、高齢者、障害者の3者が統合・一元化されている」という認識のもと、統合・一元化されたひとつのプロセスを分析すればよいと判断したことによる。しかし、作成された問題系図((図5~図9)を見ると、ひとつの系図の中に3者共通の問題やある特定のグループに固有の問題などが混在し、系図の整合性が崩れている。これが意味するところは、考察1 で既述の通り、虐待発生の社会的背景、発見者、通報者、判断、対応が児童、高齢者、障害者で互いに大きく異なり、虐待防止の流れを1本のプロセスとして扱うことに検討の余地があることを示している。

● 「ふくし総合窓口」の周知

問題系図「通報が遅れる」(図5)を見ると、通報が遅れる原因のひとつとして、「どこに連絡したらよいか分からない」という問題があげられている。市民の便宜を図って窓口を一本化した「ふくし総合窓口」であるが、その周知が不十分であることが指摘されている。

● 地域との交流

問題系図「通報が遅れる」(図5)の中で「地域との交流不足」が問題としてあげられている。これは、現在、行田市が地域福祉計画を住民参加型ワークショップを活用して進めていることに関連させることで対応可能な課題であるかと思われる。

● 専門職の不足

問題系図「通報を虐待と受け止められない」(図7)で指摘されている「相談の専門技術が不足している」という一群の問題は、第1 回ワークショップ(考察2)で指摘された「組織の中で知識が共有されない」という問題と関連している。実践を通して得られた知識が組織の中で形式知化されない問題の背景には、専門職が不足していることもあると思われる。

● チーム対応の仕組みがない

問題系図(図7)のなかで、通報を虐待と受け止められないことの原因のひとつとして、「認めたくない心理が働く」という問題があげられており、その原因として「チーム対応の仕組みがない」という指摘がされている。心理的負担をチーム対応で軽減するアイデアであり興味深い。実行可能な対応策ではないかと思われる。

● 判断基準の運用

ここまでの作業のなかで、「虐待の判断基準が曖昧」という問題がしばしば指摘されてきたが、問題系図「保護判定までに時間がかかる」(図9)の中で判断基準はあることが指摘されている。つまり、問題は判断基準がないことや曖昧であることではなく、判断基準の「運用」にあるということである。

● 関係機関のネットワークが機能していない

「虐待の見守り継続」に関する問題分析で、障害者、高齢者、児童(図 10, 11, 12)の すべての分析において、「関係機関のネットワークの機能不全」が指摘されている。こ れは本ワークショップ開催にあたってのそもそもの問題意識であり、ワークショップの 実施者と参加者が同じ問題意識を共有していることが確認された。

● 見守りに関する計画不足

「虐待の見守り継続」に関する問題分析で、障害者(図10)では「支援プランがない」、高齢者(図11)では「計画の不足」という問題が指摘されており、見守りに関しては計画自体が存在しないことを示している。

● 専門職の不足

「虐待の見守り継続」に関する問題分析で、市の行政に関する課題としては、障害者(図10)では「専門職がいない」、高齢者(図11)では「CW(ケースワーカー)が専門職でない」、児童(図12)では「市の職員の専門性」という問題カードで、第1 回ワークショップからすでに何度も指摘されている「専門職の不足」が指摘されている。

● 市民の関心を高める

虐待に対する市民の関心を高める方策は、障害者見守りの目的系図(図14)に示されている。シンポジウムや公民館講座、広報誌での啓発などは、比較的容易に実行できる案であろうと思われる。また、市民をネットワークに組み込む方策が高齢者(図18)で検討されており、支え合いマップの作成などといった具体策が示されている。

● ネットワークの構築

「虐待の見守り継続」のための関係者のネットワークの構築手段は高齢者(図18)と児童(図20, 21)で比較的詳細に検討されている。高齢者(図18)の分析では、見守りの内容と役割分担を明確に定め、関係者の顔写真入り名簿の作成や定例会議などを通して、関係者の顔が見えるようにすることがあげられている。児童の分析では、事務の改善(図20)および各会議のタスクの明確化とモニタリング計画づくり(図21)を通したネットワークの強化が提案されている。また、高齢者(図18)では、市民をネットワークに組み込むことも検討されており、これはネットワーク構築上の重要なポイントであると思われる。

● 見守りのための計画づくり

虐待見守りのための計画づくりに関しては、障害者では個別支援プランの作成(図 15)があげられているのに対して、高齢者では支援進行管理のルールや基準作り(図17)、児童ではモニタリングシステム作り(図21)など、システムとしての見守りの計画づくりが提唱されている。

● 市役所の体制強化と事務の効率化

「虐待の見守り継続」のための市役所の体制強化と事務の効率化に関しては、専門職の採用が障害者、高齢者、児童の3グループすべてであげられている(図15, 18, 20)。情報の共有化および事務の効率化のための方策としては、統合(共通)ファイルの作成および記録のデジタル化(図17)、記録様式の簡素化(図20)などが考えられている。事務の効率化は、情報の共有化に資する一方で、担当者の事務負荷を軽減することによって、よりきめの細かい見守りを可能にすることが狙いとされている。

● 虐待者ケアシステムの整備

「虐待の見守り継続」の児童の目的分析の中で、虐待者(虐待する側)のケアシステムの整備があげられている(図22)。これは、その必要性は広く認識されているものの、実際には実行されていない施策であり、行田市でのいち早い導入が望まれるところである。

ワークショップ全体の考察と今後への提言を以下におこなう。

● 提言1.当初、主催者側(市側)の問題意識は縦割り分業体制の是正や知識の共有化など市役所内の問題にあったが、第1 回ワークショップの議論の中で参加者の問題意識との齟齬が認識されたため、第2 回以降のワークショップではより広範なテーマを取り上げるべく軌道修正を行なった。その結果、ワークショップの最終成果品は「虐待の見守り継続」に関する目的系図になったが、目的系図の中には市役所内の縦割り分業体制の是正や知識の共有化に対する是正策が盛り込まれており、結果的には当初の市側の問題意識をカバーする成果品となった。これは、ワークショップを通じて市職員と外部関係者が問題意識を共有できたことを意味しており、ワークショップの成果のひとつと考えて良いと思われる。今後に期待されることは、この共有意識および一体感が薄れないうちに、今回のワークショップ参加者を核として、計画の詳細化および実行といった次のステップに進むことである。

● 提言 2

組織関係図や問題分析では広範な分析を行なったが、目的分析では時間的制約もあり「虐待の見守り継続」のみを取り上げた。そのため、目的分析で取り上げられず、問題の指摘に留まっているものがかなりあるが、これらの中にも効果的・効率的改善策につながる素材や重要な指摘が多く見られるので、目的系図以外の成果品にも改めて注目してもらいたい。

● 提言 3

本ワークショップ開催のそもそもの目的は市町村組織内ネットワークの構築であった。そのためには、最終成果品である目的系図に示された改善策を実行することもひとつの方策であるが、ワークショップを開催したこと自体が市町村組織内ネットワーク構築のひとつの試みであることを指摘しておきたい。このワークショップを通じて構築された人間関係、問題意識および方法論の共有化、一体感などは、市町村組織内ネットワーク構築上の重要な資源となるはずのものである。ここで形成されたネットワークを核に、市町村組織内ネットワークが一層の発展を見せることを期待したい。

行田市虐待防止PCM ワークショップ報告書

- Ⅰ 報告書要約

- Ⅱ 報告書本文

- 1. ワークショップの目的

- 2. ワークショップの方針

- 3. ワークショップの方法論

- 4. ワークショップの実施体制

- 5. ワークショップの参加者

- 6. 第 1 回ワークショップ(関係者分析)

- 7. 第 2 回ワークショップ(問題分析1)

- 8. 第 3 回ワークショップ(問題分析2)

- 9. 第 4 回ワークショップ(目的分析)

- 10. 全体の考察と今後への提言

- Ⅲ 添付資料

- 1. ワークショップ実施済み日程

- 2. 第 1 回ワークショップ参加者のワークショップに関する印象・要望等

- 3. 第 2 回ワークショップ参加者のアンケート結果と質問・意見

- 4. 第 3 回ワークショップ参加者のワークショップに関する印象・要望等

- 5. 第 4 回ワークショップ参加者のワークショップに関する印象・要望等

4-2-3 包括的虐待防止推進事業の評価

虐待防止の最前線は隣近所の近隣コミュニティであり、その基盤は「隣近所の支え合い」である。その意味で、本事業においてトータルサポート推進事業の相談機能の目標を、相談しやすく迅速に対応する「ふくし総合窓口」を設置し、トータルサポート推進担当が住民同士の見守りを支援することにおいたのは高く評価できる。

また、虐待の原因は、複数の要因が絡んでいることが多く、その防止と対応には、地域の様々な機関の連携が必要である。さらに、虐待の予防と対応の経験は、高齢者、障害者、幼児・児童を対象とするそれぞれの分野で個別に蓄積されており、対応の経験知の蓄積や関係機関のネットワーク構築など、それぞれが強みと弱みを持っている。したがって、市役所内部の連携と外部機関との連携は、その強みの中で他の分野に応用できる経験知を共有することにより、互いに学び合うことが可能になる。その意味で、本事業において、様々な市役所内だけの関係部署の組織内連携だけでなく、保健、福祉、医療、教育、労働、法律、警察などの関係機関とのネットワークを構築しようとしていることは評価できるが、まだ不十分である。

4-2-4 虐待防止のための地域ナレッジマネジメントに向けて

地域のナレッジマネジメントとは、地域の住民や組織が知識を創造・共有・活用することにより、価値を創造することを意味する。この場合の価値とは住民の幸福である。

虐待の防止にあたっては、近隣地区の住民同士の支え合いが最も根本的な資源となる。お互いの信頼関係に基づく互いに気遣い合う人間関係は、ソーシャル・キャピタル(社会的関係資本)と呼ばれる知的資産である。そのような支え合いがあるところでは、虐待の被害者と加害者が孤立していることは少なく、虐待はその原因が小さいうちに解決されるので、そもそも虐待が起こらない可能性が高い。ソーシャル・キャピタルという知的資産があるところはそれを強化し、乏しいところはそれを意図的に醸成することにより、虐待予防が可能になる。

しかし、虐待は目に見えにくい形で始まって、周りが気がつかないままに継続することもあり、虐待かどうかの判断がつきにくいことが多い。そのために、虐待がまだ小さな芽のうちに摘み取るためには、虐待について住民への啓発活動をおこない、彼らの虐待についての認識を高めておく必要がある。住民の持っている虐待に関する知の高さが虐待防止のためには重要である。そのためには、広報活動や地区での勉強会などがツールとして考えられる。

虐待は、その原因となる要因が先行研究により特定されているので、そのような誘因を持っている家庭や施設などを、地域の支え合いマップを住民みんなで作ることによって、民生・児童委員や自治会長、さらには住民1 人ひとりが確認し、それらの家庭や施設に支援の手を差し延べて虐待を予防することができる。保健師やホームヘルパーなども、家庭や施設の内情を知ることができるので、それらのリスク情報を民生・児童委員と共有して、リスクのある家庭や施設を見守り、必要に応じて支援の手を差し伸べて、虐待を予防することができる。これも虐待リスクの情報を創造し、共有する地域のナレッジマネジメントの一つの側面である。

虐待への対応にあたっては、個別の事例ごとにどのように対応し、どのような問題をいかに解決していったか、の記録が残される。これは、体験を言語化した形式知である。しかし、そのような書類にすべての経験知が保存されているわけではなく、言語化されない対応のコツとかは、対応にあたった職員に属人的な暗黙知として蓄積されている。

虐待対応のための地域ナレッジマネジメントのシステム構築のためには、まずはそれらの記録に含まれる形式知となった経験知をすばやく検索できるようにして、必要なときに使えるようにすることである。それらの経験知は、市役所だけでなく、包括支援センターや医療機関、警察などとも個人情報保護に留意しながら共有することで、関連機関の連携による総合的な虐待対応が可能となる。

さらに、経験的な暗黙知を言語化して共有する必要がある。しかし、それは簡単ではない。暗黙知は自分でも気づいていない場合が多く、気づいていたとしても訊かれなければそれは表出化されることはないからである。対策としては、記録を読んで疑問の点があれば、その記録を書いた人に訊くことである。訊かれた人はいやがることなく答えることによって、自分の暗黙知を意識することができるようになるので、それは自分にとっても役に立つのである。

暗黙的な経験知の共有のためには、虐待関係者のネットワーク、それも直接対面のミーティングを通じた信頼関係の醸成とソーシャル・キャピタルの創造が必要である。ケース・カンファレンスだけでなく、勉強会や飲み会など、できるだけ頻繁に会うことにより、連絡が密になり、お互いの持っている情報や知識を共通することが容易になる。そのネットワークには福祉専門家だけでなく、医療、教育、法律などの専門家に加えて、民生・児童委員や自治会長なども入るのが望ましい。