行田市虐待防止PCM ワークショップ報告書

Ⅱ 報告書本文

1. ワークショップの目的

「虐待事例には複合的な問題が存在するため、関係機関の連携・協働による支援が不可欠であり、市町村を中心とする連携ネットワーク構築の重要性が強調されている。ネットワークは、市町村組織内ネットワークと関係機関との組織間ネットワークのふたつ分けて考えることができる」29。「行田市虐待防止PCM ワークショップ」(以下「ワークショップ」という。)は、このふたつのうちの前者、市町村組織内ネットワークを対象とし、その構築における諸問題に対する解決策を探ることを目的として実施されたものである。

市町村組織内ネットワークは、組織間ネットワーク構築のための前提とされているように、ネットワークの基盤となるものである。しかし現状では、縦割り分業体制のために組織内連携がスムーズに図られているとは言い難い。また、実践を通して得られた知識が職員個人に蓄積され、組織として共有されず、事業の継続性が保証されないといった問題が存在する。30

一方、行田市では、より市民が利用しやすいサービスにするために、障害者、高齢者、児童といった分野ごとに縦割りになったサービスを組織横断的に調整し、総合的な福祉を提供する仕組みである「ふくし総合窓口」を創設した。31しかし、これに関しても上記と同様、縦割り分業体制のための非効率や知識が共有されない問題が存在し、虐待に対して必ずしも迅速な対応ができていないといった課題がある。

そこでワークショップは、「ふくし総合窓口」を核として、虐待防止に関わる市の関係部課およびその他の関係機関を含む包括的な視点から、市町村組織内ネットワークの構築における諸問題に対する解決策を探ることを目的として実施することとなった。

29 「研究計画書」

30 同

31 「トータルサポート推進検討委員会報告書」、行田市トータルサポート推進検討委員会、平成20 年2 月

2. ワークショップの方針

ワークショップは、市町村組織内ネットワークを対象としていること、および虐待といった問題の性質上、現場の声を的確に反映する必要があることなどから、ネットワークに関わる内外の関係者が集まる参加型ワークショップとして実施することとした。

また、実施側の当初の問題意識としては縦割り分業体制の是正や知識の共有化があるが、「参加型」を重視するところから、参加者の問題意識や議論の進捗によってはテーマの変更も辞さない柔軟な対応をとることを旨とした。

3. ワークショップの方法論

ワークショップのテーマが問題解決型であること、また問題・課題が比較的明確であること、問題を分析しその解決策を探るところまでが期待されていることなどから、ワークショップの方

4. ワークショップの実施体制

ワークショップの実施体制としては、行田市健康福祉部福祉課が実施主体となり、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学梅本勝博教授をアドバイザーとして迎え、ワークショップのファシリテーションはNPO 法人PCM Tokyo が担当する体制をとった。ファシリテーターは、福祉課の担当者と緊密に連絡を取りあいながら、ワークショップの進行方針および進行方法の調整、ならびに内容の検討と報告書の作成を担当した。

5. ワークショップの参加者

ワークショップが市町村組織内ネットワークを対象としていること、および現場の声を的確に反映する必要があることから、行田市の虐待防止ネットワークに関わる内外の関係者にワークショップの参加者として集まってもらった。参加者は以下のとおりである。

| 氏名 | 所属 | 役職 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 石川法男 | 行田市福祉課 | 課長 |

| 2 | 栗本広宣 | 行田市福祉課 | トータルサポート推進担当 |

| 3 | 野村政子 | 行田市福祉課 | トータルサポート推進担当 |

| 4 | 梅澤清志 | 行田市福祉課 | 障害福祉担当 |

| 5 | 江森裕一 | 行田市福祉課 | 生活保護担当 |

| 6 | 横山令子 | 行田市子育て支援課 | 子育て支援担当 |

| 7 | 萩原弘一 | 行田市高齢者福祉課 | 高齢福祉担当 |

| 8 | 佐藤美絵 | 行田市保健センター | 成人担当 |

| 9 | 川田正明 | 北埼玉障害者生活支援センター | (福)幸生会相談支援専門員 |

| 10 | 吉田和子 | 北埼玉障害者生活支援センター | (福)共愛会相談支援専門員 |

| 11 | 松田純子 | 和光保育園 | 園長 |

| 12 | 八嶋貴子 | やごう幼稚園 | 主任幼稚園教諭 |

| 13 | 馬場惠喜子 | NPO法人子育てネット行田 | 副代表理事 |

| 14 | 栗原幸江 | 地域包括支援センター 緑風苑 | 主任介護支援専門員 |

| 15 | 八月朔日三枝子 (ほづみ) |

地域包括支援センター まきば園 | 主任介護支援専門員 |

| 16 | 鈴木幸枝 | 地域包括支援センター 壮幸会 | 社会福祉士 |

| 17 | 手島一海 | 民生・児童委員 | 児童福祉部員 |

6. 第1 回ワークショップ(関係者分析)

(1)自己紹介

第 1 回ワークショップ(2008 年9 月5 日(金))では、冒頭、福祉課からワークショップ開催趣旨の説明があったあと、お互いを知り合うため、および参加者のワークショップに対する期待のレベル合わせを行なうためにワークショップ参加者の自己紹介を行なった。(表1 参照)参加者の多様性を反映して、ワークショップに期待することは広範にわたっていた。そのため、参加者の期待を調節してワークショップのテーマに合わせることは行なわず、逆に、ワークショップ議論の中で参加者の期待に応えうるテーマを探していくこととした。

(2)組織関係図の作成

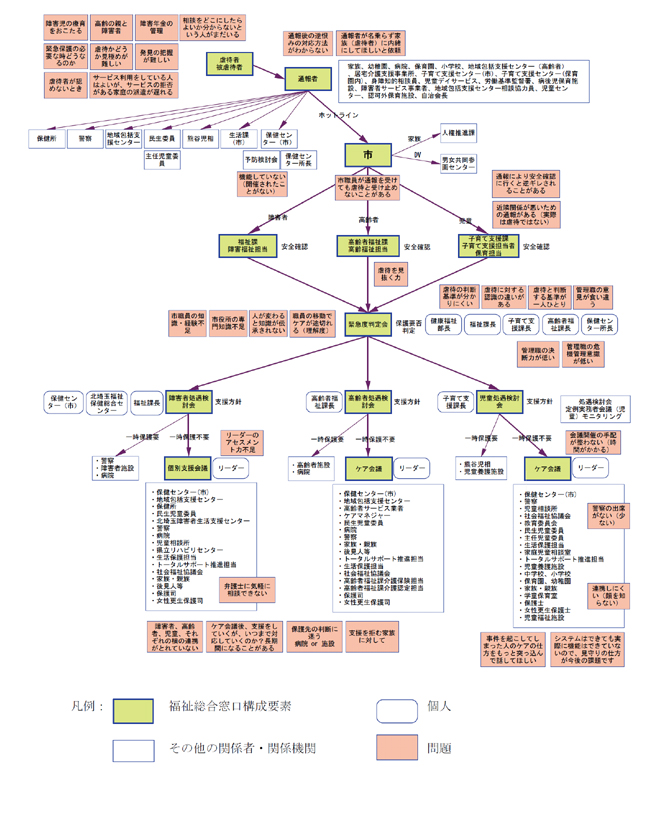

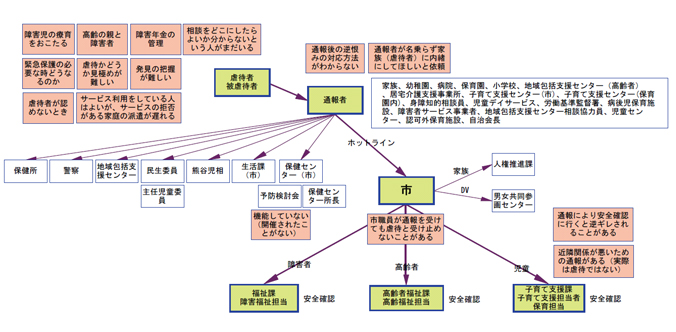

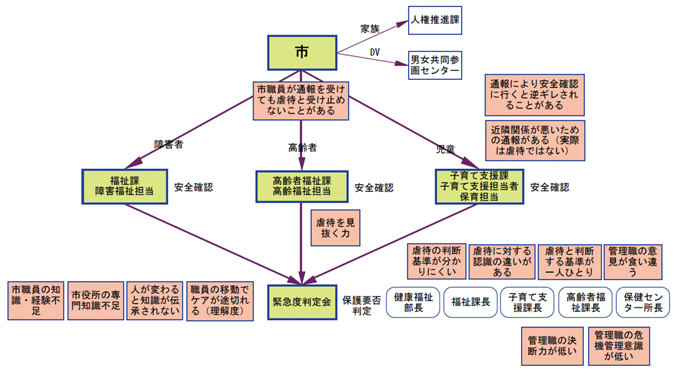

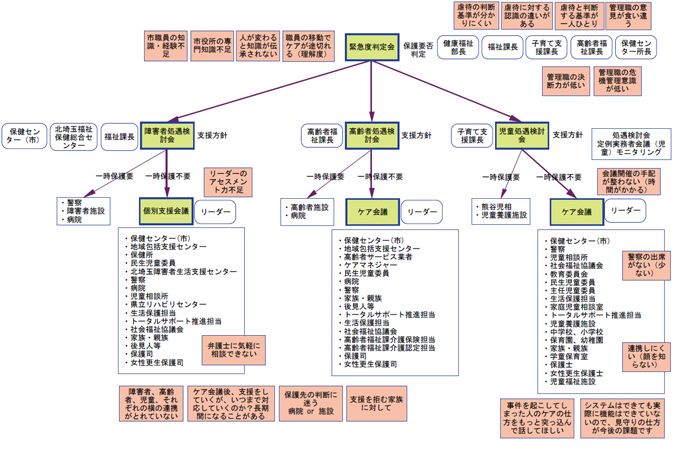

自己紹介の後、行田市の虐待防止に関わる関係機関を洗い出し、それらがどのような関係にあるか、そこにどのような問題があるかを視覚化するために、組織関係図の作成を行なった。作成方法は、まず思いつく限りの関係機関・関係者を1枚ずつカードに書き出し、次にそれらの相互の関係が分かるように線でつなぎながらカードを配置して虐待防止体制全体を図化し、最後にその体制の中に存在する問題をその問題が発生している位置に書き出すという方法をとった。(図1~図4 参照)

(3)その他の関係者とその他の問題点

図中に位置づけにくいとして残された関係者と問題点を表2および表3に示す。これらは図中に位置づけにくいということであって、重要ではないということではない。

(4)考察1:虐待防止体制の一元化

図中の「市」は「ふくし総合窓口」を指す。市民に対する窓口を一本化したことにより、情報の入り口が一元化されたことが分かる。しかし、その後の「安全確認」ですぐに児童、高齢者、障害者の3者に分かれ、「緊急度判定」で再度一元化されるが、「処遇検討会」でまたすぐに3者

に分かれる。つまり、情報の窓口は一本化されたものの、市の中は依然として3者の縦割り体制であるということである。これは、虐待発生の社会的背景、発見者、通報者すべてが児童、高齢者、障害者で互いに大きく異なり、対応も3者3様になることを考えると、当然のことと

も言える。言い換えると、虐待の名のもとに体制を一元化することにはいまだ検討の余地があるということかと思われる。

(5)考察2:市内部の問題点

図中の「市」から処遇検討会までが市の内部と考えると、そこで指摘されている問題はそう多くはないことが分かる。例えば、「緊急度判定会」の左側にある4つの問題は表現は異なるが、すべて「組織の中で知識が共有されない」という趣旨のことを言っている。また、右側の4つの問題も同様にすべて「虐待の判断基準が曖昧である」ことを言っている。問題カードの多くがこのふたつに集約されるということは、市内部においては、多くの職員に共通する少数の問題に焦点をあてて解決を図れば、効率的・効果的な問題解決が図れる可能性があるということである。

| 氏名 | 所属 | 役職 | ワークショップに期待すること | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 石川法男 | 行田市福祉課 | 課長 | 参加者共通の具体的で目に見える成果(連携 etc) |

| 2 | 栗本広宣 | 行田市福祉課 | トータルサポート推進担当 | ワークショップを通じ ・意識の向上 ・ネットワーク(関係)づくり ・システムの確立、実行性 |

| 3 | 野村政子 | 行田市福祉課 | トータルサポート推進担当 | 行田方式により市民がもっと幸せになる |

| 4 | 梅澤清志 | 行田市福祉課 | 障害福祉担当 | 問題解決のためのネットワーク |

| 5 | 江森裕一 | 行田市福祉課 | 生活保護担当 | 虐待防止全体をイメージできるようになりたい |

| 6 | 横山令子 | 行田市子育て支援課 | 子育て支援担当 | 担当している職務の自分の関わり方、対応のあり方 |

| 7 | 萩原弘一 | 行田市高齢者福祉課 | 高齢福祉担当 | 知識向上。的確な判断能力を身につけたい |

| 8 | 佐藤美絵 | 行田市保健センター | 成人担当 | |

| 9 | 川田正明 | 北埼玉障害者生活支援センター | (福)幸生会相談支援専門員 | 知識向上。連携 |

| 10 | 吉田和子 | 北埼玉障害者生活支援センター | (福)共愛会相談支援専門員 | ・虐待を見分ける目を養う ・参加者の方々との交流を図る |

| 11 | 松田純子 | 和光保育園 | 園長 | 保育園長という仕事の中で、もっと保護者の考えや意見をくみ取れる方法を学びたい |

| 12 | 八嶋貴子 | やごう幼稚園 | 主任幼稚園教諭 | 子育てに悩む保護者の方の心を開き、共に考えられる窓口を作りたいです |

| 13 | 馬場惠喜子 | NPO法人子育てネット行田 | 副代表理事 | 何も分からず「行って」と言われて来たものですので、期待というより不安でいっぱいです。勉強していきたいと思います。少しだけワクワクしています。 |

| 14 | 栗原幸江 | 地域包括支援センター 緑風苑 | 主任介護支援専門員 | ・地域の中での連携の取り方 ・横のつながり ・地域の声を聴く |

| 15 | 八月朔日三枝子 (ほづみ) |

地域包括支援センター まきば園 | 主任介護支援専門員 | 相談窓口として同じ内容を何回も説明することなく連携がとれる |

| 16 | 鈴木幸枝 | 地域包括支援センター 壮幸会 | 社会福祉士 | 1. 相談支援がうまくなる 2. 住民の協力が得られる 3. 市(行政)と連携がよくなる 4. 仕事が楽になる |

| 17 | 手島一海 | 民生・児童委員 | 児童福祉部員 | 私の事例では 12 月に行田方式を完成というのは遅いのではないかと思います |

図1 組織関係図:全体図

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図2 組織関係図:部分図1

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図3 組織関係図:部分図2

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図4 組織関係図:部分図3

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

表2 その他の関係者

| 子育てネットワーク会議 | 生保担当 | 社会福祉担当 |

| 保健センター成人担当 | 保健センター | 県立リハセン |

| 国立リハセン | 介護認定審査会 | 老人ホーム入所判定委員会 |

| 保健センター母子担当 | ボランティア | NPO法人 |

| 子供会 | 衛生協力会 | 婦人会 |

| ハローワーク | 消防署 | サポートセンター |

| 特別支援学校 | 介護者 | 高齢者 |

| 障害者 | 児童 | 地域振興センター |

| 就学支援センター | シルバー人材センター | いきいきサロン(老人会) |

| PTA | 老人クラブ | トータルサポート推進会議 |

| 北埼玉障害者自立支援協議会 | 県高齢者福祉課 | 県立精神保健福祉センター |

| 権利擁護センター | 司法書士 | 弁護士 |

| 裁判所 | まほろば(発達障害支援センター) | 障害者職業センター |

表 3 その他の問題点

| 予防の体系的システムがない | 関係機関が多すぎです | システムが分かりにくい |

| 結論が出るまで時間がかかるのでは | 全体が複雑すぎる | 日ごろの業務が忙しすぎる |

| 通報者へのフィードバックが不確実 | 担当者の精神的負担大 |

7. 第2 回ワークショップ(問題分析1)

(1)問題分析

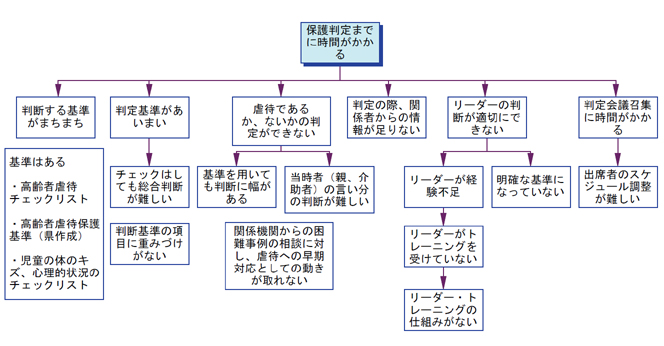

第2回ワークショップ(2008 年10 月14 日(火))では、第1 回ワークショップで指摘された問題点の中から以下の3つの問題を取り上げて、それらの問題の原因を分析した。

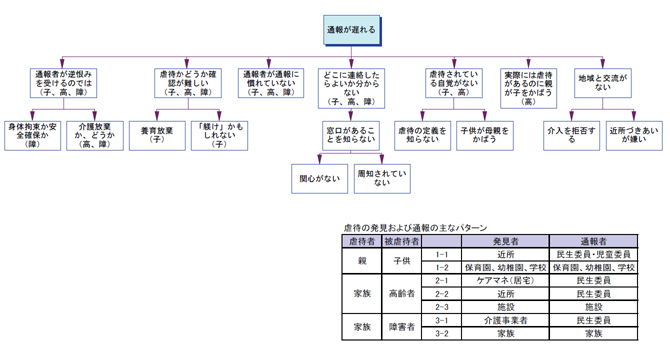

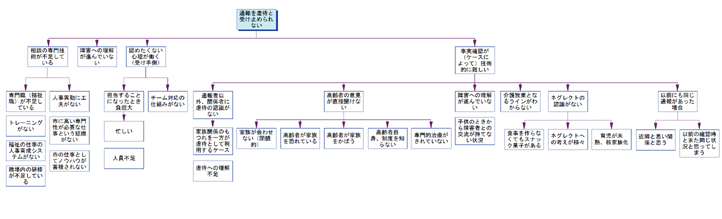

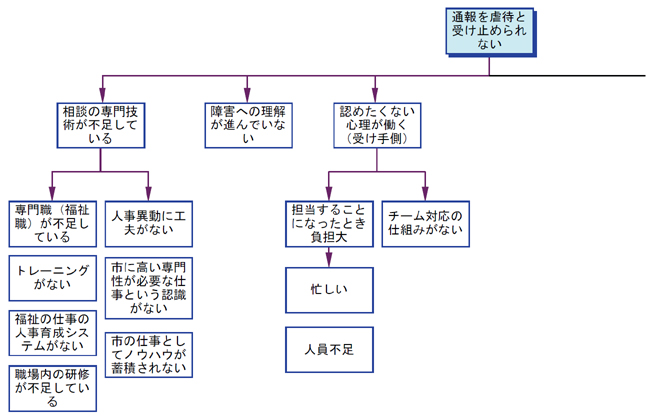

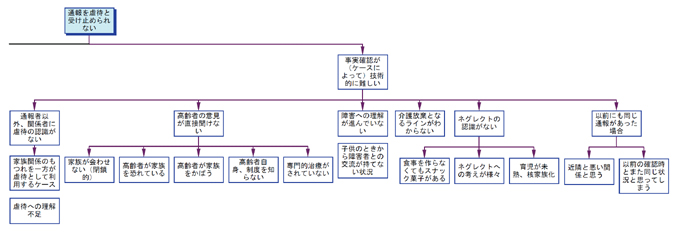

(図5~図9 参照)

・問題 1 通報が遅れる(地域の問題)

・問題 2 通報を虐待と受け止められない(市の問題)

・問題 3 保護判定までに時間がかかる(市の問題)

問題分析の手順は、これらの問題を出発点として、その問題の直接の原因となっている複数の問題をその下に並列に並べ、さらにそれら原因となっている問題それぞれについて、その直接の原因となっている複数の問題をその下に並列に並べるということを数段にわたって繰り返すことによって、問題領域全体を原因-結果の因果関係で分析したひとつの系図として示すというものである。

(2)考察3:虐待防止体制の一元化

上記の3つの問題は、通報する側の問題(通報が遅れる)、通報を受ける側の問題(通報を虐待と受け止められない)、保護判定の問題といった具合に、虐待防止の“プロセス”に注目し、プロセス上のネックとなる問題を取り上げたことになる。これは、「行田市の虐待防止体制は児童、高齢者、障害者の3者が統合・一元化されている」という認識のもと、統合・一元化されたひとつのプロセスを分析すればよいと判断したことによる。しかし、作成された問題系図((図5~図9)を見ると、ひとつの系図の中に3者共通の問題やある特定のグループに固有の問題などが混在し、系図の整合性が崩れている。

これが意味するところは、前節で既述の通り、虐待発生の社会的背景、発見者、通報者、判断、対応が児童、高齢者、障害者で互いに大きく異なり、虐待防止の流れを1本のプロセスとして扱うことに検討の余地があることを示している。32

32 ワークショップの途中でこのことに気づいたグループは、図5 右下の表「虐待の発見および通報の主な パターン」に見られるように、改めて児童、高齢者、障害者ごとの発見者と通報者の違いを整理しなおし

ている。

(3)考察4:「ふくし総合窓口」の周知

図 5「通報が遅れる」を見ると、通報が遅れる原因のひとつとして、「どこに連絡したらよいか分からない」という問題があげられている。市民の便宜を図って窓口を一本化した「ふくし総合窓口」であるが、その周知が不十分であることが指摘されている。

(4)考察5:地域との交流

通報が遅れる背景には社会的な問題も多く、図5 であげられている問題はどれも解決が難しいと言わざるを得ない。その中で、「地域との交流」は、現在、行田市が地域福祉計画を住民参加型ワークショップを活用して進めていることと関連させることによって対応可能な課題であるかと思われる。

(5)考察6:専門職の不足

図 7「通報を虐待と受け止められない」は市役所内の課題である。「相談の専門技術が不足している」という一群の問題は、第1 回ワークショップ(考察2)で指摘された「組織の中で知識が共有されない」という問題と関連している。実践を通して得られた知識が組織の中で形式知化されない、あるいは共有されない問題の背景には、専門職が不足していることもあると思われる。

(6)考察7:チーム対応の仕組みがない

図 7「通報を虐待と受け止められない」ことの原因のひとつとして、「認めたくない心理が働く」という問題があげられている。これは心理的な問題で対応が難しいように思われる。しかし、その原因として「チーム対応の仕組みがない」という指摘がされており、心理的負担をチーム対応で軽減するアイデアが提起されていて興味深い。実行可能な対応策ではないかと思われる。

(7)考察8:判断基準の運用

図 9「保護判定までに時間がかかる」ことの直接原因としてあげられている左3つの問題は文面は異なるが趣旨は同じである。すなわち、第1 回ワークショップ(考察2)であげられていた「虐待の判断基準が曖昧」という問題である。

しかしここでは、判断基準はあることが指摘されており(チェックリスト、虐待保護基準等)、問題は判断基準がないことや曖昧であることではなく、判断基準の「運用」にあることが明らかにされている。

図5 問題系図1「通報が遅れる」

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図6 問題系図2-1「通報を虐待と受け止められない」全体図

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図7 問題系図2-2「通報を虐待と受け止められない」部分図1

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図8 問題系図2-3「通報を虐待と受け止められない」部分図

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図9 問題系図3「保護判定までに時間がかかる」

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

8. 第3 回ワークショップ(問題分析2)

(1)問題分析

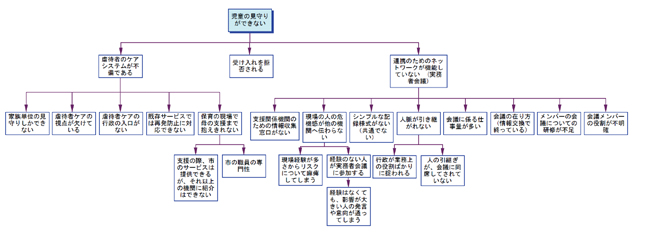

第 3 回ワークショップ(2008 年11 月28 日(金))では、第2 回ワークショップで取り上げなかった問題の中から、さらにワークショップ参加者の関心の高い問題を選んで問題分析を行なった。選ばれた問題は図1 および図4 の右最下端の「システムはできても実際に機能できていないので、見守りの仕方が今後の課題です」である。この問題を言い換えると、「市が通報を受理したあとの処遇の仕方に課題がある」ということになる。

「処遇検討会」によって処遇が決まった後、「ケア会議」を通じて、事案は市役所の手を離れ、各関係機関に引き継がれる。しかし多くの場合、丸投げに近い形になり、その後の市によるフォローが十分でないところにワークショップ参加者の問題意識があることをこのカードは示している。「システムはできても実際に機能はできていない」というのはそういうことであり、「見守りの仕方が今後の課題」というのは、事案の当事者たちをその後どうやって「見守っていくか」という問題意識である。その意味では、図1および図4 の最下端のカードはどれも、処遇決定後の当事者たち(被虐待者、虐待者、家族等)の見守りに関する問題提起であると言える。

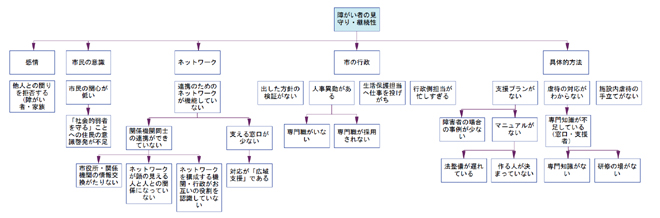

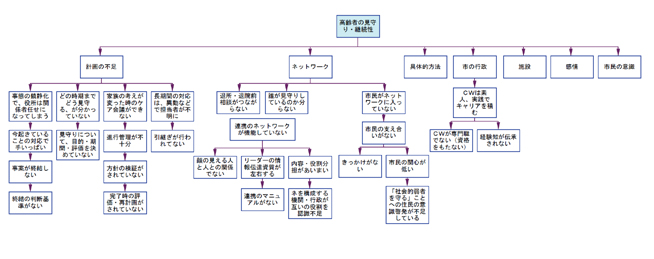

これらのことから、第3 回ワークショップでは、テーマを「見守りの継続」とし、障害者、高齢者、児童の3者を別個に問題分析することとした。(図10~図12 参照)問題分析の手順は前節で説明したとおりである。

(2)考察9:関係機関のネットワークが機能していない

障害者、高齢者、児童(図10, 11, 12)のすべての分析において、「関係機関のネットワークの機能不全」が指摘されている。これは本ワークショップ開催にあたってのそもそもの問題意識であり(「1. ワークショップの目的」参照)、ワークショップの実施者と参加者が同じ問題意識を共有していることが確認された。

(3)考察10:見守りに関する計画不足

障害者(図10)では「支援プランがない」、高齢者(図11)では「計画の不足」という問題が指摘されており、見守りに関しては計画自体が存在しないことを示している。児童の分析(図12)では計画に関する問題は提起されていない。

(4)考察11:専門職の不足

市の行政に関する課題としては、障害者(図10)では「専門職がいない」、高齢者(図11)では「CW(ケースワーカー)が専門職でない」、児童(図12)では「市の職員の専門性」という問題カードで、第1 回ワークショップからすでに何度も指摘されている「専門職の不足」が指摘されている。

図10 問題系図4「障害者の見守り・継続性」

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図11 問題系図5「高齢者の見守り・継続性」

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図12 問題系図6「児童の見守りができない」

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

9. 第4 回ワークショップ(目的分析)

(1)目的分析

第 4 回ワークショップ(2009 年12 月22 日(月))では、第3 回ワークショップで作成された問題系図をもとに、そこで指摘された緒問題の解決策を探る作業(目的分析)を行なった。これらの解決策は将来の実行計画のための素材となるものである。(図13~図22 参照)目的分析の手順は、問題系図に示された望ましくない状態(問題)を、問題が解決された望ましい状態に書き換え、さらに必要に応じて問題解決のための手段を追加するなどして、望ましい状態(目的)とそれを実現するための手段を手段-目的の関係で分析した系図として示すというものである。

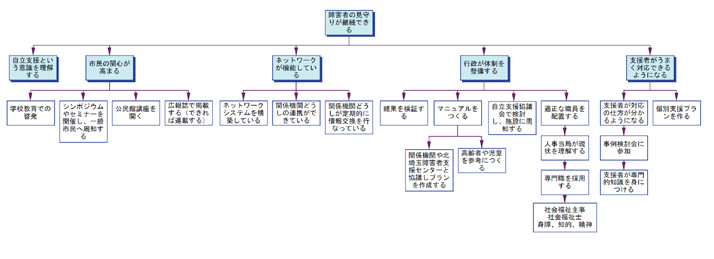

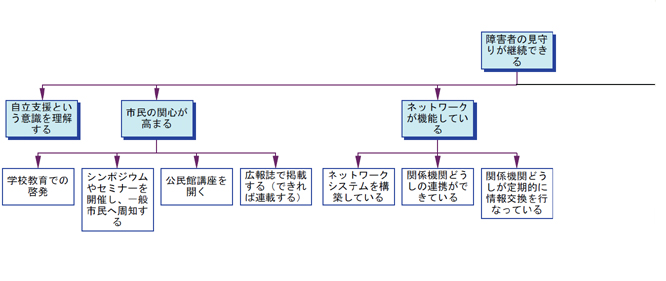

(2)考察12:市民の関心を高める

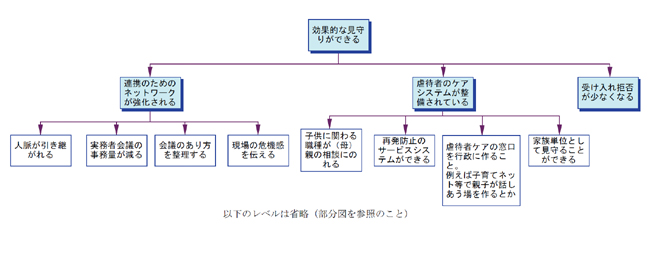

虐待に対する市民の関心を高める方策は、障害者見守りの系図(図14)に示されている。シンポジウムや公民館講座、広報誌での啓発などは、比較的容易に実行できる案であろうと思われる。また、ネットワークの構築とも重なるが、市民をネットワークに組み込む方策が高齢者(図18)で検討されており、支え合いマップの作成などといった具体策が示されている。

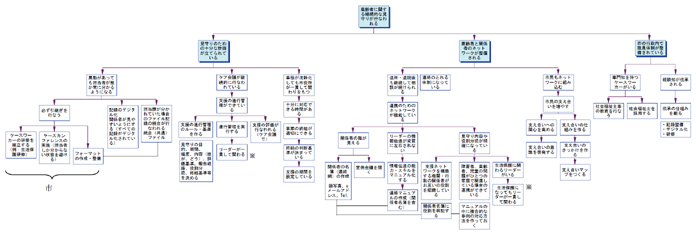

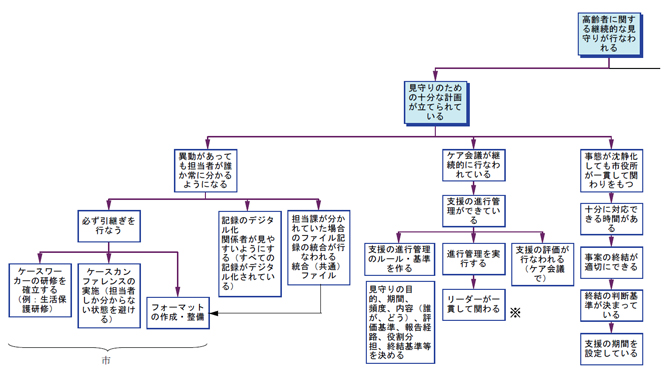

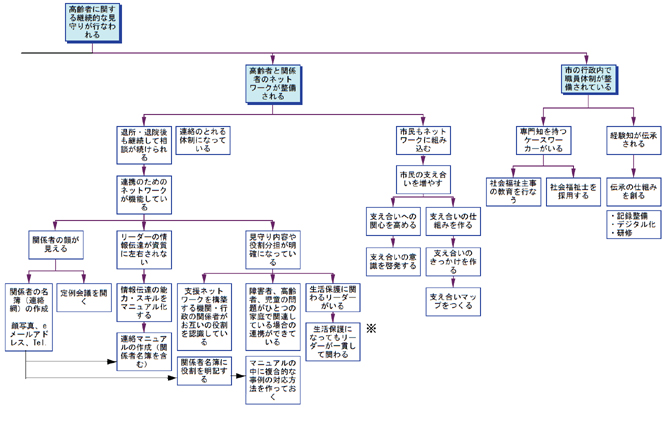

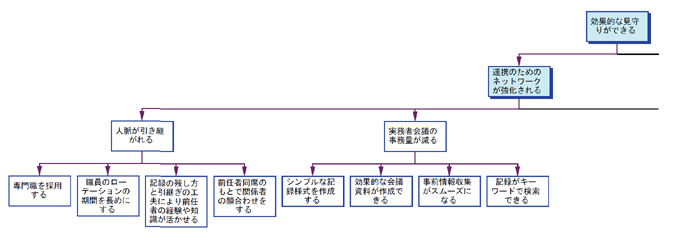

(3)考察13:ネットワークの構築

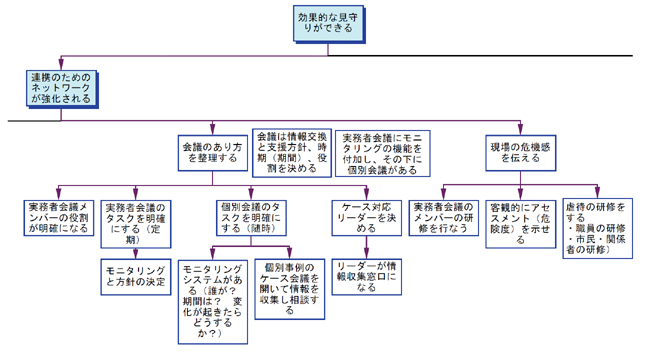

関係者のネットワークの構築はすべての系図で検討されているが、高齢者(図18)と児童(図20, 21)で比較的詳細に検討されている。高齢者(図18)の分析では、見守りの内容と役割分担を明確に定め、関係者の顔写真入り名簿の作成や定例会議などを通して、関係者の顔が見えるようにすることがあげられている。児童の分析では、事務の改善(図20)および各会議のタスクの明確化とモニタリング計画づくり(図21)を通したネットワークの強化が提案されている。また、高齢者(図18)では、市民をネットワークに組み込むことも検討されており、これはネットワーク構築上の重要なポイントであると思われる。

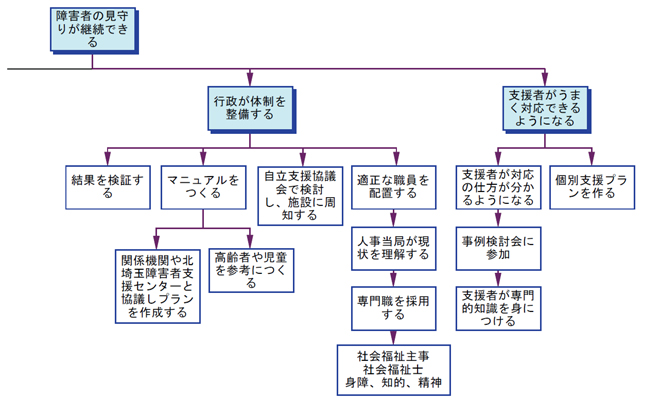

(4)考察14:見守りのための計画づくり

見守りのための計画づくりに関しては、障害者では個別支援プランの作成(図15)があげられているのに対して、高齢者では支援進行管理のルールや基準作り(図17)、児童ではモニタリングシステム作り(図21)など、システムとしての見守りの計画づくりが提唱されている。

(5)考察15:市役所の体制強化と事務の効率化

市役所の体制強化と事務の効率化に関しては、専門職の採用が3グループすべてであげられている(図15, 18, 20)。情報の共有化および事務の効率化のための方策としては、統合(共通)ファイルの作成および記録のデジタル化(図17)、記録様式の簡素化(図20)などが考えられている。事務の効率化は、情報の共有化に資する一方で、担当者の事務負荷を軽減することによって、よりきめの細かい見守りを可能にすることが狙いとされている。

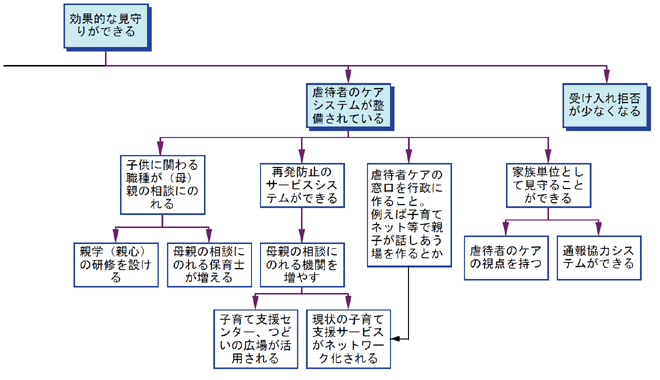

(6)考察16:虐待者ケアシステムの整備

児童の分析の中で、虐待者(虐待する側)のケアシステムの整備があげられている(図22)。これは、その必要性は広く認識されているものの、実際には実行されていない施策であり、行田市でのいち早い導入が望まれるところである。

図13 目的系図1-1「障害者の見守りが継続できる」全体図

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図14 目的系図1-2「障害者の見守りが継続できる」部分図1

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図15 目的系図1-3「障害者の見守りが継続できる」部分図2

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図16 目的系図2-1「高齢者に関する継続的な見守りが行なわれる」全体図

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図17 目的系図2-2「高齢者に関する継続的な見守りが行なわれる」部分図1

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図18 目的系図2-3「高齢者に関する継続的な見守りが行なわれる」部分図2

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図19 目的系図3-1「児童の効果的な見守りができる」全体図

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図20 目的系図3-2「児童の効果的な見守りができる」部分図1

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図21 目的系図3-3「児童の効果的な見守りができる」部分図2

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

図22 目的系図3-4「児童の効果的な見守りができる」部分図3

※画像をクリックすると、拡大画像もご覧になれます。

10. 全体の考察と今後への提言

(1)当初、主催者側(市側)の問題意識は市役所内の縦割り分業体制の是正や知識の共有化にあったため、第1 回ワークショップでは市役所内の分析に重きを置いて組織関係図作りを行なった(図1~4)。ところが、終了時の参加者のコメントに、「役所の職員の方の為のワークショップ?と思えてしまった」、「自分の抱えている問題の解決方法には関係ないことばかりなので、期待はずれだった」(添付資料2)といった意見が出されたため、多少の軌道修正を行ない、第2 回以降のワークショップではより広範なテーマを取り上げるべく配慮した。その結果、ワークショップの最終成果品は「虐待の見守り継続」に関する目的系図になった。しかし、これらの目的系図の中には市役所内の縦割り分業体制の是正や知識の共有化に対する是正策が盛り込まれており、結果的には当初の市側の問題意識をカバーする成果品となった。

これは、ワークショップを通じて市職員と外部関係者が問題意識を共有できたことを意味しており、ワークショップの成果のひとつと考えて良いと思われる。今後に期待されることは、この共有意識および一体感が薄れないうちに、今回のワークショップ参加者を核として、計画の詳細化および実行といった次のステップに進むことである。

(2)組織関係図や問題分析では広範な分析を行なったが、目的分析では時間的制約もあり「虐待の見守り継続」のみを取り上げた。そのため、目的分析で取り上げられず、問題の指摘に留まっているものがかなりあるが、これらの中にも効果的・効率的改善策につながる素材や重要な指摘が多く見られるので、目的系図以外の成果品にも改めて注目してもらいたい。例えば、「ふくし総合窓口」の周知(考察4)、虐待通報に対するチーム対応(考察7)、虐待の判断基準の運用(考察8)などは、実行可能性の高い改善策につながる要素であったり、看過できない重要な問題の指摘であったりして、検討に値するものと思われる。

(3)本ワークショップ開催のそもそもの目的は市町村組織内ネットワークの構築であった(「1. ワークショップの目的」参照)。そのためには、ワークショップの成果品である目的系図に示された改善策を実行することもひとつの方策であるが、ワークショップを開催したこと自体が市町村組織内ネットワーク構築のひとつの試みであることも指摘しておきたい。このワークショップを通じて構築された人間関係、問題意識および方法論の共有化、一体感などは、市町村組織内ネットワーク構築上の重要な資源となるはずのものである。ここで形成されたネットワークを核に、市町村組織内ネットワークが一層の発展を見せることを期待したい。