第1章 「地域生活移行支援におけるピアカウンセリング活用試行実施及び普及・啓発ツールの作成」

1.「地域生活移行支援ピアウンセリング活用方策検討委員会」

(1)目的

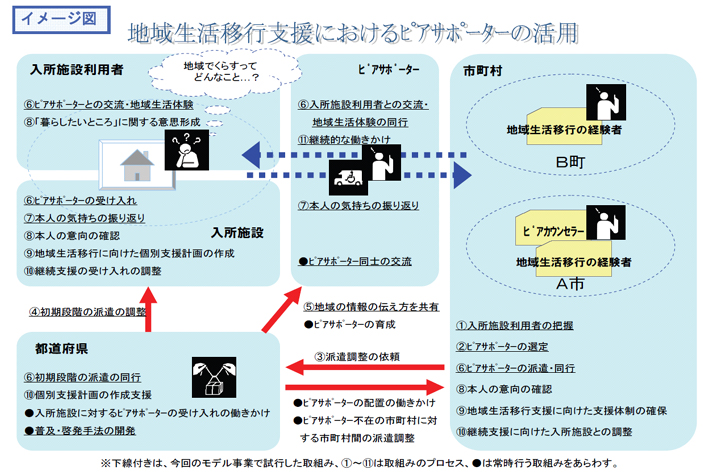

平成19 年度に大阪府が入所施設利用者を対象に実施した「地域移行に向けた意向調査」において、地域生活移行支援においては、地域生活移行のための意思形成、意向確認が重要であることが明らかになり、とりわけ入所施設利用者に同じ障がいの立場で地域での暮らしぶりを伝えるなどピアカウンセリングの重要性が明らかになった。

また、「大阪府地域移行推進指針」(平成20 年3 月)においては、ピアカウンセリングを活用した入所施設利用者に対する地域生活移行への働きかけの方策を今後の検討課題とした。

このため、地域生活移行支援におけるピアカウンセリング活用方策の検討を行う。

(2)組織

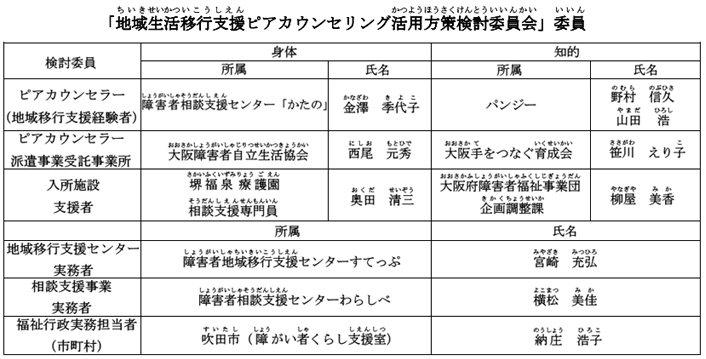

検討委員会は、地域生活移行支援に精通したピアカウンセラー(ピアサポーター)、福祉サービス実務担当者(入所施設、相談支援及び地域移行支援センター)、福祉行政実務職員等をもって構成。

(検討委員会構成員)

① ピアサポーター(地域生活移行経験者)

②「ピアカウンセラー派遣事業」受託事業所

③ 入所施設支援者

④ 地域移行支援センター実務者

⑤ 相談支援事業実務者

⑥ 福祉行政実務担当者

(3)検討事項

① 地域生活移行支援におけるピアカウンセリング活用方策の検討

② 地域生活移行支援のためのピアサポーター研修

③ モデル施設でのピアカウンセリング活用試行と検証

④ 広報、啓発のためのツール作成

(4)開催経過と検討内容

第1回「地域生活移行支援ピアカウンセリング活用方策検討委員会」

平成20年11月26日(水曜日)午後2時から4時

議 題

1.大阪府における地域生活移行支援の現状について

2.当検討委員会設置の主旨について

3.地域生活移行支援のためのピアサポーター研修(案)提案、検討

4.ピアカウンセリング活用試行のためのモデル施設提案、検討

5.広報、啓発のためのツール作成について提案、検討

6.ワーキンググループの設置について

7.今後の進め方について

(5)検討委員から寄せられた意見(まとめ)

ピアサポーターの派遣にあたり、今回派遣を行った施設には積極的な協力が得られたところであるが、今後、同様の取組みを進めていくには、施設の理解と協力を得られるような体制づくりが必要である。

今回の派遣に際しては「地域生活移行支援のためのピアサポーター研修」を実施し、研修や交流を通じて、ピアサポーターと支援者が地域生活移行支援に関する共通のイメージを持ち、必要な情報を提供できる体制で臨んだ。このことが、施設の協力体制を確保し、入所施設利用者への働きかけの効果を高めることにつながったと思われる。ピアサポーターは、入所施設利用者のライフスタイルの変革に関わる大きな役割を担っていることから、こうした研修を開催することも重要と思われる。

地域の情報の提供や地域生活移行への意思の醸成については、継続的な働きかけが必要であり、その後の地域生活への移行支援を考慮すると、ピアサポーター派遣は市町村をはじめとした地域の支援機関と連携しながら進める必要がある。

| ・ | 今回の事業に関わった全ての人(ピアサポーター・入所施設利用者及び関係者)が、このような形式での取り組みを、モデルのままで終わらせたくないという思いを強く持っている。 |

| ・ | 今回、限られた時間であっても入所施設利用者に何らかの変化「やる気になればできる!」という気持ちを起こせたことは、事実である。「施設から出たい!」という思いも、「出るのが怖い!」という相反する思いも、ピアサポーターなら受け止めていける。 |

| ・ | 今後3ヶ月間、何も働きかけが無い状態が続くとまた元に戻ってしまうと思う。それが怖い。せっかく実施できた今回のモデル事業を、細々とでも事業として続けていく必要がある。これまで実施してきたのは掘り起こしの事業。 |

| ・ | 地域に出たい人を見つけにピアサポーターが行くというだけではなく、施設側がピアサポーターの関わりを求めてくれるかどうかも大切。意思形成が出来ていないところにピアサポーターが起こしに行く。そして、起きてきた人をどうするか。起こす段階をもっと増やしていく。この両者の交通整理が必要だろう。地域へ出た後の継続した支援も必要。どこに焦点を置いての事業か、ということが大切。 |

| ・ | 今までも「意思形成」支援は行ってきたが、メッセージは送り続けていかないといけない。また、希望としては「出たくない。」という人も多い。しかし、「それでいいのか?」「さまざまな要因で阻まれているだけではないか?」と思う。本人が本当に出たくないと思っているのかはわからない。地域に出るには、地域で何がしたいかが大切。三食の食事と介護がついていればよいというのではなく、外で何がしたいかが地域生活移行へのエネルギーになる。 |

| ・ | 単発で取り組みをするだけでは地域生活移行は実現しないので、今後もこのような取り組みを継続的に実施していく必要がある。 |

| ・ | 今後は、今回実施できなかった施設にも声をかけ続けて、施設職員の意識をどのように変えていくかが重要になってくる。「ピアカウンセラー派遣事業」依頼の連絡先等を入所施設利用者本人に伝えても、自分で電話をかけて外出したら施設にいれなくなるのではという思いから、本人が連絡することができないこともある。入所施設は生活している場なので、施設の協力体制がないとできない。そういうことからも、施設職員がこのような事業をどう受け止めるかが大切。単に外出しているという意識では、なかなか地域生活移行の個別支援にはつながりにくい。 |

| ・ | 今までは施設の中の風通しをよくするための「ピアカウンセラー派遣事業」であったが、今回の事業はもう一歩推し進めた事業と考えている。そのあたりの施設との関係作りを府に期待したい。 |

| ・ | 地域生活への移行に気持ちが向いてきた人を、どのように地域生活につなげていくか、地域生活移行支援の経過の中にピアサポーターとつないでいくモデルとして、今回の試行事業が活きるようにしていく必要がある。 |

| ・ | 今回モデル事業で取り組んだように、説明会だけではなく見学会や個別相談などさまざまな取り組みのノウハウを今後広く活用できるようにしていく必要がある。各市町村でもやる気になれるようなモデルを示してもらいたい。 |

| ・ | 今回の取り組みで、こうしたらニーズを引き出せるという大きな枠組みを作った。ビデオも作ったので、市町村や事業所などにぜひアピールをしてほしい。本人がどれだけ頑張ろうと思っても、市町村、事業所、施設、地域など全ての意識が変わっていかないといけない。 |

2.地域生活移行支援のためのピアサポーター研修

(1)目的

平成19 年度に大阪府が入所施設利用者を対象に実施した「地域移行に向けた意向調査」において、地域生活移行支援において入所施設利用者にピアの立場で地域での暮らしぶりを伝えるなど、地域生活移行の意思形成、意向確認を進めていくうえでのピアカウンセリングの重要性が明らかになった。そこで、地域生活移行支援におけるピアサポーターへの基礎的研修会を開催した。

なお、今回の研修の名称については、「ピアカウンセラー研修」との名称で開催した場合、従来から府が開催してきた研修との混同が生じる恐れがあり、今回は、あくまでも地域移行のための研修として開催するので、「ピアカウンセラー」という名称を避け、「ピアサポーター」という名称で開催した。

(2)受講対象者

地域で生活している障がい当事者で、「地域生活移行支援ピアカウンセリング活用方策検討委員会」委員の推薦による。

(3)研修会場

大阪府障がい者自立相談支援センター(大会議室)

(4)研修日程と内容

| 身体障がい分野 平成20 年12 月15 日(月)午前10 時~午後4 時 | ||

| 内 容 | ・「大阪府地域移行推進指針」 について(説明) | |

| ・ 地域生活移行の 取り組みについて(発表) | ||

| NPO 法人自立生活センター Flat きた | 大代 裕之さん | |

| NPO 法人自立生活センター ほくせつ二十四 | 山田 千恵子さん | |

| NPO 法人自立生活センター マイロード | 水谷 信一さん | |

| 社会福祉法人 あいえる協会 | 下村 雅哉さん | |

| ・ DVD「わたしの生活みぃ~っけた」上映 | ||

| ・ 参加者の 交流 | ||

| 知的障がい分野 平成20 年12 月22 日(月)午後1 時30 分~午後3 時45 分 | ||

| 内 容 | ・「大阪府地域移行推進指針」 について(説明) | |

| ・ 地域生活移行の 取り組みについて(発表) | ||

| *プロジェクターを使用してパワーポイント資料で画像示しながら発表。 | ||

| パンジー | 野村 信久さん 山田 浩さん | |

| 中山 千秋さん 西野 貴善さん | ||

| 自立生活センター・どんどん | 金 光雄さん 北山姃和さん | |

| 菅田 裕加さん 藁谷 正美さん | ||

| ・ 参加者の交流 | ||

(5)参加者

身体障がい分野 当事者 23 名 支援者 15 名 事務局 4 名

知的障がい分野 当事者 14 名 支援者 9 名 事務局 4 名

(6)参加者の感想

| 身体障がい分野 | |

| ・ | これまで地域移行の取り組みについてまとまった形で聴いたことがなかったのでとても刺激を受けた |

| ・ | 今後もこのような集まりを継続的に行っていってほしい |

| ・ | まず、行政がこのような研修会を企画していることが素晴らしいと思いました。障がい者が地域で暮らす権利を認め、その役割の中にピアカンを位置づけていることがわかりうれしかった。 |

| ・ | 他のセンターの実践例などを聞けて、学ぶところもあり、また明日からがんばる力になりました。 |

| ・ | 原点に戻ってよかった。 |

| ・ | 施設の中での地域移行の全体化と、共同支援の取り組みがもっと進めばと思う。 |

| ・ | 久しぶりに多くの当事者が集まり、発表が聞けた。事業化していく中での当事者の取り組みがいかに大切かと言うのがわかりました。(スピーディーに効率的になっている) |

| ・ | 施設での生活が長期(長年)にわたる方にとって、未来(明日)に夢や理想と現実社会を結び付けていくことの大切さ、その一部分を同じ境遇の人が関わることが出来るのは、ステキなことやと思います。 |

| ・ | 他団体の取り組みを聞くことで、非常に勉強になりました。実際の取り組みでも連携を深めていければと思います。 |

| ・ | 個別支援でのネットワークから、地域移行につなげていくセンターの役割の大切さがわかりました。ひとりでも多くの支援を必要とされる方とつながっていければいいなと思いました。 |

| ・ | 地域で自立して生活している障がい者であるからこそ、現実の生活を伝え、教えることができる。ピアサポーターとして、どんどん地域に生活するよう支援する必要性を尚一層考えさせられた。 |

| ・ | 自由な生活、自立するのは当然の権利であり、守られていかなければならないが、地域移行の制度が進んではいるが、実際にはサービス面、金銭面、地域社会の意識であったり、まだまだ困難な面があるのは事実であり、地域移行の難しさはいなめない。 |

| ・ | 地域移行はこれからが本番。ピアサポーターとしてさらにスキルアップを積み重ねていく必要性を感じた。地域移行の重要性をあらためて感じさせられました。 |

| ・ | 施設職員の意識改変が必要だと感じた。 |

| ・ | 入所者が“自分と同じ”と、まず親近感から入っていくことは大切だと思う。ピアサポーター自身が地域生活をエンジョイしていることが、入所者にも伝わっていけばいいなと思う。 |

| ・ | 具体的な施設への働きかけ等について、もう少し詳細を話して頂けたら良かったと思います。特にピアサポーターの(入所者施設利用者への)関わり方について、その詳細をお聞きしたかったと思います。 |

| ・ | 施設への働きかけについては「やりたい!」という思いをずっと抱いてきましたが、いざ地域へとなった際、支給決定時間数が足りない…、重度訪問派遣を担ってくれる事業所がない…、などの難問が待っています。これをどうクリアしていくのか、頭が痛い状況です。 |

| ・ | 地域移行の制度が不十分で、そこをどうしたらいいかが、もう少し聞けたら良かった。 住宅や介護の問題を考えるとなかなかハードルが高い。 |

| 知的障がい分野 | |

| ・ | たのしかったです。 |

| ・ | よくいえました。 |

| ・ | 今は、どんどんさんの所と、クリエイティブハウスパンジーさんの所の話を聞けてよかったです。また、いろんな人の話を聞きたいと思いました。 |

| ・ | 少し眠たかったところもありました(部分的に)。サポーターとしてやっていけるかもしれないと、これも思いました。 |

| ・ | 施設の方の参加などもあれば良かったと思います。地域移行、当事者が応援できるような制度を是非!! |

| ・ | もう少し、地域移行についてやそれぞれの生活について話し合えればよかった。 |

| ・ | 以前、入所施設で働いていたときに、利用者はどう考えているのかと思いながら聞いたりもしていましたが、今回の話を聞いて、やっぱり地域で生活したいけど言えないっていうことが感じられました。 |

| ・ | 施設へのアプローチや機関など、もう少し具体的な方法も参考までに教えてもらえたらよかったのに…とは、思います。 |

| ・ | これから多くの人が地域生活ができるようになっていけたらと思います。友だちやまわりに助けてくれる支援者がたくさんいるから、自信をもって地域にきて大丈夫です。 |

3.モデル施設へのピアサポーター派遣の試行と検証

(1)目的

相談支援機能強化方策検討事業により、大阪府内の知的障がい及び身体障がいの入所施設利用者に、ピアサポーターが同じ障がいの立場で地域の暮らしぶりを伝えることで、地域生活移行への意思形成を働きかける。

(2)内容

地域生活移行の経験者が中心となった当事者活動を行っている事業所(2 箇所)に以下の取組みを委託し実施した。

・ピアサポーターによる体験紹介、学習会の実施

・施設利用者に対する相談・支援

・グループホーム、ケアホーム、日中活動事業所等の見学

(3)実施期間

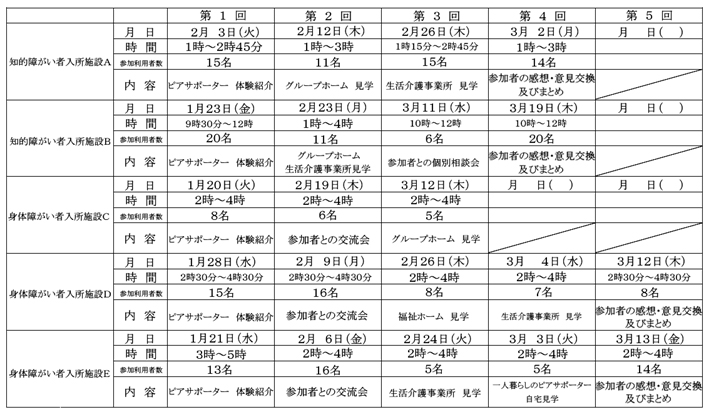

平成21年1月5日より平成21年3月31日までの間で調整とする。

(4)対象モデル施設

・知的障がい者入所施設 2施設

・身体障がい者入所施設 3施設

(5)効果検証

ピアサポーター派遣について、その結果の検証として、モデル施設の利用者を対象にアンケートを実施した。

(アンケート実施時期)

・初回のピアサポーター派遣時(主に体験紹介)に実施

・グループホーム、ケアホーム、日中活動事業所等見学時に実施

・最終回のピアサポーター派遣時(主に感想及びまとめ)に実施

(アンケート回答について)

各回プログラム終了後、入所施設利用者により記入または支援者や施設職員の聞き取りにより記入。

「初回」「見学時」「最終回」ごとに、集計を実施した。

(アンケート回答者数)

| 初回 | 見学時 | 最終回 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 知的障がい者入所施設 | 31 | 37 | 30 | 98 |

| 身体障がい者入所施設 | 33 | 27 | 26 | 86 |

| 合計 | 64 | 64 | 56 | 184 |

(6)ピアサポーター派遣日程

4.地域生活移行ビデオ制作

(1)制作目的

地域生活移行の支援は、本人の意向を尊重してすすめられる。しかし、入所施設において実施した平成19年度「地域移行意向調査」では、「地域では暮らせない」と思い込んでいたり、地域生活をはじめからあきらめていたり、地域生活に対する漠然とした不安を抱く人たちが相当数いることが明らかになった。

それは、さまざまな必要な情報が本人に届いていないことが、要因の一つではないかと考えられる。長い施設での生活で、地域生活をイメージできない場合、希望があるかと聞かれても答えられないことが想像できる。

本人が、地域生活移行への希望を抱いたり、意思を固めることができるためには、本人に直接届く働きかけが必要である。

また、家族も必要な情報が届いていないことで、本人の地域生活への不安が大きく、そのことが、本人の地域生活移行の意思形成において壁となっている。

これら、調査から明らかになった結果により、今回のビデオ作成では、本人や家族に、できるだけ具体的に、そしていきいきした地域生活の情報を提供することを中心に、さらに、施設関係者や一般府民の理解を深めるために、当事者からの声を中心にしたビデオ「はじめてみませんか 地域のくらし~ひとりじゃないよ~」を作成した。

(2)制作の経過

○12月8日 ワーキング検討会

・ ビデオによる啓発の対象は知的障がいを中心とする。

・ 施設から地域生活に移行していくプロセスを、障がい者が見たときに、わかりやすいものにする。このビデオを最後まで見ようという気持ちが続く内容にする。

・ プロセスでは、本人の逡巡する気持ちや、それを支える支援者との関係を表現する。

等を中心に検討。

○12月17日 撮影機関の事前調査および当事者との顔あわせ

・ 制作会社と撮影機関の入所施設、共同作業所、地域移行支援センター、就労移行・継続支援事業所関係者の顔合わせ。撮影場所の確認。

・ 出演者との顔合わせ

○1月15日・21日・25日 撮影

・ 地域移行支援センター、就労移行・継続支援事業所、共同作業所、入所施設等での撮

○2月13日 試写版完成

・ ワーキングにて試写し、編集内容の検討

・ 編集を単純にして、プロセスをわかりやすくする。理解のためにテロップを有効につかう。等を検討

○3月9日 ワーキング検討会

・ ビデオ編集内容最終確認

○3月13日 ビデオ完成

(3)ビデオに登場した当事者の感想

〇 「撮影のとき、いっぱいインタビューされたこと、けっこう大変だった。

でもいっぱい削られてるけど…。」

「(今回)出演して、これまでの自分のこと振りかえった。良かった。」

「(このビデオを見てくれる人に)

障がいが重くても、グループホームとか、地域で生活できると思うから、

自分がやりたいこと選んで、決めてほしい。チャレンジしてほしい。」

〇 「このビデオを、施設を出たいと思っていても、どうすればいいのか分からない人に、見てもらうことができたら、良いです。」

(4)ビデオ制作のまとめ

ビデオには、たくさんの当事者の方に登場してもらった。現在、入所施設で地域生活への移行のために体験をしている方や、説明会に参加した方々は、これからの希望を話してくれた。

入所施設を退所して、地域で継続して暮らしている方々は、たくさんの笑顔と言葉を表現してくれた。

事前準備に十分な時間もとれずに実施した3日間だけの撮影にもかかわらず、当事者と支援者の方々の大きな協力があり、このようなビデオを作成することができたことに感謝したい。

完成したビデオは、今後、福祉関係者等に幅広く配布するとともに、さまざまな機会を捉えて上映するなど、地域生活移行についての理解、啓発に活用していきたい。

まとめ(今後の課題として)

大阪府においては、『人が人間(ひと)として普通に暮らせる自立支援社会づくり』を基本理念に、第3 次大阪府障がい者計画を策定し、

1 ともに支え、支えられる地域社会

2 権利としての平等な障がい福祉サービスが保障された社会

3 リハビリテーションが浸透した社会

4 障がい者が働き方や生きがい活動を選べる社会

5 バリアフリー社会

をめざすべき5つの社会として、その実現に向けて、様々な施策目標を掲げている。

なかでも、地域生活移行の推進は、最重点施策の一つであり、

(1)地域生活への移行に向けた取組み

(2)居住の場や日中活動の場の確保

(3)地域生活移行後の支援体制の整備 に関して、市町村、施設・病院、事業者等が緊密に連携し適切な役割分担のもと、総合的な取組みを展開することを目標としているところである。

| 地域生活移行の推進 |

| 大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、市町村、施設・病院、障がい福祉サービス事業者等に対し、地域移行に向けた機運の醸成を図り、市町村において対応が困難なケースについては、専門的・技術的な支援等を行います。 また、地域でのグループホームなどの基盤整備を支援します。 |

| <実行目標> 目標値(平成23年度末) 入所施設利用者の地域移行目標 25% 入所施設利用者の削減目標 ▲12% |

| 平成19年度に策定した地域移行推進指針を活用し、市町村及び入所施設等に対し、その普及を図るとともに、地域移行に向けた個別支援計画の作成等の支援を行います。 入所施設利用者へのエンパワーメントや地域生活における具体的情報提供を行うためのピアカウンセリングの普及を図ります。 府域に設置する地域移行支援センターにおいて、本事業で整備するグループホーム等の定員の1/3以上は、入所施設からの地域移行者とします。 |

今年度の事業では、平成19 年度に実施した「地域移行に向けた意向調査」により得られた課題のうち、地域生活移行のための意思形成に関わる支援策として揚げた以下の2つの事業に取り組んだ。

1.ピアカウンセリング活用の試行と検証

2.わかりやすい情報提供のためのツール作成

各事業から得られた検証結果を整理し、総括したい。

1. ピアカウンセリング活用の試行と検証

(1)人材確保(研修)

今回の事業では、地域生活移行支援に関わる当事者を、「ピアカウンセラー」に限定せず、地域生活移行の体験者も含み「ピアサポーター」として入所施設に赴くこととして取り組んだ。

今回実施したモデル施設の参加者からは、同じように入所施設で生活していた人が地域生活移行を実現した経緯を伝えることで、具体的なイメージを持ちやすい存在となったとの感想があった。

検証結果から、地域生活移行支援のためのピアカウンセリングの活用については、今回の事業で活躍したピアサポーターのように、いわゆるピアカウンセラーだけではなく幅広く地域生活移行体験者も含んでいくことが妥当と考えられ、すでにその施設から地域生活移行した人がいる施設では、身近なところにピアサポーターとして活用できる人材がいることになる。

今後、地域生活移行体験者がピアサポーターとして働きかけていくためには、情報の効果的な提供のために、体験談の伝え方や映像、画像の使い方などをお互いに交流し、研修する場を設定していくことが必要である。

社会資源としてのピアサポーターを確保するためには、このような研修の場を設定したり、プログラムを検討したりするなどの取組みが必要であるが、人材育成については、広域的な観点から都道府県が担っていくことが考えられる。

(2)プログラム

今回の事業における標準的プログラムは、、各施設により違いはあるが、以下のとおりであった。

| 第1回 | ピアサポーターが施設に訪問して、地域生活の様子を伝える |

| 第2回 | |

| 第3回 | ピアサポーターの案内で、実際に地域で生活している様子を見学する |

| 第4回 | |

| 第5回 | ピアサポーターが施設に訪問して、感想などを話し合う |

これらのプログラムで、入所施設利用者からとりわけ好評であったのは、第3 回、第4 回の見学会であった。

実際に日中活動の場や生活の場を見ることで、施設の中で話を聞くだけでは得られない具体的なイメージを持つことができ、参加者自身の具体的な課題を見出すことができたとの感想が多くあった。

「大阪府地域移行推進指針」において、“地域移行体験を持つピアカウンセラーが、自らの体験をもとに相談を行うことは大変有効であり、ピアカウンセラーを活用した入所施設利用者への働きかけと派遣の仕組みづくりが今後の課題です。”と示したが、今回の試行事業により今後の働きかけの具体的な方向性を見出せたと思われる。

今回の検証結果から得られた結果に基づき、今後、地域生活移行支援のためのピアカウンセラーやピアサポーターの活用について、訪問だけではなく、モデル事業のように見学などの取り組みも含んだ多面的な情報提供を行えるプログラムが有効であると思われる。

実施に際しては、施設外での事故や費用面など検討すべき課題もあるが、今後プログラムの中に積極的に取り入れていきたいものである。

(3)市町村障がい者相談支援事業におけるピアカウンセリング活用と派遣調整

第3次大阪府障がい者計画(後期計画)において、市町村におけるピアカウンセリングについて次のような実行目標を掲げている。

| 相談支援体制の充実、市町村を基盤とした相談支援体制の確立 |

| 障がい者の個々の障がいの特性やニーズに応じた支援、障がい者同士や家族の交流の場づくり、障がい者の相互の支援活動(ピアサポート)の導入が進むよう、相談支援体制の充実に向け支援・働きかけを行います。 |

| <実行目標> 市町村障がい者相談支援事業に位置づけられたピアカウンセリングの普及を図るため、市町村における事業実施を促進するとともに、単独では実施困難な市町村に対する派遣調整を行う等、全ての市町村におけるピアカウンセリングの提供を図ります。 また、入所施設利用者へのエンパワメントや地域生活における具体的情報提供を行うため、ピアカウンセリングの普及に努めます。 |

入所施設利用者が地域生活をはじめた後にも、入所中に働きかけを行ったピアカウンセラーやピアサポーターは、引き続き身近な相談相手として、関わっていく役割が期待できる。

市町村においては、たとえば、障がい程度区分の認定調査や障がい者手帳の更新の時期を捉え、入所施設利用者にピアカウンセラーやピアサポーターについての情報を提供する等の働きかけが望まれる。

しかし、現状では、大阪府においては全ての市町村にピアカウンセラーが配置されているわけではなく、市町村として今後どのようにしてこうした人材を確保し、派遣していけば良いのかという課題が残る。

また、地域生活移行支援におけるピアカウンセリングについて、市町村のピアカウンセラーがそれぞれに入所施設に赴き、継続的に入所施設利用者へのエンパワメントへの働きかけや地域生活の具体的な情報提供などの地域生活移行の意思形成の支援を行うには、今回モデル事業で取り組んだように、入所施設とピアカウンセラーやピアサポーターとをつなぐ、調整機能が必要になる。派遣や受入れ側の調整にかかる負担が大きいことが懸念されることから、こうした活動を事業化するような国の施策が必要である。

あわせて、市町村におけるピアカウンセリングの定着と、そうした人材の活用のための都道府県の人材育成と調整機能が必要であり、複数の市町村の利用者が入所する施設への働きかけや、広域的な調整については都道府県が調整機能を果たすことが必要であると思われる。

(4)個別支援

今回の派遣事業では、入所施設職員は後方で受入れ調整に徹してもらい、入所施設利用者の地域生活移行への積極的な関与は、あえて求めなかった(自主的に参加してくれた職員はいた)が、集団説明会、個別面談、いずれにおいても意思形成支援としてピアカウンセラーやピアサポーターが関わり、入所施設利用者が具体的に地域生活移行をイメージし、地域での生活を希望するようになった場合、当然のことながら、施設における個別支援計画に大きく影響を及ぼすことになる。

入所施設職員にピアカウンセラーやピアサポーターの働きかけの意味と効果が充分理解され、入所施設利用者の個別支援計画の中に、ピアカウンセラーやピアサポーターが地域生活移行の支援者として位置づけられ、役割分担がなされていることが、地域生活の具体的なイメージ作りのうえで重要になってくる。

今回の試行事業を活かし、入所施設における地域生活移行支援の中にも、ピアカウンセリングの活用を位置づけていくよう働きかけが必要である。

2.情報提供のためのツール作成

地域生活移行の意思形成、意向確認における視覚的にわかりやすい情報提供のツールとして、今回、多くの当事者や支援者の協力を得てビデオを作成した。

完成したビデオは、関係機関へ配布するとともに、府が主催する地域生活移行のための研修会等さまざまな機会において上映し、地域生活移行支援を啓発するためのツールとして活用する予定である。

また、地域自立支援協議会などにおいて、地域生活移行支援だけでなく、障がいのある人が地域で暮らし続けることについての理解を広めるためにも活用されることを期待している。

情報提供のツールとしては、今回実施したモデル施設へのピアサポーター派遣においても、それぞれの事業所が、パンフレットや写真を入れたパワーポイント資料など、それぞれの創意工夫でさまざまな情報の提供がなされた。このビデオも、それらのツールの一つとしてピアサポーターが実施する研修会などにおいて活用できると思われるが、各事業所が作成している情報の交換などを通し、共有できるツールの開発が必要である。

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます