第1章 「地域自立支援協議会運営連絡会議」の実施概要

I.目的

障害者自立支援法において、相談支援事業が市町村の必須事業と位置づけられ、地域自立支援協議会を中心に地域の相談支援体制や支援ネットワークの構築を進めることとされている。また、その構築を円滑に進めるために、都道府県地域生活支援事業に都道府県相談支援体制整備事業(ア

ドバイザー派遣)が位置づけられているところである。

地域生活支援の推進を考えると、アドバイザーの活動が、地域の相談支援体制や自立支援協議会活性化の重要な鍵を握っており、本事業により全国のアドバイザー(特別アドバイザー)の資質向上と連携を図ることを目的とする。

II.第1回地域自立支援協議会運営連絡会議

1.開催日・会場

開催日:平成 20 年12 月22 日(月)・23 日(火)

会 場:全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)

2.会議内容

【第1日】12月22日(月)

| 時間 | 内容 | 講師等 | |

|---|---|---|---|

| 11時30分~ 12時30分~ |

受付 開会 |

||

| 12時40分~ 13時30分 | 行政説明 | 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 障害福祉専門官 高原 伸幸 氏 |

|

| 13時30分~ 18時00分 |

実践発表 自立支援協議会とアドバイザー~ ① 北海道 1ヶ所につき40分 |

||

|

行政職員からの発表 10分 アドバイザーからの発表 10分 本事業委員とのディスカッション 20分 |

||

| 18時15分~ 19時45分 | 情報交換会 | ||

【第2日】12月23日(火・祝)

| 時間 | 内容 | 講師等 |

|---|---|---|

| 9時30分~ 12時00分 | グループ討議 | |

| 12時00分~ 13時00分 | <昼 食> | |

| 13時00分~ 15時00分 | 何でもトーク | 本事業の委員 |

| 15時00分 | 閉会 |

3.出席者の状況

参集範囲 各都道府県より担当職員1名、アドバイザー1名

出席者数 96名

※内訳 都道府県担当職員:46名 アドバイザー等:50名

4.出席者からのアンケート結果

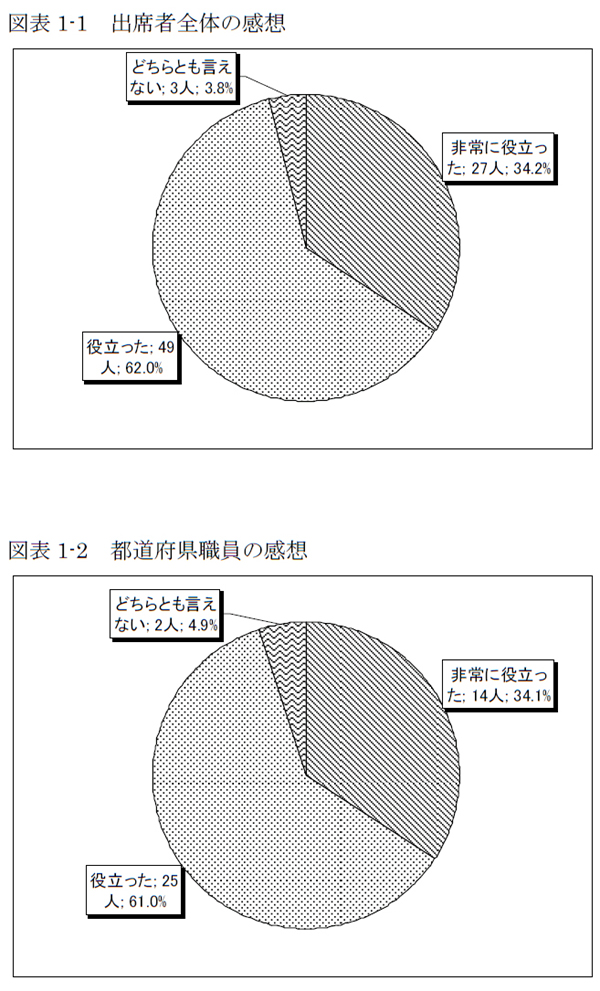

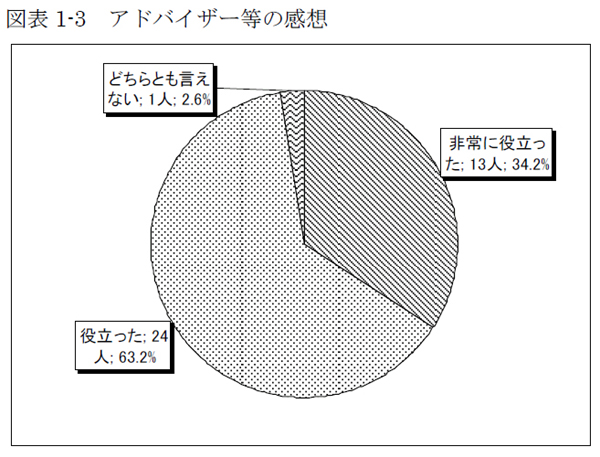

第1回連絡会議が地域自立支援協議会の運営・活性化に向けた支援やアドバイザーの活動、また、他県の状況把握、情報交換や日頃の問題点の解消等に役立ったかについて、「非常に役立った/役立った/どちらとも言えない/あまり役立たなかった/全く役立たなかった」の5段階で回答いただいた。

出席者全体の感想を見ると、ほぼ全員(96.2%)が非常に役立った、役立ったと回答しており、全体的に非常に高い評価を得た。都道府県職員とアドバイザー等を別々に見た場合もほぼ同じような結果となった。

以下にそれぞれの評価をした理由について掲載する。

(1)都道府県職員からの自由記述

| 【非常に役立ったと回答した理由】 | |

|---|---|

| ・ | 他県の人と話す機会を得たこと。ツールのヒントを与えてくれた。 |

| ・ | 初日の実践発表、2日のグループ討議等を通じて、他県の状況について知ることができたことと、情報交換会で直接担当者と情報交換ができた。 |

| ・ | 他の都道府県の状況が判ると共に、自らの県における課題の解決に役立つヒントをもらったように思います。 本県だけでなく、どこの都道府県も大変(財政や市町村との関係)なのだということを感じました。 |

| ・ | アドバイザー事業の次の戦略が少しずつ明らかになりました。 |

| ・ | 漠然とした考えをグループワーク等で明確にできた(必要かなと思いながら手をつけていなかったこと)。 より明確な役割分担の必要性を感じられた。県の役割の重要性。これを踏まえて、1 月にアドバイザーと話し合いたいと思います。 |

| ・ | 本県の協議会をどうしていくかを検討しているところであったので、他県の状況や企画委員の方の話が参考となった。 |

| ・ | このような顔合わせがもっとも相談支援体制を整える上で重要なものと考える。 |

| ・ | 他都道府県の取り組みを詳細に聞くことができ、自分の県にもいかせそうなことが多く見つかり、大変参考になりました。 |

| ・ | 各県の取り組み内容や、AD関係機関との連携について情報交換ができ、今後の課題解決に向けた取り組みへの参考になりました。 |

| ・ | 他県の具体的な動向を知ることができたため。 |

| ・ | 県として何をすれば良いのか、問題点、課題等の整理ができ、先行きが明るくなりました。とりあえず、1歩できるところから進みたいと思います。 |

| ・ | 他県の状況が聞けてよかった。 |

| ・ | 各地域の実情を聞く機会はとても役立ちました。 |

【役立ったと回答した理由】 |

|

| ・ | 会議に出席して、本県のスタンスを全国と比較することができた。また、実施上の課題は様々であるが共有できる内容が多く、今後の事業推進の参考になった。 以下本県の事業実施環境です。 会議でもある程度明らかになったが、本県の場合設置型で本事業を実施しており、また、事業には常勤専従のアドバイザーは位置に加えて、職員をもう1名以上配置することとしており、事業費も平均以上の水準で実施している。また、事業実施体制も障害保健福祉圏域に「圏域自立支援協議会」をおくことで、全県と地域の協議会の「のりしろ」役を果たしている。取り組みの全てが順調と言うわけではないが、このような枠組みがあることで、相談支援体制作りを効果的に推進することができる環境にある。 |

| ・ | ノウハウ、情報が不足する中での連絡会議は有効である。2回目のグループ討議は、発表はやめて、都道府県間の情報交換と議論を中心とし、時間を取るべき。今回の発表はいらなかった。自立支援協議会ではなく、相談支援体制の構築をメインテーマとすべきではないか。 |

| ・ | 他県の事例や、アドバイザーの思いなどを知ることができたから。 |

| ・ | 他県での苦労された話が、本県にも同じような状況の解決策の参考となった。 |

| ・ | 他県の状況把握に役立ちました。しかし、県の財政状況は厳しく、お金をかけずに成果(地域協議会の運営支援・県協議会の活性化)を出せる方策が見出せればよかったのですが。 |

| ・ | 日頃から電話でのやり取りをしている方の顔が分かることで、聞きにくかったことや微妙なニュアンスがダイレクトに伝わってきてよかった。参考になる取り組みを知ることができ、また、そのような取り組みをされている方と知り合えてよかった。 |

| ・ | 人材や予算の問題について他県の現状を知ることができた。 |

| ・ | 他県の状況、実態が良く分かった。 |

| ・ | グループ討議を前日からしてもらいたかった。時間が足りなかったように感じる。 |

| ・ | 改めて自分の県の問題状況を認識できました。 |

| ・ | 自分の県における課題が明確になった。市町の状況を把握する必要性を改めて実感した。 |

| ・ | 他県の状況把握、情報交換にもう少し時間が欲しい。 |

| ・ | 普段は様々な事務の中で、相談支援体制の整備についてゆっくり考える時間がなかなかとれないのが実情なのですが、今回、2 日間どっぷり考える時間をいただいて、色々なヒントをいただきながら、当県の課題や帰ったらやるべきことなど整理することができました。課題のまま終わらせず、明日から1つ1つ実行に移していこうと思います。 |

| ・ | 日頃考えていることなど、皆さん同じようなことで悩んでらっしゃることが分かったが、時間が足りなく、もっと時間があればと思った。 |

| ・ | カフェ方式について ラウンド1 の1 時間は短すぎる。深められないまま他グループに行っても何の発言もできない。(個人的な意見を言うしかない)ラウンド2 をするのであれば、もっと時間を遅らせた方がいい。 |

| ・ | 他県の状況を聞けて、圏域体制の状況等がとても参考になりました。 |

| ・ | アドバイザーの今後の役割について参考になったため。 |

| ・ | 実践発表は手本となるモデルが取り上げられるのが通例だが、今回は逆転の発想を見せてもらった。同レベルで同じ悩みで安心した反面、どうしたら課題の改善ができるか意見交換ができて良かった。 |

| ・ | 役立ったのは他県の人と情報交換ができたこと。1 泊2 日の会議内容としては数県の発表を除き、あまり得るところがなかった。2 日目の1Gに入った時の情報として得るものがあったが、大枠のところは既に分かっているところであり、楽しみがない。むしろ先進的な取り組み、企画委員の方とのグループでのディスカッションをしてみたかった。 |

| ・ | 他県の取り組みを細かく聞くことができて、非常に参考になりました。 |

| ・ | 日頃感じていたことを再確認できた。アドバイザーの予算は来年度もないことになっている。もう2 ヶ月くらいこの会議を早くやっていただければ、別の方法も考えられたように思う。(残念) |

| ・ | 他府県の状況や工夫の中から参考になるキーワードがあった。まだまだしていかなければならないことはある。自分の県の情況を振り返ることができた。 |

| ・ | 役立ったが、ズバリという解決方法はないことも分かった。 |

| ・ | 県内で未設置の市町に対するアプローチ方法として参考になった。 |

【どちらとも言えないと回答した理由】 |

|

| ・ | 情報交換の場としては有効で継続していただきたいが、都道府県により環境の差があり、役立つものが多いとはいえない。 |

| ・ | 県ごとに事情が異なっているから、参考にできないものも多い。 |

(2)アドバイザー等からの自由記述

| 【非常に役立ったと回答した理由】 | |

|---|---|

| ・ | 多くの人が、障害のある人の為の活動の一つとして、さらに最も重要な機能として自立支援協議会を認識していることがわかって、自分は間違ってないと思えたからです。 |

| ・ | 様々な考え方、やり方を知れて良かったです。 |

| ・ | 他県を通して、自分の県を振り返ることが出来た。都道府県とアドバイザーの認識に差を感じた。市町村格差や自立支援協議会、サービス責任・義務への認識の低さを感じた。と同時に国や県、そして我々にも責任があるが、市町村や事業所に対しての説明の不足を感じた。市町村に対し、相談支援の充実の大切さを認識してもらうことの必要性を感じた(市町村の巻き込み方法の検討)。 |

| ・ | 全国レベルでの人脈のきっかけとなった。たくさんの情報を得たこと(行政的な情報、全国の取り組み)。ヒントがたくさんあった。 |

| ・ | 県内しか見ていなかったが、視点が広がる機会となった。また、アドバイザーの活動(当県は未設置)のため、かなり印象的な研修となった。 |

| ・ | アドバイザーとして活動する中、他都道府県で実際に動いているアドバイザーの声、実施している都道府県の状況が明確になり有意義であった。自立支援法の見直しのポイントが判明した。 |

| ・ | やる気が出ました。 |

| ・ | 全国の自立支援協議会、アドバイザーの実態がわかった。我が県にも役立てたい。 |

| ・ | アドバイザーの在り様に相談支援体制について、地域格差という表現に惑わされない事の肝要さを学びました。実りある研修となりました。ありがとうございます。 |

| ・ | しっかり楽しく話し合うことの大切さが再確認できました。 |

| ・ | 県外の状況を知らずにいましたが、意外と皆さんが同じ悩みを持っているんだな、と分かった。 |

| ・ | 成功事例ばかりでなく、立ち上げに苦労している例や、うまく動けていない例など、どこも同じだと感じた。 特にアドバイザーの配置について、今回の研修を受けて、県へ助言できると思う。 |

| ・ | 他県の状況をうかがう中で、自県の状況を確認できた。行政の方にうまく伝えられなかったので、大変助かりました。アドバイザーの必要性や相談支援体制づくりの大切さが伝わったと思います。 |

【役立ったと回答した理由】 |

|

| ・ | 各県の体制の違いや、県・市町村アドバイザーの関係の違いを知ることができ、視点が広がった。何より、日々工夫し、意欲を保ちながら実践している生の声を聞くことで自分が元気になれたと思う。 |

| ・ | アドバイザーの役割を再認識することができた。 |

| ・ | アドバイザーの絶対的な役割が確認できた。同じ悩み、活動の苦労を分かち合えた。次の一手を考えるヒントをもらえた。 |

| ・ | 先進地区の事例だけでなく、壁にぶつかっている地域の話も聞けて(本音が聞けて)良かったです。 |

| ・ | 他県の状況が具体的に聞け、今後の取り組みの方向性を考える要素ができた。 |

| ・ | 運営の話にはあまりなりませんでした。また、派遣型の話が主流でしたので、大変だなぁという感想です。 他県の状況はよくわかりました。フィードアウトしていくアドバイザーという位置付けには賛同できませんでした。地域に不可欠なものです。 |

| ・ | 実践発表について、他県の具体的な取り組みを聞いて、少し安心、少し不安、しかし前向きになれた。 |

| ・ | 課題や問題を共有できた。解決には至らないが、皆が同じ想いでそれぞれの手法で取り組む姿勢がステキだと感じました。 |

| ・ | アドバイザーとしての業務の整理をすることができた。アドバイザーの心構え?モチベーションを上げることができた。 |

| ・ | 他県の状況を知る機会が得られた点 |

| ・ | 当県はアドバイザー事業を行っていないため、他見の状況を聞き、具体的な活動がわかった。実際事業をして動き始めれば、疑問点などあると思うので、今回の会議を参考にさせていただきたい。 |

| ・ | 当県における活動について、これまで行ってきたことの確認、これからの活動の方向性について考えるにあたって参考になった。各圏域ともアドバイザーが引っ張る形で進んできたが、今後、地域全体で盛り上がるように進めたい。他県の方と情報交換することができた。 |

| ・ | 他県の実情がわかり、本県の課題について理解を深めることができた。 |

| ・ | アドバイザーとして見直す機会となったことと、自分も自立支援協議会の委員としてやるべきことを確認できた。 |

| ・ | とても参考になった。これからの取り組みに多くの課題をもらった。 |

| ・ | 協議会やアドバイザーについて、原点に戻り、振り返って見直す良い機会となりました。いろんな方の意見や情報も分かり、1 日半がすごく短く感じました。 |

| ・ | 問題の整理ができてきた。 |

| ・ | 他県と情報交換できたのが良かった。アドバイザーとして地域への切り口、ヒントが得られた。 |

| ・ | 各々の思い、考えるヒント、ネットワークetc、役に立つと思います。 |

| ・ | 事例や仕掛けはもちろんだが、同じ意識、気持ちを確認できたことが良かった。 |

| ・ | 地域自立支援協議会の立ち上げについて先進例を教えていただきたかった。参考になる話を数例聞けたが、もっと掘り下げた話を聞きたいと思った。次回は各県のレベル(協議会の立ち上げ→運営の充実→個別の問題)に分けた分科会を開いていただきたい。 |

【どちらとも言えないと回答した理由】 |

|

| ・ | 地域自立支援協議会が立ち上がってからの課題検討や、充実に向けた情報交換も加味していただきたかったです。また、グループ討議の時間が短く、深く掘り下げることができなかったことです(第2 ラウンド形式のメリットもありますが、第1 ラウンドと同じことを話している面もあり、再検討しても良いのではないでしょうか。 |

【その他の意見】 |

|

| ・ | 今日の実践発表で全国的に自立支援協議会の取り組みが(協議会だけではなく障害者相談支援事業のあり方も)バラバラで、全体的にまだまだ機能していないことがよく分かった。実践発表でもう少し好事例を多く聞きたかった。また、実践報告の時間が13:30~18:00、40 分×6 道県と長くて疲れてしまう。せめて3 県くらいにして、もう少しあるべき姿に持っていくための課題を整理する作業を行った方が良いと思いました。 主催者の意図は実態を明らかにすることが目的だったのだと思いますが…。 |

III.第2回地域自立支援協議会運営連絡会議

1.開催日・会場

開催日:平成21 年2 月28 日(土)・3 月1 日(日)

会 場:全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)

2.会議内容

【第1日】2月28日(土)

| 時間 | 内容 | 講師等 |

|---|---|---|

| 11時30分~ 12時30分~ |

受付 開会 |

|

| 12時40分~ 13時30分 | どうなる障害者自立支援法と相談支援 | 厚生労働省 高原 伸幸 氏 聞き手 福岡 寿 氏(本事業委員長) |

| 13時30分~ 16時30分 |

基調報告(40分) 事例発表(3ヶ所) |

報告者 高森 裕子 氏(本事業委員) 聞き手 佐藤 光正 氏(本事業委員) |

| 16時45分~ 18時00分 | 相談支援事業の評価について(内と外から) | 報告者 中島 秀夫 氏(本事業委員) 菊本 圭一 氏(本事業委員) 聞き手 島村 聡 氏(本事業委員) |

| 18時15分~ 19時45分 | 情報交換会 |

【第2日】3月1日(日)

| 時間 | 内容 | 講師等 |

|---|---|---|

| 9時00分~ 11時30分 | グループ討議 ~アドバイザーは何をすべきか~ |

|

| 11時30分~ 12時30分 | <昼 食> | |

| 12時30分~ 14時45分 |

シンポジウム ~アドバイザーのスタンダードを知る~ |

門屋 充郎 氏(本事業委員) 遅塚 昭彦 氏(本事業委員) 参加者4名 |

| 14時45分~ 15時00分 | まとめ | 福岡 寿 氏(本事業委員長) |

| 15時00分 | 閉会 |

3.出席者の状況

参集範囲 各都道府県より担当職員1名、アドバイザー・特別アドバイザー:全員

出席者数 205名

※内訳 都道府県担当職員:46名 アドバイザー・特別アドバイザー等:159名

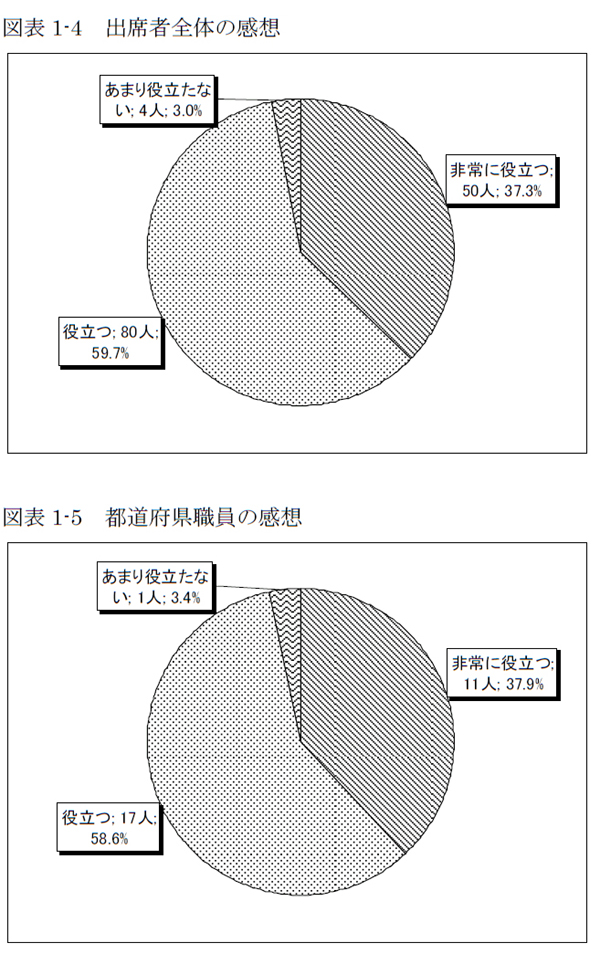

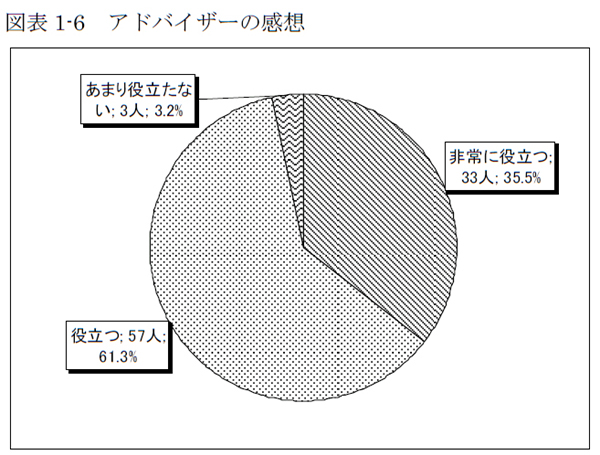

4.出席者からのアンケート結果

第2回連絡会議が地域自立支援協議会の運営・活性化に向けた支援やアドバイザーの活動、ま た、他県の状況把握、情報交換や日頃の問題点の解消等に役立ったかについて、「非常に役立つ/ 役立つ/あまり役立たない/全く役立たない」の4段階で回答いただいた。 出席者全体の感想を見ると、ほぼ全員(97%)が非常に役立つ、役立つと回答しており、全体 的に非常に高い評価を得た。都道府県職員とアドバイザーを別々に見た場合もほぼ同じような結 果となった。

(1)都道府県職員からの自由記述

| 【非常に役立つと回答した理由】 | |

|---|---|

| ・ | 地域自立支援協議会と県自立支援協議会の関係をどうつなげていくか、様々なヒントを得た。 |

| ・ | アドバイザーの配置に向けて、色々アイディアをもらえた。システム作りに活かしたい。 |

| ・ | 2 度目の参加であるが、国の最新の動向を知り、会議の中で様々なヒントを得ることができるため。 |

| ・ | 2 日目のグループ討議がとても有益であった。(各県のアドバイザー事業の状況を知ることができた) |

| ・ | グループワークの中で参考にさせてもらう事がいくつかあった。同じような課題を抱えている事も分かった。 |

| ・ | アドバイザーの業務は県から委託するばかりで、内容的に深い理解がある訳ではなかったので、具体的にどんな仕事をするのか、どういう位置付けなのかが理解出来たと思う。 |

| ・ | 県自立支援協議会等について、他県の状況を知ることができた。また、県自立支援協議会に関与されている方々の様々な意見や想いを知ることが出来た。同じように、色々悩んでいる人たちと出会えて元気が出る思いだった。 |

| ・ | 県として何をしなければいけないか、のヒントが得られた。 |

| ・ | アドバイザーの位置付けについて、他県の状況を知ることが出来た。またアドバイザーを活かすためのヒントが得られた。 |

| ・ | 他県の状況について情報交換ができる唯一の場である。 |

| ・ | 他都道府県のアドバイザー事業の取り組み方法や課題等について直接伺う事ができた。 |

【役立つと回答した理由】 |

|

| ・ | 他県での取り組みを聞くことで、自分の所がどうなのか振り返り今後を考えることができる。 |

| ・ | 他県の人たちと情報交換できることが一番役立つ。 |

| ・ | 多様すぎて混乱した部分もあったが、他の情報を聞くことが出来た。 |

| ・ | 他県の状況を知ることが出来た。 |

| ・ | 他県の状況把握は、このような連絡会議がないとできないと思う。良い情報交換の場、また役割の再確認の場になった。 |

| ・ | 他県でも当県と似た部分で課題に直面しており、意見交換をしたことによって、解決への手がかりを得ることができました。最後のシンポジウムの質疑が大変参考になりました。 |

| ・ | 全国の多くの事例に触れられ、ヒントとやる気を多くいただいたので、持ち帰って練り上げていきたいです。 |

| ・ | アドバイザー制度の周知(役割など)を地域レベルに十分に優遇させるためには、県レベルでももっと各市町に対して訴えていく必要があり、アドバイザーが100%能力を活用できる土台を作っていかねばならないと強く感じたため。 |

| ・ | 課題が見えた点。 |

| ・ | 本県ではアドバイザーが未設置であるが、今後設置を予定。設置、運営をしていく中で、役割・都道府県の関わり方が参考になった。 |

| ・ | 自立支援協議会の活性化や体制の強化に関して、行き詰まりを感じて、どうしたらいいかという状況を変える為には、やはり上手くいっている事例を参考にしていく方法が一番有効。そのための情報交換の機会があるのはありがたい。 |

| ・ | 事例発表から当県の課題、しなければならないことが見えてきた。 |

| ・ | グループ討議により他県の状況把握が出来る。 |

| ・ | 他県の状況を知ることができました。 |

| ・ | 活性化についてアイディアがもらえたため。グループ討議のテーマが複数あり、変更も可能だったのがよか った。必要と感じていたものが内容に入っていたので良かった。 |

| ・ | ネットワークの構築が出来た。2 日目の午後のシンポジウムについて、最初の4 名の報告はもう少し短くて いいと思う。長時間の話になると、どうしてもグループ報告ではなく個人の話になってしまう。それが目的 ならいいのだが、あくまでシンポジウムなので掛け合いの時間を多く見たいと思う。 |

| ・ | 改めて自立支援協議会や相談支援事業の問題点を自身の中で理解出来た。1 日目の事例発表については、ア ドバイザーの関わりがあまり分からなかったので、そこは改善の余地があると思いました。 |

【あまり役立たないと回答した理由】 |

|

| ・ | 他府県の状況については情報共有できたが、具体的な解決方法はなかった。 |

| 平成21 年度に同様の連絡会議を行う場合、 取り入れるべき内容等 |

その理由 |

|---|---|

| ・アドバイザーの今後。 | ・県担当者としては、この事業のゴールを定めるのか、システムとして組み込んでいくのか、先の見通しをてていかなければならない。(特に予算との関係もあるので) |

| ・市町村職員の参加(都道府県職員、アドバイザー、市町村職員の3 職種の参加)。 | |

| ・当事者にも何らかの形で話をするような機会を与えた内容もあっていいのではないか。 | ・よりリアルなものを見せることにより、何か見つけられるものがあるのではないか。 |

| ・1 日に圧縮してより内容の濃いものにしてはどうでしょうか。(夜までやってもいいと思います) | ・丸々2 日は厳しい。 |

| ・市町村の関係者との意見交換。 | ・これまでは県・アドバイザーが主でしたが、市町村の皆さんにも加わって頂けると良いと思いました。 |

| ・アドバイザーのあり方を配置型・派遣型で分けて討議する。地域協議会をタイプ別(未設or 既設、等) に分けて、支援のあり方を協議する。地域別(九州地区)に分けて討議。 | ・分けて討議することでより深く掘り下げられる。 このような場がないのでやってみたい。 |

| ・基金事業の効果的な活用法について。 | ・相談支援の充実のための仕掛けとして用意された基金事業を上手く活用して、地域自立支援協議会の活性化等につなげたいため。 |

| ・他県の状況。 | ・自分の地域の状況を知る刺激となる。 |

| ・状況に応じた進み方、支援方法について。 | ・状況が地域により大きく異なるため、こういった多人数の話し合いの場で、状況に応じた進み方・支援方法をまとめられないか。 |

| ・「相談支援の評価」については、今後にも取り上げていく必要があると思う。 | ・相談支援の評価の説明があったが、まだ十分には理解できなかった。 |

| ・内容でないが、市担当者も対象者として広げるとどうか(県から1 名程度。) | ・市と県の役割が比較できる。市の実情が分かる。 |

| ・アドバイザーの役割について。 | ・アドバイザー業務は、行政の決めた指示通りにこなすものではなく、アドバイザーと行政が一緒に企画を考えながら、運営していく事業と思います。ワークショップ形式の会議により、アドバイザーが他県のアドバイザーと意見交換をしつつ、どういった仕掛けが作れるのか考える場は毎年あって良いと思います。 |

| ・地域の人材育成の方法について。 | ・自立支援協議会の仕組みを上手く機能させるには当事者のニーズの吸い上げや、そこからの地域課題の抽出が大事だが、そこを強められるような研修の工夫を知りたい。 |

| ・県自立支援協議会の体制づくり等。 | ・当県はまだ立ち上げ直後という状況もあり、充分に運営出来ていない状況があるため。 |

| ・課題を解決していく方法、社会資源の解決方法。 | ・課題は明らかになってきたが、その解決方法に行き詰まりが見られる。 |

| ・引続き、アドバイザーとは何をするのか。特別アドバイザーとアドバイザーの関係。アドバイザーの育成。 | ・現在特別アドバイザー、アドバイザー、県が一緒に顔を合わせる機会すら持てていない中で、県としての統一的な方向性など決められないと思っている。 |

| ・グループ討議。 | ・他県の状況把握。 |

| ・現任研修のあり方。都道府県自立支援協議会の役割。 | ・相談支援専門員の充実・強化が求められているものの、3 日間の日程でありまた5 年に1 回受講ということで受けてほしい人が集まらない。役割が不明確。施策推進協議会との分担もよくわからない。 |

| ・協議会の活性化。 | ・法定化も予定され、相談支援の延長上にある重要なものであるため。 |

| ・地域資源の開発について。 | ・困難ケースを市町村の協議会で取り上げても解決できずに閉塞感と共に自立支援協議会のモチベーションが下がっている市がある。地域資源の開発まで出来たケースを参考にしたい。 |

| 事前アンケートのとりまとめをいただきたいです。(大変な作業かと思いますが) | |

| ・地域診断や相談支援事業の評価。 | ・評価基準の作成に参考にしたい。 |

| 自立支援協議会の活性化等に向けて、国に期待する事項 | |

|---|---|

| ・ | 全国の特別アドバイザーのリストがあるとありがたい。“こんな課題にはこの人!”のように活用できると、基金事業の有効活用ができると思います。 |

| ・ | 大変な時期であると思うが、引続き相談支援の充実に向けてお願いしたい。 |

| ・ | 特別対策事業の恒久化(運営強化事業) |

| ・ | 本会議の経過の情報発信。 |

| ・ | 人材育成に関する部分の予算確保、及び研修会の開催をお願いします。 |

| ・ | アドバイザー事業について出来るだけ長く続けていただきたい。 |

| ・ | 今後もこうした会議等を通じて、市町村や県の自立支援協議会をバックアップして頂けると地元のモチベーョンも維持していけるのではないかと思います。 |

| ・ | アドバイザーの位置付けを明確にしてもらいたい。 |

| ・ | 財源の課題をクリアしてもらいたいです。 |

| ・ | 配置型によるアドバイザーの予算措置化。 |

| ・ | 自立支援協議会の委員、事務局職員に対する情報交換・研修の機会の提供。 |

| ・ | なるべく強い方向性を示して頂けると、市町村に説得しやすいと思います。(根本部分だけでも) |

| ・ | 相談支援事業者が自立支援協議会で影響力を持つ立場となれるよう、また法人内でも相談支援が重要な事業として位置付けてもらえるよう、相談支援事業の専門性に見合った報酬を支払える仕組みを整えて頂けると助かります。 |

| ・ | 時間がかかったとしても長い目で根気よくアドバイスを積み重ねてほしいです。 |

| ・ | 財政支援。法制化。 |

| ・ | モデル的事例の提供。基金等をつかって、地域解決に向けた取り組み支援のメニュー提示。 |

| ・ | 具体事例の提示。 |

| ・ | このような会議を続けていただきたい。 |

| ・ | アドバイザーに関わる経費を交付税ではなく、義務化してほしい。 |

| ・ | 市町村自立支援協議会から上がってきた要望の中で、「金」があれば解決できる課題について、特別対策の基金が使えるようにしてほしい。基金でやってもらおうという事で地域課題整理のモチベーションになる。あまりにも広くて、無理でしょうね。 |

| ・ | 法定化、ビジョンの明確化、財源措置。 |

(2)アドバイザー等からの自由記述

| 【非常に役立つと回答した理由】 | |

|---|---|

| ・ | グループ討議において、他県の地域自立支援協議会の様子及び、アドバイザーの予算など活動の裏付けとなるところを含み確認できた。 |

| ・ | いろんな話を聞きながら、AD の役割・機能の整理をすることが出来た。 |

| ・ | 今年からアドバイザーで回り始めたため、「アドバイザーとは?」というそもそも論が良く分かっていなかったが、整理できた。 |

| ・ | 悩みどころが共通している所もわかり、また具体案も話せたので参考となりました。 |

| ・ | まさにこれからという県でありますので、聞くことすべてを吸収して、県で活かしていきたいと思ったから。 とくにワールドカフェのやり方に興味を持ち、これを地域の中でやっていきたいと思ったから。 |

| ・ | 今回のテーマの1 つと思いますが、アドバイザーの立ち位置について、おぼろげながら把握することができました。担当する圏域としては、相談支援事業所のネットワークを立ち上げている途中ですが、いずれはこのネットワークから、それぞれの地域自立支援協議会との連携を図っていけたらと思っています。 |

| ・ | 他県の状況把握は大変参考になった。 |

| ・ | 全国の方々の話を聞くことができ、皆が同じような事で悩んでいる事が分かり、少しホッとしました。と同時に、課題にも気づき、今後の活動に向けて検討をしなければいけない焦りも出てきました。 |

| ・ | 来年度アドバイザー事業を開始するにあたって、現状と課題を学ばせていただきました。初めて参加させていただきましたが、今後に役立てたいと思います。 |

| ・ | 他県の状況を聴くことができ、その中でこんな取り組みをしてみようというヒントを得ることが出来た。特に研修のあり方について参考になる話が聞けた。 |

| ・ | 他県の状況を知ることが出来て良かった。(自分の力のなさを痛感もしましたが) |

| ・ | 3 回目の参加ですが、毎回各都道府県の状況も変化(進化・原点回帰)しており、自分の県の状況、自分の活動を確認し振り返るのに役立っていると思います。 |

| ・ | 持ち帰って役立つお話、情報がたくさんあった。 |

| ・ | 他府県の状況を知ることで、自分の地域の現状を再認識できました。 |

| ・ | 他の地域の状況を知ることで、学ぶことは多かった。 |

| ・ | 人・県が変わると地域自立支援協議会も動きが異なる。それぞれのAD の動きや他県の自立協の状況を聞け、地元の自立協との照らし合わせができ大変貴重な時間でした。県や担当圏域・市でまず取り組むべき項目・課題が自分なりに見出せました。メンバーと協議して反映していけるように楽しくがんばります。 |

| ・ | 私どもの地域では相談支援事業所が少なく、現状でどのように体制作りをしていいか悩んでいた。今回の研私どもの地域では相談支援事業所が少なく、現状でどのように体制作りをしていいか悩んでいた。今回の研 |

| ・ | 他県の状況・情報が非常によく分かりました。できればこれを文章にしてほしい。 |

| ・ | カフェでのやり取りは多くの情報を得ることが出来た。 |

| ・ | 各地の状況を知ることが出来た。自分の地域を振り返ることができた。グループ討議で作成された模造紙の資料をホームページにデータでアップしてほしい。 |

| ・ | 他県の状況を知ることが出来た。最新情報を知ることが出来た。 |

| ・ | グループワークや初日の事例報告において、他都道府県での取り組みを聞くことができたので。 |

| ・ | 県からの正式な任命等の通達もなく、自分もアドバイザーとしての意識がほとんどなかったのですが、今回参加させていただき、自分の立場を改めて認識したような情けないアドバイザーです。他県の状況や方法論の事等、聞かせていただき大変勉強になりましたし、今後の方向の協議内容をかい間見たいような思いでもあります。また、自分自身の研修も必要だと感じました。 |

| ・ | 事例発表を聞きながら、市町村の地域自立支援協議会の活性化に向けた具体的なビジョンを描くことが出来た。(ステップアップできるシステム化:運営会議+担当者会議(協議の場)) |

| ・ | グループ討議、シンポジウムでは具体的な支援内容を知ることができ、自身反映させたい。 |

| ・ | 相談支援にしろ地自協にしろ、アドバイザーにしろ、その役割や機能が確立していない全国の状況では、このような集まりをもって他の地域の事を聞くこと、そして自分の地域を語ることで大きくスキルアップ出来ることもある。同じこと、違う事、たくさんのヒントがちりばめられており、それを上手く取り入れるのも自分の力を試すことになる。 |

| ・ | 他都道府県の状況、取組み等参考になることが多い。日々の仕事の重要性が再認識できる。同じような手詰まり感を共有できるし、それを乗り越えた事例は本当に参考になる。 |

| ・ | 他地域での取組みや考え方(仕掛作りや工夫)を学ぶ事が出来た。同じ課題で悩んでいる事で、共感できる部分が多々あった。小さいまちの取り組みは地域づくりの原点として地域に目を向けている姿勢を改めて気付かされた。 |

【役立つと回答した理由】 |

|

| ・ | アドバイザーの仕事のあいまいさを確認出来た。 |

| ・ | 役割の整理が自分なりについた。 |

| ・ | アドバイザーの活用法について理解出来た。自分の仕事の明確化が出来た。 |

| ・ | 地域の特性としての課題と、地域は関係なく共通の課題が思い込みでなく把握のきっかけになったと思う。 うまく進まない要因では、制度不備、システム未熟がよく言われているが、人が作った、人が困難にしてしまった事も深刻ではないかと思った。 |

| ・ | アドバイザーの位置や身分など県により大きな差があった。県内の中でしか活動してこなかったので、その辺が全く見えなかった。よい面と悪い面があり、今後に役立てたい。 |

| ・ | 他県のアドバイザーの状況を知ることにより、アドバイザーの役割を改めて考えるきっかけ、自分の業務の振り返りになりました。それによって自分の地域に持ち帰れることを整理できると思いました。 |

| ・ | 中身の濃い連絡会だと思った。アドバイザー活動の中で抱えていた課題が共有できた。 |

| ・ | 実践報告については1 つのヒントとして生かす事ができると思った。ただ会議ではなく、研修なのか、が不明瞭ではあったかと思います。 |

| ・ | 他県の状況を聞き、同じように悩んでいる事を知り安心したり、進んでいる地域の状況を聞き参考にできる点がありました。1 日目の実践報告、2 日目のグループ討議がよかったです。また都道府県職員と一緒に参加できるのがとても良いです。(共通言語が出来る) |

| ・ | 他の都道府県での取り組みを聞かせてもらう事が出来て参考になった。自分の圏域でアドバイザーとして関わるヒントになった。 |

| ・ | 2 日目のディスカッションはとても良かったです。レベルの高い方たちが集まっての話し合いはとても良い刺激になりました。 |

| ・ | 他県の情報収集ができ、参考になった。 |

| ・ | 今後の必要性を実感することが出来た。 |

| ・ | それぞれの現状が分かった。そこからの活性化について、グループ時間がもっと欲しい。 |

| ・ | 全国の県の協議会が“鯖の生きぐされ”状態にある現状を知ることができました。 |

| ・ | 今回の目的である地域自立支援協議会の活性化の為には、都道府県の戦略を作る行政とアドバイザーの双方の思いや方向性が合致することが重要であると思います。そのために都道府県の直接の担当者とそのうえの決裁権のある人が全国の情勢などをしっかり取り入れて頂くことがないと、いくらアドバイザーでも論議を積み上げても全体的なシステムに積みあがっていかないもどかしさを感じています。そのために県担当職員はせめて複数参加してもらうようにすべきと思います。 |

| ・ | 他県の取組みを聞き、参考になることがたくさんありました。 |

| ・ | アドバイザーの役割について再認識することが出来た。(自己分析) |

| ・ | 自立支援協議会と相談支援専門員の「つなぎ」部分をどのように仕掛けていくか等、たくさんのヒントを得る機会となった。 |

| ・ | 他県の状況等が参考になった。 |

| ・ | 悩んでいる事が共有することが出来た。自協の方向性をおぼろげながら望めた。 |

| ・ | 直接会って話が聞ける機会はありがたい。 |

| ・ | アドバイザーの役割などこうして話し合う研修は初めてだったので良かったです。協議会にしてもアドバイザーにしても都道府県によってかなり違う事が改めて分かりました。その上で良い所取りしながら地域事情に合わせて取り組んでいければと思いました |

| ・ | 2 日目のグループ討議がとても有意義でした。地域とアドバイザーの将来性について考えるきっかけとなりました。制度政策も大切ですが、来年度はとことん地域に力点を置き、ケア会議を“本人の主訴”に寄り添う運営できる手法を専門家の力を借りて、“技術”として普及してゆきたい。 |

| ・ | アドバイザーに関わる議論→散漫さが残った事。その通りだと思う。だから私自身が作り上げるべきだと再認識した。 |

| ・ | アドバイザーとして動いていないため状況が分からなかったが、他県等の状況が分かった。やり方も地域によって違うため、当県に合ったやり方を考えていく必要があると感じた。 |

| ・ | 他市県の状況・情報を得たこと。スタンダード・フレームを意識する機会になった事。; |

| ・ | 具体的に何をすべきなのか、どこにまず取り組んだら良いのか見えてきたように思います。県・地域は違えども、同じ事を考え取り組んでいる事が分かり、貴重な場を提供して頂いたと思います。全員来てという会議はとても良かったです。 |

| ・ | 各県の中でアドバイザーが担っている役割がそれぞれ違い、アドバイザーとは何をするものなのか分からない中で行っていたが、色々な方の話が聞けて、今後参考にしていきたい。 |

| ・ | 他県の情報や苦労など分かり、整理できたこと。特に圏域会議の役割等も含め、問題が見えてきた。 |

| ・ | 他県の事情の違いがよく分かった。運営方法や組織、実践など他県によってカラーがあった。全アドバイザーが参加できたことはよかった。 |

| ・ | 他県の現状を知ることで、自分達の置かれている現状が認識でき、評価が出来た。 |

| ・ | 他県等の状況を知ることが出来た。中でも地域自立支援協議会と県自立支援協議会をつなげる方法として、地域自立支援協議会の内容を整理して、県に上げていく“調整機能”が21 年度配置の圏域マネージャーの役割になるのかなと考えられ、1 つ整理できてよかった。 |

| ・ | 参加者との情報交換からアドバイザーの役割や立ち位置が分かった。 |

| ・ | 少しは元気になったから。 |

| ・ | 福岡さんが話をされていましたが、立ち上がりはほぼ終了したと見てよろしいでしょうが、活性化に向けた取り組みが必要です。他県との状況を把握することができ、当県が極めて下位にあることが確認できました。では、活性化に向けてどのようにしていけばよいのか、その答えが少しずつ見えてきました。1 つはアドバイザーが動いていく事です。どのようにするかはその次でしょうね。とにかく県や地域の関係者と連携をしながら動いていけば、少なくとも今よりは良くなるのではないかと思います。 |

| ・ | 他県の状況は把握できてよかったが、アドバイザーの状況がまちまちで、業務上の悩みの解消には至らなかった。 |

| ・ | 他県の状況を知り、発想の種を貰いました。 |

| ・ | 県職員も来ている事で、他県での取り組み具合や体制作りの大切さ、行政と共有できること(当県からは県職員が来ていなくて残念ですが)。アドバイザーや相談支援専門員は共同協働を目指しながら、孤独になりがちなので振り返り、洗い直しに役立ちます。 |

| ・ | 地道に地域を耕している方々に会って、共感できて良かったです。地域特性、特徴があってOK だと思いました。 |

| ・ | 相談支援に関わるものの質の向上をどのようにすればよいか。他県も同様に課題になっている。それらの状況把握やヒントもいただけたように思います。 |

| ・ | 各都道府県のアドバイザーの配置や自立支援協議会の違いや情報を得ることが出来て、自分自身の脳も活性化できた。 |

| ・ | 他県の情報を確認出来て、熊本県の状況が今どのような状況なのか、他者を鏡として確認できたので役立った。しかし、あまりにも異なるシステムや方法に戸惑う所もあり、「同じ情報からここまで違うか」ということも感じた。 |

| ・ | 特アド、アドバイザーの役割、求められているものが他の地域の話を伺う事で、自分の立ち位置や仕掛けもヒントとなるものが見えた。 |

| ・ | 全体的なプログラムは良いと思いますが、地域自立支援協議会の市町村や圏域の取組み方は地域性もあり、千差万別でイメージを持ちづらいところがあります。そのため、他県の状況報告はもう少し時間を短くしてもいいのではないでしょうか。 |

| ・ | 他県の状況やアドバイザーの皆さんの話が聞けて、疑問点のヒントをたくさん見つけることが出来た。 |

| ・ | 実際にアドバイザーではないので、皆さんとの動きに違いがあるため2 にしました。かといって、研修中の話は非常に為になりました。なぜ今困っているのかが見えた気がします。何より将来展望について考えたことはなったので、アドバイザーの目指す所、自立支援協議会の目指す所が少しでも意識出来て良かったです。 |

| ・ | 都道府県の協議会との役割や協働へのビジョンづくりに役立ちました。今回の研修で、アドバイザー事業の必要性について、議論する材料をいただけました。 |

| ・ | 菊本さんのソフトの話が特に良かった。 |

| ・ | 2 日目のグループ討議において、他県の進捗状況や情報交換が出来たので、我が協議会において試みてみたい。アドバイス等をいただけた。 |

| ・ | 悩んでいるのが自分達だけではないという変な安心感と、そんな中での実践での成功体験の中から、いろいろと糸口が見つかったように思います。 |

| ・ | 他県の状況を知ることが出来た。 |

| ・ | 地域と県の協議会の関連のあり方など、参考になった。 |

| ・ | 様々な地域自立支援協議会の運営方法が聞けることはとても参考になった。丸ごと取り入れることはできないこともあるが、応用して地域に合った形づくりをしていきたい。 |

【あまり役立たないと回答した理由】 |

|

| ・ | 職場の相談支援の状況を厚労省の説明であった相談支援の業務が自分の中ではあまりに違いがあり、相談支援とは何か分らなくなってしまいました。知的の方で閉じこもりやサービスを利用したがらない人などに信頼関係を作るまでの長期間の関わりが、きめ細やかといわれるものであると思っていたが、サービス利用計画を立てなければならないように感じ、自分達の活動と法改正についての不安だけが大きくなった。 |

| ・ | 松本市は元児相所長もつとめた方ならアドバイザーとして機能することは容易であると思います。また豊田 市、周南市についてはエリアが市単位での報告でした。エリアを圏域とし活動をしている方が、行政出身ではなく民間で組織の中でも管理者ではなく、地域で動く相談支援専門員である方のお話が聞いてみたいです。 |

| ・ | 他県の情報が聞けたのは良かったと思うのですが、実際に自分の地域で活用しようと思った時にあまり役に立たないように思いました。(あまり上手くいっていない地域にとってはプラスになったのかもしれません が) |

| ・ |

必要な情報は自分なりに収集させていただきましたが、特に2 日目の午後は私にとって時間の無駄でした。 (報告、申し訳ないのですがあまり面白くなかったです)

|

| 平成21 年度に同様の連絡会議を行う場合、 取り入れるべき内容等 |

その理由 |

|---|---|

| ・事例発表はポイントが明確になるように、事前にもう少し発表者と主催者で打ち合わせをしていただければと思います。全体にプログラムが間延びしている感じがしますので、日程を短くしても良いのではないでしょうか。 | |

| ・各地域自立支援協議会の運営をもっと時間をかけて説明を受けたい。 | |

| ・個人情報保護 | ・地域自立支援協議会等に個別の課題を地域の課題として取り扱う、協議するには本人の了承が前提でしょうが、本人が望まない場合に、協議に上げなくて良いものかどうか迷う事があります。正直、個人情報保護が適正に使われていなくて、悪影響が及んでいるように感じていますが。もちろん人権は最優先ですが、個人情報を取り扱うのに、本人の了承を得られなくてもOK であるような裏付けになるものが必要だと感じました。 |

| ・自立支援協議会におけるアドバイザーの役割。アド バイザーの役割の明確化。 |

・アドバイザーの立ち位置が不明確である。 |

| ・入所施設など相談に直接従事しない人からの意見を 聴く。 |

|

| ・自立支援協議会とアドバイザーの関係。 | ・アドバイザーとして活動していく中で、県・圏域・地域自立支援協議会との関わりを持っている事が必要不可欠であると感じたため。 |

| ・相談支援の評価方法について~S.S.A の報告(中間)困難事例への取り組み方、相談支援専門員との役割、連係について。アドバイザー連絡会について(各都道府県で作る)。 | ・地域自立支援協議会の中で相談支援の評価をしなければいけないが、方法が見えない。S.S.A を使った具体的な方法を示してほしい。困難事例をどう解決していくか困っている。AD 連絡会が県自立支援協議会に有効とのこと、成功例を聞きたい。 |

| ・都道府県単位での課題のデータ化。 | ・全国規模の事業にいずれ発展していく(いきたい)から。 |

| ・各AD がそれぞれの県・市・圏域地域自立支援協議会へどのように関わっているか。県担当者との関係性などをまとめて、グループ毎に報告会。隣県とグループワークが出来れば、有機的なネットワークに発展するかも。 | ・各都道府県の構造やシステムなどはやや掴めつつあるけれども、実際のAD の動きや効果がなかなか実感できていないため。 |

| ・アドバイザーハンドブックなるものを作成していくための課題の抽出、解決策、キラリと光る技。 | ・ハンドブックを作成していきたいから。 |

| ・地域診断の技術について。 | ・独自に実施しており、フォーマットされたものがあれば知りたい。 |

| ・“事例”紹介の中で、アドバイザーの具体的動きを教えてほしい。 | ・県に提案するにあたっても、具体的例を示していきたい。 |

| ・人材育成について。自立支援協議会がうまく稼働で来ているところは、相談支援専門員の関わりが大きく作用しているように感じられた。力量によって地域間格差があるように思えた。 | ・自立支援協議会の活性化のキーは相談支援専門員と思う。 |

| ・都道府県自立支援協議会の役割について。 相談支援体制整備とは何か。 アドバイザーと相談支援専門員の連携と役割分担について。 | ・今回の研修に参加して問題意識として残ったため。 |

| ・今回の会議を受けてつなげていくもの。 | ・毎回の会議で発展をしていくため。 |

| ・アドバイザーの役割。 | ・まだまだ方向性が決まっていないため。どのような活動をするのか、情報収集したい。 |

| ・アドバイザーの実践報告。アドバイザー○○さんの1 日(1 週間、1 か月)を紹介。 | ・具体的にビジュアルにより理解。 |

| ・アドバイザー・特別アドバイザーの役割について。 | ・今回の会議ではまだかなりバラバラという事がわかったに過ぎないので、もう一歩踏み込んだ議論が必要と考えます。まさに最後に福岡さんがまとめたところです。 「市町村の本音トーク」 |

| ・市町村の求めるアドバイザーとは。 | ・市町村職員はアドバイザーを必要としているか。 |

| ・市町村職員も参加の声掛けをしてほしい。 | ・内容的に市町村職員も聞けたら良いのにというものが多々あった事。共働ということでは行政からの理解を深めてもらいたいため。 |

| ・協議会で取り上げられた課題(特に困難と思われる課題)を次にどのように解決していくのかという議論が大切であると思います。都道府県も市町村も財政難の中使えるサービスがなかった時に、新たなサービスをすぐに立ち上げるのは容易なことではありません。(例えば、一般のサービス事業所の支援内容ではうまくいかない、高次脳・発達障害者の日中活動支援) | ・協議会をとおしてこれまで困難と思われていた課題が解決していける道筋が、「このようにすれば」が見えてくるとみんな元気になると思います。(市町村・都道府県の役割、国の役割、アドバイザーの役割を明確化) |

| ・先進的な取り組みについて。 | ・地域の数だけ形がある。数が多ければ参考になるものも増える。 |

| ・形は作ったものの・・・でも私たちはこうして実働に、のようなものなど。 | ・息切れしそうな、又はどうすれば息を吹き返したのか、の実践報告。上手くいっていなくても良いので、運営上の様々な課題抽出をやっていかないと、具体化できないように思います。運営連絡会議が単なる研修ではない内容への変容が必要かもしれません。 |

| ・アドバイザーの活動内容をグループワーク等で情報交換する機会を十分に持つ。 | ・今回は時間が少なかった。「アドバイザーはどうあるべきか」ではなく、「アドバイザーは何をしているのか |

| ・地域自立支援協議会の規模(人口と共同or 単独)で分れたグループ討議の時間が多く欲しい。 | ・人口規模と広い地域・都市等によってベースが違う事がある。 |

| ・アドバイザーとして、誰とどのようにつながっているか。アドバイザーの役割、どのような場面にどのように関わっているか。人材育成の具体的展開。アドバイザーとしてのスキルアップに有効なこと。 | ・アドバイザーとしての役割を明確にする必要がある。 また自分自身のスキルアップができないと、地域での支援ができない。 |

| ・アドバイザーの役割、位置付けの明確化。 | ・今回たくさんの人と出会い、立場ややっている事がそれぞれで違い、何が「アドバイザー」か分からなくなった。 |

| ・この会議は目指す方向性は何か良く分かりませんので、「連絡」の中身をもっと具体的に現場に活かせる内容にしてほしい。仕組み作り、仕掛けづくり、その結果の実践報告。 | ・相談支援専門員の立ち位置から地域では様々な課題があり、その現場では役割は大きいが人の充実はそれぞれの人の善意に頼っていかなければならない現実に対し、仕組作り・仕掛作りで乗り切れることが多いため、そのアドバイス研修を行う。 |

| ・山間僻地の取組みと大都市の違いや実践について。 | ・当県は同様に島を数多く抱えている県だから。 |

| ・社会資源の開発(事業所の増も含む。) | ・相談員の悩みの一つが、上記課題であるため、適正な助言・情報の提供が出来ると良い。 |

| ・市町村担当者への働きかけについて。 | ・地域自立支援協議会を充実させるため。 |

| ・アドバイザーの役割。もっと検討をすべきそのことを。 | |

| ・地域自立支援協議会と都道府県の自立支援協議会のあり方について、今回も話は聞けたがもう少し深めたい。 | |

| ・協議会・行政相談支援と現場(サービス提供事業所)の関係性。人材育成。 | ・本人本意の継承。何をもって本人本意か?等の点。 |

| ・都道府県自立支援協議会の活動事例など。 | ・ボトムアップとかトップダウンとかで分けようとする反面、実態が知られていない。 |

| ・自立支援法(地域自立支援協議会)と児童福祉の関連。 | |

| ・課題の整理、現場の声をボトムアップできる仕組み作り。 | |

| ・アドバイザーが協働できるスキルアップ術。 | ・アドバイザーが孤立化しやすい。守る術を強化できれば。 |

| ・どのようにしたら活性化できるのか、その具体的な方法を紹介してほしい。 | ・今回紹介して頂いたのは成功事例である。私たちにとっては、雲の上のものと考えられます。そうではなく、困っている県や地方がどのようにしたら平均レベルまで引き上げられるかを研修したい。 |

| ・ここ1~2 年でも各地域にも求められる形が違うし、今後の役割が変わっていきそうなので、新しい情報はほしい。 | |

| ・アドバイザーの役割。 | ・テーマ④を話し合う中、もう少し具体的なところまで詰めたいと思いました。 |

| ・同一県単位でグループを組み、何かテーマで深めることができるようなものがあれば有効。 | |

| ・アドバイザーの役割、内容を整理したい。 | ・各県、独自性で進めているので、目的はどこなのか再度勉強したい。 |

| ・先駆的事例だけでなく、困っている地域の事例を発表してもらい、具体的対等を検討していく。 | ・先駆的事例は研修で聞いて参考になるが、現実に自分の地域でアクションを起こすために様々な問題があるため。 |

| ・事例報告とQ&A、そしてアドバイス。 | ・居住地以外の活動を伺いたい。そして自らの活動を振り返るため。 |

| ・相談支援専門員とアドバイザーの責任と資格権限について。 | ・相談支援専門員もアドバイザーも大きな責任のもとに専門的な技術や経験を要する役職と思うのに、何の権限も資格すら与えられていない「想い」のみで任えるものではないはず。国としてその辺りの検討をお願いしたい。 |

| ・自立支援協議会の活性化、ステップアップ化。 | ・形態化している。活性化・ステップアップ化のために具体的な設定をしていきたい。 |

| ・47 都道府県それぞれから一度報告発表する機会があっても良いのではないか。運営機能について。 | ・報告するために自分の県下の状況を知る事前努力をするだろうし、そのことを語ることでそれぞれの力にもなる。 複合的な運営事務局が望まれることを知らない人も多いのではないか。 |

| ・市町村の行政担当者にも来てもらえないだろうか。 | |

| ・施設系事業所、居宅介護事業所への相談支援体制作りの視点からのアプローチ方法、及び実態。 | ・障害者・障害児福祉施設が頑張らないと障害者は地域生活できないので。居宅介護事業所の支援次第で、障害者の生活の良し悪しが決まってしまうので。 |

| ・圏域で取り組むことが大切だとは思いますが、市町村単独で地域自立支援協議会を立ち上げられた場合、社会資源の不足している小さなまちのみ残され、やむを得ずその町のみで立ち上げざるを得ないことも少なくありません。地域自立支援協議会を小さな町村で立ち上げながら、広域に結び付けていった地域の事例があれば、参考にさせていただければと思いますので、実際にまだ立ち上がっていなかったり、その理由なども課題に挙げていただければ助かります。 | |

| ・アドバイザーの特別アドバイザーのグループ討議(課題等の話し合い、役割・仕事は何?) | ・アドバイザーの人材育成、質の向上のため。 |

| アドバイザー向けの研修。 | |

| ・地域自立支援協議会の内容、取組みの報告。 | ・地域自立支援協議会マニュアルでない型でやっている好事例。色々な型がある(地域によって)ので参考としたい。 |

| ・相談支援の評価について。 | ・経過(相談支援のプロセスが重要で支援計画に至らない段階)を評価せず、サービス利用計画費(結果)の数値によって評価されている事はもっと議論を深めていくことが大切と思う。 |

| ・自立支援協議会で実際に上がってきたものをどうすれば予算化できるのか。予算化する方法を事例を通して教えていただきたい。 | |

| ・各県の状況については(基本情報)、予め資料を作成し、配布して頂きたいのですが。アドバイザーの人数・予算・活動の実態等をはなす時間がほとんどで、一番大事な分科会での協議が深まらなかった様に思いました。 | |

| ・各地からのアドバイザー報告(成功事例・困難事例)地域自立支援協議会100%立ち上がりました、その後。 | ・各地の実情を知りたい。形骸化した地域の再生。 |

| ・今回と同じで良いのではないでしょうか。すごく分かりやすかったです。またグループ討議の時間をもっと多くしてもらえるともっと良かったと感じました。 | |

| 1.カウント方法 2.サービス利用計画を行政は書けないのか。 |

1.2ともに数値的に検討が必要と思うから。 |

| ・協議会で取り組んでいった結果、このような事業を生み出すことが出来たなど具体的な取り組みによって成功していった事例について紹介してほしい。 | ・協議会で何をどう取り組めば、どんなことが出来るのか知ることで、自分のエリアの協議会の参考にしたいため(効果が知りたい)。 |

| ・現場→地域自立支援協議会→県自立支援協議会現場と協議会が離れてしまわないようにする為には。今回抽出した課題を解決するために行ったことについて。 | ・なぜ活性化しないのか。現場に自立支援協議会の役割や機能が十分周知されていないのか。誰が(アドバイザーが)その役割を担うのか。現状とその後(この1 年後)にどう変わっていったか(変えていったのか)実践や情報を知りたいので。 |

| ・事例発表について、もっと苦悩や失敗を体験した協議会の話を聞きたい。 | ・成功例だけを聞いても、「ふーん」でおしまい。苦しんだり悩んだりして克服した内容をお聞きしたい。 |

|

自立支援協議会の活性化等に向けて、国に期待する事項 |

|

|---|---|

| ・ | 相談支援の見直しが進められていくと思いますが、いわゆるアドバイザー事業の位置付けと役割を明確にするとともに、引続き予算の確保(事業化)をお願いしたいと思います。 |

| ・ | 国はAD に関する身分保障・お金を担保すること。 |

| ・ | 相談支援体制の整備に関し、次々に新しいものを付け加えるのでなく、今あるものの位置付けを金銭面も含め法的に明確化する。 |

| ・ | 自立支援協議会が必要であるという働きかけと共に、形骸化している自立支援協議会が「形骸化している」ということに気付けるチェックシートの報告義務等。 |

| ・ | 仕組み作りとして、市町村の自立支援協議会に事務局会議を必要として、その事務局会議の構成員に都道府県アドバイザーが加わるようにすれば、機能していくような気がします。 |

| ・ | 協議会の中にアドバイザーを位置づけるようにしてほしい。 |

| ・ | アドバイザーの配置、財源の確保、派遣型でなく配置型になるよう。アドバイザーの業務の明確化。自立支援協議会の法定化、予算を付けてほしい。 |

| ・ | 行政の新任職員さんに対するケアマネ・自立支援協議会・地域診断・資源等の研修の義務化。縦割り行政の横断化の促進の為の工夫の提言(福祉・労働・教育等)。 |

| ・ | 圏域毎に広域・専門的な相談支援事業を行う拠点が必要であると感じています。具体的にはAD が日々の相談支援に追われながら、圏域の活性化や困難事例へ取り組んでいます。こういった動きを少しでも負担を下げていただければと思います。財源的裏付けが必要では。 |

| ・ | 自立支援協議会そのもののアピール、PR をまずはどんどん広報していただきたい。現場がやりやすくする為に、この協議会の基本的説明をしなくても済むようになるくらい、浸透させていただきたい。あるいは広報費、宣伝費を加えていただきたい。 |

| ・ | 市町村・県の状況を把握してほしい。 |

| ・ | 相談支援専門員、アドバイザーの立ち位置を分かりやすくしていきながら、将来的な構想を図っていけるようなシステムを。 |

| ・ | 相談支援専門員の現任研修だけでなく、別でスキルアップ研修も行えるといいと思います。 |

| ・ | アドバイザーの専任化。 |

| ・ | 自立支援協議会を活性化させるためには、まずは相談支援が充実すること、それを分かりやすく説明できる形にすることである。これは今回講師陣から話された事が実践されていいことだと思う。故にあとは相談支援が安価で行えるよう財源確保と思われる。政治と上手く連携され安定した財源が確保できるよう関係機関に働きかけてほしい。 |

| ・ | 法律で義務付けることのメリットとデメリットをよく考えて慎重にやってほしい。 |

| ・ | 揺るがない自立支援法にしてほしい。 |

| ・ | 市町村自立支援協議会だけでなく、圏域や県の自立支援協議会も法定化されると良いと思います。また相談支援の部分が本当に充実されることを切に望みます。 |

| ・ | アドバイザーの機能強化(充実)を図るために、アドバイザーは全県配置型にしてもらいたい。 |

| ・ | システム・仕組み作りの部分には法律化することできちんと出来る所もあると思います。人材不足解消に向けた予算確保等出来たら。 |

| ・ | 相談支援事業における「サービス利用計画」対象者の拡大の重要性が強調されるあまり、「一般の相談支援事業」の役割の重要性が軽視されているように感じます。一般の相談支援事業は地方にはまだまだ利用につながっていない方が多く、サービス事業そのものが圧倒的に不足しています。その人達を掘り起こし、当事者活動を支援し地域社会をエンパワメントしていく活動こそ、応援していただきたいと思います。そのために介保のケアマネのように書類等に追われないように。認定調査がまた大変になりそうです。 |

| ・ | 協議会の法整備を早く進めてほしい。 |

| ・ | 明確な位置付けと、財政基盤の充実だと思います。(どれくらいが基準かと言われても分からないし、高いお金を払ったからといって良い人が来るとも言い切れませんが)。個人の資質だけに頼るやり方からの脱却を考えたいとの為に。 |

| ・ | 特にありませんが、「こうあるべき」という縛りはあまりせず、地域を信じて任せてほしい。 |

| ・ | アドバイザーは勿論ですが、相談支援専門員を(市町村事業ですが)国でとりまとめを。 |

| ・ | 細かい指示は欲しくないが、法律上の位置づけはきちっとしておくことが大切。事務局の大切さの意味から、専従する職員分の人件費を補助金で交付金として出るようにすること。 |

| ・ | 制度として確立すること。強化事業として継続していく。事業を丸投げのようにせずに、(都道府県も同じだけど)事業成果を広報する。 |

| ・ | 相談支援の評価、位置付け、重要性を明確にして、お金もつけてほしい。 |

| ・ | 国に期待したいけど今までの対応を見て非常に残念である。障害者福祉は基本的な理念に沿って作らなければならないのに、全くプランを示せないままそれぞれの関係団体の圧力で、理念も何もない誰の為の福祉かも見えないただただ脱力感しか感じられない施策だと思います。入口の相談支援がしっかりとした体制整備を早急に行い、官民共同で中立公正性が担保できる法的位置付けをしっかりとつけてほしいです。最後にこの国に誰もが生まれて良かったという仕組みをお願いしたいです。 |

| ・ | 相談支援(高原専門官の言う青色の部分)にお金が付く仕組みにしてください。どんなに優秀なアドバイザーを配置しても、実際地域の中で相談支援に当たる人がいなければ、自立支援協議会は活性化しないと思います。 |

| ・ | 相談支援員専任化できる体制保障。 |

| ・ | 国はアドバイザーに何を求めているのでしょう。コーディネーターにつづいてアドバイザー、そのあとは・・。 |

| ・ | 魚・海の幸は「漁師の浜料理」が一番おいしい。浜の料理を丘の上でも町の中でもみんなで味わいたいよね。そこで料亭を作り流通を手配し、皆に招待状を廻す。みんな集まったけれど、浜の新鮮な食材がなかなかテーブルに届かない。やはり漁師を呼ぼう(漁師に食材を持って来てもらおう)という状況。1 番の根っこは本人のニーズであり、その新鮮さは「本人本意」の貫かれ方。 |

| ・ | 最近全国レベルの研修会では、政策に対する内容が多くなってきたと感じています。(今回はそう思わなかったが) |

| ・ | 現場の実態を考えるのであれば、立ち位置を保障するシステム、仕組みを明確にする事も必要かな。 |

| ・ | 相談支援事業の大切さについて更なる普及啓発を望む。 |

| ・ | 県と市町の自立支援協議会の連携づくりへのアドバイス。 |

| ・ | 自立支援協議会が形骸化しないように重点的に支援して頂きたい。 |

| ・ | 地域自立(市町)が活発になるほど、県が機能していないような気がするので、県に対するチェックをしてほしい。 |

| ・ | この様な機会を継続してください。 |

| ・ | アドバイザーの位置付けを。 |

| ・ | アドバイザーの役割の整理。行政責任の明確化(相談支援もその整備も丸投げか?) |

| ・ | 市町村の研修(いつもおいてけぼり) |

| ・ | 形式で示さず、時間をかけて作っていくものだという事をもっともっと市町村に示してほしい。設置することが良いことだというような評価にしないでほしい。市町村の状況にあったやり方を評価してほしい。 |

| ・ | アドバイザーという名称について少し疑問が残りますが、この事業自体同族間での流れに、入り込める未だかつてない画期的な事業であると思います。しかし地域の実情に応じた配置であるため、明確に機能していないのも実情です。この連絡会議が位置づくものがあれば良いと思います。 |

| ・ | 3 層構造ではないですけど、都道府県-地方-国というラインができれば、東京は遠いです。 |

| ・ | アドバイザーの専任化は位置付けられないものでしょうか。(人材不足はありますが) |

| ・ | 相談支援専門員、アドバイザーの資格を明確にして下さい。 |

| ・ | 補助金としての位置付け。 |

| ・ | 相談支援事業の強化につきる。 |

| ・ | 相談支援事業所が自立支援協議会の事務局を担っているケースが多く、業務量に負担が多い実情があるようです。この体制を整理し、相談事業所が真に相談に集中できる体制整理を期待します。 |

| ・ | 手作りで行うのが自立支援協議会なので、国は何もしなくていいと思います。何となく応援してくれるだけで良いと思います。 |

| ・ | 今回各都道府県のアドバイザー全員に近い人の参加案内をした理由に、アンケートに関する基調報告の部分なのでしょうか。代表出席者の研修報告で十分な内容ではないでしょうか。 |

| ・ | 人材育成に向けての研修体制、相談支援体制の位置付けをしっかり考えてほしい。 |

| ・ | 全国にスーパーマンはさほどいないので、現実的な制度設計を期待します。 |

| ・ | 条件の異なる地域に、自立支援協議会を設立あるいは運営を任せていくと、全く異なる状況が成立する。(モデルを作らなければ)それは当然のことであり、最終的に異なる施策に補助なり運営費補助を付ける時、どのようにその評価をしていくのか、将来の方向を向くとどのようにまとめるのか。 |

| ・ | 自立支援協議会の原動力となる相談支援員さんたちを疲れさせないような施策を(人材の育成・予算等々)お願いします。 |

| ・ | 協議会の「運営連絡会議」については、県やアドバイザーを集めて行うものではないと考えます。市町村の担当者を集めて行うものではないでしょうか。(アドバイザーを集めるのであれば、当初の「アドバイザー連絡会議」ではないかと思います。)私どもの県では21 年度県内の市町村に声をかけて、「運営連絡会議」を立ち上げたいと考えています。自立支援協議会がどうであるべきか、どうすべきかという事と、アドバイザーがどうあるべきで、どうすべきかという事が混在した会議でした。もっと整理して頂きたいです。 |

| ・ | 市町村への啓蒙。 |

| ・ | まだ3 年。何かあおられている感じが強い。このままだとバーンアウトするアドバイザーが出てきそうです。 |

| ・ | アドバイザーを法的位置付けて欲しい。(国が求めている事) |

| ・ | やっぱり法定化だと思います。(努力義務ではなくて)市町行政が動く元となります。 |

| ・ | 各県・各市町のミニマム・エッセンシャルを示してほしい。 |

| ・ | 重要なポジションであることを認識したうえで、アドバイザーの専任化と継続化(身分保障)。半民半官的立場へ。(障害施設からは離れて保健所など公的な場に机を設けるとか) |

| ・ | 法律や協議会の事やその方向感について分かりやすく丁寧に説明してほしい。(県等に対しても) |

| ・ | 自立支援協議会について明文化したものを示してほしい。行政(特に市町村)の職員が理解できる指針があるのとないのとでは大きな違いである。都道府県によるアドバイザーの違い(派遣型or 配置型、公募or 一本釣り)を示してほしい。 |

| ・ | 中島さんの「振り返りシートアンケート」は項目は良いのですがWEB でしか送信できないのでやりにくかった。事業所用にしてもWEB につなぎっぱなしにしてじっくり回答するのは難しかったし、正直言って見直しせずに誤操作で送信してしまったので、回答が正しいかどうか自信がありません。下書き用としてペーパーベースの調査票が欲しかった。上記の理由により、相談支援専門員用の個人の回答はペーパーベースがないので、各職員に依頼することを躊躇しています。 |

| ・ | 地域自立支援協議会の事務局を専従で置けるような予算付け。 |

| ・ | 周知の徹底。 |

| ・ | 法定化。 |

| ・ | 相談支援専門員を増やすための(しかもしっかりした)方法を望む。スーパーマンはたくさんいないので、よろしくお願いします。 |

| ・ | アドバイザーになる方や相談支援専門員は協議会の必要性は理解できていると思いますが、同様に中心的に関わっていく自治体の担当者の理解を深められるような対策、国→県→各市町 |