第2章 「都道府県・アドバイザーアンケート調査」調査結果

I.調査の概要

1.調査目的

地域自立支援協議会の全国的な運営状況を把握し、効果的な運営事例を紹介することを通じ、障害者自立支援法が目指す実効性のある地域自立支援協議会の運営手法を全国に普及させるための基礎情報を得ることを目的としてアンケート調査を実施した。

2.調査対象・回収状況

| 調査対象 | 配布数 | 回収数 | 回収率 |

|---|---|---|---|

| 都道府県 | 全数(47 件) | 42件 | 89% |

| アドバイザー・ 特別アドバイザー |

都道府県を通じて報知 (実数は不明) |

142 件 | - |

3.調査時期

平成 20 年11 月~21 年1 月

4.調査方法

○都道府県に対して調査協力依頼文を郵送した。

○アドバイザー・特別アドバイザーに対しては、都道府県から調査協力依頼を発出いただいた。

(方法は都道府県にゆだねる)

○回答については、都道府県、アドバイザー・特別アドバイザーとも調査専用ホームページからの電子回答とした。

5.結果概要

(1)総括

○アドバイザー・特別アドバイザー事業の実施によって地域自立支援協議会の立ち上げは一定程度進捗しているが、今後、地域自立支援協議会を実効ある組織体として運営し、相談支援体制を強化していくためには、本事業の一層の充実が求められる。

○アドバイザーに対して都道府県が期待する役割のうち、十分実施できていない割合が高い(課題が大きい)ものをみると、「地域診断と開発に関する援助」、「広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援」、「相談支援事業者の育成」があげられた。

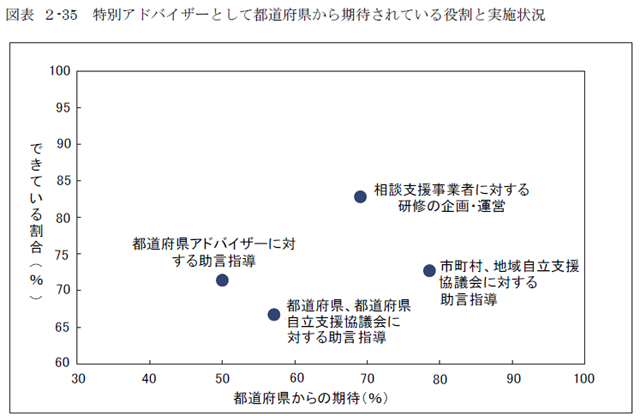

○一方、特別アドバイザーに対して都道府県が期待する役割のうち、十分実施できていない割合が高い(課題が大きい)ものをみると、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」「都道府県、都道府県自立支援協議会に対する助言指導」があげられた。

○これらの役割については、アドバイザー・特別アドバイザーについて法令等において明確な位置づけや十分な身分保障がされていなければ実施しにくいものと考えられる。しかし、現行では法人委託の場合1 件あたり年間5541 千円、個人委託の場合、1 件あたり年間390 千円の委託料で、契約関係も不安定な出来高等で運用されているケースが多く、改善が求められる。

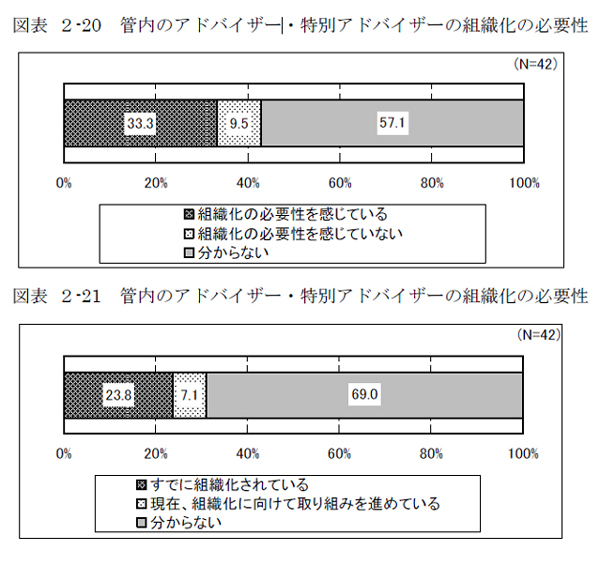

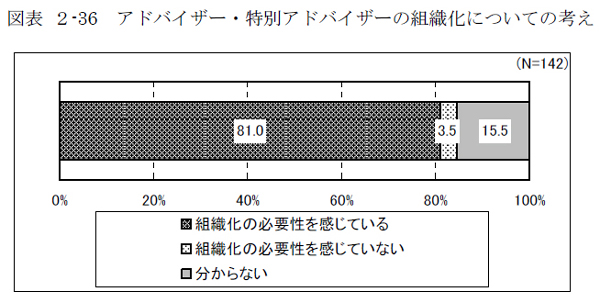

○また、アドバイザー・特別アドバイザーの組織化により横のつながりや情報共有を促進することがアドバイザーの活動の後方支援につながると考えられる。しかし、都道府県で組織化の必要性を感じている割合は38.3%にとどまっており、アドバイザーで組織化の必要性を感じている割合81%と大きな乖離があった。

○このことから、都道府県はアドバイザー事業を実施すれば自動的に地域の相談支援に関する課題は解決するわけではない(アドバイザー任せでは課題は解決しない)ことを銘記する必要があること、アドバイザーが活動しやすい環境を整えるために財源や体制づくりにおいて積極的な役割を求められていることがうかがえた。

(2)都道府県調査

① 事業の実施率

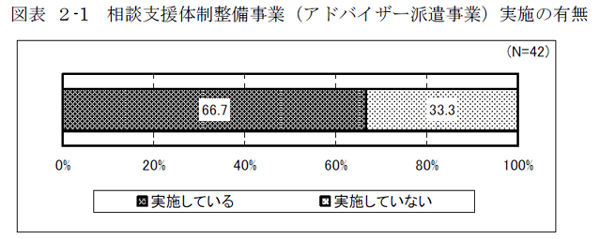

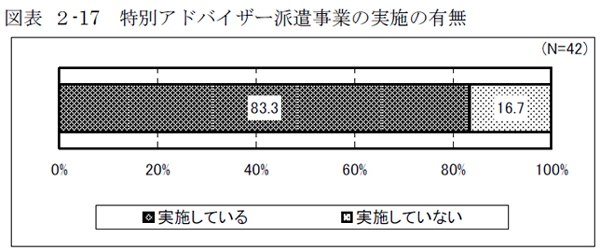

○アドバイザー事業の実施率は 66.7%、特別アドバイザー事業の実施率は83.3%であった。

② アドバイザー事業について

○アドバイザーの平均人数は、都道府県内から選定6.8 人、都道府県外から招聘2.0 人であった。

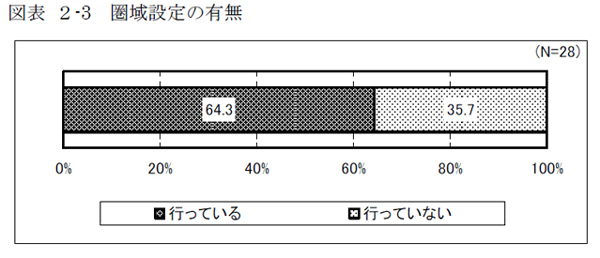

○アドバイザー事業の実施にあたり圏域を設定しているのは64.3%で、圏域数の平均は7.1 圏域であった。

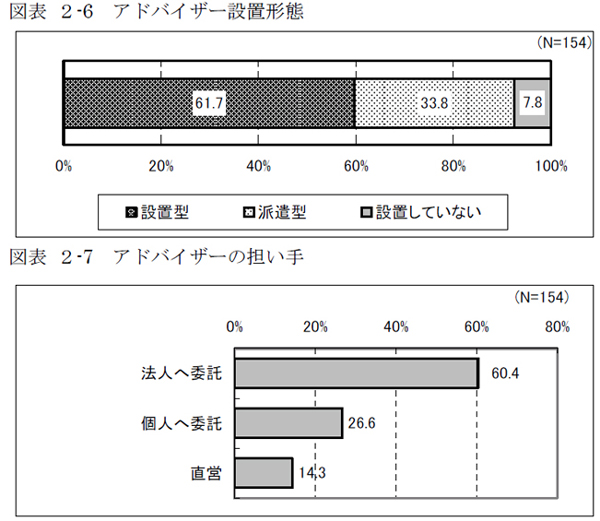

○アドバイザーの設置形態は、設置型61.7%、派遣型33.8%であった。また、具体的な事業の担い手は、法人委託が60.4%と最も多く、個人委託26.6%、直営14.3%であった。

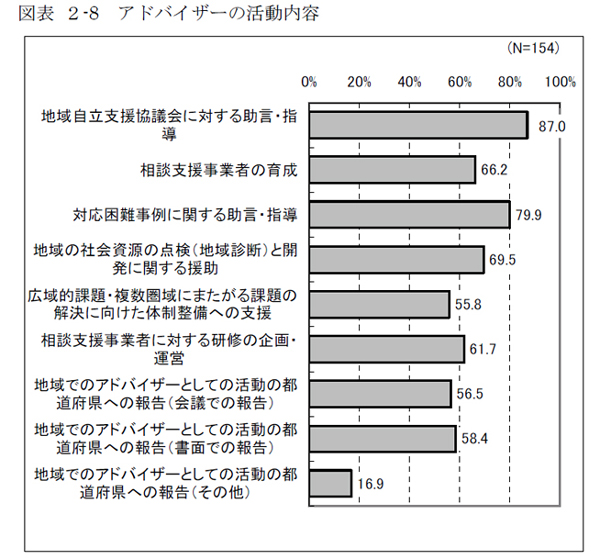

○アドバイザーの活動内容は、地域自立支援協議会に対する助言指導が87%で最も多く、対応困難事例に関する助言・指導79.9%、地域診断と開発に関する援助69.5%、相談支援事業者の育成66.2%、相談支援事業者に対する研修の企画・運営61.7%が続いていた。

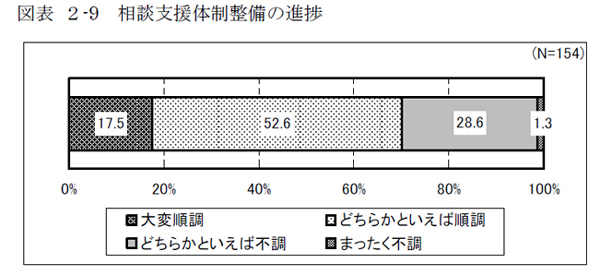

○アドバイザー事業の効果としての相談支援体制整備の進捗は、「大変順調」「どちらかと言えば順調」をあわせて7 割は順調であったが、3 割は不調であった。

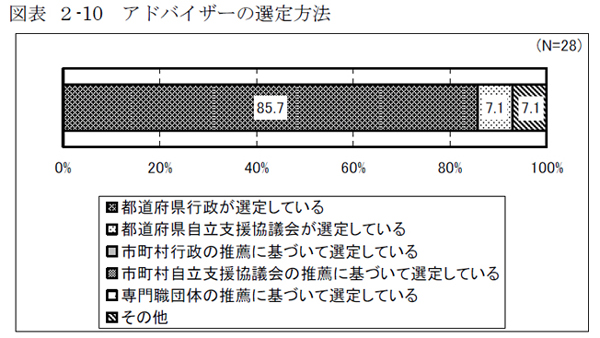

○アドバイザーの選定は都道府県行政が行っているケースが85.7%であった。

○アドバイザーへの報酬は、法人委託(平均5.5 件)の場合1 件あたり年間5541 千円、個人委託(平均6.3 件)の場合、1 件あたり年間390 千円であった。

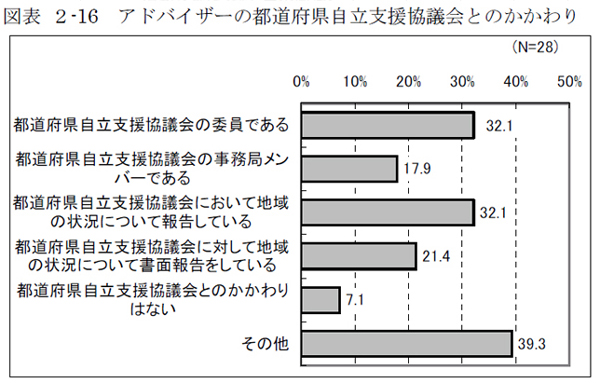

○アドバイザーの都道府県自立支援協議会とのかかわりは、「自立支援協議会の委員である」「自立支援協議会において地域の状況について報告している」がそれぞれ32.1%ある一方で、「自立支援協議会とのかかわりはない」が7.1%あった。

③ 特別アドバイザー事業について

○特別アドバイザーの平均人数は、4.1 人であった。

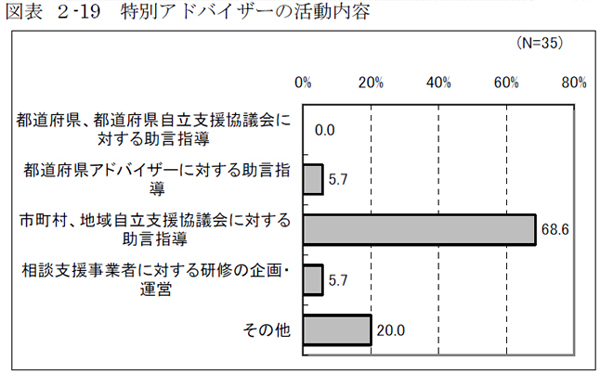

○特別アドバイザーの活動内容は、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」が68.6%で最も多かった。

④ アドバイザーの組織化について

○アドバイザーの組織化については、必要性を感じているところが 33.3%であった。

(3)アドバイザー・特別アドバイザー調査

① 基本属性

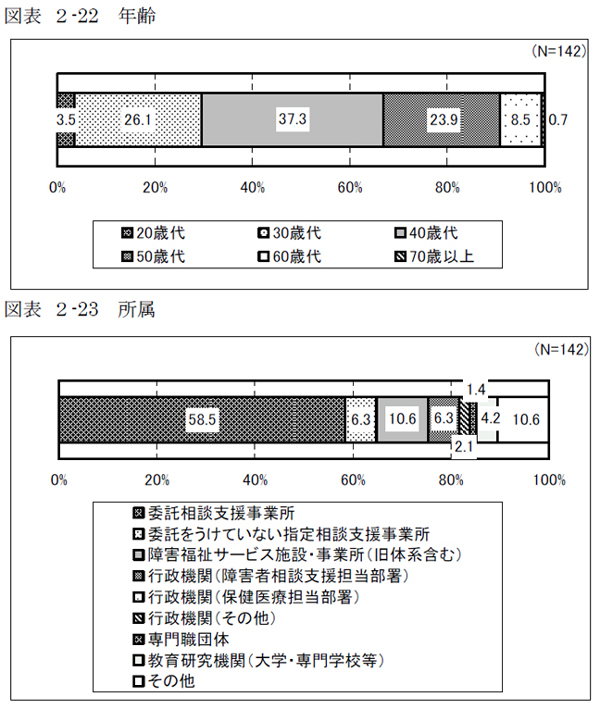

○回答者の年齢は、30 歳代26.1%、40 歳代37.3%、50 歳代23.9%であった。

○回答者の所属は、委託相談支援事業所が58.5%で最も多く、障害福祉サービス施設・事業所10.6%、行政機関8.5%、指定相談支援事業所6.3%であった。

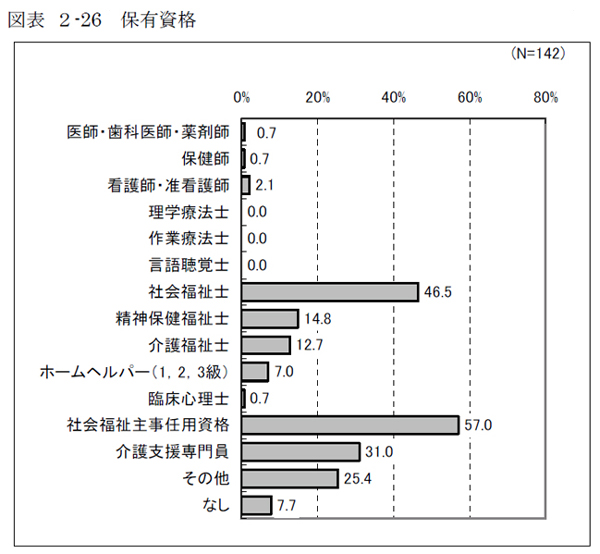

○回答者の保有資格は、社会福祉主事任用資格57%、社会福祉士46.5%、介護支援専門員31%であった。

○障害分野での経験年数は平均18.1 年であり、うち相談支援の経験年数は平均8.8 年であった。

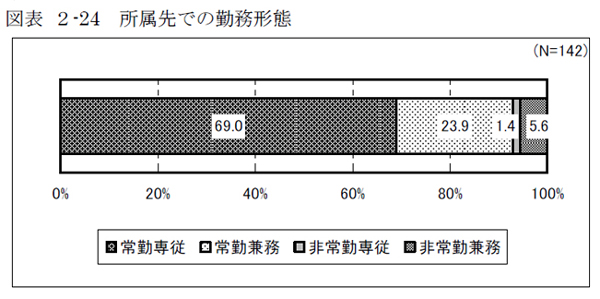

○所属先での勤務形態は常勤専従69%、常勤兼務23.9%で、9 割以上は常勤であった。

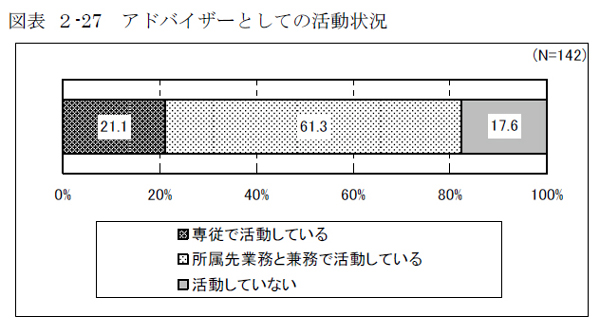

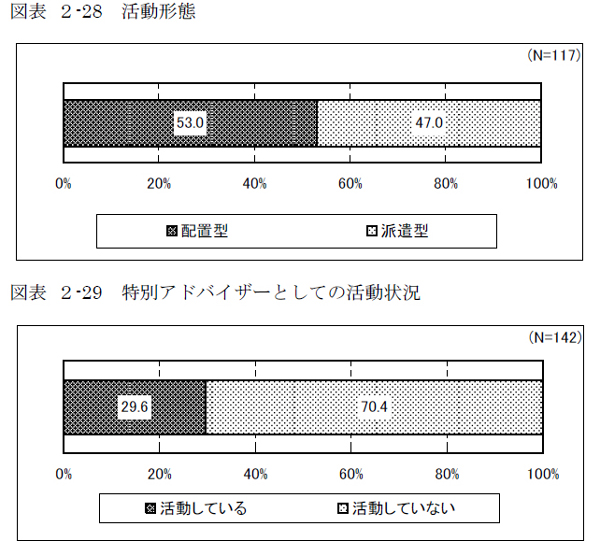

○アドバイザーとしての活動形態は、専従で活動21.1%、所属先と兼務で活動61.3%であり、配置型と派遣型がほぼ同程度であった。一方、特別アドバイザーとして活動している割合は29.6%であった。

② アドバイザーとしての活動状況

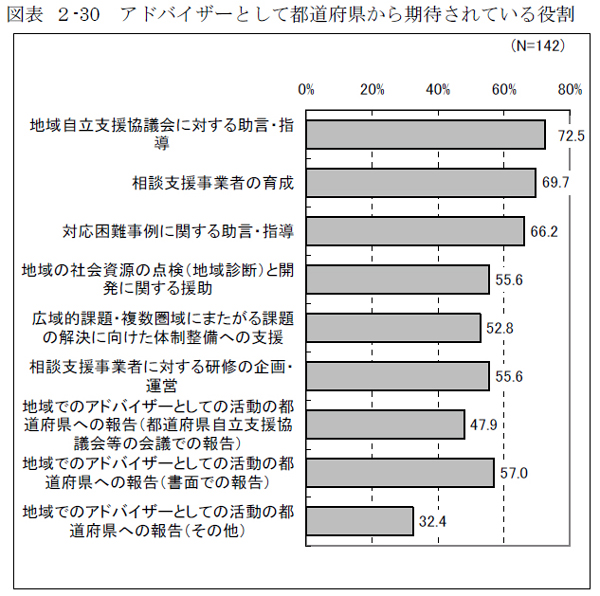

○アドバイザーとして都道府県から期待されている役割は、「地域自立支援協議会に対する助言・指導」が72.5%で最も多く、「相談支援事業者の育成」が69.7%、「対応困難事例に関する助言・指導」が66.2%で続いていた。

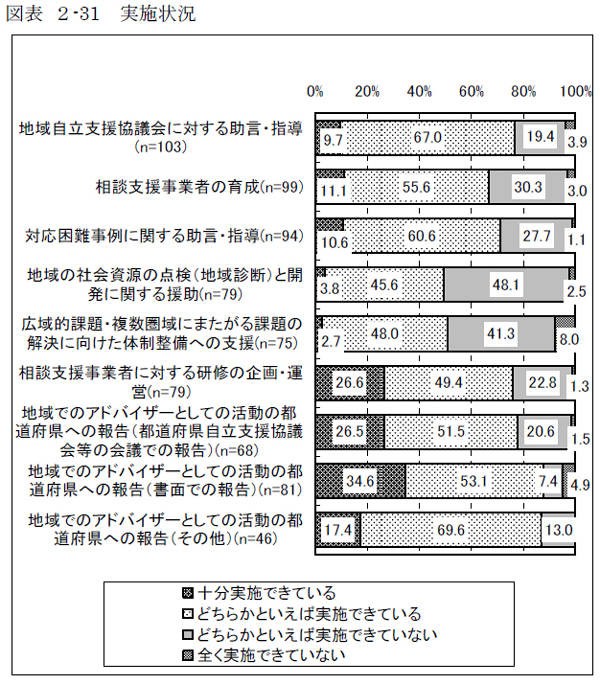

○一方、業務実施状況をみると、「どちらかといえば実施できていない」「全く実施できていない」をあわせて実施が不調である比率が高いのは、「地域の社会資源の点検(地域診断)と開発に関する援助」50.6%で最も多く、「広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援」が49.3%であった。

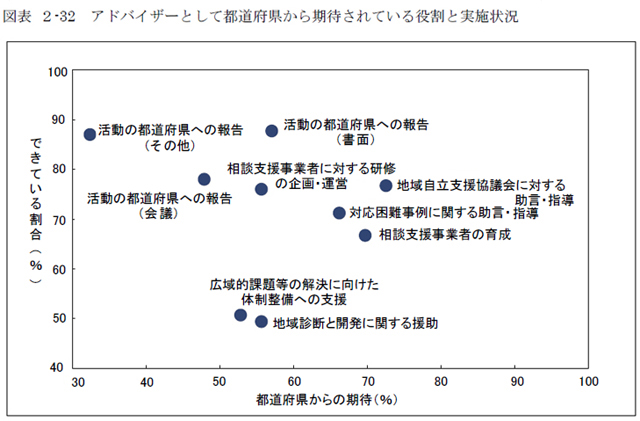

○アドバイザーとして期待されている役割と実際の業務実施状況を合わせてみた場合に、特に課題が大きいのは、「地域の社会資源の点検(地域診断)と開発に関する援助」、「広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援」、「相談支援事業者の育成」である。

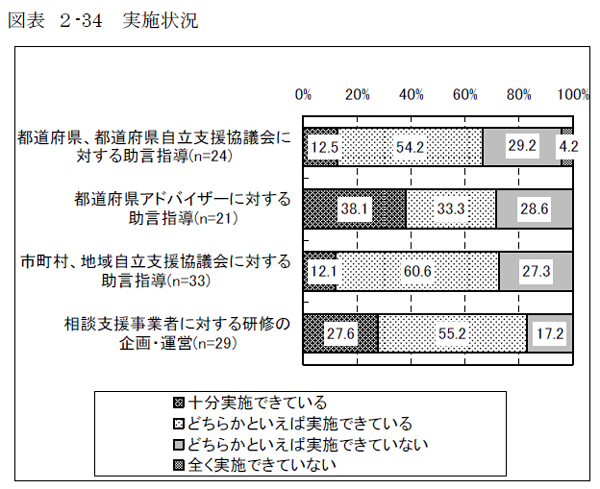

③ 特別アドバイザーとしての活動状況

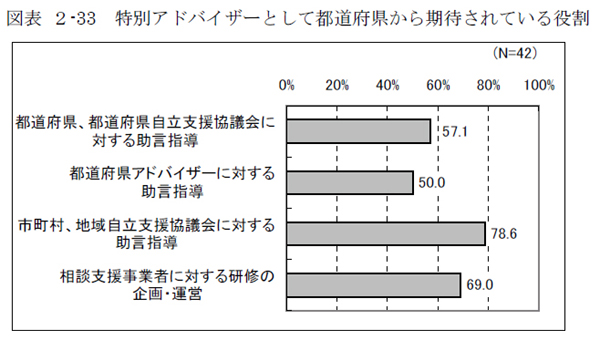

○特別アドバイザーとして期待されている役割は、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」が79.8%で最も多く、「相談支援事業者に対する研修の企画・運営」が69%で続いていた。

○一方、業務実施状況をみると、「どちらかといえば実施できていない」「全く実施できていない」をあわせて実施が不調である比率が高いのは、「都道府県、都道府県自立支援協議会に対する助言指導」33.4%、「都道府県アドバイザーに対する助言指導」28.6%、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」27.3%であった。

○特別アドバイザーとして期待されている役割と実際の業務実施状況を合わせてみた場合に、特に課題が大きいのは、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」「都道府県、都道府県自立支援協議会に対する助言指導」であった。

④ アドバイザーの組織化について

○アドバイザーの組織化については、必要性を感じている割合が 81%であった。

II.都道府県調査票 集計結果

1.相談支援体制整備事業(アドバイザー派遣事業)について

(1)相談支援体制整備事業(アドバイザー派遣事業)の実施と圏域設定

○相談支援体制整備事業(アドバイザー派遣事業)は、「実施している」が66.7%、「実施していない」が33.3%であった。

○派遣しているアドバイザーの人数は、「都道府県内から選定」の場合平均6.8 人、「都道府県外から招聘」の場合平均2 人であった。

○圏域設定は、「行っている」が64.3%、「行っていない」が35.7%であった。 ○圏域設定数は、平均7.1 圏域であった。

図表 2-2 アドバイザー人数(人)(アドバイザー派遣事業を実施している場合)

| 平均 | 最大 | 最小 | N | |

|---|---|---|---|---|

| 都道府県内から選定 | 6.8 | 30 | 1 | 26 |

| 都道府県外から招聘 | 2.0 | 5 | 0 | 6 |

図表 2-4 圏域設定数(圏域設定している場合)

| 平均 | 最大 | 最小 | N |

|---|---|---|---|

| 7.1 | 14 | 4 | 18 |

(2)圏域ごとの状況

○圏域ごとの市町村数は、平均7.7 市町村であった。

○アドバイザーの設置形態は、「設置型」が61.7%で最も多く、「派遣型」が33.8%と続いていた。

○アドバイザーの担い手は、「法人へ委託」が60.4%で最も多く、「個人へ委託」が26.6%とつづいていた。

○アドバイザーの活動内容は、「地域自立支援協議会に対する助言・指導」が87%で最も多く、「対応困難事例に関する助言・指導」が79.9%、「地域診断都資源開発に関する援助」が69.5%、「相談支援事業者の育成」66.2%、「相談支援事業者に対する研修の企画・運営」が61.7%と続いていた。

○相談支援体制整備の進捗は、「大変順調」と「どちらかといえば順調」をあわせて70.1%は順調と回答した。

図表 2-5 圏域の市町村数

| 平均 | 最大 | 最小 | N |

|---|---|---|---|

| 7.7 | 70 | 1 | 154 |

(3)アドバイザーの選定

○アドバイザーの選定方法は、「都道府県行政が選定している」が85.7%で最も多かった。

○アドバイザーの選定に当たって重視している点、工夫している点としては、以下のような回答があった。

| 【重視している点】 | |

| ・ | 地域における相談支援体制整備について実績を有すること |

| ・ | 相談支援事業に従事した相当期間の経験・実績を有すること |

| ・ | 社会福祉等障害者支援に関する知識を有すること |

| ・ | 所属団体・機関等の利益に優先し、障害者ケアマネジメントの質的向上のために尽力できること |

| ・ | 行政や他の関係機関と良好な関係を築いていること |

| ・ | プレゼン能力 |

| ・ | 当事者の思いにそっていること |

| ・ | 圏域で中核となる施設の相談支援専門員であること |

| ・ | 都道府県県自立支援協議会の委員、相談支援従事者研修の都道府県内講師であること(できれば圏域内の委託相談 支援事業所の相談支援専門員がよいが、行政・委託事業所間の関係も考慮) |

【工夫している点】 |

|

| ・ | 企画競争型、公募方式で選定する。 →アドバイザーの資質、経験年数、所属法人のバックアップ体制などを勘案している。 →企画審査委員会において、アドバイザーの資格・経歴の他、事業に取り組む考え方やその方法等についても提案してもらい、それらを判断材料として選定している。 →法人理念、圏域における課題、その解決に向けて圏域をどうマネジメントするか等を充分に確認した上で委託し、常勤専任で1 名を充てさせている。 |

| ・ | アドバイザーに次年度の活動企画書を提出させて内容を審査する。 |

| ・ | 年度末にアドバイザーから活動報告をさせて実績を審査する。 |

| ・ | 2ヶ月に1 回アドバイザー連絡会議を開き、活動報告をさせる。 |

| ・ | 法人へ派遣された都道府県職員がアドバイザー業務を行うとともに,都道府県自立支援協議会の事務局を運営している。 |

| ・ | 行政・事業者両方の立場からの支援を行えるよう、アドバイザーとして各地域自立支援協議会に行政職員のアドバイザーを派遣している。 |

(4)アドバイザーの報酬について

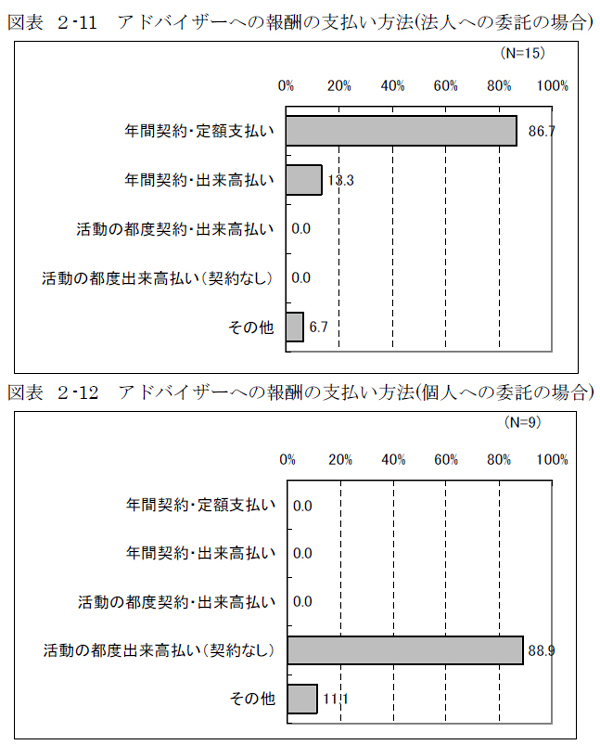

○アドバイザーへの報酬の支払い方法は、法人への委託の場合は「年間契約・定額支払い」が86.7%最も多い一方、個人への委託の場合は「活動の都度出来高払い(契約なし)」が88.9%で最も多かった。

○平成20 年度の委託件数は、法人への委託が平均5.5 件、1 件当たりの年間平均報酬金額は5541千円、個人への委託は平均6.3 件、1 件あたりの年間平均報酬金額は390 千円であった。

図表 2-13 アドバイザーへの委託件数(20 年度)(件数)

| 平均 | 最大 | 最小 | N | |

|---|---|---|---|---|

| 法人への委託 | 5.5 | 14 | 1 | 15 |

| 個人への委託 | 6.3 | 11 | 1 | 9 |

図表 2-14 アドバイザーへの支払金額(20 年度)(単位:千円)

| 平均 | 最大 | 最小 | N | |

|---|---|---|---|---|

| 法人への委託 | 30,289 | 150,636 | 1,000 | 15 |

| 個人への委託 | 2,470 | 9,372 | 10 | 9 |

図表 2-15 アドバイザーへの一件あたり支払金額(20 年度)(単位:千円)

| 平均 | N | |

|---|---|---|

| 法人への委託 | 5,541 | 15 |

| 個人への委託 | 390 | 9 |

(5)アドバイザーの都道府県自立支援協議会とのかかわり

○アドバイザーの都道府県自立支援協議会とのかかわりは、「都道府県自立支援協議会の委員である」と「都道府県自立支援協議会において地域の状況について報告している」が32.1%と多かったが、「かかわりはない」も7.1%あった。

(6)アドバイザーについて事業の効果、事業を進める上で工夫している点、課題となっている点

| 活動の効果 | 工夫している点 | 課題となっている点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ① 市 町 村 ・ 地 域 自 立 支 援 協 議 会 と の 関 係 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ② 相 談 支 援 事 業 者 と の 関 係 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ③ 都 道 府 県 ・ 都 道 府 県 自 立 支 援 協 議 会 と の 関 係 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ④ 所 属 先 と の 関 係 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑤ そ の 他 |

|

|

|

2.特別アドバイザー派遣事業について

(1)特別アドバイザー派遣事業の実施

○特別アドバイザー派遣事業は、「実施している」が83.3%、「実施していない」が16.7%であった。

○特別アドバイザーの人数は、平均4.1 人であった。

○特別アドバイザーの活動内容は、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」が68.6%で最も多かった。

図表 2-18 特別アドバイザー人数(人)

| 平均 | 最大 | 最小 | N |

|---|---|---|---|

| 4.1 | 20 | 1 | 35 |

(2)特別アドバイザー事業の効果、事業を進める上で工夫している点、課題となっている点

| 活動の効果 | 工夫している点 | 課題となっている点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

3.アドバイザーの組織化について

○アドバイザー・特別アドバイザーの組織化の必要性は、「分からない」が57.1%で最も多く、「組織化の必要性を感じている」が33.3%で続いていた。

○組織化に向けた取組みは、「分からない」が69%で最も多く、「すでに組織化されている」が23.8%で続いていた。

4.アドバイザー・特別アドバイザー事業の実施、都道府県自立支援協議会の運営、市町村相談支援体制整備の支援において、特に工夫している点、都道府県独自の取り組み、特徴等

| ・ | 特別アドバイザー事業により先進地の特別アドバイザーを招聘し、立ち上げ・運営支援を行うとともに、各圏域にアドバイザーを設置している。また、各地域の定例会議(月例会)に職員(4名)が出席し、助言を行う等、進行状況を確認している。 |

| ・ | 相談支援事業者のネットワーク化が最も重要と考え、都道府県自立支援協議会において、障害種別に情報交換、困難事例の検討などができるよう「相談支援ネットワーク部会」を設置し、重層形態としている。また、全ての委託相談支援事業者が一同に会する研修事業を行っている。 |

| ・ | 行政職員(アドバイザー)と事業者等(特別アドバイザー)を各地域自立支援協議会に1 名ずつ派遣し、継続的な(両面からの)支援を行っている。また、把握した状況についてはアドバイザー会議により状況や課題を共有・検討する仕組みにしている。 |

| ・ | 都道府県主導ではなく、市町村の自主性を重んじ、それぞれの必要性に応じて特別アドバイザーの派遣を実施してい る。 |

| ・ | 先進地の取組の紹介だけでなく、身近な地域での一歩進んだ取組を紹介している。 |

| ・ | 地域自立支援協議会の活性化を図るため、各圏域・市町村の実情に応じた創意工夫を加えた助言、支援が必要であると考え、アドバイザーの選定にあたっては、企画競争により体制整備に向けた取り組みの提案を受け、より効果の高い助言、指導を目指している。 |

| ・ | 都道府県アドバイザーについては、複数の市町村から構成されている障害保健福祉圏域をごとに「圏域自立支援協議会」を設置し、特別アドバイザーについては、予め人材を特定せず、地域の要望に応じて派遣できるように柔軟に運用している。 |

5.効果的な地域自立支援協議会の運営について、意見・提案・要望等

| ・ | 相談支援事業者には個別具体的に指示しないと動かないので、そのような指示を心がけている。 |

| ・ | ようやく自立支援協議会の設置が進んだところであり、効果的な運営をするには引き続き支援が必要。特別イザー事業の継続を要望する。 |

| ・ | 効果的に地域自立支援協議会の運営を実施している地域での具体的な取り組みを知りたい。 |

| ・ | 地域自立支援協議会の効果的な支援に向けて、圏域アドバイザーおよび特別アドバイザーをどのように活用していった らよいか、他都道府県のよい事例を参考にしたい。地域自立支援協議会の効果的な支援に向けて、圏域アドバイザーおよび特別アドバイザーをどのように活用していったらよいか、他都道府県のよい事例を参考にしたい。 |

| ・ | 他都道府県の地域自立支援協議会の課題を解決した事例を収集し、都道府県内の地域自立支援協議会へ情報提供したい。 |

| ・ | 各市町村で人口規模が大小様々であり,社会資源の量や質も様々である。地域にあった運営方法について工夫していく必要があるため,全国の事例紹介をしていただき,具体的な工夫内容等が知りたい。 |

| ・ | 一朝一夕で協議会が上手く運営できることはないと思う。身近な地域での成功体験や、先進地での取組の紹介などを通じて、地域にその「必要性」を認識してもらうしかないと思う。 |

| ・ | 20 年7 月の市町村セミナーで実施されたように、参考となる自立支援協議会の事例について、全国各地でセミナーを開催するなどして多くの関係者に周知を図ってほしい。 |

| ・ | 都道府県でも地域自立支援協議会の好事例紹介を通じて、活性化途上にある地域自立支援協議会への啓発を促しているが、「市町村職員対象セミナー」を全国レベルでなくエリア別に複数回実施するなどして、市町村職員の参加機会を増やすことも提案したい。 |

| ・ | 地域自立支援協議会設置に係る法的位置づけの明文化や、サービス利用計画作成費の対象者等の見直しが必要。年間委託なしに相談支援事業の活性化は困難である。 |

| ・ | 行政が作るものではなく、地域に関わる機関が課題を自ら解決・検討するための仕組みが必要であることから、臨機応変で柔軟な組織作りが重要である。 |

III.アドバイザー・特別アドバイザー調査票 集計結果

1.アドバイザー自身について

○アドバイザーの年齢は、「40 歳代」が37.3%で最も多く、「30 歳代」が26.1%、「50 歳代」が23.9%と続いていた。

○所属は、「委託相談支援事業所」が58.5%で最も多く、「障害福祉サービス施設・事業所」が10.6%で続いていた。

○所属先での勤務形態は、「常勤専従」が69%で最も多く、「常勤兼務」が23.9%で続いていた。

○障害分野での経験年数は、平均18.1 年で、うち相談支援の経験年数は平均8.8 年であった。

○保有資格は、「社会福祉主事任用資格」が57%で最も多く、「社会福祉士」が46.5%で続いていた。

図表 2-25 障害分野の経験年数(年)

| 平均 | 最大 | 最小 | N | |

|---|---|---|---|---|

| 全体 | 18.1 | 40.7 | 0.7 | 142 |

| うち相談支援 | 8.8 | 40.7 | 0.0 | 142 |

2.アドバイザーとしての活動状況

○アドバイザーとしての活動状況は、「所属先業務と兼務で活動している」が61.3%で最も多く、「専従で活動している」が21.1%で続いていた。

○活動形態は、「配置型」が53%、「派遣型」が47%であった。

○特別アドバイザーとしての活動状況は、「活動している」が29.6%、「活動していない」が70.4%であった。

3.アドバイザーとしての役割

○アドバイザーとして都道府県から期待されている役割は、「地域自立支援協議会に対する助言・指導」が72.5%で最も多く、「相談支援事業者の育成」が69.7%、「対応困難事例に関する助言・指導」が66.2%で続いていた。

○一方、業務実施状況をみると、「どちらかといえば実施できていない」「全く実施できていない」をあわせて実施が不調である比率が高いのは、「地域の社会資源の点検(地域診断)と開発に関する援助」50.6%で最も多く、「広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援」が49.3%であった。

○アドバイザーとして期待されている役割と実際の業務実施状況を合わせてみた場合に、特に課題が大きいのは、「地域の社会資源の点検(地域診断)と開発に関する援助」、「広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援」、「相談支援事業者の育成」である。

4.特別アドバイザーとしての役割

○特別アドバイザーとして期待されている役割は、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」が79.8%で最も多く、「相談支援事業者に対する研修の企画・運営」が69%で続いていた。

○一方、業務実施状況をみると、「どちらかといえば実施できていない」「全く実施できていない」をあわせて実施が不調である比率が高いのは、「都道府県、都道府県自立支援協議会に対する助言指導」33.4%、「都道府県アドバイザーに対する助言指導」28.6%、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」27.3%であった。

○特別アドバイザーとして期待されている役割と実際の業務実施状況を合わせてみた場合に、特に課題が大きいのは、「市町村、地域自立支援協議会に対する助言指導」「都道府県、都道府県自立支援協議会に対する助言指導」であった。

5.アドバイザー、特別アドバイザーの組織化について

○アドバイザー・特別アドバイザーの組織化については、「組織化の必要性を感じている」が81%で最も多かった。

6.アドバイザー・特別アドバイザー事業の実施、都道府県自立支援協議会の運営、市町村相談 支援体制整備の支援、効果的な地域自立支援協議会の運営について、意見・提案・要望等

| ・ | 継続することで相談支援体制基盤が整備され、ネットワークが拡大し、地域自立支援協議会の効果的な運営の見通しが立つまで、アドバイザー、特別アドバイザー事業の継続が必要である。 |

| ・ | アドバイザー事業の必要性は感じているが、事業所の職員が兼務で行う場合なかなか活動できないので、専任化が必要である。年度の計画をしっかり立て、計画的な事業遂行が必要である。 |

| ・ | 相談支援専門員がアドバイザー事業を担当すると、日常業務から離れることになる。事業所にとってのメリットがないと派遣は難しくなる。 |

| ・ | アドバイザーが誰でどのような専門性があるか周知し、指導を依頼しやすい環境を作る必要がある。 |

| ・ | アドバイザー・特別アドバイザー事業の標準化が必要である。業務の再整理を行い、立場や身分保障の基準を作る必要がある。 |

| ・ | アドバイザー・特別アドバイザーの選定基準を明確化すべきである。 |

| ・ | 都道府県アドバイザーとして活動する一方で、委託相談支援事業所としての市町村との関係があると活動がしにくいので配慮してもらいたい。 |

| ・ | アドバイザーの担当地区を入れ替え制(派遣)にして他地域の利点等の情報を充分生かせるようにしたら良い。 |

| ・ | 自分の地域にずっといると見えなくなることも多いので、他地域から細かく助言してくれる人が来てくれる制度、地域限定でアドバイスをしてくれる仕組みがあるとよい。 |

| ・ | アドバイザー間でタイムリーに情報交換できる場が必要である。 |

| ・ | 自立支援協議会の目的・位置づけ、財源的裏づけを明確にすべきである。(法制化) |

| ・ | 地域自立支援協議会の組織はできたが、運営については発展途上で実質的な活動ができていない。自立支援協議会の課題は、立上げの段階から運営継続段階の課題に変化しつつある。事務局(市町村、相談支援機関)と参集機関とのモチベーションに温度差なく続けられるような工夫、エッセンスをまとめると参考になる。 |

| ・ | 地域自立支援協議会の運営マニュアルは理想的なマニュアルではあるが、作成者の本来の意図が伝わっていない。具体的な活用法がかけており、そのマニュアル活用のための手段が必要である。 |

| ・ | 効果的な地域自立支援協議会の運営事例集を作成してほしい。特に、社会資源の開発事例集があれば良い。会議運営はうまくいっても、資源開発までつながらない。 |

| ・ | 効果的な地域自立支援協議会の運営のためには、市町村担当職員の継続的研修が鍵ではないか。委託であっても、市町村担当職員が自立支援協議会のミッションを共有していなければ、「絵に描いた餅」になる可能性がある。また都道府県自立支援協議会で官民の実質的議論がされている地方では、その役割も重要である。都道府県協議会と地域の協議会が遊離しないために、また、市町村格差を作らないために、特別アドバイザーやアドバイザーの関与が重要である。 |

| ・ | 市町村自立支援協議会の効果的な運営のためには都道府県自立支援協議会での課題解決や資源開発のモデル提示が重要である。 |

| ・ | 地域自立支援協議会は相談支援を中心とする徹底した個別支援会議重視の協議会にすべき。そこができれば必然的に地域機関のネットワーク化、地域課題のあぶり出し、課題解決への動きが生まれ、重層的な仕組みに仕上がっていくものである。都道府県自立支援協議会は相談支援事業のネットワークを組織化していくことを意識すべき。ここができると現場の情報と課題が吸い上げられ、地域で取り組むべき課題と広域的課題が棲み分けでき、都道府県と地域自立支援協議会の役割も明確化されていく。 |

| ・ | 市町村自立支援協議会や地域の課題を道の自立支援協議会に上げ検討を活発化させ、障がい福祉計画に積極的に活かせるような、システム作りが必要である。 |

| ・ | 国として、小規模自治体や周辺自治体と物理的に協力体制が組みにくい地域や、中核市以上等大規模自治体など、人口や地域性の違いに対して、自立支援協議会設置・運営のイメージを提示してほしい。地域格差等がみられることから、アドバイザー等の人口割り等の適正配置数の提示などが必要である。 |

| ・ | 機動力のあるアドバイザーが地域自立支援協議会の連携を進めたり、都道府県担当者に実情を伝える仕掛けが必要である。 |

| ・ | 市町村の考え方の温度差により、迷走している例や、消極的なところもあり、国や都道府県の明確な対応が必要ではないか。 |

| ・ | 都道府県自立支援協議会と市町村(圏域)自立支援協議会にかかる研修を二本立てで開催してほしい。 |

| ・ | 全国レベルで市町担当・委託相談支援事業者・都道府県担当・アドバイザーの共通認識が持てる場があるとよい。 |

| ・ | 地域の相談支援体制の充実は相談支援担当者と担当福祉課がいかに役割を理解し積極的に行動するかにかかっているので、同時研修による理解・情報の共有が必要である。 |

| ・ | 相談支援事業所は、地域包括支援センター等との連携や活動エリアの絞込みで、より身近な存在として活動できるような環境作りが必要である。 |

| ・ | 相談支援事業所の独立性(採算、活動方針等)を担保することが課題である。 |

| ・ | 相談支援を重視していない地域にアドバイザーを派遣しても効果が薄い。継続的に相談支援を行える身近な拠点が必要であり、そのための財源的な担保が必要である。 |

【地域自立支援協議会の効果的な運営手法に関する調査研究事業調査研究委員会】

| 委員長 | 福岡 寿(社会福祉法人高水福祉会北信圏域障害者生活支援センター 所長) |

| 委員 | 門屋 充郎(NPO 法人十勝障がい者支援センター 理事長) |

| 菊本 圭一(社会福祉法人ともいき会ハートポートセンターともいき 副施設長) | |

| 佐藤 光正(駒澤大学文学部社会学科社会福祉学専攻 准教授) | |

| 島村 聡(那覇市役所健康福祉部 福祉政策課長) | |

| 遅塚 昭彦(埼玉県福祉部障害福祉課 主幹) | |

| 中島 秀夫(滋賀県障害者自立支援協議会 事務局長) | |

| 野中 猛(日本福祉大学社会福祉学部 教授) | |

| 高森 裕子(株式会社三菱総合研究所 研究員) |

| オブザーバー | |

| 関口 彰(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 課長補佐) | |

| 高原 伸幸(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害福祉専門官) | |

| 武田 牧子(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域移行支援専門官) | |

| 松山 政司(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 相談支援係長) | |

| 太田 栄里(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 相談支援係) | |

|

平成20 年度地域自立支援協議会の効果的な運営手法に関する調査研究事業報告書 |

|

| 発行日 | 2009 年3 月25 日 |

| 企画・編集 | 地域自立支援協議会の効果的な運営手法に関する調査研究事業調査研究委員会 |

| 発行責任者 | 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 会長 金田 一郎 |

| 発行 | 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 |

| 全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ) | |

| 〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 | |

| Tel. 03-3204-3611 Fax. 03-3232-3621 | |

| URL http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/index.htm | |

| E-mail kensyu@abox3.so-net.ne.jp | |

| 吉田秀博、伊藤弘亮、若山浩彦、岩本直人、廣田清志 | |