第3 章 研究結果

第1 節 回収結果と回答者の基本属性

1 回収結果

1-1 研修調査

研修調査の目的は、理想的な「個別支援会議モデル」を抽出することにある。そのため、調査の対象は都道府県または職能団体が主催するケアマネジメント研修のうち、個別支援会議を想定した事例検討型研修の参加者を対象とした。

調査期間は平成20 年8 月から11 月。アンケート調査を実施した団体は合計13 団体。アンケート調査用紙の配布枚数は1,371 枚、回収数1,104 枚、うち有効回答は1,065 枚(有効回答率96%)であった。

| 表3-1-1 研修調査 | |

|---|---|

| 配布数 | 1,371 枚 |

| 回収数 | 1,104 枚 (回収率80.52%) |

| 有効回答 | 1,065 枚 (有効回答率96.46%) |

1-2 実務調査

実務調査の目的は、福祉現場で行われる「個別支援会議の実情」を把握することを目的に、全国各地域で行われている個別支援会議の参加者を対象にアンケート調査を行った。

対象地域の選定については、47 都道府県の障害福祉担当課長宛に研究の趣旨・計画を説明する書面を送り、次の2 つの基準を満たす地域自立支援協議会の推薦を受けた。さらに、地域自立支援協議会の長に本調査の趣旨を文書にいて説明し、地域で行われている個別支援会議でアンケート調査を行う「協力員」の紹介を受けた。

| 表3-1-2 実務調査の対象基準 |

| 〔推薦基準〕 ①すでに地域自立支援協議会が設置され、個別支援会議が定期的または随時行われていること。 ②地域自立支援協議会の設置に向けて準備中であり、個別支援会議の開催等について積極的な活動を予定していること。 |

協力を得られた地域は27 道府県(57.45%)。紹介を受けた地域自立支援協議会は28 箇所。このうち、「協力員」を配置できた地域は54 地域であった。

協力員に配布したアンケート用紙は2,500 枚。回収数は2,046 枚(回収率81.84%)。このうち、有効回答は2,039枚(有効回答率99.66%)。協力員によるアンケート調査期間は、平成20 年9 月から同年12 月までとした。

| 表 3-1-3 実務調査 | |

|---|---|

| 依頼した都道府県数 | 47 都道府県 |

| 協力の得られた都道府県数 | 27 道府県(57.45%) |

| 協力を得られた地域自立支援協議会数 | 38 協議会 |

| 配置した協力員数 | 54 人 |

| アンケート配布数 | 2,500 枚 |

| アンケート回収数 | 2,046 枚(回収率81.84%) |

| 有効回答数 | 2,039 枚(有効回答率99.66%) |

2 回答者の基本属性

2-1 性別

研修調査の性別は、男性295 人(27.7%)、女性763 人(71.6%)。実務調査では、男性863 人(42.3%)、女性1168 人(57.3%)であった。実務調査に比べ、研修調査の女性の割合が高かった。

| 表 3-2-1 回答者の性別 | ||

| 研修調査 | 務調査 | |

|---|---|---|

| 男性 | 295 人 27.7% | 863 人 42.3% |

| 女性 | 763 人 71.6% | 1168 人 57.3% |

| 無回答 | 7 人 0.7% | 8 人 0.4% |

| 合計 | 1,065 人 100% | 2,039 人 100% |

2-2 年齢

研修調査の平均年齢は41.6 歳(SD±10.7 歳)、実務調査では41.7 歳(SD:10.9 歳)であった。年齢区分ごとの割合は、いずれも20 歳代から60 歳未満の者で95%前後を占めた。

| 表 3-2-2 平均年齢および年齢区分 | ||||

| 研修調査 | 実務調査 | |||

|---|---|---|---|---|

| 年齢(平均) | 41.6 歳 (SD:10.7) | 41.7 歳 (SD:10.9) | ||

| 年齢区分 | 研修調査 | 実務調査 | ||

| 人数 | % | 人数 | % | |

| 20 歳未満 | 0 人 | 0.0% | 1 人 | 0.1% |

| 20 - 29 歳 | 179 人 | 16.8% | 318 人 | 15.6% |

| 30 - 39 歳 | 289 人 | 27.1% | 591 人 | 29.0% |

| 40 - 49 歳 | 292 人 | 27.4% | 593 人 | 29.1% |

| 50 - 59 歳 | 257 人 | 24.1% | 418 人 | 20.5% |

| 60 - 69 歳 | 27 人 | 2.5% | 86 人 | 4.2% |

| 70 - 79歳 | 2 人 | 0.2% | 15 人 | 0.7% |

| 80 歳以上 | 0 人 | 0.0% | 2 人 | 0.1% |

| 無回答 | 19 人 | 1.8% | 15 人 | 0.7% |

| 合計 | 1065 人 | 100% | 2039 人 | 100% |

2-3 所属機関

研修調査の所属機関は、福祉関係(579 人、54.4%)が最も多く、医療関係(260 人、24.4%)、行政関係(188人、17.7%)の順であった。実務調査では、福祉関係が1,135 人(56.7%)と最も多く、次いで行政関係436 人(21.4%)、医療関係179 人(8.8%)、教育関係130 人(6.4%)の順であった。実務調査の中には、本人(23人:1.1%)や家族(39 人:1.9%)の回答もみられた。

いずれの調査も、半数以上の割合が福祉関係者によって占められていた。医療関係者の割合は研修調査に多く、行政関係者の割合は実務調査に多かった。割合にすると6%ではあるが、実務調査には教育関係者も含まれていた。

| 表 3-2-3 所属機関および勤続年数 | ||||

| 年齢区分 | 研修調査 | 実務調査 | ||

| 人数 | % | 人数 | % | |

| 1-医療関係 | 260 人 | 24.4% | 179 人 | 8.8% |

| 2-福祉関係 | 579 人 | 54.4% | 1135 人 | 55.7% |

| 3-行政関係 | 188 人 | 17.7% | 436 人 | 21.4% |

| 4-教育関係 | 5 人 | 0.5% | 130 人 | 6.4% |

| 5-労働関係 | 1 人 | 0.1% | 13 人 | 0.6% |

| 6-その他 | 13 人 | 1.2% | 49 人 | 2.4% |

| 7-本人 | 0 人 | 0.0% | 23 人 | 1.1% |

| 8-家族 | 0 人 | 0.0% | 39 人 | 1.9% |

| 無回答 | 19 人 | 1.8% | 35 人 | 1.7% |

| 合計 | 1065 人 | 100% | 2039 人 | 100% |

| 勤続年数(平均) | 7.9 年 | SD:7.6 年 | 8.2 年 | SD:7.9 年 |

2-4 所持する国家資格および所有期間

所持する国家資格(主たる国家資格)は、研修調査では看護師(212 人、19.91%)、精神保健福祉士(195 人、18.31%)、社会福祉士(192 人、18.03%)、資格なし(169 人、15.87%)、介護福祉士(159 人、14.93%)、保健師(138 人、12.96%)の順に多かった。

実務調査では、資格なし(760 人、37.27%)、社会福祉士(375 人、18.39%)、介護福祉士(284 人、13.93%)、精神保健福祉士(258 人、12.65%)、看護師(119 人、5.84%)の順に多かった。

研修調査では、福祉関係の有資格者で51.54%、保健医療領域を含めると84.14%の者が有資格者で占められていた。これは、職能団体や都道府県が専門職を対象とする研修会でアンケート調査を実施したことが反映していると思われる。一方の実務調査は、福祉関係職種の有資格者が44..97%、保健医療領域を含めると57.93%であった。資格なしの中には、教師、保育士、民生委員などが多かった。

| 表 3-2-4 回答者の資格所有状況 | |||||

| 研修調査 | 実務調査 | ||||

| 人数 | % | 人数 | % | ||

| 社会福祉士 | 192 人 | 18.03% | 375 人 | 18.39% | *** |

| 精神保健福祉士 | 195 人 | 18.31% | 258 人 | 12.65% | *** |

| 介護福祉士 | 159 人 | 14.93% | 284 人 | 13.93% | *** |

| 看護師 | 212 人 | 19.91% | 119 人 | 5.84% | n.s |

| 保健師 | 138 人 | 12.96% | 126 人 | 6.18% | n.s |

| 助産師 | 2 人 | 0.19% | 2 人 | 0.10% | n.s |

| 医師 | 1 人 | 0.09% | 12 人 | 0.59% | n.s |

| 薬剤師 | 3 人 | 0.28% | 0 人 | 0.00% | n.s |

| 理学療法士 | 2 人 | 0.19% | 4 人 | 0.20% | n.s |

| 作業療法士 | 40 人 | 3.76% | 15 人 | 0.74% | n.s |

| 無回答 | 169 人 | 15.87% | 760 人 | 37.27% | |

| 合計 | 1065 人 | 100% | 2039 人 | 100% | |

有意確立=***:p<0.01

第2節 個別支援会議の状況

日常的に行われているケア会議 (個別支援会議)の状況については、以下の状況であった。

1 開催状況

「あなたの職場や地域で、ケア会議(ケアカンファレンス)は行われていますか」の問に、「はい」と答えた者の割合は研修調査が84.5% (900 人)、実務調査は91.5%(1865 人)であり、実務調査の割合が90%を超えていた。

| 表 3-3-1 ケア会議の開催状況 | ||||

| Q:「あなたの職場や地域で、ケア会議 (ケアカンファレンス)は行われていますか」 | ||||

| 研修調査 | 実務調査 | |||

| 人数 | % | 人数 | % | |

| はい | 900 人 | 84.5% | 1865 人 | 91.5% |

| いいえ | 121 人 | 11.4% | 81 人 | 4% |

| 無回答 | 44 人 | 4.1% | 93 人 | 4.6% |

| 合計 | 1065 人 | 100% | 2039 人 | 100% |

2 開催頻度

「行われている場合、その頻度を教えてください」の問いについては、月に1 回以上行っている割合が、研修調査では38.3%、実務調査では50.3%であり、実務調査参加者の約半数が月に1 回以上の開催頻度だった。

| 表 3-3-2 ケア会議の開催頻度 | ||||

| Q:「行われている場合、その頻度を教えてください」 | ||||

| 研修調査 | 実務調査 | |||

| 人数 | % | 人数 | % | |

| ①月に4 回以上 | 31 | 2.9 | 298 | 14.6 |

| ②月に2 回以上 | 321 | 30.1 | 309 | 15.2 |

| ③月に1 回以上 | 56 | 5.3 | 419 | 20.5 |

| ④2 ヶ月に1 回程度 | 259 | 24.3 | 69 | 3.4 |

| ⑤随時 | 112 | 10.5 | 702 | 34.4 |

| ⑥その他 | 107 | 10 | 43 | 2.1 |

| 無回答 | 179 | 16.8 | 199 | 9.8 |

| 合 計 | 1065 | 100 | 2039 | 100 |

3 満足度

「あなたが参加しているケア会議 (ケアカンファレンス)には、総体的にはどの程度満足していますか」の問いについては、「満足している」と答えた者が、研修調査では24.7%、実務調査では62.7%であった。実務調査参加者の満足度が高い傾向を示していた。

| 表 3-3-3 ケア会議の満足度 | ||||

| Q:あなたが参加しているケア会議 (ケアカンファレンス)には、総体的にはどの程度満足していますか? | ||||

| 研修調査 | 実務調査 | |||

| 人数 | % | 人数 | % | |

| ①充分満足している | 10 | 0.9 | 80 | 3.9 |

| ②ほぼ満足している | 253 | 23.8 | 1198 | 58.8 |

| ③どちらともいえない | 373 | 35 | 502 | 24.6 |

| ④あまり満足していない | 206 | 19.3 | 73 | 3.6 |

| ⑤全く満足していない | 19 | 1.8 | 5 | 0.2 |

| 欠損値 | 204 | 19.2 | 181 | 8.9 |

| 合 計 | 1065 | 100 | 2039 | 100 |

4 開催頻度と満足度との関係

研修調査および実務調査のそれぞれについて、個別支援会議の「開催頻度」と「満足度」の間の相関係数を算出した。その結果、研修調査では0.125(P=0.01)、実務調査では0.043(P=0.65)であった。

5 実務調査における個別支援会議の構成人数

個実務調査結果より別支援会議の構成人数みると、最小2 人、最大32 人であり、平均は11.63 人(SD:7.16人)であった。個別支援会議が頻回に行われている構成人員規模を把握するために、「アンケート回収数」を「構成人数」で除した数を「会議体の数(推定)」(小数点以下四捨五入)とした。

その結果、最も多い「会議体の数」を示したのは44 であり、構成人員が6 人規模の個別支援会議が最も頻回に開催されていた。「会議体の数」の割合(推定割合)が10%を超える個別支援会議の構成人数は5人~8 人であり、この規模の個別支援会議が全体の53.13%を占めていた。

| 表 3-3-4 個別支援会議の構成人数(n=2039) | ||||

| 個別支援会議の 構成人数 |

アンケート 回収数 |

会議体の数 (推定) |

推定割合(%) | 割合計 |

| 2 人 | 2 枚 | 1 | 0.38 % | 14.8% |

| 3 人 | 41 枚 | 14 | 5.13 % | |

| 4 人 | 99 枚 | 25 | 9.29 % | |

| 5 人 | 150 枚 | 30 | 11.26 % | 53.13% |

| 6 人 | 265 枚 | 44 | 16.58 % | |

| 7 人 | 239 枚 | 34 | 12.81 % | |

| 8 人 | 265 枚 | 33 | 12.43 % | |

| 9 人 | 235 枚 | 26 | 9.80 % | 32.12% |

| 10 人 | 181 枚 | 18 | 6.79 % | |

| 11 人 | 163 枚 | 15 | 5.56 % | |

| 12 人 | 61 枚 | 5 | 1.91 % | |

| 13 人 | 72 枚 | 6 | 2.08 % | |

| 14 人 | 63 枚 | 5 | 1.69 % | |

| 15 人 | 76 枚 | 5 | 1.90 % | |

| 16 人 | 15 枚 | 1 | 0.35 % | |

| 17 人 | 16 枚 | 1 | 0.35 % | |

| 18 人 | 30 枚 | 2 | 0.63 % | |

| 19 人 | 36 枚 | 2 | 0.71 % | |

| 32 人 | 30 枚 | 1 | 0.35 % | |

| 合計 | 2039 枚 | 266 | 100 % | 100% |

6 実務調査における個別支援会議の開催時間

実務調査における個別支援会議の開催時間は平均で1 時間26 分(標準偏差32 分)、最短は20 分弱、最長は4時間であった。回答の最頻値は1 時間30 分であり、1 時間以上2 時間未満の開催時間が67.4%を占めていた(表3-3-6)。

| 表 3-3-6 開催時間表 | ||

|---|---|---|

| 参加者数 | % | |

| 30 分未満 | 48 人 | 2.4% |

| 30 分~1 時間未満 | 264 人 | 12.9% |

| 1 時間~1 時間30 分未満 | 604 人 | 29.6% |

| 1 時間30 分~2 時間未満 | 770 人 | 37.8% |

| 2 時間~2 時間30 分未満 | 271 人 | 13.3% |

| 2 時間~3 時間未満 | 62 人 | 3% |

| 3 時間~3 時間30 分未満 | 5 人 | 0.2% |

| 3 時間30 分以上 | 15 人 | 0.7% |

| 合計 | 2039 人 | 100% |

第3節 個別支援会議の因子構造

研修調査および実務調査の因子構造を把握するために因子分析を行った。

因子分析とは、観測される多数の変数間の相関関係を分析して、変数の背後に潜む潜在因子を探索しようとする手法1)である。因子は潜在的な変数であり、観測された複数の変数の関係から因子の意味を解釈する2)。したがって、解釈された因子をてがかりに、参加者がイメージする「個別支援会議の概念」を把握することができる。

1 研修調査

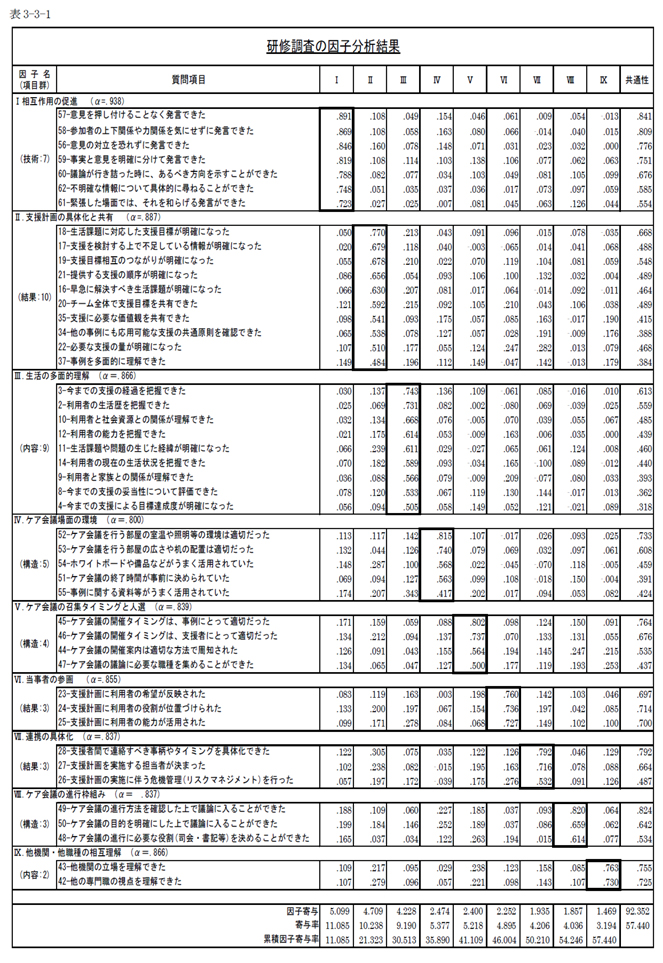

「理想的な個別支援会議モデル」の抽出を目的に、研修調査データについて因子分析を行った。

第2 章 第1 項で述べた64 の質問項目について、各項目に対する回答の度数分布と平均値および標準偏差を参照して床効果・天井効果のチェックを行い1)、分布に著しい歪みのないことを確認したのちに、因子分析(主因子法、バリマックス回転)を行った。

因子数の決定については、固有値1 以上の値を示した全ての因子について分析を実行し、解釈可能性から9 因子解を採用した。項目の削除については、1 因子につき0.40 未満かつ2 因子にまたいで0.40 以上の因子負荷量を示す項目を削除した。最後に、抽出された各因子を構成する下位項目、および抽出された全ての項目について信頼性係数(α)を算出した。

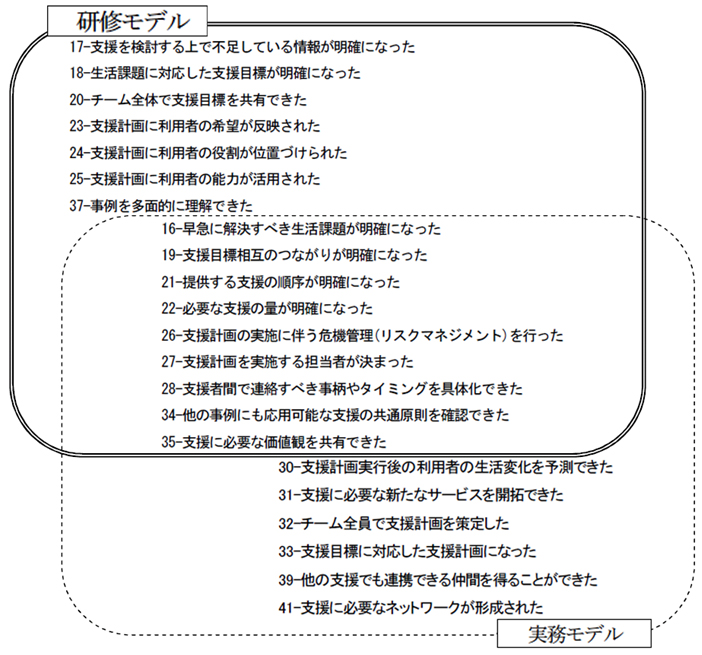

因子分析の結果、46 項目から構成される9 因子解が抽出された。以下、先述した質問項目群の分類をもとに因子を解釈した。

第Ⅰ因子は質問項目群の「技術」に関する項目で構成されていた。発言や質問の仕方あるいは議論が硬直した際の対処方法に関する内容であることから「相互作用の促進」とした。第Ⅱ因子は「結果」に関する項目で構成されていた。個々の支援目標や支援目標相互のつながり、提供すべき支援の量や順序、不足する情報や早急に解決すべき生活課題の明確化、さらには支援に必要な価値観を共有する項目であることから「支援計画の具体化と共有」とした。第Ⅲ因子は「内容」に関する項目で構成されていた。これまでの支援の経過や妥当性の評価、利用者の生活歴や生活課題が生じた経緯、現在の生活状況や利用者の能力把握、家族や社会資源の関係を把握する項目であることから「生活の多面的理解」とした。第Ⅳ因子は「構造」に関する項目で構成されていた。ケア会議を行う部屋の広さや明るさ、備品や資料の活用、ケア会議の時間設定等の項目であることから「ケア会議場面の環境」とした。第Ⅴ因子は「構造」に関する項目で構成されていた。ケア会議の開催タイミングや案内方法、会議に必要な職種に関する項目であることから「ケア会議の召集タイミングと人選」とした。第Ⅵ因子は「結果」に関する項目で構成されていた。利用者の希望、能力、役割が支援計画に反映される項目であることから「当事者の参画」とした。第Ⅶ因子は「結果」に関する項目で構成されていた。支援計画の担当者を決め、連絡すべき事柄やタイミング、危機管理に関する項目であることから「連携の具体化」とした。第Ⅷ因子は「構造」に関する項目で構成されていた。ケア会議開催時に目的、進行方法、役割を決める項目であることから「ケア会議の進行枠組み」とした。第Ⅸ因子は「内容」に関する項目で構成されていた。多機関の立場や他職種の視点を理解する項目であることから「他機関・他職種の相互理解」とした。

各因子の信頼性係数(α)は、第Ⅰ因子から順に、.938、.887、.866、.800、.839、.855、.837、.837、.866であり、全46 項目間のそれ.933 といずれも高値を示した。さらに、このモデルの適合度を示すKMO(Kaiser-Meyer-Olkin)測度は0.912、累積因子寄与率は57.44%であった。

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧になれます。

2 実務調査

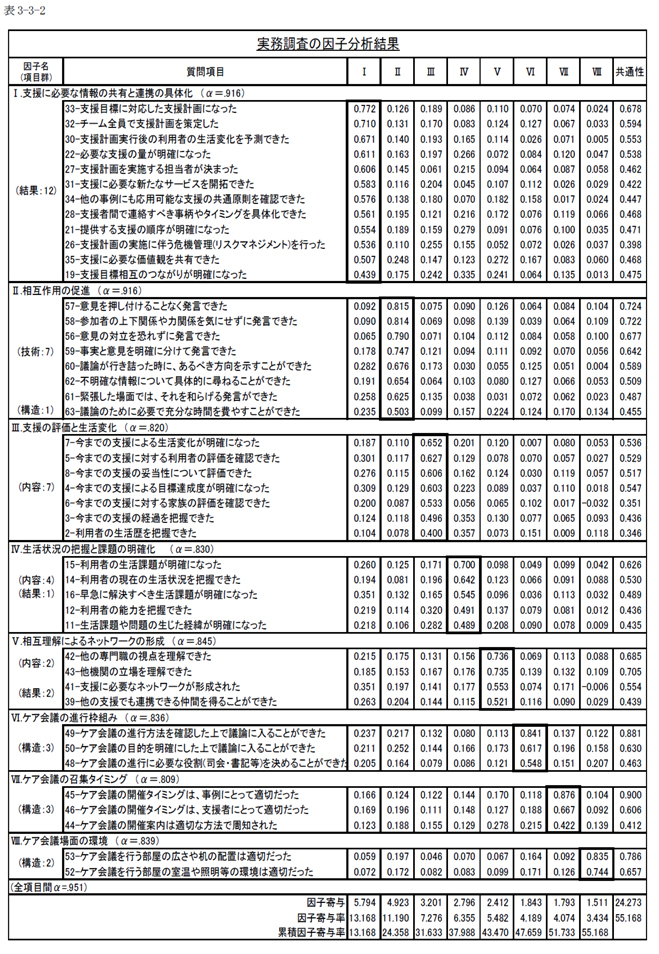

次に、福祉現場で行われる「個別支援会議の実情」を把握するために、実務調査データについて因子分析を行った。

分析の手順は「研修調査」と同様、全ての項目について床効果・天井効果のチェック1)を行ったのちに因子分析(主因子法、バリマックス回転)を行い、各因子の下位項目および全ての項目について信頼性係数(α)を算出した。モデル適合度の測定にはKMO(Kaiser-Meyer-Olkin)測度を用いた。

因子分析の結果、44 項目から構成される8 因子解が抽出された。因子の解釈は次の通り。

第Ⅰ因子は支援計画の実行にあたり、共有すべき情報や具体化すべき連携方法に関する項目であることから「支援に必要な情報の共有と連携の具体化」とした。第Ⅱ因子は、発言や質問の仕方あるいは議論が硬直した際の対処方法に関する内容であることから「相互作用の促進」とした。第Ⅲ因子は、これまで行ってきた支援の妥当性やそれによる生活の変化を評価する項目であることから「支援の評価と生活変化」とした。第4 因子は、利用者の能力や生活状況を把握すると同時に課題を明らかにする項目であることから「生活状況の把握と課題の明確化」とした。第Ⅴ因子は、他の職種や機関を理解することによるネットワーク形成に関する項目であることから「相互理解によるネットワーク形成」とした。第Ⅵ因子は、ケア会議開催時の目的、進行方法、役割を決める項目であることから「ケア会議の進行枠組み」とした。第Ⅶ因子は、ケア会議の開催タイミングや案内方法に関する項目であることから「ケア会議の召集タイミング」とした。第Ⅷ因子は、ケア会議を行う部屋の広さや明るさに関する項目であることから「ケア会議場面の環境」とした。

各因子の信頼性係数は、第Ⅰ因子から順に.916、.916、.820、.830、.845、.836、.809、.839。また、全44項目間の信頼性係数はα=.951 でありいずれも高値を示した。モデルの適合度を示すKMO 測度は0.947。累積因子寄与率は55.168%であった。

3 因子構造の比較

抽出された因子構造について、項目群を軸に整理すると次のように整理された。

「構造」および「技術」項目群に関する因子については大差は認められなかったが、「内容」および「結果」に関する因子について特徴的な傾向が認められた。

「内容」項目群に関する因子は、研修調査では「Ⅲ生活の多面的理解」、「Ⅸ他機関・他職種の相互理解」の2因子で構成されていた。これらは、事例の生活を広く多面的に理解する内容、および協力する関係機関や他の職種について相互に理解を深める内容であった。一方、実務調査では、「Ⅲ支援の評価と生活変化」、「Ⅴ相互理解によるネットワーク形成」、「Ⅳ生活状況の把握と課題の明確化」の3 因子で構成されていた。これらは、提供してきた支援に対する評価や、それによる生活変化の把握、あるいは他機関他職種による相互理解およびネットワーク形成、さらには生活状況の把握と課題の明確化という内容であった。

「結果」項目群に関する因子は、研修調査では「Ⅱ支援計画の具体化と共有」、「Ⅵ当事者の参画」、「Ⅶ連携の具体化」の3 因子で構成であった。一方の実務調査では、「Ⅰ支援に必要な情報の共有と連携の具体化」の1 因子のみであった。この因子は、研修調査の「Ⅱ支援計画の具体化と共有」と「Ⅶ連携の具体化」が結合した内容と考えることができる。

因子構造をてがかりに「個別支援会議の概念」を把握すると、次のような特徴をあげることができよう。

①実務調査は、「これまで行ってきた支援」や「現在の問題や課題」に関する具体的・実践的な内容に関する因子が特徴的である。

②研修調査は、実務調査に加えて「事例の生活を多面的に理解する視点」や「当事者の参画」という因子が特徴的である。

| 表 3-3-3 「研修調査」と「実務調査」の因子名の比較 | ||

| 研修調査(9 因子) | 実務調査(8 因子) | |

| 項目群 | 因子名 | 因子名 |

| 構造 | Ⅳ.ケア会議場面の環境 Ⅴ.ケア会議の召集タイミングと人選 Ⅷ.ケア会議の進行枠組み |

Ⅷ.ケア会議場面の環境 Ⅶ.ケア会議の召集タイミング Ⅵ.ケア会議の進行枠組み |

| 内容 | Ⅲ.生活の多面的理解 Ⅸ .他機関・他職種の相互理解 |

* Ⅲ.支援の評価と生活変化 * Ⅴ.相互理解によるネットワーク形成 * Ⅳ.生活状況の把握と課題の明確化 |

| 結果 | Ⅱ.支援計画の具体化と共有 Ⅵ.当事者の参画 Ⅶ.連携の具体化 |

* Ⅰ.支援に必要な情報の共有と連携の具体化 |

| 技術 | ⅠⅠ.相互作用の促進 | Ⅱ.相互作用の促進 |

第4節 因子を構成する質問項目の比較

因子分析によって抽出された因子構造について、研修調査および実務調査の各質問項目を整理する。

以下、研修調査による因子構造を「研修モデル」、実務調査による因子構造を「実務モデル」とする。

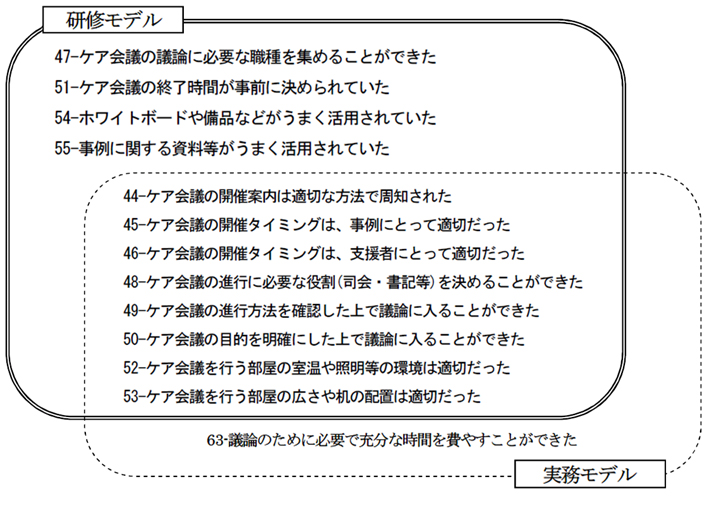

1 構造項目群の比較

「構造」項目群は、個別支援会議の「枠組み」を形成する項目として重要である。質問項目として設定した内容は、参加する職種、開催時間、会議の目的、役割、進行方法、部屋の環境等に関する設問であった。

研修および実務モデルに共通する項目は、個別支援会議の開催タイミング、個別支援会議の役割、進行方法、会議を行う部屋の環境に関する項目であった。つまり、個別支援会議は適切なタイミングで開催され、会議の目的や進行方法あるいは役割が確認され、議論に適切な環境下で開催されていることがうかがえた。

研修モデルでは、これに加えて、職種の召集、終了時間の設定、備品や資料の活用等に関する項目があげられていた。一方の実務モデルでは、議論に必要な充分な時間を費やす項目が残されていた。

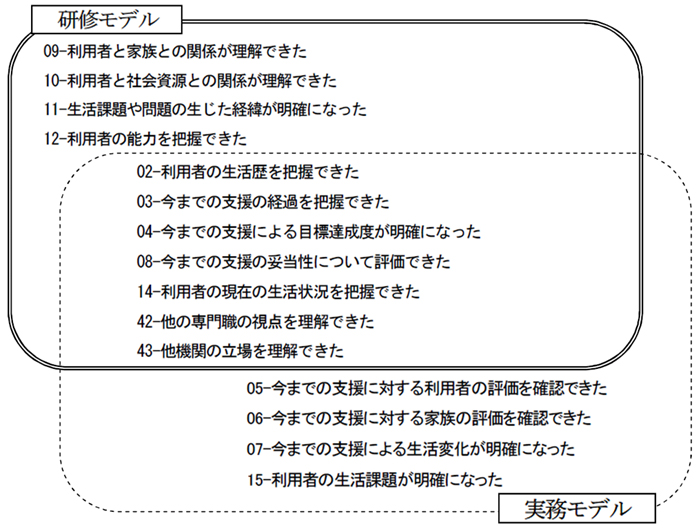

2 内容項目群の比較

「内容」項目群は、個別支援会議の中で具体的に評価・検討されるであろう内容を設定したものである。具体的には、事例提出者の意図、利用者の生活歴、過去の支援に関する目標達成度や評価、利用者や家族の関係、社会資源の関係、問題発生の経緯、利用者の能力や希望等で構成されるものであった。

研修および実務モデルに共通する項目は、過去の生活歴や現在の生活状況、支援経過の把握、目標達成度や妥当性の評価、そこにかかわる専門職の視点や機関の立場を理解する項目であった。つまり、利用者の過去の生活状況を把握するとともに、そこで提供されて支援の内容や目標達成状況を評価し、同時に専門機関や職種の立場や視点を理解していることがうかがえた。

研修モデルでは、利用者と家族あるいは社会資源との関係、利用者の能力評価、課題や問題が発生した経緯に関する項目が含まれており、事例の生活を多面的に理解しようとする内容が示された。一方、実務モデルでは、今までの支援に対する利用者あるいは家族の評価や、支援による生活の変化、生活課題の明確化に関する項目が含まれていた。

事例の生活を多面的に理解しようとする研修モデルに比べて、実務モデルでは生活課題や支援に対する評価にウェイトが置かれた内容になっていた。

3 結果項目群の比較

「結果」項目群は、解決すべき生活課題、不足情報、個々の支援目標のつながりや順序、不足する社会資源等を明確にする項目など、いわゆる支援計画に関する項目であり、利用者の希望や能力の反映、危機管理計画、支援計画の実施担当者、価値観の共有、支援目標に応じた計画を確認する項目で構成されたものであった。

研修および実務モデルに共通する項目は、提供する支援の順序や量の明確化、支援目標相互のつながり、早急に解決すべき課題の明確化やリスクマネジメント、支援担当者の決定や連絡タイミング、支援の原則や価値観に関する内容であった。

これらに加えて研修モデルでは、不足情報の明確化、利用者の希望や能力や役割を支援計画に反映させる内容が示された。一方の実務モデルでは、生活変化の予測、新たなサービスの開拓、連携できる仲間の獲得、支援ネットワークの形成などが含まれていた。

「利用者の参画」にウェイトを置く研修モデルに比べて、実務モデルでは、サービスの開拓や連携、支援ネットワークの形成にウェイトが置かれた内容になっていた。

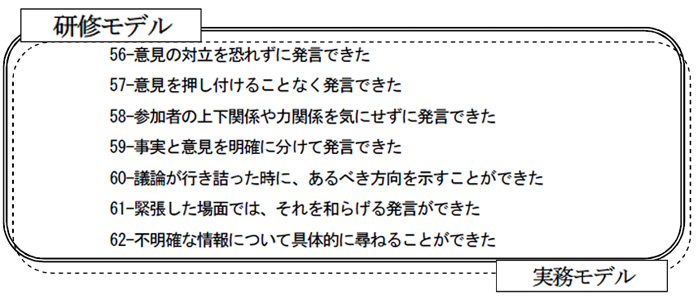

4 技術項目群の比較

「技術」項目群は、個別支援会議の「内容」を吟味し「結果」を導くために必要な技術を想定した項目として、意見の対立を恐れない、意見を押し付けない、上下関係や力関係を気にしない、葛藤状態の回避、具体的な質問等の項目を設定した。

抽出された会項目は、研修および実務モデルともに共通した内容であり、意見の対立を恐れず押し付けない発言、上下関係を気にしない発言、事実と意見を分けた発言、葛藤や緊張場面の対処、不明確情報の確認などが示された。

第5節 個別支援会議の結論に影響を与える変数

外在変数として設定した項目、「実行可能で具体的な支援計画の策定」および「支援者が直面する課題や問題に関する見通しを立てること」は個別支援会議のアウトプットと考えることができる。これらに影響を与える変数を特定するために、重回帰分析(ステップワイズ法、F 値確立:投入0.05、除去0.055)を行った。目的変数はそれぞれの外在変数とし、説明変数は質問紙から目的変数を除外した62 項目とした。

1 「実行可能で具体的な支援計画の策定」に影響を与える変数

1-1 研修調査

研修調査における「実行可能で具体的な支援計画の策定」に影響を与える変数は計11 項目。全ての項目が0.5%水準で有意であり予測に寄与していた。決定係数を示すR2 乗値は0.546(自由度調整済みR2 乗:0.539)であった。分散分析の有意確立が0.000 であることから統計的な水準は満たされていた

| 表3-5-1 係数の結果 | |||||

| 非標準化係数 | 標準化係数 | t | 有意確率 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| B | 標準誤差 | ベータ | |||

| (定数) | 0.005 | 0.152 | 0.034 | 0.973 | |

| 30-支援計画実行後の利用者の生活変化を予測できた | 0.297 | 0.031 | 0.293 | 9.459 | 0.000 |

| 16-早急に解決すべき生活課題が明確になった | 0.158 | 0.034 | 0.139 | 4.624 | 0.000 |

| 32-チーム全員で支援計画を策定した | 0.153 | 0.026 | 0.176 | 0.176 | 0.000 |

| 27-支援計画を実施する担当者が決まった | 0.115 | 0.024 | 0.140 | 4.869 | 0.000 |

| 21-提供する支援の順序が明確になった | 0.113 | 0.031 | 0.108 | 3.621 | 0.000 |

| 40-納得のいく結論を導くことができた | 0.113 | 0.031 | 0.112 | 3.684 | 0.000 |

| 12-利用者の能力を把握できた | -0.107 | 0.025 | -0.116 | -4.329 | 0.000 |

| 34-他の事例にも応用可能な支援の共通原則を確認できた | 0.117 | 0.032 | 0.108 | 3.656 | 0.000 |

| 25-支援計画に利用者の能力が活用された | 0.095 | 0.028 | 0.101 | 3.355 | 0.001 |

| 36-この地域に不足する社会資源が明確になった | -0.086 | 0.024 | -0.102 | -3.602 | 0.000 |

| 50-ケア会議の目的を明確にした上で議論に入ることができた | 0.054 | 0.024 | 0.06 | 2.239 | 0.025 |

| 表3-5-3 分散分析結果 | |||||

| 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F 値 | 有意確率 | |

| 回帰 | 342.586 | 11 | 31.144 | 82.552 | .000 |

| 残差 | 284.837 | 755 | 0.377 | ||

| 全体 | 627.424 | 766 | |||

1-2 実務調査

実務調査における「実行可能で具体的な支援計画の策定」に影響を与える変数は計10 項目。全ての項目が0.5%水準で有意であり予測に寄与していた。決定係数を示すR2 乗値は0.655(自由度調整済みR2 乗:0.653)であった。

| 表3-5-4 係数の結果 | |||||

| 非標準化係数 | 標準化係数 | t | 有意確率 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| B | 標準誤差 | ベータ | |||

| (定数) | -0.085 | 0.089 | -0.954 | 0.340 | |

| 30-支援計画実行後の利用者の生活変化を予測できた | 0.336 | 0.022 | 0.326 | 15.554 | 0.000 |

| 32-チーム全員で支援計画を策定した | 0.193 | 0.018 | 0.213 | 10.848 | 0.000 |

| 27-支援計画を実施する担当者が決まった | 0.156 | 0.019 | 0.165 | 8.353 | 0.000 |

| 18-生活課題に対応した支援目標が明確になった | 0.127 | 0.022 | 0.106 | 5.714 | 0.000 |

| 28-支援者間で連絡すべき事柄やタイミングを具体化できた | 0.104 | 0.020 | 0.100 | 5.076 | 0.000 |

| 40-納得のいく結論を導くことができた | 0.084 | 0.021 | 0.078 | 3.954 | 0.000 |

| 51-ケア会議の終了時間が事前に決められていた | -0.041 | 0.012 | -0.053 | -3.493 | 0.000 |

| 36-この地域に不足する社会資源が明確になった | -0.048 | 0.015 | -0.051 | -3.260 | 0.001 |

| 25-支援計画に利用者の能力が活用された | 0.054 | 0.018 | 0.058 | 3.065 | 0.002 |

| 41-支援に必要なネットワークが形成された | 0.044 | 0.021 | 0.039 | 2.140 | 0.032 |

| 表3-5-5 分析結果(実務調査) | |||

| R | R2 乗 | 調整済み R2 乗 |

推定値の 標準誤差 |

| .809 | 0.655 | 0.653 | 0.573 |

| 表3-5-6 分散分析(実務調査) | |||||

| 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F 値 | 有意確率 | |

| 回帰 | 1009.172 | 10 | 100.917 | 307.148 | .000 |

| 残差 | 531.614 | 1618 | 0.329 | ||

| 全体 | 1540.786 | 1628 | |||

1-3 項目の異同

上記、研修調査および実務調査から得られた結果を「構造」「内容」「結果」「技術」の軸で整理すると以下のようになった。

| 表3-5-7 「実行可能で具体的な支援計画の策定」に影響を与える項目 | ||

| 研修 | 実務 | |

| 構造 | 50-ケア会議の目的を明確にした上で議論に入ることができた | 51-ケア会議の終了時間が事前に決められていた |

| 内容 | 12-利用者の能力を把握できた | |

| 結果 | 16-早急に解決すべき生活課題が明確になった | 18-生活課題に対応した支援目標が明確になった |

| 21-提供する支援の順序が明確になった | 28-支援者間で連絡すべき事柄やタイミングを具体化できた | |

| 34-他の事例にも応用可能な支援の共通原則を確認できた | 41-支援に必要なネットワークが形成された | |

| 25-支援計画に利用者の能力が活用された | ||

| 27-支援計画を実施する担当者が決まった | ||

| 30-支援計画実行後の利用者の生活変化を予測できた | ||

| 32-チーム全員で支援計画を策定した | ||

| 36-この地域に不足する社会資源が明確になった | ||

| 40-納得のいく結論を導くことができた | ||

2 「支援者が直面する課題や問題に関する見通しを立てること」に影響を与える変数

2-1 研修調査

研修調査における「支援者が直面する課題や問題に関する見通しを立てること」に影響を与える変数は計6 項目。全ての項目が0.5%水準で有意であり予測に寄与していた。決定係数を示すR2 乗値は0.342(自由度調整済みR2 乗:0.336)であった。また、分散分析の有意確立が0.000 であることから統計的な水準は満たされていた。

| 表3-5-81 係数の結果 | |||||

| 非標準化係数 | 標準化係数 | t | 有意確率 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| B | 標準誤差 | ベータ | |||

| (定数) | 0.516 | 0.187 | 2.764 | 0.006 | |

| 63-議論のために必要で充分な時間を費やすことができた | 0.218 | 0.03 | 0.255 | 7.366 | 0 |

| 38-他の事例にも役立つ知識を得ることができた | 0.155 | 0.043 | 0.131 | 3.622 | 0 |

| 17-支援を検討する上で不足している情報が明確になった | 0.145 | 0.033 | 0.147 | 4.411 | 0 |

| 64-所属する組織の上司や同僚はケア会議の参加に協力的だった | 0.102 | 0.025 | 0.135 | 4.044 | 0 |

| 35-支援に必要な価値観を共有できた | 0.14 | 0.039 | 0.129 | 3.583 | 0 |

| 54-ホワイトボードや備品などがうまく活用されていた | 0.114 | 0.033 | 0.112 | 3.45 | 0.001 |

| 表3-5-9 モデルル集計結果(実務調査) | |||

| R | R2 乗 | 調整済み R2 乗 |

推定値の 標準誤差 |

| 0.584 | 0.342 | 0.336 | 0.707 |

| 表3-5-10 分散分析結果 | |||||

| 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F 値 | 有意確率 | |

| 回帰 | 196.546 | 6 | 32.758 | 65.613 | .000 |

| 残差 | 378.938 | 759 | 0.499 | ||

| 全体 | 575.484 | 765 | |||

2-2 実務調査

実務調査における「支援者が直面する課題や問題に関する見通しを立てること」に影響を与える変数は計9 項目。全ての項目が0.5%水準で有意であり予測に寄与していた。決定係数を示すR2 乗値は0.487(自由度調整済みR2 乗:0.484)であった。

| 表3-5-11 係数の結果 | |||||

| 非標準化係数 | 標準化係数 | t | 有意確率 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| B | 標準誤差 | ベータ | |||

| (定数) | 0.160 | 0.103 | 1.557 | 0.120 | |

| 40-納得のいく結論を導くことができた | 0.144 | 0.020 | 0.162 | 7.024 | 0.000 |

| 63-議論のために必要で充分な時間を費やすことができた | 0.124 | 0.022 | 0.134 | 5.733 | 0.000 |

| 65-次回のケア会議日程を決めることができた | 0.087 | 0.013 | 0.131 | 6.856 | 0.000 |

| 20-チーム全体で支援目標を共有できた | 0.105 | 0.022 | 0.108 | 4.658 | 0.000 |

| 56-意見の対立を恐れずに発言できた | 0.119 | 0.019 | 0.128 | 6.169 | 0.000 |

| 64-所属する組織の上司や同僚はケア会議の参加に協力的だった | 0.138 | 0.021 | 0.136 | 6.473 | 0.000 |

| 8-今までの支援の妥当性について評価できた | 0.092 | 0.019 | 0.099 | 4.872 | 0.000 |

| 50-ケア会議の目的を明確にした上で議論に入ることができた | 0.091 | 0.019 | 0.101 | 4.736 | 0.000 |

| 21-提供する支援の順序が明確になった | 0.086 | 0.020 | 0.096 | 4.302 | 0.000 |

| 表3-5-12 モデル集計結果 | |||

| R | R2 乗 | 調整済み R2 乗 |

推定値の 標準誤差 |

| .698i | 0.487 | 0.484 | 0.574 |

| 表3-5-13 分散分析結果 | |||||

| 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F 値 | 有意確率 | |

| 回帰 | 505.264 | 9 | 56.14 | 170.407 | .000 |

| 残差 | 531.731 | 1614 | 0.329 | ||

| 全体 | 1036.994 | 1623 | |||

2-3 項目の異同

上記、研修調査および実務調査から得られた結果を「構造」「内容」「結果」「技術」の軸で整理すると、以下のようになった。

| 表3-5-14 「支援者が直面する課題や問題について見通しを立てることができた」に影響を与える項目 | ||

| 研修 | 実務 | |

| 構造 | 54-ホワイトボードや備品などがうまく活用されていた | 50-ケア会議の目的を明確にした上で議論に入ることができた |

| 63-議論のために必要で充分な時間を費やすことができた | ||

| 64-所属する組織の上司や同僚はケア会議の参加に協力的だった | ||

| 内容 | 08-今までの支援の妥当性について評価できた | |

| 結果 | 17-支援を検討する上で不足している情報が明確になった | 20-チーム全体で支援目標を共有できた |

| 35-支援に必要な価値観を共有できた | 21-提供する支援の順序が明確になった | |

| 38-他の事例にも役立つ知識を得ることができた | 40-納得のいく結論を導くことができた | |

| 65-次回のケア会議日程を決めることができた | ||

| 技術 | 56-意見の対立を恐れずに発言できた | |

【第3 章の注】

1) 柳井治夫、繁桝算男、前川眞一、市川雅教「因子分析-その理論と方法-」朝倉書店、p.1、2004 年5 月

2) 古谷野亘、長田久雄「実証研究の手引き」株式会社ワールドプランニング、P.160-164、2004 年2 月