調査研究要旨

キーワード:地域移行 入所施設利用者の独居体験入居 社会資源 エンパワメント

1.調査研究の目的

本調査は障害者支援施設等入所施設利用者の地域生活への移行を推進するための調査研究(以下、本調査研究という)である。

本調査研究の目的は、施設利用者が入所施設から地域移行した場合の生活面での不安や問題を調査し、「入所施設から移行したい」あるいは「独居自立生活ができる」と思えるような支援方法の構築を考察することにある。

また、入所施設等の利用者が重度化高齢化傾向であり、在宅生活者においてもその主たる介護者である家族の高齢化や、不在という現実の中、独居自立生活を実現するための方策を調査研究する必要が急務と思われる。

2.本調査の動機・背景

社会福祉法人めぐみ会(以下、当法人という)の運営する障害者支援施設かしの木ケアセンター入居者へ、地域移行に対する意識をアンケート調査した。その結果、8割弱の方が、否定的な答えを出した。その理由としてあげられたのは、家族への介護負担への遠慮、住居・地域のバリア、夜間や緊急時の不安、そして、経済的不安があった。そうした、不安感から施設での生活をやむなく肯定している感がある。また、現在の施策では、そうした入所施設利用者に対する地域移行へのプロセスに対する支援が不足していると思われる。平成21年度より、漸く体験的にではあるが、身体障害者のCH利用が認められようとしているが、地域での社会資源の活用や、社会参加の機会の提供が利用者ニーズに沿って支援されるには、居宅介護におけるサービスの充実が不可欠と思われる。

本研究の動機は、地域移行が身近でもっと現実的になった場合、ディスエンパワメントしていく利用者の消滅されてしまったように思われた「力」は地域生活による環境変化によって、個人、環境、その相互作用の中でエンパワメントに変容し、もう一度人生を自分の手によって切り開く力を取り戻す願望へと現れるのではないかと推測したことにある。

障害者であるがために、あらゆる可能性を社会、家族、他者から制約され、自らを否定していく人が多数存在する。初めから、あるいはその中途に重度身体障害者として、入所施設生活を始めた多くの方々から、死と向き合い、死を希望し、自分の人生をあきらめた発言を聞く。利用者のあきらめは慢性化し、自分の人生をも依存している方がいることが現実であろう。利用者の本意を支援する為には、まず当事者と、支援する側が明確な共通したニーズをもたなければならない。『本当は、何ができるのか、何をしたいのか』、言葉に出来ないでいる利用者の潜在化され抑圧された思いを明確にし、将来ある自分の人生を、希望を持ち生きてほしいと考えた。そして、その援助方法を考察することとした。障害のある人々が、障害があっても、もう一度人生を自分の手によって切り開く力を取り戻す、そうしたエンパワメント効果が地域生活にあることが、明らかになればよいと考えた。

3. 研究の意義

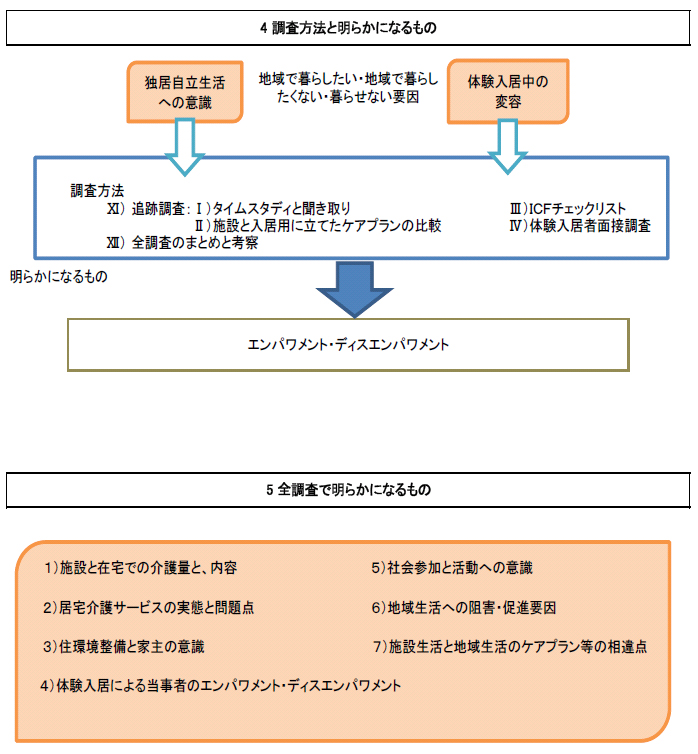

本研究の意義は、重度身体障害者に対する地域生活情報の提供と、実験的に体験入居することで、地域移行への意識がどのように変化するかを調査研究することにある。特に、障害者支援施設において、地域移行を目的とし、地域にある民間アパートを「独居体験入居場所」として取り入れた例は少ない。また、ニーズとして現れた『地域移行』を研究した論文は多数あるが、『地域生活ができない』とディスエンパワメント状態にある方々の支援を研究している例はあまり見られない。『独居体験入居』という行為のもたらす、参加、活動における個人、対人、環境の様々な変化が及ぼす影響、効果を調査研究することに意義があると考える。

また、今回不動産業者の協力を得て、直接家主へのアンケート調査を行うことができた。住環境調査を行うにあたって、通常、不動産業者に行うことが多い。理由としては、家主の情報を集約できず、不動産業者に依頼しても家主の情報を得られないケースが多いためと考えられる。そうした意味で、家主に調査依頼をかけられたことは、調査客体の選定という意味でも貴重であると考えられる。

4. 調査研究の方法

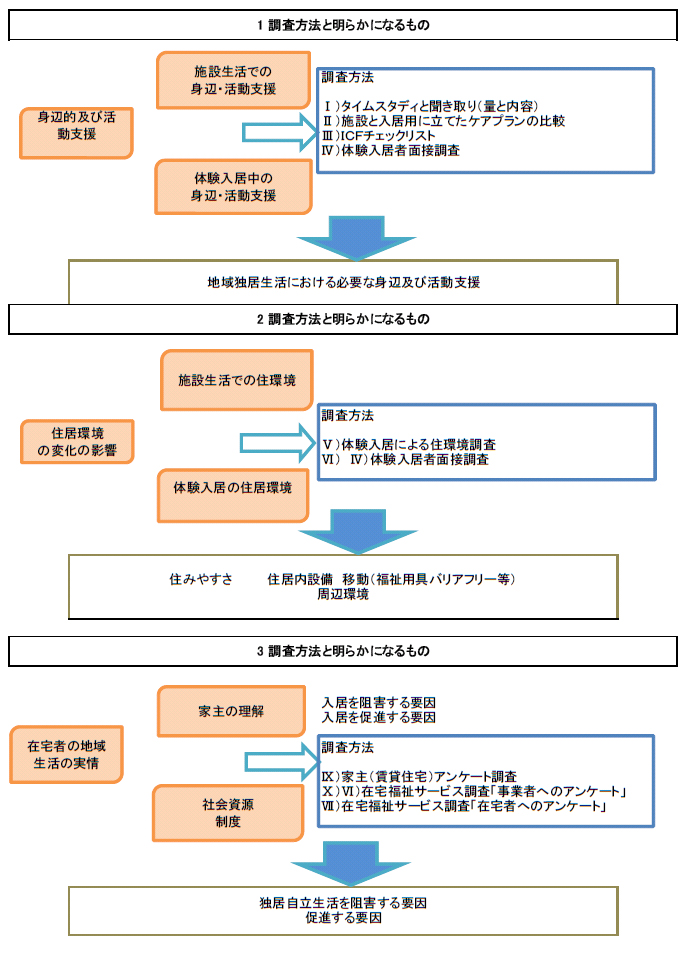

今回の調査研究は、入所施設利用者が独居体験入居(アパートでの一人暮らし)生活を行うという環境等の変化が及ぼす意識変容調査が骨子となる。

また、地域における障害者に対する住環境の提供システムの実態、・地域における福祉サービスの実態調査を行った。

利用者が独居体験入居を行う上での問題点や、生活不安に対し、地域の社会資源がどの程度その解決に対応できるのかを調査した。そして今後、どのような支援と、社会資源が必要なのかを考察に加えた。

平成21年3月8日に行った本調査研究のシンポジウムにお招きした上智大学大塚晃教授がおっしゃられた中に、利用者が地域移行に向かうきっかけが重要とのお話をいただいた。独居体験入居という体験が、きっかけの支援となるのか。そして、入所施設生活と地域、利用者の課題と地域の社会資源等の比較を行うことで、双方が、歩み寄ることで可能となる「地域移行ができる支援、地域移行がしたい利用者支援」を考察した。

今回の調査では、地域移行する場合に考えられる生活環境の変化が、入所施設利用者の意識をどのように変容させるのかという視点と、受け皿となる地域の住環境という視点、そして、生活していく中で、どのような福祉サービスが必要とされるのかを調査した。主な調査は以下のとおりである。

1) 家主への障害者居住に対するアンケートによる意識調査

2) 行政の地域移行への施策や理解に対する面接調査(2市1町の障害福祉課職員)

3) 居宅介護事業者のサービスの内容と量の傾向をアンケート調査

4) 在宅生活者と入所施設利用者の介護実態調査をタイムスタディと面接調査にて行った。

5) 一部バリアフリー化した民間アパートにて入所施設利用者の独居体験入居を行った。

活動、参加の状態を行動記録(日誌等)と、体験入居前・中・後の面接から生活課題を抽出し考察した。

以上の調査によって、

ⅰ 今後の地域移行施策提言を行う。

ⅱ 連携:行政、家主、地域民間団体等、他業種との連携と協力体制と、地域移行が、当事者の意思を尊重し行われていくための機能、社会資源の有効活用モデルを調査研究する。

ⅲ 在宅福祉サービスと入所施設での福祉サービスを比較検討することにより、利用者ニーズに沿った社会資源の開拓と、地域独居自立生活のための福祉サービスの質と量を考察する。

ⅳ 入所施設から、地域での独居自立生活を行うために、体験的入居という経験の必要性を考察する。

5.事業実施計画書

| 1)事業名 | 障害者の地域生活移行を効果的に推進するための調査研究事業 「地域独居自立生活移行のための環境調査」 |

| 2)事業概要 | 入所施設利用者の地域生活への移行を推進することを目的とする。入所施設からの地域自立生活移行者の目標値が23年度までに現状の7%削減とされた。施設入所利用者の多くの方が、重度身体障害者であり、家族の高齢化や不在という現実の中、独居自立生活を実現するための方策を調査研究する。 |

| 3)国庫補助所要額 | 11.100 千円 |

| 4)事業実施予定期間 | 平成20年09月01日 から 平成21年03月31日 まで |

6.調査事業計画書

| 調査名 | 地域独居自立生活移行の為の環境と独居体験入居による意識の変容調査 | |

| 調 査 対 象 |

1)調査対象地区 | S町・F市・FN市 及び埼玉県全域 |

| 2)調査対象者等 | ①家主 ②障害者支援施設利用者と在宅生活者 ③象地区2市1町障害福祉課職員と居宅介護事業者 |

|

| 3)調査方法 | ①家主へのアンケートを郵送にて調査 ②入所利用者・在宅での居宅介護サービス利用者への面接調査 ③居宅介護事業所へのアンケート調査 |

|

| 4)調査客体数 | ①家主(貸主) 約260件(人) ②障害者支援施設利用者のうち独居体験希望者4名、在宅生活者4名 ④対象地域行政(2市1町障害福祉課) ⑤埼玉県内の居宅介護事業者約500事業所 |

|

| 5)主要調査事項及び内容 | ①住環境整備のための行政・家主等の現況調査を行い、公表する。 ②障害特性と施設利用者のニーズを踏まえて試験的移行を複数名に延べ4ヶ月間、モニターとして実際にバリアフリー化したアパート利用を依頼する。環境整備の評価を試みる。 ● 独居体験入居ケアプランを作成。 ● 介護支援時間の施設内での調査と、地域での生活介護時間の調査比較 ● 利用者の希望する環境調査。 ● 移行手順書の作成 ● ICFチェックリストを用い、利用者のエンパワメント変容評価を行う ③居宅介護事業者の現状調査 ④各 市町村の福祉サービス支給量 |

|

*厚生労働省への提出書類を修正・抜粋

7.調査プロット図

8. 調査での配慮

1)自己選択、利用者、職員合議組織決定の原則

今回の独居体験入居に際し、説明会、見学会等を通し、利用者からの希望を優先し、選択していただいた方から決定した。また、職員12名が担当者として関わり、12回の会議を行い研究調査を行った。また、学識経験者の方々に参加いただき、検討委員会を発足し、計4回の委員会を開催し調査研究の精査をお願いした。

2)施設の支援姿勢:エンパワメント(人格的自立への取り組み)に焦点を当て、安全面、経済面に配慮した。

3) 個人情報についての配慮

面接者全員に研究報告に使用するための情報収集という目的、収集方法、使用目的等について本人、身元引受人の両者に同意書をいただいた。また固有名詞はアルファベットに置き換え、さらに部分的に○×記号式に変換し、より判別しにくくした。また今回の報告書、およびシンポジウム資料についても確認していただき、同意をいただいた。

今回、独居体験入居については4名における調査であり、今後の更なる精査が必要とおもわれる。また、急激な環境変化が、利用者の精神的負担となったことで、体験入居中の生活が、消極的になったことも伺える。しかし、今後の重度身体障害者の地域移行への意識変容調査を行ったことは、将来、実践の場での支援方法として、多少なりとも参考になるのではないかと考える。特に、入所施設での地域自立生活移行支援へ影響を与えることを願うものである。

9.結果と考察

住環境整備のための行政・家主等の現況調査として、聞き取りを行った市町村では、厚生労働省が地域生活支援事業としている居住サポート事業と国土交通省が平成18年より施行しているあんしん賃貸支援事業は行われていなかった。国が行おうとしている施策が、地方行政機関へ浸透しきれていないこと、また家主、不動産業者等の連携がなされていない。平成18年度のあんしん賃貸住宅制度は都道府県別の施行は10%余りである。また、家主調査では、障害者への賃貸には協力したいが、経済的不安や、リスクマネジメントにあることが明らかになった。

独居体験入居(試験的地域移行)では、環境の変化が、明らかに利用者の意識に影響を与えた。独居体験前、中、後の面接調査、ケアプランの変更、また、ICFチェックリストでの変化は、3つに分類できた。ひとつは、独居体験入居の経験から施設生活への不満をより増幅させ、地域移行したいという意識変容。2つ目は、独居体験入居中での安全面、住環境への不安から、施設生活をより肯定した施設肯定再確認。3つ目は、施設生活もいいが、地域生活もいいとして、その両方を暮らしに取り入れて生きたいとする合併型となった。

体験入居利用者4名のうち3名の方が、今後の生活の場として、地域独居自立生活に興味を持った。このことで入所施設生活しかないと考えていた方が、エンパワメントに変容してきたことは明らかといえる。しかし、緊急時や夜間のケアについて不安を持ち、日常生活での不便さがディスエンパワメントを引き起こした面もあった。

施設における介護実態と、在宅者の介護の比較においては、家族の負担等については明らかにはしなかったため、身体介護時間と移動や生活支援の比率が大きく相違した。次の研究の課題としたい。また、施設における介護時間は在宅者に比べ低く、外出や、余暇活動に対する介護時間が少ないことが明らかになった。入所施設での介護が、身体介護重視であり、生活重視となっていないことにも起因しているといえる。

今後の課題

社会環境や、生活環境の変化が大きくコンシューマーの意識変容に係ることは明らかではあるが、その環境に心身機能障害によって引き起こされるリスクが生じた場合、ディスエンパワメントに変容していくといえる。地域環境のバリアフリーを進めていくこととともに、居宅介護における安心、安全面の配慮が重要であり、医療、リハビリ、介護といった各専門職の連携体制を構築しなければならないであろう。 また、入所施設利用期間の長さによる意識変容の幅は、今回分析できなかったが、個人の障害の部位や程度、自助自立度ではなく、あきらめや不安、あるいは入所施設生活の肯定等、ディスエンパワメントの変容度によって地域移行への興味の度合いが異なることが感じられた。

総体的に、生活機能障害に応じた環境と支援が可能であれば、地域独居自立生活を望む方は、増加していくといえる。その為には、地域での生活環境、居宅内の日常生活用具、夜間や、緊急連絡体制整備を、当事者の意思を尊重して行うことが必須といえる。

今後の重要な支援体制として、地域移行が当事者の意思を尊重して行われていくためには、ソーシャルワーカーの関与が必要と思える。当事者の生活機能を理解し、ニーズを汲み取り、社会資源を活用できるかという調整機能は、地域移行した生活をする為にそして継続するための重要な機能といえるだろう。