第1章 住環境調査研究報告

第1節 障害者の民間賃貸住宅利用に関する家主の意識調査

1.はじめに

1)背景

①地域移行と民間賃貸住宅利用

障害者の地域移行とは、狭義の意味では入所施設から地域社会へと生活の場を移すことを指す。それには、地域移行を進めるために居住の場、すなわち障害者が生活可能な住宅の確保が不可欠である。障害者プランでは、施設入所者の1割を平成23年までに地域移行させることを目的としており、施設から出たあとの居住先として、福祉ホーム、グループホーム、家族と同居、そして公営住宅や民間賃貸住宅の利用が想定されている。しかし、現状のストックを考えると福祉ホームは不足しており、グループホームは身体障害者の利用が制限されている。また、施設入所者においては家族と同居可能なケースはそれほど多くない。従来、住環境のバリアフリー化が絶対条件である障害者にとって、特定目的公営住宅は経済的な面からも有効な選択肢のひとつであった。ところが、公営住宅政策の変化により今後はバリアフリー化された住宅供給はそう多くは望めない。以上をふまえると、一つは身体障害者グループホームを制度化すること、もう一つは民間賃貸住宅の利用を促すことが、障害者の地域移行といった社会的な大きな流れを止めないために、必要な施策となってくる。賃貸住宅の空き家ストックの増加傾向、高齢化社会に向けたバリアフリー化住宅のストックが社会的に求められていることを踏まえると、いかに民間賃貸住宅を活用するのかが施策の焦点となっている。

②障害者の居住支援制度

障害者等が民間賃貸住宅を利用する際には様々な支援が必要となる。自らの状況にあった物件探し、必要であれば物件改修、賃貸契約時の保証、さらには入居後もケアが必要な場合もあるだろうし、近隣住民との関係もうまくやっていかなければならない。以上の様々な問題解決を支援するため、近年、様々な事業が実施されている。具体的には、障害者自立支援法による居住サポート事業、住宅セーフティネット法を根拠とする、あんしん賃貸支援事業、自治体独自の制度が挙げられる。これらの制度及び事業は、物件情報提供、家賃等債務保証、生活支援の3つの性格にわけられ、行政、不動産店、支援団体等の主体の連携によって、障害者等の円滑な入居と居住継続が目指される。障害者の民間賃貸住宅利用の支援制度は、制度化されたばかりであり、実効的な事業展開にむけ、多くの課題が生じると思われるが、今後とも関連主体の意向などを踏まえ、利用者がより自らが求めるような居住環境を実現できる制度設計が望まれる。

③家主の意識と理解の重要性

民間賃貸住宅を利用するにあたり、利用者は賃貸契約を結ぶ。その契約相手は家主であり、家主の意向や判断が入居の是非や、入居後の生活に大きく影響してくる。物件探しに関しては不動産店の協力が必要であり、入居後のケアは支援団体の存在が不可欠であると同様に、障害者の民間賃貸住宅の利用を促進するためには、家主の理解が重要だといえる。

身体に障害がある人にとっては、トイレや風呂への福祉器具の設置や、床やドアのなどの改修、場合によっては共用部分の改造までも必要かもしれない。居室部分の改修については原状回復が原則であるが、家主の判断によっては費用をかけて原状回復しなくてもよい場合も想定される。さらには、共用部分は家主の同意がなければ改修できない。また、火災報知機の設置などの防災対策や、緊急時の避難経路の確保なども必要である。障害の状況によっては、ヘルパーが頻繁に訪問するケースや24時間常駐のケースもある。障害をもつことにより、民間賃貸住宅の利用には様々な支援が必要であるが、それらの支援を行うこと自体について、家主の理解を求めなければならないのである。

2)本節の目的と構成

以上の背景をうけ、本節では、障害者の民間賃貸住宅利用の実態と、家主の意向の把握を第一の目的とする。次に、家主からみた民間賃貸住宅利用に関する課題を整理し、最後に、家主の協力と理解を促す支援策について考察を加えたい。

本節の構成は、まず調査の概要について述べ、既存統計データを用いて対象地域の民間賃貸住宅の状況を概観する。次いで、家主アンケート調査の結果をもとに、所有物件の状況と障害者入居の実態や、障害者への理解度、障害者の民間賃貸住宅利用の協力への意向についてまとめる。その際に、協力にはどのような具体的な条件が必要なのか、また障害者入居に対していかなる点を不安と感じているのかに焦点をあてたい。さらに、障害者の入居には物件改修を伴うことが多い点を踏まえ、物件改修に対する家主の意識についても触れたい。最後に、実際に障害者が民間賃貸住宅へ入居する際に、どのようなことを求めるのかについてもまとめる。以上の結果をうけて、家主が障害者の入居に理解を示し、協力に至るための支援のありかたを考察することとする。

2.調査の概要

1)調査の対象

本調査では、埼玉県の西部第一障害福祉圏域にある、三芳町、富士見市、ふじみ野市を対象地域とする。調査対象は、賃貸住宅の家主とし、賃貸住宅の種類には集合住宅(アパート、マンション)と戸建住宅を含む。一般的に、家主への調査は対象の特定が困難であり、今回の調査では不動産事業者S社の協力のもと、同事業者の顧客リストから、上の3自治体に住所がある家主の方々を調査対象とした。

2)調査の内容と方法

調査はアンケート調査により実施した。調査の内容と詳細な方法、アンケート回収の状況は【表1-1】に記す。調査期間は2009年1月31日から2月15日、アンケート配布数は259、回収数は61で回収率は23.6%であった。

表1-1 調査実施状況と内容

| 調査時期 | 2009年1月~2月 |

|---|---|

| 調査対象 | 富士見市・S不動産店に登録している 賃貸住宅の家主 |

| 配布・回収方法 | 郵送配布・郵送回収 |

| 回収状況 | 配布数・約259 回収数・61 回収率23.6% |

| 調査内容 | ①所持物件の概要 ・所在地 ・構造 ・築年数 ・家賃帯 ・空室状況 ②障害者等の入居の実態 ・各対象者別の入居実態 ・障害者への理解度、接触体験 ③障害者の民間賃貸住宅利用への意識 ・入居への態度とその理由 ・障害者の入居への不安理由 ・情報の開示とその内容 ④障害者の入居支援に関する課題 ・参加したい研修会 ・物件改造への態度 ・必要な保証内容 ・居住支援関連制度の周知度 |

3)統計データからみる対象地域の民間賃貸住宅の状況

対象地域の住宅の状況を把握するため、平成15年度 住宅・土地統計調査(埼玉版)のデータをまとめる。なお、ふじみ野市は2005年に上福岡市と大井町が合併したのだが、調査時(2003年)の上福岡市のデータのみを掲載している。また所有形態については、三芳町もデータは掲載されていなかった。

まず、所有形態別の割合をみると【表1-2】、借家が全体に占める割合が、両自治体とも4割をこえている。次に、借家の住宅種別割合をみると【表1-3】、民営借家が全体に占める割合が、富士見市で37.8%、旧上福岡市で28.2%と、いずれも埼玉県全体の割合を上回っている。特に、富士見市では全体よりも1割近く高い数値である。一方、公営借家については0.5%、0.3%であり、県全体の1.5%よりも低い割合であった。

次に、各自治体別の住宅の空き家率をみてみる。【表1-4】“居住世帯なし”の割合は、県全体では9.7%であり、富士見市と三芳町はそれぞれ9.7%、9.0%と県全体の数値とそれほど差がみられなかったが、旧上福岡市は16.0%と高い数値を示している。空き家率のなかで、賃貸用住宅の空き家率に絞ってみてみると、県全体が5.9%に対して、三芳町は2.8%と少ないが、富士見市は6.1%と平均より若干高く、旧上福岡市は14.2%と平均よりもかなり高くなっている。

表1-2 住宅の所有形態別の数と割合

| 地域 | 総数 | 持ち家 | 借 家 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |

| 富士見市 | 39,630 | 100.0% | 22,360 | 56.4% | 16,820 | 42.4% |

| 旧上福岡市 | 21,300 | 100.0% | 11,790 | 55.4% | 8,840 | 41.5% |

| 埼玉県 | 2,532,400 | 100.0% | 1623800 | 64.1% | 833,700 | 32.9% |

表1-3 借家種類別の数と割合

| 地域 | 公営の借家 | 公団・公社の借家 | 民営借家 | 給与住宅 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |

| 富士見市 | 180 | 0.5% | 710 | 1.8% | 14,970 | 37.8% | 970 | 2.4% |

| 旧上福岡市 | 60 | 0.3% | 1,930 | 9.1% | 6,000 | 28.2% | 850 | 4.0% |

| 埼玉県 | 37,200 | 1.5% | 80,200 | 3.2% | 646,700 | 25.5% | 69,500 | 2.7% |

表1-4 空き家数と割合

| 地域 | 総 数 | 居住世帯あり | 居住世帯なし | その他・不明 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | うち賃貸用の住宅 | |||||||||

| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |

| 富士見市 | 45540 | 100.0% | 40670 | 89.3% | 4440 | 9.7% | 2800 | 6.1% | 430 | 0.9% |

| 旧上福岡市 | 26290 | 100.0% | 21840 | 83.1% | 4210 | 16.0% | 3740 | 14.2% | 240 | 0.9% |

| 三芳町 | 12610 | 100.0% | 11430 | 90.6% | 1130 | 9.0% | 350 | 2.8% | 50 | 0.4% |

| 埼玉県 | 2826600 | 100.0% | 2532400 | 89.6% | 273100 | 9.7% | 167900 | 5.9% | 21100 | 0.7% |

3.調査の結果

1)所有する賃貸物件状況と障害者入居の実態

①所在地・構造と管理形態【表1-5】【表1-6】【表1-7】

所有する賃貸物件の住所は、富士見市が62.3%といちばん多く、ふじみ野市との回答は1件であった。また、賃貸物件の構造をみると45.9%が木造の物件であり、鉄骨・RC造の物件は14.8%であり、一軒家との回答も2件みられた。管理形態をみると、44.3%が“管理会社へ委託”しており、自己管理しているとの回答は15件であった。

表1-5 物件の所在地

| 所在地 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 富士見市 | 38 | 62.3% |

| 三芳町 | 4 | 6.6% |

| ふじみ野市 | 1 | 1.6% |

| その他 | 3 | 4.9% |

| 不明 | 15 | 24.6% |

| 計 | 61 | 100.0% |

表1-6 物件の構造

| 構造 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 木造 | 28 | 45.9% |

| 鉄骨・RC | 9 | 14.8% |

| 複数 | 11 | 18.0% |

| 一軒家 | 2 | 3.3% |

| 不明 | 11 | 18.0% |

| 計 | 61 | 100.0% |

表1-7 管理形態

| 所在地 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 自己管理 | 15 | 24.6% |

| 管理会社へ委託 | 27 | 44.3% |

| 自己・委託併用 | 2 | 3.3% |

| 不明 | 17 | 27.9% |

| 計 | 61 | 100.0% |

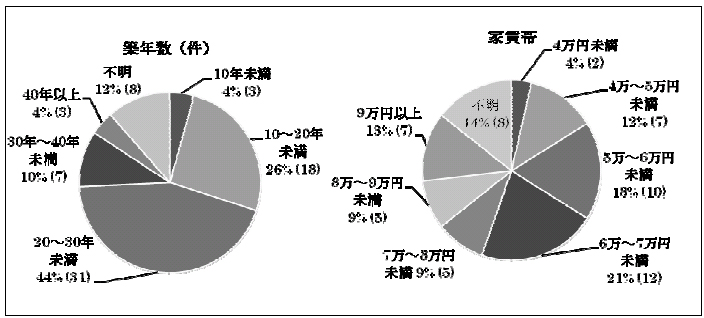

②築年数と家賃帯

築年数をみると、比較的新しい20年未満が30%程度を占めるが、20年以上30年未満の物件が一番多く44%、また40年以上の比較的古い物件も3件みられた。家賃帯をみると、5万円未満が約16%、5万~6万円未満が18%であり、一番多かったのが6万円~7万未満であった。一方、7万円以上の家賃の部件が約30%を占めている。単身世帯における生活保護の家賃扶助額が5万円程度であることを考慮すると、今回調査対象とした家主の物を利用するには、経済的な制約が小さくないことが推測される。

図1-1 物件の築年数と家賃帯

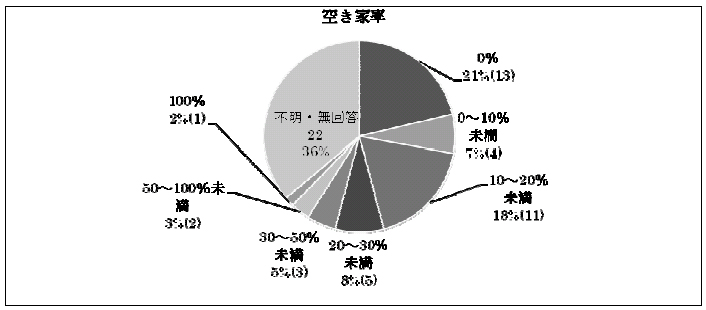

③空き家状況

空き家の割合をみると、全く空き家がないとの回答は13件であり、10%未満をあわせると約28%であった。また空き家が10~20%未満が18%であり、総じて空き家率は高くないといえる。しかしながら、30%以上の空き家率との回答はあわせて6件(9%)あり、物件により空き家率の違いがみられた。

図1-2 物件の空き家率

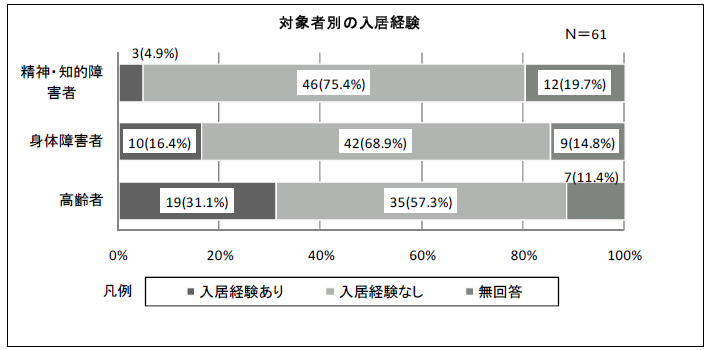

④障害者入居の実態

障害者等の自らの賃貸物件への入居経験の有無について、精神・知的障害者、身体障害者、高齢者の3カテゴリー別に回答してもらった。【図1-3】また対象者別のトラブルの有無についても質問した。

まず、障害者の“入居経験あり”との回答は、精神・知的障害者で4.9%、身体障害者は16.4%であり、高齢者の31.1%と比較し低い回答割合であった。特に、精神・知的障害者は3件のみと非常に少ない。

また、入居した際に“トラブルあり”との回答は高齢者で2件あり、障害者の入居に関しては“トラブルあり”との回答はなかったが、そもそも“障害者が入居した”との回答数が少ないため、参考データにとどめておく。

図1-3 対象者別の入居経験

2)家主からみた障害者の民間賃貸住宅利用への意識

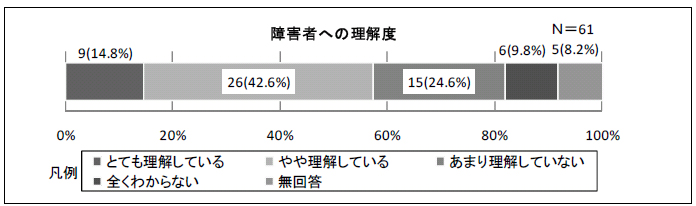

①障害への理解

障害についてどの程度理解しているのかについて、回答者自身の判断で答えてもらった。 【図1-4】“とても理解している”が14.8%、“やや理解している”が42.6%と、あわせて6割近くが障害への理解をしているとの認識であった。

“全くわからない”との回答は6件のみであった。

図1-4 障害者への理解度

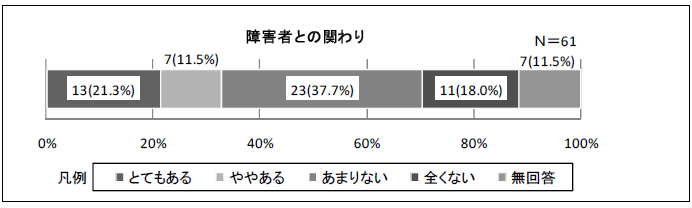

①障害者との関わり

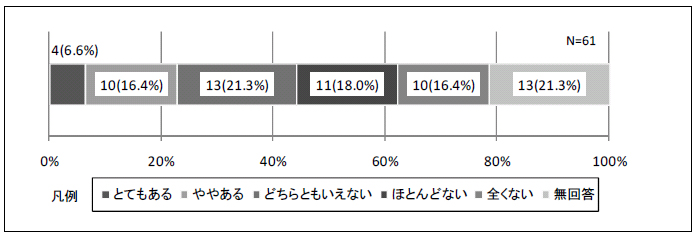

これまで、どの程度障害者との関わりをもった経験があるかについて、4段階で回答してもらった。【図1-5】“とてもある”が21.3%、“ややある”が11.5%とあわせて3割程度が、障害者と関わった経験があるとの結果であった。関わりの具体的内容については、“友人や知人に障害をもつ方がいる”が11件、“身内に障害をもつ方がいる”が10件であった。

【表1-8】

図1-5 障害者との関わり

表1-8 障害者との関わり方

| 関わり方 | 数 | 割合 |

|---|---|---|

| 友人や知人に障害をもつ方がいる | 11 | 55.0% |

| 障害者のボランティア活動をしていた | 4 | 20.0% |

| 近所に障害者が住んでいる | 2 | 10.0% |

| 民生委員などの地域活動で関わった | 1 | 5.0% |

| 障害者に関連する仕事をしている | 3 | 15.0% |

| 身内に障害をもつ方がいる | 10 | 50.0% |

| その他 | 2 | 10.0% |

| 全体 | 20 | 100.0% |

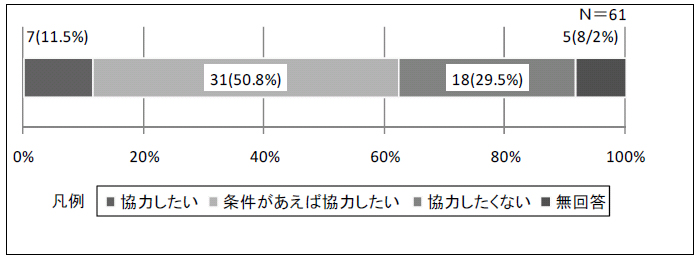

②障害者の賃貸住宅利用への協力について

障害者の賃貸住宅利用について、“協力したい”、“条件があえば協力したい”、“協力したくない”の3段階で答えてもらった。【図1-6】“協力したい”との回答が全体の11.5%、“条件があえば協力したい”が50.8%と一番割合が高く、“協力したくない”との回答が29.5%であった。

つぎに、“条件があえば協力したい”との回答者に、どのような条件が必要かを選択式で回答してもらった。【表1-9】1番多かった回答は“確実な家賃収入”であり、やはり家賃をきちんと払ってくれることが協力の条件として重視してあることが伺える。次いで“トラブル発生時の万全の対応”、3番目の“見守りや緊急時の支援体制”と共に、障害者があんしんして暮らすことのできるような支援のありかたも必要な条件と考えられている。

“協力したくない”理由について回答してもらったところ、“もともと対象としていない”と“トラブルを抱え込みたくない”が9件で一番多かった。ついで“居住支援体制ができていない”との理由が続いており、ここからもトラブルや支援体制がないことが協力の阻害要因となっていることがわかる

表1-9 協力に必要な条件

| 数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 確実な家賃収入 | 24 | 77.4% |

| トラブル発生時の万全の対応 | 19 | 61.3% |

| 見守りや緊急時の支援体制 | 11 | 35.5% |

| 不動産会社の積極的な関与 | 10 | 32.3% |

| しっかりした保証制度 | 10 | 32.3% |

| 福祉関係団体の協力 | 5 | 16.1% |

| その他 | 5 | 16.1% |

| 全体 | 31 | 100.0% |

表1-10 協力しない理由

| 数 | 割合 | |

|---|---|---|

| トラブルを抱えこみたくない | 9 | 50.0% |

| もともと対象としていない | 9 | 50.0% |

| 居住支援体制ができていない | 8 | 44.4% |

| 障害者の生活がわからない | 5 | 27.8% |

| なんとなく不安なので | 7 | 38.9% |

| 不動産会社がすすめないので | 1 | 5.6% |

| その他 | 3 | 16.7% |

| 全体 | 18 | 100.0% |

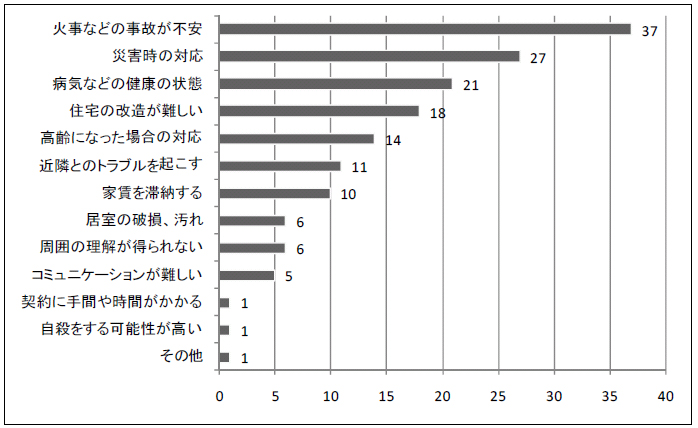

④障害者の入居に関する不安

障害者の民間賃貸住宅利用の際に、1番多くあげられた不安な点は“火事などの事故が不安”であり、家主が自らの財産である物件に対し、大きな被害を及ぼす火事の発生を懸念していることが伺える。次いで、“災害時の対応”や“病気などの健康状態”を不安に感じており、障害をもつがゆえの状態の不安定さや、万が一の際のリスクを危惧している。これらの点は、“住宅の改造が難しい”、“居室の破損や汚れ”等の物件への直接的な影響よりも、強く不安と感じている。一方で“コミュニケーションの難しさ”や“契約に手間や時間がかかる”といった点は、不動産業者が入居者との仲介を基本的に担うため、家主にとっては不安と感じることは少ないことがわかった。

図1-7 障害者の民間賃貸住宅利用に関する不安点

3)物件改修に関する家主の意識

高齢化社会を本格的に迎えた現在、民間賃貸住宅においてもバリアフリー化が求められている。身体障害者が民間賃貸住宅に居住するには、物件改修が必要であることが多いが、改修の是非およびその範囲は、家主の態度、判断に大きく左右される。バリアフリー化に積極的に取り組む家主の物件であれば、より障害者も入居しやすい。よって、以下では、家主のバリアフリー化への関心度と、どの程度の改修ならば許容可能なのかを把握し、より実効的な取り組みの可能性について探る。

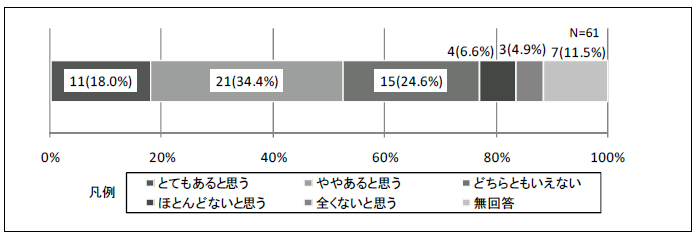

①バリアフリー化への関心の程度

まず、今後のバリアフリー物件の市場価値をどのように考えているのかを伺った。【図1-8】市場価値を“とてもある”との回答が18.0%、“ややある”が34.4%と、あわせて半数以上のひとが、“市場価値がある”と判断している。次いで、所持物件へのバリアフリー化についての興味を聞いたところ【図1-9】、“とてもある”が6.6%、“ややある”が16.4%であった。これらの結果をみると、バリアフリー物件の市場価値は一定程度の評価があるものの、自らの物件のバリアフリー化にはなかなか至らないとの傾向がみてとれる。

図1-8 バリアフリー物件の市場価値

図1-9 所有物件のバリアフリー化への興味

②物件改修について

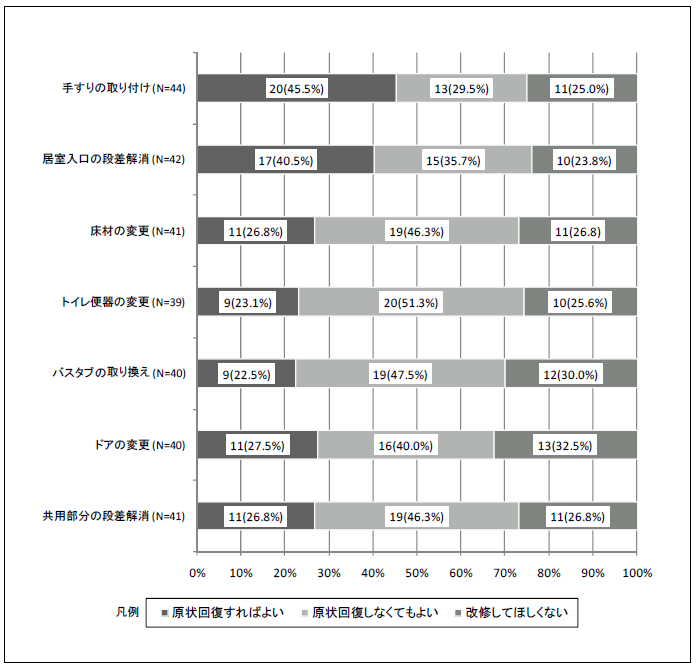

賃貸物件では、退去する際に原状回復が原則であるが、家主が必要ないと判断した際には原状回復する必要は生じない。賃貸物件の改修について、改修箇所ごとに“原状回復すればよい”、“原状回復しなくてもよい”、“改修してほしくない”の3段階で答えてもらった。

結果をみると、“原状回復しなくてもよい”との回答が4割を越えた箇所は、「トイレ便器の変更」51.3%、「バスタブの取り換え」47.5%といった日常生活用具の変更や、「床材の変更」46.3%、「ドアの変更」27.5%、などの居室部分の移動の円滑化のための改修、さらには「共用部分の段差解消」46.3%といった共用部分への解消も含まれている。「手すりの取り付け」や「居室入口の段差解消」は“原状回復しなくてもよい”の回答率は4割以下であるが、“原状回復すればよい”との回答率が、それぞれ4割をこえている。

すべての項目について“原状回復すればよい”、“原状回復しなくてもよい”を合わせた回答率が、回答者の7割をこえており、家主は入居者が必要に応じて行う物件改修に理解を示しているといえる。また、“原状回復しなくてもよい”とする箇所も複数みられ、これはバリアフリー改修された物件のニーズへの期待ともみてとれるだろう。

図1-10 箇所別にみる物件改修の度合

1)家主が障害者の民間賃貸住宅利用について求めること

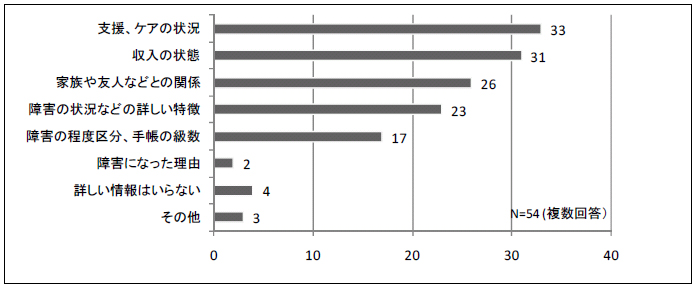

① 利用者の情報開示

障害者が民間賃貸住宅を利用する際に、家主は入居希望者にどのような情報を求めているのかを回答してもらった。【図1-11】1番多かったのは、“支援、ケアの状況”であった。“障害の状況などの詳しい特徴”や“障害の程度区分”よりも、家主にとっては、障害者自身がどのような支援のもとにあるのかを重視している。2番目にあげられた“収入の状態”は、家賃の支払いが滞らないために、家主には重要な情報であろう。

図1-11 入居者について知りたい情報

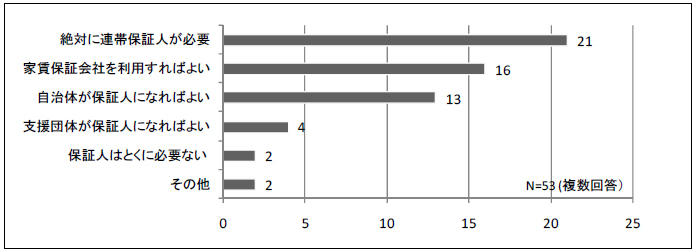

②必要な保証について

賃貸住宅の契約を締結する場合、連帯保証人が求められることがほとんどであるが、障害者の状況によっては、特に施設から地域移行するケースでは、保証人探しが困難であることが多い。家主にとって、どの程度の保証が必要かについて伺った。【図1-12】 “絶対に連帯保証人が必要”が21件と1番多かったが、次いで“家賃保証会社を利用すればよい”との回答も16件あり、家主によっては必ずしも連帯保証人が必要であるわけではないことが伺える。一方で、“保証人はとくに必要ない”との回答は2件のみであった。

図1-12 必要な保証の種類

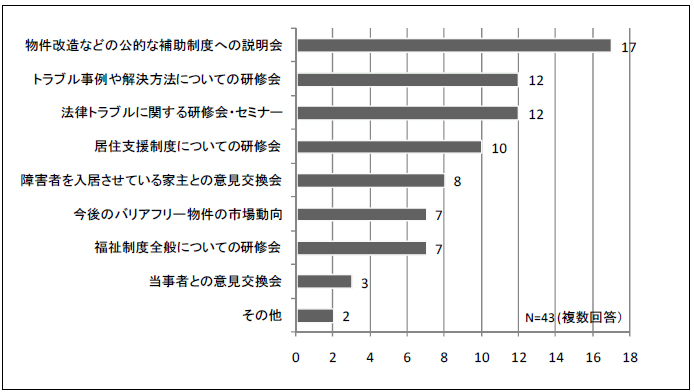

③参加を希望する研修会の内容

障害者の居住支援についての説明会や研修会で、家主にとって参加してみたい内容を具体的に選んでもらった。【図1-13】 一番多かったのは“物件改造などの公的補助制度への説明会”であり、前の物件改造と意識と併せても、この分野への家主の関心の高さがみてとれる。次いで“トラブル事例や解決方法”、“法律トラブルに関するセミナー”となっており、トラブル発生時の様々な対処法を知る重要性も感じている。一方で、“当事者との意見交換”は2件のみであり、家主にとっては当事者の体験を聞くことは有用でないと考えているようである。

図1-13 参加を希望する研究会の内容

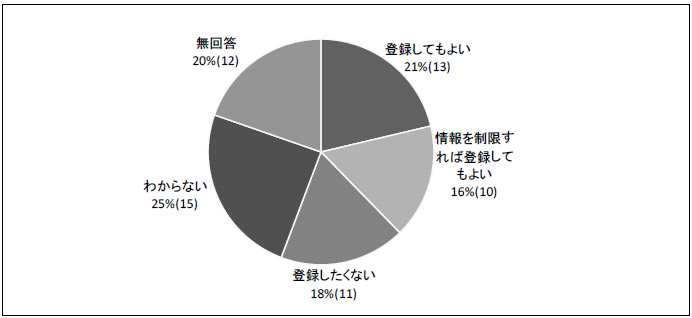

④賃貸物件の登録について

障害者や高齢者に貸してもよい物件がある場合に、公的な機関が運営するWeb上のデータベースに物件情報を登録することの是非を伺った。【図1-14】“登録してもよい”が21%、“情報を制限すれば登録してもよい”が16%と、条件付きながら3分の1以上が登録について肯定的な意見であった。逆に“登録したくない”は18%と少ないが、“わからない”との回答も25%みられた。制限する情報内容や、登録システムの運用自体をみてから判断するといった家主も少なくないといえる。

図1-14 賃貸物件の登録

⑤障害者等の居住支援制度の認知度

障害者等の民間賃貸住宅利用に関する支援制度について、どの程度認知しているのかを、各制度や事業ごとに聞いてみた。【表1-11】一番多かった回答は“障害者グループホーム、ケアホーム”であり、次いで“居宅介護住宅改修費の支給”であった。一方、“あんしん賃貸支援制度、”居住サポート事業“に関しては、知っているとの回答はそれぞれ2件と非常に少なかった。

| 数 | 割合 | |

|---|---|---|

| 居宅介護住宅改修費の支給 | 18 | 29.5% |

| 障害者グループホーム、ケアホーム | 19 | 31.1% |

| 日常生活用具給付等事業 | 9 | 14.8% |

| 高齢者優良賃貸住宅 | 8 | 13.1% |

| 高齢者専用賃貸住宅 | 6 | 9.8% |

| あんしん賃貸支援制度 | 2 | 3.3% |

| 居住サポート事業 | 2 | 3.3% |

| 高齢者住宅財団の家賃等債務保証 | 1 | 1.6% |

| 全体 | 61 | 100.0% |

⑥障害者の居住支援に関する意見

今後の障害者の住まい確保や支援に関する自由意見をまとめた。【表2-12】意見は大きく、「公的な支援の必要性」、「障害・障害者への理解」、「経済的な課題」、「障害者の賃貸は考えていない」にわかれた。

まず、「公的な支援の必要性」では、家賃や物件のバリアフリー化、トラブルや滞納への保証など広範囲にわたる支援が求められている。障害者への賃貸を躊躇している理由に、「経済的な課題」をあげている意見もあり、支援があることで障害者の入居が可能になるケースがあると考えてよい。「障害・障害者への理解」をみると、家主として理解を示していても、周辺の人が無理解であることが問題との意見や、“理解できれば協力する”との意見が挙げられている。一方で、もともと「障害者の賃貸は考えていない」という意見も少なからずみられた。

表1-12 自由意見

| ◆公的な支援の必要性 |

|---|

| ・政府が政策としてどう支援していくか個人負担だけ多くなるような自立破壊の政策をあらためさせる必要がある。大資産家にも応分の負担をしてもらう。公平の原則を税制度にも復活させることを要望します。 ・エレベータの設置、バリアフリー化工事に対する公共支援が手厚く必要,賃料についても国や市町村が支援する必要があるのではないか。また、公営、私営の障害者グループ・ホームをもっと増やす必要がある ・事業としてやっている以上、トラブル、滞納の心配が大きい。社会的に保証する制度があればと思う。 ・公的な支援で居住しやすい賃貸が作れるのなら物件、情報サイト等も増やすべきだと思っている 公的資金の介入が望まれる。大家だけでは対応できないし、負担が大き過ぎる |

| ◆経済的な課題 |

| ・支援したいと思っても、現実は厳しいです。今でも経営に窮していて障害者対応の改造などとてもできません。 ・入居の為の改造費用が一番問題です ・賃貸人の立場からすると、居宅内の改造は可能であるが、共用部分の改造は不可能な場合がほとんどだと思う。(構造上、設備投資上) |

| ◆障害・障害者への理解 |

| ・障害者や高齢者に対する差別の目は、まだ多く残っていると思います。大家が理解しても、他住民の中には嫌な顔をする人もいるはず。収入があって、みんなが住み良い住宅にするには、まだまだ課題が多いと思います。 ・障害者のお話を聞いてこちらの気持ちに合えば、協力させていただく。 ・障害にはさまざまな形の障害があるので、身体障害、知的障害、痴呆等、自分として、不動産業的な仕事をしていないので、これからも具体的にはわからない ・障害者というだけで貸してもらいにくい現実があるかと思いますが、世の中の人は知らないから逃げるので、もっと障害者を世の中に知らせてほしいと思っています。 ・障害者の場合一般社会の受け入れが難しいのは、「知らない」ことに原因があることが問題。理解できれば協力をしない訳ではない。 ・主人が障害を持っていますのでいろいろなことで理解が出来ると思います。 |

| ◆障害者への賃貸は考えていない |

| ・健常者のみで募集しておきたい ・障害者のお客様を受け入れる建築物件になっておりません ・一戸建てなので該当しないので ・1軒建てに付き、ご協力できません。お役に立てず申し訳ありません。 ・障害者への入居はおことわり致します |

4.本節のまとめ

本調査の結果から、対象とした家主にとっては障害者の入居経験はほとんどないことが明らかになった。所持物件の家賃帯をみると、月額6万以下の物件が三分の一程度であり、月額8万円以上の物件も2割程度であった。障害年金や生活保護に頼らざる得ない障害者にとっては、今回対象とした家主の所持物件の価格帯が高いことが、入居経験の少なさにつながっているとも考えられる。一方で、調査対象者の3割程度が障害者と関わりをもっており、障害に理解があると自分で感じている人も半数以上であった。実際、障害者の入居経験がなくとも、障害自体に対してある程度の理解があるという結果は、障害への無知や偏見によって入居を断っているわけではないといえるだろう。

障害者の民間賃貸住宅利用へ協力については、6割以上が条件によっては協力してもよいとの回答であった。入居経験が乏しい実態にも関わらず、協力の意向を示していることは、今後、障害者の民間住宅利用の促進が不可能ではないことを示している。協力のための具体的な条件をみると、家賃収入の確保、トラブルの対策、緊急時の支援などがあげられていた。これらの条件を整えることで、家主のより一層の協力を得ることができそうである。しかしながら、障害者が入居することに対する不安も少なくはなかった。調査結果をみると、物件に被害を及ぼすリスクや、入居者自身の健康や生命へのリスクへの不安が大きいことがわかった。家主にとり大切な財産である物件の安全保障をいかに担保するのかという課題と、障害者自身が地域で安全、安心に暮らすための支援体制づくりといった、地域移行における根本的な課題への対処が望まれていることがわかる。

賃貸物件の改修についても興味深い結果がみられた。調査結果からみられたのは、家主は今後のバリアフリー物件の市場価値を一定程度認めているものの、自らが所有する物件のバリアフリー化には躊躇しているとの傾向であった。一方で、入居者が行う物件改修は多くの箇所で許容し、場合によっては、退去時に原状回復の必要もなしとしていた。以上から推測されることは、家主にとっては経済的な負担がなければ、もしくは少なければ、物件のバリアフリー化をすすめたいと考えているのではないか。参加したい研究会の内容で、物件改造に関する公的な補助が挙げられていたことからも、補助や助成があれば、賃貸物件のバリアフリー化が進む可能性を示唆している。

以上の結果をふまえて、家主の理解と協力を得るための支援策について考察を加えてみたい。まず、第一には障害者が地域生活をおくるための生活支援ケアの充実は欠かせない。家主にとっては、実際に安全、安心に地域で暮らせるのかが、入居の判断の基準になるのであり、十分な支援体制ができていれば、障害の程度が多少重くても問題ないと判断するだろう。また入居の際には、一般の賃貸人と同等の賃貸契約、つまりは安定した家賃や保証内容も求められることから、場合によっては、家賃保証制度や公的な家賃補助などの支援も必要である。さらには、物件改修に関する公的な補助や助成も欠かせない。私的財産である民間賃貸住宅へ、公的な補助を行うことに関しては議論の余地がある。しかしながら、入居者が生活するため、物件改修を補助することでも、原状回復を実施しなければ、結果的には物件がバリアフリー化された状態となる。バリアフリー物件の市場価値をふまえると、バリアフリー化された物件は家主にとってはメリットとなるのである。

ノーマライゼ-ションの思想の浸透とともに、障害者への理解が徐々に進んでいる現在であるが、障害へ理解ある家主だけが障害者に物件を貸しているような状況では、地域移行の目標達成は難しい。ある程度の公的な補助を活用し、高齢化社会がもたらしたバリアフリー物件の市場価値を活かしながら、家主も障害者もともにメリットのある支援策こそが、より実効性のあるものといえるだろう。