第3章 障害者の在宅サービス実態調査

第1節 対象地域におけるサービス提供の実態

1.地域概要

社会福祉法人めぐみ会が福祉事業を行う施設があるS町は、県南部の武蔵野台地の東北部に位置し、人口は約3万7千人である。東京近郊地であるが、町として存在している。 昔から武蔵野の美しい雑木林と整然区画された畑を残す町として知られ、地質は関東ローム層、特産物としてサツマイモが有名である。首都圏からのアクセスも良く比較的自然や、農地が多い環境である。

1)S町の障害福祉計画

以下はS町の障害福祉計画からの抜粋したものを一部加筆したものである

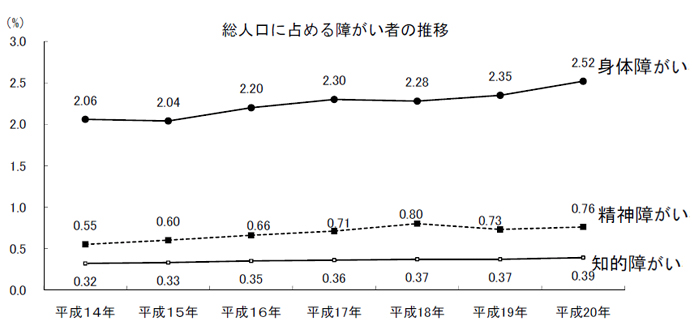

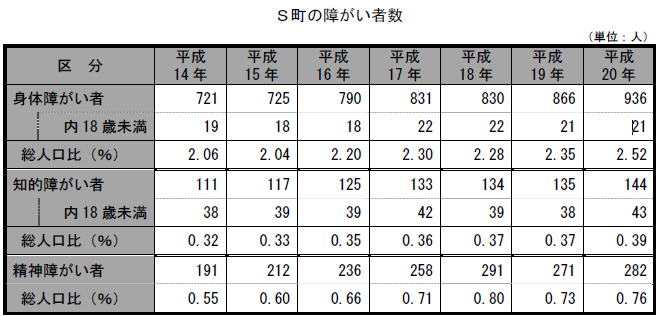

町の障がい者数(平成20年3月末日現在)は全体で1,362人、その内訳は身体障がい者が936人、知的障がい者が144人、精神障がい者が282人となっています。

総人口(平成20年10月末現在37,090人 住民基本台帳)に占める割合をみると、身体障がい者は2.52%、知的障がい者は約0.39%、精神障がい者は0.76%となっています。

各障がいとも年々増加傾向にあり、平成14年と比較すると身体障がい者、知的障がい者は30%増、精神障がい者は48%増となっています。

※各年3月末日現在

※身体障がい者、知的障がい者は各手帳所持者

※精神障がい者数は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第32条(通院医療費公費負担制度)の利用者数。

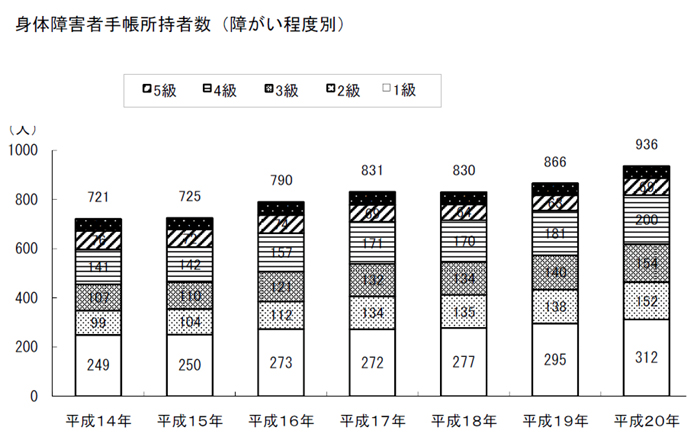

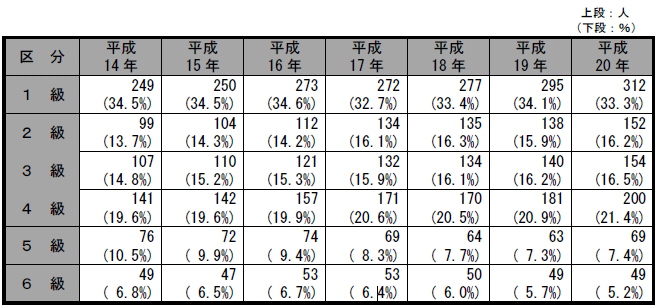

①身体障がい者

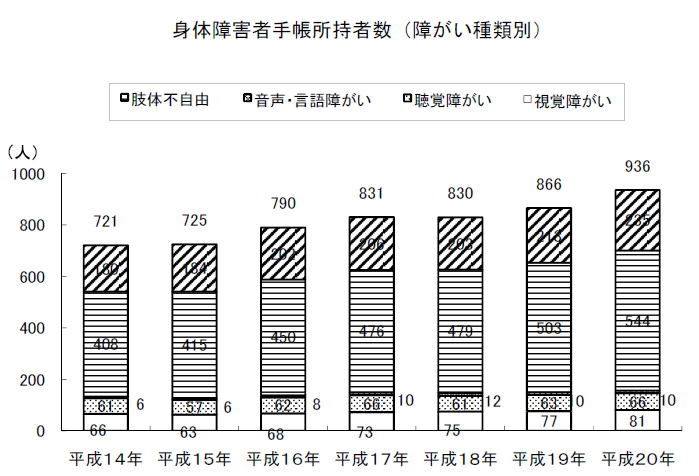

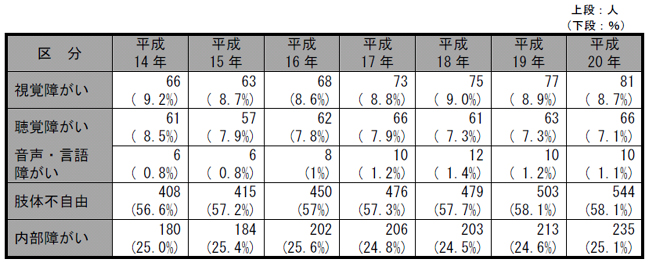

平成20年3月末日現在における身体障がいの種類別の状況は、肢体不自由が544人(全体の58.1%)と最も多く、次いで内部障がい235人(同25.1%)、視覚障がい81人(同8.7%)、聴覚障がい66人(同7.1%)の順となっています。

平成14年と比較すると、肢体不自由は33.3%増、内部障がいは30.6%増、視覚障がいは22.7%増と大きく増加しています。

障がいの程度別の推移をみると、2級の増加とともに、中度である3、4級が増加しています。

※各年3月末日現在

※( )内は手帳所持者全体に占める割合

※各年3月末日現在

※( )内は手帳所持者全体に占める割合

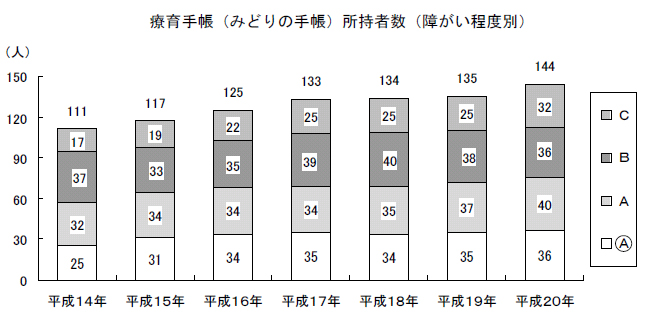

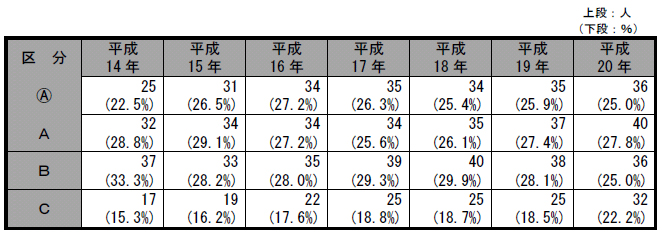

② 知的障がい者

平成20年3月末日現在、町の知的障がいの程度別の状況は、(A)36人(全体の25.0%)、A40人(同27.8%)、B36人(同25.0%)、C32人(同22.2%)となっています。

平成14年と比較すると、(A)が44.0%増加、Cが88.2%増加しており、両極の増加傾向が著しくなっています。

※各年3月末日現在

※( )内は手帳所持者全体に占める割合

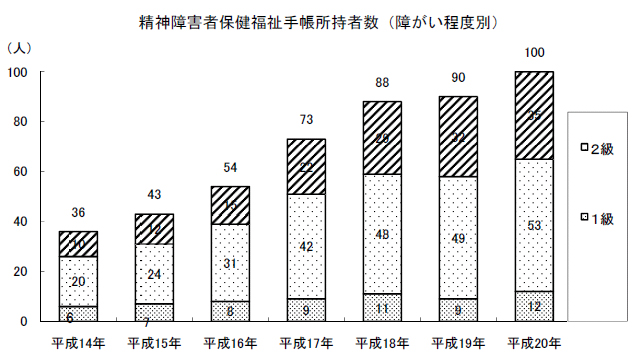

4 精神障がい者

平成20年3月末日現在、町の精神障害者保健福祉手帳所持者の程度別の状況は、1級が12人(手帳所持者数合計の12.0%)、2級が53人(同53.0%)、3級が35人(同35.0%)となっています。平成14年の状況と比較すると、各等級とも大きく増加し、合計数では2.8倍となっています。

また精神障がいに関する通院医療費公費負担制度の利用者数でみると、平成14年の191人から平成18年の282人へと47.6%増加しています。

※各年3月末日現在

※( )内は手帳所持者全体に占める割合

※把握者数は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第32条(通院医療費公費負担制度)の利用者数

また、この地域の福祉は、福祉圏域の中で発展してきた経緯もあり、S町の東にF市、人口約10万6千人、北に位置するFN市、人口10万2千人がある。この二市一町を福祉圏域として、地域活動支援センターは展開している。

2. 調査対象と趣旨

今回の地域移行プロジェクトの施設入所者の地域体験利用を考えた時に、本来ならば地域生活を支えていく社会資源を利用する為には、行政への福祉サービス申請と支給決定が必要不可欠である。その為、地域在宅者の福祉サービス利用状況、特に独居地域生活に必要な居宅介護事業の支給に関わる事項を中心に各行政の実情を聞き取り、そこから見えてくる福祉施策の課題は何かを探りたい。

本当に利用者ニーズに即した支給決定がなされているか、また、行政からの事業所等への率直な意見を聞き取り、どのような展開あるいは連携がとれるか模索する目的で調査を行う。

3.調査報告

1) 各市町村行政の居宅介護事業費予算と決算

表3-1-1 S町

| 年度 | 予算(円) | 決算(円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 14年度 | 4,007,000 | 4,781,091 | 老人福祉費と合算 |

| 15年度 | 5,795,000 | 4,385,290 | 身体・知的・児童 |

| 16年度 | 7,303,000 | 5,484,450 | 身体・知的・児童 |

| 17年度 | 6,964,000 | 4,907,660 | 身体・知的・児童 |

| 18年度 | 6,789,000 | 2,701,712 | |

| 19年度 | 7,181,880 | 1,714,506 | 身体・知的・児童 |

| 20年度 | 2,224,454 |

表3-1-2 F市

| 年度 | 予算(円) | 決算(円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 14年度 | |||

| 15年度 | 36.947.660 | デイサービス・移動支援含む | |

| 16年度 | 37.191.690 | デイサービス・移動支援含む | |

| 17年度 | 36.345.210 | デイサービス・移動支援含む | |

| 18年度 | 24.565.181 | 上半期のみデイサービス・移動支援含まれている | |

| 19年度 | 17.097.759 | 居宅5805時間 重度訪問介護440時間 行動援護198.5時間 |

|

| 20年度 |

表3-1-3 FN市

| 年度 | 予算(円) | 決算(円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 14年度 | |||

| 15年度 | 108,836,000 | K市85,813,000 46人 O町23,023,000 26人 |

|

| 16年度 | 82,397,000 | K市56,354,000 30人 O町26,043,000 28人 |

|

| 17年度 | 72,479,000 | K市49,867,000 50人 O町 22,612,000 17人 |

|

| 18年度 | 84,752,000 | 47,647,000 | 市町村合併 78人 |

| 19年度 | 63,158,000 | 61,701,000 | 101人 |

| 20年度 | 60,216,000 | 61,683,000 | 20年9月末現 102人 |

2) 20年度の1ヶ月の支給時間

表3-1-4 各市町村の居宅介護最多提供時間 (1人当たり1カ月)

| 面接市町村 | 身体介護 | 家事援助 | その他 |

| S町 | 18時間 | 47時間 | |

| F市 | 100時間 | 70時間 | 200時間 (重度訪問介護) |

| FN市 | 150時間 | 75時間 | 18年度~20年度 |

表3-1-5 各市町村の居宅介護最小時間 (1人当たり1カ月)

| 面接市町村 | 身体介護 | 家事援助 | その他 |

| S町 | 1時間 | 2時間 | |

| F市 | 3時間 | 4時間 | |

| FN市 | 5時間 | 2時間 | 18年度~20年度 |

3) 行政面接調査時期及び対象者 面接担当者 中山(社福)めぐみ会職員

表3-1-6 面接対象と日時

| 面接市町村 | 面接調査日時 | 対応者 |

|---|---|---|

| S町 | 平成21年2月25日(水) 13時~14時30分 |

M町役場 健康福祉課 障害福祉係 M係長 |

| F市 | 平成21年3月3日(火) 13時~14時 |

F市 障害福祉課 障害者支援係 M係長 |

| FN市 | 平成21年2月25日(水) 15時30分~16時30分 |

FN市 障害福祉課 障害福祉係 Y氏 |

① 居宅介護支給決定の基準

Q.居宅介護に関して、利用者のサービス支給を決定する際の基準などはありますか?

| S町: | ないです。基準を設けるメリット・デメリット検討中。 |

| F市: | ないです。 |

| FN市: | ないです。作ることが望ましいので、二市一町で検討中。 基準を設ける理由としては、支給決定に不服申請があった時の対応として必要であると感じている。 |

② 利用している利用者の声

Q.利用している在宅障害者の方の福祉サービスに関して、利用内容等で何か行政に話して来る事はありますか?

| S町: | うちでは、そもそも居宅の支給決定が少ないんですよ。大人の人に関しては殆ど話は出てこないんですが、児童に関しては要望している事と実際に希望している事(ニーズ)の支給に差がある。見守りは居宅では出来ないが、そこを強く希望される方がいる。 |

| F市: | 多くの時間のサービス提供を求めないと生活が成り立たない利用者の場合、必ずしもサービス提供が安定している訳ではないので不安と話す方がいます。また、医療的ケアの方は誰でも良いという訳にはいかないため、事業所の中の特定の人に負担が多くなり申し訳なく思うと話しています。 |

| FN市: | 車両を使用するサービスを利用する場合は、生活サポート事業になりますが、生活保護でも100円の負担をもらっているので、居宅や地域生活支援事業では負担金がないため、負担金に対して意見や苦情が出ます。それと利用者の制度理解が難しく、支給決定に関しては、話を聞いていると、希望ニーズと実際に必要な時間とに差があり、必要以上に支給を欲しがる人がいます。行政としては、必要な部分については支給しますが、いらない(利用しない)のに支給してもしょうがないのでそこを理解してもらうのが難しいです。 安心のために多く支給してほしいのでしょうかね?(中山) わかりませんが、福祉サービスは必要である分はきちんと見極めて支給しています。 |

③ 市町村行政から居宅介護事業者への要望

Q.行政の方から居宅介護事業所への要望等はありますか?

| S町: | 特に事業所さんへの要望はないのです。役場に対しても言えないだけなのかもしれませんがうちのほうでも吸い上げられていない。 Q.町の方から事業所に対しての要望や不足事業・支援で何かありますか?(中山) 法に基づいたものは枠があるので、それ以上のものは思いつかないのですが、児童の預かりはどうしてもニーズが高い。それを何でやるかを考えなければならない。 例えば、多動のあるお子さんの預かりをどうするか、施策との関わりにもなってくるのですが、足りないというか受け入れ事業所がない状況です。 知的障害の日中一時事業所の確保が出来ていない。二市一町では、うちだけが確保出来ていないと思います。 |

| F市: | 指定事業所の数はたくさんあるのですが、事業所のスタッフが少ないところが多く増えてほしいです。 ただ居宅事業所以外は、重度訪問介護が3、行動援護が1、包括支援0という実情なので増えてほしいですね。その様な事業所が成り立っていける様に行政としても支援していきたいです。 |

| FN市: | FN市の利用者の声が出てくる背景には、事業者の利用者に対する説明の影響が大きいと感じています。 事業者が利用者に説明する事と行政が必要に応じた支給決定する内容に差が生じてきます。この事が原因と感じています。 事業所側からすると「もらえる物はもらっておいた方が良いよ。」と話し、支援の時に使い分けが出来るから便利だからですかね。(中山) そうかもしれませんが、行政としては必要な支援を見極めて決定している訳だからその部分は理解してほしいと思います。 あと、生活サポートの使いやすさを優先させてしまう事業所への対応に困っています。生活サポートは自立支援法での支給が足りない場合使用できるサービスなのですが、生活サポートばかり使ってしまい困ります。きちんと制度を理解してほしいです。 他には、日中一時の受け入れ先がなくて困ってます。学童の不足(放課後対策)や作業所では中学生以上の方でないと対応が困難な状況で、年齢に対応した事業所を増やしたいです。FN市では、**事業所で6名分確保していますが足りません。 トラブルでは、請求が上がってきたものを訂正する事が多いので困ります。制度の中にあるグレーな部分への対応。事業所の理解力もあるけれど、サービス提供を行い、請求があがってきたものに対して訂正する事も多く困っています。「なぜこのサービスを利用したのか?」確認作業に時間が費やされ、事業所が制度をきちんと理解していればなくなると思うのですが。 |

④行政独自施策

Q.制度にはない行政独自で行っている施策やサービスはありますか?

| S町: | 単独とは、法に基づかない事業等ですか? はい。(中山) 支給している者の中に、「紙おむつの補助」と「駐輪場の補助」 Q場所は決まっているんですか?(中山) 場所はどこでも良くて、自分でみつけてきた場所で月3000円まで支給します。あとは、「バスの遠距離相当分210円月8枚まで(タクシー・燃料費は地域生活支援事業で支給されているから)」学校に通っている児童対象に「通園奨励費」あと県単独事業での「在宅手当て」です。 |

| F市: | うちの独自のサービスはしおりを見ながら確認しますね。ひとつは、「難病生活用具」と 低所得者対策で、「補装具補助」で全額負担してます。負担上限はありますが。それと、「タクシー券」人工透析の方対象で年間100枚まで。それから、F市独自のシステムで児童早期療育システムの確立」これは児童の出生から保健・家庭児童相談員・保育園等の連携がとれているシステムでどこに相談してもつながっています。F市にはM学園があります。あとは、障害の人にも介護保険の高齢福祉課と連携して「緊急時連絡システム」を導入しています。最後にコミュニケーション事業の「手話通訳派遣事業」かな。 |

| FN市: | FN市では、難病対策として「特定疾患見舞金」と手帳申請時に一回だけ5000円分「診断書料金等の助成」と国の基準の1/2を超えた部分については「補装具補助」が出ます。あと「日常生活補助(ストマ全額)」と「紙おむつ支給」県内70市町村あるうちの40市町村位が実施しています。あとは、「利用者負担金上限軽減」そして「手話通訳派遣事業」です。これはコミュニケーション事業の中で18年から養成しています。 |

⑤ 今後の福祉施策・展開

Q.行政としての今後の福祉施策について、検討課題や展開・展望等はありますか?あれば教えて下さい。

| S町: | とにかく今は自立支援協議会が立ち上がって1年になりますけれども、相談支援を町の中でしっかりと位置づけていきたいと思います。その為に、K施設もそうですし、I法人さん、S協議会さん、この辺を核にして、地域の相談支援体制を整備していきたい。その中から浮かび上がってきたニーズを施策に反映させたいんですけど、去年1年やってみて、ようやく相談の体系図・イメージ図が出来上がったんですけど、それを元に各機関で相談を受けていって、中心として受けるのは役場になると思いますが、不十分でそこから各機関に流れたりしてすり合わせ考える。 もう一つは障害児の支援を1年かけて課題整備から始めてどのような施策を組み立てるかという事にかなり力を入れていきたい。各課横断的な支援体制、子供は生まれたときは保健センターで、学校通い始めて学校教育、町はここが一番見えにくい期間で、卒業すれば障害に戻ってくる。その辺の一連の流れの中でどういった支援が出来るかを検討。親は療育の希望がとても多い。S町は***で対応しているが、専門機関に通い療育を受けたい人もいる。療育は専門機関に任せ、支援体制考える必要がある。通う時の支援体制、例えば、本人を通わせる時に兄弟がいた場合にどうするか、側面的に困ることは沢山あると思う。親はどうしても孤独になりがち、働きにいけない時にわれわれがどのような支援が出来るか、保育の問題・日中一時の問題等も含め、親が働く支援がしたいと考えている。親が働けば経済的にも若干の余裕がでると思うし、本人(障害児)との距離が取れると思う。そうする事でより本人と向き合える環境が出来ると思う。その為に親御さんの支援を就労支援と言う形で何とかできないかと考えている。 ハローワークの方とも一緒に協力して検討部会を設置してやっていきたい。 21年度に関しては、コミュニケーション支援事業で手話・要約筆記派遣事業を検討していく。22年度以降で派遣事務所が設置できればよいと考えている。 手話に関しても、要約筆記に関しても現在養成が進んでいる状況で、手話通訳者も21年度の事業が終われば、数名の資格取得者が出る見込み、要約筆記の奉仕員は、講習会を行って、6名の内1名が県登録の試験に合格した。県の派遣事業所に登録して実績を積んでもらいこっちに帰ってきてもらいたいと思っている。 また視聴覚障害者の支援をどのようにしていくかが課題である。 あとの課題としては、大きく4点、ひとつは、「就労支援センター」を21年度予算で設置する予定。事業所・企業との連携し、相談者への能力評価・職業準備等を出来ないかと思っている。町役場にある喫茶を利用し働いてもらい、就労希望者の評価を行い就労支援体制を確立できないかと個人的に考えている。例えば、喫茶で働いてもらい、どのくらいの指示が通るか等の就労評価を行う。ハローワークも興味を示している。今後、連携を取りやっていきたい。次に、「町営の福祉施設の新体系移行」22年度末には新体系へ移行しなければならない。この検討をしていく。そして「適正給付システム」本当に支援が必要な方に支給したい。適正な支援を給付するための基準やシステムを検討したい。最後に「重度障害者支援」行政・法律での支援では不足、新しいサービスを作るのは困難であるが検討したい。 |

| F市: | 財政的負担が増えているため、財政資金の確保が重要で、毎年給付率が10%ずつ伸びています。特別支援学校の卒業生や精神障害者支援いずれも毎年伸びている。重度医療・タクシー利用も伸びている。必要な方へ適切に対応したい。地域生活支援事業の予算も増えている。特に地活。就労支援センターも設置予定。次に、F市においてサービス計画などを含めてどこまでケアマネジメントを行うかが課題。業務量の増大と職員削減に伴い困難になっている。行政と事業所と連携し、自立支援協議会等を通じて、介護保険並みのマネジメントを実施したいとも考える。「利用者ニーズ把握を適切に行う」「給付総量の適正化」「給付システムの確立」「上限管理のあり方と合理化」など。最後に「小児慢性特定疾患日常生活用具支給と児童健康相談STの日数を年10回から12回に増やした。これは、福祉施策の方に関連することですね。 |

| FN市: | 今年度計画を策定中で、緊急的に、日中一時の利用先の確保です。児童の年齢に対応した事業所の確保です。特に小学生、中学生、高校生になると作業所でも対応でkますが、中学生以下は困難な様子で利用施設がないに等しい状況です。次に精神障害者の日中活動の場の確保です。地域活動支援センターⅠ型では、予算がかさむため、就労継続等で検討中。これらの事業を安定化させるためにも市からの依頼だけではなく、事業所の立ち上げから安定して運営が行えるように支援を検討している。 |

4.まとめと考察

二市一町を福祉圏域としたこの地域の背景は、各市町村単独では社会資源に乏しい地域といわざるを得ない状況にある。その中で、福祉圏域で支援していかれる事業については協力・強化体制にある事業の現状がありながらも、各行政の枠を超えられず、単独事業として展開している事業もある。特に相談支援事業及び自立支援協議会についてはそうである。

これが良いのか否かの判断は出来かねるが、少なからずとも各事業が地域在宅障害者やその家族等にとって機能し、分りやすく利用しやすいシステムで運営される事を願い、当法人も協力体制にある。 今回の調査で見えてきた事の大きな特徴が5つあると分析した。

一つ目は、「居宅介護事業の支給決定に関わる基準のあり方」である。現在は各行政共に基準はなく、設けるかどうか検討中であると回答している。その背景には、S町やFN市が述べている様に、基準を設けるメリット・デメリットである。設ける事によって介護保険の様に要介護度に応じた支給で公平性が見えてくると思われ、障害者支援でも区分での必要性とサービス支給の見極めが出来ると思われる。また、支給決定に利用者からの不服申し立てがあった場合に、正当な理由付けが出来る。現状では不服申請があった際の理由が不明瞭である。

デメリットとしては、現在利用者ニーズに即した支給決定を各行政で行っている為、障害程度にはさほど捉われず、利用者の生活状況等の実情に合わせて柔軟に支給されている中で、基準を設けてしまったらそれらが出来なくなる可能性が出てくる。介護保険の様な決め方は障害施策にはあてはまらないと行政サイドでは思っている様であったが、何もない状況では、ある意味利用者の聞き取りを行いケースワーカーの裁量で申請している場合も多く、公平性を欠くと感じている状況もある事も伺えた。

二つ目に「予算」についてである。各行政での予算配分は決まっているようだが、市町村事業等での予算確保に苦慮していた。予算の確保が出来なければ障害者への福祉サービス提供が不十分になり、支給や利用に制限がかかる。毎年福祉にかかる費用は増大傾向で行政としては頭が痛いところであると話していたのが印象に残った。

三つ目に「地域生活支援事業」における日中一時支援事業の利用施設の確保であった。日中一時支援は障害者の方に対してはある程度の利用施設があるが、児童に関しては放課後対策も含めないに等しい状況で、各行政が今後の福祉施策の課題として挙げていた。

S町では、児童の日中一時支援事業は、児童の一時預かりという点で捕らえているだけではなく、事業の安定により保護者の就労支援にまで結びつきその背景までをも示唆して検討していると話していたのが印象的であった。保護者の就労により収入に結びつき生活も安定し、子供も安心して預かれる環境、良いサイクルが出来相乗効果につながる。これらを展開するには、事業所に依頼するだけではなく、行政としても安定した事業展開が出来る支援を考えたいと話す。これは、FN市においても同様の回答を述べていた。これこそが官民一体の改革で良い関係へと発展していくのではないかとも思えた。

四つ目には「制度に関する理解」についてである。制度は、決められた事項で変わる事のないものであるが、解釈の仕方の違いから様々な誤解や思い違いを招く。FN市の聞き取り調査の中でも分る様に、事業所の理解力、利用者側の理解力・行政の理解・判断力に少しずつズレが生じることでトラブルにつながっている。制度を熟読して理解するまでには事業所でもかなりの時間を要する事も多く、これらの情報提供を行う手段や方法を見直す事は難しいが少なくとも、行政と事業所間では確認事項として常に連携を取り、利用者への分りやすい説明方法の模索する必要があると思われた。またこれらの役割を果たす機関としての相談支援センター機能強化も図る事で、地域利用者の案内窓口役としての認知と確立が果たせると感じた。

最後に各行政が持つ「福祉ビジョンの方向性」についてであるが、やはり障害者自立支援法における自立支援協議会の有意義な活用が大きく上げられていた。形ばかりの存在ではなく、地域住民にとって必要不可欠な存在であり機能の果たせる場、今まででは、地域住民からの要望や依頼等福祉課窓口等で受け止めるが解決能力に欠けているため進まなかった話もこの機能を使える事は、行政にとっても良いチャンスと捉えている事が分った。今まで行政は何もしてくれない、動いてくれない等の思いも抱いていた事もあったが、そうではなくそれらを導く手立てがなかったとも解釈できる。今後この自立支援協議会のあり方によっては、社会資源の創造、本当の個別支援のあり方を考える事が出来るチャンスである。これが機能する事で行政独自の福祉施策が今まで以上に展開されると考えられる。それに至るまでの過程の中で、今まで以上に様々な事業所や関係機関との連携も深まり、各単体又は法人において検討されていた事が共通認識として広がる。当法人も様々な形で参加していきたいと考える。

第2節 居宅介護事業者アンケート調査

1.はじめに

障害者自立支援法における居宅介護(ホームヘルプ)事業に関して、実際に居宅介護事業を実施している事業所を対象に居宅介護事業者アンケート調査を行い、業務内容や支援体制、連携の方法等の現状を探り、今後、障害者の地域移行に関する必要な支援について検討をする。

2006年に障害者自立支援法が設立し、障害者の居宅介護(ホームヘルプ)が明記され、障害者の地域生活移行における支援を事業が展開している。実際に「入所施設や病院からの地域移行を推し進めるための中核的な支援に、障害者の生活の場で提供されるホームヘルプおよびガイドヘルプサービスがある。」(鳥海:2009)というように、居宅介護(ホームヘルプ)は地域移行の中心的な役割を担うことが理解できる。さらに、障害者自立支援法では、地域移行を推進するために共同生活援助(グループホーム)や共同生活介護(ケアホーム)などを提示しているように、障害者自身がサービスの自己選択を行い、サービスを選びながらより良い自立した地域移行を推進することが示されている。

しかしながら、実際に24時間体制のサービスを受け、決められた集団のなかで安心した生活を送る施設入所者が地域移行を実施するうえで、施設入所者が求めるサービスは現状の居宅介護事業で賄うことは可能かが課題である。そのため、居宅介護事業に関する実態を把握し、施設入所者が地域移行を行うなかで求めるサービスにおける問題や解決策を検討して、地域独居自立生活者に関する在宅福祉の充実を図ることを目的とした居宅介護事業者アンケート調査を実施する。

2.調査目的

本調査(「障害者の在宅福祉サービス実態調査」)は、障害者が地域社会で暮らすために必要な社会資源や在宅福祉サービスを調査し、その問題や解決策を検討し、地域独居自立生活者等における今後の在宅福祉の充実を図ることを目的とし、実際に地域で居宅介護(障害者)事業、訪問介護(高齢者)事業を実施している事業所に訪問して予備調査を行い、埼玉県における事業所を対象に地域生活調査の質問紙調査を実施した。

3.調査方法

1) 居宅介護事業所と訪問介護事業所への予備調査

①調査の概要(目的,対象,期間,データ収集方法,倫理的配慮)

(1)調査の目的

近年、高齢者分野では2006年に介護保険法が改正され、さらに障害者分野では同年に障害者自立支援法が施行され高齢者や障害者における施設入所を行うよりもグループホームやケアホームという、より地域生活に近づけた自立の促進が示され、地域における自立生活を目指した事業所の開設が求められている。しかし、実際にこれまで入所していた利用者がグループホーム、ケアホームにおいて安心した地域生活を送るうえで、ホームヘルプサービスは欠かすことができないと考えられる。そのため、実際に事業を開設している居宅介護事業所、訪問介護事業所に対して、現場で支援する支援者がどのような体制で事業を実施しているか、実施している居宅サービスの内容や利用者との関係について実態を把握することを目的に予備調査として訪問調査を実施した。

(2)調査対象地域

調査対象地域は、全体調査において当法人施設から体験入居を実施する地域に限定した、埼玉県内にある2市1町を対象とした。

(3)調査対象

現在、居宅介護事業、訪問介護事業を実施している事業所で、両事業を実施する2事業所と居宅介護事業を展開する1事業所、訪問介護事業を行う1事業所の合計4事業所を対象とした。

(4)調査期間

調査期間は、2009(平成21)年3月13日~17日

(5)データ収集方法

事前に電話で調査内容を説明し、直接事業所に出向き管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者のところにうかがい、訪問調査を実施した。

(6)倫理的配慮

調査前に文書で調査内容と「匿名性の保持」、「秘密保持の保障」、「不利益を被らないことの保障」、「拒否権の保障」を提示し、口頭で説明を行い同意書の記入をしてもらうことで同意の確認を得ることとし、当法人における同意書を使用した。さらに、調査を実施する際に会話をICレコーダーで録音することに関しても同意を求め、会話の録音を実行した。また、後日同意書のコピーを送付する旨を伝えた。

② 調査項目の策定

経営主体、営業日、実施事業、職員数、連携体制、居住サービスの実態、利用者との関係、ヘルパーにおける業務内容、登録ヘルパーに関する業務内容など、質問紙調査を行うべく、管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者、登録ヘルパーごとに調査項目を策定し、構造化面接用の調査項目を策定した。

③ データ入力と分析方法

構造化面接用の調査項目であるため、調査項目ごとに4事業所の内容をまとめ、そこから得られた情報に関して、実際に居宅介護事業を実施している当法人内の職員間で検討した。必要があれば、ICレコーダーを聞き返し、その検討した項目は考察を行い、質問紙調査項目に関して具体的な結果が得られるよう改善した。

2) 居宅介護事業所と訪問介護事業所における質問紙調査

① 調査の概要(目的,対象,期間,データ収集方法,倫理的配慮)

ⅰ 調査の目的

第1節の訪問調査から得られた結果をもとに、実際に事業を行う居宅介護事業所、訪問介護事業所に対して、現場の支援者が実施する事業体制、実際の居宅サービスの内容や利用者との関係について現状の実態を把握することを目的に質問紙調査を実施した。

ⅱ 調査対象地域、対象、期間

調査対象地域は、当法人が活動する地域を含めた埼玉県全域を対象地域とした。調査対象は、埼玉県全域における515件の居宅介護事業所、訪問介護事業所を対象とした。調査期間は、2009(平成21)年2月18日~3月16日である。

ⅲ データ収集方法

埼玉県全域にある515か所の居宅介護事業所、訪問介護事業所に対して質問紙調査用紙を郵送し、返信用封筒を同封して各自返送、またはFAXで返信することとした。また、電話連絡を行い、未返信の事業所に関しては返信する旨の調査協力を依頼した。2009(平成21)年3月16日までに105事業所から回答を得た。回収率は20.4%であった。そのうち管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者、登録ヘルパーのすべての無効回答が5事業所あり、管理者については100事業所、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者は96事業所、登録ヘルパーは77事業所の有効回答で分析を実施した。平均値、中央値、標準偏差値、最小値、最大値についてはSPSS14.0のソフトウェアを使用した。

ⅳ 倫理的配慮

質問紙調査用紙のなかに書面で「匿名性の保持」、「秘密保持の保障」、「不利益を被らないことの保障」、「拒否権の保障」を明示し、質問紙調査の回答をもって同意が得られたとみなすこととした。

① 調査項目の策定

管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者、登録ヘルパーの基本属性として、性別、年齢、現職の経験年数、有資格、経営主体、営業日、実施事業、職員数等に関する項目を設定した。このほか、訪問調査から得られた結果をもとに、連携体制、居住サービスの実態、利用者との関係、ヘルパーにおける業務内容、登録ヘルパーに関する業務内容等の項目を策定した。

② データ入力と分析

回収した質問紙調査における調査表の点検を行い、記入漏れ、記入の間違い等についてチェックを入れ確認した。データ入力後調査票を確認し、異常値については適宜修正した。

分析方法は分析日数が短期間であったため今回は単純集計を行った。数量的なデータは単純集計を実施した後、平均値、中央値、標準偏差値、最小値、最大値などを求めた。

質問紙調査の内容から以下の項目で実態の把握および比較を行った。

ⅰ 居宅介護事業と訪問介護事業における経営主体、営業日、サービス提供日、職員数の把握

ⅱ 居宅介護事業と訪問介護事業の実施状況と両事業以外に関する実施事業の把握

ⅲ 管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者、登録ヘルパーの年齢、有資格、経験年数、性別、業務と収入に関する比較

ⅳ 他機関との連携体制、連携の必要性に関する把握

ⅴ 管理者とケアマネージャーまたはサービス提供責任者による職員数過不足の認識の差

ⅵ ケアプランに関する時間確保とニーズに沿った提供、利用者の福祉サービス満足度の把握

ⅶ 各種介護提供サービスと相談援助に関する利用度の把握

ⅷ 登録ヘルパーに関する業務内容、ヘルパー同士の連携体制、登録ヘルパーにおけるメリットとデメリットの把握

ⅸ ケアマネージャーまたはサービス提供責任者と登録ヘルパーにおけるヘルパー業務内容の認識の差

ⅹ ケアマネージャーまたはサービス提供責任者と登録ヘルパーに関する利用者との関係における認識の差

なお、登録ヘルパーに関しては、質問紙調査において登録ヘルパーの回答を依頼したが、全体的に登録ヘルパー、ヘルパーとの区別がない回答であるため、今回は総合的にヘルパーとして示す。

4.調査結果

1)回答者(管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者、ヘルパー)の基本属性

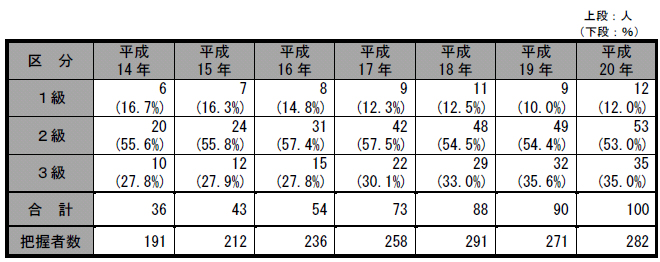

① 従事者の経験年数

図3-2-1: 現職の経験年数

| 管理者 | ケアマネ | ヘルパー | |

| 平均値 | 4.6年 | 4.2年 | 4.5年 |

| 中央値 | 3年 | 3.7年 | 4年 |

| 標準偏差 | 4.3 | 3.1 | 2.7 |

| 最小値 | 0.3年 | 0.2年 | 0年 |

| 最大値 | 24年 | 17年 | 13年 |

管理者の経験年数は、3年が一番多く16名、9年が一番少なく1名である。平均値は4.6年、中央値は3年、標準偏差は4.3、最小値は0.3年、最大値は24年であった。

ケアマネの経験年数は、2年が17名と一番多く21年以上が0名と一番少なかった。平均値は4.2年、中央値は3.7年、標準偏差は3.1、最小値は0.2年、最大値は17年である。

ヘルパーの経験年数で、一番多いのは5年で16名、一番少ないのは9年と21年以上の0名である。平均値は4.5年、中央値は4年、標準偏差は2.7、最小値は0年、最大値は13年であった。

全体的に概観すると、どの職種も10年を境に、近年になるほど増えている。ヘルパー、ケアマネ、管理者の順に経験は長いが、平均値はケアマネ、ヘルパー、管理者の順に長くなっている。

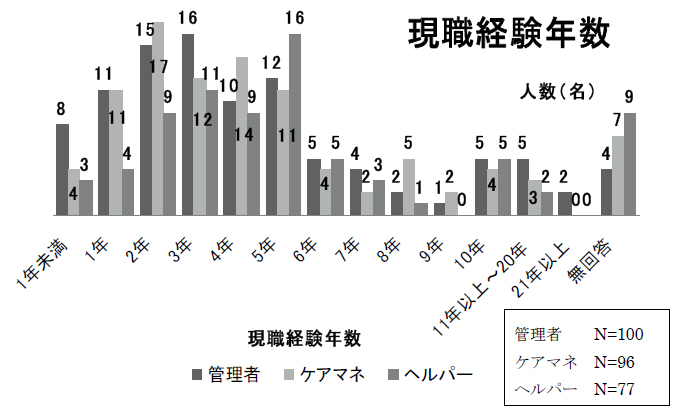

② 従事者の年齢

図3-2-2: 年齢

| 管理者 | ケアマネ | ヘルパー | |

| 平均値 | 48.6歳 | 47.2歳 | 48.8歳 |

| 中央値 | 51歳 | 49歳 | 49歳 |

| 標準偏差 | 11.8 | 11.5 | 9.9 |

| 最小値 | 22歳 | 23歳 | 21歳 |

| 最大値 | 77歳 | 72歳 | 65歳 |

年齢に関して管理者は、50代が一番多く38名であり、70代が一番少数で1名だった。平均値は48.6歳、中央値は51歳、標準偏差は11.8、最小値は22歳、最大値は77歳である。

ケアマネの年齢については、50代が一番多く32名、一番少ないのは70代で2名だった。平均値は47.2歳、中央値は49歳、標準偏差は11.5%、最小値は23歳、最大値は72歳である。

ヘルパーの年齢に関しては、40代が一番多く24名、70代が一番少数で0名である。平均値は48.8歳、中央値は49歳、標準偏差は9.9、最小値は21歳、最大値は65歳である。

最小値を比較するとヘルパー、管理者、ケアマネの順番で年齢が高くなっている。ケアマネ資格取得には5年以上の経験年数が必要であるためと考えられる。平均値はケアマネ、管理者、ヘルパーの順番で年齢があがっている。

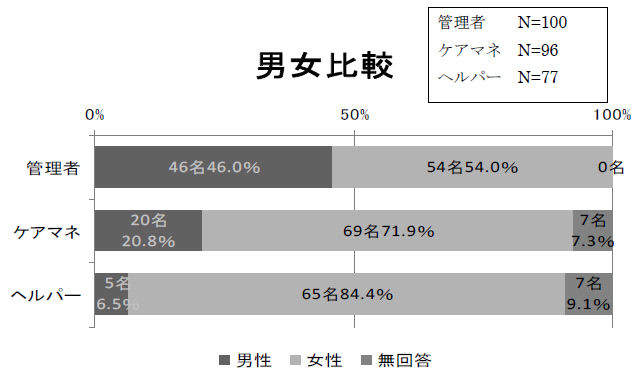

③ 従事者の性別

図3-2-3: 性別

管理者の男女比は、男性46名(46.0%)、女性54名(54.0%)であり、若干ではあるが女性のほうが多い。

ケアマネの男女比は、男性20名(20,6%)、女性69名(71.9%)であり、女性のほうが男性の3倍多い。

ヘルパーの男女比は、男性5名(6.5%)、女性65名(84.4%)であり、男性のほうが遥かに低い数値が示された。

今回の調査における居宅介護事業所、訪問介護事業所に関しては、女性の多い職種であることが明らかであった。

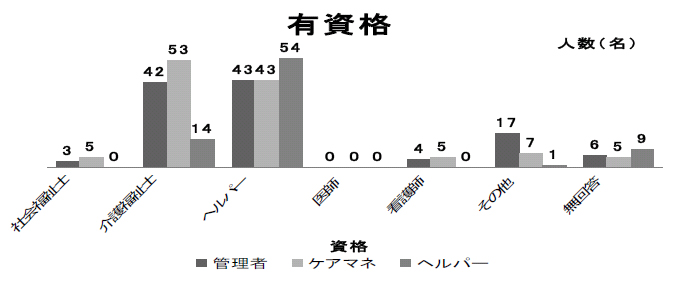

各資格に関しては、いくつも資格を保持している者もいるが、管理者で一番多く保持しているのは43名のヘルパー資格であり、ケアマネは53名で介護福祉士の資格、ヘルパーは54名のヘルパー資格であった。 医師の資格は、管理者、ケアマネ、ヘルパーのどの業種の者も持っていなかった。その他の資格は、介護請求事務、介護支援専門員(ケアマネ)、社会福祉主事、保健師、衛生管理者、司書教諭、保育士、栄養士、管理栄養士が有資格として書かれていた。

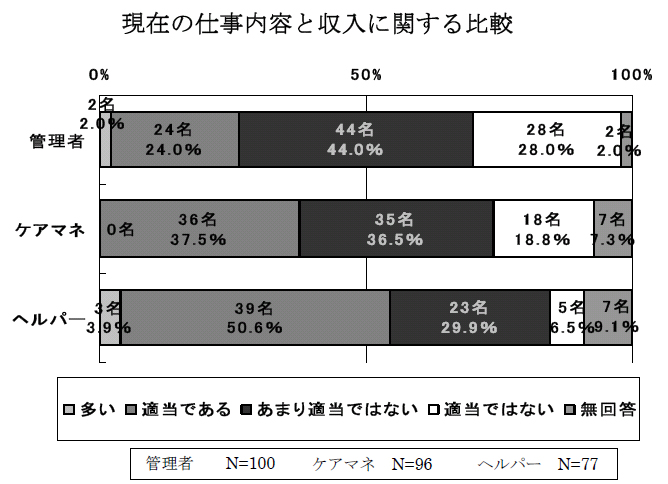

⑤ 仕事と収入

図3-2-5: 現在の仕事内容と収入に関する比較

現在の仕事内容と収入に関する比較から、管理者で一番高い回答は44名(44.0%)のあまり適当ではないであり、一番低い回答は2名(2.0%)であった。ケアマネは適当であるが36名(37.5%)で一番回答が高く、多いという回答が0名(0.0%)一番低い回答である。

さらに、ヘルパーは39名(50.6%)という一番高い回答が適当であるであり、一番低い回答は多いと回答した3名(3.9%)であった。

全体的に多い、適当であると回答した比率が高いのはヘルパーであり、低い比率は管理者であることが示された。

2) 事業所の基本属性

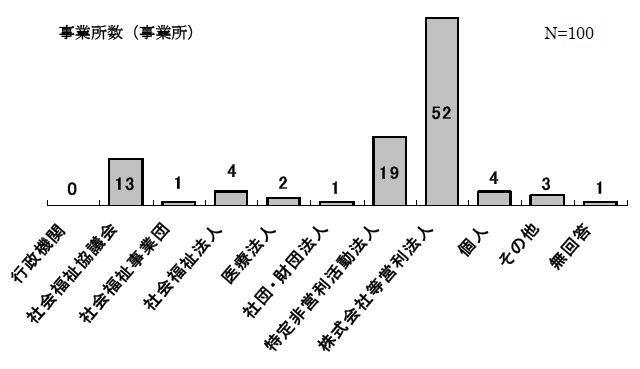

① 経営主体

図3-2-6: 経営主体

経営主体で一番高い数値を示しているのは52事業所の株式会社等営利法人である。一番低い数値は0事業所の行政機関である。その他には、生協、有限会社、企業組合法人が回答している。

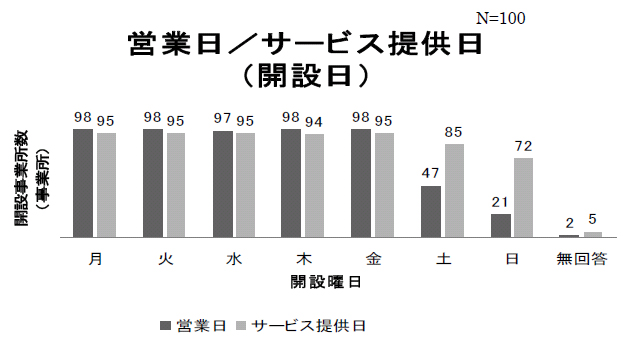

② 営業日、サービス提供日

図3-2-7 開設日

営業日は月曜から日曜までの1週間のうち、月、火、木、金曜日に98事業所が営業しており、土曜は47事業所、日曜は21事業所が営業している。土曜は平日の半分が営業し、日曜はおよそ1/4が営業している。

サービス提供日に関しては、月曜から日曜までの1週間のうち、およそ95事業所が平日サービス提供を実施している。土曜には85事業所、日曜は72事業所がサービス提供を実施しており、7割の事業所が土曜、日曜のサービス提供を実施していた。

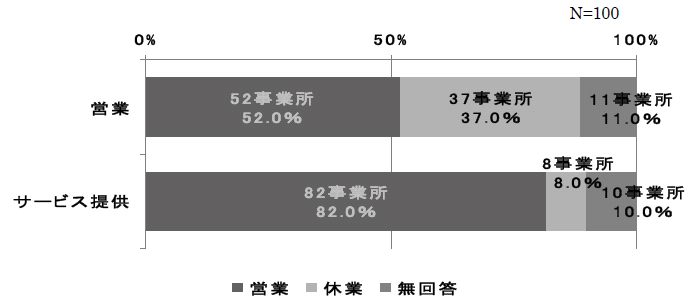

③ 祝日における営業、サービス提供

図3-2-8:祝日における開設

祝日の営業に関しては、52事業所(52.0%)が営業しており、祝日のサービス提供については、82事業所(82.0%)がサービス提供を実施している。半数以上の事業所は営業もサービス提供も行っている。

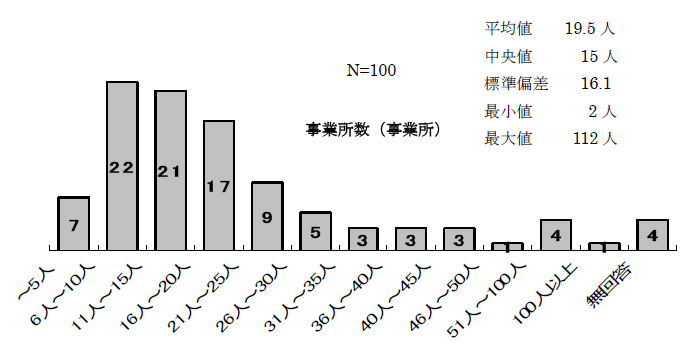

④ 従業員数

図3-2-9:居宅介護事業所の従業員数

事業所における従業員数は、6人から10人が最も高く22事業所、46人から50人と100人以上の従業員数が最も低く1事業所のみであった。従業員数の平均値は19.5人、中央値は15人、標準偏差は16.1、最小値は2人、最大値は112人である。多くの事業所が30人以内の従業員数で事業を運営していることが示されている。

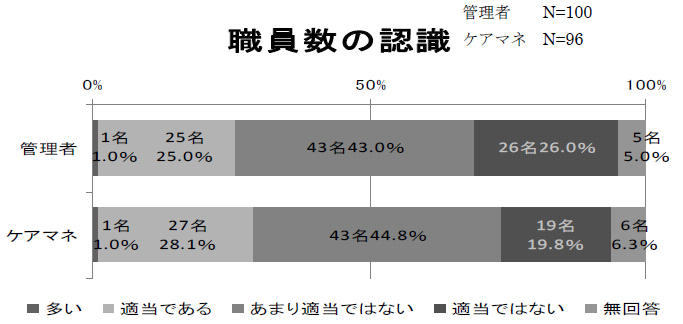

⑤ 管理者とケアマネージャーまたはサービス提供責任者による職員数過不足の認識の差

図3-2-10職員数の加不足における認識

職員数の認識に関しては、管理者はあまり適当でないが43名(43.0%)が回答しており高い数値であり、1名が多いと回答し一番低い回答であった。ケアマネも同様にあまり適当ではないと43名(44.8%)が回答した高い数値であり、多いが1名(1.0%)回答して一番低い回答である。職員数の認識について、管理者とケアマネの比率は同様であった。

3) 居宅介護事業と訪問介護事業の実施状況と両事業以外に関する実施事業の把握

① 居宅介護事業と訪問介護事業の実施状況

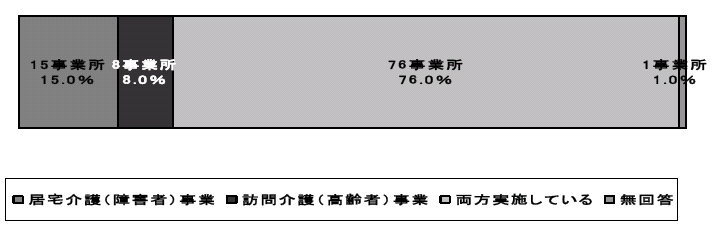

図3-2-11:居宅介護事業・訪問介護事業実施状況 N=100

居宅介護事業と訪問介護事業の実施状況をみると、両事業実施している事業所は、76事業所(76.0%)であり一番高い回答であった。訪問介護事業のみの事業所は、8事業所であり、一番低い回答であった。7割以上が、居宅介護事業と訪問介護事業の両事業を実施している。

② 居宅介護事業と訪問介護事業以外に関する実施事業

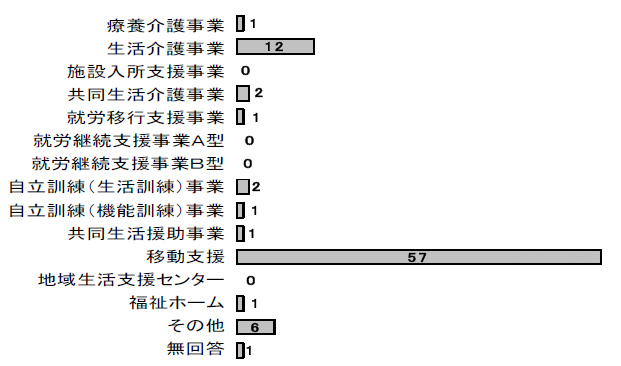

図3-2-12: 障害者自立支援法における新体系による福祉サービス

障害者自立支援法における新体系による福祉サービスに関して、多くの事業は1事業所または2事業所しか実施されておらず、移動支援が57事業所と一番高い数値であった。施設入所支援事業、就労継続支援A型、就労継続支援B型、地域活動支援センターは0事業所という回答であった。その他の事業として、重度訪問介護、児童デイサービス、生活サポート事業、障害者相談支援事業が書かれていた。

③ 旧体系における福祉サービス

旧体系における福祉サービスに関しては、一番高い回答を示したのはデイサービス、グループホームの事業で3事業所が回答している。一番低い数値を示したのは、ショートステイ、重症心身障害児施設、救護施設、福祉工場、通勤寮、福祉ホーム、生活訓練施設の事業が0事業所であった。それ以外の事業は1事業所か2事業所のみで、どのサービスも低い数値を示している。その他は、福祉作業所である。

図3-2-13:旧体系の福祉サービス事業を併用している事業所

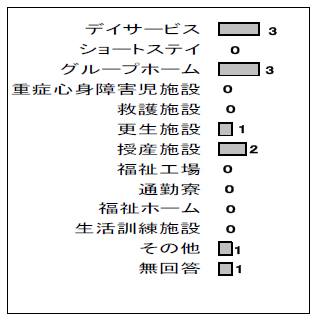

図3-2-14: 介護保険制度サービス

介護保険制度サービスについては、一番高い回答は67事業所の介護予防デイサービスで、次に高い回答は15事業所の通所介護があり、一番低い回答は介護療養型医療施設、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の0事業所である。それ以外のサービスは1事業所から3事業所と低い数値である。その他は、特定施設、地域包括支援センター、福祉用具である。

4) 他機関との連携体制、連携の必要性に関する把握

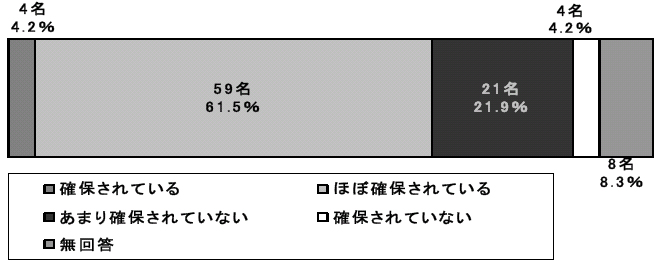

① 他機関との連携体性

図3-2-15: 他機関との連携体制 N=100

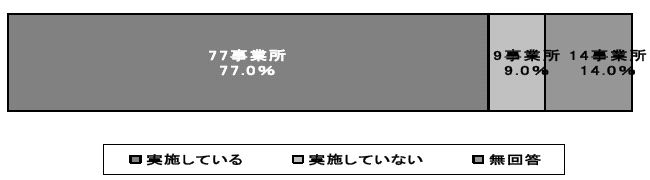

他機関との連携体性について、実施している事業所は77事業所であり、全体の77.0%が何らかの形で他機関との連携を行っている。具体的にどのような機関と、どのくらいの連携を実施しているかは、次の具体的な機関との連携状況を図に示す。

② 具体的な機関との連携状況

図3-2-16:具体的な機関との連携状況 N=100

週一回、月一回という定期的な形で連携を実施しているのは、包括支援センターが一番高く18事業所、次いで自治体、福祉課が15事業所であり高い数値を示している。

自治会は0事業所と低い数値である。全体的には必要に応じて高い数値を示しているが定期的に連携を開催している数値は高くても2割に達していない。その他は、民生委員、障害団体が書かれていた。

③ 連携の必要性

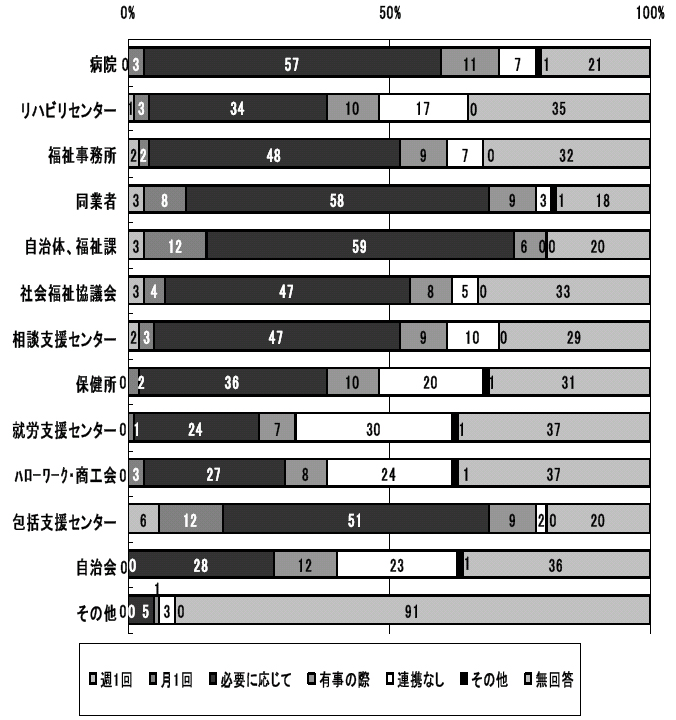

図3-2-17: 連携が必要と思われる状況

連携の必要とする場合は、その多くは医療的判断が必要な時であり、75ケースという高い数値を示している。一番低い数値でも14ケースの就労等である。その他には、「自閉症等の専門機関と連携が必要です。一事業所では対応に不具合が出るケースです。」、「生活保護受給者」、「サービス内容の確認、報告」、「サービスの協力」、「問題発生時」、「介護業務内容について」、「困難事例」、「サービスの質の向上」、「独居高齢者の把握と支援を考える」、「地域福祉の推進及び地域生活の推進」があった。

5) ケアプランに関する時間確保とニーズに沿った提供

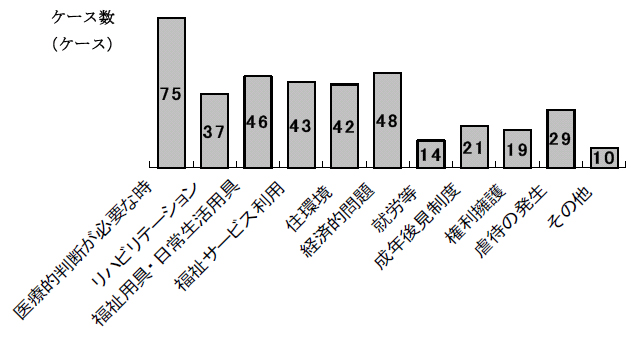

① ケアプランにおける時間の確保

図3-2-18: ケアプランにおける時間の確保

ケアプランにおける時間の確保については、ほぼ確保されているという回答が一番高く59名(61.5%)が答えている。一番低い数値は2名(4.2%)の確保されていないという回答である。全体的にケアプランにおける時間の確保は6割以上が確保されている状況である。

② ニーズに沿ったサービス提供のケアプラン

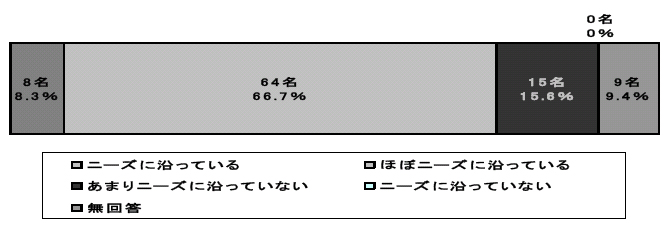

図3-2-19:ニーズに沿ったサービス提供のケアプラン N=96

利用者のニーズに沿ったサービス提供のケアプランかは、ほぼニーズに沿っているが64名(66.7%)が一番高く、ニーズに沿っていないが0名(0.0%)という低い数値である。全体的にニーズに沿っている状況が全体の7割を占めている状況である。

6) 利用者の福祉サービス満足度の把握

① ケアマネからみた利用者の福祉サービス満足度

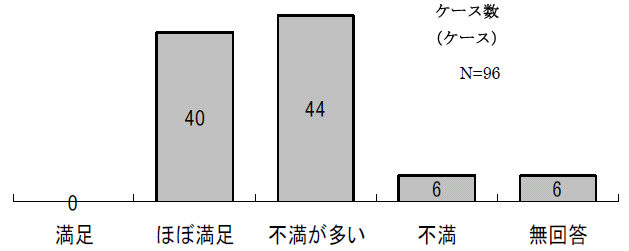

図3-2-20:利用者の福祉サービス満足度

ケアマネからみた利用者の福祉サービス満足度は、不満が多いが一番高く44ケースであり、一番低い数値は0ケースの満足であった。不満が多い、不満を含めると全体的に不満を感じているケースが半数以上の50ケースを占めていた。下の図に、不満を感じている50ケースの具体的な不満の内容に関して表した。

② 利用者の福祉サービス満足度における不満感をもつケースの不満内容

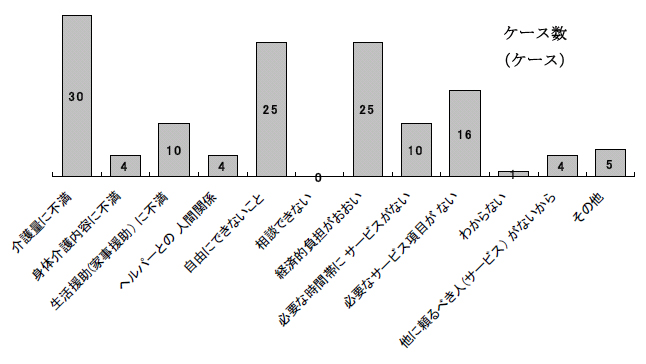

図3-2-21:福祉サービスに不満感をもつケースの不満内容

利用者の福祉サービス満足度における不満感をもつケースの不満内容では、介護量に不満をもつケースが30ケースで一番高い数値が示され、次いで自由にできないこと、経済的負担がおおいが25ケースあった。一番低い数値では0ケースの相談できない、次いで1ケースのわからないという項目があがった。その他の項目内容は、「希望するサービスが受けられない」、「移送(通院介助のヘルパーの車で)できないこと」、「介護サービスの仕組みが理解されていない」、「訪問介護の時間制限がある。3時までとか、通院は1.5時間までとか」、「家族が居ると難しい、精神は拒否(相方に)が多く固定されがち」があげられた。

7) 各種居宅サービス(訪問介護)の現状と相談援助に関する利用度の把握

① 一番多い身体介護

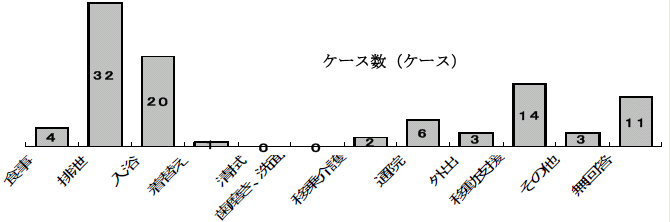

図3-2-22:一番多い身体介護 N=96

居宅介護サービスで一番多い身体介護の回答で一番高い数値を示したのは、32ケースの排泄であり、次いで20ケースの入浴、14ケースの移動支援である。一番低い数値の回答は0ケースの清拭、歯磨き、洗面であり、着替えが1ケース、移乗介護は2ケースと低い数値が示された。その他の項目には、「時間内の見守りおよびその間で必要な排泄・水分補給などが主流ですが、人によりケースバイケースです。」、「どれも同じようにやっている」、「登所準備」が書かれていた。

② 一番多い身体介護の介助方法

図3-2-23: 一番多い身体介護の介助方法

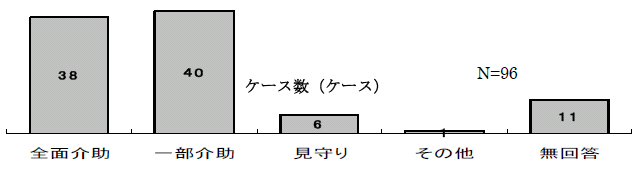

一番多い身体介護の介助方法は一部介助が40ケースと一番高く、次いで38ケースの全面介助、見守りが6ケースと一番低い介助である。その他の項目には、「各々異なるので一つに絞りづらいです。」があった。身体介護では排泄、入浴が示され、介助方法では一部介助、全面介助が明らかとなり、身体介護のサービス形態がわかった。

③ 一番多い家事援助

図3-2-24: 一番多い家事援助

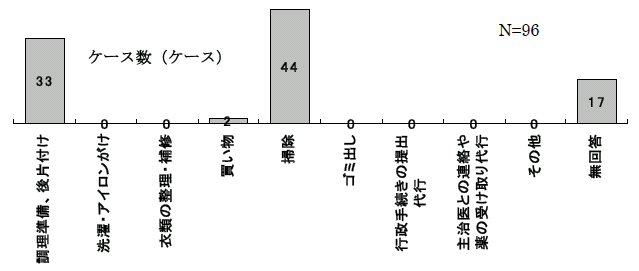

居宅介護サービスのなかで一番多い家事援助の一番高い数値は、掃除が44ケース、次いで調理準備、後片付けが38ケース、そして買い物が2ケースであり、他の洗濯・アイロンがけ、衣類の整理・補修、ゴミ出し、行政手続きの提出代行、主治医との連絡や薬の受け取り代行に関してはすべて0ケースであった。主としては掃除、調理準備、後片付けの家事援助を実施していることがわかる。

④ 相談援助の多い相談内容

図3-2-25: 相談援助の多い相談内容

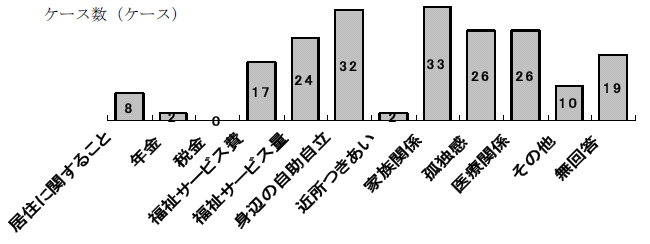

相談援助の多い相談内容では、一番高い回答は家族関係の33ケースであり、次いで身辺の自助自立が32ケース、孤独感、医療関係が26ケースと高い数値を示している。一番低い数値は、税金が0ケース、そして年金、近所つきあいが2ケースである。その他の内容は、「介護保険制度下でやって良いことといけないこと」、「他サービス」、「何ができるか」、「仕事への不安」、「御自身の今後のことなど、将来的な事、入所など」、「特別な相談を受けることはありません」、「いろいろな愚痴、他」、「あまり受けていない」、「介護技術」、「持病の事」が書かれていた。

⑤ その他利用度の高い福祉サービス

図3-2-26:利用度の高い福祉サービス

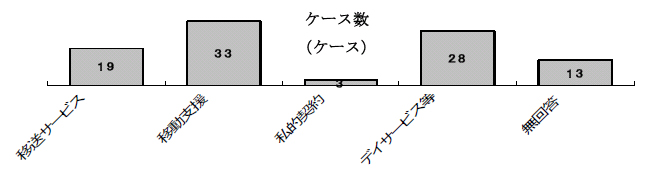

その他に利用度の高い福祉サービスは、一番高い数値から移動支援33ケース、デイサービス等28ケース、移送サービス19ケース、私的契約3ケースであった。

⑥ その他サービスの具体的な実施内容

その他サービスの具体的な実施内容について自由記述とした。自由記述に書かれた項目を以下に示す。

【移動、同行等に関する支援】

・ 移動支援時間が足りない又、一割負担(利用サービス)が多く利用する時間を減らさなければならない

・ 病院内の付き添い、コンサートやイベントへ行く際の同行

・ 通院に足がない、有償移送自動車を予約しても体調によって予約ができない、ヘルパーに着替えをして頂きその上、通院介助をして頂きたいがヘルパーの車では通院できないこと。なんとか違反なくできないかと思われる

・ 通院同行、散歩介助

・ プールの付き添い

・ 医療機関への同行、相談連絡などご利用者のご家族が高齢や障害などでできない場合

・ 病院通院のためのサービス

・ 通学支援

・ 入院時の付き添いなど

【身体介護等に関する支援】

・ 訪問入浴ではなく、入浴のために出掛け、障害があっても介助を受けながら入浴できるサービス。現状のデイサービスは1日利用だが、1日外出する体力はないが入浴はしたい、一人では入浴できない人のために

・ 全身性の方のマッサージ

【家事援助等に関する支援】

・ 同居家族がいる場合の家事援助の範囲の拡大

・ 掃除

・ 同居家族が居て、共有部分の家事援助

【その他の支援】

・ 日中独居の生活援助

・ 介護保険で対応できないサービスの依頼に答えるべく、当社協独特の「ふれあいサービス」にて利用者ニーズに答えている

・ 話し相手が欲しい、見守りしてもらいたい

・ 精神障害者(が利用できる)に対する移動や入浴のサービスが足りない

・ 家電の点検

8) ヘルパーに関する業務内容、登録ヘルパーにおけるメリットとデメリットの把握

今回の調査では、登録ヘルパーの回答を依頼したが、登録ヘルパー、ヘルパーとの区別がないため総合としてヘルパーとして示している。

① ヘルパーの勤務日

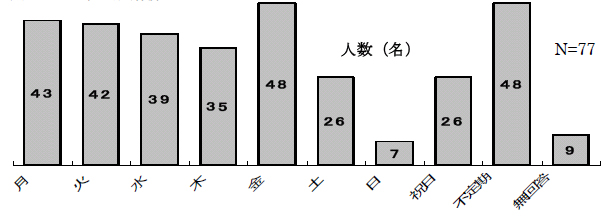

図3-2-27曜日別勤務日

ヘルパーの勤務日で一番高い数値を示しているのは、金曜と不定期の48名であり、次いで平日の月曜43名、火曜42名であった。一番低い数値は、7名の日曜日、そして土曜日と祝日の26ケースであった。

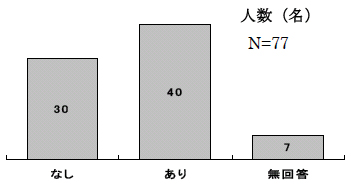

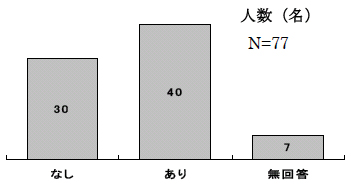

ヘルパーの勤務時間

ヘルパーの勤務時間について定期の勤務時間の有無に関して回答を得た。定期の勤務時間があるのは40名で、半数以上は定期の時間をヘルパーとして活動していることが示された。

図3-2-28定期的な勤務時間の有無

同じくヘルパーとしての勤務時間の不定期性に関して、回答を得た。勤務時間が不定期なのは32名であり、不定期ではない者と比較すると、不定期の者のほうが低い数値であった。

定期の勤務時間と不定期の時間と両方の勤務時間をもつ者が存在することがわかる。

図3‐2‐29不定期の勤務の有無

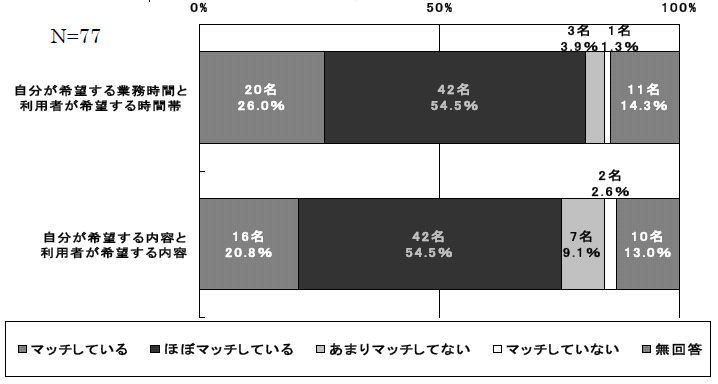

9) 自分が希望する業務時間と利用者が希望する時間帯、自分が希望する内容と利用者が希望する内容に関する実態

図3-2-30:時間帯と内容のマッチング状況

自分が希望する業務時間と利用者が希望する時間帯に関する一番高い数値は42名(54.5%)のほぼマッチしているであり、次いで20名(26.0%)のマッチしているである。マッチしている、ほぼマッチしているという両項目を合わせると、全体の8割以上が利用者の希望する時間帯のマッチングができていることがわかる。

自分が希望する内容と利用者が希望する内容に関する一番高い数値は、42名(54.5%)のほぼマッチしているであり、次に16名(20.8%)マッチしているという項目が高い数値で示されている。マッチしている、ほぼマッチしているという両項目を合わせると全体の7割以上が利用者の希望する内容のマッチングができていることを示している。

10)ヘルパー同士の連携体制

① ヘルパーの連携

図3-2-31:ヘルパー同士の連携体制 N=77

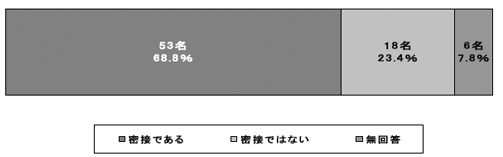

ヘルパー同士の連携体制は、密接であるが53名(68.8%)と高い数値を示している。全体的にみても7割近くの連携が密接に実施していることがわかる。

ヘルパー同士の連携が密接に行われていると回答した53名による具体的な連携体制について以下に示す。

② ヘルパー同士の連携が密接であると回答した者の具体的な連携体制の状況

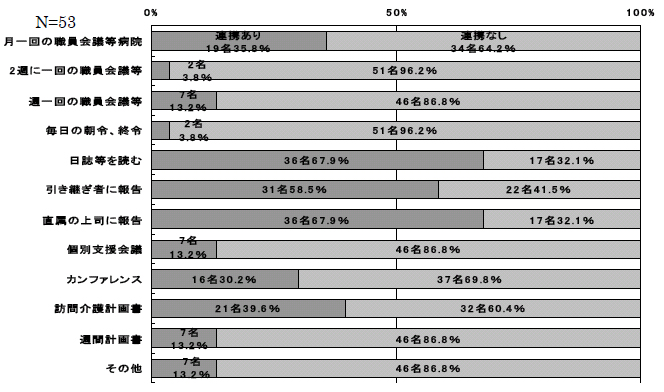

図3-2-32:具体的なヘルパー同士の連携体制

ヘルパー同士の連携が密接であると回答したヘルパーの具体的な連携体制について回答を得た。一番高い数値を示したのは36名(67.9%)の日誌等を読む、直属の上司に報告であり、次に高い数値は引き継ぎ者に報告が31名(58.5%)であった。この3項目に関しては半数の5割を超える連携体制である。一番低い数値を示したのは2週に1回の職員会議等、毎日の朝礼、終礼であり、そして7名(13.2%)の週一回の職員会議等、個別支援会議、習慣計画書であった。それ以外の項目も半数の5割を満たない連携であった。その他の項目には、「電話連絡」、「毎朝業務確認」、「メール」、「ヘルパー同士の連絡」、「月一回のミーティング」、「利用者の個別連絡ノート」、「月一回業務連絡会」が書かれていた。

11)登録ヘルパーメリットとデメリット

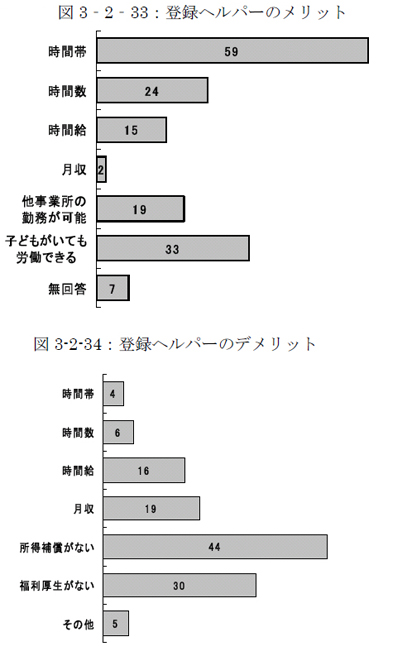

① 登録ヘルパーのメリット

登録ヘルパーのメリットとして、一番高かったのは時間帯で59名が回答しており、次に高い数値だったのは33名の子どもがいても労働できるである。一番低い数値は、月収の2名であり、次に15名の時間給であった。時間帯のメリットは高いが、月収や時間給のメリットは低い。

登録ヘルパーのデメリット

登録ヘルパーのデメリットとしては、所得報償がないが一番高く44名、そして福利厚生がないが30名で次に高い数値であった。一番低い数値を示したのは、時間帯で4名、次は6名の時間数であった。その他の項目は、「移動時間が含まれないこと」、「現段階では思い浮かびません」、「移動時間、突然のキャンセル」、「不安定」、「ヘルパー同士の連携がとりづらい」があった。

12)ケアマネージャーまたはサービス提供責任者とヘルパーにおけるヘルパー業務内容の認識の差

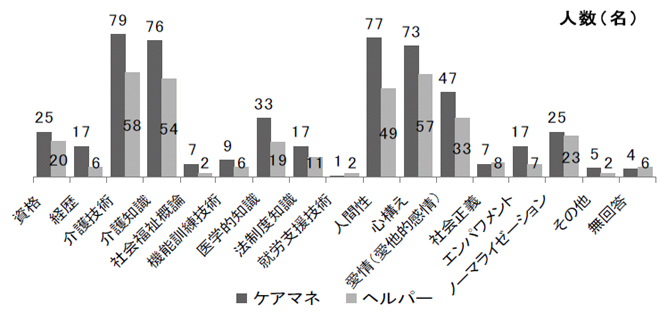

① ヘルパーとして重視する項目

図3-2-35:ヘルパーとして重視する項目

ケアマネ N=96 N=77

ヘルパーとして重視する項目をケアマネでみると、一番高い数値は79名の介護技術、77名の人間性、76名の介護知識である。一番低い数値では、就労支援技術が1名、社会福祉概論、社会正義は7名であり、機能訓練技術が9名であった。

同じくヘルパーにおける重視する項目の一番高い回答は、58名介護技術、57名心構え、54名介護知識であり、一番低い数値は社会福祉概論、就労支援技術の2名、経歴、機能訓練技術の6名、エンパワメントの7名であった。

その他の項目には、「マナー」、「倫理観」、「体力」、「意欲」、「ポジティブな姿勢」、「計画性、忍耐(許容)」があった。

全体的に概観すると、介護技術、介護知識は高く、社会福祉概論、機能訓練技術、就労支援技術が低いことが明らかとなった。

13)ケアマネージャーまたはサービス提供責任者と登録ヘルパーに関する利用者との関係における認識の差

① 利用者との対応における困難

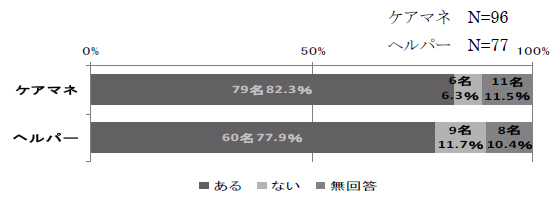

図3-2-36:利用者との対応で困ったケースの有無

利用者との対応で困ったことに関して、ケアマネは79名(82.3%)があると回答し、ヘルパーは60名(77.9%)があると回答している。困ったことにおいては、全体的に概観すると7割以上があると答えているが、ヘルパーよりもケアマネのほうが多く対応していることがわかる。

② 少しの工夫等で喜ばれた対応

図3-2-37:工夫して喜ばれたこと

ケアマネ N=96 ヘルパー N=77

少しの工夫等で喜ばれたことがあるは、ケアマネが79名(82.3%)、ヘルパーが58名(75.3%)回答している。ケアマネ、ヘルパー両者とも、7割以上が工夫で喜ばれたと答えているが、ケアマネのほうがヘルパーよりもあると回答してる率が高い。

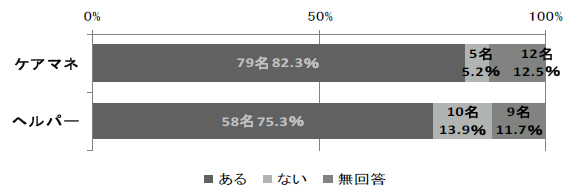

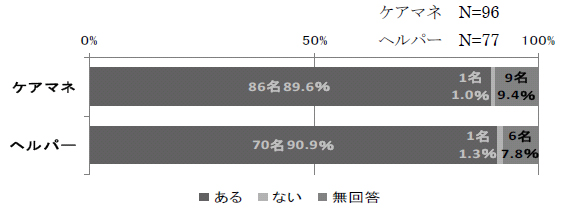

③ 日常介助での配慮点

図3-2-38:日ごろから気をつけていること

介助で日ごろから気をつけていることは、ケアマネが86名(89.6%)、ヘルパーが70名(90.9%)あると回答しており、8割以上が日常介助で配慮をしていることがわかる。

全体的にみると、介助で日ごろから気をつけていることに関しては、ケアマネよりもヘルパーのほうが配慮していると答えていることがわかった。

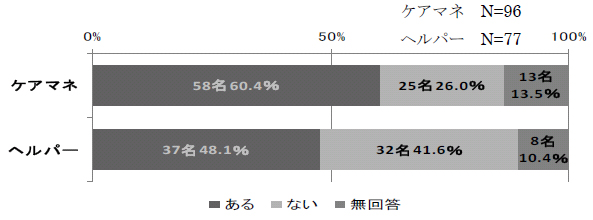

④ 利用者からのクレーム困難事例

図3‐2‐39:困難事例の有無

利用者からのクレーム困難事例について、ケアマネは58名(60.4%)が、ヘルパーは37名(48.1%)があると回答している。ヘルパーは5割弱であるが、ケアマネは6割強であり、クレーム困難事例に関してはケアマネのほうが対応していることがわかる。

⑤ サービス提供を拒否したケース例

図3‐2‐40:サービス提供を断ったケースの有無

ケアマネ N=96 ヘルパー N=77

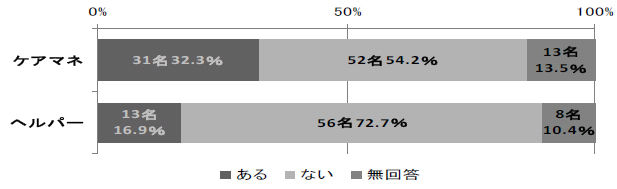

サービス提供を断ったケース例等に関してないと回答したケアマネは52名(54.2%)、ヘルパーは56名(72.7%)であり、両者とも半数以上が経験をしていない。しかし、ケアマネは31名(32.3%)、ヘルパーは13名(16.9%)が断りケースの経験があることがわかった。

⑥ サービス提供を拒否されたケース例等

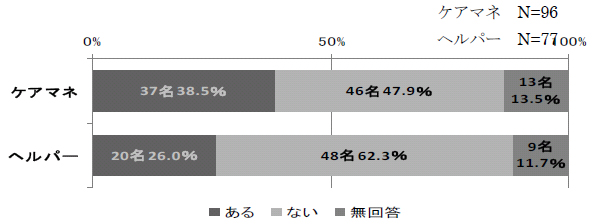

サービス提供を断られたケース例等に関しては、ケアマネ37名(38.5%)があると回答し、ヘルパーは20名(26.0%)があると回答している。ヘルパーは3割弱、ケアマネは4割弱が断られたケース例をもっており、ケアマネのほうがケース例が高いことが明らかとなった。

図3‐2‐41:サービス提供を断られたケースの有無

⑦ その他、利用者のエピソード

このほかのケースに関するエピソードとしては、以下のことが自由記述として書かれていた。内容に関しては分類を行っている。

| 【ケースにおける精神障害者に関連する項目】 | |

| ・ | 特に精神障害の方の対応の場合、一様でないので、急に気まずくなることがある。強力なマッサージを要求され、断りきれずに対応するがヘルパーの方が故障してしまうケースがあることを他の事業所から相談をうけた。 |

| ・ | アルコール依存症の利用者の対応については、医師の対応や指示の行われないときは本当に難しい |

| ・ | 身体障害者だけではなく、精神の方も引き受けてしまうとヘルパー対応が困難になってしまった際の変更に苦労します。こだわりが強く、思い込みもはげしく、気分の変動も大きいのでヘルパーが凹むことも多く、心理面でのケアが大変です。 |

| ・ | 認知の方からヘルパーが金品を盗られたなどの訴えがある |

| 【スタッフに関するケースの困難事例】 | |

| ・ | 介護保険とのバランスの悪さ、特に視覚障害者が65才を迎えて、介護保険に切り替わった時の認定調査のチェックには泣きます。自立支援でできていた内容をことごとく減らされたあげく、利用者の身体的負担がかかったことによる利用者の入退院が増している現状。さらには介護度も上がり、機能低下もしてしまう悪循環です。介護保険の切り替えの際利用者が本当に自立できるBestな支援(介護)制度になってほしいと思います。ケアマネージャーは支援費利用者の状況や環境をもう少し勉強してもらいたいと思います。 |

| ・ | 利用者さんが特定のヘルパーだけを気に入り、ヘルパーの交代を申し出ると、サービス自体不要と言われるケースがあり |

| ・ | お酒の買い物をお断りした時サービスの提供を断られた。 |

| ・ | 近所だから、大きいから、知り合いだから、の理由で断られています。 |

| ・ | 毎回、何に何分かかったかと終了時間に聞かれ頭を痛めています。サービス提供は本当にむずかしいです。 |

| 【ケースのセクハラに関する事例】 | |

| ・ | 男性利用者の女性ヘルパーへのセクハラが頻繁である。この原因はどこになるのか。在宅では周囲から見えないため、女性ヘルパー1名対男性1名のためか。ヘルパー2名の派遣は経済的にも無理であるので解決策がとれない。 |

| ・ | 利用者介助者としてではなく交際相手にならないかという様なニュアンスで言われた事がある。 |

| 【困難ケース解決事例】 | |

| ・ | 最初はとても難しく大変でしたが歩行困難と言語障害のある方とコミュニケーションが取れ話もわかるようになって支援もやりやすくなった事等、目の不自由な方の薬の箱を作り順番をわかりやすくした事喜ばれました。 |

| ・ | 利用者様から苦情が入ることもあり、誠意を持って対応することで、利用者様からの苦情を解決した後で、お互いの関係性がより蜜になりました。 |

| ・ | どんなに電話してきても都合がつかない時はダメと言い続けて我慢してもらい、本人の頑張りはほめて評価するという方針で事業所一丸となって対応した結果、今はプランに沿ったご利用になった利用者さんがおります。困難事例も対応次第と思います。 |

| 【制度に関する事例】 | |

| ・ | 利用者のそれぞれの希望と、実際できる事(法律的)に差があります。もう少し緩くても良いのではと思っています。 |

| ・ | 特にありません。利用者の利益となるサービスが提供されるような制度になるよう願っています。 |

| 【スタッフとしての心構え】 | |

| ・ | 人材不足が一番の問題で、利用者の方へサービスを提供するうえで、余裕がないので、介護事故がおきない様にしていかなくてはならないと思います。 |

| ・ | 利用者様それぞれに個性が違うので臨機応変に介護者に合わせた対応を心掛けています。 |

| ・ | ヘルパーとして一日何件ものお宅に訪問しているため、気持ちの切り替えが大切だと感じています。 |

| ・ | 同じ利用者のところに長く続けていると、親しくなりすぎてしまう傾向がある。ヘルパーとしてのけじめを守るよう心掛けている。 |

| 【その他の事例】 | |

| ・ | 虐待ではないかと行政に伝達してもすぐに動いてくれなかった。警察が関わったことで初めて関わってくれる様になった。 |

| ・ | 日常的にエピソードはありうる事なので書き出すのは非常に難しい事(量的に、選択するのに) |

これらのエピソードから、ケースにおける精神障害者に関連する項目、スタッフに関するケースの困難事例、ケースのセクハラに関する事例、困難ケース解決事例、制度に関する事例、スタッフの心構え、その他の事例に関して各エピソードにおける項目に分類した。

5.考察

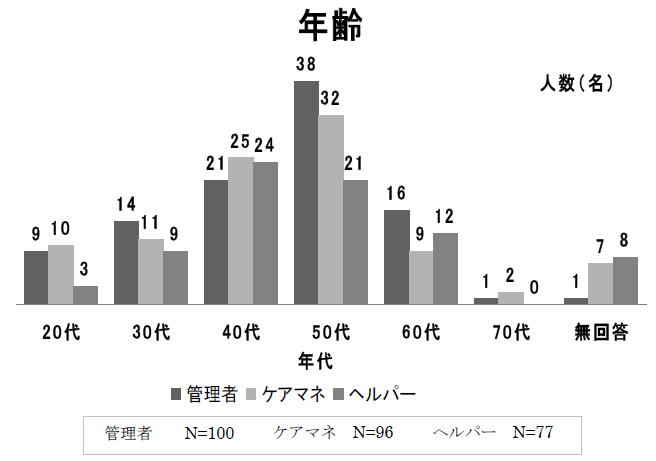

1) 社会人経験をもちヘルパー資格を有する女性スタッフが多い

質問紙調査回答者である管理者、ケアマネージャーまたはサービス提供責任者(以下ケアマネとする)、ヘルパーにおける三者に関する現職の経験年数は平均値が4年目(管理者4.6年、ケアマネ4.2年、ヘルパー4.5年)であり、数値をみても5年までが全体的に高い。しかしながら、年齢を概観すると40代、50代が高い数値を示し、現職経験と照らしあわせると、新卒者よりも、社会人経験を経て現職に就職しているスタッフが多いと考えられる。さらに、男女比をみても明らかなように、どの職種も女性が5割を超え、ヘルパーに関しては8割以上が女性である。また、有資格をみると管理者、ケアマネ、ヘルパーの各4割から5割の者がヘルパー資格を取得しており、管理者とケアマネは介護福祉士資格を4割から5割の率で保持している。そのため、居宅介護事業、訪問介護事業における事業所の従業員は社会人経験をもち、ヘルパー資格を有する女性スタッフが多く業務に携わっていることが明らかである。

2) 法人格をもち長期間のサービス提供も実施するが、職員不足の認識はしている

質問紙調査回答事業所の法人は、株式会社等営利法人が圧倒的に高く52事業所(52.0%)であった。社会福祉協議会や特定非営利活動法人は2割に達成せず、株式会社等営利法人が一番多い法人格をもっている。サービス提供日は、土日も7割を超えたサービス提供を実施し(土は85事業所85.0%、日は72事業所72.0%実施)、祝日も8割以上の82事業所(82.0%)がサービス提供を行っている。しかし、職員数は平均値19.5人であり、6人から25人規模の事業所が多数あるが、6人から25人規模職員の範囲で土日、祝日のサービス提供勤務は厳しいと思われる。管理者は69名(69.0%)、ケアマネ62名(64.6%)が、ともに6割以上の者が職員数が適当ではないと回答している。これは株式会社等営利法人であり、利用者のためのサービス提供を考える企業として、土日、祝日のサービス提供が展開されていることと、少数の職員数に対してサービス提供日の多さにも関連しており、この職員数の不足に関して管理者もケアマネも認識している。

3) 居宅介護事業とともに移動支援事業、予防介護デイサービス事業を展開している

居宅介護事業と訪問介護事業の両事業を実施している事業所は7割を超えるが、障害者を支援する居宅介護事業所という枠でカウントすると、91事業所(91.0%)が居宅介護事業を実施していることがわかる。さらに、居宅介護事業、訪問介護事業のほかに実施している事業所の多くは移動支援事業が57事業所(57.0%)、介護予防デイサービス事業が67事業所(67.0%)を実施しており、5割から6割が居宅介護事業、訪問介護事業のほかに移動支援事業と予防介護デイサービスを展開している。

4) 他期間との連携の多くは定期的に実施されず、連携の必要性は感じている

他期間との連携は77事業所(77.0%)が実施していると回答しているが、実際の連携はその多くが必要に応じてであり、定期的な連携は12機関(病院、リハビリセンター、福祉事務所、同業者、自治体・福祉課、社会福祉協議会、相談支援センター、保健所、就労支援センター、ハローワーク・商工会、地域包括支援センター、自治会、他)のうち地域包括支援センターが18事業所(18.0%)、次いで自治体・福祉課が15事業所(15.0%)であり、2割に満たない。しかし、連携の必要を感じるときは75事業所(75.0%)が医療的判断が必要な時を示している。次いで4割以上の事業所が必要性を感じる時として、経済的問題48事業所(48.0%)、福祉用具・日常生活用具46事業所(46.0%)、福祉サービス利用43事業所(43.0%)、住環境42事業所(42.0%)に関して連携の必要性をあげている。障害者自立支援法が制定され、自立支援協議会が開催されているが、事業所として他機関との定期的な関係を構築しているとは言いがたい現状がある。利用者に対して総合的な支援を実施するために、定期的な連携は課題であると考えられる。

5) ケアプランに関する時間の確保とニーズに沿ったサービス提供を実施する現状と利用者の福祉サービス不満度の高さの矛盾

ケアプラン作成に関して、利用者の介護に十分な時間の確保はされている63名(65.7%)、ケアプランは利用者のニーズに沿った形で提供できている72名(76.0%)のケアマネが回答している。どちらも6割の時間確保、7割のサービス提供が成されているが、ケアマネからみた利用者の福祉サービス満足度は50ケース(52.1%)に不満があると回答している矛盾がみられる。不満感をもつケースの内容には、30ケース(60.0%)が介護量に不満があり、次いで25ケース(50.0%)が自由にできないこと、経済的に負担がおおいをあげている。介護量の不満、不自由さ、経済的負担に関してどのようにニーズに沿っているのかが今後解明する課題である。

6) 各種サービスにおける現状から、身体介護における排泄の一部介助、掃除の家事援助、利用度の高い移動支援、家族関係に関する相談援助の把握

実態調査として、現在実施されている居宅介護事業、訪問介護事業における一番高い身体介護は32ケース(33.3%)の排泄であり、その介助方法は一部介助の40ケース(41.7%)である。同様に実態として、一番高い家事援助は掃除44ケース(45.8%)、利用度の高い福祉サービスは移動支援33ケース(34.4%)であった。さらに、相談援助に関して一番高い相談は33ケース(34.4%)の家族関係における相談であった。排泄や掃除は日常生活を送るうえで欠かせない介護や援助であり、外出する際には移動支援も必要なサービスとなる。また、相談内容として家族関係があげられたが、孤独感に対する相談も26ケース(27.1%)と3割近い相談として高い数値がみられ、家族関係と孤独感が連動しているとも考えられる。将来に対する不安等は、利用者だからはなく、人間として誰もがもつ不安ではないかと思われる。

7) ヘルパーに関する勤務日や勤務時間の不定期勤務と、登録ヘルパーとしての時間帯のメリットと所得保障のないデメリットをもち合わせた現状

ヘルパーの勤務日として、48名(62.3%)が金曜勤務と不定期勤務を回答しており、勤務時間は40名(51.9%)が定期の勤務時間をもち、33名(42.8%)が不定期の勤務時間を答えている。勤務として曜日や時間帯が決定する場合もあり、そして勤務日も勤務時間も不定期の場合もあると考えられる。このように不定期の場合も5割近い数値を示す勤務のなかで、ヘルパー同士の連携は53名(68.8%)が密に実施していると答えている。連携が密に実施しているなかで、日誌を読む、直属の上司に報告という項目が36名(67.9%)、引継ぎ者に報告という項目が31名(58.5%)と5割以上の高い連携を示している。不定期な勤務を考えた場合に、引き継ぎ者が存在すれば引き継ぎ者に報告、引き継ぎ者が存在しない場合は常勤の上司に報告、そして日誌であれば互いに必ず報告が遂行できる。 登録ヘルパーのメリットとして時間帯が59名(76.6%)と一番高く、デメリットとして所得保障がないことが44名(57.1%)と一番高い数値で示された。このメリット、デメリットに関しては、お互いに相反する内容であり、現状の結果は想定内のであった。

8) ヘルパーとして重視する項目について、ケアマネとヘルパーの人間性の視点に関する違い

ヘルパーとして重視する項目に関して、ケアマネとヘルパーの同一項目で回答を得た。高い項目としては介護技術、介護知識が、低い項目として社会福祉概論、機能訓練技術、就労支援技術がケアマネ、ヘルパーの両者が同様に回答している。しかし、同一項目のなかにある、人間性の項目に関してはケアマネとヘルパー間に大きな開きがみられた。人間性のどこにケアマネが重視しているのか解明することが今後の課題である。

9) 日常介助での配慮はケアマネよりもヘルパーが高い数値で実施している

利用者との関係に関して、①利用者との対応で困ったこと、②少しの工夫等で喜ばれたこと、③介助で日ごろから気をつけていること、④利用者からのクレーム困難事例、⑤サービス提供を断ったケース例等、⑥サービス提供を断られたケース例等の6項目において、ケアマネとヘルパーの両者の回答を得た。ヘルパーと比較しても、ケアマネのほうが年数も経験もあるため、すべての項目に関してケアマネのほうが利用者対応例があると回答する率が高いことを想定していたが、介助で日ごろから気をつけていることの項目だけはヘルパーの回答が高く示された。実際にはケアマネも配慮は実施しているが、経験により意識せずに利用者対応ができ、意識として認識していないと想定されるが、この項目の解明に関しても今後の課題である。

6. まとめ

本調査の全体的なまとめとして、①居宅介護事業における事業所職員の充実を図る必要性、②定期的な連携体制の整備、③ケアプランに関する充実と利用者の満足度の整合性、④施設入所者が地域移行に求めるサービスのために、という4つの項目の検討が急務であると考えられる。

はじめに、①居宅介護事業における事業所職員の充実を図る必要性に関しては、管理者、ケアマネ、ヘルパーの経験年数も浅く、5年を境にそれ以前の人材が少数であることが関連している。これは、介護保険法改正、障害者自立支援法設立の時期と合致しており、介護福祉士法に関係してホームヘルプという業務が介護福祉士に変更するという意見が持ちあがりはじめた時期と想定される。

事業所職員の現状をみると、ヘルパーの半数以上は仕事内容と収入が適当であり、管理者とケアマネの半数以上は仕事内容と収入が適当ではないという回答、さらに職員不足を認識している。

そのため、管理者、ケアマネの仕事内容と収入の整合性、そして職員数の確保を図り、事業所として職員の業務に関する充実を検討する必要がある。職員が長く勤める環境を整えることが、職員の福祉離れを食いとめ、利用者にとって自分のことを話せる安心した人材がサービス提供を実施し続けてくれることは地域移行の安定に結びつくからである。

次に、②定期的な連携体制の整備であるが、障害者自立支援法に関しても連携の重要性が明記され、自立支援協議会を開催しているが、内容的に自立支援協議会が充実されるにはまだ時間を要する。しかし、利用者において総合的な支援が実施されることは、地域移行には必然であり、そのために定期的な他機関との連携体制を整備する必要がある。

そして、③ケアプランに関する充実と利用者の満足度の整合性とは、利用者のサービスに対する満足度の不満をケアマネが感じながら、ケアプランには利用者のニーズに沿った支援を実施しており、矛盾が生じていることに関して、不満と感じる利用者のニーズを拾いあげる項目がケアプラン作成に求められ、不満とニーズを調整する視点は、利用者の地域移行における充実した生活を送るために重要なことである。

さらに、④施設入所者が地域移行に求めるサービスのために何が考えられるか、このことに関しては職員だけでなく地域移行を体験した利用者、あるいは地域移行に不安を抱く利用者にどのようなサービスがあれば安心かを共に考える共同作業が必要である。実際に地域移行をする利用者を主役とした視点が事業所に求められる。

最後に、今回の自由記述のエピソードから精神障害者に関する対応に苦慮していることが伺えた。精神障害は外見にみえる障害ではないこと、また障害によってこだわりや理解に乏しいことなどが対応を行う支援者が苦心しているところである。

精神におけるホームヘルプの必要性もあり、精神に関するホームヘルプ教育の充実も検討が重要である。

今回質問紙調査の分析結果を基に、当法人で他機関と協力し、地域移行推進のための支援事業を推進していきたい。

鳥海直美(2009)「第6章第6節居宅介護等従事者の役割と実際」社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 ―障害者福祉論』中央法規出版株式会社,p155

第3節 在宅生活者の介護実態調査

1.調査目的と内容

今回の調査では、入所施設入居の施設介護状況と地域移行のためのアパート体験の考察から、実際に地域で暮らしている障害者の実情を比較し、介護量や生活実態を把握したいと考えた。

調査内容としては、タイムスタディ調査を中心に在宅での介護量の周知と週間生活予定の確認及び地域活動支援センター利用前後の状況をICF関連図を用いて全体的な分析を行い、家族支援の実態と独居生活に至らない背景も考察する。また、現状の福祉サービス支給による週間活動プランと支援者が考える生活プラン(独居生活による自立が可能になるための予測サービスの支給量)の差を調べ、具体的支給量の適正化を検討したい。それらを想定する事によって福祉サービスの実態と理想、地域移行又は、地域生活者においても独立しない又は出来ない背景を示唆したい。

2.調査対象

1)調査対象者について

調査目的となる在宅障害者の選出方法は、障害者支援施設における地域移行体験入居モニターに参加した4名の方の状況を下に、疾病や障害状況、・障害程度区分・家族構成・性別等の違いはあるものの身体的又は精神的機能状況等を客観的に捉えた時に、それらの状況が類似している方を地域活動支援センター(以下「地活」という)利用者から4名選出し、調査趣旨を説明の下で受諾され協力を仰いだ。また、今回の在宅障害者の方は、独居生活ではなく家族と同居しているが、独居生活も可能であると思われる方を対象とした。

2)タイムスタディ調査時期及び聞き取り面接時期

表3-3-1調査スケジュール

| タイムスタディー調査実施日 | 聞き取り面接日時 | |

| Eさん | 2月3日 | 3月7日 13時30分~14時30分 |

|---|---|---|

| Fさん | 2月3日 | 2月18日12時40分~13時10分 |

| Gさん | 2月3日 | 2月18日13時30分~14時30分 |

| Hさん | 1月30日 | 2月17日13時30分~14時30分 |

実施期間は、平成21年1月30日~2月6日までのうちの1日を対象者が選び実施。

3)対象利用者基礎情報

| 対象者 | 年齢 | 受傷年数 | 障害程 度区分 |

障害 | 居宅介護 利用有無 |

福祉サービス |

|---|---|---|---|---|---|---|

| E (男) | 38歳 | 12年 | 4 | 中途障害 | なし | 就労B・地活・移動 生活サポート |

| F (男) | 43歳 | 3年 | 3 | 中途障害 | なし | 地活 |

| G (女) | 38歳 | 38 | 5 | 先天性 | あり | 地活・移動・生活サポート・居宅介護 |

| H (女) | 36歳 | 36年 | 4 | 先天性 | なし | 地活 |

タイムスタディ調査の実施主体:本人2・家族と協力1・家族とその他の協力者1

4)面接調査の面接構造(質問事項の焦点)

面接調査では、以下の事項に重点を置き実施した。(回答者は複数回答もある)

① 現在の在宅生活で困っていること等

② 過去の生活状況等

③ 独居生活になった場合の独りになる不安

④ 地域独居生活の希望

3. 調査結果

1) タイムスタディ調査結果

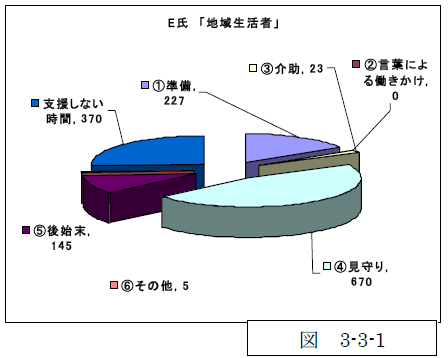

①Eさん

Eさんの24時間タイムスタディ(支援内容別累計)

【考察】

[食事面]

食事においては、配膳・下善の介助 は必要ではあるが、食事摂取は自立。

家でも利用施設でも対応は同じ。

[入浴面]

入浴はあまり好きではない。理由としては、介助なく自立しているため、時間がかかり面倒に感じている。週3回入浴しているが内1回を地活利用。

基本的には、身辺自立度が高く介助を要する時間は短い。しかし、疾病状況から動作については比較的ゆっくりである。家では、行動範囲が狭いため移動時間は短い。

施設(就労B)での仕事の充実感とじたくでの余暇も自由に選択して過ごしている。趣味も自分で見つけている。

見守り時間が多いが、家族が常に誰かいる状況があるため多くなっている。

支援しない時間はほぼ睡眠時間帯である。

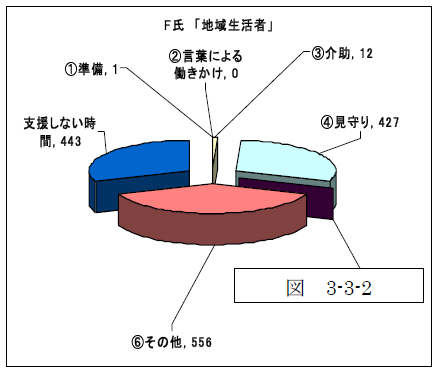

②Fさん

Fさんの24時間タイムスタディ(支援内容別累計)

【考察】

[食事]

朝食は適当にあるものをつまむ程度。

昼食は、宅配弁当サービスを利用。

夕食は家族が準備する。調理も出来ると思われるが、興味ないのでやらない。

[入浴]

入浴もほぼ自立しているが、浴槽に入る時と出る時だけ介助が必要。

[機能訓練]

機能訓練は、地活にて週2回実施。家では、朝にストレッチを行う。

基本的動作は自立のため、それらの動作も訓練の一環となっている。基本的動作は自立しているため、介助の必要は殆どない。障害受傷後仕事は退職したが、1年1ヶ月後契約社員として復職を果たす。在宅勤務で調査結果の「その他の時間」がそれにあたる。見守り時間と支援しない時間が同じ位であるが、家族がいる時間は見守りがされているためその項目に加算された。見守りなしでも生活は出来ている状況は伺える。 支援しない時は、ほぼ睡眠の時間帯となっている。

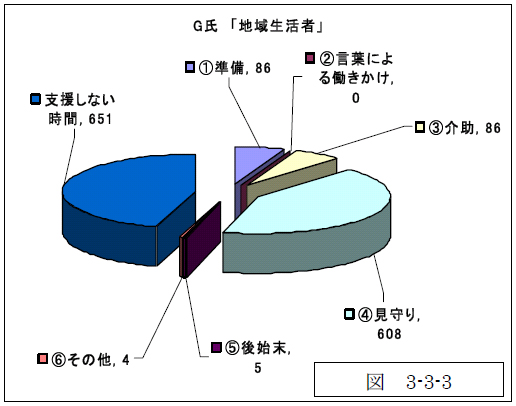

③Gさん

Gさんの24時間タイムスタディ(支援内容別累計)

【考察】

[食事]

配膳・下善を介助すればあとは、自助食器等を利用しほぼ見守りだけで自力摂取可能。

[入浴]

現在家の浴槽は高さがあるため介護者の負担も大きく入れずシャワー浴のみである。今後地活での入浴を検討

[機能訓練]

機能訓練には前向きに取り組んでおり、家では空いている時間やリラックスして時、テレビを見ながら等に自主トレーニングとして実施している。

地活においても機能訓練を受けている。

基本的には主たる介護者がほぼ一緒にいる事で必要な時の介助は足りている。見守りもエンパワメントを意識した支援として行っている。

支援しない時間は、ほぼ睡眠時間帯である。

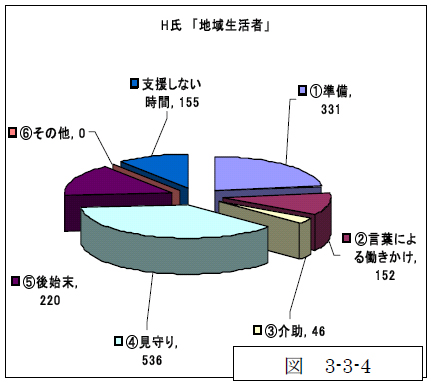

④Hさん

Hさんの24時間タイムスタディ(支援内容別累計)

【考察】

[食事]

準備等は家族が行い、あとは自力摂取可能。

[入浴]

家での入浴は環境問題から入らず、地活での入浴サービスを利用。

[機能訓練]

身体機能維持・向上を目的に地活で実施。

この調査を行った日は、障害者就職面接会が開催され出席。そのため、外出による移動時間が長い。通常は、在宅または地活利用をしている。

全体的にゆっくりと確実にADL動作を行えば出来る事も多く支援しない時間が多くなるはずの方だが、例えばトイレの場合、外出先の障害者用トイレを利用すれば自立だが家ではポータブルトイレで何とか自立するものの後始末は介助が必要であるなど、バリアフリー住宅ではない環境等が、動作の一部に介助を要する要因となり、能力的に可能であってもこれらがエンパワメント力を阻害している。

2) 面接調査結果

① Q現在の在宅生活で困っていること等

| ・ | 就職活動を1年間行ってきたけれど、何社受けても落ちてしまう。母親の収入も障害者年金も少ないため生活が苦しい。 |

| ・ | 親が高齢なのでこの先の事が心配。親の高齢化と自分の身体状況がどうなるか、将来が不安で仕方ない。 |

| ・ | ヘルパー事業所を利用しているが、ヘルパーの質というか力量に大きな差があり困る。また、車両を使用するサービスの時も車椅子での乗車ができないなど、利用に関して不満がある。事業所に話をしてもあまり聞き入れてくれない感じ。 |

| ・ | 今住んでいるアパートはバリアフリーではない為、住みにくい。自分でできるはずの事が段差や手すりがなかったり、スペースの狭さで出来ない。 |

| ・ | 私は自立して生活をしたいと考えていますが、親が心配でさせてくれない。一人で出来るのに。 |

② Q過去の生活状況等

| ・ | 病気になって車椅子が必要になる頃から仕事ができなくなって辞めた。 |

| ・ | 就職していたが、怪我をしてこの体になって退職した。その時はこの先どうなるかと思ったけど今は契約だけど復職しないかと話があり在宅勤務扱いで仕事が出来るようになった。 |

| ・ | 昔は通勤して働いていたけど、職場や趣味で行っていたサークルの人間関係で疲れて、こうなった。(精神疾患)病院の治療で薬が合わなくて車椅子になっちゃった。 |

| ・ | 昔は松葉杖で歩けたから仕事にも行ってたけど数年前、首の手術が失敗して歩けなくなり車椅子になった。病院でリハビリをして、更正施設で1年訓練してきたけど、今は就職がなく困っているよ。本当に困っているよ。就労支援センターの人にも最近協力してもらい、一緒に面接会に行ってもらってるけどね。だめだね。 |

③ Q独居生活になった場合の独りになる不安

| ・ | トイレしたい時に介助者がいないと不安。 |

| ・ | 一人暮らしはしたいけど、何かあった時に助けがないからちょっと心配。 |

| ・ | みんな(家族)と一緒がいいな。 |

④ 地域独居生活の希望

| ・ | 一人暮らしはやってみたいし、親も独立してほしいと思っているけど医者がまだ早いといっている。 |

| ・ | 一人暮らしはしてみたい。 |

4.まとめと考察

1)ICF関連図からみる変化と考察(地活利用前と利用後)

①Eさん

進行性の疾病のため緩やかに進行している状況ではあるが、機能訓練による機能低下は防げている状況は評価できる。

就労Bと地活の違いを理解し利用しており、趣味の幅を広げられている。

(この趣味が就労Bで仕事となった)

②Fさん

リハビリ強化に励んでいる中で、退職先からの在宅雇用の話が上がり再就職できた。

車も購入し、生活の幅が広がった。

③Gさん

人間関係の不信感からの精神疾患発症のため、施設利用への不安が大きかったが、利用していくうちに「居場所」を見つけた様子が伺え、利用回数が増えた。

現在では、自分の事だけでなく他の利用者への気遣いも出来る様になり、リハビリ意欲の向上と取り組みにより、心身の安定につながっている。

④Hさん

在宅生活では様々なバリアが多く介護量が増えてしまうため、地活利用により軽減している。

収入不安定により就職を志しているが決まらず焦りあり。(就職困難)

2) 週間活動予定・独居支援予定の比較分析と考察

①Eさん

ADLの自立度は高いが、IADLに関しては介助が必要な場合があるため、独居生活を検討する場合は、家事援助を中心に必要最小限の支援で可能と思われる。

②Fさん

家族構成でのジェンダー手段的役割の考えからか、家事(調理)を行わない。苦手な事もあるが、これらを除けばADL・IADLに関する自立度は高いため、必要最小限での支援で独居生活は可能と思われる。

③Gさん

ADL・IADLともに家族支援が欠かせない状況ではあるが、Gさん自身の能力を見ている限りでは、支援家族によるディスパワメントにつながっている傾向も示唆される。

エンパワメント力に着目するならば、独居生活を送る方が発揮できる可能性が高いと思われる。福祉サービス中心のプランにはなるが、少しずつ視野が広がり自主的な生活を作り上げていかれるようになると推測される。

④Hさん

現在の状況では、就職困難な状況は否めないため就労支援を利用しながら就職に向けた訓練強化を行いながらも身体機能維持(機能訓練)を目的にサービス利用を検討した。現在はADL面でのサポートはある程度必要であるが、福祉用具等の活用で環境が整えば自立度が上がる。IADL面では自立度が高いため援助は殆ど必要ないと思われる。

3)全体のまとめ

今回の対象者の場合は、ADL面である程度の介助を要する方については、食事・就寝・起床・在宅での入浴等全ての面において家族が対応している。同居しているから当たり前の事と捉えている様だが、介護者の高齢化による介護不安はあると話していたのが印象に残る。いつまでも現状維持できる訳ではないと分っているが、介護不能に陥るまでは頑張ろうとしている。また、その様になる事を想定していない、いやしたくないとも思っている様子が伺えた。

また、居宅介護事業所を利用する事に抵抗感がある場合もある。例えば、ヘルパーが来る事で気を使う(コミュニケーション)、部屋が汚いと失礼で掃除をしなくてはならない等のプライドを維持させる為の心身疲労、その他理由はある。

| *「ヘルパーさんが来てくれるととても助かるけど、家の中が散かってたら、○×さんの家は散かってるね。などと噂されるのではないか。と家族が話していた。」 *「本当は、私(介護者)が出来るのに楽していると思われるのではないか。」と感じてしまう。 *ヘルパーに介護してもらうのが申し訳ない。 |

一方、自立度が高く同居している場合は、家族構成や家族介護への不安が現状ではない為独居生活を検討していない様子が伺えた。

なぜならば、家族構成で、親子で子供が障害者の場合は、将来的に主たる介護者の親が介護できない状況になるため、子供である障害者は親からの独立又は親亡き後を考える傾向だが、自立していれば現在の家で暮せるため、他の環境での設定の創造がつかない様子が伺えた。

また、夫婦という家族構成の場合は、独居という選択は、離婚又は死別にならない限り無いため独居生活の検討が今はないという実情である。

*夫婦二人だから、独居生活は考えられない。

*家族と一緒に暮したい。

家族介護量が少ないため家族への負担もなく、独居という考えはないものと思われた。

また、今回の調査に協力してくれた方々は、居宅介護事業の利用実績は少ない。

今回の調査では対象でない地活の利用者の中には、障害程度区分6の方で独居生活の方は、重度訪問介護で月300時間程度の支給が出ている。

第3章第1節表3-1-4による居宅介護最多支給を参照していただけると分る通り、地域性もあり行政により支給時間は異なるが利用して生活している。利用者は福祉サービスの支給量は、多い程に安心感があるが、行政は公平に且つ適正な支給、必要な方に必要な支援を行ないたいとも話しており、両者が合致した時に安心した地域生活が送れる事は明確である。

第4節 在宅生活者と入所施設利用者の介護実態の比較

1.報告概要

この節では、第2章第2節で報告された「入所施設における24時間タイムスタディ調査(支援内容別累計)」と第3章第3節における「在宅生活者24時間タイムスタディ調査(支援内容別累計)」を比較考察し、介護の実態を捉えたい。

2.考察

この報告書を作成する前は、在宅生活者の支援が少なく、施設入所者の支援時間が多いと思っていた。しかし、報告書を見ていくと今回の調査では、正反対の結果となった。

なぜこの様な結果が出たのか、浮かび上がってきた背景を交え考察した。

1つ目の比較対象項目として介護時間の「支援なし」の時間に注目した。入所施設の「支援なし」の時間が多い背景には、間接処遇として食事・清掃等に関しては、専門業者が入る。それにより、食事の準備・片付けや清掃自体の大部分は業者のシステム(仕事)の中に組み込まれ、施設入所者が関わらない時間帯となる。本来施設入所者が出来る事であっても実際に行わないため「支援なし」に換算されている。在宅生活者であれば、本人又は家族等で出来る事を分担(関わり方や家族支援のあり方にもよるが)したりして、関わる場合がある為、「支援なし」の換算にならない傾向にあった。

2つ目は、居住空間が挙げられる。在宅生活者は、日本の居住空間は狭く、その限られたスペースで生活しており、家族同居の場合は、常に誰かがいる状況にあり、支援はなくても目視や見守りといった介助がなされている傾向にある。一方入所施設利用者の場合は、施設の設計状況により異なるが一般的には広い空間の中で生活しており職員は常にいるものの必要時にしか対応(介護)しないため、複数の担当する職員が安否確認を行い目視をしていても直接処遇にはならず「支援なし」に該当したと推測される。これらの事は第2章第2節の「4者を通して共通された支援体制について」でもふれられている。沢山の職員が配置されていても、50人の入居者を時間で換算すると1人あたりの直接処遇時間は128分と短く、大衆の中での孤独状況とも言える。

では、なぜ在宅生活者の支援時間が多いのに、施設入居者は地域移行しないのか。

入所施設に入所した利用者の背景は様々であるが、考えられる要因としては、在宅生活時に今回の調査結果と同じ様な状況ではなく、家族介護・支援問題や障害受傷後の住み家の選択肢の中に「在宅」がなく「入所施設」しかない時代背景もあったと思われる。措置制度の代償として、自己の生活環境に自己選択、自己決定ができなかった。

入所施設は、初めは諦めの気持ちで入所しても慣れてくると、集団生活での制約はあるものの、「食」「住」「介護」の心配はなく、いつしかその気持ちが慣れとなり、施設は制約があり在宅は自由というイメージもあるとは思うがあえて地域で苦労して自分で暮らす生活を選択しなくても良いという発想に変化していくのだと思える。

そして、施設入所においては、直接処遇の介護時間は短い状況にも関わらず、「見えない支援」を受けている感覚はある。分り辛いかもしれないが、見えない支援とは直接処遇はなくても人の気配は常にあり、ナースコール又はコミュニケーションによる支援要求がいつでも可能な状況にある安心感である。

これについては、在宅生活者の場合は、同居家族等が外出すれば一人、独居生活では尚更の事である。この安心感はほかにはかえ難いものがあり、「在宅生活=不安」に結びついていると思われる。緊急支援体制の確立や社会資源の利便性、在宅生活を行うだけの収入確保それに関連する就労支援体制の整備等様々な要因が整って始めて在宅生活を、自己選択により実施していくものと思われる。

在宅生活者の場合はどうであろうか。家族と同居している障害者の場合、家族構成員によって生活スタイルも違いがある。夫婦関係か親子関係(子供が障害者)である。

夫婦どちらかが障害を受傷した場合、家族介護や居宅介護での生活見通しが立つ者は、在宅生活を継続している傾向にある。一方、親子関係の場合は、第3章第3節における面接調査結果を参考に、主たる介護者の高齢化による介護不安と在宅生活のあり方を検討、模索する日々が続く。常に不安を抱えながら社会資源を活用し生活の見通しを立てている。今回の調査の中でも、主たる介護者が高齢の在宅障害者の方は家族からの独立を考えているが実行できないと答えている。

理想の地域生活が何なのか?介護量や時間だけが問題ではなく、自己実現できる生活こそが地域移行生活に求められるもではないか。それらを支援できる体制整備がある地域が魅力ある地域へと発展すると思う。